Première mise en ligne le 16 février 2014. Version "actualisée".

En mars 2005, la revue Ligne de risque consacre un numéro à la question du « dernier dieu » reprenant la formule utilisée par Heidegger dans les Beiträge zur Philosophie, ces fameux « traités impubliés » — qui ne le seront, publiés, qu’en 1989, 50 ans après leur rédaction, selon les voeux de Heidegger. Formule qui rappelle celle utilisée par Heidegger en 1966 dans son entretien du Spiegel, publié expressément en 1976 après sa mort et qui a fait couler beaucoup d’encre : « Seulement un dieu peut encore nous sauver. Il nous reste pour seule possibilité de préparer dans la pensée et la poésie une disponibilité pour l’apparition du dieu ou pour l’absence du dieu dans notre déclin ; que nous déclinions à la face du dieu absent. »...

Dans ce numéro de Ligne de risque, trois textes seulement :

un « éditorial » signé François Meyronnis et Yannick Haenel

un « éditorial » signé François Meyronnis et Yannick Haenel

un long article de Gérard Guest intitulé L’Événement même pdf

un long article de Gérard Guest intitulé L’Événement même pdf

qui porte précisément sur les Beiträge dont Guest propose une traduction des "concepts" clés en les "commentant".

qui porte précisément sur les Beiträge dont Guest propose une traduction des "concepts" clés en les "commentant".

enfin un entretien avec Philippe Sollers, La mutation du divin, dans lequel l’écrivain répond aux questions de Meyronnis et Haenel à partir de l’interprétation proposée par Guest des Beiträge et des réflexions qu’il mène alors dans ses essais et romans.

enfin un entretien avec Philippe Sollers, La mutation du divin, dans lequel l’écrivain répond aux questions de Meyronnis et Haenel à partir de l’interprétation proposée par Guest des Beiträge et des réflexions qu’il mène alors dans ses essais et romans.

Afin d’éviter de grossières fautes de lecture et les procès vulgaires (à tous les sens de ce mot) qui fleurissent en ce printemps précoce et qui n’ont pour but (ou en tout cas pour effet) que d’embrouiller les esprits faibles et pressés [1] (les autres ne seront pas dupes très longtemps), il est bon comme toujours de rappeler quelques faits et d’être précis sur les dates. Qu’en est-il en 2005 des rapports entre les différents protagonistes réunis, de manière si pertinente, par Meyronnis et Haenel dans ce numéro de Ligne de risque ?

Gérard Guest a publié plusieurs textes dans la revue L’Infini :

Phénoménologie comparée des catastrophes, n° 77, Hiver 2002.

Phénoménologie comparée des catastrophes, n° 77, Hiver 2002.

Janus, ou le visage de l’Être, n° 91, Été 2005

Janus, ou le visage de l’Être, n° 91, Été 2005

et il s’est vu confier par Sollers la préparation et la coordination du n° 95 de l’Infini, « HEIDEGGER : LE DANGER EN L’ÊTRE » (Été 2006) où il publiera lui-même :

et il s’est vu confier par Sollers la préparation et la coordination du n° 95 de l’Infini, « HEIDEGGER : LE DANGER EN L’ÊTRE » (Été 2006) où il publiera lui-même :

« Au point immobile où tournoie le monde... » (Ouverture : à la chinoise)

« Au point immobile où tournoie le monde... » (Ouverture : à la chinoise)

Avertissement : Voir le danger en l’Être

Avertissement : Voir le danger en l’Être

Le tournant — dans l’histoire de l’Être [2]

Le tournant — dans l’histoire de l’Être [2]

Gérard Guest a aussi donné plusieurs textes à la revue Ligne de risque qui seront repris, précisément en 2005, dans le volume Ligne de risque 1997-2005 (collection L’infini, Gallimard) :

Les tourbillons de l’Ereignis (p. 189).

Les tourbillons de l’Ereignis (p. 189).

La courbure du mal (p. 247).

La courbure du mal (p. 247).

L’Événement même (de l’Ereignis) pdf

L’Événement même (de l’Ereignis) pdf

(p. 306).

(p. 306).

C’est dans ce dernier texte que Guest expose clairement son approche des Beiträge, approche qu’il ne cessera par la suite d’approfondir dans son séminaire surtout à partir de mars 2008 (cf. Au souffle de l’événement (dans l’économie de l’Ereignis) ). Est-il utile de rappeler qu’à cette époque les Beiträge n’étaient pas traduits en français, qu’il faudra attendre 2013 pour qu’on puisse en lire la traduction, d’ailleurs problématique sur certains points essentiels, de François Fédier [3] et que c’est donc nécessairement à travers les textes de Guest que ses interlocuteurs non germanistes en ont connaissance et dialoguent ?

Philippe Sollers, de son côté, a depuis longtemps multiplié les références à certains aspects de l’oeuvre de Heidegger (et ses citations, comme celles de Montaigne ou de Debord, « sont des preuves »). Il suffit, pour s’en assurer, de relire La Divine Comédie, ses entretiens avec Benoît Chantre sur Dante (Plon, 2000) et Illuminations à travers les textes sacrés (2003) où Heidegger est présent comme un des « quatre cavaliers » — avec Rimbaud, Nietzsche, Hölderlin — sans qui on ne peut rien comprendre « à l’énorme archive qui parle de Dieu, des dieux, du divin, de sa révélation ou de son style dans toutes les langues ». En 2005, Sollers poursuit l’écriture d’un gros roman, Une vie divine, qui marque sans doute un tournant dans son oeuvre et dont la figure centrale est Frédéric Nietzsche — M.N. [4] —, roman achevé à « Paris, le 30 septembre 118 » (le 30 septembre 2005). Dans ce roman, Sollers adopte le calendrier que Nietzsche propose dans sa « Loi contre le christianisme », daté du 30 septembre 1888, calendrier à partir duquel il datera désormais pratiquement tous ses livres.

Sollers qui, bien entendu, n’a jamais été « heideggerien » ou « anti-heideggerien » (cette balançoire), mais, sous une forme paradoxale qui n’a pas fini de faire bouger les lignes, « catholique, apostolique et romain » [5] (c’est d’abord ça qu’on ne lui pardonne pas et non son « maoïsme » du début des années 70 [6]), publie la même année ses entretiens avec la revue Ligne de risque dans le volume qui prendra le nom jamais interrogé de Poker (collection L’infini, Gallimard). Dans ces entretiens, le « dialogue » avec Heidegger est omniprésent (notamment dans De nouveau le néant, de nouveau l’être, Méditation historiale et Richesse de la nature [7]). Parallèlement, Sollers relit les Grecs (Homère, Ulysse — « mon nom est Personne » —, Les Bacchantes d’Euripide, le mythe de Dionysos, de Zeus et de Sémélé — « la mer mêlée au soleil », « la mer s’est mêlée au soleil ») qui feront un retour en force dans Guerres secrètes (Plon, 2007, folio 4995).

C’est dans ce contexte complexe, mouvementé, oscillant, contradictoire (« Il nous faut la contradiction pour que la vie soit vivante »), qu’il faut relire ce qu’il en est de « la mutation du divin » et l’approche tout autre que Sollers tente de faire entendre à ses interlocuteurs, directs ou indirects, du « monotonothéisme » (l’expression est de Nietzsche [8]), du « christianinisme » (« ce ninisme que l’on pourrait appeler le christianisme » [9]), du « judaïsme », du « judéo- christianisme » (« approximation hâtive », « terme inepte »), du protestantisme, du Coran (« la sagesse bâtarde du Coran » dit Rimbaud), de la question du « dernier dieu » et, in fine, de « la révolution catholique », de cette révolution catholique qu’il est le seul romancier contemporain, « isolé absolu », à percevoir à Venise et depuis Venise : « Venise, la plus dangereuse des villes... Qui sait voir, sous son masque, Dionysos et le Crucifié-Ressuscité en parfait accord [10] ? »

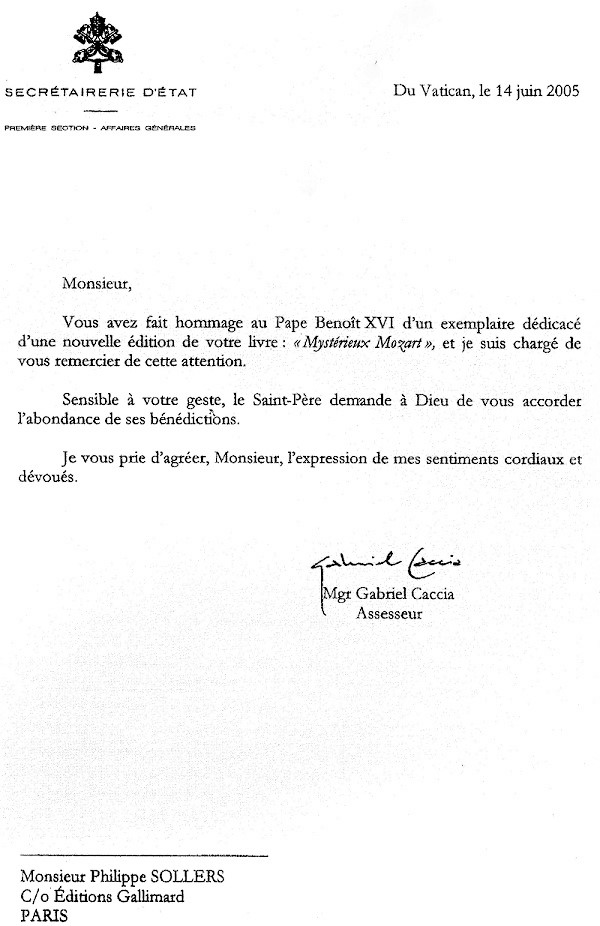

On ne remarque jamais assez comment "circulent" les textes de Sollers, ni comment un numéro de revue est composé. C’est une erreur. « La mutation du divin », d’abord publié dans Ligne de risque, est republié dans le numéro 93 de la revue L’Infini en décembre 2005. L’entretien est précédé d’une lettre de remerciement du Vatican pour l’envoi qu’a fait Sollers de la réédition de Mystérieux Mozart au Pape Benoît XVI dont on sait qu’il aimait le musicien (la photo est connue). Il est suivi d’un entretien avec la revue Tissage, « Il suffit d’être douze », entretien dans lequel les néo-debordiens purs, moraux en diable et, finalement, inefficaces, auraient intérêt à relire ce qui y est dit de la stratégie mise en en place au XXème siècle et au début du XXIe (de Tel Quel à L’Infini : Littérature/Philosophie/Art/Science/Politique), dans un contexte historique précis, « mondial et pas seulement français ».

LA MUTATION DU DIVIN

Entretien avec Ligne de Risque [11]

Ligne de risque 1. « Seul un dieu peut encore nous sauver », cette phrase jusqu’à présent énigmatique de Heidegger prend tout son sens à la lecture du chapitre ultime des Beiträge zur Philosophie, livre que son auteur avait réservé pour une publication posthume, et qui n’est toujours pas traduit en français. Ce chapitre porte sur la figure, mystérieuse, du dernier dieu : celui qui effectue son « passage » au plus fort de la détresse propagée sur toute la planète par l’accomplissement du nihilisme. Gérard Guest, dans L’Événement même pdf

, montre que ce dieu « autre » ne se laisse pas mettre en série avec les dieux antérieurs. Il apparaît « en passant », dans la ligne de fuite des « dieux enfuis » hölderliniens — c’est l’expression de Gérard Guest —, mais sans se confondre avec aucun d’entre eux, fût-ce Dionysos. Le « dernier dieu » surgit depuis un abîme. Heidegger le précise en exergue : il est le « tout autre à l’égard de ceux qui ont été, et surtout à l’égard du Dieu chrétien ». Comment entendez-vous ce et surtout ?

, montre que ce dieu « autre » ne se laisse pas mettre en série avec les dieux antérieurs. Il apparaît « en passant », dans la ligne de fuite des « dieux enfuis » hölderliniens — c’est l’expression de Gérard Guest —, mais sans se confondre avec aucun d’entre eux, fût-ce Dionysos. Le « dernier dieu » surgit depuis un abîme. Heidegger le précise en exergue : il est le « tout autre à l’égard de ceux qui ont été, et surtout à l’égard du Dieu chrétien ». Comment entendez-vous ce et surtout ?

2. Les deux mille ans de christianisme s’insèrent dans l’histoire de la métaphysique occidentale. Quand cette histoire se prolonge dans sa clôture, ayant épuisé ses possibilités, elle prend la forme du règne planétaire de la technique et du marché. La mort du « Dieu » de la métaphysique, annoncée par Nietzsche, n’empêche pas la foire d’empoigne des religions sur fond de falsification intégrale. Que subsiste-t-il du « Dieu chrétien », selon vous, dans cette trépidation spectaculaire ? À l’heure où la mise en regard des « anciens siècles chinois, indiens et occidentaux » dégage virtuellement — comme le pressentait déjà Heidegger — un « axe-monde », ne faudrait-il pas penser un autre rapport avec le divin ? Dans les Beiträge, Heidegger appelle à un « autre commencement » de la pensée, permettant de reprendre à neuf l’« histoire du premier commencement », celui de la métaphysique. Cet « autre commencement » ne suppose-t-il pas à son tour une transfiguration du divin ?

3. Lorsque Heidegger parle de « dernier dieu », le vocable dernier ne signifie nullement « cessation et fin ». « Le dernier dieu n’est pas la fin — énoncent les Beiträge —, mais l’autre commencement de possibilité de notre histoire [...] ». Supposant une méditation « au péril de quelque chose d’étranger et d’incalculable », il apparaît en un éclair — son « passage » étant « comme la plus extrême et la plus brève décision sur ce qui est le plus élevé ». Comment penser cet ultime qui coïncide avec un initial ?

4. Pour Heidegger, le Dieu monothéiste est mort. Si le « dernier dieu » est, ce n’est pas au sens du monothéisme, enfermé selon lui dans une « une détermination comptable » (un seul au lieu de plusieurs, comme s’il fallait encore compter pour accéder au divin). « La pluralité des dieux n’est soumise à aucune limite numérique — écrit Heidegger dans les Beiträge —, mais bien à la richesse intrinsèque des fonds et des abîmes ouverts dans le site de l’instant, où se met à luire et où se tient en retrait le signe du dernier dieu. » Pensez-vous, comme lui, que le Dieu de « l’apologétique judéo-chrétienne » une fois mort, « tous les théismes passent à la trappe ? » Et d’autant plus qu’ils ont eu la métaphysique pour « présupposition de pensée » ?

5. Pris depuis la « différence ontologique » qui l’écarte de l’étant, l’Être se refuse — dit Heidegger : ne cesse de se refuser. Ce pourquoi le Souabe notera, beaucoup plus tard : « Être : Néant : Même ». Que l’Être soit refus détermine en retrait toute l’histoire de la métaphysique occidentale, qui culmine dans le nihilisme planétaire. A ce stade, qui s’étire en longueur, le refus devient « délaissement ». Mais l’« oubli de l’Être », dont parle souvent Heidegger, prend sa source dans l’Être même. « L’Être même demeure manquant », lit-on dans La détermination ontologico-historiale du nihilisme. Or qui éprouve la « résonance » du refus, sans se laisser obnubiler par la « machination de l’efficience » et par la « dévastation de l’être humain » qu’elle entraîne, celui-là est comme porté devant le passage du dernier dieu. Il atteint virtuellement, comme l’énoncent les Beiträge, la « plus pure fermeture sur soi et la suprême transfiguration, le plus gracieux ravissement et le plus terrible emportement ». Le « dernier dieu » se manifeste par un signe avec lequel il se confond, lorsqu’un isolé, dégageant son propre accès au là de l’Être, rend soudain possible, dans un éclair, que 1’« Être lui-même — dit le texte — arrive à sa maturité ». N’est-ce pas ce que peut souhaiter de mieux un artiste, un écrivain : contribuer à la maturité de l’Être ? Surtout si cette « maturité » s’avère richesse inépuisable ?

6. Heidegger remarque dans Contribution à la question de l’Être que franchir la ligne du nihilisme, dans l’espoir d’en sortir, ne se fait pas d’ici à là, comme s’il suffisait d’un franchissement pour s’extraire du domaine régi par le « méridien zéro ». Geste nietzschéen par excellence, le franchissement laisse intact ce qu’il y a encore de métaphysique dans la langue du franchisseur. Si la position du nihilisme est, peut-être, mise à distance comme simple position humaine, « son langage demeure ». Et Heidegger pose cette question : « Et si la langue, précisément, de la métaphysique, et cette métaphysique elle-même (que ce soit celle du Dieu vivant ou du Dieu mort) constituait en tant que métaphysique cette barrière qui interdit le passage de la Ligne, c’est-à-dire l’assomption du nihilisme ? » Dès lors, sortir du nihilisme impliquerait une « mutation du dire » : une « mue dans la relation avec l’essence de la parole ». « C’est pourquoi — dit Heidegger — il faut que pensée et poésie retournent là où d’une certaine façon elles ont toujours déjà été, et où, malgré cela elles n’ont jamais bâti. » Paire l’épreuve du dire, que réclame Heidegger, implique probablement une certaine « maladresse », mais cela n’a rien à voir avec la pétrification stérile de celui qui est sidéré. Comment expliquez-vous l’embarras extrême où jette cette grande pensée, embarras qui, chez la plupart, prend la forme d’un rejet superficiel et quasi conjuratoire, et chez les meilleurs celle d’un fétichisme qui mange leur langue ?

Haendel, Dixit dominus (Rome, avril 1707)

Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris meis.

Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum.

Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,

jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.

Traduction française de Louis Segond.

Écoutez la répétition de ce « di-xit, di-xit » et de « sca-bellum, sca-bellum » (en latin, langue sacrée) [12].

Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, Sir John Eliot Gardiner

Un matin, très tôt, je venais de lire les questions de Ligne de risque. J’allume la radio et j’entends la Missa in tempore belli de Joseph Haydn. Saisissement, qui provoque aussitôt un fou rire intérieur. La comparaison entre le questionnement de Heidegger sur le dernier dieu et cette rafale sonore faisait surgir un abîme. Juste après, le Dixit dominus de Haendel s’est fait entendre. L’abîme s’approfondissait. Il ne manquait plus que Le Messie arrive.

« Seul un dieu peut encore nous sauver », énonce Heidegger dans son entretien testamentaire avec le Spiegel. Cette simple phrase a fait couler beaucoup d’encre, vous le savez aussi bien que moi. « Dieu » : ce mot dépasse les mots, comme dirait Georges Bataille. Pourquoi ne pas l’employer puisqu’il restera toujours de la dynamite ? Avec lui, on fait sauter le langage hors de son axe. En revanche, le pronom « nous » pose problème. Qui est ce « nous » qu’invoque Heidegger ? Est-ce le peuple allemand ? La civilisation occidentale ? Ou alors l’humanité prise dans son ensemble [13] ? Peut-on même penser selon un « nous » ? À l’âge du nihilisme planétaire, le « nous » garde-t-il le moindre sens ? Franchement, je ne surprendrai pas les scissionnistes que vous êtes en répondant par la négative.

Un dieu qui viendrait « sauver » un « nous ». Ce programme me laisse froid. D’autant que le dieu ne vient peut-être pas pour sauver, mais pour perdre. Et si le dieu n’avait rien à faire avec le salut des hommes ? C’est mon hypothèse. Le divin revêt parfois une dimension virulente : il pousse ceux qui le rencontrent vers leur perte. Il fait tomber, il aveugle, il trompe. Ainsi la salvation ne découle-t-elle pas automatiquement de l’épiphanie. Si du dieu devait faire surgir un événement, pourquoi postuler la nature essentiellement bénéfique de celui-ci ? Cela pourrait très bien être une catastrophe, voire la plus irrémédiable des catastrophes.

Le dernier dieu, dont parle Heidegger dans les Beiträge, ne serait ni Dionysos, ni le « Dieu chrétien ». Encore faudrait-il admettre que l’on sache de quoi l’on parle. Je remarque au passage que Heidegger évite de faire référence à L’Antéchrist de Nietzsche dans le chapitre qu’il consacre au « dernier Dieu ». « M’a-t-on compris ? — Dionysos contre le Crucifié »... Cette formule clôturant Ecce Homo n’est pas davantage approfondie dans la perspective du nouveau surgissement. Qui est Dionysos ? Qui est le Crucifié ? Que signifie, dans cette phrase, le mot « contre » ? À aucune de ces questions, il n’est apporté la moindre réponse. D’ailleurs, quelqu’un sait-il encore de quoi il s’agit ? Je passe mon temps à vérifier que non.

Même à en rester dans le cadre de la seule tradition occidentale, prise entre le panthéon grec et la théologie chrétienne, on constate que plus personne n’a aujourd’hui les moyens de s’y retrouver. Les humanoïdes du nihilisme flottent au-dessus du vide. Ils ne reconnaissent plus les signaux que leur adresse peut-être le divin.

Dionysos est un dieu qui, pour les Grecs, ne va pas de soi. On l’accepte difficilement là où il se manifeste. Les Bacchantes d’Euripide en apportent une preuve éclairante. L’action, vous vous la rappelez, se déroule à Thèbes. Un certain Oedipe, bien plus tard, va régner sur cette ville. Pour l’instant, c’est un dieu qui, sous l’aspect d’un mortel, dérange l’ordre civique. Évidemment, c’est Dionysos. Le pouvoir local le refuse en la personne de Penthée. En réponse, le dieu plonge la ville dans la perte. Ses armes : l’orgie et la folie féminine. A travers elles, il accomplit son épiphanie sous les espèces d’un meurtre. Voici comment les choses arrivent. Les Ménades se regroupent dans la forêt et, sous leur influence, une mère arrache la tête de son fils pour complaire au dieu. Penthée, le roi, est ainsi mis à mort, et démembré par les Ménades. Pourquoi faut-il supplicier le roi de Thèbes ? Parce qu’il s’oppose au dieu. Il veut l’arrêter afin de circonscrire le débordement perpétuel des forces dionysiaques. Dionysos perd le roi ; il le pousse à se travestir en femme afin d’assister aux bacchanales de la forêt. Mais c’est pour le vouer à sa mise à mort. Dès qu’il arrive dans la forêt, il est démasqué par les femmes, on le déchiquette, et sa propre mère, rendue folle par le dieu, lui coupe la tête.

Haendel, Sémélé (février 1744)

Orchestre "La Scintilla". Direction : William Christie. Mise en scène : Robert Carsen. Zurich, Janvier 2007.

avec Cecilia Bartoli et Charles Workman

« Non, non, je ne veux rien moins que tout, à l’excès » (Acte III, scène 2)

Sémélé exige de Jupiter qu’il lui apparaisse sous sa forme divine. Horrifié, Jupiter la prévient du danger mortel que cela lui ferait courir, mais Sémélé insiste et sort (c’est ce dernier passage qui est ci-dessous).

Dionysos est lui-même le fils d’une femme imprudente. En effet, Sémélé voulait voir son amant Zeus dans toute l’étendue de sa puissance. Mal lui en a pris, car elle sera brûlée par la foudre. Sur les ruines fumantes du corps maternel, Zeus intervient pour prendre l’embryon dans sa cuisse, d’où l’expression fameuse : être né de la cuisse de Jupiter. Jupiter, remarquez, c’est le nom latin de Zeus. J’ai toujours envie de rire lorsque je l’entends. Ah, les noms de Dieu. Les « noms-du-Père », comme dirait l’autre. La fin des Bacchantes d’Euripide est intéressante. C’est le Coryphée qui parle :

« Les choses divines ont bien des aspects, dit-il. Souvent, les dieux accomplissent ce qu’on n’attendait pas. Ce qu’on attendait demeure inachevé. À l’inattendu les dieux livrent passage. »

Cet inattendu, voilà ce à quoi on ne devrait pas renoncer trop vite. Mais les dieux se sont enfuis, affirme Hölderlin. On pourrait soutenir que c’est plutôt l’humanoïde qui fuit les dieux, et qui se détourne de l’inattendu. D’une certaine façon, il ne cesse de fuir le divin depuis la plus haute Antiquité. En tout cas, aucun « nous » humain ne s’en est jamais approché d’une manière convaincante.

Seule la pensée du dieu qui veut nous perdre pourrait peut-être encore nous sauver. C’est ainsi que je corrigerais l’énoncé testamentaire de Heidegger. L’accès inattendu est ce qui sauve, mais il recoupe toujours aussi un accès à l’abîme.

Y a-t-il un « dernier dieu » ? Le terme « dernier » conserve-t-il ici un sens ? Heidegger l’imagine le « tout autre à l’égard de ceux qui ont été ». Mais faisons l’hypothèse qu’un « dieu qui a été » fasse retour, parmi les hommes, peu importe sous quelle forme. Eh bien, si cela arrivait, il ne pourrait revenir que comme tout autre. Le tout autre exprimerait en lui sa mêmeté.

De ce point de vue, Dionysos est davantage là que tout « nous » à prétention humaine.

« Tout autre, dit Heidegger — et surtout à l’égard du dieu chrétien ». Pourquoi ce « surtout » ? Pourquoi cette exclusive à l’endroit du Crucifié ? Je pense au contraire que le dieu qui se représenterait d’une façon tout autre, et cela le plus radicalement, ce serait au premier chef le dieu chrétien. Plus encore que Dionysos, il incarne une rupture à l’intérieur de la série des dieux. Le retour du Crucifié confronterait chacun à l’incroyable. Être tout autre à ce point le mettrait en butte au refoulement général. Et si Jésus n’avait rien à voir avec ce qu’on a institutionnalisé sous ce nom ? Et si on finissait enfin par s’en rendre compte ? Peut-être sommes-nous à la veille d’un retour du Crucifié comme le « tout autre ». Il faudrait ici reprendre L’Antéchrist de Nietzsche, et méditer longuement sur ce livre majeur. Pas de méditation sur le « dernier dieu » sans approfondir l’ouvrage dans lequel Nietzsche prétend avoir trouvé « l’issue de ces milliers d’années de labyrinthe ».

Dans le chapitre ultime des Beiträge, Heidegger me semble encore pris dans une formulation romantique. À la veille d’une déflagration mondiale, enfermé dans les limites de son existence universitaire, il pose la question d’un « autre rapport » avec le divin. Vous remarquerez qu’il ne se demande pas si le « dernier dieu » pourrait être une déesse [14]. Le retour d’Aphrodite, par exemple. Mais alors, une Aphrodite qui, cette fois, ne sortirait pas de l’océan, debout sur un coquillage, la chevelure pudiquement enroulée autour de son sexe, telle que la représente Botticelli, dans sa Vénus. Plutôt que de s’éterniser sur cette représentation tardive, je propose de relire Sapphô. La voici, « royale et immortelle Aphrodite », « avec sa ceinture violette », dans un char que tirent des moineaux. Pourquoi des moineaux ? Parce qu’ils avaient la réputation d’être particulièrement luxurieux. Les philosophes, sur ce sujet, demeurent faibles. Heidegger l’est dans ses relations embarrassées avec Hannah Arendt. Mais aussi Nietzsche, comme son épisode sentimental avec Lou-Andreas Salomé le démontre [15]. Le fond de frustration est ici évident. Dans une lettre de la fin, adressée à Peter Gast, Nietzsche parle des « petites femmes » qui pourraient être décisives dans l’accomplissement d’un pas de la pensée. Ces deux exemples nous maintiennent néanmoins à un certain niveau ; avec les autres philosophes, croyez-moi, on s’éloigne d’Aphrodite à grande vitesse. Le seul qui tienne un peu le coup, c’est Georges Bataille. Son « hyper-christianisme » lui permet, paradoxalement, de ne pas flancher devant la déesse. Ce que ne comprend pas Maurice Blanchot qui, lui, ne peut s’empêcher de sacraliser Madame Edwarda. L’idée même que son ami puisse écrire une suite à ce livre lui procure de l’« effroi », comme il dit. Bataille l’ayant interrogé à ce sujet, il a ces phrases à mon avis du plus haut comique involontaire : « Je ne pus, dit-il, que lui répondre aussitôt, et comme si un coup m’avait été porté : " C’est impossible, je vous en prie, n’y touchez pas." » Cette injonction de ne pas y toucher me frappe comme le mot d’ordre philosophique devant le passage d’Aphrodite [16].

Le « et surtout » de Heidegger, qui prétend se détourner, en une seule formule, du christianisme, fait problème. Si personne ne sait plus de quoi l’on parle lorsque retentit le nom de Dionysos, je me fais fort de démontrer qu’il en va de même quant à ce qu’on appelle un peu facilement le « dieu chrétien ». Quel est son vrai nom, à celui-là ? Parce que l’expression « dieu chrétien » relève du faux semblant. Elle ne nomme rien ni personne. Elle recouvre de son manteau philosophique la fracture intra-hébraïque. Le terme « judéo-chrétien » n’est qu’une approximation hâtive. S’il y a de l’évangélique, c’est sur fond d’une coupure radicale [17]. D’ailleurs, le Christ, pour lui donner provisoirement ce nom-là, fut reçu en Palestine comme un dieu étranger. Je ne sache pas que sa prestation ait été accueillie avec faveur. Aujourd’hui, les chrétiens, enfin ceux qui s’appellent ainsi, font l’expérience, chaque jour plus précise, de la décomposition de leur divin. Celle-ci prend toutes les formes possibles. Celle d’un évanouissement du religieux dans la honte, mais aussi celle de son instrumentalisation par un protestantisme militant. La croisade de Bush contre le prétendu « axe du Mal » est un exemple de cette décomposition. On peut très bien soutenir, et cela devient même un lieu commun, que le christianisme est une secte juive qui a réussi. Pourquoi pas, d’ailleurs. Dans ce cas, on pourrait envisager de revenir au judaïsme, en rabattant l’évangélique sur ce qui le précède. Ce serait un choix de sauvetage. Pourtant, pour le Talmud, Jésus est un blasphémateur qui se prétend Dieu. Sa mère, comble de l’horreur, passe pour avoir été engrossée par un soldat romain. Bref, Jésus demeure une pierre d’achoppement pour le judaïsme — un véritable scandale.

Et si le dieu chrétien s’était fait mettre à mort en toute lucidité pour en finir avec le judaïsme ? Jésus aurait en somme tué ou suicidé Dieu sur la croix. Étrange hypothèse, qui donne le vertige. Dans les années trente, le christianisme ne s’est pas encore effondré sur lui-même. « Dieu chrétien » : l’expression ne peut être maintenue que faute d’un tri rigoureux, ce tri que nous sommes dorénavant en mesure d’effectuer. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Voilà le Crucifié, selon saint Paul. Cette définition paradoxale, plus personne ne sait rien en faire. C’est pourtant d’elle qu’il faudrait repartir. De saint Paul, donc. Avec, en plus, le vague soupçon que Dieu serait mort, et qu’il s’agirait d’un meurtre. Et s’il était mort à Jérusalem, Dieu ? S’il avait été assassiné il y a deux mille ans ?

Heidegger écrit dans le chapitre ultime des Beiträge, traduit par Gérard Guest :

« Si déjà nous concevons aussi peu la "mort" en son extrême, comment voudrions-nous alors être déjà à la hauteur du signe rare du dieu ultime ? »

Toujours le nous ! Ah cette première personne du pluriel, comme elle me fait rire ! Ah ce nous philosophique qui permet aux professionnels de la sagesse de se réunir en « parlements », de faire des colloques et des symposiums, de discuter interminablement... Il y a eu récemment à Strasbourg une grand messe in tempore falsificandi autour de la figure de Martin Heidegger, figure toujours aussi embarrassante pour le clergé philosophique. Dans le document qui annonce le colloque, la reproduction photographique de Heidegger couvre la moitié gauche de la page. Il est debout, seul, devant une quarantaine de noms rassemblés sur le côté droit : ceux des participants à la session du « Parlement des philosophes » sous le titre Heidegger, le danger et la promesse [18]. Quarante, pourquoi pas cent, mille, un million ? Un million de philosophes contre un penseur ! La philosophie touchant à sa fin, le bavardage prolifère sans retenue. Les philosophes assermentés ne s’intéresseront pas au « dernier dieu ». Ils préféreront écouler leur moraline.

Titien, La Transfiguration du Christ, 1565. Venise, Église San Salvador.

Photo A.G., 17 juin 2016. Zoom : cliquez l’image.

La « transfiguration du divin », dites-vous dans l’une de vos questions, c’est ce qu’annoncerait le dernier dieu. Oui, sauf que la Transfiguration est un épisode important de l’Évangile, repris par toute l’iconographie chrétienne. Les trois apôtres dorment, ils se réveillent, ils aperçoivent Jésus transfiguré par une lumière divine en train de parler avec Moïse et Elie. Qui se soucie encore de cette scène mystérieuse ? Qui se soucie de ce qui fait la force du christianisme ? On constate à ce moment de l’histoire que sa décomposition irréversible s’accompagne d’un regain de vigueur du judaïsme d’un côté, et du coranique de l’autre. La « sagesse bâtarde du Coran », comme dit Rimbaud dans Une saison en enfer, semble en mesure de rafler la mise, au moins sur le terrain médiatique. C’est une illusion, bien sûr.

Personnellement, je joue l’Italie. Je passe par Venise. Les peintres, les musiciens : la grande mise en art du catholicisme romain. Dommage que le « dernier dieu » ne soit pas apparu à Heidegger sur les bords de la lagune. Le voyage organisé, la pluie, la fatigue et peut-être sa femme Elfriede l’ont empêché d’avoir la perception de Venise. Il attendait la Grèce, il s’est interdit l’Italie. Les aquarelles de Madame Heidegger le retenaient peut-être d’aimer le Titien ou de comprendre Tiepolo. D’ailleurs, le philosophe dédie à sa femme le texte sur leur voyage commun en Grèce, avec cette mention : « À la mère » [19].

Il faut tout de même garder à l’esprit que la possibilité d’une nouvelle approche du divin, si elle existe, sera encombrée par la mainmise du spectacle. Cette métamorphose du sacré, le spectacle sera là pour en fournir une représentation falsifiée qui se substituera réellement à elle. Le « passage fugitif du dernier dieu » deviendra alors une épiphanie commerciale, insérable dans le circuit marchand.

Ma position est drastique : compte tenu de la misère présente, il me semble que l’Église catholique offre des garanties satisfaisantes, et je ne vois aucune raison de m’en passer. Le « et surtout pas » appliqué au dieu chrétien m’apparaît un préjugé philosophique. Souvenez-vous de ce que confiait Heidegger : il y a deux épines dans ma chair, disait-il. C’étaient l’adhésion au national-socialisme, et la rupture avec la foi de son enfance.

Celui qui pousse la crise jusqu’à la plus extrême logique, jusqu’à la promulgation d’une « Loi contre le christianisme », c’est évidemment Friedrich Nietzsche, c’est- à-dire un philosophe issu d’une vieille lignée de pasteurs. Lui imaginer une enfance catholique est impossible. Il n’aurait pas été le philosophe au marteau.

Au fond, la question du divin demande la plus grande légèreté. Dès qu’on y attache trop de sérieux arrive l’embarras. Je demande qu’on rie de ces questions. Sans ce rire, elles deviennent un peu ridicules. Bataille le dit très bien dans sa préface à Madame Edwarda :

« Dieu n’est rien s’il n’est pas le dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin dans le sens de rien... »

Bataille enchaîne :

« Nous ne pouvons ajouter au langage impunément le mot qui dépasse les mots, le mot Dieu ; dès l’instant où nous le faisons, ce mot se dépassant lui-même détruit vertigineusement ses limites. Ce qu’il est ne recule devant rien, il est partout où il est impossible de l’attendre : lui-même est une énormité. Quiconque en a le plus petit soupçon, se tait aussitôt. »

Ce taire-là, je propose qu’il prenne la forme d’un rire, et non pas de l’angoisse. N’est-ce pas la meilleure façon de saluer le « passage fugitif du dernier dieu » ?

Les dieux s’amusent, on a oublié cela. Le dieu chrétien semble un peu morose, vu de loin. Mais qui sait ? Après la Résurrection, sa chair n’est peur-être plus si triste. En tout cas, les dieux perdent systématiquement ceux qui les prennent trop au sérieux. Attention, le rire que j’appelle ne relève pas du ricanement, ni même du demi-sourire de mon camarade Voltaire. Il ressemble davantage à ce que Georges Bataille appelle le « rire majeur ».

L’« autre commencement », celui qui permettrait de sortir de la métaphysique, supposerait — dites-vous — une « transfiguration du divin ». Pourquoi pas. Le divin ferait ainsi événement aux dépens de l’Etre lui-même en surgissant de l’abîme. Il s’agirait de penser autrement, et cette pensée n’aurait aucun rapport avec l’application. En cela, elle serait divine. En somme, la pensée est une affaire bien trop sérieuse pour être confiée aux philosophes.

L’ « autre commencement » implique que le dieu surgissant dans le rire ne soit pas reconnu comme tel. S’il se présente, le divin est forcément dérangeant pour la société humaine. Les humanoïdes du nihilisme planétaire le sous-estiment. Soit on le tient pour négligeable, soit on le caricature de façon honteuse. Parfois, on l’enferme, on le persécute. Méfions-nous, cependant. Surtout pas de martyre, disait Voltaire, que Nietzsche reconnaissait comme son seul prédécesseur dans l’intelligence. Méfions-nous pareillement de l’humain trop humain. Il se signale par une allergie devant ce qui dépasse sa finitude.

L’« autre commencement » de la pensée n’est pas recevable pour la représentation spectaculaire. Pour autant, la tentation du martyre demeure le piège le plus périlleux. D’une certaine façon, c’est ce que veut le spectacle : récupérer ce qui l’excède. Le martyre permet à chaque fois une appréciation marchande. La mise à mort de l’exception transforme les signes qu’il laisse en marchandises, et garantit la cote. En termes hébraïques fondamentaux, le martyre reste néanmoins la seule démonstration opérable, ce que prouve Jésus avec le sacrifice de la croix suivi de la Résurrection le troisième jour. Il s’agit ni plus ni moins que de mettre fin au Dieu de l’Ancien Testament — de décréter sa mort. Dans l’ordre du blasphème, il est difficile de faire mieux. Se suicider pour établir la mort de Dieu, voilà sur quoi se fonde le christianisme. Tout le monde a intérêt à faire silence sur cette énormité, et d’abord les chrétiens. De cette énormité, qu’il convient de ne pas prendre trop au sérieux, procède tout l’art catholique.

L’« autre commencement » achève bien des histoires, et les laisse très loin derrière nous. Heidegger a raison de dire qu’il suppose une méditation « au péril de quelque chose d’étranger et d’incalculable ». Il surgit dans l’éclair « comme la plus extrême et la plus brève décision sur ce qui est le plus élevé ». Quelque chose s’inaugure depuis l’initial, mettant en jeu le temps le plus long sous forme d’une fulgurante brièveté. Même s’il est masqué, l’art du bref reste au coeur de la décision lorsque l’on prend la ligne de risque en misant sur l’extrême. Sans cet art, il y aurait dilution. Voilà bien le problème de la philosophie à l’heure de son achèvement médiatique. Si quelqu’un y a fait pièce, ce fut Heidegger. D’ailleurs, il se présentait moins comme un philosophe que comme le préparateur d’une mutation de la pensée. À partir de celle-ci, se détache, énigmatique et pleine d’ironie, une mutation du divin.

Dans la perspective d’une extrême et brève décision, rien n’importe plus que le « site de l’instant ». Si je n’étais pas concerné par cet étrange lieu, je n’écrirais pas grand-chose : je ne suis pas branché sur Internet, mais, de façon écliptique, sur le « site de l’instant ».

Le dieu de l’« apologétique judéo-chrétienne », dit Heidegger, passerait à la trappe. Je veux bien. Encore une fois, le terme « judéo-chrétien » est inepte. Il permet toutes les falsifications. Il accroît les ténèbres et facilite les supercheries. La « trappe », pour tous les théismes ? Là, Heidegger ressemble un peu trop au père Ubu. L’embêtant, c’est que, précisément, le théisme ne passe pas à la trappe. Il ne se laisse pas engloutir. Ceux qui passent à la trappe, en revanche, ce sont les êtres humains qui persistent à faire erreur sur le divin. J’ai envie d’ajouter, à la Zarathoustra, qu’il faudrait presque les pousser à la trappe. Il faudrait donc les perdre. Si du divin devait éclore du « site de l’instant », l’effet, pas obligatoirement visible, serait peut-être terrible. N’est-ce pas ainsi que les choses se produisent ? N’assistons-nous pas à cette éclosion catastrophique ? La « foule des perdus », comme dit Dante... Plus le dieu X est méconnu, plus l’humain s’égare. Même chose pour ceux qui se disent « athées » et qui sombrent vite dans le ridicule. Heidegger : « Ni théisme ni athéisme, et encore moins indifférentisme. »

L’Être, pas plus que le divin, ne se refuse. On n’en veut pas. Ce sont les humains qui, dans leur égarement, le refusent. Et du coup, ils demeurent prisonniers dans le carcan du théisme. Non, celui-ci ne se laisse pas évacuer, ce serait trop beau. Il se putréfie. D’où la misère.

À partir d’un certain point du temps, la métaphysique permet aux « voyous publics » de s’imposer comme type humain — c’est l’exemple du parfait nihiliste, du nihiliste qui fait carrière dans l’officialité. Rien à voir avec la délinquance passagère. Le voyou public se caractérise par un renoncement à penser. La métaphysique comme présupposition mène le voyou public vers la haine de la pensée. Avec cette haine, on retrouve une vieille connaissance : MAMAN. Or celle-ci ne passe pas à la trappe. Au contraire. Si Dieu défaille, Maman tient le coup et vient à sa place. En général, cela intervient dans une absence de pensée très remarquable — et tenace. Et pragmatique. La psychose féminine et l’hystérie sont ici convoquées pour ranimer le théisme, au besoin depuis le délire.

La trappe à Dieu ramène à la folie des femmes. Il faut en faire l’expérience personnelle pour s’y retrouver.

Le ravissement et l’emportement font, de toute façon, partie de l’expérience du divin. La propagande nihiliste prend à la longue la forme de l’usure. Elle lasse celui qui va se définir comme l’« isolé ». Mais il lui oppose un combat violent — spirituel. Il arrive qu’il y ait du sang partout. Mais sa chance est là : il ressent le délaissement de l’Être comme un appel à ne pas le délaisser. Comment l’Être pourrait-il se refuser à l’« isolé », et l’abandonner au délaissement ? Il n’attend qu’un geste de sa part, un SAUT vers lui. Une chose très simple, presque insignifiante.

La « maturité » de l’Être, quel état désirable. Surtout à cette époque où vous pouvez constater chaque jour combien nous sommes entourés de pubertaires. Bizarre impression. Se trouver constamment aux prises avec des pubertaires affolés. Ils sont littéralement avalés par la prise de la sessualité. Ce que je constate, c’est une adolescentite universelle. Que Maman en soit émue, je n’ai pas besoin de vous le dire. Ni qu’elle en profite pour perpétuer son règne. Une société vouée à l’adolescence demeure sous le contrôle de Maman. Vous pensez si quelqu’un s’intéresse à faire advenir l’Être à sa maturité ! Et s’il survient quand même, quelle réprobation l’accompagne ! Vous êtes bien placés, comme moi, pour l’imaginer. L’Être, parvenu à sa maturité, amène le dessaisissement de la subjectivité, ce qui effraiera toujours les nihilistes adolescents. La maturité de l’Être coïncide avec sa richesse, l’« inépuisable sans effort », comme dit Heidegger. Cet inépuisable, c’est le plus proche, auprès duquel vous passez sans lui accorder un regard. Qui veut jouir de l’inépuisable ? Au fond, personne. Trop risqué pour un humain. Toute existence est ainsi fondée sur l’assassinat continuellement répété du plus proche, sur le meurtre de l’inépuisable, en tout cas sur son oblitération. Aimer son prochain comme soi-même, voilà bien une parole invraisemblable. Ça ne s’aime pas soi-même, figurez-vous. La « machination de l’efficience » aboutit à une lutte des places incessante sur fond de férocité pubertaire.

Je ne sais pas pourquoi Heidegger ne semble jamais envisager le sadisme du dieu. Il y a une possibilité meurtrière impliquée dans le divin. Elle est dirigée contre ce qui le refuse. Chaque homme qui se ferme au divin est par lui bientôt consumé dans la destruction.

Paolo Véronèse, L’Assomption, 1585-1587, Gallerie dell’Accademia, Venise.

Photo A.G., 14 juin 2016. Zoom : cliquez l’image.

Que la langue de la métaphysique empêche l’« assomption du nihilisme », je le veux bien, mais je remarque l’emploi du terme : « assomption », emprunté à la théologie catholique. J’ai d’ailleurs écrit un texte, il y a longtemps, qui s’intitule L’Assomption. La « mutation du dire » qui seule permettrait de faire un pas hors du nihilisme, cette mutation ne recourt pas forcément à des termes nouveaux, « comme je l’ai cru », avoue Heidegger à la fin de sa vie. Elle passe au contraire par la « marche vers quelque chose de plus simple ». Une « mue dans la relation avec l’essence de la parole » implique un nouveau rapport avec l’Être. Mauvais rapport avec le langage, mauvais rapport avec l’Être : c’est la même chose. Que serait cet événement presque impensable et nécessitant une maturité effrayante : un bon rapport avec l’Être ? Peut-être seulement un langage en mesure de faire pièce au nihilisme. Là-dessus, les philosophes ont intérêt à freiner. Le refoulement, de leur part, est à l’aune de leur inhibition verbale. Le dernier Heidegger, qui insiste sur le lien entre pensée et poésie, leur demeure étranger. Ce langage apparemment simple, et tout autre, qui s’adresse selon la formule nietzschéenne, « à tous et à personne », ils ne peuvent pas l’entendre. Cette « mue du dire » ne suppose à mon avis aucune « maladresse ». Elle exige au contraire la plus grande adresse, une adresse presque inhumaine. Le problème, c’est qu’elle ne sera jamais perçue comme telle par les humanoïdes, qui s’efforceront de la tourner en dérision. L’adresse n’est pas aimée. On la ridiculise. Le sens commun se venge contre elle de ce qui lui échappe. Il la vitupère. Pourtant, le seul signe annonciateur d’une « mutation du dire » serait précisément l’adresse. La « maladresse sexuelle de Dieu », disait Artaud. C’est peut-être vrai pour le Mauvais Démiurge qui a censément créé le monde, mais pas pour Dionysos. Le « Père », lui, est fondamentalement maladroit. Créateur et procréateur, il ne cesse de manquer son coup. N’importe quelle femme, que cela laisse d’ailleurs froide, vous le dira.

Le dernier dieu, moi je veux bien, à condition d’établir où l’on en est avec la question FEMME. Sinon, on retombe dans ce que vous appelez justement : « la pétrification stérile de celui qui est sidéré ». Le dernier dieu doit rompre avec la maladresse divine du Créateur. D’où vient l’embarras ? Il procède d’abord du manque d’adresse. Et je ne parle pas de l’adresse sportive. Il n’y a pas plus maladroit qu’un sportif. Je parle d’une adresse physique dans la pensée et dans le langage. Pas l’aisance verbale du péroreur. Mais la véritable adresse.

Plus on est grand, plus on a de parasites. Heidegger est très grand, il a donc beaucoup de parasites. Il y a ce vampirisme dans l’air. La société s’agite dans un parasitage exacerbé.

Mais comment parler du « dernier dieu » sans évoquer son double nécessaire : le diable ultime ? C’est lui qui favorise en sous-main le vampirisme. Lui qui alimente le parasitage. Que cherche le diable ultime ? Il s’efforce d’empêcher la mutation épiphanique du divin. C’est son travail quotidien [20]. Le médiatique n’a pas d’autre étayage. Les fétichistes qui mangent leur langue n’ont rien à dire sur rien. Ils sont rivés à la queue à maman. Sortis de là, silence. Or la langue qu’on parle contient la pensée dont on est capable. Elle en est même la stricte équivalence. La vérité procède de cette mise en pensée de la parole.

Hegel, cité par Bataille :

« Le vrai est ainsi le délire bachique dont il n’y a aucun membre qui ne soit ivre. Et puisque ce délire résout en lui chaque moment qui tend à se séparer du tout, ce délire est aussi bien le repos translucide et simple. » (Préface à la Phénoménologie de l’Esprit)

Ce « repos translucide et simple » dont parle Hegel donne accès à ce que Heidegger nomme l’« incessante permanence ». Celle-ci, bien que furtive, est l’exact contraire de ce qui est fugitif. Elle ne tient pas non plus à cette permanence attribuée par la métaphysique à la substance. On y est introduit en approchant de « la plus pure fermeture sur soi » en tant que « suprême transfiguration », comme disent les Beiträge. Pour cela, il faut être un « voyageur en arrière » — c’est-à-dire le précurseur de « ceux qui sont à venir », donc le contraire d’un réactif. Ce précurseur a pour vocation de « porter l’histoire jusqu’à sa fin », ce qui n’a aucun rapport avec la prétendue « fin de l’histoire ». Le « dernier dieu » devient alors « le commencement de la plus longue histoire en sa voie la plus brève ». Ce qui signifie que le grand instant exige une longue préparation. Bien entendu, celle-ci s’efface au moment voulu devant l’instant. D’une certaine façon, la longue préparation n’aura jamais été autre chose que l’instant qui l’efface. Elle n’a rien à voir avec le labeur auquel se résigne le tâcheron. Elle est ce qui rend possible l’éclair. De cet éclair surgit une possibilité de penser « de manière encore plus simple, plus riche, et de façon absolument unique ». Cette autre pensée, d’après moi, ne va pas sans désinvolture, sans ce que les Italiens nomment sprezzatura. Ni non plus sans ce que les Français nomment l’ironie. Elle avance l’air de rien, comme dit l’expression, en prenant appui sur l’oubli. Un oubli qui irait beaucoup plus loin que l’involontaire de la mémoire dont Proust a fait l’usage que l’on sait. Un oubli qui ne s’en tiendrait pas à la petite madeleine, mais traverserait ce que Mallarmé désigne comme le « proche tourbillon d’hilarité et d’horreur ». Vers quoi ? Une toute autre mémoire. Gelassenheit, dit Heidegger. Traduire par « sérénité » ne dit quelque chose que si on se souvient du vrai nom de Venise : Sérénissime. Ce terme n’est pas tombé là par hasard. Au féminin, bien sûr. Venise, la plus dangereuse des villes... Qui sait voir, sous son masque, Dionysos et le Crucifié-Ressuscité en parfait accord [21] ? Nietzsche a été très heureux à Venise... Musique... Zarathoustra marchant sur l’eau... Au coeur du Spectacle, très loin du Spectacle [22]...

Philippe Sollers, Propos recueillis par François Meyronnis et Yannick Haenel.

Maintenant vous pouvez relire : Il faut parler dans toutes les langues (entretien avec Ligne de risque, novembre 2007).

RÉPLIQUES : réponse vive à ce qui a été dit ou écrit, mais aussi, en géophysique, secousse secondaire faisant suite à la secousse principale d’un séisme (Petit Larousse).

Zagdanski contre Sollers : “Le dernier dieu”

C’est le 12ème et ultime volet de Zagdanski contre Sollers, un « pamphlilm » achevé en février 2014. Il se veut une réplique « théologico-littéraire » à l’entretien La mutation du divin accordé à Ligne de risque. SZ a-t-il franchi la ligne ? Il prend la défense de Heidegger et de la pensée juive contre l’interprétation qu’en fait Sollers. Pourquoi pas ? Reste le ton. C’est celui de la satire ; c’est souvent celui de la calomnie. Marc Dachy avait dit ce qu’il pensait des « lourdes insultes inopportunes à l’endroit de Philippe Sollers » et de ce qu’il appelait une « vaine querelle » dans une lettre à Zagdanski en date du 9 décembre 2013. Gérard Guest s’est tenu à l’écart. Sollers également [23]. François Meyronnis et Yannick Haenel ont poursuivi jusqu’à aujourd’hui leurs entretiens avec Sollers [24].

La Bête et les parasites

Philippe Sollers lit un extrait de son roman Les Voyageurs du Temps (2009)

La Bête et les parasites [25] —

Lawrence d’Arabie et la guerre irrégulière.

Philippe Sollers LES VOYAGEURS DU TEMPS from PhilippeSollers on Vimeo.

CECILIA BARTOLI CHANTE HAENDEL

« Haendel est notre maître à tous. » Joseph Haydn

J’ai commencé en musique avec Haendel, je continue. J’aime ce compositeur allemand, né le 23 février 1685 à Halle, qui, après un séjour décisif en Italie, à Rome notamment [26], entre vingt et vingt-cinq ans, vivra en Angleterre, y sera naturalisé, y composera l’essentiel de son oeuvre (le don des langues dans tous les genres musicaux) et mourra à Londres le 14 avril 1759. De plus je trouve amusant de noter ici sa collaboration prolongée à la Royal Academy of Music avec un « entrepreneur de spectacles » nommé... Heidegger (Johann Jacob).

Mais puisque nous étions, un peu plus haut, en 2005, grande année, célébrons, avec Cecilia Bartoli, le triomphe du Temps, le premier oratorio composé par Haendel...

Il trionfo del Tempo (1707)

« Un pensiero nemico di pace »

Écoutez maintenant ce pur chef-d’oeuvre, « Lascia la Spina, cogli la rosa » (« laisse l’épine, cueille la rose »), aria célèbre qui figurait dans Le triomphe du Temps en 1707...

« Dans la deuxième partie de l’oratorio, lorsque la conversion de la Beauté par les oeuvres du Temps et de la Désillusion est presque accomplie, le Plaisir tente l’assaut suprême avec "Lascia la spina". Prenant pour modèle une sarabande uniquement instrumentale d’Almira, son premier opéra représenté à Hambourg en 1705, Haendel crée un air d’une séduction extrême dans lequel l’usage hautement éloquent des silences transmet toute l’insécurité inhérente à l’exhortation du Plaisir. Ce qu’il offre à la Beauté n’est pas la négation de la douleur et de la mort (Et in Arcadia ego, nous rappelle Poussin), mais le carpe diem d’Horace ; de fait, dans la section centrale, notre inféodation au temps, inexorable et insondable, n’est pas remise en cause mais bel et bien réaffirmée. »

|

Lascia la spina Cogli la rosa ; Tu vai cercando Il tuo dolor. Canuta brina Per mano ascosa, Giungerà quando Nol crede il cuor. |

Laisse l’épine, Cueille la rose ; Tu vas à la recherche De ta douleur. Une main secrète Apportera ses blancs frimas Quand ton coeur Ne s’y attendra pas. |

Voici une version de juin 1998 au Teatro Olimpico à Vicenza.

... Aria célèbre que Haendel a repris dans son opéra italien Rinaldo (créé à Londres en 1711) en en modifiant sensiblement les paroles : « Lascia ch’io pianga ».

|

Lascia ch’io pianga Mia cruda sorte E che sospiri la libertà Il duolo infranga Queste ritorte De miei martiri sol per pieta |

Laisse-moi pleurer Mon sort cruel Et aspirer à la liberté Puisse le chagrin Briser les chaînes De ma souffrance, par pitié. |

« La résurrection, Madame, lui dit le phénix, est la chose du monde la plus simple ;

il n’est pas plus surprenant de naître deux fois qu’une. Tout est résurrection dans ce monde [...] »Voltaire, La Princesse de Babylone, 1768.

Quel meilleur triomphe du Temps que l’éternel retour de la Résurrection ?

La Resurrezione

C’est un oratorio, créé le 8 avril 1708, jour de Pâques, à Rome, au Palais Bonelli, résidence du marquis et futur prince Francesco Maria Ruspoli. A l’époque, l’opéra était interdit dans les États de la papauté et c’est donc sous la forme de l’oratorio que Haendel choisit d’exprimer la passion et la résurrection du Christ. Les femmes n’ayant pas non plus le droit de se produire en public, après la première représentation, le pape exigea que la mezzo-soprano italienne Margherita Durastanti qui sera longtemps l’interprète fidèle de Haendel, soit remplacée par un castrat !

Le Christ n’est pas représenté dans l’oratorio, mais saint Jean, Marie-Madeleine et Marie Cléophas sont témoins de la Résurrection secondés par l’Ange qui s’oppose à Lucifer. Lumières contre ténèbres.

Aria : « Disserratevi o porte d’Averno »

C’est la scène I. L’Ange (Bartoli) s’adresse à Lucifer.

| Disserratevi, o porte d’Averno, e al bel lume d’un Nume ch’è eterno Tutto in lampi si sciolga l’orror ! Cedete, orride porte, Cedete al Re di Gloria, Che della sua vittoria Voi siete il primo onor ! Disserratevi... |

Ouvrez-vous, portes de l’Averne, et qu’à la radieuse lumière d’un Dieu éternel se dissipe toute horreur en un éclair ! Cédez, portes terrifiantes, Cédez au Roi de gloire, vous qui de sa victoire êtes les premiers lauriers. Ouvrez-vous... |

Messiah - Le Messie (1741-1743)

« Il ne manquait plus que Le Messie arrive. » Le voilà.

Haendel compose Le Messie en 1741. D’un recueil de textes bibliques arrangés sous forme de pamphlet théologique, il fait un chef-d’oeuvre de musique sacrée acclamé lors de sa création le 13 avril 1742, à Dublin (ville où les catholiques, quoique privés de nombreux droits, sont majoritaires), tandis que l’accueil est plus réservé en Angleterre (protestante).

Un historien raconte les conditions singulières dans lesquelles Haendel se trouvait lorsqu’il composa son oratorio :

Pendant 21 jours et 21 nuits, Haendel ne sera plus qu’une oreille attentive aux sons, aux harmonies, à l’architecture prodigieuse qu’il montera autour du poème de Jennens ; au canal par où s’écoulera le torrent de la joie ayant vaincu le désespoir, ce couple inséparable, comme l’avers et le revers d’une médaille. Haendel emporté comme un esquif sur la mer de la musique ne donnera à son corps que le pain et l’eau lui permettant de supporter physiquement le déferlement de l’inspiration. Puis, il s’écroulera dans un sommeil sans fin semblable à la mort. Lorsque affolé, son domestique alertera son médecin, celui-ci le trouvera à nouveau debout, « en train de dévorer un-demi jambon d’York arrosé de quatre pintes de bière !!! Le diable m’emporte ! s’écria le docteur Jenkins, stupéfait. Qu’avez-vous ? Quel élixir avez-vous bu ? Vous éclatez de santé ! Que vous est-il arrivé ? » Pour toute réponse, Haendel se mit au piano et en souriant d’abord attaqua le récitatif : "Befold, I tell you a mystery. Écoutez, je vais vous révéler un mystère". Puis il déroula toute l’oeuvre... « Quand enfin Haendel se leva, le docteur Jenkins était là comme abasourdi. Il ne trouvait pas les mots pour lui exprimer son admiration. "Mon ami, lui fit-il, pour dire quelque chose, je n’ai jamais entendu rien de pareil. Vous avez le diable au corps ! " [...] « Haendel se détourna et dit d’une voix si basse qu’on pouvait à peine l’entendre : "Je crois plutôt que c’est Dieu qui était à mes côtés." (je souligne) [27]

Le Messie raconte un épisode de l’histoire sainte, d’après le livre du prophète Isaïe : « Le Seigneur vous donnera un signe. Voici que la jeune fille [28] est enceinte et enfante un fils et on l’appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous) » (Isaïe, 7, 14). Selon la tradition chrétienne (et non juive) que suit Haendel et qui veut que les Évangiles accomplissent les prophéties bibliques, ce fils, qui n’est pas présent dans l’oratorio, est Jésus-Christ.

Le philosophe Benoît Chantre, interlocuteur de Sollers dans La Divine Comédie

(Plon, 2000) présente le Messie de Haendel et sa composition en trois actes :

Acte I. Scène 1 : La Prophétie du Salut par Isaïe

Acte II. Scène 1 : La Passion du Christ

Acte III. Scène 1 : La promesse de la vie éternelle

Benoît Chantre revient sur les origines de l’œuvre : la composition par G. F. Haendel en 1742 puis la ré-orchestration par W. A. Mozart en 1789.

L’intégrale par le London Symphony Orchestra dirigé par Sir Colin Davis

précédée d’une courte présentation.

avec Susan Gritton, soprano ; Sara Mingardo, contralto ; Mark Padmore, ténor ; Alastair Miles, basse ; Tenebrae Choir (chef de chœur : Nigel Short).

Londres, décembre 2006.

Handel : Messiah - Sir Colin Davis - London Symphony Orchestra pdf (présentation, livret)

Dévoilement du Messie

Vous aurez compris que, si je remet en ligne cet article, librement illustré, c’est que Ligne de risque poursuit sa quête du Messie dans son dernier numéro (mai 2017). Dans un nouvel entretien avec les responsables de la revue, Sollers médite sur « Le Royaume ». Vous pouvez en lire des extraits ici. Il faudra y revenir [29].

A.G., 12 juillet 2017.

Portfolio

[1] Cf. plus bas : Zagdanski contre Sollers.

[2] Voir Heidegger : le danger en l’Être.

[3] Cf. Martin Heidegger, Apports à la philosophie. Sur la traduction de Ereignis par « Avenant » par Henri Crétella ou par « Avenance » par François Fédier, voir Gérard Guest, Ce que savait Heidegger (séminaire du 25 avril 2009 : extrait intitulé « Critique de la traduction d’Ereignis par "avenant" »). On y sera sensible à la manière, rigoureuse mais noble, dont Guest formule sa critique, loin de toute polémique.

[4] M.N. : « Monsieur Nietzsche ».

[5] Cf. Le rire de Rome, entretiens avec Frans De Haes, 1992.

[6] La période de « la folie Mao » (cf. Un vrai roman, Mémoires, 2007) n’est évoquée par les détracteurs de Sollers que pour donner le change. En septembre dernier, je lisais déjà sur la page facebook d’un écrivain autrefois plus inspiré qui s’attache désormais à dénoncer « le nihilisme » supposé de Philippe Sollers ces phrases censées faire démonstration :

« ce fut par exemple autrefois l’adhésion délirante, et en rien originale, au maoïsme, idéologie profondément criminelle qui n’a rien à voir avec la Chine éternelle — que tous les esprits raffinés admirent... Sollers n’a donc rien inventé en l’occurrence et il ment beaucoup aussi sur cette question, se servant de l’amnésie généralisée qu’il dénonce tant par ailleurs ! »

Ah la moraline ! Cet écrivain est de ceux qui, à juste titre, ont critiqué jadis Emmanuel Faye (l’auteur de « Heidegger, "Une introduction du nazisme dans la philosophie" ») dans un texte percutant La faille - Heidegger calomnié. Or la référence récurrente et accusatrice au « voyage en Chine » du groupe Tel Quel au printemps 1974 a depuis longtemps la même fonction que celle de l’épisode du rectorat pour Heidegger : simplifier, falsifier, dénigrer, et finalement empêcher de lire les textes, tous les textes (et par exemple, de Sollers, Lois, H, Sur le matérialisme, et de Pleynet, Stanze et Le voyage en Chine). Sollers, Pleynet et Kristeva se sont expliqués maintes fois sur le sujet (y compris sur leur « maoïsme »). J’ai fourni sur Pileface plus de documents qu’aucun autre site ne l’a jamais fait (y compris des documents non republiés de Tel Quel) pour faire face à « l’amnésie généralisée » et montrer le contexte, les raisons et les motivations objectives et subjectives des protagonistes de ce voyage (cf. La Chine toujours). A quoi bon !

[7] Ce dernier entretien porte sur Hölderlin et Sollers ne se contente pas d’y réciter une nouvelle fois Andenken : il se souvient.

[8] Sollers la commentera dans Guerres secrètes, 2007.

[9] « Il n’y a plus ni Juif ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus ni l’homme et la femme ; car tous vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ. » Saint Paul, Épitre aux Galates, 3, 28. Ibid.

[10] Cf. mon article Dionysos et le Ressuscité (mars 2008).

[11] Les encarts musicaux, les reproductions des peintures et les notes sont dus à mon initiative. A.G.

[13] Questions qu’il serait vain d’éviter en faisant de ce « nous » un simple « pluriel de majesté » ! Les références au « peuple », au « peuple allemand », à « l’Occident », voire à « l’État » pour qualifier ce « nous » sont fréquentes chez le Heidegger des années trente. Mais les plus longs développements qu’il consacre à la question du « nous » et du « qui sommes-nous ? » sont peut-être dans son cours de 1934, La logique comme question en quête de la pleine essence du langage (Gallimard, 2008, p. 50-77). Qui les a lus ? Refusant à la fois le « nous » de la « communauté » et le « je » du « libéralisme », Heidegger écrit dans le &13 « "Nous" sommes le peuple en vertu de la décision » :

« Nous, en tant qu’être-le-là, nous insérons, à notre manière à nous, dans l’appartenance au peuple, nous nous tenons dans l’être-soi du peuple, nous sommes ce peuple même. [...]

Qu’est-il arrivé ? Nous avons rejoint l’instant. Avec cette manière de dire « nous sommes là », engagés dans le mouvement d’un événement d’éducation, quelque chose s’est accompli. » (p. 74)

Cela mériterait, dans le contexte historique d’alors (le cours est prononcé au semestre d’été de 1934, juste après la démission du Rectorat le 21 avril), une lecture patiente à laquelle je ne peux qu’inviter ici. A.G.

[14] Heidegger le fait dans son Parménide qui ne sera traduit qu’en 2011. Il y est question de « la déesse Vérité ». Cf. L’Éclaircie : le regard des dieux grecs.

[16] Cf. « Madame Edwarda ».

[17] Je souligne. A.G.

[18] Cf. Colloque international : Heidegger. Le danger, la promesse.

[21] « A Venise, vous avez le Rédempteur sur une coupole et, dans l’axe opposé, sur un quai, un magnifique Bacchus. C’est bien Dionysos et le Ressuscité, aussi bien que Dionysos contre le Crucifié. Il nous faut la contradiction pour que la vie soit vivante. » Guerres secrètes, folio, p. 310.

[22] Cf. Chroniques vénitiennes.

[23] Mais Marc-Edouard Nabe, lui aussi mis en cause dans le « pamphlilm », répliquera en écrivant L’Eunuque raide (L’Infini 126, printemps 2014), une suite à Mon meilleur ami (L’Infini 70, été 2000), signant par là son retour provisoire dans la revue.

[24] A l’époque, j’avais de fréquents échanges avec Zagdanski. Le 20 juillet 2013, à propos de La mutation du divin (et, notamment, l’affirmation de Sollers : « Et si le dieu chrétien s’était fait mettre à mort en toute lucidité pour en finir avec le judaïsme ? Jésus aurait en somme tué ou suicidé Dieu sur la croix. Étrange hypothèse, qui donne le vertige. »), SZ m’écrivait dans un courriel :

Cher Albert Gauvin, [...] je peux vous certifier que Sollers y déblatère de grosses crétineries théologiques… Quant à sa phrase délirante sur le « suicide » du Dieu juif à travers la Crucifixion, dans [...] Ligne de Risque, elle parle de soi il me semble. On n’avait pas lu de la part d’un catholique de proposition aussi violemment et connement antijudaïque depuis l’Occupation… La vérité, c’est que Sollers qui parle souvent du Diable, ne voit pas qu’il le confond intégralement avec Dieu, ce qui est précisément le propre d’un aveuglement diabolique…

Je ne vous cite pas les phrases du numéro sur le dernier dieu, je suppose que vous les connaissez, mais c’est évident…

Amitié.

Stéphane Zagdanski.

Les références à « l’Occupation » (donc à l’antisémitisme et pas seulement à « l’antijudaïsme ») me troublèrent et j’affichai ma désapprobation. Réponse de SZ :

Cher Albert Gauvin,

Certes il faudrait longuement parler en détails de tout cela, mais je connais bien le dossier, et il y a d’ailleurs, historiquement et théologiquement, un antijudaïsme gnostique avéré et évident, dans la gnose d’Alexandrie en particulier, qui assimile le mauvais démiurge au Dieu de l’Ancien Testament. Je sais bien que Sollers n’est pas « antisémite », tout cela se situe sur un autre plan, qui en un sens est beaucoup plus essentiel… Mais je n’ai aucune raison d’agréer le « suicide » du Dieu juif qui donne le vertige à Sollers.

Amitiés.

Puis le 3 août :

Précision importante, qui peut être intégralement et publiquement reproduite :

Je ne considère pas Philippe Sollers comme antisémite, au sens usuel du terme. Il est traditionnellement philosémite, et ses meilleurs livres (Paradis, Femmes) en témoignent, comme je l’ai expliqué dans l’étude que je lui consacrai en 1998 (parue en 2004).

Son antijudaïsme, en revanche, est une question autrement complexe :

À travers ses déclarations imbéciles sur les « juifs rabbiniques », sur l’hébreu biblique (qu’il ne connaît évidemment pas, d’où ses extases philistines devant les traductions délabrées et anti-midrachiques de Meschonnic) ou sur le Talmud (Sollers est aussi abruti en ces matières que, disons, René Bazin — l’immortel auteur de… Stéphanette en 1884 !!! —, qualifiant le génial Coup de dés de Mallarmé de « fumisterie »), c’est la bonne vieille crétinerie catholique d’avant Vatican II qui s’exprime.

Sa hargne à mon égard n’est donc, sur un certain plan, qu’un épiphénomène. De même que je ne l’ai jamais considéré comme un « ami », au sens social du terme, je ne le considère toujours pas comme un « ennemi ». C’est lui-même qu’il déshonore en attaquant lâchement dans un magazine illustré dont la fadeur le dispute à l’immondice un auteur solitaire et isolé, largement calomnié dans les médias depuis des lustres, qui ne dispose d’aucune niniche éditorialo-médiatique et à qui bien évidemment nul n’offrira de « droit de réponse ».

Seulement, j’ai beau ne pas être paranoïaque (et Dieu sait si je ne les suis pas, malgré tant d’ennemis déclarés depuis si longtemps), je sais reconnaître une agression quand elle s’exprime noir sur blanc.

Or, si la plupart du temps je les dédaigne, celle-ci me semble l’occasion de clarifier des choses essentielles, lesquelles ont trait aussi bien à la petite histoire (désormais très banlieusarde) de la littérature française à la fin du XXème siècle et au début du XXIème, qu’à des lézardes historiales cruciales (où la Crucifixion même est en cause) datant de plusieurs siècles…

Je vais donc répondre à ma manière : par la vérité, le rire et la pensée, depuis ma « canonnière » spirituelle (cf. le chapitre 1 de Mauvaise vie), en ayant à l’esprit cette formule de Kafka — lequel ne s’est jamais « rêvé catholique », contrairement à ce que postule l’ineptie papelarde de Sollers, mais bien plutôt (son Journal en témoigne) un hassid de Pologne (ce qu’étaient mes propres ancêtres) :

« Au fond, la solitude est vraiment mon unique but, ma plus grande tentation, ma possibilité ; et, à supposer qu’on puisse dire que j’ai « organisé » ma vie, il reste que je l’ai fait de telle sorte que la solitude puisse s’y trouver bien. »

S. Z.

A la suite de la publication de l’intégralité du « pamphlilm », nos échanges cessèrent.

Je continue à lire les écrits de Zagdanski. Avec le même intérêt.

[25] Voir aussi : La Bête et les Parasites.

[26] Mais aussi à Florence, Naples et Venise (où il rencontre sans doute Domenico Scarlatti, du même âge que lui).

[27] Lire le très beau texte de Stefan Zweig, La résurrection de Georges-Frédéric Haendel (une autre « résurrection » au moment de la composition du Messie).

[28] almah : עלמה en hébreu : jeune fille ou jeune femme ; dans la Septante : παρθένος (parthenos) : vierge.

[29] A noter un bel hommage de Yannick Haenel à Frédéric Badré, décédé en avril 2016, dont j’ai salué La grande santé.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Le 12 avril 1742 à Dublin, la foule amassée découvre l’oratorio "Le Messie" de Händel.

Vous pouvez écouter des extraits du Messie (sous la direction de Christopher Hogwood) sur France Musique dans l’excellente émission d’Anne-Charlotte Rémond.