Premier prix de la Sérénissime à Yannick Haenel.

La princesse Caroline Murat a remis cette récompense à l’écrivain pour son roman Je cherche l’Italie, publié chez Gallimard [1].

- Yannick Haenel pendant son discours sur la joie, entourée de Christine Bach, de Patricia Boyer de Latour, de Marc Lambron, de Laure Adler, chez la princesse Caroline Murat à Venise.

Photo Anne Marie Cattelain.

- Le Figaro, 24 juin 2015.

« Italiam quaero patriam et genus ab Jove summo. »

(« Je cherche l’Italie, patrie de mes aïeux, et ma race remonte au grand Jupiter. »)

Virgile, Énéide I, 380.

« Je cherche l’Italie est le récit d’une expérience. J’ai vécu quatre ans à Florence, entre 2011 et 2014. Découverte éblouie d’une ville d’art, entièrement tournée vers ses fresques, ses sculptures, ses églises. Choc, en même temps, de la "crise" qui frappe avec violence les Italiens, et dévaste leur culture.

La confrontation entre la force de l’art et la dévastation économico-politique est le sujet de ce livre, qui prend la forme d’un roman vécu : je raconte mon arrivée en Italie alors qu’éclate le scandale du "Bunga Bunga" de Berlusconi et la lente descente aux enfers de ce pays.

La confrontation entre la force de l’art et la dévastation économico-politique est le sujet de ce livre, qui prend la forme d’un roman vécu : je raconte mon arrivée en Italie alors qu’éclate le scandale du "Bunga Bunga" de Berlusconi et la lente descente aux enfers de ce pays.

Je raconte comment, en même temps que les fresques du Déluge de Paolo Uccello et de L’Annonciation de Fra Angelico — commentées en détail (et vécues) —, je redécouvre la passion politique.

Comment trouver une voie libre, un intervalle indemne dans un monde entièrement en crise ?

Journées de promenades extatiques, mais aussi récit d’une dépression, hommage à Saint François d’Assise, à Dante et à Michel-Ange, analyses de l’effondrement politique italien, méditation sur les naufrages de migrants à Lampedusa, journal d’une lecture ininterrompue de Georges Bataille, ce livre est une sorte de récit initiatique — une aventure en temps de crise. »

L’exergue : « Il portait en ses mains le feu et le couteau » Genèse, XXII, 6.

Le récit (récit et/ou roman vécu) est composé de 21 chapitres :

1. La porte du Paradis

2. Le déluge

3. La reine de Némi

4. Feu blanc

5. La rayure

6. Couteau et gorge

7. Le pays où la politique est morte

8. Des arbres pleurent du sang

9. Le silence est une forme de pensée

10. Précisions sur la solitude

11. Porcherie

12. Lampedusa

13. Nigredo

14. Arrivée de la nymphe

15. Approche de la fissure (Une sainteté)

16. C’est du feu

17. Le baiser-satori

18. Journée d’amour

19. Le château de la parole

20. La lumière réelle

21. Santo spirito

Invité de la revue Transfuge, Yannick Haenel s’explique sur son livre (12 février 2015). Il dialogue avec Valentin Retz, auteur de Noir parfait, roman qui vient aussi d’être publié dans la collection L’infini.

France Culture, La Grande Table, 25 février 2015.

Rencontre littéraire. D’un côté, Yannick Haenel, écrivain et co-créateur de la revue "Ligne de risque". Il publie l’essai Je cherche l’Italie (Gallimard, coll. L’infini, février 2015). De l’autre, Francesca Melandri, écrivaine et documentariste italienne, qui signe le roman Plus haut que la mer (Gallimard, coll. Du monde entier, février 2015). Tous deux nous livre deux regards politiques sur l’Italie dans leurs roman, celle d’aujourd’hui et celle des années de plombs.

Francesca Melandri :

« Je pense que cette décadence de l’Italie dont parle Yannick Haenel, je la trouve vraie, mais pour parler en "grands mots" ce n’est pas seulement la décadence de l’Italie mais celle de l’occident. »

_ « En lisant le livre de Yannick Haenel, cela m’a fait penser a une phrase échangée entre deux personnages de mon roman, quand Emilia dit à son mari "Paolo, il ne faut pas trouver un sens à toutes les choses". »

Yannick Haenel :

« C’est l’histoire d’une expérience qu’on mène quand on cherche quelque chose, c’est-à-dire l’extase et de l’autre côté la destruction des choses, je dirai que c’est l’Italie présentée comme un pays de contrastes fulgurants. Par exemple à Florence qui est une ville magnifique, riche, je n’ai cessé de voir le capitalisme à l’oeuvre, dans ce qu’il a de pire, c’est-à-dire la manière dont il divise et détruit. »

_ « Les seuls véritable rencontres que j’ai faites sont des migrants qui venaient de Lampedusa, et qui durant l’hiver errent dans les rues froides de Florence. Le personnage principal dans Je cherche l’Italie c’est un jeune sénégalais que j’ai rencontré là-bas. Il portait avec lui une sorte de désespoir très pudique, avec lui, je me suis mis à parler de littérature. »

France Culture, Un autre jour est possible, 9 mars 2015.

L’Italie, le capitalisme, la souillure, les migrants, les sans-papiers.

La politique, Houellebecq l’envoûté...

Les dieux. Sortir de la gangue occidentale.

Chrétien de Troyes, Kafka, Dante.

Des « extraits » de Je cherche l’Italie ont été publiés par Yannick Haenel sur le blog « Les Chroniques purple » pendant l’année 2014. La publication a commencé le samedi 26 janvier et s’est prolongée le 26 de chaque mois jusqu’en novembre 2014. Le livre, paru le 5 février 2015 dans la collection L’infini, comporte de très nombreuses modifications, des développements, des retraits, des « greffes ». Les passages que vous lirez plus loin sont donc à lire comme le journal, les notes de travail, les étapes, les « stations » d’un work in progress. Leur rappel permet de mieux comprendre (en partie seulement, bien sûr) comment un livre s’écrit, ce que son auteur, ici singulièrement Yannick Haenel, choisit, à un moment donné, sur un blog, d’offrir à la lecture, avant de décider de la version finale qui aboutit au livre imprimé et édité que vous lirez [2].

Mais, auparavant, essayons de faire le point.

« Le point de feu circulaire »

« Pourquoi venais-je en Italie ? Une formule tournait dans ma tête, cette vieille formule usée : "FAIRE LE POINT".

Oui, j’allais faire le point, comme on fait le vide — comme on ajuste une focale. L’arrivée de l’infini dans une existence ne se prévoit pas [...] », écrit Haenel dans les premières pages de son récit.

Tentons de marquer un premier point. C’est le 26 de chaque mois que Haenel met ses textes en ligne [3]. Pourquoi ? Hypothèse : 2 + 6 = 8. On peut y lire le signe de l’infini debout. Haenel nous donne une autre piste dans Je cherche l’Italie. Il est à Florence, « au coeur secret des choses », « au coeur du temps ». Il écrit :

Je suis entré aujourd’hui dans la Baptistère. J’aime sa forme trapue de colombier mystique, sa rondeur, son indulgence octogonale. S’il existe un lieu où je peux dire « ICI », un point qui échappe à ma désorientation, c’est bien ici à l’intérieur du Baptistère — « mio bel San Giovanni », comme l’écrit Dante.

L’octogone renferme un cercle, et celui-ci se destine à vaincre la mort ; le sens du baptistère de Florence — formé sur le chiffre 8 — réside dans l’accomplissement du huitième jour, c’est-à-dire dans la résurrection.

Une rosace du dallage attire mon attention. Ses motifs géométriques, en marbre noir et blanc, comprennent douze pétales centrés sur un soleil, chaque pétale correspondant à un signe du zodiaque ; autour du soleil tourne une inscription. Je m’avance pour la déchiffrer, mais je ne sais par où commencer la lecture : l’inscription est circulaire. Je note les lettres sur mon cahier :EN GIRO TORTE SOL CICLOS

ET ROTOR IGNEJe comprend que l’inscription est composée pour qu’on puisse la lire dans les deux sens. C’est un palindrome. Traduit, cela donne approximativement : « Je suis le soleil, roue mue par le feu, dont la torsion fait virer les sphères ».

Voilà : au centre du centre de Florence, il y a un cercle qui formule une lumière infinie. Un baptistère n’indique-t-il pas le coeur du temps ? Dante a forcément lu l’inscription. Le dernier vers du Paradis semble venir de ce point de feu circulaire : « L’amor che nove il sole e l’altre stelle » (L’amour qui meut le soleil et les autres étoiles).

En sortant du Baptistère, je me dis : n’es-tu pas tenté par le bonheur du cercle ?

Cercle est le titre du roman que Haenel a publié en 2007.

La rosace du Baptistère de Florence comporte douze pétales, le soleil douze flammes rouges. Mesure d’un Temps sans mesure ? Un historien raconte :

Cette plaque est le dernier vestige d’une horloge solaire qui fonctionna dans le baptistère avant l’an 1000. Érigé autour du IVe ou du Ve siècle, l’édifice fut christianisé autour du VIIe siècle pour faire office de cathédrale, jusqu’à ce qu’il devienne officiellement baptistère en 1128. Un trou pratiqué dans la coupole sur une plaque de bronze, aujourd’hui disparue, mais qui, d’après la Chronique de Filippo Villani (1325-1407), était située sur le bord inférieur du lanternon, laissait pénétrer un rayon de soleil qui illuminait les signes du zodiaque placés sur le bord des parois du baptistère, selon le mois de l’année. Au XIIIe siècle, le pavement de marbre fut remplacé par un pavement identique au premier, mais sans se soucier de sa position originelle, l’horloge solaire ne fonctionnant plus, comme l’explique Villani. La véritable raison était l’obsolescence de la méridienne due au phénomène de la précession des équinoxes. On boucha le trou de la coupole et l’horloge solaire n’eut plus qu’une fonction purement décorative.

Le grand marbre solsticial n’est ainsi plus désormais qu’une « machine éteinte », mais il mérite qu’on lui prête une attention particulière puisqu’il s’agit de la pierre la plus ancienne de la dévotion florentine pluriséculaire envers les étoiles. (je souligne) [4].

Dans une émission radiophonique de 1978 consacrée à Dante à Florence, Philippe Sollers avait déjà remarqué :

S’il y a un lieu dans Florence qui représente le point géométrique de la trace du passage de Dante, c’est bien le Baptistère Saint Jean. Il en parle dans le 19ème chant de l’Enfer, quand il voit le rocher qui est percé de mille trous, et ces trous ne lui paraissent pas plus grands ni plus petits que ceux, dit-il, qu’on voit dans « son beau Saint Jean ». A l’intérieur du Baptistère, sur la pavement se trouve une inscription en cercle qui dit ceci : « Je suis le soleil, je suis la roue mue par le feu dont la torsion fait virer les sphères ». Ce vers peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche et il est tracé en cercle et il est indubitable qu’il a inspiré, dans sa double lecture circulaire, Dante dans le dernier vers de la Comédie : « L’amour qui meut le soleil et les autres étoiles »

En 2000, Sollers insiste sur ce vers de Dante dans La Divine Comédie, son livre d’entretiens avec Benoît Chantre. Dante a été baptisé à Florence ; il est en exil ; il rêve qu’il pourrait revenir dans ce lieu en tant que poète, « "transhumané" d’infans à poète "ritornero poeta". » Ce voeu sera réalisé en 1965 par l’inscription du nom de Dante dans le baptistère par le pape Paul VI. Il aura fallu sept-cent ans.

Quand Dante vous dit, au présent, qu’il est passé dans « l’amour qui meut le soleil et les autres étoiles », ce n’est ni religieux — au sens où on entend habituellement ce mot —, ni mystique, à savoir quelque chose qui met toujours en jeu une sorte de passivité. C’est au contraire une affirmation de connaissance. Ce n’est pas le pilier de Notre-Dame (rires), c’est le baptistère de Florence. (Plon, 2000, p. 389)

Avec, plus loin, cette interpellation de Benoît Chantre :

Pourquoi ne parlez-vous pas de l’Église catholique, où qu’elle se trouve ? Pour Dante, elle se trouve dans son baptistère. Il veut prendre sa couronne là.

Et ces mots, tranchants :

Le baptistère. Rien d’autre. C’est un pari sur la pérennité de l’Église catholique. Rien d’autre. Encore une fois : où qu’elle soit. (p. 392)

A bon entendeur, salut !

En mai 2010, quand j’ai moi-même été appelé à retrouver l’Italie (il me fallait reprendre par Dante et Florence), j’ai habité à cinq minutes du Baptistère. J’ai moi aussi été intrigué par ce cercle et ce palindrome que rappelle — mais comme la lumière du jour celle de la nuit — le fameux palindrome de Debord In girum imus nocte ecce et consumimur igni (« Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu »). Mais « ICI », en ce lieu, nous ne tournons pas en rond dans la nuit. Rapprochons-nous du palindrome. Ajustons la focale.

Ce palindrome est constitué de mots latins : sol, solis : soleil ; rotor, 1ère personne du singulier, du latin rotare (le précieux Gaffiot donne la définition suivante : « mouvoir circulairement, faire tourner », et cite Virgile, Énéide, 9, 441 — [pass. sens refl.] se mouvoir en rond, tourner, tournoyer) ; igne, ablatif de ignis, le feu — et d’autres issus du grec (cuclos, cyclos). Comment le « découper » ? Si les mots du « bas » (il n’y a, à proprement parler, ni « haut » ni « bas » dans un cercle, « bas » cela veut dire : sur la photo, prise selon l’axe nord-sud) sont espacés et peuvent se lire « ET ROTOR IGNE » (où « rotor » est aussi un palindrome), aucun espace ne semble séparer les mots du « haut ». Par exemple : la première fois, un « bloc » semble pouvoir être isolé « ENGIROTORTE » où, même sans être coureur cycliste, l’oeil prélève GIRO, le tour, et TORTE (du latin torquere, tordre, tourner [par un mouvement de torsion] ; imprimer un mouvement de rotation), mais aussi ROTOR qui lie et mêle les deux. Nous voilà donc, après une lecture attentive, devant un bloc où, par trois mots différents, par trois fois, est exprimée une seule et même idée ! Quel tour de force !

On peut lire, comme le fait la tradition reprise par Haenel, « EN GIRO TORTE SOL CICLOS », et traduire « EN GIRO TORTE SOL CICLOS ET ROTOR IGNE » par « Je suis le soleil, roue mue par le feu, dont la torsion fait virer les sphères » ; mais, on l’a suggéré, on peut aussi lire ENGI ROTOR TE SOL CICLOS (où il apparaît que figurent deux palindromes intégrés dans le palindrome général : « rotor » et « sol ciclos »)

Ce qui pourrait alors se traduire à peu près : « Vois, je suis mû par toi, Soleil, Cercle, et je suis mû par le feu ».

Je me tiens maintenant debout au milieu du cercle. Pour lire le palindrome, je tourne en rond. En français, selon que je retiens l’un et/ou l’autre découpage, « je » est le Soleil et « je » désigne celui qui accepte d’être mis en mouvement par son cercle de feu. Double « je » en fusion. Moi qui contemple le palindrome, n’est-ce pas ce à quoi je suis invité, mieux : incité (du latin incitatus : a) lancé d’un mouvement rapide : incitatissima conversio CIC. Rep 6, 19, la révolution si rapide [des sphères, des astres] ; b) [fig.] : qui a un vif élan, impétueux [en parlant d’un écrivain ou du style]. — Dict. Gaffiot) ?

Je note que le « milieu » de la phrase si on la « déroule » est formé des trois lettres CIC qui, elles-mêmes se lisent de gauche à droite et de droite à gauche indifféremment (le I formant l’axe de rotation). Ces trois lettres sont situées sur la droite du palindrome circulaire qui se trouve entre la porte Nord et la porte Est du Baptistère. La porte Est est la porte que Michel-Ange nomma la porte du Paradis. C’est « la porte du Paradis » qui ouvre Je cherche l’Italie.

Une scène de la porte du Paradis attire plus particulièrement l’attention de Yannick Haenel qui y revient à plusieurs moments de son récit : celle d’un panneau situé en haut, à droite [5]. Il y a des pins comme on en voit dans les tableaux de Giorgione ou du Titien. En bas à gauche, Abraham est agenouillé devant les trois visiteurs évoqués dans Le Pentateuque — Genèse 18, 1-15. Ce sont des anges. Sarah, la femme d’Abraham, attend au seuil de la tente. En haut à droite, sur la montagne, on voit Abraham sur le point de sacrifier Isaac. Un ange retient son bras et son couteau. Je cherche l’Italie est aussi une méditation sur le sacré et le sacrifice dans une Italie qui n’est que l’antonomase d’un monde en proie à la dévastation. La re-lecture de la Bible, mais aussi, paradoxalement, de toute l’oeuvre de Georges Bataille est ici pour Haenel décisive (cf. le chapitre 5. La rayure). J’y reviendrai.

Voici maintenant le « journal » de l’année 2014 de Yannick Haenel (sur lequel j’ai greffé quelques illustrations et documents audiovisuels, notamment le court-métrage de Michelangelo Antonioni, Le Regard de Michel-Ange, que vous n’avez aucune chance de voir en salle).

A.G., 16 février 2015.

26 janvier 2014

ACAB

Je suis sensible aux inscriptions sur les murs. Des signes s’échangent ainsi dans les villes ; des appels circulent entre des inconnus. Sur un mur près de chez moi, à Florence, il y a l’inscription “ACAB”. Je viens souvent m’y poster, juste quelques minutes, le temps de fumer une cigarette. Je reste là, adossé contre le mur ; je tiens compagnie au nom d’Acab. Il y a une voie ferrée, un petit marché en plein air, un square dégarni, un rond-point, quelques immeubles sans charme. On est à Florence, mais c’est un quartier humble. Les Fra Angelico, les Masaccio, les Pontormo sont loins, et même si chaque fresque du Quattrocento vibre ici dans l’air, et que cette ville est avant tout une émanation de l’art qui la fonde, les murs de mon quartier ne viennent pas des temps splendides : ils affirment une autre idée. Qu’une ville soit vivable ou invivable, que chaque journée, chaque nuit raconte une oscillation entre ces deux jugements, c’est ce dont parlent les murs. “Firenze citta di vecchi” : c’est écrit en lettres rouges, sous le tunnel qui mène à “ACAB”. La rage des murs est toujours incontestable.

Le nom d’Acab appelle pour moi des aventures à la fois bibliques et maritimes : Achab est un roi d’Israël, un roi terrible ; c’est aussi le nom du capitaine qui, dans le roman Moby Dick de Melville, chasse à travers les océans la baleine blanche. Son nom désigne une violence, il est le signe de la vengeance ; quelque chose de démoniaque pivote entre ses deux syllabes. Qu’est-ce qu’un tel nom vient faire ici ?

Me poster chaque jour à côté de lui, me tenir sous son nom, est devenu un rite. Le temps de fumer une cigarette ouvre une parenthèse ; c’est un moment dégagé de tous les moments, un moment heureux, soustrait à l’utilité. Peut-être un jour arriverai-je à élargir cette parenthèse, à ne plus vivre qu’à travers ce grand vide où ma solitude, en un éclair, s’égale au monde.

Etre là tous les jours à côté d’Acab est devenu un acte important : une manifestation discrète de liberté. En me rapprochant de ce nom, en reconnaissant l’éclat d’une telle trace sur un mur, c’est comme si j’exprimais ma solidarité avec lui — comme si, moi aussi, j’avais pu écrire ce mot sur le mur. Comme si j’étais d’accord.

D’accord avec quoi ? Ce qu’il y a de plus solitaire en nous excède la raison. Ce point que notre fantaisie rejoint allume une cohérence qui, sans elle, n’existerait pas.

Il y a quelques jours, en rentrant chez moi, j’ai rouvert Moby Dick. Je suis tombé sur ces phrases, où le capitaine Achab s’exprime : “Comment le prisonnier pourrait-il s’évader, atteindre l’air libre sans percer le mur ? Pour moi, la baleine blanche est le mur, tout près de moi.” (En anglais, on voit bien la proximité entre une baleine — whale — et un mur — wall.)

J’ai donc pensé que ce nom écrit sur un pauvre mur de mon quartier était un appel à percer tous les murs — à renverser ce qui nous limite. À travers le capitaine Achab, c’est de politique dont il s’agit ; et ma solitude, spontanément, s’y est reconnue.

Et puis hier, tandis que j’écrivais ce texte, j’ai tapé sur internet le nom ACAB. J’ai réalisé à quel point ce mot était, en effet, politique ; il signifie, et moi seul sans doute l’ignorais : All Cops Are Bastards [6], un slogan inventé en Grande-Bretagne durant les grèves de mineurs des années quatre-vingt, et qui aujourd’hui s’écrit comme un défi sur tous les murs du monde.

(Repris modifié dans le chapitre 2 Le déluge)

26 février 2014

Photo A.G., 3 mai 2010. Zoom : cliquer sur l’image.

PAUL LES OISEAUX

Je suis retourné au Cloître Vert. C’est l’un des endroits les plus secrets de Florence. On peut y aller vingt fois et trouver porte close. Les horaires d’ouverture sont aléatoires, comme toutes les choses en Italie. Ce cloître est situé derrière l’église Santa Maria Novella ; on y accède par une porte discrète, presque dérobée : il faut entrer dans la cour d’une administration pour apercevoir, derrière une grille, un jardin, des arcades, un puits entouré de cyprès.

C’est là que Paolo Uccello a peint des épisodes de la vie de Noé ; parmi eux : la fresque du Déluge, dont l’étrangeté m’obsède. Son chaos de pigments rouges et verts vous éclate au visage ; le vertige qu’ouvre sa perspective fuyante vous empoigne, comme si vous glissiez vous aussi vers le trou qu’elle met en scène.

Si ce mur de peintures vous éblouit tellement, c’est aussi parce qu’il s’offre à l’air libre : à une époque où la moindre oeuvre d’art est protégée, contrôlée, rentabilisée, il peut sembler étrange de trouver une fresque ainsi exposée à la lumière dure de Florence, aux aléas de l’humidité, à la pluie, au vent.

Entre les deux arches, dont les lignes imperturbables fuient vers un abîme où tombent des arbres, l’espace se contracte : les corps des humains qui luttent contre l’engloutissement sont écrasés par la hauteur des murailles, comme s’ils glissaient sur un plan qui les engouffre.

Un homme s’extirpe d’une barrique, un autre recrache l’eau qui le submerge, d’autres encore s’aggripent aux parois ; il y a des animaux abandonnés sur le rivage, un cheval affolé par les flots, une jeune femme en robe de cour, coiffée d’un mazzocchio, qui monte un buffle ; il y a de multiples noyés.

Toutes ces petites scènes semblent juxtaposées dans un tohu-bohu de lueurs métalliques, où les carnations jaune-gris, quasi-verdâtres confèrent à ces corps dissonnants l’unité macabre de la peste.

Paolo Uccello ne représente pas l’épisode de l’arche de Noé comme un sauvetage de l’humanité ; au contraire des peintres traditionnels, il choisit d’en fixer le moment catastrophique. Ce qu’on voit sur le mur du Chiostro Verde, c’est le dernier jour — et non celui d’après. Le monde chavire dans une perspective fermée, attiré par sa propre béance ; le monde est un trou qui aspire les gestes, le temps, la prétention de chacun à se croire en vie ; le monde est un naufrage où chacun lutte sans jamais rencontrer personne.

Uccello, dit-on, était un homme étrange, un peu fou : un illuminé. Il vivait pauvrement, contrairement à ses amis Donatello et Brunelleschi, qui comprenaient mal qu’on passe ses nuits à calculer les courbes d’une figure géométrique, plutôt qu’à répondre aux commandes qui assurent la gloire et de quoi manger.

Une indifférence presque glacée passe sur la fresque du Déluge : le naufrage est une vérité froide. Un personnage, au premier plan, lève son regard vers le ciel ; il porte une robe à plis bien ordonnée, il tourne le dos à la scène, absorbé dans une incompréhensible contemplation. On a pris l’habitude de voir en lui Noé, mais cet homme qui au coeur du désastre regarde ailleurs, qui se détourne mélancoliquement de l’agitation, n’est-ce pas plutôt la figure même du peintre farouche qui a orchestré tout ce chaos — lui : Paolo Uccello ?

(Repris modifié dans le chapitre 2 Le déluge)

26 mars 2014

NOTE SUR LA PARALYSIE POLITIQUE

Il existe, au cœur de l’hystérie, un point d’indifférence. En se déchaînant, les passions y convergent ; et ce point où elles se rencontrent ne les calme pas : au contraire, il maintient leurs intensités en les neutralisant.

Ainsi de la situation politique actuelle en Italie. Les élections de février n’ont réussi à élire personne, si bien que le pays, comme le répètent les commentateurs internationaux, n’est plus gouverné. Mais l’esprit du vide qui triomphe à travers cette nouvelle impasse relève moins de ce désordre caricatural qu’on prête trop facilement aux Italiens qu’à un ordre beaucoup plus terrible où la politique donne à voir la nature perverse de son fonctionnement.

Les activités politiques en Italie ne sont pas enflammées : elles appartiennent au régime, aujourd’hui planétaire, du démoniaque. Le sperme du diable est froid ; Dante l’avait compris en plaçant tout au fond de l’entonnoir glacé de l’enfer cette machine à faire du gel qu’est Lucifer.

L’esprit, en Italie, est gelé. Le point mort est son lieu ; l’indifférence est sa vérité. Ainsi, le statu quo qui invalide actuellement toute décision parlementaire prend-t-il la forme d’un survoltage vide.

Y a-t-il désormais autre chose au cœur du politique ? Les activités qui s’y rapportent ont depuis longtemps cessé d’avoir lieu sur le plan des actes et des projets ; elles se concentrent sur ce plan unique qui les désintègre, celui de l’autoréglage financier des problèmes (ce que Debord appelait les « complicités fonctionnelles »).

On pourrait se réjouir d’un tel fiasco, et déceler dans l’impossibilité de former un gouvernement le signe d’une nouvelle époque du politique : dans les coordonnées classiques, la faillite des démocraties parlementaires (qui accompagne l’effondrement de leurs économies) débouche nécessairement sur l’espérance révolutionnaire qui, en détruisant celles-ci, rédime le politique ; mais nous ne sommes plus à l’époque des Temps modernes : dans les torsions du capitalisme, l’Histoire s’est avalée elle-même, substituant à la figure de l’horizon celle du surplace.

À l’ère qui est la nôtre, disons celle du nihilisme démocratique, une « crise » ne produit aucun présage. Le présage n’existe plus parce que seule la « crise » existe : elle est là pour toujours, sans commencement ni fin, sans contours. On ne peut « sortir de la crise » puisque le système qui la suscite est lui-même la crise. La crise est l’élément même de cette époque d’auto-achèvement du politique ; elle est la substance neutre, illimitée, qui produit l’indifférence.

L’Italie qui semble toujours en retard, l’Italie qui est un pays vieux et lent, se révèle sur le plan des dispositifs de destruction en avance. Elle rend lisible ce qui frappe en secret les démocraties occidentales : cette paralysie qui est devenue le mode de fonctionnement planétaire du politique, cette mort du politique qui n’en finira plus de vivre comme mort. Ainsi, comme il arrive lorsque la ruse domine, sa vieillerie même fait de l’Italie un précurseur.

(Repris en partie dans le chapitre 7 Le pays où la politique est morte, p. 78 et suivantes)

26 avril 2014

LA LUMIÈRE RÉELLE

Fra Angelico a peint sur le mur du couvent San Marco, à Florence, une Annonciation qui m’accompagne. Cet accompagnement est un bonheur, il s’ajuste à ma mémoire. Il lui accorde ses proportions calmes, ses couleurs de flamme douce, sa courbure de recueillement. Je me vois, je me sens, je me pense mieux grâce à cette fresque. Parfois, dans mes meilleurs moments, il me semble que je coïncide avec elle, ou du moins que j’habite un point de sa sérénité. Même quand je suis loin, même si quelques semaines se passent sans que j’aille la voir, sa présence me touche. C’est sans doute l’œuvre d’art que je connais le mieux. Cette connaissance est avant tout physique : quelque chose de mon corps n’en finit pas de rencontrer sa forme, de lier amitié avec sa lumière. Et quand je vais la voir, ce qui a lieu relève de la reconnaissance.

Il y a quelques années, un après-midi sombre et pluvieux, tandis que je contemplais cette fresque, il y a eu une panne d’électricité : la lumière du couvent s’est éteinte. L’Annonciation m’est apparue sous un jour nouveau : le mur a d’abord plongé dans le gris, puis en se repliant sur elles-mêmes, ses couleurs se sont épanouies doucement. Une lumière a monté depuis le fond, révélant peu à peu la matière qui la porte : une lumière naturelle, diffuse, fragile, qui émanait de la peinture, comme si la fresque l’avait absorbée au fil du temps, et qu’elle la libérait. Étrangement, on la voyait mieux. On assistait à une émotion, celle qui appartient à la peinture elle-même. On entendait cette émotion. L’électricité est revenue, la lumière artificielle a effacé l’éclat de l’Annonciation.

Un ami historien de l’art, Neville Rowley, a publié un livre sur Fra Angelico. Il y rappelle que l’événement de l’Annonciation a lieu à l’aube, et remarque que contrairement à d’autres annonciations, celle du corridor de San Marco ne représente pas le rayon divin qui touche la Vierge. Son hypothèse, c’est que le rayon n’avait pas besoin d’être peint : la disposition de la fresque dans le couvent rend en effet possible l’arrivée sur elle de la lumière, le soleil provenant de la gauche par une fenêtre qui existait déjà à l’époque de Fra Angelico.

Avec la plasticienne Caroline Duchatelet, qui filme des aubes, nous avons eu l’idée d’assister tous les trois, un matin, à l’arrivée de la lumière sur la fresque, et d’y aller le 25 mars, jour de l’Annonciation.

Neville a obtenu les autorisations auprès du musée, et à l’aube du 25 mars, bien avant que n’arrivent les visiteurs, nous nous sommes postés, avec des caméras, face à l’Annonciation. Il faisait noir dans l’escalier, la fresque semblait lointaine, pâle, voilée.

Vers 6h30, la partie gauche de la fresque, c’est-à-dire le jardin, sort lentement des ténèbres. Je me dis que le visible n’est pas ce qu’on voit, mais une dimension de ce que la lumière recueille. À 7 heures, la lumière baigne l’ange, elle imprègne ses ailes, puis son corps incliné vers la Vierge. Puis très vite, 7h10, ça monte, ça se diffuse en verticales : la lumière est souple, tendre, blonde, sa douceur s’étale à mesure que le rayon grandit vers la robe de la Vierge. D’un coup, ça s’enflamme : l’ange est traversé par un rayon de lumière d’une telle intensité jaune vif qu’elle en efface la présence. L’ange est remplacé par le rayon qui frappe la Vierge. On voit bien que la fresque est composée en fonction de cette arrivée de lumière : elle l’attend. Cet éclair qui donne à l’Annonciation sa lumière est ainsi la figuration vivante de la présence divine. Vers 7h20, l’intensité du rayon baisse, on perçoit de nouveau l’ange, la lumière, plus douce, monte vers le visage de la Vierge. À 7h35, le rayon a atteint l’extrémité droite de la scène, la lumière a rejoint la Vierge, son visage, ses mains, son auréole, son tabouret. L’espace est maintenant entièrement éclairé. L’Annonciation a eu lieu.

(Repris en partie dans le chapitre 20 La lumière réelle, p. 187 et suivantes)

Je vous écris de Florence

Mais peut-être faut-il faire un petit retour en arrière ?

24 décembre 2011. Colette Fellous :

« Je vous écris de Florence, de la via Tornabuoni, assise dans un petit café-épicerie qui sert de délicieux pains fourrés à la truffe. J’ai passé de longues heures au musée San Marco qui est un des lieux les plus secrets de la ville, avec Yannick Haenel, Magnolia Scudieri et Lorenzo Bastida. C’est d’ailleurs pour revoir les fresques de ce musée, crées par le peintre Fra Angelico et surtout pour revoir son Annonciation qui est une des plus belles Annonciations de l’histoire de la peinture, que j’ai fait ce voyage que j’aimerais vous raconter dans cette lettre. »

A Florence :

Yannick Haënel, écrivain ; Lorenzo Bastida, poète ; Magnolia Scudieri, directrice du Musée San Marco

A Paris :

Nicolas Sainte Fare Garnot, conservateur du Musée Jacquemart-André

Pour l’exposition "Fra Angelico et les Maîtres de la lumière".

Lire aussi : Yannick Haenel, Annonciation

26 mai 2014

J’ENTENDS PARTOUT DES LAMENTATIONS

Qu’est-ce qui est vraiment insupportable, aujourd’hui ? Qu’est-ce qui semble intolérable au point de provoquer chez vous un acte qui supprime l’intolérable ?

Giorgio Agamben notait il y a maintenant presque vingt ans : « Jamais époque ne fut plus disposée à tout supporter et, en même temps, à trouver tout intolérable. »

Il semble que nous ayons persévéré dans l’impuissance ; et qu’aujourd’hui, la frustration satisfaite soit devenue la norme — l’attitude normale, comme aime à le répéter actuellement un chef d’État de « gauche ».

Est-ce que l’époque s’est calmée ? Au contraire : TOUT est devenu insupportable, et chacun se force à TOUT supporter. Cette docilité politique qui définit aujourd’hui chacun d’entre nous est le fruit d’une violence que nos corps subissent et intériorisent en permanence. Cette violence s’est accumulée au point qu’elle rend impossible le geste qui saurait l’interrompre : elle ne cesse de nous endormir dans notre rage.

En Italie, et sans doute partout ailleurs, on entend des lamentations. Chacun se plaint, et cette plainte est tragique, car le pays est ruiné, comme sont ruinés chacun de ceux qui essaient d’y survivre. (Le quotidien La Repubblica n’a-t-il pas annoncé que les salaires en Italie sont les plus bas d’Europe ?) Et pourtant, cette banqueroute ne suscite pas de révolte ; elle ne suscite que cette passivité gueularde qui est l’autre nom du désespoir.

La rage existe toujours, et la protestation s’exprime toujours en rageant, mais cette rage s’est mise à ronfler. Elle a intégré son impuissance, et peut-être même jouit-elle bassement de cette très secrète satisfaction qui se loge au coeur de la défaite. Entendez-vous, dans les villes et les campagnes, dans la banlieue généralisée qu’est devenu le monde occidental, le ronflement de la rage ?

Giorgio Agamben, dans ce texte de 1995, écrivait : « Nous vivons après la faillite des peuples. » Vingt ans plus tard, on peut non seulement ajouter : « Nous vivons après la faillite de la politique », mais : « Nous vivons après la faillite de la faillite. » Car il n’existera rien après la banqueroute, elle ne donnera sur rien d’autre qu’elle-même, étant précisément le symptôme d’un monde qui a cédé sur tout.

Cette banqueroute, que les médias appellent la « crise », n’est pas seulement le résultat d’une aberration de l’économie mondiale, mais une pathologie organisée qui affecte les corps, en vue de les maintenir dans la misère, c’est-à-dire de les détruire. Les krachs sont apparemment boursiers ; en réalité, ils s’attaquent à notre cerveau, ils feront bientôt imploser nos têtes, comme dans les tableaux prophétiques de Francis Bacon : les krachs sont désormais existentiels et psychiques.

Nos vies obéissent à une structure d’effondrement commandée par des oligarchies elles-mêmes dépassées par leur propre démence. Ainsi lit-on d’étranges faits-divers dans la presse italienne, qui tous répondent à cet effondrement du monde, et semblent commandés par le phénomène, quasi-sismique, de la réplique : il n’est plus possible de révolutionner le monde, alors on le répète, comme des fous — on remet en jeu sa dévastation par un geste dévastateur.

Un homme, à Florence, est entré dans l’église San Lorenzo pour se crever les yeux. Un autre, très âgé, a fait irruption dans une agence bancaire, muni d’un pistolet de brocante, le visage recouvert d’une cagoule, avant d’éclater en sanglots. De petits centres des d’impôts sont l’objet incessant d’attentats dérisoires (incendies, pétards, jets de pierre) comme si, en attaquant l’administration, on pouvait supprimer la pauvreté.

Quelqu’un a dit que la révolution est le contraire de la tristesse. Est-elle encore possible ? Les actes étranges dont se prévalaient les révolutionnaires dans les anciennes coordonnées de la politique (celles d’il y a à peine trente ans) ne sont plus dirigés contre la société, mais contre ceux qui en ressentent le plus violemment la faillite. La rage, quand elle n’en peut plus de ronfler, se retourne contre elle-même. Autrement dit, le passage à l’acte n’est plus révolutionnaire, mais suicidaire.

Dans L’Enfer de Dante, au chant XIII, il y a des arbres qui pleurent du sang. Ce sont les voix des suicidés qui se plaignent. Dante écrit : « Io sentia d’ogne parte trarre guai » (J’entendais partout des lamentations).

En bas de chez moi, le long du Mugnone, ce petit fleuve qui traverse Florence, les arbres souvent sont rouges. Mais je ne veux pas croire au suicide. Est-il possible de le traverser — de traverser l’intolérable pour enfin retrouver, par-delà la mort du politique, la possibilité d’une espérance ?

Je cite à nouveau ce texte implacable de Giorgio Agamben : « Quiconque a éprouvé cette honte silencieuse d’être un homme a coupé en lui tout lien avec le pouvoir politique dans lequel il vit. Elle nourrit sa pensée et inaugure une révolution et un exode dont il parvient à peine à entrevoir la fin. »

J’ai coupé en moi tout lien avec le pouvoir politique. Je suis silencieux. Mon silence tend vers une révolution ; il s’ouvre à un exode. Et si cet exode est sans fin, c’est aussi que la révolution est déjà là. Elle existe, loin du politique, silencieuse. J’entends partout ce silence nouveau.

(Repris en partie dans le chapitre 7 Le pays où la politique est morte, p. 78 et suivantes)

26 juin 2014

LE SILENCE EST UNE FORME DE PENSÉE

Dans l’église San Pietro in Vincoli, à Rome, où la statue du Moïse de Michel-Ange continue de lancer sur le monde ce regard de colère qui impressionnait tant Freud, lequel essayait à chacune de ses visites de « tenir bon face au regard courroucé et méprisant du héros » (et se repliait finalement dans la pénombre pour échapper à son jugement), il existe un écriteau, traduit en plusieurs langues. En voici la version française : « Il est interdit de stationner devant la statue de Moïse pour donner des explications au groupe. »

Freud aurait sans doute apprécié l’ironie involontaire de cet écriteau. Au fond, il vaut mieux ne pas se trouver en face du Moïse, il ne faut surtout pas rester devant lui, et encore moins ouvrir la bouche. Cet écriteau, dans sa naïveté policière dit une vérité sur la statue : croiser le regard du Moïse vous coupe la parole.

J’écoutais Moïse et Aaron, le grand opéra de Schoenberg sur l’aphasie, quand j’ai repensé à l’écriteau de San Pietro in Vincoli. Pour triompher de toutes les épreuves auxquelles la pensée est exposée, Moïse affirme qu’il faut un Dieu à Israël, mais Israël n’en veut pas, d’où sa colère. Je me demandais à quoi s’adresserait aujourd’hui la colère de Moïse, sinon à la destruction même de la pensée, à ce ravage qui destine les corps à l’inexistence politique.

Si Freud redoutait tellement le regard du Moïse, c’était parce que Michel-Ange a sculpté dans le marbre l’instant où il découvre la vulgarité de son peuple : son regard semble bondir, il se jette, écrit Freud, sur la « populace » (dans la traduction de Marie Bonaparte, il s’agit de « racaille »).

Et puis j’ai pensé au Regard de Michel-Ange, un film d’une quinzaine de minutes de Michelangelo Antonioni, où celui-ci vient regarder la statue du Moïse. Antonioni monte les marches de l’église pour dévisager la statue — pour « tenir bon » face à Moïse, comme disait Freud. Une série de champs-contrechamps silencieux concentre l’échange de regards : qui regarde qui ? — et depuis quel secret ? On sait qu’Antonioni, suite à un accident cérébral, avait perdu la parole. On sait que Moïse ne parlait pas : sa bouche était « lourde », dit la Bible. C’est un héros du silence : « Ma langue est raide, je sais penser mais non parler », dit le Moïse de Schoenberg. Ce que donne à voir ce film, c’est un transfert de silence.

Alors, d’un silence à l’autre, qu’est-ce qui se passe ? De quelle nature est le passage entre le Moïse de Michel-Ange et son homonyme antonionien ? Est-ce le Moïse de Michel-Ange qui offre quelque chose à Antonioni, ou celui-ci qui fait de son mutisme une offrande ? La transparence inquiète de cet échange convoque dans sa mélancolie des figures immémoriales : sans doute Antonioni vient-il à la fois saluer la beauté et annoncer sa sortie, comme si, une fois son parcours artistique bouclé, il s’agissait encore de s’exposer au verdict de l’art, à la terrible endurance de son regard : rencontrer son propre silence dans le marbre, c’est se mesurer à l’énigme de la transfiguration.

« Tenir bon » face au Moïse de Michel-Ange consiste ainsi à avoir parcouru l’expérience même de l’art jusqu’à extinction de ses possibilités, et — comme Lacan le dit du héros —, à ne pas céder sur son désir. Le face-à-face avec les œuvres est l’histoire même du temps : c’est le lieu de la transfiguration, c’est-à-dire du monde à venir — c’est la grande politique. Quand Freud pense à Moïse, il y pense contre la Loi. Quand Schoenberg pense à Moïse, il y pense contre Hitler. Quand Antonioni pense à Moïse, il y pense contre quoi ? Sans doute contre l’Italie — contre la dévastation politique et culturelle de l’Italie.

L’aphasie d’Antonioni est historiale : c’est une manière d’endurer la destruction de l’Italie — de lui répliquer. Il n’y a plus rien à dire face au ravage organisé dans ce pays ; Antonioni en a vécu les conséquences de la manière la plus extrême : l’Italie lui a ôté la parole. Comme Moïse face à l’idolâtrie de son peuple, Antonioni, à la fin de sa vie — et d’une manière peut-être plus profonde encore que Pasolini, plus énigmatique — défie les Italiens. Son silence est une forme de pensée : c’est un avoir-dit glorieux.

On sait que le temps du regard est contrôlé par la société ; c’est par l’enregistrement que le contrôle s’exerce. La grande ironie d’Antonioni — la puissance de sa fragilité —, consiste à mettre son corps en travers de la surveillance ; car s’il existe quelque chose qui échappe à celle-ci, c’est le silence. Les sphinx sont le contraire des spectres. Les sphinx pensent, ils ne sont pas repérables.

Cette rencontre entre Antonioni et Moïse est un acte secret. En lui se concentre quelque chose de décisif, que Schoenberg avait entrevu : la parole, politiquement, ne tient plus ; ce qui doit se dire passera par le silence. Dans la rencontre entre Antonioni et Moïse, il en va ainsi de la transmission même de la pensée. La transmission de pensée s’accomplit en silence à travers le temps ; c’est la véritable histoire.

(Repris en partie dans le chapitre 9 Le silence est une forme de pensée, p. 92 et suivantes)

26 juillet 2014

QU’EST-CE QUI EST GRAVE ?

Si la politique n’existe plus, qu’est-ce qui en prend la place ? Rien — ou plutôt si : la circulation de l’argent. Ce qui rend la situation italienne si exemplaire (et en avance), c’est qu’elle met à nu sans complexe ce qu’en général le monde des politiciens ne fait que camoufler : sa servilité envers les oligarchies. Ce qui a pris la place de la politique, ce qui la vampirise, ce sont les intérêts financiers.

Il est amusant de constater que parallèlement à cette emprise de la domination financière sur les vies contemporaines, et alors que pour mieux nous museler on nous impose une crise qui serait devenue permanente, la valeur même de ce que l’on a longtemps appelé « travail » a implosé, et l’idée même de « salaire » qui lui est liée est soumise à des caprices qui dépassent ce qu’on appelait naguère l’exploitation.

En témoigne une expérience faite récemment par Barbara Puggelli, qui traduit des romans français en italien. Elle raconte cette expérience ainsi :

« “Je ne vois pas ce qu’il y a de si grave”. C’est une phrase de l’éditeur pour qui, il y a désormais cinq mois, j’ai traduit un livre. Comme il ne me payait pas — et cela contrairement à ce qui avait été fixé par contrat —, je lui ai écrit pour réclamer mon salaire. Non seulement il n’a pas voulu me payer, prétextant je ne sais quelle opération de trésorerie (ce qui relève de la traditionnelle et presque acceptable filouterie), mais il m’a donc répondu : “Je ne vois pas ce qu’il y a de si grave” (ce qui, précisément, est beaucoup plus grave).

« Car qu’est-ce qui n’est pas “si grave” ? Qu’on ne soit pas payé pour un travail ? Si tel est le cas, qu’est-ce qui est grave ? Je n’ai pas répondu à l’éditeur, pas encore, abasourdie par sa remarque, par cette petite phrase qui relève de l’impunité. Je suis surprise parce qu’en l’occurrence elle ne vient pas d’un charognard de l’industrie, mais d’un homme intelligent, sensible, et qui lutte pour la culture dans ce pays. Un homme qui, forcément, sait que le rapport qu’on a avec le travail est une image de tous les rapports, et que l’exploitation fonde la décomposition. Bref, je suis surprise qu’un tel homme ne s’applique pas à lui-même ses idées, et qu’il mette ainsi en cause, sans le vouloir, ce que j’appelle avec simplicité la dignité de l’homme face au travail (en italien, on dit : Il lavoro nobilita l’uomo).

« Je ne m’en prends pas à cet homme, que d’ailleurs j’apprécie. Je cherche, de manière plus générale, à comprendre comment on en est arrivé là : effet de la crise ou de la mentalité particulière de ce pays ? J’ai vécu longtemps en France, où le Président de la République de l’époque avait inventé le slogan : “Travailler plus pour gagner plus”, dont le signifié capitaliste me révoltait. Mais de l’autre côté des Alpes, on a fait un pas de plus : “Travailler plus pour ne gagner rien.”

« La servitude volontaire que la phrase de mon éditeur implique doit-elle donc être considérée comme la norme ? Doit-elle être acceptée ? Si un travail n’est pas payé, peut-on encore l’appeler travail : c’est, dans le meilleur des cas, du volontariat, ou alors de l’esclavage (car la notion de salaire est ce qui fait sortir de l’esclavage). Mon travail n’est pas payé, je suis donc une esclave, j’ai perdu ma dignité, ou plutôt on me l’a fait perdre.

« Voilà, je traduis un livre ; on me dit : tu as un mois pour le faire (un mois !), j’accepte, je signe un contrat, je respecte le délai, et cinq mois plus tard, alors que le livre est imprimé, commercialisé, vendu, je ne suis toujours pas payé, et l’éditeur me dit que ce n’est pas grave.

« Le pire, finalement, c’est que ce soit l’employeur qui ose fixer les critères de la gravité ; que ce soit lui qui puisse, en toute tranquillité, dire : ceci est grave, ceci ne l’est pas. Et qu’il choisisse bien sûr de ne pas trouver grave ce qui précisément l’arrange : ne pas vous payer. Dans le monde où l’on prononce d’ordinaire ce genre de phrases — c’est-à-dire celui de l’échange courtois —, c’est à celui qui subit un dommage de la prononcer, et non l’inverse. Ce qui est grave, donc, c’est ce renversement : c’est que celui qui vous exploite se permette en plus de s’approprier la formule de votre éventuelle indulgence (de vous dépouiller de votre politesse) et de vous l’asséner comme une décision seigneuriale : moi, l’employeur, je dis que ne pas vous payer n’est pas grave.

« On a donc très poliment, et grâce à une perversion de la politesse, dépassé la vieille notion d’exploitation. Car avant, la force de travail était toujours payée en-dessous de sa valeur, mais elle était payée. Maintenant, elle peut ne pas être payée, et ce n’est pas grave. »

(Non repris, mais éloquent : Barbara est la compagne du narrateur du récit. On trouve une indication dans le chapitre 8 Des arbres pleurent du sang, p. 86 : « Barbara traduisait des romans, on lui accordait quelques pauvres centaines d’euros qu’elle obtenait après d’incessantes réclamations. »)

26 août 2014

L’AVENIR DE LA PORCHERIE

Avez-vous vu Porcherie (Porcile) de Pasolini ? C’est un film de 1967. Il est assez peu projeté : on le considère difficile, âpre, ingrât. Il semble au contraire diagnostiquer avec perfection ce qu’il en est du nihilisme européen : la manière dont il a avalé les corps occidentaux et mangé leur parole.

On y voit un jeune bourgeois, fils d’un industriel allemand, incarné par Jean-Pierre Léaud, qui se plaint, pérore, dit une chose et son contraire, puis sombre dans une longue catatonie, tandis que sa famille, son père, sa mère continuent à bavarder.

Le monde de Porcherie est celui où les bourreaux parlent d’eux-mêmes comme de victimes. Leur atermoiement est illimité, ils ne cessent de se justifier : ils ont tué en eux tout destin.

Le jeune bourgeois joué par Jean-Pierre Léaud dit : « En ce jour d’août 1967, je n’ai pas d’opinions. J’ai essayé d’en avoir. En conséquence, j’ai fait mon devoir. » Plus tard, il ajoute : « Ma moitié conformiste s’ennuie. Ma moitié révolutionnaire attend. L’ensemble s’arrête pour profiter. » Et la jeune femme amoureuse de ce mollusque (incarnée par Anne Wiazemski) lui répond avec raison : « Qui veut le rien comme toi veut le pouvoir. »

Le monde de Porcherie est celui des fils qui, parce qu’ils ne savent plus quoi faire avec la parole, se mettent à la souiller. Leurs pères étaient des assassins : des industriels qui se sont commis avec le nazisme et qui n’ont plus besoin du crime, de la guerre et de l’extermination pour prospérer : « Nous nous sommes améliorés », dit l’un d’eux.

L’oligarchie planétaire sait que les moyens de production sont l’autre nom de la dévoration. Les porcs grognent : c’est leur plaisir. Est-il possible de sortir du marché ? Un espace existe-il pour une parole hors de la porcherie ?

La porcherie, on l’a compris, est le monde qui succède à celui des camps. En exterminant les Juifs d’Europe, la bourgeoisie occidentale est devenue incapable d’instruire sa propre histoire en terme de tragédie. Il n’a plus été possible pour elle de s’approprier un tel mot. La tragédie comme pensée (comme invention sacrée de la parole, comme processus sacré de catharsis) s’est achevée dans les crématoires d’Auschwitz et de Buchenwald. Ce sont des industriels allemands qui parlent dans le film de Pasolini, mais ils parlent en italien. L’infamie allemande est aussi italienne ; elle est occidentale, mondiale — planétaire : c’est celle de la destruction de la tragédie — c’est le monde de la parole comme porcherie.

Artaud disait : « Là où sent la merde, ça sent l’être ». Pasolini, lui, diagnostique un monde où l’être n’est plus : un monde où l’être a été remplacé par la merde. Porcherie propose en effet une clinique du nihilisme culturel contemporain : celui où non seulement la dépression est fécale, mais où la fécalité se substitue à la parole (Une jouissance ? « Je grogne comme mon père », dit le fils d’industriel ; il appelle ça : « profiter »).

Il ne s’agit pas d’absence de foi : la porcherie, ce sont les discussions. Ils discutent, ils n’en finissent plus de discuter. Cette discussion est le contraire de la politique — ou alors la politique de l’infamie : « La dernière expérience infâme est terminée », comme dit le film. L’ULTIMO INFAME ESPERIMENTO É FATTO.

Le spectaculaire intégré s’est spécialisé dans l’énonciation ultime : il lui plaît de tout faire passer pour la dernière chose. Mais l’expérience infâme n’est jamais terminée, elle est précisément ce qui n’en finit pas. Il n’y a plus qu’elle : toutes les expériences sont en passe de devenir infâmes (c’est-à-dire, étymologiquement, privées de sacré).

La porcherie est le monde où la singularité irréductible — c’est-à-dire la possibilité de la fondation — est devenue impossible. C’est un monde où l’on mastique, où, anticipant le réglage médicamenteux-dépressionniste du début du XXIe siècle, l’on s’auto-mastique à travers l’échange dévitalisé d’un bavardage sur les crimes du passé et les affaires du présent.

Ce n’est même pas le désert qui croît : les corps qui parlent dans le film de Pasolini ne sont plus des nazis, ils sont pires. À travers eux, l’extermination de la pensée continue d’avoir lieu, et se propage comme élevage de porcs.

La porcherie, c’est donc le lieu où chacun s’aliène tout seul en souillant son langage. Le lieu où l’on transforme la parole en merde. Un tel diagnostic vous paraît excessif ? C’est pourtant ce qui a cours à travers les réglages médiatiques qui, depuis une vingtaine d’années, ont remplacé les champs du discours : on ne fait pas que chier sur la tête de ceux qui cherchent une parole ; on change consciencieusement la parole, toutes les paroles, mais surtout la parole en tant que telle, en merde.

(Repris modifié dans le chapitre 11 Porcherie, p. 107 et suivantes)

26 septembre 2014

JE LUTTE

Avant tout, je lutte. C’est pourquoi je ne peux pas me reposer. Rien ne m’est donné, je dois rester éveillé dans la nuit. Je dois sans cesse retenir mon souffle, respirer dans l’éclair, avaler la rose noire. Sinon, je n’existerais pas. Je mourrais. Les choses se passent ainsi pour moi, dans une splendeur incertaine. Je suis capable de jouir d’une joie faramineuse, les pierres scintillent, les animaux me parlent, les fleuves m’envoient leur fraîcheur enfantine, et l’amour m’est accordé. Mais c’est au prix d’une lutte. Elle ne me fait pas souffrir, elle ne vient pas de la culpabilité, ni d’aucune pliure de l’esprit. La lutte qui est en moi, qui fait lever mon bras le matin comme celui d’un guerrier qui s’arme, vient de plus loin, elle est l’autre nom de mon âme. Je ne peux pas faire autrement. Si le sang qui coule dans mes veines a soif, ce n’est pas de victoire, ni d’aucun affrontement : la lutte existe en moi, seule, et sans but, comme la solitude elle-même. Je n’ai rien décidé. Il y a un chemin et il y a ce qui m’en détourne. Ce chemin est sans direction, il est plein de silence et de faveurs, tramé de murmures : un battement de cœur volé à la folie. On reste vivant grâce à ce battement, mais il ne suffit pas pour vivre ; sans lui, on entre dans le cercueil, qui vous destine à la folie. C’est pourquoi le murmure ne doit pas s’arrêter : la lutte ne m’est favorable qu’à la condition de lui être entièrement dévoué. Et cette lutte, qui me fait veiller sur une lumière qui ne doit pas s’éteindre, comme dans ces petites églises d’Italie où une lampe rouge brille nuit et jour parce que l’adoration doit être perpétuelle, cette lutte à laquelle je me consacre, c’est l’écriture. Elle est là ou pas là, peu importe. Son existence même ne peut pas finir, elle n’a même pas besoin, le plus souvent, d’être écrite. Dans l’excès de ma lutte, je suis seul, et je me dis parfois, en souriant d’une telle prétention, que peut-être je suis seul, pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, à penser à l’écriture. Je suis celui-là : le seul. C’est la nuit pour toujours, une nuit transfigurée, pleine de métamorphoses, et le temps se consacre lui-même à sa propre espérance. Alors bien sûr, d’une manière ou d’une autre, j’ai été mené là, vers ce lieu où je me tiens — un intervalle —, qui relève à la fois du désert et de l’oasis (je n’en connais pas de plus beau). Mais les années qui précèdent n’ont pas tellement d’importance, sinon que tout y prépare : faiblesses, forces, négligences, chutes, envols. La lutte précède la naissance. Alors c’est vrai, je ne me repose pas, mais l’absence de repos me comble. C’est elle qui m’envoie loin, très loin, là où l’on déserte, et cette absence de repos est plus forte que moi, plus grinçante et féroce, plus drôle que tout ce qui s’emploie à coopérer trop facilement, à s’accommoder. Moi aussi, je dis : mes nuits sont plus belles que vos jours. Ma lutte est douce, comme le pelage d’un fauve. Elle me procure mes plus grandes émotions, car en elle l’exigence qui fait battre mon cœur trouve une fraternité. La lutte est épuisante, mais elle me rend infatigable. Les démons n’aiment pas qu’on trouve ainsi des clartés qu’on leur dérobe, ils attaquent. C’est cela la fatigue. Mais sans les démons, je ne comprendrais peut-être pas ma lutte. J’accorderais trop d’importance à la fatigue. Je chercherais le repos. Je m’y perdrais. Oui, avant tout, je lutte. Et c’est là, sans doute, qu’est possible l’amour.

26 octobre 2014

RECHERCHES D’UNE PAROLE

Zoom : cliquer sur l’image.

Je tourne en rond dans cette ville (Florence) parce qu’elle m’expose, mieux que Paris, à cette dimension de la nudité où rien ne vous détourne. Chaque jour est vide, je n’ai rien à faire. Ce rien est un masque : je passe mon temps à écrire, toute la journée, jusqu’à l’épuisement, mais il m’est difficile de concevoir l’écriture comme une « activité » : je préfère dire, par pudeur — par une exigence tortueuse —, que je ne fais rien. Endurer ce rien est une expérience qui pourrait sembler un luxe arrogant aux travailleurs. Mais il ne s’agit pas de cela : le sens de l’activité n’impose aucune limite à ce qui la conteste.

Un tel désœuvrement ouvre-t-il à quelque chose — à un événement ? (Celui-ci, alors, n’est pas représentable). Celui qui ne fait rien s’expose à la venue sur lui de signes qui lui suggèrent que le temps a un sens ; mais le contraire est également possible, et s’il n’y a pas de sens, cette absence ne relève pas non plus de l’obstacle.

En me frayant un chemin chaque jour dans une ville où j’habite en étranger, j’élabore la possibilité d’un espace libre. Une ruelle qui contient du temps, la configuration sereine d’un porche, la justesse d’un trottoir un peu bombé : des minuties me suffisent. Le détail est toujours insubordonné.

J’ajoute ce matin cette pensée : la faveur est semblable à la parole ; elle se tient d’elle-même, comme un arbre. Ainsi peut-on s’adresser dans la solitude à tout ce qui est, parler à la pierre et au vent, sourire au bruissement des figuiers, sans attendre rien des personnes.

Certains matins, je me réveille tôt, illuminé de joie. Je cours voir et revoir ce plein azur parcouru d’éclats d’or qui monte à la tête dans les chapelles de Florence : la Brancacci aux Carmine, la Sassetti à Santa Trinita, la Tornabuonni à Santa Maria Novella, où les fresques de Masaccio, Filippo Lippi, Ghirlandaio, Giotto tiennent debout comme de grands morceaux de ciel qui flambent.

Je trace ces mots : « Recherches d’une parole ». Est-ce moi qui suis à sa recherche ? Ou plutôt la parole qui cherche ? Que recherche-t-elle ?

Le sacrifice d’Isaac, que je vois chaque jour gravé sur la Porte du Paradis de Ghiberti, au Baptistère, m’obsède. Qu’est-ce qui est « scellé en Isaac » ? Le secret du sacrifice, dont la nature est de vous retirer une chose, réside dans celle qu’il vous ajoute. Et ce qui est scellé en Isaac, ça ne peut être que le savoir de la mise à mort. Le savoir de celui qui, à travers sa mort, a vu le geste criminel. Le savoir contenu dans le reflet du couteau.

Mes pensées se portent vers l’hécatombe parce qu’elles y pressentent la vérité de ce que les journalistes préfèrent appeler l’ « humanité ».

Les cadavres des migrants de Lampedusa s’entassent ; ils n’ont pas de nom. Ce sont les restes de la société planétaire — ses déchets. Le sacrifice a lieu à chaque instant, mais sans rite. Le sacrifice sans rite se nomme la tuerie ; la fumée qui s’élève ne s’adresse à personne. Le fonctionnement fonctionne. Le crime est parfait puisqu’il efface les responsabilités.

On a retrouvé, parmi les sacrifiés de Lampedusa venus de Libye et de Tunisie, le cadavre d’une mère et de son nouveau-né encore accroché à elle par le cordon ombilical. L’enfant est né à l’instant même où le bateau a coulé. Sa naissance est une mort. Faut-il pendre les bavards gouvernementaux avec ce cordon ? Leur silence aurait au moins les vertus de la décence.

Le ravage que j’ai dans la tête ne m’astreint qu’à la contradiction. J’aimerais être seul au bout du monde, avec des jours et des nuits sans obstacle, mais je sais que cette solitude me tuerait. Ces « mouvements de liberté » dont parle Georges Bataille dans les premières pages du Coupable n’ont de sens que parce que la guerre l’en prive. S’il arrive qu’on me vole ma liberté, c’est parce que je me suis laissé enfermer dans un jeu réduit : les autres jeux n’attendent que mon sursaut.

Le plan politique est vide depuis un siècle (depuis l’écrasement de la Commune de 1871 par les investisseurs) : c’est pourquoi la comédie des idéologies n’a cessé de proposer aux époques des visages de canailles béates.

(Repris en partie dans le chapitre 12, Lampedusa, p. 111 et suivantes)

26 novembre 2014

LA MAFIA INTÉGRÉE

Je regardais récemment le télé-journal, sur la Sette, la seule chaîne qui n’appartient pas à Berlusconi. Quelqu’un a prononcé le mot « mafia ». Ce mot m’a semblé subitement très vieux. En même temps, il m’a semblé qu’aujourd’hui, partout, il n’y avait plus que lui.

Guy Debord écrit dans ses Commentaires sur la société du spectacle : « On se trompe chaque fois que l’on veut expliquer quelque chose en opposant la Mafia à l’État : ils ne sont jamais en rivalité (…) La Mafia n’est pas étrangère dans ce monde ; elle y est parfaitement chez elle. Au moment du spectaculaire intégré, elle règne en fait comme le modèle de toutes les entreprises commerciales avancées. »

Et précisément, il n’existe pas aujourd’hui d’entreprise commerciale plus avancée — c’est-à-dire plus endettée, plus ruinée — que l’État, qu’il soit italien, grec ou même français. Ainsi le modèle mafieux s’est-il imposé comme modèle de tous les États, comme vérité de leur fonctionnement.

Lorsque, en 1988, Guy Debord essaie d’attirer l’attention sur le phénomène d’une mafia intégrée, personne ne semble prendre la mesure non seulement de la collusion entre les États et l’organisation criminelle (il n’y a qu’en Italie qu’on sache cela comme une évidence), mais de l’idée plus radicale encore que c’est la mafia qui structure l’État, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’État, mais une organisation criminelle à but lucratif, qui n’a pas seulement « infiltré » les gouvernement (lesquels n’ont plus aucun « pouvoir ») mais constituent, dans le nouage indémêlable de leurs intérêts financiers, le pouvoir lui-même.

La mafia n’est pas seulement un lobby, ni un groupe de pression : elle est la pression elle-même, exercée à l’encontre de ce qui résiste à sa domination ; en cela elle ne se distingue plus du tout de ce qu’on nomme le pouvoir.

En effet, la spéculation financière arrivée à son état de décomposition le plus rentable coïncide avec ce que l’on appelait encore folkloriquement, il y a une dizaine d’années, la « mafia ». Si ce mot vous gêne, mettez « oligarchie » à la place. L’oligarchie et l’État sont une même chose : l’État, comme on l’a vu dernièrement en France où un ministre s’est révélé n’être qu’un grotesque infiltré au service de puissants laboratoires pharmaceutiques, n’existe plus que comme moment d’un circuit financier. L’argent se sert de l’État puisque l’État n’est là que pour servir l’argent. À ce jeu — qu’on appelait jadis le monde des « décisions » —, plus personne n’est identifiable ; et l’on peut bien s’évertuer, en Italie ou ailleurs, à arrêter tel ou tel individu, qu’on stigmatisera alors en le désignant comme « mafieux », on ne touchera en aucun cas au système lui-même, lequel fonctionne tout seul et n’est dirigé par personne : il n’y a plus sur terre que des hommes de pailles.

L’économie-politique ayant été vidée de toute autre perspective, il ne reste qu’une visée : celle de l’enrichissement. Les possibilités lucratives du politique tiennent au caractère servile de celui-ci : un homme politique est très simplement quelqu’un d’achetable.

Tout ce qui est profitable doit avoir lieu — c’est la seule règle ; et si la loi s’y oppose, on pliera la loi au profit. Dans le monde du capitalisme intégré, il n’y a pas d’autre vérité.

(Repris modifié dans le chapitre 7 Le pays où la politique est morte, p. 78 et suivantes)

Solaire, la critique de Stéphane Guégan

Dans un article publié sur son blog, Stéphane Guégan nous donne sa lecture de L’École du mystère, de Je cherche l’Italie et de Noir parfait. Tir groupé. Voici ce qu’il dit du livre de Haenel :

« [...] La malédiction heideggérienne a ses limites, n’est-ce pas ? L’École du mystère, bien sûr, se situe au-delà, n’enseigne que cet au-delà. Sollers n’est jamais aussi bon qu’au contact du feu et du rire, aux confins de Proust et de Bataille, ces membres dûment convoqués de la secte des heureux.

Yannick Haenel et Valentin Retz en sont aussi, et nous le prouvent une fois de plus. Pas de foi sans preuves, dit le dicton. Voilà déjà quelques années, davantage pour l’auteur de Cercle, qu’ils publient romans et récits sous les couleurs de L’Infini, la collection de Sollers, très ouverte aux héritiers affichés de Guy Debord. N’allez pas imaginer pour autant que leurs derniers livres ne broient que du noir et s’épuisent à dénoncer les temps présents, aux mains de la canaille internationale, et aveuglés par la tyrannie du divertissement. L’art de l’esquive, ou plutôt l’esquive par l’art et l’Eros, leur semble un meilleur remède à l’éprouvant quotidien, sujet à la violence rédemptrice des uns comme à la rapacité prédatrice des autres. Il est vrai qu’elles sont partout, de l’économique au « culturel », les « fripouilles désemparées » dont parlait Bataille après avoir traversé le premier XXe, fécond déjà en impostures et malheurs de toutes sortes. Pour changer d’air, entre Jan Karski et Les Renards pâles, Haenel a pris la route de l’Italie. De 2011 à 2014, Florence l’a retenu loin de Paris, Florence et ses beautés contagieuses, Florence et ses écrivains de toujours, Florence et ses impérieux conseils de bonheur, Florence et ses paumés aussi, Florence et sa jeunesse lassée du Bang Bang berlusconien. Malgré ses vagabondages savoureux, ses promenades stendhaliennes en terre sainte, Je cherche l’Italie, beau titre emprunté à Virgile, refuse l’impressionnisme confortable des journaux de voyage et des carnets de vacance.

L’horreur du « nihilisme démocratique » et de son paravent douteux, la fameuse « crise », ne laisse pas Haenel en paix, fût-ce au pays de Paolo Uccello et Fra Angelico, dont il parle très bien, avec les mots de l’écrivain « voyant » et non voyeur, les mots qui font chanter la peinture à la bonne hauteur. À l’évidence, Le Déluge du premier et L’Annonciation du second, de Santa Maria Novella au couvent San Marco, marquent l’alpha et l’oméga du livre, tracent l’espace mental où il propose une manière d’initiation, de traversée du réel, comme Haenel nous y a habitués. [...] » L’intégralité de l’article.

LIRE AUSSI : Toucher au plus vivant Poétique et politique dans Je cherche l’Italie pdf

[2] Vous pouvez feuilleter le livre.

[3] Exception faite de celle de "mars" publié le 3 avril.

[4] Cf. Niccolò Rinaldi, La plaque du solstice du baptistère (p. 95).

[5] Les dix panneaux de la porte du Paradis se lisent de gauche à droite et de bas en haut.

[6] (Tous les flics sont des salauds). Je cherche l’Italie, p. 40.

Premier prix de la Sérénissime à Yannick Haenel.

Premier prix de la Sérénissime à Yannick Haenel.

Version imprimable

Version imprimable

7 Messages

Vous avez lu la première version de La lumière réelle. Voici la version définitive illustrée des photographies in situ : Fra Angelico et l’accomplissement du mystère de l’Annonciation par la lumière….

Texte de Yannick Haenel lu par Dominique Froissant

Crédit : Switchie5

Ouvrons Je cherche l’Italie de Yannick Haenel, chapitre 7 « Le pays où la politique est morte » (p. 78 et suivantes) :

« L’Italie qui semble toujours en retard, l’Italie qui est un pays vieux et lent, se révèle sur le plan des dispositifs de destruction en avance. Elle rend lisible ce qui frappe en secret les démocraties occidentales : cette paralysie qui est devenue le mode de fonctionnement planétaire du politique, cette mort du politique qui n’en finira plus de vivre comme mort. Ainsi, comme il arrive lorsque la ruse domine, sa vieillerie même fait de l’Italie un précurseur. »

Maintenant, lisez : Giorgia Meloni, le postfascisme aux portes du pouvoir en Italie pdf .

.

Et, quitte à me répéter, voici ce que je mettais en ligne en novembre 2014 : Éléments pour une analyse du fascisme et en mars 2017 : Poutine, les extrêmes droites et le populisme en Europe.

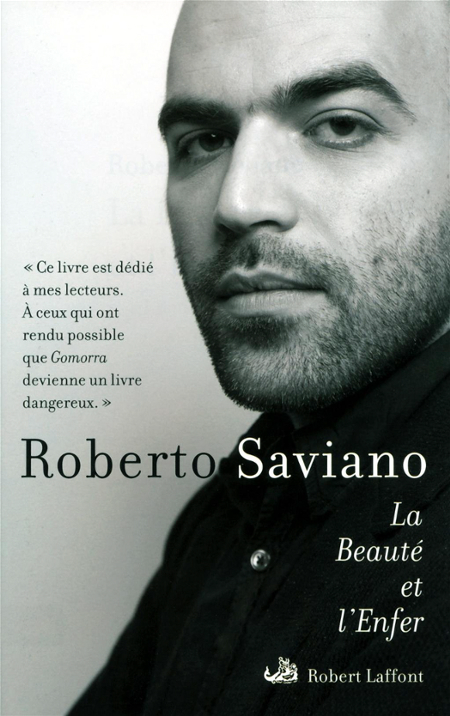

La rédaction du « Monde » est partie sur les traces de ce pays doté d’une culture éblouissante mais percuté par une ruine économique et politique. A la recherche d’une Italie paradoxale.

Par Yann Plougastel

Le Monde, 26/09/2019

Dans la première partie de l’Eneide, pendant latin de l’Iliade et de l’Odyssée du très grec Homère, Virgile raconte les errances d’Enée, fils du Troyen Anchise et de la déesse Vénus, à travers la Méditerranée, pour fonder une nouvelle Troie (en fait, Rome) après sa destruction par les armées hellènes. Une tempête particulièrement violente drosse son navire sur la côte d’une île inconnue. Aux premiers habitants rencontrés à qui il demande son chemin, le naufragé explique : « Italiam quaero. » Littéralement : « Je cherche l’Italie. »

Yannick Haenel, écrivain sensible et cultivé, relève ce passage dans un livre où il raconte son séjour à Florence pendant trois ans. Un livre justement intitulé Je cherche l’Italie (Gallimard, 2015), qui, entre admiration pour La Madone des ombres de San Marco, de Fra Angelico, et description affligée des « bunga bunga » de Silvio Belusconi, décrit la perplexité de l’auteur face à un pays doté d’une culture éblouissante mais percuté avec violence par une ruine tant économique que politique.

Expérience intérieure en temps de crise

Libération du 11 juillet 2015

Zoom : Cliquez l’image.

Yannick Haenel était « l’invité culturel » de l’émission « Un autre jour est possible » sur FC le 9 mars 2015. Écoutez ici.

« Je voulais parler de l’infamie politique. » Quels outils puiser en nous pour résister à la violence du monde ? Deux ans après “Les Renards pâles”, Yannick Haenel signe un nouveau roman politique, “Je cherche l’Italie”, inspiré par quatre années passées au pays de Berlusconi —> Les Inrocks.

Rencontre littéraire. D’un côté, Yannick Haenel, écrivain et co-créateur de la revue "Ligne de risque". Il publie Je cherche l’Italie (Gallimard, coll. L’infini, février 2015). De l’autre, Francesca Melandri, écrivaine et documentariste italienne, qui signe le roman Plus haut que la mer (Gallimard, coll. Du monde entier, février 2015). France Culture.