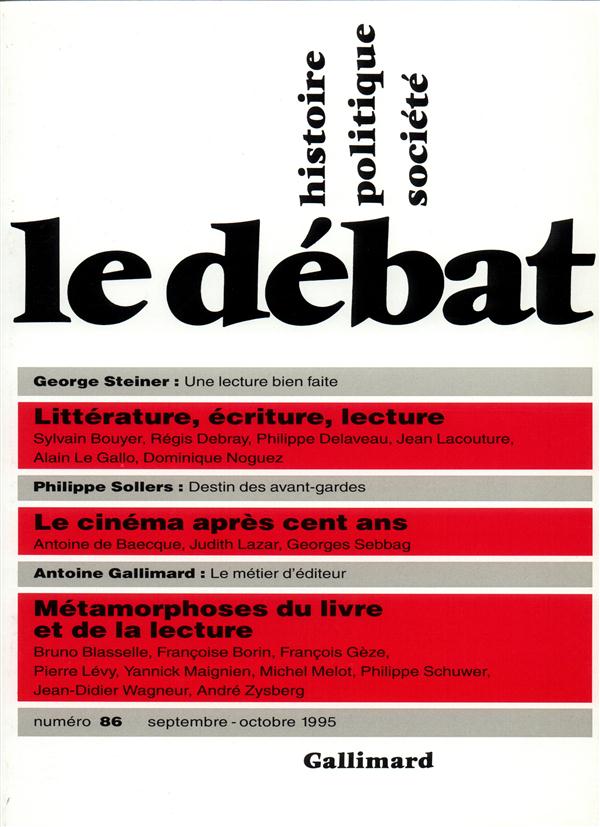

Philippe Sollers, "Destin des avant-gardes", Le Débat 86, 1995.

Le Débat. - Pour vous, la notion d’avant-garde conserve un sens ? Vous continuez de la revendiquer en dépit du décri universel dont elle fait aujourd’hui l’objet ?

Philippe Sollers. - Non et oui. C’est un problème de Temps, avec un T majuscule. Le temps de la création esthétique n’est pas, ou alors très rarement, le temps social. Beaucoup de discours dits d’avant-garde se sont employés à le nier, au nom d’une tentative d’identification entre le temps de la création et le temps de la Révolution sociale — tentative qui a été productrice d’ailleurs d’un grand nombre d’œuvres intéressantes, notamment celle des formalistes en Russie. Cette utopie de fusion s’est effondrée. Nous n’allons pas pour autant en revenir comme par enchantement à une adéquation du temps de la création avec le temps d’une société réconciliée, celle de la « fin de l’histoire ». Envers de l’utopie précédente, une telle croyance voudrait dire qu’au lieu de se projeter dans un avenir radieux, la société se vivrait désormais en temps réel et que les artistes, devenus des animateurs culturels, fonctionneraient au service d’un mieux généralisé, au nom de l’adéquation immédiate de la société avec elle-même. Ce serait accepter cette servitude.

Donc : non à une avant-garde mettant la création à la remorque de la transformation sociale — et il est vrai que toutes les avant-gardes se sont plus ou moins définies de la sorte. Mais oui quand même, parce qu’on ne peut pas échapper à la question de la discordance de ces deux temps, à la question d’une nouveauté qui n’est pas immédiatement déchiffrable comme telle.

Le Débat. - Si vous deviez ramasser d’un mot l’esprit du moment en matière de littérature et d’art, lequel emploieriez-vous ?

Ph. S. - Celui de confusion. Un exemple de l’embarras historique où nous nous trouvons. Henri Godard, éminent spécialiste et éditeur de Céline, publie un livre qui s’appelle Céline scandale. C’est un livre d’une grande honnêteté, d’une rationalité impeccable, où il essaie de s’expliquer à lui-même comment il peut être sensible à l’oeuvre littéraire de Céline, lui qui, par ailleurs, se sent si hostile au délire qui anime une partie de son oeuvre, nommément ses pamphlets, si étranger à ce que charrie l’idéologie de sa période frénétique. Ni adorateur inconditionnel de Céline ni contempteur écœuré de Céline : il essaie de tenir le milieu. Bien.

Croyez-vous que ce discours de raison puisse être entendu ? Non. Paraît un article qui, sans le moins du monde prendre en compte le raisonnement de Godard, va jusqu’à assener : « On dit que Céline est un novateur formel, on pourrait le dire aussi bien de Péguy ». Grande difficulté ! Péguy, pour commencer, est mort en 1914, ensuite, il n’a pas écrit à proprement parler de roman. Nous sommes dans un autre monde et dans une autre phase de temps.

C’est cet escamotage temporel que je crois le plus révélateur : désir de miracle qui nous ramènerait avant la Première Guerre mondiale ! Je pourrais multiplier les exemples de ce genre.

La confusion s’accroît. Je ressens de plus en plus fort la difficulté à se retrouver dans le XXe siècle dont elle témoigne. J’aurais pu parler aussi bien de ce qui est arrivé au président de la République française : cinquante-cinq ans après 1940, on n’arrive plus bien à situer ni à maîtriser ce que fut la Seconde Guerre mondiale. À chaque instant, on constate la difficulté à dater, la difficulté à mesurer et à peser. Regardez la manière dont est aujourd’hui traité quelqu’un comme Heidegger — je me concentre à dessein sur ceux dont on veut se débarrasser. Au milieu de la propagande permanente dont il fait l’objet, on ne saura bientôt plus simplement ce qu’il a dit, ce que porte un livre aussi fondamental qu’Acheminement vers la parole. Un livre dont je me sers tout le temps pour essayer de m’y retrouver à propos de la poésie, de l’usage de la parole et le fait de penser en fonction de la parole. Le XXe siècle, décidément, nous embarrasse.

Autre exemple : il n’est pas de jour où je ne sois amené à constater que des œuvres énormes, comme celle de Joyce, qui ont changé notre rapport non seulement à la langue, mais aussi au temps, sont désormais quasiment ignorées. Je pourrais prendre le cas de la musique, ou de la peinture. Ce serait pareil.

Regardez la récente rétrospective Poussin. Une exposition très importante, la première rétrospective globale depuis 1961. Elle s’est soldée par un demi-succès : Poussin a fait moins d’entrées que Caillebotte ! Ce que porte de pensée et d’interrogations sur le temps la peinture de Poussin est évidemment incomparable à l’œuvre d’un artiste secondaire et de talent comme Caillebotte, réduit à un style d’affiche. Que les gens soient allés de préférence à une image où ils peuvent introduire le fantasme de leurs parents ou de leurs grands-parents, cela peut se comprendre. Qu’ils aient été comme hagards devant les toiles de Poussin, qu’ils n’aient plus ce rapport à l’attente qu’il faut pour qu’une image vienne à parler autrement que comme une image immédiate, aperçue à la télévision, c’est cela qui est grave. Cela signale une même dégradation du rapport au langage à proprement parler.

Car c’est cela, le XXe siècle : le moment où le temps, le langage, l’histoire sont en train de prendre une autre dimension. Tout se passe comme si nous n’étions plus capables de suivre ce mouvement, comme s’il n’était plus compris, comme s’il ne faisait plus l’objet que de gêne ou de traumatisme.

D’où les retours en arrière, d’où la psychologie ou la morale opposées à la pensée. D’où l’anthropologisme ou le subjectivisme prenant la place de l’interrogation fondamentale sur ce qui est en train d’ébranler l’être même de l’homme. D’où l’impossibilité de se situer dans le moment où nous parlons.

Le Débat. - Pour beaucoup de gens qui la ressentent plus ou moins obscurément, la confusion que vous décrivez apparaît comme une situation inédite. C’est un diagnostic que vous contestez, en invoquant notamment la situation à la fin du XIXe siècle, situation qui n’est pas sans rappeler la nôtre, plaidiez-vous dans ces colonnes mêmes (Le Débat, n° 79). On a envie de vous demander d’en dire un peu plus, et surtout d’expliquer comment vous concevez le chemin qui a conduit de cette fin du XIXe siècle — disons le moment Mallarmé, pour faire bref — à aujourd’hui. Une sorte de restauration classique succédant à la rupture, à l’incertitude et au vide, restauration couplée à une succession d’avant-gardes qui paraissent les unes et les autres épuisées aujourd’hui. Comment voyez-vous cet enchaînement complexe ? Et comment, par ailleurs, appréciez-vous cette fin des avant-gardes en laquelle semble se résumer pour la plupart l’analyse du présent ? Plus précisément encore, comment jugez-vous le sentiment de liberté totale qui en découle presque mécaniquement et qui n’est pas pour rien dans la confusion que vous pointiez ? Il est de fait que, pour la première fois depuis très longtemps, on a l’impression de n’être plus contraint par l’histoire, d’évoluer au sein d’un présent absolument ouvert. Ce n’est plus par la relation obligée aux oeuvres du passé, avec ce que suppose de connaissance intime le programme de s’émanciper ou de transcender la tradition où elles s’inscrivent, que passe désormais la création. D’où le retour à un spontanéisme esthétique, d’où le rapport ludique noué avec les formes du passé au milieu duquel nous vivons, mais qui ne nous oblige plus à rien. Illusion de liberté ou vraie liberté ?

Ph. S. - Je crois que ce sentiment de liberté est tout à fait illusoire. Il est imposé par ce qu’il faut bien appeler la souveraineté de la technique ou, pour restreindre le champ, la société du spectacle — je m’excuse d’appeler ces grands mots à la rescousse, mais je n’en vois pas de meilleurs. Il faut relire en particulier, dans le livre de Debord, le chapitre intitulé « Temps et histoire », où il n’y a pas grand-chose à reprendre. Debord décrit très bien comment l’idéologie du spectacle est celle qui ne peut pas se déclarer idéologique : c’est ce qu’on appellera la « fin des idéologies ». Quant à ce qu’on va appeler la « fin de l’histoire », c’est tout simplement la sensation justifiée que l’histoire des idéologies est finie. Nous achoppons de nouveau sur ce mot d’histoire. Sans doute est-ce un malheur français que d’avoir un seul mot qui ne permet pas d’entrer dans ce que Heidegger soigneusement, constamment, dessine comme différence entre Historie et Geschichte, entre, d’une part, l’histoire au sens des événements qui se déroulent, qui sont enregistrés et, d’autre part, l’histoire au sens de la méditation qui pourrait reprendre tout cela en compte d’une façon beaucoup plus vaste.

C’est de cette absoluité du présent perpétuel que découle l’illusion passive de liberté, avec ses conséquences. Le lieu de l’art devient celui du n’importe quoi décoratif qui ne fait qu’ajouter à une survie augmentée de la société. À quelques très rares exceptions près, les artistes sont incapables de se situer dans une méditation de l’histoire. Ils s’asservissent à ce présent perpétuel. Nous pouvons mesurer tous les jours ce que cette abolition du passé produit comme effets d’ignorance galopante, voire d’illettrisation déchaînée. Volonté d’abolition du passé, mais aussi impossibilité symétrique de définir le moindre avenir.

Ne serions-nous pas en train de retrouver, me demandez-vous, quelque chose qui s’est passé à la fin du siècle dernier, comme j’en avais émis l’hypothèse ? Plutôt que de citer le nom de Mallarmé, sur lequel il y aurait beaucoup de réflexions à faire, je préfèrerai ici le nom de Rimbaud. Je dirai, pour poursuivre l’hypothèse, qu’un phénomène très important, mais très minoritaire s’étant produit, ce qu’on a appelé les avant-gardes au cours du XXe siècle aurait correspondu à autant de tentatives d’appropriation pour faire arriver à la conscience générale cet événement anticipateur capital. Les différents manifestes avant-gardistes auraient été autant de proclamations pour rappeler cet événement (Rimbaud, Lautréamont), tout en le ramenant à ses réassurances métaphysiques (en gros : le socialisme illuministe du XIXe siècle ou le marxisme).

Je crois que Heidegger a eu à peu près la même difficulté à signaler aux Allemands que, sauf à entendre Hölderlin et Nietzsche, ils allaient avoir la plus grande peine à assumer leur histoire — ce qui n’a pas manqué d’arriver. Que leur a-t-il dit ? Je schématise, pardonnez-le-moi : que Hölderlin était à détacher de ce qu’on avait appelé le romantisme, qu’il s’agissait d’une autre dimension beaucoup plus profonde. Que Nietzsche était le penseur de l’achèvement de la métaphysique, un penseur qui n’était pas encore parvenu jusqu’à nous et que sa compréhension était la condition pour faire un pas en dehors de ce qu’il avait apporté.

Tout cela n’est toujours pas vraiment entendu, et nous en sommes sans doute toujours au déchaînement de ce que Nietzsche appelait l’« esprit de vengeance », c’est-à-dire le ressentiment de la volonté contre le temps et son "il était".

Si je veux me placer dans un contexte français, je dirai que, quels qu’aient été les défauts de l’avant-garde supposée, de par les recouvrements auxquels elle s’est livrée, ou les interprétations réductrices où elle est tombée, en réalité Rimbaud et Lautréamont ne sont toujours pas parvenus jusqu’à nous. J’évoquais Debord. Il a dit lui-même que c’est la poésie moderne qui l’a mis dans cette situation de contestation et de définition de la société du spectacle. Chez lui, l’utilisation des Poésies de Lautréamont est constante.

Voilà notre situation : il y a eu quelques événements fondamentaux. Ils nous interdisent de revenir à la rhétorique classique du XVIIe siècle, quelque envie que nous en ayons, sauf comme spectateurs cultivés. Ce que nous avons à essayer de penser, c’est cette zone de refus enveloppant, de fausse digestion qui est, en réalité, un rejet d’un certain nombre d’événements qui se passent en effet entre 1870 et 1880. Si vous voulez un exemple, j’en ai un sous la main, c’est l’affaire Cézanne-Zola. Personne n’a remarqué, apparemment, que le moment où Cézanne peint ses tableaux les plus formidablement nouveaux — qui est aussi le moment exact où Rimbaud écrit les Illuminations — est le moment de la controverse avec Zola. Vous savez quel drame a été la publication du livre où Zola met en scène un peintre décrit comme un raté — car c’est ainsi que Zola voyait Cézanne. Zola, représentant du progrès et de l’histoire au sens historiciste du mot, n’a pas vu ce qui était en train de se passer dans la peinture de Cézanne. Recouvrement typique qui annonce la suite. II n’y a pas à s’étonner, après cela, qu’une société tout entière saisie par la proclamation idéologico-progressiste soit restée incapable de reconnaître — tout en faisant semblant, car tout finit par des commémorations et des expositions qui ne changent rien — le tout-autre dans le rapport au temps, à l’espace, à la perception qui s’annonce dans la peinture de Cézanne. Ce « tout-autre » les avant-gardes ont fait maintes tentatives pour l’imposer sur le plan idéologico-politique. Mais elles n’ont réussi à l’imposer que sur un plan qui n’était pas le sien : voilà en quoi elles ont échoué. Cela reste à entendre et à discerner.

Le Débat. - On aurait donc eu à la fois le surgissement d’une source et d’une exploitation illusoire de cette source, qui la laisse, d’une certaine manière, vierge et vivante ...

Ph. S. - L’exploitation n’a pas été qu’illusoire : on ne peut pas dire que l’exploitation des possibles ouverts par Cézanne chez Picasso est sans effets picturaux puissants. Mais l’exploitation est illusoire sur le plan de l’orchestration idéologique. Prenez le cas de Rimbaud, exemplaire. L’oeuvre de Rimbaud suscite deux systèmes d’appropriation défensive, deux manières de reconnaître pour mieux recouvrir. La première est celle de Claudel, la seconde est celle du surréalisme. Nous allons assister tout au long du XXe siècle à ces appropriations recouvrantes qui vont faire couler beaucoup d’encre. Il faut que Rimbaud soit catholique, ou il faut que Rimbaud soit communard. Regardez les notes des différentes éditions de Rimbaud, elles sont extraordinaires. Soit un texte aussi significatif que Soir historique. Je me fais fort de montrer sans difficulté que ce texte ne dit rien de ce que la plupart des commentateurs veulent lui faire dire, à savoir l’annonce d’un quelconque « grand soir » mais le contraire. Et ça n’en finit pas. Rimbaud fait beaucoup fantasmer. Il y a quelques oeuvres qui ont compris cet ébranlement, au XXe siècle, et qui l’ont poursuivi — Proust ou Joyce. Mais elles sont l’extrême minorité. La majorité s’en est défendue, et pour cause, puisqu’elles mettent en question le lien social comme tel. Il est admirable qu’on cite toujours Rimbaud comme ayant dit, paraît-il, qu’il fallait « changer la vie », alors que ce propos, dans Une saison en enfer, est tenu par la « vierge folle » . Rimbaud n’était sûrement pas une vierge folle, mais bien plutôt un « époux infernal ». Je suis d’avis qu’il faut prendre l’enfer au sérieux : il y a un enfer du temps, nul doute. C’est aussi le sens du mot fameux de Joyce : « L’histoire est un cauchemar dont j’essaie de m’éveiller ».

Le Débat. - Pourquoi ce rejet ? En quoi consiste au juste cet autre rapport à l’espace, au temps, à l’histoire ?

Ph. S. - En ce qui concerne le temps, l’obsession de tous les écrivains importants du XXe siècle est de prendre pied dans le plus large continent historique possible. Ne pas être prisonnier de son époque, comme le voulaient le naturalisme ou le réalisme. Chez Joyce ou chez Faulkner, on assiste à la tentative de se réapproprier de grands continents de temps. C’est à cela que je fais écho dans ma préface à La Guerre du goût. En supprimant exprès la chronologie, on peut interroger simultanément, sans dessiner une téléologie, sans enchaîner mécaniquement les époques, des oeuvres qui sont à grande distance les unes des autres et très différentes les unes des autres. On peut les faire vivre ensemble dans des séries d’échos bizarres. Chez Proust, chez Joyce, chez Faulkner, le temps est devenu problématique. Il n’est plus chronologique. Chacun a sa réponse, selon ses ancrages, Proust a la sienne, qu’on peut décréter platonicienne, mais ce n’est pas sûr. Faulkner a une autre réponse, Joyce encore une autre (sans doute la plus puissante) — lui s’appuie sur Vico. Mais l’important est que tous sont en enquête par rapport au temps. Même chose en peinture. Le questionnement du temps chez Picasso est quelque chose d’extraordinaire. C’est encore le choc de Cézanne. Cézanne est en train de retrouver quoi ? Giono, quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu’exige la temporalité historique de son époque — mais c’est lui qui va faire l’histoire en ayant l’air de s’y soustraire.

Le Débat. - L’espace ?

Ph. S. - Prenez les Illuminations, de Rimbaud. Vous ne savez jamais vraiment où ça se passe. Les biographes hésitent. Était-il à Stockholm ? Était-il en Norvège ? Combien de kilomètres à pied a-t-il faits ? Le corps marche. Il s’est rendu capable de « posséder tous les paysages possibles ». J’ai retrouvé exactement la même déambulation étrange chez Genet. Genet a fait des milliers de kilomètres à pied en Europe, comme clochard, avec des récits de passage de frontières qui sont toujours très beaux — situations inédites. Voyager dans l’espace, ce n’est pas simplement voyager avec un corps qui se trouve être là à chaque instant, non pas en tant que touriste, non pas en tant que spectateur d’un décor culturel.

Voyager au sens où l’être-là, si je puis dire, peut disposer, à chaque instant, avec une aisance stupéfiante, de l’endroit où il se trouve dans son rapport avec d’autres endroits. Même chose en peinture.

Quelque chose qu’il serait très important de prendre en compte pour le XXe siècle, c’est le nombre de personnes déplacées. Des personnes qui se sont trouvées là, puis là. Écoutant un enregistrement de Lili Kraus que j’aime beaucoup, j’ai eu la curiosité de savoir où elle était née. Je me suis aperçu qu’elle était née à B*** où elle a eu Béla Bartok comme professeur. Elle est allée ensuite à Vienne, où elle a suivi les cours d’Arthur Schnabel. Fuyant le nazisme, on la retrouve pour finir à Djakarta, une des rares survivantes du Goulag japonais ! C’est le lot d’innombrables artistes en ce siècle. Joyce, quelle histoire entre Dublin, Trieste, Paris, Zurich ! C’est la même chose presque sur place pour quelqu’un comme Artaud, Il y aurait toute une histoire à faire. Qu’est-ce que Hemingway vient faire en Italie, puis en Espagne, puis à Cuba ? Proust immobile dans sa chambre est dans une cabine à explorer le temps et l’espace. Céline et ce cheminement qui le conduit à Copenhague pour aller rechercher de l’argent confié à une danseuse ... Les questions biographiques prennent ici une importance considérable, contrairement à ce qu’on aura cru pendant très longtemps. Tous mes livres sont nourris de ces interrogations qui n’ont rien de « culture » mais bel et bien de la vérité historique à l’oeuvre ; ce qu’on pourrait appeler un héroïsme du langage. L’épopée que représente, entre 1922 et 1939, l’écriture de Finnegans Wake à Paris, en est un exemple particulièrement frappant. La traduction française, vous le savez, a attendu 1982 pour paraître. Mais tous les espoirs sont permis puisque Ulysse (1922) va enfin paraître en chinois.

À côté du faux présent planétaire perpétuel et technique imposé à tout le monde, il faut imaginer tous ces cheminements clandestins sautant les frontières et enjambant les langues. L’histoire de Nabokov, à cet égard, est formidable. En quoi consiste, pour un écrivain, l’acte de changer de langue ? Évidemment, tout cela n’est ni conformiste ni confortable. Je crains que nous ne manquions singulièrement, chez les artistes d’aujourd’hui, de vies aventureuses. (Quel écrivain a une vie vraiment intéressante ? Bonne question.)

Le Débat. - Rapport à l’espace, rapport au temps, rapport à l’histoire ...

Ph. S. - Rapport à la langue, aussi. Car tous ces créateurs innovent considérablement dans l’usage de la langue. Soit ils en changent, ce qui est quand même extraordinaire quand on y réfléchit — passer du russe à l’anglais, ce n’est pas rien —, soit ils mixent la langue d’origine — l’anglais — avec dix-sept autres. Cela donne Finnegans Wake, de Joyce. Soit ils la recomposent à travers le parlé pour retrouver une tradition orale très lointaine — Céline. Les exemples ne manquent pas. Même chose en musique, même chose en peinture. Qu’est-ce que c’est que d’être Stravinski, que d’être Schönberg ? C’est de cette histoire humaine — allez, je lâche le mot, en plus elle est humaine — d’une richesse prodigieuse qu’on ne veut pas. Nous entrons dans un procès perpétuel de tout le passé. Car l’exclusion des aventures du XXe siècle annonce et entraine l’expropriation de l’ensemble du passé. À quoi bon ces singularités, maintenant que nous croyons avoir un espace communautaire et un présent universel ?

Le Débat. - On pourrait plaider, à l’inverse, et d’aucuns ont dû le faire, que l’effet de ces grandes nouveautés est épuisé pour avoir massivement digéré, célébré, scolarisé...

Ph. S. - Le spectacle, comme dit l’autre, a pour fonction d’évacuer l’histoire de la culture. Il y a en effet pseudo appropriation de tout — culturellement. Vous dites que Buren représente la suite logique du dadaïsme, vous le mettez au Palais-Royal, et le tour est joué. Nous avons tous les spécialistes qu’il faut sur tous les sujets : tout est sous clé. Pourvu que cela n’ait aucune conséquence. L’ère des anomalies est finie. Nous la regardons de haut. Nous évacuons l’histoire de la culture, avec l’expérience concrète des corps qui ont habité cette histoire.

Comment lire Artaud hors du contexte physique de son expérience ? C’est une chose de crever à moitié de faim dans un hôpital psychiatrique et de subir des électrochocs, et c’en est une autre d’écrire tranquillement pour le marché littéraire. Le corps, c’est l’histoire même. Voilà ce qu’anéantit la digestion culturelle — tout est avalé, mais plus rien n’existe et, en particulier, n’existe plus ce corps-là, dans l’histoire, à tel moment, celui-là et pas un autre.

C’est un conflit très dur qui se dessine avec les cultivés et les désabusés de tout poil qui vont répétant : Joyce, pourquoi pas ? Céline, bien sûr ! Artaud et Proust, d’accord. On connaît tout ça ! Vous connaissez ? Eh bien, vérifions. il n’en est rien.

Le spectacle feint d’accepter n’importe quoi — d’où cette fausse impression de liberté très grande, sans limites. Mais il l’« accepte » à condition d’évacuer l’histoire, de transmuer l’histoire en culture par thésaurisation amnésique. On commémore. Peut-on concevoir un rapport plus passif et réductif à l’histoire que celui de la commémoration, une histoire d’où toute aspérité a été gommée ?

Conséquence logique du tout-culturel, tel qu’on nous l’assène à haute dose depuis une quinzaine d’années, et il n’y a pas de raison que ça s’arrête : l’analphabétisme galopant, l’illettrisme montant, l’ignorance répandue partout, une crise de l’enseignement dramatique. Résultat qui laisse rêveur. Nous saurions tout. Nous aurions tout digéré. Mais nous constatons en réalité une levée en masse de l’ignorance, sans parler de la variante obscurantiste et fanatique qui complète le tableau. Tous les livres sont là, bien sûr, mais bientôt sans plus personne pour les vivre, et pas seulement les lire. Le déni systématique des singularités créatrices devient un programme : il ne faudra donc pas s’étonner si la souveraineté de la Technique se traduit soit par une exacerbation du religieux ou des sectes, soit par un national-populisme hostile aux « élites ». Ce que nous avons à analyser est en réalité la fusion actuelle entre spectaculaire diffus (le tout-marchandise-communication) et spectaculaire concentré (les anciens totalitarismes) : le résultat est, comme l’a très bien montré Debord en 1988, le spectaculaire intégré, où vous retrouvez les traces profondes des deux fonctionnements passés. L’homme qui sortirait maintenant de là serait donc à la fois partisan de l’économie ultra-libérale et porté à un comportement viscéral tour à tour néo-fasciste ou néo- stalinien. Merveilleuse fusion ! Inespérée ! Je la crois en marche. Inutile de préciser qu’elle ne doit pas compter sur moi pour son défilé.

Le Débat. - Il est difficile de ne pas vous faire observer que votre propre position n’est pas exactement celle des « maudits » dont vous exaltez l’œ uvre et la malédiction. Ce n’est pas nous qui dirons qu’il est déshonorant d’être responsable d’une revue et d’une collection chez un grand éditeur. Mais cela rend difficile la revendication de la marginalité, voire de l’exterritorialité par rapport au « spectacle » : vous êtes dans le journal, sur la scène ou sur l’écran. Comment vous arrangez-vous de cette contradiction ? Sans doute, d’ailleurs, est-elle moins votre contradiction que celle de l’époque. Mais, justement, vous êtes féroce avec l’époque ... Ne l’êtes-vous pas avec vous-même ?

Ph. S. - Une observation préliminaire. Je ne crois pas avoir jamais exploité, dans le vague, le thème romantique de la marginalité et de la malédiction. Mon travail n’a pas porté et ne porte toujours pas, en priorité, sur la manière dont la société a pu rejeter ou martyriser un certain nombre d’exceptions. Il s’est agi beaucoup moins de faire apparaître la « figure » des individus en question ou leur biographie — tout en ne l’ignorant pas — que de scruter leurs écrits. Le thème victimaire n’a pas été célébré comme une revendication romantique, mais, au contraire, comme une proposition de langage, de redéfinition critique de la réception esthétique par la société. Je reste de l’avis de Voltaire : « Pas de martyre ». Je trouve extrêmement dommage qu’il y ait eu tel ou tel accident pathétique chez un certain nombre de gens que je trouve géniaux, mais ces accidents ne me semblent pas appeler une glorification pour elle-même. Que Cézanne ait eu beaucoup de difficulté à s’imposer, ou que Picasso ait été une grande vedette de la scène artistique, cela me semble secondaire par rapport à ce que l’un et l’autre ont pu représenter de bouleversement du mode même de la perception.

La situation réelle, c’est la séparation. Le fait d’occuper une place sociale « en vue » ne m’empêche pas d’avoir la conviction que ce que j’écris — et que je me donne le temps d’écrire — est très rarement lu, ce qui s’appelle lire. Eh bien, il faut travailler cette contradiction, ne pas en avoir peur, résister à la demande romantique (soyez pur et martyr) comme à l’instrumentalisation sociologique. Il faut se battre sur deux fronts, c’est ainsi. L’être qui écrit, n’est pas le même que celui qu’on photographie ou qu’on interroge ? Non. Et cela n’est pas tragique. La finalité, c’est l’oeuvre, pas le comportement moral ou social. Comme dit Proust, notre moi social est une construction des autres. C’est pourquoi, d’ailleurs, le Contre Sainte-Beuve, quoi qu’on en ait dit récemment, reste un texte fondamental de la modernité, voire un texte « d’avant-garde ». Le rappel qu’il faut s’intéresser d’abord aux écrits des écrivains garde toute son actualité. II faut en finir avec cet interminable tribunal familial et social, tribunal révolutionnaire ou tribunal institutionnel, avec sa « démolâtrie » comme dit Nietzsche. N’en déplaise à la manie sociologique ; un être humain ne s’identifie pas qu’en termes sociaux. Il n’y a pas que la société.

Ce qui est extraordinaire, c’est la façon dont les gens croient de plus en plus aux mécanismes techniques de représentation. Il suffit qu’ils voient quelqu’un dans un journal ou à la télévision — moi, par exemple — pour qu’il soit entièrement investi à leurs yeux dans cette représentation, comme s’il n’avait pas d’autre réalité. Les « contempteurs superficiels » de la société du spectacle ont en fait les mêmes valeurs que leurs adversaires supposés. Ils marchent à fond, simplement sous le signe de la récusation, mais sans douter un instant que ce qui se montre est l’être, parfaitement identique à lui-même. Comme si celui qui se montre n’avait pas de masque, pas de stratégie, comme s’il n’était pas libre à chaque instant de garder pour lui ce qu’il pense réellement. Cette inquisition endémique, devant laquelle je suis constamment cité à comparaître, est d’une naïveté infantile. Car je ne suis jamais cité à comparaître pour ce que j’écris d’où mes bouffées de bonheur lorsque je me retire trois semaines ou un mois pour travailler sept heures par jour, activité dont je suis sûr que personne ne peut avoir la moindre représentation. Liberté fantastique, bien plus grande que si vous cédiez à l’idée fausse, désormais, d’homogénéité à soi-même ou que vous vous placiez dans une position de rupture, de retrait, pour ne paraître devant la société qu’à vos conditions. L’expérience prouve que, lorsqu’on vit retiré trop longtemps, la société prend plus d’importance encore que si vous y viviez comme un poisson dans l’eau, comme un poison dissimulé en poisson. Je décris une nouvelle façon de vivre, y compris dans ce que j’écris — mes romans sont cette expérience —, une nouvelle façon d’aller et de venir qui sera appréciée, peut-être, dans l’avenir : tantôt dedans, tantôt dehors, tantôt comme ceci, tantôt comme cela, tantôt avec tel langage et tantôt avec tel autre. Je vis de façon divisée, ce qui est, puritainement, réputé impossible. Eh bien, c’est possible, comme de prouver le mouvement en marchant.

Dernier entretien paru : La mort des avant-gardes (Conversation de Philippe Sollers avec Mehdi Belhaj Kacem. 2019)

Version imprimable

Version imprimable Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?