Le Bernin, La Vérité révélée par le Temps, 1646-1652.

Photo A.G., Rome, Galerie Borghèse, 23 juin 2015. Zoom : cliquez l’image.

Première mise en ligne le 12 septembre 2013.

La revue Ligne de risque a été fondée en janvier 1997. Depuis cette date, 27 numéros au prix de 10 €. Des écrits denses, une typographie serrée. Pas de photographies, pas d’images, sauf celles de textes ou de manuscrits dans des langues étranges. Une interrogation répétée sur le divin et ses éclats. Dans chaque numéro, beaucoup d’entretiens dont un, régulièrement, avec Philippe Sollers qui répond aux questions très pointues de François Meyronnis et Yannick Haenel. Une première série de onze entretiens a été reprise en volume dans Poker en 2005. Depuis lors, le dialogue, exigeant, se poursuit [1]. On n’est pas dans un magazine. Il s’agit de prendre la pensée au sérieux — ce qui n’exclut pas, au contraire, un certain jeu (et pas mal d’humour). Jugez-en : les derniers entretiens s’appellent La mutation du divin (mars 2005), Antipodes (décembre 2005), Il faut parler dans toutes les langues (novembre 2007), La Connaissance comme Salut (février 2009) [2], Lautréamont au laser (février 2010) [3], Sur les dieux grecs (2012) [4]. Tous ont été republiés dans la revue L’Infini. Nul doute qu’ils seront bientôt repris dans un second volume qui fera suite à Poker. « Nul vainqueur ne croit au hasard » écrit Nietzsche dans Die fröhliche Wissenschaft, « la Gaya Scienza ». La partie étant toujours en cours et l’Adversaire légion, au moins depuis Drame, « Échec et mat », titre possible, semble un peu prématuré. N’oubliez pas les recommandations de l’article 5 de L’art de la guerre de Sunzi : « Attaquez à découvert, mais soyez vainqueur en secret... Le grand jour et les ténèbres, l’apparent et le caché : voilà tout l’art. » C’était déjà l’exergue de Portrait du Joueur, en 1984.

Étant donné les « débats » qui agitent certains accros de « la toile » et des « réseaux sociaux » (happy few et unhappy many), je mets à la disposition des lecteurs de Pileface, de manière lisible, un entretien qui me paraît particulièrement bien refléter ou synthétiser les positions de fond, l’ouverture, le tracé de la pensée de Sollers (et ça trace !), son « katholikos » si singulier,— sans lesquels on ne peut comprendre un traître mot à ses recueils ou « sommes » (La guerre du goût, Éloge de l’infini, mais surtout Discours Parfait et Fugues) comme à ses romans (et ce depuis Drame, Lois, Nombres, Paradis et, en passant par Le Secret, jusqu’aux Voyageurs du Temps et à L’Éclaircie).

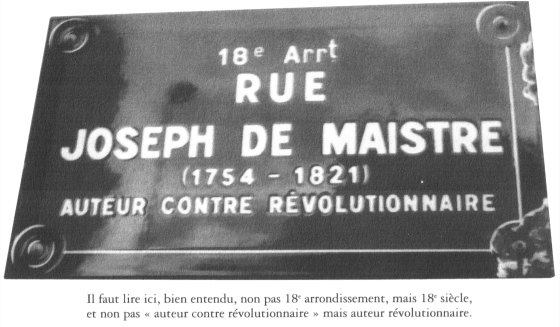

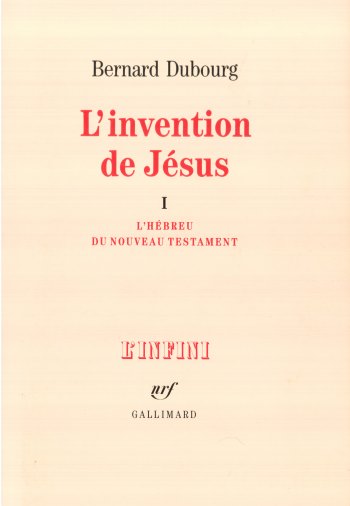

Un entretien où chacun pourra lire l’analyse intégrale (non tronquée) que Sollers fait, en tant qu’écrivain (catholique, apostolique et romain), de « l’hypothèse » de Bernard Dubourg (sa « découverte »), telle qu’elle est exposée dans L’invention de Jésus publié dans la collection « L’infini » en 1987 et 1989 : le Nouveau Testament, et plus particulièrement les Évangiles canoniques, ont été écrits originellement en hébreu et non en grec [5]. Sollers évoque aussi dans cet entretien un texte très court de Heidegger Sur la Madonne Sixtine écrit en 1955 et publié dans le numéro 104 de L’Infini à l’automne 2008. Les méditations connues du penseur allemand sur l’art et la culture catholique in situ sont rares et méritent qu’on y regarde de plus près...

Voilà : Il faut parler dans toutes les langues. Et savoir le dire en français, « la langue de la traductibilité absolue ».

|

« Hark ! James Joyce, Finnegans Wake, III, 13. |

« Écoute ! Traduction Philippe Lavergne, 1982 [6]. |

Il faut parler dans toutes les langues

Entretien avec Philippe Sollers

Questions

de Yannick Haenel et François Meyronnis

1. Benoît XVI, dans son Jésus de Nazareth, évoque une « plus-value intérieure de la parole » qui rendrait possible une relecture incessante des textes et une amplification des énoncés à travers le temps. Provision de relance, la parole serait infinie et pas du tout restreinte à la communication : elle ne cesserait de s’alimenter à partir d’elle-même. Il suffit à chaque fois que quelqu’un écoute la parole dans sa provenance. Quand cette condition est remplie, le langage se déploie et nourrit spirituellement la personne qui se fait le témoin d’un tel déploiement. Rien n’est plus étranger à l’époque actuelle, marquée par un nihilisme subjectiviste, que cette conception pontificale (partagée, sur d’autres bases, par l’exégèse juive). Mais n’a-t-elle pas, au fond, une certaine parenté avec la vôtre ?

2. Une parole voulant se mettre en face de ce qui arrive — qui prend l’aspect d’un ravage planétaire — ne doit-elle pas rompre radicalement avec la pensée des Temps modernes (et donc avec ce que Joseph de Maistre appelait le « philosophisme ») ?

3. Que se passe-t-il lorsqu’un individu écoute la parole à travers la parole ? N’est-ce pas ce que la société gestionnaire dissuade de toutes les façons ? D’ailleurs, a-t-elle encore besoin de réprimer ce qui est dissuadé à ce point ? Les somnambules de l’être-ensemble comprennent-ils de quoi il est question ? Sentent-ils même ce dont on les ampute à chaque instant ?

4. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ne se manifeste pas au prophète Élie dans la tempête, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d’une brise légère. Nietzsche écrit qu’une grande pensée — de celle qui casse l’histoire de l’humanité en deux tronçons — s’avance toujours sur les pas d’une colombe. Ce qui est le plus infime (que l’amour atteigne la splendeur de sa richesse ou qu’une parole se rejoigne dans l’écoute) n’est-il pas à chaque fois aussi important que la persistance de la planète ? Le plan — impossible, mais qu’on peut expérimenter — où ces étranges pondérations interviennent semble celui qui vous requiert. Le « Royaume », dit l’Evangile, est petit comme un « grain de moutarde ». A cet égard, n’êtes-vous pas plus apostolique qu’on ne le croit généralement ?

5. En 1987, vous publiez dans la collection « L’Infini » L’Invention de Jésus de Bernard Dubourg, bientôt suivi d’un second volume en 1989. Ces deux volumes révolutionnent radicalement la lecture des Évangiles. Ce ne serait plus des recueils de faits divers ou d’anecdotes sur un dénommé Jésus, ni des reportages à propos de son parcours sur terre. Mais un midrash composé en hébreu (et non en grec !) à partir de la Bible. Dubourg montre comment les lettres sont vivantes, et comment (selon divers procédés) elles engendrent le récit. L’évangélique serait donc un tour de la lettre hébraïque, d’où naîtrait une possibilité nouvelle de salut. Que pensez-vous aujourd’hui de cette thèse ? Et pourquoi les livres de Dubourg ont-ils fait l’objet d’un tel enfouissement ? Ne seraient-ils pas un sésame pour reprendre à neuf deux mille ans de christianisme ?

6. En mettant l’accent sur un problème de langue et en faisant surgir l’hébreu sous le grec des Evangiles, Dubourg ne permet-il pas à un esprit libre de saisir l’historial de l’évangélique au point où il déborde la métaphysique occidentale ? Et cela d’autant plus que cet « historial » ne se laisserait pas enfermer dans les bornes, au fond si conventionnelles, de l’historicité ?

7. L’évangélique fait-il fond, d’après vous, sur une factualité historique ? Ne repose-t-il pas plutôt sur le tombeau vide de la résurrection ? Et cet événement, dont saint Paul dit qu’il affole la sagesse du monde, ne faut-il pas le comprendre à partir des ressources de la parole ? D’ailleurs où s’ancrerait le katholikos, sinon dans une parole qui vaincrait la mort ? Et ne manque-t-on pas cet accomplissement lorsqu’on prend le grec de couverture des Evangiles pour du vrai grec ? Lorsqu’on oublie, en somme, qu’il s’agit d’une langue de traduction ? Ne reste-t-il pas à penser le passage d’une langue à toutes les autres ? Ce passage ne serait-il pas exodique, ouverture sur le parler en langues de la parole ? Ne recoupe-t-il pas ce que vous nommiez, en 1975, l’« élangues » ?

Rome, 11 décembre 2007, Villa Médicis, Photos Sophie Zhang.

L’Infini 103, Printemps 2008. ZOOM : cliquer sur l’image.

L’existence d’un pape, en ce commencement du XXIe siècle, ne va pas de soi. La continuité du trône pontifical, par-delà les Temps modernes, revêt un caractère étrange et presque miraculeux. Avant les bouleversements du XXe siècle, il y a eu la Révolution française. On connaît le sort que Napoléon a fait subir à Pie VII. A ce moment-là, on pouvait penser que la papauté relevait d’un monde défunt. Joseph de Maistre a raison d’écrire, en 1810, cette phrase, à la fois lapidaire et juste : « La résurrection du trône pontifical a été opérée contre toutes les lois de la probabilité humaine. » Ces lois postulaient en effet l’évacuation du Pape. On en avait fini avec ce personnage encombrant. Et pourtant, ça continue. Nous avons même eu un pape guerrier, dont l’action géopolitique est en partie à l’origine de l’effondrement du Mur de Berlin. Je parle de Jean-Paul II, bien entendu. Mais il n’y a pas que ce pape-là. A travers la personne de Benoît XVI, toute la succession apostolique se tient devant nous, comme un défi au monde.

Que veut dire le Pape lorsqu’il évoque, dans son Jésus de Nazareth, une « plus-value intérieure de la parole » ?

Marx, quand il invente la plus-value, est très fier de son concept. La plus-value comme sur-travail lui semblait une grande avancée théorique, permettant de mettre au jour les soubassements de l’économie capitaliste. La plus-value, en termes marxistes, détermine la valeur du sur-travail. De quoi s’agit-il ? Eh bien, il s’agit d’un travail non payé, accompli par le travailleur au profit du capitaliste. C’est donc la base même de l’accumulation du capital. La valeur du sur-travail est égale à la quantité de travail moyen incorporé dans le sur-produit. Au travailleur, la société capitaliste achète sa force de travail. On rémunère celle-ci juste assez pour qu’elle se reproduise. Ce qui n’est pas payé au travailleur, c’est la plus-value. Sans elle, impossible d’accumuler du capital. Au XIXe siècle, les choses fonctionnaient ainsi. Mais la situation a changé. Il n’y a plus de « bourgeoisie », et la rotation du capital est prise dans la mise à disposition générale de tout l’étant, y compris de la parole .

Alors, pourquoi Benoît XVI reprend-t-il à son compte un terme de la casuistique marxiste ? Et pourquoi l’applique-t-il à la parole ? Peut-être veut-il dire, en affirmant l’existence de cette « plus-value intérieure », que la parole est devenue prolétaire ? Dans ce cas, quelle part de son travail échappe à une rétribution ? De toute façon, lorsque le Pape émet l’hypothèse d’une plus-value de la parole, il reste pris dans les limites de la métaphysique. En effet, le déploiement de la parole n’a rien à faire avec la valeur, sous quelque forme que ce soit. Car la valeur est engrenée dans un système économique global qui aujourd’hui s’étend à l’échelle de la planète. Néanmoins, le Pape a raison de reprendre la formulation marxiste. Il indique par là à quel point la parole est arraisonnée par le circuit de l’échange généralisé. A quel point elle est sommée de jouer le rôle d’une force de travail à partir de laquelle le système dégage une plus-value. Nous assistons pour la première fois dans l’histoire à une accumulation gigantesque de plus-value touchant la parole. Ce forçage de la parole, on peut le constater partout et à chaque instant. Il est en cours.

Il suffirait, vous avez raison, que quelqu’un écoute la parole dans sa provenance. Malheureusement, ce quelqu’un devient de plus en plus improbable. Et cela parce que la parole elle-même, réduite à une communication globale, s’intègre comme force de travail dans un système qui vise à produire de la plus-value non-pensée. La provenance est effacée, l’écoute rendue impossible. Le détour marxoïdo-papal permet d’identifier assez nettement la prolétarisation de la parole. Celle-ci ne concerne pas seulement les classes les plus défavorisées, mais tous les niveaux de la société. Nietzsche le dit à sa manière : « Plèbe en haut, plèbe en bas ».

« Parler, dit Heidegger, est mis au défi de répondre en tous sens à la mise en disponibilité de ce qui est. » Répondre en tous sens, tel est le destin d’un écrivain au XXIe siècle. Cela ne s’était jamais vu dans les époques antérieures, et d’ailleurs la plupart des êtres parlants continuent de ne pas s’en apercevoir. La mise en disponibilité de ce qui est entraîne une révolution dans notre rapport avec la parole. C’est cela, le point brûlant. Et nous ne sommes pas nombreux à en faire l’expérience.

Heidegger, dans Acheminement vers la parole, ne réclame pas une rupture hors de l’élément de la pensée occidentale : « Il ne s’agit — écrit-il — ni de démolir, ni même de renier la métaphysique. Vouloir de telles choses, ce serait prétention puérile, ravaler l’histoire. » Que devons-nous faire ? Heidegger ne propose rien moins que de « préparer l’originale appropriation », des deux millénaires qui nous précèdent. A Ligne de risque et à L’Infini, n’est-ce pas notre projet ?

VOIR AUSSI

Dans Une vie divine, je n’avais pas d’autre objectif en me saisissant du nom propre de Nietzsche. Il me semble que deux livres : un roman et un essai, manifestent la même préoccupation. Il s’agit de Cercle de Yannick Haenel et de De l’extermination considérée comme un des beaux-arts de François Meyronnis. Il serait logique que la critique ne tienne pas vraiment compte de cette énorme accumulation de plus-value. Il est vrai qu’elle ne cherche pas à connaître de près le travail que nous effectuons depuis vingt-cinq ans à L’Infini, où nous venons de publier le centième numéro ; et pas davantage celui que met en évidence, depuis maintenant dix ans, la revue Ligne de risque. La critique aime faire comme si cette accumulation de plus-value n’avait pas lieu. L’éternelle répétition de l’insignifiance éditoriale semble en effet la requérir sans trêve.

Peu importe si ceux que vous appelez les « médiatiseurs » inscrivent au calendrier de l’actualité nos modestes contributions. Les livres sont là, les textes peuvent se lire. Sans que cela se sache trop, nous effectuons le travail de la vieille taupe. Je reçois aujourd’hui un long article de Buenos-Aires qui semble s’en apercevoir.

Il m’est arrivé d’insister sur cette image insolite : un pape jouant au piano du Mozart. La rencontre entre la musique de Mozart, un piano et un pape me paraît encore plus étonnante que celle d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection. Mais quand le Pape ne joue pas du piano, il lui arrive, de manière à la fois précise et rigoureuse, de commenter ce texte dont nous pouvons vérifier chaque jour que personne n’en connaît rien, si tout le monde croit le connaître : c’est de l’Évangile que je parle, le livre le plus ressassé et méconnu de l’Histoire. Benoît XVI examine les récits, les anecdotes, reprend les unes après les autres les paraboles. Qui connaît encore ce genre de choses ? L’apparition de Satan, qui l’a en tête ? Etrange personnage, n’est-ce pas ? Cela semble battu et rebattu, et pourtant on le découvre ici comme pour la première fois.

VOIR AUSSI

Le Pape est humble et honnête. Il se contente de faire jouer le texte devant nous. Il se livre à un bord à bord avec la tradition juive, jusqu’au point où cela ne peut plus marcher. Ce point, c’est celui où le Christ dit : « C’est moi. » Il formule la chose temporelle ainsi : « Avant qu’Abraham fût, je suis. » Pour Israël, cet énoncé est un objet de scandale. C’est lui qui sépare l’Eglise et la Synagogue. La question du « Je suis » partage les Juifs et les chrétiens. La proposition christique est violemment anti-biologiste. D’une certaine manière, il est difficile de concevoir un énoncé plus inactuel. À notre époque, on assiste en même temps à une expropriation de la parole et à la prise en main de la reproduction des corps par la technique. C’est pourquoi revenir sur la manière dont le Verbe s’est incarné présente le plus vif intérêt. Lire le Pape est à mon sens un geste subversif. Cela prouve que nous n’en sommes plus à l’âge des Temps modernes. Ce qui m’amuse, c’est que toute une propagande mettant en avant ce que j’appelle, à la suite de Queneau, la « sessualité », passe son temps à attaquer, sur ce point, l’Eglise catholique, apostolique et romaine.

À ce propos, je défendrai toujours le catholicisme, mais je récuse comme une illusion ce qu’on appelle banalement le christianisme, terme vague et confus, derrière lequel se cache une formulation protestante. Il n’y a pas non plus de « judéo-christianisme ».

Le « sesse » et la parole : l’Église romaine met en relief les deux points où ça crise. C’est pourquoi elle est honnie journellement, à travers tous les moyens de la propagande médiatique.

Un matin, le vieux Lacan, tout ébouriffé par une nuit de concentration, est arrivé à son séminaire avec un concept dont il était très content. Il s’agissait du « plus-de-jouir », qui fait fond, lui aussi, sur la plus-value. N’y a-t-il pas un lien entre la « plus-value intérieure de la parole » qu’évoque le Pape et le « plus-de-jouir » inventé par Lacan ? Mais oui. Pour qu’il y ait du plus-de-jouir, encore faut-il qu’il y ait du plus-de-parole. Evidemment, c’est là aussi que le bât blesse. On se retrouve devant une énorme accumulation de ratages. Vieille histoire, que l’Evangile prend à revers. C’est même pourquoi ce texte, si simple en apparence, se révèle si difficile à comprendre pour le « parlêtre ».

À Ligne de risque, vous vous voulez « témoins » de la parole. Aucune objection, sauf qu’en grec « témoin » veut dire martyr. « Je ne crois qu’aux témoins qui se font égorger », dit Pascal. En ce qui me concerne, je reste zen sur la corrélation entre la messianité et la croix. Si le déploiement à partir de la parole est une nourriture spirituelle, il peut aussi se transformer en poison. Cela s’est vu, cela se reverra. Une tendance au martyre, telle est la forme la plus toxique de l’empoisonnement. J’aime beaucoup cette proposition de Joseph de Maistre : « Celui qui ne comprend rien comprend mieux que celui qui comprend mal. » C’est un énoncé profondément catholique, et qui ne peut qu’apparaître pénible à une oreille actuelle. Et pourtant, la formule est illuminante.

La plupart des individus sont rivés à leurs ordinateurs pour effectuer des transactions, certainement pas pour écouter la parole. Mais cette occupation des corps par le réseau est aussi une chance. D’un côté, elle oblitère la parole, de l’autre elle indique le lieu même de l’impossible. Il n’y a de langage véritable que par rapport à une écoute. Et pourtant, il ne faut pas négliger ce que Heidegger appelle le « tracé ouvrant » de la parole, qu’il lie à ce qu’il nomme une « monstration appropriante ». Ça parle et ça voit simultanément. Plus ça écoute, plus ça voit. Nous sommes là très loin de l’industrie du spectacle. Il ne me paraît pas nécessaire de récuser la représentation. On peut l’utiliser avec profit, la retourner. Pour le reste, vous constatez comme moi qu’elle se dirige vers sa décomposition, que ce soit en art, en politique, en philosophie. A ce propos, j’aimerais vous parler d’un texte : Sur la Madone Sixtine, écrit par Heidegger en 1955, et traduit par Matthieu Mavridis [7]. Dans ce texte, celui que vous appelez le Souabe établit la différence essentielle qui existe entre un site et une place . Le tableau de Raphaël se trouve dans un musée à Dresde, mais il était auparavant au fond de l’abside de l’église San Sisto de Plaisance. Il ne s’agissait pas d’un « tableau », mais d’une fenêtre peinte, située entre deux fenêtres réelles de même taille que l’oeuvre. Cette fenêtre « était, c’est-à-dire elle reste, à travers sa métamorphose, un déploiement de figuration unique en son genre ». Elle a une place dans le musée, mais elle a perdu son site. « Métamorphosée, quant à son déploiement, en "oeuvre d’art", la figuration est en errance ailleurs que chez soi. Pour le mode de représentation muséal, qui garde toute sa nécessité historiale propre, ainsi que son droit, cet ailleurs ne peut que rester inconnu. Le mode de représentation muséal nivelle tout dans l’uniformité de l’"exposition". Là, il n’y a que des places, pas de site. »

La Madone Sixtine montre la Vierge Marie tenant dans ses bras son Fils, qui est aussi le Verbe de Dieu, donc son créateur et son Père. Que tout ça fasse image tient à la spécificité du catholicisme romain, à son immense humour. Heidegger commente ainsi — « Dans la figuration, en tant qu’en cette figuration a lieu le paraître du dieu se faisant homme, a lieu cette transformation qui vient à soi sur l’autel en la "transsubstantiation", c’est-à-dire le coeur même de la messe comme célébration. » Ainsi, ce tableau renvoie à ce qui a lieu au cours de la messe catholique, et qui par définition n’est pas représentable mais offre à la représentation son site. Heidegger précise : « La figuration n’est pas une copie, elle n’est pas même seulement une symbolisation de la sainte transsubstantiation. Elle est le paraître du jeu d’espace-et-temps, entendu comme site où le sacrifice de la messe est célébré. »

Nous sommes là tout près de ce que Heidegger appelle une « monstration appropriante » au service du « tracé ouvert » de la parole. La Madone Sixtine vue dans un musée et contemplée dans son site, ce n’est pas du tout la même chose. Aujourd’hui, l’histoire de l’art, tout le monde s’en fout. A la limite, on pourrait prendre les collections de Peggy Guggenheim ou de François Pinault, et les foutre dans la lagune, à Venise. San Giorgio resterait impassible devant cet acte de vandalisme salubre.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Tout cela se tient : parole, « sessualité », « monstration ». Le Spectacle requiert l’ensemble de la communication comme force de travail pour en dégager la plus-value en rapport avec les marchés financiers. Qu’il s’ensuive une laideur généralisée dans ce qui subsiste de la représentation artistique, que cette laideur soit de plus en plus agressive, et même pathétique, ne doit pas nous surprendre. Encore moins nous scandaliser. Un certain fou rire silencieux est ici de mise.

Le « philosophisme », inhérent aux Temps modernes, est en crise profonde [8]. Il est même à l’agonie. Joseph de Maistre a raison de déceler sous ses apparences le spectre du protestantisme. Il n’y a pas, il n’y a jamais eu de philosophie « catholique ». Ce qui prouve à mon sens la supériorité de l’Eglise romaine sur les « variations » protestantes. La philosophie allemande, à partir de Kant, est liée à la Réforme. Ce n’est pas par hasard si Heidegger finit par récuser l’appellation de « philosophe » en ce qui le concerne. Pour lui, la philosophie ne survivra pas aux Temps modernes. Elle n’a plus de sens, en tant que tel, au moment où s’affirme une ère planétaire sous les dehors du marché et de la Technique. Faut-il qu’on haïsse le Souabe ? Le clergé philosophique ne peut pas faire autrement que de voir en lui un hérétique. Son dossier était mauvais dès le début : contrairement à ce qu’on raconte, le point rouge tient moins à sa carte d’adhésion au parti national-socialiste qu’à son appartenance initiale à l’Eglise catholique et romaine. Nazi, c’est très grave, mais catholique, c’est définitif.

Je pense comme vous qu’il faut rompre avec le « philosophisme », et que cette rupture doit être radicale. Mais je vais plus loin. Je propose de rompre également avec le christianisme, ce concept protestant. En tant que catholique, je ne sais pas ce qu’est le christianisme. Cette formulation me paraît dramatiquement erronée.

À se dégager du christianisme, nous allons peut-être enfin comprendre l’évangélique dans sa langue. Nous allons peut-être mettre chaque langue, le grec, le latin, l’hébreu, là où il faut dans le noeud christique. Ce que je propose, c’est de mettre chaque langue dans son site du point de vue catholique, c’est-à-dire universel.

Je suis d’accord pour ne pas noyer le Logos grec dans l’hébreu, où il n’a que faire. Mais je ne m’interdis pas, ni vous non plus, de m’intéresser à ce qui lui arrive chez Parménide et chez Héraclite. D’ailleurs, le Logos est désormais à l’abandon dans son propre site, où l’économie politique produit la plus-value de son refoulement.

Et puis il n’y a pas que les Juifs et la Grèce. Il y a l’Inde et la Chine. Ce n’est pas par hasard si l’Eglise catholique se tourne maintenant vers l’Asie. Le Pape vient de produire un document d’une grande subtilité sur la rencontre nécessaire de l’Eglise romaine avec la Chine. Hommage à la Compagnie de Jésus. Sur cette affaire, les Jésuites ont eu plusieurs siècles d’avance. Je salue, en passant, la mémoire de Matteo Ricci, sur la tombe duquel je me suis recueilli à Pékin. Il est de l’essence même du catholicisme de parler toutes les langues . C’est très exactement cela — être catholique, au sens où je l’entends. Il me semble avoir compris que Ligne de risque occupe à sa manière cette position, qui, pour être paradoxale, n’en est pas moins logiquement fondée.

La « monstration appropriante » du « tracé ouvrant » de la parole révèle l’abîme qui sépare le christianisme, véhiculé planétairement par les, sectes protestantes, de la « véritable religion », qui ne peut être que la catholique.

La plus étrange manière d’envisager l’incarnation du Verbe, on la trouve chez Michel Houellebecq, cet écrivain dont François Meyronnis, dans De l’extermination considérée comme un des beaux-arts, met en lumière la mystique de vengeance. Voici un de ses poèmes : « Cela fait des années que je hais cette viande / Qui recouvre mes os. La couche est adipeuse, / Sensible à la douleur, légèrement spongieuse ; / Un peu plus bas il y a un organe qui bande. / Je te hais, Jésus-Christ, qui m’a donné un corps, / Je n’ai pas envie de vivre et j’ai peur de la mort. » Je me suis amusé à citer ce texte cocasse dans Une vie divine pour montrer que le progrès existe en poésie. Que vient faire Jésus-Christ dans cette affaire, sinon pimenter la salade ? Revenons au baptême, qui soustrait le corps qui parle à la diabolie où il a été engendré, puisque nous avons tous été engendrés dans l’iniquité. Ce n’est pas le Christ qui nous a donné un corps, loin de là. Mais, un peu d’eau sur la tête — romaine, bien entendu —, quelques phrases, et voilà. On est quitte.

L’hébreu de la Bible est une langue sacrée. Mais je souhaiterais qu’on ne néglige pas pour autant le latin, qui a été, lui, une grande langue sacramentelle. On l’a utilisé pour les rites, et pour effectuer un certain nombre d’opérations, par exemple l’eucharistie.

Je trouve intéressant que Benoît XVI réinjecte un peu de latin dans la liturgie. Cela ne fera de mal à personne. Que les fidèles ne comprennent rien à ce qui est dit pendant la messe me paraît hautement souhaitable. Moins ils comprennent, plus ils comprennent. La mauvaise compréhension est à la portée de toutes les oreilles. Le point de vue catholique consiste à lui donner le moins d’aliment possible. Il ne faut pas renforcer le nihilisme subjectiviste, ce que Joseph de Maistre appelle le rienisme. Comme le dit cet excellent auteur, un livre sacré qui n’est pas assorti de l’autorité qui le commente ne mérite aucun intérêt. Les livres ne sont rien s’ils sont le produit du doute, comme dirait notre camarade Ducasse. Qui ne comprend pas ce paradoxe n’est pas digne de lire une ligne. D’ailleurs, à la limite, l’Eglise n’a pas besoin d’écriture, elle qui ne doute jamais . « Posséder la vérité dans une âme et un corps », Rimbaud dit ça très bien. Et déjà, Maistre, avec insolence : « Nous, heureux possesseurs de la vérité. »

La société gestionnaire dissuade chaque individu de posséder la vérité. Alors, dites-vous, a-t-elle encore besoin de réprimer ce qui est dissuadé à ce point ? La réponse est simple : oui, elle en a besoin. Vous ne serez pas seulement dissuadés. De toute façon en ce qui vous concerne, c’est trop tard, on vous réprimera également. Et plutôt deux fois qu’une. Elle dissuade, la société, puis, le moment venu, elle réprime. Elle refoule. Elle exclut. Ne vous faites aucune illusion à ce sujet. Les somnambules de l’être-ensemble, pour reprendre votre formule, comprennent très bien de quoi il retourne. Cette répression, ils la désirent en connaissance de cause. La manière dont ils vivent leur interdit une autre option. Ils réclament la servitude, quoi qu’ils en disent. Non seulement ils sentent ce dont on les ampute à chaque instant, mais ils demandent à en être amputés. Comme dit La Boétie, la servitude est volontaire. Le catéchisme démocratique a beau recouvrir cette vérité, elle n’en est pas moins éclatante. Abrutissez-moi, demande le somnambule. Amputez-moi. Cher Haenel, cher Meyronnis, ne succombez pas à la tentation humaniste, qui par ailleurs n’est pas votre genre. Nous savons ce qu’il faut penser des foules. L’être-ensemble est toujours tyrannique et refoulant. Il aspire toujours à l’esclavage. Sur ce point, je suis d’une radicalité absolue. Les foules refoulent, c’est leur mouvement naturel. Il n’y a pas de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, dit l’Evangile. Le refoulement originaire est préalable à toute formation sociale. La servitude s’explique très bien. Il y a des risques à ce que la parole vous parle, et ce risque a pour effet de dissoudre les foules. Il opère la scission. Il écarte l’homme de l’homme.

Quand la parole s’adresse à quelqu’un, ce qui n’arrive pas tous les jours, il y a un risque d’embarras psychique. La psychose devient une menace sérieuse, qu’il faut savoir écarter de soi. Ce que vous écrivez l’un et l’autre oblige à des précautions. La lecture de Lautréamont est ici essentielle. Elle permet d’aborder les zones les plus ténébreuses sans adopter la posture romantique. Celle-ci est caduque. Elle fige celui qui l’adopte dans une pose. Elle le condamne aux gémissements poétiques, qui sont le contraire de la poésie. Ce qu’il faut comprendre est simple — le somnambule milite en faveur de ses chaînes. Il aspire à sa propre extermination. Là-dessus, le mensonge est massif, et il y a toujours un gentil philosophe pour faire reluire à l’être-ensemble un horizon de décence. Mais ce n’est qu’une farce honteuse, qui dissimule une propagande sournoise et cléricale en faveur d’un surcroît d’abjection. Nietzsche : « Les philosophes, ces prêtres masqués. »

Vous avez raison de corréler la brise légère où Dieu se révèle au prophète Elie et les pas de colombe sur lesquels s’avancent toujours les plus grandes pensées. L’être-ensemble, lui, a tendance à faire du bruit — beaucoup de bruit. La Gaytto-pride m’a empêché tout un après-midi de travailler. Quel boucan ! Mais quelle nullité en même temps ! Quel vide ! Voilà où mène le patriotisme sexuel poussé à son paroxysme.

Nietzsche a une autre métaphore : celle de la lumière des étoiles, qui n’apparaît aux yeux humains que bien après la mort des astres. Il faut du temps, beaucoup de temps, pour qu’une information parvienne jusqu’aux somnambules [9]. Et même quand elle arrive, c’est comme s’il ne s’était rien passé. Ils continueront à nier ou à contester qu’il y ait eu, là, une étoile. La lumière stellaire que nous incarnons en ce moment précis, la société s’acharnera à la refuser. D’abord, nous avons le tort d’être encore vivants. Il nous faudra mourir avant d’escompter un peu d’attention. Le mieux que nous puissions espérer, ce n’est pas que l’être-ensemble nous reconnaisse, mais que quelques-uns, très peu, finissent par apercevoir la lumière.

VOIR AUSSI

Casser en deux l’histoire de l’humanité, cette formule de Nietzsche relève de l’illusion. C’est un voeu pieux. L’humanité se définit de ne tenir aucun compte des cassures temporelles, sauf pour les falsifier. Le Christ et l’Antéchrist sont voués, vis-à-vis d’elle, à la même incompréhension. Pour « l’humanité », il ne s’est jamais rien passé. Rien, jamais. C’est son credo. Elle n’en a pas d’autre. Elle ne peut pas en avoir d’autre. Mais alors ? Alexandre, César, Napoléon, Staline, Hitler ? Ils ont bien eu lieu, quand même ! Ben, non. La réitération historiciste, avec toute sa violence, son injustice, sa cruauté, n’a pas d’autre but que de maquiller le fait qu’il ne se passe rien pour l’humanité. Les gens qui parlent de « devoir de mémoire » se laissent abuser par des formules creuses. La mémoire n’a rien à faire avec le devoir.

L’amour et l’écoute de la parole participent, c’est vrai, de la même dimension secrète. Ezra Pound : « Amo ergo sum ». On retrouve ici le « Je suis » et sa corrélation avec l’amour. Autant l’avouer : cela ne va pas de soi. Mais la monstration de l’amour a été faite en Italie, sous les auspices du catholicisme. Je désapprouve l’expression de « Contre-Réforme ». Tous ces mots : « Réforme », « Contre-Réforme », « christianisme » émanent de la propagande protestante. Je crois qu’il faut parler de révolution catholique , qui fut peut-être la seule. « France, mère des arts, des armes et des lois »... J’ai appris ces vers de Du Bellay au lycée, et j’en ris encore.

Le jésuite Gracián a raison : « Rome, catholique antichambre du ciel ». En voilà un qui incarne la révolution catholique à son point zénithal. De l’Incarnation, il dit qu’elle est un « abrégé ». Manière de rappeler qu’en bonne rhétorique, la concision s’impose comme la clé de la bonne prolifération. Car il y en a une mauvaise, comme il y a un mauvais infini, selon Hegel. « C’est dans l’Incarnation, dit-il, que s’abrège ce Dieu si grand qu’il ne peut tenir dans les cieux des cieux. » L’ abréviation , dont parle ce jésuite génial, participe de l’amour : « L’amour, dit Gracián, fait un cercle sur lui-même, couronne la fin par le début, et chiffre en un seul point tout le bénéfice d’une éternité. De la sorte, toute la longue durée des siècles est ramenée à la nouveauté d’un prodige merveilleux. » « Forte pensée », commente lui-même le jésuite, qui n’éprouve pas le besoin de simuler la modestie. Suis-je apostolique ? Eh bien oui, dans ce sens. Comme Gracián.

Le cas Bernard Dubourg est évidemment passionnant. Les deux tomes de L’Invention de Jésus, je les ai édités il y a vingt ans dans le sillage de la publication de Paradis. Figurez-vous que je n’ai jamais rencontré l’étrange Dubourg. Nous communiquions par téléphone. Ses livres mettent en évidence une découverte révolutionnaire. Cela suppose une grande virtuosité dans la mise en regard des langues les unes par rapport aux autres. En l’occurrence, le grec et l’hébreu. On sent à chaque ligne que Dubourg est très cultivé, et qu’il a compris un point que personne n’a compris avant lui. Cette découverte, eût-il pu la faire dans une autre langue que le français ? Je ne le crois pas. La réinjection de l’hébreu dans le Nouveau Testament est une opération de pensée qui a eu lieu, à une certaine époque, en langue française. Que presque personne ne l’ait vu n’y change rien. Il s’agit d’un événement considérable. Il arrive à notre auteur de tomber dans de saintes colères. Avec le temps, on décèle d’ailleurs, dans ses livres, pas mal d’exagérations, mais c’était nécessaire.

À l’époque, qui avait entendu parler du midrash ? De la Kabbale ? Quelques spécialistes, et puis c’est tout. Quant aux liens de l’Évangile avec cela, personne ne l’avait envisagé. Ni les exégètes juifs ou catholiques, ni les scientistes. La découverte de Dubourg a tout de suite fait l’objet d’un enfouissement absolu. Personne ne voulait en entendre parler. En tant qu’éditeur, je me rappelle cette surdité générale. Le refoulement est si fort, en langue française, que c’est précisément là, oh de manière furtive, et tout de suite recouverte, qu’il peut être levé. Par rapport à Dubourg, je trouve qu’il a raison d’insister sur la lettre hébraïque, mais pour ,autant je ne me passe pas de ce qui, dans l’Evangile, fait récit.

HDBR — ha dabbar — « ce n’est pas seulement "le verbe", "la parole", écrit Dubourg, mais aussi "la chose", "l’événement" ». Ici nous partons de l’hébreu, mais ce dont il s’agit se transfuse d’une langue à une autre. Contrairement à ce que dit Dubourg, le passage a lieu. Ha dabbar, qui est un masculin, peut se rendre par « le verbe », mieux que par « la parole », même si cela implique un détour par le latin. Dubourg conclut : « Avec DBR, il n’y a donc aucune distinction à introduire entre la parole et l’événement divins, entre l’être-en-fait et l’être-en-parole ». Encore Dubourg : « YHWH, ça n’est pas que vulgairement « dieu », ou « Yahvé/ Jéhovah » ; YHWH est en réalité le verbe être, HYH, dans tous ses états et à toutes ses formes, un « est + était + sera », explosivement réduit à son noyau le plus ramassé et y incluant ses dimensions à la fois accomplie et inaccomplie. »

L’Invention de Jésus est resté longtemps sur ma table. C’est un livre d’une importance capitale. Dans Une vie divine, je me suis amusé à transcrire au présent le début de l’Evangile de Jean concernant le Verbe : « Ici, maintenant, au commencement, est le verbe et le verbe est avec dieu / et le verbe est dieu. / Il est sans cesse, sans recommencement ni fin, avec dieu. / Tout est par lui, et sans lui rien n’est. » Dubourg se trompe sur un point : il estime que l’hébreu, en tant que langue sacrée, est intraduisible. Il n’y a donc pas, de son point de vue, de transmission apostolique en dehors de la langue de fond. C’est une erreur. Tout est traduisible. Le passage d’une langue à une autre est incessant. Ce qui vient de l’hébreu passe par le grec, va vers le latin, etc. Il n’y a aucune raison de récuser la trajectoire du catholicisme à travers les langues. Cette trajectoire est une possibilité spirituelle, au présent . « Il revient juger les vivants et les morts, etc. »

Le livre de Dubourg a dû faire face à la coalition de toutes les ignorances. L’ignorance « chrétienne » n’a plus à être démontrée. L’ignorance scientiste l’accompagne. Mais il y a aussi l’ignorance juive. Le livre qui démontre le lien de l’évangélique avec les ressources de la langue hébraïque est une mauvaise nouvelle pour le judaïsme rabbinique. La conversion, autrement dit le retour à la juste observance, sans laquelle on manque la vérité d’Israël, oblige d’adopter le midrash chrétien. Il y a une incompatibilité radicale entre le midrash évangélique et le midrash rabbinique. Où se trouve la vérité du judaïsme ? Quel sens véritable a la Thora ? Les procédures du commentaire sont ici et là les mêmes, mais les deux commentaires s’opposent. Là aussi, il faut donc enfouir. Enfouissement chrétien, enfouissement scientiste, enfouissement juif. À l’époque, Dubourg a été le seul à désenfouir. Les évangélistes ne pensaient pas être « en progrès » par rapport à la Loi juive. S’ils croient pouvoir l’abolir, c’est en l’accomplissant. L’Evangile réalise un retour de la Bible. Son but est une restitution révolutionnaire, nullement une réforme. C’est cela que montre Dubourg. Les chrétiens n’ont pas été autre chose que des conservateurs juifs. Très mauvaise nouvelle pour la Synagogue. Les Juifs rabbiniques reçoivent ce que Dubourg appelle une « raclée conservatrice ». Ce que notre auteur ne voit pas, c’est que la « raclée conservatrice » n’en est pas moins, et pour cette raison même, révolutionnaire. Elle est l’une parce qu’elle est l’autre. De même, j’affirme que Joseph de Maistre n’est pas un conservateur, ni même un « réactionnaire » : c’est un vrai révolutionnaire, beaucoup plus que les misérables Robespierre et Saint-Just. Les Juifs rabbiniques, pour les midrashistes chrétiens, sont des impies ne sachant pas lire la Bible hébraïque, et étant par là incapables de l’accomplir. La grande question des Evangiles demeure celle de l’accomplissement des Ecritures. Les Evangélistes n’ont souhaité, selon Dubourg, que de « restaurer une bonne et saine et juste lecture, et une bonne et saine et juste observance de la parole divine biblique sacrée ». Rien d’autre. Vous sentez l’importance des enjeux, et l’accord secret de tous pour les censurer. Un accomplissement qui abolit, qu’y a-t-il de plus révolutionnaire ? Il y a du blasphème dans l’air, pour tout le monde. Les obscurantismes chrétiens, juifs et scientistes se soutiennent mutuellement. Qui veut vivre dans l’expérience personnelle de ce qui affleure ici ? C’est le point d’achoppement : entre ce qui peut soutenir le « Je suis » et ce qui ne le peut ou ne le veut pas.

L’historial de l’évangélique a en effet son site dans l’hébreu. Mais la métaphysique peut être débordée de partout. Pas seulement depuis l’hébreu. Il y a un débordement intra-hébraïque, et l’on ne fait que commencer à l’apercevoir. Le fond de la question nous échappe encore. Depuis la position universelle, c’est-à-dire catholique, on peut excéder la métaphysique occidentale aussi bien par l’hébreu que par le sanscrit ou le chinois, et évidemment par le grec lui-même. Un Français à l’écoute de sa propre langue se donne la possibilité d’un tel voyage. Cet événement dont on sent l’approche, et qui traverse toutes les langues comme un éclair, c’est en français, dans la langue même du refoulement, qu’il peut se déployer avec le plus d’ampleur.

Il n’y a pas d’autre Révolution française que celle dont je parle. Si l’universel s’énonce en français, c’est en effet depuis cette position singulière. Pas en vertu du vieux catéchisme des Temps modernes. L’historicité, ici, ne recoupe pas l’historial. Pour autant, il n’y a pas d’historialité sans historicité. Là-dessus, je me sépare de Dubourg. Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. L’évangélique ne fait pas fond sur de l’histoire, mais il a une base dans l’Histoire. Le tombeau vide de la résurrection est une bonne nouvelle, dont plus personne n’a envie d’entendre parler (Il n’y a plus d’enfer ni de résurrection non plus, les deux phénomènes étant concomitants). Mais avant de ressusciter, il faut mourir. Avant de mourir, il faut naître. Si le tombeau était déjà vide, où serait la victoire sur la mort ? Celui qui est ressuscité a dû passer par la mort. Sinon, à quoi bon ? Si la mort n’avait pas été traversée, comment l’aurait-on vaincue ? Dans cette affaire, j’estime que Dubourg s’aveugle. Il se laisse emporter par sa découverte. On n’est pas obligé de s’infliger des Crucifixions tous les jours, ni de se mettre constamment sous les yeux une Déposition de la Croix. C’est la parole qui va à la mort ; mais on ne peut pas laisser le corps en arrière. Il y a un lien entre saint Paul et le sheol des Juifs. Ce lien passe par l’hébreu, par un jeu de mots entre « Saul » et « Sheol ». Là-dessus, la démonstration de Dubourg est éclairante. Mais cela ne signifie pas que Paul n’ait pas existé [10]. Midrashons, mais ne laissons pas tomber le récit. Je préfère tenir les deux bouts, plutôt que de devenir un forcené du midrash. Tout cela s’enracine, germe et fleurit dans les ressources de l’hébreu, mais cela ne ferme pas la porte de l’histoire. Affirmer le « Ni Grec, ni Juif » comme le fait saint Paul [11], cela peut être la meilleure des choses, mais si on le fait mal, cela devient une perte des deux côtés. De quel grec parlons-nous ? De quel hébreu ? Quitte à postuler un universel, autant qu’il ne tombe pas dans la facilité syncrétique. Il faut créer du singulier universel : Dante s’en est avisé.

La Madone Sixtine de Heidegger est un texte important. Il permet de différencier la place et le site. Si la parole n’est pas prouvée par des actes, quelle vérité conserve-t-elle ? Nous n’avons aucune raison de nous enfermer dans l’hébreu, ni d’ailleurs dans le grec. Il faut maintenir la possibilité d’un passage constant. Je peux me reconnaître dans toutes les langues et dans toutes les traditions. Je suis exodique, mais avec comme perspective le retour, et même l’Eternel Retour. Ulysse est-il exodique ? En un sens, oui, mais dans le Retour.

On ne peut pas s’acheminer vers la parole en se fermant à l’historique. C’est ce que démontrent à la fois Cercle et De l’extermination considérée comme un des beaux-arts. Ces livres auraient-ils pu être écrits depuis une autre langue que le français ? Je ne crois pas. De même, sur un autre bord, les symptômes que sont Jonathan Littell et Michel Houellebecq se sont déposés dans le français, et pas dans une autre langue. Ces phénomènes : Haenel, Meyronnis, Littell, Houellebecq, vous me permettrez d’ajouter Sollers, sont exactement contemporains. Qui arriverait à se rendre compte d’une telle contemporanéité saisirait la littérature dans son point le plus vif, non pas la piteuse « littérature-monde » francophone, mais une littérature-esprit. C’est en français que l’on peut comprendre la terrible prophétie du grand Hegel : « A voir ce dont l’esprit se contente, on mesure l’étendue de sa perte. » [12]. Une critique digne de ce nom partirait de ce point. Et ce qui s’ouvrirait à elle serait radicalement neuf. Par rapport à ce qui se jacte ici où là, cela ferait la différence. Mais qui a envie de faire la différence ? C’est là qu’ils ont peur. Une peur obscène, envahissante, sur laquelle ils n’ont aucune prise. Nous avons toutes les raisons de célébrer la langue dans laquelle nous écrivons. Pas comme des académiciens, ni pour défendre je ne sais quelle francité, mais parce qu’elle est la langue de l’universel révolutionnaire, dont il nous faut continuer à faire l’expérience.

SUR L’« ÉLANGUES » VOIR

Dans un texte de 1975, j’ai inventé la notion d’« élangues », pour essayer de faire comprendre Joyce à Lacan. Ma thèse est aujourd’hui que le français est fait pour cet « élangues ». C’est l’élan et la langue de la traductibilité absolue . Vos écrits, Messieurs, supposent que vous en êtes conscients.

Le sanscrit, le chinois, l’hébreu, le grec, le latin, vous parlent, et toutes les langues européennes, oh combien. Mais le français, Messieurs, le français, quelle incroyable merveille !

Allez, de l’audace, citons Céline :

« Le français est langue royale, il n’y a que foutus baragouins autour ! »

Au pape et au royal, donc, et mort à la plèbe, à celle d’en haut, comme à celle d’en bas ! [13]

Propos recueillis et retranscrits par Yannick Haenel et François Meyronnis.

Tous les chemins mènent à Rome

Bernini, La Vérité dévoilée par le Temps (détail), Rome, 11 décembre 2007. Photo Sophie Zhang.

L’Infini 103, Printemps 2008. ZOOM : cliquer sur l’image.

Les deux photographies qui "encadrent" l’entretien republié dans L’Infini n° 103 ont été prises à Rome le 11 décembre 2007. Pour mieux en comprendre la portée et le sens, réécoutez l’enregistrement radiophonique qui suit.

Le 26 juillet 2008 (sur France-Culture), Philippe Sollers revenait sur Rome, les « histoires de papes » (le "duel" Vélasquez-Bacon [14]), l’attentat contre Jean Paul II, la villa Borghese, Le Bernin (La vérité révélée par le Temps), Saint-Pierre de Rome, L’Adoration perpétuelle, etc., et donnait une définition stricte de sa « révolution catholique »...

Peinture, musique, sculpture, architecture... Sans arrêt du profane au sacré. « Tous les sens sont convoqués à la fois. »

Le Bernin, Buste du pape Innocent X, vers 1650. Vélasquez, Portrait d’Innocent X, vers 1650.

Photo A.G., Galerie Doria Pamphili [15], Rome, 24 juin 2015. Zoom : cliquez l’image.

Le Bernin à la Galerie Borghese à Rome.

Le Bernin, La Vérité révélée par le Temps, détail.

« La vérité surgit et elle n’est pas triste, contrairement à ce qu’on croit. »

Photo A.G., Rome, 23 juin 2015. Zoom : cliquez l’image.

Le Bernin, L’enlèvement de Proserpine, détail.

« Il faut voir dans le marbre avec quelle extraordinaire délicatesse

les doigts s’enfoncent dans la cuisse gauche. »

Photo A.G., Rome, 23 juin 2015. Zoom : cliquez l’image.

Le Bernin, L’enlèvement de Proserpine, détail.

Photo A.G., Rome, 23 juin 2015. Zoom : cliquez l’image.

Raphaël, La Madonne Sixtine, au musée de Dresde. L’Infini 104, Automne 2008.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Martin Heidegger

Sur la Madonne Sixtine

« Über die Sixtina » (1955) fut publié pour la première fois dans l’ouvrage de Marielen Putscher, Raphaels Sixtinische Madonna — Das Werk und seine Wirkung [16]. Il se trouve aujourd’hui dans Martin Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens, G.A. t. 13, Frankfurt, Klostermann, 1983, p. 119-12l.

Ce texte est le fruit de longs et nombreux entretiens entre Heidegger et Marielen Putscher, qui, après avoir suivi l’enseignement de ce dernier à Fribourg, a consacré un travail important à la Madone Sixtine. En témoignage amical de ce questionnement commun, Heidegger a accepté de rédiger ce petit texte, publié en guise de postface à la monographie en question. Si Th. Hetzer avait bien déjà publié une étude sur la même oeuvre en 1947 [17], il n’avait absolument pas envisagé la question de la coappartenance du site (Ort) et de la figuration (Bild), qui est justement centrale pour l’étude de M. Putscher [18]. Ce qu’il faut bien appeler maintenant un « tableau » (Tafelbild) — que M. Putscher date de 1512 — est aujourd’hui « exposé » au musée de Dresde. Selon M. Putscher, il est tout à fait vraisemblable qu’il devait à l’origine se situer au fond de l’abside de l’église San Sisto de Plaisance (Piacenza) [19] entre deux fenêtres « réelles », de même taille que lui. Et c’est en direction de cet accord profond entre l’oeuvre et le site qui s’ouvre autour et à partir d’elle que l’étude de M. Putscher déploie son questionnement.

Un dernier mot, à propos du mot « Bild », qui est traduit ici par « figuration ». C’est Heidegger lui-même qui parle (Aus der Erfahrung des Denkens, G.A. 13, p. 171) :

« Bilden » [configurer] renvoie au verbe du Vieil Haut Allemand « pilon » ; ce terme signifie : pousser, presser, pousser à émerger (Her-vortreiben). Configurer, c’est porter là-devant à l’émergence (Her-vorbringen) : plus précisément : là-devant (vor), nommément dans le désabritement, dans le manifeste, et dans l’émergence (her) à partir de (aus) ce qui reste abrité et de ce qui s’abrite. Ce qui est porté à l’émergence dans cette acception, ce qui est configuré, c’est la configuration (das Gebild). Dans la mesure où cette dernière vient à se montrer, et ainsi, vient au paraître, elle s’offre au regard ; en tant que configuration, elle est du même coup la figuration originaire (das ursprüngliche Bild). Au contraire, la copie (Abbild) et la reproduction (Nachbild) ne sont jamais des figurations qu’en une signification dérivée. Cette dernière se trouve déjà dans le nom latin imago, à partir d’où parle le radical imitari — imiter, reproduire. Au contraire, le nom « icône », qui provient du grec, a un sens plus profond, qui lui vient du verbe είκω, c’est-à-dire se retirer, faire un pas en arrière devant quelque chose, laisser ce devant quoi l’on se retire arriver et ainsi apparaître. La figuration relève originairement de la conjuration en tant que geste qui porte là-devant à l’émergence (Hervorbringung), et non l’inverse. »

Sur la Madone Sixtine

Tout un ensemble de questions encore non résolues concernant l’art et l’oeuvre d’art se rassemblent autour de cette figuration. Le mot de « figuration », n’est ici que pour dire : figure, au sens d’un regard qui s’en vient d’en face, et en tant précisément qu’il advient. Penser ainsi la « figuration », c’est se trouver encore avant la différenciation entre « fenêtre peinte » et « tableau ». La différence, dans le cas unique de la Madone Sixtine, n’est pas une différence simplement catégoriale, mais une différence historiale. « Fenêtre peinte » et « tableau » sont des figurations en une modalité chaque fois différente. Que la Madone Sixtine soit devenue un tableau et par là trouve sa place dans un musée, en cela s’abrite en secret le cours proprement dit de l’Histoire de l’art occidental depuis la Renaissance. Mais peut-être bien que la Madone Sixtine n’était pas non plus initialement une fenêtre peinte. Elle était, c’est-à-dire elle reste, à travers sa métamorphose, un déploiement de figuration unique en son genre.

Theodor Hetzer, avec qui je partageais le même banc du Lycée de Fribourg, et qui a toujours eu toute mon estime, nous a tant éclairés sur la Madone Sixtine que chacun ne peut que le remercier pour sa capacité de penser ce qui s’offre à voir. Cependant, sa remarque, selon laquelle la Madone Sixtine « n’a pas d’attaches à une église particulière, ne requiert pas un placement déterminé », m’a profondément déconcerté. Voilà qui est juste si l’on pense d’un point vue esthétique ; et pourtant cela manque la vérité de ce qui est proprement en cause. Où que cette figuration puisse encore « trouver place » à l’avenir, elle y aura perdu son site. Il lui reste refusé de déployer de manière initiale son être propre, c’est-à-dire de déterminer elle-même ce lieu. Métamorphosée, quant à son déploiement, en « oeuvre d’art », la figuration est en errance ailleurs que chez soi. Pour le mode de représentation muséal garde toute sa nécessité historiale propre, ainsi que son droit, cet ailleurs ne peut que rester inconnu. Le mode de représentation musé al nivelle tout dans l’uniformité de 1’« exposition ». Là, il n’y a que des places, pas de site.

La Madone Sixtine est chez elle dans une certaine église de Plaisance, non pas au sens de l’histoire antiquaire, mais d’après sa manière à elle de déployer sa figuration. À l’aune de ce déploiement, la figuration se languira toujours de ce lieu. Toutefois, je sais bien que je ne suis ni autorisé, ni armé pour avoir mon mot à dire. C’est pourquoi les remarques qui suivent restent des « spéculations ». Sans doute, speculari, c’est aussi voir, mais un voir qui n’est pas sensible.

En ce qui concerne la « fenêtre peinte », il y aurait à demander : qu’est-ce qu’une fenêtre ? Son cadre marque la limite pour l’Ouvert du transparaître, de façon à le condenser, grâce à la limite, dans une profusion de paraître. La fenêtre qui laisse entrer le paraître dans son approche est regard jeté au dehors vers ce qui advient.

Mais dans l’événement unique qu’est cette figuration unique, la figuration n’apparaît pas après-coup à travers une fenêtre déjà existante, mais c’est la figuration elle-même qui configure cette fenêtre et, ainsi, la figuration n’est pas non plus un simple retable au sens habituel. C’est un retable en un sens bien plus profond, c’est-à-dire au sens de la figuration d’un autel.

Ce qui est peint a sa manière à lui de durer. Mais une figuration ne vient jamais que soudainement à son paraître ; elle n’est rien d’autre que l’éclair soudain de ce paraître. Marie porte l’Enfant Jésus de telle manière que c’est elle qui est portée là-devant dans sa venue, qui à chaque fois apporte avec elle ce qui en retrait abrite sa provenance.

Le geste, en lequel Marie et l’Enfant Jésus déploient leur être — ce geste qui porte — rassemble son événement en le regard de leurs yeux, au sein duquel leur manière d’être à tous deux s’institue, et du sein duquel elle devient rassemblement de statures.

Dans la figuration, en tant qu’en cette figuration a lieu le paraître du Dieu se faisant homme, a lieu cette transformation qui vient à soi sur l’autel en « la transsubstantiation » ; c’est-à-dire le coeur-même de la messe comme célébration.

Seulement, la figuration n’est pas une copie, elle n’est pas même seulement une symbolisation de la sainte transsubstantiation. Elle est le paraître du jeu d’espace-et-temps, entendu comme site où le sacrifice de la messe est célébré.

Le site est à chaque fois un autel, dans une église. Celle-ci fait partie intégrante de la figuration et inversement. À l’événement unique de la figuration répond nécessairement qu’elle soit mise à part dans le site inapparent de cette église-ci, entre tant d’autres. Cette église à son tour, et c’est dire chacune qui, comme elle, est unique — en appelle à la fenêtre unique de cette figuration unique : elle fonde et achève le bâti de l’église.

Ainsi la figuration configure-t-elle le site de l’abritement qui désabrite (le site de 1’άλήθεια), et c’est en tant qu’un tel désabritement que la figuration se déploie. Le mode de son désabritement (sa vérité entendue comme la pure brillance du vrai) laisse paraître en le voilant comment, selon quel mouvement d’approche, s’en vient l’Homme-Dieu. La vérité de la figuration est sa beauté.

Cependant je vois bien que tout ceci reste un balbutiement insuffisant.

Martin Heidegger, L’Infini 104, Automne 2008. Traduction Matthieu Mavridis.

A.G., 12 septembre 2013, saint Apollinaire.

Daniel Arasse commence son petit essai Histoires de peintures par un constat : « je n’ai pas vraiment de tableau préféré ». Plusieurs tableaux lui « viennent à l’esprit ». Il cite La Madonne Sixtine de Raphaël, La Joconde, Le Verrou de Fragonard, L’Origine du monde de Courbet, La Danse de Matisse. Puis, semblant tenir à ce qu’il y en ait quand même un ou deux (comme on répond à la question : « quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? »), il revient sur La Madonne Sixtine. Il raconte son expérience au musée de Dresde. Déception. On rénove le musée. Le tableau est protégé par une glace. De sa « place », il ne voit que les reflets des néons. Il insiste et, soudain, c’est la révélation.

- Raphaël, La Madonne Sixtine, 1513-1514.

Dresde. 265 cm × 196 cm.

Le tableau préféré

par Daniel Arasse

[...] Pour revenir au tableau préféré, il y en aurait deux : La Madone Sixtine de Raphaël qui maintenant est à Dresde, et La Joconde, de Léonard de Vinci. Je ne parlerai aujourd’hui que de La Madone Sixtine.

C’est un tableau d’autel peint par Raphaël en 1516, je crois, qui représente la Vierge tenant l’Enfant sur des nuages, avec à sa gauche sainte Barbe et à sa droite saint Sixte. En haut du tableau, vous avez deux rideaux verts entrouverts, et en bas deux petits angelots qui regardent d’un air un peu mélancolique ce qui se passe au-dessus d’eux. Ce tableau a été l’un des plus admirés de l’histoire de la peinture à partir du moment où il est allé à Dresde. Avant il était dans une église à Plaisance, on savait qu’il était beau mais on n’en parlait pas trop. On allait le voir, mais ce n’était pas un grand tableau. Dès lors qu’il est à Dresde, il devient l’un des tableaux mythes de l’histoire de la peinture, et moi-même je le percevais comme un tableau mythe lorsque j’ai étudié Raphaël. Et puis je suis allé à Dresde, j’ai vu La Madone Sixtine et j’ai été extrêmement déçu car on était en train de restaurer le musée : il y avait une plaque de verre devant le tableau, et ce que je voyais depuis ma place assise c’était les néons qui se reflétaient sur la plaque de verre, je devais bouger pour deviner la peinture. J’étais extrêmement déçu, mais comme j’étais venu jusqu’à Dresde pour voir cette Madone, je ne voulais pas repartir déçu. Donc, je suis resté à peu près une heure, à me déplacer, et à un moment le tableau s’est « levé ». Et là, tout d’un coup, j’ai vu La Madone Sixtine, et je dois dire que j’ai vu l’un des tableaux intellectuellement les plus profonds de l’histoire de la peinture européenne et, si on aime et connaît Raphaël, l’un de ses tableaux les plus émouvants. Pourquoi l’un des plus profonds ? Eh bien, je crois — et c’est ce que Walter Benjamin n’a pas voulu voir ou qu’il a vu mais dont il n’a pas voulu parler — que La Madone Sixtine présente très exactement le moment de la révélation du dieu vivant, c’est-à-dire que c’est un tableau qui montre le dieu brisant le voile, le dieu s’exposant. Et ce qui pour moi le rend extrêmement bouleversant c’est en particulier la présence des deux petits anges situés en bas du tableau. Au fond, que font-ils là ? On n’en sait rien. On a imaginé les histoires les plus extravagantes sur ces deux petits anges : par exemple, qu’ils étaient les portraits des enfants que Raphaël aurait eus avec la Fornarina. En fait, je suis persuadé, pour des raisons iconographiques sérieuses, historiques et théologiques, qu’ils sont la figuration chrétienne des chérubins gardant le voile du temple dans la religion juive. Ce à quoi ils assistent eux mêmes, c’est au fait qu’ils ne sont plus les gardiens du secret et du dieu invisible : le dieu s’est rendu visible. Cette espèce d’extraordinaire tragédie — car le dieu se rendant visible signifie qu’il va mourir — est confiée à des visages d’enfants. Je trouve cela d’une puissance extraordinaire. Et depuis, je n’ai plus besoin de voir La Madone Sixtine ; elle s’est « levée », et je garde en moi cette émotion.

Daniel Arasse, Histoires de peintures, folio essais 469, 2004, p. 27-29.

Je lis sur facebook, un des lieux où, désormais, semblent devoir se dérouler les grands débats métaphysiques de notre temps (et de tous les temps !), ce commentaire d’Olivier-Pierre Thébault qui "répond" à l’entretien de Sollers ci-dessus (en tout cas le "questionne"), au moins en ce qui concerne l’analyse que ce dernier fait de L’invention de Jésus de Bernard Dubourg (publié par Sollers, rappelons-le, tout au long des années 1980). Ayant accordé récemment, entre autres, une large place à un texte antérieur de Thébault manifestement inspiré de Dubourg (cf. L’Évangile selon Philippe dévoilé ?), je pense que cette nouvelle analyse, aussi partielle soit-elle et quels que soient tous les points de l’entretien de Sollers qu’elle laisse dans l’ombre (volontairement ?) — et d’abord l’expérience intérieure sur quoi tout repose —, a toute sa place ici. Avec l’« autorisation » de son auteur, « en [s]on nom personnel, avec une volonté indomptable et une ténacité de fer » (sic), voici donc :

![]()

Le Commentaire de O.-P. Thébault

En relisant un article récent de pile face, à propos de Sollers et Dubourg :

Commençons par relire, mais attentivement, avec les yeux du dedans, ce que le Chinois de l’Infini nous dit de Dubourg, dans l’un des trop rares propos qu’il ait accordé à ce sujet, dans Ligne de risque (2007) :

« L’Invention de Jésus est resté longtemps sur ma table [sans doute pas assez !] . C’est un livre d’une importance capitale. Dans Une vie divine, je me suis amusé à transcrire au présent le début de l’Evangile de Jean concernant le Verbe : « Ici, maintenant, au commencement, est le verbe et le verbe est avec dieu / et le verbe est dieu. / Il est sans cesse, sans recommencement ni fin, avec dieu. / Tout est par lui, et sans lui rien n’est. » Dubourg se trompe sur un point : il estime que l’hébreu, en tant que langue sacrée, est intraduisible. Il n’y a donc pas, de son point de vue, de transmission apostolique en dehors de la langue de fond. C’est une erreur. Tout est traduisible. Le passage d’une langue à une autre est incessant. Ce qui vient de l’hébreu passe par le grec, va vers le latin, etc. Il n’y a aucune raison de récuser la trajectoire du catholicisme à travers les langues. Cette trajectoire est une possibilité spirituelle, au présent . « Il revient juger les vivants et les morts, etc. »

Dubourg ne se trompe pas, l’hébreu, en tant que langue sacrée, est en effet intraduisible, si on prend ce mot au sens propre. Je pourrais invoquer, avec à-propos, ce que Zagdanski nomme « tricherie sur la substance » (dans Fini de rire [20]), ou vous inviter à lire Genèse de l’Occident chrétien de Roland Tournaire, pour mieux comprendre la rupture qu’il y a entre la transmission en hébreu, ou dans des langues apparentées, du midrash chrétien (en partie encore jusque chez les Donatistes d’Afrique du Nord), et la mise en place de la machinerie catholique, dont le rôle exemplaire d’Augustin dans l’éradication de ce qui rappelait encore par trop la provenance hébraïque — on peut subsumer toutes les différences concrètes entre langues, textes, interprétations et peuples sous un universel abstrait appelé « le verbe », cela risque de n’être qu’une abstraction, non de la pensée. Mais je vais plutôt reprendre ce qu’affirme Dubourg, ici attaqué et, surtout, minimisé. La lashon haquoddesh, l’hébreu, pas le sabir adapté au règne de la marchandise, parlé par un nombre chaque jour croissant d’israéliens d’aujourd’hui, mais l’hébreu véritable, avec sa polysémie majestueuse, ses dimensions midrashiques et ses tours kabbalistiques fastueux, cèle en lui-même son secret et ne le dévoile pas, du moins sans une herméneutique puissante dont n’auront pas eu idée tant de générations de pères de l’Eglise et de théologiens. Ils ont certes formé une « transmission apostolique », mais ce qu’ils se sont transmis a autant de rapport avec hadavar (la parole hébraïque originaire), que des romans de gare avec Joyce. Je force le trait volontairement, bien sûr. Mais toujours est-il qu’hors quelques génies de la théologie, celle-ci à beaucoup plus vieillie que les trésors du midrash, de la pensée juive en général, et ne nous requiert pas essentiellement au même titre, ni au même degré. « Ce qui vient de l’hébreu passe [et ne passe pas...] par le grec, va [et n’y va pas...] vers le latin », etc.

« La trajectoire du catholicisme à travers les langues » a été maintes et maintes fois récusée, et il est impératif de tenir compte de l’histoire de ces récusations. Même si son livre, La résistance au christianisme, est critiquable et à reprendre, Raoul Vaneigem s’en est avisé [21].

« La conversion, autrement dit le retour à la juste observance, sans laquelle on manque la vérité d’Israël, oblige d’adopter le midrash chrétien. Il y a une incompatibilité radicale entre le midrash évangélique et le midrash rabbinique. »

Encore faut-il préciser qu’il y a une grande complémentarité de fond entre ces midrashim divers et contradictoires, et il faut penser ces diversités et ces contradictions. Je me demande par ailleurs ce que désigne "midrash rabbinique" ? Et quid des saducéens, des samaritains, des mandéens, des gnostiques, etc.

« Les Juifs rabbiniques reçoivent ce que Dubourg appelle une "raclée conservatrice". Ce que notre auteur ne voit pas, c’est que la « raclée conservatrice » n’en est pas moins, et pour cette raison même, révolutionnaire. Elle est l’une parce qu’elle est l’autre. »

Croyez-vous vraiment que Dubourg ne l’ait pas vu et intimement su ? Croyez-vous également qu’il n’ait pas su que le midrash chrétien, comme son propre ouvrage d’ailleurs, était absolument révolutionnaire ?

« Pour autant, il n’y a pas d’historialité sans historicité. Là-dessus, je me sépare de Dubourg. Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. L’évangélique ne fait pas fond sur de l’histoire, mais il a une base dans l’Histoire. »

Sollers jouerait-il aux historicistes ? Quand même pas... Mais Sollers se trompe, car Dubourg sait pertinemment que si le midrash est un récit (historial, anhistorique), ses auteurs, formant une communauté vivante, éprouvant la joie messianique et traversant poursuites et persécutions, ont vécus historiquement. Le midrash chrétien, comme les récits glorieux enchâssés dans le Talmud, articule finement et spéculativement, le vécu « historique » et sa transformation midrashique, sa lecture herméneutique. Il est bon de le savoir.

« Il y a un lien entre saint Paul et le sheol des Juifs. Ce lien passe par l’hébreu, par un jeu de mots entre « Saul » et « Sheol ». Là-dessus, la démonstration de Dubourg est éclairante. Mais cela ne signifie pas que Paul n’ait pas existé. Midrashons, mais ne laissons pas tomber le récit. Je préfère tenir les deux bouts, plutôt que de devenir un forcené du midrash. »

Voilà qui est clair ! Sollers a vraiment une dent contre Dubourg, et il y a bien quelque chose qu’il ne comprend pas... Dubourg serait donc un « forcené du midrash », quelle erreur ! Dubourg est un romancier, un peintre, un poète, un hébraïsant comme il n’y en eut pas deux en deux mille ans (je veux dire parmi les "occidentaux"), un génie, et s’il s’est passionné pour le midrash jusqu’à restituer la vérité évangélique originaire du midrash chrétien, il n’a jamais été un « forcené ». Ce dernier mot signifie en effet (et on jugera ainsi de sa pertinence appliqué à un génie) : « Qu’un accès de folie, une forte émotion rend, a rendu très violent. Brute forcenée ; passion, orgueil forcené(e). ; Qui est d’une très grande violence. ; Qui dépasse toute mesure dans sa passion pour. Partisan forcené de qqc. ; Personne en proie à une crise de folie furieuse. Se démener comme un forcené. [je l’avoue, c’est mon préféré...] ; Personne qui s’adonne sans mesure à une passion, une activité. » On pourrait en conclure, en excluant les autres significations de « forcené », que Dubourg s’est adonné sans mesure à la rétroversion et au midrash, mais bien plutôt faudrait-il dire qu’il s’est livré tout entier à sa passion fixe, avec un sens de la mesure et de la délicatesse rarissime.

Bref, quelque brillant que soit par ailleurs cet entretien avec L.d.R., il reste à Sollers encore un effort à fournir afin de comprendre vraiment Dubourg jusque dans ses conséquences les plus poussées, et un effort pour devenir hyper-catholique messianique (au sens où je le dis à propos de Rimbaud [22], mais c’est également valable pour Dubourg), même s’il rouvre la voie, notamment dans ses entretiens au sujet de Dante.

Olivier-Pierre Thébault, (17) septembre 2013.

PS : Ma décision de publier l’entretien de Sollers et ce commentaire fait suite à divers échanges commencés il y a près de deux mois avec O.-P. Thébault et Stéphane Zagdanski par mails ou sur facebook. Bien que le dialogue (auquel je tiens, avec toute l’exigence que je mets dans ce mot) relève souvent du dialogue de sourds, j’y reviendrai, avec mes moyens et mes convictions propres, le moment voulu [23]. « Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telle est son excellence ».

A.G., le 18-09-13.

Portfolio

[1] Pourquoi ? Cf. Ligne de risque. Voir aussi : Dossier « Poker » .

[2] Vous en trouverez la présentation ici et des extraits là.

[3] Cf. Ligne de risque n° 25.

[4] Cf. Sur les dieux grecs.

[5] Il n’est pas inutile de rappeler que le premier texte de Bernard Dubourg a été publié par Sollers dans le numéro 91 de Tel Quel au printemps 1982 (il y a plus de trente ans !). C’est ce texte, L’hébreu du Nouveau Testament, qui constituera le premier chapitre de L’invention de Jésus (tome I, octobre 1987). Il était précédé, dans Tel Quel 91, d’une traduction présentée par Dubourg du Sepher Yetsira, « manuel de cosmogonie, de mystique, de magie et de science », « composé aux alentours du IIIe siècle ».

Deux autres chapitres, les 6 et 7, de L’invention de Jésus seront publiés dans L’Infini :

— n° 9 (hiver 1984) : Recherche sous Jean I, 1 et 2.

— n° 14 (printemps 1986) : Effets de Sagesse sur Genèse I, 1.

Le texte intégral de L’invention de Jésus est ici sur internet.

[6] « Hark !

Tolv deux elf kater dix (ça se peut pas) sax.

Hork !

Péduar pemp feufy tray (ça doit être) douze. » (traduction Halphé Mihcel, 2012)

[7] Voir plus bas.

[8] « Philosophisme » : Par référence au courant rationaliste du XVIIIe siècle. Attitude intellectuelle ou forme de pensée qui repose sur l’usage de la raison, l’esprit de libre examen, et qui est considérée comme dangereuse pour la foi, la pratique religieuse, l’ordre établi.

Par métonymie. Ceux dont les écrits, les discours manifestent cette attitude. « Combien le philosophisme n’avait-il pas déclamé contre les voeux forcés et les victimes du cloître ! » (J. de Maistre, Du Pape, 1819).

« La génération présente est témoin de l’un des plus grands spectacles qui jamais ait occupé l’oeil humain : c’est le combat à outrance du christianisme et du philosophisme. La lice est ouverte, les deux ennemis sont aux prises, et l’univers regarde. » (J. de Maistre, Considérations sur la France (1797))

[9] Cf. Nietzsche, Le Gai Savoir, L’insensé, 125 : « Cet événement prodigieux n’a pas encore fait son chemin jusqu’aux oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre ont besoin de temps, la lumière a besoin de temps, la lumière des étoiles a besoin de temps, les actions, même une fois posées, ont aussi besoin de temps avant d’être vues et entendues. »

[10] Cf. L’invention de Jésus, tome I, p. 121 et, dans le tome II, Dubitations sur Paul, p. 147-349. La dernière phrase du livre est : « De la ruine du grec du corpus chrétien à la ruine de l’historicité de Jésus et de Paul, il n’y avait qu’un pas : ça y est ! mon lecteur et moi l’avons franchi. »

[11] Cf. Il n’y a plus ni Juif ni Grec.

[12] Hegel, Préface à La Phénoménologie de l’esprit.

[13] Même affirmation dans La Connaissance comme Salut (février 2009) : « L’Église catholique vous met tout ça dans sa poche, sans aucun problème. La Bible, les Grecs, le chinois, le sanskrit, la gnose, elle met sur eux sa bénédiction. Cela n’a rien à voir avec la diversité culturelle, n’en déplaise à la propagande humaniste en vigueur. C’est l’unité, que personnifie la baleine blanche du Pape. »

[15] Le cardinal Gian Battista Pamphili est devenu pape en 1644 sous le nom d´Innocent X.

[16] Tübingen, Hopfer-Verlag, 1955, p. 174 sq.

[17] Th. Hetzer, Die Sixtinische Madonna, Frankfurt, V. Klostermann, 1947.

[18] Voir par exemple les trois questions par lesquelles s’ouvre son premier chapitre : « La figuration (Bild) et l’espace (Raum) sont-ils spécifiquement accordés l’un à l’autre ? La question devra recevoir une réponse affirmative, et ceci, immédiatement, selon une triple dimension : 1. En quel sens la figuration montre-t-elle sa relation à l’espace ? 2. En quel sens l’espace reçoit-il par la figuration un caractère nouveau, ou du moins particulier, et quels sont les éléments, dans la figuration et dans l’espace, qui se répondent l’un à l’autre ? 3. En quoi consiste et que signifie l’autonomie pourtant indubitable de la Sixtine en tant qu’oeuvre d’art ? » (M. Putscher, op. cit., p. 10).

[19] Dont la construction débuta en 1499.

[20] Cf. ma note sur Meschonnic et Zagdanski. A.G.

[21] Cf. La résistance au christianisme.

Le livre in english (si vous parlez toutes les langues). A.G.

[22] Cf. « La musique plus intense ». A.G.

[23] Avec le style de Buñuel s’il le faut. Cf. La voie lactée.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

Je lis sur facebook, un des lieux où, désormais, semblent devoir se dérouler les grands débats métaphysiques de notre temps (et de tous les temps !), ce commentaire d’Olivier-Pierre Thébault qui "répond" à l’entretien de Sollers ci-dessus (en tout cas le "questionne"), au moins en ce qui concerne l’analyse que ce dernier fait de L’invention de Jésus de Bernard Dubourg... VOIR ICI.

1. Il faut parler dans toutes les langues (à propos de Dubourg), 18 septembre 2013, 14:05, par olivier-pierre thebault

Merci, cher Albert, d’avoir intégré mon commentaire dans l’article sur pile face. Comme vous le dites, ce n’est bien sûr qu’un début de piste(s). J’espère que cela poussera un peu le lecteur à questionner. Par ailleurs, cet entretien dans L.d.R. est l’un de ceux que j’estime le plus. Quelque part cette affaire Dubourg peut sembler un détail, mais si l’on creuse elle a toute son importance, et du moins cela m’aura permis de parler un peu de Dubourg dont on parle si peu (étant donnée son importance cruciale, et même, Zagdanski ne le voit peut-être pas assez, pour comprendre "la pensée juive" elle-même, et surtout le messianisme...) . Bonne relecture du sacré bouquin en tout cas, et j’ai hâte de lire vos avis à ce sujet importantissime.

J’ajoute que c’est volontairement que je ne parle pas de l’excellence du reste de l’entretien... seul le lien avec Dubourg concentre ici mes pensées.

Bonne journée.

Olivier-Pierre

Bienheureux hasard ! Je fais un tour chez mon libraire, sélectionne quelques livres, m’apprête à payer, jette un dernier coup d’oeil, tombe sur Histoires de peintures de Daniel Arasse. Je ne l’ai pas lu, je l’achète. Je rentre et commence à le lire. Le premier chapitre est consacré au « tableau préféré ». Quelques titres sont évoqués dont... La Madonne Sixtine de Raphaël. Daniel Arasse décrit sa déception, puis son émotion quand il l’a « vu » au musée de Dresde. Deux pages magnifiques qui valent bien des thèses. Vous pouvez les lire ici.