Le dernier film de Jean-Luc Godard Le livre d’image a été diffusé sur arte le mercredi 24 avril à 22:25 à la suite d’A bout de souffle, son premier long métrage.

Entretien avec Jean-Luc Godard : Élisabeth Quin est allée à la rencontre du cinéaste âgé de 88 ans à Rolle, en Suisse, où il vit et travaille.

VOIR AUSSI

Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque française, donne quelques clés de lecture au micro de Sonia Devillers (France Inter, L’instant M, 24 avril 2019).

Citations

« On reprochait à Philippe Sollers de faire souvent des citations, il disait : "ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves". Il n’y a que des preuves dans ce livre, ça montre toutes les épreuves (du cinéma). C’est très différent des histoires du cinéma habituelles. » JLG, invité du 7/9 de France Inter, 21 mai 2014.« J’ai fait une équation. Un film, c’est x+3=1. Donc x = -2. Si on fait une image, qu’elle soit du passé, du présent ou du futur, pour en trouver une troisième qui soit une vraie image, il faut en supprimer deux. Donc, x+3, c’est la clé du cinéma. Mais ce n’est pas parce qu’on a la clé qu’il faut oublier la serrure. » JLG.

« Il y a les cinq doigts, les cinq sens, les cinq parties du monde, oui, les cinq doigts de la fée. Mais tous ensemble, ils composent la main, et la vraie condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains. » Denis de Rougemont.

« Le contrepoint est une discipline de la superposition des lignes mélodiques. Les mélodies n’ont pas besoin d’être identiques non plus que parentes ; étrangères l’une à l’autre, elles ne font pas obstacle à l’harmonie, mais il faut les tenir toutes les deux ensemble et, en même temps, dans l’harmonie, les accords produisent les mélodies. Dans le contrepoint, ce sont des mélodies elles-mêmes dont, à l’inverse, résultent les accords. » JLG, dans Le livre d’image.

« La représentation, plus précisément l’acte de représenter (et donc de réduire) implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation ; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme intérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, visuelle ou autre) du sujet. » Edward Said, Dans l’ombre de l’occident.

« La guerre est donc divine en elle-même puisque c’est une loi du monde. [...] Qui pourrait douter que la mort trouvée dans les combats n’ait de grands privilèges ? et qui pourrait croire que les victimes de cet épouvantable jugement aient versé leur sang en vain ? [...] La guerre est divine dans la gloire mystérieuse qui l’environne, et dans l’attrait non moins inexplicable qui nous y porte. » Joseph de Maistre, Les soirées de Saint-Pétersbourg [1].

« Le drapeau va au paysage immonde, et notre patois étouffe le tambour. » Arthur Rimbaud, « Démocratie », in Illuminations.

« Il doit y avoir une révolution. » JLG, dans Le livre d’image.

« Le Livre d’image »

1. Remakes

2. Les Soirées de Saint-Pétersbourg

3. Ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages

4. L’esprit des lois

5. La région centrale.

Extraits de films, photos, tableaux ou dessins : Godard compose une éblouissante syncope de séquences, dont le déferlement évoque la violence des flux de nos écrans contemporains, portée à un niveau d’incandescence rarement atteint. Couronné à Cannes, le dernier Godard est un film choc, à la beauté crépusculaire.

"La seule chose qui survit à une époque, c’est la forme d’art qu’elle s’est créée". Quatre ans après Adieu au langage, Jean-Luc Godard compose un long chant d’adieu au cinéma tel qu’il a vécu, dont À bout de souffle, diffusé avant ce Livre d’image, a pu marquer en 1960 une rupture avec les codes classiques. Ni scénario, ni interprètes, ni discours linéaire ou démonstratif : rien ici ne renvoie à quelque chose de connu. L’auteur d’Histoire(s) du cinéma compose une éblouissante syncope de séquences, dont le déferlement évoque la violence des flux de nos écrans contemporains, portée à un niveau d’incandescence rarement atteint. Extraits de films, photos, archives, séquences documentaires, tableaux ou dessins, chez Godard, les images sont aussi volatiles que fissibles : nombre d’entre elles sont retraitées, grossies au grain, recadrées, surexposées, les couleurs lavées ou saturées comme si rien ne pouvait sortir indemne du filtre du temps, ou comme si seule la dégradation du monde pouvait en générer la recomposition.

Au-delà du langage

De cette matière vivante souveraine, en éruption permanente, le cinéaste tire une geste mémorielle tissée de réminiscences et de citations. Un film-monde, aussi, où tout est dans tout : la guerre, l’art, Saint-Pétersbourg, la mort ou la religion… De cet essai crépusculaire, où l’expérimentation atteint un point de non-retour, la voix épuisée, à bout de souffle, du vieux maître émerge par à-coups du foisonnement sonore. Elle ouvre des pistes de réflexion, esquisse des contrepoints ou s’égare, mais, souvent à peine audible et morcelée, se situe dans un au-delà du langage, laissant la collision des images et des sons faire signe. "La condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains", dit-il. Avec cet incroyable film d’artisan-penseur, Jean-Luc Godard élève le montage au rang d’art majeur.

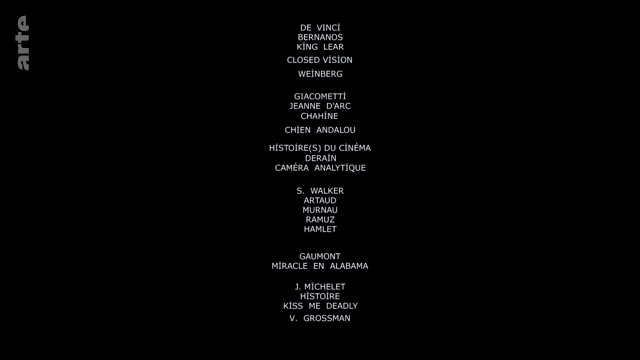

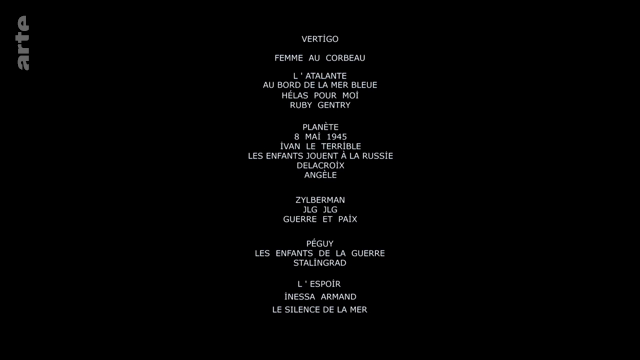

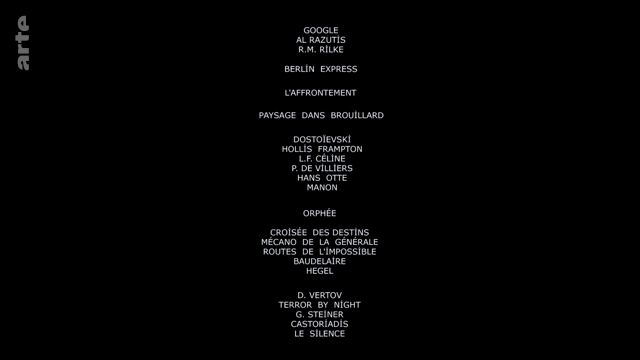

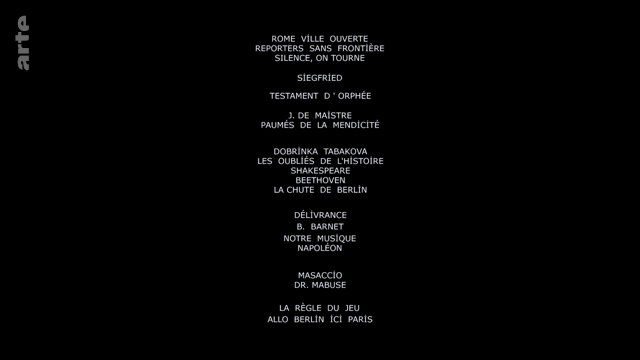

GÉNÉRIQUE :

NOMS, TEXTES, FILMS, TABLEAUX, MUSIQUES, cités

Première mise en ligne le 18 mai 2018.

Une incroyable conférence de presse...

Note : Le livre que Godard cite et déclare être en train de lire (vers 24’50 et 43’40) n’est autre que La couleur et la parole. Les chemins de Paul Cézanne et de Martin Heidegger.

L’écrivain-philosophe cité en 32’45 est Claude Lefort (et non Bernard).

Jean-Luc Godard (2018)

Des mots comme des fourmis

écrit par Dmitry Golotyuk et Antonina Derzhitskaya

le 9 juin 2018

Notre première rencontre avec Jean-Luc Godard a eu lieu à Rolle en mai 2016 [2]. À cette époque, l’idée du Livre d’image avait déjà pris forme : la structure en quatre parties avait cédé la place à celle en six (les cinq "doigts" comme une longue introduction et la "main" qui les inclut tous), tandis que le scénario contenait déjà de nombreux plans et textes qui seraient utilisés dans le film (des choses disparaîtraient cependant, ou d’autres citations textuelles ou visuelles seraient extraites des mêmes sources). Le montage, lui, avait à peine commencé. Dans la toute petite salle de montage enfumée de Godard, nous avions cependant eu la chance de regarder les onze premières minutes du film - tout ce qui avait été fait jusqu’alors.

Au moment de notre deuxième visite, en mars 2018, le film est presque terminé. Le salon où nous nous étions entretenus, et où Zoé Bruneau dans Adieu au langage observait un personnage du Métropolis de Fritz Lang, est maintenant transformé en petite salle de cinéma. C’est ici que se déroulent les premières projections du Livre d’image, dans les conditions que Godard juge les plus appropriées. La pièce est aménagée d’une manière particulière : un grand écran de télévision dans le fond, deux grands haut-parleurs avancés vers les spectateurs qui, eux, se trouvent contre le mur d’en face. Ces trois éléments structurant l’espace rappellent l’idée finalement abandonnée de faire un film-sculpture pour trois écrans. Mais l’essentiel est de distancier le son de l’image comme le souligne Godard lors de notre petite conversation avec lui et Fabrice Aragno juste après la projection. Deux jours plus tard, nous revenons chez lui pour parler du film plus en détail.

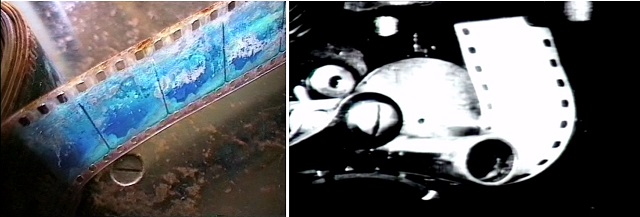

Transparences (Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, 1998) -

Le livre d’image (Jean-Luc Godard, 2018)

ZOOM : cliquer sur l’image.

Débordements : Nous aimerions parler de votre nouveau film en commençant par le titre, Le livre d’image, parce que c’est la première chose qui sort de l’ordinaire. On sait bien que chez vous le titre vient toujours avant le film...

Jean-Luc Godard : Oui, mais là, il est venu après. Le vrai titre pendant longtemps, qui est un sous-titre maintenant, c’était Image et parole.

D. : Oui, et avant il y avait aussi Tentative de bleu, Le grand tableau (noir) et d’autres versions. Si ce n’était plus le titre qui indiquait la direction, qui vous imposait une obligation comme vous l’avez dit, qu’est-ce que c’était alors ?

J-L.G. : Là, c’était comme tous les titres : un résumé. On va parler de ça. Et puis, image, on l’a mis au singulier. Ce n’était pas un livre avec des images, comme on en voit plein, comme les livres de peinture par exemple. C’était l’image. Ah oui, je voulais vous demander, j’avais de la peine à me souvenir : dans Les enfants jouent à la Russie, à un moment donné on dit que les Russes ont deux mots pour image...

D. : Oui, « obraz » (« образ ») et « izobrajenié » (« изображение »).

J-L.G. : Et la différence, je m’en souviens plus...

D. : « Obraz », ce n’est pas seulement ce qu’on voit, c’est quelque chose plus vaste, plutôt métaphysique...

J-L.G. : Oui, et l’autre ? C’est ce que les Américains appellent « pictures » ?

D. : Oui, c’est ça.

J-L.G. : D’accord. Mais en français, je crois que j’avais dit dans ce film que l’image, « obraz », c’était... je montrais un exemple d’une icône. Aujourd’hui, les icônes, c’est ça. (Il montre l’écran de son smartphone et rit.)

D. : Est-ce que vous vous souvenez d’où vous êtes parti pour ce film ?

J-L.G. : C’est vraiment parti quand j’ai pensé aux cinq doigts. Je me suis dit : « On va faire un film où il y aura les cinq doigts, et puis après, ce que les cinq doigts font ensemble, la main. » Et puis, c’est là que j’ai pensé à... peut-être une autre partie après. Mais ça a pris du temps. Les cinq doigts, ça, c’est venu assez vite : le premier doigt c’est des remakes, des copies ; le deuxième doigt, c’est la guerre, et puis j’ai retrouvé ce vieux texte français des Soirées de Saint-Pétersbourg ; et puis, le troisième, c’était un vers de Rilke (« ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages ») ; le quatrième doigt, c’était — justement, ils sont venus presque ensemble, les doigts — c’était le livre de Montesquieu, l’Esprit des lois ; et le cinquième, c’était La région centrale qui est un film d’un américain, Michael Snow, que j’ai raccourci : on ne voit plus... tout ça. (Il fait un geste imitant un panoramique circulaire.) Et puis ensuite, il m’est venu l’idée que la région centrale, c’était l’amour qu’il y avait entre un homme et une femme, voilà, qui est pris dans La Terre de Dovjenko.

D. : Quelle relation entre ce couple et le film de Michael Snow ?

J-L.G. : Bah, c’est que le couple est la région centrale. Ce que Michael Snow n’avait pas dit, mais peu importe, lui il faisait juste La région centrale.

D. : Ce couple est le vrai centre du film ?

J-L.G. : Ça, c’est le spectateur qui le dira. Ou Bécassine. (Il jette un regard sur un collage au mur avec une image de Bécassine - que l’on voit dans le film - et il rit.)

D. : Ou Fabrice Aragno, qui nous a fait remarquer avant-hier, après avoir revu le film avec nous, que ce couple était au cœur du film, qu’il était pile au centre.

J-L.G. : Oui, peut-être. Je n’y ai pas pensé. Chacun pense à tout ça. Moi, quand je revois et que j’y pense, je pense autre chose aussi, et c’est très bien. Et puis, il y a un plan, pour ne pas faire d’erreur, où on voit une grande-mère et une petite fille à l’arrière d’un camion qui s’en va. Et il y a marqué « La terre ».

D. : Oui, c’est Alyonka de Barnet.

J-L.G. : C’est Alyonka, oui. C’est pas Dovjenko, mais il y a marqué « La terre ».

D. : Ça vient des Histoire(s) du cinéma.

J-L.G. : Oui. J’ai souvent repris des choses d’Histoire(s) du cinéma, mais avec d’autres sons souvent.

D. : Est-ce que c’est un carton qui apparaît dans le film (indiquant une plaque peinte sur l’étagère) ?

J-L.G. : « Parole et image » ? Oui, je crois qu’il apparaît une fois. Je ne m’en souviens plus.

D. : Nous l’avons beaucoup aimé dans le film ainsi que celui avec le titre ; c’est beau comme image mais c’est aussi une métaphore : la parole qui se transforme en image.

J-L.G. : Oui, et puis l’image qui se transforme en parole. Ça vient aussi de... je ne sais pas si vous connaissez, Anne-Marie avait écrit il y a beaucoup d’années un petit livre qui s’appelle Images en parole (mais « image » au pluriel et « parole » au singulier). Je peux vous le donner. (Il apporte le livre dont le titre est repassé au stylo-feutre noir.) C’est de petites histoires qui parlent de gens d’ici. Et c’est moi qui ai fait la préface [3]. Il y a un plan du livre dans le film.

D. : Est-ce que le Moyen-Orient était déjà là, tout au début de votre projet ?

J-L.G. : Je ne m’en souviens pas. Non, je ne pense pas, pas tout au début, mais assez vite. C’était l’Arabie et l’Arabie heureuse parce que je me souvenais d’un... Et puis, l’Arabie heureuse, à la fin du dix-neuvième, c’était un terme très employé par les écrivains français : les saint-simoniens et comme ça. Et je me souvenais d’un livre d’un américain, Frederic Prokosch, qui s’appelait Hasards de l’Arabie heureuse en français...

D. : Que vous citez dans le film, et qui devait être posé à terre dans la première salle de votre projet Collages de France [4].

J-L.G. : Ah bon, je m’en souviens plus. Mais vous savez mieux que moi. (Il rit.)

ZOOM : cliquer sur l’image.

La maquette de la salle l’Arabie heureuse telle qu’aperçue dans Reportage amateur (maquette expo) (2006) de Godard et Anne-Marie Miéville ; certaines des images exposées apparaissent également dans Le livre d’image (le plan d’une famille algérienne et deux aquarelles d’August Macke faites en Tunisie en 1914).

ZOOM : cliquer sur l’image.

D. : Il y a aussi cette séquence dans Histoire(s) du cinéma où vous rapprochez le cinéma de l’enfance de l’art des saint-simoniens, d’un rêve d’Orient...

J-L.G. : Oui, mais c’est parce qu’un des chefs ou des porte-paroles des saint-simoniens s’appelait Enfantin.

D. : Oui, oui. Et là, vous parlez aussi du chemin de fer [5].

J-L.G. : Mais ça, ça vient de mon grand-père maternel, parce qu’il a construit le chemin de fer en Turquie de Smyrne à un petit endroit qui s’appelait Cassaba. Et Cassaba était le nom de mon premier chien. Il était très riche, mon grand-père, il faisait partie de la... je m’en souviens encore, c’est devenu la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui est une banque très connue aujourd’hui, mais avant, ça s’appelait la Banque ottomane.

D. : Le livre d’image est peu à peu devenu une entreprise archéologique, comme vous dites. Vous avez pris cette nouvelle route en compagnie de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, deux cinéastes italiens dont la présence dans le film est assez significative. Leur article Notre caméra analytique commence par ces mots : « Nous voyageons en cataloguant, nous cataloguons en voyageant ». Vous citez au moins trois plans pris dans leurs films dont celui d’un train qui entre dans un tunnel et d’une bobine qui se déroule...

J-L.G. : C’est un film américain, je crois, ou anglais... (Il cherche le plan dans un grand cahier contenant une sorte de découpage du film avec des commentaires.) Voilà, ça s’appelle Reel-Unreel.

D. : Oui, mais je parle d’un autre plan. C’est au début des Remakes : une pellicule qui se déroule...

J-L.G. : Une pellicule ? Qui tourne ? Oui, ça, c’est le film des deux italiens.

D. : Et ça ressemble un peu à une route interminable...

J-L.G. : Oui.

D. : Là-dessus, vous mettez le son d’un autre film, un documentaire sur un musicien rock dont j’ai oublié le nom, où l’on parle d’Orphée qui est revenu de son long voyage. Comme en plus c’est une pellicule d’archives, on peut croire qu’il s’agit d’un voyage vers le passé...

J-L.G. : Oh, pour moi, je ne pense pas à tout ça. Il y a plusieurs films qui m’ont été donnés par deux Français dont une est au générique, qui s’appelle Nicole Brenez et l’autre, il s’appelle... Hé-hé, dès que je cherche un mot, il s’en va comme une fourmi. Et puis il revient tout à coup, trois mois après. Non, je ne m’en souviens plus... Bernard Eisenschitz ! Qui est spécialiste des films russes et qui m’a donné un ou deux films russes, oui.

D. : J’ai pensé que ça avait à voir avec l’archéologie, parce que Gianikian et Ricci Lucchi font justement ça, ils cherchent quelque chose dans le passé pour éclairer le présent.

J-L.G. : Oui.

D. : Chez vous, c’est un peu la même chose sauf que vous, en suivant l’idée benjaminienne des constellations entre le passé et le présent, vous introduisez directement ce présent qu’il faut éclairer : vous montrez des images des islamistes déjà dans la première partie, Remakes...

J-L.G. : Oui, mais ça vient uniquement parce que « remake », c’est une copie. Dans le film de Rossellini on les voyait jeter à la mer et puis après dans le film islamiste on les voit rejeter à la mer. Alors que le film de Rossellini venait de dire : « La guerra era finita. » (Il rit.) Et c’est tout. Moi, je ne vois pas d’autre chose.

D. : Pourtant, il y a deux plans des islamistes dans la première partie : l’un est documentaire tandis que l’autre est pris dans un...

J-L.G. : …film de fiction.

D. : Timbuktu de Sissako. Votre terrain archéologique comprend aussi tout l’imaginaire.

J-L.G. : Oui, oui, bien sûr.

D. : Mais ce n’est donc pas la situation actuelle au Moyen-Orient qui vous a incité à vous tourner vers cette région ?

J-L.G. : Non. C’est que le monde arabe, sans le connaître bien du tout, m’a toujours, depuis l’enfance, beaucoup parlé.

D. : Mais pourquoi faire un film sur l’Arabie aujourd’hui ?

J-L.G. : Ah, bah, on peut dire que ça tombe bien. C’est venu de moi. De femmes ou de jeunes filles arabes dont j’étais amoureux, puis ça n’a pas marché, des choses comme ça. Mais il y avait quelque chose que j’aimais bien chez les arabes. Et puis, voilà, à l’époque de mon grand-père, du chien Cassaba, mon grand-père avait un chauffeur et ce chauffeur était Algérien. C’était de grands bourgeois riches, et on mangeait dans des assiettes décorées qui montraient la conquête de l’Algérie. Donc, tout ça doit jouer. Et puis, comme aujourd’hui on parle du Moyen-Orient, il y a beaucoup de choses comme ça. J’ai eu un oncle qui était capitaine de je ne sais pas quoi, et qui faisait partie de la... en Syrie avant la guerre, quand la Syrie était un protectorat français, alors que l’Irak était un protectorat anglais. Voilà, tout ça.

D. : Cela vient plutôt de l’intérieur que des actualités.

J-L.G. : Oui, mais les actualités se rejoignent. Elles me font me souvenir de ça. Je suis un peu les événements dans le journal. Avec Anne-Marie, la Suisse, on ne connaît pas, on est un peu des réfugiés français. Parce qu’elle est venue ici à cause de sa fille, pour l’école etc. Et en fait, si on regarde la télévision, c’est la télévision française, et si on lit des journaux, c’est des journaux français. On en lit trois : Libération, Le Canard enchaîné et...

D. : Charlie Hebdo ?

J-L.G. : Et Charlie Hebdo, voilà.

D. : Vous n’êtes pas content d’être ici ?

J-L.G. : Pour les paysages, oui, qui sont plus faciles... Et on n’avait pas... Anne-Marie est d’origine lausannoise, moi, j’ai toujours été entre Paris et ici, et la rive en face, la rive française. Quand on est partis de Paris, on a essayé Grenoble, mais ça n’a pas marché. Donc, on n’avait pas vraiment d’endroit, tandis qu’ici il y a quand même un ancien endroit. Mon père est naturalisé Suisse, il est venu s’établir ici, dans une clinique qui est à côté et où j’ai été soigné, du reste. On serait bien allés en France, mais on ne savait pas où, il y a cent mille endroits. Et là, ici, on en avait un qui était... Alors, au bout d’un moment on y est resté. Mais on n’aime pas beaucoup les Suisses, à part une ou deux personnes gentilles et les chiens surtout.

D. : Et Ramuz, je crois.

J-L.G. : Ramuz, c’est de l’enfance aussi. Parce que je me souviens de livres de Ramuz qu’on lisait autrefois avec mon grand-père qui était très littéraire, on lisait à haute voix, tous ensemble.

D. : Mais vous ne voudriez pas revenir en France ?

J-L.G. : Ah non, impossible. Mais à des moments je me dis que j’aimerais bien que Rolle soit en France. Voilà.

D. : Nous voudrions revenir un peu à Sissako, à son film Timbuktu…

J-L.G. : Oui, c’est un bon film.

D. : Qui remplit, semble-t-il, une fonction de témoignage selon vous très importante, sinon essentielle, pour le cinéma. Mais est-ce qu’il remplit aussi la fonction d’être le cinéma au sens où vous distinguez le cinéma des films ?

J-L.G. : Ça, ça vient des Cahiers du cinéma, de la nouvelle vague où petit à petit par rapport aux films tels qu’ils se faisaient et même au cinéma tel qu’il s’enseignait, on aimait des gens comme Epstein par exemple ou Flaherty, mais Epstein aussi parce qu’il a beaucoup écrit sur le cinéma : L’Intelligence d’une machine et comme ça, que des fois je lis un peu. Moi, je ne connais pas très bien tout ça. Je connais... un bout, une phrase et puis je ne connais pas. Dostoïevski, je n’ai jamais lu en entier, par exemple, mais je me souviens de certaines choses. Vassili Grossman, là, j’ai lu sérieusement, j’ai beaucoup aimé… [6] Il est peu connu, du reste. Brodski est peu connu aussi. Je me souviens d’un livre de Brodski qui s’appelle Byzance, qui est très beau. Et les Russes m’ont toujours... Je suis toujours un peu pour les Russes contre les autres. Mais ça vient, je sais pas, des romans ; la musique, je ne connais pas très bien, la peinture non plus...

D. : Dans Remakes, vous rapprochez des images de guerre ou de conclusions de paix et des images de couples. Par exemple, Depardieu dit à Laurence Masliah : « C’est notre première dispute », puis il y a des plans de Timbuktu ou des Carabiniers où l’arme s’insère entre l’homme et la femme. Ce rapprochement était également présent dans Adieu au langage et Les trois désastres, je crois.

J-L.G. : Oui. Ça vient peut-être aussi de moi, parce que je me suis marié deux fois, ça n’a jamais marché, et c’était beaucoup mieux comme ça, parce que... je m’intéressais qu’en dehors, là... Et puis, je crois que les jeunes femmes que j’aimais bien, elles étaient intéressées parce que j’étais connu surtout. Donc ça durait un an et demi, deux ans, pas plus.

D. : Fabrice Aragno nous avait dit il y a deux ou trois ans qu’une des versions du titre comportait le mot « voyages ». A l’époque, vous vouliez tourner une partie du film à Saint-Pétersbourg, et plusieurs plans ont été filmés en Tunisie. Aviez-vous prévu d’autres voyages ?

J-L.G. : Non. J’ai choisi la Tunisie parce que je connaissais, je me souvenais d’une actrice…[Il s’agit de Ghalia Lacroix, qui joue le rôle de Djamila dans For Ever Mozart et qui apparaît à plusieurs reprises dans Le livre d’image.] Puis on m’a dit qu’elle avait quitté son mari qui est un metteur en scène très connu en France qui s’appelle Kechiche. À l’époque de For Ever Mozart, elle était déjà avec Kechiche. Au bout d’un moment ils ont dit : elle est partie en Tunisie, je l’ai appris, donc on avait quelqu’un qu’on connaissait là-bas qui nous a donné deux ou trois adresses où tourner ou comme ça. La Tunisie, ça s’est fait comme ça. J’aurais plutôt choisi l’Algérie, j’ai une espèce de sentiment comme je vous ai expliqué pour l’Algérie. Mais ça n’aurait pas été possible. Les Algériens, ils sont très spéciaux... Les Tunisiens sont très gentils, les Marocains, je ne connais pas, mais les Algériens sont... (Il serre le poing et prend un visage sévère.) Ιls sont différents. Du reste, celui qu’on voit dans le film, qui est le neveu du cheik Ben Kadem [7], c’est une photo prise à l’époque de la guerre d’Algérie d’un combattant algérien.

D. : Donc, la Marsa, c’est à cause de cette femme ?

J-L.G. : Non, ou un petit peu, mais pas vraiment. Mais on avait quelqu’un que j’avais connu il y a... ça fait quoi ?.. douze ans ou quinze ans dans un film.

D. : Il y a aussi Salammbô [8].

J-L.G. : Il y a Salammbô, oui. Il y a même Louis IX, Saint Louis, qui est mort à Carthage [9].

D. : Ah oui. Mais vous n’aviez pas l’intention d’aller vous-même à la Marsa ?

J-L.G. : Si, on y est allé trois fois, avec Fabrice [Aragno] et Jean-Paul [Battaggia], pour faire des plans à gauche et à droite. Sans trop bien savoir ce qui viendrait. Puis petit à petit ça vient.

D. : Avez-vous fait quelque plans vous-même ?

J-L.G. : Très peu. Je crois, un ou deux. Non, c’était Fabrice et Jean-Paul.

D. : Et ces deux ou trois plans sont-ils dans le film ?

J-L.G. : Euh... (Il réfléchit.) Il y en a un. C’était simplement... Oui, c’est peut-être depuis... (Il rit.) L’hôtel était en face de la plage et oui, il y avait une rue. Peut-être un plan comme ça, depuis la chambre de l’hôtel. Et puis le plan des palmiers qui bougent. C’est un autre hôtel. Mais voilà. (Il rit.)

D. : Vous ne saviez pas à l’avance ce qu’il fallait filmer ?

J-L.G. : Non, pas du tout. Ce qu’on filme doit nourrir ou pas nourrir. C’est plutôt comme les peintres, quand ils se promènent et qu’ils font des... J’aime beaucoup les aquarelles de Delacroix, sur des paysages ou des villes, il en a fait beaucoup.

D. : Dans le scénario, il y avait beaucoup de plans tournés en Tunisie spécialement pour le film. On aurait pu imaginer que L’Arabie heureuse serait composée principalement d’eux. En réalité, ils ne sont pas si nombreux.

J-L.G. : Oui, il y en a moins, parce que c’est surtout des plans pris de films arabes, surtout tunisiens du reste. Parce qu’il y a une maison de distribution, pas loin d’ici, à Fribourg, un peu au-dessus de Lausanne sur la route de Berne, qui s’appelle Trigon, et qui est spécialiste des films du Maghreb. Et on leur a demandé si on pouvait leur acheter tout ce qu’ils ont comme films du Maghreb.

D. : Et vous les avez tous regardés ?

J-L.G. : Oui. C’est ça qui dure le plus de temps, c’est de regarder ce qu’on a filmé ou ce qui existe. (Il rit.) Ça prend beaucoup de temps. Et des fois on prend un truc et puis deux mois après on le trouve pas bon, mais on l’a mis pour l’instant, et on en prend un autre. Comme, par exemple, le plan de la fille qui pleure à un moment en Arabie. J’ai encore plein de films tunisiens ou algériens que je n’ai pas vus. Si je les avais vus, il y aurait peut-être autre chose.

Souvenir d’utopie (Anne-Marie Miéville, 2006)

À peine j’ouvre les yeux (Leyla Bouzid, 2015)

ZOOM : cliquer sur l’image.

D. : J’imagine qu’il y avait aussi de très mauvais films.

J-L.G. : Ah oui, très mauvais, mais ça fait rien, je ne cherchais pas comme autrefois des films bons ou mauvais, mais quelque chose.

D. : Dans la troisième partie consacrée aux voyages il y a un poème de Baudelaire que vous avez déjà cité plusieurs fois et qui s’appelle Voyage, un tout petit extrait où Baudelaire semble parler du cinéma avant le cinéma.

J-L.G. : Oui, oui, tout à fait.

D. : « Faites passer sur nos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons. »

J-L.G. : En français, autrefois, entre nous, pour dire « on va au cinéma ce soir », on disait « on se paye une toile ce soir ». Et puis toile, c’est la peinture aussi. Non, non, tout à fait. Toute la fin du dix-neuvième, c’était les débuts du cinéma avant Lumière proprement dit. La technologie allait après. Là, maintenant, elle va avant, donc, ça s’inverse un peu.

D. : Chez vous, il y a souvent des idées et des citations qui reviennent, mais vous dites aussi parfois les mêmes choses avec des citations différentes et vice versa.

J-L.G. : Oui, tout à fait.

D. : Je vois quelque chose de cet ordre dans cette séquence de Baudelaire. Quelques vers plus tard, Baudelaire dit : « Amer savoir, celui qu’on tire du voyage ! Le monde, monotone et petit, nous fait voir notre image. »

J-L.G. : C’est dans les Histoire(s) du cinéma.

D. : Oui, oui, mais là, vous dites un peu la même chose sans citer Baudelaire. Il parle du monde monotone et vous, vous prenez un extrait d’une bande-son de je ne sais pas quel film où on dit que même chez les communistes l’argent compte le plus.

J-L.G. : Oui. (Il rit.)

D. : Je dirais que c’est à peu près la même chose, cette monotonie des voyages...

J-L.G. : Oui, tout à fait. J’aimerais beaucoup voyager encore, partout, mais ce qu’il faudrait c’est que la technologie... On peut y aller avec ce que j’appelle le langage maintenant ou avec la tête, comme on veut, mais s’il y avait une fusée qui pouvait m’amener tout de suite, là, je fais ça... (Il touche l’écran de son smartphone.) Si je mets « Vladivostok » ici et que j’appuie ici, je reste là, je ne vais pas à Vladivostok. Ça me désole. Et puis, en même temps, je sais très bien qu’une fois qu’on est à Vladivostok, bah, de nouveau on appuie et puis on met « Berlin »... Parce que chaque fois qu’on va en vacances avec Anne-Marie — on n’y va plus mais... — au bout d’un jour on n’a qu’une envie, c’est de repartir. En fait, c’est le voyage lui-même qui serait bien. Autrefois... En Russie, il doit y avoir encore des trains de nuit. Ici, en Europe il n’y en a plus.

D. : Si, en Italie.

J-L.G. : En Italie ? Ça, j’aimais bien. Parce qu’on va à la gare, on se met au lit, et déjà le matin on est quelque part. Et puis, le soir on se remet au lit dans le train et on repart. Là, c’est ce que j’appelle un beau voyage.

D. : C’est peut-être cette monotonie du monde qui vous permet de parler du Moyen-Orient d’aujourd’hui en vous référant à des auteurs européens du dix-huitième, dix-neuvième, comme par exemple Joseph de Maistre avec son concept de "guerre divine" qui nous renvoie à ce qui se passe en Syrie ou ailleurs...

J-L.G. : C’est que je ne pourrais pas rester longtemps au Moyen-Orient. Mais j’y suis allé à un moment, quand on faisait Ici et ailleurs. Là, j’y suis allé quatre ou cinq fois quand même. À Beyrouth, en Jordanie j’ai connu des gens. Des fedayin, dont ce poète qui est mort mais qu’on entend à un moment avec une belle voix. Je sais pas ce qu’il dit, mais...

D. : Dans le film ?

J-L.G. : Oui, dans le film, quand on voit des morts et qu’on entend des bruits de mitrailleuse et puis lui qui déclame un peu comme ça en arabe, c’est très beau [10]. J’aime beaucoup l’arabe. Je ne le parle pas, mais je trouve que c’est beaucoup plus musical que le français ou l’allemand ou l’autre.

D. : Vous nous avez demandé de quoi parlait Vissotski dans la chanson que vous citez. Elle s’appelle La Chasse aux loups. En fait, il n’est pas très facile de traduire Vissotski parce qu’il utilise la langue d’une manière assez spéciale, je dirais poétique, mais ça ressemble aussi à des chansons de prisonniers. Je vais quand même essayer...

J-L.G. : Non, non, pas du tout. Ça m’est égal de laisser... J’ai qu’à apprendre la langue. Si je n’apprends pas la langue... Moi, je ne suis pas pour les sous-titres, par exemple.

D. : Ah bon ?

J-L.G. : Non, non. Parce qu’on n’a pas le temps de regarder l’image si elle est intéressante. Alors, on fait les sous-titres dans tous les films parce que les images ne sont pas intéressantes. Et donc il faut suivre une histoire. C’est toujours une histoire d’un monsieur qui rencontre une dame et puis il y a des problèmes etc. Alors, voilà, il faut les sous-titres. Et puis, on lit le texte mais si le texte et l’image sont intéressants en même temps, ça n’a pas d’intérêt. Non, moi j’ai toujours été pour une version doublée, pas voice-over mais un doublage, mais très bien fait. Et ça, ça demande autant d’argent que le film original. Il faut trouver les voix, tout ça, donc ça ne se fait pas. Ça se fait un peu en France pour ce qu’ils appellent les blockbusters, les gros films etc. Alors, il font une version doublée qui a encore moins d’intérêt que la version originale.

D. : Mais il faut entendre ce que vous faites avec le son, c’est un peu la musique, ça.

J-L.G. : Oui, c’est comme la musique. Les gens, ça ne les gêne pas de rien comprendre à l’opéra. À l’opéra en général on ne comprend pas ce que chante la chanteuse ou comme ça, mais au cinéma il faut comprendre. Enfin, comprendre un peu bêtement : qu’un monsieur rencontre une dame, bon, alors, voilà, et ça n’a pas d’intérêt.

D. : En ce qui concerne le doublage, je crois qu’il est presque impossible de le faire bien. Ou c’est vous qui devriez le faire.

J-L.G. : Oui, mais c’est pas intéressant parce que si on fait un doublage, tous les sons qui viennent de différentes langues… [11] C’est comme si on faisait le doublage d’un film où il n’y aurait que de la musique, et puis chaque fois qu’il y a un piano on doublerait avec un violon. (Il rit.)

D. : C’est donc une impasse.

J-L.G. : Oui, mais la seule impasse c’est de montrer... Et puis, si ça donne envie aux gens d’apprendre les langues, eh bien, c’est très bien.

D. : C’est justement notre cas.

J-L.G. : La traduction est un peu utile. C’est vrai que tous les livres que je lis... si je lis l’Idiot de Dostoïevski, c’est en français, mais je sais que je perds beaucoup. Mais il a un tel talent que malgré la traduction on est pris, si vous voulez.

D. : Pour revenir à Vissotski, comment avez-vous trouvé cette chanson ?

J-L.G. : Je l’ai entendue parce que j’étais un peu — comment est-ce qu’on dit en russe ? — soupirant de l’actrice Marina Vlady. Et Vlady était sa femme. Donc, ça m’a rappelé... C’est pour ça que j’ai trouvé un film où il y avait une image de Marina Vlady à côté d’un vieux cheik. On ne la voit pas très bien parce que je n’ai pas voulu lui faire du tort et comme ça, mais... Je me disputais souvent avec elle parce qu’elle n’a fait que des mauvais films.

D. : C’est quand même étonnant que vous n’avez pas su de quoi parlait la chanson de Vissotski, parce qu’elle correspond parfaitement au sujet de la quatrième partie, L’Esprit des lois, où elle paraît. Il s’agit des règles et du dépassement des règles pour survivre.

J-L.G. : Mais je savais qu’il y avait des poètes ou des chanteurs contestataires russes, Maïakovski, Mandelstam, Essénine, d’autres après que je ne connais pas... Et puis tous les livres de cette époque et les écrivains qui ont quitté la Russie etc. Je me suis beaucoup intéressé à ça, comme si c’était un peu ma famille, d’une certaine façon. Et donc, Vissotski, il était un poète contestataire, chanteur contestataire comme ça, donc ça n’avait rien à voir avec Marina Vlady ou tout ça. Et j’ai trouvé que ça correspondait très bien à ce personnage de paysan un peu fou dans La Terre, voilà, c’est tout.

D. : Dans la première ébauche du film qu’on a vue il y a deux ans, il y avait encore le logo de Wild Bunch. Celui-ci a disparu. Pourriez-vous évoquer l’histoire de votre séparation ?

J-L.G. : Oui, ça se passait bien. Et puis, au bout d’un moment, il y a six mois ou un peu plus, ils ont fait des tas de mauvaises affaires, ils faisaient de très mauvais films souvent et ils ont perdu beaucoup d’argent. Ils n’en avaient plus et ils ne pouvaient plus nous payer ce qu’ils nous devaient. Donc, on a essayé de partir, on y est arrivé, et puis voilà, on est reparti depuis ici. Voilà, c’est tout. Et puis, ils ne s’intéressaient absolument pas au film. Moi, je les avais laissé faire, c’était d’accord : vous donnez le temps, ensuite vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Ils ont vu le film quand c’était pas fini et ils se sont rendus compte qu’ils ne savaient pas quoi faire avec lui. Tout ce qu’ils savaient, c’était de sortir [le film] dans une salle ou dans deux salles ou dans quatre salles... Ça n’a aucun intérêt. Celui-là, j’avais envie, même s’il n’est vu qu’une seule fois par vingt personnes, que ça soit vraiment une seule fois et que les gens le voient, c’est tout.

D. : Maintenant que le film a été repris par Casa Azul, la société de Fabrice Aragno, vous pouvez le montrer comme vous voulez.

J-L.G. : Oui. On ne cherche pas d’argent. On cherche comme ça, on a besoin un peu d’argent pour soi, comme vous et comme ça, mais c’est tout.

D. : Je crois que vous avez cherché depuis longtemps ce genre d’organisation financière, une sorte d’autogestion...

J-L.G. : Non, c’est venu petit à petit. Parce que mon tout premier film, À bout de souffle, enfin, premier grand film, ça m’a gêné parce que j’avais quitté mes parents, et puis j’ai retrouvé un producteur qui se comportait comme mon papa. Comme, disons, je te donne ça et tu fais ça. Et donc, petit à petit j’ai appris à dépenser l’argent, au moins, à avoir le droit de dépenser l’argent moi-même pour le film, sans demander plus. Et puis après, à avoir... Il fallait des règles, tout ça... donc, à avoir une société de production et puis après, avec la société de production, on découvre qu’il y a d’autres règles, c’est l’État, c’est tout, et on n’y arrive pas non plus. (Il rit.)

D. : Mais maintenant, vous êtes un peu libre de faire comme vous voulez.

J-L.G. : On est libre de faire ou de rien faire. Ou de pas pouvoir faire. Et là, je suis aussi fatigué, j’ai plus très envie ou je sais pas quoi. Car si je gagnais au loto, je ne ferais plus de films.

D. : Vraiment ?

J-L.G. : Oui. Peut-être un petit film, quelque chose, mais je sais pas. Non, quand même... Il y a un moment où il faut s’arrêter parce qu’après, c’est... ce n’est plus la même chose.

D. : Et pourtant, nous espérons vraiment que vous continuerez. Pour revenir à la distribution du Livre d’image, vous avez dit que vous préfériez le montrer dans de petites salles et plutôt celles de théâtre que de cinéma.

J-L.G. : Petites et plutôt des salles de théâtre ou de culture ou de cirque...

D. : Des musées, peut-être ?

J-L.G. : Oui. Il va y avoir peut-être quelque chose au centre Pompidou de nouveau, mais je sais pas, c’est très... establishment, quand même [12]. Puis, ça dépend si on nous donne de l’argent ou pas.

Jean-Luc Godard, Le livre d’image.

ZOOM : cliquer sur l’image.

D. : Vous souhaitez que ce soit montré sur un grand écran ou sur un écran de télévision ?

J-L.G. : Non, non, ça doit plutôt être un écran de télévision, plus ou moins grand, et puis en tout cas deux haut-parleurs un peu éloignés de l’écran pour qu’on n’ait pas la tentation qui est très grande de croire que ce qu’on entend, c’est ce qui se passe. Mais quand ça se passera à la télévision, pour les gens ça sera le son de la télévision, on n’y peut rien. Ça vient de loin, de Lumière ou tout ça : on croyait que ce qu’on voyait était la réalité. Et puis, aujourd’hui on continue. On essaye de changer d’image, de faire de la 3D, moi, j’ai fait de la 3D aussi, à un moment pour... Mais j’ai essayé dans la 3D, dans le film d’avant qu’il y ait un peu de différence entre la parole et l’image, de pas mettre toujours le son de l’image si vous voulez. S’il y a une voiture qui passe, ou une ambulance ou autre chose, c’est pas la peine de mettre le son. Il faut mettre un autre son.

D. : Vous ne croyez plus à l’idée que sur l’écran de télévision on ne voit jamais des films, seulement des reproductions ?

J-L.G. : Non, je ne pense plus comme ça. Ce qui me gêne sur l’écran, que ce soit celui de télévision ou d’ordinateur, c’est que le son va avec l’image et qu’on croit ce qu’on voit. C’est les films publicitaires. Si on vous montre une Mercedes qui roule et que la voix dit : « Achetez Mercedes », non, ça... C’est devenu petit à petit comme ça. Et pour l’instant ils ne peuvent plus échapper, soit comme ça, soit peut-être dans de petits spectacles de théâtre ou des chansons de Vissotski. (Il rit.) Maintenant, c’est comme ça, que ce soit sur internet ou ailleurs... ou chez le coiffeur même. Vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur et vous faire coiffer comme vous avez envie. C’est impossible.

D. : C’est pour ça que vous préférez les salles de théâtre, pour pouvoir faire autrement...

J-L.G. : Les gens de théâtre sont habitués, s’il n’y a pas de table, à en trouver une ; s’il y a un projecteur ou comme ça, bah, on le met ; si le haut-parleur doit être déplacé, on peut le faire. Ils sont prêts à faire ça. C’est l’essence du théâtre, si vous voulez. Ce n’est pas de grands théâtres etc., mais ça, c’est possible. Donc, des endroits comme ça, mais point par point : d’abord un peu en Suisse, et puis peut-être une ou deux fois en France. Mais c’est tout, c’est tout. Et puis, de toute façon, le producteur français a gardé les droits pour presque tous les pays du monde. Alors là, le film sera montré n’importe comment. Dans une salle normale, ils n’entendront pas le son comme ici. C’est comme si c’était une musique, et puis que... au lieu du quatuor de Beethoven, je sais pas, soit on entend des casseroles soit autre chose. (Il rit.)

D. : Vous avez quand même gardé les droits pour quelques pays comme la Tunisie, l’Algérie ou la Grèce...

J-L.G. : Oui, mais ça ne marchera pas non plus... Mais si je peux donner les droits à cette ancienne actrice, en amitié, puis lui dire tâche de le vendre, pour toi, ça te fera un peu d’argent, voilà, je serais très content. Puis, à des moments, je dis : « Invite des gens chez toi et montre-le. Fais-les payer un dinar ou deux dinars... » Ou un kopeck. C’est comme je vous dis pour Saint-Pétersbourg. Nous, on va le montrer dans un petit théâtre à Lausanne où il y aura juste peut-être cette installation-là, même si c’est trop... juste l’écran et deux haut-parleurs. C’est un théâtre à Vidy qui est très connu et qui a trois ou quatre grandes salles, mais on le montre dans une toute petite salle. C’est là du reste — peut-être vous vous souvenez — que j’avais filmé le début de For Ever Mozart. C’est un autre directeur maintenant, mais qui est d’accord pour faire ça.

D. : Faire des bandes-annonces, ça ne vous intéresse plus ? [13]

J-L.G. : Non. Le film est une bande-annonce.

D. : Et avant, c’était plutôt par nécessité ou...

J-L.G. : Oui, bah, mais parce que j’aimais ça, j’aimais être dans ce milieu-là quand même, et puis on n’était pas tout seul, si vous voulez. Entre les... ce qu’on appelle jeune cinéma français qui était le début du cinéma adulte français, par rapport aux vieux ou comme ça. Mais il y avait les ltaliens, il y avait les Allemands, les Canadiens, les Brésiliens ; donc, voilà, il y avait une espèce de... comme on dit, une confrérie du bon cinéma. Les Russes, je ne les ai pas bien connus, mais dans Deux fois cinquante ans on parle de... comment est-ce qu’elle s’appelait, cette femme... je ne m’en souviens plus. Non, non, les films de l’époque étaient assez mauvais. Je n’aime pas tellement Tarkovski ou...

D. : Et vous ne le citez presque jamais, sauf Le Sacrifice.

J-L.G. : Oui, un plan.

D. : Il y a six mois, l’un de vos films des années 80, Grandeur et décadence d’un petit commerce du cinéma, est sorti en salles pour la première fois. Alain Bergala le décrit comme un film catastrophe qui parle d’une situation fatale et sans issue, mais c’était aussi déjà un film de résistance. Il y a cette scène vers la fin où on demande à des figurants qu’est-ce que c’est que...

J-L.G. : L’essentiel.

D. : Oui. Et le personnage de Léaud répond : « Ce ne sont pas nos sentiments ou nos expériences vécues, mais la ténacité silencieuse avec lequel nous les affrontons. »

J-L.G. : Je sais pas de qui c’est. C’est peut-être de Faulkner. Les trois quarts des choses, je ne m’en souviens plus. Il y a souvent des phrases comme ça... dans plein de mauvais romans ou des trucs comme ça, il y a une phrase qui est pas mal, qui est très philosophique.

D. : Et Le livre d’image, vous le finissez également par un passage sur la résistance. Et l’espérance.

J-L.G. : Oui, ça c’est pris dans le livre de Peter Weiss.

D. : « Même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré, ça ne changerait rien à nos espérances. »

J-L.G. : C’est très optimiste, c’est ce que je pense, du reste.

D. : Bien qu’en général, le film est plutôt... je ne sais pas si on peut dire sombre, mais, enfin, à la différence de Grandeur et décadence et de la plupart de vos autres films, il n’y a presque pas d’humour.

J-L.G. : Oui. Si, quand on dit : « Même chez les communistes il n’y a que l’argent qui a de la valeur. » Je trouve que c’est... (Il rit.) C’est un mauvais film américain de je ne me souviens plus qui, etc.

D. : On dit aussi dans le film : « Crois-moi, on n’est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur. »

J-L.G. : Oui, c’est - il est connu, vous le connaissez peut-être - Elias Canetti.

D. : Oui, oui.

J-L.G. : Et « la terre » aussi, quand on dit : « La terre asphyxiée par les lettres de l’alphabet... », et tout ça, c’est d’Elias Canetti aussi.

D. : Dans le scénario, il y avait La Mélancolie de Dürer...

J-L.G. : Oui, ça a disparu.

D. : Nous sommes tombés récemment sur deux interprétations de cette gravure. L’une est de Giorgio Agamben. Il part d’une fameuse interprétation par Benjamin de l’un des anges de Paul Klee comme ange de l’histoire [14], pour, à son tour, considérer l’ange de Dürer en tant qu’ange de l’art. Le premier est poussé par la tempête du progrès vers l’avenir, mais à reculons, de sorte qu’il est condamné à toujours regarder vers le passé qu’il voit comme un entassement de ruines ; tandis que l’autre est immobile, on dirait hors du temps et entouré d’objets qui ne sont pas en ruines mais cependant privés de leurs fonctions. C’est précisément ainsi qu’ils deviennent des œuvres d’art. Cela me rappelle une phrase de Hollis Frampton que vous citez dans le film : « Aucune activité ne peut devenir un art avant que son époque ne soit terminée. »

J-L.G. : Oui.

D. : L’autre interprétation est d’Elie Faure. Il écrit : « Dans la Mélancholia, qui semble résumer toute son œuvre, on voit le génie humain écrasé de lassitude, avec toutes ses conquêtes autour de lui, parce que, malgré ses grandes ailes, il n’a rien appris d’essentiel. Comme Faust, Albert Dürer s’est promené dans tous les mondes, à la poursuite de l’illusion qu’il n’a jamais pu saisir. » [15] C’est un bilan assez pessimiste. Pour vous, au contraire, cet échec et cette impossibilité servent souvent de point de départ, paradoxalement ouvrent la voie. Comme on dit dans Grandeur et décadence, si on est dans une époque où on ne peut pas réussir, on peut toujours essayer, faire des essais.

J-L.G. : Oui, bien sûr. Oui, mais ça m’a fait penser, cette image de l’ange de Dürer, l’ange de Mélancolie… Je pensais la mettre et puis je me suis aperçu d’autres choses : c’est que s’il était mélancolique... En fait, il n’était pas vraiment mélancolique, parce que sinon on fait comme Agamben, ou comme d’autres, même Elie Faure et comme ça, ou comme Freud : on essaie d’interpréter. Et on fait de grands livres ou de petits livres, enfin, on fait des textes. Alors que pour moi, en fait, ce qui le rendait mélancolique, c’est ce qu’il était en train de voir. Mais que nous, on ne voyait pas. Et c’est à ce moment-là que j’ai pensé : il était en train de voir un couple. Et c’est à ce moment-là que j’ai pensé au couple de La terre qui suscite un peu de mélancolie quand même. Et le texte qui est là-dessus est un texte pris dans le livre de Maurice Blanchot qui s’appelle L’attente l’oubli. C’est un texte pris là-dedans que... J’avais tourné une séquence à l’époque à Sarajevo, et c’était tellement mauvais... On ne l’a pas mis, c’était pas bien du tout, c’était trop tôt [16].

Jean-Luc Godard, Le livre d’image.

Le couple de La terre de Dovjenko dans Histoire(s) du cinéma 1b.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Entretien réalisé à Rolle le 21 mars 2018 par Dmitry Golotyuk et Antonina Derzhitskaya. Remerciements à Jean-Luc Godard, Fabrice Aragno et Julien d’Abrigeon.

Premières critiques

« Le Livre d’image » : l’explosion Godard

Par Luc Chessel envoyé spécial à Cannes — 12 mai 2018 à 09:27 (mis à jour à 16:57)

Première lecture d’un « Livre d’image » explosif et sidérant.

« La guerre est là… », nous annonce une voix humaine : la première projection du nouveau film de Jean-Luc Godard, Le livre d’image, dans le grand amphithéâtre Lumière, fût précédée d’un grand silence – l’avancée d’un pressentiment – et suivie d’une ovation nette, mais comme suspendue en l’air. Les mains qui applaudissent et le souffle coupé. Lumière doute. Entre les deux, il y a tout, et ce tout est une explosion. En effet « la guerre est là », dedans comme dehors, dans le film comme hors du film : c’est que le film est comme le monde, à la hauteur de ce qui fait rage dans le monde en-dehors de lui. Elle est là, à même les images : et il y a dans ce film toutes les images du monde, les images du monde en guerre. Mais la voix humaine qui le dit – c’est celle de toujours, la sienne – reprend sans cesse son souffle coupé. Peut-être qu’elle parle. Alors que tout explose à l’image, le son s’est remis à parler : explosion de la guerre, qu’un faible murmure recouvre. Explosion et murmure, ou Image et parole (c’est le sous-titre du film), sont réunis et séparés, en un même geste, sur les vieilles bandes de l’Histoire, la bande-image et la bande-son, qui n’ont jamais été aussi éloignées l’une de l’autre, ou jamais autant rapprochées. Elles sont irréconciliables, mais entre la guerre et la voix pourtant, quelque chose semble s’établir, un dialogue qui, même chez Godard, au bout de quelque cent vingt films, a rarement été aussi clair, et rarement aussi révolté.

Toutes les images du monde en guerre, où vient s’inscrire la voix humaine : mais qu’ont-elles encore à se dire, images et voix, se rencontrant à nouveau comme pour la première fois ? Elles se parlent avec les mains. « La vraie condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains », martèle Godard avec Denis de Rougemont. Revient alors l’image d’un index levé : geste où l’imbécile, regardant ce doigt, lira trop vite qu’on veut lui faire la leçon, alors qu’on lui montre le monde. Le film est en cinq parties, comme les cinq doigts de la main, mais le dernier, dit Godard, est aussi le centre, la partie centrale de la main. Comptons donc sur nos doigts les cinq serments de ce nouveau jeu de paume : 1) Remakes, 2) Les Soirées de St Pétersbourg, 3) Ces fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages, 4) L’esprit des lois, 5) La région centrale. C’est une charade de toute l’Histoire : mon premier va au cinéma, mon deuxième le quitte pour la guerre (une sombre lecture de Joseph de Maistre), mon troisième est un vers de Rilke, qui monte et remonte dans tous les trains du monde et du cinéma. Montesquieu attend à la gare : mon quatrième c’est la politique, où la justice passe avant la loi. Mon cinquième, la plus longue partie, n’emprunte son titre à un grand film de Michael Snow que pour vite aller voir ailleurs – au centre du film ou au centre du monde, cette question non subalterne : « Les Arabes peuvent-ils parler ? ».

Charge critique

Mon tout est le premier film parlant. Adieu au langage (2014), le précédent, n’était-il pas pour sa part le dernier film muet ? Malgré son titre, et d’un revers de main, Le livre d’image semble congédier, en les affolant comme jamais à l’écran, et l’image et l’écriture : sans doute incapables toutes deux, occupées à leur discorde millénaire, de bien saisir ce dont il s’agissait au fond. Il nous faut, car l’heure est grave, un troisième terme : une nouvelle langue des signes, une autre parole muette, une autre voix humaine. Penser avec ses mains, c’est déjà faire quelque chose, et il reste beaucoup à faire. « La guerre est là », mais ce constat est suivi d’un autre, qui vient pour lui répondre à la fin du film : « Il doit y avoir une révolution ». Guerre et révolution : le vieux cinéaste de l’autre siècle, qui aura tant pensé leur rapport, nous le remet soudain dans les mains, en jeune cinéaste de notre siècle, pour nous rendre à l’évidence. Il suffit de bien regarder. C’est vers le « monde arabe » que Le livre d’image regarde, tout en en critiquant la notion même, son unité apparente et factice : vers une région centrale dont tout le monde parle et que personne n’écoute. Et il le fait avec difficulté, comme pour rester à la hauteur d’une tâche difficile. Cette dernière partie du film, où la main ouverte devient un poing levé, est faite de mille choses, mais entre autres de deux lectures. Celle d’un roman de l’écrivain égyptien Albert Cossery, Une ambition dans le désert, qui entraîne le film vers la fiction : un genre d’adaptation où des bribes de récit, des restes de personnages, viennent rencontrer des images multiples qui pourraient bien raconter une histoire – une histoire pour nous assez parlante de complotisme et de terrorisme dans un émirat arabe fictif. Et celle d’un texte du philologue palestino-américain Edward Said, Dans l’ombre de l’occident, qui entraîne cette fiction-là vers sa critique.

Prenons le temps de retracer un peu cela, parce que Godard, quand il lit, ne fait pas rien : il monte, il cherche, il trouve. Avec Edward Said, c’est une charge critique explosive qui entre dans son cinéma, peut-être pour le transformer in extremis. Elle dit ceci : que « la représentation, plus précisément l’acte de représenter (et donc de réduire) implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation ; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme intérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, visuelle ou autre) du sujet. » Cette tension, entre la violence de la représentation et le calme de l’image, est au cœur du film, et elle le fait éclater. Toutes ces images du « monde arabe » que le film rassemble en les tordant, les raturant et les interrompant, font soudain leur autocritique, dénoncent leur propre violence, sabordent leur propre beauté. Le cinéma revient sur lui-même pour se détruire, prononce un adieu à l’image et à sa violence, en leur laissant libre cours une dernière fois – mais pour laisser la place à autre chose qu’il appelle ardemment de ses vœux. Un simple geste de la main, peut-être, qui changerait tout, un petit geste muet d’adieu à l’Occident. On entendrait enfin un autre son, une autre voix débarrassée des images aveugles. Cela viendrait après le film, qui s’arrête là. « Et même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré / cela ne changerait rien à nos espérances / elles resteraient une utopie nécessaire / et le domaine des espérances est plus vaste que notre temps / de même que le passé était immuable / de même les espérances resteraient immuables. » Le dernier plan, repris à un film célèbre, regarde un dandy sans visage, Le Masque, danser comme un pantin jusqu’à tomber raide mort. Et sur cette image terminale et comique, cette signature où JLG se joue de tous les testaments, résonnent encore ces derniers mots : « ardent espoir ».

Libération, Luc Chessel envoyé spécial à Cannes.

Cannes 2018 :

« Le Livre d’image », un Jean-Luc Godard ivre d’images

Le dernier film du cinéaste, âgé de 87 ans, est présenté en compétition, en l’absence de son auteur.

LE MONDE | 12.05.2018 à 06h44

Mis à jour le 12.05.2018 à 10h02 | Par Mathieu Macheret

Sélection officielle – en compétition

Une image extraite du film « Le Livre d’image », réalisé par Jean-Luc Godard.

PRODUCTION/FESTIVAL DE CANNES. Zoom : cliquez l’image.

Au début, il y a le noir, d’où sons et images jaillissent comme les éclats du silex, avant de retomber aussi sec dans l’obscurité. Tout, dans Le Livre d’image – le dernier film de Jean-Luc Godard, présenté à Cannes en compétition, en son absence – ramène à ce noir, support intangible et marge sans bordure d’un film qui crépite par salves successives.

VOIR AUSSI

Lire le récit : Un « Vent d’Ouest » a soufflé sur Cannes quelques instants, mais ce n’était pas du Godard

L’écran n’est pas une toile blanche, mais un gouffre sans fond, une caverne d’où l’œuvre émerge. Et c’est bien à une caverne que l’on pense encore quand la voix off et rocailleuse de Godard, récitant ses versets élégiaques, résonne, s’emporte, s’élève et gronde comme un éboulement.

Le Livre d’image s’inscrit dans la veine « mélangeuse » de l’œuvre godardienne, celle des montages d’emprunts, fabriqués à partir d’extraits d’autres films, d’archives, de reportages télé, de fragments textuels ou musicaux. Le tout constituant un maelström dont la beauté réside non seulement dans l’assemblage, mais aussi dans la manière avec laquelle il réussit à transfigurer les matériaux de départ. Comportant peu de plans tournés par le cinéaste, ce dernier film se présente un peu comme une extension du court-métrage De l’origine du XXIe siècle, réalisé en 2000 pour l’ouverture du Festival de Cannes.

Lire la chronique : Il est comme ça… Jean-Luc Godard

Une suite en quatre mouvements

Godard orchestre ici une suite en quatre mouvements. Le premier, variation sur la notion de remake, constate l’invariable répétition des guerres (qualifiées de « divines ») et des catastrophes au cours de l’histoire, en confrontant les conflits d’antan avec ceux d’aujourd’hui. Intervient ensuite un passage ahurissant sur les trains – de Berlin Express à Shanghai Express – dont les défilements scandés, reflet du procédé cinématographique, évoquent les mouvements conjoints de l’histoire et des images.

Une image extraite du film « Le Livre d’image », réalisé par Jean-Luc Godard.

PRODUCTION/FESTIVAL DE CANNES. Zoom : cliquez l’image.

Puis Godard embraye sur la question du Moyen-Orient et de sa satellisation par le reste du monde, à travers plusieurs passages, lus par lui, du roman Une ambition dans le désert (1984), de l’écrivain égyptien francophone Albert Cossery. Enfin, le film se conclut en associant le terme de « révolution » et l’image terminale d’une chute.

Le Livre d’image frappe par ses étranges alliages. Bégaiements de l’image et du son, attaques sèches et intempestives, images sales, baveuses, démantibulées, fouillées jusque dans la chair du photogramme : chaque archive, chaque fragment est ici investi, non seulement pour ce dont il témoigne, mais aussi comme une matière plastique, infiniment malléable (les sources n’y sont pas sacralisées).

Teintes fauves et fiévreuses

Godard poursuit les expériences d’Adieu au langage (2014), son précédent long-métrage, non plus avec la 3D mais cette fois avec le son. Les objets sonores (voix, bruits, musiques) surgissent des quatre coins de la salle, rebondissent d’un bord à l’autre. Ainsi Le Livre d’image est-il un film qui s’écoute « dans la profondeur ». A ce titre, rien d’anodin à ce que Godard, dans son commentaire, en vienne à disserter sur la différence musicale entre la mélodie et le contrepoint, thème secondaire qui se superpose à la première.

Le film apparaît également comme une synthèse : Godard y condense sa pensée historique (invoquant de façon plutôt inattendue Joseph de Maistre, philosophe contre-révolutionnaire et ultramontain) et pratique même l’autocitation, récapitulant ici nombre d’extraits de ses précédents films, notamment du Petit Soldat (1960), des Carabiniers (1963), de Week-end (1967) ou encore d’Hélas pour moi (1993).

Une image extraite du film « Le Livre d’image », réalisé par Jean-Luc Godard.

PRODUCTION/FESTIVAL DE CANNES. Zoom : cliquez l’image.

Les plans venus d’ailleurs sont parfois repeints aux teintes fauves et fiévreuses des toiles de Nicolas de Staël, d’Henri Matisse ou d’André Derain, ce qu’autorise la palette graphique de la vidéo.

Car l’autre horizon du film, après la musique, est la peinture, qui s’installe ici comme généalogie des images animées. Le Livre d’image n’est ni un livre ni même un film, mais un feu de camp dans la nuit, dont les images sèchement frottées les unes contre les autres produisent de la lumière et de la chaleur. Livre d’image, ivre d’images.

Essai cinématographique de Jean-Luc Godard (1 h 34). Sortie en salle prochainement. Sur le Web : www.wildbunch.biz/movie/the-image-book-aka-image-and-word

Le Livre d’image, de Jean-Luc Godard [Compétition]

Un film à la beauté effrayante qui conteste l’ordre du monde et du cinéma.

VOIR AUSSI

Un court-métrage en soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, diffusé sur le Net il y a quelques jours, a été attribué à Jean-Luc Godard. L’objet, évoquant suffisamment la patte du maître pour être trompeur, a été démasqué, notamment par Mediapart. Mais la vision du nouveau film du citoyen de Rolle, Le Livre d’image, aurait pu aussi nourrir les doutes sur l’authenticité de sa provenance. Même si Godard n’a pas transformé radicalement sa manière, ce nouveau film témoigne d’une nouvelle recherche, d’une évolution. Si Godard ne cesse de retravailler ses motifs et ses obsessions, chacun de ses films est différent. Et ledit court-métrage paraît, en définitive, déjà daté.

Le Livre d’image se distingue nettement des deux précédents, Film socialisme (2010) et L’Adieu au langage (2014). Ce dernier, présenté également à Cannes en compétition, tranchait par son côté lumineux. Des acteurs y incarnaient aussi des figures. Le Livre d’image a plus de points communs, dans sa forme, avec les Histoire(s) du cinéma (1998), parce qu’il est uniquement composé d’images d’archives ou de films de fiction. Mais, au lieu d’avoir le cinéma pour sujet central, ici, c’est le monde d’hier et d’aujourd’hui.

« Il y a les cinq sens, les cinq parties du monde, les cinq doigts de la fée. Tous ensemble, ils composent la main, et la vraie condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains. » Le film s’ouvre par ces paroles, en même temps que l’on voit des mains à l’ouvrage. C’est le seul moment où la parole et l’image se réfléchissent. Le reste avance par associations de l’une et l’autre, négations de l’une par l’autre (et réciproquement), ou prolongements. Ces correspondances, c’est l’esprit de Godard. Et ce sont ses mains, qui chassent le sens immédiat pour chercher l’inconnu(e). Des pauvres d’esprit s’en plaignent (« une fumisterie », dixit Le Figaro). Ils feraient mieux de recevoir le film avec leurs mains.

Au risque de les voir meurtries. Car Le Livre d’image n’a rien de séduisant ; il est même effrayant. Il cumule les images de guerres, de massacres, de tortures, toutes tragédies historiques réunies. Dans sa première partie (il y en a cinq, comme les doigts d’une main), intitulée « Remake », où il est question des rapports entre le cinéma et la réalité, défilent des extraits de Salo, Timbuktu, Les Carabiniers, Salafistes… Apparaît ensuite le sinistre contre-révolutionnaire Joseph de Maistre, dont résonnent certaines de ses « conceptions folles » sur la nécessité d’expier le mal jusqu’à la mort, et cette sentence : « Le bourreau est la pierre angulaire de la société. »

Le film effraie aussi par sa forme. Images destructurées, saturées, recadrées, coupées net, précipitées, comme si Jean-Luc Godard voulait leur faire rendre gorge, au diapason de son propos. Plus monstrueux encore : le traitement du son, en particulier de sa voix, on ne peut plus singulière. Jusqu’ici caverneuse, elle prend un tour apocalyptique, surgissant d’un côté de l’écran, puis du fond de la salle, venant en heurter une autre, et finissant martyrisée telle celle du Dr Mabuse. Le Livre d’image est hanté. Comme l’est notre société par les spectres du profit et du trop plein de spectacle qui ne se voit ni ne s’entend plus. Mais Godard propose un cinéma qui résiste. Qui « montre ce qui ne se fait pas », comme il l’a répété lors de la conférence de presse, réalisée en Facetime, une première pour le festival, le cinéaste de 87 ans étant resté en Suisse.

Cette explosion des sens contient aussi des fragments de contre-poison. C’est Arthur Rimbaud et son poème Démocratie. C’est la fraternisation de la soldatesque avec le peuple de la Commune, dans le film de Peter Watkins, qui ouvre la quatrième partie intitulée « L’Esprit des lois ». Ce sont les fortes phrases de Montesquieu : « J’appelle ici préjugés, non pas ce qui fait qu’on ignore de certaines choses, mais ce qui fait qu’on s’ignore soi-même. C’est en cherchant à instruire les hommes, que l’on peut pratiquer cette vertu générale qui comprend l’amour de tous. » Cette expression, « l’amour de tous », dans la bouche de Jean-Luc Godard, produit une émotion sans pareil. L’idéalisme du philosophe est contrebalancé par des images qui provoquent le scepticisme. Le combat est sans fin entre l’idéal et sa traduction dans la réalité.

Le monde arabe occupe toute la dernière partie, ce qui n’étonnera guère de la part du réalisateur d’Ici et ailleurs. Toujours profondément politique, dénonçant, avec Edward Saïd, l’attitude de l’Occident, le film est pourtant gagné par un apaisement fugitif, où apparaît le titre du roman d’Alexandre Dumas, L’Arabie heureuse, même si le regard désolé de Youssef Chahine, dans Gare centrale, vient tout relativiser. D’aucuns n’ont déjà voulu retenir du film que cette phrase prononcée par le cinéaste : « Pour ma part, je serai toujours du côté des bombes. » C’est omettre qu’elle est extraite d’un roman de l’écrivain égyptien Albert Cossery, Une ambition dans le désert, que le film cite abondamment.

Jean-Luc Godard ne peut oublier que dans l’histoire coloniale, le monde arabe a été l’agressé. Le cinéaste tourne autour de l’idée de révolution, tout en la questionnant. « La révolution dans la révolution », entend-on, comme une exigence redoublée. Mais quitte à ne retenir qu’un seul moment, on peut préférer ces images, tirées du Plaisir, de Max Ophüls, où un vieillard, caché derrière un masque, danse sans retenue jusqu’à l’effondrement. Elles attestent de l’ironie que Jean-Luc Godard réserve à son endroit et à l’âge (de non sagesse) auquel il est parvenu. Ses derniers mots, cependant, ne trahissent aucune résignation : « Et même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. Les espérances resteraient, l’utopie serait nécessaire ».

Le Livre d’image, Jean-Luc Godard, 1h24.

Cannes 2018, jour 5 :

sur le trapèze volant du « Livre d’image » de Jean-Luc Godard

Jean-Michel Frodon — 13 mai 2018 à 14h52 — mis à jour le 13 mai 2018 à 14h52.

En écho à l’œuvre existante, le nouveau film invente un nouveau ton et de nouveaux chemins.

Je suis un mauvais spectateur des films de Jean-Luc Godard. Parce que je les ai tous vus, plusieurs fois. Et qu’alors, allant à la rencontre du Livre d’image, je ne peux pas échapper à cette connaissance, quand ce film-là, comme tous les autres d’ailleurs, devrait être vu avec sinon une impossible innocence, du moins avec beaucoup plus de légèreté, moins de bagages.

Pour essayer de réduire ce défaut, faute de pouvoir l’éliminer, j’ai fait ce qu’on ne fait jamais au Festival de Cannes : je suis retourné voir le même film deux jours de suite. Pourquoi pas, puisque le voir deux fois, ce n’est pas du tout voir le film.

À la deuxième séance, il y avait des fauteuils vides dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals. À Cannes aussi, malgré la fétichisation du nom de Godard sur la Croisette excitée, le cinéma que fait Jean-Luc Godard est aujourd’hui un cinéma minoritaire. Est-ce une maladie honteuse d’être minoritaire ?

À la deuxième vision, j’ai un peu dormi, alors que la première fois j’étais dans un état d’hyper-attention. J’ai aussi pu accueillir plus sereinement ce qui est de prime abord si bouleversant que le risque est grand, pour qui n’en rejette d’emblée l’expérience, d’en être médusé, au sens originel. La Gorgone est la déesse démoniaque de la beauté.

Une île nouvelle

Le Livre d’image poursuit la méditation au long cours commencée avec Histoire(s) du cinéma il y a de cela bientôt trente ans. Montage intuitif d’images prélevées dans les films depuis l’origine du cinéma mais aussi la peinture et les actualités, agencements suggestifs de textes empruntés aux grands écrivains, aux journalistes ou à la publicité, dialogues à plusieurs voix dont celle, volontairement caverneuse et un peu tremblante, de JLG lui-même.

Mais au sein de ce gigantesque archipel de propositions de cinéma qu’est la filmographie de Godard depuis trois décennies, il m’a semblé que, malgré les ressemblances et les variations, il se murmurait entre les pages de Livre d’image quelque chose de très neuf.

La guerre, la révolution, l’amour, le cinéma

Au-delà de l’apparente profusion de motifs, d’idées et de références, le film est construit sur un quadrilatère assez consistant : la guerre, la révolution, l’amour, le cinéma.

Ce quadrilatère n’est ni un carré ni un rectangle, mais un trapèze, avec la guerre et la révolution comme base pour le monde d’aujourd’hui et horizon de demain. La guerre est là, et exemplairement dans l’Orient musulman.

Toute la dernière demi-heure du film se déploie autour d’un roman d’Albert Cossery, Une ambition dans le désert, situé dans un émirat imaginaire du Golfe persique. Mais c’est surtout le réquisitoire implacable d’Edward Saïd sur l’oppression par les images et le langage qui nourrit l’évocation lucide des horreurs actuelles, avec les images de Daech en fil noir, images nourries de celles du passé qui sont d’abord celles des oppressions coloniales.

Avec, en filigrane, cette violence inquestionnée de l’acte même de représenter. Aux photos de Veronica Karina par le lieutenant Subor répondaient déjà les photos des villageoises de la Mitidja par le militaire Garanger. C’était Le Petit Soldat, film interdit en 1961.

Et la guerre est déjà là, et la guerre vient. Il ne s’agit plus de prophétie de malheur, mais d’observation assez simple de ce qui est en train d’arriver, et qui n’a fait que s’aggraver dans les quelques jours qui ont séparé la fin de la réalisation du film de sa présentation à Cannes. Il faudrait être aveugle comme un festivalier pour ne pas s’en apercevoir.

La guerre est là. La révolution, elle, est infiniment à venir, hors de portée et pourtant pas abolie. L’amour et le cinéma demeurent, sans illusion mais sans cynisme, ce avec quoi il faut compter quand même.

Cette figure géométrique, il faut la deviner – Godard a renoncé à ses schémas simplificateurs, tant mieux. Les images se recouvrant les unes les autres, les voix multiples en surimpression composent en permanence un art du contrepoint aux résonnances innombrables. La figure reste cachée dans le tapis, à sa place.

L’ensemble avance, lui, comme un fleuve majestueux et composite, où la solennité de certaines formules, la gravité de certaines questions, n’empêchent jamais la dimension ludique qui traverse tout le cinéma de Godard, au-delà des époques successives.

Ce fleuve est aussi un courant de couleurs, saturées, retravaillées, dénaturées, semblant parfois peintes à même l’écran. Si les réalisations de Jean-Luc Godard s’apparentent depuis longtemps à des compositions de musicien, celle-ci est tout autant œuvre de plasticien, cherchant par des aplats de sens et des stridences de rouge et jaune, d’indigo et d’indignation, une vibration encore inouïe, et dont les échos viendraient du fond des âges.

C’est le mouvement qui impressionne le plus, dans cet oxymore du grand imprécateur de la mort du cinéma qui ne fait à chaque fois que prouver combien, chez lui en particulier, le cinéma reste riche d’infinies puissances.

Chemin faisant, Hitchcock et Eisenstein, Chahine et Mizoguchi offrent leurs plans comme des camarades de combat fournissent les munitions. Ce sont du même élan des gestes d’amour.

Nos espérances

Puisque peu à peu, malgré les mille colères et les infinies tristesses, et par-delà cette « mélancolie suprême qui fut celle d’Enjolras » dans Les Misérables, après la mort de Gavroche et la chute de la barricade, il se dégage un sentiment qu’on croyait disparu chez l’auteur de Dans le noir du temps et de L’Adieu au langage.

On ne saurait l’appeler l’espoir, malgré l’apparition d’une combattive image du film du même nom d’André Malraux. Godard dit « nos espérances », et dans l’usage du « nous » il y a déjà le retour esquissé à un espace partageable, depuis le tréfonds d’une solitude longtemps à la fois subie et affirmée.

Mais surtout, geste inédit chez lui, on entend une déclaration de l’obstinée présence de ces espérances en l’exigence intarissable d’un monde moins pire, par-delà les défaites innombrables, par-delà cette horreur que Jean Cocteau avait nommée et qui s’étale chaque jour sur nos écrans et nos esprits.

Les cadavres ne sont pas des figurants qui se relèveront à la fin de la prise, ce n’est plus du rouge mais du sang, la guerre n’est plus la pantomime des Carabiniers. Et pourtant la promesse qui avait semblé s’éteindre avec le dernier feu dans la forêt autour duquel raconter l’histoire (Hélas pour moi, 1993) revient quand même.

Un peu de confiance renait. Où ? Dans ce que chacun peut faire de ses mains, ces mains bonnes à tout et par quoi quelque chose peut recommencer, les mains de Jeanne-Marie qu’a chantées Rimbaud, les mains industrieuses du Condamné à mort s’est échappé de Bresson, les mains fragiles du Fond de l’air est rouge de Chris Marker, les mains de la monteuse aveugle qu’a montré oncle Jean. Impossible d’affirmer aucune résurrection, et envers les textes sacralisés, Bible, Thora ou Coran, la défiance est maximum – c’est qu’ils manquaient d’images, n’est-ce pas ?

Les films de Godard non plus ne sont pas des textes sacrés. Ce sont, dans la clandestinité du spectaculaire à son paroxysme, le Festival de Cannes, des paroles furtives, d’éphémères croquis partagés en douce par quelques uns. Rien de plus, mais rien de moins.

LE LIVRE D’IMAGE de Jean-Luc Godard (Compétition)

Par Olivier Séguret. Le 13 mai 2018 mis à jour 14 mai 2018.

Attendu comme le messie, glaçant et brûlé de partout, doux comme jamais, "Le Livre d’image" de Godard en guerre nous révolutionne, une fois encore.

Le dernier film de Jean-Luc Godard, Le Livre d’image, finit (presque) exactement comme Qui a tué mon père, le livre d’Edouard Louis. "Il doit y avoir une révolution", conclut l’un ; "Il faudrait une bonne révolution", achève l’autre. Quand on aime ces deux-là, il est beau et même très émouvant de les voir se rejoindre, par-delà les quelque soixante ans qui les séparent, dans cette aspiration insurrectionnelle, intacte pour l’un comme pour l’autre, même si c’est selon des biologies différentes. C’est beau et c’est aussi terrible, troublant, exaltant, inquiétant. Il doit y avoir une révolution/Il faudrait une bonne révolution.

Si la dernière phrase du film est aussi la dernière ligne du livre, ce n’est pas seulement parce que les films sont des livres d’images, et les livres des films de mots. C’est parce que la révolution ! Godard n’a pas peur des images, n’ayons pas peur des mots : Le livre d’image est un effrayant chef-d’œuvre. Il ne se raconte pas selon son pitch, introuvable, ou son scénario, torrentiel. Il peut se raconter avec un langage de signes, que l’on ferait avec les mains, car c’est par là que tout commence : il faut apprendre à penser avec les mains, nous conseille le prologue, et l’on verra pourquoi.

Une route autour du monde et du cinéma

Le film a un objectif que l’on peut tranquillement qualifier de politique, un horizon cartographié dès le début : il va nous amener dans le monde arabe, où Godard a tourné (Tunisie) les seules scènes neuves, récentes, de ce Livre d’image, et qui sont toutes placées dans le dernier volet du film. Le reste est montage : d’archives, d’extraits de films ou de scènes anciennes de Godard lui-même. Avant d’accoster en Arabie, il y a donc tout un voyage. Comme toujours, la route de Godard n’est qu’une proposition, pas une sommation. S’il était orientaliste, il nous ferait un cours au Collège de France, s’il était ambassadeur, il parlerait à l’ONU, et s’il était Delacroix, il nous montrerait ses pastels marocains.

Mais le capitaine est cinéaste, alors il nous fait son film (dans lequel il pourra d’ailleurs en glisser, des pastels). Ce film n’a pas de genre mais son registre, sa texture le font ressembler à du pur fantastique, qui éblouit, sidère et terrifie, quand il ne fait pas pleurer. La route vers l’Arabie commence chez nous, en Europe et dans la guerre. Elle court sous les bombes. Autour du monde et du cinéma. Elle revisite notre histoire pour nous donner une chance de mieux comprendre celle de ceux qui viennent à notre rencontre.

Un montage fou et furieux, des samples inédits

En un magistral poème qui ne fait pas de leçon, le montage fou et furieux accroche et scratche les wagons des souvenirs, des événements, des images. L’œil apprend le langage d’une chromophonie inconnue, l’oreille se dresse sous les effets d’une stéréo plastique jamais ouïe. Le noir ou le silence sont aussi acteurs de la partie. C’est aux histoire(s) du cinéma que Le livre d’image s’apparenterait le plus si on voulait en caractériser l’esthétique et surtout le matériau.

On y retrouve certains fétiches godardiens : Hitchcock, Eisenstein, Arvo Pärt ou cent autres. Beaucoup de samples nouveaux apparaissent, peut-être versés au chaudron du vieux maître par Nicole Brenez, nouvelle venue au générique du film, dont elle co-signe la production avec les vétérans de Rolle, Jean-Paul Battaggia et Fabrice Aragno.

D’où vient cette rupture de relation au monde arabe

On ne sait pas résumer ce voyage autrement qu’avec de grands mots amples au côté desquels on souhaiterait rester tout petit. D’une vigueur épique jusqu’à l’hypnose, ce montage ivre atteint une sorte de stase scopique avec une séquence placée sous le signe d’un vers de Rilke : "Ces fleurs entre les rails dans le vent confus des voyages." Elle rassemble des scènes de trains. Cela a toujours été comme ça, chez Godard : il y a dans son champ les femmes, les hommes, les enfants, les animaux et les machines... et surtout les machines qui, comme les trains, permettent de faire de bons travellings.

Et lorsque les trains machinent l’histoire du film, prennent sa direction, alors c’est tout le train de l’histoire qui s’ébranle, hurle et fonce. Cette épopée du rail semble bander l’arc narratif du film à son sommet, pour mieux armer sa flèche, qui vole et perce. Nous voici déjà arrivés. Après l’évocation lointaine d’Alexandre Dumas et de son Arabie heureuse, c’est Albert Cossery qui nous accueille sur ses rivages d’Orient. A partir du roman Une ambition dans le désert et de ses remuantes prophéties, Godard cherche à comprendre comment s’est déchiré le fil de notre relation au monde arabe, rupture qu’il diagnostique par un défaut de "regard".

"Penser ce qui ne se fait pas"

Comment, après Flaubert ou Paul Klee ou Delacroix ou Dumas ou Cossery ou mille autres, avons-nous regardé ce monde et cette humanité ? C’est là que prend son sens la question de la main, avec laquelle nous devrions penser. Jean-Luc Godard s’intéresse aux faits. "Dans un fait, ce qui est intéressant, c’est autant ce qui se fait que ce qui ne se fait pas. Et ce qui ne se fait pas, ce qui n’est pas fait, aboutit à une catastrophe... Mon film veut aider à penser ce qui ne se fait pas."