La genèse du film

La genèse du film

« Tu as lu l’article du p’tit Sollers ? »

« Tu as lu l’article du p’tit Sollers ? »

« Il y a trop de notes chez Mozart »

« Il y a trop de notes chez Mozart »

For ever Mozart : le film

For ever Mozart : le film

Jean-Luc Godard, Philippe Sollers et quelques autres au Cercle de Minuit (26-11-96)

Jean-Luc Godard, Philippe Sollers et quelques autres au Cercle de Minuit (26-11-96)

Le point de vue de Bernard-Henri Lévy

Le point de vue de Bernard-Henri Lévy

Philippe Sollers, Profond Marivaux

Philippe Sollers, Profond Marivaux

For ever Mozart : Bande-annonce, Extrait 2

For ever Mozart : Bande-annonce, Extrait 2

Liens

Liens

Version complétée. Première mise en ligne le 3 février 2011 sous le titre « Godard à portée de main ».

Photo Georges Pierre/Cahiers du cinéma. Archives A.G.

FOR EVER MOZART

La genèse du film

For ever Mozart est sans doute, avec JLG/JLG, l’un des plus beaux films de Jean-Luc Godard. L’idée du titre est venue très tôt. Dans un entretien donné lors de la présentation du film aux premières Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais, en 1996, Godard déclare :

J’ai essayé de me souvenir quand j’ai eu l’idée de ce titre : For ever Mozart. C’est venu d’un projet que j’avais avec l’éditeur de la musique du film, une société allemande, ECM Records, qui publie Keith Jarret, Arvo Pärt, des musiciens comme ça. Je voulais faire un film sur Mozart, à propos de Mozart, que j’avais déjà appelé For ever Mozart dans ma tête. Et je ne me souviens plus très bien quel était le sujet ou l’histoire. [Godard réfléchit :] c’était [l’histoire de] l’Américain qui, à Vienne, un jour d’ivresse, en 1945, avait tué Anton Webern. Voilà. Je ne m’en souviens plus très bien [1]. Je voulais appeler ça For ever Mozart, car il était reconnu par un critique à un moment donné pendant l’exécution d’une oeuvre de Mozart. C’est comme ça qu’est venu le titre.

Le titre est trouvé. Le film ne se fait pas. D’autres projets voit le jour qui, eux non plus, n’aboutissent pas. Et puis, continue Godard :

[...] j’ai lu un article d’un écrivain, Philippe Sollers, qui était sur Marivaux, dans Le Monde des livres. Dans cet article qui s’appelait Profond Marivaux [2], où il parlait de Marivaux, à un moment il se moquait d’un écrivain américain que j’ai connu à l’époque où je faisais de la critique de cinéma, Susan Sontag, qui a écrit un beau livre sur la photographie, et qui, elle, montait une pièce de Beckett à Sarajevo. Et Philippe se moquait, ironisait là-dessus, en disant : « Il ne faut pas. Ils sont déjà assez misérables. Il ne faut pas monter du Beckett là-bas. Il faut monter Marivaux ». Ça m’a donné l’idée de faire un film qui s’appellerait Les Jeux de l’amour et du hasard à Sarajevo. Et je suis allé acheter un Marivaux à la petite librairie de Rolle, là où j’habite en Suisse Romande. Mais ils n’avaient pas, bien sûr, de Marivaux. Par contre il leur restait un Musset qui était On ne badine pas avec l’amour. Et donc le film est devenu On ne badine pas avec l’amour à Sarajevo, qui sonnait beaucoup mieux, je trouve. Et bon, j’ai imaginé que dans ce film il y aurait deux ou trois jeunes gens qui partiraient pour monter cette pièce à Sarajevo. Ce seraient leurs aventures sur la route et les endroits où ils seraient arrêtés en cours de route. Et ils n’arriveraient pas jusque là-bas [3].

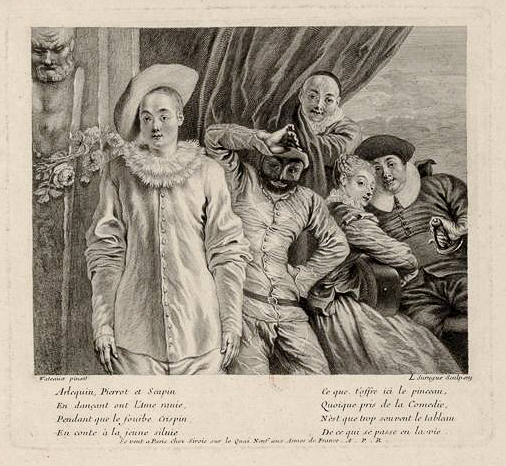

Antoine Watteau, Arlequin, Pierrot et Scapin (et Silvie et Crispin). 1716.

Musée des Beaux-Arts, Moulins. Zoom : cliquez l’image.

« Tu as lu l’article du p’tit Sollers ? »

C’est donc un article de Philippe Sollers qui sert de déclencheur ou de déclic à For ever Mozart. Le film évoque cette genèse et les obstacles rencontrés. On en trouve la trace dans la première partie. Dès les premiers plans, l’un des personnages circule avec le journal Le Monde ; une femme qui ne parvient pas à démarrer une voiture demande à son partenaire : « Tu as lu l’article du petit Sollers dans Le Monde ? » ; peu après, on voit un personnage lire l’article de Sollers : plan sur le titre — Profond Marivaux —, plan sur la reproduction qui l’illustre : une peinture de Watteau de 1716, Arlequin, Pierrot et Scapin (que l’on revoit, de manière subliminale, à la fin du générique de fin). Mais, entre-temps, Camille, l’actrice qui veut jouer Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux à Sarajevo, va dans une librairie, ne trouve pas le livre (comme Godard) et se laisse convaincre par le titre d’une pièce de Musset, On ne badine pas avec l’amour. Évidemment, en passant de Marivaux à Musset (selon les lois du hasard et de la nécessité), du Triomphe de l’amour (c’est la pièce que, dans son article, Sollers suggérait qu’on jouât à Sarajevo) à On ne badine pas..., quelque chose a été et sera empêché...

« Tu as lu l’article du p’tit Sollers ? » (extrait 1)

« — Il y a trop de notes chez Mozart...

— C’est ce qu’on croit. » (extrait 2 : fin du film)

Le film

Avec : Madeleine Assas (Camille), Frédéric Pierrot (Jérôme), Ghalia Lacroix (Djamila), Bérangère Allaux (L’actrice), Vicky Messica (Vicky Vitalis), Harry Cleven (L’écrivain), Michel Francini (Le baron Félix), Sabine Bail (Sabine), Max André (Conseiller), Sylvie Herbert (Sylvie, la mère de Camille).

Jean-Luc Godard au Cercle de Minuit

En 1984, après avoir réalisé Je vous salue Marie, Jean-Luc Godard souhaite rencontrer Philippe Sollers dont la vidéo Le trou de la Vierge, l’a, dit-il, influencé. Cette rencontre filmée par Jean-Paul Fargier, fera l’objet d’un DVD publié en 2006 : Godard/Sollers : L’entretien.

À l’occasion de la sortie de For ever Mozart, Godard, sollicité par Laure Adler, participe à l’émission Le Cercle de Minuit, sur Antenne 2. Il a souhaité la présence d’un écrivain, Philippe Sollers, de deux philosophes, Jean-François Lyotard et Alain Finkielkraut, et d’un critique de cinéma, Jean-Claude Biette.

Sans doute moins connue de nos lecteurs que l’entretien Godard/Sollers de 1984 ou que l’entretien Godard/Zagdanski du 4 novembre 2004 [4], cette émission reste un grand moment de télévision — de ce que la télévision peut être, rarement, quand elle laisse à la parole le temps de se déployer.

Réalisé par Pierre Desfons et diffusé le 26 novembre 1996 sur A2, le Cercle de Minuit est présenté par Laure Adler.

Godard débat avec ses propres invités. Pour cela il a choisi de leur présenter quatre séquences (dont deux montages inédits : Espoir/Microcosmos et Le Monde comme il ne va pas). Comme toujours avec Godard, le dialogue avance de digression en digression, avec des fulgurances.

Le voir et le dire, la main (main tendue, mainmise, manipulation, manifeste), la pensée et la poésie, la séparation, la télévision, la guerre, la critique de cinéma, les gammes, l’enfance.

Un Jean-Luc Godard, « au mieux de sa forme », comme le dit Sollers repris par Lyotard.

- La vraie condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains.

Première séquence

Un extrait des Histoire(s) du cinéma (7ème épisode, texte de Denis de Rougement)

les mains

la mainmise

témoin de la séparation

Malraux

la liberté d’impression

le cinéma, une pensée qui n’a pas pu se faire

le vu et le dit

une présence

présent à la pensée qu’on peut avoir

poésie et pensée

la télévision est "lisible" donc on ne peut pas penser

Deuxième séquence

Montage muet Microcosmos/André Malraux

un dindon/condor/la légion Condor/l’escadrille Malraux

les fourmis qui sortent de la main (Bunuel, L’âge d’or)

Malraux cubiste ?

une oeuvre d’art est toujours politique

articule

Troisième séquence

Les enfants jouent à la Russie

deux façons de filmer la guerre

nommer les choses, et, pour cela, voir

réalisateur, metteur en scène, cinéaste, auteur

qu’est-ce qu’un cinéaste ?

tout oser, tout entreprendre

Quatrième séquence

Photo/petite fille/Algérie/muet

voici des gammes

Chesterton

le cinéma est un travail d’équipe

les enfants le Libération et de la Cinémathèque

« c’est pas possible »

For ever Mozart : ce qu’ils en pensent.

une affirmation très forte, pas du tout nihiliste

un film testamentaire

« au mieux de sa forme »

on ne badine pas avec l’amour éclairé par Sarajevo

Les articles mentionnés à la fin de l’émission :

Télérama

Les inrocks.

Le point de vue de BHL

Jean-Luc Godard chez Laure Adler, venu parler de son dernier film (j’y reviendrai), « Mozart for ever ». Il dit des choses, bien entendu. Il parle du muet, du parlant, du cinéma comme pensée, de la télévision, du monde. Mais ce qui me frappe le plus, c’est le ton, l’extrême lenteur du ton, sa modestie, presque sa prudence, comme si chaque mot comptait, comme s’il fallait le peser, l’évaluer longuement, ne surtout pas le dilapider ni le prononcer à côté — comme si, dans le déferlement de stéréotypes et, donc, de mots idiots qui constituent le bruit de fond de l’époque et de son spectacle, la moindre faute de mot était une faute tout court ; comme s’il n’y avait pas de plus grande urgence, pour un cinéaste d’aujourd’hui, que de sauver les mots et, par voie de conséquence, le sens. Je le regarde. Je regarde où va son regard. Et je m’aperçois que, bizarrement, il ne se pose jamais vraiment sur ses interlocuteurs, ni sur son intervieweuse, encore moins sur les téléspectateurs — quoi alors ? Eh bien, les mots justement. Il ne regarde, au fond, que les mots. Il ne s’écoute pas, mais se regarde parler. J’ai écrit, un jour, que ce timide de génie, cet antinaturaliste qui ne croit aux mirages ni de la « communication » ni de l’« immédiateté » a mis, entre le monde et lui, une caméra. Je découvre, ce soir, qu’il a aussi disposé une fine barrière de mots — et que la préserver, cette barrière, est une autre affaire de morale.

Bernard-Henri Lévy, Le Point du 30/11/1996

Antoine Watteau, Pélerinage à l’île de Cythère, 1717.

Huile sur toile. 129 cm x 194 cm. Le Louvre. Photo A.G., 25 janvier 2017.

Ce tableau valut à Watteau d’être reçu à l’Académie.

« L’article du p’tit Sollers » ou ce que Godard n’a pas pu filmer...

Profond Marivaux

Allez à Berlin, désormais ville ouverte : vous circulez d’Ouest en Est, vous vous demandez pourquoi, depuis presque un siècle, a eu lieu ce grand théâtre massacrant, ces hurlements bruns, ces rafales rouges. Tout est calme, maintenant, électronique, technique. Vous entrez dans le palais de Charlottenbourg, vous montez, et la réponse est là, puissante, insolente, discrète : l’Enseigne de Gersaint, l’Embarquement pour Cythère.

Watteau avait donc raison à ce point ? Oui, il n’y a rien d’autre à voir à Berlin. En quelle langue parlent donc ces petits personnages de tableaux, vifs, fragiles, passionnés, indestructibles ? Pourquoi semblent-ils soudain si réels ? Regardez, écoutez. Voilà, les voix vous parviennent. C’est du Marivaux. Le Marivaux est une langue en soi, ce qui prouve bien qu’un grand écrivain est inséparable de la peinture et de la musique de son époque, et que cette époque, justement, saisie comme il faut, n’est pas du passé, mais du présent intégral, du temps à l’état pur.

Marivaux n’écrit pas une langue donnée, il écrit en plus dans la langue de tous les écrivains de cette langue. Il s’agit du français ? Eh oui, on n’y peut rien. Le pacte germano-soviétique a oublié ce détail. L’anglais publicitaire n’y change pas grand-chose. Du français, donc, qu’il faudrait apprendre aux Français comme à tout le monde. Nous avons là une preuve : qui aurait pu imaginer que Watteau triompherait à Berlin ?

En 1697, Louis XIV, poussé par la pieuse et morne Maintenon, chasse les comédiens italiens. Ils sont trop mobiles, ironiques ; ils risquent d’entraîner des désordres. Le Régent les rappelle dès 1716. On ne dira jamais assez de bien de la Régence. On n’insistera jamais assez sur le fait que le fond des choses se joue sans cesse entre puritains et libertaires, le puritanisme se manifestant bien entendu aussi par l’utilisation de la caricature pornographique. Question de goût.

- Profond Marivaux

Photogramme de For ever Mozart.

D’un côté, tragédie, pathos, religiosité, morbidité, grands sentiments, brutalité, folie, confusion, lourdeur. De l’autre, improvisation, égalité spontanée des sexes, conversations rapides, échanges complexes et précis, profondeur par légèreté, relativité, plaisir. Le théâtre français était endormi : attitudes conventionnelles, diction pesante, vanité des acteurs (Marivaux les décrit ainsi : « Ils ont mieux aimé commettre dans leur jeu un contresens perpétuel qui flattait leur amour-propre que de ne pas paraître entendre finesse à leur rôle » ).

Les Italiens, eux, sont d’abord des corps. Ils ont des mimes, des acrobates, ils partent de la féerie des gestes, ils inventent des répliques, ils ne sont pas prisonniers du texte. Marivaux surgit dans cette contre-offensive physique. Arlequin trouve sa philosophie : « Je cours, je saute, je chante, je danse. » C’est à Paris, et nulle part ailleurs, qu’Arlequin se met à penser l’espace comme une nouveauté de chaque instant. Picasso, plus tard, ne dira pas autre chose.

Oui, oui, Saint-Simon, Watteau, Marivaux, Fragonard, Voltaire, Diderot, Laclos, Sade — et tous les autres : rien à faire, l’histoire tragique de l’Europe ne les touche pas. Et ne dites pas que c’est du passé, seuls les programmes de mort passent. C’est le Triomphe de l’amour qu’il fallait aller jouer à Sarajevo, et non pas En attendant Godot, comme a cru bon de le faire un écrivain-femme américain, avec autant de perversité inconsciente que d’indécence. Hitler et Staline ont cru Watteau sans pouvoirs ? Ils ont eu tort, comme ont tort aujourd’hui Milosevic, l’intégrisme islamique ou le déluge publicitaire populiste. Une dirigeante féministe ralliée à Tapie ? Sans commentaire. Ou plutôt : ce qu’il fallait démontrer.

Dans tous les cas de figure, et quelle que soit la rage à se débarrasser de l’intelligence incarnée, l’extrême profondeur de la légèreté jouée est inaltérable. Dans le Spectateur français, Marivaux écrit : « Penser naturellement, c’est rester dans la singularité d’esprit qui nous est échue... Avec ce génie-là, on est nécessairement singulier et d’un singulier très rare. »

Démontrer le corps par la langue, et réciproquement, voilà la grande affaire. Nous ne savons pas d’avance ce que nous pensons, croyons, ressentons : il faut le dire, il faut répondre à ce qui est dit. Enchaînons les titres des pièces publiées dans ce deuxième volume de " la Pléiade ", nous obtenons un roman : la Réunion des amours, le Triomphe de l’amour, l’Heureux stratagème, la Méprise, les Fausses confidences, la Joie imprévue, l’Épreuve, la Dispute, le Préjugé vaincu. Au fond, peu importent les situations, les variations, les personnages. Tout se passe dans une ivresse lucide de parler, d’insinuer, de simuler, de dissimuler.

C’est ici le jeu même de la vérité, c’est-à-dire du hasard, c’est-à-dire d’une nécessité plus forte que la prétention humaine. On trouve devant soi « de la jalousie, du calme, de l’inquiétude, de la joie, du babil et du silence de toutes couleurs ». Le dialogue est la pierre de touche de la justesse cachée, celle qui lève la malédiction du prétendu abîme entre les sexes (le fascisme, au fond, n’a pas d’autre cause).

- Watteau, Arlequin, Pierrot et Scapin (1716)

Photogramme de For ever Mozart.

Un garçon dit à une fille : « J’ai beau être près de vous, je ne vous vois pas assez. » Elle répond : « C’est ma pensée ; mais on ne peut pas se voir davantage, car nous sommes là. » Marivaudage ? Mais non, petites unités de désir, division des pulsions, art de la touche qui disqualifient les mauvaises natures en encourageant les dons. « Je ne les endors pas, je les réveille, dit Cupidon ; « ils sont si vifs qu’ils n’ont pas le loisir d’être tendres ; leurs regards sont des désirs ; au lieu de soupirer, ils attaquent ; ils ne demandent pas d’amour, ils le supposent. Ils ne disent pas : faites-moi grâce, ils la prennent. »

La civilisation de la raison passe par ce feu qui favorise, bien entendu, certaines femmes. Liberté féminine élue égale liberté tout court. Il faut lire la Colonie, la pièce la plus " féministe " de Marivaux. Faire confiance au langage et à ses nuances est la seule loi. Tout le reste s’ensuit : une faute de langage est une faute d’amour. « Accoutumez-vous à penser que vos soupirs ne m’obligent pas à les accompagner des miens », dit durement la Comtesse dans l’Heureux stratagème. C’est la même, d’ailleurs, qui lance le merveilleux « Ce n’est pas ma faute », dont Laclos, dans les Liaisons dangereuses, se souviendra si bien.

Silvia, la célèbre actrice italienne dont Marivaux exploitera toutes les finesses, se plaint, au début, de ne pas bien entrer dans le rôle qu’on lui donne à jouer. Elle ne connaît pas encore Marivaux. Il va dans sa loge et lui dit des morceaux de la pièce. « Ah ! dit-elle, je comprends tout. Mais vous, vous êtes le diable ou l’auteur. » Marivaux répond : « Je ne suis pas le diable. » Il est beau, je trouve, que ce soit elle qui l’ait reconnu à la voix comme étant l’auteur.

Philippe Sollers, Le Monde du 20.05.94.

En 1719, Louis Surugue tira du tableau de Watteau Arlequin, Pierrot et Scapin, une gravure. La légende dit :

« Arlequin, Pierrot et Scapin / En dansant ont l’âme ravie / Pendant que le fourbe Crispin / En conte à la jeune Sylvie./

Ce que t’offre ici le pinceau / Quoique pris de la Comédie / N’est que trop souvent le tableau / De ce qui se passe en la vie. »

LIRE AUSSI : Profond Marivaux : Du marivaudage au Loft.

For ever Mozart

La bande-annonce

Extrait des Histoire(s) du cinéma (7ème épisode)

For ever Mozart : le DVD et le livre

LIRE AUSSI : Le seul par Jean Hatsfeld, Libération du 27/11/1996

Jean-Luc Godard, La religion de l’art, entretien avec Jacques Rancière, Cinémaction, 2003. Citation :

Et il y a aussi un autre aspect, c’est celui qui permet de faire toujours se rencontrer ce qui est l’urgence politique, éventuellement l’horreur guerrière, avec la question de l’art. Je pense tout particulièrement à For Ever Mozart imaginé à partir d’une boutade de Philippe Sollers, à propos de Susan Sontag qui avait monté Beckett à Sarajevo. Sollers avait en effet déclaré qu’on aurait plutôt dû y jouer Marivaux. Dire cela, c’est affirmer qu’il ne faut pas privilégier une littérature ou un art qui correspond à une situation d’horreur ou de déréliction, mais qu’au contraire il faut que l’art soit le plus éloigné possible de cette réalité vraie pour y remplir sa valeur de témoignage et d’intervention.

Chez Godard, il existe une double position : l’art est censé donner des clés pour interpréter notre présent depuis son histoire propre : ainsi pour la littérature romantique allemande comme pour une certaine tradition picturale — Rembrandt, Picasso ou Manet. Mais aussi la référence artistique continue à organiser sur le mode de la provocation une certaine rencontre des extrêmes, et, de ce point de vue, For Ever Mozart est exemplaire. Il s’y ajoute un troisième point : la montée en puissance chez Godard, comme chez beaucoup d’autres, d’un discours de la « fin de l’art », d’une position de « survivant » qui atteint sans doute son paroxysme dans le film sur le MOMA, La Vieille maison.

[1] Cette histoire tragique, Sollers en parle avec précision dans son roman Beauté (2017) :

Anton von Webern est mort en 1945 dans des circonstances mystérieuses. Cet aristocrate autrichien, traité de dégénéré par les nazis et les staliniens, se réfugie dans les Alpes pour échapper aux Russes. Les Américains arrivent, et il sort un soir sur la terrasse de sa maison pour fumer. Un GI le vise et le tue. Il n’est pas coupable, il a cru voir quelque chose de louche, il s’agit d’une regrettable erreur, d’une minuscule bavure dans l’enfer de la Seconde Guerre mondiale. Le soldat meurtrier meurt dix ans plus tard, très déprimé et rongé d’alcool, en disant de temps en temps, en pleurant, à sa femme : « Je n’aurais jamais dû tuer ce type. » Personne ne l’a décoré pour ça, en effet... (cf. Webern)

[2] Ph. Sollers, Profond Marivaux, Le Monde des livres du 20 mai 1994. Voir plus bas.

[3] Cf. l’entretien complet.

[4] Cf. Littérature et Cinéma.

Version imprimable

Version imprimable

1 Messages

Excellent article d’une densité et d’une liberté toute godardienne.

J’espère que Ph Sollers pourra nous parler de JLG lorsque sortira Le livre d’images , le dernier (l’ultime ?)opus de JLG.

Connaissant bien les réserves de Philippe sur le cinéma, je n’en demeure pas moins convaincu qu’il parlerait fort bien des parcours de Lynch, Serra ou sokourov sans parler de l’évidence Monteiro.

Allez,un jour peut-être ?