À l’occasion de la rentrée littéraire 2022, Yannick Haenel vous présente son ouvrage "Le trésorier-payeur". Parution le 18 août aux éditions Gallimard, dans la collection L’infini.

24 août.

30 août.

18 octobre

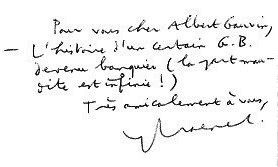

De retour de Venise le 29 juin, j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres Le Trésorier-payeur, le dernier roman de Yannick Haenel. Le roman fait plus de 400 pages. « C’est l’histoire d’un banquier qui veut tout dépenser » et qui répond au nom de Georges Bataille. On y croise aussi un nommé Jean Deichel déjà rencontré dans plusieurs romans de Haenel. Work in progress de plusieurs années, j’en avais repris sur Pileface différents extraits que Haenel avait publiés, au fil du temps, sous forme de nouvelles. D’autres extraits ont également été publiés dans les numéros 147 (Printemps 2021) et 148 (Printemps 2022) de la revue L’Infini. Première approche [1].

C’est l’histoire d’un banquier qui veut tout dépenser.

Au début des années 90, le jeune Bataille arrête la philosophie pour s’inscrire dans une école de commerce et décroche son premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de France.

Dans cette ville où la fermeture des mines et les ravages du néo-libéralisme ont installé un paysage de crise, la vie du Trésorier-payeur devient une aventure passionnée : protégé par le directeur de la banque, Charles Dereine, il défend les surendettés, découvre le vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, s’engage dans la confrérie des Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l’amour de sa vie, la dentiste Lilya Mizaki.

Comment être anarchiste et travailler dans une banque ? Peut-on tout donner ? Yannick Haenel raconte comment il est possible, par la charité et l’érotisme, de résister de l’intérieur au monde du calcul.

Yannick Haenel a publié, entre autres, Tiens ferme ta couronne (Gallimard, « L’Infini », prix Médicis 2017) et La solitude Caravage (Fayard, prix Méditerranée 2019). Il a récemment chroniqué pour Charlie Hebdo le procès des attentats de janvier 2015 [2].

Il participera au rencontres de Chaminadour N°17 (15-18 septembre 2022). Cf. Yannick Haenel sur les grands chemins de Michel Leiris et Georges Bataille.

Entretien Gallimard - Le Trésorier-Payeur, Yannick Haenel from PAGE des libraires on Vimeo.

L’amour et l’érotisme

Le Trésorier-payeur, p.384-385. Dans ce passage qui se trouve vers la fin du roman, Haenel cite expressément Georges Bataille, auteur de L’érotisme, comme il l’avait déjà fait dans Je cherche l’Italie, livre déjà très « bataillien » (p. 150 [3]) :

« En la raccompagnant chez elle, dans la nuit, il s’arrêta devant la porte de la chambre des Charitables. Le visage de Lilya était grave, le Trésorier s’avança vers elle, et en la regardant dans les yeux, il récita d’une voix très douce le texte qu’elle avait lu lors de l’enterrement de Charles Dereine et que depuis douze ans il connaissait par cœur :

C’est seulement dans l’amour qui les embrase qu’un homme ou une femme sont aussitôt, silencieusement, rendus à l’univers. L’être aimé ne propose à l’amant de l’ouvrir à la totalité de ce qui est qu’en s’ouvrant lui-même à son amour, une ouverture illimitée n’est donnée que dans cette fusion, où l’objet et le sujet, l’être aimé et l’amant, cessent d’être dans le monde isolément — cessent d’être séparés l’un de l’autre et du monde, et sont deux souffles dans un seul vent. Aucune communauté ne peut comprendre cet élan, véritablement fou, qui entre en jeu dans la préférence pour un être. Si nous nous consumons de langueur, si nous nous ruinons, ou si, parfois, nous nous donnons la mort, c’est qu’un tel sentiment de préférence nous a mis dans l’attente de la prodigieuse dissolution et de l’éclatement qu’est l’étreinte accordée. Et si tout porte dans la fièvre à anticiper sur l’étreinte en un mouvement de passion qui nous épuise, celle-ci, à l’image des nuées d’étoiles qui tourbillonnent dans l’ivresse du ciel, nous accorde enfin à l’immensité contenue dans l’amour d’un être mortel.

Les yeux de Lilya Mizaki s’emplirent de larmes. Elle porta son index à sa bouche, pour intimer silence. Le signe s’adressait autant à elle qu’au Trésorier : ils n’en parleraient plus jamais.

Elle s’approcha de lui et, très émue, l’embrassa sur la joue ; puis elle s’enfuit dans la nuit, et il la regarda disparaître au bout de la rue. »

Table des matières

|

|

11. Eszter 12. Béthune 13. Charles Dereine 14. La gifle 15. Le miroir tournant 16. Annabelle 17. La maison 18. Le Bon Samaritain 19. Le tunnel 20. Extase 21. Emmaüs 22. Les Charitables PARTIE III |

LE DÉBUT DE LA PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE

Je veux caresser le temps.

Vladimir Nabokov,

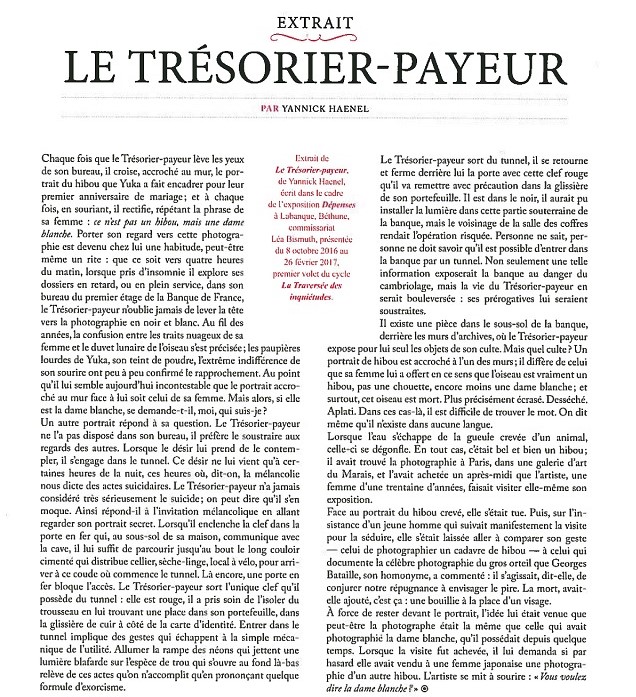

Ada ou l’ardeurI En avril 2015, Léa Bismuth m’invita à participer à une exposition consacrée à l’influence de Georges Bataille sur l’art contemporain. Cette exposition, dont elle était la commissaire, aurait lieu à Béthune, dans les locaux de l’ancienne Banque de France.

Léa Bismuth envisageait un dispositif sur trois années, autour de la notion de dépense ; elle rêvait de mêler littérature, art et pensée, et de proposer, dans une ancienne banque, une réflexion sur l’argent, la crise et le capitalisme ; cette ambition me passionna.

Dans le train qui nous conduisait vers le nord de la France, Léa nous expliqua, aux artistes et à moi, que le centre d’art était en travaux : nous allions voir un chantier, et cette idée d’inachèvement nous séduisait, comme si quelque chose s’y montrait qui n’apparaît jamais dans les objets finis.

Les jours précédant ce voyage, j’avais relu La Part maudite, le livre de Georges Bataille qui était à l’origine du projet de Léa – celui qui, en quelque sorte, avait déclenché son désir. Sous les dehors d’un traité d’économie, ce livre est des plus fous : il s’élève contre l’ensemble des actes humains ; non seulement il en dresse la critique la plus cinglante, mais il tente de leur substituer un déchaînement rigoureux.

Je voudrais en dire deux mots, car la personnalité du Trésorier‑payeur n’est pas étrangère à la singularité d’un tel ouvrage. Sans doute manque‑t‑il à La Part maudite le charme féroce et pervers qui anime les autres publications de Georges Bataille : celui‑ci se veut sérieux, et son caractère implacable exige des raisonnements plutôt que des éclats ; il paraît ainsi un peu fastidieux, mais j’ai rarement lu un livre qui échappe à ce point à l’ordinaire : il envisage la dépense, voire la ruine, comme la vérité de l’économie et considère que les richesses appartiennent moins à l’épargne qu’au rite qui les consume.

On concédera qu’une telle lecture est pour le moins paradoxale, et que monter une exposition dans une banque sous la bannière d’une telle philosophie relève d’un certain esprit de contradiction : cet esprit, cette contradiction, c’était précisément ce qui nous animait, Léa Bismuth, les artistes et moi.

Une phrase en particulier, parmi toutes celles de La Part maudite qui combattent l’avidité, attira mon attention :

« Rien de plus logique que d’assigner des fins splendides à l’activité économique. » Je peux dire, sans dévoiler la substance de ce récit, que c’est le Trésorier‑payeur qui me fit comprendre le sens d’une telle phrase, lui qui, personnellement, voulut assigner des fins splendides à l’économie – et qui, en un sens, y parvint.Béthune est une sous‑préfecture du nord de la France, située dans le département du Pas‑de‑Calais, à une quarantaine de kilomètres de Lille ; il faut à peu près une heure et demie pour y arriver en train depuis Paris. Lorsque nous débarquâmes ce matin‑là, les artistes, Léa Bismuth et moi, il nous sembla que les abords de la gare avaient l’allure d’une ville fantôme : les façades des commerces étaient murées, le chômage avait littéralement vidé ces rues dont ne subsistaient que des enseignes vieillies, parmi lesquelles je notai avec amusement celles des bars de nuit qui, il y a vingt ans encore, offraient des plaisirs interlopes, peut‑être même une liberté qui n’existe plus.

En arrivant dans le centre d’art, j’ignorais ce que les artistes choisis par Léa avaient en tête ; nous avions un peu échangé dans le train, et s’ils ne paraissaient pas tellement au fait des théories économiques de Georges Bataille, de mon côté je n’avais pas non plus envie de jouer avec eux au spécialiste, et encore moins de signer pour le catalogue une énième étude sur la dépense selon Georges Bataille : je devais trouver un biais.

Le directeur du centre d’art, Philippe Massardier, nous fit visiter les lieux. Il y a, je l’ai dit, une joie à traverser des ruines, des friches, des chantiers : l’espace semble naître, il respire encore pour quelque temps l’étrangeté du vide, et même saturé de gravats, encombré de parpaings, de vieux plâtres et de panneaux d’outillage, il garde en lui la vérité de la désaffection, celle du désert qui court entre les silhouettes, et qui déjà, tandis que nous croyons vivre, nous indique combien l’effacement nous guette : les murs nous regarderont disparaître.

Ainsi le plaisir que nous avions en passant d’étage en étage, en traversant les merveilleux espaces de l’ancienne Banque de France, la salle des coffres, la salle des archives aux immenses classeurs muraux, la serre des monnaies avec sa coursive, ses pupitres à roulettes et son monte‑charge, et tous les espaces glacés où l’on stockait naguère les billets usagés – ce plaisir nous ouvrait‑il à la fois à cette chance des géométries inoccupées, à cette espèce d’oisiveté sauvage des lieux qui répond à notre mélancolie, mais aussi au verdict plus cru de la perdition : à une époque, il n’y avait rien, et un jour, de nouveau, il n’y aura plus rien.

Philippe Massardier déambulait dans les étages en s’appuyant sur une canne qui lui donnait un air à la fois goguenard et shakespearien : il avait la souveraineté malicieuse de celui qui a les clefs du château ; non seulement il jouait pour nous à merveille le rôle de guide, voire de pilote, et tout en ouvrant les portes, nous racontait les histoires, petites et grandes, de ce lieu, mais il nous introduisait dans l’épaisseur du temps : toute architecture est d’abord spectrale, et je me disais, en marchant sagement derrière le maître des lieux, qu’il me fallait écouter les fantômes. À un moment ou un autre, l’un d’eux me ferait signe, et je le suivrais, comme je suivais Philippe Massardier.

En toute occasion, j’attends ce trouble qui déclenche les romans. Je fus servi : en sortant dans le jardin pour fumer une cigarette, je découvris, juste derrière la banque et pour ainsi dire tournée vers elle, comme si elle n’existait que pour la contempler, pour en être à chaque instant rattachée, comme une extension maladive, une belle maison de briques rouges à deux étages qui semblait abandonnée.

Philippe Massardier m’apprit qu’elle avait appartenu à quelqu’un qu’il appelait le « Trésorier‑payeur » ; il ajouta que cette maison était reliée à la banque par un souterrain aujourd’hui bouché.

Au moment où il me révéla ce détail, il se tourna brusquement vers moi, un éclat ironique passa sur son visage ; il vit que j’avais vu – je compris que son objectif était atteint : il avait déclenché ma curiosité, un roman scintillait, j’étais pris.

Cet éclat sur le visage du directeur m’avait paru louche, autant que cette histoire de tunnel, trop belle pour être vraie ; pourtant, elle me fascina. Tout le reste de la jour‑ née, je ne pensai qu’à ça, au tunnel, aux trous, à l’obsession qui nous les fait creuser. Non seulement je pensais à cet invraisemblable trou creusé sous la Banque de France, mais déjà moi‑même, en y pensant, je ne cessais de creuser. Le tunnel, je le voyais, je m’y engouffrais, je le continuais. On pourrait considérer que tout ce qui va suivre – le récit entier que je vous destine – a été calculé par le directeur du centre d’art : en me livrant cette information, il savait quel effet elle peut produire sur l’esprit d’un romancier. On pourrait même considérer que Philippe Massardier ne m’a lancé sur cette piste qu’afin d’en savoir plus : que je mène à sa place une enquête dont il était curieux, et que peut‑être il avait menée lui‑même quelque temps avant de la laisser tomber – chacun son travail, devait‑il songer, l’un dirige le centre d’art, et l’autre des fantômes.En rentrant à Paris, l’obsession se mit à grandir : je ne pensais qu’au tunnel du Trésorier‑payeur. J’en rêvais, même : je ne cessais la nuit d’arpenter ce long trou qui reliait dans mon imagination la salle des coffres à la chambre à coucher du Trésorier. Je le voyais, je me voyais descendre dans les arcanes humides de la Banque de France, et à travers les couches d’argile et de craie qui composent la terre des bassins miniers, je passais sans cesse de la vie à la mort. Chaque matin, en me réveillant, j’avais la sensation d’avoir fait le casse du siècle, mais aussi de revenir du pays des morts.

J’écrivis à Léa Bismuth que j’avais trouvé le biais – le fameux biais qui me permettrait de participer à son exposition. Je lui proposai, sur le ton de la blague – et ce ton me permettait pudiquement de tester le sérieux de mon projet –, d’écrire le monologue du Trésorier‑payeur en fantôme venant hanter la nuit les sous‑sols de la banque. Dans mon esprit, la silhouette et le visage de Philippe Massardier se mêlaient au personnage du spectre dans Hamlet, le père assassiné qui enjoint à son fils de régler ses comptes. Si Philippe Massardier était le Trésorier‑payeur, si le Trésorier‑payeur était mon père, et si mon père était celui d’Hamlet, j’étais donc Hamlet. Ça commençait fort. Je préférai taire la partie psychanalytique de ce micmac : Léa Bismuth aurait déjà fort à faire avec la personnalité des artistes, je n’allais pas la déranger avec mes histoires de trous.

Je me contentai de lui dire que ce monologue serait enregistré et diffusé, pourquoi pas continuellement, dans ce sous‑sol de la banque où débouchait le tunnel du Trésorier ; j’allai jusqu’à lui proposer de dire ce monologue, de le prononcer certains soirs dans la pénombre, de le mur‑ murer comme une bête tapie dans l’obscurité : j’imaginai une performance ténébreuse, une sorte de rituel artistico‑ésotérique, où à travers mes paroles la voix souterraine du Trésorier‑payeur reviendrait parcourir les couloirs et faire communiquer entre elles les chambres secrètes de cette banque qui, dis‑je à Léa, n’était jamais que le masque de l’immémorial château d’Elseneur où Hamlet cherche la différence entre l’être et le non‑être.

Léa, qui en avait vu d’autres, se contenta de m’encourager. Après tout, chacun son tunnel, devait‑elle penser avec raison.

Justement, en matière de tunnel, j’enquêtai. Il y a des tunnels d’évasion et des tunnels d’obsession ; celui du Trésorier‑ payeur relevait du second cas de figure : ce genre de tunnel, on passe sa vie à le creuser. Celui qui s’est mis dans la tête de creuser un tunnel n’en finit plus de se creuser la tête, il n’en finit pas d’explorer les galeries qui font des trous dans sa tête, il cherche inlassablement une grotte. Sans doute le Trésorier‑payeur n’avait‑il cherché qu’à établir dans sa vie (dans sa tête) la grotte où loger son désir perdu.

Mais, honnêtement, je le voyais mal creusant la nuit en bleu de travail à coups de piolet dans la roche de Béthune : le tunnel, forcément, existait avant lui. C’est précisément parce qu’il avait découvert l’existence de ce tunnel qu’il avait commencé à en être obsédé, et à vouloir le rouvrir.Quelques mois plus tard, je fis une découverte. En me documentant sur cette étrange institution qu’est la Banque de France, je compris que le personnage qui avait travaillé à Béthune ne pouvait, contrairement à ce que Philippe Massardier s’était plu à affirmer, avoir été « Trésorier‑ payeur » : un tel titre est en France d’une importance capitale, presque aussi cruciale que celle d’un ministre ; ainsi est‑il dévolu, par l’entremise des Finances publiques, à quelqu’un qui administre non pas les banques, mais la comptabilité publique. L’homme du tunnel pouvait avoir été Trésorier de la Banque de France de Béthune, mais pas Trésorier‑payeur.

Je décidai pourtant de continuer à l’appeler le Trésorier‑ payeur, avec cette épithète presque énigmatique, parce que d’une part c’est ainsi qu’on me l’avait présenté, et d’autre part parce qu’il prenait sous cette dénomination figure de personnage. Un simple « trésorier », même si le mot qui le désigne éclate comme un soleil, n’est jamais qu’un employé, alors qu’on peut très bien imaginer, sous l’étrange dénomination de « Trésorier‑payeur », des compétences occultes : les rayons du soleil sont ici plus abondants et touchent à l’inconnu.

Au gré des échanges téléphoniques avec Philippe Massardier et ses collaborateurs du centre d’art – j’allais dire de la banque, car précisément, et pour embrouiller plus encore mon esprit, on avait choisi d’appeler ce centre d’art — « LaBanque », en un seul mot —, je me rendis compte que le personnage du Trésorier‑payeur était devenu, au fur et à mesure que j’y projetais mes interrogations, un sujet de blague collective, à la fois une mascotte et un monstre dont chacun se plaisait à imaginer que j’allais le sortir des placards ; il arrivait même qu’on m’aidât à l’attraper en me confiant telle anecdote ou en m’indiquant une adresse ; il me semble que quelques‑uns se prêtèrent au jeu, et, comme des romanciers, lui inventèrent des traits qu’ils firent passer pour vrais.

Et puis un jour, Lara Vallet, qui allait bientôt être nommée à la direction du centre à la place de Philippe Massardier, et m’avait déjà procuré plusieurs informations capitales concernant le Trésorier‑payeur, m’apprit que celui‑ci se nommait Georges Bataille.

Sur le coup, je n’en crus rien. Je pensais à une blague, je pensais qu’elle avait fait une confusion. Mais non, elle était surprise que je ne sois pas au courant : elle pensait même que la référence à Georges Bataille était venue de là, et que Léa Bismuth avait précisément choisi l’ancienne Banque de France parce qu’elle savait pour Bataille.

J’eus vite fait, sur Internet, d’accéder aux organigrammes de la Banque de France : Lara Vallet avait raison, celui qui occupait le poste de Trésorier de la Banque de France à Béthune entre 1999 et 2007 s’appelait bel et bien Georges Bataille.

Lors d’un rendez‑vous de travail que nous eûmes à Paris, au café de la Cité de la Musique, je fis part de cette découverte à Léa Bismuth, elle éclata de rire : elle non plus ne savait pas. Mais tout de suite, elle se souvint qu’Édouard Levé avait photographié une série d’homonymes d’artistes et d’écrivains célèbres, qu’il avait trouvés dans l’annuaire. Parmi eux, il y avait par exemple un André Breton, un Eugène Delacroix, un Fernand Léger, un Henri Michaux, et puis un certain Georges Bataille y figurait.

Quand on regardait ces photographies, me dit Léa, l’identité du visage se brouillait à la lecture du nom et du prénom apposés au‑dessous du portrait.

Léa se souvenait bien du portrait de Georges Bataille, elle avait même pensé utiliser ce portrait pour l’exposition, puis y avait renoncé, n’y voyant aucune nécessité ; mais là, il devenait évident qu’il fallait exposer le portrait : avec un peu de chance, le Georges Bataille d’Édouard Levé était le Georges Bataille de la banque de Béthune – il était le Trésorier‑payeur.

Dans la journée, elle me confirma l’information et me joignit par mail la photographie de ce Georges Bataille par Édouard Levé ; sur le cartel figuraient les mots « Béthune, 2007 ».

Il s’agissait bel et bien de lui : non seulement nous étions pris dans un tourbillon d’homonymes qui suffisait à réjouir notre goût du jeu, mais nous étions sans doute tombés sur le bon Georges Bataille.

J’ai toujours aimé Édouard Levé. Sans même que je ne m’en rende compte, j’ai lu tous ses livres. Il y en a quatre, qui en l’espace de cinq ans refondent à eux seuls les genres littéraires en les subvertissant avec une ironie qui s’entend déjà dans les titres : Œuvres, Journal, Auto-portrait, Suicide.

Je ne connaissais pas son œuvre d’artiste, sauf quelques photographies qu’il avait publiées dans un de ces numéros « spécial Sexe » que le magazine Les Inrockuptibles sort chaque été. Ces images étaient étranges, et suscitaient chez moi un malaise : elles représentaient des hommes et des femmes photographiés dans des positions explicitement sexuelles, mais les uns et les autres étant entièrement habillés, et leurs parties génitales ainsi recouvertes, les positions sexuelles adoptées semblaient l’œuvre de mutants. Quand nous baisons, nous avons l’air de fous et de robots, voilà ce que disaient ces images.

Quant au portrait du Trésorier‑payeur, j’hésite à en parler. Je voudrais que mon récit se substitue, en un sens, au visage de Georges Bataille ; je voudrais qu’il le suscite par le simple pouvoir des mots ; je voudrais que son image se lève en vous.

Sachez simplement que cet homme avait, comme me l’a dit tout de suite Léa Bismuth, un air effaré. Le front dégarni, une couronne de cheveux gris, un regard fuyant. Impeccablement mis, veston, cravate. Il ne sourit pas, il préférerait ne pas être là.

J’aurais aimé me lancer à la poursuite de cette photographie, mais Édouard Levé est mort, il s’est tué il y a quelques années, et mes tentatives pour approcher sa famille et son cercle d’amis se sont révélées inefficaces. D’ailleurs, qu’aurais‑je obtenu ? Une adresse ? Elle aurait forcément été celle de la Banque de France, ou du domicile du Trésorier‑payeur, rue Émile‑Zola, où sans doute Édouard Levé s’est rendu, en 2007, pour prendre la photographie : je n’aurais rien appris de plus.

En écrivant ces lignes, je me rends compte que 2007 est précisément l’année où Édouard Levé s’est suicidé : sa rencontre avec Georges Bataille a donc précédé de peu sa mort, et lorsque l’on sait qu’à son tour le Trésorier‑payeur s’est volatilisé à peine deux ans plus tard, au plus fort de la crise des subprimes, il devient flagrant que le lien entre les deux hommes débordait les évidences : l’un comme l’autre avaient ce qu’on appelle un destin.

Léa Bismuth décida donc de montrer la photographie de Georges Bataille dans l’exposition ; elle me proposa, en souriant, de faire « œuvre d’artiste » : on pouvait prévoir une salle consacrée au Trésorier‑payeur, elle la mettait à ma disposition, à moi d’imaginer ce qu’il y aurait dedans.Je revins à Béthune six mois plus tard afin de préparer l’exposition. Les travaux dans la banque étaient terminés, il y avait maintenant de larges pièces vides, très lumineuses, où le régisseur de l’exposition fixait les cimaises. Je parcourus les étages du nouveau centre d’art en compagnie de la photographe Anne‑Lise Broyer, dont le travail se focalisait sur les lieux de Georges Bataille – plus précisément sur ces foyers d’incandescence où, pour un écrivain, la vie et l’œuvre se confondent au point de fonder une géographie qui ne se trouve sur aucune carte, et brûle l’idée même de frontière. Elle me montra des échantillons de ces photographies sur son téléphone ; celle d’un hibou provoqua en moi un appel de fiction semblable à celui qu’avait allumé Philippe Massardier en parlant du tunnel. Dès l’instant où, penché sur le téléphone d’Anne‑Lise, je découvris cette image, un univers se déplia. Je m’en souviens encore, une lumière d’automne étincelante traversait le couloir du deuxième étage de LaBanque : le hibou et le tunnel se mirent à scintiller ensemble dans ma tête.

Cette photographie en noir et blanc, dont un tirage surplombe aujourd’hui le petit bureau sur lequel j’écris ce livre, donne à voir, en une légère plongée, un hibou dressé sur un perchoir, dont le plumage immaculé, semblable au manteau d’hermine d’un roi, suscita en moi une idée de souveraineté.

Anne‑Lise Broyer me corrigea aussitôt : ce n’était pas un hibou mais une chouette, plus précisément une dame blanche. Si cette précision devint vite une blague entre nous, et que nous ne cessions de répéter à tout bout de champ un hibou, ou plutôt une chouette, plus précisément une dame blanche, c’est justement grâce à cette phrase que j’eus la révélation d’un certain visage qui va jouer un rôle éminent dans ce récit.

J’interrogeai Anne‑Lise sur l’instant qui avait rendu possible une image dont la clarté nous ouvrait aussi violemment à l’énigme ; car il me semblait qu’à travers la blancheur si désirable de cet oiseau, présence et disparition coïncidaient parfaitement : sa blancheur en témoignait, et plus encore cet adorable duvet qui appelle les caresses.

Elle avait pris cette photographie lors d’un séjour à l’abbaye de Piedra, non loin de Saragosse, tandis qu’elle sillonnait l’Espagne à la recherche de traces que Georges Bataille y avait laissées ; et dans le parc de cette abbaye, qui se déploie au bord d’une ligne de falaises où déferlent des cascades, elle avait assisté à une démonstration de vols de rapaces, et photographié l’un d’eux : ce hibou, cette chouette, cette dame blanche.

J’insiste sur cette photographie car, au‑delà de Georges Bataille, elle lançait son présage vers ma recherche à moi. Nous cherchons tous un objet qui s’absente ; peut‑être même nous inventons‑nous grâce à lui un désir : le voici en tout cas qui appelle des romans entiers, et nous les vivons jusqu’à ce que le feu s’éteigne. Un monde composé de foudre et d’aurore ne raconte que la soif qui le rend possible : à regarder cette chouette, j’entrai en ébullition. Je me souvins que Georges Bataille appelait la philosophie le « principe du hibou ». Son ironie faisait bien sûr référence à la chouette de Minerve dont parle Hegel, qui ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit : qu’une chouette, qui plus est une chouette en retard, décidât de l’histoire de la pensée, cela faisait sans doute rire Bataille, cela nous fit rire aussi.

Je dis alors à Anne‑Lise que personne n’était plus là que cette chouette, et qu’en même temps elle s’absentait devant nous, à l’image de certaines femmes. Car oui, dans cet ovale de lumière blanche, c’est un visage de femme que j’aperçus ; et avec lui l’éclat, les détails, les inflexions d’une vie entière. Anne‑Lise me proposa généreusement d’accrocher l’image dans la pièce qui serait consacrée au Trésorier‑payeur, plutôt que dans l’une de celles où seraient montrées ses photos. Ainsi, dans cette chambre dont je n’avais pour le moment aucune idée, figuraient déjà aux murs le portrait de Georges Bataille par Édouard Levé et face à lui, condensés en une seule image, le hibou, la chouette de Minerve, la dame blanche.

C’est à partir de ce portrait imaginaire de la femme du Trésorier‑payeur en oiseau, virtuellement accroché au mur de la pièce dont Léa Bismuth m’avait attribué l’usage, que je conçus en un éclair le dispositif qui ferait renaître le Trésorier. Le regard des hiboux traverse la nuit ; de même, un bureau allait surgir de cette pièce mansardée au plancher grinçant, et avec ce bureau, des épaisseurs de temps allaient fleurir, des journées entières allaient revivre, et le Trésorier‑payeur lui‑même apparaîtrait, comme un roi qui, en ressuscitant, revient s’asseoir sur son trône, immobile entre les deux photographies qui ordonnent son royaume.

Je parle de résurrection, mais le Trésorier‑payeur était‑il mort ? Et d’ailleurs, avait‑il réellement existé ? L’effervescence qui m’animait relevait peut‑être d’un excès : les figures muettes vous incitent à parler à leur place. Et s’il m’est par‑ fois arrivé, parcourant les allées d’un cimetière, d’imaginer la vie entière d’un homme ou d’une femme en lisant simplement leur nom sur une tombe, l’incitation goguenarde de Philippe Massardier m’avait peut‑être embrouillé l’esprit. Mais non, c’était très simple : j’allais me mettre à la place du Trésorier‑payeur. En réinventant son bureau, j’allais m’asseoir dans son fauteuil, fermer les yeux, retrouver ses gestes, ses pensées, jouir de ses secrets – pour vous les raconter.J’empruntai une voiture et nous prîmes, Anne‑Lise, Léa et moi, la direction de Bruay‑la‑Buissière. En pleine campagne, à une quinzaine de kilomètres après la sortie de Béthune, se trouvaient les hangars du dépôt‑vente d’Emmaüs. Nous avions lu sur Internet que cet Emmaüs était le plus vaste de France : il proposait sa « braderie solidaire » sur plus de 6 500 m2. Anne‑Lise était à la recherche d’objets qui nourrissent son œuvre, et l’amplifient vers des contrées toujours plus rêveuses.

Quant à moi, je désirais peupler le bureau du Trésorier‑payeur : y loger un mobilier aussi crédible qu’ambigu. Mon projet, que je détaillais à Léa et Anne‑Lise tout en conduisant – projet qu’en réalité j’inventais en leur parlant –, consistait à installer une impression d’intériorité bourgeoise, laquelle suggérerait l’image vraisemblable d’un banquier au travail (si tant est qu’un tel travail pût se représenter) ; mais il s’agissait en même temps de provoquer cette séduction qui s’allume au contact du gouffre : chaque jour davantage, en pensant aux activités du Trésorier‑ payeur, j’en pressentais le caractère ténébreux.

Ainsi, dans mon esprit, ce bureau devait‑il refléter la rigueur d’un homme voué au secret bancaire, à l’idée impérieuse de stabilité, à des codes de confiance qui, peut‑être, sont aujourd’hui révolus ; mais il devait aussi témoigner des méandres de l’obsession et de l’excès d’une conduite radicale : a‑t‑on jamais vu un banquier creuser un tunnel dans sa propre banque ?

Car je ne perdais pas de vue qu’il était question de ruine : l’exposition s’appelait d’ailleurs « Dépenses ». Et si je voyais d’infinis attraits dans cette notion qui renverse tous les principes, à commencer par celui qui gouverne la conservation de l’espèce, il me plaisait d’en imaginer le vertige bien au‑delà de l’économie : la ruine que je voulais faire sentir était celle qui affecte l’esprit lui‑même.

On imagine combien mon souhait dépassait la simple décoration ; et aussi comme il était difficile de trouver tout simplement à meubler cette pièce. Philippe Massardier m’avait assuré que le centre d’art mettrait à ma disposition le bureau de l’ancien directeur de la banque. Je l’avais aperçu, stocké dans les combles du bâtiment, et son format presque monstrueux m’avait convaincu : sur une telle surface, un monde pouvait tenir en équilibre – ou s’écrouler. Mais il me fallait plus qu’un solide assemblage d’acajou : quel est ce lieu intérieur où flambent les richesses ?

Je garai la voiture sous une allée de noisetiers. Des papillons voltigeaient dans l’après‑midi d’été ; des corbeaux se dandinaient sur le gravier en croassant. Cet Emmaüs était effectivement immense : il y avait dix chapiteaux surmontés chaque fois d’une photographie de tel compagnon de l’abbé Pierre, et d’une enseigne qui en renseignait le contenu : « Meubles », « Vaisselle », « Bibelots », etc.

C’est en circulant parmi l’encombrement de vieilles armoires, d’abat‑jour boiteux et de canapés jaunis, en nous faufilant entre des pyramides de chaises et de fauteuils amochés, de tables, d’étagères, de vitrines, de buffets, de guéridons, de pupitres, de consoles, de crédences, en découvrant les rogatons de mille vide‑greniers où des collections de vaissellerie approximatives proclamaient une tristesse des objets, de la soupière ébréchée aux cuvettes entières de salières en passant par des reliefs de chaînes stéréo et de tourne‑disques usagés où je reconnus, comme chacun en fait l’expérience en ce genre d’occasion, un peu de mon enfance, que je pris conscience de l’épaisseur du temps : nos vies forment des tas ; la mémoire n’est qu’un empilement ; les souvenirs sont moches.

Je ne sais quelle vision terrible jeta soudain une ombre sur ce lieu voué à l’entraide : mon esprit s’égare toujours, sans que je puisse l’en empêcher, vers les horreurs que le monde invisible recèle, comme si un trou au creux de la présence appelait le réel à glisser jusqu’à lui.

Je pensais à Georges Bataille – l’écrivain –, à son œil sur ces choses : lorsqu’on chasse les réalités furtives, dit‑il à peu près, apparaît dans l’angoisse ce qui est là – et ce qui est là est entièrement à la mesure de l’effroi.

Mais n’exagérons rien : une féerie régnait en même temps à l’intérieur de ce bric‑à‑brac, celle qu’allument, au détour d’une allée de jouets qui ont vieilli, un merveilleux lustre vénitien, une robe de mariée qui scintille, des escarpins qui appellent un bal princier, et des volumes abandonnés d’Alexandre Dumas reliés pleine peau – toute la trilogie des Mousquetaires –, sur lesquels je jetai mon dévolu comme sur un trésor ignoré de tous.

Essayant de repousser l’emprise sur nous de la mélancolie, Anne‑Lise, Léa et moi, munis d’un maigre butin (chacun de nous, arrêtant de chercher ce qui pouvait nous être utile ou nous attirer, avait glané quelque objet dont la solitude insoutenable appelait des réminiscences personnelles ou rallumait un chagrin ; ainsi, par compassion, nous étions‑nous chargés chacun d’un carton entier de rebuts qui, désormais, nous appartiendraient) ; bref, un peu secoués par cette rencontre avec un monde qui clamait avec tant de pauvreté son engloutissement, et dépensant chacun quelques euros dérisoires afin de récupérer l’irrécupérable, nous nous accordâmes, à la sortie du hangar des livres, une pause sous les châtaigniers de la buvette, dont l’auvent protégeait une volée de tables munies de bancs, comme on en voit dans les salles des fêtes à la campagne. Et bien que la lumière de septembre fût douce, et pleinement chaleureuse, nous commandâmes sans nous concerter du vin chaud qu’on nous servit dans de larges gobelets à bière, et dont l’odeur d’orange et de cannelle nous apporta une consolation.

Il y eut, durant ces quelques minutes silencieuses sous l’abri des châtaigniers, une pensée commune qui nous rendit à la nudité de toute vie humaine, et à l’humilité de nos projets ; nous adoptâmes, dès lors, un autre ton pour parler de Georges Bataille, de la dépense et de la part maudite, comme si nous en avions rencontré la vérité : la seule vraie dépense, c’est la disparition.

Et son paradoxe, bien visible, étalé sous nos yeux à travers les dix hangars d’Emmaüs, nous clamait qu’aucune disparition n’est complète, mais qu’elle laisse toujours derrière elle les poubelles d’une vie ; qu’il y a un reste, comme dans le sacrifice ; et que peut‑être c’est ce reste, ce sacrifice, qui nous unit.

Nous restâmes ainsi plus d’une heure à savourer notre vin épicé, dont nous reprîmes plusieurs gobelets. Derrière la ligne des châtaigniers qui formaient un petit bois, un couple de chevaux, dont les têtes penchaient par‑dessus la barrière, nous contemplait. Avec l’ivresse, une sorte d’amour se diffusait autour de nous, dans les sourires, les arbres, dans le hennissement des chevaux.

Anne‑Lise avait fait l’acquisition d’une pelle en cuivre au manche très court, sur laquelle étaient gravées des lettres à moitié effacées, qui paraissaient former le mot « fantôme », et une somptueuse queue de paon sur laquelle la poussière avait déposé un camaïeu de grisaille qui conférait à ses plumes l’éclat des choses éteintes.

— C’est l’œil du diable, nous dit Anne‑Lise en montrant fièrement les ocelles.

Elle avait déniché aussi un renard naturalisé dont la fourrure violemment rousse semblait surgir d’un rêve ; elle avait également trouvé une série de bois de cerf, qu’elle voulait me confier afin d’en orner le bureau du Trésorier. Quant à moi, outre les belles éditions d’Alexandre Dumas, j’avais rempli plusieurs cartons de volumes défraîchis de romans policiers, pour la plupart des Simenon, que je destinais aux étagères du bureau de mon Trésorier‑ payeur, sans trop savoir pourquoi je lui supposais cet univers de lecture ; et pour supporter ces kilos de livres, j’avais pris soin d’acquérir l’un de ces meubles d’appoint sans style, une sorte de table de chevet trapue, sur laquelle j’empilerais sa cargaison de polars.

Alors que la fin d’après‑midi rougeoyait à travers les frondaisons, et que le vin chaud nous tournait joyeusement la tête, un homme s’approcha, avec une allure de vieux cowboy, tout maigre, barbe et catogan. Son regard était clair, il s’appelait Jean, et sur sa gourmette, le mot CARITAS était gravé. Je pensai : la charité est cette clef.

Il nous demanda très poliment s’il pouvait replier les chaises et enlever la table : un véhicule allait arriver qui stationnerait ici, il fallait lui faire de la place.

Nous regagnâmes le parking et je chargeai nos cartons dans le coffre de la voiture ; en nous retournant, nous assistâmes à une scène qui me hante encore : six hommes descendirent d’une camionnette, vêtus à l’identique d’un mantelet noir et portant une étrange coiffe, un bicorne, noir lui aussi, aux bords aigus comme des ailes de corbeau. Le soir tombait. Le vieux cowboy et d’autres compagnons accueillirent en silence les hommes en noir ; ils les accompagnèrent jusqu’à l’entrée du centre d’hébergement, où ils s’engouffrèrent. Il y eut dans l’air un flottement d’angoisse : cette coulée de silhouettes sombres avait glacé notre escapade.

Léa et Anne‑Lise s’étaient figées, la pâleur de leur visage se perdait dans la lumière du crépuscule. Des éclats fauves miroitaient à travers le feuillage des noisetiers. Je pensais aux étoiles qui s’effacent dans la nuit ; au vide qui s’ouvre sous nos pieds tandis que nous dévorons les nuances du ciel. Nous fixions tous la porte par laquelle les hommes en noir étaient entrés ; seul le chant d’un oiseau brisa le silence, comme une giclée de bonheur qui s’affirme sans raison.

Quelques minutes plus tard, les six hommes en noir ressortirent en portant un cercueil qu’ils déposèrent sur une charrette ; ils poussaient maintenant la charrette avec lenteur, accompagnant son avancée d’un pas solennel jusqu’à la camionnette. Leurs bicornes taillaient dans l’air des formes aiguës jusqu’au malaise. Chacun d’eux portait des gants ; celui qui ouvrait la marche brandissait une baguette ornée de buis ; et l’on distinguait mal leurs visages mangés par la nuit. Un bourdonnement enveloppait la procession : des phrases en latin, je crois, qui donnaient à cette scène la cadence d’un sale rêve.Le soir, nous rejoignîmes Philippe Massardier au Potin de Casseroles, un restaurant qui proposait des plats du Nord, dont il nous vanta la carbonnade de bœuf à la flamande et le welsh au maroilles. Depuis Emmaüs, notre ivresse avait pris une tournure plus apaisée ; et sans me méfier, je commandai des vins lourds : une joie plus ancienne que la mélancolie transperce les ombres et fait glisser les soirs vers une confiance qui parfois me joue des tours.

Philippe Massardier nous confia qu’une fois réglés les détails de l’exposition « Dépenses », il s’éclipserait : d’ailleurs sa succession était prête. Ce n’était pas un départ à la retraite, il était encore jeune, mais il lui tardait de se consacrer à autre chose qu’à « gérer des problèmes », comme il disait. Le centre d’art était un projet qu’il avait porté pendant une dizaine d’années, et à présent qu’on allait l’inaugurer en grande pompe, il lui semblait que non seulement on n’avait plus besoin de lui, mais que la vie s’ouvrait ailleurs.Où s’ouvrait‑elle ? Malgré nos questions, Philippe Massardier n’en dit rien. J’insistai maladroitement, avec une familiarité peut‑être grossière (mon affection pour cet homme bousculait les convenances) ; il se contenta de sourire, comme le premier jour lorsqu’il avait prononcé le mot « tunnel », et derrière ses lunettes à la monture un brin désuète, derrière le miroitement des verres qui protégeaient son regard, je devinais un labyrinthe malicieux. Celui qui se retire d’une tâche longtemps exercée nous fascine parce qu’il semble que son influence imprègne encore l’air que nous respirons ; il y a une séduction dans les choix radicaux ; le renoncement paraît alors plus glorieux que la continuation : s’arrêter prend figure de vérité.

Quel genre de savoir était donc le sien ? J’ai parfois reconnu, chez des gens qui, comme Philippe Massardier, voulaient en finir avec leur poste, une connaissance du vide qui confirmait leur décision ; et le vide est ici une promesse : celle d’ajuster son existence à la profondeur d’un espace qui ne se mesure plus.

Nous lui racontâmes ce que nous avions vu chez Emmaüs : le cortège, les hommes en noir. Son œil brillait, il savourait notre trouble : il nous expliqua que ces hommes faisaient partie de la confrérie des Charitables de saint Éloi qui, depuis le Moyen Âge et encore aujourd’hui, s’occupe d’enterrer les morts.

La peste s’était déclarée ici, vers le début du XIIe siècle, comme dans toute la Flandre, où les sols marécageux favorisaient l’épidémie. Les morts s’amoncelaient dans les rues, ils n’étaient pas enterrés. Une légende raconte – et Philippe Massardier nous la raconta en insistant plaisamment sur les corps putréfiés, sur la trame renouvelée des massacres qui ponctuent l’histoire humaine aussi bien que celle de Béthune – qu’au comble de l’épidémie, alors même que la moitié de la ville agonisait sous les bubons, saint Éloi apparut à deux maréchaux‑ferrants nommés Germon de Beuvry et Gauthier de Béthune ; il leur demanda de se réunir afin de fonder ce qu’on nomme une charité.

Ce qu’ils firent, réunis au Quinty, devenu un parc où l’on peut voir aujourd’hui la grotte de saint Éloi ; un moine, nommé Rogon, de l’ordre de Cluny de Saint‑Pierre d’Abbeville, prieur au monastère de Saint‑Pry, recommanda alors aux deux maréchaux‑ferrants de faire une chandelle de cire vierge et de la partager ; ils créèrent ainsi la confrérie des Charitables de saint Éloi, chargée de donner du pain aux pauvres et des soins aux malades, de consoler les mourants, d’ensevelir les morts et de leur donner une sépulture, d’autres choses encore. Il y a sept œuvres de miséricorde, rapportées par saint Matthieu, précisa Philippe Massardier, et chacune d’elles nous engage, bien au‑delà de ce qu’il en est de vivre avec les autres.

Voilà, cette confrérie existait encore aujourd’hui, et Philippe Massardier, en riant, nous dit qu’il en faisait partie – il ajouta, en tournant son regard vers moi :

— Votre Trésorier‑payeur aussi.

Je jubilais. Il y a ce moment, dans une recherche, où les détails convergent : le mystère s’illumine, on se met à y croire ; c’est tout un peuple, alors, qu’on forme par son esprit.J’aurais voulu poser des rafales de questions à Philippe Massardier, mais avec un homme aussi prompt au silence, il valait mieux s’abstenir. D’ailleurs, que m’importaient de nouvelles confidences, n’avais‑je pas tout ce qu’il fallait pour écrire un roman : un personnage énigmatique, un lieu captivant, des temporalités qui vacillent ? Sans compter le magnétisme d’un nom glorieux – celui de Georges Bataille –, et l’image pleine d’avenir d’un hibou (d’une chouette, d’une dame blanche).

Voici qu’à cette matière idéale s’ajoutaient encore la figure de la mort et celle de la charité – c’est‑à‑dire, plus forte encore que tout ce qui existe, celle de l’amour. C’était parfait ; trop, peut‑être.

Nous bûmes comme des insensés ce soir‑là, le vin du restaurant était grisant, et nous ne cessâmes de lever notre verre à notre ami Georges Bataille – l’écrivain, mais aussi le banquier – qui faisait bouillir dans ses veines le sang de Dionysos, dont il nous semblait entendre le halètement de ses courses nocturnes tandis qu’il traverse sa forêt de tunnels en déchaînant les désirs.

Philippe Massardier nous proposa d’aller boire un verre dans un des rares bars de nuit qui avaient survécu à la crise : Le Cercle rouge. Il y avait un peu de monde, des amis en virée, des couples qui s’amusaient, des buveurs solitaires. Quelques femmes étaient assises au bar, juchées sur les tabourets, leur sac à main sur les genoux ; d’autres, plus jeunes, se trémoussaient sur une minuscule piste de danse entourée de plantes vertes ; et à notre arrivée, l’une d’entre elles se dirigea vers notre table en nous proposant une bouteille de champagne, puis revint plusieurs fois remplir nos coupes.

Un des artistes, Laurent Pernot, nous rejoignit ; il était épuisé car il avait passé la journée à badigeonner les murs du centre d’art avec du sang humain : le sien, et celui qu’il avait obtenu des autres artistes. Il décrivait son travail avec une étrange douceur, et si l’acte de plonger des brosses et des rouleaux dans une cuvette remplie de sang suscitait chez moi des visions de boucherie ou de tueur en série, il y voyait au contraire un geste lustral, apaisé – « moins du côté de la mort que de celui d’une fertilité nouvelle », dit‑il.

J’étais ivre, je m’emportai :

— Il y a pourtant bien quelqu’un ici qui tient le couteau !À la table voisine, un homme gris qu’une des danseuses enlaçait se retourna. Les yeux de cet homme étaient vitreux. Le brouhaha de la musique empêcha que la conversation se poursuive. Léa parlait avec Anne‑Lise d’une image où celle‑ci s’était photographiée pleurant des larmes de sperme. Laurent Pernot regardait son téléphone ; Philippe Massardier me fixait sans un mot, trempant ses lèvres dans un grand verre de vodka : on sentait en lui une passion silencieuse qui jetait sur ses moindres actions la silhouette d’un combat inconnu.

Les filles qui dansaient là‑bas sur des talons hauts riaient à gorge déployée et je mêlai bientôt mon rire à leur joie. Lorsque le sang coule, des étoiles se noient en suffoquant dans nos gorges. Des chevreaux immolés, des biches égorgées, des béliers dévorés de charogne étincellent au soleil : on peut faire semblant de ne pas les voir, on peut très bien ignorer qu’une hécatombe hurle en filigrane derrière l’histoire des hommes. Qu’on le veuille ou non, un immense acte sacrificiel organise nos vies, et ceux que l’avidité ou l’aveuglement empêchent de partager l’ivresse des mondes retrouvent de toute façon accès à cette ivresse, fût‑ce avec écœurement, dans le sacrifice. Il faudrait ne jamais cesser de dire ce que chacun de nous découvre d’éblouissant quand il rit : le monde a tant d’éclat qu’il crie lui‑même de joie en nous effaçant.

Ainsi l’exposition était‑elle en train de prendre la forme d’une aire sacrificielle. Je ne sais si Léa l’avait conçue de la sorte, ou si c’est notre petite communauté qui la métamorphosait peu à peu : les proies grasses emplissent l’univers, et celui‑ci les engloutit, afin que jamais le ciel ne se referme. Il y a forcément dans le silence qu’une commissaire d’exposition orchestre entre des œuvres d’art l’écho de fêtes divines. Ces fêtes sont un tabou. Cette nuit, tandis que la sono martelait des tubes de variétés françaises des années 80 sur fond de lumières fluo jaune et rose, j’en reconnaissais l’exubérance : j’étais très loin dans la nuit, traversé par les époques, accroupi dans le désert du Sinaï près d’un fagot de bois ou contemplant l’aurore au bord d’une mer grecque, allongé à l’intérieur d’un temple, mais toujours guidé par l’éclat d’une lame de couteau.

Philippe Massardier nous présenta un ancien flic chauve et trapu, dont j’ai oublié le nom ; je me souviens en tout cas qu’il parlait à toute vitesse et voulait savoir si l’exposition serait « sulfureuse » ; il ne cessait de prononcer ce mot : « sulfureuse », et chaque fois, il clignait de l’œil.

Tandis que des femmes de plus en plus décolletées et de plus en plus pressantes se succédaient à notre table pour nous encourager à consommer, et que certaines se joignaient à nous pour rire et boire, nous eûmes, Léa, Anne‑Lise, Laurent Pernot, Philippe Massardier, le flic et moi, une conversation aussi folle que décousue sur l’étroitesse des vies réduites à l’épargne, sur l’argent qui, en manquant, astreint nos rêves à une comptabilité dérisoire, sur ce rabougrissement qui partout frappe nos désirs, sur la pesanteur d’un monde qui à la fin nous assigne à ne plus rien vouloir que notre intégration.

Ce qu’il y a de beau, c’est que toujours, à force de parler – et même si l’on parle du pire –, la douceur est en vue : soit elle est là ; soit elle viendra. L’horizon lui appartient : c’est un point lumineux où se mêlent la joie, le vin, l’humour.

Et que se passe‑t‑il réellement lorsque l’on titube en riant dans les toilettes d’un bouge avec une dame un peu trop fardée ? Vers 3 heures du matin, l’ivresse atteint son point d’oubli. C’est le bonheur ; ou le néant. On ne sait pas. Même le lendemain matin, en se réveillant, on l’ignore. L’oubli couvre des étendues d’existence qui se destinaient peut‑être à être mémorables, et resteront égarées, comme un parapluie, comme le vent. Où vont ces instants dilapidés ? Y a‑t‑il un refuge pour les moments d’ivresse ? Une bibliothèque où les discussions perdues sont stockées, en attendant qu’on les retrouve ? Peut‑être écrit‑on des romans pour faire entendre cet oubli, pour le conjurer. Dans une telle hébétude passe en tout cas un amour pudique, qui relève à la fois de la fatigue où l’on se vautre, et de la certitude que rien d’affreux ne pourra nous arriver ; une certaine aberration nous maintient collés aux banquettes devant lesquelles passent des alcools, des camarades rieurs, des tentatrices : c’est la vie vécue pour raconter des histoires. Cette nuit‑là au Cercle rouge, et plus tard encore, notre joie en appelait à une chose plus intense qui n’a pas d’autre nom que la ruine : dans l’ivresse, nous savons que nos forces, en se dissolvant, en appellent de nouvelles, plus folles encore, qui exigent de l’existence qu’elle se donne tout entière en se dénudant jusqu’au silence.

En dévalant dans la nuit tous les cinq, nous réalisions à notre manière le programme de l’exposition : l’ivresse n’est‑elle pas, comme la ruine économique, une opération glorieuse ? En elle, un excédent se consume, comme si l’on mettait le feu à sa propre joie – comme si, enfin, chacun de nous se hissait à la mesure de la vérité.

Ainsi notre petite communauté fut‑elle en proie, le temps d’une soirée heureuse, au démon dont s’organisait le retour à la faveur d’une exposition : la dépense. On n’arrêtait pas de prononcer ce mot, je crois même qu’on se la jouait un peu : qui s’expose dans sa vie à de telles extrémités ? Bataille l’a écrit, l’a répété, et pourtant chacun se contente d’en répéter à son tour le constat séduisant sans jamais se l’appliquer, ni en incendier le monde, alors même que de telles choses éclairent le brasier de nos esprits.Je continue à croire, en écrivant ce livre, que l’ébullition dont nous sommes les porteurs hilares secoue la croûte des évidences. Tout s’ouvre avec le feu qui détruit ce qui était ordonné : l’univers est ce chaos d’une chambre d’enfant qui résiste au rangement. C’était ça le bureau du Trésorier‑ payeur : un trou dans la banque qui disait le trou dans l’univers.

En rentrant cette nuit‑là, je courus vers ma chambre d’hôtel en riant ; les images du Trésorier-payeur se bousculaient dans ma tête : je voyais des moments de sa vie clignoter, j’apercevais sa silhouette rigoureuse entrant dans la salle des coffres, s’approchant, une clef à la main, des douze armoires blindées, et sortant de l’une d’elles une chose énorme : un lingot d’or ? un tableau de maître ? les pages d’une correspondance obscène ? le cœur à vif d’une femme sacrifiée ?

Oui, je voyais une porte s’ouvrir sur un couloir souterrain, et le Trésorier de dos s’avançant dans le tunnel, une lampe torche à la main ; puis les images se mêlaient, s’obscurcissaient ; de nouveau je voyais apparaître la silhouette du Trésorier effectuant son trajet entre la banque et sa maison ; tout cela se répétait interminablement ; et voici que je trébuchai dans l’escalier : les images se brisèrent en se mélangeant, comme dans un kaléidoscope – c’est dans l’escalier de l’hôtel du Vieux Beffroi que j’aperçus ce roman en entier.

Les jours suivants, tandis que le régisseur et son équipe préparaient les salles pour les artistes, je m’appliquai à remplir celle qui m’avait été attribuée pour le Trésorier‑payeur.La visite chez Emmaüs avait porté ses fruits : non seulement je disposai autour de l’authentique bureau du directeur le mobilier que je m’étais procuré (consoles, étagères, fauteuil, table basse, et même un divan récupéré dans la rue), mais je commençai, sans trop savoir pourquoi, à entasser des montagnes de papiers qui s’écroulaient comme des dunes. Je fis des tas, j’empilai des livres, des cahiers de comptes et des classeurs d’archives ; j’accumulai en vrac des kilos de documents, de vieux journaux, des liasses de papiers vierges ou usagers trouvés ici et là.

Je passai deux jours, fébrile, presque fiévreux, à orchestrer ce désordre : me déplacer à l’intérieur d’un tel encombrement provoquait en moi une joie étrange, comme si ce lieu qui s’inventait sous mes yeux m’était familier depuis toujours, comme si au cœur du désordre se découvrait une vérité liée à l’art, au temps, peut‑être à la lumière.

Le sol avait disparu sous des entassements, et je progressais avec lenteur entre les piles, créant de minuscules sentiers qui, en déplaçant toutes ces masses, suscitaient des rigoles de luminosité soudaine ; je me tenais alors en équilibre, et parfois immobile durant trois, quatre, cinq minutes, vacillant un peu pour ne pas perdre pied, il m’arrivait, pour jouir des éclats de nacre venus du ciel de Béthune qui se reflétaient par la vitre de cette chambre du premier étage de l’ancienne Banque de France, de fermer les yeux, comme si les couleurs qui fondent leur arc‑en‑ciel à l’intérieur d’un rayon éclairaient l’intérieur de ma tête, y serpentaient comme des lucioles, et me guidaient vers des espaces plus subtils, vers cette minutie de l’amour qui nous accompagne lorsque nous créons. Oui, il me semblait bien – tout en en riant – qu’au long de ces quelques minutes éclaboussées de lumières chaudes, je devenais un artiste. Ou plutôt je jouais à faire l’artiste, sculptant les piles, veillant sur la position de leurs arêtes, modulant chaque détail d’un flux qui ne s’arrêtait pas.

Le désordre fait toujours impression sur les âmes simples ; mais je crois qu’autre chose était en jeu dans ce bureau démentiel que la puissance équivoque de l’entassement. S’il y a un monstre, il ne réside pas dans ces tas de dossiers qui s’agglutinaient autour du bureau, et venaient en lécher les pieds comme des flammes infernales, mais peut‑être dans l’esprit de celui qui en avait conçu l’extraordinaire dispositif.

Il nous est tous arrivé, un jour que nous étions invités dans une maison de campagne ou que nous dînions chez un ami, de découvrir, au hasard d’un couloir où l’on s’égare en revenant de la salle de bains, une chambre où d’un coup s’offre, avec la violence d’un à‑pic, un somptueux désordre : l’encombrement absolu nous saisit alors comme une image de la déflagration que le savoir produit en nous ; les parois disparaissent derrière des amoncellements, les meubles eux‑ mêmes subissent le poids des piles qui s’affaissent.

Comme une végétation sauvage envahit la jungle, les archives, me disais‑je, s’étaient emparées de l’espace tout entier du bureau du Trésorier‑payeur, lui conférant un caractère sacré ; on ne pouvait raisonnablement occuper ce bureau, il avait été soustrait au monde de l’utile, on ne pouvait qu’essayer de s’y glisser, dans l’espoir de découvrir un chemin, de capter une lumière qui saurait allumer un parcours entre ces couches, ces massifs, ces alluvions. J’ai pensé que le Trésorier-payeur se tenait là, la nuit, les yeux fermés. Il priait, si je puis dire. Il brûlait. Pour penser, il faut être ardent.

On touche ici à des points que la raison ne connaît pas. Les mains se joignent pour étrangler ou pour prier. Mais qui serait capable de les joindre pour dénouer les liens qui vous enserrent le cou — pour dégager de l’espace au lieu d’en occuper, comme font la plupart des hommes ? Là où les brides sont dénouées, le feu va libre.Le vernissage de l’exposition « Dépenses » fut un succès. La joie qui n’avait cessé de porter notre petite communauté durant les jours précédant l’exposition se propagea aux visiteurs qui envahirent les espaces de l’ancienne banque avec une curiosité fascinée : il y avait des étudiants, des amis, des journalistes, de nombreux critiques d’art qui, soucieux de ne pas rater ce qu’ils pressentaient être l’événement de la saison artistique, avaient fait le voyage en train depuis Paris ; et surtout une foule de curieux venue de Béthune et des alentours, des amateurs d’art, mais aussi tous ceux qui voulaient savoir ce qu’était devenue la Banque de France — leur banque —, et comment une telle institution avait bien pu être métamorphosée en un centre d’art.

Une note, à la fin du livre, précise :

La première partie de ce livre s’inspire des préparatifs d’une exposition à laquelle j’ai participé :

La Traversée des inquiétudes

Une trilogie librement adaptée de l’œuvre de Georges Bataille « Dépenses » (2016-2017), « Intériorités » (2017-2018), « Vertiges » (2018-2019)

LaBanque, centre de production et diffusion en arts visuels, Béthune

Commissariat d’exposition et écriture du projet : Léa BismuthJe tiens à remercier toutes les personnes citées, et en particulier Léa Bismuth, Anne-Lise Broyer, Philippe Massardier et Lara Vallet.

Mes remerciements vont aussi à Dominique Foule, Maren Sell, Olivier Rubinstein et Victor Depardieu pour leur aide précieuse.

La traversée des inquiétudes a fait l’objet de plusieurs expositions dont la revue art press s’est fait l’écho (cf. Valeur d’usage de Georges Bataille et La traversée des inquiétudes). Dans le cadre de la première exposition « Dépenses », Haenel avait écrit un texte et Anne-Lise Broyer, photographe, répondait aux questions de Frédéric Lemaître sous un titre très godardien « Pas juste une image, une image juste » (LIRE ICI pdf

).

).

Extrait du texte de Haenel.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Work in progress

Le Trésorier-payeur

Extraits dans AOC, 18 mars 2018

Par Yannick Haenel

Récent lauréat du prix Médicis pour son roman « Tiens ferme ta couronne », Yannick Haenel bâtit, depuis une vingtaine d’années, l’une des œuvres importantes de la littérature française contemporaine. Il donne aujourd’hui à AOC une nouvelle inédite où il est question, à Béthune, d’un (drôle) de banquier et d’un souterrain…

Lors d’un séjour à Béthune, il y a quelques années, j’ai visité l’ancienne Banque de France. Elle était en chantier car on la transformait en centre d’art. Je pris plaisir, ce jour-là, à déambuler sous la conduite de son futur directeur à travers la grande salle des Guichets, celle des Coffres, celle aussi des Archives aux immenses classeurs muraux ; nous traversâmes la serre des monnaies, avec sa coursive, ses pupitres à roulettes et son monte-charge ; et je fus convié à admirer cette chambre froide où l’on stockait naguère les billets usagés.

En gravissant les deux étages de ce somptueux édifice, où de larges espaces en enfilade donnaient aux lieux un air de château bourgeois, je rêvassais à la vie des employés, que je me figurais aussi obscure que romanesque, quand mon guide approcha d’une fenêtre et attira mon attention sur une maison de briques rouges à deux étages, qui semblait abandonnée.

Il m’apprit qu’elle avait appartenu à quelqu’un qu’il appelait le « Trésorier-payeur » ; il ajouta que cette maison était reliée à la banque par un sous-terrain aujourd’hui bouché.

Au moment où il me révéla ce détail, il se tourna brusquement vers moi, un éclat ironique passa sur son visage ; je compris que son objectif était atteint : il avait déclenché ma curiosité, un roman scintillait, j’étais pris.

Cet éclat sur le visage du directeur m’avait semblé louche, autant que cette histoire de tunnel, trop belle pour être vraie ; pourtant, elle me fascina. Tout le reste de la journée, je ne pensais qu’à ça, au tunnel, aux trous, à l’obsession qui nous les fait creuser. Non seulement je pensais à cet invraisemblable trou creusé sous la Banque de France, mais déjà moi-même, en y pensant, je ne cessais de creuser. Le tunnel, je le voyais, je m’y engouffrais, et déjà je le continuais.

En rentrant à Paris, l’obsession se mit à grandir : je ne pensais qu’au tunnel du Trésorier-payeur. J’en rêvais, même. Je ne cessais la nuit d’arpenter ce long trou qui reliait dans mon imagination la salle des coffres à la chambre à coucher du Trésorier. Je le voyais, je me voyais descendre dans les arcanes humides de la Banque de France, et à travers les couches d’argile et de craie qui composent la terre des bassins miniers, je passais sans cesse de la vie à la mort. Chaque matin, en me réveillant, j’avais la sensation non seulement d’avoir fait le casse du siècle, mais aussi de revenir du pays des morts.

Il y a des tunnels d’évasion et des tunnels d’obsession ; celui du Trésorier-payeur relevait du deuxième cas de figure : ce genre de tunnel, on passe sa vie à le creuser. Celui qui s’est mis dans la tête de creuser un tunnel n’en finit plus de se creuser la tête, il n’en finit pas d’explorer les galeries qui font des trous dans sa tête, il cherche inlassablement une grotte. Sans doute le Trésorier-payeur n’avait-il cherché qu’à établir dans sa vie (dans sa tête), la grotte où loger son désir perdu.

Mais, honnêtement, je le voyais mal creusant la nuit en bleu de travail à coups de piolet dans la roche de Béthune : le tunnel, forcément, existait avant lui. C’est précisément parce qu’il avait découvert l’existence de ce tunnel qu’il avait commencé à en être obsédé, et à vouloir le rouvrir.

Un soir, pris de fièvre, je griffonnai à la diable l’esquisse d’un récit où un très sérieux banquier entretenait avec la salle des coffres de sa banque un rapport insensé : tout en gardant le feu, à la manière d’une vestale, il était entièrement travaillé par l’idée de profaner l’objet de son culte.

Le sacré commence lorsque l’objet de ce qu’on aime coïncide avec la possibilité de sa négation. Dieu et la mort de Dieu sont une même chose. Je ne peux « croire » en Dieu que si je le tue — que si je peux le tuer. Croire en la banque, c’est être toujours au bord de la remplacer par le geste qui, en la faisant disparaître, prend sa place.

Six mois plus tard, je revins à Béthune. Les travaux dans la banque étaient terminés, je visitai le nouveau centre d’art, qui ouvrirait bientôt.

La figure du Trésorier-payeur ne m’avait pas quitté. Le paradoxe qui l’animait avait pris à mes yeux une consistance presque mythique : il était un homme ordinaire, nécessairement ordinaire, comme on l’est quand on se voue à une tâche rigoureuse, et en même temps un fou furieux qui hurle la nuit dans son souterrain.

Je devais à présent étayer cette intuition, lui donner forme, construire l’histoire grâce à laquelle cet homme se mettrait à revivre.

En me documentant sur cette étrange institution qu’est la Banque de France, je compris que le personnage qui avait travaillé à Béthune ne pouvait, contrairement à ce que le directeur du centre d’art s’était plu à affirmer, avoir été « Trésorier-payeur » : un tel titre est en France d’une importance capitale, presque aussi cruciale que celle d’un ministre ; ainsi est-il dévolu, par l’entremise de l’Inspection des Impôts, à quelqu’un qui administre non pas les banques, mais la comptabilité publique.

L’homme du tunnel pouvait avoir été trésorier de la banque de France de Béthune, mais pas trésorier-payeur.

Je décidai pourtant de continuer à l’appeler le Trésorier-payeur, avec cette épithète presque énigmatique, parce que d’une part c’est ainsi qu’on me l’avait présenté, et d’autre part parce qu’il prenait sous cette dénomination figure de personnage. Un simple « trésorier », même si le mot qui le désigne éclate comme un soleil, n’est jamais qu’un employé, alors qu’on peut très bien imaginer, sous l’étrange dénomination de « trésorier-payeur », des compétences occultes : les rayons du soleil sont ici plus abondants et touchent à l’inconnu.

En février 2016, presque un an après ma première visite, je passai trois jours à Béthune. C’est là que je compris qui était vraiment le Trésorier-payeur ; c’est là que j’entrevis les rouages de son esprit, et comment le capitalisme était devenue chez lui une passion.

Je pris une chambre au Vieux Beffroi, sur la Grand-Place. Le premier matin, au moment de taper sur mon portable le numéro du centre d’art, je me ravisai : au fond, pour enquêter sur un tel homme, je n’avais besoin de personne ; être seul dans cette ville serait préférable, j’allais déambuler dans les rues de Béthune, penser au Trésorier-payeur, trouver sa voix, ses vêtements, ses manies, son grand projet.

J’aime assez les habitudes : j’allais dîner tous les soirs dans le même restaurant, dont le nom me plaisait. Le Trou du nord était une de ces auberges à l’ancienne où l’on trouve au mur une tête de chevreuil ou de cerf empaillée. On ne chassait pas vraiment dans la région, mais il y avait bel et bien, au-dessus de la cheminée, à côté des inévitables peintures de genre — en l’occurrence, des Retours de la mine et des Dimanches de marché sur la Grand-Place —, un cerf dont l’œil éternellement brillant me fixait avec dédain.

C’est là que trois soirs de suite, je pus observer une femme d’une soixantaine d’années qui dînait seule. Une table lui était réservée chaque soir. On ne lui apportait aucun menu : elle prenait toujours le même plat, une soupe au vermicelle avec un verre de vin rouge.

J’ai promis à cette femme de ne pas communiquer son nom ; ni même de préciser en quoi elle fut proche du Trésorier-payeur. Ceux qui liront ou entendront ce récit la reconnaîtront peut-être parmi les femmes qui y sont évoquées ; ils la devineront forcément : elle est au premier plan. Je ne peux en dire plus, même si c’est d’elle que je tiens la trame à peu près complète de la vie du Trésorier-payeur. C’est aussi grâce à elle que j’ai rencontré, durant ces trois jours à Béthune, les autres personnes qui m’ont conduites au plus près de la folie du Trésorier-payeur. Là aussi, j’ai promis. Je dois maquiller mes sources. Je raconterai ce que je sais de cet homme comme si je l’avais connu moi-même, comme si je lui étais proche, infiniment proche, comme si, en quelque sorte, il était moi.

Cet homme qui avait fait creuser un tunnel entre sa maison et la banque, qui avait la rigueur classique des banquiers, mais aussi l’excès du pyromane et l’extravagance dissimulée de l’obsédé sexuel, cet homme veilla pendant vingt ans avec professionnalisme sur les intérêts de ses clients, tout en projetant en secret d’incendier les locaux de la banque et d’escamoter ses réserves de liquidités. Même si ce projet a été contrarié, il est impossible de le contester : le Trésorier-payeur lui-même n’aura fait que le signer par l’étrangeté de sa conduite. Est-il possible de détruire l’argent ? Seul un banquier, sans doute, peut résoudre une telle énigme.

Il avait établi chez lui, dans une petite pièce attenante au salon, un bureau qui était l’exacte réplique de celui qu’il occupait dans la banque. Mêmes proportions, même fenêtre, même ameublement. Les murs étaient décorés de la même façon : à côté d’une vue du Pavillon d’Or — un banal encadrement d’une reproduction imprimée dans le supplément Les Cent Merveilles du monde de Télé 7 Jours —, figurait la photographie en noir et blanc d’un hibou. Ou plutôt d’une chouette : une dame blanche, pour être précis ; elle fixait l’objectif avec cette splendide indifférence des animaux qui vous efface.

Et si l’on fixe à notre tour cette étrange tête qui, en s’absentant, semble s’adresser précisément à notre absence, comme si elle nous inoculait la sienne, et nous ouvrait à une transparence effacée semblable à la pluie et au vent, on remarque des traits féminins, aussi discrets qu’une estampe, qui font signe vers le Japon, vers le visage enfoui en eux-mêmes des femmes japonaises.

Les yeux se protègent, mi-clos, la bouche ne s’ouvre pas, et pourtant cette tête vous regarde droit dans les yeux, comme si en elle un rapport de force ambigu se jouait de vos dispositions à dominer ou à être dominé : vous proposait — sans même le vouloir — de brouiller les rapports ; de n’être qu’une surface blanche aux yeux mi-clos tandis que vous la fouettez ou la ligotez avec du cuir.

Donc, le Trésorier-payeur avait reproduit avec exactitude, chez lui, dans sa maison, le bureau qu’il occupait au rez-de-chaussée de la banque, afin de poursuivre ses activités financières — mais à l’envers. Ce bureau — ou plutôt sa duplication — m’a toujours intrigué. On me l’a décrit comme l’antre d’un fou, la tanière d’un monomaniaque, mais ces descriptions, pour exaltées qu’elles fussent, étaient décevantes. Le désordre fait toujours impression sur les âmes simples ; mais je crois qu’autre chose était en jeu dans ce bureau démentiel que la puissance équivoque de l’entassement. S’il y a un monstre, il ne réside pas dans ces tas de dossiers qui s’agglutinaient, paraît-il, autour du bureau, et venaient en lécher les pieds comme des flammes infernales.

Il nous est tous arrivé, un jour que nous étions invités dans une maison de campagne ou que nous dînions chez quelque ami, de découvrir, au hasard d’un couloir où l’on s’égare en revenant de la salle de bain, une chambre où d’un coup s’offre, avec la violence d’un à-pic, un somptueux désordre. L’encombrement absolu nous saisit comme une image de la déflagration que le savoir produit en nous. Les parois disparaissent derrière des alignements, le sol sous des entassements, les meubles eux-mêmes subissent le poids des piles qui s’affaissent.

Comme une végétation sauvage envahit la jungle, les archives s’étaient emparées de l’espace tout entier du bureau du Trésorier-payeur, lui conférant un caractère sacré. On ne pouvait occuper ce bureau, il avait été soustrait méthodiquement au monde de l’utile, on ne pouvait qu’essayer de s’y glisser, dans l’espoir d’un chemin, d’une lumière hésitante qui saurait serpenter entre les couches, les massifs, les alluvions de papiers. J’ai pensé que le Trésorier-payeur se tenait là, la nuit, les yeux fermés. Il priait, si je puis dire. Il brûlait. Pour penser, il faut être ardent.

On touche ici à des points que la raison ne connaît pas. Les mains se joignent pour étrangler ou pour prier. Mais qui serait capable de les joindre pour dénouer les liens qui vous enserrent le cou ? Pour dégager de l’espace au lieu d’occuper de l’espace, comme font tous les hommes. Là où les brides sont dénouées, le feu va libre.

L’impression que provoque un tel amoncellement dans le bureau du Trésorier-payeur relève de la rupture d’un barrage hydraulique ou de l’arrivée sur la lune ; en même temps, il vous semble connaître ce pays qui s’ouvre. Peut-être y êtes-vous né. Il saute aux yeux que ce monde saturé est aussi un monde de tunnels. Le Trésorier-payeur s’était entouré d’une masse de documents qui autour de lui élevaient leur muraille, établissaient une forteresse ; et lorsqu’il se levait de son fauteuil il lui fallait, contournant les piles, les tas, les pyramides, emprunter des couloirs à l’intérieur de son propre bureau qui lui donnaient déjà la sensation, grisante, sensuelle, de pénétrer à l’intérieur d’un tunnel.

L’approche d’un tel désordre, sa révélation plausible, est bouleversante. On côtoie alors réellement ce que l’on redoutait, et qu’on avait le plus souvent relégué dans le domaine de la fiction. Je le sais : j’y habite.

Pourquoi ces deux bureaux ? Je crois que cette duplication obéissait dans l’esprit du Trésorier-payeur à ce double régime qui fait sans cesse se regarder, comme en miroir, le profane et le sacré : veiller sur les finances est une activité occulte (personne ne saurait la réduire à la comptabilité). La réplique du bureau du Trésorier-payeur était un temple. Dans celui qu’il occupait à la banque, il comptait ; dans celui qu’il s’était inventé chez lui, il faisait le contraire. Quel est le contraire de compter ? Faire disparaître ? Effacer ? Escamoter ?

L’idée d’inversion peut-elle s’appliquer à quelque chose d’aussi volatil que la finance ? La tentation de profaner l’argent peut sembler complètement illusoire. D’ailleurs, est-ce possible ? Le Capital est-il destructible ? Suffit-il de brûler des billets de banque pour dépasser l’économie ?

Ces questions ne sont nullement théoriques. La réversibilité, seule, accomplit l’amour (dans le sacré, la destruction renforce l’adoration). Les liens économiques détiennent le monopole de tous les rapports. Il n’en existe pas un qui soit susceptible d’échapper longtemps à leur empire. Seul le mystique, ou disons le saint, résiste ; mais ils ne courent pas les rues.

La solution du Trésorier-payeur, aussi lumineuse qu’ardue, aussi ardue que singulière, aura donc été de briser cette puissance qu’est l’économie depuis l’intérieur même de l’économie — depuis son intérieur extrême ; dans son cœur atomique. Certains clients de la banque ne comparaient-ils pas la salle des coffres à un réacteur nucléaire ?

Pour le dire en d’autres termes : on ne peut se tenir à l’écart de la banque, si bien que le Trésorier-payeur chercha l’écart au cœur même de la banque. Dans l’œil du cyclone.

Il y en a qui sentent combien la vie en eux se dépense ; ils sont capables de ressentir cette étrange gloire : la nature gaspille bien ses fleurs une à une. Je ne sais si le Trésorier-payeur en est un jour arrivé là ; un dieu seul pourrait jouir avec exactitude de ce qu’il perd — de ce qu’il sacrifie. Mais personne n’est mieux placé que les banquiers pour évaluer ce qu’il en est de la ruine : l’argent qui part en fumée vous ôte une part si intense que seule la mort s’avère capable de vous offrir le même attrait. Entre ce qu’on vous retire brutalement et ce qui vous tombe dessus — entre la ruine et le cadeau —, des affinités se créent qui racontent une histoire où l’esprit manœuvre. Car personne jamais n’a été capable de n’avoir rien : même le Christ tenait à ses pensées.

Ainsi, celui dont la vie est ordonnée au soin d’un objet doit un jour en souiller la valeur, ne serait-ce qu’à ses propres yeux ; c’est la loi du pervers — et c’est une loi plus générale, aussi obscure que l’adoration dont elle est l’envers trouble. Peut-être même est-ce la vérité enfouie de tout amour : il est impossible de vénérer un dieu sans le mettre à mort.

Je le répète : il fallait donc qu’un jour le Trésorier-payeur brûlât de l’argent. Car détourner l’échange suffit sans doute aux esprits tordus, mais le Trésorier-payeur n’était pas qu’un simple pervers : en lui, la contre-nature avait pris figure de royaume. Dilapider, détourner, corrompre, souiller ne pouvaient en aucune façon le satisfaire : de telles opérations ne sont jamais que des manières, certes tortueuses, de faire encore des bénéfices, et il y a bien longtemps qu’un tel homme avait abandonné une idée aussi ordinaire : ses ambitions étaient autres, il ne cherchait ni à s’enrichir ni à dominer. Il voulait soulever le voile, se retrouver seul face à ce qui est seul. Peut-on appeler ça la ruine ? Je ne crois pas. Le dénuement qui nous occupe ne possède pas de nom : il est ce qui adviendrait si l’on parvenait à sortir du calcul. Réfléchissez bien, soyez honnête : ça ne vous arrive jamais.

On manque d’imagination lorsqu’on réfléchit sur l’expérience intérieure des autres. Je peux bien imaginer qu’à sa manière le Trésorier-payeur de Béthune avait une expérience intérieure. Mais j’utilise le verbe « avoir » alors qu’une telle expérience glisse entre les doigts : la vivre, c’est essentiellement lui faire défaut. L’expérience intérieure est avant tout ce qui se dérobe à la prise. Georges Bataille a écrit plusieurs livres sur le réel de l’extase, c’est-à-dire le foyer indomptable, ce feu où se défont les mots. Il les a réunis sous un titre ambigu : la Somme athéologique, qui laisse entendre combien Dieu et la mort de Dieu sont une même chose. Car celui ou celle qui parvient à tuer en lui (en elle) l’idée même de Dieu (ou disons du Cogito absolu), s’ouvre au râle de l’absence de limite, et ce râle est une jouissance déchirée qui se rencontre — se rattrape — dans les actes sexuels (ceux qui lient deux personnes).

(Personne n’est capable d’effacer Dieu car en l’effaçant, on affirme encore cet effacement, et l’affirmation prend la place de Dieu.)

Dieu, l’Argent, le Cogito : je tourne autour de ces grands mots. Le Trésorier-payeur était un cartésien, comme tous les banquiers ; il aimait le pli que prennent les raisonnements. Mais le livre de comptes est une bible dont l’horizon est l’arraisonnement de chaque étant à sa valeur chiffrée. C’est le dieu du Tout. Chaque chiffre est final. Ainsi le Trésorier-payeur était-il un familier de la fin de toute chose ; peut-être même, en un sens, vivait-il après la fin, dans ce territoire de l’esprit où l’apocalypse a déjà eu lieu.

Les crises mondiales ont accrédité l’idée que nous sommes là, que peut-être la psychose qui affecte depuis une vingtaine d’années l’économie et qui a rendu l’argent fou se transcrit, se comprend, s’interprète en termes démoniaques. Je dois réfléchir à cette idée : quel monde surgit-il de la spéculation financière devenue planétaire ? Le Trésorier-payeur savait qu’une telle perversion de l’économie entraînait automatiquement la déshumanisation. Il n’y a plus personne aux manettes, plus aucun décideur. La finance régit le monde toute seule, comme un ordinateur devenu fou. Ainsi vivons-nous — et le Trésorier-payeur le savait, lui qui arpentait le couloir de son tunnel avec la concentration fiévreuse du prêtre sacré —, oui, ainsi vivons-nous comme des bêtes à sacrifier.

Voilà : les humains sont tous en état de sacrifice, ils sont sacrifiables à merci. Ils ont remplacé les billets de banque, ils ont pris la place de l’argent qu’on dilapide. L’immense dilapidation qui enveloppe la Terre n’a plus seulement la couleur de l’argent qu’on jetterait par la fenêtre, comme le capitalisme, en une extase noire, en a pris l’habitude, mais, d’une manière plus terrible, plus criminelle, la couleur des vies humaines qui sont aujourd’hui en permanence l’objet d’un krach. Le krach est la vérité de notre époque, celle que le Trésorier-payeur, en la mimant la nuit, dans le sous-sol de la banque, avait prévue.

S’il y a bien quelqu’un qui a pensé jusqu’au bout l’idée du monde offert à sa propre spéculation, c’est lui ; il a vu, seul, dans son sous-sol, que la Terre, la planète, puis l’univers un jour, seraient mis en bourse.

L’expérience dont je parle est avant tout une économie sacrée ; et le Trésorier-payeur, on l’a compris, l’équivalent, en costume-cravate, du sacrificateur.

Il serait bien sûr excessif de prêter à un banquier anonyme le désir intellectuel d’immoler l’existence, de contester Dieu en consumant son image en lui ; non pas qu’il n’en soit pas capable, mais un homme qui travaille huit heures par jour sous l’astreinte (et qui, en dormant, continue à diriger d’une manière occulte la banque) ne cherche à sortir de lui-même que pour penser à autre chose (et je crois que le destin de la banque et la mort de Dieu ont à voir ensemble).