En 1958, sort le premier numéro d’Internationale Situationniste, Guy Debord a 26 ans. Philippe Sollers publie son premier roman, Une curieuse solitude, il a 21 ans.

Guy Debord, 1958. « Par laquelle oeuvre se pourra connaître la grandeur du prince dont vous parlerai, et aussi de votre entendement. » Commynes, Mémoires [1]. |

Si Philippe Sollers décidait de réunir tous les textes qu’il a écrit sur Guy Debord depuis vingt-cinq ans comme il l’a fait il y a quelques années pour Céline, nul doute que cela ferait un beau volume. Essayons de faire l’inventaire des articles et entretiens réédités dans ces trois "sommes" que sont La guerre du goût, Éloge de l’infini et Fugues.

La Guerre du Goût (1994) :

La guerre selon Guy Debord (1989) [2]

La guerre selon Guy Debord (1989) [2]

Éloge de l’infini (2001) :

Debord au cinéma (1994)

Debord au cinéma (1994)

L’art extrême de Guy Debord (1997)

L’art extrême de Guy Debord (1997)

L’étrange vie de Guy Debord (1999)

L’étrange vie de Guy Debord (1999)

Fugues (2012) :

Guy Debord ou la percée du sujet (2004) [3]

Guy Debord ou la percée du sujet (2004) [3]

Debord dans le temps (2001) [4]

Debord dans le temps (2001) [4]

La guerre Debord (2005)

La guerre Debord (2005)

A ces textes, il convient d’ajouter un film Guy Debord, Une étrange guerre (1931-1994), des entretiens radiophoniques (cf. Guy Debord est-il irrécupérable ? (2006) et L’avant-garde et après ?, 2008), des citations multiples [5].

Les mots parlent d’eux-mêmes : guerre, art, vie, sujet, temps. C’est à partir de là que s’articulent, indissociables, une pensée et un art de vivre, un art de la guerre.

Alors que, du 27 mars au 13 juillet 2013, se tiendra, dans cette honorable institution qu’est la BnF, une exposition Guy Debord, intitulée « un art de la guerre », peut-être est-il bon de rappeler quelques faits.

Délivrance

Quand s’est réellement faite la rencontre avec l’oeuvre de Guy Debord ? Marcelin Pleynet, dans l’entretien qu’il a accordé à la revue faire part en 2011 [6], semble la situer assez tôt, autour de 1968, date à laquelle Sollers lui aurait signalé l’importance de La Société du Spectacle. Force est de constater que ni le nom ni les oeuvres de Debord ne sont citées dans les écrits que publie Tel Quel dans les années 1970. Les raisons sont d’ordre politique, théorique, mais surtout d’ordre esthétique.

VOIR

La première référence explicite que j’ai trouvée se trouve dans Délivrance, les entretiens entre Philippe Sollers et Maurice Clavel qui eurent lieu à l’été 1976, c’est-à-dire à un moment où les dernières illusions sur la révolution culturelle chinoise se dissipaient.

Nous sommes le mardi 20 juillet 1976. Sollers et Clavel évoquent les événements de Mai 1968 :

Ph. Sollers : « La lumière noire et rieuse de Mai venait de l’anarchisme, du dadaïsme, du surréalisme... Et je voudrais citer, parce qu’ils sont un peu absents du débat, des gens qui sont extrêmement importants, et peut-être c’est eux qui avaient inscrit sur les murs la formule que vous avez repérée tout à l’heure : « Le marxisme est l’opium du peuple ».

Maurice Clavel : Retournant contre Marx, je le rappelle, ce qu’il disait de la religion.

Ph. S. : Cette phrase est typique de l’esprit situationniste.

M. C. : Les vrais précurseurs.

Ph. S. : Les vrais, oui, mettons les choses au point pour ne pas tenter de constituer une hégémonie sur les forces révolutionnaires. Les situationnistes sont des gens qui ont fait un certain travail souterrain jusqu’en 1968. Les idées motrices de l’époque ont presque toutes été situationnistes, bien plus que « marxistes » au sens du marxisme dogmatique caricatural. Le livre important paraît, là, en 1967, c’est La société du spectacle de Debord.

M. C. : A quoi j’ajouterai le Traité du savoir-vivre à l’usage des jeunes générations de Vaneigem.

Ph. S. : Et la revue l’Internationale situationniste. Ce sont des gens qui ont senti, pressenti, écrit la nouveauté qualitative de la révolte. Or, précisément, ce qui reparaît chez eux et avec eux, c’est un sens aigu, dans la formulation même, de la dialectique hégélienne. Sa souplesse, son intelligence, son « ironie ». Ils ont montré concrètement qu’un intellectuel révolutionnaire devait être comme un poisson dans l’eau du débordement contestataire et, surtout, un spécialiste de la compréhension du spectacle, le spectacle étant la nouvelle dimension de l’adversaire idéologique suprême, absolu. Cela encore à venir... »

C’est bien le constat que faisait Guy Debord dans Le commencement d’une époque (Internationale Situationniste n° 12, septembre 1969) :

[...] il est difficile de nier une certaine continuité dans l’action des situationnistes en 1967-1968. Il semble même que cette continuité ait été précisément ressentie comme un désagrément par ceux qui prétendent, à grands coups d’interviews ou de recrutements, se faire attribuer un rôle de leader du mouvement, rôle que l’I.S., pour sa part, a toujours repoussé : leur stupide ambition porte certains de ces gens à cacher ce que, justement, ils connaissent un peu mieux que d’autres. La théorie situationniste s’était trouvée pour beaucoup dans l’origine de cette critique généralisée qui produisit les premiers incidents de la crise de mai, et qui se déploya avec elle. Ceci n’était pas seulement le fait de notre intervention contre l’Université de Strasbourg (les livres de Vaneigem et Debord par exemple, dans les quelques mois précédant mai, avaient été répandus déjà à 2 ou 3 000 exemplaires chaque, surtout à Paris, et une proportion inhabituelle en avait été lue par des travailleurs révolutionnaires (d’après certains indices, il paraît que ces deux livres ont été, du moins relativement à leur tirage, les plus volés en librairie de l’année 1968). À travers le groupe des Enragés, l’I.S. peut se flatter de n’avoir pas été sans importance dans l’origine précise de l’agitation de Nanterre, qui mena si loin. Enfin, nous croyons n’être pas trop restés en deçà du grand mouvement spontané des masses qui domina le pays en mai 1968, tant par ce que nous avons fait à la Sorbonne que par les diverses formes d’action que put ensuite mener le « Conseil pour le maintien des occupations ». En plus de l’I.S. proprement dite, ou d’un bon nombre d’individus qui en admettaient les thèses et agirent en conséquence, bien d’autres encore défendirent des perspectives situationnistes, soit par une influence directe, soit inconsciemment, parce qu’elles étaient en grande partie celles que cette époque de crise révolutionnaire portait objectivement. Ceux qui en doutent n’ont qu’à lire les murs (pour qui n’a pas eu cette expérience directe, citons le recueil de photographies publié par Walter Lewino, L’Imagination au pouvoir (Losfeld, 1968).

- Graffito de mai 68, ph. Jo Schnapp, extrait du livre de Walter Lewino,

L’imagination au pouvoir.

Cette référence rétrospective et, somme toute, tardive, aux situationnistes peut surprendre car, comme je l’ai dit, les noms de Debord ou de l’Internationale Situationniste ne sont pas évoqués dans Tel Quel ni avant, ni pendant, ni après Mai 1968, et les analyses du mouvement de mai effectuées par le groupe sont alors toutes faites sur la base du « marxisme-léninisme » (d’un « marxisme-léninisme » qu’il s’agit alors pour Tel Quel de repenser à partir de sa base matérialiste [7]). Elle ne surprendra pourtant qu’à moitié ceux qui ont lu Lois de Sollers (1972) ou Stanze de Pleynet (1973) où souffle un indéniable vent d’« anarchisme » [8]. Sollers le reconnaît d’ailleurs dans son face à face avec Clavel : en mai 1968, en tant qu’« l’idéologue », il ne comprenait rien, mais l’écrivain, en tant qu’il a un corps, et qui, par le langage, met ce corps en relation avec d’autres corps, lui, comprenait. Est déjà marqué ce qui sera le point fondamental : la question du « sujet », son « irruption », sa « percée » [9]

« Qu’est-ce qui m’a bouleversé en Mai 68 ? Voyons, je suis écrivain, un écrivain qui a des positions politico-philosophiques, lesquelles essayaient de se situer, à l’époque, autour du parti communiste. Je n’étais pas membre du parti communiste, mais je pensais que la continuation de l’Histoire passait forcément par là. Qu’est-ce qui m’est arrivé en 1968, de mon côté, et pour vous répondre ? Comment s’est manifestée concrètement cette irruption du sujet ou, si vous préférez, de l’Esprit au sens hégélien ? C’est que j’ai vu le parti communiste, j’ai vu la gauche, je me suis vu moi-même en train de ne rien comprendre à ce qui arrivait. Comme idéologue, je ne comprenais pas : mais, comme écrivain, oui. J’ai vécu l’irruption d’une langue vivante dans une langue morte. Et je vais tout de suite à quelque chose qui me paraît clarifier les prises de position. Je crois que c’est le langage de Mai 68 qui fait son relief, sa grandeur et qui est annonciateur de quelque chose.

[...] Le langage, je ne veux pas dire simplement les inscriptions, je veux dire la façon d’être, de vivre, la façon d’avoir un corps, la façon de mettre ce corps en relation avec d’autres corps, le langage au sens large... » (je souligne)

La « rencontre »

En 2001, dans un entretien avec Yan Ciret, Sollers est plus précis. Il fait remonter la « rencontre » véritable à 1977 et la sortie du film de Debord In girum imus nocte et consumimur igni. Ce qui l’aurait alors intéressé chez Debord — Sollers est en train d’écrire Paradis —, c’est l’émergence du « sujet », du « je », de la « voix personnelle » :

« Je pense que la rencontre a lieu au moment où Debord lui-même évolue. Il faut insister sur ce changement, car aujourd’hui la majorité des interprétations sont rétroactives et régressives. On se réfère toujours aux débuts de Debord, à sa période héroïque, romantico-révolutionnaire, qui est très importante bien sûr, mais qui est liée d’assez près à tout un horizon qu’il faut bien appeler "marxiste". Ce qui ne me paraît pas assez souligné, c’est la très nette différence qui s’opère à partir du film In girum imus nocte et consumimur igni [1977]. Là je fais de l’interprétation, je ne sais pas si Debord serait d’accord avec ce point de vue, peut-être pas, car tout le monde tient à avoir une cohérence globale. On peut simplement remarquer le changement qui arrive à travers le cinéma, avec In girum, où l’apparition du "je" commence à m’intéresser énormément. J’ai vu ce film au moment de sa sortie et cela m’avait beaucoup frappé. Je m’en suis d’ailleurs servi dans le film [10] que j’ai réalisé sur lui, justement parce que cela révélait la présence extrême du sujet dans son écriture. Cette façon de dire "je" est évidemment repérable dans les écrits, mais je crois que c’est aussi très visible dans les films. L’oeuvre cinématographique de Debord est l’un de ses grands chefs-d’oeuvre singuliers et il faudra toujours opposer cela aux interprétations dissolvantes de groupes ou de collectifs [11]. C’est la façon dont il se détache, par sa voix même, qui commence à m’intéresser. Parce qu’au moment d’In girum, je cherche aussi une nouvelle disposition pour parler à la première personne, mêlant l’histoire et une multiplicité d’aventures, à ce que j’ai envie de raconter. »

In Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni, 1978

Le titre du film est un palindrome latin qui se lit donc indifféremment de gauche à droite et de droite à gauche et qui signifie « Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ».

« Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Plusieurs excellentes raisons justifient, à mes yeux, une telle conduite ; et je vais les dire. Tout d’abord, il est assez notoire que je n’ai nulle part fait de concessions aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. Par ailleurs, quelle que soit l’époque, rien d’important ne s’est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès ; et, dans le miroir glacé de l’écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d’une démocratie... »

Le début

C’est donc par son oeuvre cinématographique (à un tournant précis de cette oeuvre), dans le film où Debord décrète que « les avant-gardes n’ont qu’un temps », que Sollers (il vient lui-même de publier Crise des avant-gardes ?) déclare redécouvrir Debord.

Dans In girum imus nocte et consumimur igni, Guy Debord, en voix off, déclare :

« Les avant-gardes n’ont qu’un temps ; et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c’est, au plein sens du terme, d’avoir fait leur temps. Après elles, s’engagent des opérations sur un plus vaste théâtre. On n’en a que trop vu, de ces troupes d’élite qui, après avoir accompli quelque vaillant exploit, sont encore là pour défiler avec leurs décorations, et pis se retournent contre la cause qu’elles avaient défendue. Il n’y a rien à craindre de semblable de celles dont l’attaque a été menée jusqu’au terme de la dissolution.

Je me demande ce que certains avaient espéré de mieux. Le particulier s’use en combattant. Un projet historique ne peut certainement pas prétendre conserver une éternelle jeunesse à l’abri des coups. »G. Debord, Oeuvres cinématographiques complètes, Gallimard, p.266-267.

Sollers lira ces phrases dans son film, réalisé vingt ans après, Guy Debord, une étrange guerre (1998).

Guy Debord disait aussi dans In girum :

« Pour justifier aussi peu que ce soit l’ignominie complète de ce que cette époque aura écrit ou filmé, il faudrait un jour pouvoir prétendre qu’il n’y a eu littéralement rien d’autre, et par là-même que rien d’autre, on ne sait trop pourquoi, n’était possible. [...]

Il n’est pas si naturel qu’on voudrait bien le croire aujourd’hui d’attendre de n’importe qui, parmi ceux dont le métier est d’avoir la parole dans les conditions présentes, qu’il apporte ici ou là des nouveautés révolutionnaires. Une telle capacité n’appartient évidemment qu’à celui qui a rencontré partout l’hostilité et la persécution ; et non point les crédits de l’Etat. » (je souligne)

Dans le même entretien avec Yan Ciret, Sollers insiste sur la nouveauté des analyses contenues dans les Commentaires sur la société du spectacle que Debord a publiés en 1988 :

« Il est évident que son discours prend déjà une autre orientation avec les Commentaires sur la société du spectacle par rapport à La société du spectacle proprement dit. Le discours des Commentaires m’apparaît, très vite, plus fondamental que celui de la première version de 1967. Comme s’il fallait, petit à petit que cette voix personnelle se détache, même si cela va entraîner des réflexions telles que « on ne se distingue pas, on ne peut pas sortir d’un projet collectif » ; le fond de l’affaire est là, et ce n’est pas uniquement un fond historique, mais aussi métaphysique.

VOIR

C’est intéressant, parce que l’étude des nouveautés apportées par ce livre n’a pas été faite ; on peut en distinguer les grandes lignes, très rapidement : le concept de mafia n’apparaît pas dans La société du Spectacle en 1967. C’est à dire que c’est un livre qui en 1988, anticipe de manière percutante sur la chute du mur de Berlin, la dissolution et la reconversion de l’Union Soviétique en empire mafieux, et la planète à l’avenant.

En 89, paraît Panégyrique, et c’est je crois la première fois que j’écris un article sur Debord, dans Le Monde [12]. Dans Cette mauvaise réputation..., il ne parle pas de cet article. Il cite une interview publiée dans L’Humanité (cf. Avez-vous lu Debord ?

), pour terminer par cette phrase : "Ce n’est qu’insignifiant, puisque signé par Philippe Sollers", c’est la seule fois où Debord écrit mon nom publiquement [13], il est plus violent dans ses lettres, notamment dans une lettre de la fin de sa vie, où il invite Jean-Jacques Pauvert à se rendre à Venise, tout en lui précisant qu’il ne faut surtout pas « en parler à Sollers » (Là-dessus il y aurait beaucoup de choses à dire, sur la façon dont il y a eu une manipulation) [14]. A partir de là, nous sommes en 1989, et Debord devient un personnage de ce que j’écris, un personnage parmi d’autres. »

), pour terminer par cette phrase : "Ce n’est qu’insignifiant, puisque signé par Philippe Sollers", c’est la seule fois où Debord écrit mon nom publiquement [13], il est plus violent dans ses lettres, notamment dans une lettre de la fin de sa vie, où il invite Jean-Jacques Pauvert à se rendre à Venise, tout en lui précisant qu’il ne faut surtout pas « en parler à Sollers » (Là-dessus il y aurait beaucoup de choses à dire, sur la façon dont il y a eu une manipulation) [14]. A partir de là, nous sommes en 1989, et Debord devient un personnage de ce que j’écris, un personnage parmi d’autres. »

Debord devient un personnage de roman, parmi d’autres, sous des identités multiples (c’est la force du romancier). C’est vrai, en 1991, de La Fête à Venise. Ce sera encore plus vrai, en 2000, dans Passion fixe où Debord apparaît sous les traits du narrateur, mais surtout sous les traits du personnage de François (bien entendu François est français) [15].

Yan Ciret précise sa question :

Il y a eu une première période biographique de Debord, avec le splendide Mémoires..., pourquoi la rencontre ne s’est-elle pas faite à ce moment-là ?

Réponse de Sollers :

« Cela aurait pu avoir lieu si les enjeux littéraires et plastiques avaient été les mêmes, or ce n’était pas le cas [16]. Dans Mémoires, il n’y a pas une phrase qui ne soit une citation [17]. Mais ce n’est que plus tard que l’art du montage, des citations-montage, devient allégorique ; et là on peut le référencer à de grands techniciens de la citation et du montage, c’est ce qui m’intéresse en premier lieu chez Debord, c’est à dire non pas uniquement le montage ou les citations, mais les preuves qu’il produit, toute une façon de faire avec le langage qui est spécifique. Cela m’intéresse d’un point de vue logique et métaphysique. La tonalité métaphysique s’accentue donc avec le temps, elle émerge dans In girum, puis c’est très présent dans Panégyrique I et II. On voit, à ce moment-là, apparaître très fortement la pensée du Temps en lui-même. » [18]

Il faudrait évidemment parler longuement des romans : La Fête à Venise, Le Secret [19].

Dans Contre la grande tyrannie, un entretien avec Jean-Jacques Brochier et Josyane Savigneau, Sollers disait au moment de la publication de La Fête à Venise :

« Je crois que nous vivons, non pas une décadence ou un effondrement général comme beaucoup de gens le pensent, mais le début de la construction d’une nouvelle grande Tyrannie qui a, me semble-t-il, un programme spontané, lié à ce qu’est devenue la marchandise sur la planète. Ce programme, j’essaie dans ce roman de l’attraper par un bout très particulier, mais qui me paraît valoir comme métaphore de l’ensemble de la société : qu’est-ce que ce trafic d’art tel que nous le connaissons, très superficiellement, depuis disons une dizaine d’années ? Je dis métaphore de l’ensemble de la société, car cela vaut pour la littérature, l’édition, la façon dont les gens ne sauront plus lire, dont ils auront un vocabulaire de plus en plus restreint, dont ils ne sauront même plus comment s’écrivent les mots, etc. On pourrait dire que finalement Orwell a été trop simple. Il faut voir la chose dans sa nouvelle complexité. Il n’y a pas quelque chose qui se montre, mais, d’une façon beaucoup plus insidieuse, la construction sourde de cette tyrannie. Pourquoi ? Parce que les gens sont expropriés de leurs propres sensations, de leurs propres réflexions. S’ils ne savent plus lire, s’ils ne savent plus regarder, s’ils ne savent plus sentir, ou s’ils ne savent plus s’observer en train de sentir, leur force de résistance, de révolte ou de contestation s’amoindrit. Bien entendu, le tyran — que je n’identifie pas, je pense que c’est un processus autorégulé, bancaire, les marionnettes du Spectacle sont là pour l’incarner de façon très fugitive — le tyran a tout avantage à ce que ces esclaves — terrorisés, en perte d’identité, ne sachant plus qui ils sont (s’ils sont des images d’images, s’ils ont vraiment un corps, notamment et quel corps ? corps d’ailleurs reproduit de plus en plus artificiellement, ça fait partie aussi du programme) — soient de plus en plus volontairement esclaves. Adhèrent à cette privation, à cette frustration générale. »

et il précisait :

« Il me semble que ce roman correspond, profondément, aux thèses du livre de Guy Debord Commentaires sur la société du spectacle, paru en 1988. »

Que Debord n’ait pas apprécié le rapprochement que Sollers fit alors avec ses propres thèses, sa correspondance, aujourd’hui publiée en sept volumes chez Fayard, en témoigne.

Dans une lettre à Annie le Brun du 5 novembre 92, Debord écrit : « [...] Il paraît clair, en lisant sa risible Fête à Venise, qu’il veut insinuer qu’il a participé jadis à la Conférence de Venise : qu’il a figuré de sa personne au nombre des mythiques “situ clandestins”. » Et dans une lettre à Jean-Jacques Pauvert du 30 mars 1993 : « On a fait un saut ici [à Venise] pour voir vite par nous-mêmes si la ville avait gardé ses meilleurs charmes. La réponse est clairement oui. On vous en montrera de peu connus, si seulement vous promettez de n’en rien dire à Sollers ; qui ne saura pas plus les trouver que le reste des beautés du temps. »

Dans un autre entretien avec Yan Ciret (juillet 2008), radiophonique celui-là, Sollers répliquera. Après être revenu sur l’importance de la question du langage (telle que Breton la posait déjà), il précise, tout en soulignant la complémentarité nécessaire, en quoi il se différencie de Debord : « Debord n’est jamais arrivé à la couleur », « Vous n’entrez pas dans Venise sans couleurs », « La Venise de In girum est absolument invisible ». Cette insistance sur la couleur est sans doute plus importante qu’il n’y paraît (surtout s’il s’agit d’apprécier « les beautés du temps » et de tous les temps, notamment celles des peintres vénitiens [20]). La séquence que vous allez écouter (4’59) se termine par un exemple de « contre-télévision en couleurs » qu’est la lecture de Paradis (Fargier, Paradis video, 1982).

De la guerre

« On reconnaîtra toujours un esprit libre à ceci qu’il ne feindra pas qu’il n’y ait pas la guerre. De même que dans la Bible les faux prophètes sont toujours ceux qui annoncent la paix, de même, toute sagesse, tout point de vue neutre, toute élucubration prétendant surmonter au-dessus de la mêlée le spectacle désolant de la guerre qui ne serait qu’un produit de l’obscurité et des passions me paraît définitivement mensonger. »Philippe Sollers, Fugues, p. 1038.

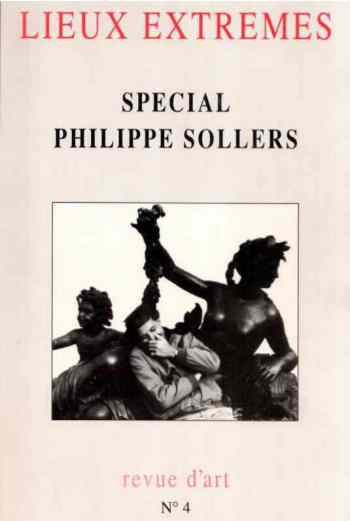

En 1992, Sollers accorde un entretien à Bernardo Toro dans un numéro spécial de la revue « Lieux extrêmes » qui lui est entièrement consacré. L’entretien — alors intitulé Les secrets de Philippe Sollers — est très long. Il vient d’être réédité partiellement dans Fugues sous le titre De la guerre [21]. L’exergue (ajouté), dans Fugues, est de Rimbaud : « Je songe à une Guerre, de droit ou de force, de logique bien imprévue. »

De la guerre, sous ses multiples facettes, il est effectivement question dans l’entretien. Sollers venait de publier La Fête à Venise et, rappelons-le, de déclarer : « Il me semble que ce roman correspond, profondément, aux thèses du livre de Guy Debord Commentaires sur la société du spectacle, paru en 1988. » (voir plus haut). Il n’est pas étonnant, dès lors, que Bernardo Toro interroge Sollers sur les rapports qu’il entretient avec les théories de Guy Debord. Il est plus étonnant que le passage de l’entretien ne soit pas repris dans Fugues [22]. Bernardo Toro commet la même erreur que, jadis, Althusser trouvant De la contradiction de Mao trop « descriptif et par contrecoup abstrait » [23], mais, par sa bonne connaissance de l’oeuvre de Debord et la pertinence de ses questions, il pousse, en lui portant la contradiction, Sollers à préciser, après qu’il a insisté sur les nouveaux concepts opératoires produits par Debord (« spectaculaire concentré », « spectaculaire diffus », et leur fusion dans le « spectaculaire intégré »), ses propres positions théoriques et stratégiques (militaires) à partir de sa pratique spécifique.

Voici l’extrait de l’entretien.

La société du spectacle

Bernardo Toro :

Vous accordez aujourd’hui une particulière importance à la pensée de Guy Debord, à tel point que vous avez même présenté votre roman La Fête à Venise comme correspondant profondément aux thèses avancées par Debord dans les Commentaires sur la Société du Spectacle (1988). II semble toutefois curieux que vous montriez aujourd’hui une aussi totale adhésion à l’égard des thèses de Debord et cela pour deux raisons :

1) Puisque dans la perspective de Debord, les seules forces organisées sont celles qui veulent le spectacle, la possibilité reste ouverte pour que les forces qui sont contre le spectacle puissent s’organiser. Cette idée semble contredire votre conviction que seule la résistance subjective, en dehors de toute communauté et donc réfractaire à toute idée d’organisation collective, puisse "faire trou dans le spectacle".

2) Vous semblez ne pas noter que ce qui prétend être chez Debord une théorie du spectacle n’est en réalité que sa description. Ne pensez-vous pas que ce qui nous fait défaut aujourd’hui est justement une véritable théorie du spectacle afin de sortir de cette conception policière de l’histoire qui fait figure d’analyse ?

Dans certains de vos livres et de vos interventions vous avez dénoncé la croyance à La Femme. Ladite croyance étant à la base de la loi sociale et de son emprise sexuelle. Or dans vos interventions récentes ce "La" unitaire semble faire retour sous la forme de La Société. II semblerait que ce que vous enlevez à La Femme comme fantasme de toute-puissance et de complétude vous le versez par moments sur le compte de La Société ; comme si une société pouvait être entièrement sociale — et non pas réelle — et donc capable de se constituer comme totalité.

II semblerait au contraire que le lien social n’existe que parce que la société n’est pas toute sociale. Lorsqu’on doit accorder à la société une telle consistance, même dans le but de dénoncer ses manipulations perverses, on ne peut avoir accès qu’au versant idéologique, c’est-à-dire à la version de l’ensemble sur lui-même. Pensez-vous qu’on peut "détotaliser" La Société en dénonçant ses manipulations périphériques sans s’attaquer à sa perversion fondamentale, c’est-à-dire à sa prétention de totalité ?

Philippe Sollers : Nous sommes désormais dans une société très particulière qui n’est pas du tout celle du passé. Pour l’éclairer, il faut suivre Debord, qui dans les Commentaires sur la Société du Spectacle en fait non, comme vous le pensez, la description, mais bien la théorie. C’est une théorie car elle emploie des concepts adéquats et opératoires. Pour l’instant, ces concepts ne sont trouvables que là et il n’y en a pas d’autres à ma connaissance. Ces concepts sont très simples : je ne les vois jamais compris, jamais employés, jamais intégrés ; ce sont pourtant des outils clairs, écrits dans une langue parfaitement classique. Ce qui m’intéresse surtout chez Debord, c’est la façon dont personne n’y comprend rien, alors qu’il n’y a aucune difficulté de lecture.

Qu’est-ce que le spectaculaire intégré, la société où nous sommes aujourd’hui, magnifiquement annoncée dans ce petit livre fulgurant de 1988 les Commentaires sur la Société du Spectacle qui anticipe — c’est la beauté de la théorie et non de la description — ce que nous voyons effectivement se produire depuis lors : la fusion du système concentré et du système diffus. Le système concentré spectaculaire, ce sont les différents régimes totalitaires à parti unique du XXe siècle, en Russie et en Allemagne, la désinformation, un certain usage de la police, la surveillance généralisée des individus et leur possible répression avant même qu’ils se manifestent. Le spectaculaire diffus, c’est au contraire tout l’espace dit capitalistiquement libre, c’est-à-dire le système anglo-saxon et américain, tel qu’il s’est développé entre 1930 et maintenant. Ce qui est décrit aujourd’hui à des fins idéologiques comme une victoire du diffus sur le concentré n’est en fait que la fusion des deux systèmes dans le spectaculaire intégré.

Vous trouverez trace à chaque instant dans la réalité sociale et dans les individus eux-mêmes [24] d’un comportement, d’un style qui mélangera le diffus et le concentré, ce seront des adeptes tout à fait convaincus de la marchandise rotative, inessentielle et irrationnelle avec toutes les possibilités offertes par un vertige informationnel incessant, le présent perpétuel, dont Debord parle très bien ; en même temps, vous trouverez chez eux trace des comportements, des mécanismes de pensée ou de non-pensée où vous reconnaîtrez toutes les particularités du concentré, c’est-à-dire la rigidité, la langue de bois ou de caoutchouc, comme je l’appelle, des comportements de très grande brutalité, de très grande simplification, pas seulement de vocabulaire, mais de raisonnement, une profonde insensibilité à autre chose que l’exercice direct de la domination, et enfin une porosité particulière, y compris subjective, au devenir policier caché de l’ensemble. Dans une masse de diffus, des traces de concentré, c’est cela le spectaculaire intégré.

Cette expérience est juste en cours depuis quelques années et va se développer planétairement, comme tout l’indique. L’extension du phénomène mafieux absolument imprévisible dans les années vingt ou trente où l’on pensait que c’était une force régressive qui allait être balayée par la marchandise donne entièrement raison à cette théorie où l’Etat descend vers la mafia et la mafia monte vers l’Etat partout, y compris dans les ex-pays concentrés comme la Russie qui sont devenus des paradis mafieux. C’est bel et bien une théorie et elle rend compte des phénomènes nouveaux. Comme cela ne convient pas aux habitants de la réalité où la théorie se déplace, ils ont tendance à la nier : on dira que c’est paranoïaque ou bien que c’est une obsession sans réalité, mais non, c’est une théorie tout à fait rigoureuse de la société dans laquelle nous sommes entrés [25].

La conception policière de l’histoire, c’est une expression marxiste, plutôt combattue par les marxistes à l’époque des luttes importantes des partis "révolutionnaires" ou des syndicats ; aujourd’hui, on est en train de découvrir qu’en réalité cette conception policière doit être sérieusement examinée et je conseille à ce propos la lecture du livre d’ Edwy Plenel : La Part d’ombre. Plenel, qui a été élevé dans l’atmosphère et la conceptualité trotskiste, se voit obligé de reconnaître aujourd’hui qu’on peut en effet parler d’une conception policière de l’histoire. En dix ans, notamment en France, ces questions ont pris une forme tout à fait nouvelle et palpable [26].

« La société qui s’annonce démocratique, quand elle est parvenue au stade du spectaculaire intégré, semble admise partout comme étant la réalisation d’une perfection fragile. [...] C’est une société fragile parce qu’elle a grand mal à maîtriser sa dangereuse expansion technologique. Mais c’est une société parfaite pour être gouvernée ; et la preuve, c’est que tous ceux qui aspirent à la gouverner veulent gouverner celle-là, par les mêmes procédés, et la maintenir presque exactement comme elle est. [...]

Jamais censure n’a été plus parfaite. Jamais l’opinion de ceux à qui l’on fait croire encore, dans quelques pays, qu’ils sont restés des citoyens libres, n’a été moins autorisée à se faire connaître, chaque fois qu’il s’agit d’un choix qui affectera leur vie réelle. Jamais il n’a été permis de leur mentir avec une si parfaite absence de conséquence. Le spectateur est seulement censé ignorer tout, ne mériter rien. Qui regarde toujours, pour savoir la suite, n’agira jamais : et tel doit bien être le spectateur. » (éditions Gérard Lebovici, 1988 ; p. 30 et 31)

Par le roman, j’essaye de faire sentir exactement la courbe de cette mutation ; je voudrais savoir pourquoi l’organisation de la société dite du spectaculaire intégré est plus dangereuse que jamais pour le principe d’individuation. C’est très simple à comprendre : c’est tout simplement la planétarisation de son efficacité, je suivrai toujours Debord sur ce plan. Autrefois, quand vous étiez à l’extérieur du spectaculaire concentré — si vous arriviez à sortir d’Allemagne entre 1930 et 1945 ou de Russie entre 1920 et 1980 — quand vous en étiez sorti, vous étiez véritablement dehors. Vous pouviez rire, dit Debord, des inepties de Staline, voire vous moquer du grotesque d’Hitler ; vous alliez dans le diffus, vous surviviez au concentré ; il y avait en réalité une alternative, l’exil était possible, pas seulement géographiquement mais subjectivement, le sujet pouvait être divisé, exilé ; maintenant on ne peut plus s’exiler ou c’est partout l’exil. Dans l’intégré, fusion des deux systèmes, la propagande va vous dire : "C’est parfait, nous baignons enfin dans la démocratie planétaire." Debord dit le contraire, moi aussi, c’est la description même que je fais dans mes romans d’un certain nombre de recours à des clandestinités, à des subversions anticipées qui sont autant de conseils dont on peut se servir comme traité de savoir vivre ou comme manuel militaire : ça sera lu ou non, mais le problème que vous soulevez est celui des instruments à employer non seulement pour survivre mais penser ce qu’il en est de sa propre vie. Il y a deux solutions : ou bien l’ignorance et la volonté de servitude, c’est le cas d’une grande majorité d’artistes "honorables", salariés par le système pour entraîner la masse la plus grande possible vers une adaptabilité au système mafieux. Pour ceux qui restent, il y a deux solutions : ou bien le système de protection qui consisterait à parer des coups, à se protéger, ce qui est une solution erronée ou alors ce que Clausewitz a raison d’appeler la forme supérieure de la guerre : la guerre défensive. La guerre défensive n’a rien de statique, elle n’a rien de passif, elle n’a rien d’effrayé, rien à redouter, c’est la guerre . J’insiste là-dessus parce que personne ne s’intéresse à la stratégie militaire ; n’oubliez pas Sun tse en exergue à Portrait du Joueur [27]. La guerre défensive, d’après Clausewitz, "est un bouclier composé de coups habilement donnés", elle ne consiste pas à parer les coups de l’adversaire, à adopter une attitude protectionniste, statique, non, la guerre défensive permet d’utiliser toute la force de l’adversaire en attendant le moment d’une contre-attaque possible.

Vous parlez d’organisation possible d’une résistance, alors que tout le monde va dans la servitude volontaire, tout le monde complote en faveur de l’ordre établi. Il faut donc discerner ou trier éventuellement les individus qui sont susceptibles de ne pas adhérer à cette servitude volontaire. Le roman est une très bonne façon de procéder puisque par la création de personnages, l’exemplification des modèles sur le plan intersubjectif, la proposition de construction de situations données, on peut donner maint et maint repère de ce que serait un "tri" des individus [28].

Edouard Manet, L’Asperge.

L’autre jour, il y a une fille charmante qui me regarde avec des yeux un peu énamourés et qui me dit :

— Que faut-il faire pour entrer à la fondation du Cœur Absolu ?

— Mademoiselle, ce n’est pas une fondation, c’est une société secrète.

— Et alors, comment fait-on ?

— Que pensez-vous de L’Asperge de Manet ?

— Je ne sais pas de quoi vous parlez

— Donc, vous ne pouvez pas passer la première étape qui figure dans les statuts de la société du Cœur Absolu, il faut avoir quelque chose d’intéressant à dire sur L’Asperge de Manet, c’est une des épreuves auxquelles on reconnaît que quelqu’un pourrait faire partie, non pas d’une fondation, d’une institution, d’un collège mais d’une société secrète [29].

Le thème de la société secrète n’a pas surgi par hasard dans mes écrits, et mon prochain roman s’appelle Le Secret. Bien entendu, le fait d’avancer ce thème répond déjà à vos questions. Par là, je veux dire qu’on va trier les individus selon qu’ils auront ou non envie de se vivre sous la seule forme qui puisse désormais être offerte à l’individu, celle de la guerre défensive. La guerre défensive suppose des concepts opératoires.

C’est le moment de répondre à ce que je vois comme une différence essentielle entre vous et Debord. Pour Debord, il est possible que les forces qui sont contre le spectacle s’organisent ; son point de résistance implique donc la lutte politique et saurait difficilement se concilier avec une subjectivité radicale, exceptionnelle et par conséquent réfractaire à toute idée de communauté, aussi secrète soit-elle.

Je viens de vous répondre par le fait que les critères de sélection ne peuvent plus se faire selon les formes anciennes : appartenance à telle ou telle classe ou sélection à partir de la division antérieure du travail. Dans la situation nouvelle, il faut d’abord un critère absolu qui est de vouloir être dans l’individualité dans le sens de la singularité [30] ; ça, c’est vite vu, on sait très bien, très vite qui a envie d’aller dans la singularité ou non. D’autre part, il s’agit de savoir qui comprend la nécessité d’une guerre défensive, y compris à titre individuel, avant de songer à s’organiser. A supposer que quoi que ce soit s’organise, ça se fera sans le proclamer, sans le dire, sans communauté...

C’est en ce sens que vous n’êtes pas d’accord avec Debord !

Je n’en suis pas sûr ; ce que je trouve plus intéressant, c’est d’arriver au même résultat par des voies très différentes ; voilà le critère car aujourd’hui se connaître est un empêchement, s’être vus est négatif, avoir échangé des propos est presque désastreux. Dans mes romans, je m’occupe de l’interface subjective de ces problèmes ; Debord n’écrit pas de romans mais cela n’empêche pas que par la théorie ou par l’expérimentation de la fiction on puisse arriver très exactement aux mêmes conclusions, à condition que le romancier n’ait aucune gêne par rapport à la théorie et réciproquement. Mais, quand Debord va chercher ses exemples dans le Cardinal de Retz et que ce petit livre absolument indéfini que sont les poésies d’Isidore Ducasse est placé comme signe de reconnaissance, tout va très bien. Il est absolument exclu qu’une communauté s’édifie au grand jour, devenant par là-même vulnérable, sur les bases des poésies de Lautréamont ; ça serait faire du situationnisme ou du telquelisme ; tous ces groupes sont à dissoudre, toute communauté doit être dissoute ou ne doit exister que le temps de l’être ; c’est de cette façon que le négatif peut montrer de quoi il est capable par rapport à l’énormité du négatif surimposé du spectaculaire intégré qui a évidemment comme souci principal d’empêcher l’individuation. Est-ce que vous croyez que l’affaire Rushdie est autre chose que ce que je viens de dire ? C’est l’engrenage parfait de la terreur et du spectacle, tels qu’ils fonctionnent dans le spectaculaire intégré ; voilà : beauté de la théorie et démonstration parfaite.

Toute société tend à être toute et ceci fonctionne aussi à La femme, il faudrait alors se demander en quoi le continent femme — c’est ce dont je me suis chargé dans l’histoire [31] — a été précisément dans les vingt dernières années le terrain d’expérimentation privilégié de la tendance qu’a la société à être toute et à s’intégrer elle-même comme toute...

Tendance qui ne peut qu’être vouée à l’échec, l’attaquer sans dévoiler au préalable sa profonde illusion est déjà la consolider.

Mais enfin il ne faut pas commencer par dire que l’adversaire est voué à l’échec, ce qui permettrait à tout le monde de pas en foutre une rame et de dormir tranquille ! Sun tse dit qu’une armée qui souhaite la victoire ou qui en est sûre est une armée battue. Une armée qui a des chances de remporter la victoire ne croit pas à l’échec automatique de son adversaire, elle se contente de demander le combat. Il n’y a pas de position abstraite et neutre qui puisse dire que la société comme toute serait de toute façon vouée à l’échec ; il faut le prouver, sans quoi cette attitude pourrait être celle d’un agent du spectaculaire intégré...

Il y a une différence importante entre le fait de dire : "la société est toute" et la société se "voudrait toute." L’échec est réel parce que la totalité est impossible sauf dans l’imposture idéologique.

Le poids hors social doit être prouvé comme étant bien distinct du social. Ce qui fait la force d’une théorie, c’est son point d’ancrage transcendantal — ce qui signifie aussi qu’on peut lever l’ancre. Transcendantal implique qu’il faut savoir aujourd’hui d’une théorie si elle est métaphysique ou si elle ne l’est pas. Dans le fait de présenter une théorie comme militaire, la question de la transcendantalité se pose, car si rien n’est plus pragmatique que la guerre, vous ne serez cependant jamais un grand général si vous n’avez pas quelque chose d’autre qui pratiquement ne se dit jamais. Ce n’est pas une théorie abstraite, ce n’est pas une théorie pour faire des conférences, ni pour avoir des disciples qui répètent la théorie, ce n’est pas une théorie qui sert à gagner de l’argent, ce n’est pas pris dans l’institution qui fait trafic de théorie...

Debord lui-même parle du mauvais usage que l’on peut faire de sa théorie.

En tout cas ce n’est pas à l’université, ni chez le psychanalyste qu’on évitera les fausses interprétations, mais dans mes romans, voyez-vous. J’ai fréquenté beaucoup de théoriciens dans ma vie et je constate qu’ils ne m’ont jamais rien apporté sur le plan historique. Pourquoi ces théoriciens m’ont-ils fréquenté ? Pourquoi cette indulgence ? Pourquoi cette amitié passant parfois par l’éloge ? Est-ce par ce que j’étais un garçon exceptionnellement vivant, brillant, érudit, pas vilain, ma foi ? Certainement, mais il y a autre chose, c’est que le sens historique leur était communiqué par moi.

Si les grands théoriciens de notre époque vous fréquentaient, ce n’est pas seulement parce que vous leur communiquiez le sens historique, mais surtout parce qu’ils trouvaient en vous une chose infiniment plus précieuse, une telle insistance subversive sur la position du sujet qu’elle empêchait leur pensée de se refermer dans une quelconque théorie de la connaissance, nous reprendrons cette question plus tard.

"Ce qui fait la force d’une théorie", dites-vous, "c’est son point d’ancrage transcendantal" ; cette transcendance, on la trouverait chez Debord dans le fait de présenter sa théorie comme militaire, ce qui veut dire que ce point d’ancrage ne doit pas être dit pour qu’il soit opératoire ; c’est justement pour cette raison que je pourrais contester ce qui prétend être une théorie du spectacle car vous ne pourrez jamais prouver que ce point d’ancrage hors social est bien distinct du social en vous référant à sa détermination militaire. Bien au contraire, qu’un point d’ancrage prétendument hors social prenne une forme militaire veut dire qu’il est déterminé par un impératif social, il s’agit donc d’un point d’ancrage nihiliste.

Ce n’est pas comme cela que vous vous y êtes pris pour traiter la question des femmes où le point d’ancrage hors social est clairement distinct des stratégies subjectives du temps. Et c’est pour cette raison que je dis que vous allez plus loin que Debord.

Il faudrait donc se demander pourquoi l’écrivain Philippe Sollers qui a eu des rapports très conflictuels avec les théoriciens de notre temps viendrait tout d’un coup montrer une adhésion totale aux thèses de ce théoricien appelé Debord jusqu’au point de passer sous silence les différences qui le séparent de lui. Eh bien, parce que sa radicalité de sujet est pour le moment prise par l’impératif de diffusion sociale de la pensée de Debord. "Car", me direz-vous, "si nous ne faisons pas ce travail de diffusion transparente, pour le moment non critique, on finira tous par devenir des marionnettes consentantes du spectacle dans cette époque sans précédent", je vous signale en passant que la formule "époque sans précédent" est toujours accolée à celle d’impératif social et suivie d’un appel à la guerre.

Donc, en paraphrasant Joyce, je vous répondrais que beaucoup de gens feraient mieux de lire en profondeur Paradis et Femmes au lieu de se sentir interpellés par un impératif social de type nihiliste.

La différence avec Debord est éclatante, c’est pourquoi elle ne peut donner, à mon avis, lieu à aucun malentendu théorique. Mais je suis très frappé de voir que la pointe la plus avancée de la théorie de Debord n’est pour l’instant saisie par personne.

Debord n’est pas seulement le théoricien de la Société du Spectacle, il est le théoricien d’un corpus nouveau, opératoire pour repenser ce qu’est l’essence même de l’acte littéraire, de l’écrit. Il convoque une scène militaire, qui n’est pas nihiliste : la guerre règle elle-même tout ce qu’elle est capable de régler, c’est un concept de la pratique qui implique tout ce qu’on peut faire à un moment donné avec des forces en présence ; c’est d’une froideur totale et la froideur n’est pas nihiliste en ceci qu’elle fait appel au maximum de raisonnement logique.

Il y a dans le processus de la guerre, la plus haute possibilité de faire fonctionner la logique, non comme une recherche formelle abstraite mais comme quelque chose qui tient compte, incessamment, des situations. Le transcendantal chez Debord se présente donc sous la forme d’une négativité radicale. Elle implique une qualité profonde qui n’a rien de nihiliste mais qui au contraire va droit à l’apologie de la qualité la plus élégante de vie, qui est celle d’un humour, non pas noir au sens de Breton, mais imparable au sens militaire.

Le sujet que j’étais a subi de la part des théoriciens que vous évoquiez tout à l ’heure un arraisonnement qui est dû simultanément à mon indubitable charme physique, à mon grand sens historique et à ma sauvagerie subjective ; cet arraisonnement s’est traduit et se traduira par l’échec sur moi de la théorie ; ce fut une guerre menée de ma part avec une telle spontanéité que le calcul s’est presque fait tout seul. La théorie est en échec sur mon compte et elle le sera par définition toujours ; ça ne l’empêchera pas de recommencer indéfiniment et je peux même prophétiser, que je sois là ou pas, qu’il y aura désormais toujours des discours théoriques à mon sujet qui seront aussi toujours des discours réductionnistes, plus ou moins inspirés : il en surgira peut-être un, un jour, un peu plus consistant que les autres.

Un des effets les plus décisifs de l’écrivain au sens où je l’entends est qu’il serait devenu conscient avec moi ou plutôt théoriquement informé. Je suis en effet cet écrivain bizarre qui écrit des romans et qui de plus se déclare parfaitement informé de toute théorie qu’on peut élaborer dans ce champ là ; non seulement, il en est informé, mais il y participe, il en remet, il a l’air de se prendre au jeu, il fait déraper, il part, il revient ; rien ne le gêne, ni Marx, ni Freud, ni la linguistique, ni la sémiotique, ni l’histoire, ni la phénoménologie, ni le structuralisme, ni la psychanalyse retournée sur elle-même, ni aucune des langues dont l’objectif est d’éviter le sujet, tout en étant fortement concernées par lui. Il fallait que quelqu’un se dévoue pour que ce soit bien clair. Grâce à moi, ça le sera.

Ce qu’on peut saluer chez Debord, c’est son inscription fabuleuse dans le temps et l’espace. Le transcendantal est inscrit dans la non participation totale de Debord à la société apparente : une seule photo, aucun entretien, aucun discours de convivialité, aucune collectivité nommable, une solitude tout à fait constatable. C’est une position très étrange du sujet théoricien qui se met dans la position d’être ce sujet en dehors de toute institution, de toute inscription sociale et qui s’en tient à publier des résultats. Excusez-moi, mais voilà qui fait date : il est démontré que ce qui se pense de plus adéquat sur la société d’aujourd’hui a pris la forme d’une absence et d’un style, ce n’est pas rien sur le plan de la la littérature ! Les théoriciens, dont nous avons vu qu’ils échouaient sur un sujet parfaitement dans son corps et dans l ’histoire, étaient tous en carte sociale, ils étaient Collège de France, Ecole Truc, Cause de Ceci, Cause de Cela, Cause Toujours, disciples, patients... rotations de narcissisme, prestations sur le théâtre social. Si j’ai gêné tout le monde avec Femmes, c’est que j’ai levé le doigt pour dire que le roi était nu, c’est mon côté enfantin : "mais enfin, oh !" C’est un mode d’intervention qui s’exprime sous la forme fréquente chez moi d’une irresponsabilité simulée. On me voit partout, il est facile de me rencontrer, je donne volontiers des entretiens. Il court, il court... En réalité, il ne court pas du tout, il n’est pas là ; mais c’est bien, objectivement, que quelqu’un pense, communique des nouvelles de lui et de sa pensée sans être là non plus.

Voilà pourquoi il faut propager et presque didactiquement, avec l’humour qui convient, la pensée de Debord qui n’a rien à voir avec une théorie au sens classique du Maître à penser. Il est important de faire sentir jusqu’au bout qu’on est irréductible à la représentation que veut donner la maîtrise théorique. Voilà la tâche qu’on peut s’assigner pour être démonstratif dans ce temps-ci. Il était très important après tout ce qui s’est déliré pendant un siècle et demi sur le social, que soit envoyé à la société et à ses représentants, un faire-part de non-présence définitive. Le point hors-social s’incarne dans une façon d’être et non pas dans des déclarations ; de ce point de vue, le dandysme supérieur de Debord ne fait aucun doute, à ce point que le moment le plus passionnant de sa théorie, ça a été d’expliquer en première personne sa façon de boire. Le roi boit, c’est mieux que d’être nu !

Lieux extrêmes, n° 4, 1992, p. 38-48.

« Le roi boit ». Chacun se souvient du début du chapitre III de Panégyrique :

« Après les circonstances que je viens de rappeler, ce qui a sans nul doute marqué ma vie entière, ce fut l’habitude de boire, acquise vite. Les vins, les alcools et les bières ; les moments où certains d’entre eux s’imposaient et les moments où ils revenaient, ont tracé le cours principal et les méandres des journées, des semaines, des années. Deux ou trois autres passions, que je dirai, ont tenu à peu près continuellement une grande place dans cette vie. Mais celle-là a été la plus constante et la plus présente. Dans le petit nombre des choses qui m’ont plu, et que j’ai su bien faire, ce qu’assurément j’ai su faire le mieux, c’est boire. Quoique ayant beaucoup lu, j’ai bu davantage. J’ai écrit beaucoup moins que la plupart des gens qui écrivent ; mais j’ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent. Je peux me compter parmi ceux dont Baltasar Gracián, pensant à une élite discernable parmi les seuls Allemands — mais ici très injuste au détriment des Français, comme je pense l’avoir montré —, pouvait dire : « Il y en a qui ne se sont saoulés qu’une seule fois, mais elle leur a duré toute la vie. [32] »

Toutes ces analyses sont reprises, précisées, développées dans Guy Debord ou la percée du sujet (Fugues, Gallimard, 2012, p. 459-470), un entretien de Philippe Sollers avec Christophe Bourseiller :

« In girum, c’est la percée du sujet. ça, c’est vraiment mon intérêt principal. Que dit celui-là, dans une situation précise, avec son expérience existentielle ? C’est là tout le propos de Femmes.

Le sujet se montre, s’affirme absolument avec ce livre magnifique qui s’appelle Panégyrique. Je me souviens qu’il a été terriblement critiqué à l’époque par des idéologues "révolutionnaires" qui ne comprendront jamais cette thèse essentielle de La Société du spectacle, à savoir que la théorie révolutionnaire est désormais l’ennemie de l’idéologie révolutionnaire et qu’elle le sait. Panégyrique est un texte passionnant. Chaque page, chaque proposition suggère des récits que l’on est conduit à imaginer. Tout cela renvoie encore à la percée du sujet, cette percée existentielle, absolument réfractaire et rebelle à toute "ensemblisation". Voilà ce qu’est le point de vue révolutionnaire. Votre vie l’est, ou ne l’est pas. L’art de vivre, au sens le plus haut du terme. Une guerre, dans des conditions données... » (Fugues, p. 462. Je souligne.)

Sollers dans la Correspondance de Debord

A l’exception de la phrase citée dans « Cette mauvaise réputation... », c’est effectivement dans les lettres de Debord que les attaques contre Sollers sont les plus virulentes. Elles s’étalent sur près de vingt ans. Citons-les, une fois pour toutes, pour mémoire :

Extraits de la Correspondance de Guy Debord, volume 5 :

Lettre à Gérard Lebovici du 19 août 76 : « Les dernières nouvelles que j’ai du véritable auteur du Véridique Rapport sont datées du 26 juillet. Il est donc bien peu probable que la Contrescarpe ait été si vite renseignée sur un éventuel accident. Selon La Repubblica de Rome, du 1er avril, dans un congrès en Italie, Sollers s’est déclaré "très frappé" par le livre de Sanguinetti-Censor, qui lui apparaît comme "une impeccable démonstration". Mais ceci est un accident d’un tout autre genre. » (p. 362) [33]

Lettre à Gérard Lebovici du 19 août 76 : « Les dernières nouvelles que j’ai du véritable auteur du Véridique Rapport sont datées du 26 juillet. Il est donc bien peu probable que la Contrescarpe ait été si vite renseignée sur un éventuel accident. Selon La Repubblica de Rome, du 1er avril, dans un congrès en Italie, Sollers s’est déclaré "très frappé" par le livre de Sanguinetti-Censor, qui lui apparaît comme "une impeccable démonstration". Mais ceci est un accident d’un tout autre genre. » (p. 362) [33]

Lettre à Lebovici, 23 juin 77 : « C’est une merveille de voir Debray, après Deleuze dans Le Monde, pourfendre la “nouvelle philosophie”. L’inflation de la sous-pensée spectaculaire gêne les récupérateurs eux-mêmes, parce qu’elle les dépasse dans la nullité et ignominie ; et les démode (excepté Sollers, le Cocteau de notre époque, qui veut prendre aussi ce dernier train en marche). Mais c’est justement parce qu’ils ne sont que récupérateurs qu’ils ont tout à perdre, et crient de rage. Les sunlights qu’ils aimaient sont passés sur d’autres. » (p. 426)

Lettre à Lebovici, 23 juin 77 : « C’est une merveille de voir Debray, après Deleuze dans Le Monde, pourfendre la “nouvelle philosophie”. L’inflation de la sous-pensée spectaculaire gêne les récupérateurs eux-mêmes, parce qu’elle les dépasse dans la nullité et ignominie ; et les démode (excepté Sollers, le Cocteau de notre époque, qui veut prendre aussi ce dernier train en marche). Mais c’est justement parce qu’ils ne sont que récupérateurs qu’ils ont tout à perdre, et crient de rage. Les sunlights qu’ils aimaient sont passés sur d’autres. » (p. 426)

Extraits de la Correspondance, volume 7 :

Lettre à René Basse, 31 octobre 89 : « Moi non plus je n’aime pas Sollers, sans le connaître, heureusement. Par ailleurs, je suis très loin d’être ennemi des vieux bordeaux, des côtes du Rhône, du bandol, et même du beaujolais authentique : mais tu comprends qu’on ne peut pas tout dire. » (p. 123)

Lettre à René Basse, 31 octobre 89 : « Moi non plus je n’aime pas Sollers, sans le connaître, heureusement. Par ailleurs, je suis très loin d’être ennemi des vieux bordeaux, des côtes du Rhône, du bandol, et même du beaujolais authentique : mais tu comprends qu’on ne peut pas tout dire. » (p. 123)

Lettre à Daniel Valence, 19 décembre 89 : « Merci de me signaler les sottises de Sollers. Et la tâche est lourde ! » (p. 151)

Lettre à Daniel Valence, 19 décembre 89 : « Merci de me signaler les sottises de Sollers. Et la tâche est lourde ! » (p. 151)

Lettre à Jean-Jacques Pauvert, 14 novembre 91 : « Je pense comme vous à propos de Gallimard : il est déjà bien tard. Vous devez n’avoir rien à discuter avec les subalternes : la Cremisi [34], ce pauvre bouffon de Sollers, etc. Il semble qu’Antoine lui-même, officiellement le responsable, en vienne à réitérer sa bévue de 1969 ; et le siècle finira sans lui donner une nouvelle occasion de récidive. [...] Je n’avais même rien répondu, évidemment, de ces burlesques aux avances Mauriès, Sollers, etc. Et même avec le responsable, je ne veux discuter de rien. Or, des hésitations, interventions de collaborateurs, nuances rajoutées, seraient en fait l’équivalent de discussions. Vous pourriez conclure en disant que j’ai été choqué d’apprendre qu’un éditeur pouvait être “si bête et malheureux” qu’il se laisse conter que je pourrais fréquenter un Sollers (et pourquoi pas Mao, Castro, Gorbatchev ?). [...]

Lettre à Jean-Jacques Pauvert, 14 novembre 91 : « Je pense comme vous à propos de Gallimard : il est déjà bien tard. Vous devez n’avoir rien à discuter avec les subalternes : la Cremisi [34], ce pauvre bouffon de Sollers, etc. Il semble qu’Antoine lui-même, officiellement le responsable, en vienne à réitérer sa bévue de 1969 ; et le siècle finira sans lui donner une nouvelle occasion de récidive. [...] Je n’avais même rien répondu, évidemment, de ces burlesques aux avances Mauriès, Sollers, etc. Et même avec le responsable, je ne veux discuter de rien. Or, des hésitations, interventions de collaborateurs, nuances rajoutées, seraient en fait l’équivalent de discussions. Vous pourriez conclure en disant que j’ai été choqué d’apprendre qu’un éditeur pouvait être “si bête et malheureux” qu’il se laisse conter que je pourrais fréquenter un Sollers (et pourquoi pas Mao, Castro, Gorbatchev ?). [...]

P.-S. : Pendant qu’Alice tape cette lettre, j’entends un banal débat de France-Culture, avec Sollers et d’autres du même genre. On y déplorait que les grandes valeurs de l’écriture, dont on nous fatigue les oreilles, soient tous morts : une longue liste le prouve en effet. Quelqu’un riposte savamment : “Debord” ; Sollers dit “Debord” ; un troisième le dit aussi. Là-dessus une idiote, qui se prénomme Isabelle, en convient gracieusement, et comme avec, par habitude, bien sensible aux menaces, je vous avoue que je trouve quelque chose d’un peu fatigant d’être devenu si vite un classique... Mais, au moins, faites le meilleur usage de cette discutable situation. » (p. 312 et 313)

Lettre à Michel Bounan, 29 mai 92 : « Je me suis fait aussi garantir cette condition que je refuse d’être en contact avec toute autre personne [que Pauvert] qui pourrait représenter ces éditions [Gallimard] (je pensais surtout à Sollers, bien sûr). On n’a rien objecté à ce que je demandais. » (p. 344)

Lettre à Michel Bounan, 29 mai 92 : « Je me suis fait aussi garantir cette condition que je refuse d’être en contact avec toute autre personne [que Pauvert] qui pourrait représenter ces éditions [Gallimard] (je pensais surtout à Sollers, bien sûr). On n’a rien objecté à ce que je demandais. » (p. 344)

Lettre à Annie le Brun, 5 décembre 92 : « [...] Sollers ne peut faire le moindre doute pour personne, et pour moi moins, soyez-en sûre, que personne. Il paraît clair, en lisant sa risible Fête à Venise, qu’il veut insinuer qu’il a participé jadis à la Conférence de Venise : qu’il a figuré de sa personne au nombre des mythiques “situ clandestins”. Et en plus j’ai su, par Jean-Jacques, que l’animal avait prétendu, auprès d’Antoine Gallimard, qu’il me connaissait personnellement. Il vient de redoubler de cynique audace en me livrant un stock de lauriers dans L’Humanité. [35]. Chaque fois qu’il plait à un de ces agents du spectacle — ou bien qu’il en reçoit l’ordre — de parler élogieusement de moi, il y a quelques malveillants robots qui vont en conclure qu’il faut donc qu’il y ait quelques connivences entre ce noble critique et moi ; tant l’époque a rendu les gens stupides, et les manipulations faciles : et c’est même dans ce seul but qu’un Sollers s’y emploie. La conclusion évidente est qu’il ne faut tenir aucun compte de ce que pensent ou affectent de penser les médiatiques. [...] Mais enfin, même si j’étais un artiste, il est sûr que je ne considérerais pas Sollers comme un autre artiste, qui serait, par exemple, trop mondain.

Lettre à Annie le Brun, 5 décembre 92 : « [...] Sollers ne peut faire le moindre doute pour personne, et pour moi moins, soyez-en sûre, que personne. Il paraît clair, en lisant sa risible Fête à Venise, qu’il veut insinuer qu’il a participé jadis à la Conférence de Venise : qu’il a figuré de sa personne au nombre des mythiques “situ clandestins”. Et en plus j’ai su, par Jean-Jacques, que l’animal avait prétendu, auprès d’Antoine Gallimard, qu’il me connaissait personnellement. Il vient de redoubler de cynique audace en me livrant un stock de lauriers dans L’Humanité. [35]. Chaque fois qu’il plait à un de ces agents du spectacle — ou bien qu’il en reçoit l’ordre — de parler élogieusement de moi, il y a quelques malveillants robots qui vont en conclure qu’il faut donc qu’il y ait quelques connivences entre ce noble critique et moi ; tant l’époque a rendu les gens stupides, et les manipulations faciles : et c’est même dans ce seul but qu’un Sollers s’y emploie. La conclusion évidente est qu’il ne faut tenir aucun compte de ce que pensent ou affectent de penser les médiatiques. [...] Mais enfin, même si j’étais un artiste, il est sûr que je ne considérerais pas Sollers comme un autre artiste, qui serait, par exemple, trop mondain.

La catastrophe de ce siècle n’a pas encore été bien mesurée, quoique nous ayons déjà pu commencer. Son ampleur dépasse tout ce qui a été jusqu’ici formulé (même par moi dans mes plus beaux excès). Il n’est plus possible de considérer Sollers comme, disons, un Cocteau. Le problème n’est pas qu’il a encore de moindres talents que Cocteau, car c’est dans un monde tellement dégradé que Cocteau même passerait à bon droit aujourd’hui pour un très profond talent. Ce qui compte, c’est que ce Sollers fait un autre métier. On le comparerait avec plus de pertinence à Bernard Tapie. Il serait fort injuste de reprocher à Tapie d’être un homme riche, et aussi injuste de lui reprocher de ne pas être un homme riche : c’est un escroc dont les affaires sont de la cavalerie médiatique, comme l’essentiel de celles de son temps. Les apparences de leur psychologie ou de leur caractère sont bien secondaires par rapport à ces réalités fondamentales, quoique ces facteurs ne soient pas négligeables pour déterminer des aptitudes individuelles. Les surréalistes ont eu pour Cocteau le mépris le plus sincère, et certes justifié. Mais l’existence de Cocteau a été une très minime nuisance pour la vérité subversive du mouvement surréaliste. Ce qui a effectivement travaillé à combattre cette vérité, autour de 1950, c’était Sartre, et pour l’avenir, c’est Schuster (même s’il n’a pas encore écrit le texte dont nous discutons).

Je crains que vous n’ayez peiné Jean-Jacques en vous alarmant à ce point de sa phrase sur Sollers. À mon avis, Sollers étant si universellement connu pour ce qu’il est, la cinglante ironie de la phrase [36] ne fera pas de doute. » (p. 378-379)

Lettre à Michel Bounan, 21 décembre 92 : « [...] Je t’envoie une très surprenante manifestation de cynisme, que tu ne risquerais pas de découvrir parmi tes lectures habituelles. Sollers à qui je n’ai jamais voulu répondre, a peut-être pensé qu’à la fin il m’y contraindrait en faisant mon éloge dans L’Humanité (et les staliniens sont dans une telle déroute qu’ils peuvent se prêter à son jeu). [...] » (p. 382)

Lettre à Michel Bounan, 21 décembre 92 : « [...] Je t’envoie une très surprenante manifestation de cynisme, que tu ne risquerais pas de découvrir parmi tes lectures habituelles. Sollers à qui je n’ai jamais voulu répondre, a peut-être pensé qu’à la fin il m’y contraindrait en faisant mon éloge dans L’Humanité (et les staliniens sont dans une telle déroute qu’ils peuvent se prêter à son jeu). [...] » (p. 382)

Lettre à Jean-Jacques Pauvert, 8 février 93 : « [...] Sollers laisse dire partout, et même sans rectifier quand il est présent, qu’il est mon éditeur ! Hallier dans son Idiot de janvier, vient de rappeler que c’était plutôt vous, quoique le détail doive passer pour assez négligeable à son sens ; car il me déteste autant qu’il hait Sollers. Je suppose que vous avez vu le dernier bulletin avec de nouvelles imprudences [37]. J’attendrais avant de juger de connaître vos conclusions. [...] » (p. 393-394)

Lettre à Jean-Jacques Pauvert, 8 février 93 : « [...] Sollers laisse dire partout, et même sans rectifier quand il est présent, qu’il est mon éditeur ! Hallier dans son Idiot de janvier, vient de rappeler que c’était plutôt vous, quoique le détail doive passer pour assez négligeable à son sens ; car il me déteste autant qu’il hait Sollers. Je suppose que vous avez vu le dernier bulletin avec de nouvelles imprudences [37]. J’attendrais avant de juger de connaître vos conclusions. [...] » (p. 393-394)

Lettre à Michel Bounan du 1er mars 1993 : « Merci [...] pour l’envoi du plus récent excès de Sollers dans le Bulletin, que j’avais déjà vu. Tout cela ne va certainement pas rester impuni. » (p. 395)

Lettre à Michel Bounan du 1er mars 1993 : « Merci [...] pour l’envoi du plus récent excès de Sollers dans le Bulletin, que j’avais déjà vu. Tout cela ne va certainement pas rester impuni. » (p. 395)

Lettre à Jean-Jacques Pauvert, 30 mars 1993 : « On a fait un saut ici [à Venise] pour voir vite par nous-mêmes si la ville avait gardé ses meilleurs charmes. La réponse est clairement oui. On vous en montrera de peu connus, si seulement vous promettez de n’en rien dire à Sollers ; qui ne saura pas plus les trouver que le reste des beautés du temps. » (p. 405)

Lettre à Jean-Jacques Pauvert, 30 mars 1993 : « On a fait un saut ici [à Venise] pour voir vite par nous-mêmes si la ville avait gardé ses meilleurs charmes. La réponse est clairement oui. On vous en montrera de peu connus, si seulement vous promettez de n’en rien dire à Sollers ; qui ne saura pas plus les trouver que le reste des beautés du temps. » (p. 405)

Enfin, last but not least, Lettre à Jean-Jacques Pauvert, le 27 mai 1993 : « Je précise, sur une question, que le Bulletin Gallimard m’avait en effet un peu déplu, mais que l’audacieuse connerie de Dagobert [38] m’avait, elle, enragé. On m’assure qu’il est en effet un con. De Sollers je dis seulement que je ne souhaite pas parler davantage, et que toutes ces fâcheuses tentatives de mélange n’auront même pas été utiles pour lui, comme il avait semblé le supputer. [...] » (p. 418)

Enfin, last but not least, Lettre à Jean-Jacques Pauvert, le 27 mai 1993 : « Je précise, sur une question, que le Bulletin Gallimard m’avait en effet un peu déplu, mais que l’audacieuse connerie de Dagobert [38] m’avait, elle, enragé. On m’assure qu’il est en effet un con. De Sollers je dis seulement que je ne souhaite pas parler davantage, et que toutes ces fâcheuses tentatives de mélange n’auront même pas été utiles pour lui, comme il avait semblé le supputer. [...] » (p. 418)

Comme j’ai eu l’occasion de le signaler il y a quelques années, l’attitude de Debord à l’égard de Sollers est marquée par :

— une allergie fondamentale

— un refus de lire ;

mais, étrangement :

— pas d’attaques publiques

— pas de réfutation.

L’évitement. C’est une stratégie de défense qu’on est libre d’interpréter, au choix, selon Sun tsé ou... Freud. Les effets en sont incertains. L’humour peut y avoir sa part.

Épilogue provisoire

Vincent Kaufmann dans Guy Debord, la Révolution au service de la poésie (Fayard 2001) rappelle que Debord tenait « à sa mauvaise réputation » et que s’il s’en est pris parfois à Sollers, c’est

« dans des termes parfaitement ambigus, indécidables, pour des propos recueillis par L’Humanité : "Dans L’Humanité du 5 novembre 1992, [...] il y a même quelques éloges à mon propos. Mais ce n’est qu’insignifiant puisque signé Philippe Sollers". De la même manière que l’ensemble de l’affaire Lebovici devient dans les considérations de Debord sa propre affaire, l’échantillonage des commentaires qu’il choisit de produire dans « Cette mauvaise réputation... » transforme l’ensemble de la critique des oeuvres de Debord en un acte systématique d’accusation et de falsification. »

Concernant la publication de Debord chez Gallimard, il écrit :

« L’arrivée de Debord chez Gallimard a été rendue possible grâce à Jean-Jacques Pauvert. Celui-ci se propose comme "agent littéraire" lorsque Debord rompt avec les héritiers de Gérard Lebovici et qu’il se retrouve sans éditeur, faisant alors savoir par voie de presse qu’il en cherche un qui serait assez indépendant pour le soutenir dans son combat contre la société du spectacle. Il y aurait beaucoup à dire sur le procédé choisi par Debord pour trouver un éditeur : sa façon de faire savoir publiquement ce que tant d’autres dissimulent, et son indifférence absolue aux "relations publiques". Il se trouve alors effectivement isolé et sans éditeur, n’ayant jamais entretenu la moindre relation avec le moindre éditeur si ce n’est avec Gérard Lebovici puis, jusqu’à sa mort en 1990, avec Floriana Lebovici.

C’est loin d’être insignifiant, surtout si l’on songe qu’un tel changement d’éditeur n’a pas manqué de provoquer les ricanements de circonstance : voilà donc Debord "récupéré", à son tour, intégré à un patrimoine culturel qu’il a si longtemps récusé, et ceci de son vivant encore (à quand la Pléiade ?), c’est-à-dire avec sa complicité, trahissant ainsi qu’il n’a jamais rien fait d’autre que de soigner son image d’écrivain à venir. J’ai déjà eu l’occasion de souligner à quel point l’argument de la récupération en général me laisse songeur. Sans même parler de cette autre éventualité : et si Debord était réellement un grand écrivain, un grand inventeur de formes ? Et s’il y avait dans ce qu’il a écrit cette singularité qui est la marque des véritables œuvres ?

On relèvera encore ici, puisqu’il s’agit de Gallimard autrefois copieusement insulté dans Internationale Situationniste, que si Philippe Sollers n’est pour rien dans ce changement de situation, il a été en revanche un des premiers à reconnaître un Debord artiste, et qu’il ne s’est évidemment pas opposé à son passage chez Gallimard. Dans l’histoire de la réception de Debord, les articles que Sollers lui a consacrés, et plus particulièrement un des tout premiers, paru dans Le Monde au moment de la sortie de Panégyrique en 1989, ont joué un rôle décisif. Ils ont énormément contribué à ce que Debord soit lu au-delà du milieu situationniste et à ce qu’il soit lu autrement qu’il ne l’avait été. Certains ont bien sûr vu dans ce souci en des circonstances aggravantes, pour Debord comme pour Sollers d’ailleurs : l’un ne serait sorti de son obscurité méritée que parce que l’autre était à la recherche d’un nouveau faire-valoir, toquade éphémère sans laquelle rien de tout cela ne serait arrivé. Le problème, c’est que c’est arrivé, et que la toquade aura duré une douzaine d’années au moins. C’est quand même beaucoup pour quelqu’un à qui on reproche si régulièrement ses infidélités aux causes embrassées. Peut-être finira-t-on aussi par remarquer qu’il y a entre le « libertinage » de Sollers et l’art stratégique de Debord quelques points communs : par exemple le goût du jeu, ou le refus chez l’un comme chez l’autre de tout ce qui ressemble à de l’intégrisme moral, le refus de routes les formes de bien-pensance qui tiennent lieu de position politique à un nombre considérable de leurs contemporains. Et puis, on aurait tort de penser que le but de Sollers est de se faire aimer : la preuve, c’est qu’il y arrive à peine mieux que Debord. » (cité dans L’Infini 79, printemps 2002, p.2).

En 2004, dans Guy Debord et la percée du sujet, Sollers, après avoir rappelé que, comme Debord, il a toujours pratiqué « l’auto-publication » (« On s’auto-publie quand on ne fait confiance rigoureusement à personne. Il y a ici une dimension stratégique. » / « Un texte de dix pages peut transformer le monde. » / « Une saison en enfer ça a transformé le monde »), lève un certain nombre de malentendus :

« Quitte à faire la révolution, autant commencer par soi. Je ne vais pas aller prêcher si je ne me suis pas transformé moi-même. Il s’agit de transformer son existence, son rapport au temps. C’est prouvable. Je peux le prouver. De façon tout à fait impressionnante parfois. Et d’autre part, ça peut introduire à long terme des conséquences considérables. Quand Debord sera-t-il réellement compris ? C’était ça qui m’intéressait, au moment où la publication chez Gallimard devenait inéluctable. Il y a eu sur ce point une cascade de malentendus. Je vais vous raconter comment ça s’est passé. Debord publie une petite annonce dans un journal qui s’appelait à l’époque L’Événement du jeudi. Cette annonce, je la repère. Deux ou trois amis la repèrent aussi. Je reçois des photocopies. Et ça me paraît d’une pertinence extraordinaire sur un point essentiel : l’écrit est mis aux enchères. Cet écrit-là. Cette petite annonce témoigne d’un humour considérable. Un quidam cherche à se faire éditer à la Pensée universelle... Or c’était Debord lui-même. Là-dessus, je réponds. Je prends une feuille à en-tête de Gallimard et j’y trace un simple point d’interrogation. Je signe. Ce point d’interrogation, cela voulait dire : « Tapis rouge, tout de suite. » On m’a dit qu’il avait pris ça comme une provocation. Mais ce n’était pas du tout mon intention. C’était au contraire de la discrétion, une sorte de pudeur. »

Ironie de l’Histoire ? Ruse de la Raison ? Cet entretien a été publié la première fois en 2004 dans le numéro 4 de la revue Archives & Documents situationnistes [39].

Guy Debord écrivait en 1991 : « je trouve quelque chose d’un peu fatigant d’être devenu si vite un classique... Mais, au moins, faites le meilleur usage de cette discutable situation. » Il n’est pas encore dans la Pléiade, mais l’essentiel de ses oeuvres a été repris dans l’édition Quarto/Gallimard. Il n’a jamais eu de prix littéraire, mais... en 2009, il a été déclaré "trésor national". A quel prix ? J’ai oublié (trop de zéros). Récupération ? Qu’en aurait pensé Debord ? Comment aurait-il réagi ? J’ouvre le volume Quarto et je tombe par hasard (oui) sur un texte du n° 12 de l’Internationale Situationniste (septembre 1969) :

On pouvait lire dans le Figaro littéraire du 16 décembre 1968, à propos de l’attribution d’un « Prix Sainte-Beuve » à Mme Lucie Faure : « Le président Edgar Faure est gentiment venu féliciter son épouse [...1 preuve était faite qu’en 1968 un jury pouvait encore siéger sans être chahuté [...] N’empêche que nous aurions pu l’avoir, la contestation, et même la violence, si le jury du prix Sainte-Beuve avait couronné Guy Debord, comme il en avait eu un moment l’intention, pour son livre La Société du Spectacle. M. Debord est un farouche situationniste, et il ne pouvait accepté [sic] d’être fêté par des bourgeois au cours d’un cocktail donné par la société de consommation. Il en avait prévenu son éditeur, M. Edmond Buchet : "Comme vous le pensez, je suis radicalement hostile à tous les prix littéraires. Faites-le donc savoir, s’il vous plaît, aux personnes concernées, pour leur éviter une bévue. Je dois même vous avouer que, dans une si regrettable éventualité, je serais sans cloute incapable d’empêcher des voies de fait : les jeunes situationnistes s’en prendraient sûrement au jury qui aurait décerné une telle distinction, par eux ressentie comme un outrage." »

On voit que la méthode est fort claire, et ses résultats concluants.

Lors de la publication du volume 7 de la Correspondance de Debord, Sollers écrira dans Le Journal Du Dimanche du 27 avril 2008 :

« Au début des années 1990, Guy Debord sort de son héroïque clandestinité, publie ses livres chez Gallimard (où il a désormais ses Oeuvres complètes), et, le dernier volume de sa Correspondance le prouve, s’en prend violemment à moi. Insultes diverses, comparaisons absurdes (Cocteau, Bernard Tapie), il semble me considérer alors comme un simple agent « médiatique » ou un employé d’édition. Il paraît très fâché des éloges sincères que j’ai écrits à son sujet. Mais voici le plus beau, une lettre du 30 mars 1993, envoyée, depuis Venise, à son ami Jean-Jacques Pauvert :

« On a fait un saut ici (à Venise, donc) pour voir vite par nous-mêmes si la ville avait gardé ses meilleurs charmes. La réponse est clairement oui. On vous en montrera de peu connus, si seulement vous promettez de n’en rien dire à Sollers, qui ne saura pas plus les trouver que le reste des beautés du temps. »

Quelle imprudence. Si j’étais Sollers, surtout lorsqu’une autre lettre de Debord lui apprend que ce dernier a lu, en 1991, La Fête à Venise, j’entendrais là non seulement une charmante dénégation, mais une secrète tendresse.

Absolution. »

Peu de temps après, lors d’une émission consacrée à « l’avant-garde et... après » (juillet 2008), Sollers est plus critique : peut-on éviter la récupération ? Oui. Mais, inutile de recourir aux « voies de fait », « il faut devenir objectivement beaucoup plus chinois » (2’).

Légende

Précisons : du latin legenda, « qui doit être lu ».

Venise. La seule photo en couleur de Guy Debord. Terrasse du Linea d’Ombra. Au fond San Giorgio. Ph. Sollers, Guy Debord, Une étrange guerre, 2000. |

La seule photo en couleur connue de Guy Debord (je l’ai glissée sur fond de musique dans un film sur lui) permet de le voir, à la fin d’un déjeuner, sur le ponton du Linea d’ombra. Il fait très beau, une bouteille de vin rouge est posée sur la table. Debord n’aime pas être photographié, il se tasse un peu sur la droite, San Giorgio, derrière lui, au loin, resplendit au soleil. C’est Alice, sa femme, qui m’a prêté, pour le film, cette photo unique. L’intraitable Debord, dévot du noir et blanc, a fini par faire sur moi une fixation négative, au point d’écrire, dans une lettre étrange, un an avant son suicide, que je ne connaissais pas Venise, alors que j’y ai passé quarante ans incognito, printemps et automnes, et souvent, comme aujourd’hui, au Linea d’ombra. Debord, en écrivant cette lettre, est pour la dernière fois à Venise, et je suis invisible pour lui à deux pas.

La seule photo en couleur connue de Guy Debord (je l’ai glissée sur fond de musique dans un film sur lui) permet de le voir, à la fin d’un déjeuner, sur le ponton du Linea d’ombra. Il fait très beau, une bouteille de vin rouge est posée sur la table. Debord n’aime pas être photographié, il se tasse un peu sur la droite, San Giorgio, derrière lui, au loin, resplendit au soleil. C’est Alice, sa femme, qui m’a prêté, pour le film, cette photo unique. L’intraitable Debord, dévot du noir et blanc, a fini par faire sur moi une fixation négative, au point d’écrire, dans une lettre étrange, un an avant son suicide, que je ne connaissais pas Venise, alors que j’y ai passé quarante ans incognito, printemps et automnes, et souvent, comme aujourd’hui, au Linea d’ombra. Debord, en écrivant cette lettre, est pour la dernière fois à Venise, et je suis invisible pour lui à deux pas.

Stendhal aurait aimé Commentaires sur la société du spectacle et Panégyrique, tout en ne comprenant pas pourquoi l’auteur a maintenu, mais de moins en moins, son point de vue plébéien.