Les livres de Sollers sont illisibles si on oublie ce qu’ils doivent à Venise ou à l’île de Ré (expérience intérieure). Deux îles où l’élément dominant est l’eau. La nature, « Dieu » et les dieux sont là.

Le « Deus sive natura » de Spinoza ? « Le dieu extrême ou nouveau » dont parle Heidegger ? Oui et non.

L’espace-temps

Dans un entretien contemporain de la publication de son roman Le Nouveau, Hocine Rahli interrogeait Sollers :

Vous faites référence au « dieu extrême » heideggérien, pendant de la confusion du monde ; au « Deus sive Natura » spinoziste ; au Dieu catholique, « le Dieu de Bach ». Que mettez-vous sous le concept de Dieu, et quel est votre acte de foi ?

Ph. S. Attention, le dieu extrême heideggérien n’est pas le pendant de la confusion du monde : il intervient dans cette confusion, et ce d’une façon très étrange, en ne proposant rien d’autre que des singularités. Il nous faut faire un tout petit peu de physique, pour comprendre que nous sommes entrés depuis fort longtemps dans la mécanique quantique, dans le concept d’espace-temps. Qu’est-ce que le nouvel espace-temps, contraire à l’ancien espace et à l’ancien temps ? (Ph. S. sort un carnet) Je lis la définition du dictionnaire : « C’est un espace à quatre dimensions dont les points sont des événements. » Quant à la singularité, c’est « un point dans l’espace-temps où la courbure de l’espace-temps devient infinie. » C’est très différent de ce que vous pouvez constater, à savoir que les humains du spectacle global vivent dans un ancien espace et dans un ancien temps, qu’on leur fait toujours prendre pour un nouvel espace et pour un nouveau temps. [...]

Et, plus loin, dans l’entretien :

« Ce dieu extrême n’est donc ni pendant, ni dépendant de la confusion du monde. Je dis qu’il englobe tous les anciens dieux, qu’il comprend comme personne : le dieu spinoziste, pourquoi pas ; le dieu catholique, pourquoi pas ; le dieu biblique, qui à mon avis, en tant que procréateur surplombant, est mort ; et ne parlons pas du dieu monothéiste en général, qui n’en finit pas de se décomposer, avec les dégâts que l’on connaît.

Dieu — en tout cas, le dieu extrême ou nouveau — n’est pas un concept, ni ne saurait l’être, puisque nous y sommes. Mon acte de foi porte sur la manifestation des singularités contre toute "ensemblisation" [1]. »

Et (c’est le moment) :

« En reprenant le « saisonnement du temps » chez Heidegger, puis-je dire en français : je suis été ? C’est l’été. C’est tout le temps l’été, du moins dans les régions tempérées. J’ai été, je suis, je serai ce que j’ai été. »

Au seuil de la demeure du Martray.

Sur la boîte aux lettres, le graffiti, à peine lisible : « 19 Joyaux ».

Photo A.G., 6 juillet 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

L’exergue choisi par Philippe Sollers pour La fête à Venise (1992) est de Spinoza :

« Qui a un corps apte au plus grand nombre d’actions, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. »

Béatitude

Je lis dans L’École du Mystère (paru en 2015) :

Vous aimez les penseurs, vous n’avez pas besoin de parler grec, latin, hébreu, allemand ou chinois. Vous êtes de l’avis de Spinoza pour qui tout ce qui est beau est difficile autant que rare, difficile pour lui, mais facile pour vous. Le vrai éclate dans la splendeur du beau. Si c’est laid, c’est faux.

Vous admirez le courage de Spinoza dans son temps obscur, mais vous ne partagez pas la devise de son sceau « Caute », prudence. Vous n’avez plus besoin aujourd’hui, quand tout va à la dérive, d’être cauteleux. Au contraire, tout vous sourit, de l’audace, encore de l’audace. En revanche, vous approuvez la proposition suivante : « La fausseté consiste en une privation de connaissance qu’enveloppent des idées inadéquates, autrement dit mutilées et confuses. »

Vous admirez le courage de Spinoza dans son temps obscur, mais vous ne partagez pas la devise de son sceau « Caute », prudence. Vous n’avez plus besoin aujourd’hui, quand tout va à la dérive, d’être cauteleux. Au contraire, tout vous sourit, de l’audace, encore de l’audace. En revanche, vous approuvez la proposition suivante : « La fausseté consiste en une privation de connaissance qu’enveloppent des idées inadéquates, autrement dit mutilées et confuses. »

Vous percevez l’infini partout. Vous savez que « Dieu s’aime lui-même d’un amour intellectuel infini », et que « la Joie (Laetitia) est le passage de l’homme d’une moindre perfection à une perfection plus grande ». Joie, Tristesse, Amour, Haine, Connaissance, vous avez l’horloge enchantée qu’il faut. La joie agit, la tristesse pâtit. Vous trouvez que Casanova, lecteur de Spinoza, a eu raison d’écrire à l’une de ses maîtresses : « Sois gaie, la tristesse me tue. »

Vous ratifiez la formule suivante, victoire sur vos tendances libidineuses : « La béatitude n’est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. » Vous sentez et vous éprouvez que vous êtes éternel, et c’est comme si vous aviez écrit :

« Quand l’Esprit se contemple lui-même, ainsi que sa puissance d’agir, il est joyeux, et d’autant plus qu’il s’imagine plus distinctement lui-même ainsi que sa puissance d’agir. »

Notez le mot distinctement.

Philippe Sollers, « Tombeau de Heidegger », p. 61 – 66.

En mai 2017, Sollers déclarait encore à Philippe Chauché :

« J’ai passé mon été avec L’Éthique de Spinoza, c’est du latin admirable, que dieu soit comme la nature, ça lui a causé des ennuis, son excommunication qui est d’une sauvagerie invraisemblable, Voltaire en a fait l’éloge [2]. Tous ces esprits de liberté sont rassemblables et c’est ce qu’il faut faire. Même s’ils ne sont pas de la même époque, même s’ils n’ont pas les mêmes opinions, ce n’est pas l’opinion qui est importante. Les derniers mots de L’Éthique, de L’Éthique ou de la puissance de l’esprit humain, de la liberté humaine, bienvenue Spinoza ! C’était charmant, j’avais les mouettes, et je lisais Spinoza, vous voyez, le paradis, et la dernière phrase c’est : "Tout ce qui est remarquable est difficile autant que rare" ».

Sollers relisait sans doute Spinoza en écrivant Centre (paru en 2018) :

« Encore un siècle, et tout a changé. On a perdu le latin dans la recomposition mondiale mais il ressurgira un jour, protégé par sa force interne. Et revoici l’impassible Spinoza : « Omnia praeclara tam difficilia, quam rara sunt. » « Tout ce qui est remarquable est difficile autant que rare. » Ce matin, un jeune mathématicien lit ça à Pékin, et se met à lire toute l’Éthique dans sa version originale. Même découverte éblouie pour un astronome, un chimiste, un informaticien, un médecin, lesquels voudraient tous comprendre comment Dieu s’aime lui-même d’un amour intellectuel infini. Le mot « Béatitude » a-t-il encore un sens ? Spinoza l’emploie, en tout cas, et on se souvient que cela lui a valu des haines féroces. Bienheureux Baruch Spinoza ! N’oublions pas sa devise marquée sur son sceau : CAUTE, "Méfie-toi" ».

dans Centre, Gallimard, 2018, p. 108-109.

« Deus sive natura »

Le Martray.

Photo A.G., 29 juin 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Je pourrais multiplier les citations. Elles sont souvent élogieuses, rarement critiques. Qu’est-ce qui intéresse Sollers chez Spinoza ? La béatitude, la joie, mais aussi ce qu’on appelle son « panthéisme ». Un panthéisme qui ne serait pas contradictoire avec la foi, une certaine foi catholique. Ouvrons Une conversation infinie, l’entretien avec Josyane Savigneau (Bayard, 2019, chapitre « Dieu », p. 63) :

Jo. S : Si je vous dis Dieu, spontanément que répondez-vous ?

Ph. S : Je réponds nature en suivant Spinoza : Deus sive natura. Il a proposé cette façon de voir qui lui a coûté très cher parce qu’il a été, après une tentative d’assassinat, exclu de sa communauté juive par ce qu’on appelle le « herem », dont le texte intégral est à faire frémir toute personne qui soutiendrait ce genre de proposition, à savoir que Dieu est comme la nature.

[...] Vous me dites Dieu et immédiatement je me sens plongé dans une sensation très vive de la nature. J’aurais pu naître ailleurs, dans une autre situation, dans un autre pays, dans une autre langue à parler plus tard, mais il se trouve que c’était pour moi un lieu tout à fait enchanté, un grand jardin dans les faubourgs de Bordeaux, où j’ai eu tout de suite la sensation que la nature était divine. Je ne l’ai pas pensé comme si c’était divin, je l’ai senti. Qu’est-ce que ça a produit comme adhésion à une définition de Dieu ? — ça aurait pu être autre chose encore une fois : mais tout cela m’a semblé rassemblé dans la messe catholique.

Jo. S : Mais cette insistance sur la nature n’était-elle pas davantage un sentiment panthéiste que le propos de quelqu’un qui a la foi ?

Ph. S : Oui panthéiste, et pourquoi ne serait-ce pas le propos de quelqu’un qui a la foi ? C’est cette foi-là très spéciale. (je souligne)

Mystère de la foi.

Dans ce passage, Sollers cite Baudelaire (« La Nature est un temple où de vivants piliers ») qu’il convoque également dans Centre — et c’est l’enfance retrouvée :

« Un enfant, où qu’il se trouve, est spontanément religieux. Pour lui, tout est immédiat, chiffré, animé, magique. La Nature est un temple où de vivants piliers lui parlent et l’observent avec des regards familiers. Les échos se confondent dans une profonde unité, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il se souvient d’une vie antérieure, où il habitait sous de vastes portiques, que les soleils marins teignaient de mille feux. C’est là qu’il respirait, qu’il respire encore. Ce petit bois de bambous est une église, cette cabane une basilique, cette ouverture vers l’océan une trouée d’espoir. Le voilà en train de ramener une rose réelle d’un de ses rêves. Il est très surpris, au réveil, qu’elle ne soit pas là.

Il pressent, il devine, il anime. C’est un excellent metteur en scène de situations. Il devient un opéra fabuleux [Rimbaud], un reporter incessant de son existence, une émission d’ondes ininterrompue. Cet enfant, à ce point tournant de l’Histoire, est un mutant, un trans-humain précoce. Sa mère est fraîche, veloutée, drôle. Ses sœurs sont jolies, piquantes et très insolentes. La sœur de sa mère, en cachette, le caresse exactement comme il faut. Il s’amusera, plus tard, à écrire des phrases de ce genre : "Sa mère était fraîche, veloutée, drôle." Certaines femmes apprécieront un jour qu’il soit drôle, velouté, frais.

Cela fait-il une religion ? Non, s’il s’agit de chanter ou de prier en chœur dans l’abrutissement général. » (p.86)

« La Nature aussi est un manuscrit où les dieux ont multiplié les traces de leur mains courantes » écrit Sollers dans Le Nouveau (Gallimard, 2019, p. 54).

Le Martray. Le Fier.

Photo A.G., 29 juin 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

« La maison est cachée dans un renfoncement de l’île... A l’endroit le plus étroit, un isthme... D’un côté l’océan ; de l’autre, aussitôt, une série de lacs intérieurs, de lagunes, de marais salants comme un échiquier de miroirs...

On voit l’eau de partout, on a l’impression d’être constamment traversé par l’eau... »

« La Science s’en occupe, elle décode ce palimpseste parfois écrit à l’encre sympathique entre les lignes. Il n’est pas indifférent de savoir que les premières plantes terrestres sont apparues il y a 430 millions d’années, fougères, lichens, mousses, et, plus tard (300 millions d’années), les conifères et leurs graines. Il y a 130 millions d’années arrivent les fleurs, toutes issues d’une aïeule hermaphrodite unique, produisant 300000 espèces. Voilà la vraie Dame aux camélias ! L’absente de tout bouquet ! La rose rouge ! La rose blanche ! Le lys d’or ! La rose-croix !

Les fleurs, la folie, la mort : voyez Ophélie, dans Hamlet, avec ses guirlandes de boutons-d’or, d’orties, de pâquerettes, de romarin, de pensées. Elle chante, elle va se noyer. Les fleurs conduisent très vite aux cimetières, qui, eux-mêmes, sont des manuscrits sans fin. Voyez les travailleurs de la terre dans la pourriture du Danemark : "Il n’y a pas de plus ancienne noblesse que les jardiniers, les terrassiers et les fossoyeurs. Ils perpétuent le métier d’Adam."

Adam en fossoyeur de l’humanité ? Il fallait y penser. »

Divagations ? Relisez Le lys d’or (sans doute le plus mystérieux des romans de Sollers [3]) ou Fleurs (Hermann, 2006 [4]) : « Lys, pureté. » / « Rose, amour, rose blanche : soupir, rose rose : serment, rose thé : galanterie, rose rouge vif : passion. » (p. 54 et 55)

La rose de la Raison

Quant à la « la rose-croix », réécoutez La flûte enchantée de Mozart... Ou, dans Le Nouveau (p. 102) : « Je serai enterré dans un cimetière du coin, non loin des aviateurs australiens ou néozélandais qui sont venus se battre et s’écraser sur l’île. Ma dalle funéraire verticale est prête, et comporte une rose sculptée. »

Cimetière d’Ars en Ré. La tombe de Sollers.

« Au cœur des ténèbres, donc, se tient la lumière,

rose de la raison, dans la croix du présent ».

Photo A.G., 29 juin 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Pourquoi une « rose sculptée » ? Écoutez ce que Sollers déclarait récemment au micro de rfi [5]

Et, de manière encore plus précise, dans son entretien du 15 avril 2021 avec Laure Adler.

Hegel : « Reconnaître la raison comme la rose dans la croix du présent (die Rose im Kreuze der Gegenwart) et se réjouir d’elle, c’est là la vision rationnelle qui constitue la réconciliation avec la réalité, réconciliation que procure la philosophie à ceux à qui est apparue un jour l’exigence intérieure d’obtenir et de maintenir la liberté subjective au sein de ce qui est substantiel et de placer cette liberté non dans ce qui est particulier et contingent, mais dans ce qui est en soi et pour soi. » (Préface à la Philosophie du droit)

Mais le mieux est encore de lire ce qu’écrit Sollers dans Agent secret (p. 95-98) :

« La rose de la Raison dans la Croix du Présent. » J’ai fait sculpter pour ma tombe future, dans le cimetière d’Ars-en-Ré, une croix et une rose avec cette phrase de Hegel. Ma tombe est prête, elle m’attend, près du carré des aviateurs anglais, néo-zélandais et australiens, qui sont venus se battre contre les nazis au-dessus de cette île, entre 1940 et 1942, pour ma liberté. Ils avaient vingt-deux ou vingt-trois ans, pilotes ou mitrailleurs, morts en grande jeunesse, personne n’a jamais réclamé leurs corps, le carré est très bien entretenu par les Britanniques. Ce voisinage me plaît. On peut trouver facilement ce cimetière, le clocher d’Ars-en-Ré est reconnaissable de loin, il est peint en noir et blanc car il servait d’amer aux marins, il est en cours de restauration. Ma maison du Martray n’est pas loin. Les lauriers sont immobiles, le ciel s’est figé en plaques grises, la marée est haute, des mouettes passent au-dessus de moi. Les fleurs respirent, le pin parasol et les acacias sont à leur place, l’herbe dans le léger vent, tout cela m’accompagne et m’accompagnera toujours. Encore une histoire de confiance. La rose de la Raison dans la Croix du Présent, donc. C’est parfait. Il faut tout prévoir, on est joueur professionnel ou on ne l’est pas. Sans pathos ni rien, juste de la lumière et de la musique. Cette rose est un motif de réconciliation, motif qui traverse d’ailleurs toute l’oeuvre de Hegel. Le présent, qu’est-ce que c’est ? La guerre. La Croix du Présent, c’est le combat, le souci, le difficile cheminement à travers les obstacles. La Croix, quoi. Et la Croix ce n’est pas rien, on en parle encore, c’est lourd à porter. La rose, c’est ce qui doit guider malgré le supplice du présent. Il n’y a qu’à consulter l’actualité pour savoir de quoi je parle. Donc, l’existence humaine doit être menée par une raison qui dépassera la raison au sens habituel, et je n’en veux pour preuve que le texte des Illuminations de Rimbaud, qui s’appelle « À une raison ». Je voudrais le reproduire ici intégralement cette fois. Le voici :

« Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie.

Un pas de toi c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche.

Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne, - le nouvel amour !

"Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps", te chantent ces enfants. "Élève n’importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux", on t’en prie.

Arrivée de toujours, qui t’en iras partout. »La nouvelle Raison (révolutionnaire) est donc susceptible d’être appelée « le nouvel amour ». Et cette magnifique conclusion : « Arrivée de toujours, qui t’en iras partout. »

Il est clair que c’est là une définition de l’amour tout à fait subversive que donne Rimbaud, révolutionnaire lui-même (Verlaine ne comprend rien à ce que Rimbaud dit là) : « arrivée de toujours », c’est le temps, et « tu t’en iras partout », c’est l’espace. L’espace-temps. Nous sommes là ou pas. C’est cela la nouvelle raison, la rose de la Raison. Comprise comme ça, ce n’est évidemment pas la raison raisonnable, mais la raison en tant que nouvel amour. Et « arrivée de toujours qui t’en iras partout », c’est la définition même de ce que j’appelle la Révolution française. C’est en français que ça a été écrit, par un poète, Rimbaud. Hegel, lui, est le seul penseur qui a compris la Révolution française parce qu’il a saisi qu’il s’agissait avant tout de la mort, qu’un peuple tout entier avait compris la signification formidable de la mort. C’est d’ailleurs l’exergue qu’a choisi, si étrangement, Bataille pour sa préface à Madame Edwarda : « La mort est ce qu’il y a de plus terrible, et maintenir l’œuvre de la mort est ce qui demande la plus grande force. » Oui, supporter, éprouver, être en face de la mort, c’est ce qui donne la plus grande force. Cette force pousse à quoi ? À la rose de la Raison. Et à un nouvel amour qu’il faut redéfinir, parce que l’amour c’est bourré de clichés, de névroses, d’utilisations falsifiées etc. Rien de plus falsifiée que la notion d’amour, dont Céline a eu raison de dire que c’était, le plus souvent, « l’infini mis à la portée des caniches. » En général. Il n’y a qu’à ouvrir la presse et nous en avons l’illustration constante, dans Paris-Match par exemple, ou dans d’autres magazines du même esprit.

Cimetière d’Ars en Ré. Les tombes des aviateurs australiens et néo-zélandais.

Photo A.G., 29 juin 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Le dieu extrême

Il y a chez Sollers un amour certain de la nature, une nature qui fait l’objet d’une méditation constante (proche de la « nature » chinoise ou de la phusis grecque telle qu’a pu la définir Heidegger dans Approche de Hölderlin [6] : « Ici, la phusis déploie sa présence dans l’œuvre humaine et dans l’histoire des peuples, dans les constellations et dans les dieux, mais aussi dans les pierres, les plantes et les animaux, dans les fleuves et les tempêtes » / « L’omniprésence [de la phusis] tient en balance l’opposition des contraires les plus extrêmes, du ciel le plus haut et de l’abîme le plus profond [7]. » ; cf. Richesse de la nature ou le chapitre « Nature » de Beauté, Gallimard, 2017, p. 162), mais « le dieu extrême » dont il dévoile les traits fugaces dans son dernier roman, Le Nouveau, est bien plus que cela. Ce dieu ne porte pas de majuscule [8]. Il est « intermittent, imprévu » et « très désinvolte ». C’est un « dieu nouveau », « tout à fait nouveau » — et même par rapport au « dieu extrême » dont parle Heidegger dans Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Apports à la philosophie (Gallimard, 2013, p. 461 et suivantes) dont, pourtant, il est, à la fois, singulièrement proche et distant.

Je cite Heidegger dans l’un des passages les plus clairs des Apports à la philosophie (p. 466) (je rappelle que Heidegger écrit ces lignes entre 1936 et 1938) :

« Quant à ceux qui sont tournés vers l’avenir du Dieu à l’extrême (Der Letzte Gott), ils ne seront seulement et avant tout préparés que par ceux qui auront trouvé le chemin permettant de revenir d’un abandonnement de l’être éprouvé, qui auront mesuré de part en part ce chemin, et l’auront rendu viable. Sans le sacrifice de ces hommes cheminant à contre-pente, même une aube de possibilité que fasse signe le Dieu à l’extrême n’est pas envisageable. Ces hommes qui cheminent à l’envers sont véritablement avant-courriers de ceux qui sont tournés vers l’avenir.

(Mais eux, qui cheminent à rebours, sont aussi d’une autre sorte que le grand nombre des "ré-actionnaires", dont l’"action" ne consiste en rien de plus que se cramponner aveuglément à une tradition vue par le petit bout de la lorgnette. Pour eux, ce qui a été n’est jamais devenu manifeste dans le débordement qui le jette très en avant jusqu’à l’avenir, ni l’avenir dans l’appel qu’il lance et qui parvient jusqu’à ce qui a été.)

Le Dieu à l’extrême possède un aspect suprêmement unique ; il se tient au-dehors de la détermination comptable que repèrent les dénominations : "monothéisme", "polythéisme", "a-théisme". Il n’y a de "monothéisme", ainsi que de toutes les sous-espèces de "théismes", que depuis l’"apogétique" judéo-chrétienne, dont la métaphysique a hérité comme d’un présupposé doctrinal. Avec la mort de ce Dieu c’en est fini de tous les théismes. La pluralité des Dieux n’est subordonnée à aucun chiffre ; bien au contraire, elle dépend de la richesse intime des fondements et des abîmes dans le site d’instantanéité où scintille et où se met à couvert le signe qu’envoie le Dieu à l’extrême.

Le Dieu à l’extrême n’est pas la fin, mais au contraire l’autre commencement de possibilités pour notre histoire, que personne n’est à même de mesurer. Pour l’amour de ce Dieu, il n’est pas permis que l’histoire ayant eu cours jusqu’ici finisse ; il faut qu’elle soit portée jusqu’à sa véritable fin. Notre devoir est de travailler à transfigurer les positions fondamentales de sa pleine essence en les faisant entrer dans la transition où elles deviennent enfin mûres.

Préparer l’apparition du Dieu à l’extrême, c’est prendre le risque ultime de la vérité de l’estre [Seyn, différent de Sein qui désigne l’être de l’étant], grâce à laquelle seulement réussit l’opération de restituer l’étant à l’être humain. »

Sollers est, à la fois, singulièrement proche et distant. Sollers, « l’isolé absolu » comme disait Barthes, parle de son « exil intérieur ». Il est proche en cela de ce que dit Heidegger des « grands solitaires », « ceux qui sont en retrait » et qui sont « tournés vers l’avenir ». Il n’en marque pas moins une distance par rapport à l’importance que le penseur accorde, par ailleurs, au « nous » ou au « peuple » (pour Heidegger principalement le peuple allemand), mais, surtout, par rapport à cette affirmation selon laquelle « le Dieu à l’extrême » serait « tout autre par rapport à ceux qui ont été et ne cessent d’avoir été, tout autre, par rapport même au Dieu christique » (Apports à la philosophie, p. 459. C’est moi qui souligne). C’est sur une ligne de risque que ça se joue.

« Un matin, très tôt, je venais de lire les questions de Ligne de risque. J’allume la radio et j’entends la Missa in tempore belli de Joseph Haydn. Saisissement, qui provoque aussitôt un fou rire intérieur. La comparaison entre le questionnement de Heidegger sur le dernier dieu et cette rafale sonore faisait surgir un abîme. Juste après, le Dixit dominus de Haendel s’est fait entendre. L’abîme s’approfondissait. Il ne manquait plus que Le Messie arrive. »

« Le dernier dieu, dont parle Heidegger dans les Beiträge, ne serait ni Dionysos, ni le "Dieu chrétien". Encore faudrait-il admettre que l’on sache de quoi l’on parle. Je remarque au passage que Heidegger évite de faire référence à L’Antéchrist de Nietzsche dans le chapitre qu’il consacre au "dernier Dieu". "M’a-t-on compris ? — Dionysos contre le Crucifié"... Cette formule clôturant Ecce Homo n’est pas davantage approfondie dans la perspective du nouveau surgissement. Qui est Dionysos ? Qui est le Crucifié ? Que signifie, dans cette phrase, le mot "contre" ? À aucune de ces questions, il n’est apporté la moindre réponse. D’ailleurs, quelqu’un sait-il encore de quoi il s’agit ? Je passe mon temps à vérifier que non. »

« "Tout autre, dit Heidegger — et surtout à l’égard du dieu chrétien". Pourquoi ce "surtout" ? Pourquoi cette exclusive à l’endroit du Crucifié ? Je pense au contraire que le dieu qui se représenterait d’une façon tout autre, et cela le plus radicalement, ce serait au premier chef le dieu chrétien. Plus encore que Dionysos, il incarne une rupture à l’intérieur de la série des dieux. Le retour du Crucifié confronterait chacun à l’incroyable. Être tout autre à ce point le mettrait en butte au refoulement général. Et si Jésus n’avait rien à voir avec ce qu’on a institutionnalisé sous ce nom ? Et si on finissait enfin par s’en rendre compte ? Peut-être sommes-nous à la veille d’un retour du Crucifié comme le « tout autre ». Il faudrait ici reprendre L’Antéchrist de Nietzsche, et méditer longuement sur ce livre majeur. Pas de méditation sur le « dernier dieu » sans approfondir l’ouvrage dans lequel Nietzsche prétend avoir trouvé "l’issue de ces milliers d’années de labyrinthe" ».

Je renvoie à La mutation du divin et à Sur les dieux grecs, mais aussi à Nietzsche en 124 (Où en sommes-nous avec le temps ?).

Le nouveau dieu s’exprime, par l’intermédiaire de l’écrivain, ici Sollers, « aux extrémités du français », dans un français clair et distinct, « concis (du latin concisio, tranché) »

« Vous attendez beaucoup de cette langue quasi morte, que vous êtes un des derniers à manier avec efficacité. Le plus étrange est que le français vous attendait. C’est ce qu’il vous répète chaque jour en silence. » (Le Nouveau, p. 114 [9])

Ouvrons encore Le Nouveau. Il faut un « SURSAUT », il est temps :

« L’hypothèse d’un dieu tout à fait nouveau a commencé à se faire jour dans la convulsion sans précédent du XXe siècle. À vous de le prier continûment, comme bon vous semble. Il vous protège, il vous aime, sans que personne parvienne à savoir pourquoi. Vous sentez son sang couler dans vos veines, ce morceau de pain, comme ce verre de vin, lui plaît bien. Ce dieu intermittent, imprévu, est très désinvolte.

Étrangement, vous ne trouvez le nouveau dieu dans aucune affaire sexuelle ancienne ou moderne. C’est comme s’il avait traversé cette obsession, généralisée à travers les siècles, avec une indifférence amusée. Rien à voir avec l’ancien dieu, lourdement impliqué dans des tas d’histoires glauques, qui continuent de plus belle aujourd’hui. Il est absent de Sodome comme de Gomorrhe, on ne peut lui reprocher aucun cas de pédophilie. Il n’a poussé personne au viol ou au harcèlement sexuel, il semble innocent de toute la vieille porcherie humaine. Il est au courant, bien sûr, mais on a l’impression qu’il s’en fout. »

Le nouveau dieu est innocent. Il rappelle en cela l’ancien dieu (puisqu’il le « comprend ») : Jésus, fils du Dieu chrétien, ce Juif dissident [10]. C’est « un innocent dans un monde coupable » (pour reprendre la formule d’Hitchcock maintes fois citée par Sollers), un monde coupable dans lequel s’empêtrent aujourd’hui, de manière spectaculaire, les sociétés occidentales, voire le globe (hystérie, misère sexuelle (cf. Houellebecq), puritanisme névrotique) et — aujourd’hui même — l’Église catholique (perversion, pédophilie, homosexualité refoulée-déniée [11], tergiversations, etc...). Relisez le chapitre SCANDALE (p. 115-118) : en quatre pages, Sollers y fait le point sur la « sexinite » et la « culpabiline » de ce début de siècle [12]. Conduite à tenir devant ce déluge de stupidités : « sourire de façon très froide », rester « impassible », pratiquer « le silence actif » (compléments au « MANUEL DE CONTRE-FOLIE » proposé dans Médium, 2014, Folio 5993). On respire.

Chapitre « L’EXTRÊME » :

« Le dieu nouveau ne dit jamais "nous", ne s’adresse à aucune communauté particulière, ne parle pas de sauver le monde ou l’humanité, et autres vieilles recettes. Comme c’est un dieu extrême, il choisit uniquement des singularités. Celles-ci sont aussi différentes que possible, elles n’auraient rien à se dire si elles se rencontraient. L’extrême de X n’est pas celui de Y, et encore moins celui de G ou de Z. »

« Le dieu extrême n’entre jamais en conflit avec les dieux qui l’ont précédé puisqu’il les comprend tous, bien mieux qu’ils ne se comprennent eux-mêmes. Il a ses moments divins préférés, ses héros de prédilection, sa mémoire des révolutions profondes. »

Il faut entendre le terme « comprendre » dans ses différents sens : prendre avec soi, englober, inclure, embrasser, mais aussi saisir intellectuellement, avoir une idée claire de ce dont il s’agit et de ce qui s’y agit (le contraire de ce que Spinoza appelait « des idées inadéquates, autrement dit mutilées et confuses »), connaître.

« L’ATTENTE » :

« L’attente est l’élément fluide du dieu extrême. Vous êtes sur un lit d’hôpital, et, en même temps, à vingt mille lieues sous les mers. Vous êtes mort cent fois, et vous êtes en pleine forme. Plus vous vieillissez, plus vous rajeunissez. Ne vous demandez pas pourquoi, c’est une loi. Le dieu nouveau est infinitésimal, et très peu miséricordieux pour celles et ceux qui le trouvent grand ou supérieur au monde. Son testament n’existe pas, il ne recommande rien sauf l’attente. Si vous ne l’attendez pas, il ne viendra pas. S’il vient, c’est sous la forme d’un ajustement massif. Il était donc là puisqu’il est là, juste, évident, irréfutable. » (Le Nouveau, p. 107/110/113)

Pas de testament, ni ancien ni nouveau (car c’est fait : la prophétie a été accomplie). Pas de commandement. Aucune recommandation (« sauf l’attente »). Un nouvel évangile pourtant, une « bonne nouvelle » — et c’est là le nouveau : l’évangile d’un dieu éternellement vivant, extrêmement, infiniment petit, minuscule, presque inexistant, mais cependant LÀ. Même s’il vieillit, il reste jeune (il peut prendre la forme du Jeune peintre de Picasso). Il parle à la première personne du singulier. Il dit Je. Mais ce « Je est un autre », c’est un médium. Le dieu est là puisqu’il était là. Il suffit d’attendre son appel.

« Être là, simplement là, était ma préoccupation constante. Ma boussole était d’être là. » — « Une voix (ce n’est pas tout à fait la mienne) prononce distinctement "Les dieux sont là", ou "Le dieu est là". Le dieu ou la déesse s’appelle là. » (chapitre« LÀ », p. 28)

Être là, une préoccupation constante ? Tous les romans de Sollers le prouvent. Allez-y voir vous même si vous ne voulez pas me croire. Drame (1965) : « Être là, c’est en effet la question, la seule. » (LIRE : Être là en son Temps (et in saecula saeculorum)).

Précision dans l’entretien que je citais en commençant :

« Oui, la déesse s’appelle "là", les dieux sont là, mais il faut aller plus loin et prendre la correction que Heidegger a suggérée lui-même, non pas Dasein (être-là), Da-seyn (être-le-là). Il est très important de voir la différence. »

On pourrait jouer sur les mots, et penser à la note musicale "la".

Oui, bien sûr, "la" majeur. Quintette avec clarinette de Mozart, hymne de la société secrète dite du Cœur absolu. »

Ou encore (chapitre « VÉRITÉ ») :

« [...] c’est le dieu nouveau qui souffle à Breton, en 1930, les lignes suivantes :

"Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement."

Pour cette raison, le dieu extrême coalise contre lui toutes les religions et les superstitions du passé, la bouillie mythologique et la ruine philosophique. Ces coalitions sont d’autant plus fortes qu’elles ignorent contre quoi elles ont lieu. Elles sentent qu’il y a pour elles un grand danger de destruction, ce qui les amène à s’affairer de manière très contradictoire. Le dieu extrême, en effet, multiplie les oppositions, et on dirait que la contradiction est son élément vital.

Le dieu nouveau ne s’impose pas, il indique et dissout. Son retrait est la seule trace de son existence. Pourtant, tout ce qui apparaît dépend entièrement de lui, comme vous en avez, la nuit, la conviction furtive. Qu’importe, vous lui faites confiance, puisqu’il vous a, sans cesse, conduit.

Dehors, c’est de nouveau dimanche, mais la tempête fait rage. J’ouvre la porte, je rentre, et, aussitôt, la vérité du grand merveilleux silence est là. »

Le Nouveau, Gallimard, 2019, p. 124 (fin du roman).

Dans L’Éclaircie (2011), on lisait déjà à propos cette fois du peintre Manet :

« Vous n’allez tout de même pas me dire que Manet est une sorte de dieu grec ? Mais si, justement, à condition de savoir, ou plutôt d’éprouver, ce qu’est un "dieu grec". Prenons le plus profond penseur qui s’est occupé de ces choses au 20e siècle :

"Un dieu grec n’est jamais un dieu qui commande, mais un dieu qui montre, qui indique."

Et surtout :

"Les dieux sont ceux qui regardent vers l’intérieur, dans l’éclaircie de ce qui vient en présence."

Voilà ce que pensait et voyait, sans arrêt, la main de Manet. » (Gallimard, p. 28)

« Le plus profond penseur », c’est évidemment Heidegger. LIRE : L’Éclaircie : le regard des dieux grecs.

De la contradiction

« La contradiction est son élément vital. » C’est pourquoi le dieu nouveau est irrécupérable pour toutes les religions et par tous les clergés.

« Qu’est-ce qui est irrécupérable ? La contradiction, elle seule. » (Un vrai roman, 2007, folio 4874, p. 319)

« A Venise, vous avez le Rédempteur sur une coupole et, dans l’axe opposé, sur un quai, un magnifique Bacchus. C’est bien Dionysos et le Ressuscité, aussi bien que Dionysos contre le Crucifié. Il nous faut la contradiction pour que la vie soit vivante. » (Guerres secrètes, 2007, folio 4995, p. 310)

Dionysos et le Ressuscité cessent d’être perçus contradictoirement. Ce sont deux figures majeures du nouveau dieu.

Confirmation : « L’élément vital du nouveau dieu furtif, c’est la contradiction. » (La langue des oiseaux, art press 465, avril 2019).

Ou encore (op. cit.)

« Le wuwei, c’est ne rien faire et faire que rien ne soit pas fait. C’est contradictoire, mais le milieu vital du dieu de la singularité est la contradiction. La maîtrise de la contradiction par la pensée chinoise m’a extrêmement intéressé, au point d’avoir écrit sur Mao Tsé Toung : contradiction principale, contradiction secondaire, aspect principal de la contradiction principale, aspect secondaire... [13] » (Rires).

C’est parfois ce sens de la contradiction — ou encore : de la négation de la négation — qui manque aux meilleurs lecteurs de Sollers.

Le Martray.

Photo A.G., 29 juin 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

De ce « dieu nouveau », on pourrait dire également ce que Rimbaud dit du « Génie » — qu’on présente parfois comme l’ultime des Illuminations (ce qui, pour moi, serait logique [14]), l’une des plus sublimes :

« Il est l’amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l’éternité : machine aimée des qualités fatales. »

« Il ne s’en ira pas, il ne redescendra pas d’un ciel, il n’accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaîtés des hommes et de tout ce pêché : car c’est fait, lui étant, et étant aimé. »

« Il nous a connus tous et nous a tous aimés, sachons, cette nuit d’hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards, forces et sentiments las, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les marées et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, — ses souffles — son corps, — son jour. »

Le champion du nouveau dieu, ce réfractaire, subira-t-il le sort d’une violence extrême qui fut réservé à Spinoza ? Voici ce qu’écrit Sollers dans L’École du mystère (Folio 6282, p. 55-57) : c’est glaçant :

EXCLUSION

« J’ai eu de la chance. Je suis né, dieu merci, dans une région et une époque sans foi ni loi, en pleine décomposition religieuse et sociale, avec une police très occupée à maintenir des apparences de sécurité. Je n’ai pas eu à subir un herem, c’est-à-dire une excommunication radicale, comme cette condamnation prononcée par la synagogue d’Amsterdam contre Spinoza en 1656 (il a 24 ans ) :

- Le herem du 27 juillet 1656 à l’encontre de Spinoza.

Texte non signé contrairement aux autres décisions.

"A l’aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons, et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de nos saints livres et des six cent seize commandements qui y sont enfermés. Nous formulons ce herem comme Josué le formula à l’encontre de Jéricho. Nous le maudissons comme Élie maudit les enfants et avec toutes les malédictions que l’on trouve dans la Loi. Qu’il soit maudit le jour, qu’il soit maudit la nuit ; qu’il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu’il rêve. Qu’il soit maudit à son entrée et soit maudit à sa sortie. Veuille l’Éternel ne jamais lui pardonner. Veuille l’Éternel l’allumer de toute sa colère et déverser sur lui tous les maux mentionnés dans le Livre de la Loi. Que son nom soit effacé dans le monde et à tout jamais et qu’il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d’Israël en l’affligeant de toutes les malédictions que contient la Loi. Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation ni écrite ni verbale. Qu’il ne lui soit rendu aucun service et que personne ne l’approche à moins de quatre coudes. Que personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses écrits."

Toute sa vie, Spinoza a gardé, accroché dans sa chambre, le manteau qu’il portait lorsqu’un jeune fanatique (béni soit-il ! [15]) l’a poignardé dans la rue. On connaît la suite, le polissage des lentilles optiques pour gagner sa vie (vous qui ne voyez pas, pensez à ceux qui voient !), la correspondance avec les savants du monde entier, et enfin le grand livre posthume écrit en latin, une merveille. Lumen fidei, mystère de la joie.

L’ostracisme, voilà le problème, pratiqué à haute dose de tout temps, avec une brutalité variable. Vous êtes gênant, incrédule, acide, voire le meilleur ? Taisez-vous ! Disparaissez ! Suicidez-vous ! Au herem de malédiction peut succéder le herem doux, silencieux, insinuant, dissolvant, peut-être le plus efficace. Pas de martyre, de crucifixion, de proscription officielle : la censure-réflexe, le bas bruit, l’effacement des traces, rien de nouveau sous le soleil.

De fortes présomptions indiquent que Spinoza, mort à 44 ans, 2 mois et 27 jours, sans liaison sexuelle connue, a peut-être été empoisonné au passage par un médecin sombre. Personne ne voudrait d’une existence aussi terne, aussi renfermée, même en échange d’une conviction métaphysique absolue et d’une gloire mondiale. »

Je lis sur wikipedia : « En 1953, le grand rabbin d’Israël, Yitzhak HaLevi Herzog, estime que seuls les contemporains de Spinoza étaient soumis à l’interdiction absolue de lire ses œuvres. En septembre 2012, la Congrégation israélite portugaise d’Amsterdam demande au grand rabbin de leur communauté, le Dr haham Pinhas Toledano, d’annuler le herem de Spinoza mais cette demande a été refusée. »

Mais je lis, par ailleurs :

« Plus de 350 ans après que la communauté juive portugaise de la ville a excommunié Baruch Spinoza et banni ses écrits pour l’éternité, les livres du philosophe sont en vente au magasin de souvenirs de la synagogue de la communauté d’Amsterdam. » (Je souligne)

Encore Rimbaud :

« Les vendeurs ne sont pas à bout de solde ! Les voyageurs n’ont pas à rendre leur commission de si tôt ! » (Illuminations, « Solde »)

Spinoza à l’épreuve des textes

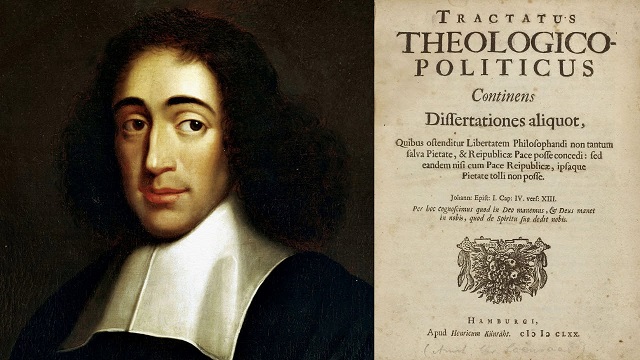

Portrait de Baruch de Spinoza (1632-1677), vers 1665-1680 ?

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Allemagne. ZOOM : cliquer sur l’image.

Mais essayons d’en savoir plus sur Spinoza...

Le dimanche matin, j’écoute régulièrement, sur France Culture, Talmudiques, l’émission du rabbin Marc-Alain Ouaknin qui, nous dit la radio, « explore des multiples facettes de la pensée juive ». Vous devriez faire de même (merci le service public). Les deux dernières émissions (10 et 17 mars) étaient consacrées à la pensée de Spinoza. L’invité était Gilles Hanus. Ce dernier, enseignant du secondaire, est présenté comme un philosophe (il est professeur de philosophie), titre que, pourtant, il ne revendique pas. Passionnant.

1/2 Croire, savoir et interpréter

Interlude musical : Bach, Variations Goldberg interprété par Jacques Loussier, décédé le 5 mars 2019.

Marc-Alain Ouaknin :

Voici une histoire qu’aimait raconter Rabbi Nahman de Braslav (1772-1810)

« Alors qu’un livre était ouvert devant lui, un roi vit une araignée qui avançait sur la tranche du livre. Sur l’une des pages, se trouvait une mouche. L’araignée se lança à la poursuite de la mouche. Et alors que l’araignée avançait vers la mouche, le vent se leva et fit tourner les pages du livre.

L’araignée ne put atteindre sa proie et rebroussa chemin, comme si elle abandonnait toute poursuite. L’araignée repartit à la poursuite de la mouche. Elle réussit à poser une patte sur la page où était la mouche. Mais à ce moment-là la page se souleva, et l’araignée se retrouva coincée entre deux pages. Ayant presque disparu totalement presque plus rien d’elle.

Le roi avait observé tout cela et en fut très étonné. Il comprit que ce n’était pas un simple incident, et qu’on avait voulu lui montrer quelque chose. Le roi se mit à réfléchir essayant de trouver une signification. Il s’endormit devant le livre ouvert, et il se mit à rêver … »

Rabbi Nahman concluait toujours son histoire par cette phrase : « La mouche me direz-vous ? je ne vous révélerai pas ce qui lui est arrivé !

L’histoire que je viens de raconter est le début de l’un des fameux contes de Rabbi Nahman de Braslav connu sous le nom « La mouche et l’araignée [16]. »

Longtemps je me suis interrogé sur le sens de cette histoire.

Et je suis arrivé à formuler une hypothèse en passant par la langue yiddish dans laquelle cette histoire était racontée. Langue dans laquelle l’araignée se dit Spinne ce qui me fit penser au nom de Spinoza que l’on prononce Shpinoza en allemand et en yiddish, en tout cas c’est comme cela que mes maîtres yiddishisant le prononçaient.

Plus tard cette hypothèse me fut confirmée par Nietzsche lui-même, qui dans de très nombreux textes, rapproche explicitement Spinoza de l’araignée, non seulement par le jeu des sonorités mais par la manière dont Spinoza réduit le « Dieu Sauveur » à un « Dieu métaphysicien », l’infini du divin à la finitude des concepts [17].

« La mouche et l’araignée » devint pour moi une histoire qui pose la question des rapports entre Spinoza et ses lecteurs à travers les siècles.

Portrait de Spinoza, 1665.

Herzog August Bibliothek. ZOOM : cliquer sur l’image.

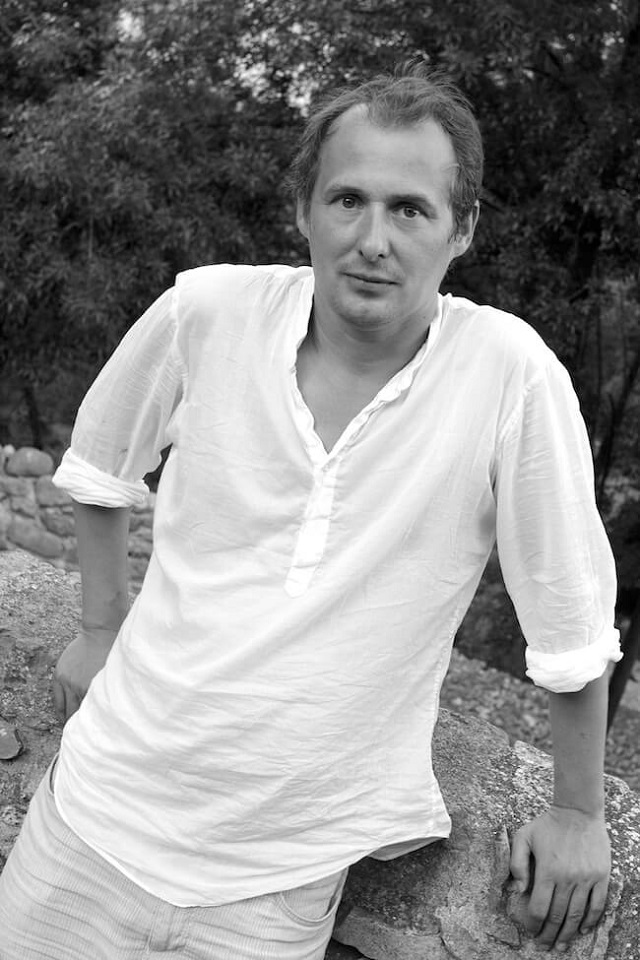

L’invité

Gilles Hanus, est philosophe. Il a été durant de nombreuses années l’élève de Benny Lévy à qui il a consacré une thèse.

Gilles Hanus, est philosophe. Il a été durant de nombreuses années l’élève de Benny Lévy à qui il a consacré une thèse.

Il dirige les Cahiers d’études lévinassiennes.

Autres ouvrages cités dans l’émission :

Adin Steinsaltz, Contes de sagesse de Rabbi Nahman de Braslav, éditions Albin Michel, 2914.

Adin Steinsaltz, Contes de sagesse de Rabbi Nahman de Braslav, éditions Albin Michel, 2914.

Sebastian Dieguez, Total Bullshit, aux sources de la Post-vérité, Puf, 2018 [18].

Sebastian Dieguez, Total Bullshit, aux sources de la Post-vérité, Puf, 2018 [18].

Nietzsche, L’Antéchrist, Folio essais, Gallimard, 1990.

Nietzsche, L’Antéchrist, Folio essais, Gallimard, 1990.

Hannah Arendt - Karl Jaspers, Correspondances 1926-1969, Payot, 1996.

Hannah Arendt - Karl Jaspers, Correspondances 1926-1969, Payot, 1996.

On consultera aussi :

Gilles Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique, Minuit, 1981, p. 21 (à propos des araignées).

Gilles Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique, Minuit, 1981, p. 21 (à propos des araignées).

Gilles Deleuze, Vie de Spinoza (extraits) pdf

Spinoza à l’épreuve des textes

2/2 Révélation, croyance et interprétation

Texte de la Genèse chapitre 15 commenté dans l’émission

(Traduction du rabbinat)

Ge 15:1

Après ces faits, la parole du Seigneur se fit entendre à Abram dans une vision, en ces termes : Ne crains point, Abram : je suis un bouclier pour toi ; ta récompense sera très grande !

Ge 15:2

Abram répondit : Dieu-Éternel, que me donnerais-tu, alors que je m’en vais sans postérité, et que le fils adoptif de ma maison est un Damascénien, Eliézèr ?

Ge 15:3

Certes, disait Abram, tu ne m’as pas donné de postérité, et l’enfant de ma maison sera mon héritier.

Ge 15:4

Mais voici que la parole de l’Éternel vint à lui, disant : Celui-ci n’héritera pas de toi ; c’est bien un homme issu de tes entrailles qui sera ton héritier.

Ge 15:5

Il le fit sortir en plein air, et dit : Regarde le ciel et compte les étoiles : peux-tu en supputer le nombre ? Ainsi, reprit-il, sera ta descendance.

Ge 15:6

Et il eut foi en l’Éternel, et l’Éternel lui en fit un mérite.

Ge 15:7

Et il lui dit : Je suis l’Éternel, qui t’ai tiré d’Our-Kasdim, pour te donner ce pays en possession.

Ge 15:8

Il répondit : Dieu-Éternel, comment saurai-je que j’en suis possesseur ?

Ge 15:9

Il lui dit : Prépare-moi une génisse âgée de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe.

Commentaire de Rachi (XIIe siècle)

Il eut foi en l’Éternel : Ce n’est pas à ce propos qu’il lui a demandé un signe. Mais c’est quand le Saint béni soit-Il lui va lui promettre la terre qu’il va lui demander un signe. Il lui dira alors : « Par quoi saurai-je ? ».

L’Éternel lui en fit un mérite : Le Saint béni soit-Il a considéré comme un mérite le fait qu’Avram avait eu foi en lui. Autre explication : « Par quoi saurai-je ? ». Il ne lui a pas demandé pas de signe [à propos de la promesse de la Terre Promise, mais il lui a dit : « Fais-moi savoir par quel mérite mes fils s’y maintiendront ! ». Le Saint béni soit-Il lui a répondu : « Par le mérite du service du Temple (les sacrifices) ! » (Beréchith raba 44, 14).

Bureau de Spinoza à Rijnsburg où il vécut de 1661 à 1663.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le livre de l’invité : Sans Images ni paroles

A propos de Sans Images ni paroles de Gilles Hanus paru aux éditions Verdier :

A propos de Sans Images ni paroles de Gilles Hanus paru aux éditions Verdier :

Ni apologie, ni accusation : ce livre propose une lecture des passages du Traité théologico-politique sur la prophétie ou la révélation visant à comprendre le rôle qu’elles jouent dans la pensée de Spinoza.

Il y est donc question de connaissance, naturelle ou surnaturelle, de la vérité, de ce et de ceux qui y résistent (l’imagination, le vulgaire), de l’Écriture (prophétie) et de la loi (politique) et de la manière dont Spinoza, qui connaissait l’hébreu, comprenait les versets bibliques relatifs à la prophétie sur lesquels il appuie ses analyses.

Aux définitions rigoureuses, mais parfois surprenantes, Spinoza associe un certain nombre de figures : Adam, Abraham, Moïse, Jésus, mais aussi Salomon, qui illustre magistralement à ses yeux la différence entre sage et prophète. Chacune d’elles est examinée et les interprétations de Spinoza rapportées aux versets sur lesquels elles portent.

Cette lecture cherche à mettre en lumière la stratégie spinoziste d’interprétation, inspirée par l’idée que la philosophie seule permettrait d’accéder au texte initial, le texte naturel, dont tous les autres textes, à commencer par les Écritures, ne seraient qu’autant de traductions.

LIRE : Daniel Franco, Le procès de Spinoza

Pascal Bacqué, Le sage trompé

VOIR AUSSI : G. Hanus - philosophe - J. Aleksandrowicz - journaliste : Spinoza, un talmudiste pas très orthodoxe, avec Gilles Hanus (22 min) (Akadem, 31 octobre 2018)

Version sonore :

L’auteur

- Gilles Hanus par Sophie Bassouls.

Né en 1966, Gilles Hanus enseigne la philosophie dans le secondaire. Il dirige parallèlement les Cahiers d’études lévinassiennes, la revue de l’Institut d’études lévinassiennes, depuis 2003. Il a été l’élève de Benny Lévy dont il a suivi l’enseignement pendant de nombreuses années et travaille, depuis son décès, à l’établissement et la publication de ses cours, séminaires et autres textes. Lecteur attentif de Levinas, de Franz Rosenzweig, dont il a traduit plusieurs lettres et courts textes inédits, et de Sartre, soucieux de rompre avec les formes figées du discours philosophique, il s’efforce de produire une lecture des textes qui ressuscite leur voix et surprenne le lecteur. S’inspirant de l’étude juive, il invite à une pensée toujours neuve, reprise à son commencement. Ses « lectures » tendent ainsi à se détacher de l’essai pour laisser place à une étude vivante, à une forme d’oralité sensible. Ses travaux se réfèrent également à Platon, au néoplatonisme ou à Spinoza.

BIBLIOGRAPHIE :

L’Un et l’universel. Lire Lévinas avec Benny Lévy, Verdier, 2007.

L’Un et l’universel. Lire Lévinas avec Benny Lévy, Verdier, 2007.

Quitter l’Université sans renoncer au savoir. Le Freies jüdisches Lehrhaus de Franz Rosenzweig, éditions du Sandre, 2011.

Quitter l’Université sans renoncer au savoir. Le Freies jüdisches Lehrhaus de Franz Rosenzweig, éditions du Sandre, 2011.

Échapper à la philosophie ? Lecture de Lévinas, Verdier, 2012.

Échapper à la philosophie ? Lecture de Lévinas, Verdier, 2012.

Penser à deux ? Sartre et Benny Lévy face à face, L’âge d’homme, 2013.

Penser à deux ? Sartre et Benny Lévy face à face, L’âge d’homme, 2013.

Benny Lévy, l’éclat de la pensée, Verdier, 2013.

Benny Lévy, l’éclat de la pensée, Verdier, 2013.

L’Épreuve du collectif, Verdier, 2016.

L’Épreuve du collectif, Verdier, 2016.

Vivre avec Spinoza ?

Par Colette Fellous et Mireille Krauss, diffusée sur France Culture le 09.10.1986.

Intervenants : - André Comte-Sponville - Robert Misrahi - Alexandre Matheron - Jean-Noël Vuarnet - Gilles Aillaud - Claude Birman.

Vivre avec Spinoza ? Percevoir et comprendre Spinoza, c’est aussi détailler ce que sa philosophie implique comme mode de vie, comme façon de vivre. Le seul but d’un philosophe ne serait-il pas d’ailleurs d’indiquer des chemins ? Quel est donc ce plan, cette construction qui permettrait de vivre "d’une façon spinozienne" ? Comment penser la Nature, Dieu, l’amour, le désir, la joie, le mouvement, la vitesse, la lenteur, le corps, les pouvoirs d’affecter et d’être affecté ? Spinoza est un des rares philosophes qui ont su capter peut-être davantage des écrivains, des poètes, des musiciens, des cinéastes, des peintres plus que des philosophes de profession. C’est un philosophe, écrit Gilles Deleuze, qui "est au plus haut point l’objet d’une rencontre immédiate et sans préparation tel qu’un non-philosophe, ou bien quelqu’un dénué de toute culture, peuvent en recevoir une soudaine illusion, un éclair".

![]() Un peu d’histoire... romanesque ?

Un peu d’histoire... romanesque ?

Franz Wulfhagen, Portrait supposé de Spinoza, 1664.

ZOOM : cliquer sur l’image.

VOIR : Le clan Spinoza, Amsterdam 1677 (91 min) par Maxime Rovere - Philosophe, écrivain

La conférence, qui reprend les thèmes du livre éponyme (et qui est un roman), vise à démythifier trois faits :

1. Spinoza n’a pas été "excommunié", mais banni de la seule communauté juive d’Amsterdam pour des motifs juridiques.

2. Spinoza n’a pas vécu de son activité de polisseur de lentilles, mais du soutien de Simon de Vries.

3. Spinoza n’était pas un sage...

Version sonore :

Barend Graat, Portrait de Baruch Spinoza ?, 1666.

Huile sur toile, 47 × 40 cm. Collection de salles d’art A. Vecht. ZOOM : cliquer sur l’image.

Première mise en ligne le 19 mars 2019. Actualisé.

[1] Cf. L’espace-temps.

[2] Voltaire : « Je ne connais que Spinoza qui ait bien raisonné mais personne ne peut le lire ». Lettre à D’Alembert.

Mais aussi Hegel : « Spinoza est un point crucial dans la philosophie moderne. L’alternative est : Spinoza ou pas de philosophie... La pensée doit absolument s’élever au niveau du spinozisme avant de monter plus haut encore. Voulez-vous être philosophes ? Commencez par être spinozistes ; vous ne pouvez rien sans cela. Il faut avant tout se baigner dans cet éther sublime de la substance unique, universelle et impersonnelle, où l’âme se purifie de toute particularité et rejette tout ce qu’elle avait cru vrai jusque-là, tout absolument tout. Il faut être arrivé à cette négation, qui est l’émancipation de l’esprit. » Philosophie de l’Histoire, tome V.

Heine : « A la lecture de Spinoza on est saisi du même sentiment qu’à l’aspect de la grande Nature dans son plus vivant repos : une forêt de pensées, hautes comme le ciel, dont la cime ondoyante se couvre de fleurs, tandis qu’elles poussent dans la terre éternelle des racines inébranlables ».

Novalis : « Spinoza : ivre de Dieu ».

Nietzsche : « Je suis étonné, ravi ! J’ai un précurseur et quel précurseur ! Je ne connaissais presque pas Spinoza. Que je me sois senti attiré par lui en ce moment relève d’un "acte instinctif". Ce n’est pas seulement que sa tendance globale soit la même que la mienne : faire de la connaissance, l’affect le plus puissant - en cinq points capitaux je me retrouve dans sa doctrine ; sur ces choses ce penseur, le plus anormal et le plus solitaire qui soit, m’est vraiment très proche : il nie l’existence de la liberté de la volonté ; des fins ; de l’ordre moral ; du non-égoïste ; du Mal ; si, bien sûr nos divergences sont également immenses, du moins reposent-elles sur les conditions différentes de l’époque, de la culture, des savoirs. » Lettre à Overbeck du 30 juillet 1881.

Et Freud : « J’avoue volontiers ma dépendance à l’égard des enseignements de Spinoza. Si je n’ai jamais pris la peine de citer directement son nom, c’est que je n’ai pas tiré mes présupposés de l’étude de cet auteur mais de l’atmosphère créée par lui. Et parce que je n’avais rien à faire d’une légitimation philosophique. » Lettre à Bickel.

[3] Où il est beaucoup question de l’Irlande et, nous révèle Sollers dans un entretien, d’une arrière-grand-mère irlandaise...

[4] Ou Fleurs traduit en chinois.

[6] M. Heidegger, Approche de Hölderlin, « Comme un jour de fête », Gallimard, 1962, p. 65-98.

[7] Ibidem, p. 69 et 70.

[8] Sollers avait déjà salué la traduction de l’Évangile de Jean par Bernard Pautrat (Rivages Poche) en ces termes dans Le JDD, 26 novembre 2000 :

« [...] l’Evangile de Jean, qu’un philosophe, Bernard Pautrat, vient de brillamment préfacer et retraduire :

« La parole était la lumière, la vraie, qui, venant au monde, éclaire tout homme ; elle était dans le monde, et le monde eut lieu à cause d’elle,. et le monde ne la reconnut pas. Elle vint chez elle, et les siens ne la reçurent pas ; mais à tous ceux qui la reçurent, elle donna pouvoir de devenir enfants de dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui ne furent engendrés ni de sang, ni de désir de chair, ni de désir d’homme, mais de dieu. » Ce dieu, avec un d minuscule, m’est sympathique, soudain. Il faut que j’y réfléchisse. » (repris dans Littérature et politique, Flammarion, 2014).

[9] Et, effectivement cela tranche avec le jargon de la traduction ampoulée de certains termes de Heidegger. Sollers écrit ironiquement à ce sujet :

« Essayez de vous acclimater, en français, à « aître », « estre », « avenance », « allégie », et autres forgeries sourdes, et vous irez vite boire un verre de Voltaire. Tout se passe comme si les traducteurs n’avaient plus de corps pour penser. Le penseur essentiel devient une machine détraquée et obscure, la proie de descendants déprimés des tranchées de 1914 et de 1940, on dirait une ligne Maginot installée en pleine Forêt-Noire. Une telle contorsion révèle un désir de recouvrement et d’échec. » Op. cité, Philippe Sollers, « Tombeau de Heidegger ».

[10] Sollers aime citer cinq Juifs « dissidents » : Jésus, Spinoza, Marx, Freud et Kafka.

[12] « Culpabiline » : le terme est de Sollers qui l’utilisait déjà au... siècle dernier : « La "culpabiline" c’est la principale substance chimique de notre époque. Moi, je me sens innocent. Et je pense toujours à Hitchcock disant à Truffaut : "Tous mes films décrivent les aventures d’un innocent dans un monde coupable." » Si vous voulez, j’ai la notion de péché concernant l’humanité tout entière, sauf moi ! » Entretien avec Pierre Broncenne, 1988.

[13] Philippe Sollers, Sur la contradiction (lecture de l’essai de Mao, De la contradiction (1937), communication faite le 27 janvier 1971 au Groupe d’Études Théoriques de Tel Quel (j’étais là). Cf. Sur le matérialisme (et la contradiction) et Sur la contradiction.

[14] Au sens où Sollers, rappelant l’origine grecque du terme (logos), a pu parler de logique de la fiction.

[15] Le prénom de Spinoza est Baruch (Hébreu בָּרוּךְ Baroukh) qui signifie « Béni ». Spinoza signait aussi ses écrits « Benedictus Spinoza » ou, simplement, avec la lettre B. — A.G.

[16] « La mouche et l’araignée » se trouve à la page 111 des Contes et merveilles pdf

.

.

[17] On peut noter l’ambivalence de Nietzsche envers Spinoza :

dans une carte postale à Overbeck du 30 juillet 1881 (déjà citée) :

dans une carte postale à Overbeck du 30 juillet 1881 (déjà citée) :

« Je suis si étonné, tellement ravi ! J’ai un prédécesseur, et quel prédécesseur ! Je ne connaissais presque pas Spinoza : ce qui m’a poussé vers lui à ce moment a été un “acte instinctif”. Outre que sa tendance générale est identique à la mienne – faire de la connaissance le plus puissant des affects –, je me retrouve en cinq points primordiaux de sa doctrine, en quoi ce penseur, le plus hors norme et le plus solitaire, m’est justement le plus proche : il nie la liberté de la volonté – ; les fins – ; l’ordre moral du monde – ; le désintéressement – ; le mal – ; il est vrai que les dissemblances sont formidables, mais elles tiennent davantage aux différences d’époque, de culture, de savoir. In summa : ma solitude [Einsamkeit] qui, comme sur de très hautes montagnes, m’a souvent, souvent coupé le souffle et fait jaillir le sang est au moins maintenant une duellitude [Zweisamkeit] »

dans Le Gai Savoir, § 349 (1882) :

dans Le Gai Savoir, § 349 (1882) :

« qu’on me pardonne, ce qui est resté de Spinoza, amor intellectualis dei, est un cliquetis [Geklapper], rien de plus ! qu’est-ce qu’amor, qu’est-ce que deus, s’ils sont dépourvus de la moindre goutte de sang ? »

dans Par delà le Bien et le Mal, §25 (1886) :

dans Par delà le Bien et le Mal, §25 (1886) :

« Chevaliers de la triste figure, messieurs, gardiens des recoins et tisseurs des toiles d’araignée de l’esprit. » « Ces ermites par force finissent toujours par devenir, fût-ce sous le masque le plus spirituel et peut-être sans même le savoir, des vindicatifs et des empoisonneurs subtils (que l’on déterre une fois pour toutes le fondement de l’éthique et de la théologie de Spinoza). »

Fragment n° 14 du printemps 1888 :

Fragment n° 14 du printemps 1888 :

« La proposition de Spinoza sur la conservation de soi devrait, à vrai dire, mettre un terme au changement [Veränderung] : mais cette proposition est fausse, c’est le contraire qui est vrai. Précisément, tout vivant montre le plus clairement qu’il fait tout non pas pour se conserver [um nicht sich zu erhalten], mais pour devenir davantage [sondern um mehr zu werden] ».

A.G.

[18] Ici, il faut encore citer Sollers. Centre, chapitre « POST » (Gallimard, p. 98, folio 6615, p. 108) :

A l’ère du Spectacle mondialisé, la « post-vérité » s’impose. D’ailleurs, tout est devenu « post ». Post moderne, post-sexuel, post-religieux, post-politique, post-climatique. Un « post » et une « post » n’ont plus grand-chose à se dire, et restent penchés sur leurs smartphones, en contact constant avec d’autres « post ». Les « post-ovocytes » sont sur le marché, de même que les « post-spermatozoïdes » qui se font de plus en plus rares. Le « post-utérus » est en cours. Ainsi va le « post », déjà dépassé, dans la cyber-guerre, par l’« hyper-post ». Plus de postérité, plus de posthume, rien que des postures postiches sans avenir.

« La rose de la Raison dans la Croix du Présent. »

« La rose de la Raison dans la Croix du Présent. »

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?