A un moment où Philippe Sollers qui n’a plus de tribune s’exprime beaucoup moins, nous avons sélectionné dans l’Infini n° 145, automne 2019, un entretien récent, de cette année intitulé : "L’ESPACE-TEMPS". Son livre Le Nouveau est le point de départ de cet entretien avec Hocine Rahli, mais c’est surtout, pour nous, une occasion de recueillir son point de vue actualisé sur des thèmes évoqués dans Le Nouveau, et au-delà, les thèmes de notre actualité permanente, celle qui décode notre société et notre temps.

Occasion aussi d’évoquer Debord, Heidegger, Nietzsche, la Chine de Xi Jinping, Houellebecq, Dieu et le diable, la dimension érotique de l’amour, Freud, le transhumanisme, Georges Bataille, le néant et le nihilisme, Mozart, Shakespeare, Joyce. Voyage avec ces « Voyageurs du Temps », celui qui résiste au temps justement, et révèle ses permanences intemporelles.

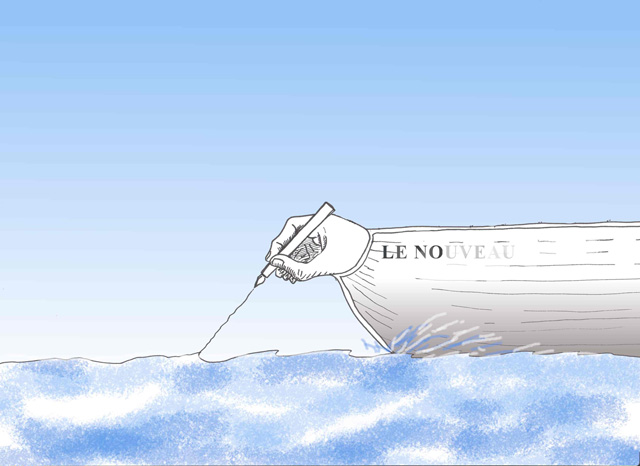

Benoît Monneret : « Une figure de proue, qui écrit ou harponne ».

Illustration extraite de "Le Nouveau" en version illustrée, ICI

benoit.monneret@gmail.com / ZOOM : cliquer l’image

« la barque qui servait à mon grand-père, Louis, pour rejoindre son voilier, est longtemps restée, forme blanche, au fond du jardin. Elle a fini par pourrir, et son nom, gravé à l’arrière, n’a plus été lisible, sauf quelques lettres (…) non plus LE NOUVEAU , mais LE NO. »

Philippe Sollers

Le Nouveau

Hocine Rahli : Dans Le Nouveau, pourquoi accordez-vous une grande importance aux dates ?

Philippe Sollers : C’est l’importance d’un roman familial couvrant un grand nombre d’années : Henri (1850-1930), le navigateur ; Edna (1854-1936), l’Irlandaise ; Louis (1870-1956), l’escrimeur ; et Lena (1922-2007), que j’appelle la magicienne. J’attache une valeur particulière à cette famille qui aura fait preuve d’une grande liberté, malgré les vicissitudes de l’histoire, dans le sud-ouest de la France. Bordeaux est tourné vers l’océan : c’est la ville de Montaigne, de Montesquieu, de La Boétie, lequel a ciblé la « servitude volontaire ».

H.R. Vous évoquez, avec Debord, le combat pour la liberté, contre le mensonge social, contre l’injonction à « l’ensemblisation ». Qu’entendez-vous par là, et quelle est votre stratégie

Ph. S. Nous devons à Debord la notion de « société du spectacle », qu’il faut comprendre dans les derniers aboutissements qu’il a donnés à ce concept, comme étant un spectaculaire intégrant des traits de l’ancien spectaculaire, diffus et totalitaire. Les deux rentrent en conjonction dans tous les épisodes sociaux actuels : nous avons un mélange inextricable de marchandisation et de répression non-démocratique. Nous manquons de ce qui aurait pu être un développement considérable de Debord s’il avait continué à décrire sa propre histoire de façon aventureuse, comme par exemple dans son film In girum imus nocte et consumimur igni (1978), où l’on entend sa voix mélancolique. Il était très tard, lorsque Debord a compris qu’il devait s’impliquer davantage dans la dénonciation du spectacle. Nous en sommes à un point tel que ce qui semblait déjà peu évident a pris un tour beaucoup plus dur, puisque nous n’en sommes plus aux temps modernes, mais aux temps planétaires, avec ce qu’on appelle, de façon superficielle, la mondialisation. Debord, jusqu’à la fin, n’a pas abandonné ce qui pouvait être, à ses yeux, une possibilité de redressement, il a tenu absolument à maintenir le concept de prolétariat, au moment même où il n’était plus de mise.

Quant à ma stratégie, c’est bien évidemment l’écriture, au sens romanesque et pensé du mot.

H.R. Vous faites référence au « dieu extrême » heideggérien, pendant de la confusion du monde ; au « Deus sive Natura » spinoziste ; au Dieu catholique, « le Dieu de Bach ». Que mettez-vous sous le concept de Dieu, et quel est votre acte de foi ?

Ph. S. Attention, le dieu extrême heideggérien n’est pas le pendant de la confusion du monde : il intervient dans cette confusion, et ce d’une façon très étrange, en ne proposant rien d’autre que des singularités. Il nous faut faire un tout petit peu de physique, pour comprendre que nous sommes entrés depuis fort longtemps dans la mécanique quantique, dans le concept d’espace-temps. Qu’est-ce que le nouvel espace-temps, contraire à l’ancien espace et à l’ancien temps ? (Ph. S. sort un carnet) Je lis la définition du dictionnaire : « C’est un espace à quatre dimensions dont les points sont des événements. » Quant à la singularité, c’est « un point dans l’espace-temps où la courbure de l’espace-temps devient infinie. » C’est très différent de ce que vous pouvez constater, à savoir que les humains du spectacle global vivent dans un ancien espace et dans un ancien temps, qu’on leur fait toujours prendre pour un nouvel espace et pour un nouveau temps.

H.R. Diriez-vous que l’humanité souffre de ce hiatus, entre le véritable espace-temps et celui que la société lui fait croire ?

Ph. S. L’espace-temps, ils n’en ont absolument aucune idée. Pas plus que vous, en ce moment, n’avez conscience que la Terre tourne à une vitesse inouïe. Vous n’avez pas besoin de l’éprouver ; ce qui n’empêche pas ces choses de se produire de façon très restreinte, dans la relativité générale où vous êtes, que vous le vouliez ou non, entré.

Ce dieu extrême n’est donc ni pendant, ni dépendant de la confusion du monde. Je dis qu’il englobe tous les anciens dieux, qu’il comprend comme personne : le dieu spinoziste, pourquoi pas ; le dieu catholique, pourquoi pas ; le dieu biblique, qui à mon avis, en tant que procréateur surplombant, est mort ; et ne parlons pas du dieu monothéiste en général, qui n’en finit pas de se décomposer, avec les dégâts que l’on connaît.

Dieu - en tout cas, le dieu extrême ou nouveau - n’est pas un concept, ni ne saurait l’être, puisque nous y sommes. Mon acte de foi porte sur la manifestation des singularités contre toute « ensemblisation ».

H.R. Vous dites que le tout est de « trouver l’interstice ». On peut rapprocher votre attitude dialectique, de l’entre, d’assomption des contradictions de la pensée chinoise, du wuwei (non-agir). Diriez-vous que la pensée occidentale a manqué quelque chose de fondamental, et qui s’est joué en Chine ?

Ph. S. Le président chinois Xi Jinping, à propos de l’Europe, a déclaré récemment : « nous avons fait en quarante ans ce que vous avez fait en trois siècles ». Voilà pour introduire l’histoire de façon brutale dans notre entretien.

Le wuwei, c’est ne rien faire et faire que rien ne soit pas fait. C’est contradictoire, mais le milieu vital du dieu de la singularité est la contradiction. La maîtrise de la contradiction par la pensée chinoise m’a extrêmement intéressé, au point d’avoir écrit sur Mao Tsé Toung [1] : contradiction principale, contradiction secondaire, aspect principal de la contradiction principale, aspect secondaire ... (Rires).

Si la Chine intervient tout à coup, alors qu’elle était là depuis longtemps, c’est parce que son socle métaphysique est différent de celui de l’Occident. A partir de là, un dialogue est possible avec ce que Heidegger appelait « l’asiatique » - pour lui le Japon - dans Acheminement vers la parole. En l’occurrence, il a été en retard - du moins, de mon point de vue ... En tout cas, la question est massivement posée à qui veut penser un tant soit peu et en termes très larges. Vous avez, grâce à Heidegger, les présocratiques sous la main - Héraclite, Anaximandre, Parménide -, l’histoire très ample de la pensée dite occidentale ; et vous avez la pensée chinoise qui frappe à la porte, avec Tchouang-tseu, Lao-tseu.

J’ai tout particulièrement suivi les enseignements du Yi-King, le Livre des mutations : au lieu de croire que vous êtes dans un monde stable, soumis à des changements programmés, vous êtes à chaque instant dans des mutations diverses, ce qui change absolument la perception que vous pouvez avoir de ce que vous appelez la réalité. Je passe par l’espace-temps mais aussi par les mutations. Vous êtes dans un monde en constante mutation : si vous ne le comprenez pas, vous risquez de tourner en rond sur des ronds-points.

H.R. Vous évoquez vos doutes quant au transhumanisme. Quelle place tient votre littérature, entre technophobie et technophilie ?

Ph. S. Je n’ai rien contre la technique, j’utilise moi-même les objets techniques.

Tout cela relève du reste des « mathématiques sévères » qu’a décrites le comte de Lautréamont. Seule me gêne l’imposture du transhumanisme par la Silicon Valley, qui vise à dépasser, à inventer une sorte de surhomme.

Je préfère le verbe qu’emploie Dante : transhumaner. Lorsque vous arrivez avec lui au paradis, vous observez un lieu de mutations constantes, de rondes, de mises en scène extraordinairement complexes. Au contraire, l’enfer est glacé, c’est un lieu d’aphasie. C’est du reste contraire à la croyance courante, selon laquelle l’enfer serait du feu. C’est bien le paradis qui est un feu tournant, un lieu de déploiement de la parole, d’amour comme fonction d’invention constante. Comme je l’ai expliqué dans La Divine Comédie - que j’ai offert au pape Jean-Paul II, chose qui a suscité en son temps une petite polémique -, Dante est obligé d’inventer des verbes à son arrivée au paradis. Tout est nouveau, tout est singulier. Il invente le verbe transhumaner, passer à travers l’humain, qui n’a rien à voir avec le transhumanisme, ni avec aucun autre humanisme : « humain, trop humain », disait Nietzsche.

Je n’ai rien contre la technique, bien au contraire, à condition qu’elle soit surplombée, à condition de tenir debout dans la technique. Est-ce le cas ? Heidegger en doute. Pour répondre à cette exigence, il faut avoir un système nerveux particulier, une intuition transcendantale qui n’a rien à voir avec le transhumanisme, mais certainement avec un dieu - qui n’est pas celui de Dante, mais l’englobe de façon nouvelle.

H.R. Vous dites par ailleurs qu’aucun homme n’a vraiment de désir d’enfant, et que les femmes, en donnant la vie, donnent du même coup la mort, la vie étant une maladie mortelle. Jugez-vous moralement cet enfantement de la mort ? Parleriez-vous, à propos de la vie, d’un pacte tragique que nous contractons avec Dieu ?

Ph. S : La question fait l’objet d’une polémique avec Josyane Savigneau dans Une Conversation infinie : je lui dis qu’il n’existe pas de désir d’enfant chez l’homme ; elle m’objecte que si, qu’elle connaît des hommes dans ce cas ; ce à quoi je réponds simplement qu’à ce moment les hommes deviennent des femmes. Ce n’est pas très sorcier comme trouvaille !

J’avais commencé mon roman Femmes (1983) en ces termes : « Le monde appartient aux femmes. C’est-à-dire à la mort. » C’est la troisième phrase qui importe : « Là-dessus, tout le monde ment. » Nous avons depuis abouti à un stade nouveau de l’humanité : la procréation est aujourd’hui techniquement possible. Que ce soit I.V.G., P.M.A., G.P.A., L.G.B.T., U.V.W.X.Y.Z., ajoutez les lettres que vous voulez, tout cela est pris en main par la technique. C’est pourquoi j’ai ironisé sur ce mensonge constant, en menant une enquête serrée - la femme étant un objet d’enquête. Je me demande si ce même roman serait publiable aujourd’hui. Ce n’est pas sûr...

H.R. Aviez-vous eu des problèmes de la part des féministes, à la parution de Femmes ?

Ph. S. Absolument aucun. Je m’attendais à une réaction très négative du public féminin. Or, mon roman a été plutôt mal reçu par le public masculin, ce gui est très intéressant.

H.R. Revenons au pacte tragique, que nous aurions à contracter avec Dieu... Ph. S. Nous n’avons aucun pacte tragique à contracter avec le dieu nouveau.

Quant au dieu ancien, il a trop régné sur ces affaires. Sur ce plan, je n’omets jamais de rappeler, de façon très stricte, mon athéisme sexuel. Je suis conforté dans cette attitude par le personnage de Freud, gue je fais surgir dans Le Nouveau, à propos de la leçon qu’il reçoit de sa mère au sujet de la mort et à la suite de laquelle elle déclare qu’il a « une dette par rapport à la nature ». L’original de la citation est d’ailleurs chez Shakespeare, lequel évoque une « dette par rapport à Dieu »...

C’est à mon avis la raison pour laquelle Freud s’est toujours déclaré athée, et n’a jamais dit autre chose gue sa fidélité à son être-juif. Il est tout de même étrange gue la psychanalyse ait été découverte par un juif, ne trouvez-vous pas ? C’est notable, tout en s’interrogeant sur le grand virtuose de cette affaire - tout en se demandant qui il pouvait être -, c’est-à-dire Shakespeare, gue je fais surgir dans Le Nouveau à chaque instant. C’est le grand spécialiste des transformations, des métamorphoses des identités sexuelles. Comique, tragique, poétique en diable.

H.R. Pour pousser la chose plus avant, diriez-vous qu’il fallait avoir une mère juive pour inventer la psychanalyse ?

Ph. S. Il fallait en tout cas être ce juif-là, qui se déclare athée. C’est énorme. Il l’a dit et redit. N’oubliez pas gue Freud a voulu être euthanasié, avec l’accord de sa fille qu’il a prise en analyse lui-même, jusqu’à lui faire comprendre sa propre homosexualité à elle.

Freud est un grand aventurier. Je m’occupe de préférence des aventuriers : Freud en est un ; Voltaire en est un autre ; Shakespeare, n’en parlons pas. Le propre de l’aventurier, c’est de n’être jamais attendu par la société où il produit tout à coup un événement majeur - pour le XXe siècle, prenez Picasso, et vous comprenez très bien ce que je veux dire.

En tout cas, nous n’avons aucun pacte tragique avec les femmes. Quant à l’aspect diabolique de la femme, c’est un résidu biblique évident, monothéiste. La conception chinoise de la femme n’a rien à voir avec cela.

H.R. Le mérite de l’amour, selon vous, est de renouer avec la gratuité de l’enfance. Quelle différence entre l’amour et l’amitié, également gratuite et fidèle ? D’autant que vous distinguez l’amour d’autres notions souvent associées, comme la jalousie, et le sexe - vous parlez même, à la suite de Dante et de Spinoza, d’« intellect d’amour », d’« amour intellectuel ».

Ph. S. L’amour diffère de l’amitié par l’intensité. L’amour est plus exigeant. Quand je dis que c’est la possibilité d’aimer quelqu’un dans son enfance, de partager cette gratuité enfantine, la chose parle à tout le monde : lorsque vous étiez enfant, tout vous semblait gratuit, la nature vous parlait d’une façon ou d’une autre, ça tombe sous le sens. L’amour par ailleurs s’inscrit dans une durée très spécifique, tandis que l’amitié connaît des sinuosités : c’est « l’intellect d’amour », tel que Dante l’a magnifiquement décrit. Précisément, la dimension érotique de l’amour doit nous intéresser, car l’intellect est le comble du dépassement de la sexualité elle-même.

H.R. Comment faire droit à la dimension irréductiblement érotique de l’amour ?

Ph. S. Je ne suis pas d’accord avec vous : elle n’est pas irréductible. Sur ce point, je renouvelle mon athéisme sexuel.

H.R. Quels furent les périls dont vous avez dû vous sauver pour construire votre art comme « singulier » ? Vous affirmez une précocité génétique pour se départir de la « moraline » et qui remonte à l’enfance. Ce fixisme biologique, aristocratique, n’est-il pas pessimiste ?

Ph. S. Les périls ont été nombreux : il y a eu la maladie, l’histoire dont j’ai été obligé de me libérer à chaque instant, précisément pour conserver ma liberté. C’est en écrivant que j’y suis arrivé. Ce n’est pas un « fixisme », mais un mouvement, en effet aristocratique.

H.R. Vous faites référence notamment à la Guerre d’Algérie dans l’intermédiaire (1963).

Ph. S. N’en parlons pas ! Les hôpitaux militaires, etc. J’ai vécu tout ça.

Vous touchez à quelque chose de très juste dans la précocité, « génétique » dites-vous. D’habitude, on fait commencer la biographie d’un écrivain par sa première publication, jamais par sa naissance et les premières années de sa vie. C’est dommage, car s’il écrit, c’est qu’il est l’amant de sa mère au berceau... C’est pourquoi Le Nouveau met en scène l’importance de la généalogie génétique, insiste sur les dates de naissance des singularités extrêmes au sein d’une même famille. Je peux sentir que les morts sont vivants, alors que les vivants m’apparaissent le plus souvent comme des cadavres ambulants ! (Rires.) Je prends l’autobus tous les jours, il n’y a pas de doute sur ce point. Prenez l’exemple de la commémoration sur le plateau des Glières, le 31 mars dernier : les masses réunies, la fanfare qui joue plus ou moins faux... c’est effrayant de voir ce pays grandiose, qu’on a appelé la France, devenir une sous-préfecture. Cela me laisse de marbre.

En effet, je me suis dépris de la « moraline », terme éminemment nietzschéen. Aujourd’hui, à l’époque où tout le monde fait de la morale à tout bout de champ, comment peut-on raisonner « par-delà bien et mal », comme nous y invite Nietzsche ? Pour ma part, je ne fais jamais la morale. C’est le contraire d’une vision du monde aventureuse, singulière et romanesque. À partir du moment où vous commencez à faire de la morale, alors vous écrivez simplement un essai avec les préjugés de votre époque. Cela ne va pas loin, et ce n’est pas censé être réintroduit un jour dans les œuvres complètes que vous aurez écrites. Il faut aller par-delà la « généalogie de la morale » comme dit encore Nietzsche, qu’il faut relire sans cesse.

Mon attention accordée à la génétique n’implique aucun pessimisme anthropologique. Je revendique hautement le terme « aristocratique », au sens nietzschéen de noblesse - non pas celle des privilèges hérités, mais celle de l’esprit. Mon aristocratisme n’est donc nullement pessimiste - d’où ma mauvaise réputation.

H.R. Nietzsche avait ce mot : « il faut protéger les forts contre les faibles ».

Ph. S. C’est cela même.

H.R. Ce début d’année 2019 a vu le succès de Sérotonine, roman de l’anti-Sollers par excellence. Si vous êtes du côté du Dionysos nietzschéen, Houellebecq rejoint plutôt le pathos schopenhauerien. Ses écrits vous font-ils douter de votre indéfectible acquiescement au monde, de l’existence du paradis ?

Ph. S. Houellebecq est mon contemporain hyper-déprimé, dont je dis que je produis l’antidote. La sérotonine doit guérir de la dépression, mais occasionne deux effets secondaires fâcheux : soit des nausées, soit l’impuissance sexuelle, laquelle est très bien décrite par le narrateur. Il souffre de ne pas être un athée sexuel, aussi est-il obligé de fantasmer un temps - qui n’a, à mon sens, jamais existé - où des filles de dix-neuf ans étaient expertes en pornographie... Je n’ai jamais rencontré ce genre de filles.

Il ne m’arrive jamais de douter de l’existence du paradis, car je procède par négation de la négation : c’est l’infini, comme nous l’enseigne Hegel. J’explicite cela dans le film Mouvement (2016), de G.K. Galabov et Sophie Zhang.

H.R. Qui dit Dieu dit Diable, et pour le définir, vous vous référez au concept hégélien de « négation ». Mais pour cette même raison, vous-même, en quête de ce même néant, pouvez-vous vaincre tout à fait le Diable ? En quoi votre valorisation du néant se distingue-t-elle du nihilisme que vous prétendez combattre ?

Ph. S. Le nihilisme consiste à ne pas prendre au sérieux la question du néant, à rester dans la négativité. Le Faust de Goethe l’illustre très bien : il décrit une négation perpétuelle, tout ce qui vit mérite de périr. « L’humanité, la barbe ! » C’est cela, le Diable. Il n’a rien à voir avec le néant, qui est la même chose que l’être comme dit Hegel. L’être est le néant. Le néant n’est nullement valorisé chez moi - comment pourrais-je valoriser quelque chose qui n’est pas, et qui se tient dans le ne-pas-être, mais qui· voudrait être ?

H.R. Georges Bataille, dans son entretien avec Emmanuel Berl de 1954, disait quelque chose de semblable : « parler de néant, c’est trop dire, car ce serait supposer qu’il est. »

Ph. S. On peut le dire ainsi ! Je vous rappelle la citation en exergue de Madame Edwarda, tirée de Hegel : « La mort est ce qu’il y a de plus terrible, et maintenir l’œuvre de la mort est ce qui demande la plus grande force ».

H.R. Plutôt que le néant, valorisez-vous l’instant, la fugacité, l’inconsistance du temps, qu’incarne la musique de Mozart ? Vous écrivez dans Le Nouveau : « "Les dieux sont là", ou "Le dieu est là". Le dieu ou la déesse s’appelle là » (p. 28).

Ph. S. Oui, l’instant, la fugacité... Je ne parlerais pas comme vous d’inconsistance du temps, mais plutôt de condensation du temps...

H.R. Je pensais au Don Giovanni de Mozart tel qu’il est lu par Kierkegaard, pour qui ce héros symbolise le malheur, car hésitant entre plusieurs femmes, il n’en choisit aucune, ne se choisit pas, et se dissout dans le flux du chant, le flux du temps.

Ph. S. Que de sottises protestantes ! (Rires.) Ce qu’il faut dire de temps en temps, c’est que je parle de catholicisme parce que je ne suis pas protestant. Je reprends la phrase de Joyce : « Je n’ai aucune raison d’abandonner une absurdité cohérente pour une absurdité incohérente ». L’expression d’ « absurdité cohérente » me plaît beaucoup, comme me plaît l’Italie. Le dieu catholique est italien.

H.R. Votre catholicisme est un sensualisme.

Ph. S. Évidemment. L’Église catholique a véhiculé un paganisme unique, splendide. Vous allez au nord, et vous verrez que les visages sont crispés ; vous allez au sud, et vous verrez de l’agitation, des mouvements divers. Un peu d’épanouissement !

Ce n’est pas pour rien si mon Dictionnaire amoureux de Venise est un best-seller recommandé par toutes les agences de voyages.

La musique et l’amour ont en commun de tout donner à l’instant présent, au sens étymologique d’instans : l’imminent, mais aussi le prochain. Je pense à cette paraphrase de l’Évangile par Clément Rosset : « Sois l’ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît ».

« La musique est la nourriture de l’amour » dit Shakespeare. Oui, la déesse s’appelle « là », les dieux sont là, mais il faut aller plus loin et prendre la correction que Heidegger a suggérée lui-même, non pas Dasein (être-là), Da-seyn (être-le-là). Il est très important de voir la différence.

H.R. On pourrait jouer sur les mots, et penser à la note musicale « la ».

Ph. S. Oui, bien sûr, « la » majeur. Quintette avec clarinette de Mozart, hymne de la société secrète dite du Cœur absolu.

En parlant de dieux, un de mes grands amis vient de mourir, Marcel Detienne, auteur d’Apollon le couteau à la main, avec lequel je pouvais converser des dieux grecs sans arrêt.

Mais revenons à Rosset : l’instant est déjà très différent du présent, surtout celui de l’ancien temps. À peine a-t-on parlé de l’instant qu’il vient de passer, c’est l’immédiateté absolument fulgurante. J’ai été très ami avec Clément Rosset, sa formule est belle. C’était un grand lecteur de Nietzsche, comme le prouve son livre La Force majeure.

Sa citation suggère que l’instant passe ; or, il ne passe pas, puisqu’il n’est pas, qu’il n’est plus, qu’il a été. En reprenant le « saisonnement du temps » chez Heidegger, puis-je dire en français : je suis été ? C’est l’été. C’est tout le temps l’été, du moins dans les régions tempérées. J’ai été, je suis, je serai ce que j’ai été.

2019

A propos de Hocine Rahli

Agrégé de philosophie franco-algérien, Hocine Rahli est diplômé de relations internationales et d’arabe littéral, et compte plusieurs expériences en administration et dans l’enseignement

Agrégé de philosophie franco-algérien, Hocine Rahli est diplômé de relations internationales et d’arabe littéral, et compte plusieurs expériences en administration et dans l’enseignement

[1] Philippe Sollers, Sur la contradiction (lecture de l’essai de Mao, De la contradiction (1937), communication faite le 27 janvier 1971 au Groupe d’Études Théoriques de Tel Quel.

Version imprimable

Version imprimable Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

4 Messages

Cher Albert,

Oui, de nombreux mails en effet, mais probablement avons-nous reçus les mêmes. Aussi devons-nous penser à bien réduire de moitié le nombre des lecteurs attentifs... et demeurer modestes sur la portée de nos observations.

Edna l’Irlandaise... Mme Pucheux... ? Les indications au dos du portrait ont eu pour objectif d’identifier la personne. Mais si Marc Salabert a pu épouser Mme Pucheux (dont l’orthographe est d’ailleurs erronée), le père de Marie Salabert en revanche ne se prénommait pas Marc...

Amicalement,

D.B.

Cher D.B.,

Tu as dû, comme moi, recevoir des dizaines de mails de lecteurs attentifs à propos de la généalogie des personnages du Nouveau ! Il faut satisfaire leur curiosité !

Concernant le personnage d’Edna, la lecture des Lettres à Dominique Rolin (1981-2008) nous donne quelques indications. Il s’agit de « Mme Pucheux » (photo)

« Mme Pucheux ». Photogramme de Philippe Sollers, l’homme lumière.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le Lys d’or ? « Plus je la regarde, pourtant, moins elle a l’air commode, ma Leslie du dix-neuvième... Ou alors, elle cachait bien son jeu, corset, corsage et migraine, à l’escale, pour son capitaine même pas corsaire... Ce qui ne l’a pas empêchée de fabriquer d’une façon ou d’une autre, à travers sa fille, la légère Marie que voici à cinq ans, dans sa robe à volants, montée sur une table de guinguettes au bois de Vincennes... Marie, ma grand-mère... A la bougie !

Si on commence avec le vertige des origines... » (Gallimard, 1989, p. 81-82)

Je cite la dernière lettre quasi intégralement :

Précisons que Marie est Marie Rey, épouse de Louis Molinié, le grand-père escrimeur (Louis Rey dans Portrait du Joueur), le seul à garder son vrai prénom d’un roman à l’autre, du Portrait au Nouveau... Je te laisse nous en dire plus...

Amicalement,

A.G.

Cher DB (reprenons),

Difficile d’y voir clair. Je pense que ta conclusion le permet en partie : c’est un roman. Sollers y insiste systématiquement dans ses entretiens. A la lecture de L’Eclaircie, j’avais déjà souligné qu’il ne s’agissait pas d’autofiction. Personne n’avait remarqué que Sollers, dans un entretien, avait déclaré que la soeur Anne du roman n’était pas la soeur que l’on croyait. Le livre de Cortanze s’appelle justement Vérités et légendes. Legenda = ce qui doit être lu. Plutôt que de "biographèmes", je pense qu’on devrait parler de mythobiographèmes s’agissant des traces biographiques dans les romans de Sollers.

Je n’ai pas encore eu le temps de reprendre le roman à la lumière de tes premières indications. Toutefois, je prends cet exemple, il semble bien qu’Edna, l’Irlandaise, ait bien existé. Je l’ai rappelé récemment ici, photo à l’appui. Réécoutant un entretien sur Le lys d’or (tu m’avais envoyé la cassette que j’ai mise en ligne), je me suis aperçu qu’en 1989 Sollers évoquait déjà cette arrière-grand-mère...

Reste que les dates supposées de naissance et de mort des personnages (4e de couverture) sont fictives (à l’exception de Shakespeare). Exemple : si Lena est la mère du narrateur, elle ne peut être la mère de Sollers. Sollers raconte la mort de Mother dans Le secret qui date de... 1992. Sa mère est décédée en 1990 (lire ici)...

Il reste bien des énigmes.

Pourquoi Sollers écrit-il (p. 70) que Henri (1850-1930) fait les vendanges à Bordeaux en... 1936 ? Pourquoi Sollers qui donne comme dates pour Edna (1854-1936) (naissance de Philippe Joyaux) la fait mourir (p. 71) en... 1922 ? Incohérence ? Faute de frappe ? Date symbolique (Ulysse, Breton, Rivière) ? La "langue des oiseaux" (alchimie) ? Un moment de fatigue ? de distraction ? L’abus d’alcool ? (je plaisante). C’est d’autant plus surprenant que, par ailleurs, je n’ai pas relevé d’erreurs dans toutes les autres dates mentionnées par Sollers concernant des faits réels (vie de Shakespeare (bien qu’elle soit assez énigmatique), JO, etc...)

Tu relèves que personne ne s’est posé ces questions, mais les gens ne lisent que des yeux et, souvent, ne s’embarrasse pas des "détails" !

Dans son dernier texte, Le Philosophe Inconnu, Sollers écrit :

LE NOUVEAU... calendrier

Maintenant que plusieurs mois se sont écoulés depuis la parution du roman, et que les lecteurs professionnels ont tous rendu leur copie, nous ne pouvons que noter le peu d’attention qui aura été portée aux... dates. Pourtant, Philippe Sollers nous y invite régulièrement et ici en particulier. Le début de cet entretien en est une illustration :

"Hocine Rahli : Dans Le Nouveau, pourquoi accordez-vous une grande importance aux dates ?

Philippe Sollers : C’est l’importance d’un roman familial couvrant un grand nombre d’années : Henri (1850-1930), le navigateur ; Edna (1854-1936), l’Irlandaise ; Louis (1870-1956), l’escrimeur ; et Lena (1922-2007), que j’appelle la magicienne. J’attache une valeur particulière à cette famille qui aura fait preuve d’une grande liberté, malgré les vicissitudes de l’histoire, dans le sud-ouest de la France."

Pas plus d’attention n’aura encore été portée à la quatrième de couverture listant les membres familiaux comme les "personnages principaux", et pas plus enfin à cette déclaration :"Ce livre est un roman."

Du coup, les "personnages" de ce "roman familial", malicieusement annoncé et benoîtement lu comme tel, ont-ils existé ? Sauf erreur ou omission, pas une recension du roman ne semble poser la question. Dommage...

Car si les dates sont à ce point importantes, il est évident par exemple que Lena n’a pas pu naître en 1922 s’il s’agit bien de la mère de Philippe Sollers né en 1936... soit l’année de la disparition d’Edna, l’Irlandaise.

1922 ? Oui, Lena naît l’année de la mort de Proust (qu’elle lit), quand s’annonce le Surréalisme, quand paraît Ulysse de Joyce, cet irlandais.

Alors, les dates ? Ne faudrait-il pas toutes les interroger dans ce roman ? Et si elles sont biographiquement fausses, pourquoi sont-elles vraies dans le roman ? Un nouveau calendrier, une nouvelle histoire viendraient nous renseigner sur le Temps, avec son invité permanent du nom de Shakespeare (présent dès la première page du roman précédent Centre) dont on s’interroge toujours sur la réelle identité ! On ne comprendrait pas mieux le Temps qu’en lui laissant nous demander de lui échapper. Mais n’y parviendraient que ceux disposés à l’entendre…

Le roman se termine un dimanche. Dernier jour de la semaine ou premier du Temps divin...?