« Voyez les conditions de votre vie intellectuelle

comme elles sont, et ne sous-estimez pas le danger. »Francis Ponge, 1946.

De Tel Quel à L’Infini : « Lautréamont politique ». C’est d’abord le titre d’une intervention de Marcelin Pleynet, faite au Groupe Théoriques de Tel Quel le 13 janvier 1971, sur laquelle j’avais déjà attiré l’attention en juin 2007 dans ma tentative de dresser un historique des multiples lectures et publications des oeuvres de Lautréamont/Ducasse [1].

Dans la dernière livraison de la revue L’infini (n° 108, automne 2009), Pleynet lui-même commence sa chronique — Situation : "Politique" — par rappeler qu’à l’époque (1971) : « Marquer [...] ici Lautréamont/Ducasse, politique, c’est marquer, dans son champ même, l’activité d’un texte littéraire. » Pleynet souligne qu’il s’agissait alors de se démarquer de l’exploitation universitaire de Lautréamont.

Il s’agissait aussi de se démarquer de l’exploitation politique qui se faisait dans et autour du PCf, Aragon en étant la figure éminemment représentative. Figure d’autant plus exemplaire que, rappelant le rôle que les surréalistes avaient eu dans la découverte de Lautréamont, Aragon s’efforçait, dès 1967 — dans Lautréamont et nous et suite à la publication du Lautréamont par lui-même de Pleynet — de ramener la lecture de Lautréamont à ce qui avait pu en être dit quarante ans plus tôt. Manière remarquable de rappeler aux lecteurs d’alors quelques vérités méconnues, mais aussi d’éviter sans doute de penser ce que la lecture de Pleynet pouvait apporter de nouveau et que, pourtant, Aragon reconnaissait au début de la deuxième partie de son article-fleuve « Les "Poésies" voient le jour » :

« Le grand mérite de Marcelin Pleynet écrivant son Lautréamont par lui-même est d’y avoir souligné ce qu’il résume dans son entretien avec Jacques Henric, à savoir que les contradictions qu’on a voulu voir entre les deux écrivains celle des Chants et celle des Poésies se résolvent théoriquement dans l’aphorisme des Poésies « celle que je choisirai au hasard ne serait pas meilleure que l’autre si je les avais faites » et par ces mots encore : dans chacun de ces deux livres ce n’est jamais que la pratique de cette contradiction qui nous est proposée... Etc. »

mais pour aussitôt ajouter :

« Au point où j’en suis de mon écriture (comme M. Pl. dirait), c’est cette « pratique de la contradiction » qui devient mon sujet. Non point ainsi qu’elle se présente aujourd’hui aux nouvelles lunettes de la science. Non point aidée (ou alourdie) des connaissances acquises en cinquante années, depuis le temps où mes amis et moi découvrîmes avec une espèce d’ivresse, dont il y aurait beaucoup à dire, cette contradiction à pratiquer. Non point à la lumière des explorations récentes du langage. Mais au contraire, dans cette nuit de notre jeunesse, cette solitude qui fut la nôtre, cette non-science qui ressemblait à la protestation ; non point avec la volonté de connaître, mais celle de s’armer, non point dans ce désintéressement de laboratoire, mais dans les dangers de notre jeune vie. [...] (Les Lettres françaises, 8-14 juin 1967. Je souligne).

Phrases dans lesquelles un jeune lecteur de l’époque qui se demandait : « Faut-il lire le livre de Marcelin Pleynet ? », pouvait légitimement entendre, martelé : « Non Point » !

Et pouvait, néanmoins (pratique de la contradiction), passer outre...

- La 1ere édition

Il faut donc y insister pour les lecteurs d’aujourd’hui [2] : plus que les écrits revisités des surréalistes, plus que le texte de Debord-Wolman de 1956, Mode d’emploi du détournement, c’est bien la lecture des Chants de Maldoror et de Lautréamont qu’a proposée Pleynet dès juin 1966 (Tel Quel n° 26) — reprise dans son Lautréamont par lui-même un an plus tard — qui a créé une effervescence et une volonté à la fois de connaître et de s’armer considérables au-delà de la révélation fascinée (et souvent romantique [3]) que pouvait provoquer la lecture des Chants sinon des Poésies. Le quotidien Le Monde, dans son édition du 1er novembre 1967, consacra d’ailleurs une double page au livre de Pleynet, chose inimaginable aujourd’hui (cf. Autour d’un livre de Marcelin Pleynet).

Sollers écrit dans son article du Nouvel Observateur du 1er octobre 2009 paru sous le titre « Fou de Lautréamont » (« La révolution Lautréamont ») :

« En 1967, c’est l’année de la publication d’un livre qui redistribue les cartes, de façon claire et décisive, le « Lautréamont par lui-même », de Marcelin Pleynet. Un pas de plus dans l’établissement du lecteur et dans une absence de contradiction entre les « Chants » (le Mal) et « Poésies » (le Bien), donc relance de la question fondamentale promise à un grand avenir. » (Je souligne).

« Un pas de plus dans l’établissement du lecteur » ?

Citons Pleynet :

« Que le lecteur relise la première strophe de chacun des six Chants ; autrement dit, qu’aussi souvent que possible il éclaire sa lecture par les articulations qui la commandent ; et il trouvera, à condition de ne pas se laisser prendre à son propre jeu, à travers sa lecture, une lecture constamment empêchée [...], qui chiffre et déchiffre les empêchements de toute lecture, et d’abord de celle du lecteur comme lecteur, de celle du lecteur comme personnage, de celle du lecteur comme écrivain, de l’écrivain comme lecteur... Lecteur auquel nous ne saurions finalement mieux dire que Lautréamont : Allez y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire. » (Lautréamont par lui-même, p. 146)

« une absence de contradiction entre les « Chants » (le Mal) et « Poésies » (le Bien) » ?

Pleynet :

« LE RAPPORT MALDOROR-POÉSIES. [...] Les Poésies ne furent écrites que pour dénoncer une lecture des Chants prise dans le dualisme bien-mal, cette lecture précisément que ceux qui dénoncent les Poésies sont amenés à déclarer [4]. [...] Ce rapport Chants de Maldoror-Poésies a été soigneusement établi par Isidore Ducasse, pas la moindre ambiguïté là-dessus, Ducasse a voulu que les deux livres soient unis, et ils le sont. » (Idem, p. 152 et 153).

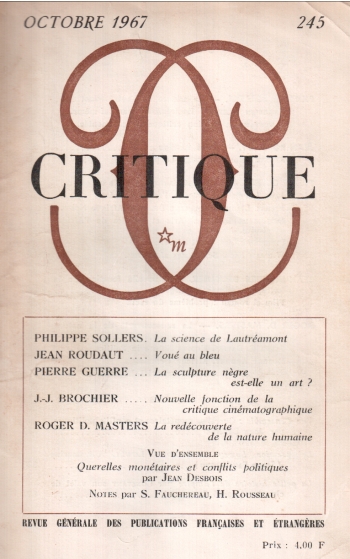

Faut-il rappeler que le livre de Pleynet est publié un an juste avant Mai 1968 ? Que l’essai de Sollers qui le relance aussitôt, La science de Lautréamont, publié dans la revue Critique en octobre 1967 [5], sera repris à la fin de Logiques en avril 1968 [6] ? Et qu’on lit dans La science de Lautréamont :

« Il s’agit d’introduire dans la langue (par le "chant") ce qu’il faut faire, et cela sans ambiguïté, de façon dissymétrique, selon un saut qualitatif et une inégalité de développement : "Je ne chante pas ce qu’il ne faut pas faire. Je chante ce qu’il faut faire. Le premier ne contient pas le second. Le second contient le premier." De même, le bien n’est pas le "contraire" du mal, mais "la victoire sur le mal, la négation du mal" (la négation de la négation) » (c’est moi qui souligne).

Sollers ajoute en note — premier rapprochement entre la logique à l’oeuvre chez Lautréamont et la logique chinoise — :

« Chi-Tsang, dans son Essai sur la théorie de la double vérité, définit comme une "grille qui fait décoller du sol" le fait d’employer des séries de négations de négations jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien qui puisse être affirmé ou nié. On obtient alors une "vérité du monde" :

a. Affirmation d’être

b. Affirmation ou d’être ou de non-être

c. Affirmation ou négation à la fois d’être et de non-être ;

et une " vérité absolue " :

a. Affirmation de non-être

b. Négation à la fois d’être et de non-être

c. Ni affirmation ni négation d’être et de non-être. »

Entre 1967 et 1971, il y a eu Mai 68 et la rupture qui s’ensuivit pour le groupe Tel Quel avec le PCf et une certaine forme de Politiquement Correct (« Et ce n’est pas sans-arrière pensée que je mets une fois de plus une majuscule à Politiquement et à Correct » écrit Pleynet dans L’infini).

« Lautréamont politique », donc. Publiée dans le n° 45 de Tel Quel (printemps 1971), l’intervention de Pleynet suivra immédiatement Sur la contradiction de Mao-tse-toung, la communication faite par Sollers le 27 janvier 1971 au G.E.T. de Tel Quel. Logiques.

Dans le même numéro de L’infini 108, Pleynet poursuit :

« A l’époque [1971], Lautréamont se trouvait, dans la collection de la Pléiade, en quelque sorte marié avec Germain Nouveau [7]. Ce qui semble s’être arrangé depuis... puisque la dernière édition des Oeuvres de Lautréamont dans cette collection ne comporte plus que les textes de Lautréamont-Ducasse (Chants de Maldoror et Poésies) accompagnés cette fois des principaux essais et commentaires qui ont célébré le génie de l’écrivain. »

Jean-Luc Steinmetz indique dans l’entretien ci-dessous que l’initiative en reviendrait à Antoine Gallimard. Il ajoute que c’est aussi un choix délibéré de n’avoir retenu dans les Lectures de Lautréamont que les essais d’écrivains ou d’artistes et non les travaux d’universitaires. Choix courageux quand on est soi-même, comme le rappelle Steinmetz, universitaire [8].

Pleynet écrit : « Lautréamont politique donc aujourd’hui comme jamais. »

Mais qu’en est-il de "la" politique ou "du" politique ? Pleynet rappelle qu’en 1999, il est revenu, à Nantes, sur ce problème à l’occasion d’une conférence « Poésie et Révolution », long développement historique des conséquences de la phrase de Baudelaire — dans des notes sur Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos — : « La révolution a été faite par des voluptueux. ». « Sans autre écho », précise Pleynet.

Poésie et « Révolution »

Dans Poésie et Révolution, en 1999, et comme pour en finir avec le XXe siècle (et le XIXe à travers les âges !), Pleynet écrivait :

« La position de Baudelaire lui permettra [...] de définir la Révolution, (« La révolution a été faite par des voluptueux ») et dans le même mouvement l’essence même de la Terreur.

De Hugo à Baudelaire, c’est affaire d’expérience, de manière de vivre, de manière d’agir, de manière de procéder, de manière de combattre : de style.

De l’un à l’autre s’ouvre, pour Lautréamont tout d’abord, une vision parodique sans précédent du " dieu social ".

Lautréamont emprunte son pseudonyme à un des membres du parti de Michelet, Eugène Sue [9], intitule, dès 1868, son premier livre Les Chants de Maldoror : livre qui, entre tous, et aussi explicitement que possible, traite du populisme comme religion des aménagements de la terrorisation.

En novembre 1868, il adressera deux exemplaires du Chant l à Victor Hugo, à Guernesey, avec une lettre qu’il conclut « moi qui ne suis encore rien dans ce siècle tandis que vous, vous y êtes Tout. »

La critique depuis toujours s’interroge sur le nom que Lautréamont a cru devoir donner au très violent héros de sa parodie : « Maldoror ». Nom qu’il est tout de même très difficile d’entendre autrement que « mal d’aurore » ; et qu’il suffit de replacer dans le contexte historique de cette seconde moitié du XIXe siècle porté par la croyance au « Progrès » et par l’eschatologie républicaine, pour comprendre très clairement de quoi il s’agit, et que je résumerais par un jeu de mot auquel tout écrivain digne de ce nom, et a fortiori Lautréamont, n’aura pas pu ne pas penser : Maldoror, mal d’aurore, mal d’horreur (« Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes. » — Sophisme : jugement qui est conçu avec l’intention d’induire en erreur). Les siècles pourriront de n’entendre pas cela.

Mal d’aurore/mal d’horreur. La pensée des deux fascicules qui font suite aux Chants de Maldoror, les Poésies, n’est-elle pas, dans sa rigoureuse et étourdissante logique, la claire conséquence de ce jeu de mot ?

Et pourquoi ne pas tenir compte que, là encore, après Pascal, le nom de Victor Hugo est celui qui se trouve le plus souvent cité (plus de 12 fois en moins de 37 pages) dans les Poésies, pour la simple raison que c’est sans aucun doute lui, Hugo, qui a le plus fidèlement habité ce mal d’aurore : la croyance en l’aurore et l’expérience de ses obscurités.

Le déplacement est bien entendu considérable. Et s’il est une pensée, c’est-à-dire une manière de vivre, un style qui, en même temps exclut toute terreur, et révolutionne tout aménagement possible et terrorisant de la Révolution, c’est bien celui qui préside à la réalisation des deux fascicules des Poésies [10].

N’est-ce pas au sens strict, étymologique du mot (révolution, de revolvere : retourner) que les Poésies (de celui qui renaît à lui-même et redevient Isidore Ducasse, après avoir été Lautréamont) produisent une révolution dans la Révolution.

Isidore Ducasse écrit, dans Poésies II :

« La raison, le sentiment se conseillent, se suppléent. Quiconque ne connaît qu’un des deux, en renonçant à l’autre, se prive de la totalité des secours qui nous ont été accordés pour nous conduire. Vauvenargues dit "se prive d’une partie des secours". Quoique sa phrase, la mienne reposent sur les personnifications de l’âme dans le sentiment, la raison, celle que je choisirais au hasard ne serait pas meilleure que l’autre, si je les avais faites (c’est moi qui souligne. M.P.). L’une ne peut pas être rejetée par moi. L’autre a pu être acceptée de Vauvenargues. »Révolution de la pensée (qui, en tant que telle, « pense ce qui a été pensé ») indissociable d’un faire, d’une poétique vécue dans la pensée du retour, comme révolution du style, révolution existentielle.

S’il y a révolution, et c’est de multiples façons que la question aujourd’hui se pose, elle ne serait que dans la perspective qui implique que nous tenions compte (dans ce qu’il faut bien déjà considérer comme le début du XXIe siècle) de notre histoire comme enterrement ou comme Avènement... S’il y a révolution ne doutons pas que pour avoir lieu, il importe qu’elle ait toujours eu lieu.

Des plus ou moins immédiats et plus ou moins heureux héritiers de la Révolution française et de la Terreur, jusqu’à nous, si nous devons, au XXe siècle, encore compter les répétitions caricaturalement monstrueuses du couple Révolution/Terreur, n’est-ce pas parce que ces répétitions sont venues oblitérer, ce qui déjà faisait retour et Avènement, dans le retour de la révolution.

Et si la Révolution n’était un fait de société exempt de Terreur que dans la mesure où elle n’est pas socialisable ?

N’est-ce pas ce que, après Baudelaire, des poètes, que l’on va très symptomatiquement placer sous la rubrique des "poètes maudits" (poètes maudits, poètes médits), s’emploient à penser en reprenant historiquement les oeuvres des deux grandes figures les plus justement institutionnalisées et « socialisées » de l’idéologie républicaine Michelet et Hugo ?

Nietzsche souligne dans sa Théorie du style (1882- 1884) : « La première chose qui soit nécessaire c’est la vie : le style doit vivre. [...] Le style doit prouver qu’on croit à ses idées et qu’on ne se contente pas de les penser, mais qu’on les ressent. »

Poésie et « Révolution », Editions Pleins Feux, 2000, p. 42-45.

Politique, humanisme et « grande politique »

Pleynet, à la fin de ce passage, cite Nietzsche (et ajoute : « Il n’en va pas autrement pour Rimbaud. ») et, si, dans la suite, cette fois, de son article de L’Infini, il relève que Heidegger note (dans la Lettre sur l’humanisme) :

« — Tout est politique [...] implique que la réalité tout entière est ramené à la mesure de l’homme, à celle de ses combats, de ses aspirations et de ses évaluations. Ce que nous entendons aujourd’hui par "politique" est circonscrit à ce plan dont parle Sartre, et où il y a seulement des hommes »,

ajoutant :

« Telle est l’acception dans laquelle s’entend couramment , aujourd’hui encore (que dis-je, aujourd’hui surtout !) le mot de « politique ». » (C’est M. P. qui souligne)

on pourrait sans doute citer — contradictoirement et non contradictoirement — cet autre texte de Nietzsche :

« Lorsque la vérité entrera en lutte avec le mensonge millénaire, nous aurons des ébranlements comme il n’y en eut jamais, une convulsion de tremblements de terre, un déplacement de montagnes et de vallées, tels qu’on en a jamais rêvé de pareils. L’idée de politique sera alors complètement intégrée à la lutte des esprits. Toutes les combinaisons de puissance la vieille société auront sauté en l’air — car elles sont toutes assises sur le mensonge. Il y aura des guerres comme il n’y en a jamais eu sur terre. C’est seulement à partir de moi qu’il y a dans le monde une grande politique. » (Pourquoi je suis un destin, dernier chapitre de Ecce homo (Folio, p.188) cité par Sollers : dans Une vie divine, p.479 — et dans Guerres secrètes, p.288).

Lautréamont/Maldoror :

« Je suis le fils de l’homme et de la femme, d’après ce qu’on m’a dit. Ca m’étonne... Je croyais être davantage ! » — « Était-ce comme une récompense ? Objet de mes voeux, je n’appartenais plus à l’humanité ! Pour moi, j’entendis l’interprétation ainsi, et j’en éprouvai une joie plus que profonde. » (Les Chants de Maldoror, Chant IV)

« Lautréamont politique donc aujourd’hui comme jamais » : cela s’entend et se lit aussi à la lumière de Nietzsche. La « grande politique » sera aussi une question de style. « Une révolution du style ».

Lautréamont en Pléiade

Sollers parle du Lautréamont en Pléiade devant la caméra de Joseph Vebret (2’43)

Présentation de l’éditeur

Toutes les notions qui permettent de penser la littérature — auteur, lecteur, texte, genre, plagiat, parodie, humour, ironie — sont mises à la question par Lautréamont. Il nous requiert d’abord par une révolte majeure. Il nous intrigue non moins par les procédés auxquels il a recouru pour la dire : sa technique de combat. Et il nous aide à concevoir ce qu’est la fiction moderne.

Mais combien de lecteurs a-t-il touché en son temps ? Une dizaine peut-être.

Ouvrages non diffusés, mort précoce : les conditions d’un oubli définitif étaient réunies. Il y eut pourtant renaissance, grâce à des entremetteurs avisés, et à des rééditions, comme celle des Poésies dont André Breton alla recopier à la Bibliothèque nationale les seuls exemplaires alors connus.

Au fil des ans, le nombre des lecteurs s’est accru. Et parmi eux des écrivains, accompagnateurs distants ou prosélytes inconditionnels, ont reconstruit Lautréamont en édifiant leur oeuvre propre. C’est pourquoi ce volume leur fait place : il propose une édition nouvelle de l’oeuvre — parue sous l’anonyme en 1868 (le Chant premier), sous pseudonyme en 1869 (Les Chants de Maldoror par « le comte de Lautréamont »), sous patronyme en 1870 (Poésies I et Poésies II d’Isidore Ducasse) ; puis, dans un dossier de Lectures, il donne la parole aux écrivains : les premiers médiateurs, Gourmont ou Larbaud, les surréalistes ensuite, pour qui Lautréamont représente le phénomène littéraire absolu, et enfin tous ceux qui, de Césaire à Le Clézio, de Ponge à Sollers, virent en Ducasse une pierre de touche.

D’autres consciences, dans l’avenir, approcheront ces textes. Le mauvais esprit des Chants ne peut que provoquer une riposte. Et le ton formulaire des Poésies en fait un vocabulaire pour le futur. Un tel « Grand Combat » n’a pas de raisons de cesser. L’oeuvre, pourtant, « s’échappe quand même » (Le Clézio). Sa violence, ses blasphèmes, ses perversions, son « cri d’ironie immense » couvrent à jamais Ducasse, irrégulier devenu régulateur, d’une enveloppe d’authentique mystère.

Ce volume contient :

— préface, chronologie, note sur la présente édition par Jean-Luc Steinmetz.

— " *** " : Les Chants de Maldoror. Chant premier (1868) ;

— le comte de Lautréamont : Les Chants de Maldoror (1869) ;

— Isidore Ducasse : Poésies I, Poésies II, Correspondance ;

— Textes d’attribution incertaine ;

— LECTURES DE LAUTRÉAMONT : textes d’Épistémon, Poulet-Malassis, Asselineau, Bloy, Genonceaux, Gourmont, Larbaud, Breton, Paulhan, Gide, Soupault, Pierre-Quint, Supervielle, Cassou, Delteil, Crevel, Dermée, Ungaretti, Gómez de la Serna, Thibaudet, Arland, Maeterlinck, Valéry, Éluard [11], Périer, Michaux, Dujardin, Cocteau, Hellens, Jaloux, Aragon, Césaire, Ponge, Artaud, Reverdy, Masson, Bachelard, Caillois, Gracq, Blanchot, Camus, Debord et Wolman, Marcelin Pleynet, Philippe Sollers, J.M.G. Le Clézio, Alain Jouffroy ;

— notes, bibliographie [12].

Jean-Luc Steinmetz parle de la nouvelle édition

Jean-Luc Steinmetz était l’invité de François Angelier lors de l’émission Mauvais genres le samedi 26 septembre à 21h (avec la collaboration de Michel Meurger).

« Tout arrive » : le vendredi 16 octobre, sur France Culture, Jean-Luc Steinmetz sera également l’invité d’Arnaud Laporte.

Voir Lautréamont manifeste, article écrit après le "débat" avec Philippe Sollers du jeudi 15 octobre au musée d’Orsay.

Jacques Drillon lit le début des Chants de Maldoror

La révolution Lautréamont

par Philippe Sollers

- Illustration YAN

- d’après coll. de photos prêtées par Jean-Jacques Lefrère

Vous ouvrez mécaniquement la nouvelle Pléiade consacrée à Lautréamont, vous croyez connaître l’auteur, depuis longtemps archivé parmi les grands classiques du XIX’ siècle, vous jetez un coup d’oeil sur le début des « Chants de Maldoror », et vous vous apercevez que, croyant les avoir lus autrefois, vous êtes saisi d’un léger vertige : « Plût au ciel que le lecteur enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il lit... »

Ça y est, vous êtes pris, ou repris, vous voulez en savoir davantage, vous vous enhardissez, vous devenez féroce, ce qui vous change de la lourde torpeur agitée de l’actualité. Mais votre surprise augmente en découvrant que ce volume est suivi des principaux textes écrits sur les « Chants » et sur « Poésies » depuis cent quarante ans : Breton, Aragon, Artaud, Gracq, Blanchot et bien d’autres, un fabuleux roman. Court-circuit massif : après deux guerres mondiales, des massacres insensés et des tonnes de littérature, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, est plus présent, plus vif et plus énigmatique que jamais.

Il meurt à 24 ans, quasiment inconnu, en 1870, pendant le siège de Paris. A peine quelques recensions pour les « Chants », rien sur « Poésies ». Mais le feu couve sous la cendre, le fluide agit, la stupeur va se faire de plus en plus forte. C’est Léon Bloy, d’abord, en 1890, dans une intervention intitulée « le Cabanon de Prométhée » : aucun doute, l’auteur est fou. « C’est un aliéné qui parle, le plus déplorable, le plus déchirant des aliénés. » C’est un génie, soit, mais avorté. Remy de Gourmont, l’année suivante, donne davantage de renseignements dans « le Mercure de France » et va même, le premier, recopier des extraits de « Poésies » à la Bibliothèque nationale (vingt et un ans après leur publication), ce qui ne semble attirer l’attention de personne. Pour Gourmont aussi, Lautréamont est fou, mais d’une « folie lucide ». André Gide, en 1905, note dans son « Journal » qu’il lit le sixième « Chant » à haute voix, visiblement séduit par l’atmosphère hautement pédérastique du livre. Il n’ira guère plus loin et évite, de façon étrange, de parler de l’aspect criminel de Maldoror. Valery Larbaud, en 1914, reprend Gourmont, en moins bien. Le thème de la « folie » aura la vie dure, comme le prouve encore cette piteuse déclaration d’Albert Thibaudet en 1925 : « Lautréamont n’est assurément pas un de mes auteurs de chevet, et je persiste à penser qu’il y il y a, dans son cas, un élément de folie. » On me dit que Thibaudet a tendance à revenir ces jours-ci, comme quoi notre temps est bien celui d’une régression majeure.

Enfin surgissent Breton et Aragon. Breton, d’abord, dans dans « Littérature », en 1919 : « A mon sens, il y va de toute la question du langage. » Et l’année suivante, en plein dans le mille : « Je crois que la littérature tend à devenir, pour les modernes, une machine puissante qui remplace avantageusement les anciennes manières de penser. » La littérature serait donc là pour penser ? Ce n’est pas ce qu’on nous dit tous les jours en réclamant du cinéma social réaliste, des romans familiaux et naturalistes. Le surréalisme révèle et célèbre Lautréamont et, en même temps, le voile. Breton a certes raison de dire qu’il est « l’expression d’une révélation totale qui semble excéder les possibilités humaines », mais la nouvelle raison qu’il représente avec Rimbaud, une raison qui englobe et dissout la déraison la plus violente, reste pour une part indéchiffrable.

En 1947, Julien Gracq voit surtout dans « les Chants » une formidable révolte adolescente due à l’enfermement scolaire (Jarry en est un autre exemple singulier), et Lautréamont devient alors un « dynamiteur archangélique ». Pour Artaud, qui le rapproche de Nietzsche, c’est un « poète enragé de vérité », et c’est vrai. Cependant, il faut attendre 1950, et le « Lautréamont et Sade » de Blanchot pour que les choses s’éclairent. Blanchot est en effet le premier à préciser que le personnage principal des « Chants » est le lecteur, le lecteur que devient Lautréamont lui-même en écrivant sa stupéfiante aventure. Il y a une il y a une « logique implacable » à l’oeuvre dans les ténèbres du Mal comme il y aura bientôt une logique tout aussi implacable dans l’apologie du Bien. L’homme est mauvais, celui qui l’a créé est mauvais, toutes les strophes impeccablement fiévreuses des « Chants » nous le rappellent avec une maîtrise mathématique du délire, servie par un humour terroriste. Est-ce sérieux ? Oui, très. Est-ce comique ? Pas moins. Voilà de quoi désorienter à jamais l’être humain ce « canard du doute ».

On comprend que Camus, en 1951, dans « l’Homme révolté » ne soit pas d’accord. Pour lui, Lautréamont tombe dans une « tentation nihiliste » et il ne voit dans « Poésies » que des « banalités laborieuses », un « morne anticonformisme » et même un goût de « l’asservissement intellectuel » qui s’épanouit dans les totalitarismes du XXe siècle. Le commandeur Breton réagit immédiatement dans un article cinglant, « Sucre jaune », où il attaque aussi le « Baudelaire » de Sartre : « On ne saurait trop s’indigner que des écrivains jouissant de la faveur publique s’emploient à ravaler ce qui est mille fois plus grand qu’eux. » Le malentendu est total. Camus et Sartre parlent morale, Breton poésie. Mais poésie dans un sens tout autre que celui de « poète », de « poèmes », et c’est là le coeur de la question. Rien n’est plus « moral » que la logique de Lautréamont, mais pour une autre raison profonde et démonstrative qui n’a plus aucun rapport avec le poison de la « moraline » (selon le mot de Nietzsche) [13].

Lautréamont poursuit sa route. On le trouve, en 1956, dans « Mode d’emploi du détournement » de Debord et Wolman, et on sait que toute l’oeuvre de Debord est marquée par « Poésies », ce qui se laisse entendre dès « la Société du spectacle ». Le « détournement » est une technique de guerre corrosive, de même que l’art, extrêmement difficile, de la citation. Debord a montré là une virtuosité décapante. Le surréalisme, le situationnisme : comment comprendre le XXe siècle sans ces deux revendications passionnées de liberté ?

En 1967, c’est l’année de la publication d’un livre qui redistribue les cartes, de façon claire et décisive, le « Lautréamont par lui-même », de Marcelin Pleynet. Un pas de plus dans l’établissement du lecteur et dans une absence de contradiction entre les « Chants » (le Mal) et « Poésies » (le Bien), donc relance de la question fondamentale promise à un grand avenir. Du coup Aragon, dans un double article retentissant, s’enflamme. A partir du livre de Pleynet, il revit sa jeunesse, sa rencontre avec Breton à l’âge de 20 ans, au Val-de-Grâce, leurs veilles de médecins auxiliaires au « quatrième fiévreux », chez les fous. Ils sont fous des « Chants de Maldoror », ils se les récitent à tue-tête pendant les bombardements allemands sur Paris. « Parfois, derrière les portes cadenassées, les fous hurlaient, nous insultant, frappant les murs des deux poings. Cela donnait au texte un commentaire obscène et surprenant. » C’est Breton, un peu plus tard, en 1919, qui ira recopier intégralement « Poésies » à la Bibliothèque nationale. Elles paraissent enfin dans la revue « Littérature » : le mouvement est lancé.

Et il continue de plus belle, ces temps-ci, avec « Ligne de risque », la revue de Yannick Haenel et François Meyronnis. Comme quoi, Lautréamont avait raison de déclarer : « A l’heure où j’écris, de nouveaux frissons parcourent l’atmosphère intellectuelle ; il ne s’agit que d’avoir le courage de les regarder en face. »

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 1er octobre 2009.

Paru sous le titre Fou de Lautréamont.

En 1970, Louis Aragon insistait sur l’influence majeure de son œuvre.

L’insurrection Lautréamont

par Cécile Guilbert

Qu’elles fassent leur chemin dans l’ombre ou sous les sunlights, bloquées par la censure ou la surproduction éditoriale qui en constitue la forme contemporaine, il est des publications qui, comme des déclarations de guerre secrètes, trouent le Temps, font refluer l’Histoire, relancent loin en avant et pour des lustres le destin du langage et de la pensée. Après elles, rien ne sera plus jamais comme avant. Même s’il faut souvent attendre très longtemps pour le comprendre.

Prototype exemplaire de cette radicalité clandestine : la publication, fin 1868, du Chant premier de Maldoror, déroutante et sarcastique prose parodiant le roman gothique. Signé "***", elle est suivie, l’année suivante, des six Chants de Maldoror "par le comte de Lautréamont", lequel reprend son nom d’Isidore Ducasse pour faire paraître, au printemps 1870, Poésies I et II. Astéronyme, pseudonyme, patronyme : après ces trois glissements stratégiques d’identité, ces trois actes à compte d’auteur perpétrés en trois ans dans l’indifférence générale, c’est donc un parfait inconnu qui meurt à 24 ans, en novembre 1870. Autant dire une passionnante énigme biographique dont la révélation historique est toujours en cours (voir l’émouvant et passionnant Lautréamont de Jean-Jacques Lefrère, Flammarion, 2008). Et l’auteur de deux géniales bombes à retardement à travers lesquelles va se jouer un moment capital de la pensée moderne, détonateur de toutes les insurrections à venir. Nul hasard d’ailleurs à ce que l’oeuvre de Sade préfigure, dans sa radicalité comme dans sa longue occultation, celle de Lautréamont. Révolution, Terreur, mort de Dieu : qui dénoue dans le langage ce noeud métaphysique étrangleur conquiert la liberté. Mais comment ?

La réponse se trouve dans cette nouvelle mouture des oeuvres complètes en "Pléiade", qui, quarante ans après sa première édition, constitue un événement en tant que nouvelle arme de longue portée et pari sur l’avenir. Facile à lire mais difficile à comprendre, d’une sophistication rhétorique aussi redoutable qu’antilogique, le "Montévidéen" (comme il se nomme) cherche une nouvelle raison qu’il libère en même temps qu’il la formule dans deux livres semblant s’annuler l’un l’autre. Et prend la littérature comme sujet. "A son contact, écrit Jean-Luc Steinmetz, le maître d’oeuvre de l’ouvrage, toutes les notions qui permettent de penser la littérature : auteur, lecteur, texte, genre, plagiat, parodie, humour, ironie sont, pour ainsi dire, mises à la question."

Les Chants ? Une épopée cosmique du mal qui, mêlant tous les genres, dynamite Dieu et l’espèce humaine. Les Poésies ? Un recueil de maximes détournant et plagiant pour les corriger "au bien" la fine fleur de la pensée classique française. "Il n’y a d’intérêt que là où il y a contradiction", disait Hegel. Y en a-t-il une avec Lautréamont-Ducasse ? C’est précisément toute la question qui, d’un intérêt infini, se trouve démontée et remontée dans ce nouveau volume dont on se demande seulement, tant cela semble contredire son projet, pourquoi le nom de Ducasse ne figure pas sur la jaquette...

Car, innovation majeure de cette "Pléiade", le "dispositif Maldoror-Poésies", qui comprend aussi les sept lettres connues de Ducasse, se double ici d’un autre : la publication des textes de la quarantaine d’écrivains qui, de 1870 à nos jours (soit d’Asselineau à Sollers, en passant par Larbaud, les surréalistes, Paulhan, Caillois, Gracq, Debord, etc.) l’ont redécouvert et interprété pour tour à tour s’opposer, se compléter, se répondre à travers études, articles, numéros spéciaux de revues, pamphlets et préfaces*.

Une lecture passionnante, où celle de l’auteur s’indexe dans un premier temps sur la progressive révélation de ses textes. D’abord les Chants, déterrés par Bloy et Gourmont, qui n’y voient, en 1890, qu’originalité outrancière et pathologie infantile (une approche qui influencera toutes les lectures "fin de siècle" et au-delà). Puis les Poésies, que, dans un geste aussi magnifiquement décisif qu’inapparent, Breton recopie à la Bibliothèque nationale et publie avec Aragon en 1919. "Il y va de toute la question du langage", écrit-il, le dégageant de la folie comme du romantisme pour rapprocher son "art poétique" de celui de Rimbaud et enfoncer le clou un an plus tard : "La littérature tend à devenir pour les modernes une machine puissante qui remplace avantageusement les anciennes manières de penser."

Sabordage et renflouement

Lecture fascinante aussi, puisque la juste appréciation de cette révolution métaphysique opérée à travers le verbe tient à la capacité de lire simultanément les Chants et les Poésies, sans surestimer les uns par rapport aux autres. Où se vérifie qu’à l’exception de Breton et Aragon (même s’ils l’ont trop sacralisé), de Blanchot (magistral) et de Tel Quel (textes majeurs de Pleynet et Sollers), bien peu ont su se dégager des lectures symptômales qu’il provoque. Même Artaud ne peut s’empêcher de l’instrumentaliser dans un superbe numéro d’identification projective en "suicidé de la société" très à côté de la plaque. Pour ne rien dire de ceux qui, à son contact (c’est le test), se révèlent "Grandes-Têtes-Molles" : Bachelard qui, dans un ahurissant contresens, en fait "le poète des muscles et du cri" ; Camus, qui s’aveugle sur les "banalités laborieuses des Poésies" ; Le Clézio qui, le puérilisant en le tirant vers le primitivisme et "la pensée sauvage", ose évoquer une "langue qui n’a pas su s’écrire" ! A l’écart, on saluera l’audacieux Alain Jouffroy qui, interprétant le 6e Chant comme détournement des funérailles du conventionnel régicide Lepeletier de Saint-Fargeau, se livre à un singulier et réjouissant exercice de création intuitive.

"Munissez votre bibliothèque personnelle du seul dispositif permettant son sabordage et son renflouement à volonté", recommandait Ponge avec malice, évoquant Maldoror et les Poésies. Mieux, doublez-le de cette "Bibliothèque de la Pléiade" qui n’a jamais mieux porté son nom. Et allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire.

Cécile Guilbert, Le Monde des livres du 24-09-09.

* On regrettera l’absence de trois brillantes contributions récentes publiées chez Gallimard et ne figurant même pas, fait incompréhensible, dans la bibliographie : Roberto Calasso (" Elucubrations d’un serial killer ", La Littérature et les Dieux, 2001), François Meyronnis (" Un hibou sérieux jusqu’à l’éternité ", L’Axe du néant, 2003), Yannick Haenel (" Lautréamont, en avant ", NRF n°588, février 2009).

Philippe Sollers termine son texte en citant Ligne de risque, la revue animée par François Meyronnis et Yannick Haenel. C’est par ces noms que nous commencions Isidore Ducasse : « Cette publication permanente n’a pas de prix. », en juin 2007. Cécile Guilbert, dans une note de son article, regrette « l’absence de trois brillantes contributions récentes publiées chez Gallimard et ne figurant même pas, fait incompréhensible, dans la bibliographie : Roberto Calasso ("Elucubrations d’un serial killer", La Littérature et les Dieux, 2001), François Meyronnis ("Un hibou sérieux jusqu’à l’éternité", L’Axe du néant, 2003), Yannick Haenel ("Lautréamont, en avant", NRF n°588, février 2009) » [14].

Réparons donc partiellement cet oubli.

Un hibou sérieux jusqu’à l’éternité

par François Meyronnis

Dans son essai L’Axe du Néant (2003), dont tout laisse à penser qu’il n’a pas encore été lu, François Meyronnis évoque la possibilité d’une nouvelle « théorie révolutionnaire » et d’un « style insurrectionnel » (Rappelons les mots de Nietzsche, cités par Marcelin Pleynet dans Poésie et Révolution : « La première chose qui soit nécessaire c’est la vie : le style doit vivre. [...] Le style doit prouver qu’on croit à ses idées et qu’on ne se contente pas de les penser, mais qu’on les ressent. »). C’est, au beau milieu du livre (p. 314), l’axe autour duquel tout pivote. Cet axe a un nom, doublé d’un pseudonyme : Isidore Ducasse, comte de Lautréamont.

En pierre d’attente, cette citation de Heidegger :

« En même temps que l’indemne, dans l’éclaircie de l’Être apparaît le malfaisant. L’essence du malfaisant ne consiste pas dans la pure malice de l’agir humain, elle repose dans la malignité de la fureur. L’un et l’autre, l’indemne et la fureur ne peuvent toutefois déployer leur essence dans l’Être qu’en tant que l’Être lui-même est le lieu du combat. En lui se cèle la provenance essentielle du néantiser. [...] Le néantisant dans l’Être est l’essence de ce que j’appelle le Rien [15]. C’est pourquoi la pensée, parce qu’elle pense l’Être, pense le Rien.

Seul l’Être accorde à l’indemne son lever dans la grâce [16] et à la fureur son élan vers la ruine. »Lettre sur l’humanisme, in Questions III, tel/gallimard, p. 121 et 123.

Quand ça commence à sentir partout le suicide, ne cherche aucun subterfuge. Au lieu de te détourner, dirige-toi au contraire vers la lumière du Néant, cette lumière — disent les Kabbalistes — « trop sombre pour briller ».

Si tu veux que ta parole et ton être accèdent au SlGNE DE VIE, applique-leur ce que Gottfried Benn appelle la « contrainte créatrice du Néant ». Elle seule rendra de nouveau possible la permutation incessante d’une « théorie révolutionnaire », qui viendra de bien plus loin que la syntaxe hégélo-marxiste, et d’un « style insurrectionnel », qui ne détruira les formes que pour les remettre en jeu. Même lorsque le faux n’est plus dialectisable, tu as cette ressource : reprendre la question du Néant à la racine — jusqu’à faire sauter la cave sonore de la métaphysique. Premier acte, avant que la situation explose : déposer, comme avant toi Jarry, Tzara, Breton, Sollers et Debord, une carte de visite chez

Me voici parmi vous comme un dieu immortel.

Je ne suis plus mortel et tous vous me rendez

L’honneur qui me convient.Empédocle [18]

Un nom parfois suffit à tout redistribuer. Un tel nom existe dans la littérature française : celui de Lautréamont. Se tourner vers lui ne va pas de soi et nécessite un effort de la pensée ; mais aussi un dire qui soit à la hauteur. Alors il en résulte de grandes conséquences. « Ouvrez Lautréamont ! écrit Ponge. Et voilà toute la littérature retournée comme un parapluie ! » Évidemment mes contemporains ne se doutent de rien ; et pas davantage les littérateurs. Cela m’étonne encore.

Qui a lu, mais VRAIMENT, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont ? Dans ce siècle, peut-être moins de dix personnes. Et ce n’est même pas sûr. Tu trouves dans Poésies des choses aussi curieuses que celle-ci : « Nous sommes si peu présomptueux que nous voudrions être connus de la terre, même des gens qui viendront quand nous n’y serons plus. Nous sommes si peu vains, que l’estime de cinq personnes, mettons six, nous amuse, nous honore. » De quel autre auteur pourrais-tu dire qu’il a satisfait, sans les dissocier, aux deux points du programme ? Voici l’ambition : qu’un nom propre opère le triage, sous les yeux de tous et à l’insu de presque tous.

Écrire, c’est disparaître. Personne — à moins de remonter jusqu’au prophète Élie ou jusqu’à Empédocle — n’a disparu comme Isidore Ducasse. Mort inconnu à vingt-quatre ans, sa brève existence est un impérieux défi à la finitude ; il n’en surnage, seules traces avec l’embarras universel, que deux livres aussi étranges qu’apparemment incompatibles : les Chants de Maldoror et Poésies. [...]

[...] Le dispositif Maldoror-Poésies est une machine de guerre contre la pensée humaniste et donc contre « le canard du doute, aux lèvres de vermouth ». En gros, voici comment fonctionne le dispositif, qui compte plusieurs étages. Le but est la certitude absolue. Or une certitude qui considère le doute comme extérieur à soi ne peut être que relative et mensongère. D’où l’idée d’engager la partie par le faux, ou par le mal, pour atteindre l’« incontradiction », « marque de la certitude ». Celle-ci n’étant dès lors qu’un doute extrême renversé.

Isidore Ducasse va jusqu’au bout du doute ; il chante le mal dans l’espoir d’opérer une complète permutation. Celle-ci d’ailleurs échappe au discours ; c’est un acte. « Le bien est la victoire sur le mal, la négation du mal. Si l’on chante le bien, le mal est éliminé par cet ACTE CONGRU (je souligne), (Poésies II). Il faut donc chanter le bien ; mais pas n’importe comment ; l’élan vers le bien doit contenir son contraire ou se résoudre à n’être qu’une tartufferie : un simple appât pour piéger la névrose.

Poésies complète les Chants, les parachève. La certitude est au commencement ; mais voilée, obscurcie. On ne va guère au bouc du doute sans avoir déjà opéré le renversement. Seulement, il faut changer de méthode pour le manifester. Maldoror te fait voir les choses en énigme, comme dans un miroir. Un codicille t’octroie la vision face à face.

C’est évidemment à son oeuvre, et à la littérature absolue, que pense Isidore Ducasse lorsqu’il écrit : « Dans la nouvelle science chaque chose vient à son tour, telle est son excellence » (Poésies II). Il n’a en vue ni la rhétorique ; ni d’ailleurs aucune autre discipline. Il pense aussi à son oeuvre, à son caractère RÉVERSIBLE, lorsqu’il note : « J’écrirai mes pensées avec ordre, par un dessin sans confusion. Si elles sont justes, la première sera la conséquence des autres. C’est le véritable ordre » (Poésies II).

Le mal est une insurrection mécanique qui n’a pas son centre en elle-même. « L’erreur est la légende douloureuse » (Poésies II) dont participent toutes les croyances humaines. Isidore Ducasse est celui qui fait entrer le jugement « dans l’efflorescence de son énergie ». Une telle profération ne l’effraie pas : « En son nom personnel, malgré elle, il le faut, je viens renier, avec une volonté indomptable, et une ténacité de fer, le passé hideux de l’humanité pleurarde. »

Les énoncés de Poésies ne peuvent se comparer aux énoncés de Pascal ou de Vauvenargues, qu’ils retournent. Isidore Ducasse invente un genre nouveau qui, de son aveu, n’est pas celui des moralistes. Ce genre repose sur la théorie du plagiat. Il consiste à « corriger » tel ou tel morceau de littérature, en général des maximes, et, prétend Ducasse, à « l’employer au bien ». On a parfois décrit son petit livre comme une machine à produire des aphorismes, comme une espèce d’ordinateur. L’Oulipien Paul Braffort a d’ailleurs inventé une telle machine : posé la grammaire, il n’y a plus qu’à varier ad libitum le lexique. Mais ce que fait Ducasse est très différent. Son geste n’est pas ludique. Il est souverain. Ajoute qu’il n’a rien d’arbitraire : une « appréciation » le fonde. Aragon le voit bien : « Retourner la manche Pascal, le veston Vauvenargues, les poches La Rochefoucauld, c’est une opération qui met nécessairement en cause, au-delà du geste. la signification [···l· »

L’acte ducassien, dit Aragon, est « perpétuellement un attentat ». Son crime porte sur le sens même.

Aboli le reliquat humain, Ducasse est le Scissionniste : ne s’exprimant plus comme individu, il se confère l’autorité de « rectifier » l’expression, même géniale, de tous les individus vivants ou morts ; y compris la sienne. L’opérateur de la machine à produire des aphorismes était anonyme. Isidore Ducasse est, par excellence, un nom propre ; il veut réaliser au regard de la littérature universelle ce que le Christ a voulu réaliser au regard de la Loi : à savoir l’accomplir en sa personne. Non sans orgueil, il écrit : « Pour employer au bien un mot qui appartient au mal, il faut en avoir le droit » (Poésies II).

Le comte de Lautréamont aborde les extrêmes DANS LES DEUX SENS : il sature le domaine des opinions et ridiculise à jamais tout énoncé unilatéral ou psychologisant à prétention artistique. Il signe la littérature et la retourne.

« Un cri d’ironie immense » s’élève de son oeuvre.

François Meyronnis, L’Axe du Néant, Gallimard, coll. L’infini, p. 314-315 et 345-346.

Lautréamont, en avant

par Yannick Haenel

« Les gens que j’estimais plus que personne au monde étaient Arthur Cravan et Lautréamont, et je savais parfaitement que tous leurs amis, si j’avais consenti à poursuivre des études universitaires, m’auraient méprisé autant que si je m’étais résigné à exercer une activité artistique ; et, si je n’avais pas pu voir ces amis-là, je n’aurais certainement pas admis de m’en consoler avec d’autres. »

Guy DEBORD, Panégyrique.

Lautréamont est l’autre nom de la littérature. Il la résume violemment, comme s’il en était le point de condensation le plus extrême ; et en même temps il évolue dans une dimension d’étrangeté absolue. On devrait de nouveau l’appeler Lautr- à la manière d’Aragon lorsqu’il fait découvrir Les Chants de Maldoror, en 1917, à André Breton. Car avec le temps rien n’a pu domestiquer Lautréamont, encore moins le récupérer ; et ce que Les Chants de Maldoror et Poésies ont à nous dire est encore impossible aujourd’hui à réduire.

Lautréamont ne fera jamais partie de la famille. Il n’appartient à personne, ni à la communauté des poètes, ni à celle des petits amis de la sagesse. Et pas seulement parce que Les Chants de Maldoror relèvent d’une violence qui tranche la moindre accoutumance, ou rejette la notion servile d’identité, mais parce que les Chants et Poésies rendent impossible l’idée même de communauté. Ils la condamnent, avec la même inflexibilité que met Nietzsche à dissoudre les idoles. La communauté n’empêche pas seulement de vivre, de jouir, ou de penser : la communauté, c’est le crime.

C’est pourquoi Lautréamont fait trou dans la cohésion. Rien de pire, rien de plus beau qu’un trou. Ce n’est pas le cri que cherchait à peindre Francis Bacon : quand Francis Bacon dit qu’il cherche à peindre le cri, il pense en réalité au trou - ce qu’il veut peindre, c’est le trou. Et quelqu’un — Lautréamont — a réussi ce qui n’existe que chez Eschyle ou Shakespeare, et qui obsédera toute sa vie Georges Bataille (qui curieusement « oublie » Lautréamont dans son recueil La Littérature et le mal [19]) : non seulement être un trou dans la suite des noms de l’Histoire, mais faire parler le trou.

Quand on ouvre aujourd’hui une page de Lautréamont, on a toujours la sensation, comme il le dit de Shakespeare, de « déchiqueter la cervelle d’un jaguar ». Lautréamont joue pour son lecteur le rôle que Shakespeare jouait pour lui, c’est-à-dire celui d’un réveil de nerfs. Ce qui a lieu dans une page de Lautréamont se situe à ce point de la métaphysique où la chance et le déchaînement coïncident. La transe qui s’agite ici est froide. Le survoltage est calme. Chaque phrase émane de cette région où, dans la logique sacrificielle, la victime et le bourreau se substituent, et où le rite fait refluer le sacré sur le corps. Ce qui parle, à travers Lautréamont, c’est la voix de ce corps qui est au bord de mourir, et que le sacrifice, le temps d’un éclair, change en roi. Cet éclair dure, il a pris une forme autonome, et dans l’histoire occidentale on l’appelle la littérature.

Ainsi Maldoror, le jeune homme hamletien poursuivi par le ressentiment des hordes humaines, ouvre-t-il dans sa fuite un sillon de réversibilité par lequel chaque geste se multiplie à l’infini dans la dimension explosive du sacré, et s’extirpe du cadre stérile de la morale. Si la réversibilité sacrificielle révèle le sacré au coeur de la violence, elle ne légitime pas celle-ci, mais fait entendre, dans la cervelle déchiquetée du jaguar, cette illimitation que toute cérémonie relance, et qui est immémoriale. Celui qui est sacrifié possède en effet, à l’instant du sacrifice, les clefs de l’abîme. L’éclair qui vient sur sa personne lui révèle le sens de la cérémonie elle-même, par laquelle il meurt et renaît.

N’importe quelle page des Chants de Maldoror déborde sur le langage de la compréhension de base, c’est-à-dire sur le consentement à communiquer. Elle détruit en vous les accommodements, brûle les abcès de convention ; elle est pire que la hache qui brise la mer gelée : elle anéantit ces petites croyances auxquelles vous vous raccrochez, grâce auxquelles vous dissimulez ce dorlotage qui vous arrime à la confortable servitude ordinaire. Dans les phrases de Lautréamont, le scalpel ricane — il vous ouvre la tête, le coeur et le sexe, vous laisse béant comme une trombe d’air, à vif, plus vulnérable qu’un nourrisson dont la mère viendrait d’être trucidée ; mais cette agression — vous le savez — est aussi votre chance.

Chaque phrase de Lautréamont porte sur la criminalité inhérente à l’espèce humaine. L’abattoir humain est sans limites : en ce sens, les convulsions de l’histoire du XXe siècle n’ont fait que confirmer l’expertise de Maldoror, qui, en évoluant dans les abîmes du mal — dont il occupe la place impossible : celle du retournement entre le bourreau et la victime —, dresse le constat d’une humanité obsédée par sa propre « méchanceté noire », qui jouit continûment de sa forfaiture « en s’admirant le nombril ».

Au coeur de cette humanité de « bêtes fauves », il y a un « tripotage infâme », par lequel les « annales du ciel » ont été renversées ; les « marcassins de l’humanité », sous prétexte de se libérer du joug divin, déchaînent leur volonté de carnage. La vérité de l’affranchissement, c’est la destruction. Ce que Lautréamont appelle avec ironie « la grande famille universelle des humains » n’est jamais qu’un consortium de massacreurs.

Au point où nous en sommes du temps, c’est-à-dire à la fin des Temps modernes, à cette époque de bascule où se révèle à chaque instant combien le grand projet d’émancipation des humains rencontre planétairement sa catastrophe, un devenir-fabrication menace de conditionner biologiquement le vivant lui-même. Aujourd’hui où l’« humanité », tout au long du XXe siècle, et après Auschwitz et Hiroshima, a révélé, sous les masques de la science et du progrès, sa nervure fondamentale d’anéantissement, Lautréamont nous parle de plus en plus près. L’apocalypse du mal qui traverse ses phrases prend en effet, avec un siècle d’avance, la mesure de l’effrayant d’aujourd’hui.

La tuerie ne date pas du XXe siècle, mais l’industrialisation de la mise à mort — autrement dit l’extermination — réalise une possibilité du mal qu’à part le Marquis de Sade et Lautréamont (et tous deux dans une dimension prophétique) très peu d’écrivains entrevoient. Au regard de l’horreur dont sont capables les hommes, la littérature semble une petite chose timide et insignifiante : son savoir de la criminalité ressemble souvent à celui d’une poule mouillée.

Lautréamont, lui, ne tremble pas ; ce qui est terrible lui semble clair. « Le mal qu’a fait l’homme ne peut plus se défaire », écrit-il. Il n’y a pas de limites au mal, dès lors que la terreur coïncide avec sa propre jouissance. Ce diagnostic, prononcé aux alentours de 1870, n’a pas vieilli. Je dirais même qu’on entend mieux Lautréamont depuis quelques dizaines d’années — depuis Auschwitz et Hiroshima.

Tout au long du XXe siècle, des écrivains ont mis leurs phrases à l’épreuve de celles des Chants et de Poésies : Jarry, Tzara, Aragon et Breton, Ponge, Sollers, Debord. A chaque fois se produit un renversement des perspectives, une avant-garde naît, les coordonnées se redistribuent. Comme le note Aragon dans La Mise à mort, grand livre ducassien, il s’agit, à chaque nouvelle époque, d’« écrire comme si on détournait le fleuve de son cours, et cela précisément dans un monde qui se précipite vers sa perte ».

Il existe une histoire secrète du XXe siècle ; elle coïncide avec celle de la lecture de Lautréamont. Le surréalisme est fondé sur la rencontre d’Aragon et Breton avec Lautréamont ; et en tant que société secrète reposant sur la pratique du détournement, il en va de même pour l’Internationale Situationniste ; puis de Tel Quel. Guy Debord, dès 1967, glisse des phrases de Lautréamont sans guillemets dans La Société du spectacle ; et à la fin de sa vie, dans une page de Panégyrique, il compare la beauté insurrectionnelle d’un orage à l’écriture des Poésies : « Rien dans l’art, écrit-il, ne m’a paru donner cette impression de l’éclat sans retour, excepté la prose que Lautréamont a employée dans l’exposé programmatique qu’il a appelé Poésies. »

La foudre blanche écrit son propre soulèvement ; elle provoque ce que Debord appelle une « série d’illuminations soudaines de l’horizon », Ces illuminations sont la trace dans le ciel que produit Lautréamont à travers le temps.

La seule véritable histoire est celle de l’insurrection, celle qui ouvre des brèches ; et transforme ces brèches en occasions de liberté. Ainsi Lautréamont est-il disponible, à chaque instant, pour retourner votre existence. Il ne s’agit pas seulement de lire Lautréamont, mais de laisser cette lecture vous embraser au point que vous deveniez vous-même un point d’insurrection. Celui ou celle qui lit vraiment Lautréamont dégage aussitôt dans sa vie une région qu’on croyait clôturée : celle d’un refus qui ressuscite ce qu’il y a d’indomptable en chacun.

C’est votre existence elle-même qui sera capable alors d’entendre Lautréamont — qui l’entendra comme il a écrit et pensé, c’est-à-dire avec l’ampleur d’un satori noir.

A la manière dont un homme ou une femme lit Lautréamont, on reconnaît l’étendue de sa liberté. Rimbaud pourra éventuellement vous charmer pour de mauvaises raisons : vous pourrez même avoir l’illusion qu’il parle la même langue que vous. Lautréamont, d’emblée, vous rejette. Il faut, pour aimer vraiment cet événement de rupture qui se trame et se détrame au long des phrases des Chants et de Poésies, rejoindre la solitude la plus seule, celle où l’auto-déchirement de la raison s’endure comme un décapage de cerveau ; où quelque chose d’aussi prodigieux que l’acheminement du savoir absolu se produit au travers d’une machine à métamorphose permanente (ce qu’on appelle, précisément, la littérature). Trouvez la ressource personnelle pour vous rendre disponible à une telle provision de liberté : vous découvrirez alors que quelqu’un s’est rendu capable d’occuper simultanément toutes les places de la Bibliothèque. Et peut-être cette découverte réveillera-t-elle en vous la possibilité de refuser à votre tour la place homologuée que la société vous réserve a priori ; et de vous jeter vers ce point illimité à partir duquel s’ouvrent — et disparaissent — toutes les places.

Comme dit Borges : « Les détails prophétisent. » C’est pourquoi j’aime tellement, dans Les Chants de Maldoror, l’évocation discrète d’« une feuille de papier accrochée à un clou fixé contre la muraille » où je devine le texte lui-même qui s’écrit ; ou même « ces étincelles dont l’oeil a de la peine à suivre l’effacement rapide, sur du papier brûlé » en lesquelles se camouflent les phrases de Lautréamont.

J’aime également le passage furtif de plusieurs « éléphants écorchés », le tremblement de la « lave intérieure d’un volcan », une figue qui mange un âne, un « canif américain » dépeçant une fillette, la « barbe pleine de cervelle » du Créateur en pleine débauche, ainsi que la présence d’une « comète enflammée ». J’ai de l’amitié pour ce glaive implanté verticalement dans les reins de Maldoror, qui fait de lui la créature sacrificielle par excellence — celle qu’il nomme le « taureau des fêtes ». J’aime aussi que ce glaive planté dans sa colonne vertébrale consonne avec le « glaive de diamant » de ses propres phrases.

J’apprécie, comme on frissonne à l’apparition d’une beauté qui vous comble, certaines pépites glanées au fil des phrases : « les replis indécis d’une aurore boréale », les « rides vertes » d’un front, « des ténias à travers le contenu d’un pot de chambre », et lovés au coeur homicide d’une page sanguinolente, de soudains « replis de satin ». J’aime enfin, et je sais que le lecteur adore avec moi ce passage, la minutieuse attraction que provoquent les « gouttes séminales » de Maldoror, lesquelles, comme la panthère parfumée de Dionysos, attirent les membres de l’humanité les plus tenaces : « Ils viennent des bords des Amazones, ils traversent les vallées qu’arrose le Gange, ils abandonnent le lichen polaire, pour accomplir de longs voyages à ma recherche — écrit Maldoror —, et demander aux cités immobiles si elles n’ont pas vu passer, un instant, le long de leurs remparts, celui dont le sperme sacré embaume les montagnes, les lacs, les bruyères, les forêts, les promontoires et la vastitude des mers. »

Qui est donc celui dont le sperme est sacré ? Un dieu ? Il n’est pas né, en tout cas, d’un mâle et d’une femelle. Sans doute est-il le fruit d’un accouplement extatique avec le temps lui-même ; ses phrases — comme son sperme — explorent les plus inaccessibles chemins, et formulent ce qui manque à l’espèce humaine.

Lautréamont est en avant [20]. Il est le meilleur sésame pour la littérature future. Guy Debord, le dernier révolutionnaire français, a compris, en donnant à Lautréamont le nom d’un orage, qu’il remplacerait désormais celui de RÉVOLUTION.

Rien de mieux à faire, donc — aujourd’hui où les emplois du temps sont tous nivelés sur la recherche quotidienne du profit et la récolte de la détresse —, que d’ouvrir sa tête et son corps à cet orage.

Celui qui distingue l’orage au coeur de cette platitude organisée a des chances de se mettre à vivre, à écrire et à penser en déshabillant les apparences actuelles. Chaque époque crée les conditions de son ravage, et aussi la nervure de sa délivrance. Lautréamont, comme quelques autres, plus « anciens » encore, éclaire ce début de XXIe siècle de son rire sombre.

Est-il possible, dans un monde voué au calcul et à la mise en équivalence de chacun comme marchandise, de se dégager ?

Est-il possible, lorsque la destruction règne, de s’excepter du ravage ?

Quelque chose résiste-t-il en vous à la communication planétaire des échanges, quelque chose qui serait sans prix, qui ne se vendrait ni ne s’achèterait ?

Est-il possible de vivre en dehors du marché ?

Seules peut-être les phrases qui Ont traversé leur impossibilité, et qui, comme celles de Lautréamont, cheminent au voisinage de leur propre ironie, habitent cette dimension du libre. Celle-ci est à peine vivable pour les êtres humains. Car ils sont absorbés dans leur névrose, si bien qu’il leur est difficile d’occuper à chaque instant, comme le fait Maldoror, le point effervescent de leur contradiction. Cela demanderait d’évoluer dans l’existence en poète — c’est-à-dire de se libérer de la logique.

Georges Bataille a raison : « La logique, en mourant, accouche de folles richesses. » La dimension du libre commence à l’instant où la logique meurt. Cette brusque entrée dans la béance, Maldoror y voit une « jouissance magique ». L’opulence est alors insurrectionnelle.

Un écrivain est quelqu’un qui est capable de détecter la destruction, sans se laisser fasciner par elle. L’époque où les écrivains se vouaient à « faire le négatif », comme l’a dit Kafka en son temps, est révolue. Ceux qui s’obstinent à perpétuer les attraits de la bonne vieille négation écrivent surtout des phrases mortes. Ils végètent dans le nihilisme, et se trompent sur l’époque. En effet, il est arrivé quelque chose au temps ; il a viré sur lui-même — et en virant, a absorbé son propre négatif. Le négatif n’est plus du tout cette dynamite intellectuelle qui allumait l’esprit supérieur des Temps modernes, et qui faisait de chaque grand livre une bombe cérébrale ; il est au contraire l’élément même dans lequel, aujourd’hui, la société élabore ses dispositifs de contrôle.

La destruction est l’air que nous respirons ; un peu plus de négation là-dessus n’y change rien. Pire, cela en remet.

Si bien qu’un écrivain qui attaque la frontière en brandissant le négatif risque surtout d’apparaître comme le corniaud de son temps. La pieuserie du négatif n’est que l’envers gâteux de la camelote à la mode.

Lautréamont appelle ça un « tic ». Disons que le tic de ce début de XXIe siècle, c’est la croyance dans le négatif. Elle affecte principalement les amis de la mort, ceux qui ont toujours besoin, pour arriver à leur jouissance, qu’il y ait un cadavre quelque part.

La mort est une erreur. Un écrivain ne doit pas compter sur elle. Il ne doit pas faire erreur. Encore moins être mort.

Lautréamont a prévu ce renversement qui voit le négatif devenir la norme. Les Poésies, écrites sous le nom d’Isidore Ducasse, c’est-à-dire son nom d’état civil, sont à lire, entre autres, comme un démantèlement de la négativité propre au discours.

Car si le négatif est devenu une erreur métaphysique, pas question non plus de « faire le positif ». Ce serait une croyance inverse, tout aussi aveugle — une aberration d’imbécile heureux. Quelque chose d’inouï joue ENTRE les deux pôles (que représentent, à leur manière, Les Chants de Maldoror et Poésies) — une voie presque divine, un commencement nouveau pour la pensée. André Breton écrit à ce propos en 1920 dans la NRF : « Je ne puis exiger que le passage d’un volume à l’autre ne passe pour une révolution dans le temps. »

Faut-il alors exiger, en 2009, qu’on se rende enfin compte de cette révolution ? Elle n’implique pas seulement la compréhension de ce qu’écrit Lautréamont ; elle implique la compréhension de ce qui a lieu aujourd’hui, partout, sur — « le globe humain en délire ».

Un écrivain du futur — c’est-à-dire d’aujourd’hui — médite Lautréamont, et pourquoi pas Moby Dick de Melville, Nietzsche et Rimbaud.

Il sait que ces expériences n’appartiennent pas qu’au XIXe siècle, n’appartiennent à aucune époque, sont toujours en avant. Il pense que la question du mal est la grande question de la Littérature. Il réfléchit sur le mal ; et sur ses mutations actuelles. Détecte les nervures du conditionnement, et se procure des exorcismes.

Travaille à se faire une tête philosophique afin de vivre librement.

Explore méthodiquement la dimension extatique. Laisse être. Affirme que poésie et pensée sont une même chose.

Ne s’intéresse qu’à ce qu’il est impossible de représenter. Ne se laisse pas intimider par la communauté. Débusque partout le grappin, l’intégration sociale, la volonté d’avoir raison.

Ne cherche jamais à dominer.

Pense que la liberté est une activité spirituelle.

Travaille pour l’impossible, privilégie l’inévaluable. Fait parler dans ses phrases son corps amoureux. Tente de donner un sens nouveau au mot « jouissance ».

Se fout de la respectabilité. Se sent réfractaire.

Privilégie la distance dans les rapports humains, et aussi l’improvisation. Vit de biais, en lisière, et jouit du moindre souffle qui élargit sa liberté. Ne fait confiance qu·à la joie, à la concentration, à la ténacité.

Fait coïncider sa manière de vivre, d’écrire et de lire dans une même ruse qui le détourne imperceptiblement des emplois du temps en usage.

Accueille les épiphanies. Constate qu’Éros est la divinité de l’écriture, et que le combat spirituel est sans merci.

En un sens, cherche une voie entre la Torah et le Tao.

N’est ni avant-garde, ni classique. Son corps réfute la nouveauté autant que la vieillerie. Prépare ses phrases comme un recueil de nuances autant qu’un acte de guérilla.

Ne se laisse pas intimider par l’invivable, ne tombe pas amoureux de ses propres limites.

En toute chose est à la fois le couteau et la plaie. Plutôt froid que sentimental. Déserteur dans l’âme.

Apprécie le silence, mais aussi le tumulte. Met la solitude aussi haut que l’amour.

Les valeurs l’indiffèrent. Ne croit en rien, n’adhère pas.

Se rend disponible aux prodiges, à l’éclair, aux éblouissements.

Conçoit toute chose depuis un point infini de vertige.

Éprouve le bonheur jusque dans la terreur de l’esprit.

Se consacre nuit et jour au point d’abîme d’où viennent ses phrases. Et à perfectionner ses facultés amoureuses.

N’est pas prisonnier de sa raison. Multiplie les occasions de métamorphose. Parcourt les domaines sataniques autant que le royaume de Dieu et sait rire autant de l’un que de l’autre.

Perçoit la rumeur du crime dans la plupart des agissements. Et voit de l’érotisme dans des formes qui n’existent pas encore.

N’occupe aucune place sociale, aucune position de pouvoir.

Aime par-dessus tout la musique et les gestes. Se promène, fait des expériences du néant. Étudie le contenu des ténèbres.

Yannick Haenel, La NRF, n° 588, février 2009.

François Meyronnis et Yannick Haenel ont publié en 2009 Prélude à la délivrance, Gallimard, collection L’infini.

« L’effroyable a déjà eu lieu et ne cesse d’avoir lieu. En un sens, il n’y a plus rien à craindre. Ce livre s’adresse à toute personne de bonne foi cherchant un accès à la délivrance au coeur de la catastrophe planétaire. A chaque instant s’ouvre la possibilité du sauf. Mais qui le désire ? Vous, peut-être. »

Liens

Les emprunts de Sollers aux Poésies

Les preuves

Les preuves

Isidore Ducasse : Poésies I et II

Isidore Ducasse : Poésies I et II

Isidore Ducasse : « Cette publication permanente n’a pas de prix. »

Isidore Ducasse : « Cette publication permanente n’a pas de prix. »

L’année 1967 : Pleynet, Aragon, Sollers

L’année 1967 : Pleynet, Aragon, Sollers

1975 : Relecture : Lautréamont

1975 : Relecture : Lautréamont

1979 : Philippe Sollers, L’auguste comte (extraits)

1979 : Philippe Sollers, L’auguste comte (extraits)

1989 : Philippe Sollers, Un classique inconnu : Isidore Ducasse

1989 : Philippe Sollers, Un classique inconnu : Isidore Ducasse

2009 : Lautréamont manifeste (en marge du débat au musée d’Orsay)

2009 : Lautréamont manifeste (en marge du débat au musée d’Orsay)

2011 : Lautréamont nous fait une révélation : Dieu est homosexuel

2011 : Lautréamont nous fait une révélation : Dieu est homosexuel

Et aussi :

1943 : Aimé Césaire, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont

1943 : Aimé Césaire, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont

1956 : Guy Debord et Gil J Wolman : Mode d’emploi du détournement

1956 : Guy Debord et Gil J Wolman : Mode d’emploi du détournement

[2] Y compris sans doute pour les plus avertis : ainsi Yannick Haenel, dans son récent article Lautréamont en avant (NRF, février 2009), cite Jarry, Tzara, Aragon et Breton, Ponge, Sollers et Debord, mais ne mentionne pas Marcelin Pleynet parmi les « écrivains [qui] ont mis leurs phrases à l’épreuve de celles des Chants et des Poésies ». Voir plus bas.

[3] « Des romantiques à Lautréamont, il n’y a pas de progrès réels, sinon dans le ton » « comme le révolté romantique, désespérant de la justice divine, Maldoror prendra le parti du mal. Faisant souffrir et, ce faisant, souffrir, tel est le programme », écrivait Camus en 1951. Contre-sens majeur.

[4] Pleynet donne en exemple : Paul Lespès, Roger Caillois, Valéry Larbaud, Albert Camus, Maurice Saillet et J-P Soulier. Plus tard, il ajoutera Aragon.

[5]

[6] Publié en même temps que son roman Nombres. Collection Tel Quel.

[7] On peut sans doute légitimement attribué à l’influence, non questionnée, des surréalistes ce "mariage" : on sait que Breton portait très haut Germain Nouveau qu’il n’hésitait pas à comparer à Rimbaud.

[8] Steinmetz a retenu aussi un essai de Bachelard. Bachelard était philosophe. On peut regretter que n’aient pas été retenues — mais seulement signalées en note (Pléiade, p XXXVII) — les pages que Jacques Derrida consacre à l’auteur des Chants de Maldoror dans Hors livre (La dissémination, 1972, coll. Tel Quel, p. 43-51). Il y est question de la "préface hybride", la "préface du rénégat" dans Les Chants de Maldoror, cette "préface incessante" dont parle Sollers dans La science de Lautréamont et que cite Derrida en note (p. 50). La dissémination, est aussi le titre du long texte de Derrida sur le roman de Sollers Nombres.

[9] Voir notre note sur LatréaUmont/LaUtréamont.

[10] Ceci en écho évident de ce que disait Sollers en 1997 dans son entretien avec Ligne de risque : « Ce ne sont pas les écrivains actuels qui vont s’accorder le droit d’attaquer le consensus : ils sont bien trop terrorisés. Pourtant un écrivain qui prétend manier la langue française devrait être capable de surmonter la terreur. Mais non : il est terrorisé ; déprimé parce que terrorisé. Qui le terrorise ? Personne. Lui-même. Lautréamont, lui, n’était pas terrorisable ; au contraire. Il traite frontalement la question dans les Chants, tenez par exemple cinquième chant, strophe 3 : Maldoror rêve, il se met à rêver d’échafaud. « Assis sur la charrette, l’on m’entraîne vers la binarité des poteaux de la guillotine. Chose curieuse, mon bras inerte s’est assimilé savamment la raideur de la souche. C’est très mauvais de rêver qu’on marche à l’échafaud. " Peut-on rien dire de plus sensé ? Pour le reste, « allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire ». [...] ».

[11] Le texte d’André Breton et Paul Éluard, Notes sur la poésie, publié dans La Révolution surréaliste en 1929, n’est pas le moins surprenant. Il applique aux Notes sur la poésie de Paul Valéry le principe des Poésies d’Isidore Ducasse, détournant, retournant et niant les maximes de Valéry, une à une.

[12] Édition établie par Jean-Luc Steinmetz.

Collection Bibliothèque de la Pléiade, 2009, 848 pages.

[13] Breton écrit dans Sucre jaune : « " Morale " : il y a de quoi s’émouvoir dès les premiers mots [de l’article de Camus]. Lautréamont « est, comme Rimbaud, celui qui souffre et qui s’est révolté ; mais, reculant mystérieusement (sic) à dire qu’il se révolte contre ce qui est, il met en avant l’éternel alibi de l’insurgé : l’amour des hommes ». Outre que rien n’est plus faux (Lautréamont déclare qu’il s’est « proposé d’attaquer l’homme et Celui qui le créa »), il est atterrant au possible de voir quelqu’un qu’on pouvait tenir pour un homme de coeur dénier à l’insurgé le sentiment d’agir non pour son seul bien mais pour celui de tous. » Pléiade, p. 508.

Sur le "débat" Camus-Sartre-Breton, on lira le point de vue, décalé, de Georges Bataille exposé dans Le temps de la révolte (Critique n°55, décembre 1951. O.C. tome XII, p. 150). A.G.

[14] Y-aurait-il, à Nantes, dans l’Université (Jean-Luc Steinmetz, Bruno Blanckemann et Philippe Forest sont aussi professeurs à l’Université de Nantes), une réticence à lire — fait incompréhensible — ce qui s’écrit à Ligne de risque ? On ira voir mais on ne veut pas le croire.

Et pourtant il faut le croire : dans Le roman, le rien, Philippe Forest écrit (note 7) : « Lisant Ligne de risque, il faut souvent se frotter les yeux pour s’assurer qu’on ne rêve pas l’arrogance oraculaire du propos. Chaque texte est, pour Haenel et Meyronnis, l’occasion d’un autoportrait bouffon en génies dominant la meute des nains qui s’imaginent être écrivains. Il suffit d’en sourire pour faire éclater de telles baudruches rhétoriques. » N’est-ce pas... excessif ?

[15] Das Nichts.

[16] Huld.

[17] Nous ne reprenons que le début du texte et la fin plus spécifiquement consacrée aux Poésies de Ducasse. AG.

[18] Sollers : « Ouvrez votre Empédocle, vous pouvez entendre la voix de Lautréamont. » Entretien sur Lautréamont, Ligne de risque n° 2-3, août 1997.

[19] Ce n’est pas tout à fait exact comme la lecture de telle note de la préface de La littérature et le Mal le rappelle. Qu’en est-il du statut de la note, aussi discrète soit-elle, quand elle dit surdéterminer la lecture d’une préface, voire d’un volume entier ? Elle donne le ton. A.G.

[20] En écho : « La Poésie ne rythmera plus l’action ; elle sera en avant. » Rimbaud, Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1971.

Le dispositif Maldoror-Poésies, la question du style et la révolution.

Le dispositif Maldoror-Poésies, la question du style et la révolution.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

5 Messages

Un intéressant Mémoire : Jérémie Esnault. Pleynet, Sollers et Kristeva : critiques de Lautréamont. pdf

Extrait : « [...] En 1967, Marcelin Pleynet signe son Lautréamont par lui-même. Pareil au mouvement surréaliste, ce dernier refuse catégoriquement les précédentes interprétations faites à propos de Lautréamont, et propose donc de nouvelles pistes. Son ouvrage est rapidement suivi de la réponse de Philippe Sollers et de son essai Logiques. Nourrie de la psychanalyse et du marxisme, leur critique se poursuit dans les revues Tel Quel, Ligne de Risque et L’Infini, au sein desquelles ils sont accompagnés de Julia Kristeva, laquelle écrit six ans plus tard La Révolution du langage poétique. Pourquoi relier ces trois auteurs ? Pleynet, Sollers et Kristeva constituent un véritable noyau de la réception de Lautréamont pendant leur époque, véritable "trinité tel-quelienne" ; Philippe Sollers l’écrit lui-même : "Cette troïka – Pleynet, Kristeva et moi – ne tarde pas à faire le vide autour d’elle. Très vite les autres prouvent leur inaptitude à tenir le coup devant ces deux textes : les Chants et les Poésies". »

Un ami me signale cet article très informé de Christian Ruby publié en 2013 à l’occasion de la réédition chez Gallimard du Lautréamont de Marcelin Pleynet : Non le mal mais l’aurore.

Réédition

Marcelin Pleynet, Lautréamont

Nouvelle édition de l’ouvrage paru sous le titre Lautréamont par lui-même.

Présentation :

« Signe des temps : longtemps, dans la Bibliothèque de la Pléiade, les œuvres poétiques de Germain Nouveau furent mariées, en un volume, avec Les Chants de Maldoror de Lautréamont. Aujourd’hui, Isidore Ducasse, dit Lautréamont, possède son volume propre.

C’est dire le changement de perspective qui s’est opéré concernant cet écrivain météoritique, né en 1846, mort en 1870, auteur anonyme du premier des Chants à vingt-deux ans.

Analysée sur le coup comme la preuve d’une folie délirante par Bloy et de Gourmont, puis redécouverte par Breton qui recopia les Poésies à la Bibliothèque nationale et s’en ouvrit à son compagnon de chambrée, Louis Aragon, qui s’inspirera de Lautréamont dans ses premiers textes en prose, l’œuvre bénéficia de l’étude tout à fait neuve que Marcelin Pleynet lui consacra en 1967.

Après celle par les surréalistes, ce fut la deuxième redécouverte de Lautréamont — une redécouverte fondamentale puisqu’elle nous restitua jusqu’à aujourd’hui l’exacte dimension d’une œuvre sans précédent ni équivalent. »

Pleynet m’avait annoncé cette réédition il y a déjà trois ans. Il aura donc fallu un petit délai supplémentaire pour qu’elle voit le jour (sans doute lié au changement d’éditeur). Je ne reviendrai pas sur l’importance qu’a eu le Lautréamont par lui-même pour toute une génération de jeunes lecteurs, juste avant mai 1968. J’en ai parlé dans l’article ci-dessus, rappelant aussi, car il le fallait, dans Lautréamont manifeste, les essais de Sollers (La science de Lautréamont) et de Kristeva (dans La révolution du langage poétique).

J’ajouterai juste que Pleynet a écrit son essai en 1965. Il avait trente-deux ans.

1. Lautréamont politique aujourd’hui comme jamais , 14 juin 2013, 13:24, par A.G.

Révolution

« Vous voulez savoir ce qu’est une véritable révolution, très différente de celles qui ensanglantent périodiquement la planète ? C’est simple : vous vous procurez le livre de Marcelin Pleynet sur Lautréamont, enfin réédité ces jours-ci (collection Tel, Gallimard, 12 euros). Il se lit comme un roman policier au sujet de cet écrivain-énigme. Écoutez ça : "Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison..."

Lisez, lisez, et devenez ainsi "momentanément féroce". Ça vous évitera, alors que tout vous y pousse, à l’être constammen »t dans la vie. Ph. Sollers, le point.fr, 14-06-13

2. Lautréamont politique aujourd’hui comme jamais , 14 juin 2013, 14:05, par Thelonious

Bonjour,

Pouvez-vous me dire si la réédition chez Tel Gallimard correspond au texte paru il y a quelque temps dans la pléiade ou si dans cette dernière, il ne nous est proposé qu’un extrait du Pleynet.

Merci beaucoup, loin de toute librairie, et n’ayant pas les livres sous la main...

3. Lautréamont politique aujourd’hui comme jamais , 14 juin 2013, 15:29, par A.G.

Le Pléiade ne comporte qu’un extrait du texte que Pleynet avait publié dans le numéro 26 de Tel Quel en juin 1966, qui n’est lui-même qu’un extrait du livre publié en 1967. Il faut donc que vous commandiez le livre !

Nouvelle polémique

Lu dans L’express : « La Quinzaine littéraire a refusé de publier une critique virulente du récent volume de la Pléiade consacré à Lautréamont, signée Jean-Jacques Lefrère, pourtant collaborateur régulier de cette dernière... »

Lautréamont en Pléiade, le rendez-vous manqué... par Jean-Jacques Lefrère.

La prolifération des jalousies semblent bien être le trait marquant de l’actualité éditoriale. Les jalousies universitaires n’ont rien à leur envier !

_ Pourtant, même si on ne saurait partager ces phrases, bêtes et guère argumentées, évoquant : « des seconds couteaux tels que M. Pleynet ou M. Jouffroy, dont les réflexions sur le sujet trouveraient plus de légitimité dans la partie anthologique de quelque Histoire de la phraséologie à travers les âges. », les précisions apportées par J.J. Lefrère, biographe en général rigoureux (par exemple de Rimbaud), sur certaines inexactitudes de l’édition de la Pléiade nous paraissent devoir être portées à la connaissance des lecteurs de Lautréamont/Ducasse.

On lira aussi les nouvelles perspectives ouvertes par le "second couteau" Marcelin Pleynet dans le numéro 109 de L’infini sous le titre Lautréamont : Écrits sur la grâce dont nous avons cité quelques extraits ailleurs.

Lautréamont politique comme jamais !

Du jour au lendemain, le 28-12-09 : Jean-Luc Steinmetz sur Lautréamont.