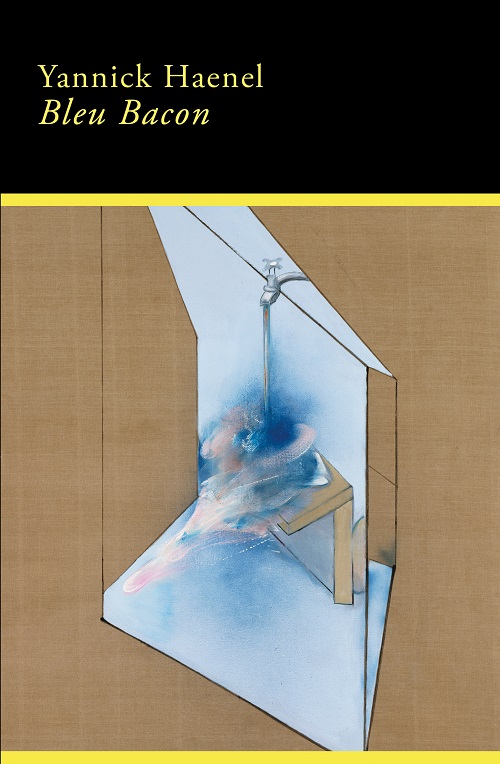

- Francis Bacon, Eau s’écoulant d’un robinet

Huile et aérosol sur toile. 1982.

Collection particulière.

Le bleu de la nuit

À partir d’ici, s’ouvre une autre porte. Combien y en aura-t-il jusqu’au matin ? On les traverse l’une après l’autre en faisant l’expérience des tableaux qui nous appellent ; le temps qu’on passe devant chaque œuvre rend possible leur action sur notre esprit. La vérité du rapport avec la peinture s’éprouve à travers notre désir, notre endurance, notre concentration. La vérité, dit Bacon, entre par une « porte bizarre » ; et peut être, lorsqu’on aura franchi la nuit tout entière, se rencontrera-t-on soi-même.

Il était 2h20. J’avançais avec lenteur. La nuit contient des éclats qui se contredisent : on se noie dans des mares d’angoisse, les couleurs se crispent en un jus acide où coagule l’absence, et quelques secondes plus tard on se retrouve au contraire aspergé de nuances ; c’est un torrent de violets pâles et de rouges crépitants qui nous inonde alors le cœur. On ne craint plus le prochain tableau, celui dont on redoutait la violence ; on se laisse maintenant porter par ces coulées rose lavande où la lumière se baigne comme dans un miroir ; on évolue de salle en salle, gratifié par le velours des couleurs ; la joie est retrouvée.

Qu’est-ce que disait Cézanne à propos de Delacroix ? Ah oui : « Il est convaincu que le soleil existe et qu’on peut y tremper ses pinceaux. » Je sentais vibrer autour de moi de grands aplats jaunes et des montées de coloris chatoyants, vert tendre, gris perle, et aussi de voluptueux éclaboussements fuchsia, violine, brun orangé, cerise, et des noirs palpitants qui s’écoulaient comme une rivière nocturne.

C’est la grande joie intérieure de la peinture, son bain, sa source, son élément. Il y a une fraîcheur qui ouvre les tableaux de Bacon (et nous ouvre, nous aussi) à la respiration du temps. L’air qui circule entre les tableaux est empreint d’une souplesse blanche et bleue — celle qui émane des surfaces de plus en plus nues que Bacon conçoit durant ses vingt dernières années.

Joie, fraîcheur, souplesse : ces mots peuvent étonner à propos d’une peinture si tourmentée, mais quand on est à vif, on reçoit le meilleur de la peinture, c’est-à-dire l’énergie de sa lumière libre.

Je voudrais le dire avec simplicité : la peinture de Bacon dégage une liberté dont je profite. Je vis plus intensément grâce à lui : des espaces se dégagent dans ma vie, qui bénéficient de ses formes et de ses couleurs. J’éprouve de la gratitude envers Bacon car sa peinture me nourrit.

Une fin d’après-midi, dans un jardin d’acacias, Philippe Sollers, à qui je racontais ma nuit à Beaubourg, m’a dit : « Chez Bacon, la présence de l’espace est intérieure. » Je vois encore le sourire qu’il a eu à cet instant. Nous sommes restés silencieux ; le ciel était bleu-gris, les acacias frémissaient. Les choses vraiment méditées sont toujours les plus justes ; elles se transmettent comme la lumière.

Est-ce que Bacon avait prévu l’effet de la lumière sur ses vitres ? Car bien sûr elles établissent une distance, créent une impression d’éloignement et renvoient au visiteur son image, mais j’ai découvert cette nuit-là qu’elles troublent l’espace en y tissant d’indémêlables reflets.

À ce moment-là de la nuit, une ligne bleue papillonnait en effet d’un tableau à l’autre avec l’intensité d’un sésame ; elle réveillait la lumière endormie de certaines peintures, et accordait les autres à des tonalités enfouies ; il y avait dans cette matière bleue qui scintillait tout au long des murs le rire des passions.

Je me suis glissé dans ces reflets, j’ai mêlé mon corps à ces miroitements. Où étais-je ? L’entrelacs dissout les repères. Il y en a qui aiment entrer dans les tableaux, c’est leur pulsion : ils s’évanouissent, leurs atomes se métamorphosent en pigments, et les voici qui déjeunent dans l’herbe aux côtés d’hommes en costume et d’une femme nue ; ou bien ils deviennent la sève de ces feuillages étincelants d’émeraude qui enveloppent les baigneurs, par exemple chez Cézanne.

Moi, ce que je préfère, c’est vaciller dans la lumière : j’aime me baigner dans l’écriture des éclairs. Se laisser traverser par des étincelles : c’est ma définition de la jouissance.

J’étais attiré par la grande salle où sont accrochés les triptyques à la mémoire de George Dyer : c’est là que j’avais rendez-vous. Depuis le début de la nuit, j’y étais allé plusieurs fois et j’avais été impressionné par ces immenses panneaux qui se reflétaient d’un mur à l’autre, comme un triple miroir renvoyant l’image de George Dyer à l’infini ; mais j’avais résisté : de tels tableaux exigent qu’on s’y consacre — qu’on s’y abandonne. Je me réservais. La nuit me conduirait bientôt jusqu’à eux.

En attendant, je suivais l’auréole bleue. Sa féerie me prodiguait un bonheur que seule la peinture vous offre. Je voyais tout à travers son œil. Aujourd’hui encore, tandis que j’ écris ces phrases, elle me sourit ; c’est elle qui• m’ouvre le chemin de l’écriture.

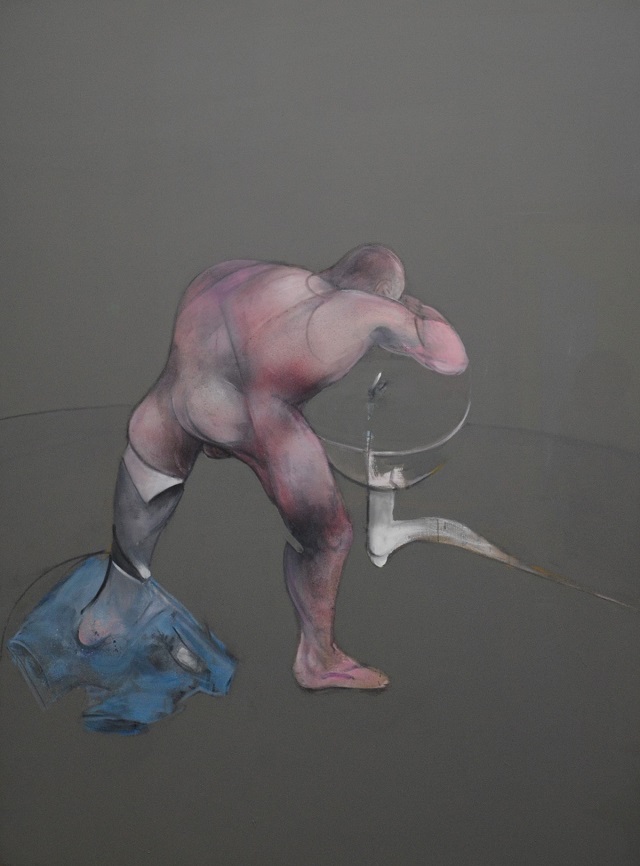

Je suis entré dans une salle où cette flaque de jean — ce denim — dont j’ai déjà parlé m’a ébloui. Vous vous souvenez : un homme nu, tout en muscles violacés, se penche au-dessus d’un lavabo. On dirait qu’il trempe son pied dans la palette, si bien qu’entre cette humidité bleue et l’ovale filigrané de blanc du lavabo au-dessus duquel s’ouvre sa bouche, Bacon suggère avec délicatesse la possibilité d’un ruissellement : la source circule d’un bout à l’autre du corps et l’eau remonte à travers lui, de la jambe vers les lèvres, ou inversement.

Francis Bacon, Homme au lavabo, 1989-1990.

Photo A.G., 15 septembre 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Leon Battista Alberti, qui théorisa l’art de peindre au XVe siècle, écrit que la peinture consiste à « embrasser avec art la surface d’une fontaine ». Un corps naît ici d’une flaque de peinture, il s’allonge comme la fleur de narcisse qui pousse à la place du jeune homme noyé dans son image. Bacon peint cet Homme au lavabo en 1989-1990, il a quatre-vingts ans. La peinture, lorsqu’elle se rejoint, retrouve la simplicité de sa propre origine : la nudité est liée à l’eau qui est liée à la fleur. Un robuste Narcisse cul nu rafraîchi par la peinture : Bacon figure ici son idéal.

Même si le fond de l’existence est noir, toujours dans notre vie miroite, quelque part, une fontaine ; il faut du temps pour la rejoindre, et parfois toute une vie ; mais il arrive qu’elle se donne à travers une fulgurance qui nous sourit. Je crois en cette fontaine. Je l’ai dit : j’ai confiance (je parie sur la chance). Lorsque j’écris trois ou quatre heures d’affilée, j’entends un clapotis heureux au fond des phrases : c’est elle. La fontaine est le secret de l’écriture.

Francis Bacon, Dyer au miroir, 1968.

Photo A.G., 15 septembre 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

C’est ainsi que j’ai commencé à voir du bleu partout . Il avait d’abord coulé à flots cette nuit grâce à l’irrésistible robinet qui m’avait redonné la vue ; et voici qu’il giclait de tous les tableaux, éclaboussant ma nuit d’un azur inespéré.

Il y avait ce bleu clair étincelant qui tranche le visage en deux dans Portrait de George Dyer dans un miroir (1968) et sature l’espace d’un triptyque de 1970, Trois études du dos masculin, où un homme — sans doute encore Dyer — se rase face au miroir qui ne reflète plus son visage car du bleu maya se substitue à lui, dégouline de son siège et déborde le visible comme un océan de peinture (Dyer brisé par la peinture de Bacon, puis noyé sous elle : triste prophétie).

Cet autre bleu — du bleu ténèbres, celui-là —, inventé par Van Gogh et qui brille comme un ciel de mort par la fenêtre du wagon-lit dans l’un des triptyques les plus terribles de Bacon.

D’autres bleus, coupants ou tendres, électriques, qui agissaient comme des franges d’orage, comme des éclats d’écume, comme les signes d’une effervescence intraitable. Du bleu de carnation, pâle et fragile comme une veine. Le bleu accidenté des matelas ; celui, tourmenté, des divans qui semblent se dégonfler ; le bleu sombre des costumes dans les tableaux des années cinquante ; le bleu piégé des sols au badigeon indigo ; le bleu pastel des cercles qui accompagnent certains visages comme des auréoles ; le bleu anarchie des formes disloquées ; celui, enfin, plutôt saphir, des cubes peints dans les années quatre-vingt, où l’horizon s’ouvre à l’univers.

Bleu du ciel, bleu glacier, bleu cobalt, bleu de Prusse, bleu maya, bleu de minuit, bleu outre mer, bleu chardon, céruléen, turquin, lapis-lazuli, canard, persan, minéral, égyptien, et mon préféré le bleu roi : j ’aperçois toutes ces nuances dans la palette en feu de Bacon. La lumière intérieure de la peinture est bleue.

John Richardson, le grand biographe de Picasso, raconte qu’il arrivait à Bacon, avant d’attaquer une toile, d’essayer son pinceau face au miroir sur son visage, sa barbe de trois jours s’approchant de la texture rugueuse des toiles retournées qu’il aimait tant : « Cette étrange touche tournoyante, si spécifique à sa peinture, était "répétée" avec du maquillage Max Factor ; il en choisissait un et se barbouillait le visage, et ce sont exactement ces mêmes barbouillages que l’on voit sur les visages de ses premiers portraits. »

Apparaît soudain le visage de Pierrot le fou badigeonné de bleu. On entend L’Éternité de Rimbaud : « C’est la mer allée / Avec le soleil » ; puis il se fait sauter le caisson, et tout ce bleu explose comme une poussière stellaire.

Au-delà des surfaces peintes en bleu, au-delà de la présence magnétique de cette couleur dont la limpidité agit sur l’entièreté du jeu chroma tique, je sentais avec une évidence que tout, même les autres couleurs, était baigné de bleu et que la peinture de Bacon émanait de ce fond bleu de Prusse qui lui donnait sa tonalité spectrale, sa fraîcheur irréelle, son fond glacé.

Un trait bleu passe entre les choses, et palpite comme une veine, comme un filigrane étalé au couteau ; il creuse une profondeur légère aux confins du sourire et porte avec lui une vérité qui s’oppose à la mort. J’ai pensé : le bleu vient chez Bacon à la place des yeux manquants.

Francis Bacon, Jet of Water, 1979.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le jet d’eau

Et puis, je suis tombé sur Jet of Water (Jet d’eau, 1979). En circulant dans l’exposition, je l’avais vu sans le voir, car on ne voit vraiment un tableau que s’il répond à une attente (c’est notre désir qui accomplit la peinture qu’on contemple).

À cet instant de la nuit, je désirais suffisamment ce Jet d’eau pour qu’il jaillisse du tableau lui-même. Son exubérance rompt les barrages : il s’agissait d’un flot giclant d’une tuyauterie percée. C’était une vague très pâle, couleur bleu dragée, tendue comme une éjaculation ; son mouvement produisait une écume dont l’ébullition relevait d’un spasme de délivrance. Le monde se retient, et l’instant où les digues éclatent témoigne du déchaînement de la liberté la plus sauvage.

J’ai ressenti une telle jouissance qu’un espace s’est ouvert dans ma tête. Cette vague bleue me grisait ; elle était l’élégance même, l’irruption de l’élégance dans la nudité du monde. Il y a dans Rimbaud un triple cri de joie dont j’apprécie l’euphorie : « L’élégance ! La science ! La violence ! » Eh bien, ce tableau réunissait les trois exclamations : élégance de la trajectoire, science de la composition tubulaire, violence du mouvement. On aurait pu l’appeler Victoire du bleu.

Et puis, à travers l’exploit de donner à voir un pur éclaboussement, Bacon a peint l’acte de peindre : une matière humide qui gicle sur une surface. Bacon pressait parfois ses tubes directe ment sur le tableau : il a confié à David Sylvester que pour Jet of Water il avait « tout simplement jeté les couleurs sur la toile ».

Voici qu’en m’abreuvant de peinture — en buvant du bleu — je souriais de plaisir : ce jet d’eau, je l’avais déjà rencontré la veille sous la forme de phrases, je l’avais vu en littérature. À cette époque, je relisais tout Proust dans une petite édition en quinze volumes, et dans Sodome et Gomorrhe, alors que le narrateur se rend à une fête chez le prince de Guermantes et déambule à travers son jardin, voici que « dans une clairière réservée par de beaux arbres » surgit le « panache blanc et frémissant » du « célèbre jet d’eau d’Hubert Robert ».

VOIR SUR PILEFACE

Le tour de force de Proust consiste à nous transmettre la sensation du jaillissement continuel : ainsi parle-t-il d’un « nuage oblong fait de mille gouttelettes » et de « mille bonds épars pouvant seuls donner à distance l’impression d’un unique élan ». L’effet de continuité, en apparence toute linaire, est créé par l’amoncellement des touches qui s’ajoutent les unes aux autres : la densité « infrangible », « infléchissable » de ce « nuage humide » est le résultat de strates superposées, comme le travail de l’écriture, dont ce jet semble la merveilleuse métaphore séminale, et comme la peinture, qui nous fait éprouver le mouvement par le décalage de ses couches.

En regardant le jet d’eau de Bacon, je voyais celui de Proust, car en écrivant son jet, Proust le peint — et ce qu’il y a de plus beau encore, c’est qu’il décrit en réalité une peinture : cette fontaine d’Hubert Robert est un tableau qu’on peut voir au Louvre.

Un jour qu’un intervieweur lui posait des questions indiscrètes, Bacon répondit : « Pour écrire ma vie, il faudrait avoir le talent de Proust. »

A l’intérieur de cette continuelle danse ivre qu’aura été sa vie, explorant les chambres les plus secrètes de l’existence où délicatesse et crudité, sans se contredire, ouvraient à la violence d’une euphorie créatrice aussi intense que désespérée, aussi rieuse que terrible, Bacon n’aura cessé de chercher un secret enfoui dans les couches instables de la peinture à l’huile, et multipliant les tableaux comme en un miracle profane, approfondissant détail sur détail et se laissant attirer par le miroitement de milliers de ténuités, peignant encore, toujours plus, dès 6 heures du matin et ne pensant qu’à ça, obsédé à chaque instant de sa vie par le poudroiement des couleurs, même ivre mort au fond d’un bouge avec des voyous, il aura peut-être découvert, comme Proust le disait de la littérature, que la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la peinture.

Je me tiens dans l’intervalle enchanté entre peinture et littérature. C’est là que je respire le mieux. Peu importe que j’éprouve de l’angoisse ou de la joie, quelque chose de plus vaste, de plus calme, de plus violent m’emporte : la nuit et le jour se confondent, et dans l’intensité la lumière ruisselle toujours. Les mots et les couleurs se cherchent, se croisent, s’entrelacent, s’ajustent : en écrivant, je me jette à l’eau. C’est un lac inconnu qui s’ouvre sous mes doigts ; et dans ce vide étincelant, je me baigne. C’est ma vraie vie.

Bacon en toutes lettres, n’est-ce pas le nom que Didier Ottinger avait donné à cette exposition dont il était le commissaire ? La littérature suscite de la peinture et la peinture appelle de la littérature : j’essaie d’habiter ce croisement, et de lui donner voix. C’est un mouvement perpétuel, comme celui du jet d’eau que décrit Proust et que Bacon fait jaillir d’un simple conduit percé. Le temps n’est pas perdu, il n’a donc pas besoin d’être retrouvé, il existe continuellement, avec ou sans nous. On le rencontre à la faveur des instants qui jaillissent, lorsque la vie nous inonde.

Car à l’intérieur de tout ce bleu qui déferlait dans ma nuit, comme si le Jet d’eau avait débordé de son cadre, comme si l’eau montait dans les salles, ruisselait d’étage en étage et submergeait Beaubourg, je voyais palpiter une chose plus puissante qu’une inondation, une chose que rien ne peut canaliser parce que le désir, en elle, est inextinguible : le sexe.

Deux textes enflammés publiés par La Règle du jeu. L’un de Raphaëlle Milone, auteure de Papillon de verre, un premier roman dont Yannick Haenel a rendu compte dans La lisière éblouissante (Charlie hebdo du 8 septembre 2021). Où nous en apprenons (un peu) plus sur une revue à venir : Aventures. L’autre de Haenel. Avec une scène burlesque inédite, qui ne figure pas dans Bleu Bacon.

Yannick Haenel demeure indemne

par Raphaëlle Milone

par Raphaëlle Milone

4 février 2024

L’écrivain Yannick Haenel, à Paris, le 9 novembre.

Photo. : Joël Saget/AFP. ZOOM : cliquer sur l’image.

Yannick Haenel. Initiales YH. Ça fait deux modes de l’Être imprononçable sur quatre. C’est déjà pas mal. Yannick Haenel existe, donc. Et Yannick Haenel aime. Ce qui tranche. Ce qui est juste. Ce qui s’acharne à lutter. Ce qui console. Et ce qui protège. La parole pour la parole, comme Théophile Gautier disait : « l’art pour l’art ».

« Ni pour, ni contre : à part », Yannick Haenel, contrairement à Nietzsche, a le bonheur d’être une nuance. Il s’identifie au Prince Mychkine, l’idiot saint et téméraire de Dostoïevski. Se définit comme « juif-chrétien », en riant, c’est-à-dire, en le pensant vraiment. Les deux mots qu’il utilise le plus souvent sont « lumière », et « indemne ».

À l’âge de douze ans, sous l’immensité céleste du Niger, il découvre l’érotisme, sidéré en observant les girafes d’Ayorou former des cercles concentriques autour d’un acacia.

Il connait une adolescence morte, sacrificielle. Passe alors de l’autre côté, celui de Ziggy Stardust, de Bartleby, de Maldoror. Il a seize ans. Prisonnier entre deux âges dans un pensionnat militaire, brûlé au troisième degré par l’absurdité quotidienne, il s’ennuie suffisamment pour que la soif d’un feu excentrique s’imprègne définitivement dans son être.

Il refuse le on, autant que le on le refuse. « Pour moi la communauté, c’est la mort. En découvrant Blanchot, je me sentirai comme chez moi dans cet effacement de l’être dont toute son œuvre témoigne ».

Yannick Haenel est devenu écrivain dans un unique espoir : se sauver la vie. Se sortir de là. Demeurer dans l’indemne, donc (le bond hors du rang kafkaïen des assassins, c’est-à-dire, écrire tout ce qu’il est possible de sauver). Indemne, ce mot lui appartient – c’est son totem et son talisman –, indemne à travers l’immonde : la seule aventure possible, pour lui. La littérature comme haute-résistance à la part maudite de l’Histoire, c’est-à-dire des hommes. Il rate Normale Sup, « à cause d’une cuite ». Est admis à l’agrégation. Devient, à vingt-trois ans, faux (quoiqu’excellent) professeur de Lettres : son alibi pour financer sa grande évasion. Rebelle et sérieux à la fois, « savant et sauvage », dit-il. Il rencontre Louis-René des Forêts, qui l’adoube, alors qu’il n’a encore rien écrit (ce qu’il fera aussi, pour moi, bien plus tard). Jean-Benoît Puech, l’auteur de La Bibliothèque d’un amateur, est encore un autre guide.

Yannick Haenel a une voix de mystique : claire, profonde. Des yeux de mage bleus. Des mains fines, féminines. Une gestuelle androgyne. Yannick Haenel n’en a rien à foutre d’être un mec. Son identité se trouve ailleurs : dans ses phrases, et dans ses mondes intérieurs. Il a une allure minimaliste, comme tous les individus éminemment complexes, tournés vers l’intérieur. Porte toujours les mêmes vêtements : desert boots de chez Clark’s, un manteau noir, ni court, ni long, une chemise simple de couleur claire, un jean noir, coupe droite. On dirait un personnage de Beckett, ou bien de Jacques Tati. Le chanteur d’un groupe de pop anglaise ou de Cold Wave oublié, type The Pale Fountains, ou Turquoise Days.

Il écrit sur un tout petit bureau, entouré de statuettes indonésiennes ; de tas de notes auxquelles il ne touche jamais, mais dont la présence reste indispensable ; de plusieurs figurines de daims et de cerfs, symbolisant Actéon, et donc Diane/Hécate : réminiscences de Némi, son lac bleu, le bois sacré autour, qui l’attire, autant qu’il le révulse ; figurines symbolisant aussi le cerf (l’innocent), cet autre roi du bois, miraculeusement épargné par De Niro dans Voyage au bout de l’enfer. Yannick Haenel est, tout entier, un sacrifice. Et tout autant, il est le contraire : un rescapé.

Il s’identifie aussi à Isaac, sauvé par l’Ange de l’Éternel ; ainsi qu’à Ismaël, gracié par la baleine blanche.

Son attitude est douce (j’irai jusqu’à dire : miséricordieuse). Son incarnation physique, éthérée. Puis, il se met à parler, et c’est là que tout, en lui, se révèle, sans masques, sans retenue, sans une once d’avarice, et c’est une explosion à température ambiante, un fleuve de mots et d’idées en spirales, une enfilade d’arabesques verbales parfaitement domptées ; sa parole prend le dessus sur tout le reste, son discours, sa musique intérieure, fendent le chaos du monde, avec amour. Le Prince Mychkine, je vous dis.

Il est comme ça. Il est toujours comme ça. On peut être parfois choqué, tant Yannick Haenel est entier. Sa bienveillance rend le cynique français suspect. Comme homme, comme écrivain, il est, donc, d’abord franc, ouvert, généreux. Parce qu’il est égoïste. Et n’a pas peur de l’être, jusqu’au bout. La transmission de cet « égoïsme sacré », comme il dit, et que sont ses lectures, ses passions diverses, coule dans ses veines, avec fièvre. La révolte et la bonté, chez lui vont de pair. Un rayonnement constant, discipliné, qui ne trahit pas (car, après tout, un déserteur reste un militaire).

Combien de livres m’aura-t-il apporté, à chacun de nos rendez-vous, et sans que je ne lui aie jamais rien demandé ? Toujours les bons. Le plus souvent, des livres secrets. Et combien d’heures aura-t-il passées, à m’écouter, toute gamine, avide d’échange, de connaissance (d’égoïsme) ? À répondre à mes questions, avec des livres, mais souvent, aussi, avec un mot bien précis, et qui me mettrait sur la voie. Avec Yannick Haenel, on ne compte jamais. C’est peut-être cela qui le rend si précieux, si rare, à mes yeux.

Adorateur, disciple de Bataille, Melville, Kafka, Leiris, Joyce, Blanchot, Miller, Krasznahorkai, Flaubert, Calasso, Debord, Lacan, Derrida, Agamben, Sollers, Lamarche-Vadel… tant d’autres. Traumatisé-illuminé par le colloque Artaud-Bataille de 1972. Sa bibliothèque est, selon ses mots, une palette de peintre. Une catabase, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Son royaume est fait de livres ; son règne, de transmission et de phrases à rebours, qu’il fait ricocher partout, tout le temps, autant que faire se peut. Yannick Haenel est un dé-possédé. Comme Glenn Gould, qu’il aime avec passion, lui aussi. Ouvert à la dimension sacrée de la parole. À la littérature, mais à la philosophie, à la musique, à la peinture, qui est, selon ses termes, « le prolongement de la philosophie ».

Déserteur glorieux, comme son ami François Meyronnis, avec qui il fonde Ligne de Risque, en 1997 (avec, aussi, Frédéric Badré). Où, tandis que Michel Houellebecq accomplit, volontairement ou non, son OPA sur le paradigme de l’industrie littéraire, les « grands seigneurs », eux, parlent de la mystique juive, d’Heidegger, des Orphiques, de la pensée védique, du shi’isme ismaélien, de Rabbi Nahman de Braslav…

Fauteur de trouble à l’ordre public avec Jan Karski. Écrivain en abyme, avec Cercle, Les Renards Pâles, Tiens ferme ta couronne, Le Trésorier Payeur.

Fou de cinéma (Godard, Monteiro, Carax, Cimino, Tarkovski, Eustache et Pasolini).

Cible de Daech, car phosphore vigoureux de la démocratie, au moment où il couvre le procès des attentats contre Charlie Hebdo.

Quand je lui demande à quoi ressemblera, selon lui, la société dans vingt ans, sa réponse, immédiatement, est la suivante : « Le monde se divisera en deux catégories : il y aura les fanatiques de la société, et il y aura les mystiques. »

Yannick Haenel se range, aux côtés du dernier Sollers, parmi les mystiques français.

De Sollers, il est le successeur, non pas de son œuvre, comme on l’a dit trop souvent et à tort, mais plutôt de sa revue, l’Infini (revue en tant qu’acte, pas de côté, protestation, refus du temps et des carcans du marché éditorial, respiration critique et laboratoire d’expérimentations), qu’il ne reprend pas (il a refusé de le faire, arguant que l’Infini ne pouvait appartenir qu’à Sollers), mais dont il continue la mission, avec, à paraître en avril 2024, son propre navire, cette fois : il porte le nom d’Aventures.

Navire conçu tel un temple-phœnix, une forteresse imprenable, une arche au beau milieu du Déluge, « une centrale d’énergies », dit aussi Haenel, voué entièrement à la seule entité qui compte vraiment pour lui, Princesse du tout-autre en proie aux menaces de l’hydre insatiable de la barbarie contemporaine : la littérature, cette anti-sainte qu’il faudra, à tout prix, et contre cet avenir-ennemi qui se profile avec une sauvagerie et une imbécilité simpliste aberrantes, sauver.

Enfin, Yannick Haenel comme écrivain-critique d’art, dans la directe lignée du Bataille de Documents, de l’Antonin Artaud du Van Gogh ou le suicidé de la société ; avec À mon seul désir, La Solitude Caravage, Adrian Ghenie, et, maintenant, Bleu Bacon.

Bleu Bacon : récit d’une ultra-nuit, dans un musée Beaubourg devenu Télestérion, où les jeux d’ombres et de lumières de Perséphone, d’Hadès, de Déméter, et tout leur cortège de démons infernaux sont les toiles de Bacon elles-mêmes, vient tout juste de paraître.

Lettre sur Bacon, l’endurance, la féérie et l’insensé

par Yannick Haenel

5 février 2024

Yannick Haenel, seul, la nuit, au Centre Georges Pompidou, regarde les oeuvres de Francis Bacon.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Chère Raphaëlle,

VOIR SUR PILEFACE

J’ai écrit Bleu Bacon pour essayer de répondre à une phrase de mon ami Philippe Sollers, dont la présence, depuis sa mort, ne me quitte plus. Il avait écrit ceci : « C’est une question très serrée et difficile de savoir pourquoi une peinture touche directement le système nerveux. »

Eh bien, je suis allé vivre cette question – me suis offert tout entier à sa proposition brûlante – pendant une nuit, seul, au Centre Pompidou, avec quarante-deux tableaux de Francis Bacon.

Je voulais témoigner de ce qu’il en est d’être touché directement par une peinture ; je voulais, comme un scientifique qui relaterait une expérience de laboratoire, faire le récit minutieux de ce qui est arrivé à mon système nerveux : ainsi Bleu Bacon est-il l’histoire d’un événement, au sens de ce qui arrive à un corps et vient le perturber. En m’ouvrant à Bacon, en me rendant intégralement disponible aux impacts de sa peinture, je me suis retrouvé sans défense. La plupart du temps, nous croyons regarder de la peinture, nous croyons aimer la peinture que nous regardons, mais en réalité notre système immunitaire nous empêche de recevoir ce que nos sens perçoivent : nous nous protégeons.

« Je n’ai pas cherché à me protéger des dangereuses rencontres » : c’est une phrase de Guy Debord qui m’a longtemps servi de boussole. Debord en prononce l’impeccable programme dans un contexte révolutionnaire ; quant à moi, j’en fais bien sûr un usage mineur, plus intime : j’y vois un bréviaire d’intensité, mais aussi l’énoncé d’une exigence qui signe pour moi la dimension de l’éthique : je ne trouve intéressantes que les expériences qui me troublent ; et valides, que les pensées qui me renversent.

Bref, face aux tableaux de Bacon, ce sont mes défaillances qui m’ont permis d’y voir quelque chose. Je ne voulais pas pour autant être kidnappé à mort par sa peinture, dont l’emprise peut s’avérer maléfique ; mais au moins ne pas garder cette détestable distance vis-à-vis de l’art que prennent les gens qui se croient intelligents. J’espérais obtenir de ma dénudation la possibilité d’un trouble qui me rapprocherait de ces espaces fulgurants ajustés par lui.

En cela, ma « nuit au musée » avec Bacon a fonctionné. Son contenu a relevé de la passe initiatique : transfert immédiat d’intensité entre la peinture et moi. J’ai souffert, j’ai été ébloui. Quelque chose d’un sacrifice a eu lieu, dont je ressors non pas amoindri, mais plus vivant. Ce que j’y ai laissé sourd secrètement dans les phrases du livre ; ce que j’y ai gagné relève de la faveur spirituelle.

Le chaos baconien ne relève pas selon moi du nihilisme, mais de l’intempérance d’une ivresse qui allume ce qu’elle rencontre. J’ai été allumé par Bacon. Mystiquement, sexuellement. C’est comme ça que naissent les phrases : depuis l’épreuve que le langage s’inflige pour sortir de ses pauvres formats asphyxiés. Il faut que ça chante, comme dans une mélodie de Schoenberg ou de P. J. Harvey : sinon, à quoi bon.

Bacon, tu l’as compris, a été ma « dangereuse rencontre ». J’ai été en proie à son influence, c’est la moindre des choses quand on prétend regarder sa peinture. Mais j’ai poussé l’intensité jusqu’à l’insupportable : je voulais laisser agir ses pigments sur moi, comme il a laissé agir les Érinyes sur sa tête.

On se croit tous plus ou moins en vie, mais on se promène avec un corbeau autour de nos pensées. Chasse-le, il revient et s’implante plus fortement encore dans ton crâne. Le corbeau, le mien en tout cas, je crois qu’il faut s’en faire un ami : il en sait plus que nous sur le mal. Et obtenir du mal qu’il ne nous fasse justement pas de mal, c’est le grand art. Vois Glenn Gould ou Franz Kafka : grâce au corbeau secret qui accompagnait la moindre de leurs respirations, ils ont trouvé dans la solitude ce que personne d’autre n’a trouvé jusqu’à présent.

Bref, la peinture de Bacon s’est jetée sur moi pendant toute une nuit. Ce sont les impacts de cette violence que je voulais raconter : il n’y a de vérité que traversée par le saisissement. Si, en entrant dans l’exposition, j’ai perdu la vue momentanément à travers l’opacité d’une migraine ophtalmique, c’est parce que j’ai été frappé par la foudre des reflets qui brouillent l’accès au monde de Bacon. Ces reflets sont prévus par Bacon lui-même qui a choisi d’obturer l’accès à ses tableaux en les coffrant dans une vitre.

Quelque chose comme un dispositif égyptien doit être d’abord franchi (neutralisé, conjuré) pour prétendre faire face à un tableau de Bacon : dans ce labyrinthe qu’a été pour moi l’exposition « Bacon en toutes lettres », la figure du tombeau ne cessait de scintiller sarcastiquement, avec ses montres, avec la sphinge, avec un Bacon grimé en Œdipe sportif, qui m’attiraient dans le piège comme les Sirènes (il y avait des voix qui venaient de coins de l’exposition où étaient lus les livres de la bibliothèque de Bacon : par exemple Eschyle, Shakespeare, Leiris, Bataille, Conrad).

La littérature relève selon moi d’une endurance qui parle ; c’est un art martial, qui suppose une passivité active — une « attention », dirait Simone Weil : il s’agit de rejoindre la présence à travers la dimension intérieure du langage. La présence n’est pas donnée a priori, elle ne va pas de soi : regarde comme chacun est absent, les gens semblent vitreux dans les conversations, ils n’ont plus la force de se concentrer longtemps, il est devenu rare que quelqu’un soit vraiment là. Moi je cherche à intensifier la présence pour entrer dans ce à quoi elle ouvre. La présence de la présence, c’est ça que je cherche. Est-ce fou ? Ainsi chaque récit s’avère-t-il avant tout une lutte avec l’ange (ici un ange très noir, éventuellement toxique). Produire les conditions poétiques, narratives d’une révélation qui élargit le fait même de vivre et d’aimer, c’est ce à quoi je vise.

L’espace de jeu du temps a pour premier plan l’abîme sans fond : cet énoncé heideggérien, je le vis comme une épreuve limpide. En l’occurrence, puisqu’il s’agit de peinture, et que celle-ci m’obsède et m’enchante au point que je passe chaque mois des heures dans des musées des Beaux-Arts partout en France où je me rends en train pour la journée, juste pour voir des tableaux et étancher ma soif de visible et d’invisible, il s’agit d’une épreuve du regard.

Et c’est précisément cette épreuve dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs décennies car ce qui est attaqué en nous, c’est la capacité à voir. Planétairement s’organise (sans que personne n’en soit le sujet) une atrophie du sensible. Bientôt on n’accèdera plus à ses propres sens puisqu’ils auront été consciencieusement diminués, jusqu’à l’extinction. L’épaississement de la sensibilité coextensive de l’appauvrissement du langage signe notre époque qui se définit, je crois que c’est désormais clair, par sa volonté de détruire les liens.

Lacan remarquait, à propos de Merleau-Ponty, que « ce dont l’artiste nous livre l’accès, c’est la place de ce qui ne saurait se voir. » Et précisément ce qui ne saurait se voir est l’objet même de notre obstination, émerveillée ou terrifiée, à déchiffrer ce qui, dans l’invisibilité, se dissimule.

Les œuvres d’art procèdent avec nous comme la sphinge avec Œdipe : et les quelques secondes que nous passons devant elles dans les musées, passant de l’une à l’autre comme si de rien n’était, faisant notre marché de petites émotions et nous satisfaisant d’une facilité souvent simulée (car peut-on sérieusement se prétendre ému par une œuvre qu’on voit en faisant la queue derrière des masses de spectateurs dont l’empressement à photographier au lieu de voir créent un obstacle ironique à notre condition terminale de voyeurs frustrés ?) – les quelques secondes que nous accordons à l’objet de notre soi-disant amour non seulement ne nous prodiguent aucun rapport avec lui, mais elles incubent l’impossibilité même à ressentir quoi que ce soit : de cette incubation, la société planétaire se repaît. Elle nous fournit des objets culturels pour que, pâmés automatiquement, nous ne soyons pas occupés à modifier la nature de notre vision ; pour que nous ne renversions plus rien en nous, et encore moins dans le monde. Parqués dans des expositions conçues pour que nous n’accédions à rien, nous errons à travers l’impossibilité de ressentir qui ainsi nous est imposée. Cette imposition nouvelle de ne rien ressentir, sinon des émotions simulées, signe la liquidation de notre rapport avec l’art comme possibilité de la vérité.

Une époque s’achève ainsi à travers la gestion culturelle de notre asservissement politique : la paralysie programmée de la sensibilité implique en toute logique l’assomption de l’insensé. Ce qui, en termes politiques, ouvre la route à l’infamie. Si nous ne sommes plus capables d’entrer en rapport avec la peinture, nous serons enchaînés comme des créatures platoniciennes dans la caverne du totalitarisme à venir (en réalité déjà là), qui s’accomplit à travers la domestication de notre regard pour le pire. Quand nous ne saurons plus voir le Caravage, Bacon ou Delacroix, nous serons du bétail pour l’emprise planétaire, laquelle fera de nous ce qu’elle veut.

Et figure-toi qu’à six heures du matin, après avoir passé plusieurs heures dans le noir, puisque j’avais demandé qu’on coupe les lumières vers trois heures dans l’exposition (et ainsi ai-je pu accéder, avec une lampe torche, à l’inoubliable féérie d’une peinture se donnant depuis la paroi originelle, comme à Lascaux, et de couleurs se peignant devant moi, s’arrachant à la nuit et éclairant de leur feu l’espace-temps devenu vivable et sans appartenance) ; après avoir dansé en écoutant Lazarus, le dernier album chamanique et résurrectionnel de David Bowie ; à six heures du matin, donc, alors que la lumière était revenue, je continuais à regarder les peintures de Bacon avec ma lampe torche, comme ce forcené dans Nietzsche, tu sais, qui arrive sur la place du village avec une lanterne allumée en plein jour pour accuser les humains d’avoir tué Dieu : j’avais enroulé une couverture autour de mes épaules, et dans l’inépuisable épuisement de la nuit blanche, je regardais encore et encore Œdipe et le sphinx, ce stupéfiant tableau rose layette qui appartient à Sylvester Stallone (et il me plaît de penser que Rocky lui-même regarde tous les jours dans son salon Œdipe peint avec un short).

Francis Bacon, « Œdipe et le Sphynx d’après Ingres » (1983).

Collection Berardo, Lisbonne © The Estate of Francis Bacon.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Je regardais donc Œdipe et le sphinx et à force de vivre des transfigurations dans ma nuit, j’étais devenu les deux : celle qui interroge et celui qui répond. Le tragique, comme tu sais, donne sur l’hilarité sans fond de l’être. C’est de l’abîme s’ouvrant sous nos pieds qu’un rire monte : ce rire, c’est la littérature qui le recueille, c’est-à-dire notre amour devenu écoute du langage.

J’ai entendu ce rire, crois-moi, à six heures du matin. Il ne venait de nulle part, ni du tableau ni de moi-même, ni du peintre (quoique). Je crois alors avoir deviné le bonheur de Bacon. Je dis « bonheur », ce qui ne va pas de soi concernant une œuvre aussi viscérale, aussi tendue par le tragique et la pulsion terrible, aussi arrosée de déformation alcoolique. Je le dis au sens où Bataille parlait de « pur bonheur », c’est-à-dire de la conscience extasiée de l’ouverture des mondes.

La drôlerie rose et sanguinolente de son tableau m’a arraché un fou rire. Et la décantation de la nuit m’a donné accès à une fraîcheur qu’il y a dans la peinture de Bacon, à sa lumière de dunes, de lavabos immaculés (c’est lui qui emploie ce mot), de robinets d’eau qui giclent, de jets d’eau dont l’effervescence m’ont fait du bien. Le bleu que j’ai remarqué partout dans ses tableaux a grandi durant la nuit au point de se fixer dans mon esprit comme la couleur même de l’expérience charnelle que j’ai faite de la peinture de Bacon. Bleu nuit, bleu du sexe.

Mais en entendant ce rire, je me suis quand même dit que j’étais passé dans un espace incontrôlable. Je commençais soudain à en avoir marre. J’ai pensé : qu’est-ce que je fous là ?

C’est à ce moment-là qu’un type est arrivé, je ne l’ai pas raconté dans le livre car je voulais finir celui-ci sur cette danse ivre au son de Bowie, avec les couleurs devenues des étoiles dans le ciel de la nuit bleue. J’ai arrêté le livre d’un coup sec, là, dans l’extase. Je trouvais que c’était parfait qu’il s’achève ainsi.

Mais des choses ses sont passées encore durant les dernières heures de cette nuit, dont cet instant de fou-rire à six heures. Et donc un type est arrivé sans que j’entende ses pas. Il a surgi brutalement, lui aussi avec une lampe à la main, mais éteinte, et face à moi qui étais planté en chaussettes avec une couverture sur les épaules, ma lampe braquée sur Œdipe et le sphinx alors que les néons étaient allumés, il a été stupéfait. Je ne me souviens plus exactement de la phrase qu’il a prononcée, quelque chose comme « Qu’est-ce que vous faites là ? » (qui était la question même que j’étais en train de me poser), mais il a braqué sa lampe éteinte vers moi, de sorte qu’avec nos deux lampes, la mienne allumée pour rien et la sienne éteinte, nous formions un couple absurde, un peu beckettien, qui se défiait dans le néant d’un espace déserté. Car c’est seulement à cet instant que j’ai senti à quel point nous étions dans un désert : les tableaux avaient disparu à mes yeux, il n’y avait plus rien qu’un immense « désêtre », comme dirait Lacan. Je m’étais réveillé de ma nuit folle, et je cherchais en vain dans la poche de mon manteau un papier qui aurait pu accréditer officiellement ma présence, car ce type n’était pas au courant, et je voyais bien qu’il était sur le point de me menacer sans trop savoir comment – car de quoi aurait-il pu me menacer, d’ailleurs ? De me jeter dehors ? Il faisait sa ronde, et j’avais beau lui dire que j’étais là depuis la veille, que j’étais entré dans l’expo à vingt-deux heures, c’est-à-dire il y avait maintenant huit heures, que j’étais un « écrivain en immersion » (j’ai dit ça), il résistait, visage fermé. Pas du tout agressif, mais bloqué dans une scène impossible à assimiler. Il n’était pas « averti », m’a-t-il dit, ainsi n’était-il tout simplement pas possible à ses yeux que je sois là. Ma présence n’était pas possible. Voilà, j’étais impossible.

Cette scène m’a plu. J’étais si épuisé, vidé par la nuit, que je souriais comme un idiot. La solitude glisse ainsi dans le matin qui erre. Qu’est-ce que la présence ? Je ne cherche qu’elle – et à travers sa poussée, boire les étincelles de l’instant où, par elle, on reprend vie. C’est vivre qu’il faut redéfinir – ou plutôt non, on s’en fout des définitions : c’est vivre qu’il faut vivre.

Je voudrais ajouter ceci : être en proie à la littérature est ma chance depuis plusieurs décennies déjà. Depuis que je suis enfant, quelque chose s’est manifesté à mon esprit qui requiert le déchiffrement passionné des ombres et la séduction de la lumière. Enfant, j’en passais par des rites pour me protéger, avant tout à travers le maniement de statuettes et d’images ; adulte, je me suis forgé une langue écrite pour être transmise.

Les immersions auxquelles je procède, dans l’expo Bacon, mais aussi dans le tribunal à l’occasion du procès des attentats de janvier 2015, dans l’ancienne Banque de France de Béthune ou dans les films de Michael Cimino, relèvent d’une nécessité aventureuse dont je m’impose la rigueur pour voir, comme le dit Lacan, ce qui ne saurait se voir, c’est-à-dire pour entrer en contact avec l’impossible.

Ainsi, que j’écrive des romans pour extraire de situations compulsionnelles des fééries de nature poétique ; ou que je plonge dans le réel le plus insoutenable (celui des attentats, avec mes chroniques pour Charlie Hebdo, ou celui de l’extermination des Juifs d’Europe avec Jan Karski) pour en revenir avec une lueur partageable ; ou bien – troisième branche de mon arborescence personnelle – que je me poste face à la peinture (Le Caravage, Adrian Ghenie, Francis Bacon) : dans tous les cas, je scrute et creuse une matière dont j’attends qu’elle nous révèle, à moi et à celles et ceux qui me lisent, un rapport extatique avec la vérité. Lorsqu’on est au bout de soi, une lumière se met à scintiller : aux confins du dépaysement, et parfois même de l’invivable, tout renaît. On pressent l’existence d’une chambre derrière le mur et d’un tableau derrière le tableau ; l’accès en est barré. Mais écrire, s’engager tout entier dans l’extatique de l’écriture, c’est se donner les moyens d’ouvrir une brèche – de voir un trou là où il n’y aurait, paraît-il, qu’un mur.

Car il n’y a pas qu’un mur : la chambre existe, c’est la clarté folle de l’écriture qui nous y conduit. Durant cette nuit à Beaubourg avec Bacon, les portes s’ouvraient. Être à soi-même son propre objet de folie et ne pas devenir fou, c’est ce qui peut m’arriver de mieux : c’est aussi mon état d’écriture, c’est la manière que j’ai de rechercher ce qui m’échappe, et d’entrer dans l’emportement d’une connaissance toujours à venir.

Il y en a qui misent tout sur la science, le pétrole ou l’argent. Moi c’est la littérature : elle a pris toutes les places ; elle est le cœur, l’esprit, le sexe ; elle m’offre une âme.

L’âme n’est-elle pas ce qui s’oppose à l’intolérable ?

Je suis là.

Ton ami Yannick

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?