Le match Paulhan-Mauriac | Photo de Paulhan et Mauriac (1949)

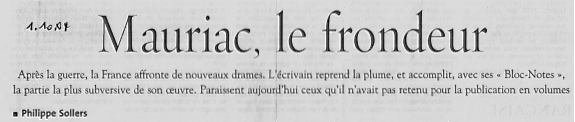

Mauriac le frondeur

Photos de François Mauriac en 1959 et de Philippe Sollers en 2007

François Mauriac : Mozart

François Mauriac : Proust et Balzac

François Mauriac : Proust et Balzac

François Mauriac — « [...] je suis surtout attiré par son éthique politique. Visite classique du jeune écrivain à Malagar , donc, puis nombreuses rencontres à Paris, avenue Théophile Gautier, ou, pour dîner, chez Calvet, boulevard Saint-Germain. Tout le monde sait que la conversation de Mauriac était éblouissante. Pour moi, à ce moment-là, il est d’abord quelqu’un qui a connu Proust, qui allait le voir chez lui vers 2 heures ou 3 heures du matin, retrouvant ainsi le grand hibou du Temps allongé dans son lit, les draps tachés d’encre. La dévotion de Mauriac pour Proust : « Vous comprenez, un jour, le soleil s’est levé, plus rien n’a existé. Moi, j’ai remis ma copie. »

Il écrit son « Bloc-Notes » assis sur un petit lit, Mauriac, papier sur ses genoux, à l’écoute. Il est incroyablement insulté à longueur de temps, et il y répond par des fulgurations et des sarcasmes (ressemblance avec Voltaire, après tout). Il est très drôle. Méchant ? Mais non, exact. Sa voix cassée surgit, très jeune, la flèche part, il se fait rire lui-même, il met sa main gauche devant sa bouche. Homosexuel embusqué ? On l’a dit, en me demandant souvent, une lueur dans l’ ?il, si à mon égard, etc. Faribole. Mauriac était très intelligent et généreux, voilà tout. Fondamentalement bon. Beaucoup d’oreille (Mozart), une sainte horreur de la violence et de sa justification, quelle qu’elle soit. Les sujets abordés, après les manipulations, les mensonges et les hypocrisies de l’actualité ? Proust, encore lui, et puis Pascal, Chateaubriand, Rimbaud. Les écrivains sont étranges : avec Ponge, je suis brusquement contemporain de Démocrite, d’Epicure, de Lautréamont, de Mallarmé. Avec Mauriac, de saint Augustin, des « Pensées », d’« Une saison en enfer ». »

Philippe Sollers, Un vrai roman, 2007, p.62.

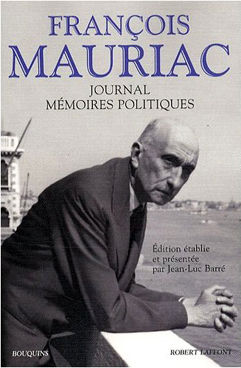

A l’occasion de la publication des Mémoires politiques de François Mauriac et de On n’est jamais sûr de rien avec la télévision, Philippe Sollers écrit dans « Mauriac Grand Cru » (le Nouvel Observateur du 27 novembre) : « Mauriac est un psychologue et un moraliste de premier ordre, un romancier immédiat de l’actualité, un portraitiste drôle et acide. »

Les preuves ? Les voici, nombreuses, irréfutables.

Politique de Mauriac

« Je prendrai la politique, je la baptiserai littérature et elle le deviendra aussitôt. » Illustration avec ces chroniques parues de 1948 à 1955.

Je réentends souvent, en face de moi, la voix rauque et déchirée de Mauriac. C’est tout de suite un concert : drôlerie sérieuse, cruauté sèche, envolées lyriques interrompues par un fou rire, chuchotements indignés, méditations, anecdotes, portraits féroces en douceur. Cette voix est là dans ses romans (bien meilleurs qu’on ne le dit), dans son Bloc-Notes et ses Chroniques (plus brillants qu’on ne croit). Une étrange liberté, un feu, une foi, une malice : « Je prendrai la politique, je la baptiserai littérature et elle le deviendra aussitôt. »

Le secret de Mauriac ? Sa religion, bien sûr, mais aussi ses passions littéraires. Les noms qui reviennent le plus souvent chez lui, sur fond d’Evangiles : Pascal, Rimbaud, Proust. Et puis la musique, à commencer par Mozart. Mauriac est, de loin, la meilleure oreille de son temps. Un soir de 1948, il écoute Idoménée à la radio, l’opéra est joué à Cambridge : « Je sentais battre le coeur de l’Europe suspendue au chef-d’oeuvre comme l’essaim à la branche. » L’Europe : elle sort d’une catastrophe, elle est ruinée, le fou furieux de Berlin laisse place au bourreau méthodique de Moscou, mais la musique est plus forte que l’horreur systématiquement programmée et son cortège sinistre. A Aix, un peu plus tard : « Parfois, les feuillages profonds des platanes s’émeuvent et le souffle frais qui caresse nos visages soulève dangereusement les partitions sur les pupitres. Et puis tout s’apaise et la lune elle-même écoute derrière les branches. »

Le Mauriac « gaullien » des années 60 nous cache celui qui, auparavant, a été un des adversaires les plus constants et les plus efficaces de la mécanique totalitaire. Sur De Gaulle, ce fragment de 1962 dit l’essentiel : « Voilà un homme contre lequel sont ameutés tous les vieux partis, de la gauche révolutionnaire à la droite la plus extrême et la plus criminelle, en passant par le centre le plus modéré, et presque tous les grands journaux de la province et les hebdomadaires à la mode. Sans compter les généraux mutinés, les tueurs à gages et les tueurs mystiques... Pour les gens du monde, ils grincent des dents et de la fourchette au seul nom de De Gaulle. La haine leur monte au nez dès le premier whisky. » Eh oui, c’était ainsi.

Le Mauriac « gaullien » des années 60 nous cache celui qui, auparavant, a été un des adversaires les plus constants et les plus efficaces de la mécanique totalitaire. Sur De Gaulle, ce fragment de 1962 dit l’essentiel : « Voilà un homme contre lequel sont ameutés tous les vieux partis, de la gauche révolutionnaire à la droite la plus extrême et la plus criminelle, en passant par le centre le plus modéré, et presque tous les grands journaux de la province et les hebdomadaires à la mode. Sans compter les généraux mutinés, les tueurs à gages et les tueurs mystiques... Pour les gens du monde, ils grincent des dents et de la fourchette au seul nom de De Gaulle. La haine leur monte au nez dès le premier whisky. » Eh oui, c’était ainsi.

Mais revenons au début des années 50. Qu’écrit Mauriac, aussitôt ? Il célèbre le J’accuse de Zola, rend hommage à Gandhi en regrettant qu’un pape n’ait pas fait une grève de la faim en temps voulu, se préoccupe surtout de la machine à décerveler stalinienne. Ce qui le scandalise est moins le mal en soi ( « le mal est le mal ») que les contorsions hypocrites pour le faire apparaître comme naturel, nécessaire. De ce point de vue, Sade le choque moins que Gide. Sartre est un « athée providentiel » qui, comme disait Pascal, « blasphème ce qu’il ignore ». Alors que Gide, lui, « renie ce qu’il connaît ». Camus (« notre penseur n° 2 ») reproche à Mauriac de ne pas vouloir reconnaître la mort « heureuse » de Gide ? Réplique cinglante : « Il n’y a de mort heureuse pour personne, Monsieur Camus... » La mort n’est pas à comptabiliser : « Soyons du petit nombre de ceux qui croient " en esprit et en vérité " qu’un seul homme, quelle que soit sa race, a une valeur infinie. »

Les staliniens, eux, sont à l’époque en plein délire religieux inversé. C’est le moment des « convulsionnaires de L’Humanité ». Mauriac, là, se déchaîne : « Pour vous, la démocratie n’est qu’un faux nez, un faux nez qui ne trompe plus personne et que vous rajustez sans cesse, d’une main hésitante, sur votre figure de petit-bourgeois fanatisé. » La colombe de la paix de Picasso ? « Les peuples béats sont tombés à genoux devant cette merveille : Picasso a dessiné une vraie colombe qui ressemble à une photographie de colombe primée à un concours de colombes. » Il faut s’entendre : soit vous reconnaissez vos crimes comme tels, en poussant la provocation, comme Aragon, jusqu’à justifier après coup le pacte germano-soviétique (et, par conséquent, le martyre de la Pologne), soit vous vous taisez. Exemple du grand Mauriac de 1949, s’adressant à une journaliste communiste qui prétendait qu’il n’y avait pas de victimes en Russie, sauf des traîtres : « Croyez-vous donc que Staline s’émeuve d’être considéré par nous comme un homme couvert de sang ? C’est un bon laboureur appliqué à sa tâche, dont le soc déchire la glèbe humaine et la fouille jusqu’aux entrailles. Consentez à être comme lui ce que vous êtes : l’ouvrière d’une cité où seul compte dans l’homme son rendement, et qui a perdu le droit et l’envie de s’attendrir - fût-ce sur les victimes des autres. Remettez ce mouchoir dans votre petit sac, et osez regarder en face votre épouvantable vérité. »

Ce petit sac, n’est-ce pas, mérite la postérité.

Questions de goût : Drieu a été séduit par Doriot. Il le trouvait fort, beau, exemplaire. Mauriac, lui, ne l’a vu qu’une fois, et avec répulsion. « La nature m’a pourvu d’une antenne qui décèle d’abord la présence des personnages funestes. » Il peut dire, en revanche, qu’une bonne interprétation du Don Juan de Mozart est une date dans son histoire personnelle. Il s’amuse de la transaction ridicule entre Simenon et un curé local : Simenon acceptera d’envoyer son fils au catéchisme si on ne lui parle jamais du péché et de l’enfer. Le curé est d’accord, minuscule histoire qui conforte l’anticléricalisme instinctif de Mauriac. Pour lui, Pascal est « l’archer terrible aux dix-huit flèches impérissables » (les Provinciales).

Cela dit, l’anticléricalisme peut être aussi bête que son contraire, et Cocteau en saura quelque chose lors de la représentation de son Bacchus. La lettre ouverte que lui envoie Mauriac à cette occasion est une merveille classique. Julien Gracq obtient le prix Goncourt ? C’est comme si les jésuites couronnaient Pascal. Le cinéma ? « Ma faculté d’ennui dans les salles obscures est telle que je la communique, même sans parler, à la personne qui m’accompagne. » Une exception, cependant : le Limelight de Chaplin. Il y a aussi des cas curieux : celui d’Eluard, par exemple, dont tout le monde savait par coeur les poèmes résistants, mais qui s’est converti, pour finir, à la religion sanglante. « Ce qui lui avait été abomination devint tout à coup à ses yeux, sous le régime stalinien, vérité et justice. » Religion, religion... Et découragement, parfois, avec citation de Benjamin Constant : « On se sent l’impatience d’avoir traversé la vie au plus vite pour échapper aux hommes. »

Mauriac reçoit le prix Nobel en 1952. Il n’en fait pas un plat, s’enfonce dans la nature avec Rimbaud « dont chaque mot le brûle depuis la sortie du collège ». Cela ne l’empêche pas d’écrire une hilarante Histoire politique de l’Académie française (1955), dans laquelle il décrit ce qu’est la « droite à l’état pur ». Il connaît les choses de l’intérieur, les intrigues de Chaumeix, les vraies raisons des élections de Pétain et de Maurras (en 1938). Quand Mauriac nous dit que sa mystique est à la source de son comportement politique, il faut le croire, et comprendre sa perplexité admirative devant la sérénité et l’indifférence massive de Claudel. Lui, Mauriac, a des amis et des ennemis partout, c’est logique : « Il faut que ceux qui ne portent pas un écrivain dans leur coeur s’y résignent : il est aimé par d’autres plus qu’il n’est détesté par eux - beaucoup plus aimé qu’il ne le mérite. » Il y a une vanité sarcastique à goûter le vide des honneurs, et une humilité vraie à repartir dans les vignes, entre deux messes.

La liturgie et la musique sont là. La vieille corneille élégiaque peut faire à nouveau vibrer la chaleur et les incendies des Landes, le mûrissement du raisin, des vers de Hugo, le souvenir d’un dîner avec Proust, couché dans son lit, la nuit, sous des draps tachés d’encre. Le mot de Michelet sur le « supplice de la vieillesse » revient souvent, et il est étonnant sous la plume de ce jeune homme prolongé qui se tient là, au bord de l’abîme, en attente. En réalité, il nous manque. On se demande ce qu’il dirait des grandes misères d’aujourd’hui, des nouvelles impostures, des nouveaux mensonges. De ce pape polonais, par exemple, qui n’était vraiment pas prévu au programme meurtrier des « exploiteurs du matériel humain ». Le jeune Mauriac marche avec ses Pensées et sa Saison en enfer dans la poche. Il relit aussi Bossuet : « Tout nous sert ou nous nuit infiniment : chaque moment de notre vie, chaque respiration, chaque battement de notre pouls, chaque éclair de notre pensée a des suites éternelles. »

Philippe Sollers, Le Monde du 12.05.00.

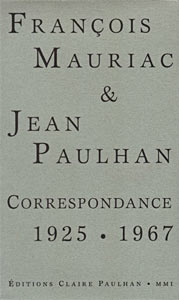

Etrange littérature française où, mise à part la grisaille actuelle, tout prend toujours l’air d’une guerre de religion civile. Droite-gauche, catholiques-protestants, Montaigne ou Pascal, Racine ou Corneille, Voltaire ou Rousseau, Chateaubriand ou Stendhal, Baudelaire ou Hugo, Gide ou Claudel, Breton ou Aragon, Proust ou Céline, Sartre ou Camus... Quant à Paulhan et Mauriac, qui aurait cru que le représentant du Diable et celui du Bon Dieu avaient échangé, pendant quarante-deux ans, des lettres aussi fiévreuses, aussi amicales ?

Voilà une surprise, et elle est de taille. Ils ne sont d’accord sur presque rien, mais les voilà, pour finir, à l’Académie, et, mieux encore, l’un décorant l’autre du grade de commandeur de la Légion d’honneur. Cela se passe en 1949, et l’auteur du Noeud de vipères et de Souffrances du chrétien remet ses insignes au futur préfacier d’ Histoire d’O et à l’admirateur de Sade et de Lao-tseu. Quelques jours avant, François prévient Jean : « Il s’agira de nous regarder sans rire. » Ils ont ri, et ces deux antifanatiques ont sans doute pensé à leur devise dans la Résistance (et après) : « Ni flics ni mouchards. »

Humour et gravité de ces deux-là, civilisation extrême. De 1925 à 1967, leur dialogue et leurs brouilles vite effacées traversent l’histoire littéraire et politique du chaos français. Deux voix : celle, cassée, de la « corneille élégiaque » (avec ses fous rires d’adolescent) ; l’autre pointue et modulée de l’éminence grise de la NRF (avec ses brusques énigmes). Paulhan est un logicien mystique qui s’ingénie à marier les contraires et à pratiquer le don des admirations multiples. Mauriac est un romancier lyrique et célèbre dont le catholicisme ombrageux n’arrête pas d’intriguer son adversaire protestant. Le plus puritain des deux ? Paulhan, peut-être, qui finit par avouer qu’il a dû faire des efforts du côté de l’impureté : « J’ai toujours manqué de tentations. Une vie de moine m’aurait parfaitement convenu. » Et Mauriac : « C’est l’érotisme des autres que nous détestons. Chacun a le sien, qu’il a ou non dominé. » Paulhan (très tôt) : « Dès que vous ne cherchez plus à me convaincre, j’ai grande envie de vous donner raison. » Mauriac, rusé : « Je ne suis pas un esprit subtil. Ne voyez là ni fausse humilité, ni surtout la moindre ironie. » A la guerre frontale Gide-Claudel succède donc ici une longue bataille chinoise, drôle, émouvante, dissimulée, pleine de double jeu (Paulhan faisant éreinter Mauriac par Sartre), de dérobades, de sincérité, de ténacité. Chacun lâche du terrain quand il faut, campe sur ses positions, contre-attaque. Les sujets d’affrontement ne manquent pas, le principal étant Gide (que Mauriac, d’ailleurs, aime peut-être plus que Paulhan). Gide s’enthousiasme pour l’URSS ? Mauriac : « Quelle frénésie ! Quel désarroi ! » Paulhan, lucide : « Je ne le crois pas fait pour demeurer bolcheviste. » Quelle que soit l’hostilité de la NRF à son égard, Mauriac, tacticien, ne veut pas rompre avec elle : « Vous êtes le seul mauvais lieu où je puisse dire certaines choses. » Paulhan lui joue des mauvais tours mais n’arrête pas de lui demander des textes. Mauriac écrit-il sur Proust (que Paulhan, au fond, méconnaît) qu’il reçoit aussitôt un compliment : « Je ne connais rien sur Proust qui soit aussi fort et aussi juste. » En fait, l’Histoire va les réunir dans la Résistance, et ils vont être attaqués tous les deux dans Je suis partout. Paulhan : « Comme il est agréable d’être malmené par des gens que l’on n’estime pas. » Mauriac, de son côté, s’indigne de « l’infâme article de Cocteau sur Breker ». On reste d’ailleurs ahuri de la violence des mots de cette époque contre tel ou tel. Mauriac est « abreuvé d’injures », comme dans ce passage abject des Décombres de Rebatet : « L’homme à l’habit vert, le bourgeois riche, avec sa torve gueule de faux Greco, ses décoctions de Paul Bourget macérées dans le foutre rance et l’eau bénite, ses oscillations entre l’eucharistie et le bordel à pédérastes qui forme l’unique drame de sa prose comme de sa conscience, est l’un des plus obscènes coquins qui aient poussé dans les fumiers chrétiens de notre époque. » A quoi Mauriac se contentera de répondre : « Un polémiste-né est presque toujours un homme qui a échoué dans le roman ou au théâtre... Une existence consacrée à l’invective, comme celle de Léon Daudet, prend toujours sa source dans un cimetière d’oeuvres avortées. »

Humour et gravité de ces deux-là, civilisation extrême. De 1925 à 1967, leur dialogue et leurs brouilles vite effacées traversent l’histoire littéraire et politique du chaos français. Deux voix : celle, cassée, de la « corneille élégiaque » (avec ses fous rires d’adolescent) ; l’autre pointue et modulée de l’éminence grise de la NRF (avec ses brusques énigmes). Paulhan est un logicien mystique qui s’ingénie à marier les contraires et à pratiquer le don des admirations multiples. Mauriac est un romancier lyrique et célèbre dont le catholicisme ombrageux n’arrête pas d’intriguer son adversaire protestant. Le plus puritain des deux ? Paulhan, peut-être, qui finit par avouer qu’il a dû faire des efforts du côté de l’impureté : « J’ai toujours manqué de tentations. Une vie de moine m’aurait parfaitement convenu. » Et Mauriac : « C’est l’érotisme des autres que nous détestons. Chacun a le sien, qu’il a ou non dominé. » Paulhan (très tôt) : « Dès que vous ne cherchez plus à me convaincre, j’ai grande envie de vous donner raison. » Mauriac, rusé : « Je ne suis pas un esprit subtil. Ne voyez là ni fausse humilité, ni surtout la moindre ironie. » A la guerre frontale Gide-Claudel succède donc ici une longue bataille chinoise, drôle, émouvante, dissimulée, pleine de double jeu (Paulhan faisant éreinter Mauriac par Sartre), de dérobades, de sincérité, de ténacité. Chacun lâche du terrain quand il faut, campe sur ses positions, contre-attaque. Les sujets d’affrontement ne manquent pas, le principal étant Gide (que Mauriac, d’ailleurs, aime peut-être plus que Paulhan). Gide s’enthousiasme pour l’URSS ? Mauriac : « Quelle frénésie ! Quel désarroi ! » Paulhan, lucide : « Je ne le crois pas fait pour demeurer bolcheviste. » Quelle que soit l’hostilité de la NRF à son égard, Mauriac, tacticien, ne veut pas rompre avec elle : « Vous êtes le seul mauvais lieu où je puisse dire certaines choses. » Paulhan lui joue des mauvais tours mais n’arrête pas de lui demander des textes. Mauriac écrit-il sur Proust (que Paulhan, au fond, méconnaît) qu’il reçoit aussitôt un compliment : « Je ne connais rien sur Proust qui soit aussi fort et aussi juste. » En fait, l’Histoire va les réunir dans la Résistance, et ils vont être attaqués tous les deux dans Je suis partout. Paulhan : « Comme il est agréable d’être malmené par des gens que l’on n’estime pas. » Mauriac, de son côté, s’indigne de « l’infâme article de Cocteau sur Breker ». On reste d’ailleurs ahuri de la violence des mots de cette époque contre tel ou tel. Mauriac est « abreuvé d’injures », comme dans ce passage abject des Décombres de Rebatet : « L’homme à l’habit vert, le bourgeois riche, avec sa torve gueule de faux Greco, ses décoctions de Paul Bourget macérées dans le foutre rance et l’eau bénite, ses oscillations entre l’eucharistie et le bordel à pédérastes qui forme l’unique drame de sa prose comme de sa conscience, est l’un des plus obscènes coquins qui aient poussé dans les fumiers chrétiens de notre époque. » A quoi Mauriac se contentera de répondre : « Un polémiste-né est presque toujours un homme qui a échoué dans le roman ou au théâtre... Une existence consacrée à l’invective, comme celle de Léon Daudet, prend toujours sa source dans un cimetière d’oeuvres avortées. »

Mauriac s’en fout, il est blessé mais il pardonne, il oublie, il suit sa route. Il est d’accord avec Paulhan sur les excès de l’épuration ( « Nous n’avons pas des âmes de flics. C’est le fond de tout. » ). Cela dit, Paulhan exagère dans l’autre sens, ou plutôt il se trompe en défendant maintenant l’Algérie française. Paulhan, bientôt, en conviendra en se ralliant à de Gaulle. Il est ému par la proposition de Mauriac de rentrer à l’Académie (il faut dire que la liste de Mauriac, en 1945, est impressionnante : il veut faire élire Paulhan, Bernanos, Eluard, Malraux et Aragon). Comédie sociale... En réalité, chacun de ces deux ascètes tient bon sur le fond : l’adhésion passionnée de Mauriac à la personne du Christ (dont il imprègne ses méditations sur Pascal, Rimbaud ou Mozart), la recherche, pour Paulhan, d’une vérité dans et à travers le langage (qui lui permet de mettre sur le même plan Sade ou un évangile gnostique comme celui de Thomas). Mauriac trouve Sade « illisible ». Paulhan reconnaît : « Je ne sais rien du Christ. » Dialogue de sourds ? Mais non, disponibilité, générosité, ouverture. Paulhan à Mauriac à propos de son roman Le Sagouin : « Votre rythme a cette rapidité qui nous transporte dans un espace où tout nous paraît accompli, entier, épais. » Mauriac (toujours rusé) : « Cher ami, je suis un peu léger, impulsif, ne vous tourmentez jamais de mes propos. » Deux escrimeurs, deux expérimentateurs, deux moralistes. De temps en temps, Paulhan soupire : « J’aimerais bien être célèbre comme vous pendant quelques mois. » La palme de l’humour revient quand même à Mauriac pour cette lettre de Malagar en 1943 : « La viande à chaque repas et les piqûres de testicules de taureau que le docteur m’a ordonnées font de moi un personnage furieusement engagé dans la matière. Entre-temps, je fignole une Sainte-Marguerite de Cortone. » Ni vainqueur ni vaincu : le jeu, l’amitié, l’amour de la liberté.

Philippe Sollers, Le Monde du 21.12.01.

- François Mauriac remet à Jean Paulhan, le 24 février 1949, les insignes de commandeur de la Légion d’honneur

- Archives Jean Paulhan/IMEC

Après la guerre, la France affronte de nouveaux drames. L’écrivain reprend la plume, et accomplit, avec ses « Bloc-Notes », la partie la plus subversive de son oeuvre. Paraissent aujourd’hui ceux qu’il n’avait pas retenus pour la publication en volumes.

Qui aurait pu imaginer que le temps jouerait à ce point en faveur de Mauriac ? Il y a cinquante ans, il était au sommet des honneurs, c’est-à-dire apparemment promis à un déclin irréversible. Académie française, Nobel, réputation mondiale de romancier et de Juste (ni vichyste ni communiste), catholique obstiné, mais « progressiste », fin de carrière assurée. Gide et Claudel meurent, Sartre commence son règne (il a tenté, juste avant la guerre, de dégommer Mauriac dans la NRF), les vedettes confirmées de l’époque sont Malraux, Aragon, Camus. Le Nouveau roman pointe à l’horizon, les « hussards » s’agitent, le « charmant petit monstre », Sagan, explose dans les librairies, la reconstruction rapide d’un pays ruiné est en cours. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas se retirer, laisser courir, et continuer à faire confortablement ses gammes de « vieille corneille élégiaque » ? Eh bien, non, il y a quelque chose qui ne va pas au coeur de la République.

Mauriac le sent, le devine, il se concentre, il saute, il remet toute sa mise en jeu. La collaboration, Vichy, l’antisémitisme, le racisme ? Il en reste partout des traces. Le colonialisme, la répression, la torture (Maroc, Algérie) ? C’est le nouveau drame dans lequel il s’engage passionnément. On le croyait fini ? Il recommence. C’est le temps glorieux du « Bloc-Notes », son chef-d’oeuvre, guetté toutes les semaines par tous les pouvoirs en place, et par certains très jeunes amateurs (dont moi). Le secret de Mauriac ? La foi, l’indépendance, le style : « Je n’aurai reçu aucun ordre depuis le collège. Il ne me souvient pas d’avoir jamais eu personne au-dessus de moi, devant qui j’ai tremblé ou que j’ai dû ménager. » C’est ce que Mauriac appelle son credo de « demi-anarchiste ». Non pas « ni Dieu ni maître », mais « Dieu et pas de maître ». Car, figurez-vous, il croit en Dieu, ce charmant vieux monstre, et c’est un scandale supplémentaire. « Seuls les rapports orageux mais jamais interrompus avec une présence cachée que j’appelle Dieu me donnent le sentiment d’avoir été libre. » Libre, il l’est, et il le prouve. Il va donc se faire beaucoup insulter.

Mauriac le sent, le devine, il se concentre, il saute, il remet toute sa mise en jeu. La collaboration, Vichy, l’antisémitisme, le racisme ? Il en reste partout des traces. Le colonialisme, la répression, la torture (Maroc, Algérie) ? C’est le nouveau drame dans lequel il s’engage passionnément. On le croyait fini ? Il recommence. C’est le temps glorieux du « Bloc-Notes », son chef-d’oeuvre, guetté toutes les semaines par tous les pouvoirs en place, et par certains très jeunes amateurs (dont moi). Le secret de Mauriac ? La foi, l’indépendance, le style : « Je n’aurai reçu aucun ordre depuis le collège. Il ne me souvient pas d’avoir jamais eu personne au-dessus de moi, devant qui j’ai tremblé ou que j’ai dû ménager. » C’est ce que Mauriac appelle son credo de « demi-anarchiste ». Non pas « ni Dieu ni maître », mais « Dieu et pas de maître ». Car, figurez-vous, il croit en Dieu, ce charmant vieux monstre, et c’est un scandale supplémentaire. « Seuls les rapports orageux mais jamais interrompus avec une présence cachée que j’appelle Dieu me donnent le sentiment d’avoir été libre. » Libre, il l’est, et il le prouve. Il va donc se faire beaucoup insulter.

Il attaque sur tous les fronts. La littérature ? Elle est peut-être en cours de disparition au milieu « de tractations où nous figurons comme des marchandises » . « Un temps viendra où ils imprimeront, éditeront, distribueront directement, ou par maisons interposées, tous ceux qui reçoivent les prix, mais aussi tous ceux qui les décernent. » Le fascisme ? « Lorsque Mussolini et Franco comptaient chez nous tant d’admirateurs et de partisans passionnés, si nous n’avions pas été quelques-uns à élever la voix, il y aurait eu une coupure irréparable dans cette protestation ininterrompue de la conscience chrétienne devant les crimes de l’histoire. »

Il faut insister sur cette formule de « protestation ininterrompue » qui vise, aussi bien, l’hypocrisie religieuse et ses trop fréquentes bénédictions de l’ordre. Les communistes ? « Ils acclament le bourreau et insultent la victime, après avoir tenté de la déshonorer. » La politique ? « Chez nous, en politique, le néant rassure. » Une tête émerge-t-elle du magma, elle est aussitôt critiquée (Mendès France, de Gaulle) : « Une tête qui pense le drame français, oui, j’aurai ce ridicule de la chercher encore et toujours, et quand je croirai l’avoir trouvée, je la défendrai avec ce qui me reste de force. »

Les socialistes, au moment de la guerre d’Algérie ? « Qu’est-ce qu’un ministère socialiste ? Nous le savons aujourd’hui : c’est un ministère qui exécute les besognes que le pays ne souffrirait pas d’un gouvernement de droite. » Au congrès radical, René Mayer met au défi « l’académicien qui s’est fait à Paris le pourfendeur du colonialisme » de visiter avec lui ses électeurs en Algérie. A quoi Mauriac, sublime, répond aussitôt dans la presse : « Et vous, M. René Mayer, viendrez-vous avec moi visiter là-bas les familles de ceux que la police de vos amis torture ? »

Un académicien qui ne joue pas le jeu, voilà le problème. Mais l’Académie elle-même ? « Ah ! nous ne plaisons plus ! » « Depuis l’élection de Maurras, nous descendons la pente. » Et encore : « Trop de génie tue les Académies. Si, en 1944, nous avions introduit d’un seul coup parmi nous Aragon et Malraux, Sartre, Breton et Camus, la Coupole, aujourd’hui, serait peut-être en miettes. »

Mauriac est seul, et il le sait. Son point faible est bien entendu son puritanisme, bien que la pornographie industrialisée d’aujourd’hui, accompagnée de toutes les charlataneries spiritualistes possibles, ne lui donne pas forcément tort. Seul, comme son grand homme, de Gaulle, et seul aussi comme l’aura été Mendès France. Solitude malgré tout très peuplée par ses lectures incessantes, Bossuet, Retz, Pascal, Baudelaire, Rimbaud. Et aussi Sévigné, Chateaubriand (qu’il jalouse), Michelet, Hugo. Il tente d’être équitable avec Péguy ou Claudel, mais on sent bien qu’il se force. Les adversaires de toujours sont Gide (fascinant) ou Cocteau (irritant). Il en revient toujours au génie du christianisme au milieu de « la triste et sauvage histoire des hommes ».

« Le christianisme demeure, dans notre sombre monde, le seul garant de cette liberté de l’esprit pour laquelle Michelet s’est battu. » Hélas, « je n’ai plus d’amis avec qui je puisse parler de ces choses ». Par « christianisme », d’ailleurs, il faut ici entendre le seul vrai pour Mauriac : « L’Eglise de Rome demeure au-dessus de tous les pouvoirs, et aucun empire de ce monde n’a barre sur elle » (cela écrit avant Vatican II et, bien entendu, l’élection de Jean Paul II, dans laquelle Mauriac aurait certainement vu l’action de la Providence). Que reste-t-il ? La Nature est dévastée : « Le coucou sera le nom d’un oiseau fabuleux, le dernier rossignol donnera sa suprême note dans la nuit pestilentielle. »

Mauriac, homme dans des temps sombres, selon la belle formule de Hannah Arendt ( « Men in dark times »). Je le revois, si généreux, si courageux, si intraitable, si gai. Je me demande souvent ce qu’il dirait dans notre monde fou et noir. J’entends sa voix voilée, son rire, ses fous rires. On n’est pas d’accord, sur Sade, par exemple.

Oui, mais il y a Mozart.

Philippe Sollers, Le Monde du 01.10.04.

|

|

Voir en ligne : INA videos de François Mauriac

Mozart

« Lorsque je l’ai entendu pour la première fois en 1933, la grande vague qui nous a ramené Mozart commençait à peine de déferler. [...] Ce n’est d’ailleurs pas le snobisme qui, en peu d’années, a fait de Mozart un musicien universellement aimé. Ne passons pas sous silence une cause toute matérielle : Mozart est, entre tous les maîtres, celui que le disque a le mieux servi. Mais il y a une plus profonde raison : le malheur des temps. L’ère atomique et concentrationnaire est consolée par un enfant. C’est pour nous que Mozart est venu, pour que nous ne doutions pas qu’elle existe, cette âme, notre âme pareille à la sienne, aussi exigeante, aussi tendre, aussi perdue, au milieu d’un monde qui la nie. Notre âme... mais d’où vient-elle ? »

François Mauriac, D’un bloc-notes à l’autre (1952-1959).

Proust et Balzac (8’29)

Proust

envoyé par Paroles_des_Jours

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?