« C’est curieux comme les républicains sont réactionnaires quand ils parlent d’art. »

Edouard Manet,

cité dans Souvenirs d’Antonin Proust

Après avoir lu l’article de Mediapart « Sollers 1983 : la contre-révolution littéraire » d’un obscur économiste républicain « de gauche » qui s’aventure à ses risques et périls sur le chemin de la critique littéraire, où on peut lire des phrases comme ça : « La pente qu’il a prise avec Femmes, celle de l’individualisme et de l’hédonisme, devait mener inévitablement, face à la crise de la société néolibérale et à sa critique, à un durcissement autoritaire, voire fasciste » (sic), Philippe Sollers que des esprits pressés — « les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes » fustigés par Rimbaud à la fin d’Une saison en enfer — croyaient vraiment mort m’a envoyé un texte de mise au point. Et, sans même avoir été contactés, Josyane Savigneau, Jacques Henric et même Edwy Plenel — étonné que son « critique » ait pu écrire que « Sollers a objectivement accompagné cette dérive vers l’extrême droite » en écrivant, entre autres, La France moisie (1999), alors que lui, Plenel, était directeur de la rédaction du Monde et Sollers son éditorialiste associé — spontanément, ont apporté leur témoignage [1].

Le mauvais genre

par Philippe Sollers

Pourquoi lit-on des romans ? Assez d’hypocrisie : pour se renseigner sur les situations sexuelles. C’est toujours avec un léger serrement de gorge qu’on va droit aux scènes troubles, aux sensations dérapantes, aux atmosphères prêtes à basculer, voire aux moments ouvertement érotiques. L’état d’une littérature, sa qualité, au-delà de toutes les discussions idéologiques ou formelles, se jugent là. Un auteur doit finalement sa réputation à ce qu’il aura transformé, gêné, dérangé dans cette dimension. Le public le sait d’instinct. On aura beau lui parler d’autre chose, lui proposer des commentaires, des visions du monde, des justifications philosophiques ou techniques, il conservera, buté, sa curiosité enfantine, insatiable, sauvage. Rappelez-vous comment et pourquoi vous avez découvert certains récits. Allons, c’est clair.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Hélas, il faut bien reconnaître que cette vieille affaire toujours nouvelle se traîne plutôt. Nous savons tout ; nous ne disons plus rien, ou presque. Nous pouvons avoir accès, quand nous le voulons, à toute la panoplie des gadgets pornographiques ; mais la littérature, elle, reste curieusement réservée. Du moins sur un sujet très précis : les femmes. Il y a eu, il y aura encore une grande littérature homosexuelle masculine (Genet, Burroughs). Il y a eu, il y aura encore (mais moins) un déferlement d’« écriture féminine ». Cette dernière, comme on pouvait s’y attendre, est un monde de substance, d’effusion, de poétisation matérielle et maternelle : oui, mais elle n’est sûrement pas sexuelle. Tant et si bien qu’au moment historique où tout est enfin possible avec les femmes, on dirait que l’interdit d’expression n’a jamais été plus grand. On devrait quand même finir par se demander pourquoi.

Un baroque inouïJe fais un premier tri des réactions à mon dernier roman. A part quelques convulsions prévisibles, venant du clergé féministe ou homosexuel (clergé qui a parfaitement compris mes intentions, et qui, s’il en avait eu les moyens, aurait eu recours à la censure la plus classique), les opinions, surtout de la part des femmes, ont été plutôt favorables. Les hommes, en général, ont été plus pincés, plus pudiques. Vaguement jaloux, dirait-on. Mais les femmes ont été, semble-t-il, directement et personnellement alertées, intéressées. Avec humour, naturel. Et cela m’a confirmé dans mon expérience : c’est cette distance, cette ironie et cette fantaisie des femmes qui, aujourd’hui, existent partout et qui ne s’écrivent presque jamais.

Je suis persuadé que la question des questions de notre temps est là. Mais alors, pourquoi ce silence ? Quels sont les intérêts en jeu ? Quelle est la raison profonde de ce retard du romanesque sur la façon de vivre ? Pourquoi cette réticence de la littérature par rapport à ce qui s’étale partout ? Pourquoi cette fuite dans le mythe, le rétroactif, l’exotique, le provincialisme dix-neuviémiste, le psychologisme poussif ? D’où vient cette inhibition à dire de face ce qui se passe à chaque instant ? Rien ne fait plus peur, sans doute, que les possibilités d’autonomie individuelle des femmes. C’est la raison pour laquelle on voudrait tellement les parquer en « genre ». Ce qu’elles commencent d’ailleurs à refuser, ayant instinctivement compris le piège qui leur était tendu. Or de leur liberté individuelle dépend, bien entendu, la mienne. C’est ce que j’ai essayé d’écrire dans « Femmes » : les scènes, les mots, les gestes, les comportements de la nouvelle tragi-comédie ambiante. Les peurs, les archaïsmes, les fanatismes défensifs qu’elle suscite mais aussi le baroque inouï qui s’y révèle, la rapidité et la mobilité qui s’y font jour. Nous sommes à un tournant merveilleux et vertigineux : des milliers d’années en crise ; l’improvisation devant nous. La froideur, ou l’étroitesse frileuse, de la plupart des littérateurs me stupéfie. Commémorons Stendhal, soit, mais évitons de nous demander ce qu’il penserait de notre invraisemblable timidité actuelle.

L’impasse sexuelleJe viens de relire « l’Age de raison », de Sartre, et « les Mandarins », de Simone de Beauvoir. Deux grands livres, trop méconnus. Tout le roman de Sartre tourne autour d’un avortement difficile à réaliser (manque de possibilités médicales ; manque d’argent). L’avortement avait fait son entrée dramatique en littérature avec « les Palmiers sauvages », de Faulkner. Mais toute la « couleur » métaphysique du livre de Sartre est là, le reste s’ensuit, y compris l’extraordinaire scène de mutilation réciproque au couteau entre le personnage principal, Mathieu, et la jeune fille qui ne l’aime pas, Ivich. Toute l’impasse sexuelle de la guerre et de l’après-guerre est ainsi fortement présente dans la narration. C’est en lisant les romans de Sartre qu’on comprend pourquoi la politique a pu apparaître (et peut encore apparaître) comme une solution au cauchemar physiologique.

A côté de ce désastre, « Les Mandarins » offre une lueur vite éteinte : Chicago, l’aventure d’Anne et de Lewis. Qui sait ce que serait devenue Beauvoir si son américain avait été moins simpliste ? C’est aussi une des questions que je me suis posées en écrivant : « Il m’a prise sur le tapis ; il m’a reprise sur le lit et longtemps je suis restée couchée près de son aisselle. » De tout ce qu’a écrit Beauvoir, rien n’est plus révélateur que ce qu’elle raconte à propos de Lewis et de Sriassine (est-ce un hasard s’il s’agit de deux étrangers ?).

En réalité, l’évaluation de la littérature, depuis trente ans, devrait être faite selon ces critères. On irait de surprise en surprise. On commencerait à dresser un tableau exact de la coulisse essentielle de la vérité. Il faudrait reprendre toute la critique sur ce plan, le « Saint Genet », de Sartre, la réponse de Georges Bataille, le puritanisme farouche de Beckett, les dérobades vaguement perverses du Nouveau Roman. Jusqu’au paysage d’aujourd’hui, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est particulièrement morose. Il fallait quelqu’un pour oser le dire ? Voilà.

PS : Femmes... Réfléchissez qu’il a été publié en 1983, il a produit un certain effet. Demandez-vous s’il serait publiable dans l’atmosphère actuelle ; je ne crois pas, car nous sommes en pleine régression sur toutes ces histoires. On ne va pas évoquer la libération de la parole, #BalanceTonPorc, etc. Ce livre ne pourrait peut être pas être publié aujourd’hui.

« Chronique de notre temps dont on s’amusera d’abord à relever les anathèmes, à déchiffrer les devinettes, Femmes nous transporte aussi à travers les siècles, dans les chefs-d’oeuvre de la littérature, de la peinture, de la musique », écrivait Jacqueline Piatier, dans Le Monde, en février 1983. Josyane Savigneau remet les choses en perspective, allant même jusqu’à rapprocher Philippe Sollers et Simone de Beauvoir dans une même quête du bonheur.

Pour en finir avec les « années de plomb »

par Josyane Savigneau

Femmes, pourra, certes, être lu et relu comme un roman symptomatique des années 80, mais aussi, le temps passant, comme un livre qui dit bien autre chose que l’écume d’une époque. Car son auteur, Philippe Sollers, n’est pas un écrivain des années 80. Sa place dans la littérature est certainement tout autre, mais peut-être faudra-t-il attendre les années 2030 pour qu’on le dise — pour qu’on le lise.

Ce qui est insupportable à beaucoup, ce n’est pas vraiment — contrairement à ce qu’ils prétendent — sa manière de faire "l’épatant", le malin, de se vouloir le plus cultivé, le plus intelligent et le meilleur joueur, c’est, profondément, la nature de son geste créateur : le refus de faire ce qu’il sait faire — le même livre. La volonté, à chaque fois, d’inventer, de trouver. On l’imagine bien reprenant à son compte l’"intolérable" phrase de Picasso : « Je ne cherche pas, je trouve. »

C’est ainsi qu’on a vu arriver dans les librairies, au début de 1983, Femmes, un gros livre qui inaugurait une nouvelle "période" de Sollers — dont il est aujourd’hui déjà loin. Dès la première page on peut y lire : « Le monde appartient aux femmes. C’est-à-dire à la mort. Là-dessus tout le monde ment. Lecteur, accroche-toi, ce livre est abrupt. Tu ne devrais pas t’ennuyer en chemin, remarque. Il y aura des détails, des couleurs, des scènes rapprochées, du méli-mélo, de l’hypnose, de la psychologie, des orgies. J’écris les Mémoires d’un navigateur sans précédent, le révélateur des époques. »

Un roman qui commence par une telle déclaration de guerre ne pouvait que susciter polémiques... et intérêt. Très vite, il fut — et pour de nombreuses semaines — deuxième de la liste des meilleures ventes, tandis qu’on lisait les critiques les plus contradictoires. On décrivait « une "hénaurme" machine de guerre contre la femme », on célébrait « un très grand livre, peut-être décisif pour le combat spirituel à cette heure très sévère », on condamnait « un énorme pensum mou, une masse gélatineuse, abusivement présentée comme un roman alors qu’il ne s’agit que d’une chronique sur les intellectuels parisiens ».

A cause du côté "roman à clefs d’un milieu intellectuel", on évoquait Simone de Beauvoir et les Mandarins. Quelques téméraires, à commencer par Sollers lui-même dans certaines interviews, se référaient plutôt au Deuxième Sexe. Comment oser comparer le livre majeur de la réflexion sur la condition féminine et cette radicale accusation des femmes ? Mais qui d’autre, depuis Simone de Beauvoir, avait vraiment parlé aux femmes de leurs rapports avec les hommes, de leur acceptation des conventions, de leur manière de ne pas résister à la soumission subie par leur sexe mais de la transformer en désir de possession et de mort, de leurs délires sur la maternité ?

Les femmes, à l’époque, auraient été bien avisées de se regarder un peu dans Femmes, et de se dire, comme l’affirmera Philippe Sollers plus tard : « Le malentendu entre les hommes et les femmes est à son comble. Partons de ces constatations et voyons comment il pourrait se passer quelque chose d’amusant. » Relu [quarante] ans après sa sortie, Femmes n’est pas un roman qui règle les comptes d’un homme, d’un "baiseur", avec les femmes. C’est un livre qui règle leur compte aux années 70, ces "années de plomb" où la tentation terroriste et ses revers — la répression, la délation, — ont tout envahi. C’est un livre qui a voulu, avec une violence inouïe et à peine supportable, démasquer et casser « le reproche, l’amertume, l’aigreur qui finissent, la plupart du temps, et plus que jamais aujourd’hui, par tisser la misérable continuité des rapports entre hommes et femmes. »

Au-delà des époques respectives, ce que dit Femmes, dans l’absolue provocation, rejoint ce que disent, avec une sorte d’innocence, les lettres de Simone de Beauvoir récemment rendues publiques (et qui choquent pareillement — les femmes surtout, — attisant aussi la haine contre leur auteur) : qu’on peut tout vivre, tout inventer — et que ceux qui entrent dans le jeu en acceptent les risques, — qu’il n’est pas besoin de posséder, de dévorer, d’annexer pour aimer, qu’il est sot de croire que l’amour c’est " tout ou rien ".

Quelle incongruité, n’est-ce pas, quel scandale, de rapprocher Simone de Beauvoir et Philippe Sollers ? D’autant que Femmes comporte une page dure, nette, sur la Cérémonie des adieux (dont on peut évidemment soutenir qu’elle conforte ce rapprochement).

Et pourtant... Simone de Beauvoir a toujours affirmé qu’elle n’avait rencontré personne qui fût aussi doué qu’elle pour le bonheur. Philippe Sollers dit et redit son incurable gaieté : « Je veux tout garder... Je veux tout... L’enfance... La gloutonnerie, les grandes vacances permanentes... La fête... La vie endiablée... Je suis comme ça depuis toujours, je serai toujours comme ça. » Ce qui continue de déranger, chez l’une comme chez l’autre, c’est, constamment répétés, l’amour de la vie et la haine de l’ennui. Et cela, ce n’est pas dérangeant pour la décennie ni même pour le siècle. C’est dérangeant depuis toujours et pour l’éternité.

Guerre et paix

par Jacques Henric

On le sait, Philippe Sollers est un grand lecteur de Clausewitz et de Sun Tzu. Il a su très tôt qu’une connaissance de l’art de la guerre était une efficace propédeutique pour qui nourrissait l’ambition d’écrire. De toute guerre, y compris celle du goût, qui n’est pas la moins violente. Et que dire de la guerre des sexes. Si nous doutions de la réalité de celle-ci, les affrontements actuels des pro- et anti-mariage gay nous la remettraient crûment en mémoire. La paix par l’unisexe ? Tu parles ! Guerre « fatale et immémoriale », rappelle Sollers, et ce ne sont ni Freud ni Lacan, ni l’antique tragédie grecque, ni les écrits bibliques, ni la grande littérature universelle qui le contrediront. Ce constat fait, après maintes enquêtes menées sur le terrain et dont rendent compte ses romans, de Femmes à L’Éclaircie (mais le tout premier, Une curieuse solitude, ouvrait déjà la voie), Sollers, lui, propose une méthode pour aménager au sein de cette guerre des « pauses, des intervalles, des éclaircies ». « Mieux on fait la guerre, mieux on goûte la paix. La paix en pleine guerre, voilà le sujet. »

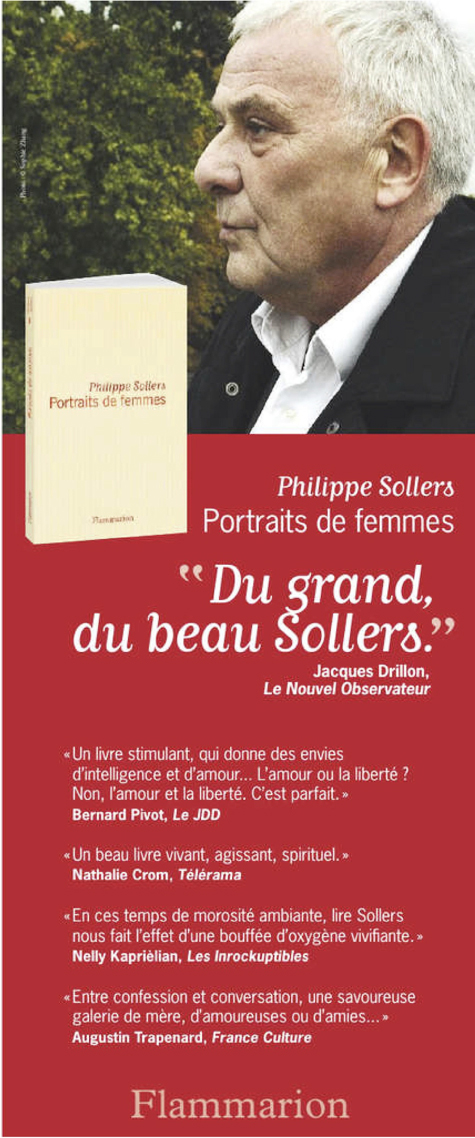

On ne naît pas hommeSa méthode ? Celle des peintres : faire des portraits. Des portraits de femmes, comme l’ont fait ses peintres élus : Titien, Watteau, Tiepolo, Fragonard, Manet, Picasso... Ses modèles-femmes ? Luz, dans La Fête à Venise, France dans Les Folies françaises, Dora et Clara dans Passion fixe, Reine dans Le Lys d’or, Lucie dans L’Éclaircie... Des noms inventés, des êtres de fiction ? Toutes ont existé, toutes ont offert généreusement au portraitiste leur personne bien incarnée pour l’aider à mettre « en pleine lumière » ce fameux « continent noir » des femmes qui n’a pas fini de mettre en émoi, parfois en ébullition, souvent en déroute, le « continent homme ». Toutes ont formé cette chaîne d’êtres singuliers qui ont mis en situation un homme, lui plus que tout autre absolument singulier, d’écrire dès les premières lignes de son tableau de portraits, détournant Simone de Beauvoir, « On ne naît pas homme, on le devient... ». Id. pour l’écrivain. Voilà donc par quel « chemin dangereux », par quelles voies semées d’embûches, un homme est devenu homme, et cet homme écrivain, et cet écrivain cet écrivain-ci : Philippe Sollers. Les obstacles à franchir par l’enfant promis à sa carrière « d’homme », Sollers en rappelle quelques-uns : famille, religion, armée, morale, pressions sociales de toute nature. Comment résister, venir à bout du « programme mortel » qu’on lui a préparé ? Quels complices ce « réfractaire de naissance » va-t-il trouver pour échapper au plus vite à cette goulue, la société, qui mâchonne tout cru ses enfants pour les recracher sous la forme d’une pâte molle, grise, indifférenciée, modelable à souhait ? Les femmes ! Plutôt des femmes. Pas toutes, quelques-unes. Des uniques. On est très loin de l’injonction de Méphisto à Faust, dans la pièce de Goethe, « Voir Hélène en toute femme ». La Femme, avec Sollers, n’est pas la bienvenue.

Sa protection de fée

Les élues, parce qu’elles sont les premières, les initiatrices, les femmes aimées, sont nommées, le lecteur les a déjà rencontrées dans ses romans, plus particulièrement dans son livre autobiographique Un vrai roman. Mémoires. La mère, d’abord, à qui l’homme en devenir d’homme dit devoir beaucoup. En positif comme en négatif, précise ce fils en apprentissage de rébellion, ce qui est un bon commencement, une utile préparation pour entrer au cœur même de la « substance féminine ». Il y a aussi les sœurs, qui complètent son information, et les tantes. Et puis, étape cruciale, quand le jeune mâle a alors 15 ans, la nouvelle femme de ménage qui, elle, en a 30. Elle arrive du Pays basque espagnol (une anarchiste qui a fui le franquisme). « Belle femme brune, chaleureuse, ironique », ayant déjà beaucoup vécu. Elle s’appelle Eugenia, elle est le personnage du premier roman, Une curieuse solitude. Coup de foudre réciproque. Sexe au poste de commande. La fréquentation des prostituées complétera la formation de l’adolescent. À 22 ans, c’est la rencontre avec Dominique, une femme écrivain. Elle a 45 ans. Qui l’a croisée peut confirmer le jugement de Sollers : « La plus belle femme du monde », présente dans plusieurs de ses romans, comme lui l’est dans les siens sous le nom de Jim. Le portrait qu’il en fait, comme les pages consacrées à celle qui deviendra sa femme, Julia, ont la légèreté, la grâce et la profondeur de ses peintres admirés. Avec Dominique, c’est l’histoire d’une très longue fidélité. Il est le témoin bouleversé de ses derniers jours de vie à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu : « Je l’ai accompagnée jusqu’au bout de façon déchirante. Je vis sous sa protection de fée, et, si je lui demande de me faire signe, sa réponse est simple : écris, et je serai là. Et elle est là. »

On a touché au versJulia, c’est l’étrangère. Elle arrive de Bulgarie, elle a 25 ans, lui 30. Autre coup de foudre, et le début d’un autre long voyage. Elle est belle, elle aussi, avec sur le visage les traces d’ancêtres venus d’Asie. Une intelligence et une culture rares. Elle sera de l’aventure de Tel Quel. On sait quelle brillante carrière universitaire internationale sera plus tard la sienne. Aragon a cru qu’elle était l’Elsa de Sollers. Mauvaise pioche. Elle ne l’était pas plus que la Simone de Sartre ou la unetelle d’untel. Des muses pour Sollers, ces femmes ? Oui, et quelque formes et figures qu’elles prendront dans ses romans. Voici les aimées, les géniales, les merveilleuses, les généreuses, les libres, les étrangères, les fées un peu sorcières, mais aussi les « toxiques et les grotesques », car toutes sont pour lui « inspiratrices d’un aspect fondamental du réel ».

Comment, demain, dans ce vaste enfer du meilleur des mondes qu’on nous prépare où femmes et hommes seront fondus dans un magma indifférencié, lira-t-on Portraits de femmes ? L’archive d’un monde révolu ? Un ultime acte de résistance à la molle terreur qui s’abat sur nos démocraties. « On a touché au vers », écrivait Mallarmé il y a près d’un siècle et demi. Aujourd’hui, c’est à la langue tout entière qu’on touche. Quel Molière ou quel Voltaire dira demain sur le mode de la tragi-comédie ce que nos actuels morts-vivants en ont fait ? Pas de panique cependant, nulle désespérance : on lira ailleurs, très loin, au cœur de la Patagonie ou en Chine — ou qui sait, dans les astres ? — ces enquêtes de notre voyageur du temps. On les lira avec les meilleures qui les ont précédées, celles de Casanova, de Diderot, de Laclos, de Stendhal, de Joyce... Et de faire le pari qu’elles seront accessibles dans le maintenant et le toujours des « siècles des siècles. »

(Sollers)

Votre terrorisme intellectuel

par Edwy Plenel

Rien n’autorise qu’on dénie à Sollers l’authenticité de sa colère. Sinon le dépit et les préjugés.

Ainsi donc Mediapart convoque Philippe Sollers devant son tribunal. Et, parce qu’il a publié le coup de colère de l’écrivain, le Monde est invité à rendre compte de sa complicité avec ce crime de lèse-France. N’ayant pas pour habitude de nous défiler, nous déférons volontiers à la convocation. Mais — que le tribunal nous pardonne — notre défense sera de rupture, comme l’on disait en ces temps lointains de guerre d’Algérie et de porteurs de valise où, déjà, l’idée de la France partageait nationalistes et internationalistes.

Car il ne sert à rien de plaider : la cause est entendue, le procès joué d’avance, le verdict bel et bien rendu. Le précédent numéro de Mediapart ressemble à la Gazette du Palais. L’article de Sollers ? « Une déclaration de guerre à la France [...], un totalitarisme intellectuel d’un autre âge », écrit Bernard Morrot dans la page « Notre opinion ». « Un texte ignoble, inouï de haine rance », renchérit Jean-François Kahn neuf pages plus loin, au cas où les attendus du jugement nous auraient échappé. Curieuse justice que celle où l’on délibère après le prononcé de la peine. Nous ne sommes ici conviés que pour des demandes en grâce. La lettre-circulaire adressée par Mediapart à certains contributeurs de ce numéro le dit bien : « L’article de Sollers constitue-t-il à vos yeux une forme de terrorisme intellectuel ou relève-t-il du jeu normal du débat d’idées ? » En d’autres termes : le condamné Sollers a-t-il commis, selon vous, ce crime que lui a définitivement imputé un tribunal médiapartiste ?

La guerre à la France, nous connaissons l’antienne, cher Morrot. C’est à peu près ce qu’écrivait Dominique Jamet, aujourd’hui collaborateur épisodique de Mediapart, quand il proposait au début des années 80 de fusiller comme un traître Jean-Marie Tjibaou, l’indépendantiste kanak. C’est aussi ce qu’écrivaient la plupart des éditorialistes patentés quand Gilles Perrault, en pleine guerre du Golfe, osa déclarer : « Cette guerre n’est pas ma guerre, cette France n’est pas ma France. » Le Monde s’honore d’avoir défendu l’un et l’autre : leur droit, tout comme celui de Sollers aujourd’hui, d’avoir leur idée de la France.

Mon propos, je le sais, manque d’ironie et de légèreté. Mais il est parfois des sujets dont on ne blague pas. D’ailleurs, Sollers lui-même, ce libertin, ce joueur et cet esthète que vous abhorrez tant, n’était pour une fois pas drôle du tout dans sa « France moisie ». Sa colère était grave, presque solennelle. Et son objet bien tangible. Car, artificiellement montée comme blancs en neige, l’affaire Sollers n’a d’autre but que de faire oublier son point de départ : la stigmatisation violente (La Hague), la disqualification méprisante (Jean-Pierre Chevènement), bref la promotion d’un homme, Daniel Cohn-Bendit, en bouc émissaire des peurs françaises. Le scandale, ce serait Sollers et non pas ces dérapages pour le moins discutables.

C’est ce renversement qui m’intrigue : cette transformation de la victime en coupable (après tout, il l’a bien mérité, hein, ce provocateur allemand, mondialiste, conformiste, libéral-libertaire, etc. !). Tout comme m’attriste cette propension de Mediapart à décréter, chaque lundi, que qui ne pense pas comme elle est immanquablement un terroriste intellectuel, un lyncheur médiatique, un politiquement correct, un penseur unique, un raciste retourné, et j’en passe. On ne discute plus, on disqualifie par avance. Cette façon de ne pas débattre au nom, évidemment, du débat d’idées me fait irrésistiblement penser à cet « esprit réduit à l’état de gramophone » qu’évoquait Orwell en imaginant un temps où les staliniens, fussent-ils du centre, cher J.-F.K., et leur bien-pensance survivraient au stalinisme.

Aussi est-il décevant de voir un trotsko-péguyste estimable comme Daniel Bensaïd céder à cette vindicte. Trotsky ne m’est certes pas inconnu, et Péguy m’est cher — comme quoi l’on peut goûter les colères de Sollers sans partager ses goûts. Or c’est bien Trotsky qui, proclamant avec André Breton « toute licence en art », s’interdisait de faire la police de la littérature au nom de valeurs sociales. De même que le socialiste-libertaire Péguy — oui, libertaire, et dont les colères auraient fait pâlir nos censeurs — préférait « un fatras vivant à un ordre mort ». Que l’on discute Sollers, soit. Qu’on lui dénie l’authenticité de sa colère — une colère d’écrivain, fidèle à lui-même —, non. Rien n’y autorise, excepté le dépit ou les préjugés.

Alors, oui, la France peut faire débat sans qu’il y ait offense, selon que l’on choisit son salut temporel ou son salut éternel — Péguy toujours.

Note pour les érudits ou pour les ânes

Les sources :

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 15-04-83.

Josyane Savigneau, Le Monde du 24.03.90.

Jacques Henric, Art press, février 2013 (cf. http://www.philippesollers.net).

Tous ces articles sont dans le dossier Femmes qu’il est bon de relire (le critique littéraire sous-bourdieusien improvisé de Mediapart y aura sans doute puisé ses sources).

Le dernier entretien enregistré est extrait de Philippe Sollers l’éclaireur (Première mise en ligne 23 janvier 2017).

L’article d’Edwy Plenel, Marianne (j’ai bien entendu changé le nom), 8 Février 1999, se trouve dans le dossier La France moisie (et moisie à droite comme à gauche).

[1] Philippe Forest, auteur du récent Rien n’est dit. Moderne après tout, mis en cause dans l’article de Mediapart pour sa « complaisance », n’a pas encore réagi publiquement quoiqu’il ait été un peu surpris de lire : « Avec son roman « Femmes », [Sollers] a construit le cadre d’une lutte contre la modernité qui a entamé une lente et inévitable dérive. »

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?