Jean Genet est mort le 15 avril 1986 à l’âge de 75 ans. Une exposition lui rend hommage au MuCEM de Marseille, jusqu’au 18 juillet, tandis qu’un hors-série du Monde lui est consacré.

Présentation de l'exposition Jean Genet.

« Jean Genet, l’échappée belle », MuCEM, 1, esplanade J4, 13002 Marseille. Tél. : 04-84-35-13-13. Du mercredi au lundi, de 11 heures à 19 heures, le vendredi jusqu’à 22 heures.

Entrée : de 5 € à 9,50 €. Jusqu’au 18 juillet. www.mucem.org

![]() Dans L’Humanité 3 mai 2016...

Dans L’Humanité 3 mai 2016...

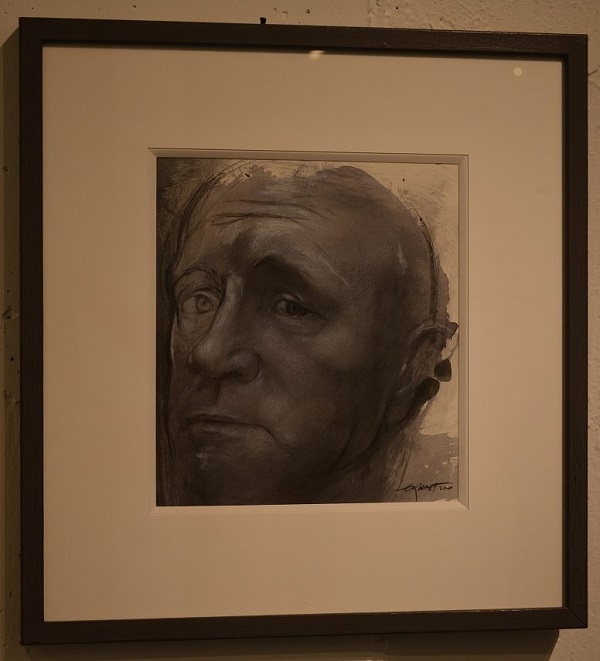

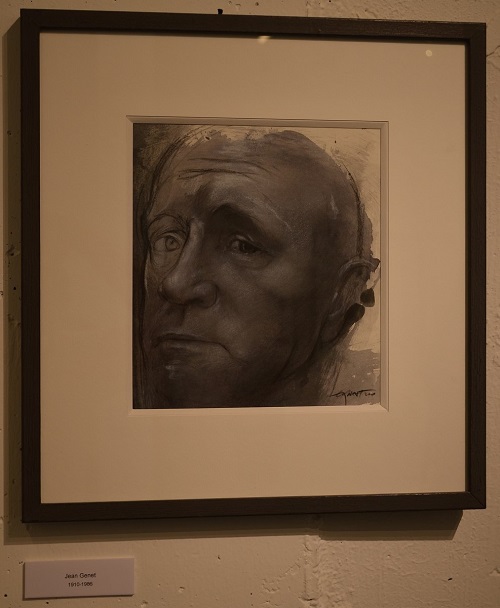

Une œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, qui a exceptionnellement accepté de venir coller à l’intérieur de l’exposition.

Photo : Adagp/Paris/2016/Banque d’images de l’Adagp [1]. Zoom : cliquez l’image.

À Marseille, l’échappée belle de Jean Genet

par Christophe Deroubaix

Le Mucem de Marseille consacre une exposition à l’écrivain et poète dont la Méditerranée aura constitué le « bain » de toute son œuvre.

D’un fort à l’autre. Jean Genet a connu la geôle au fort Saint-Nicolas de Marseille en 1938 pour désertion. Depuis le 16 avril, de l’autre côté du Vieux-Port, le fort Saint-Jean, partie du Mucem, lui consacre une exposition : « l’Échappée belle ». Les deux forts ont la particularité de tourner leurs fortifications vers la ville, non vers le large. Le danger, c’est le peuple de Marseille, pas l’envahisseur. C’est dire si les lieux siéent à l’écrivain qui a passé sa vie à incarner le danger, à cultiver la marge, comme le rappellent les éléments de vie que les commissaires, Emmanuelle Lambert, écrivain, et Albert Dichy, directeur littéraire de l’Institut mémoires de l’édition contemporaine (Imec), ont tenu à placer, sous forme de chronologie, en introduction de l’exposition. « La vie de Genet a nourri son œuvre et son œuvre a nourri sa vie », justifie la première. « Genet n’est pas un auteur comme les autres, donc ce n’est pas une exposition littéraire comme les autres », poursuit le second. Il est rare en effet de trouver dans une exposition de ce genre des documents de l’Assistance publique, une fiche des RG, des documents de l’administration pénitentiaire ou de la justice militaire.

L’aventure du voleur, du dramaturge et du politique

L’exposition a pris place dans le bâtiment Georges-Henri-Rivière, où la scénographie a été conçue en trois salles, chacune placée sous les auspices d’une œuvre majeure de l’écrivain. C’est d’abord une sculpture qui accueille le visiteur : L’homme qui marche de Giacometti, œuvre majeure du XXe siècle par un artiste que Genet considérait comme son seul ami et qui a confectionné un Portrait de Jean Genet, également présent. « Placer la relation unique de Genet à Alberto Giacometti au cœur de l’exposition, c’est rappeler que les trois espaces de l’œuvre ici présentés, reflétant l’aventure du voleur, du dramaturge et du politique, ne sont articulés, nourris, reliés que par une relation profonde à l’art, soulignent les concepteurs de l’exposition. C’est en artiste et en poète que Genet traverse délinquance, théâtre, ghettos noirs d’Amérique et camps palestiniens de Jordanie et du Liban. »

La première salle est consacrée au Journal du voleur, non une autobiographie, mais « une cosmogonie sacrée », selon la formule de Sartre. On peut y lire les lettres originales par lesquelles la mère de Genet abandonne son fils à l’Assistance publique, y retrouver traces des fugues et y admirer une œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, qui a exceptionnellement accepté de venir coller à l’intérieur de l’exposition.

« Statufié », selon sa propre expression, par Cocteau et Sartre, Genet prend « l’oblique » du théâtre, avec les Nègres et les Paravents. C’est l’objet de la salle 2. « Les Paravents furent l’un des plus grands scandales théâtraux du siècle », rappelle Albert Dichy. Face à l’Odéon, les militants d’extrême droite, parmi lesquels Jean-Marie Le Pen, manifestent. Sur un écran de télévision, on revoit Jean-Louis Barrault répondre aux questions de Michel Droit et dire que c’est la guerre qui insulte les morts, pas une pièce, pas une défense des opprimés [2]. Après les Paravents, Genet n’écrira plus pour le théâtre. Il n’écrira plus du tout pendant vingt-cinq ans. « Genet n’a jamais été un manager littéraire avisé », glisse Albert Dichy.

Vingt-cinq ans avant de reprendre la plume – il ne l’a jamais vraiment lâchée, y compris dans ses textes pour l’Humanité – et de se consacrer à un manuscrit que l’on retrouvera dans sa chambre d’hôtel aux côtés de son cadavre. Publié à titre posthume sous le titre : Un captif amoureux. « Je n’aurai raconté ma vie que pour réciter une histoire des Palestiniens », lit-on sur un panneau de la troisième salle. Sur l’un des petits écrans, Leïla Shahid dit à propos de Hamza, un jeune Palestinien qui avait impressionné Genet : « Les révoltés ont une beauté intrinsèque. » À sa suite, Angela Davis parle de l’engagement de l’écrivain français auprès des Noirs américains et des Black Panthers.

Toujours comme en fuite de la France, Genet. Même pour reposer éternellement. L’expo se ferme sur une photo de sa tombe dans le petit cimetière espagnol de Larache, au nord du Maroc, puis sur une interview accordée à Antoine Bourseiller, depuis la Grèce, près de la Méditerranée, son « bain ». D’une rive à l’autre.

Christophe Deroubaix, L’Humanité, 3 mai 2016.

Ernest Pignon-Ernest et Jean Genet à Marseille

Ernest Pignon-Ernest, Jean Genet.

Photo A.G., août 2015. Exposition au musée Rimbaud, Charleville. Zoom : cliquez l’image.

![]() Dans Le Monde du 11 mai...

Dans Le Monde du 11 mai...

Jean Genet, sanctifié à Marseille

par Philippe Dagen

L’exposition « Jean Genet, l’échappée belle », se tient au MuCEM, jusqu’au 18 juillet.

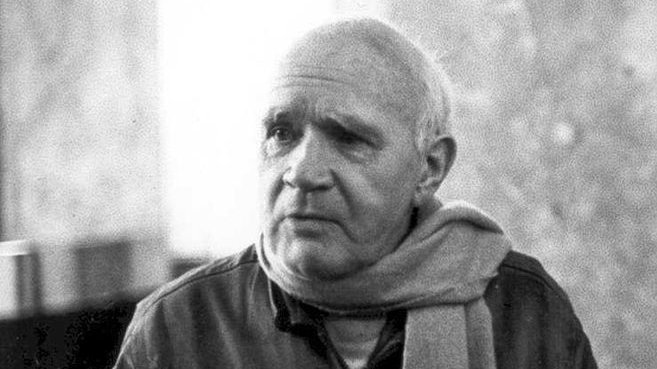

Pour rendre hommage à Jean Genet (1910-1986), les commissaires de l’exposition qui se tient au MuCEM, Emmanuelle Lambert et Albert Dichy, ont choisi trois œuvres de l’écrivain. Le Journal du voleur, paru en 1949, dit l’enfance et la jeunesse de Genet, abandonné par sa mère à l’Assistance publique, les hôpitaux et les fugues, l’armée et la désertion, les vols et les prisons. Ces années sont évoquées par quantité de documents médicaux ou judiciaires, dont certains n’ont été extraits des archives administratives qu’après la mort de Genet, bien qu’il ait fait de nombreuses tentatives pour en savoir plus sur sa naissance.

Deuxième chapitre : la pièce Les Paravents, publiée en 1961, créée la même année à Berlin. Reprise à l’Odéon en 1966, elle suscite la fureur des anciens de l’Algérie française et des agités du mouvement Occident. Jean-Louis Barrault résiste. André Malraux s’oppose à un amendement déposé à l’Assemblée nationale en vue de réduire les subventions accordées au Théâtre de l’Odéon, où l’on aurait attenté à l’honneur de l’armée française et de la patrie. Des entretiens font l’essentiel de cette partie, dont un entre Michel Droit et Barrault, grand moment de télévision façon ORTF, du temps où Alain Peyrefitte était ministre de l’information.

Un hommage qui s’autorise des silences

La troisième section, à partir du Captif amoureux, paru en 1986 après la mort de Genet, traite de ses engagements politiques, Black Panthers et Palestiniens. Le principal est à écouter, là encore : un entretien avec Angela Davis, un autre avec Leïla Shahid, qui parlent avec sobriété de leur ami. En 1970, Genet donne des conférences dans les universités américaines pour y défendre l’action des militants afro-américains et, la même année, se range du côté de l’OLP. Suivent des séjours au Proche-Orient. En septembre 1982, il est à Beyrouth. Les 18 et 19 septembre, des miliciens chrétiens commettent les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chatila. Le 19, Genet est l’un des premiers à entrer dans Chatila, avec Leïla Shahid. Quatre heures à Chatila paraît en janvier 1983, premier texte de Genet publié après une interruption de près de deux décennies.

Entre ces trois parties, une allée centrale largement ouverte fait office d’axe : elle est consacrée aux portraits de Genet par Alberto Giacometti, les deux hommes étant liés par une amitié dont témoigne L’Atelier d’Alberto Giacometti, publié en 1958, en un temps où le sculpteur était loin de bénéficier de la reconnaissance universelle qui l’entoure désormais. Dans un angle est diffusé un remarquable entretien de Genet avec Antoine Bourseiller, enregistré peu avant sa mort, récit autobiographique entre autodérision et provocation.

Servi par sa scénographie légère, l’hommage est réussi. Mais c’est trop un hommage, justement, et il s’autorise des silences. L’auteur du Journal d’un voleur est aussi celui de Pompes funèbres, édité anonymement par Gallimard en 1947, où soldats nazis et miliciens français sont décrits comme d’émouvants jeunes gens. On ne relit pas non plus aujourd’hui sans malaise « Violence et brutalité », texte publié par Le Monde le 2 septembre 1977, qui présente les terroristes de la Fraction armée rouge, la « bande à Baader », comme des défenseurs des peuples opprimés, capables de « sacrifices surhumains ».

Antisionisme et antisémitisme supposés

Si l’on ne peut que l’approuver quand il dénonce « l’usage du secret empêchant une connaissance d’intérêt général, l’inutilité de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui a la peau brune », il est plus difficile de le suivre quand il affirme que « ce que l’URSS a fait, ce qu’elle aurait fait de négatif – sans être escamoté – cède à ce qu’elle a fait, qu’elle fait de positif ». Escamoter, pour rependre son verbe, ce texte et les réactions qu’il déclencha n’est pas, du point de vue de l’histoire, défendable. Il ne l’est pas plus d’oublier que, dans Le Captif amoureux, la défense de la cause palestinienne va jusqu’à des phrases telles que : « La lutte métaphysique, impossible de l’ignorer, se poursuit entre les valeurs judaïques et (…) les révoltes vivantes. » Les « valeurs judaïques » ? Que faut-il comprendre par là ? Des débats ont eu lieu sur l’antisionisme et l’antisémitisme supposés de Genet. Il a été souvent rappelé que, dans son Saint Genet, comédien et martyr, Jean-Paul Sartre écrit, en 1952 : « Genet est un antisémite. » Ni l’exposition ni son catalogue ne mentionnent ces faits. Ils préfèrent l’hagiographie de Jean Genet, saint et martyr. Sartre avait écrit « comédien », et non saint.

« L’exposition est placée sous le signe de cet “Homme qui marche”, en symbole du chemin consumé de Genet vers le Sud comme en souvenir de l’amitié ayant lié deux des plus grands artistes du XXe siècle. »

Alberto Giacometti : « Homme qui marche II », 1960 – bronze

Zoom : cliquez l’image [3].

Philippe Dagen, Le Monde du 11.05.2016.

La critique de L’Humanité et la critique du Monde, dont l’approche est fort différente, montrent bien la difficulté ou l’embarras où se trouve encore aujourd’hui celui qui tente de cerner l’oeuvre et la vie de Jean Genet... au point que Philippe Dagen, juste après avoir cité le titre du livre de Sartre de 1952, Saint Genet, comédien et martyr (« SAINT GENET » est en gros caractères, « comédien et martyr » est le sous-titre), peut conclure son article en bafouillant : « Sartre avait écrit "comédien", et non saint [4] » !

Un numéro Hors-série du Monde tente de rendre compte, à travers de nombreux témoignages, de la complexité de ce que François Mauriac appellera, dès 1949, « le cas Jean Genet ». Je ne peux qu’en recommander la lecture.

Un écrivain sous haute surveillance

Hors-série Jean Genet du Monde : Conseiller éditorial du numéro : Albert Dichy [5]

Hors-série Jean Genet du Monde : Conseiller éditorial du numéro : Albert Dichy [5]

120 pages, 8.50 euros

Un entretien entre Albert Dichy et Josyane Savigneau revient sur la question politique et sur la polémique sur le soi-disant antisémitisme de Genet.

De larges extraits de l’oeuvre et plusieurs articles sur Genet proposent un panorama assez complet de la vie et surtout de l’oeuvre de Genet.

Des articles inédits ou repris signés René de Ceccatty, Eric Marty, Philippe Sollers, Bruno Blanckeman, Leïla Shahid, Domnique Eddé, Emmanuelle Lambert, Jacques Derrida, Malraux, Bataille entre autres. Tous célèbrent le renversement des valeurs, le verbe créateur et le la flamboyance de Genet. Description.

Le Hors-série du Monde publie de courts extraits d’un texte de Sollers initialement paru en 1993.

En 1993, Philippe Sollers écrit Physique de Genet, une préface à une réédition de trois romans de Jean Genet — « Le Journal du voleur », « Querelle de Brest », « Pompes funèbres » [6]. C’est loin d’être une simple préface.

Physique de Genet

par Philippe Sollers

Comment se débarrasser de ce que des écrivains gênants ont écrit ? Voilà une question de tous les temps, un travail éminemment social. Autodafés, saisies, interdictions, tribunaux, scandales à rebondissements, tout cela relève cependant de la préhistoire, quand la Loi n’avait pas l’air de soupçonner qu’elle servait le désir et la connaissance en les réprimant. Or voici la nouvelle : la Loi a compris. Quoi ? Que dites-vous ? Impossible. La Loi est bête et refoulée par définition, je lui tends un chiffon rouge, elle fonce. Erreur. Le rêve maudit est terminé, renvoyé aux oubliettes médiévales, arrêtez d’appeler les procès de Flaubert et de Baudelaire à la rescousse, la Loi sait consciemment de quelle perversion elle est l’organe, elle l’exhibe, elle l’aime, elle avoue une fois sur deux sa complicité avec lui, elle a constaté qu’elle ne pouvait plus se tromper, elle a les moyens officiels et occultes de cette mutation génétique. Si vous voulez continuer à l’ignorer, bonne chance dans la rumination marginale et sans conséquence pour le futur, puisqu’il n’y aura plus de futur. Le Maître a tout simplement décidé qu’il n’était plus en dialectique avec l’Esclave. Quoi ? Répétez ? Vous affirmez que la Loi a enfin reconnu sa propre nature intrinsèquement perverse ? Qu’elle est en mesure de jouer simultanément sur les deux tableaux, donc de prévenir et de noyer tout discours qui n’est pas dans sa norme, en même temps qu’elle évacue, en connaissance de cause, la mémoire de tous ceux qui l’ont dérangée ? Oui. Plus de passé, plus d’événements, plus de ruptures, plus de révolutions (c’est bien le moins), plus de subversion, plus de transgression. La bouche sera fermée avant de s’ouvrir, le texte sera caviardé ou évaporé avant d’être imprimé. Allons plus loin. La censure s’en prenait traditionnellement à un objet, quel qu’il soit. Produisez donc maintenant le corps du délit : inutile, c’est dans le système nerveux de ceux qui sont là que la négation préalable opère. Vous pouvez accumuler des blasphèmes ou des obscénités inouïes, pousser des grognements à peine articulés pendant trois heures, publier une montagne de vice ou de scatologie, même résultat de torpeur, même indifférence. Pour boucler la boucle, il suffira de traiter le premier qui dira ce que je viens de dire de paranoïaque. Le pauvre Rushdie, par exemple, n’a nullement diffamé le Prophète : le Prophète fonctionne désormais comme paravent local du crime organisé, lequel se moque pas mal du sacré sous toutes ses formes. La condamnation à chaque instant du racisme ou de l’antisémitisme, pour sincère qu’elle soit, relève d’un détournement d’attention identique, de même que la prétendue lutte contre la drogue ou la séduction des mineurs. Sade est en vente libre ? Et alors ? Le Pape va nous ramener à l’obscurantisme ? Allons donc. Quand on contrôle directement la physiologie et les cerveaux, à quoi bon s’inquiéter des livres ? Il suffit d’organiser la non-lecture en visant sur la vente massive et la paresse mégalomaniaque du narcissisme humain. Chaque différence est taboue, aucun effort à faire. Êtes-vous « politiquement correct » (PC) ? vous demande t-on déjà à tout propos aux États-Unis. C’est-à-dire : êtes-vous un bon homosexuel, une bonne femme, un bon malade, un bon Noir ? Prônez-vous ouvertement tout ce que la Loi falsifiée, hypocrite et ancienne sanctionnait ou ignorait ? Bien, vous êtes dans l’ordre. Et ne nous parlez pas d’une hiérarchie des valeurs ou d’un classement quelconque. Platon et Aristote, par exemple, sont de vieilles lunes (Aristote était misogyne, il n’en sera plus question dans nos cours). Des écrivains ? Lesquels ? Joyce, Kafka, Hemingway ? Dites plutôt : « Des auteurs mâles, hétérosexuels, blancs, morts. » Et ainsi de suite. Le Bien veille, on ne peut vouloir que ce Bien qui récuse l’autorité et l’oppression, tout est donc pour le mieux dans la meilleure des sociétés automatiques possibles.

Comment se débarrasser de ce que des écrivains gênants ont écrit ? Voilà une question de tous les temps, un travail éminemment social. Autodafés, saisies, interdictions, tribunaux, scandales à rebondissements, tout cela relève cependant de la préhistoire, quand la Loi n’avait pas l’air de soupçonner qu’elle servait le désir et la connaissance en les réprimant. Or voici la nouvelle : la Loi a compris. Quoi ? Que dites-vous ? Impossible. La Loi est bête et refoulée par définition, je lui tends un chiffon rouge, elle fonce. Erreur. Le rêve maudit est terminé, renvoyé aux oubliettes médiévales, arrêtez d’appeler les procès de Flaubert et de Baudelaire à la rescousse, la Loi sait consciemment de quelle perversion elle est l’organe, elle l’exhibe, elle l’aime, elle avoue une fois sur deux sa complicité avec lui, elle a constaté qu’elle ne pouvait plus se tromper, elle a les moyens officiels et occultes de cette mutation génétique. Si vous voulez continuer à l’ignorer, bonne chance dans la rumination marginale et sans conséquence pour le futur, puisqu’il n’y aura plus de futur. Le Maître a tout simplement décidé qu’il n’était plus en dialectique avec l’Esclave. Quoi ? Répétez ? Vous affirmez que la Loi a enfin reconnu sa propre nature intrinsèquement perverse ? Qu’elle est en mesure de jouer simultanément sur les deux tableaux, donc de prévenir et de noyer tout discours qui n’est pas dans sa norme, en même temps qu’elle évacue, en connaissance de cause, la mémoire de tous ceux qui l’ont dérangée ? Oui. Plus de passé, plus d’événements, plus de ruptures, plus de révolutions (c’est bien le moins), plus de subversion, plus de transgression. La bouche sera fermée avant de s’ouvrir, le texte sera caviardé ou évaporé avant d’être imprimé. Allons plus loin. La censure s’en prenait traditionnellement à un objet, quel qu’il soit. Produisez donc maintenant le corps du délit : inutile, c’est dans le système nerveux de ceux qui sont là que la négation préalable opère. Vous pouvez accumuler des blasphèmes ou des obscénités inouïes, pousser des grognements à peine articulés pendant trois heures, publier une montagne de vice ou de scatologie, même résultat de torpeur, même indifférence. Pour boucler la boucle, il suffira de traiter le premier qui dira ce que je viens de dire de paranoïaque. Le pauvre Rushdie, par exemple, n’a nullement diffamé le Prophète : le Prophète fonctionne désormais comme paravent local du crime organisé, lequel se moque pas mal du sacré sous toutes ses formes. La condamnation à chaque instant du racisme ou de l’antisémitisme, pour sincère qu’elle soit, relève d’un détournement d’attention identique, de même que la prétendue lutte contre la drogue ou la séduction des mineurs. Sade est en vente libre ? Et alors ? Le Pape va nous ramener à l’obscurantisme ? Allons donc. Quand on contrôle directement la physiologie et les cerveaux, à quoi bon s’inquiéter des livres ? Il suffit d’organiser la non-lecture en visant sur la vente massive et la paresse mégalomaniaque du narcissisme humain. Chaque différence est taboue, aucun effort à faire. Êtes-vous « politiquement correct » (PC) ? vous demande t-on déjà à tout propos aux États-Unis. C’est-à-dire : êtes-vous un bon homosexuel, une bonne femme, un bon malade, un bon Noir ? Prônez-vous ouvertement tout ce que la Loi falsifiée, hypocrite et ancienne sanctionnait ou ignorait ? Bien, vous êtes dans l’ordre. Et ne nous parlez pas d’une hiérarchie des valeurs ou d’un classement quelconque. Platon et Aristote, par exemple, sont de vieilles lunes (Aristote était misogyne, il n’en sera plus question dans nos cours). Des écrivains ? Lesquels ? Joyce, Kafka, Hemingway ? Dites plutôt : « Des auteurs mâles, hétérosexuels, blancs, morts. » Et ainsi de suite. Le Bien veille, on ne peut vouloir que ce Bien qui récuse l’autorité et l’oppression, tout est donc pour le mieux dans la meilleure des sociétés automatiques possibles.

Genet parlait de lui-même comme d’un pédé, mais il ne lui serait pas venu à l’idée de se présenter comme un pédé convenable. Il aurait trouvé ahurissant de vouloir être garanti ou respecté par la Loi, sauf pour la tourner davantage en dérision. Les revendications des installés de l’homosexualité, comme d’ailleurs de n’importe quelle sexualité ; l’exhibition bourgeoise ou le militantisme petit bourgeois à ce sujet (la simple manie de dire « nous ») l’auraient fait hurler de rire (on peut aussi imaginer le sourire de Proust). Une société prétendant avoir absorbé son négatif (ce qui est très exactement la définition du Spectacle) ne l’aurait pas convaincu une seconde (pendant que j’écris ces lignes, un directeur de prison français vient d’être suspendu pour avoir fait subir à des détenus des « fouilles rectales poussées »). Comédien peut-être, mais ni saint ni martyr, encore moins candidat à une commémoration quelconque [7], il se serait rendu compte que personne, en définitive, ne connaissait plus ses récits. Oui, oui, le conte détaillé, concret, des aventures d’où il est sorti, et dans lequel il raconte sa vie sensible. Mais justement : le monde physique, désormais en cours d’expropriation, n’était vérifiable autrefois, avec son poids, son modelé, ses figures, son horizon de perceptions et de souvenirs, sa liturgie intime, sa présence réelle, que dans des récits et leur sens. Pour cette raison, le sens lui-même est devenu la cible de la censure (vous prétendez avoir accès au sens de votre existence ? allez donc le découvrir chez votre psychanalyste). Il n’est plus question que vous déteniez, seul, les clés de votre biographie. J’avance donc tranquillement que personne ne lit plus Notre-Dame-des-Fleurs, Miracle de la rose, Pompes funèbres, Querelle de Brest ou Journal du voleur. J’ai essayé d’en parler un jour en public. Quel froid ! Quel malaise ! Quelle consternation ! Chacun était avide de renseignements sur l’image de Genet, la façon dont il se comportait, par exemple pendant un enregistrement de télévision. Mais ce qu’il a écrit sur la prison, les macs, le meurtre, ses amants ; l’électricité du vol, de la prostitution, de la trahison ? Une autre fois, s’il vous plaît, du tact. Genet était un homme de théâtre, un pur poète, un défenseur de bonnes causes (pour les uns) ou, malheureusement, de mauvaises (pour les autres). Ses romans ? Écoutez, nous sommes pressés. Comment vit quotidiennement un écrivain ? Comment s’habille-t-il ? Et surtout : pense-t-il bien ou mal ? C’est ainsi que tout le monde se met à répéter des fiches de police, et peu importe qu’elles soient vraies ou fausses, le meilleur écrivain de l’avenir étant bien entendu le plus sage, le plus conforme, le plus photographié, le plus rentable a priori, le plus vendu d’avance, le plus soumis à sa femme, le plus désemparé, le plus appliqué, le plus moribond, voire le plus gâteux. « On me châtre, on m’opère de l’infamie. »

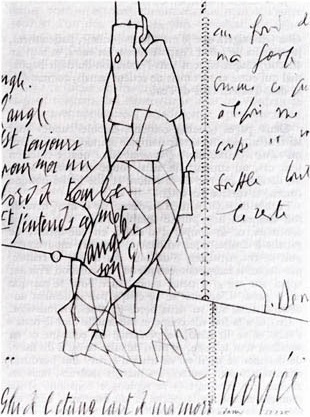

Genet insiste beaucoup auprès de Sartre (que cela intrigue) sur le fait que « les mots d’une œuvre littéraire ne sont susceptibles d’aucune transposition visuelle ». Ou bien ceci, dans Miracle de la rose : « À peine ce souvenir des fleurs m’eut-il visité que se précipitèrent aux yeux de mon esprit les scènes que je vais dire » (c’est moi qui souligne). Sartre souligne toujours l’ambition poétique de Genet plutôt que le romanesque de ses romans (« de faux romans ») avec, pour finir, cette déclaration de taille : « Pourquoi voudrais-je, moi, l’enterrer ? Il ne me gêne pas. » Mais bien sûr que si, Sartre, Genet vous gêne ; l’enterrement dans les formes est la grande obsession thérapeutique de votre vie ; la littérature est une névrose grave, elle a éloigné les meilleurs de la réalité historique (les familles pensaient de même, sauf qu’elles n’avaient pas le sens de l’Histoire) : il faut guérir rétrospectivement ces individus doués, comme vous avez su vous guérir vous même. Pour une telle théologie protestante en action (confession publique), Genet est le merveilleux ingénu d’une rédemption sociale. Il est malheureusement trop tard pour traiter à chaud Baudelaire, Mallarmé ou Flaubert (que d’efforts à froid, pourtant), mais voici, en chair et en os, le cas idéal. À la fin du Saint Genet, le patient va d’ailleurs nettement mieux, il a relu ses propres livres et les a trouvés « très mauvais », on le voit plus calme, plus sociable, s’intéressant à la vie de ses petits amis, devenu presque conjugal, en somme. Sartre prophétisant, dès les années cinquante, le paternalisme psychiatrique du marché actuel égalisateur ? Sombre ironie. Et voici, en prime, le retour des familles. Après une longue période de réprobation ou de franche bouderie par rapport aux agités de l’écrit, l’heure de la réconciliation a sonné. La famille Sade ouvre généreusement ses archives. La famille Artaud revendique son oncle halluciné. La famille Lacan s’affaire. La famille Foucault et la famille Barthes se concertent latéralement. Sartre et Beauvoir eux-mêmes ont leur syndicat sourcilleux. Bien entendu, la palme revient au naufrage du pauvre Althusser récupéré illico par le sémillant aïeul Jean Guitton, ami de Paul VI et nostalgique de Pétain, dont le dernier ouvrage Dieu et la Science a pulvérisé les records d’adhésion. Dieu et la Science ! Qui l’eût cru ! On pensait qu’ils étaient brouillés ! Divine surprise ! Jean-Paul II souhaite à Jean Guitton un bon quatre-vingt-dixième anniversaire (je me permets d’en faire autant) et le remercie de ce livre « écrit en collaboration avec deux savants russes » (qui connaît les charmants frères Bogdanov ne se plaindra pas que les secrétariats du Saint-Siège soient un peu débordés en ce moment). Bien : tout le monde est-il rentré dans le rang ? Ce Georges Bataille, là, n’était-il pas un peu fasciste ? Oh non, commissaire, nous le défendrons de gauche ! Et Céline ? Ah non, pas celui-là, passons. Bref, la Restauration bat son plein, les Émigrés sont de retour, les Familles sont sûres d’elles mêmes. Pendant leur absence, certes, des esprits courageux et lucides ont su louer et adopter ces génies tourmentés et trop libres, mais il est grand temps de rendre les clés aux propriétaires légitimes. Pourquoi, nous, les familles, qui avons été tellement choquées autrefois par toutes ces attitudes et ces pages sulfureuses, le serions-nous encore aujourd’hui ? Pourquoi s’opposer au sens puisqu’il a été déconstruit, pilonné, aboli ? Vous apercevez ces rangées de livres noirs sur ces étagères ? Eh bien, c’est nous. Et ces manuscrits pleins de sperme ou de sang séché, de concepts tordus, de cris étouffés, combien valent-ils à votre avis ? N’est-ce pas finalement ce qui compte ? « La Société, écrivait Sartre, s’accommode plus facilement d’une mauvaise action que d’une mauvaise parole. » C’était encore le temps, si proche et incroyablement lointain, où la Société n’était pas ouvertement celle de la corruption généralisée, laquelle doit noyer d’abord les mauvaises paroles. La mafia dégouline de bonne pensée, et pour cause : la mort est sa loi, qui se passe de toute narration. Genet avait eu cette perception étrange en passant par l’Allemagne nazie : dans « un camp organisé par des bandits », « chez un peuple de voleurs », le scandale était impossible, « je volais à vide », dit-il. Plus tard, c’est d’écrire à vide qu’il a sûrement eu l’impression. L’ambition de la nouvelle Loi, j’en sais quelque chose, n’est rien d’autre, à la limite, que de vous faire oublier à vous-même ce que vous avez écrit. Les familles, autrefois, étaient au moins tenues en respect par le sentiment confus de leur ignorance. Mais si tout le monde, y compris dans la représentation du savoir, est devenu ignorant ? Pourquoi se gêner ? Quelle sanction redouter ?

La passion qui consiste à vouloir désenchanter, désacraliser, laïciser à tout prix, n’a rien de désintéressé, on s’en doute : elle annonce simplement, avec nervosité et à son insu, une transformation de l’économie politique. Là où les formes traditionnelles s’effondrent (par exemple, ces temps-ci, au Japon), la criminalité légale prospère immédiatement (en revanche, dans une Italie décomposée, la vitalité du Vatican, elle, est logique). Or les livres de Genet sont des livres enchantés. Ce voleur vivant pauvrement, même devenu riche, est le contraire d’un truand financier. Ce pédé est à l’opposé de l’homosexuel institutionnel. Ce traître définitif n’a rien de commun avec un diplomate à contrats. Il doit donc être oublié, lui et sa prose, comme tant d’autres. Comme tous ceux qui ont vécu dans leur style ce qu’ils ont écrit, ou, pire, qui sont allés jusqu’à vivre certaines situations dans la seule perspective de leur style. Dire en faisant, faire en disant d’une certaine façon ? Une telle activité sera de plus en plus incompréhensible. Comment, vous soutenez que ces gens ont joui dans le langage ? Dans son intérieur même ? Nous ferons en sorte que cela ne se renouvelle plus. Ce que Genet a de particulièrement choquant ? La prolifération, dans son écriture, des métaphores eucharistiques (même si c’est pour en retourner la signification). Fontevrault ? « Ses murs conservaient — la custode conservant le pain — la forme même du futur. » Le tube de vaseline du Journal du voleur ? C’est l’objet d’abjection et de gloire qui, comme un ostensoir, révèle non pas l’absurdité du monde mais le triomphe caché de celui qui y est jeté. « J’étais en cellule. Je savais que toute la nuit mon tube de vaseline serait exposé au mépris — l’inverse d’une Adoration Perpétuelle — d’un groupe de policiers beaux, forts, solides... J’étais sûr que ce chétif objet si humble leur tiendrait tête, par sa seule présence il saurait mettre dans tous ses états toute la police du monde, il attirerait sur soi les mépris, les haines, les rages blanches et muettes, un peu narquois peut-être — comme un héros de tragédie amusé d’attirer la colère des dieux — comme lui indestructible, fidèle à mon bonheur et fier. » La morale voluptueuse de Genet est lisible dans chacune de ses phrases :« Un temps je vécus du vol, mais la prostitution plaisait davantage à ma nonchalance. » « De la beauté de son expression dépend la beauté d’un acte moral... Quelquefois la conscience avec laquelle nous aurons pensé un acte réputé vil, la puissance d’expression qui doit le signifier, nous forcent au chant. » Genet décrit l’opposé d’une nausée mélancolique, une extase permanente, au contraire, sorte de messe, d’action de grâces ou d’absolution gratuite. Un extrême bonheur respire dans sa façon d’être et de se parler, un frisson qui, dit-il chaque fois, signe sa rupture avec l’humanité entière. Le voici, et c’est sans doute l’explication de tout, entrant dans son nom :

« Quand je rencontre dans la lande des fleurs de genêt, j’éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n’être pas le roi — peut-être la fée — de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s’inclinent sans s’incliner mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j’ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais. » La France de Genet, comme celle de Villon, est le lieu d’une transsubstantiation invisible, radioactive, irrécupérable. Déjà, à propos du tube de vaseline : « Je voudrais trouver les mots les plus neufs de la langue française afin de le chanter. » On comprend qu’il faille vite guérir cette clarté musicale illuminant jusqu’à l’acte le plus sale, le plus condamnable ; qu’il soit urgent d’enterrer ce geste d’approbation suspect : « J’arrivai la nuit à Alicante. Je dus m’endormir dans un chantier et vers le matin j’eus la révélation du mystère de la ville et du nom : au bord d’une mer tranquille et s’y plongeant, des montagnes blanches, quelques palmiers, le port et, dans le soleil levant, un air lumineux et frais (à Venise je retrouverai un moment pareil). Le rapport entre toutes choses était l’allégresse. » Assez ! Coupez le son ! Allons, Genet, au trou ! Dirai-je, moi, d’ailleurs, comment je l’ai connu et ce qu’il m’a dit ? Mais non, je préfère de beaucoup le lire, puisque tout se ramène désormais à cette incitation clandestine : « La France est une émotion qui se poursuit d’artistes en artistes, sortes de neurones de relais. »

Dans une note très importante de son Saint Genet, Sartre écrit : « Ou la morale est une faribole ou c’est une totalité concrète qui réalise la synthèse du Bien et du Mal. Car le Bien sans le Mal, c’est l’Être parménidien, c’est-à-dire la Mort ; et le Mal sans le Bien, c’est le Non-Être pur. » Cette identification de « l’être parménidien » avec la mort est stupéfiante. On pourrait montrer, en cascade, pourquoi elle constitue un contresens fondamental sur l’enjeu de toute la métaphysique (l’être, le néant et le reste). En vérité, on est au cœur du problème que pose Genet (ou la littérature en général) au clergé philosophique. Genet n’est pas dialectique comme il conviendrait de l’être ? En effet. Il s’oppose, par principe, à toute société ? Bien sûr, mais ni plus ni moins que les écrivains conscients de chaque siècle, et, au vingtième siècle, ni plus ni moins que Proust, Kafka, Joyce, Artaud, Céline. Le Non-Être, pour eux, est la Société elle-même, quelle qu’elle soit, et surtout lorsque, devenue Spectacle intégral, elle a la bonne idée de nous renseigner enfin sur sa nature. Dire, à la Parménide, que le non-être n’est pas, est donc, pour ces expérimentateurs de la pensée et du langage de l’être une nécessité radicale. « À vrai dire, écrit Sartre, les collectivités se défendent aussi longtemps qu’elles le peuvent contre les images : on charge des spécialistes nommés "critiques" de retarder leur admission. » Du moins en allait-il ainsi dans l’ancien système, avant la tentative actuelle de liquidation. Mais, pour Sartre, la Société est le seul lieu envisageable de l’être, et, d’ailleurs, que serait un philosophe, fût-il Heidegger, qui ne parlerait pas en fonction d’une communauté ? En revanche, l’écrivain, même s’il a la ruse de le dissimuler, est seul. Il est dans la solitude d’une Passion (c’est Sartre, avec justesse, qui insiste sur cette dimension christique). Il peut aller jusqu’à démontrer qu’il a « raison d’avoir tort ». Vous ne le prendrez pas au piège d’une dialectique communautaire, et pour cause, puisqu’il construit des « tourniquets » où le vrai et le faux, la vie et la mort, le bien et le mal, Dieu et le Diable, échangent sans cesse leurs fonctions et leurs places. En quoi, loin d’être une auto-négation (Sartre ne fait que reprendre ici Blanchot et toutes les théories terroristes du langage), la littérature reste au plus près de la description du non-être social en train de faire semblant d’être. Il s’ensuit qu’elle est très surveillée, ou, pour parler comme Hamlet, « terriblement suivie ». Sartre le reconnaît à propos de Pompes funèbres : on se trouve « embarqué dans le plus extraordinaire mélange de tragique et de pitrerie, de tendresse et de sadisme ». Sur quoi, il conclut : « Résultat : zéro. L’ouvrage s’annule : il n’y avait que des feuilles mortes. » Bien entendu, il n’en est rien, et c’est peut-être en repensant à ce jugement que Genet a écrit plus tard à propos des Frères Karamazov : « Il me semble, après cette lecture, que tout roman, poème, tableau, musique qui ne se détruit pas, je veux dire qui ne se construit pas comme un jeu de massacre dont il serait l’une des têtes, est une imposture. » Cela dit, Sartre perçoit bien le danger : Genet, contrairement aux romanciers du dix-neuvième siècle (Tolstoï, par exemple), n’invente pas pour écrire, il « écrit pour inventer », pour « se recréer ». Le pacte social, son contrat de représentation, risque donc d’être rompu, et du même coup retardée la réconciliation de la Société avec elle-même. Cette réconciliation pourra-t-elle d’ailleurs avoir lieu un jour ? Le marxisme nous l’a dit, mais on connaît les résultats. Pourtant, c’est ce que toute métaphysique doit affirmer (y compris celle se voulant « finale » du Spectacle) sous peine de contredire sa propre logique. Un écrivain, lui, manifeste exactement le contraire : c’est un élément de discorde, non récupérable, par définition, par le non-être social. La Société ? Elle est fondée sur un crime commis en commun, dit Freud, et le reste s’ensuit. Totem et tabou est un livre à relire, ne serait-ce que pour éclairer ce que peut être un fils qui ne joue pas le jeu des frères par rapport au père, ce qui lui vaudra, de leur part (comme de leurs femmes auxquelles, finalement, la Société les réduit), une leçon constante de paternalisme. Un écrivain radical (Proust, Joyce, Kafka, Artaud, Céline, Genet) est toujours un criminel qui révèle le crime enfoui commis en commun (c’est le « bond hors des meurtriers » de Kafka), un criminel quant au crime. C’est un père suspect, un fils ayant absorbé sa mère, un très mauvais frère, un perturbateur-né de filles ou de sœurs. Un expert de la mort en vie, ni vivant ni mort, trop vivant, trop mort, bref quelqu’un qui, comme par hasard, prouve que l’Être n’a rien à voir avec le Non Être. Platon et Hegel ne s’y retrouvent pas ? Tant pis. Et chaque fois qu’une incarnation littéraire un peu forte et complexe aura lieu, on peut parier qu’il y aura un fonctionnaire philosophe qui surgira sur la scène pour expliquer — sans toujours avoir, hélas, le génie de Sartre — que ladite incarnation est conjoncturelle, transitoire, symptomatique, et qu’on peut la réincarner en problématique sociale, morale ou métaphysique, c’est-à-dire la comprendre pour la surplomber. Un écrivain dérègle les axiomes, les évidences de contradiction et d’identité. Chez lui, le même est l’autre ; l’autre est le même ; une chose peut être elle-même, et son contraire ; rien n’est jamais à sa place, ni figé, ni exclu ; les situations, les personnages, les discours peuvent s’échanger, se compénétrer, se détruire pour exister davantage ; en somme, dans cette étrange substance, la féminité circule, mais est-elle fausse, vraie ; ni fausse, ni vraie ? L’identité en jeu n’est pas ici celle de la Métaphysique, et c’est pourquoi elle ne cessera pas d’inquiéter : elle vient de plus loin et de plus près ; elle va plus loin et plus près.

En 1949, Cocteau et Sartre demandent la grâce de Genet au président de la République. La référence à Villon n’est pas oubliée. Sont pour la grâce, entre autres : Colette, Picasso, Claudel (oui, Claudel, vous avez bien lu). Sont contre : Camus, Aragon, Eluard. Genet sera gracié et préfacé par Sartre. À Cocteau, à qui il doit tant, il écrira un jour qu’au fond lui, Cocteau, ne s’est occupé que de cinéma industriel. De Sartre, si attentif, il mettra une sorte d’obstination à dire qu’il ne compte plus en politique. Quel est alors l’homme que Genet a le plus admiré ? Giacometti. Le seul ? lui demande-t-on. Oui, répond-il, le seul [8]. Un écrivain, un sculpteur. Beaucoup de silence. Le silence plastique de fond, en trois dimensions, atteint directement la question de l’Être (comme j’ai essayé de le montrer au sujet de Rodin). Mais dans une Société, la nôtre, où l’expérience intérieure est de plus en plus interdite et où l’art n’est plus que décoration ou animation culturelle, l’approche de son propre corps, de tous les côtés à la fois, deviendra de plus en plus une rareté sensationnelle. C’est pourquoi les romans de Genet, avec leur ralenti spécifique, leur insistance sur les détails, les attitudes, les gestes, les démarches, les situations-limites, sont déjà sous censure presque complète. Ce n’est pas le sujet du récit qui est en cause (la pornographie homosexuelle, etc.) mais la dilatation précise du récit lui-même. « Genet écrit pour inventer » : en effet, il ne fait pas semblant de ne pas écrire, il rappelle sans cesse que son corps est là, en train de tracer ces mots. Or c’est cette invention simultanée d’un volume physique et verbal — cette incarnation — qui, dans le spectacle en deux dimensions permanent (publicité, feuilleton, magazine) représente l’insupportable lui-même. Incarnation dans l’invisible, que seule l’écriture voit et touche. Il s’agit d’un acte poursuivi jusque dans la contemplation. Les romans de Genet sont, de part en part, des romans d’actions. Les souvenirs, les fantasmes, les hallucinations, les fascinations pour telle ou telle apparence physiologique sont immédiatement agis dans les phrases conçues comme des mises en scène. Ce sont les situations de Genet qui sont importantes, non pas leurs conséquences morales (mais il y a une morale incessante des situations).

La littérature réellement engagée du vingtième siècle, il faut le répéter, a donc pour noms Proust, Kafka, Joyce, Artaud, Céline, Genet. L’invention corporelle est sa loi, ce qui revient à refuser tout dogme fondé sur un mannequin préalable. Sa nouveauté formelle est pourtant classique. Sa modernité s’inscrit au cœur de la tradition. Ses équivalents plastiques, avec les mêmes caractéristiques, s’appellent Picasso, Giacometti ou Francis Bacon. Cette littérature produit, par contrecoup, ses doublures puritaines évacuant d’un même mouvement — ou atténuant au maximum — l’effervescence sexuelle, le sens, le lyrisme et l’Histoire (par exemple, ce qu’on aura appelé le « nouveau roman »). C’est dans cette littérature-là, et non dans les productions réalistes socialistes, naturalistes, surréalistes, bourgeoises, mondaines ou formalistes, qu’on pourra indéfiniment lire la geste de notre temps, ses prétentions, ses répressions, ses camouflages sociaux, économiques, politiques. Par la seule force des situations et des images, nous aurons, sur nos mensonges et nos dissimulations, l’instruction qui convient. Par rapport à cet immense champ de vérité, que d’inhibitions ou de phobies déguisées en minimalisme, que de légèretés maniérées, que d’angoisses et de mélancolies futiles, quelle pruderie de base, quel conformisme. Misère de la littérature, disent certains. Mais ce sont précisément les mêmes qui ne veulent ou ne peuvent pas lire Proust, Céline, Genet, etc. Par crainte du futur révélant le présent, on organise ainsi, dans l’affairement et la fausse plainte, l’oubli sourdement désiré du passé.

Déjà, dans l’analyse de Sartre, le romanesque propre à Genet a tendance à s’évaporer. Il est surtout question du Bien, du Mal, de l’Être, du Non-Être, de leur dialectique affolée par une écriture. D’autres docteurs sont venus, toujours aussi nihilistes : la littérature aurait pour essence sa propre disparition, la vérité ne pourrait pas toute se dire (mais pourquoi ?), ou encore, pour finir, dérobade précieuse : je vous dirai plus tard, peut-être (mais ce ne sera jamais vraiment le moment), ce que tout cela veut dire. La pensée a peur de cette pensée. Par défaut, on recherchera donc la correction sociale et politique, Genet, de son côté, n’ayant pas manqué, bien entendu, de se montrer incorrect jusqu’au bout. Il y a différentes façons d’être dans son tort, chacun son style. D’ailleurs, le style suffit, il est déjà une trahison de la bonne pensée sociale, il vous fait presque aussitôt passer pour un imposteur ou un salaud. Inversement, il ne suffit pas d’être un salaud pour avoir du style, contrairement à ce que croit la bonne pensée sociale toute prête à accorder du crédit littéraire (ça l’arrange) à des salauds au langage boursouflé et nul. Il faut que votre mauvaise réputation soit la conséquence de vos écrits et non de vos actes, débrouillez-vous. Sartre le voit bien : l’existentialisme de Genet n’est pas un humanisme, mais une variante insolite de la Théologie en mouvement, et, qui plus est, catholique : grâce incongrue, miracles bizarres, convocation et jugement des corps. Si les romans de Genet sont occultés, peu lus, mal étudiés, c’est aussi à cause de ce spectre qui, sans arrêt, les hante.

Mais voilà : les vertus antithéologales de Genet — le vol, la trahison, l’homosexualité — sont aussi impartageables, comme telles, par des criminels professionnels, que la foi, l’espérance et la charité le seraient entre l’écrivain qui les pratiquerait et un dévot ou une dévote. D’où l’intérêt de la démonstration. Il s’agit du vol pour Genet, de la trahison pour lui, de l’homosexualité pour lui, et lui seul. Foi, espérance, charité, vol, trahison, homosexualité, quel brouillard. « L’homosexualité », surtout, est trompeuse, comme s’il n’y en avait qu’une, ce qui permet d’imaginer qu’il n’y aurait qu’une hétérosexualité. Bavardages que Proust, déjà, dérègle, et que Genet interrompt brutalement, c’est le moins que l’on puisse dire. Quoi qu’il en soit, Dieu, dont les voies sont, comme on sait, impénétrables, peut donc se manifester à l’envers (c’est une mauvaise nouvelle pour les croyants de l’endroit sans envers, ou de l’envers sans endroit). « Le secret de la Providence, écrit Sartre, n’est rien d’autre que la sentence du Groupe, mais à l’envers... Genet et M. Mauriac sont d’accord : Dieu visait Genet à travers la condamnation sociale. » Dieu a même, c’est évident, une préférence pour Genet, et c’est cela, surtout, qui parait étrange à Sartre. Le Groupe, en effet, peut être très indulgent pour le marginal ou le turbulent à condition que ses écrits soient finalement sentimentaux ou conventionnels. Il sera, en revanche, troublé jusqu’à la moelle s’il constate que le Bien se promène dans le Mal sous forme d’éthique sévère de la composition esthétique. Sartre encore : « Le Mal veut l’échec du méchant, le Mal veut du mal au Mal... C’est ce qu’il faut entendre par la formule de Claudel : "Le Mal ne compose pas". » Bien vu. Or Genet compose, c’est même un virtuose de la composition, raison pour laquelle le Bien et le Mal de la religion laïque sont en grand péril : « Genet vole le nom que se donne la Société sacrée et la retourne contre la Société laïque. » Cela consiste sans doute, comme le dit Genet lui-même, à avoir « une certaine disposition naturelle à la féerie ».

Écoutons Genet : « La nuit, je sifflais. La mélodie était religieuse . Elle était lente. Le rythme en était un peu lourd. Par lui je croyais me mettre en communication avec Dieu : c’est ce qui se produisait, Dieu n’étant que l’espoir et la ferveur contenus dans mon chant. Par les rues, mes mains dans les poches, la tête penchée ou levée, regardant les maisons ou les arbres, je sifflais mes hymnes maladroits, non joyeux, mais pas tristes non plus, graves. Je découvrais que l’espoir n’est que l’expression qu’on en donne. La protection, de même. Jamais je n’eusse sifflé sur un rythme léger. Je reconnaissais les thèmes religieux : ils créent Vénus, Mercure ou la Vierge. » Ou encore : « Accroupi dans mon coin d’ombre, j’étais stupéfait d’être sous le ciel étoilé qu’avaient vu Alexandre et César, quand je n’étais qu’un mendiant et un voleur paresseux. J’avais traversé l’Europe avec mes moyens qui sont l’envers des moyens glorieux, pourtant je m’écrivais une secrète histoire, en détails aussi précieux que l’histoire des grands conquérants. » Il y a une Europe de Genet (Espagne, Pologne, Tchécoslovaquie, Slovénie, Hollande, Belgique, Italie, Autriche), qui n’est autre que celle des Illuminations de Rimbaud en train d’être engloutie par une barbarie dont nous voyons encore les effets. C’est une Europe des frontières, des exclus, des prisons, de la marche au hasard dans des paysages métamorphosés en tapisseries merveilleuses ; une Europe « des objets et des circonstances », où la misère, le vice, les complicités passagères, la lutte pour la survie se déploient dans une expérience dont les nantis n’auront jamais l’idée. Voilà pourquoi je m’obstine à parler d’une physique de Genet, minutieuse, instantanée, gravée, mélodieuse ; d’une pratique de l’espace et du temps en fonction du corps contraint de s’y recréer. Le vol ? « Je me pense du talon à la nuque. J’accompagne l’onde. » Ou bien : « Quels gestes pour aller plus vite ? Les plus lourds, les plus lents. » Ou encore : « Ce n’est plus mon cœur mais tout mon corps qui bat. Je ne suis qu’une immense tempe, la tempe bourdonnante de cette chambre pillée. » Genet, sur la pointe des pieds, opère à cerveau ouvert. Le mot tempe est admirablement choisi pour dire sa position d’effraction. D’un garçon qui ne saurait être voleur, il dira que sa nature n’est pas religieuse, que son allure n’est pas furtive, bref qu’il est pudique. Le corps qui s’éprouve en situation limite est spontanément religieux. En Espagne, pour se reposer, Genet entre dans les églises que, très jeune, nous dit-il, il rêvait de cambrioler. « À la messe du matin, en état de péché mortel, je communiai. » Mais le voici d’habitude : « Pour conserver la limpidité, l’acuité de mon regard, ma conscience doit effleurer tout acte afin que je puisse vite le corriger, changer sa signification. Cette inquiétude me tient en éveil. Elle me donne l’attitude étonnée du chevreuil arrêté dans sa clairière. » Si la propriété est un vol caché, le vol et la lettre volée ramènent au corps propre, par l’opération d’une animalité chassée qui chasse à son tour. Nier l’animalité capable de savamment se parler telle est la fonction sociale. On échappe à cette négation en se laissant couler tout en bas de l’échelle, en trahissant, en s’évadant, en inventant sa propre contre nature, en passant, en pensant : « Trop de gens, me disais-je, pensent et qui n’en ont pas le droit. Ils ne l’ont pas payé d’une entreprise telle que penser devient indispensable à votre salut. » On doit attendre de la pensée qu’elle vous sauve et, à vrai dire, il n’y a pas de raison plus raisonnable d’ouvrir un livre : que l’auteur nous raconte donc comment il s’est sauvé, et cela suffit (Journal du voleur est un de ces livres).

Sartre a donc raison : Genet « parle de sa vie comme un évangéliste, en témoin émerveillé ». Ou encore il est « le Saint-Simon d’une cour des miracles ». Mais la position de l’évangéliste et celle du chroniqueur aristocratique du cancer social ne sont pas incompatibles, au contraire. C’est même la définition d’un rapport romanesque décisif à la vérité : révélation d’une complicité de nature entre Loi et Mensonge, Police et Crime. Notre siècle en a produit une figure monstrueuse et inédite : « Les Allemands seuls, à l’époque de Hitler, réussirent à être à la fois la Police et le Crime. Cette magistrale synthèse des contraires, ce bloc de vérité étaient épouvantables, chargés d’un magnétisme qui nous affolera longtemps. » Et ceci :« Policiers et criminels sont l’émanation la plus virile de ce monde. On jette sur elle un voile. Elle est ses parties honteuses qu’avec vous, cependant, j’appelle les parties nobles. » Un Évangéliste, Saint-Simon, Proust, Kafka, Artaud, Céline, Genet... Eux ne font pas comme si le diable n’existait pas. « Mercure, m’a-t-on dit, chez les anciens était le dieu des voleurs qui savaient ainsi quelle puissance invoquer. Mais nous, nous n’avons personne. Il paraîtrait logique de prier le diable, aucun voleur ne saurait le faire sérieusement. Pactiser avec lui serait profondément s’engager, tant il s’oppose à Dieu qu’on sait être le vainqueur définitif. L’assassin lui-même n’oserait prier le diable. » Dieu et le diable sont des réalités physiques en situation. La « sainteté » variable de Genet est d’abord « un endroit au fond de mon corps où je veille, où j’épie sous forme de petite flamme ». On peut se souvenir de Rimbaud, dans Une saison en enfer : « Les saints ! des forts ! des anachorètes, des artistes comme il n’en faut plus ! »

Tout homme aura peut-être éprouvé cette sorte de chagrin, sinon la terreur, de voir comme le monde et son histoire semblent pris dans un inéluctable mouvement, qui s’amplifie toujours plus et qui ne paraît devoir modifier, pour des fins toujours plus grossières, que les manifestations visibles du monde. Ce monde visible est ce qu’il est, et notre action sur lui ne pourra faire qu’il soit absolument autre. On songe donc avec nostalgie à un univers où l’homme, au lieu d’agir aussi furieusement sur l’apparence visible, se serait employé à s’en défaire, non seulement à refuser toute action sur elle, mais à se dénuder assez pour découvrir ce lieu secret, en nous-même, à partir de quoi eut été possible une aventure humaine toute différente. Plus précisément morale sans doute. Mais, après tout, c’est peut-être à cette inhumaine condition, à cet inéluctable agencement, que nous devons la nostalgie d’une civilisation qui tâcherait de s’aventurer ailleurs que dans le mensurable. C’est l’œuvre de Giacometti qui me rend notre univers encore plus insupportable, tant il semble que cet artiste ait su écarter ce qui gênait son regard pour découvrir ce qui restera de l’homme quand les faux-semblants seront enlevés. Mais à Giacometti aussi peut-être fallait-il cette inhumaine condition qui nous est imposée, pour que sa nostalgie en devienne si grande qu’elle lui donnerait la force de réussir dans sa recherche. Quoi qu’il en soit, toute son œuvre me paraît être cette recherche que j’ai dite, portant non seulement sur l’homme mais aussi sur n’importe lequel, sur le plus banal des objets. Et quand il a réussi à défaire l’objet ou l’être choisi, de ses faux-semblants utilitaires, l’image qu’il nous en donne est magnifique. Récompense méritée, mais prévisible."

Jean Genet, L’atelier d’Alberto Giacometti, 1963.

Je revois les livres que j’avais sur ma table en écrivant Portrait du Joueur : Le Joueur de Dostoïevski, Portrait de l’artiste de Joyce, Journal du voleur. Je revois aussi le visage de Genet tel que Giacometti l’a saisi : boule d’énergie angélique, effrontée, lancée comme de l’intérieur d’elle-même. On entend immédiatement ange dans Jean Genet, négation d’un côté (je n’ai, je n’est), naissance de l’autre (je nais). Tête de boxeur soulevée, donc, riante, douce, sarcastique, s’avalant par petits coups vers le haut, diction comme des séries de crochets du gauche. Une grande obstination, une grande concentration. Une grande volonté dansante. Ce n’est pas par hasard si l’on trouve dans ses livres les plus belles pages de la littérature sur le corps masculin, si interdit, au fond, si peu traité par les écrivains sinon par les sculpteurs et les peintres. Pourquoi cette absence ? Cette timidité ? Les hommes, finalement, sont les grands inconnus du roman (il faut faire une exception pour Melville, dont Genet, souvent, est si proche). Leur sexualité est rarement décrite, comme si nous savions a priori de quoi il retourne. Genet est parfois direct (« il banda »), mais la plupart du temps précautionneux, en attente, précis et complexe dans son observation, son dessin, ses couleurs. De même que Braque aurait été dans l’embarras pour peindre une femme nue, voyez Matisse : pas d’homme, ou alors une simple planche verticale (La Conversation), ou encore une stylisation symbolique (saint Dominique). L’incarnation est difficile. Elle est tellement repoussée, scandaleuse, qu’il faut la reprendre de très bas, mendiants, forçats, voleurs, marins, marginaux ou déchets sociaux, comme on dit. Giacometti savait cela. C’est pourquoi Genet l’aime. Et, de Genet, on ne peut oublier ses portraits de Stilitano, Armand, Guy, Lucien, Java (Journal du voleur), Érik, Paulo, Riton (Pompes funèbres), Querelle, Robert, Nono (Querelle de Brest). On dit que ce ne sont pas de vrais « personnages » mais des projections de Genet lui-même : cela est très faux. Ses récits sont peuplés de portraits différenciés. Chacun a son détail central (le crachat de Stilitano, les mains d’Armand, etc.), l’attention de Genet est extrême (« Toute grimace, si on l’observe avec minutie, se révèle composée d’une multitude de sourires, comme la couleur de certains visages peints contient une multitude de teintes »). Mimiques, cristaux d’attitudes, radiographies, pénétrations à l’intérieur des sujets pour dire ce qu’ils sentent et sont incapables de penser, Genet travaille en modeleur, le roman est pour lui un art, la prétendue « liberté des personnages » n’est pas son affaire, il serait plutôt d’avis, contre Sartre, que Dieu est un artiste à qui le diable prête main forte pour les reliefs saisissants. Ses comparaisons sont toujours inattendues (« De Java, Stilitano avait la démarche en bloc, un peu chaloupée, fendant la bise, et s’il se lève pour partir, si Java se déplace, j’ai cette émotion que j’éprouve quand sous mes yeux passe, démarre en silence et en douceur une automobile de grand luxe »). C’est cette attention extralucide qui permet à Genet d’éclairer la bouffonnerie d’horreur qu’est notre tragédie historique. Qui, à part Chaplin (Le Dictateur) et Picasso (Songes et mensonges de Franco) a mieux révélé de quoi se nourrit inconsciemment le fascisme ? Quoi ? La sinistre machinerie hitlérienne se résoudrait à un accouplement sexuel réversible entre une vieille folle et un voyou ? La clé diabolique et cloacale du monde serait celle de ce coït anal ? Nous voilà loin de Corydon, mais de nouveau tout près de Sade, avec une dimension de grotesque qui n’appartient qu’à Genet (mais qui lui vient aussi de Proust). C’est d’ailleurs cette dimension clownesque qui rend la narration plus terrible.

Céline, à chaque instant, veut subjuguer son lecteur, le submerger, le convaincre, l’entraîner avec lui : le lecteur est un abruti, soit, mais l’auteur et lui appartiennent à la même espèce. Avec Genet, rien de tel, pas de convivialité. Le lecteur, c’est vous, là-bas, toujours de l’autre côté du mur infranchissable. Vous n’y êtes pas, vous n’y serez jamais, car vous ne pouvez que refuser une incarnation aussi dérangeante. Vous aspirez au Pouvoir, donc à l’abstraction, à l’élimination des corps singuliers, à leur enfermement. Genet, lui, ne croit pas à la mort, il ne s’y résigne pas. La mort n’est pas une loi universelle, c’est un crime que la Société veut, entretient, maquille. Il s’en fera donc l’ordonnateur inversé, le metteur en scène vampirique et lyrique. « Le coït, remarque Sartre, est la mort de l’être aimé systématiquement poursuivie. » Oui, mais le Pouvoir réalisé n’aime personne, c’est la mort à l’œuvre qui n’a plus besoin d’aucun corps. « Je me demande pourquoi, écrit Genet, la Mort, les stars de cinéma, les virtuoses en voyage, les reines en exil, les rois bannis, ont un corps, un visage, des mains. » En effet, ils pourraient aussi bien s’incarner dans une boîte d’allumettes. Hitler sodomisé, c’est ce qu’il y a de plus vrai à en dire et, dès lors, sa sarabande infernale s’effondre. Le pape, lui, est plus fort. Ainsi dans la pièce de Genet, Elle : « Le pape (psalmodié) : En effet, me dis-je, s’il suffit que notre intervention — et la plus anodine — sanctifie n’importe quelle image, n’importe quoi sera notre image... Soit. J’établis que n’importe quel objet pourrait me représenter. Si n’importe quel visage, épaule, tempe, peuvent être du Pape, n’importe quoi le sera tout entier. Je cherchai quel objet donnerait de nous et de notre auguste absence une idée juste. Je songeai d’abord à un dé à coudre, à une girafe en peluche, à une brosse à habit, — notre humilité ne le dédaignant pas — à ce mégot caché — oui, nous eûmes l’idée que dès qu’un mégot est foutu en l’air, il devient le Pape et a droit aux égards pontificaux. Nous allâmes plus loin, et jusqu’à cette idée que nous-même n’étant pas, c’est un rien qui nous représenterait le mieux. » Telle est la révélation existentielle de Genet, il en parle dès Journal du voleur : « Découvrant le sens singulier de chaque chose, l’idée de numération m’abandonnait [c’est moi qui souligne]... Ainsi crois-je me souvenir que j’eus la révélation d’une connaissance absolue en considérant, selon le détachement luxueux dont je parle, une épingle à linge fixée sur un fil de fer. L’élégance et la bizarrerie de ce petit objet connu m’apparurent sans m’étonner. Les événements eux-mêmes, je les perçus dans leur autonomie [je souligne encore]. Le lecteur devine comme une telle attitude pouvait être dangereuse dans la vie que je menais, où je devais veiller chaque minute, risquant d’être pris si je perdais de vue le sens usuel des objets. » Ici, Genet s’amuse, il fait comme si le lecteur comprenait ce qu’il veut dire, alors qu’évidemment il n’y comprend rien. Il est peu probable qu’un voleur se perde dans une extase devant une épingle à linge, et d’ailleurs un voleur ne lit pas. Quant au lecteur, qui n’est pas un voleur, à supposer qu’une épingle à linge lui donne accès à une expérience de l’Être, il ne saura que faire de cette illumination, à moins de la transformer en vague évocation poétique. L’épingle à linge de Genet est une métamorphose active de la madeleine de Proust, ou encore un exercice spirituel à la Rimbaud, mosquée à la place d’une usine. Genet, c’est l’évidence, et c’est la raison du trouble qu’il provoque, continue le plus naturellement du monde le roman rimbaldien : « Encore tout enfant, j’admirais le forçat intraitable, sur qui se referme toujours le bagne ; je visitais les auberges et les garnis qu’il aurait sacrés par son séjour ; je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne ; je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu’un saint, plus de bon sens qu’un voyageur — et lui, lui seul ! pour témoin de sa gloire et de sa raison » (Une saison en enfer). Il est étrange que Sartre ne relève pas cet enchaînement avec Rimbaud (mais aussi avec Lautréamont et Baudelaire). Avec désinvolture, Genet parle bien de « connaissance absolue ». Notons qu’il s’agit de la perte de la signification usuelle des objets et de la suite des événements, d’une discontinuité éprouvée non dans l’absurde ou le non-sens mais dans une « éclatante lucidité ». Genet est déconditionné par rapport au Spectacle, il ne cesse de s’en flatter, comme il ne cesse de s’étonner de la passivité humaine et de la haine somnambulique qu’elle entraîne contre le mâle incarné, surtout s’il apparaît humilié (c’est-à-dire christique). Genet volera donc à son secours, contre tous. Ainsi dans la scène capitale vécue au cinéma dans Pompes funèbres : nous sommes en 1944, à la libération de Paris, le jeune ami communiste de Genet, Jean Decarnin, vient d’être tué sur une barricade. Genet, en pleine dérive lyrique et hallucinée de deuil, entre dans un cinéma, regarde les actualités et voit sur l’écran l’image d’un jeune milicien arrêté : « Aux yeux féroces de la foule, désarmé, sale, éperdu, titubant, ébloui, vidé, lâche (c’est étonnant comme certains mots arrivent vite sous la plume afin de définir certaines natures et le bonheur que l’auteur lui-même éprouve à pouvoir parler ainsi de ses héros), las, le gamin était ridicule. » Le roman se construit ici immédiatement contre la salle de cinéma, on pourrait dire : contre le cinéma lui-même. Devant cette image du traître arrêté, une femme, non loin de Genet, hurle à la mort (à quelle mort hurlait-elle deux ans avant ?) : « La salle ressemblait à la femme. Elle haïssait mal. » Genet va donc aimer ce qui est mal haï : le personnage de Riton est né. Pompes funèbres, roman qu’on ne lâche pas, puisqu’il est à chaque instant une opération de « sorcellerie », de « magie » (magie noire contre magie noire), nous apprend bien des choses sur la France de ce temps-là, donc d’aujourd’hui ; sur son secret de polichinelle et son refoulé national. Genet sait donc ce qu’il fait en racontant comment, après avoir sodomisé Decarnin, il lui trace, avec le sang qui s’en est suivi, dans un geste d’espièglerie et de tendresse, une croix gammée sur la joue gauche, et, sur la joue droite, une faucille et un marteau. Voilà qui va plus loin que de longs discours au sujet du pacte germano-soviétique ou du dépeçage de la Pologne. Le nazisme, le stalinisme, c’était donc cela ? Un énorme truc ? Un pays entier, à quelques rares exceptions, y aurait souscrit sans vouloir le savoir, sous prétexte de travail, de famille, de patrie, d’ordre ? La suite au prochain numéro ? En réalité, les miliciens français exhibent la honte en plein jour : « Ils furent plus réprouvés que les filles, plus que les voleurs et les vidangeurs, les sorciers, les pédérastes, plus qu’un homme qui, par inadvertance ou par goût, aurait mangé de la chair humaine. Ils ne furent pas seulement haïs mais vomis. Je les aime. » Les nazis étaient le « peuple délégué par Satan », mais les miliciens, leurs aides, ont été plus coupables encore de s’être faits, contre leur propre peuple, les alliés de ce peuple. Nul doute que, pour Genet, la France méritait ce châtiment, cette dégradation. Il ne reviendra jamais là dessus. Le Français, la Française ont été les jouets érotiques du pouvoir homosexuel nazi ou stalinien. Comment ne pas vouloir l’oublier et « rayer » ces quatre années (1940-1944) de notre histoire ? Comment s’étonner que la littérature qui suit soit débilitée par cette dénégation forcenée ? La queue allemande était celle de « l’or blond », celle « du plus formidable des guerriers, du seigneur de la guerre, de l’ange exterminateur », etc. Genet n’y va pas de main morte. La France s’est travestie pour son occupant, pourtant minable, si l’on considère Hitler au moment du coït avec son voyou français : « Se pouvait-il qu’une simple moustache composée de poils raides, noirs et peut-être teints par l’Oréal, possédât le sens de : cruauté, despotisme, violence, rage, écume, aspics, strangulation, mort, marches forcées, parade, prison, poignards ? » Et pourtant, c’est ainsi. La Société tout entière obéit à son émanation de fond : une vieille tante, une folle. Enculé par Paulo, pénétré jusqu’à l’os dans son « œil de bronze », Hitler laisse entendre « la plainte heureuse de Madame ».

« Le Führer, écrit Genet, râlait doucement. » Toutes les figures de Pompes funèbres, Jean, Érik, le bourreau de Berlin, Paulo, Riton, Genet lui-même (en scribe ironique), convergent vers cette identité fulgurante de la police et du crime, du diable et de l’homosexualité généralisée. Proust, dans son grand finale du Temps retrouvé, avait annoncé la couleur. Et Genet : « Arracher les racines du mal eût consisté à détruire le monde... Le monde était inoculé, le mal était dans le sang et la police n’y pouvait rien puisqu’elle-même faisait partie du monde. » Voilà donc décrit, comme il convient, le Prince de ce monde, avec ce qu’il faut de sarcasme pour que la description produise son effet de démystification : « Ce livre est sincère, et c’est une blague. » L’histoire après la Seconde Guerre mondiale ?

« La délation était dans l’air du temps avec la trahison, le pillage et le meurtre. En effet, depuis les plus illustres chefs d’État (Hitler, Staline) jusqu’au plus simple journaliste, en voulant imiter sottement les hommes de la Renaissance, l’Arétin et les princes de Machiavel, on transforma la morale privée en apportant dans la morale publique les éléments destinés à la détruire. » Et, cependant, la France... « Ce jeu m’amuse de marquer ici la honte d’un pays auquel j’appartiens par la langue et par ces fils mystérieux qui me relient en son cœur et qui font monter au bord de mes yeux les larmes quand il souffre. »

« Le poète, écrit Genet, s’occupe du mal. C’est son rôle de voir la beauté qui s’y trouve, de l’en extraire (ou d’y mettre celle qu’il désire, par orgueil ?) et de l’utiliser. L’erreur intéresse le poète, puisque l’erreur seule enseigne la vérité. » Et ceci : « Tuer un homme est le symbole du Mal. Tuer sans que rien compense cette perte de vie, c’est le Mal. C’est le Mal absolu. Rarement j’emploie ce dernier mot car il m’effraie, mais il me paraît s’imposer. Or, et les métaphysiciens le diront, les absolus ne s’ajoutent pas. Atteint une fois grâce au meurtre — qui en est le symbole — le Mal rend soudainement inutiles tous autres actes mauvais. Mille cadavres ou un seul, c’est pareil. C’est l’état de péché mortel dont on ne se sauvera plus. On peut aligner les corps si l’on a les nerfs assez forts, mais la répétition les calmera. C’est alors que l’on peut dire que la sensibilité s’émousse comme chaque fois qu’un acte se répète sauf dans l’acte de créer. » Ici, Genet se trompe : le meurtre ne conduit pas à un état de péché mortel dont on ne se sauvera plus. En bonne théologie, seul le mystérieux péché contre l’Esprit a cette conséquence définitive. Mais, au fond, il le sait : d’où la conclusion sur la répétition et l’acte de créer.

Encore : « Le seul crime serait de se détruire soi-même car du coup c’est tuer la seule vie qui compte, celle de son esprit. Je connais mal les théologiens, mais je les soupçonne d’être profondément de mon avis sur ce point. » Et encore : « Est-il vrai que le mal a des rapports intimes avec la mort et que c’est avec l’esprit de pénétrer les secrets de la mort que je me penche avec tant de ferveur sur les secrets du mal ? » Oui.

L’erreur seule enseigne la vérité : le récit est donc nécessaire.

Le style de Genet, sa force de frappe et de basculement, finalement, tout est là : « Je suis soudain seul parce que le ciel est bleu, les arbres verts, la rue calme, et qu’un chien marche, aussi seul que moi, devant moi. J’avance lentement, mais fortement. Je crois qu’il fait nuit. » Mais aussitôt après : « J’encule le monde. » Dans l’extraordinaire séquence de la fin de Pompes funèbres, Érik et Riton (le deuxième va tuer le premier) sont sur les toits de Paris :

« Leurs bouches s’écrasèrent l’une sur l’autre, reliées comme par un trait d’union par un sexe de vide, sans racine, vivant seul et allant d’un palais à l’autre » (jeu sur le double sens du mot palais).

« Écrire, dit Genet, — et avant d’écrire entrer dans la possession de cet état de grâce qui est une sorte de légèreté, d’inadhérence au sol, à ce qu’on nomme habituellement le réel —, écrire m’oblige à une espèce de loufoquerie dans l’attitude, dans les gestes et même dans les mots. »

Voici la première phrase de Querelle de Brest : « L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer, de marins. Mer et marins ne se présentent pas alors avec la précision d’une image, le meurtre plutôt fait en nous l’émotion déferler par vagues. » Étudiez cette phrase, laissez-la résonner et se développer dans son mouvement, notez les assonances, la place du mot émotion. Pourquoi est-elle si juste ? N’est-elle pas elle-même une vague ? Expliquez, commentez.

Ou encore, dans le même roman, la description des couvreurs : « Les couvreurs travaillent sur les toits des bâtiments de l’Amirauté. Ils sont à plat, couchés comme sur une vague, dans la solitude d’un ciel gris, loin des hommes qui marchent sur le sol. On ne les entend pas. Ils sont perdus en mer. Chacun sur un versant du toit, ils se font face, ils rampent, ils se mesurent du buste dressé, ils échangent du tabac. »

Le matelot Querelle, dans Querelle de Brest, est une des plus grandes inventions physiques de Genet (le roman lui même est probablement son chef-d’œuvre). On peut dire qu’il est un prétexte à la conscience nerveuse et cellulaire de soi, une leçon d’anatomie en mouvement, respiration, haleine, sens du terrain et des végétaux, crime et mortification, espace ressenti mètre par mètre, rôle de troubleur fondamental d’identités, « joker » : « Il sentait la présence silencieuse de chaque muscle s’accordant avec tous les autres pour instaurer une statue de houleux silence... »

« Ses dix doigts avaient des yeux au bout. Tous ses muscles même en avaient. Il fut bientôt le mur et le demeura un moment, sentant vivre en soi tous les détails des pierres. »

Pour Genet, contrairement à l’imagerie courante, la virilité se caractérise par « la négligence, l’indifférence aux hommages, l’attente détachée du corps, qu’on lui offre du plaisir ou qu’on l’obtienne de lui ». Racontez ce qui vous paraît justifier cette proposition. Donnez des exemples.

Grande lenteur de l’écriture, grande vitesse :

« Comment surprendre le secret de la disparition des choses ? En se retournant très vite ? Non. Mais plus vite ? Plus vite que tout ?... Non, c’était inutile. Les choses ne sont jamais en défaut. Il faudrait tourner sur soi avec la vitesse d’une hélice d’avion. On s’apercevrait alors que les choses ont disparu, et soi-même avec elles. »

Philippe Sollers. Repris dans La guerre du goût, Gallimard, 1994, p. 172-201.

Trois autres textes de Sollers sur Genet

Le rebelle

En 1943, dans la France glauque de l’Occupation, un poète français est en prison. On connaît de lui quelques vers étranges. Cocteau dit de lui : « Élégance, équilibre, sagesse, voilà ce qui émane de ce maniaque prodigieux. » À peine enfermé, ce poète écrit à Picasso pour lui demander où se trouvait, à la Santé, la cellule où a été bouclé Apollinaire. C’est Jean Genet, dont on lira les Lettres au petit Franz (1943-1944). Il a besoin de nourriture et de papier, Genet, il écrit sans cesse, il veut sortir de là tout en restant voleur, par vocation et passion. Cambrioleur, c’est le goût de l’ivresse, comme on peut vouloir être aviateur, marin, explorateur. Il travaille à Miracle de la rose. Il écrit : « Un Prince seul pourrait lire mes livres sans être tenté de cracher dessus. Un Prince ou un Pontife. Où sont-ils tous ? » Bonne question. Et, dans la foulée : « J’emmerde tous ces cons qui croient me tenir parce qu’ils ont des flics et des barbelés. »

Genet, bien entendu, est un moraliste. Au « petit Franz » (François Sentein), il dit : « Ne commets jamais de gestes sans beauté. On en souffre trop de vivre dans la laideur des gestes étriqués. » La vie en prison, au milieu du bruit et des bagarres, n’est pas en effet la tour d’ivoire rêvée. « Maintenant, si dans un mois je ne suis pas sorti, je déchire ou brûle le livre que j’écris et qui devrait être un des plus beaux livres de la littérature française. Je ne donnerais pas mon livre à une chiée de cons qui me laissent crever en se regardant dans le blanc des yeux et en agitant leurs gants au bout de leurs mains molles. » Ou encore : « Je ne sais pas si je ne vais pas bouffer mon livre pour leur recracher à la gueule. »

Voilà. Genet est parti pour quelques chefs-d’œuvre. Style fleuri et direct. Une phrase, parfois, suffit : « C’est rare les types qui sont bien grands. »

Philippe Sollers, Le JDD, dimanche 29 octobre 2000.

Dans Fleurs

Genet

Le genêt (latin genesta) est un arbrisseau à fleurs jaunes, commun dans certaines landes, et formant de nombreuses espèces, parfois épineuses (famille des papillionacées).

Et voici comment Jean Genet vient habiter son nom :

« Quand je rencontre dans la lande des fleurs de genêt, j’éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n’être pas le roi et peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s’inclinent sans s’incliner mais me reconnaissent. Elles sont mon emblème naturel, mais j’ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents, enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais. »

Genet associe immédiatement son nom de fleur au crime. Ses fleurs du mal sont des mâles de l’assassinat considéré comme un des beaux-arts.

Il vient de loin, Genet, entre Notre-Dame de Paris, Villon et le quai aux Fleurs. Il a lu en profondeur Baudelaire, Rimbaud, Proust. Ses titres sont explicites : Miracle de la Rose, Notre-Dame-des-Fleurs. Mais voilà : il écrit en prison (Fresnes, 1942), et sa Notre-Dame n’est pas une église, mais un jeune assassin de charme dont le surnom dit tout.

Les fleurs du Bien et de la poésie étant devenues introuvables, les nouvelles fleurs du Mal incarneront un autre Bien arraché au Mal. En tout cas, elles déplâtrent. Les assassins guillotinés sont des héros, et on peut voir en eux une « merveilleuse éclosion de belles et sombres fleurs ». Se révèle ainsi « rien que le vide dressé, sensible et fier comme une haute digitale » (empreinte génitale, empreinte digitale).

Genet découpe dans les journaux les photos de ces sombres fleurs, dont la tête a été, par la suite, tranchée.

« Les journaux arrivent mal jusqu’à ma cellule, et les plus belles pages sont pillées de leurs plus belles fleurs, ces macs, comme jardin en mai : les grands macs inflexibles, stricts, sexes épanouis, dont je ne sais plus s’ils sont des lys ou si lys et sexes ne sont pas totalement eux, au point que le soir, à genoux, j’ embrasse de mes bras leurs jambes. »

Genet, dans sa cellule, parle comme une religieuse au couvent. C’est sainte Genet, pas du tout comédienne et encore moins martyre ; ses extases, emprisonnées, mais libres, visent un rien, un vide, une fleur de mort (comme « la fleur de lys sur l’épaule des voyous d’autrefois »).

Ajoutez à cela que Genet lit beaucoup. Je suis sur un lit, je lis, je suis un lys. Ce thème de royaume (de France), même inversé (Gilles de Rais), est constant chez lui.

Macs, assassins bizarrement « innocents », tantes aux noms célestes ou floraux (Divine, Mimosa, Première-Communion), toute la féerie de Genet agace le militant protestant Sartre. Le protestantisme est toujours un puritanisme plus ou moins déguisé, alors que le catholicisme, même pudibond, est pervers, c’est connu, et c’est bien ce qui le rend insupportable.

Comportement de Divine :

« Elle croit, au milieu de tous nos gestes, jeter, les semant autour d’elle, des pétales de roses, de rhododendrons et de pivoines, comme, dans le village, les petites filles en jetaient sur les routes de la Fête-Dieu. »

Après quoi, Divine montre à Mimosa une petite photo du jeune assassin de Notre-Dame-des-Fleurs, et Mimosa la pose sur sa langue et l’avale : « Je l’adore ta Notre-Dame, je la communie. »

Ailleurs, Genet évoque « les candélabres dorés, les lys d’émail blanc, les nappes brodées d’argent, les chasubles vertes, violettes, blanches, noires, en moire ou en velours, les aubes, les surplis raides, les hosties nouvelles... »

Cet écrivain est une fleur, une sainte, un enfant de chœur, un voleur rapide et viril, un mac par projection, un marin, une tante, un assassin, un policier, un procureur, un vieillard, un voyou, un ange. C’est le grand charme transversal et transmoral de son art. À un moment, il se demande d’où il a tiré tous ces noms liturgiques :

« Ces noms ont entre eux une "parenté ", une odeur d’encens et de cierge qui fond , et j’ai quelquefois l’impression de les avoir recueillis parmi les fleurs artificielles ou naturelles dans la chapelle de la Vierge Marie, au mois de mai, sous et autour de cette statue en plâtre goulu, derrière quoi, enfant, je cachais la fiole contenant mon foutre. »

Voilà donc le plâtre dix-neuviémiste vivifié et transsubstantié de la plus étrange façon. C’est une évasion.

Nature enchantée de Genet. Ainsi du visage de Pilorge (autre assassin raccourci) : « visage pareil aux pins les soirs d’orage, survol aux jardins où je passais la nuit ». Ou bien (et on peut entendre ici l’accent de Rimbaud) :