Situation

Le numéro 112 de la revue L’Infini consacre une large place à MARCELIN PLEYNET dont le nom s’inscrit en lettres rouges dès la page d’accueil [1]. Dans l’entretien qu’il accordait en mai dernier à La Vie littéraire, et à la question qui lui était posée sur ce que son « travail a pu apporter » durant les cinquante ans de collaboration avec Philippe Sollers — « une amitié [...] qui constitue littérairement tout à fait une exception » —, Pleynet répondait :

« Ce que j’apporte, c’est la poésie. Et ensuite c’est le poétique plus généralement. [...] évidemment, à partir du moment où on commence à s’entendre, on commence à parler de ce qui nous intéresse réciproquement. Et à partir de ce moment-là les influences sont très difficiles à discerner. J’aurais tendance à penser qu’il m’influence beaucoup plus que je ne l’influence, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai. » [2]

Pour se faire une idée de ce qui a pu se jouer dans ce dialogue ininterrompu (dans le petit bureau de Tel Quel puis de L’Infini), il n’est qu’à lire ce que Sollers écrit dans Un vrai roman :

« On en a une idée en lisant, de Pleynet, ses Situations qu’il a sous-titrées "Chroniques romanesques". »

J’ajouterai qu’on ne peut sans doute pas comprendre ce qu’il en est de l’aventure qui se poursuit de Tel Quel (94 numéros de 1960 à 1982) à L’Infini (112 numéros de 1983 à 2010) — elle aussi sans équivalent dans l’histoire de la "littérature" —, sans lire les « chroniques » de Marcelin Pleynet.

Dans ce numéro 112 de L’Infini, comme dans chaque numéro depuis des années, Pleynet livre donc, telles quelles [4], les réflexions de son Journal littéraire qu’il publie sous le titre "debordien" de Situation [5]. Il y a de très belles choses « sur ce qui différencie et associe en stratégie Sollers et Kristeva ». Pleynet revient aussi sur Dante et sa Vita nova (1295), les raisons qui l’engagèrent à reprendre ce titre pour le DVD que Florence Lambert lui a consacré en 2008, et, assez longuement, sur les rapports qu’a pu entretenir Samuel Beckett avec l’oeuvre de Joyce et celle de Proust, oeuvres auxquelles Beckett consacra (à vingt-trois ans) deux articles (respectivement en 1929 et 1930 [6]).

« Joyce » par Jean-Louis Houdebine

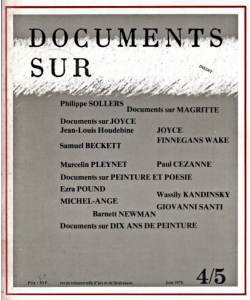

A cette occasion Pleynet évoque un numéro de la revue Documents sur, revue éphémère qui parut, si je ne me trompe, de 1978 à 1980 et dont il fut alors conseiller de rédaction. Il s’agit du numéro 4/5 (juin 1979) qui comportait un important dossier sur « Joyce et Finnegans Wake » réalisé par Jean-Louis Houdebine.

J’ai déjà eu par ailleurs l’occasion de souligner l’importance du travail réalisé, il y a maintenant trente ans, par Jean-Louis Houdebine sur James Joyce, par exemple dans telle note de ma série d’articles « Joyce, de Tel Quel à L’Infini », entreprise au printemps 2007 [7] ou, plus récemment, dans telle autre note à propos du cardinal Newman qu’admirait Joyce et qui vient d’être béatifié par le pape Benoit XVI. On peut avoir une idée de ce travail dans les longs entretiens entre Philippe Sollers et Jean-Louis Houdebine : « Joyce et cie » ou « La Trinité de Joyce » dont Pileface a publié des extraits [8] et que Sollers (pour le dernier) vient de republier dans Discours Parfait (significativement à la fin du livre).

Voici donc ce que qu’on pouvait lire sur Joyce, en juin 1979, dans le n° 4/5 de la revue « Documents sur » [9]...

Joyce, l’examen

par Jean-Louis Houdebine

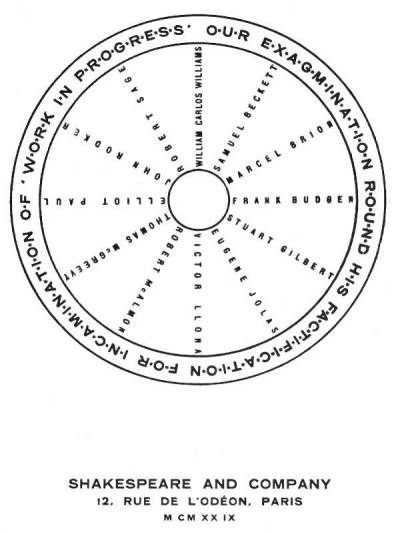

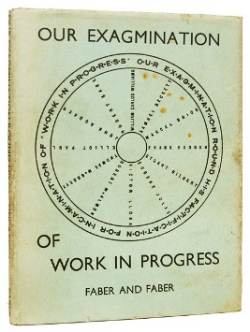

En mai 1929 paraissait à Paris, en anglais, un recueil de textes étrangement intitulé Our Exagmination round His Factification for Incamination of Work in Progress : douze auteurs y parlaient avec admiration d’un livre non moins étrange, encore non publié, et néanmoins connu et mentionné sous le titre de Work in Progress : en appendice étaient ajoutées deux « lettres de protestation », adressées à l’auteur, alors déjà mondialement célèbre, de l’« oeuvre en cours » : James Joyce. A ma connaissance, les actes de ce premier symposium organisé depuis Paris sur Finnegans Wake n’ont jamais été repris dans une brochure en français, ni même traduits.

On serait tenté d’ajouter : évidemment [10]. Car le moins qu’on puisse dire est que l’oeuvre de Joyce — et cela est valable tout aussi bien pour A portrait of the artist as a young man ou Ulysses — est loin, très loin d’avoir connu en France un rayonnement à la mesure de son importance pour toute forme de littérature moderne. Et cela, malgré des conditions qu’on peut difficilement imaginer plus favorables pour des lecteurs français, et à tout le moins des écrivains, quant aux circonstances dans lesquelles cette oeuvre a été, pour une part essentielle (Ulysses, Finnegans Wake), écrite ou publiée : à Paris, justement, où Joyce ne fut jamais isolé comme il avait pu l’être à Trieste ou à Zurich [11] ; disons plus : malgré les efforts répétés de quelques-uns, enthousiastes, depuis 1920, down the long lane of (it’s as semper as oxhousehumper) generations, more generations and still more generations [12]. Comme s’il y avait dans ce pays, dans lequel pourtant des textes difficiles, comme ceux d’Artaud par exemple, ont réussi sinon à s’imposer, du moins à produire leur impact, même avec tous les malentendus habituels en pareil cas —, comme s’il y avait donc quelque part, face à cette oeuvre, un refus délibéré, une fin de non-recevoir, un réseau de résistance en chape plombée. Comme un « bruit de camion » obstiné à recouvrir l’éclat d’un rire en langues... Et si je reprends ici une expression de Bataille, c’est pour noter que celui-ci accueille en juillet 1948, dans la revue qu’il a fondée, Critique, un article d’Eugène Jolas présentant à nouveau Finnegans Wake au public français [13] ; et Bataille y revient plus tard, en 1955, dans son article de Deucalion, « Hegel, la mort et le sacrifice » ; la gaîté devant la mort : manifestement, ce James Joyce aurait dû l’intéresser, même s’il avouait entre parenthèses que « la lecture de ce roman célèbre est pour le moins malaisée » ; et pour faire bonne mesure de la difficulté, il orthographiait le titre : « Finnegan’s Wake », participant ainsi à ces lapsus en série qui n’ont pas aujourd’hui les mêmes excuses [14]... Toujours est-il qu’en décembre 1948, voulant précisément parler de cela, de l’humour et de « la méchanceté du langage », il en est réduit à se rabattre sur Queneau, La Saint-Glinglin et L’instant fatal : pauvre substitution [15]. 1948 : le temps n’était guère à la gaîté... Cela devait paraître bien loin, 1929, à des années-lumière... Un peu comme aujourd’hui, peut-être, sauf quand ça nous revient au détour d’une phrase, d’un rythme, d’un pun, les Finnegans...

Le mieux serait de faire un peu d’histoire. Je reprendrai à ce propos une thèse de Sollers [16] : que le silence organisé en France autour de l’oeuvre de Joyce, et auquel se sont heurtées successivement les tentatives d’en expliciter le sens et la portée, est directement proportionné au « bruit de camion » produit par toute une mise en scène du développement historique des cinquante dernières années, aussi bien sur le plan politique que culturel ; une mise en scène dans laquelle le surréalisme et le marxisme se sont trouvés dès le début accordés l’un à l’autre de par leur commun refus — de Joyce, précisément, et de ce que son oeuvre signifie pour la littérature moderne. Un discours (l’« Idéologie » même, au sens de Soljenitsyne) s’est ainsi peu à peu écrit, répandu partout jusque dans le moindre collège de sous-préfecture ; un discours qui fonctionne aujourd’hui à l’état de doxa culturelle très largement dominante, et qui répète à satiété que (1) au commencement il y eut le surréalisme et les multiples surréalisants, (2) que par un malheureux concours de circonstances les marxistes commirent à cet égard de regrettables erreurs d’appréciation, (3) mais qu’ils se sont bien rattrapés depuis, et (4) que maintenant, toutes tendances confondues, l’establishment de la culture française, de gauche, de droite, du centre et d’ailleurs, peut enfin ruminer paisiblement les métamorphoses de son avant-gardisme d’origine en académisme polyvalent. La seule vérité dont soit capable un tel discours est comme toujours dans la désignation de cela même qui en est exclu : en l’occurrence, Joyce, qui n’a en effet strictement rien à voir dans cette mise en scène, sinon pour y avoir été constamment stigmatisé comme l’exemple même qu’il ne fallait pas suivre. Joyce, auquel il est rigoureusement impossible de comprendre quoi que ce soit tant qu’on est encore pris dans la doxa culturelle ambiante : et par exemple, que le surréalisme, et ce qui en a résulté en France sur le plan littéraire, n’aura eu finalement que fort peu d’importance. Rappelons à cet égard quelques faits.

1) Côté marxiste : inutile d’insister à nouveau sur l’événement qu’a constitué dans cette affaire le Premier Congrès des Ecrivains Soviétiques à Moscou en 1934, où Karl Radek terminait son rapport sur « La littérature mondiale contemporaine et l’art prolétarien » par une longue et violente condamnation de Joyce (« fantasmagories de maison de fou », « tas de fumier grouillant de vers, photographié par une caméra à travers un microscope », etc. [17]. Et encore, si je puis dire, ne s’agissait-il à l’époque que d’Ulysses : pour Finnegans Wake, la question était et est resté manifestement hors de portée pour un entendement marxiste ! Je me permets de renvoyer le lecteur au numéro 69 de Tel Quel, dans lequel j’ai présenté les principales pièces du dossier. J’ajouterai simplement ceci : à la fin de 1965, la revue Recherches Internationales à la lumière du marxisme consacrait un numéro entier aux « Destins du roman » ; s’agissant de Joyce, les auteurs en étaient encore à montrer comment on pouvait (ou non !) concilier le « procédé » du « monologue intérieur » et les exigences, y compris « morales », du « réalisme socialiste » ! Et on se doute bien que cela n’allait pas sans toute une prudence d’apparatchik inquiet, sans des réserves et des restrictions mentales de toutes sortes. 1965... Ahurissant. [18].

2) Moins connue : l’hostilité du surréalisme à Joyce. Là encore, dès le départ. Une hostilité profonde, viscérale, et qui va bien entendu se traduire essentiellement par du silence. A nouveau, comme s’il y avait là, dans Ulysses, puis dans Finnegans Wake, quelque chose d’énorme, de trop énorme, de trop dangereux pour la doctrine et l’écriture surréaliste, et que celles-ci s’avèrent incapables de penser ; quelque chose, pour ainsi dire, de trop dangereusement proche et pourtant de totalement différent, et qui relègue immédiatement au rang de babioles mondaines les poèmes de ces Messieurs. Essentiellement, donc, du silence : d’autant plus significatif que des chapitres entiers du Work in Progress sont publiés en revue durant ces années-là. Il faut même attendre 1953 pour voir Breton, dans son Du surréalisme en ses oeuvres vives, formuler explicitement une condamnation sans appel de Joyce ; 1953 : c’est à dire quand tout est fini, et depuis longtemps, pour le mouvement surréaliste ; c’est à dire précisément : quand ça commence vraiment, puisque cette année-là se marque de la mort de Staline, prélude obligé aux grandes réconciliations posthumes et à l’élaboration de la doxa culturelle d’aujourd’hui. Pourtant, si l’on remonte vers les fameuses années 1920-30, on perçoit assez bien combien le silence d’alors fut travaillé par le texte de Joyce : et cela donne, ici ou là, de petites notes obliques, mais parfaitement claires, et quelques autres symptômes.

Par exemple, en 1929 justement, qui fut également l’année de la publication de la traduction française d’Ulysses, en février. Important numéro de La Révolution Surréaliste (n° 12), daté du 15 décembre : celui qui s’ouvre sur le « Second Manifeste » de Breton, et se termine sur l’« Introduction à 1930 » d’Aragon et les 53 réponses à l’« Enquête sur l’amour ». On peut lire également dans ce numéro l’article d’un psychanalyste, J. Frois-Wittman, sur les « mobiles inconscients du suicide » [19] ; lequel commence par cette réflexion, qui n’a absolument rien perdu de sa valeur significative (au contraire !) : « Je crois que le surréalisme, la psychanalyse et un certain socialisme, même s’ignorant les uns les autres, formeraient un système unitaire nécessairement consistant », pour finir sur une dernière note en bas de page, greffée sur une remarque opposant « les fondateurs de religion, souvent efféminés (comme Jésus) » au « Héros », créé « par des individus ayant mieux réussi à conquérir leur virilité » : « Les Chants de Maldoror, par exemple, ont pour thème le Héros en lutte contre Dieu (le père) qu’il veut vaincre. Mais à la différence des mythes ou drames classiques sur de tels sujets (par exemple Prométhée), Lautréamont nous a donné une véritable Bible de l’inconscient, tant il le livre avec tout son symbolisme (au contraire de James Joyce : c’est moi qui souligne !), avec ses méthodes de pensée associative, et avec toutes ses complications ».

Trajectoire superbe, exemplaire ! « Surréalisme + psychanalyse + un certain socialisme » = « système unitaire nécessairement consistant », c’est-à-dire : pas Joyce [20] ! Et en plus, c’est très vrai ! Et pour le moins, très clair ! Comme est transparente la petite marque agacée d’Aragon, en 1931, dans le n° 3 du Surréalisme au service de la révolution [21], au détour d’un article sur... Lewis Caroll, évidemment : « Il y aurait lieu de souhaiter qu’une édition critique des ?uvres de Lewis Carroll rappelle aux traducteurs la nécessité de respecter même le non-sens. Il y a peu de chances que nous voyions effectuer ce travail sérieux. Nos contemporains sont tellement occupés par James Joyce, imaginez-vous, que jusqu’au ton de ses traducteurs se retrouve chez les traducteurs de Carroll ». Les traductions de Carroll contaminées par celles de Joyce : Aragon trouve cela tout à fait insupportable ! [22] Au fond, on ne dira jamais assez combien, trois ans plus tard, le rapport de Radek, avec ses vitupérations contre Joyce, a dû faire plaisir à Aragon, vraiment réellement plaisir ; en attendant mieux : avec Jdanov. Comme celui-là est devenu entre-temps tout de même imprésentable, des éléments dits « très avancés » du PCF en sont à réclamer aujourd’hui, en 1979, la réhabilitation de... Boukharine ! Mais tout le monde vous le dira : Boukharine et Radek, c’était pareil !! Comme quoi, dans la fameuse mise en scène historique de la doxa actuelle, ça tourne, ça ne fait que tourner en rond, et les éléments « avancés » n’avancent que pour nous remettre ça en plus « consistant » encore ! Ce que Joyce écrivait précisément à longueur de pages, dans son Work in Progress : « The Vico road goes round and round to meet where terms begin » (FW, 452).

Autre symptôme, mais dont les énoncés font peut-être mieux apparaître, quoique de manière non-explicite, cette proximité dangereuse et paradoxale dont je parlais plus haut : du n° 3 (daté du 15 avril 1925) au n° 6 (daté du 1er mars 1926), La Révolution Surréaliste publie en trois livraisons le « Glossaire : j’y serre mes gloses » de Michel Leiris. On en connaît la méthode : Leiris proposait des listes de mots, dont il donnait une sorte de définition à partir d’« associations de sons, de formes et d’idées », par opposé aux faiseurs de dictionnaires, « où les mots sont catalogués, doués d’un sens (croient-ils) bien défini, basé sur la coutume et l’étymologie », on avait donc, par exemple, « Flamme — l’âme s’effile comme une lame », « Ossature — eaux-mères saturées, déposez les structures ! », etc., etc. Or il n’est pas besoin de citer longuement Finnegans Wake pour constater que les petits jeux de mots de Leiris n’ont en fait rien à voir avec la subversion du langage et des langues que Joyce est alors en train de réaliser [23] : subversion qui met en jeu un matériau culturel et langagier énorme, traité dans une incessante parodisation, dont la démesure est exactement proportionnée à la lucidité maîtrisante qu’elle implique et contient pour aussitôt la détruire et l’excéder dans son rire. C’est précisément en ce point que la divergence est effectivement totale, absolue, entre l’écriture joycienne et l’« écriture automatique » des surréalistes, avec ses effets de pacotille en banalité précieuse, dont participe entièrement le Glossaire de Leiris ; de même que c’est en ce point aussi que la convergence s’affirme entre surréalisme et marxisme, programmée d’avance jusque dans ses effets ultérieurs les plus inattendus, selon un rapport de perversion finalement très classique ; la loi et sa négation libertaire s’y enlacent pour de multiples complicités se soutenant toutes du fantasme qui ne cesse à l’époque d’agiter le mouvement surréaliste dans la diversité de ses manifestations (poèmes, récits de rêves, enquêtes, etc.) ; un fantasme qui est sans doute le fantasme par excellence : qu’il y aurait du rapport sexuel. Et comme la loi est la perversion même, c’est à tous les coups elle qui finit par l’emporter sur la négation simple, simpliste, qui prétendait l’entamer en totale méconnaissance de sa cause. Ce que Breton redit encore en 1953, quand il constate ingénument que « l’expérience (de l’écriture automatique) a montré qu’y passaient fort peu de néologismes et qu’il n’entraînait ni démembrement syntaxique ni désintégration du vocabulaire. » Autrement dit : pourquoi se fatiguer ?! Sans compter que cette remarque, tout de même stupéfiante par l’espèce de naïveté satisfaite qui s’y exprime, signe de manière parfaitement claire l’incapacité du surréalisme à penser, fût-ce minimalement, l’expérience de Finnegans Wake : il est d’ailleurs probable que Breton, comme bien d’autres, n’avait même pas songé à se donner la peine d’en lire réellement une page [24].

Cette question du rapport à la loi constitue un point véritablement nodal de toutes les expériences mises en jeu dans la littérature moderne. On peut même ajouter que la simultanéité des inscriptions dans l’histoire du XXe siècle en fut exemplaire ; en l’occurrence, au cours de ces années-là : surréalisme / marxisme // Joyce. Contemporanéité parfaite, qui fait en effet de Joyce le symptôme majeur de la première moitié du siècle en matière d’écriture, reléguant à l’état d’insignifiances la plupart des productions surréalistes. De la même façon, c’est en ce point nodal qu’il faudrait faire intervenir la question du rapport au signifiant religieux, et tout particulièrement au signifiant religieux chrétien, dont le moins qu’on puisse dire est que le surréalisme s’y est affronté avec une violence privilégiée et, me semble-t-il, parfaitement aveugle quant au fond du problème [25]. Concernant le problème qui m’intéresse ici, et pour m’en tenir à quelques remarques, on en trouvera une manifestation très révélatrice dans l’exclusion d’Artaud, en 1926-27, dont ce n’est peut-être pas un hasard qu’elle se soit doublée de l’exclusion de Soupault, qui était précisément en relation avec Joyce depuis l’arrivée de celui-ci à Paris, en 1920, et qui participera en 1930 au travail de traduction d’« Anna Livia Plurabelle » (cf. aussi le rôle d’Ivan Goll). Plus significatif encore : le fait que l’exclusion d’Artaud et la brochure Au grand jour qui la formule publiquement, soient directement liées à l’adhésion des « cinq » (Aragon, Breton, Eluard, Péret, Unik) au Parti Communiste Français. Et cette conjonction donne lieu à la fameuse note concernant Artaud, qui précise en effet les choses dans des énoncés fort symptomatiques : « Il y a longtemps que nous voulions le confondre, persuadés qu’une véritable bestialité l’animait. Qu’il ne voulait voir dans la Révolution qu’une métamorphose des conditions intérieures de l’âme, ce qui est le propre des débiles mentaux, des impuissants et des lâches. (...) Cette canaille, aujourd’hui, nous l’avons vomie. Nous ne voyons pas pourquoi cette charogne tarderait plus longtemps à se convertir, ou, comme sans doute elle dirait, à se déclarer chrétienne » (souligné dans le texte). Récapitulons : « bestialité », « débilité mentale », « impuissance », « lâcheté », « canaille », « vomissure », « charogne... chrétienne » ; quelques années d’avance sur Radek et Jdanov, donc, avec un en-plus dans l’explication : une « charogne » qui irait jusqu’« à se déclarer chrétienne ». Ajoutons que dans le texte de la lettre, une des accusations portées contre Artaud (et Soupault) concerne « la poursuite isolée de la stupide aventure littéraire » ; ce n’est pas « stupide » qui est souligné, mais bien « isolée ». Pour les surréalistes, comme pour les marxistes, et d’une manière générale pour toute forme d’« appareil de vindicte social » (Mallarmé), cela a toujours été un crime d’être « isolé » : cela donne une littérature vécue comme « une aventure », ce qui constitue à leurs yeux le comble de la « stupidité » ; il en va bien sûr tout autrement dès qu’« on » accepte de s’y mettre à plusieurs, en groupe : par exemple, dans une bonne « union des écrivains ». Curieux que rien ne change d’une époque à l’autre, d’un mouvement à l’autre : « The Vico road goes round and round »...

Comme il est également curieux de remarquer que dans les critiques adressées à Joyce durant ces mêmes années, et cette fois du côté anglo-saxon, aussi bien à propos d’Ulysse que des fragments publiés de Work in Progress, revient le leit-motiv : « catholique » [26]. Or, il est évident que Joyce, précisément as an artist, est en totale rupture de ban avec le catholicisme ; seulement voilà : il n’en est pas devenu pour autant luthérien ou anglican, marxiste ou musulman, anabaptiste ou surréaliste ; il n’adhère à aucune société d’athées [27]. Serait-ce que sa rupture a enregistré du catholicisme quelque chose que ses détracteurs, et ceux qui préfèrent s’enfermer dans leur silence buté « à front de taureau », ont décidé d’ignorer ? C’est alors qu’il faudrait pour le coup rappeler la remarque de Bataille à propos de Hegel : qu’il lui manqua probablement « une expérience religieuse catholique » ; précisément dans l’article de Deucalion déjà signalé. Or, c’est bien Joyce qui écrivait à Miss Weaver, en 1927, se plaignant de sa « position » (« Ma position est une farce. Picasso n’a pas un plus grand nom que moi, je suppose, et il gagne 20 ou 30 mille francs pour quelques heures de travail. Je ne vaux pas un penny la ligne, et je ne peux même pas vendre un livre aussi rare que Gens de Dublin ») :

« J’ai de plus en plus conscience de l’hostilité que provoque l’expérience que je fais en interprétant la "nuit obscure de l’âme". » Saint-Jean de la Croix [28].

Mais cette fois, par une autre interprétation, cela donne une comédie. Las profundas cavernas del sentido, oui et del hablando, si je puis ajouter, car c’est bien par ce biais que les « profondes cavernes » en question sont parcourues d’un rire renaissant incessamment de ses cendres, comme par le sillage, le wake d’un vol zigzagant ferme à travers les langues et les discours : parody’s bird. Et c’est bien aussi ce qu’il faut entendre, me semble-t-il, dans la remarque de Beckett répondant par avance, en 1929, à l’accusation de Breton, sur la question de l’imitation :

Breton, 1953 :

« Au courant illusoire des associations conscientes, Joyce opposera un flux qu’il s’efforce de faire saillir de toutes parts et qui tend, en fin de compte, à l’imitation la plus approchante de la vie (moyennant quoi il se maintient dans le cadre de l’art, retombe dans l’illusion romanesque, n’évite pas de prendre rang dans la longue lignée des naturalistes et expressionnistes). »

Beckett, 1929 :

« Here form is content, content is form. You, complain that this stuff is not written in English. It is not written at aIl. It is not to be read — or rather it is not only to be read. It is to be looked at and listened to. His writing is not about something ; it is that something itself. [29] »

Encore faut-il ajouter que cette question, de l’imitation, serait précisément à reprendre tout entière aujourd’hui, notamment à partir des travaux de René Girard. Elle intervient en effet de manière centrale chez Joyce, aussi bien sous l’aspect de la parodisation déjà signalée, que dans le rapport « Shem/Shaun » (les « two little jiminies ») dont le traitement tout au long de Finnegans Wake met parfaitement en jeu la « rivalité mimétique » telle que la définit Girard, dans ses effets anthropologiques comme dans le geste d’écriture qui s’y fonde (cf. bien sûr, dans Finnegans Wake, tout le chapitre consacré à Shem, « the Pen-man »). Or, et du même coup, comment ne pas voir que c’est justement cela, la « rivalité mimétique », qui n’a cessé d’agiter compulsivement, jusqu’au grotesque et au dérisoire, la petite communauté surréaliste ? Pas étonnant que ni Breton ni Aragon n’aient pu supporter Joyce ! Ils devaient bien sentir, même confusément, que celui-ci en disait trop, beaucoup trop, sur un secret — 1’« occulte », l’« oraculaire » — qui, comme toujours, n’était que de Polichinelle... Quant aux marxistes, avec leur inénarrable dramaturgie planétaire des partis-frères-à-couteaux- tirés... Sans compter que d’une super-puissance l’autre, et l’autre encore... Comme quoi le temps n’est jamais, de soi, à la gaîté : sinon celle, atroce, qui s’en dégage à celui qui s’est mis en tête de l’écrire.

« Sait-on ce que c’est qu’écrire ? Une ancienne et très vague mais jalouse pratique, dont gît le sens au mystère du coeur.

Qui l’accomplit, intégralement, se retranche. »

Mallarmé. Un des rares écrivains de langue « française » (justement pas !), qui puisse nous introduire à une compréhension de l’expérience « James Joyce » [30].

1929, donc : Our Exagmination... [31]. Au mois de mai : un demi-siècle, presque jour pour jour. Il y aurait aujourd’hui beaucoup à dire de ce recueil, qui par une heureuse coïncidence de plus — alphabétique — s’ouvrait sur l’article de Samuel Beckett. J’en retiendrai essentiellement, ici, la stratégie mise en oeuvre par Joyce, qui trouve son expression la plus étonnante dans la couverture même, avec sa roue cerclée du titre, à moyeu vide, d’où partent en étoile les douze noms d’auteurs : les douze « customers » de la taverne tenue par H.C.E., ou les douze apôtres, ou encore les « douze maréchaux », dont Joyce confiait à Valéry Larbaud qu’il s’était tenu derrière eux « en leur indiquant plus ou moins dans quelles directions pousser leurs recherches » [32] ; ou encore les douze heures de l’horloge, puisque telle était la signification explicitée par Joyce lui-même dans sa lettre à Larbaud. Vraiment beaucoup à dire de cette inscription des noms en rotation dans le « progress » ironique d’une oeuvre en train de s’écrire, et dont l’auteur s’est désigné énigmatiquement en un point du cercle : dans le « His » du titre, renvoyant lui-même par une sorte de clin d’oeil oblique (skew-eyed) à l’énoncé du nom de la maison d’édition, écrit dans le bas de la couverture, en toutes lettres, « Shakespeare and Company ». Il y avait en effet de la « compagnie » (douze), et lui, donc, un peu à l’écart — sa façon paradoxale d’être au centre et de n’y être pas —, et silencieux, pulling « il down over his eyes and (laughing) behind the peack », comme dit si joliment Beckett. De nouveau, le retour du même, « with a little difference » [33]. Et on ne peut s’empêcher de penser au fameux passage de la lettre à Miss Weaver, le 16 avril 1928 :

« Je suis en train de construire une machine à une seule roue. Sans rayons bien sûr. Une roue parfaitement carrée. Vous voyez où je veux aller n’est-ce pas ? Je parle très sérieusement, attention, n’allez pas croire que c’est une histoire idiote pour les enfants. Non, c’est une roue, je le dis à l’univers. Et elle est carrée. »

« Sans rayons bien sûr », puisque ce sont nos noms qui ont à s’y inscrire, de par le procès de lecture (an ideal insomnia) dans lequel quelqu’un accepte de s’engager, à ses risques et périls [34]. Car pour se tenir « derrière ses douze maréchaux », Joyce n’en laisse pas moins chacun d’eux accomplir le parcours qui lui revient en propre dans le rayonnement à assurer, quitte à faire jouer les contradictions entre les différentes interventions [35] ; quitte aussi à en subvertir tel ou tel propos par un biais encore plus chargé d’humour : celui des « lettres de protestation ». On le voit bien avec le texte de Jolas, qui est manifestement, des douze, le plus « avant-gardiste » : c’est-à-dire, finalement, le plus français, et à ce titre, le plus empreint, me semble-t-il, de confusion ; tout y passe : Léon-Paul Fargue, le surréalisme, Breton et son Manifeste, le « Glossaire » de Leiris [36]. Jolas ne fut pourtant guère payé de retour, ni à l’époque, ni plus tard, quand Breton, en 1953, rangera tout bonnement Joyce parmi les adeptes d’une « révolution du mot » (en compagnie de Cummings et de Michaux !), sans même citer Jolas [37]. En 1929, celui-ci va même jusqu’à rapprocher Joyce de Gertrude Stein, dont le moins qu’on puisse dire est que son admiration (?) pour Joyce était d’autant plus pincée que l’écriture de l’autre lui échappait entièrement. Ce que Joyce lui envoyait dire ironiquement par le biais de ce G.V.L. Slingsby, en costume de « common reader » ! Car il est évident aujourd’hui que les deux « lettres de protestation », ajoutées en appendice du volume, étaient de la main même de Joyce [38]. Il y a là un humour qui, à ma connaissance, n’a guère d’exemples dans la littérature moderne [39], et qui cette fois témoignait, de manière paradoxalement (in-)directe, de l’écriture même de Finnegans Wake :

« Who can say how many pseudostylistic shamiana, how few or how many of the most venerated public impostures, how very many piously forged palimpsests slipped in the first place by this morbid process from his pelagiarist pen ? »

Yes, Mister Joyce, who can ? How few or how many ? C’est-à-dire en définitive, et pour revenir à la question majeure que Joyce n’a cessé de (se) poser tout au long de son ?uvre, « in progress » : What’s in a name ?

Quelques mots encore, concernant les pièces versées à ce petit dossier. Tout d’abord, donc, l’article de Samuel Beckett, à mon avis le plus brillant, le plus révélateur aussi de tout un arrière-fond culturel [40] remis en jeu par Joyce, et dont, pour faire bref, je dirai qu’il n’est tout simplement pas français, d’obédience française. Dante, Bruno, Vico : qui peut en parler en France, à cette époque ? Et maintenant encore, toujours ? Précisément pas ceux qui participent d’un quelconque avant-gardisme surréaliste ou surréalisant [41]. Il serait même extrêmement intéressant de pousser plus avant dans l’« exagmination » de cette affaire, car il me semble qu’il faudrait remonter jusqu’au mouvement des Lumières [42] et au cartésianisme, et par là-même à la coupure qui s’est alors, en effet, instituée dans la culture européenne, et plus particulièrement française, rendant totalement illisibles toute une série d’expériences : de langue, de pensée, et de manière générale, d’un certain type de rapport à la symbolicité. En tous cas, il est assez extraordinaire de voir avec quelle tranquille désinvolture, nourrie d’une grande érudition, le jeune Beckett avance, à Paris, des références culturelles [43], que seuls sans doute quelques spécialistes ou passionnés isolés sont alors en mesure d’apprécier à leur juste valeur.

La version originale du texte de Beckett ne comportait bien sûr aucune note ; si j’en ai inséré pour ma part une soixantaine, c’est précisément pour indiquer l’origine de certaines des références culturelles, et des passages cités, ou simplement évoqués, de Finnegans Wake : car la réflexion de Beckett dans cet article s’appuie sur une connaissance très précise, très concrète, du « Work in Progress ». J’ajouterai enfin que ce texte n’est pas sans être d’un grand intérêt quant à l’oeuvre de Beckett lui-même : je pense notamment aux dernières pages, qui en disent, à mon avis, plus long sur ce que Beckett allait écrire, que sur Joyce à proprement parler ; ou sur Dante : il y aurait, par exemple, beaucoup à dire sur la présentation qui y est faite du rapport « Paradis/Purgatoire ».

Quant aux « two letters of protest », la première était relativement facile à traduire ; la seconde, évidemment, beaucoup moins, puisque rédigée dans le style de Finnegans Wake. J’ai simplement tenté de transposer, sans réussir bien sûr à rendre exactement mot à mot, le « très pour trait » (« a threat for a throat » !) du texte « anglais » (!), auquel le lecteur pourra de toutes façons se reporter.

Jean-Louis Houdebine

Dante... Bruno. Vico.. Joyce

par Samuel Beckett

- Dante (1265-1321), Bruno (1548-1600), Vico (1688-1774) et Joyce (1882-1941)

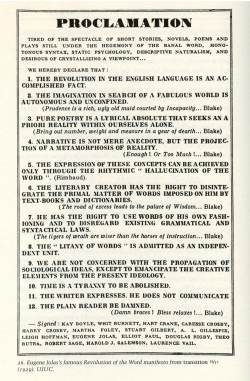

Ponctuation

« Dante... Bruno. Vico.. Joyce » — Joyce voulait un titre qui suggère non seulement la distance temporelle entre ces écrivains, mais aussi fasse comprendre que l’influence des trois premiers ont abouti à Work in Progress. Beckett a expliqué de cette manière, les signes de ponctuation : « De Dante à Bruno, il y a un intervalle d’environ trois siècles, de Bruno à Vico environ un siècle, de Vico à Joyce deux. » [44]

Le début de l’article original

« The danger is in the neatness of identifications. The conception of Philosophy and Philology as a pair of nigger minstrels out of the Teatro dei Piccoli is soothing, like the contemplation of a carefully folded ham-sandwich. » [...]

« Giambattista Vico was a practical roundheaded Neapolitan. It pleases Croce to consider him as a mystic, essentially speculative, « disdegnoso dell’ empirismo ». It is a surprising interpretation, seeing that more than three-fifths of his Scienza Nuova is concerned with empirical investigation. Croce opposed him to the reformative materialistic school of Ugo Grozio, and absolves him from the utilitarian preoccupations of Hobbes, Spinoza, Locke, Bayle and Machiavelli.

All this cannot be swallowed without protest. Vico defines Providence as : « una mente spesso diversa ed alle volte tutta contraria e sempre superiore ad essi fini particolari che essi uomini se avevano proposti ; dei quali fini ristretti fatti mezzi per servire a fini piu ampi, gli ha sempre adoperati per conservare l’umana generazione in questa terra ». What could be more definitely utilitarianism ? His treatment of the origin and functions of poetry, language and myth, as will appear later, is as far removed from the mystical as it is possible to imagine. For our immediate purpose, however, it matters little whether we consider him as a mystic or as a scientific investigator ; but there are no two ways about considering him as an innovator. His division of the development of human society into three ages : Theocratic, Heroic, Human (civilized), with a corresponding classification of language : Hieroglyphic (sacred), Metaphorical (poetic), Philosophical (capable of abstraction and generalization), was by no means new, although it must have appeared so to his contemporaries.

He derived this convenient classification from the Egyptians, via Herodotus.

At the same time it is impossible to deny the originality with which he applied and developed its implications. His exposition of the ineluctable circular progression of Society was completely new, although the germ of it was contained in Giordano Bruno’s treatment of identified contraries. [...] » La suite de la version anglaise.

La traduction complète de J.-L. Houdebine : Beckett, Dante... Bruno. Vico.. Joyce (pdf)

[45].

[45].

Letters of protest

par Jean-Louis Houdebine

A propos des deux « letters of protest » [46]

Ces lettres n’avaient donc jamais été traduites en français. Or, comme je l’ai déjà souligné, elles constituent un témoignage important de la stratégie de Joyce, dont l’humour a une fonction véritablement analytique : le rejet d’un écrit se révèle finalement plus significatif, dans l’affect qui l’indexe, que telle ou telle approbation fondée sur un malentendu. D’où la reprise ironique par Joyce, des reproches, accusations et récriminations dont le Work in progress était alors l’objet, adoptant en cela une attitude qu’on retrouve à maintes reprises dans le texte même de Finnegans Wake.

1) Pour la première lettre : outre qu’en plusieurs points, cette lettre fait visiblement écho à la seconde, il m’a semblé que les formulations en étaient souvent d’une lourdeur et d’une vulgarité prétentieuses, évidemment voulues par Joyce, et que j’ai bien sûr tenté de garder dans la traduction. Les dernières lignes de la lettre comportent même des tournures assez bizarres, que j’ai essayé de rendre comme j’ai pu.

Parmi les allusions les plus directes au texte de Finnegans Wake, relevons la formule « as for ear wagging » : « comme pour faire bouger ses oreilles » ; l’une des incarnations les plus importantes de H.C.E. est précisément « Persse O’Reilly Earwigger ». De même, le pun sur « dog-Iatin » (« latin de chien » = latin de cuisine), devenant « hog-latin » : « latin de cochon » A ce propos, Madame Beryl Destombe-Schlossman, que je remercie de l’aide qu’elle a bien voulu m’apporter pour ces traductions, m’apporte les précisions suivantes :

« 1. pig-latin (Roget’s International Thesaurus, p 379, « Language ») : semble être exclusivement américain. Il s’agit d’une distorsion de l’anglais, une syllabe composée de la première consonne du mot plus « ay » est ajoutée à la fin du mot (moins sa première consonne). Exemple : en anglais, « let’ s go » devient en pig-latin « ets-lay o-gay ». De nos jours, le pig-latin est encore très connu aux USA où les enfants l’utilisent comme langage secret. (Cf en français, le parler « loucherbem »).

2. thieves’ latin : jargon des voleurs. Comme pour pig-latin et oog-latin, rien à avoir avec la langue latine.

3. dog-latin.

4. bog-latin : dans son article « Finnegans Wake and The secret languages of Ireland » (in A Wake Newslitter, Feb. 1963), Adaline Glasheen cite R.A. Macalister, The secret languages of Ireland, Cambridge, 1937. Selon Glasheen, le bog-latin, ainsi que d’autres codes tels que le Shelta, le Berlagair Na Saer, etc. auraient été incorporés dans FW à la suite de la lecture par Joyce de The secret languages of Ireland. Dans le Bog-latin, certaines lettres des mots irlandais sont remplacés par le nom de la lettre en langue irlandaise. Glasheen cite Macalister : « as if a Greek meaning Jason called him « Jotalphason » » (comme si un Grec voulant dire Jason l’appelait Jotalphason). Cf FW 89.34 : « Sure and glomsk handy jotalpheson as weIl. Hokey jasons, then, in a pigeegeeses ? »

2) A propos de la seconde lettre : encore une fois, il était évidemment impossible de traduire mot à mot ; par un phénomène qui tient à l’incommensurabilité des langues entre elles, dont se charge et se décharge précisément toute l’écriture de Finnegans Wake, un pun est très difficilement, très rarement, immédiatement transposable d’une langue dans une autre. Quelques exemples parmi bien d’autres : comment rendre en français l’opposition « clear / Uncle Lear », où il faut entendre tout à la fois « clear / unclear » et l’allusion (entre autres ?) au « nuncle » qui est une des interpellations favorites du fou lorsqu’il s’adresse au Roi Lear, dans la pièce de Shakespeare ? Sans compter la décomposition, dans la même phrase, de « aspect » en « ass pecked » (« âne-idiot-cul piqué » : d’où le « cuquette chose » de ma traduction !). Et le verbe « ryeseult » (« rye » = whisky + allusion à Iseult) ? Etc, etc. Quant au « d’Estaing » qui est censé traduire « kismet » (le sort, le destin), j’y fais bien entendu allusion à Iseult) ? Etc, etc. Quant au « d’Estaing » qui est censé florentin, dont Dante mentionne les fils dans le sonnet LXXV de ses Rime (les « fi’ di Stagno »), et dont André Pézard, qui pourtant connaît à peu près tout de Dante, assure que « nous ne savons rien ».

J’ai donc souvent délibérément adapté, en insistant sur tel ou tel réseau de significations ; c’est notamment le cas pour la scatologie du premier paragraphe, qui est en fait beaucoup plus diffuse, me semble-t-il, dans le texte de la lettre ; celle-ci démarre d’ailleurs sur la base d’une formule stéréotypée, aisément reconnaissable sous les distorsions que Joyce lui fait subir : « In utter despair I am taking my pen to let you know that etc ». Et quand je me suis trouvé devant « signicophant », j’y ai ajouté « fiente », trop heureux d’avoir enfin l’occasion d’y inscrire, de manière plus« naturelle », le « litter » du titre.

De manière générale, je me suis attaché avant tout à essayer de faire passer un peu de ce rire dont c’est le génie de Joyce que d’en débusquer la veri tass derrière tous les masques de langage (« in risu veritas »). Il est à cet égard significatif que de « Germ’s Choice » (« Le Choix du Germe) à « Shame’s Voice » (« La Voix de la Honte »), le trait passe par un autre nom d’emprunt : Vladimir Dixon, alias G. V.L. Slingsby (to sling : lancer, avec une fronde, slingshot), alias... N the Nth, pour reprendre, en l’adaptant, un autre pun de Finnegans Wake ; tant il est vrai que « James Joyce » tend à être, dès le départ, l’intégrale d’une série infinie de dérivations nominales, à tracer dans les paraphes d’une signature chiffrant les langues.

J.-L. H.

POINT DE VUE D’UN LECTEUR MOYEN

Par G.V.L. Slingsby [47]

C’est avec une intense trépidation que j’ai ouvert les pages de la nouvelle oeuvre de M. James Joyce. En finissant Ulysses, il m’avait semblé invraisemblable que quelqu’un puisse aller plus loin en littérature. Après tout, Ulysses faisait de la littérature en bottes de sept lieues et vous enlevait ça sans la moindre peine. Aussi, après avoir commencé à lire ce nouveau volume, et y avoir trouvé sans surprise des pages apparemment empreintes de folie, j’étais prêt à croire qu’il s’agissait là, non pas d’une folie pour asile d’aliénés, mais de la folie d’un homme dont les facultés sensibles se sont développées, sur certains points, bien au-delà de celles de ses lecteurs, et qui leur est donc inintelligible. J’avais espéré que M. Joyce soit en mesure de porter à un plus grand degré de perfection dans la réalisation, son idée extrêmement intéressante concernant la présentation d’un personnage à la lumière de ses émotions, de ses actes et de son courant de conscience, mais de toutes façons, j’étais prêt à me jeter à ses pieds au premier mot que l’auteur d’Ulysses pouvait avoir à dire. Si bien que ma trépidation s’est transformée en désappointement catégorique quand j’ai essayé de pénétrer ce dédale de caractères d’imprimerie que M. Joyce voudrait évidemment nous faire prendre pour un travail sérieux. Il me semble en effet avoir entièrement abandonné la profondeur de sa thèse grandiose pour jouer avec une idée qui n’est pas nouvelle, mais dont je crois qu’elle n’a jamais été portée à une telle extension : faire en sorte que les mots servent de musique, et que leur sonorité transmette un sens complètement différent de celui qui leur est spécifiquement reconnu aujourd’hui à chacun. Mademoiselle Gertrude Stein a fait des expériences dans cette voie, mais jusqu’à présent, elle s’est contentée de la folie tout à fait simple qu’on peut produire avec des mots déjà existants. M. Joyce, pourtant, va plus loin, et il a inventé ses propres mots, si tant est qu’on puisse les gratifier de ce nom.

Maintenant, il n’y a pas de doute que pour autant qu’il s’agit de lire les mots selon leur valeur sonore, nous ne sommes que de simples hommes des cavernes ayant seulement les idées les plus élémentaires quant à ce qui pourrait constituer le rythme, la tonalité d’une voix et l’expression, si bien qu’il est extrêmement difficile à un lecteur de l’âge des chansons populaires d’être confronté à un Sacre du Printemps littéraire pour grand orchestre. On ne peut que se débattre péniblement. Auquel cas, plus vous lisez, plus vous sentez monter en vous une température qui grimpe, par gradations croissantes, jusqu’à des hauteurs méningitées, et qu’à la fin de la page suivante, vous aurez rejoint ceux qui, de rage, en sont à déchiqueter du couvre-lit.

Quant à savoir si, oui ou non, un public pourrait s’entraîner à absorber ce genre de chose, voilà qui me semble extrêmement douteux. L’espèce d’individu qui consacrera du temps à s’exercer une nouvelle catégorie de muscles, comme par exemple pour remuer les oreilles, pourrait s’intéresser à développer une nouvelle catégorie de cellules dans le cerveau, ou des cellules réceptrices, toujours en supposant que de telles cellules existent.

Après quelques minutes de lecture, j’ai essayé d’effacer de ma conscience la connaissance du fait que le livre portait, de manière tellement signifiante, un nom comme celui de James Joyce. J’ai essayé de me mettre à la place, disons, du lecteur de salle d’attente, chez le dentiste, qui s’enterrera dans n’importe quel petit tas de matière imprimée, de l’archéologie à l’ajustage-vapeur, pour fuir la poignante appréhension de son imminent destin. Après une lecture de quelques demi-heures menée sous cet angle, j’en vins à la conclusion que je penserais que ce livre a été écrit par un habile coquin ayant un sens de la blague quelque peu rabelaisien. Car si dans cette oeuvre on laisse de côté la recherche de la beauté du point de vue des sons, on est frappé par une certaine signifiance de la méthode, laquelle consiste à estomper des mots actuels et à en inventer d’autres. Le latin de soue à cochon de M. Joyce vise-t-il à rendre l’obscénité inoffensive pour la littérature ?

Ou bien est-il comme un petit garçon énormément malin qui tente de voir jusqu’où il peut aller avec son public ? A-t-il écrit ce livre en balançant une lampe par-dessus la feuille tandis qu’il tenait le fouet de l’autre main, ou bien est-il le Milhaud ou le Honegger de la littérature ?

Il faut espérer que M. Joyce, qui est si profondément respecté et qui a été si ardemment suivi par les jeunes de sa génération, n’est pas en train de mettre son courant en court-circuit pour faire sauter ses animaux, au lieu de répandre plus d’illumination sur les voies suivies par ses vrais lecteurs.

LETTRON à Mr. James JOYCE

Cher Misler Germ’s Choice,

cet en gogues de nargueries que je prends la plume aux vents de mon vous savez quoi, qu’étant aliUté pour un malaise fort récrimi-pendu (j’ai ouvert la fenêtre et m’en a fluw Enza), j’ai donc stylolu l’un à peine l’autre les numérots de « transition » où’sse con trouve imprimés les flagrants merdis de votre « Work in Progress ».

N’en pestez pas que je m’attante à vous retourner your ridicul (de sac !) ou de faire le mariolle, mais je suis tellement merbuté par mon inept-et-néanmoins-titude à transpiger la plupart des diablostrications constrictées dans votre ?uvre, et bien que je sois tant nominativement connu que publique décharge et qu’effectivement je me considère moi-même sinon comme brillamment éjouifculé, du moins d’une talité supérieure à la Mayenne, et ayant faim à bar moult oporto par tunités entières que m’envoie le d’Estaing -, je vous écris, cher mysterre Shame’s Voice, pour vous faire saboire et à manger ce que dans tout ça j’y choie et cholerab.

Uberzeugt et gonfingtgu je suis, que le travail embrouillé par les compostillons de votre ?uvre doit être presque surcumin, et qu’un tel accouche-moi-Ià, de la part d’un homme de votre intellymanque, doit ryeseulter en quelque pansée ô combien signicophiente. J’aimerais seulement savoir si j’ai été tellement strychnoptisé par ma malaunid blendant que je me tordais le machin sous ma Couvrelilayette de braise, que je m’en ai comme ils braient les gails de chez moi « perdu ma tête de cheval », et donc incapable de prendre en comble ce qui est clair comme la nuit, ou alors c’est-y vrai que dans votre livre y a cuquette chose qu’est pas clair comme le jour ?

Excocufiez-moi encore si je vous ai témérité, et des embarras peu convaincants que pourrait vous avoir causés c’lettron.

Votre très pour trait

Vladimir DIXON [48]

A LITTER to Mr. James JOYCE.

Dear Misler Germ’s Choice,

in gutter dispear I am taking my pen toilet you know that, being Leyde up in bad with the prewailent distemper (I opened the window and in flew Enza), I have been reeding one half ter one other the numboars of « transition » in witch are printed the severeall instorments of your « Work in Progress ».

You must no stink I am attempting to ridicul (de sac !) you or to be smart, but I am so disturd by my inhumility to onthorstand most of the impslocations constrained in your work that (although I am by nominals dump and in fact I consider myself not brilliantly ejewcatered but still of above Averroege men’s tality and having maid the most of the oporto unities I kismet) I am writing you, dear mysterre Shame’s Voice, to [et you no how bed I feeloxerab out it all.

I am uberzeugt that the labour involved in the composition of your work must be almost supper humane and that so much travail from a man of your intellaked must ryeseult in somethink very signicophant. I would only like to know have I been so strichnine by my illnest white wresting under my warm Coverlyette that I am as they say in my neightive land « out of the mind gone out » and unable to combprehen that which is clear or is there really in your work some ass pecked which is Uncle Lear ?

Please froggive my t’Emeritus and any inconvince that may have been caused by this litter.

Yours veri tass

Vladimir DIXON

Traduction Jean-Louis Houdebine, Documents sur n° 4/5, juin 1979.

Repris partiellement dans Excès de langages, L’infini, Denoël, septembre 1984.

[1] Voir L’INFINI N° 112, Automne 2010.

[2] Cf. Entretien avec Marcelin Pleynet.

[3] Photogramme du film de Marcelin Pleynet et Florence Lambert, 2008. A commander à florencelambert@wanadoo.fr

Plus d’infos ici.

[4] Ses « chroniques romanesques » étaient publiées sous le titre « Tel Quel » jusqu’en 1999.

[5] Où l’on apprend la réédition l’an prochain chez Gallimard de son Lautréamont par lui-même, paru jadis au Seuil (1967), augmenté de quelques autres textes.

[7] La série commence par cet article.

[9] Documents sur

Il n’est pas sûr que beaucoup de lecteurs de 2010 se souviennent ou même aient entendu parler de Documents sur. Le "web", qui nous livre à chaque seconde des millions d’informations, n’en parle guère, sauf en renvoyant à tel article que j’ai commis il y a quatre ans sur Pileface. Il faut aller sur un site de vente en ligne pour constater que la revue peut encore se trouver à des prix... élevés. On y découvre que le n° 1 vaut 38€, le n° 2/3 (sur Picasso et « Art, marxisme et freudisme ») 58€, le n° 4/5 (sur Joyce et « Peinture et poésie ») 22€ et le n° 6/7/8 (« Art, théorie et Histoire d’art ») 13€. Les collectionneurs peuvent donc encore se les procurer...

Lire aussi Documents sur.

[10] À partir d’ici : NOTES DE JEAN-LOUIS HOUDEBINE (sauf mention contraire).

cf. la lettre que Joyce envoie à Valéry Larbaud, le 30 juillet 1929 : « jusqu’à présent, bien que cent exemplaires au moins aient été distribués gratuitement à la presse et aux critiques, pas un seul article n’est paru. J’ai l’impression que la couverture de papier, l’horloge sur la page de titre et le terme Exagmination lui-même, par exemple, inclinent les critiques à la considérer comme une plaisanterie, bien que tout ait été voulu par moi ; mais un beau matin, avant cent ans d’ici, un type entreprenant découvrira l’histoire étymologique du terme orthodoxe « examen », et commencera à changer l’opinion indécise qu’il aura de mon livre, après quoi, un par un, d’autres répéteront faiblement, dans le choeur plaintif : « Siccome i gru van cantands lor lai ». Joyce semble citer de mémoire, le vers exact étant : « E come i gru van cantando lor lai », le « cantands » devant être une faute d’impression de l’édition française des Lettres.

[11] Rappelons quelques circonstances. Joyce arrive à Paris le 8 juillet 1920 (comme dit Ellmann, « Il arrivait pour une semaine. Il y resta vingt ans ») ; dès le 11, chez André Spire, il rencontre Adrienne Monnier et Sylvia Beach, de « Shakespeare and Company » ; en décembre, après Soupault, Ivan Goll, et bien d’autres, ce sera Valéry Larbaud, dont le soutien sera si important pour la publication et la traduction d’Ulysses ; le premier article de Larbaud sur Joyce paraît dans la N.R.F. en février 1921. Etc. J’emprunte bien sûr ces détails à la grande biographie d’Ellmann sur Joyce.

[12] Traductions, présentations, commentaires, mais de loin en loin, et difficilement. J’ai déjà parlé de Larbaud. Beckett et Péron entreprennent la traduction d’« Anna Livia Plura belle », qui est reprise en 1930 par Paul-L. Léon, Eugène Jolas, Ivan Goll et Soupault, avec la participation de Joyce ; cette version est toujours disponible, dans l’édition Gallimard des fragments adaptés, après la guerre, par André Du Bouchet, avec une préface de Michel Butor. D’avant la guerre (1938) date l’article de Jacques Mercanton dans Europe, repris en 1967 dans Les Heures de James Joyce (édit. L’âge d’homme, Lausanne). Dans la période plus récente, citons le travail de Philippe Sollers et Stephen Heath dans Tel Quel 54 (1973), le « Joyce et Cie » de Sollers (Tel Quel 64 : 1975) ; rappelons également dans Tel Quel 30 (1967) un essai de traduction du chapitre de Shem, par Philippe Lavergne ; de même, L’oeuvre ouverte, d’U. Eco ; et bien sûr, l’interrogation menée par Lacan dans son séminaire depuis plusieurs années, avec son prolongement dans les publications d’Ornicar, et notamment la participation de Jacques Aubert, lequel a assuré la publication prochaine du « Joyce » de la Pléiade, de même qu’un numéro spécial de la revue L’Herne, annoncé pour 1979-80.

[13] Critique n° 26, Eugène Jolas, « Elucidation du monomythe de James Joyce » (à propos du A skeleton key to Finnegans Wake, de Campbell et Robinson, qui était paru en 1944 aux Etats-Unis).

[14] Parmi les plus réussis, et puisque « Boblesse gobleege »(FW 277.11-12), citons Lacan soi-même, dans Encore : « Qu’est-ce qui se passe dans Joyce ? Le signifiant vient truffer le signifié. C’est du fait que les signifiants s’emboîtent, se composent, se télescopent — lisez Finnegan’s Wake — que se produit quelque chose qui, comme signifié, peut paraître énigmatique, mais qui est bien ce qu’il y a de plus proche de ce que nous autres analystes, grâce au discours analytique, nous avons à lire — le lapsus. » (p. 37) Lapsus, en effet, qui s’est répété, comme de juste, dans pas mal de numéros d’Ornicar, malgré des interventions également répétées de Sollers. Je travaillais à ce dossier (en février), quand les inévitables coïncidences de l’actualité firent parler les journalistes d’une adaptation théâtrale (??) de passages de Finnegans Wake par André Du Bouchet : dans Le matin de Paris, L’Express, on eut donc droit au raté habituel : « Finnegan’s Wake ». Que signifie ce lapsus calami ?? Pour le moins, qu’un écrit n’est pas encore enregistré, dans la graphie même de son titre ; mieux : de son nom. Sollers a à ce propos une interprétation très profonde qu’il publiera en son temps. Encore un mot sur Bataille : dans le brouillon de la Notice Autobiographique (1958) publiée dans le tome VII des Oeuvres complètes, Bataille remarquait : « J’admire l’oeuvre de Joyce mais elle m’a laissé presque indifférent » (op. cit.p. 615).

Dernier exemple en date, dans la NRF d’avril 1979, cette notation de Florence Delay : « au Marie Stuart, Jean Gillibert et Frédérique Rouchaud se partagent Finnegan’s Wake d’après James Joyce, dans la traduction d’André du Bouchet. » Rappelons que la NRF, c’est précisément l’éditeur de Joyce en France... Ou comment on peut éditer quelqu’un pour délibérément le méconnaître, le mépriser.

Note additionnelle (A.G., 07-10-10) : A l’erreur sur le titre de Finnegans Wake, s’en ajoutent quelques autres, par exemple celle-ci que Sollers relevait dans une NOTE de Tel Quel 47 (automne 1971) :

« Lacan qui, du reste, appelle à être lu convenablement (sic) semble retenir, de tout Joyce, un seul jeu de mots (letter/litter), qui indique assez à quel point la litière littéraire lui apparaît dans sa réalité de fumier.

Signalons pourtant que, dans La lettre volée (Écrits, p. 25, note I), une lettre s’est envolée de la référence faite par Lacan au livre dirigé autrefois par Joyce sur lui-même. On n’écrit pas Our examination etc., mais Our exagmination etc. L’oubli de ce g (démonstration à venir) a tout son poids de savoir et de vérité.

(Pendant que nous y sommes, suggérons aussi le rétablissement, dans l’index des noms cités des Écrits, du nom de Georges Bataille). » (TQ 47, p. 144)

[15] Critique n° 31. Bataille y écrivait, entre autres, ceci : « ... la richesse de la pensée ne peut survivre à la richesse de la poésie. Car la poésie décompose la simplicité motivée des données intellectuelles : elle passe à une vérité plus profonde. Les choses n’y ont plus leur valeur d’usage. Chacune d’elles est objet de désir ou d’aversion, d’hilarité ou d’effroi. En un sens, c’est là ce que la psychanalyse (parlant de libido), la sociologie (de sacré) et la phénoménologie (d’existence) nous apprennent, mais elles nous le disent sur le plan d’une adéquation de chaque mot à l’objet distinctement défini. Rien de plus triste au fond que leur insistance à nous parler de libido, de sacré, d’existence : il leur faut lourdement moduler la phrase, souvent se dépenser en contorsions, en susurrations appuyées, auxquelles manquent le mouvement de vent et le bruit de flammes de la poésie. Elles ne peuvent jamais ce que la poésie authentique effectue simplement : nettoyer à mesure le déchet qui est l’articulation discursive de la pensée, atteindre sans ambages, au-delà des notions simple - sans forme, sans mode — de la poésie (...) ».

[16] Par exemple dans L’avant-garde aujourd’hui (1973). Note de Pileface.

[17] (Cf l’expression des détracteurs « bourgeois » de Joyce, rapportée par Beckett dans son article : « ravings of a Bedlamite ». Rappelons que dans le discours marxiste « modéré » (ou « avancé »), les oeuvres du genre Ulysses ou Finnegans Wake sont dorénavant qualifiées « textes de laboratoire » ; on passe alors de l’image du « fou » (ou « Bedlamite ») à celle du « cobaye » : le progrès n’est pas évident. Bien que Le Matin de Paris ne soit pas, semble-t-il, l’organe officiel du PCF, l’auteur du lapsus mentionné plus haut (note) ne s’en est pas moins cru obligé de reprendre l’expression marxiste officielle (quand on se veut « modéré » ou « avancé ») : « texte de laboratoire ». Curieux de voir combien tout ce discours minable, idiot, se répand partout...

[18] Sur le rôle tenu par Brecht dans les appréciations marxistes de Joyce, cf Guy Scarpetta, Brecht ou le soldat mort (Grasset, 1979).

[19] Numéro décidément très riche : Sadoul et Aragon demandant à cor et à cri l’interdiction d’une publication de l’époque intitulée... Détective ! Déjà ! « The same renew ». Et il y a aussi Crevel, en hyper-Jacobin anti-Girondins (ce sont des « rhéteurs »). Etc.

[20] Quant à Lautréamont, avec sa « Bible de l’inconscient », on se demande un peu ce qu’il vient faire dans ce bric-à-brac ; mais après tout, l’auteur de l’article parle dans une note précédente du « soutien » apporté « non seulement » par les drogues, mais aussi par « la maison de santé » ; Ducasse, comme on sait, avait prévu le coup : « il n’y a rien d’incompréhensible » !

[21] Notons dans le numéro 4, paru en même temps, un article de Tzara, dans lequel celui-ci y va d’un flirt philosophique avec le couple jungien bien connu, animus et anima. A ce propos, cf F. W. 307, dans la litanie des titres de bouquins à avaler au cours des études, celui-ci : « Is the Co-Education of Animus and Anima Wholly Desirable ? ».

[22] Il est possible qu’Aragon pensait tout à la fois à la traduction française d’Ulysses (parue en 1929), et aux essais de traduction d’« Anna Livia Plurabelle », auxquels participèrent Soupault et Ivan Goll, et dont une lecture publique, organisée par Adrienne Monnier, eut lieu le 26 mars 1931. Les numéros 3 et 4 du Surréalisme au service de la révolution paraissent en décembre de la même année.

[23] Rappelons que le premier fragment de Work in Progress est publié en avril 1924, dans la Transatlantic Review (dans un ensemble où il y avait aussi Hemingway et Tzara), tandis que la même année, en été, la revue Commerce publie les premiers passages d’Ulysses traduits par Larbaud et Morel. Or, 1924, c’est aussi l’année du premier Manifeste de Breton ; bel exemple de court-circuit dans l’histoire !

[24] Breton avait pourtant passé la plus grande partie des années de la guerre aux État-Unis.

[25] Un exemple parmi d’autres, celui d’Eluard, la « belle âme » dont on ne parle jamais dans ce genre d’affaire ; successivement auteur du poème « C’est entendu je hais le règne des bourgeois / Le règne des flics et des prêtres » (Critique de la poésie, 1932) et d’un autre intitulé « Joseph Staline » (1950) ; et d’un autre encore, « 12ème Congrès », etc.

[26] Cf dans Ellmann les lettres de H.G. Wells (p. 608), de son frère Stanislas en 1924 (p. 578),. cf également p. 529.

[27] Miss Weaver, pourtant, n’aurait pas été contre. Dans sa biographie, James Joyce, a portrait of the artist, Stan Gébler Davies révèle ce curieux détail : après avoir entretenu financièrement Joyce pendant plus de vingt ans, et subventionné la publication du Portrait de l’Artiste, d’Ulysses et de Finnegans Wake, elle en vint à accorder des soutiens financiers importants... au Daily Worker, le journal du Parti Communiste aux Etats-Unis ; bizarre, comme on peut se tromper dans la vie !

[28] Joyce y revient dans sa lettre du 28 mai 1929.

[29] « Ici, la forme est contenu, le contenu est forme. Vous vous plaignez que tout cela n’est pas écrit en anglais. Mais c’est que ça n’est pas écrit du tout. Ça n’est pas fait pour être lu — ou plus exactement :

pas seulement pour être lu. C’est fait pour être appréhendé de manière aussi bien visuelle et auditive.

Ce qu’il écrit n’est pas à propos de quelque chose : c’est ce quelque chose lui-même. »

[30] En 1956, David Hayman, à qui l’on doit la publication de la First Draft Version of Finnegans Wake, consacra une étude au rapport « Joyce et Mallarmé ». C’était bien vu.

[31] Cf Our Exagmination round His Factification for Incamination of Work in Progress ; douze auteurs, par ordre alphabétique : Samuel Beckett, Marcel Brion, Frank Budgen, Stuart Gilbert, Eugène Jo las, Victor Llona, Robert McAlmon, Thomas McGreevy, Elliot Paul, John Rodker, Robert Sage, William Carlos Williams, with letters of protest by G. V.L. Slingsbyand Vladimir Dixon.

Plus précisément (note de Pileface) :

« Dante... Bruno. Vico.. Joyce » par Samuel Beckett

« The idea of time in the work of James Joyce » par Marcel Brion

« James Joyce’s Work in progress and Old Norse poetry » par Frank Budgen

« Prolegomena to Work in progress » par Stuart Gilbert

« The revolution of language and James Joyce » par Eugene Jolas —

« I dont know what to call it but its mighty unlike prose » par Victor Llona

« Mr. Joyce directs an Irish word ballet » par Robert McAlmon

« The catholic element in Work in progress » par Thomas McGreevy

« Mr. Joyce’s treatment of plot » par Elliot Paul

« Joyce & his dynamic » par John Rodker

« Before Ulysses — and after » par Robert Sage

« A point for American criticism » par William Carlos Williams

« Writes a common reader » par G.V.L. Slingsby

« A litter to Mr. James Joyce » par Vladimir Dixon.

[32] Cf la lettre du 30 juillet 1929, à la fin de laquelle Joyce s’explique sur le terme « exagmination » (voir également Ellmann, p. 614).

[33] Sollers remarque particulièrement les trois substantifs, dont aucun n’est attesté en anglais, et donc, outre « exagmination », « incamination » ; « encheminement », « nel mezzo dei cammin di nostra vita », « factification » : racine latine (factum) et on entend « sanctification ». Il remarque aussi le HIS (His, dans le titre cursif, le seul non-substantif avec une majuscule), comme signe abrégé de « Jésus » ; et il y a aussi les petites étoiles qui séparent les lettres du titre ; etc... ! On peut enfin remarquer, à propos de la roue elle-même, que l’emblème en a été souvent repris dans la littérature thésophique : cf notamment la couverture des Théosophische Schrifften de Böhme (Amsterdam, 1682), où la roue figure le cadran d’une horloge, combinant les chiffres des heures (de 1 à 12) et les lettres de l’alphabet, avec un oeil central. Joyce, quant à lui, laisse le centre vide.

[34] La roue, en effet, est carrée : elle ne tourne pas totalement, intégralement rond ! Lorsque dans Finnegans Wake (497.2-3), Joyce reprend le titre du recueil, il l’écrit : « Your exagmination round his factification for incamination of a warping process » ; c’est à dire le procès, la rotation d’une roue « en train de se gauchir, de se voiler » (« warping », au sens d’une roue voilée). En ce qui concerne l’inscription des douze noms en rayons de la roue, il est intéressant de remarquer que dans le même passage (497.1-2) Joyce indique lui-même l’interprétation que j’avance ici, en écrivant : « His producers are they not his consumers ? ». Ce passage se situe dans l’un des nombreux interrogatoires dans lesquels H.C.E. doit faire face aux questions visant à établir le fait et les circonstances exactes de sa faute, de son péché : il est ici interrogé par les Quatre (« Mamalujo » : Matthew, Mark, Luke, John !).

[35] Cf, entre autres, les contradictions entre les positions surréalisantes de Jolas concernant la question du langage et de l’étymologie (récusée par Leiris dans la présentation de son« Glossaire », au profit de motivations purement subjectives), et les positions de Beckett-Vico, qui sont exactement à l’opposé. Cf également, dans une moindre mesure, l’article de Victor Llona, qui fait une large part à une comparaison entre Joyce et Rabelais, rapport qui est ironisé dans la première des « lettres de protestation » sous l’aspect du point de vue d’un « lecteur moyen ».

[36] Jolas s’efforçait tout particulièrement d’établir des liens entre les surréalistes et la revue qu’il anime alors conjointement avec Elliot Paul, transition, où sont publiés un grand nombre des fragments du Work in Progress, d’avril 1927 à novembre 1929. Dans les numéros 9-10 (1927) et 11 (1928) de La Révolution Surréaliste, on trouve de grands placards publicitaires de transition, « The only Review in English to introduce Surrealists writers and painters. Principal Agency : Shakespeare and Co. ». Rappelons enfin que c’est d’abord dans transition que fut publié le Hands off love (défense de Chaplin), repris ensuite en français par La Révolution Surréaliste (n° 9-10).

A propos du « Glossaire » de Leiris, cité élogieusement par Jolas dans son article, je ne puis m’empêcher de noter que dans cette affaire le plus proche de Joyce, tout compte fait, était Artaud, qui écrivait en vis à vis de la présentation de Leiris, et en des termes dont le lecteur qui se reportera au numéro en question s’apercevra qu’ils contredisent en plusieurs points ceux de Leiris : « Oui voici maintenant le seul usage auquel puisse servir désormais le langage, un moyen de folie, d’élimination de la pensée, de rupture, le dédale des déraisons, et non pas un DICTIONNAIRE où tels cuistres des environs de la Seine canalisent leurs rétrécissements spirituels. »

Artaud et Dublin, en septembre 1937, avec la canne de Saint-Patrick. C’est là qu’il se passait réellement quelque chose : pas dans le « Glossaire » de Leiris.

[38] Pour la seconde (« A litter », de Vladimir Dixon), le fait est reconnu ; et jusqu’à plus ample informé, on ne voit pas pourquoi il n’en irait pas de même pour la première, dont de nombreux traits d’écriture et d’humour indiquent qu’elle est bien de la main de Joyce.

[39] Comme l’indique Sollers, il faudrait citer Ducasse et l’opération des Poésies, sans en oublier les lettres à son éditeur et à son banquier.

[40] Cf notamment le travail de Jacques Aubert, Introduction à l’esthétique de James Joyce (éd. Didier,1973).

[41] A l’écart de cet avant-gardisme, cf justement des contributions comme celles de Marcel Brion ou de Jacques Mercanton.

[42] Rappelons par exemple l’appréciation de l’Encyclopédie sur la Divine Comédie, que Sollers mentionnait au début de son « Dante et la traversée de l’écriture » (in Logiques) : un « Salmigondis »...

[43] Cf notamment la référence, par l’intermédiaire de Vico, à la scolastique, dans laquelle on peut également entendre un écho de l’intérêt éprouvé de longue date par Joyce à l’égard de Saint-Thomas d’Aquin.

[44] « From Dante to Bruno is a jump of about three centuries, from Bruno to Vico about one and from Vico to Joyce about two. »

Faisons le point : décidément, quand il est question de Joyce, les typographes (s’il en reste) s’affolent ! Après Finnegan’s wake au lieu de Finnegans Wake, Our Examination pour Our Exagmination, voilà que, dans l’article de Marcelin Pleynet lui-même (dernier numéro de L’Infini), le titre de l’article de Beckett (« Dante... Bruno. Vico.. Joyce ») n’est jamais correctement ponctué. « Dante... Bruno. Vico... Joyce » l’emporte quatre fois (p. 48 — avec une virgule ! —, 49, 51, 52) ; « Dante... Bruno. Vico. Joyce » une fois (p. 50) ; et, pour finir, « Dante... Bruno. Vico.... Joyce... » une fois (p. 53).

A se demander comment (et si) Finnegans Wake a pu être publié correctement !

[45] Il existe désormais d’autres traductions :

— la traduction de Bernard Desroches

— la traduction de Bernard Hoepffner (présentée par Jacques Aubert).

[46] Je reprend le texte de Jean-Louis Houdebine. Ces deux lettres sont-elles effectivement de Joyce ? Houdebine s’appuie sur le témoignage de Sylvia Beach (en partie) et la biographie de Richard Ellmann. Concernant les auteurs présumés de ces lettres, G.V.L. Slingsby et Vladimir Dixon, on se reportera à mes notes. Mais c’est bien Joyce qui voulait que le recueil Our exagmination... contienne des critiques aussi bien négatives que positives. A.G.

[47] G.V.L. Slingsby était le pseudonyme d’une journaliste qui s’était plainte à Sylvia Beach de la difficulté de Work in progress. Beach l’invita à écrire sous pseudonyme un article désapprouvant la nouvelle oeuvre de Joyce. La journaliste s’exécuta en choisissant un pseudonyme tiré du poème d’Edward Lear The Jumblies. Note de Pileface. Source : Shakespeare and Company

par Sylvia Beach.

[48] Même si cette lettre est, selon Sylvia Beach, de Joyce lui-même, Vladimir Dixon a réellement existé. Né en Russie en 1900, il vint à Paris en 1923 et publia quelques poèmes et essais. Il est mort en décembre 1929 sans avoir jamais rencontré Joyce. Note de Pileface. Source : buffalo.edu.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

EXCELLENT !! MERCI !!!