Article de V.K. du 31 mars 2007 avec des ajouts (le film) de A.G. du 23 octobre 2010 et du 20 mars 2023 (critique de Libé + coffret DVD). Restauration du film dans sa continuité.

André S. Labarthe est mort le 5 mars 2018. Cinq ans déjà... En 1998, il filmait Sollers, l’isolé absolu pour la série Un siècle d’écrivains produite par Bernard Rapp sur France 3. Pourquoi Sollers ? « Je n’avais pas le choix, dit Labarthe. Dans cette série, on m’avait proposé Bataille et j’ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser [1]. Donc, travail sur un écrivain mort. Après on m’a proposé un autre film. J’ai dit OK, mais un vivant et je n’en vois qu’un qui est plus vivant que les autres, il me semble, c’est Sollers. »

- Sollers écrivain

Roland Barthes, Sollers écrivain, Seuil, 1979 :

« [...] l’écrivain est seul, abandonné des anciennes classes et des nouvelles. Sa chute est d’autant plus grave qu’il vit aujourd’hui dans une société où la solitude elle-même, en soi, est considérée comme une faute. Nous acceptons (c’est là notre coup de maître) les particularismes, mais non les singularités ; les types, mais non les individus. Nous créons (ruse géniale) des choeurs de particuliers, dotés d’une voix revendicatrice, criarde et inoffensive. Mais l’isolé absolu ? Celui qui n’est ni breton, ni corse, ni femme, ni homosexuel, ni fou, ni arabe, etc. ? Celui qui n’appartient même pas à une communauté ? La littérature est sa voix, qui, par un renversement "paradisiaque", reprend superbement toutes les voix du monde, et les mêle dans une sorte de chant qui ne peut être entendu que si l’on se porte, pour l’écouter (comme dans ces dispositifs acoustiques d’une grande perversité), très haut au loin, en avant, par-delà les écoles, avant-gardes, les journaux et les conversations.

— Pourquoi écrivez-vous cela aujourd’hui ?

— Je vois Sollers réduit comme une tête de Jivaro : il n’est plus maintenant rien d’autre que « celui qui a changé d’idées » (il n’est pourtant pas le seul que je sache). Eh bien, je pense qu’un moment vient où les images sociales doivent être rappelées à l’ordre. »

Barthes écrit cela en 1979. Pourquoi le rappeler aujourd’hui ? Parce que « les images sociales » ont la vie dure. Qui les fabriquent ? Des journalistes, des animateurs culturels, parfois des « philosophes » (des idéologues plutôt) — lecteurs pressés, approximatifs [2]. Comment lutter contre « les images sociales » ? Par le montage d’autres images, d’autres sons, d’autres voix. En 1998, André S. Labarthe, prenant Roland Barthes au mot, décide de faire un film sur Philippe Sollers, écrivain. Ce sera « Sollers, l’isolé absolu », réalisé pour France 3. Utiliser, à la télévision, le cinéma pour faire de l’anti-télévision serait donc possible ? Démonstration. — A.G., 23 octobre 2010.

- Sollers et Labarthe à New York.

« Sollers, l’isolé absolu », le film

Collection : Un siècle d’écrivains

Auteur / Réalisateur : André S. Labarthe [3]

Commentaire : André S. Labarthe

Voix : Jean-Claude Dauphin

Production : Art Productions/France 3, avec la participation du Centre national du livre

Année : 1998

Durée : 54min

« Voici, annonce le cinéaste, le plus reconnu et le plus combattu, le plus sollicité et le plus secrètement haï, le plus turbulent et le plus gênant, le plus incontrôlable donc le plus intolérable, bref, le moins localisable des écrivains contemporains. Qui est Philippe Sollers ? Prenons un livre, ouvrons-le, et suivons les lignes. » La caméra quitte le visage de Sollers et découvre le titre d’un livre, Portrait du joueur.

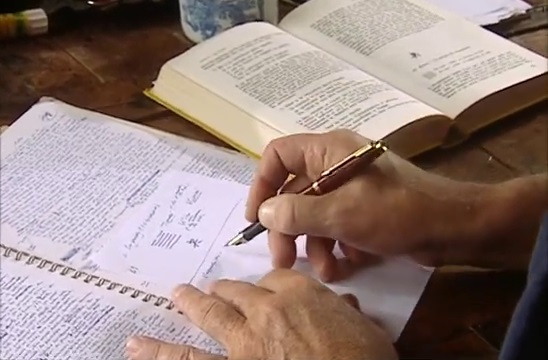

Peu de dates, aucune image d’archives si ce n’est quelques photos et deux extraits significatifs d’une lecture de Paradis filmée par Jean-Paul Fargier, en 1983. La caméra filme superbement les lieux, toujours à proximité de l’eau, où Sollers travaille — la maison de l’île de Ré, Venise et New York — et revient sans cesse à l’écrit : les pages manuscrites d’un roman en cours, les caractères d’imprimerie d’un livre publié. Dans ces lieux pourvus d’une charge symbolique, Philippe Sollers poursuit avec le réalisateur André S. Labarthe un dialogue inattendu dans lequel il montre une facette de sa personnalité relativement méconnue, ordinairement masquée par la figure mondaine qui fait son renom dans le milieu littéraire parisien. Centré sur l’écriture dans des lieux de solitude, ce portrait dégage ainsi une image insolite, celle de l’écrivain aux prises avec le langage et le travail de la pensée. Sa prédilection pour le XVIIIème siècle est évoquée au cours d’une promenade dans la ville de Venise. Tandis qu’une voix off rappelle ses oeuvres principales, Philippe Sollers lit quelques textes et feuillette ses manuscrits au fil du dialogue. Dans une église de Venise, il chuchote à l’oreille de son complice André S. Labarthe : « J’écris pour être en état de présence réelle, c’est simple ».

- Sollers et Labarthe sur l’île de Ré

Le 22 avril 1998, Philippe Sollers et André S. Labarthe évoquent le tournage et le montage du film avec Fabrice Lanfranchi de L’Humanité.

Entretien avec Philippe Sollers et André S. Labarthe

Philippe Sollers et André S. Labarthe chassent l’image au bord de l’eau.

Un cinéaste, André S. Labarthe, croise un écrivain, Philippe Sollers. Images et mots, portrait d’un joueur, « Un siècle d’écrivains », l’émission de France 3, affiche ici un film magnifique où l’intelligence se donne à voir. Rencontre chaleureuse avec deux hommes forts de l’art. Il fut question de cinéma, d’image, de Spectacle, de littérature. Pluie d’idées et chaleur des rires.

Fabrice Lanfranchi : Bien sûr, d’abord, la question du choix.

André S. Labarthe : Je n’avais pas le choix. Dans cette série, on m’avait proposé Bataille et j’ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser [4]. Donc, travail sur un écrivain mort. Après on m’a proposé un autre film. J’ai dit OK, mais un vivant et je n’en vois qu’un qui est plus vivant que les autres, il me semble, c’est Sollers. Voilà. Mais cela correspond aussi à des lectures faites il y a longtemps. Bataille dans les années cinquante et Sollers au début de Tel Quel. Sollers est à la base du changement dans le roman français. Cela m’intéressait de mettre le doigt non seulement sur un mouvement qui a changé des choses, mais aussi sur un auteur du XXe siècle, le contemporain le plus exact.

Philippe Sollers : Lorsque André Labarthe a manifesté sa curiosité, immédiatement j’ai trouvé cela merveilleux. J’ai tout de suite pensé que l’on allait faire autre chose que de la télévision, c’est-à-dire du cinéma, donc un détournement de la télévision, et que, d’autre part, on pourrait aller au fond, ce qui veut dire éviter tout ce qui est anecdotique dans la vie d’un écrivain dont se repaît le Spectacle habituel.

D’ailleurs, la réaction des gens quand Labarthe a dit : « Il n’y aura pas un plan de Gallimard, de Paris, de la Closerie des Lilas, pas d’archive de la télé, pas d’interview, il ne sera pas question des activités sociales de cet individu », tous se sont écriés : « Mais que reste-t-il ? » Bref, il restait les livres. C’est déjà pas mal, mais pas si évident. Car il s’agit de savoir si l’on part des livres pour arriver à montrer ce qu’il dit. C’est-à-dire la voix qui est derrière.

Dans le film de Labarthe, vous partez immédiatement d’un cimetière, alors que d’habitude on arrive à la mort de l’auteur après sa naissance. Il a parcouru la vie. Puis une date très précise, celle des tombes de soldats anglais, néo-zélandais ou australiens mort là très loin de chez eux, en 1942. C’est un thème immédiatement politique, pas besoin de développer. Si j’apporte quelque chose dans l’histoire de la littérature, c’est que je pars d’un non-embarras, d’une liberté très grande par rapport à cette date-là. J’évite ainsi la rumination et la dépression nationale générale qui viennent du fait qu’entre 1940 et 1942, 1943 il se passe quelque chose qui embarrasse tout le monde et qui fait que la plupart des écrivains français sont fixés, directement ou indirectement, eux, leurs parents ou leurs grands-parents, sur cette affaire, ce que j’appelle dans Studio « l’axe Vichy-Moscou », premier placard de la politique française, le deuxième étant la guerre d’Algérie, le troisième 1968, puis la corruption générale. Ce premier placard dont vous entendez parler tous les jours : procès Papon, liaisons dangereuses du président de la République pendant quatorze ans avec l’ancien rafleur du Vel’ d’Hiv’, Bousquet. Ensuite, problème que vous connaissez vous et votre journal, le pacte germano-soviétique et la demande de reparution de l’Humanité. Nous sommes exactement sur cet échange de cadavres dans les placards ou, comme je préfère dire, de placards dans les cadavres.

1942, nous sommes sur des tombes d’aviateurs anglais qui, tandis que se passaient à Paris les événements précédemment cités, venaient se faire abattre au-dessus de l’île de Ré, lieu où nous tournons. Donc, le lieu-film part du cimetière avec cette date. A un kilomètre de là, la maison. Maison rasée par les Allemands en 1941 pour des raisons stratégiques. Donc, aviateurs abattus là, maison de l’ancêtre détruit : génie ou magie du lieu. Premier lieu. André, qui sent les choses et voit ce que j’écris, comprend l’importance de ce lieu, mais aussi que l’on ne peut pas le montrer n’importe comment. Il faut faire du cinéma. Donc à cet instant je deviens acteur dans son film.

A. S. L. : D’ailleurs, ce lieu a été filmé après coup. Tout était bouclé sauf le cimetière. Le choix du lieu est arbitraire et subjectif, bien sûr. Après on suit ou non la règle décidée. Par exemple, le refus de filmer Paris, règle suivie, peut se justifier par une volonté de se débarrasser de l’image qui risquait d’encombrer le Sollers que je voulais montrer.

F. L. : Peut-on évoquer l’épure ?

- New York

Ph. S. : Bien sûr. C’est une oeuvre, ce film, donc il est construit. C’est une oeuvre d’art, une oeuvre de cinéma qui détourne la télévision. Il faut voir le montage, la façon de tourner aussi, mais le montage... On élimine la marionnette sociale dont je me sers. Ce qui m’est beaucoup reproché. Sollers trop médiatique, trop ceci, trop cela... C’est une question de fond. Ou bien on est absent du Spectacle et on jouit d’une réputation de sincérité, d’authenticité, de profondeur. Ou on s’y mêle en risquant de se faire user par lui et en signifiant, de temps en temps, que cela n’a aucune importance. Par exemple, ce film doit être pénible aux professionnels du Spectacle parce que le Sollers que l’on voit là est un Sollers que l’on n’a jamais vu. Je parle doucement, j’ai du temps, je suis ailleurs... Je parle lentement.

F. L. : De l’anti-spectacle ?

Ph. S. : Oui, c’est ça. Là, il faut relever le défi. Il existe deux écoles. J’avance masqué.

A. S. L. : Il suffit, là, de remarquer la vitesse à laquelle parle Philippe, pour voir, par rapport au film, cette élocution différente et tenter de faire passer un autre temps.

Ph. S. : Une autre présence.

A. S. L. : Un autre genre de présence. Oui. On élimine la marionnette en chassant son débit. Un peu comme monsieur Teste. On n’imagine pas monsieur Teste à la Closerie des Lilas. Lui, si. (Rire.)

Ph. S. : Donc, importance des lieux pourvus de charges mythiques ou magiques.

F. L. : Pas de heurts entre ces lieux et ceux du scénario ?

Ph. S. : Non. On va en des endroits à hautes tensions symboliques. La maison sur l’île. Lieu stratégique. Je l’ai connue avant la guerre. J’avais trois ans. Puis plus rien. J’écris cela de temps en temps dans mes livres. Ça vient d’une façon ou d’une autre. Dans Portrait du joueur, notamment, dont André s’est beaucoup servi, comme par hasard, au début du film...

A. S. L. : Le point commun entre ces lieux, c’est l’eau.

Ph. S. : On va être tout le temps au bord de l’eau. Ça correspond à ce lieu des lieux, si j’ose dire.

A. S. L. : On se promène dans l’écriture par l’eau. Voilà.

Ph. S. : Exemple. André filme la page, encre bleue. C’est filmé très délicatement.

Puis, New York apparaît. Puis ensuite Venise. Toujours des ports. L’écrivain, celui qui parle, se définit comme un marin. Il écrit, il navigue. C’est tout bête et possède aussi un poids très fort qu’André n’a pas loupé à New York. C’est le thème de l’« Odyssée » d’Homère, c’est Ulysse. On ne peut pas faire plus mythique.

A. S. L. : Donc présence d’un axe. Ouest, puis après Est ; pas d’axe Nord-Sud.

Ph. S. : C’est ça. Donc signification très personnelle, très émotive. Ce sont des lieux où j’ai travaillé intensément. Avec joie. La sensation de liberté est très grande. C’est un film sur la liberté. J’espère. Où suis-je le plus libre ? Pas à Paris. A Venise ? Alors là, attention, il faut absolument éviter le plan touristique, la carte postale. Donc nécessité du mouvement, du travail, des bateaux qui passent sans arrêt. Et là, « La pointe de la douane », autre lieu mythique — Debord en parle magnifiquement [5] — par la simple lecture du poème de Hölderlin « Souvenir », on ne voit rien, juste deux silhouettes, lui et moi. Et tout à coup Bordeaux est là. « Les femmes brunes sur le sol de soie. » Par la seule force du poème. André encore une fois joue finement et montre quelque chose que l’on ne voit pas. Et, New York, lieu qui possède aussi une signification historique globale. C’est de là qu’est venue la victoire de la Seconde Guerre mondiale...

A. S. L. : Donc une parfaite continuité... des lieux.

Ph. S. : Continuité que vous trouverez assez rarement chez un écrivain français. Cette conscience historique-là. Je me sens assez seul de ce point de vue. J’ai cette vision de l’Histoire-là. Toujours ce lien de l’Histoire et de l’écriture. C’est pour ça que je revendique un point de vue très politique. Le film est très poétique, il n’y est pas question de politique, pourtant c’est un film très engagé. C’est encore plus fort.

F. L. : Vous évoquez tous les deux plusieurs fois l’aveugle. Peut-on revenir à cette notion du voir sans voir, évoquée précédemment avec Venise ?

Ph. S. : J’aime beaucoup ce plan sur Joyce. Ça c’est André, il amène la voix.

A. S. L. : Dans un film que j’avais fait sur Carolyn Carlson, elle faisait devant nous un truc sublime et le commentaire disait : « Fermez les yeux et regardez ».

Ph. S. : Bien sûr. Homère.

A. S. L. : Il existe une erreur fondamentale qui consiste à penser que le cinéma est un art de l’image. Même chose pour les gens qui pensent que la peinture est une image. L’image c’est peut-être un moyen — est-ce que je sais ? —, mais ce n’est pas le but. Et c’est lorsqu’on s’est mis à penser que le cinéma était un art de l’image que tout cela s’est fourvoyé. Quand le cinéma a pensé photogénie, etc. Le cinéma pour Louis Lumière était un art de la réalité, pas un art de l’image. Donc la vache dans le film. Il faut dissocier le son de l’image et se demander ce qui va parler le plus rapidement, le plus fortement au spectateur. Je crois, pour ma part, que c’est le son. Si l’on met un oiseau avec le son « meuh », on dira : « On dirait une vache » et pas : « Ce son ressemble à un oiseau. »

Ph. S. : Ce n’est pas une vache sacrée, la vache. Elle se balade.

A. S. L. : C’est un pense-bête. (Rire.)

Ph. S. : Elle nous rappelle que l’on est en train de faire un film.

A. S. L. : Moi, je ramène le film au film, lui, il ramène les paysages à l’écriture. Il dit, tout se passe sur cette page et moi je dis tout se passe sur ce film. Parce qu’on est au cinéma.

Ph. S. : Donc, effet de tension fort. Par exemple : le film de Lanzmann « Shoah ». Vous êtes obligé de voir ce que vous ne voyez pas. Et vous le voyez beaucoup mieux grâce au plan du camion qui roule dans la Ruhr et le tuyau d’échappement que par le biais d’images d’archives.

A. S. L. : L’irreprésentable devient sensible... Donc, dans notre film, dissociation entre la vache et l’image et entre texte et lecture. Qu’est-ce que lire ? Regarder des mots ou les entendre ? Et comment ça passe ? L’oeil, l’oreille. Toute une part de la littérature qui ne peut être que lue, c’est banal, mais...

Ph. S. : La voix. La voix voit ! A cet instant, extraits de Paradis. Et plan de TGV qui va très vite. (Rire.)

A. S. L. : On fait sentir l’effort physique car la voix est plus proche du corps que l’oeil. Le regard met tout de suite de la distance. Joyce.

James Joyce dans un champ du sud de la France, 1922.

Photographe inconnu. ZOOM : cliquer sur l’image.

Ph. S. : Oui, plan de l’Irlandais en exil dans le sud de la France. L’exil. « Finnegans Wake ». Lieu. On rejoint les Anglais du cimetière. Tragique. Ou sur le plan humoristique à New York, un bateau dont le nom est « Peking ». C’est là du hasard surréaliste.

A. S. L. : Philippe est au bord de la rue, il y a un bruit infernal. A droite du plan, il y a un truc, un avion où est inscrit « Europe » et à gauche ce bateau avec « Peking ». (Rire.)

Ph. S. : Oui, l’Europe, la Chine. Ouvrir au maximum, c’est aussi ce que j’essaie de faire dans mes textes.

F. L. : De ces images jaillissent beaucoup de choses, dont un sentiment très fort de complicité entre vous deux.

A. S. L. : La caméra n’était pas coercitive, elle ne bloquait jamais le personnage dans un coin.

Ph. S. : André s’intéresse à faire ce qu’il fait avec autant d’intensité que moi face à mon travail. Les deux intensités font complicité. Mais ce n’est pas simple, vous savez ! Faut les faire, les livres, les films. (Rires.)

A. S. L. : Moi, ce qui me gêne toujours à la télévision, dans ce genre d’exercice, c’est le bavardage, toujours un peu inquisiteur, automatiquement, puisque le dispositif est le même, tout le monde parle de la même façon.

- Venise, la chambre aux trois fenêtres

Ph. S. : A la télévision, on n’a pas le temps d’écouter. Le temps c’est de l’argent. Alors qu’André installe le temps. C’est du cinéma.

A. S. L. : Deux heures pour monter un travelling. Ce n’est pas du temps de perdu. Pendant ces deux heures, il se passe des choses. C’est le film.

Ph. S. : Et puis, n’oubliez pas le montage. Quand André filme, il filme comme s’il était déjà dans un montage dont il ignore tout. C’est comme moi, si je trouve mon début de livre, je sais que je suis déjà à la fin mais si vous croyez que je sais ce qui va se trouver entre ce début et cette fin....

A. S. L. : Par exemple, à New York, je montre une photo de Philippe petit dans les bras de sa mère. Je n’ai pas commandé la voiture de flic qui passe à ce moment avec sa sirène. C’est un morceau de réalité saisi par hasard et là, c’est formidable.

Ph. S. : Prenez les photos. Il y en a quatre. Je suis dans les bras de ma mère dans les jardins de Bordeaux. Ah ! « Femmes brunes sur le sol de soie », Hölderlin. André met cette photo en plein New York. Bruit des voitures, etc. Puis il s’enfonce dans la photo et l’on entend un passage de l’un de mes livres, passage qui se termine par l’évocation de l’arrivée de la neige dans le jardin. A ce moment, il monte dans le haut de la photo et l’écran est envahi par une formation neigeuse. C’est extraordinaire.

F. L. : Et le type au chapeau enquête toujours.

Ph. S. : Bien sûr. Grâce à lui, je deviens acteur dans le film. Ça frustre profondément les gens de télévision qui voudraient que ce film soit la présentation d’un écrivain, mais là je suis un écrivain certes, mais, pire, je joue dans un film où l’on rencontre un écrivain.

A. S. L. : Tu joues mais tu ne joues pas le jeu, celui que l’on attend.

Ph. S. : Puis, seconde photo.

Ma mère avec son petit garçon, en 1938 [sic], la maison de Ré n’est pas encore détruite. Subtilement André fait apparaître, à droite de l’écran, la photo de Julia Kristeva recouverte, pour montrer qu’il existe, plastiquement, un certain rapport, comme par hasard, entre cette mère et cette femme. Voilà c’est ouvert. Pas plus de choses sur ma mère ou sur Julia. On imagine ce que la télé voudrait, pourrait faire. Mais...

A. S. L. : Le circuit biographique est difficile. Je procède par trouées. Je troue New York pour passer cinquante ans auparavant. Même chose lorsque je cite la sonde « Voyager 2 ». On est à Venise et d’autres mondes s’annoncent.

Ph. S. : Ça c’est génial. C’est la relativité. Ou alors le surgissement mythologique. Si je suis dans les bras de ma mère et que tout à coup on voit des Vierges à l’enfant, ça marche aussi. On va associer.

A. S. L. : Un film, c’est un lieu où le spectateur devrait travailler à ça, faire des rapports, chacun selon sa perception. Créer des rimes. Elles sont là, il faut les assembler. Il faut être attentif comme on peut être dans la vie à des rapports, des choses. Il y a parfois du miracle là-dedans.

- Venise, aux Gesuati

Ph. S. : De même face à la lecture. Une grande concentration débouche sur une lecture nouvelle qui fera apparaître le texte comme neuf, même si vous le connaissez parfaitement. Il y a cette concentration dans le film d’André. Le sens. Si tout à coup on voit pour la première fois ce que l’on a vu cent mille fois, alors c’est gagné. Le réel fait signe.

A. S. L. : Parfois, je sens cela au tournage. Mais parfois c’est au montage. Comme lors du tournage du film sur Bataille, lorsque j’ai écouté sa voix pour la première fois.... Là, j’ai compris que j’avais le film, je n’avais pas d’image mais j’avais le film.

F. L. : Sans cesse le travail surgit, plan après plan.

Ph. S. : C’est capital. C’est l’importance de l’écriture. Dans les films sur les écrivains, on ne voit jamais l’écrivain écrire. On donne à voir des images d’écrivains, mais pas le travail. On connaît le poster de Rimbaud, mais pas les « Illuminations ». Encore le Spectacle. André efface le Spectacle. La télévision n’est pas là. La présence d’André dans le film signifie que la télé n’est pas là.

A. S. L. : Le film se fait comme le narrateur est présent dans les livres de Sollers. C’est de l’éveil constant, de l’anti-drogue.

Ph. S. : Notre travail, c’est l’anti-drogue. L’éveil. Pas d’illusion.

F. L. : Pas d’épitaphe ?

Ph. S. : Pas du tout. Le film n’est pas fini. Il n’est pas clos. Tout reste ouvert. Mais n’est-ce pas cela, une oeuvre d’art ?

A. S. L. : Notre travail n’est pas fini.

Propos recueillis par Fabrice Lanfranchi, L’Humanité du 22 avril 1998.

- Sollers et Labarthe à Venise

Le regard de Valérie Cadet

Avec « Sollers, l’isolé absolu », André S. Labarthe a approché au plus juste « le plus reconnu et le plus combattu, le plus sollicité et le plus secrètement haï, le plus turbulent et le plus gênant, le plus incontrôlable et donc le plus intolérable, bref, le moins localisable des écrivains contemporains. » Un Sollers inédit, délibérément filé hors les murs et à contre-courant. Loin de l’imagerie convenue, pléthorique, de la scène parisienne et spectaculaire, inépuisable terrain d’observation sociale. Peu d’éléments d’archives, hormis quelques photos et deux extraits significatifs où Philippe Sollers déploie son Paradis saisi frontalement par Jean-Paul Fargier en 1983.

L’écriture, la littérature, le style sont au centre du propos de ce film inscrit dans la fluidité d’une triade lumineuse entre Sud-Ouest, Ouest et Sud. Constante mentale où l’oeuvre de Sollers prend sa respiration, géographie intime et lieux d’intimes convictions — « Nager dans l’encre... être à la mesure de l’eau ; lorsque le souffle, et le poignet, et la main, le vent et l’eau sont à égalité ». L’île de Ré, ancrage familial ; New-York, fréquentée depuis plus de vingt-cinq ans, où le temps dérive « en particules accélérées » ; Venise enfin, cette cité « toute entière conversation sacrée » où Sollers a débarqué à l’automne 1963.

Une rencontre musicale, joueuse, éveillée, émargée de silences communs. Complice à bonne distance, Labarthe y campe « le type au chapeau », trimballant en fil rouge une vache contrapuntique (symbole de l’anecdotique, de l’artifice participant du spectacle). Tout au long du tournage (de juillet à décembre 1997), à l’écart du travail filmique, Patrick Messina s’est lové dans les replis de cet échange « avec une souplesse assez étrange », relèvera Sollers. « Je ne me suis jamais fait photographier comme Messina l’a fait. Avec André, avec Patrick, on s’est mis ensemble dans la situation d’une expérience clandestine et on a pris tout le temps nécessaire. » Illustration de cette équipée singulière à travers son inventaire photographique ; scandé par les dialogues, extraits ou en marge du film entre l’écrivain et le cinéaste.

Valérie Cadet, « Bataille, Sollers, Artaud », Filigranes Éditions 2002.

- Paradis Vidéo

Sollers dans la voix

VOILÀ un film qui fera date, et qui tranche résolument avec tous ceux réalisés sur les auteurs contemporains de la collection « Un siècle d’écrivains ». Qu’on ne s’attende pas, surtout, à l’exercice contraint du verrouillage biographique. Ça n’est pas un « portrait » au sens télévisuel du terme soit l’option d’un balisage par dates, lieux, images d’archives et témoignages, comme autant de sceaux condamnant le charnel, l’impondérable, les méandres et les contradictions, l’impromptu... bref, le vivant. Mais c’est justement le portrait, révélé au plus sensible et au plus près, d’un écrivain dont l’image publique est à l’exact opposé de ce que l’on découvrira dans ce Philippe Sollers, l’isolé absolu celui qui n’appartient à aucun groupe, fût-il minorité, selon Roland Barthes, qui savait Sollers « indéfendable », d’André S. Labarthe.

Il est intéressant que l’un et l’autre, à peu de choses près issus de la même génération, aient fini par croiser leurs chemins sur un film de « commande » dont ils ont subverti un à un les éléments attendus. Et cette rencontre vaut de l’or, pour ce qu’elle donne à voir d’une complicité exercée de part et d’autre à bonne distance. D’où le tempo joueur et joyeux quel que soit le sérieux du propos , littéraire en soi, dont est tissé ce film d’un bout à l’autre. « Voici, annonce le cinéaste, le plus reconnu et le plus combattu, le plus sollicité et le plus secrètement haï, le plus turbulent et le plus gênant, le plus incontrôlable donc le plus intolérable, bref, le moins localisable des écrivains contemporains. Où est Philippe Sollers ? » « Où ? », et non pas « qui ? », car tous deux savent, par expérience mais avant tout par goût, que poser la question de l’identité est la plus sûre manière de se fourvoyer. Le « où » est d’autant plus nécessaire, qu’il trompe ici la plupart des clichés servis à propos de Sollers, le plus souvent dans une inflation proportionnelle à la méconnaissance de son oeuvre.

Qu’attendait-on ? Sollers dans sa géographie sociale, Gallimard, La Closerie des lilas, sur un plateau de télévision, talk-shows et autres émissions de divertissement où il s’est déjà tant produit ? Rien de cela. Aucune image d’archives, si ce n’est trois photos et deux extraits significatifs d’une lecture de Paradis, un film réalisé par Jean-Paul Fargier, en 1983. Rien de cette imagerie pléthorique d’un Sollers parisien là comme ailleurs, toujours à son travail d’écrivain, soit dit en passant. Rien d’anecdotique, non plus. Ni confidences ni indiscrétions. Labarthe, qui a bien lu Sollers, s’est rendu au plus intime. Et parce qu’il était d’emblée sur la même longueur d’onde, Sollers l’a laissé venir, regarder, écouter, échanger, improviser. La partition est impeccable.

Cette géographie-là, celle du repli silencieux et de l’écriture, s’inscrit dans une triade aquatique entre Sud-Ouest, Ouest et Sud. Une histoire de lumière : Ré, New York, Venise, en allers et retours incessants. Trois mesures d’absolue tranquillité dont le film entrelace volontairement les images puisqu’elles sont les constantes mentales, comme la respiration physique, de l’écrivain en action. Ré familial, du côté d’un grand-père marin venu s’ancrer là « d’une façon instinctive, pour être tout à fait dérobé ». La table de travail entre deux sources lumineuses, les « outils » en bonne place (livres, musique, livres, musique...). New York, depuis 1976, où le temps se joue « en particules accélérées ». Venise, enfin, cette cité « toute entière conversation sacrée » où il est arrivé, en octobre 1963 « Je me revois, lit-on dans Carnet de nuit (Plon), laissant tomber mon sac, la nuit, devant Saint-Marc. J’y suis toujours. »...

Une histoire d’eaux, bien sûr. Mouvements de flux et de reflux, qui signent le propre parcours de Sollers plus habile que quiconque pour sauter d’une barque à l’autre « Eh bien, croyez-moi, je cours encore... » , en pleine connaissance de sa destination. Fluidité en miroir de celle de la page écrite, « quand tout va bien ». A ce propos, une superbe séquence des mains de l’écrivain glissant au-dessus de son manuscrit. Une histoire de corps heureux, tout entier sollicité : « Nager dans l’encre... être à la mesure de l’eau ; lorsque le souffle, et le poignet, et la main, le vent et l’eau sont à égalité. »... Voilà qui touche au coeur du sujet.

Peu de dates, donc. Sauf celles des journées qui ont scandé le présent du tournage (juillet-décembre 1997), et trois ou quatre autres, essentielles. Ainsi ce mois de juillet 1942 dont est gravée la tombe devant laquelle Sollers s’arrête, au cimetière d’Ars en Ré premières images. La tombe est celle d’un aviateur anglais, mort à vingt ans en pleine opération de guerre. Cette année-là, Philippe Joyaux, six ans, se campe dans son destin, qui le fera devenir, pas encore majeur à l’époque, Sollers (« tout entier art ») : « Prenant conscience que je savais lire, racontera-t-il à Olivier Germain-Thomas, je me souviens d’avoir formulé : "Me voilà sauvé !" ». Apprendre à lire s’effectue dans une sorte de noir mental, par l’intermédiaire d’un parcours où mots, borborygmes et expériences diverses permettent d’appréhender la chose mystérieuse, le langage, seconde naissance de l’être humain.

Lire en appelle à la voix. Aucun doute, en ce qui concerne Philippe Sollers, lorsqu’il lit les pages écrites sans ponctuation de Paradis, ou quand la voix bien mesurée de Jean-Claude Dauphin donne des passages de Portrait du joueur, de Femmes, ou de La Fête à Venise. C’est là la matière vive de cette belle rencontre entre un écrivain et un cinéaste qui tous deux, par des chemins différents mais avec le même but, apportent la preuve de la suprématie du son sur l’image, du corps sur le virtuel. « Le plaisir est peut-être le signe du salut », a confié un jour Sollers à Catherine Clément. Un coup inattendu pour ceux qui n’auraient pas compris de quoi il s’agit, cette phrase, quasi en incipit, extraite de Portrait du joueur (dont les lettres de Sophie, que les lecteurs de ce livre ont toujours supposées fictives, sont bien réelles) : « La règle est que ce soit sa voix qui déclenche le sperme. Ce point est très important. ». En contrepoint, indissociable, Sylvie Duboc chantant, nue dans une église, l’aria d’alto de La Passion selon Saint Matthieu, de Bach. Ou encore, Martha Argerich interprétant la Partita no 2 en ut mineur (« Les musiciennes sont des alliées par principe. »), et plus loin, en écho, Sollers lisant Giacometti dans une réflexion sur l’espace et le temps quel moment ! , ou Hölderlin dans son éloge de la Garonne. « J’écris pour être en état de présence réelle », chuchote Sollers à Labarthe, dans une église de Venise. Quoi de plus exigeant, et de plus luxueux ?

Le Monde du 19 avril 1998.

Philippe Sollers, l’absolu isolé, France 3, 23H20.

par Anne Diatkine

Libération, le 22 avril 1998

Philippe Sollers, l’absolu isolé, France 3, 23H20. Un siècle d’écrivains. Finalement, l’écrivain Philippe Sollers, né à Bordeaux en 1936, est un type assez discret. Contrairement au réalisateur André S. Labarthe, il n’arpente pas les rues de New York avec une vache et un chapeau. Et d’ailleurs, même avec cet attirail, ils ne se font guère remarquer et s’assoient paisiblement dans le bruit à la rare terrasse d’un café. Un couple qui se tient par le bout des doigts passe. Sollers ouvre son Paradis. Il en lit à son interlocuteur un passage, une injection d’Homère sans ponctuation. La caméra s’éloigne, filme la circulation. Pourquoi pense-t-on à Godard quand une caméra quitte un couple en discussion pour s’intéresser au passage d’un autobus ? Avant ils étaient sous un pont, toujours dans le brouhaha, comme une citation du Dernier Tango à Paris. Et surtout au bord de l’eau, dans le port. On verra beaucoup la mer, dans ce documentaire consacré à Sollers, qui choisit de privilégier les lieux de l’écriture plutôt que le déroulement d’une vie, et on se félicite que cet opus sur un écrivain vivant ne mime pas une nécrologie. De voir autant la mer, ne serait-ce qu’à travers les fenêtres du bureau de Sollers à Ars-en-Ré ou d’un appartement à Venise, donne un sentiment d’ouverture. Pas d’images d’archives, en dehors du film de Jean-Paul Fargier dans lequel Philippe Sollers lit Paradis. Pas de visites aux proches ou lointains. A part une citation de deux lignes de la Guerre du goût, pas d’évocation du travail de critique au Monde, ou d’éditeur, chez Gallimard, et pourtant on sait que Philippe Sollers aide fréquemment les jeunes écrivains et se montre généreux en conseils. Pas de mention de l’Infini, à peine de Tel Quel. Probablement parce que tout ça se déroule à Paris, et qu’elle n’apparaît pas comme une ville où Sollers écrit ses livres. Le titre du documentaire est l’Absolu isolé [sic], et, en dehors de Labarthe et son sujet, les seules personnes que l’on croisera furtivement seront, sur quatre photographies, la mère de Sollers, et Julia Kristeva.

La recherche d’un souffle, d’une voix, souvent la nuit ou aux aurores, c’est ainsi que Philippe Sollers présente son travail. Dans le bureau à Ars-en-Ré, une collection de petits cahiers Clairefontaine. La main de l’écrivain sur les pages manuscrites dont une petite écriture fine à l’encre bleue remplit tout l’espace. « C’est mon eau. » Par un fondu enchaîné, la régularité des sillons de l’écriture se mêle à ceux de la mer. « Je sais très bien quand je vais bien et quand je vais un petit peu moins bien. Si je vais bien, je me confonds avec l’eau. Le souffle, le poignet et la main, le vent et l’eau, sont à égalité. L’égalisation se fait dans une sorte de calme. »

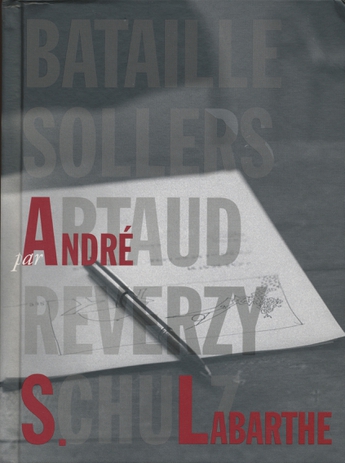

5 FILMS D’ANDRÉ S. LABARTHE - COFFRET DVD (+ LIVRE)

André S. LABARTHE

Ref. TA5401

Ref. TA5401

Produit en 1989-2000, France.

Langue FR.

Autres films sur le même média (fiches liées) :

BATAILLE À PERTE DE VUE

SOLLERS, L’ISOLÉ ABSOLU

ARTAUD CITÉ, ATROCITÉS

JEAN REVERZY, TENTATIVE DE LECTURE

BRUNO SCHULZ

VAN GOGH À PARIS... REPÉRAGES

Ce coffret de deux DVD propose de découvrir 5 films (+ 1 complément) d’André S. Labarthe : 3 portraits réalisés dans le cadre de l’émission "Un siècle d’écrivain", et 2 films tirés de la série "Préfaces".

Initiée par Anne-Lise Broyer, cette édition (un livre de 178 pages) comporte deux textes et des dessins inédits d’André S. Labarthe, une conversation du cinéaste menée par Sandrine Langélus ainsi qu’un texte d’Estelle Fredet.

"J’aimerais que le regroupement de ces cinq films ait pour effet de les faire considérer comme les manifestations d’une seule et même profession de foi. En effet, pourquoi Schulz plutôt que Gombrowicz ? Pourquoi Reverzy plutôt que Robbe-Grillet ? Pourquoi Bataille plutôt que Céline ? Pourquoi Artaud plutôt que Michaux ? Pourquoi Sollers plutôt que Le Clézio ou Modiano ? À quoi je répondrai comme font les enfants tant qu’ils n’ont pas appris à justifier leurs actes (c’est-à-dire à mentir) : PARCE QUE." André S. Labarthe

1. "Bataille à perte de vue" (1997 - 48’)

1. "Bataille à perte de vue" (1997 - 48’)

2. "Sollers, l’isolé absolu" (1998 - 52’)

2. "Sollers, l’isolé absolu" (1998 - 52’)

3. "Artaud cité, atrocités" (2000 - 47’)

3. "Artaud cité, atrocités" (2000 - 47’)

4. "Jean Reverzy, tentative de lecture" (1989 - 29’)

4. "Jean Reverzy, tentative de lecture" (1989 - 29’)

5. "Bruno Schulz" (1989 - 27’)

5. "Bruno Schulz" (1989 - 27’)

Complément : "Van Gogh à Paris... Repérages" (1988 - 21’)

Complément : "Van Gogh à Paris... Repérages" (1988 - 21’)

Contenu du livre

Parce que – André S. Labarthe

Parce que – André S. Labarthe

Conversation avec ASL – Sandrine Langélus & André S. Labarthe

Conversation avec ASL – Sandrine Langélus & André S. Labarthe

Incarner l’impossible – Estelle Fredet [6]

Incarner l’impossible – Estelle Fredet [6]

Vous ne restez pas pour voter, Monsieur Rimbaud ? – André S. Labarthe

Vous ne restez pas pour voter, Monsieur Rimbaud ? – André S. Labarthe

VOIR AUSSI : André S. Labarthe vivant

[1] Voir Bataille à perte de vue.

[2] Cf. la présentation de Guy Debord, « une étrange guerre ».

[4] Voir Bataille à perte de vue.

[5] Cf. La pointe de la Dogana.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

6 Messages

Rendez-vous incontournable du court métrage, le festival va également rendre un hommage à André S. Labarthe, figure clé de la cinéphilie récemment disparu. Les séances d’ouverture et de clôture lui seront dédiées. Ajoutons également la création du prix "André S. Labarthe" pour le grand prix Fiction.

Plus ICI : Les inrocks

« André S. Labarthe très en avant de nous tous . »

Message de Fabien Ribery, 06/03/2018.

Ce qu’avait bien décelé Abel Gance :

(Le maître Abel Gance 76 ans, le réalisateur du film « Napoléon », adoube son cadet André-S. Labarthe, alors 36 ans.)

© Patrick Massina. Document disponible sur le site de Patrick Massina, photographe attitré d’ André-S Labarthe sur ses tournages. Site sur lequel vous trouverez un magnifique et insolite album de photos autour d’André-S. Labarthe

http://www.patrickmessina.com/artwork/asl/

par la Cinémathèque française :

André-S. Labarthe avait magnifiquement filmé et saisi l’intime de Philippe Sollers avec "L’isolé absolu" dans la série dans la série « Un siècle d’écrivains » saluée par les Inrocks.

Il était l’auteur d’une trilogie « Bataille, Sollers, Artaud » dont nous avions rendu compte, notamment dans ce document (pdf) ICI

Jean-Claude Raspiengeas, évoque sa mémoire, dans La Croix du 6/03/2018 ;

Le grand critique et documentariste, créateur de la série Cinéastes de notre temps, est mort lundi 5 mars 2018, à 86 ans.

Dans la constellation de la cinéphilie des cinquante dernières années, André S. Labarthe occupait une place essentielle. Boyard maïs au bec, sourire coincé dans une mimique ironique, œil pétillant, galurin sur le chef et imperméable à la mode des années 1950 complétaient la silhouette de ce rat de cinémathèque volontiers rigolard, promeneur goguenard et spectateur insatiable.

Son patronyme trahissait des origines béarnaises mais le S. du prénom, coquetterie et signe de fantaisie, laissait croire à des ascendances américaines. André S. Labarthe, élevé chez les jésuites, était féru de surréalisme, de psychanalyse, de littérature, de danse, d’érotisme.

Une collection mythique de documentaires sur le cinéma

Repéré par le grand critique André Bazin, il commence sa carrière aux Cahiers du Cinéma en 1956 où il va défendre avec ardeur Jean Renoir, Howard Hawks, John Ford, soutenir le cinéma émergent, se faire l’avocat de la Nouvelle Vague et aider à faire connaître les jeunes réalisateurs américains comme John Cassavetes.

En 1964, avec Janine Bazin, la veuve d’André Bazin, il lance, sur la seule chaîne de la RTF en noir et blanc, une collection mythique qui connaîtra différentes déclinaisons pendant quarante ans ? : Cinéastes de notre temps, puis Cinéma de notre temps (sur Arte), que récupérera, plus tard, la chaîne thématique CinéCinéma. Il s’agissait, à l’origine, de retrouver l’esprit des grands entretiens des Cahiers du cinéma.

Évidemment, avec André S. Labarthe aux commandes, la série dériva vers un pur exercice de liberté cinématographique, marqué par des rencontres inoubliables. Il avait réalisé une quarantaine de numéros, dont les merveilleuses retrouvailles entre Jean Renoir et Michel Simon, le long dialogue Fritz Lang-Godard et des incursions chez son cher Cassavetes. Il avait filmé Marcel Pagnol, Raoul Walsh, John Ford, Samuel Fuller, Jerry Lewis, Jean-Pierre Melville, Nanni Moretti, Claude Chabrol et tant d’autres. Il avait surtout fait appel à de grands réalisateurs comme Jacques Rozier (sur Jean Vigo), Eric Rohmer (Carl Dreyer), Jacques Rivette (Jean Renoir), Chris Marker (Andréi Tarkovski) ou Chantal Akerman (sur elle-même).

En 2011, le Centre Pompidou avait consacré une rétrospective à ce trésor patrimonial.« Plusieurs générations ont grandi avec la télévision. Elles ont grandi en même temps avecCinéastes et Cinéma, de notre temps, rappelait le catalogue qui exhumait quelques grands moments. Avec Cassavetes se roulant au sol pour mimer les mouvements de la caméra, Ford sur son lit bougonnant son amour du western, Fritz Lang et Jean-Luc Godard discutant mise en scène et censure, Scorsese mangeant des pâtes chez ses parents, Kitano comme un écolier face aux doctes questions de l’universitaire Hasumi, Tarkovski tournant Le Sacrifice, Hou Hsiao-hsien entraînant Assayas à travers le Taïwan de son enfance, Kiarostami sillonnant les routes d’Iran à la recherche de ses acteurs… »

André S. Labarthe avait aussi participé à une autre émission mythique,Cinéma, cinémasdu regretté Michel Boujut, d’Anne Andreu et du si talentueux Claude Ventura.

On lui doit des documentaires sur la danse (William Forsythe, Carolyn Carlson, Ushio Amagatsu). Il avait aussi joué dans des films de Godard, dans L’amour fou, de Jacques Rivette et chez une dizaine de cinéastes. « C’est en aimant et en donnant à admirer les œuvres des autres qu’André aura construit la sienne », a commenté la cinémathèque en annonçant son décès.

Des défricheurs comme lui ne hantent plus les chaînes de télévision qui se passent de leurs services, de leur savoir, de leur goût du partage. André S. Labarthe disait qu’il filmait pour « affamer le spectateur ». Il est vrai qu’avec lui nous n’en avions jamais assez.

Jean-Claude Raspiengeas

AUTRES EVOCATIONS D’ANDRE-S LABARTHE :

Je flâne, ce matin, dans ma bibliothèque, je relis le texte appelé "Ré" dans Théorie des exceptions, voilà ma fantaisie du jour, qui me trottait en tête depuis longtemps.

Ré, bien sûr, depuis toujours. Drame : "Tout commence au bord de la mer." Ré : Retour éternel, comme dit Sollers.

Sol, pour Sollers. El sol, soleil. Solitude, seul.

Fa ? Mais oui : Fa, c’est Lois en Chinois, l’idéogramme Fa est tracé sur la couverture de ce livre, par François Cheng, si je ne me trompe pas. Sollers s’amuse de ce que France, en chinois, c’est Fa-Guo.

La ? Bien sûr, depuis le début aussi. Être là, être le là même, bien avant l’époque heideggérienne, dans Drame par exemple, "roman sur l’être-le-là". "Il ne me semble être là en définitive que pour changer, oublier (l’après-midi devant lui se perd dans un ciel proche et noir), comme s’il était chaque fois ce qui rappelle le bord, la fissure, la chute". "Pour l’instant, je suis là, déposé par hasard dans un brouillard lumineux, ignorant d’où je viens, où j’irai." - "Or si les détails restent inchangés - ce bâtiment et pas un autre -, je veux dire que si le monde est là tout à coup, c’est qu’il disparu comme monde pour apparaître (en ne perdant rien) uniquement comme "là". (67) - "Problème : (...) Comment être là ?" (61)

Si ? Oh, non, j’ai beau chercher, je ne vois pas beaucoup de si, chez Sollers... A moins de chercher dans stylo, stylo, lys, ici... Pas évident. Plutôt oui. Contre le si du commandeur, pour le no de don Giovanni. Mais justement, ce non est un oui. Peut-être le baroque est-il, justement, un si, plutôt qu’un oui ? D’autant plus s’il est italien, espagnol ? Va pour si !

Il reste do et mi... Presque un prénom.

Le film n’a pas, à notre connaissance, été édité en DVD.

Bonjour à tous

Où pourrais je m’adresser, ou à qui devrais je m’adresser pour acceder enfin à ce film de labarthe ?

bien cordialement

H JL D .