Dès 1973, nous étions prévenus :

« mais est-ce qu’on peut mettre le tout en vrac en jet continu personne ne pourra naviguer là-dedans c’est sûr la ponctuation est nécessaire la ponctuation vieux c’est la métaphysique elle-même en personne y compris les blancs les scansions tant pis il faut que les acteurs fassent désormais un peu de gymnastique sans quoi on n’en sortira jamais »

« non les flics ne pourront pas défigurer notre programme je dis au contraire qu’avec ça nous nous installons au coeur du pouvoir qu’on le fait sauter si on tient sur les points obscurs »

Philippe Sollers, H, Seuil, coll. Tel Quel, 1973, p. 14 et 56.

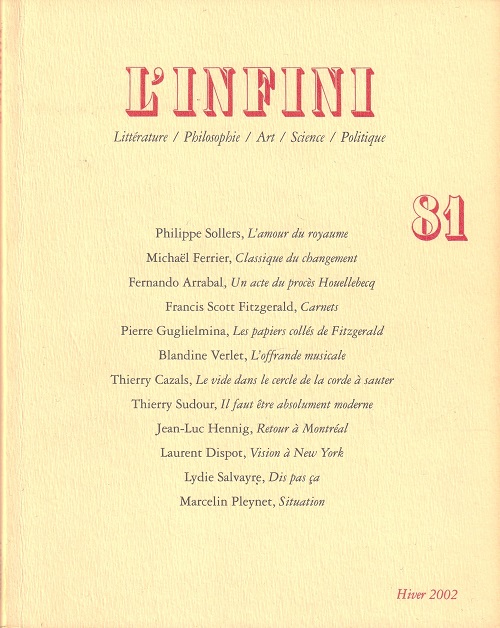

En 1981, c’est Paradis. Toujours sans ponctuation. Certains ne s’en sont jamais remis. « Ici l’oeil s’efface dans ce dont se souvient l’oreille. » Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. En 2002, Michaël Ferrier analysait les enjeux de cet ovni dans L’Infini n°81. Dans le même numéro, Sollers publiait L’amour du Royaume.

Sollers, Abraham, Aristote et la Chine :

notes pour un quatuor

— Quelle est la signification, alors, de votre publication de Paradis en feuilleton ?

— Philippe SOLLERS : C’est de produire un symptôme pour que, éventuellement, quelqu’un se demande ce que ça veut dire. Ça ne manquera pas d’arriver que quelqu’un se demande ce que ça veut dire. » « Pourquoi je suis si peu religieux » (1978)Pas mal d’arriver à ça rien qu’avec des mots sur la page (Paradis, p. 9).

La cause est entendue, Philippe Sollers est au mieux un fantaisiste jonglant avec les mots et les théories au gré de ses humeurs, au pire un adroit fumiste qui passe son temps à changer et à se renier : une visite au Pape, une autre à Jean-Marie Messier, un mot sur Loft Story, et l’on n’aura pas de mal à lui octroyer de surcroît un brevet de sénilité définitive. Sollers est vieux, il est gaga : « Vous désespérez la jeunesse ! Maaaître ! » comme disaient les deux acolytes, le gros costaud et le petit maigre, venus interviewer Céline dans les premières pages de Rigodon.

De fait, si ses écrits ont dès le début sollicité la perspicacité de ses contemporains

et, hormis les célèbres réactions d’Aragon et de Mauriac, donné rapidement naissance à de nombreuses analyses [1], depuis quelques années pourtant, et à quelques exceptions près dont la plus notable est celle de Philippe Forest, auteur en 1991 d’un doctorat sur Sollers qui fera date [2], ils ne semblent plus guère susciter dans ce milieu qu’une vague indifférence, mêlée de temps à autre d’agacement ou de réprobation. Comme le dit le principal désintéressé lui-même, avec cette pointe d’exagération qui sied aux grands isolés : « L’Université me fait mourir en 1968 [3]. »

Le problème, c’est que dès qu’on se pose la question de savoir comment aborder les problèmes de la fiction, de la narration, des personnages ou du retour du Je dans la littérature, de la chronologie et de la temporalité, de la construction même d’un roman, ainsi que de ce qu’est ou n’est pas un roman aujourd’hui et, last but not least, de la pratique du langage dans son lien avec les grands problèmes philosophiques mais aussi dans une perspective politique, l’œuvre de Sollers apparaît bel et bien incontournable. Là-dessus, on ne pourra pas faire indéfiniment diversion.

Car, quoi qu’on puisse penser par ailleurs des stratégies de Sollers, de celles qu’il a ou qu’on lui prête — projets, circonscriptions, circonvolutions, cabales... —, il faut bien se rendre à l’évidence : depuis plus de 40 ans désormais, son travail d’écrivain est l’un des plus décisifs de notre temps ; non seulement il accompagne, sans s’y réduire, la plupart des mutations littéraires qui ont traversé le siècle dernier (« Nouveau Roman », retour au réalisme et à l’autobiographie, mais aussi, ce qu’on souligne rarement, expériences quasi oulipiennes de Drame et de Nombres), mais il pose aussi, avec une acuité particulière, les enjeux de celui qui nous attend. On voudrait ici en donner une idée, en prenant pour exemple les trois premières pages de Paradis.

On n’y échappe presque jamais pour commencer : Paradis frappe d’abord, c’est une évidence, par son absence de ponctuation. Ou, pour en faire un tableau déjà plus précis : ni ponctuation ni majuscules ni alinéas. Cependant, cette présentation ne convient pas, pour au moins trois raisons. Tout d’abord, elle est trompeuse : Paradis se définirait par une série de manques ou de négations, ce qui est éluder à bon compte une certaine force d’affirmation continue qui soutient ce livre de part en part, cascade jetée dans le noir, nageur passant les lignes, voyageur traversant la grande place [4]. Ensuite parce qu’elle incite à assimiler Sollers à des entreprises littéraires comme celles de Joyce et de Faulkner ou à certaines pages de Claude Simon, alors que Paradis s’inscrit dans un projet à bien des égards complètement neuf, ni retranscription d’un monologue intérieur, ni écriture automatique [5]. Enfin, parce qu’elle masque à bon compte plusieurs autres aspects du texte, tout aussi importants. Il en est de l’absence de ponctuation chez Sollers comme de l’absence du e dans La disparition de Perec : relever le phénomène n’est pas l’expliquer, et ce simple constat n’est pas un but critique en soi. Il empêche également de bien saisir l’ampleur et la variété du projet de !’écrivain, les extraordinaires ressources de l’instrument stylistique qu’il se forge et qui ne sont nullement réductibles à la simple absence de ponctuation.

Revenons-y donc un instant, afin d’essayer de saisir ce qui retient Sollers dans ce procédé. La ponctuation est aujourd’hui pour l’essentiel une notion logico-grammaticale [6]. Il n ’en a pas toujours été ainsi. La ponctuation a en effet subi au fil des âges, notamment au XIXe siècle, une « dérythmication » presque totale : on l’a pour ainsi dire dix-neuviémisée. Si on jette un coup d’œil aux textes du XVIIe et du XVIIIe siècle par exemple, dans leur version originale, on s’apercevra rapidement qu’ils ne se plient pas aux normes modernes : une virgule y marque plus souvent un arrêt de la respiration qu’une contrainte logique ou sémantique. C’est notamment le XIX siècle, son positivisme et son goût immodéré pour la philologie, qui a peu à peu effacé cette rythmique et étendu ainsi son industrialisation à ce qui fait le tissu même de notre parole : notre voix.

Autant dire que la question du sujet se trouve au cœur de cette affaire. Pour Sollers, la ponctuation est une notion poétique ; elle ne doit pas se régler au moyen des signes conventionnels d’une société préoccupée d’imposer ses signes et ses verrous (« ils n’enregistrent que les points de rencontre avec leur image virgule tiret point virgule », p. 9), de domestiquer la voix, mais d’un souffle personnel, qui se trouve et s’éprouve dans l’acte d’écrire. Une fois la ponctuation supprimée, il n’y a plus de repères visibles, et il faut se régler d’une autre manière, intérieure, qu’on pourra nommer si l’on veut le souffle, ou la voix. Le mot « voix » est, rappelons-le, celui qui ouvre le texte de Paradis (« voix fleur lumière écho des lumières », p. 7, première ligne). Trouvez votre voix, et vous serez en paradis : il suffisait d’y penser.

À partir de là, éliminer la ponctuation, non pas pendant quelques pages, mais durant des volumes entiers (autre différence de taille, c’est le cas de le dire, avec Joyce, Faulkner ou Simon) revient véritablement à une déclaration de guerre contre les principes mêmes qui régissent notre appréhension des textes écrits, c’est-à-dire les normes linguistiques et les conventions logiques qui règlent aujourd’hui notre rapport à l’écrit. Un exemple nous permettra ici de mieux comprendre, qu’on empruntera, ce n’est pas un hasard, à un texte du XVIIe siècle : le pari de Latroon. Meriton Latroon est le héros d’un roman picaresque intitulé English Rogue, dont l’auteur nous est inconnu [7]. Il aime à rire, il aime à boire, mais il n’a pas beaucoup d’argent, trois caractéristiques qui nous le rendent déjà éminemment sympathique : solitaire impécunieux, le gaillard ne manque pourtant pas de ressources pour étancher sa soif, et va utiliser l’écriture comme une arme. Voici, à titre d ’exemple, les quelques mots qui nous restent de Mériton Latroon :

j’ai vu un paon avec une traîne de feu

j’ai vu une étoile filante lâchant des grêlons

j’ai vu un nuage ceint de lierre

j’ai vu un vieux chêne ramper ventre à terre

j’ ai vu une fourmi en train d’avaler une baleine

j’ai vu une mer saumâtre écumant de bière

j’ai vu un verre de Venise profond de vingt pieds

j’ai vu un puits débordant de larmes

j’ai vu des yeux d’hommes en feu

j’ai vu une maison plus haut dans le ciel que la lune

j’ai vu le soleil briller à minuit

j’ai vu l’homme qui a contemplé toutes ces merveilles

Après avoir écrie sur une feuille de papier ces quelques vers aux accents rimbaldiens, Latroon parie tranquillement une chope de bière : il a vu, de ses yeux vu, toutes ces merveilles, ces visions de paradis, et il peut le prouver. Bien sûr, on ne le croit pas : il récite alors son poème, mais en y ajoutant la ponctuation qu’il avait omise sur le papier : « ]’ai vu un paon ; avec une traîne de feu, j’ai vu une étoile filante ; lâchant des grêlons, j’ai vu un nuage ; ceint de lierre, j’ai vu un vieux chêne ; ramper ventre à terre j’ai vu une fourmi ; en train d’avaler une baleine, j’ai vu une mer saumâtre ; écumant de bière, j’ai vu un verre de Venise ... etc. » Le tour est joué : Lactroon peut boire sa bière et s’en aller. Il a gagné son pari.

On l’aura compris : la ponctuation remet de l’ordre, rationalise, donne une signification. Elle est salariée, transforme le poète en prosateur, la vision en agrégats d’expériences prosaïques, la page vivante et vibrante en un morne discours. Elle déclenche le grand manège social, rémunère les aubergistes et fait encrer le texte dans un troc généralisé.

Elle a également — tous les professeurs le savent — une fonction de coercition. La ponctuation est un facteur d’ordre, le maton du texte, la matrone à l’œil sévère et la bouche pincée. Question : pourquoi la ponctuation ? Réponse, donnée par Sollers lui-même : « Garantie de circulation d’une information donc de sa surveillance à chaque étape de la transaction » (p. 257). Paradis pourrait donc être considéré comme un roman au revers de la prose (« l’envers de l’histoire contemporaine » disait Balzac pour définir La Comédie humaine), un poème qui ne se rangerait pourtant pas sous cette appellation générique, un poème inaperçu [8]. Un texte qui n’est pas tout à fait au point, qui refuse de s’inscrire dans un registre, qui ne marche pas au pas. Un facteur de trouble, un peu à la manière de ce personnage de Woody Allen dans Deconstructing Harry (1998), sur lequel la caméra n’arrive pas à faire le point, sur lequel l’image n’arrive pas à prendre.

Prenons un autre exemple. La phrase suivante est sans ponctuation ; elle ne figure

pas dans Paradis, mais il me plaît de penser qu’elle en indique quelque peu l’esprit :

Le professeur a dit l’étudiant est un imbécile

Selon que vous la ponctuerez d’une manière :

Le professeur a dit : « L’étudiant est un imbécile »

ou d’une autre :

Le professeur, a dit l’étudiant, est un imbécile.

vous aboutirez à deux énoncés de sens différents et, faut-il le préciser, sensiblement différents. Entre les deux, Paradis ne choisit pas (du coup, nous sommes tous des imbéciles), et reste ouvert « au flot des possibles » (p. 117) : c’est l’ouverture d’un sens mobile. Par exemple (p. 148) :

« le soleil s’infiltre dans la pagode de la grande oie nuite dans la cité interdite »

Petit exercice de grammaire aberrante : si l’on coupe dans le texte de Paradis, c’est-à-dire si on lui fait violence pour lui imposer un carcan grammatical et que l’on sorte ainsi du flot qui nous emporte, on peut aisément y repérer un sujet (« le soleil »), un verbe (« s’infiltre ») et un complément (« dans la pagode de la grande oie »). Le problème, c’est que ce complément ou une partie de celui-ci peut se reconvertir instantanément en sujet pour relancer le texte dans une nouvelle direction : suivez le fil de la lecture, laissez-vous entraîner par son souffle : « la grande oie nuite dans la cité interdite », et voici que nous passons de l’aube au crépuscule, et que notre grande oie s’envole pour aller passer la nuit à Pékin. Il n’y a pas ici à proprement parler de polysémie, de sens pluriel ou éclaté, mais une écriture qui s’engendre d’elle-même, d’une seule coulée. Il n’y a pas non plus de violence faite à la langue ou à la grammaire : la ponctuation n’est d’ailleurs pas combattue, elle est évitée (nuance essentielle), et même si le verbe « nuiter » n’existe pas, on en comprend aisément le sens grâce au souvenir du substantif « nuitée ». Il s’agit donc non pas d’une incartade — sur le modèle convenu d’une rébellion contre les normes imposées — mais d’un écart, non d’un sens éclaté mais d’un sens écarté, en dérivation, en défixation, en dérive. Étrange guerre décalée.

On pourra reconnaître ce mécanisme, enrichi et démultiplié par quelques autres, cet ensemble de déclics formant ouvroir, dans de nombreux « passages » de Paradis.

Ainsi, le texte ne se fige pas, il s’élance, vire, s’évertue : il enveloppe, il emporte, en même temps qu’il se suspend : c’est le trait contre les figures, l’herbe contre la pierre, ou le mouvement de l’eau. Un tourbillon. Un coup de vent.

On n’aura pas de mal à trouver dans cette force en mouvement le principe même de la joie qui se transmet aux lecteurs sensibles à l’écriture de Sollers. Cette force a une vertu poétique, mais aussi politique : elle ne vient de nulle part et ne va nulle part, mais elle n’en est pas moins porteuse d’une puissance d’affirmation à l’encontre d’un certain nombre d’obligations, de mots d’ordre qui voudraient la refréner ou l’anéantir, contre ce qu’il appelle joliment « l’armée des tu-dois-il-faut » (p. 38)... Notons au passage que le trait d’union, qui entre dans la fabrication des mots composés, pourrait être considéré comme la dernière trace de ponctuation de Paradis (puisqu’il est en quelque sorte le frère jumeau du tiret) : or, comme dans l’expression ci-dessus, ce sosie typographique est dans l’immense majorité des cas associé à des syntagmes péjoratifs (« église-armée » p. 44, « né-le » p. 41), caractérisé comme la marque de l’union, de l’automatisme, de l’enchaînement. C’est l’ensemble de ces automatismes sociaux et psychologiques, de ces enchaînements natifs pris dans une configuration immémoriale (« né-le »), que le texte entend contourner, ou plus exactement encore, dérouter. Ajoutons que cette poétique rejoint d’une certaine manière les questions que posent actuellement certains auteurs caribéens dans la double perspective d’un travail sur la mémoire et d’un élan vers d’autres cultures : il est curieux de voir que le travail sur la ponctuation (travail exigeant, auquel peu d’écrivains semblent aujourd’hui prêts à se mesurer) est aussi un aspect qui a posé problème par exemple à Édouard Glissant. Celui-ci, à une question de Barbara Lini (« Quel rôle donnez-vous à l’emploi de la ponctuation dans vos textes ? »), faisait en effet la réponse suivante : « Il est évident aujourd’hui que la ponctuation n’a plus de légitimité. Aujourd’hui, en ce qui me concerne, mais je crois que cela est valable pour tous les écrivains, je dis que j’écris en langue française mais j’écris en présence de toutes les langues du monde même si je n’en connais aucune, parce qu’elles sont là autour de moi, parce que je sais leur existence. Je ne peux pas écrire ma langue avec sa seule implication historique, ma langue s’ouvre à toutes les langues du monde. Ça ne veut pas dire qu’elle devient bâtarde, un mélange, ça veut dire qu’elle est imprégnée par toutes les langues du monde et que sa ponctuation historique perd de sa pertinence et que je suis libre de promener la langue dans toutes les dérives, dans toutes les traces, où la virgule, le point-virgule, le point cessent d’être des points de repère satisfaisants [9]. »

Écrire « en présence de toutes les langues du monde » : la formule est voisine de celles qu’utilisait Sollers, quelques années auparavant déjà, dans Paradis : « tous les jeux de mots possibles en même temps dans toutes les langues » (p. 21-22), ou encore, formule superbe : « je feuillette en esperanto planiglobe le dernier le rouillage sur nos origines » (p. 28). Trait piquant pour tous ceux qui persistent à ne voir en Sollers que le prototype de l’intellectuel parisien, peu d’œuvres se trouvent aujourd’hui autant que la sienne en phase avec les questions les plus cruciales de notre « planiglobe ».

Une autre caractéristique de Paradis, bien moins souvent commentée, est l’absence de toute majuscule. On se doute bien que réduire à la minuscule tous les noms propres qui viennent prendre place dans le récit est aussi une manière de dénier le pouvoir de l’étiquette. Mais on ne s’est jamais attardé, à ma connaissance, sur les deux premiers noms propres qui vont subir l’effet de cette « minusculisation ». Qu’on y prête attention : Aristote et Abraham sont les deux premiers noms propres cités dans Paradis. Le narrateur nous déclare tout d’abord qu’il va tenter ce que personne n’a réussi, retrouver la « matière des matières », « bien avant abraham lui-même » (p. 8). Puis il querelle Aristote sur des questions de genres littéraires, tragédie, comédie, dithyrambes, chants phalliques ... Le lecteur fatigué d’aujourd’hui passe rapidement sur ces lignes où il ne comprend goutte. Il a tort.

Car Abraham et Aristote, on me l’accordera, ne sont pas n’importe qui. Ils désignent les commencements, les origines, ce que le A majuscule qui leur est habituellement décerné résume d’ailleurs éloquemment. Abraham : le patriarche. De lui viendront Ismaël (avec Agar, sa servante égyptienne) et Isaac (avec Sarah, sa femme) et une nombreuse descendance. C’est l’ancêtre à la fois des Juifs et des Arabes (la tradition musulmane attribue en effet à Abraham et à Ismaël la découverte de la célèbre pierre noire et la fondation de la Kaba, l’édifice central de la Mecque). Autant dire l’ancêtre de la situation tragique que nous connaissons aujourd’hui ...

Remonter bien avant Abraham lui-même, comme se le propose le narrateur de Paradis, c’est donc passer outre — ou plutôt passer amont — à ce que Jacques Derrida nomme « la tradition abrahamique » : « Mon langage, rappelle le célèbre philosophe, est marqué par un certain nombre de sceaux chrétiens, il est scellé. "Chrétiens" signifie aussi ... juifs. Il y a un lien avec le judaïsme, l’islam, ce que j’appelle "la tradition abrahamique". Mon discours porte le sceau de cette tradition abrahamique complexe [10]. » Le projet de Sollers n’est pas tant de dénier ou de renier cette tradition abrahamique (peu de livres font écho à la Bible comme ceux de Sollers), mais d’en faire sauter les verrous, ce que Derrida nomme les « sceaux », les points de fixation par où cette tradition s’est aujourd’hui fossilisée. Une nouvelle sortie d’Égypte, en quelque sorte.

Quant à Aristote (- 384 /- 322 av J.-C.), que Platon surnommait « l’intelligence » (ou « le lecteur » ...), son nom n’est pas associé au hasard à celui d’Abraham dans cette page. Il représente l’autre branche de la pince, le deuxième pli pris par la pensée occidentale. On n ’en finirait pas, en effet, de montrer à quel point celle-ci lui est redevable : biologie, sciences naturelles, justice, éducation, météorologie ... Il fut au fondement de presque toutes les sciences de la nature et de l’homme, et il n’est pas exagéré d’affirmer que, jusqu’au début du XXe siècle, la seule logique connue était celle d’Aristote. La revue Littérature lui consacrait d’ailleurs encore, à l’orée du XXIe siècle, un numéro spécial significativement intitulé « Aristote au bras long » (Larousse, juin 2001).

Or, si le nom d’Aristote apparaît dès la deuxième page de Paradis, juste après celui d’Abraham, c’est non pour lui rendre hommage mais pour lui apporter contradiction , doute, soupçon, complément, restriction (« aristote dit que [...] mais », p. 8) [11]. C’est en effet sur le rythme, la grammaire et la logique, tous instruments hérités du vivier aristotélicien, que le travail de Sollers va s’effectuer, et notamment sur ces règles d’airain de notre civilisation : les trois principes sans lesquels aucune pensée n’est possible, le principe d’identité (A est A), le principe de non-contradiction (on ne peut pas à la fois affirmer deux propositions contradictoires), et son corrolaire, le principe du tiers exclu (si deux propositions sont contradictoires, alors l’une est vraie et l’autre fausse). Sollers met en branle une poétique qui va se faufiler entre les trois piliers de cette triade et leur donner le tournis. Paradis est transpercé de traits qui viennent cribler la logique aristotélicienne, et ce dès les premières pages : celles-ci font exploser une multitude d’énoncés qui, vus sous le surplomb ancestral d’une conception occidentale, seraient dits « impensables ». Car c’est bien d’un triple impensé qu’il s’agit ici : le principe d’identité, tout d’abord, est ainsi battu en brèche, par une série vertigineuse de voix et de langues tous entraînés par le flux tendu de la phrase : prolifération étoilée de genres et de registres, commentaires sportifs, petites annonces, prières, publicité, chroniques d’actualité, « gosiers bourrés de refrains » (p. 134)...

La part la plus remarquable de ce travail réside sans doute dans cette intertextualité vibrionnante qui caractérise tous les écrits de Sollers, ce tissu de citations plus ou moins visibles, tour à tour affichées ou mises sous le boisseau, humus subtil, terreau discrètement travaillé. Comme le résume ironiquement le narrateur de Passion fixe : « Certains passages sont obscurs et semblent venir d’autres livres [12]. » Ainsi , pour en rester à la première page de Paradis, s’y trouvent « convoqués » (au sens étymologique), entre autres Coleridge et son Kubla Khan (déjà le texte se déporte vers l’Orient), et Georges Bataille (« Je ne puis regarder comme libre un être n’ayant pas le désir de trancher en lui les liens du langage » ). Le plaisir de la lecture vient aussi de ces citations, de leur reprise et de leur travail souterrain, de leurs recontextualisations et des effets variés qu’elles engendrent, qui vont de la référence culturelle à l’humour délicieusement potache en passant par la critique sociale la plus acerbe (« papotage et radotage sont les deux mamelles de la france » dit notamment ce Sully moderne, p. 55).

Mais ces citations multiples et qui agacent tant de lecteurs — en ces temps de macération nombriliste qui font le bonheur d’une certaine prose égotiste, l’irritation est bien sûr un symptôme [13] — doivent se comprendre dans cette perspective d’une intertextualité qui vise à créer une interlangue. Il ne s’agit pas en effet d’une savante démonstration de culture, mais bien au contraire de refuser les paroles de l’autorité, et notamment de la première d’entre elles, celle de l’héritage. Et si cette lutte s’inscrit bien évidemment dans le fameux mouvement de « la mort de l’auteur », tel que l’ont explicité — et prôné — en leur temps Michel Foucault et Roland Barthes, elle n’y est pourtant pas réductible. La « politique de l’autreur [14] » telle que la met en place Sollers, plutôt que le suicide spectaculaire de l’auteur, correspond bien plutôt à mon sens à sa renaissance en tant qu’« autreur », ou altérateur, c’est-à-dire la « mise en place roulante, sélective des positions d’énonciation possibles [15] ». Un nouveau sujet s’en échappe, très peu personnel et très peu centré sur le moi. Ainsi se déploie dans Paradis une flotille de souvenirs vrais ou fictifs, indécidables, éparpillés tels les débris d’une explosion, « bouillon brouillé des mémoires » (p. 109). On pourrait bien sûr, à quelques tâtonnements près, reconstituer une ou des histoires, un homme qui tente de faire l’amour à une femme endormie au milieu de la nuit, une fête un peu trop arrosée et parfumée au haschich ... Une narration intermittente se déroule : nous sommes par exemple à Paris, un 15 août (jour de l’Assomption, bien sûr), et il n’y manque même pas la précision météorologique qui fournit l’incipit de tant de grands textes romanesques du passé (il fait 33°5 à l’ombre, relisez la p. 29). Mais non, l’« action » se déplace, Venise, New York, Pékin, ailleurs, comme pour troubler des repères qui jamais n’existèrent. Il arrive de même au récit de reprendre certains faits désormais bien connus de la vie de l’auteur (p. 41 : « né 28 novembre 1936 à midi front popu guerre d’espagne », ou des allusions à la guerre d’Algérie), mais il ne s’y laisse jamais réduire. Car il s’agit justement d’échapper à l’autobiographie, de ne pas réduire commodément cette voix à celle de celui qui est « né-le », en novembre ... Dans Paradis, Sollers invente une nouvelle forme : l’« autobribographie ». Par elle, il s’agit en fait de traverser ces emmêlements et toutes ces péripéties somme toute secondaires pour en faire les « péripérécits d’une ascension invisible » (p. 120), de nier l’espace et le temps et sa propre apparition dans l’espace-temps (fondation, origine, socle natal de la pensée) au profit de la seule résonance de ce qui est dit.

Du coup, la perception du temps, cet autre grand pli de notre pensée, se trouve également contournée : les premières apparitions du pronom de la première personne dans Paradis sont ainsi presque toutes associées à une disponibilité presque inimaginable, dans notre langue, des temps verbaux : « j’ai commencé je commence », « j’en viens, j’y rêvais j’y vais » (p. 7), et cette série superbe : « j’y fus j’y étais j’y est je m’y fus j’y serai j’irai » (p. 8). Quelque chose ici remonte en amont des présupposés les plus tenaces de notre pensée, de notre manière de raconter, du concept auto centré du « je » dans l’universalité supposée (et bien souvent imposée) de la conception européenne du temps et de l’identité.

Le langage lui-même n’est pas à l’abri de ce décentrement (Roland Barthes déjà, dans L’Empire des Sens, entendait porter, via la référence japonaise, « le soupçon sur l’idéologie même de notre parole »). Les langues ici prolifèrent, migrent et se divisent les unes les autres : latin, chinois, hébreu, anglais... « tous les jeux de mots possibles dans toutes les langues », Sollers est « en exil sur le bout de la langue » (Paradis, p. 162). On songe à Joyce confiant à August Suter cette remarque étonnante, et qui décrit on ne peut mieux son entreprise : « Je suis allé au bout de l’anglais [16]. »

Le principe de non-contradiction enfin, et ce à nouveau dès les premières pages, est à la fois affiché et curieusement décalé : « je les vois brûler non je ne les vois pas je les pense non je ne les pense pas » (Paradis, p. 8). L’un des plus troublants effets de lecture déclenchés repose sans doute sur cette sensation fort déstabilisante d’un texte qui prend son essor dans la coexistence tranquille de plusieurs formes de paroles habituellement présentées comme incompatibles (« oui et non ne sont pas oui et non selon les ouis et les nons les degrés du oui sont remplis de nons les déserts du non de ouis », p. 134), tout comme -comparaison éclairante, fournie par le texte lui-même -le palmier qui ne fleurit que si l’on plante l’arbre mâle à côté de l’arbre femelle : « chaque phrase près de son contraire » (p. 128). Ainsi, l’identité, le temps, le langage, la logique, la différence sexuelle, tout se trouble soudain pour se trouver reformulé d’une autre manière, comme si le monde était désormais devenu lisible d’une autre position, de biais : un pas de côté.

VOIR SUR PILEFACE

« La Méditerranée est, comme le notait Roland Barthes dans un texte sur Cy Twombly, un énorme complexe de souvenirs et de sensations : des langues, la grecque et la latine, [...] une culture, historique, mythologique, poétique, toute cette vie des formes, des couleurs et des lumières qui se passe à la frontière des lieux terrestres et de la plaine marine [17]. » Sortir de « toute cette vie des formes », s’éloigner de ce « grand rayonnement méditerranéen », n’est pas une entreprise aisée. Quitter à la fois la « mère méditerranée » (le jeu de mots est de Sollers lui-même, Paradis, p. 93) et le patriarche juif équivaut à une dérive profonde, secrète, dont l’absence de ponctuation n’est que la marque la plus spectaculaire. Pour ce faire cependant, Sollers dispose d’un allié de choix (je veux dire : qu’il s’est choisi) : la Chine.

« Accord réputé impossible judéo-grec,

sous forme imprévue asiatique.

L’avenir quoi. » (Passion fixe, p. 62).

On aura reconnu en effet dans cette autre logique, dans cet autre montage de l’écriture et de la pensée, ce que Sollers nomme « La voie chinoise », dans un bel article élogieux qui constitue l’une des premières reconnaissances médiatiques du travail essentiel de François Jullien [18]. Si l’on remonte près de 20 ans en arrière, voici ce qu’il disait déjà avoir trouvé en Chine, dans un entretien avec Shuhsi Kao : « Il y avait quelque chose qui n’était pas seulement du savoir mais une sorte d’expérience personnelle qui faisait rupture pour moi très fortement avec la culture occidentale, avec sa façon de se centrer, de faire axe sur une sorte de complétude, d’unité substantielle [19]. »

Car la Chine ne tarde pas à faire son apparition dans Paradis, dès la page suivant les évocations d’Abraham et d’Aristote, par le biais d’une expression chinoise judicieusement lancée : « l’expression chinoise lianxie veut dire lier en écrivant en avant » (p. 9). La géographie même de ces impacts successifs sur la page nous importe : suite à Abraham puis à Aristote (p. 8) survient donc la Chine, qui va emporter ces deux références vers l’avant, dans une spirale imprévue. Lier en écrivant en avant : si Paradis se propose de dépasser les deux sources principales de la culture occidentale, c’est en effet non pas de manière hégélienne, par la découverte d’un troisième terme qui serait une habile combinaison des deux premiers, mais par un déportement vers d’autres contrées de la pensée, en l’occurrence la Chine : « Comment tenir le fil l’entre deux le bleu c’est ça la chine » (p. 145). Pas de troisième terme, pas d’au-delà conciliant : le Paradis de Sollers n’est pas un produit de synthèse. Nous passons ainsi du principe d’identité à un principe d’altérité, du principe du tiers exclu à un tiers soudainement inclus, du principe de non-contradiction aristotélicien à un indécidable tournoyant, sorte de typhon jeté vers l’avant.

Débordements, empiétements, fuites, glissements, dérapages, silences parlants au milieu des bavardages (« tout est à apprendre de l’asie berceau d’aphasie », p. 148), ce style unique et plurivoque ressemble à un bateau ivre voguant sur la mer de Chine :

« j’écris ça en quoi en français du français ça de l’hébreu oui du chinois en état d’ébriasité » (p. 113).

Ni synthèse hégélienne, ni logique de l’identité aristotélicienne, ce processus permanent d’actualisation et de potentialisation ne répond plus au si bien nommé principe du « tiers exclu », mais à celui qu’on pourrait dire du tiers inclus : variation, modulation, examen simultané des diverses dimensions d’un phénomène. Spirale, elle exclut toute fixation qui serait une aliénation du processus de vie et c’est pour quoi elle débouche volontiers sur le paradoxe (par lequel on se targue si souvent de « définir » Sollers) et sur l’inachèvement : calculs de côté, inévitable descente du ciel, visite des souvenirs, séances des rythmes ... C’est la flambée multiple de l’infini. Ainsi s’écrivent, dans la première page de Paradis, toute une série de mots disant le flux, « cascade », « fontaine », « collier », « filet » : « Dès le début c’est perdu » (p. 8). L’écriture est ainsi une expérience de la perte, mais d’une perte joyeuse, fluide, qui est aussi une trouvaille : c’est qu’un souffle nous entraîne. Le sens vient pour être emporté (écrire en liant en avant), révélant « en toutes choses des plus merdiques aux plus nobles une espèce de sentir fondamental » (p. 143). Flux, cascade, fontaine, ces quelques mots qui ouvrent Paradis et lui donnent sa respiration élémentaire ne viennent pas de la vieille tradition héraclitéenne du fleuve, censée dire le sentiment poignant de l’éphémère, mais bien de la Chine ancienne : loin des ambitions marmoréennes qui ont si souvent défini notre littérature, c’est « le mystère de la rivière qui coule toujours » (p. 133).

Ce déport, ce détour hétérologique, il est sensible dès le premier mot de Paradis. Paradis s’ouvre en effet sur un mot : « voix ». Est-ce un singulier ? Est-ce un pluriel ? Chacun sait que nous avons le choix, en français, entre le masculin et le féminin , ou plutôt que nous sommes tenus de choisir, que le neutre n’existe pas. Roland Barthes, avec lequel Sollers a décidément « une sorte de communauté de sensibilité » (Improvisations, op. cit., p. 76), et qui inclura dans L’Empire des Signes un texte de Sollers (justement sur l’écriture chinoise), le faisait remarquer dans son texte écrit au retour de Chine : il y a une certaine conception occidentale de l’opposition masculin/féminin, inscrite à même la langue française et qui ne se trouve pas sous cette forme en Chine : « [...] pour combien de mots dont nous souhaiterions en nous-mêmes respecter l’indifférenciation, sommes-nous obligés de choisir entre le masculin et le féminin, puisque notre langue comporte ces deux rubriques et ces deux-là seulement ? Nous, Français, sommes astreints à parler masculin/féminin [20]. »

Quelqu’un s’aviserait-il de lire attentivement Femmes et Passion fixe (cet étrange roman d’amour chinois), il y trouverait pour sûr cette problématique neuve, cet entrelacs chinois [21]. Mais le choix entre le singulier et le pluriel nous en offre encore une autre variante. Une « voix » donc nous parle dans Paradis, ou plusieurs, ou bien encore un ensemble de voix qui nous donne une impression unique. Le texte oscille ainsi, dès les premiers mots, « fleur lumière écho des lumières » : il sera à la fois l’un et l’autre, écho de l’autre dans l’un, fleuri.

Il ne s’agit donc pas chez Sollers, comme on a pu le lire cent fois de la part de ses détracteurs, d’une lubie ou d’une « fixation » chinoise mais, bien au contraire, d’un processus de déplacement, pour lequel la Chine fournit un dispositif opératoire, poétique et expérimental à la fois, et non un but en soi. En d’autres termes, si l’on définit l’Occident, comme le fait Sollers, comme cette très bizarre aventure surgie du Proche-Orient, sortie de la Bible et de la culture grecque (Abraham et Aristote), de leur mélange contradictoire, de leur opposition fondamentale, de leur multiplication l’une par l’autre [22], le mouvement qui est en train de s’opérer n’est pas tant un reniement ou un dépassement, ou la marque d’une crise ou d’un déclin comme le prophétisaient déjà Paul Valéry ou Oswald Spengler [23], que l’entrée, dans le processus de la pensée européenne elle-même, d’une nouvelle hétérotopie interne qui avait jusque-là été peu ou prou laissée dans l’ombre.

Il est certain en effet que cette entreprise est à mettre en rapport avec le grand tremblement qui secoue actuellement notre planète, ce processus de relation généralisée dont porte témoignage, dans une autre direction, la pensée d’Édouard Glissant [24]• Le modèle, tel que nous le fournit Paradis, en est bien sûr musical : valse (« au commencement était la valse », p. 104), java, rumba, toutes danses absurdes et harmonieuses à la fois : la Vita Nuova n’est pas très loin de la bossa nova. Abraham, Aristote, Sollers, la Chine : ce quatuor pourrait sans peine s’enrichir de plusieurs autres partitions.

Par ce détour chinois, l’œuvre de Sollers dessine donc avec grâce et fluidité, avec souplesse, une ouverture sur d’autres deltas que peu de personnes aujourd’hui semblent mesurer, le territoire d’une rencontre inouïe qui sera sans doute celle du XXIe siècle. Faut-il s’étonner que, dans un Hexagone de jour en jour plus chagrin, racorni, réduit aux dimensions d’un loft et attentif comme jamais aux « journaux de proximité », cet essai incessant de problématique interculrurelle ne soit pas toujours bien reçu ? « L’idéogramme Touei évoque en effet quelqu’un qui parle et si vous ne l’entendez pas, c’est que vous ne savez pas l’écouter » (Passion fixe).

Michaël Ferrier, L’Infini 81 (printemps 2002), p. 19-32.

La révolution Paradis

La Chine chez Sollers :

L’harmonie du Yin et du Yang dans l’univers sollersien

[1] Trois repères importants parmi d’autres : M. Foucault, sur Le Parc (« Distance, aspect, origine », Théorie d’ensemble, Seuil, 1968), J. Derrida, sur Nombres (La dissémination, Seuil, 1972), et le point d’orgue que semble constituer Sollers écrivain de R. Barthes, Seuil, 1979.

[2] Les romans de Philippe Sollers, sous la direction de Pierre Brunel, en Sorbonne. Philippe Forest en a tiré deux livres, tous deux excellents : Philippe Sollers, Seuil, 1992 et Histoire de Tel Quel, 1960-1982, Seuil, 1995.

[3] « Pourquoi j’ai été chinois », 1980, repris dans Improvisations, Gallimard, 1991.

[4] On aura reconnu des flashes tirés de la première et de la dernière page.

[5] Sur ce point, voir Ph. Forest, Philippe Sollers, op. cit., p. 203.

[6] Cf. Jacques Drillon, Traité de la ponctuation française, Gallimard, 1991.

[7] Cf. John Fischer, Pas de pitié pour les poires, Éd. Du Spectacle.

[8] « [...] ce qui est fort probable, que Paradis, qui est un énorme livre, soit un énorme poème. Ce serait amusant que personne ne s’en soit aperçu. » (Entretien avec Carole Vantroys, Lire, 6 juillet 2001). Ainsi, la poésie, qui a presque complètement disparu aujourd’hui des circuits éditoriaux les plus puissants, se défend au travers du roman : « La poésie est dans le roman qui fait du roman mille poésies » (Paradis, p. 146). Non seulement parce que nombre de romans de Sollers en traitent explicitement (Studio avec Rimbaud par exemple), mais surtout parce qu’ils s’écrivent comme une sorte de « poésie pratique ».

[9] Du pays au Tout-monde, écritures d’Édouard Glissant, Actes du Colloque de Parme, Univ. Degli Studi di Parma, 1998.

[10] D’ailleurs Derrida, film de Safaa Fathy, La Sept Arte, Gloria Films Production , 2000.

[11] Barthes déjà l’avait pressenti, à propos de H cette fois, lorsqu’il se demandait ce qui était véritablement évincé dans ce texte et donnait une réponse lumineuse : « C’est moins la ponctuation (carence somme toute superficielle) que l’enrobement, l’emboîtement, l’enjambement des propositions, c’est-à-dire la période (objet aristotélicien) » Sollers écrivain, Seuil, 1979, p. 63.

[12] Passion fixe, Gallimard , p. 74 .

[13] On songe aux phrases de Guy Debord : « Je devais faire un assez grand emploi des citations. Jamais je crois pour donner de l’autorité à une quelconque démonstration ; seulement pour faire sentir de quoi auront été tissés en profondeur cette aventure et moi-même. Les citations sont utiles dans les périodes d’ignorance ou de croyance obscurantistes » (Panégyrique, tome premier, Gallimard, 1993, p. 18-19).

[14] Dans Vision à New York (1981), Gallimard, 1988

[15] « Le tri » in Improvisations.

[16] Cité par Richard Ellmann, James joyce, Oxford University Press, 1983.

[17] L’obvie et l’obtus, Seuil, 1982, p. 171.

[18] « La voie chinoise », Le Monde des Livres, 06/02/98 , repris dans Éloge de l’Infini, Gallimard, 2001, p . 587-591 ; François Jullien, Un sage est sans idées, Seuil, 1998.

[19] « Pourquoi j’ai été chinois » (septembre 1980), in Improvisations, Gallimard, 1991.

[20] « Alors la Chine ? », article du 24/05/1974 dans Le Monde, repris dans Œuvres complètes, Seuil, tome III, 1995, p. 32-35.

[21] Dans L’lnfini n° 75 (été 2001), Philippe Sollers se plaint : « L’allusion à la Chine est quand même celle qui devrait attirer l’attention , donc on ne parle pratiquement jamais en ce qui me concerne, c’est intéressant de voir que ce n’est pas vu, alors que c’est là. » Or, il existe au Japon un petit groupe de jeun es chercheurs qui a vu cette référence et ne cesse d ’y réfléchir. Ainsi a eu lieu le 02/07/2001, à la Maison franco-japonaise de Tokyo, un excellent exposé de Hervé Couchot sur « Passion fixe, roman d’amour chinois » ... Moralité : que Sollers vienne faire un tour au japon ! Encore un petit détour...

[22] Cf. « On n’a encore rien vu », entretien avec Chowki Abdelamir pour la revue libanaise Mawakif, mars 1980 (Improvisations, op. cit.).

[23] Paul Valéry, La Crise de l’Esprit, Gallimard, NRF, 1919, Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident (le premier volume paraît en Allemagne en 1918, le second en 1922).

[24] Voir notamment Poétique de la Relation, Gallimard, 1990.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?