Jacques Derrida : « L’avenir est aux fantômes »

Jacques Derrida : « L’avenir est aux fantômes »  Benoît Peeters : « Derrida », la biographie

Benoît Peeters : « Derrida », la biographie Une rencontre avec Sollers |

Une rencontre avec Sollers |

Derrida et Tel Quel

Derrida et Tel Quel

Extraits de la biographie de Benoît Peeters « Derrida »

Extraits de la biographie de Benoît Peeters « Derrida »

Jacques Derrida : radios et télévision

Jacques Derrida : radios et télévision  Philippe Sollers, « Un pas sur la lune »

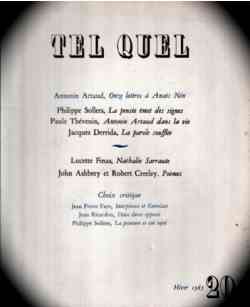

Philippe Sollers, « Un pas sur la lune »  Jacques Derrida dans Tel Quel

Jacques Derrida dans Tel Quel

Virginie Linhart et Benoît Peeters, « Derrida — le courage de la pensée » (2014)

Virginie Linhart et Benoît Peeters, « Derrida — le courage de la pensée » (2014)Version complétée de quelques notes le 29-11-13.

Ajout vidéo le 08-10-14.

Ajouts :

Entretiens avec Benoît Peeters : sur France Culture, le 14 octobre 2010 — sur France Inter, le 8 novembre 2010

Entretien avec Jacques Derrida sur les années 1964-1968 (France Culture, 1998)

Entretien de Jacques Derrida avec Alain Veinstein (21-12-01)

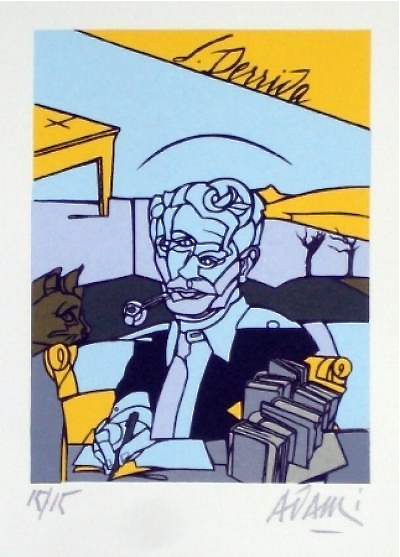

- Valerio Adami - Jacques Derrida, "portrait allégorique", 27.1.04

« Comme soudain, à force de coups de gomme et de coups de crayon, le visage, dans les portraits d’Adami, sait se faire oublier ! [...] Les traits s’y font anguleux, la peau se parchemine. Au fond, sont-ce bien toujours des traits ? Ne seraient-ce pas plutôt, ne seraient-ce pas déjà des lettres ? Visage de Derrida sur lequel on ne peut plus accommoder, visage que menace le flou et qui se couvre de cendre, cependant qu’un rayon d’or emporte son nom dans la nuée. »

Philippe Bonnefis, Valerio Adami. Portraits littéraires, Éd. Galilée, octobre 2010.

« L’avenir est aux fantômes »

« Entrée des fantômes », « Sympathie pour le fantôme », « Exit le fantôme », « The ghost writer » : les fantômes seraient-ils de retour ? Ne l’ont-ils pas toujours été ? N’est-ce pas le propre d’un fantôme d’être toujours un revenant ? En 1983 Jacques Derrida, dix ans avant Spectres de Marx — livre intempestif —, s’en expliquait face à l’actrice Pascale Ogier (disparue l’année suivante [1]) dans un film de Ken McMullen, Ghost dance. « Le fantôme, c’est moi », « Je laisse un fantôme ventriloquer à ma place », « l’avenir est aux fantômes », « la technologie décuple le pouvoir des fantômes », disait-il. Regardez ce court extrait.

« Je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas aux fantômes, mais je dis : Vive les fantômes ! Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes ? »

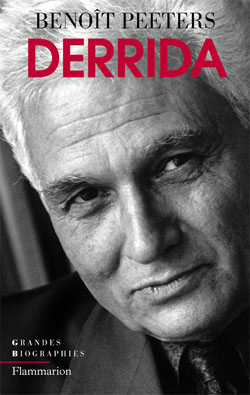

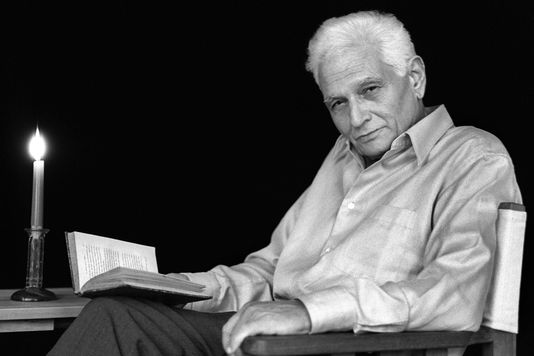

« Derrida », la biographie

Benoît Peeters, l’auteur, entre autres, de Hergé, fils de Tintin, vient de publier la première biographie de Jacques Derrida, six ans après la mort du philosophe. Achetez-là sans attendre. « Derrida » est un livre passionnant, très documenté (740 pages, index compris), qui se lit comme un roman et nous livre, à travers le portrait aux multiples facettes — comme le dessin d’Adami — d’un homme "en guerre" (et pas seulement comme il le dira « en guerre avec lui-même » [2]), un homme secret (ses rencontres, ses amitiés, ses ruptures, les controverses et bien, stricto sensu, des malentendus), un tableau très précis de l’histoire intellectuelle — et ses scènes multiples (française, internationale, philosophique et autres) — de ces soixante dernières années. Parallèlement à cette somme, Benoît Peeters publie « Trois ans avec Derrida », Les carnets d’un biographe qu’il a tenus pendant son travail d’enquête et la rédaction de son ouvrage. Journal dans lequel il livre ses « impressions », évoque « les rencontres avec les témoins », « les à-côté de la conversation » et « le lien étrange qui s’établit entre le biographe et son sujet » (c’est le plus intéressant).

Il présentait ces deux livres, avant leur publication, sur le blog créé à cette intention :

Extraits :

« Mon livre n’est ni un essai philosophique, ni une nouvelle introduction à l’oeuvre de Derrida déguisée en « biographie intellectuelle ». Il s’agit d’une véritable biographie, fondée bien entendu sur une lecture intégrale de l’oeuvre, mais aussi sur un considérable travail de recherches, dans plusieurs pays et de nombreux lieux, ainsi que sur des rencontres avec une centaine de témoins. »

Les archives

L’archive était pour Jacques Derrida une véritable passion et un thème constant de réflexion. Comme il le déclara dans une ses dernières interventions publiques : « Je n’ai jamais rien perdu ou détruit. Jusqu’aux petits papiers, quand j’étais étudiant, que Bourdieu ou Balibar venait mettre sur ma porte (...) j’ai tout. Les choses les plus importantes et les choses apparemment les plus insignifiantes. »

Derrida était conscient de l’importance de cette archive et souhaitait qu’elle soit analysée. Dans un entretien accordé en 2001 à la revue Genesis, il expliquait aussi : « Le grand fantasme (...), c’est que tous ces papiers, livres ou textes, ou disquettes, me survivent déjà. Ce sont déjà des témoins. Je pense tout le temps à ça, à qui viendra après ma mort, qui viendrait regarder par exemple ce livre que j’ai lu en 1953, et demandera : “pourquoi a-t-il coché ça, mis une flèche-là ?”. Je suis obsédé par la structure survivante de chacun de ces bouts de papiers, de ces traces. » [...]

Qui découvrira-t-on ?

* Un individu sensible, angoissé, attachant, dont la correspondance, d’une grande qualité littéraire, permet d’accompagner la trajectoire même sans connaissances philosophiques. Le Derrida que révélera ma biographie sera beaucoup plus accessible et impliqué dans son siècle qu’on ne le croit généralement.

* Des préoccupations éthiques et politiques présentes depuis le début, bien avant de trouver une place à l’intérieur de son oeuvre. La trajectoire humaine et intellectuelle de Jacques Derrida se place sous le signe de deux traumatismes de jeunesse : l’exclusion de l’école à 12 ans en tant qu’enfant juif, les déchirements nés de la guerre d’Algérie.

* Une exceptionnelle série d’amitiés avec des écrivains et penseurs de premier plan, parmi lesquels Louis Althusser, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Maurice Blanchot, Francis Ponge, Jean Genet, Hélène Cixous, Jean-Luc Nancy et Avital Ronell.

* Une non moins longue série de polémiques, riches en enjeux mais souvent brutales avec des philosophes comme Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Lacan, John R. Searle ou Jürgen Habermas. Plusieurs « affaires » qui débordèrent largement les cercles académiques, dont les plus fameuses concernèrent Heidegger et Paul de Man.

* Une carrière internationale sans équivalent qui fit d’un petit Juif d’Alger le philosophe le plus traduit dans le monde. La déconstruction derridienne a eu un impact considérable, bien au-delà du monde philosophique, influençant en profondeur la littérature, l’esthétique, le droit, les sciences politiques, la théologie et quantité d’autres domaines. Ses liens avec le féminisme, les queer studies, les postcolonial studies ne sont pas moins fondamentaux.

Benoît Peeters parle de « Derrida »

1. sur France Culture, le 14 octobre 2010 lors de l’émission Le Rendez-Vous, avec Philippe Lançon (22’ + illustration musicale en final)

Crédit : France Culture.

2. sur France Inter le 8 novembre 2010 lors de l’émission animée par Kathleen Evin L’humeur vagabonde (53’50).

Avec la voix de Jacques Derrida

et une rencontre de Lucie Akoun avec le photographe

Carlos Freire.

Crédit : France Inter

3. Sur les archives de Jacques Derrida

Une rencontre avec Sollers

On aura noté que, dans cette présentation, Benoît Peeters ne mentionne ni le nom de Philippe Sollers, ni celui de la revue Tel Quel, que ce soit au titre des « amitiés » ou au titre des « polémiques ». Qu’on ne s’y trompe pas : le livre ne comporte pas moins de quarante entrées au nom de Sollers, juste après ceux de Husserl, Heidegger, Althusser ou, pour les vivants, de Jean-Luc Nancy. C’est dire l’importance que les relations entre Derrida et Sollers, quoique brèves au regard d’une vie (huit ans de 1964 à 1972), ont revêtue sur le plan de l’« amitié » comme celui de l’« écriture ». C’est qu’à partir du milieu des années soixante, la transformation du « champ idéologique » (philosophique, littéraire) passe, en grande partie, par ce qui se joue et s’écrit à travers ces deux noms. J’ai toujours été frappé qu’après la rupture survenue en 1972, les deux hommes n’ont guère engagé de polémiques directes (quelques allusions parfois), comme si chacun prenait garde de ne pas rouvrir des « blessures » personnelles (blessures sans doute plus profondes chez Derrida que chez Sollers, mais allez savoir). Ce qui semble confirmé par la lecture du récit de leurs relations que fait Benoît Peeters dans sa biographie et dont vous lirez des extraits plus loin.

A la date du 15 janvier de ses Carnets, il mentionne le témoignage de Michel Deguy : « Autre figure centrale selon lui : Philippe Sollers. Leur amitié fut comme un coup de foudre réciproque, au point que Deguy, éphémère membre du comité de rédaction de Tel Quel, en fut un moment agacé et vaguement jaloux » (p. 42-43) [3] Benoît Peeters a rencontré Sollers le 28 janvier 2008. Il semble en avoir gardé une impression curieuse dont il rend compte dans ses Carnets (p. 50) :

Rendez-vous avec Philippe Sollers dans son minuscule bureau chez Gallimard. Il est sympathique en diable, quelque prévention qu’on puisse avoir. Je l’ai beaucoup lu dans ma jeunesse ; c’est l’un des témoins que j’avais le plus envie de rencontrer.

Sollers parle très librement, sans réticence, de celui avec qui il reconnaît volontiers avoir été intime. Mais curieusement pour un romancier, il semble n’avoir aucun plaisir à raconter. À l’inverse de Genette, il n’entre pas dans le récit. Tout de suite, il commente. Ce qui me manque dans ses propos, c’est le détail, le petit fait révélateur. Il va trop vite, dans sa conversation comme dans Un vrai roman, son livre de mémoires. Tirant sur sa cigarette, riant beaucoup, il poursuit son monologue presque indépendamment de mes propos. Plus d’une fois, j’ai l’impression qu’il n’a pas entendu ma question.

Je lui demande pourquoi, au contraire de Barthes, Lacan ou Althusser, il n’a pas fait de Derrida un des personnages de Femmes. C’est que, répond-il, l’homme avait quelque chose de coincé, que son « mode d’existentialité » n’était pas à la hauteur de sa pensée (à moi de prouver le contraire) [4]. Une expression revient à plusieurs reprises : Larvatus prodeo (j’avance masqué).

Sollers qui, le 17 mai 2009, lors d’un « très aimable coup de téléphone » par lequel il autorise Benoît Peeters à citer des fragments de ses lettres, tient, semble-t-il, à ajouter qu’il a « revu Derrida une dernière fois, à un dîner en l’honneur de Toni Morrison, alors qu’il était déjà malade » et qu’« ils se seraient embrassés "comme si de rien n’était". » (B. Peeters, Trois ans avec Derrida, p. 240). Il est vrai que Sollers avait déjà parlé de cette ultime rencontre, pratiquement dans les mêmes termes, dans Un vrai roman, ses mémoires, en 2007 (« on s’est quand même embrassés, Derrida et moi, avant sa disparition, un soir, chez Christian Bourgois, lors d’une réception donnée pour la bouillante Toni Morrison. »). « Pulsion réconciliatrice », comme le dit Peeters [5] ? Quoiqu’il en soit, je ne peux imaginer cette scène sans une certaine émotion [6].

Derrida et Tel Quel

Jusqu’ici seul Philippe Forest, dans son incontournable « Histoire de Tel Quel », publiée au Seuil en 1995, s’était penché avec empathie et rigueur sur l’aventure de la revue et de ses protagonistes, qu’ils aient été ou non membres de son comité de rédaction. Le « Derrida » de Benoît Peeters ne contredit pas fondamentalement l’approche de Forest (à laquelle il se réfère souvent) et même, en bien des points, la confirme à partir d’un autre angle de vue. L’intérêt majeur est qu’il s’appuie sur des documents nouveaux (correspondances, archives de Derrida à l’IMEC, à Irvine, etc.). Peeters avait pensé consacrer un chapitre aux relations entre « Derrida et Tel Quel » ou à d’autres thématiques (Trois ans avec Derrida, p. 117). Il a finalement choisi l’ordre chronologique, ce qui rend la lecture incontestablement plus « fluide ». Il est cependant possible de lire son livre en alliant « le mode thématique » et le mode chronologique. On peut ainsi reconstituer une autre histoire, non plus celle d’un groupe (Tel Quel, avec ses singularités et ses contradictions), mais celle d’un individu singulier dans ses relations avec d’autres singularités (qui, tant bien que mal, font groupe) — et leurs contradictions. Les personnages « principaux » et les personnages « secondaires » restent les mêmes. L’éclairage y gagne-t-il ? Ou l’obscurité ? Dans « Curriculum vitae » (in Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derrida, p. 305-306), Geoffrey Bennington, à propos de la rupture finale avec Tel Quel, écrit :

« Sur le sens et les conditions de la rupture, j’ai souvent entendu J. D. inviter d’une part à « lire les textes », y compris les siens, et notamment ceux de la collection et de la revue dans les années 65-72, jusqu’à Tel Quel — mouvement de Juin 71 — Informations du 30 avril 1972 inclus ; et d’autre part à ne se fier "en rien" aux interprétations-reconstructions ("grossièrement falsificatrices") de cette séquence finale par certains membres du groupe Tel Quel ». (c’est moi qui souligne. A.G.)

« Lire les textes », tous les textes (de 1964 à 1973 inclus — vous verrez pourquoi), sans oublier le contexte : quelque jugement qu’on porte — s’il le faut — c’est la meilleure méthode. Et la seule qui puisse rendre justice — il le faut — aux divers protagonistes, que vous croyiez ou non aux fantômes.

Un peu d’histoire

Entretien avec Jacques Derrida sur les années 1964-1968

Avant de commencer à lire, écoutez Derrida revenir sur ses premières publications. En 1998, dans une série d’entretiens avec Catherine Paoletti, il évoquait sa préface à L’origine de la géométrie de Husserl (5’) :

et les « conditions favorables » qu’il trouva dans son rapprochement avec Philippe Sollers et la revue Tel Quel de 1964 à 1968 (4’20) :

Extraits de la biographie de Benoît Peeters, « Derrida »

Vous lirez ci-dessous l’histoire des relations entre Jacques Derrida et la revue Tel Quel telle que la raconte Benoît Peeters. Le "montage" des extraits cités, les intertitres, les illustrations, les documents d’archives, les "encadrés" intégrés dans le corps de l’article et les divers entretiens (du Monde et du Matin, etc.) ont été réalisés et ajoutés par mes soins. Les notes, sauf indication contraire, sont de Benoît Peeters (lequel m’écrit généreusement le 9 novembre 2010 :

« Je suis épaté par votre article, votre érudition, et les documents que vous avez conservés.

Un grand merci pour cette lecture de mes deux livres. »

« Je n’ai jamais rien perdu ou détruit. Jusqu’aux petits papiers, quand j’étais étudiant... », disait Derrida. J’ai instinctivement retenu la leçon. Cela a fait ses preuves.) — A.G.

1964 : le début des relations avec Sollers

- 1963. Introduction de Jacques Derrida.

C’est en 1964 que débutent les relations de Jacques Derrida et de Philippe Sollers. Même s’il est de six ans plus jeune que Derrida, Sollers, depuis la publication de son premier roman, Une curieuse solitude, jouit d’une vraie réputation. En 1958, l’ouvrage a été salué par Mauriac et Aragon peu avant que Sollers fonde la revue Tel Quel avec Jean-Edern Hallier. En 1961, il a obtenu le prix Médicis pour Le Parc, son deuxième roman, et a résolument opté pour la modernité. Depuis un moment, il se passionne pour la philosophie. Lorsque parait L’origine de la géométrie, il est plongé dans les Recherches logiques de Husserl. En lisant l’introduction de Derrida, Sollers est donc très frappé par le parallèle entre Husserl et Joyce ; il consacre une courte note à l’ouvrage dans le n° 13 de Tel Quel, au printemps 1963 [7]. Touché, Derrida lui envoie des tirés à part de « Force et signification » et de « Cogito et Histoire de la folie ». Le ton de la première lettre de Sollers, le 10 février 1964, est extrêmement chaleureux ; il assure que les deux textes l’ont intéressé au plus haut point, même si son « incompétence philosophique » lui impose de procéder intuitivement dans le débat avec Foucault. « Il est frappant de constater, en tout cas, qu’une fois de plus — et sans le moindre hasard — pensée et "littérature" (authentiques) communiquent radicalement. Cette sorte d’interrogation mutuelle est assez révélatrice, n’est-ce pas ? » [8] Au même moment, Gérard Genette, qui vient d’être nommé assistant à la Sorbonne et a déjà publié dans Tel Quel, convie les Derrida à « un dîner de grosses têtes avec Sollers et peut-être Barthes », le 2 mars 1964, dans son appartement de Savigny-sur-Orge, en Seine-et-Oise. Sollers et Derrida se revoient au mois de juin, chez Michel Deguy cette fois. Entre les deux hommes, la sympathie est immédiate ; et l’écrivain ne tarde pas à demander au philosophe un article pour Tel Quel, sur le sujet de son choix. Derrida promet d’y réfléchir dès qu’il sera libéré de la lourde période des examens.

C’est en 1964 que débutent les relations de Jacques Derrida et de Philippe Sollers. Même s’il est de six ans plus jeune que Derrida, Sollers, depuis la publication de son premier roman, Une curieuse solitude, jouit d’une vraie réputation. En 1958, l’ouvrage a été salué par Mauriac et Aragon peu avant que Sollers fonde la revue Tel Quel avec Jean-Edern Hallier. En 1961, il a obtenu le prix Médicis pour Le Parc, son deuxième roman, et a résolument opté pour la modernité. Depuis un moment, il se passionne pour la philosophie. Lorsque parait L’origine de la géométrie, il est plongé dans les Recherches logiques de Husserl. En lisant l’introduction de Derrida, Sollers est donc très frappé par le parallèle entre Husserl et Joyce ; il consacre une courte note à l’ouvrage dans le n° 13 de Tel Quel, au printemps 1963 [7]. Touché, Derrida lui envoie des tirés à part de « Force et signification » et de « Cogito et Histoire de la folie ». Le ton de la première lettre de Sollers, le 10 février 1964, est extrêmement chaleureux ; il assure que les deux textes l’ont intéressé au plus haut point, même si son « incompétence philosophique » lui impose de procéder intuitivement dans le débat avec Foucault. « Il est frappant de constater, en tout cas, qu’une fois de plus — et sans le moindre hasard — pensée et "littérature" (authentiques) communiquent radicalement. Cette sorte d’interrogation mutuelle est assez révélatrice, n’est-ce pas ? » [8] Au même moment, Gérard Genette, qui vient d’être nommé assistant à la Sorbonne et a déjà publié dans Tel Quel, convie les Derrida à « un dîner de grosses têtes avec Sollers et peut-être Barthes », le 2 mars 1964, dans son appartement de Savigny-sur-Orge, en Seine-et-Oise. Sollers et Derrida se revoient au mois de juin, chez Michel Deguy cette fois. Entre les deux hommes, la sympathie est immédiate ; et l’écrivain ne tarde pas à demander au philosophe un article pour Tel Quel, sur le sujet de son choix. Derrida promet d’y réfléchir dès qu’il sera libéré de la lourde période des examens.

Au début du mois d’août 1964, alors que Derrida est encore épuisé par le surmenage des mois précédents, Sollers lui redit à quel point il serait désireux de publier un article de lui un prochain numéro de Tel Quel. Derrida, qui a « une grande sympathie pour Tel Quel », songe depuis quelques mois à texte qui pourrait s’intituler « L’écriture (ou la lettre) de Hegel à Feuerbach ». Mais, il craint que le texte ne soit trop long pour une revue [9]. Le sujet plaît à Sollers, qui serait heureux de publier ce texte en deux numéros, s’il n’excède pas une cinquantaine de pages. Mais il demande aussi à Derrida s’il n’aurait pas « quelque chose à dire sur Artaud » pour un dossier qu’il prépare. Le 30 septembre, de retour à Paris, Derrida doit annoncer que le texte sur l’écriture s’est hélas paralysé au moment où il est arrivé à Nice. Il vient seulement de s’y remettre, mais craint de ne pouvoir le boucler avant un bon moment. Pour ce qui est d’Artaud, la lettre de Sollers a réveillé en lui le désir de le relire, ce qu’il n’a pas fait depuis l’adolescence, et peut-être d’écrire à son propos : « Mais ici encore, il me faudrait du temps. Le métier va bientôt me reprendre [10]. — Deux mois plus tard, malgré les nombreux cours et les autres obligations professionnelles, l’article sur Artaud est bien avancé ; il s’appellera « La parole soufflée ». Derrida espère l’achever pendant les congés de fin d’année [11].

1965 : « Drame », Artaud

Derrida a été profondément touché par Drame, son nouveau livre : il lui adresse une longue lettre, timide et presque embarrassée, en s’excusant de « faire des phrases » :

Derrida a été profondément touché par Drame, son nouveau livre : il lui adresse une longue lettre, timide et presque embarrassée, en s’excusant de « faire des phrases » :

Au-delà de tout ce que Drame atteint en moi d’attente, au-delà de tout ce par quoi vous me précédez sur un chemin qu’il m’a semblé reconnaître, d’outre-mémoire, au-delà de tout ce que pourrait dire mon commentaire s’enroulant autour de votre livre qui déjà se commente lui-même, c’est-à-dire s’efface en s’écrivant (...) et écrit en se retirant (...), au-delà de ce commentaire que je n’ose entreprendre ou arracher à son mouvement qui en moi se continue, j’ai admiré — est-ce permis ? — l’écrivain, la merveilleuse sûreté qu’il garde au moment même où il se tient sur la première ligne et l’ultime péril de l’écriture (...) [12].

Le ton se fait plus personnel, lorsque Derrida avoue à quel point le livre de Sollers réveille en lui l’amour d’une littérature face à laquelle il se sent fragile et comme intimidé :

« M’en voudrez-vous si je vous dis que vous avez encore écrit un très beau livre ? Moi, en tout cas, j’en suis très heureux, car — je n’oserais jamais le dire en public — j’aime encore les beaux livres et j’y crois. J’ai encore, je garde de ma jeunesse, un peu de dévotion littéraire. »

Le post-scriptum montre à quelle hauteur il place le livre de Sollers :

« Avez-vous lu L’Attente l’oubli de Blanchot ? Il vient de me l’envoyer, je ne sais pas pourquoi, deux ans après sa parution. Je l’ai lu juste avant Drame. À travers d’infinies différences, il y a quelque chose de fraternel qui passe de l’un à l’autre. »

Sollers est, comme on l’imagine, très touché par la générosité de cette lecture. Heureux de cette « communication sans réserves [13] » et de cette pensée qui l’accompagne, il se rapproche beaucoup de Derrida durant les mois suivants. Leur correspondance est d’une grande richesse et leurs rencontres sont fréquentes. De la part de Derrida, on devine le désir d’une amitié quasi fusionnelle, comme celle qu’il avait connue avec Michel Monory.

L’article sur Artaud est publié en mars dans le numéro 20 de Tel Quel ; dans le même dossier, paraissent un texte de Sollers, un autre de Paule Thévenin et onze lettres inédites d’Artaud à Anaïs Nin. Premier essai de Derrida consacré à Artaud, « La parole soufflée » propose une lecture novatrice d’un auteur alors mal connu. En 1965, seuls les cinq premiers tomes des oeuvres complètes sont sortis chez Gallimard. Dans ce superbe article, Derrida commence par s’interroger sur la difficulté particulière de tenir un discours à propos d’Artaud. Trop de commentaires ne font que l’enfermer dans des catégories convenues, niant une nouvelle fois « l’énigme de la chair qui voulut s’appeler proprement Antonin Artaud [14] ». Même les belles pages que Maurice Blanchot lui a consacrées ont tendance à le traiter comme un cas, sans que la « sauvagerie » de son expérience soit réellement prise en compte.

Si Artaud résiste absolument — et, croyons-nous, comme on ne l’avait jamais fait auparavant — aux exégèses cliniques ou critiques, c’est par ce qui dans son aventure (et par cc mot nous désignons une totalité antérieure à la séparation de la vie et de l’oeuvre) est la protestation elle-même contre l’exemplification elle-même. Le critique et le médecin seraient ici sans ressource devant une existence refusant de signifier, devant un art qui s’est voulu sans oeuvre, devant un langage qui s’est voulu sans trace. [...]

Artaud a voulu détruire une histoire, celle de la métaphysique dualiste qui inspirait plus ou moins souterrainement les essais évoqués plus haut : dualité de l’âme et du corps soutenant, en secret, bien sûr, celle de la parole et de l’existence, du texte et du corps [...]. Artaud a voulu interdire que sa parole loin de son corps lui fût soufflée [15].

Dès la parution du numéro de Tel Quel, Derrida reçoit un coup de téléphone de Paule Thévenin, la responsable de l’édition des oeuvres complètes, qu’il n’avait jamais rencontrée jusqu’alors. Elle tient à lui dire combien l’article l’a enthousiasmée. Elle le lui redit par une longue lettre, marquant toute l’importance que ce texte revêt à ses yeux :

Je vous en remercie parce que au fond c’est la presque première fois que quelque chose me parait m’être donné. Si j’excepte les articles de Blanchot, une ou deux phrases de Michel Foucault dans l’Histoire de la folie, j’avais depuis quinze ans l’impression de travailler dans le vide, de ne jamais trouver de réponse. Il est bien entendu que je ne fais pas d’identification. Simplement, je croyais que l’oeuvre d’Antonin Artaud était l’une des plus importantes de notre époque, qu’elle valait et bien au-delà le temps que je lui consacre, et jusqu’à présent je n’avais rencontré personne qui me dît que je ne me trompais pas. C’est en ce sens que je vous remercie, comme je remercie Philippe Sollers. Mais lui, je savais depuis longtemps ce qu’il pensait à ce sujet [16].

Ils ne tardent pas à se rencontrer et à se lier d’amitié. Dès lors, Paule Thévenin tient Derrida au courant de ses recherches et lui communique régulièrement des textes encore inédits d’Artaud. Elle a récupéré les papiers d’Artaud le jour même de sa mort, dans des circonstances controversées, et elle les décrypte avec autant de passion que de patience pour l’édition d’ ?uvres complètes qui ne cessent de prendre de l’ampleur.

Note. Fin 1965 Derrida publie De la grammatologie. Dans le numéro 24 de Tel Quel (hiver 1966), on peut lire une courte note de Sollers : « Dans les numéros de déc. 55 [sic] et janv. 66 de Critique un très important essai de Jacques Derrida De la grammatologie sur lequel nous ne serons assurément pas les seuls à revenir. » C’est François Wahl qui publie, dans La Quinzaine littéraire du 1er mai 1966, le premier article significatif — « L’écriture avant la parole ? » — sur l’essai de Derrida.

1966 : l’amitié

Au début de l’été 1966, Derrida se sent abattu et comme hors de lui-même. Il éprouve un immense besoin de vacances et de retraite, tout en voulant consacrer ces mois sans enseignement il faire avancer les textes en chantier. Mais après quelques semaines de travail solitaire à Fresnes, puis un colloque « irrespirable » sur la mort et la tragédie dans les Dolomites, il est sur le point de craquer :

Au début de l’été 1966, Derrida se sent abattu et comme hors de lui-même. Il éprouve un immense besoin de vacances et de retraite, tout en voulant consacrer ces mois sans enseignement il faire avancer les textes en chantier. Mais après quelques semaines de travail solitaire à Fresnes, puis un colloque « irrespirable » sur la mort et la tragédie dans les Dolomites, il est sur le point de craquer :

« J’ai dû passer par une période d’épuisement "nerveux" à laquelle le "désespoir" n’est pas étranger. J’ai dû quitter Paris contre mes intentions, pour me reposer ici avec Marguerite, Pierre et deux neveux que mon beau-frère, malade, nous a confiés [17]. »

Parmi les choses qui le soutiennent, il y a l’amitié avec Philippe Sollers et la proximité avec Tel Quel ; cette revue permet à Derrida, dans des conditions de complicité très favorables, de faire tenir ensemble les questions philosophiques, anthropologiques et littéraires qui lui importent. Il est heureux que Sollers l’associe à son travail en lui donnant à lire en primeur ses articles « Sade dans le texte » et « Littérature et totalité ». Derrida les trouve « magnifiques », assurant que celui sur Mallarmé lui a « beaucoup appris ». Il en est sûr : avec ces deux textes et celui de Pleynet sur Lautréamont, « fort et juste » lui aussi, « le prochain Tel Quel va résonner, faire résonner. Ce sera le happening de l’automne. Car l’unité de tout ça est flagrante, déflagrante [18] ».

Du côté de Sollers, l’enthousiasme n’est pas moins grand. En cette année 1966, Derrida est pour lui le penseur majeur, celui qui permet de donner un cadre philosophique à la question de la « textualité ». À ses yeux, il devient urgent de rassembler ces articles qui sont pour lui une source « de réflexions sans fin » et de préparer un volume pour la collection « Tel Quel ». Il en est persuadé, seul un livre sera en mesure d’imposer une pensée aussi neuve. Souvent, Sollers a l’impression que Derrida dit quelque chose que personne ne comprend vraiment, « que personne ne peut comprendre » et qu’il a lui-même bien du mal « à rendre évident à autrui ». Cette résistance n’est pas étrangère à sa propre admiration, alors qu’il vient de se lancer dans l’aventure difficile d’une nouvelle fiction qui devrait s’intituler Nombres. Il voudrait faire imaginer à Derrida un texte « qui porterait ce que nous "pensons" au niveau du mythe, qui en serait la trace insensée... Je ne vous apprendrai rien, à vous, en disant (sans me plaindre) que c’est une drôle de marmite [19] ».

1967 : « De la grammatologie »

Jean Piel [Directeur de la revue Critique fondée par Georges Bataille], qui apprécie de plus en plus Derrida, lui demande régulièrement son avis sur l’un ou l’autre article qu’on lui soumet pour Critique. Consulté à propos d’un des premiers textes d’Alain Badiou, un article sur Althusser, Derrida répond de manière franche et ouverte à la fois :

Jean Piel [Directeur de la revue Critique fondée par Georges Bataille], qui apprécie de plus en plus Derrida, lui demande régulièrement son avis sur l’un ou l’autre article qu’on lui soumet pour Critique. Consulté à propos d’un des premiers textes d’Alain Badiou, un article sur Althusser, Derrida répond de manière franche et ouverte à la fois :

Je viens de lire le texte de Badiou. Comme vous-même et comme Barthes, je le trouve au moins irritant par le ton, les airs que l’auteur s’y donne, les « notes » qu’il distribue à chacun comme au jour de l’inspection générale ou du jugement dernier. Il ne m’en paraît pas moins important. [...] Je ne crois pas qu’on puisse en douter, et je lui reconnais d’autant plus volontiers cette importance que je suis loin de me sentir « philosophiquement » prêt à le suivre dans ses cheminements ou ses conclusions [20].

De façon très naturelle, Piel propose bientôt à Derrida d’entrer au conseil de rédaction de la revue, aux côtés de Deguy, Barthes et Foucault. Les prises de décision restent informelles : les réunions ont souvent lieu chez Piel, à Neuilly, s’accompagnant d’un déjeuner ou d’un dîner. Mais si Critique ne veut afficher aucune « ligne », la revue est, ces années-là en tout cas, remarquablement vivante et en prise sur son temps. La collection de livres qui commence à l’accompagner, en 1967, accroîtra encore son rayonnement et son prestige. Même si la dactylographie du texte est plus longue et plus difficile que prévu, Derrida et Piel espèrent toujours voir paraître De la grammatologie avant l’été, en même temps que L’écriture et la différence dont Sollers prépare la publication aux éditions du Seuil dans la collection « Tel Quel ». Pour De la grammatologie, les questions de calendrier sont compliquées : l’ouvrage doit être imprimé d’ici le début du mois de mai, de façon à être remis officiellement aux trois membres du jury, mais sa sortie en librairie ne doit en aucun cas avoir lieu avant la soutenance, prévue en juin. Derrida avise bientôt Sollers que De la grammatologie ne pourra finalement paraître qu’en septembre. Il se demande s’il ne faudrait pas aussi retarder L’écriture et la différence, afin que les deux ouvrages ne soient pas séparés. Il craint un effet d’émiettement et redoute que les nombreux jeux de références d’un volume à l’autre ne tombent à plat. Pour lui, le mieux serait même de publier à la même date le « petit Husserl » dont il attend les épreuves :

« Je suis de plus en plus tenté de penser que tout le monde aurait tout intérêt à ce que tout sorte en septembre [21]. »

Tel n’est pas l’avis de Sollers : il préfère ne pas toucher à ce qui a été convenu et publier L’écriture et la différence dès le printemps.

1967 : une première anicroche

Avec Philippe Sollers, la correspondance reste régulière et amicale. « Je pense toujours à vous, lui assure l’écrivain, comme à l’une des seules "instances" à qui j’ai envie de montrer ce qui passe par moi — et s’écrit [22]. » Derrida aurait voulu lui écrire plus tôt, mais le temps est passé très vite, entre « un peu d’étouffement familial, d’engourdissement général » et les « "Noces" renouvelées avec la Méditerranée ». « Dans le désoeuvrement où je suis, que je n’avais pas connu depuis de longs mois, un nouveau travail se fait peut-être en silence et de nouvelles mesures se prennent [23]. »

Avec Philippe Sollers, la correspondance reste régulière et amicale. « Je pense toujours à vous, lui assure l’écrivain, comme à l’une des seules "instances" à qui j’ai envie de montrer ce qui passe par moi — et s’écrit [22]. » Derrida aurait voulu lui écrire plus tôt, mais le temps est passé très vite, entre « un peu d’étouffement familial, d’engourdissement général » et les « "Noces" renouvelées avec la Méditerranée ». « Dans le désoeuvrement où je suis, que je n’avais pas connu depuis de longs mois, un nouveau travail se fait peut-être en silence et de nouvelles mesures se prennent [23]. »

Cet été-là, l’amitié de Sollers et Derrida va connaître une première anicroche, directement liée à une nouvelle venue : Julia Kristeva. Arrivée de Bulgarie en décembre 1965 pour poursuivre un doctorat de littérature comparée, Julia Kristeva a rencontré Goldmann, Genette et Barthes, et peu après Philippe Sollers. La beauté, l’intelligence et le charisme de la jeune femme, son prestige d’« étrangère [24] » font immédiatement sensation. Les nouvelles références qu’elle apporte — Mikhaïl Bakhtine, les formalistes russes —, les concepts qu’elle forge à vive allure — l’intertextualité, le paragrammatisme — lui permettent de s’imposer en quelques mois sur la scène intellectuelle parisienne, publiant d’abord dans la revue marxiste La Pensée, puis, dès le printemps 1967, dans Critique et dans Tel Quel. Au début, les relations de Julia Kristeva et de Derrida sont excellentes. Elle éprouve une vraie fascination pour la manière très neuve qu’a Derrida de relire Husserl. Et surtout, il lui paraît comme le seul philosophe capable de lier une phénoménologie déjà filtrée par la psychanalyse avec l’expérience littéraire [25]. Mais un premier incident survient bientôt : Sollers reproche vivement à Derrida d’avoir montré à François Wahl l’article de Julia Kristeva « Le Sens et la mode » (consacré au « Système de la mode » de Barthes) avant sa publication dans Critique. Comme Derrida s’avoue surpris et blessé par ce reproche, Sollers lui présente aussitôt ses excuses ; rien, dit-il, ne lui est plus insupportable que l’idée d’un malentendu entre eux. Mais il veut apporter quelques compléments d’information :

Kristeva : la question, ici, est plus grave que vous ne semblez l’imaginer. Il y a eu, au sujet de l’apparition, aussi soudaine que décisive, de cette pensée, bien des remous, bien des discussions, bien des petites choses. Je revois F. Wahl me disant que l’article sur Bahktine, paru dans Critique, c’était « délirant » ; je revois tel ou tel argument du fait que Miller et Badiou avaient prononcé une condamnation radicale du texte que Tel Quel a publié ; je revois tel psychanalyste se lancer dans une violente diatribe contre de tels écrits ; je revois se former, comme en éprouvette, tous les symptômes de ce qu’on appelait autrefois une cabale du plus bel effet [26].

La vérité, dissimulée dans cette lettre comme dans les rencontres des mois suivants, c’est que Derrida a été tenu dans l’ignorance d’une donnée essentielle : l’histoire d’amour de Julia Kristeva et Philippe Sollers, puis leur mariage dans la plus stricte intimité, le 2 août 1967. À cette époque, ils tiennent l’un comme l’autre au secret, sinon à la clandestinité [27].

1967 : « De la grammatologie » (suite)

Le livre, qui était très attendu, vaut à son auteur un abondant courrier, Philippe Sollers, qui a lu le manuscrit complet dès l’été, l’a aussitôt qualifié de « texte décidément génial [28] ». Julia Kristeva est très touchée d’avoir reçu le livre dédicacé, en « signe de complicité » ; elle remercie Derrida de tout ce qu’elle doit déjà à son travail et de tout ce qu’elle continuera d’y puiser [29]. Bientôt, elle lui enverra une série de questions auxquelles il répondra longuement par écrit, sous le titre « Sémiologie et grammatologie [30] », Quant à Roland Barthes, c’est depuis Baltimore qu’il remercie chaleureusement Derrida : De la grammatologie est ici « comme un livre de Galilée en pays d’Inquisition, ou plus simplement un livre civilisé en Barbarie ! ». Une appréciation qui, rétrospectivement, ne manque pas de sel.

Le livre, qui était très attendu, vaut à son auteur un abondant courrier, Philippe Sollers, qui a lu le manuscrit complet dès l’été, l’a aussitôt qualifié de « texte décidément génial [28] ». Julia Kristeva est très touchée d’avoir reçu le livre dédicacé, en « signe de complicité » ; elle remercie Derrida de tout ce qu’elle doit déjà à son travail et de tout ce qu’elle continuera d’y puiser [29]. Bientôt, elle lui enverra une série de questions auxquelles il répondra longuement par écrit, sous le titre « Sémiologie et grammatologie [30] », Quant à Roland Barthes, c’est depuis Baltimore qu’il remercie chaleureusement Derrida : De la grammatologie est ici « comme un livre de Galilée en pays d’Inquisition, ou plus simplement un livre civilisé en Barbarie ! ». Une appréciation qui, rétrospectivement, ne manque pas de sel.

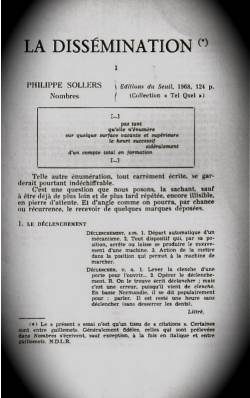

1968 : « Nombres »

À la fin d’une soirée, Philippe Sollers a confié à Derrida les manuscrits de ses deux nouveaux livres, Logiques et Nombres. Derrida connaissait déjà la plupart des essais rassemblés dans Logiques, mais Nombres l’impressionne au plus haut point. Il ne tarde pas à s’immerger profondément dans « cette machine arithmétique et théâtrale », « cette numération implacable et ces semences en nombre innombrable [31] ». Très vite, il exprime le désir d’écrire quelque chose tout en mesurant la résistance particulière de cette étrange fiction, tout empreinte de réflexivité :

À la fin d’une soirée, Philippe Sollers a confié à Derrida les manuscrits de ses deux nouveaux livres, Logiques et Nombres. Derrida connaissait déjà la plupart des essais rassemblés dans Logiques, mais Nombres l’impressionne au plus haut point. Il ne tarde pas à s’immerger profondément dans « cette machine arithmétique et théâtrale », « cette numération implacable et ces semences en nombre innombrable [31] ». Très vite, il exprime le désir d’écrire quelque chose tout en mesurant la résistance particulière de cette étrange fiction, tout empreinte de réflexivité :

Je rêve d’un coup de génie — mais je n’ai pas de génie — ou d’écriture qui me permette de « m’y prendre » de telle sorte que, dans les dimensions d’un article, je puisse à la fois écrire un texte, maîtriser votre machine et cependant la donner à lire s’enroulant consumée. Je n’ai jamais eu de tâche aussi difficile, à la fois nécessaire et aventureuse. Et si j’en viens à bout, tout aura été dit, par vous d’abord, dans Nombres déjà et dans cette remarquable à tous égards interview de La Quinzaine [32].

lire la suite : 1968 : difficultés avec Jean-Pierre Faye

1968 : « Mai »

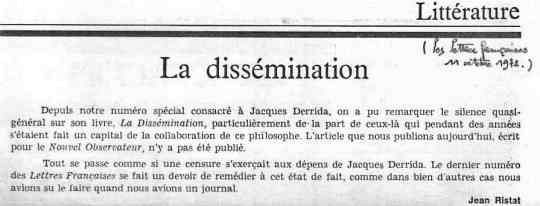

Photo Les Lettres françaises, 8 juin 1972 (archives A.G.)

Dans un entretien avec François Ewald, Derrida reconnaîtra pour sa part qu’il n’a pas été « ce qu’on appelle un soixante-huitard » :

Dans un entretien avec François Ewald, Derrida reconnaîtra pour sa part qu’il n’a pas été « ce qu’on appelle un soixante-huitard » :

Bien que j’aie à ce moment-là participé aux défilés ou organisé la première assemblée générale du moment à la rue d’Ulm, j’étais réservé, inquiet même devant une certaine euphorie spontanéiste, fusionniste, anti-syndicaliste, devant l’enthousiasme de la parole enfin « libérée », de la « transparence » restaurée, etc. Je ne crois jamais à ces choses. (...) Je n’étais pas contre mais j’ai toujours du mal à vibrer à l’unisson. Je n’avais pas le sentiment de participer à un grand ébranlement. Mais je crois maintenant que dans cette liesse pour laquelle j’avais peu de goût, quelque chose d’autre arrivait [38].

Admettant qu’il entrait sans doute dans sa distance « une sorte d’héritage crypto-communiste », Derrida précisera son attitude à l’égard du mouvement étudiant dans ses entretiens avec Maurizio Ferraris :

Je n’ai pas dit non à « 68 » : j’ai défilé dans la rue, j’ai organisé la première assemblée générale de l’École normale, mais mon coeur n’était pas sur les barricades, à tort ou à raison. (...] Ce qui me gênait [...), ce n’était pas la spontanéité apparente à laquelle je ne crois pas, mais l’éloquence politique spontanéiste, l’appel à la transparence, à la communication sans relais et sans délais, la libération par rapport à toute sorte d’appareil parti ou syndicat. (...) Le spontanéisme, comme l’ouvriérisme, le paupérisme, me semblait une chose dont il fallait se méfier. Je ne dirais pas que j’ai bonne conscience à ce sujet et que ce soit si simple. Aujourd’hui [...), je serais plus prudent pour formuler cette critique du spontanéisme [39].

Derrida n’est pas le seul à ne pas avoir pris la pleine mesure des événements. Althusser, qui a poussé beaucoup de ses étudiants vers la radicalité politique et le maoïsme, est tout à fait désemparé par ce qui arrive : il passe le printemps et une partie de l’été enfermé dans une clinique. Robert Linhart, le fondateur de l’UJCml, entre en cure de sommeil, victime lui aussi de problèmes psychiques. Quant à Sollers, mai 1968 est le moment qu’il choisit pour s’aligner sur les positions du parti communiste, globalement très hostiles au mouvement étudiant : selon les textes collectifs qui paraissent dans le numéro d’été de Tel Quel, mai 1968 ne correspond qu’à l’émergence sans lendemain d’un gauchisme non marxiste, voire « contre-révolutionnaire ».

1968 : « Nombres » et « la dissémination »

[...] Derrida songe à écrire un livre complet sur Platon, Mais dans l’immédiat, c’est surtout Nombres qui l’occupe. Son enthousiasme pour le roman de Sollers est toujours aussi intense et il regrette, après tous ces mois, de ne pas encore avoir achevé le texte qu’il veut lui consacrer :

[...] Derrida songe à écrire un livre complet sur Platon, Mais dans l’immédiat, c’est surtout Nombres qui l’occupe. Son enthousiasme pour le roman de Sollers est toujours aussi intense et il regrette, après tous ces mois, de ne pas encore avoir achevé le texte qu’il veut lui consacrer :

Ce livre est extraordinaire et je ne me sens pas de taille à m’y mesurer, surtout dans un "article". "La dissémination" avance néanmoins, elle est déjà trop longue et, comme je le prévoyais, il faudra se résoudre à deux livraisons de Critique [40]

Après avoir lu cet article, presque aussi long que la fiction qui l’inspire, Sollers remerciera une nouvelle fois Derrida, si dérisoire que cela puisse sembler après un tel cadeau « J’insiste pour une raison simple : vous me permettrez, si j’en ai la force, d’avancer plus loin dans l’obscurité. Ce que vous m’apportez est vraiment une aide insensée et inespérée [41]. »

La réalité est plus ambiguë. Car ce moment d’extrême proximité marque aussi une forme subtile de rivalité entre la fiction et son commentaire. Mêlant de manière quasi indissociable son propre texte et celui de Sollers, le philosophe a pu donner à l’écrivain le sentiment d’une « osmose carnivore [42] ». La parade ne tardera pas.

Tchécoslovaquie :

- On lit dans TQ 47 (automne 1971) :

« L’analyse est que l’intervention soviétique est exploitée par la droite et, précisément, par l’opposition à Tel Quel (c’est-à-dire par ceux qui s’opposent à Tel Quel sur le plan de sa pratique spécifique pour des raisons réactionnaires spécifiques au champ de notre pratique). Le combat qui prime les autres est celui de la consolidation du groupe et de la revue. Silence. Positions "étroites". Incompréhension des positions chinoises d’alors (justes). Doctrine de "l’unité du camp anti-impérialiste" avant tout, etc. »

Au début du mois d’août, Derrida rejoint Marguerite et les enfants aux Rassats. Très désireux de revoir Sollers et Krisleva au calme, après « toutes les secousses et tous les silences » qui les ont tenus éloignés depuis le printemps, il profite de ce bref séjour en Charente pour aller passer une journée en leur compagnie, à l’île de Ré. Mais peu après cette rencontre, un nouvel événement va secouer leurs relations. Le 20 août, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie pour mettre fin au « Printemps de Prague ». Si Aragon et Les Lettres françaises prennent clairement parti contre l’intervention soviétique, les telqueliens campent sur une ligne plus dure et s’y disent plutôt favorables. Sollers l’écrit à son ami Jacques Henric : « Il ne faut pas compter sur moi pour désarmer, ne fût-ce qu’une seconde, l’armée Rouge (sans parler des tanks bulgares pour lesquels j’éprouve même une coupable passion). Les relents d’humanisme sordidement intéressés qui se développent achèvent de m’exaspérer [43]. » Lors d’un dîner, Paule Thévenin elle-même se lance « dans une violente diatribe, dénonçant les contre-révolutionnaires tchèques et faisant l’éloge de l’Union soviétique », ce qui jette un sérieux froid [44]. On s’en doute : Marguerite Derrida, dont la famille maternelle vit à Prague, porte sur la situation un regard pour le moins différent.

lire la suite ; 1968 encore : des États-Unis

1968-1969 : le « G.E.T. » de Tel Quel.

« Nombres », « L’engendrement de la formule », « La dissémination »

À la rentrée 1968, tandis que Derrida se trouvait à Baltimore, a commencé une série de conférences que le « Groupe d’études théoriques » de Tel Quel organise au c ?ur de Saint-Germain-des-Prés. Ces soirées, qui s’inscrivent dans le sillage encore brûlant des événements de Mai, attirent énormément de monde. C’est Philippe Sollers qui ouvre le cycle, le 16 octobre. Les deux séances suivantes sont assurées par Jean-Joseph Goux, un jeune chercheur que Derrida apprécie beaucoup depuis la publication dans Tel Quel de « Marx et l’inscription du travail » et de « Numismatiques ».

À la rentrée 1968, tandis que Derrida se trouvait à Baltimore, a commencé une série de conférences que le « Groupe d’études théoriques » de Tel Quel organise au c ?ur de Saint-Germain-des-Prés. Ces soirées, qui s’inscrivent dans le sillage encore brûlant des événements de Mai, attirent énormément de monde. C’est Philippe Sollers qui ouvre le cycle, le 16 octobre. Les deux séances suivantes sont assurées par Jean-Joseph Goux, un jeune chercheur que Derrida apprécie beaucoup depuis la publication dans Tel Quel de « Marx et l’inscription du travail » et de « Numismatiques ».

Fasciné par De la grammatologie, Goux étend audacieusement la pensée derridienne à plusieurs nouveaux champs. « C’est ce que j’ai lu de plus intéressant sur Marx », lui a dit Derrida après la publication de son premier article. Et s’il n’a pu assister à la double conférence « Or, père, phallus, langue », c’est avec le plus vif intérêt qu’il prend connaissance de ce texte [46]. Goux incarne à merveille l’esprit du volume collectif Théorie d’ensemble que « Tel Quel » publie à ce moment : il s’agit de transcender les disciplines traditionnelles pour construire, sinon une unification, au moins de vraies passerelles entre le marxisme le plus radical, un freudisme revu par Lacan et la théorie de l’écriture [47]. Il n’est sans doute pas abusif de voir une sorte d’inflexion « gouxo-derridienne » dans un concept comme le phallogocentrisme que Derrida va préférer de plus en plus à celui de logocentrisme, dès le début des années 1970.

VOIR SUR PILEFACE

-

Jean-Michel Lou, L’emprise des signes

En janvier 1969, quelques semaines après le retour en France de Derrida, trois soirées du Groupe d’études théoriques sont consacrées à « L’engendrement de la formule » par Julia Kristeva. Il s’agit d’une lecture de Nombres de Sollers, aussi ample que « La dissémination » de Derrida qui parait presque au même moment dans Critique, en deux livraisons [48]. Mais la perspective de Kristeva, distinguant géno-texte et phéno-texte pour mettre en place une « sémanalyse », est très différente de celle de Derrida. « À propos de Nombres, reconnait aujourd’hui Sollers, on peut dire qu’il y a eu une compétition théorique entre Derrida et Kristeva [49]. » Telle est aussi l’impression de Goux, qui était alors proche des trois protagonistes :

« Il y a sans doute eu une crainte de Sollers que l’empreinte de Derrida sur Tel Quel et sur son propre travail ne devienne trop forte. Par-delà l’hommage, il a dû lire son immense article sur Nombres comme une tentative d’appropriation. Sollers a été flatté et effrayé à la fois par ce texte qui était bien plus qu’un commentaire. Et le prestige grandissant de Derrida a dû lui paraître dangereux, à un moment où il s’agissait surtout de favoriser l’ascension de Julia Kristeva comme théoricienne principale de la revue [50]. »

Mais dans l’immédiat, le conflit demeure feutré, sinon virtuel, et tout semble se passer pour le mieux.

Le 26 février et le 5 mars 1969, Derrida présente devant une salle comble une conférence qui ne s’annonce sous aucun intitulé, mais sera publiée dans Tel Quel sous le titre « La double séance ». Au fil des ans, Derrida a pris beaucoup d’assurance : ce qu’il propose pendant ces deux soirées relève de la performance plus que du discours classique. Comme le lui écrira peu après Catherine Clément :

Ce que vous faites tient de l’incantation, et s’en différencie par l’appel à l’écriture ; du mime, et s’en différencie par le non-représentable ; de l’opéra-alliance voix-geste-corps-décor et s’en différencie par l’absence de distance ; du clown [...], et s’en différencie par l’indifférence entre les signifiants : aucun n’est privilégié pour être plus fécond en dé/lecture qu’un autre [51].

L’"affaire" Lacan (2)

« Dans les années 1970, la normalisation bat son plein, elle ne deviendra définitive que dans les années 1980, avec l’arrivée de Mitterrand au pouvoir. On admet Foucault et Barthes au Collège de France, mais Lacan, lui, est chassé de l’Ecole normale par des CRS, l’arme au pied. J’occupe, avec quelques amis, le bureau du directeur, il faut vite dégager la place. J’accompagne Lacan dans sa grande solitude d’alors (personne ne veut prendre sa défense, il est atterré par une lettre de Lévi-Strauss qui lui dit « voilà, cher ami, ce qui arrive quand on manque aux usages »). Je le revois téléphoner partout, impossible d’obtenir un article. Ah, vous vouliez danser sur l’inconscient sexuel ? Comploteur ! Fauteur de troubles ! Socrate fâcheux ! Avouez que votre public venait de n’importe où, pas de vrais étudiants, des têtes d’orgies, trop de femmes... Quant à vos disciples, on les connaît, ils sont « maoïstes », ils risqueraient d’empêcher la remise en ordre de l’Université où le parti communiste, à ce moment-là, occupe une position centrale. Tenez, il y a un endroit pour surveiller les plus enragés : Vincennes. Les alliés de cette technique de reprise de pouvoir ? Althusser et Derrida, trop contents de récupérer leurs locaux et leur influence. Althusser est déjà très fou, j’essaie en vain de lui dire que les électrochocs n’amélioreront pas son état, on connaît la suite. Derrida, lui, se faufile, déteste Lacan, et ne voit pas d’inconvénient à ce que les communistes assurent la sécurité générale. Et voilà comment on se retrouve, Lacan et moi, invités par Françoise Giroud dans une salle à manger de L’Express. Elle est charmante avec lui (bon souvenir de divan), il aura son article de magazine. »

Un vrai roman, folio, p. 152.

1969 : l’"affaire" Lacan (1)

Rue d’Ulm, un départ va agiter les esprits, plus encore que celui du général [De Gaulle] : celui de Jacques Lacan. Depuis 1964, tous les mercredis peu avant midi, les trottoirs de la rue d’Ulm sont envahis de voitures de luxe et de jolies femmes. Lacan lui-même arrive dans son coupé Mercedes 300 SL. avant d’entrer dans la salle Dussane où une foule compacte s’entasse pour assister à son séminaire. On y fume d’autant plus que le maître lui-même ne s’en prive pas ; la fumée est si dense qu’elle passe à travers le plafond et envahit l’étage supérieur, suscitant des plaintes régulières. Aux yeux du directeur de l’École, Lacan n’est qu’un conférencier mondain doublé d’un facteur de désordre. Depuis un bon moment, il cherche un prétexte pour se débarrasser de lui. Dominique Lecourt s’en souvient :

Rue d’Ulm, un départ va agiter les esprits, plus encore que celui du général [De Gaulle] : celui de Jacques Lacan. Depuis 1964, tous les mercredis peu avant midi, les trottoirs de la rue d’Ulm sont envahis de voitures de luxe et de jolies femmes. Lacan lui-même arrive dans son coupé Mercedes 300 SL. avant d’entrer dans la salle Dussane où une foule compacte s’entasse pour assister à son séminaire. On y fume d’autant plus que le maître lui-même ne s’en prive pas ; la fumée est si dense qu’elle passe à travers le plafond et envahit l’étage supérieur, suscitant des plaintes régulières. Aux yeux du directeur de l’École, Lacan n’est qu’un conférencier mondain doublé d’un facteur de désordre. Depuis un bon moment, il cherche un prétexte pour se débarrasser de lui. Dominique Lecourt s’en souvient :

« Un matin de 1969. Robert Flacelière m’a convoqué dans son bureau, ce qui n’était pas courant, et m’a dit : "M. Lecourt, vous qui êtes philosophe, j’ai vu que vous aviez assisté à la leçon de Lacan sur la vérité et j’aimerais savoir ce que vous en pensez... À votre avis, c’est du sérieux ? Personnellement, toutes ces histoires de phallus, je trouve ça obscène... Je vous interroge parce que M. Derrida et M. Althusser me disent que c’est sérieux." La scène était ubuesque. J’essayais d’argumenter, ignorant qu’il avait déjà décidé de le chasser. Flacelière trouvait que ces mondanités et ces provocations n’avaient rien à voir avec les missions de l’École. Mais quand il a voulu passer à l’acte et mettre Lacan à la porte, cela a créé beaucoup d’agitation [52]. »

Le 26 juin 1969, Lacan rend publique la lettre d’exclusion que lui a envoyée « Flatulencière » : une nouvelle fois, il se sent traité comme un proscrit. Aussitôt après la fin de la séance, plusieurs fidèles auditeurs, dont l’artiste Jean-Jacques Lebel, Philippe Sollers, Julia Kristeva et Antoinette Fouque — figure majeure du féminisme français — improvisent une occupation du bureau du directeur. La situation s’envenime rapidement : Philippe Castellin — qui a déjà conduit la fronde contre Jean Beaufret, l’automne précédent — se met à fumer les cigares de Flacelière avant de le gifler [53]. Sollers se contente pour sa part d’emporter une pile de papier à en-tête, dont il se servira avec jubilation pendant les mois suivants. Toute cette affaire est pourtant loin d’être anecdotique.

- Séminaire de Lacan (1971)

« La question de Lacan a contribué à m’éloigner de Derrida, reconnaît Sollers. Comme Althusser, il restait à certains égards un homme d’institution. L’un comme l’autre, ils n’ont soutenu Lacan que mollement, alors qu’il était à cette époque dans une solitude effrayante, lâché par sa fille Judith comme par son gendre. C’est le moment où j’ai commencé à me rapprocher de lui [54]. »

1969 : nouvelles difficultés avec J.-P. Faye

En France, la période est marquée par plusieurs polémiques, devenues quelque peu obscures. Maintenant que le parti communiste a perdu l’essentiel de son prestige et de son poids, il est difficile de se représenter son importance dans l’immédiat après-68, au moment où beaucoup de jeunes intellectuels choisissent de rejoindre le PC pour contrer la pression gauchiste. Alors rédacteur en chef de La Nouvelle Critique et membre du Comité central depuis 1970, Antoine Casanova reconnaît qu’il est aujourd’hui presque impossible de comprendre « les avancées, limites, opacités et difficultés à s’extraire des cadres antérieurs de pensée, d’action, de raisonnements » qui occupent alors les communistes 20. Loin d’être monolithique, le Parti est traversé par de nombreux courants intellectuels, qui s’affrontent autour d’enjeux parfois étranges.

En France, la période est marquée par plusieurs polémiques, devenues quelque peu obscures. Maintenant que le parti communiste a perdu l’essentiel de son prestige et de son poids, il est difficile de se représenter son importance dans l’immédiat après-68, au moment où beaucoup de jeunes intellectuels choisissent de rejoindre le PC pour contrer la pression gauchiste. Alors rédacteur en chef de La Nouvelle Critique et membre du Comité central depuis 1970, Antoine Casanova reconnaît qu’il est aujourd’hui presque impossible de comprendre « les avancées, limites, opacités et difficultés à s’extraire des cadres antérieurs de pensée, d’action, de raisonnements » qui occupent alors les communistes 20. Loin d’être monolithique, le Parti est traversé par de nombreux courants intellectuels, qui s’affrontent autour d’enjeux parfois étranges.

Le 12 septembre 1969, L’Humanité publie un long article de Jean-Pierre Faye intitulé « Le camarade Mallarmé ». Même si Sollers et Tel Quel sont ses cibles principales, Faye s’en prend implicitement à Derrida. Il proteste avec vigueur contre l’idée que toute l’histoire de l’Occident serait fondée sur « l’"abaissement" de l’écriture, son refoulement par la parole ». À l’en croire, certains en viendraient même « très sérieusement à assimiler la parole à la bourgeoisie et l’écriture au prolétariat ». Faye ne se contente pas de cette caricature. À coup de références cryptées à Heidegger et à la notion de mythos, il essaie de jeter le soupçon politique sur Derrida, suggérant un lien entre son travail et la « révolution rétrograde » qui porta Hitler au pouvoir.

Derrida se garde bien de réagir. Mais la semaine suivante, une double réponse paraît dans L’Humanité. L’une est due à Claude Prévost, membre du comité de rédaction de La Nouvelle Critique. L’autre à Philippe Sollers :

Faisant allusion à la théorie de l’écriture que nous pensons scientifiquement fondée par le livre inaugural de Jacques Derrida, De la grammatologie (1967), M. Faye, qui n’en retient d’ailleurs qu’un aspect très fragmentaire interprété à contresens, affirme péremptoirement qu’il s’agit là de la continuation d’une idéologie nazie. Cette proposition est d’une extrême gravité. Non seulement Derrida critique Heidegger en plusieurs endroits, mais insinuer que ce travail puisse avoir le moindre point commun avec le nazisme, c’est de la diffamation. Visant à la fois Derrida à travers Tel Quel et Tel Quel à travers Derrida, M. Faye prétend (toujours par insinuation) que nous aurions « assimilé la parole à la bourgeoisie et l’écriture au prolétariat » ; que nous soutiendrions que « l’histoire n’aurait cessé de reculer en Occident », etc. Or de tels énoncés seraient rigoureusement introuvables, tant chez Derrida que dans Tel Quel [55].

De manière assez curieuse, Jean-Pierre Faye écrit à Derrida que les propos qui lui sont attribués, le concernant, « constituent un mensonge grossier. Ceux qui l’ont avancé en portent la responsabilité. Quant à moi, je dirai clairement, et publiquement, que votre nom n’a pas à être mêlé à tout cela, et sur ce ton. Je dirai également l’estime et l’admiration que j’ai pour votre démarche, vous ne l’ignorez pas, depuis plusieurs années ». Il aimerait d’ailleurs avoir avec lui « cette conversation amicale » projetée depuis plusieurs mois. Faye demande toutefois à Derrida, « provisoirement » et « pour éviter toute déformation nouvelle », de ne pas faire état de cette lettre [56]. Le 10 octobre, il fait paraître dans L’Humanité une « mise au point » où il assure n’avoir qu’estime et admiration pour Derrida et sa pensée.

Cela n’empêche pas la polémique de se prolonger dans Tel Quel et dans Change, en s’envenimant de plus en plus. Dans La Gazette de Lausanne, Faye, qui travaille depuis quelque temps sur les racines philosophiques du nazisme, attaque Derrida de manière explicite, affirmant qu’il y a dans sa démarche « une sorte de point aveugle marqué par l’influence de la philosophie de Heidegger et par ce qui en elle précisément est un point aveugle déjà, une tache idéologique provenant de ce qu’il y a de plus régressif dans l’idéologie allemande de l’entre-deux-guerres [57] ». Désormais, les liens entre Derrida et Faye ne cesseront plus d’être conflictuels, ce qui aura des conséquences non négligeables, une bonne dizaine d’années plus tard.

(p.266-268) [58]

(p.266-268) [58]

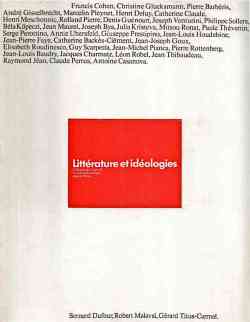

avril 1970. Le colloque de Cluny II : « Littérature et idéologies »

A l’occasion de ces sombres affaires, Derrida s’est rapproché de Jean-Louis Houdebine. Membre du parti communiste, animateur de la revue Promesse et ami de Sollers et de Julia Kristeva, il publie régulièrement dans La Nouvelle Critique, soucieux de l’ouvrir davantage à la modernité. La tâche n’est pas toujours simple : alors que se prépare une nouvelle rencontre à Cluny, Houdebine écrit à Derrida combien « l’occultation, le refoulement » de son discours restent importants au sein du Parti. « Cela tient il des résistances très profondes, très difficiles à vaincre », dont Sollers l’a averti [59].

A l’occasion de ces sombres affaires, Derrida s’est rapproché de Jean-Louis Houdebine. Membre du parti communiste, animateur de la revue Promesse et ami de Sollers et de Julia Kristeva, il publie régulièrement dans La Nouvelle Critique, soucieux de l’ouvrir davantage à la modernité. La tâche n’est pas toujours simple : alors que se prépare une nouvelle rencontre à Cluny, Houdebine écrit à Derrida combien « l’occultation, le refoulement » de son discours restent importants au sein du Parti. « Cela tient il des résistances très profondes, très difficiles à vaincre », dont Sollers l’a averti [59].

Le deuxième colloque de Cluny, qui se tient du 2 au 4 avril 1970, a pour thème « Littérature et idéologies ». Derrida n’y participe pas plus qu’au premier, mais il est souvent question de son travail dans cette rencontre qui voit s’affronter avec une grande violence Tel Quel et Action poétique, la revue d’Henri Deluy, liée au PC elle aussi mais beaucoup plus éclectique. Les tensions sont si palpables que l’un des participants s’évanouit. La jeune linguiste Mitsou Ronat, amie intime de Jean-Pierre Faye, est chargée d’attaquer Julia Kristeva et le fait de manière virulente. Élisabeth Roudinesco s’en prend pour sa part à Derrida, comparant son travail à celui de Jung, ce qui le laissera pantois.

Élisabeth Roudinesco a gardé un souvenir précis de ces affrontements : « Le soir, les telqueliens se sont plaints auprès des organisateurs de la violence des attaques. Mitsou Ronat et moi-même, nous avons reçu un blâme et avons dû négocier pendant une bonne partie de la nuit pour qu’il ne soit pas rendu public. Christine Buci-Glucksmann et Catherine Clément ont été désignées pour nous répondre le lendemain. En apparence, nous étions minoritaires, mais en réalité Tel Quel avait perdu la bataille pour le contrôle intellectuel et littéraire du Parti. Ils auraient voulu imposer une "ligne", une théorie unique et rigide, chose dont ne nous voulions absolument pas. C’est en bonne partie à cause de cet échec que Sollers s’est radicalisé vers le maoïsme l’année suivante [60]. »

Même s’il arrive qu’elles le mettent en cause, ces querelles ne sont pas vraiment celles de Derrida et restent très éloignées des questions qui le passionnent.

1971 : Marx ou pas ?

Comme bon nombre de ses contemporains, Gérard Granel a vécu une grande crise intellectuelle depuis mai 1968. Lui qui semblait jusqu’alors se soucier assez peu de la politique la place désormais à l’avant-plan. Il adresse à Derrida les textes qu’il a récemment publies et l’interroge sur plusieurs points. à commencer par « l’énigme de son mutisme sur Marx ». Il n’est certes pas le premier à le faire, mais il est le seul auquel Derrida prend la peine de répondre aussi longuement que franchement. « Si j’avais vu où se tient le "principal" chez Marx et dans tout ce qui est en jeu sous son nom, si j’avais pu faire de tout ce champ une lecture qui ne fût pas en régression par rapport à ce que "je" tente ailleurs [...], j’aurais pris la parole sur Marx », écrit-il à Granel [61].

Comme bon nombre de ses contemporains, Gérard Granel a vécu une grande crise intellectuelle depuis mai 1968. Lui qui semblait jusqu’alors se soucier assez peu de la politique la place désormais à l’avant-plan. Il adresse à Derrida les textes qu’il a récemment publies et l’interroge sur plusieurs points. à commencer par « l’énigme de son mutisme sur Marx ». Il n’est certes pas le premier à le faire, mais il est le seul auquel Derrida prend la peine de répondre aussi longuement que franchement. « Si j’avais vu où se tient le "principal" chez Marx et dans tout ce qui est en jeu sous son nom, si j’avais pu faire de tout ce champ une lecture qui ne fût pas en régression par rapport à ce que "je" tente ailleurs [...], j’aurais pris la parole sur Marx », écrit-il à Granel [61].

[...] Reconnaissant que son attitude « peut donner à tort le sentiment d’un apolitisme, ou plutôt d’une "apraxie" », Derrida achève cette longue lettre par une quasi annonce de ce qui, vingt-deux ans plus tard, deviendra Spectres de Marx :

Je n’en sortirai, de ce silence, que quand j’aurai fait le travail. Et le travail, je le pressens, connaissant ma manière et mes rythmes, ne donnera jamais lieu il une « conversion », mais à des incisions obliques, à des déplacements de biais, suivant telle ou telle veine inaperçue du texte marxiste ou de la « révolution » dont il est le discours. [...] En attendant, que faire d’autre que de travailler dans la limite de la rigueur dont on est capable [...] et d’agir « à gauche » chaque fois qu’on le peut, dans le champ qu’on perçoit ou domine, quand la situation est assez claire pour cela, sans se faire grande illusion sur la portée microscopique d’une telle « action ».

« Agir "à gauche" chaque fois qu’on le peut » : telle est, dès cette époque, la ligne de conduite de Jacques Derrida, injustement accusé par certains de ne s’être engagé que sur le tard [...]

1971 : « Positions »

J.-L. Houdebine

Métro Parmentier, une terrasse en plein soleil. Jean-Louis Houdebine : un acteur secondaire de l’histoire intellectuelle — et qui sait l’être. Mais plusieurs années durant, il s’est trouvé au carrefour d’événements importants, assurant le lien entre le PCF, le groupe Tel Quel, Derrida et quelques autres. S’étant volontairement aligné sur les positions des « telqueliens » , avec sa revue Promesse, il a joué dans certains événements de la période 1968-1973 le rôle d’un « commissaire du peuple » (l’expression est de lui). Pour suivre Sollers, Houdebine me raconte avoir rompu en 1972 avec « le Parti » et tout son entourage à Poitiers. Il a changé de vie, d’amis, de femme, et n’en garde aucune amertume, bien au contraire. Mais il reste choqué d’être apparu dans Les Samouraïs, le roman à clés de Julia Kristeva, comme un passionné de karaté plutôt que de judo. « Il faut vraiment ne rien y connaître pour confondre les deux, me dit-il. Ce détail me semble révélateur de bien d’autres approximations. »

[...] Houdebine me rappelle. Il a retrouvé la dédicace de Derrida dans le livre Positions et rient à me la lire : « À Jean-Louis Houdebine, ces marges partagées. » J’aime ces effets d’après-coup. C’est comme si j’avais réveillé la machine à souvenirs.

B. Peeters, Trois jours avec Derrida, p.58-59.

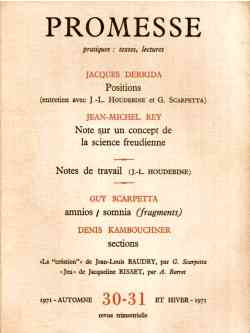

[...] Dans l’immédiate proximité de Derrida, certains sont encore plus impatients que Gérard Granel de le faire réagir sur les questions théoriques qui leur semblent les plus brûlantes, à commencer par celle du marxisme-léninisme. C’est le cas de Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta, les animateurs de Promesse. À l’origine, il s’agissait d’une revue de poésie de Poitiers, mais Houdebine et Scarpetta l’ont transformée peu à peu en satellite de Tel Quel. Lorsqu’en mai 1971 ils demandent à Derrida de réaliser un entretien de fond avec lui, l’auteur de « La double séance » sait d’emblée à quoi s’en tenir. « Quelle situation idéologique depuis quelques mois ! Et quelle violence dans les affrontements », lui a récemment écrit Houdebine [62]. À cette violence, Derrida accepte de se confronter. L’entretien a lieu dans son bureau de Normale Sup l’après-midi du 11 juin 1971 [63]. Même si la discussion est serrée, le ton reste des plus courtois. Tant Houdebine que Scarpetta ont une grande admiration pour lui. Et Derrida, qui dit avoir accepté pour la première fois « la loi de l’entretien et du mode déclaratif », n’a pas l’intention de se dérober.

[...] Dans l’immédiate proximité de Derrida, certains sont encore plus impatients que Gérard Granel de le faire réagir sur les questions théoriques qui leur semblent les plus brûlantes, à commencer par celle du marxisme-léninisme. C’est le cas de Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta, les animateurs de Promesse. À l’origine, il s’agissait d’une revue de poésie de Poitiers, mais Houdebine et Scarpetta l’ont transformée peu à peu en satellite de Tel Quel. Lorsqu’en mai 1971 ils demandent à Derrida de réaliser un entretien de fond avec lui, l’auteur de « La double séance » sait d’emblée à quoi s’en tenir. « Quelle situation idéologique depuis quelques mois ! Et quelle violence dans les affrontements », lui a récemment écrit Houdebine [62]. À cette violence, Derrida accepte de se confronter. L’entretien a lieu dans son bureau de Normale Sup l’après-midi du 11 juin 1971 [63]. Même si la discussion est serrée, le ton reste des plus courtois. Tant Houdebine que Scarpetta ont une grande admiration pour lui. Et Derrida, qui dit avoir accepté pour la première fois « la loi de l’entretien et du mode déclaratif », n’a pas l’intention de se dérober.

S’il n’a pas réagi publiquement depuis les attaques de Jean-Pierre Faye et d’Élisabeth Roudinesco, il le fait ici avec netteté, de manière vive et parfois ironique. Tout en réaffirmant son soutien à Tel Quel et à Sollers, il refuse de se laisser enrôler sous la bannière du matérialisme dialectique, assurant qu’il n’y aurait « aucun bénéfice, théorique ou politique, à précipiter les contacts ou les articulations tant que les conditions n’en sont pas rigoureusement élucidées ». Entre le travail de déconstruction qui est le sien et la conceptualité marxiste, « l’ajointement ne peut pas être immédiatement donné [64] ». Ce qui lui a paru « nécessaire et urgent », dans la situation historique qui est la leur, « c’est une détermination générale des conditions d’émergence et des limites de la philosophie, de la métaphysique ». Répondant implicitement à Faye, Derrida maintient que le texte de Heidegger est pour lui d’une extrême importance, « qu’il constitue une avancée inédite, irréversible et qu’on est encore très loin d’en avoir exploité toutes les ressources critiques ». Cela ne l’empêche pas d’avoir marqué, « dans tous les essais » qu’il a publiés, « un écart par rapport à la problématique heideggérienne [65] ».

Le lendemain, Houdebine remercie chaleureusement Derrida de sa patience à répondre à leurs questions. Mais quelques jours plus tard, lorsqu’il rend compte à Sollers de l’entretien, il évoque « une position plus défensive qu’offensive », beaucoup de « précautions » et de « prudence [66] ». Les choses sont loin d’être terminées. Le 1er juillet, Houdebine envoie à Derrida la transcription, l’accompagnant d’une lettre d’inspiration très léniniste, dont une partie sera reprise à la suite de l’entretien. Quant à Derrida, il ne se contente pas de revoir minutieusement ses propos : il ajoute une très longue note d’une extrême vigueur à propos de Lacan, un autre sujet sur lequel « certains de [s]es amis, pour des raisons parfois contradictoires, ont regretté [s]a neutralité ».

Dans les textes que j’ai publiés jusqu’ici, l’absence de référence à Lacan est en effet presque totale. Cela ne se justifie pas seulement par les agressions en forme ou en vue de réappropriation que, depuis la parution de De la grammatologie dans Critique (1965) (et même plus précocement, me dit-on), Lacan a multipliées, directement ou indirectement, en privé ou en public, dans ses séminaires et, depuis cette date, je devais le constater moi-même, dans presque chacun de ses écrits. [...] Cette crispation du discours — que j’ai regrettée — n’était pas insignifiante et elle appelait, là aussi, une écoute silencieuse [67].

Lorsque Derrida a écrit ses premiers articles, déclare-t-il, il ne connaissait encore que deux ou trois textes de Lacan, même s’il était déjà « assuré de l’importance de cette problématique dans le champ de la psychanalyse ». Depuis, en lisant minutieusement les Écrits, Derrida assure y avoir repéré quelques motifs majeurs, parmi ceux qu’il s’efforce lui-même de mettre en question : « un telos de la parole pleine dans son lien essentiel [...] avec la Vérité », « une référence allègre à l’autorité de la phonologie et plus précisément de la linguistique saussurienne », doublée d’une absence d’interrogation spécifique quant « au concept d’écriture ». Il annonce qu’il s’est beaucoup intéressé au « Séminaire sur La Lettre volée » et y reviendra bientôt [68]. Ce qu’il fera effectivement dès le mois de novembre 1971, lors d’une conférence à l’université Johns Hopkins de Baltimore, sans doute reprise à Yale [69]. Le 30 juillet, Houdebine accuse réception de l’entretien corrigé et complété. L’ensemble constitue selon lui « un texte important, une série de marques très productives dans le champ idéologique de la rentrée » ; il ne doute pas qu’il va « faire quelque bruit [70] ». Derrida insiste pour que le texte ne soit montré à personne avant la parution du numéro, prévue pour le mois de novembre. Cela n’empêchera pas Houdebine d’évoquer en détail le contenu de l’entretien — note sur Lacan comprise — lors d’une rencontre avec Sollers et Julia Kristeva à l’île de Ré.

« 1971 : De la Chine »

- 1ère édition

La « rentrée » s’annonce effectivement empreinte de radicalité. Du côté de Tel Quel, la pression maoïste se fait de plus en plus insistante. Au mois de juin 1971, Sollers a fait publier au Seuil De la Chine, le reportage plus qu’enthousiaste d’une amie d’Althusser, Maria Antonietta Macciocchi. Mal à l’aise, Derrida a demandé à son vieil ami Lucien Bianco ce qu’il en pensait. L’auteur d’Aux origines de la révolution chinoise ne lui a pas caché son exaspération face à cette lourde propagande pour une Révolution culturelle dont les Européens veulent ignorer la sanglante brutalité. Comme Derrida le dira dans un texte tardif, la fréquentation de Bianco l’a très tôt mis en garde contre « la terreur obscurantiste qui bavardait alors dans certains quartiers », surtout « au moment où les sommeils dogmatiques les plus inquiétants, les plus menaçants, parfois les plus comiques aussi dominaient la scène d’une certaine "culture" parisienne [71] ». Pour l’heure, il évite de son mieux le sujet. Malgré les durcissements politiques, le dialogue avec Sollers reste très amical, tout comme avec Julia Kristeva qui vient de faire son entrée officielle au comité de rédaction de la revue [72]. La sortie de La dissémination se prépare et il semble aller de soi que Derrida participera l’été suivant au colloque « Artaud / Bataille » que Tel Quel organise à Cerisy.

La « rentrée » s’annonce effectivement empreinte de radicalité. Du côté de Tel Quel, la pression maoïste se fait de plus en plus insistante. Au mois de juin 1971, Sollers a fait publier au Seuil De la Chine, le reportage plus qu’enthousiaste d’une amie d’Althusser, Maria Antonietta Macciocchi. Mal à l’aise, Derrida a demandé à son vieil ami Lucien Bianco ce qu’il en pensait. L’auteur d’Aux origines de la révolution chinoise ne lui a pas caché son exaspération face à cette lourde propagande pour une Révolution culturelle dont les Européens veulent ignorer la sanglante brutalité. Comme Derrida le dira dans un texte tardif, la fréquentation de Bianco l’a très tôt mis en garde contre « la terreur obscurantiste qui bavardait alors dans certains quartiers », surtout « au moment où les sommeils dogmatiques les plus inquiétants, les plus menaçants, parfois les plus comiques aussi dominaient la scène d’une certaine "culture" parisienne [71] ». Pour l’heure, il évite de son mieux le sujet. Malgré les durcissements politiques, le dialogue avec Sollers reste très amical, tout comme avec Julia Kristeva qui vient de faire son entrée officielle au comité de rédaction de la revue [72]. La sortie de La dissémination se prépare et il semble aller de soi que Derrida participera l’été suivant au colloque « Artaud / Bataille » que Tel Quel organise à Cerisy.

Il n’empêche : comme en 1968, partir aux États-Unis est à bien des égards un soulagement. [...]

[...] Tout au long de son séjour américain, Pautrat et Althusser donnent à Derrida des nouvelles de la rue d’Ulm. Le nouveau directeur est arrivé, Jean Bousquet, un ancien condisciple de Pompidou. un « vieux beau un peu démagogue », mais « nettement plus subtil et poli que le prédécesseur [73] ». Derrida ne doit pas se faire « l’ombre d’un souci pour l’École et ses philosophes [74] » : tout se passe pour le mieux sur ce plan. Mais ses deux collègues et amis tiennent surtout à l’informer des turbulences parisiennes : elles ne sont pas moindres que pendant l’automne 1968, lors de son précédent séjour à Baltimore. Sollers a certes félicité Bernard Pautrat pour son livre, Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche, récemment publié au Seuil. Mais il lui a surtout exposé en détail la grande affaire du moment, celle qui concerne De la Chine. En septembre 1971, l’interdiction à la Fête de L’Humanité du livre de Macciocchi a précipité la rupture de Sollers avec le parti communiste.

Le Monde du 11 septembre 1971.