Ah ! ces années décisives ! S’il faut que je fasse appel, à mon tour, à quelques souvenirs personnels, il faut que je revienne très loin en arrière : aux années qui précèdent juste Mai 1968 dont je rappelais, textes de Sollers à l’appui, le 5 mai précisément, en quoi elles persistent, grâce aux oeuvres de l’époque et celles qui ont suivi (essais, romans), dans le Temps révolutionnaire et la révolution du Temps. Je renvoie ici, entre autres, à Mai 1968 dans le Temps, La Révolution — Paradis (la lecture intégrale de Paradis I par Sollers lui-même), Femmes, roman, 1983, Pour célébrer la vraie révolution française et Qu’est-ce qu’une révolution ?... Mais il y eut aussi la première rencontre, alors que j’étais étudiant, de Julia Kristeva et de Philippe Sollers.

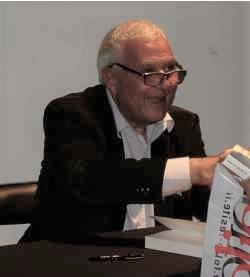

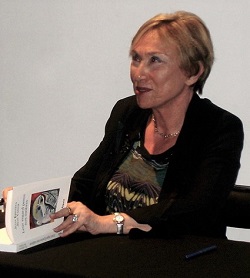

Philippe Sollers et Julia Kristeva, mercredi 27 avril 2011, 18h30,

Réfectoire des Cordeliers, 15, rue de l’Ecole de Médecine, Paris 6ème.

L’expérience intérieure,

à contre-courant

27 avril 2011. Journée consacrée à « Julia Kristeva aujourd’hui » à l’Université Paris-Diderot. A cette occasion, un film réalisé par Alain Monclin, Julia Kristeva - Une étrangère, citoyenne du monde est projeté. Le soir, au Réfectoire des Cordeliers, entretien entre Julia Kristeva et Philippe Sollers, animé (avec tact) par Colette Fellous (France Culture) : « L’expérience intérieure, à contre-courant ». Un moment fort.

Georgi Galabov a filmé le débat comme à l’accoutumé. La vidéo sera dans quelques jours sur les sites respectifs de Julia Kristeva et de Philippe Sollers. Je leur en laisse la primeur, avant d’y revenir.

(mis en ligne le 11 mai 2011)

Année décisive !

SITUATION

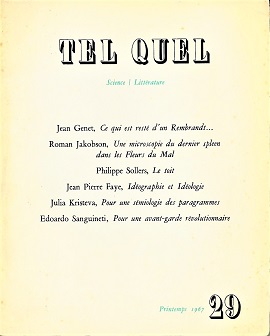

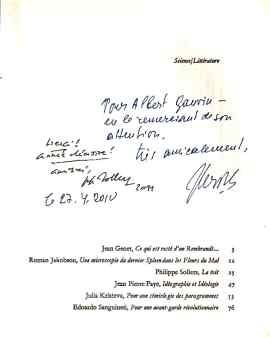

27 avril 2011. « Julia Kristeva aujourd’hui ». Avant le débat, petite séance de dédicaces. Je ne les collectionne guère. Je n’ai pas amené de livres, mais un vieux numéro de Tel Quel (le n° 29, printemps 1967). Je vais voir Julia Kristeva, je lui tends le numéro sans rien dire.

— Oh ! C’est rare ! Il faut le conserver précieusement !

— C’est le premier numéro que j’ai lu. Après, j’ai acheté tous les autres...

JK regarde plus attentivement et voit le sommaire.

— Mais... c’est mon premier texte !

— Eh oui. Pour une sémiologie des paragrammes...

— Il faut que je le montre à Philippe...

— Je comptais le faire.

Pendant qu’elle dédicace le numéro, je lui dis :

— Vous vous souvenez de votre venue à Lille à la fin de l’hiver 1969 ?

— Très bien. C’était avec Jean-Claude Chevalier [1].

— C’est ça. Vous vous souvenez qu’un jeune étudiant est venu vous chercher à votre hôtel avec sa vieille 2CV ?

— Oui. C’était vous ?! (un temps) Cela ne nous rajeunit pas...

— J’ai une anecdote à ce propos. Quand j’ai demandé à la réception de l’hôtel Julia Kristeva et Philippe Sollers, on m’a répondu : "il n’y a personne de ces noms-là" ! Et, comme, peu après, j’en faisais la remarque à Sollers, il me dit : "On est ici incognito !" [2]

Kristeva se dirige vers la table où, à quelques mètres, Sollers dédicace ses propres livres, lui montre le numéro de Tel Quel :

— Regarde !

Sollers regarde le sommaire et me dit :

— Très très important. Une année décisive ! Merci !

— Le toit, votre texte sur Bataille, fut aussi, pour moi, très important.

Sollers écrit à son tour sa dédicace, voit que, dans l’émotion, JK a écrit « 2010 », rajoute « 2011 », me tend le numéro, le reprend, vérifie la date de publication (printemps 1967), puis, à nouveau :

— Oui, oui, une date décisive !

Il y a des moments d’attention, brefs mais privilégiés. Il ne faut pas en abuser.

1967 : Précisions

Marcelin Pleynet écrit dans « Le plus court chemin - De Tel Quel à L’Infini » :

Marcelin Pleynet écrit dans « Le plus court chemin - De Tel Quel à L’Infini » :

« Il faut retenir l’essai de Julia Kristeva, Pour une sémiologie des paragrammes, qui fut publié en 1967 dans le numéro 29 de Tel Quel. Ce texte eut immédiatement un retentissement considérable qui reste à apprécier [3]. Il ne faut pas oublier que Julia Kristeva entre au comité de rédaction de Tel Quel en février 1968. »

Marcelin Pleynet, Entretien avec Patrick Ffrench, Gallimard, mai 1997, p. 282.

C’est à partir du n° 29 de Tel Quel que le sous-titre de la revue sera « Science / Littérature », et ce jusqu’au n° 42, avant de devenir « Littérature /Philosophie / Art / Science / Politique » (n° 43, automne 1970)... qui est aujourd’hui encore le sous-titre de la revue L’Infini.

C’est à partir du n° 29 de Tel Quel que le sous-titre de la revue sera « Science / Littérature », et ce jusqu’au n° 42, avant de devenir « Littérature /Philosophie / Art / Science / Politique » (n° 43, automne 1970)... qui est aujourd’hui encore le sous-titre de la revue L’Infini.

Dans le numéro 1 de L’Infini (hiver 1983), Julia Kristeva donne des précisions sur ce « printemps 67 » :

Dans le numéro 1 de L’Infini (hiver 1983), Julia Kristeva donne des précisions sur ce « printemps 67 » :

Je passe sur le premier accueil que j’ai reçu de l’opinion française : un article insultant du journal Minute qui avait cru déchiffrer en moi, à partir d’un article sur Bakhtine que j’avais publié dans Critique [4], une espionne soviétique. On me l’a apporté à l’hôpital Cochin où je me trouvais avec une hépatite virale au printemps 67, et je crois qu’il m’a aidée à me remettre.

Julia Kristeva, Mémoire, L’Infini n° 1, p. 49 [5].

Philippe Sollers et Julia Kristeva se marient en août 1967.

Philippe Sollers et Julia Kristeva se marient en août 1967.

Elle est toujours là, qui dit mieux ? Attention : il y a Julia Joyaux et Julia Kristeva, Philippe Joyaux et Philippe Sollers. Pas deux, quatre. Et puis cinq, avec David Joyaux, en 1975.

Lacan, dont l’oreille n’est pas toujours fine, envoie un mot à « Julia Sollers ». Je suis obligé de lui faire courtoisement remarquer qu’il n’y a pas de « Julia Sollers ». Cela dit, n’importe quelle étudiante américaine s’imagine aujourd’hui que je m’appelle Monsieur Kristeva. Quiproquos classiques d’époque, puisqu’il est difficile de faire admettre que elle c’est elle, moi c’est moi, nous c’est nous. Deux noms, c’est bien, trois c’est mieux.

Comme la vie peut être surréaliste, on se marie discrètement à la mairie du Ve arrondissement, devant un maire ahuri qu’on ne veuille pas porter d’alliances et qu’on soit sans cesse au bord du fou rire. On va ensuite déjeuner, avec la soeur violoniste de Julia et nos deux témoins, à La Bûcherie, sur les quais, en face de Notre-Dame, à côté de Shakespeare and Co. Mais quel est donc ce vieux couple morose, deux tables plus loin ? Non, c’est trop drôle : Aragon et Elsa Triolet. Intersigne, mauvais oeil, exorcisme ? Les communistes, comme les bourgeois (c’est pareil), fantasmeront beaucoup sur ce thème (une femme venue de l’Est, un jeune écrivain français, etc.). Mais excusez-moi : rien à voir .

Destin, destin, sequere deum... Mariage à l’écart, pas de mainmise sociale, pas de famille sur le dos, pas de photos, pas de fusion idéale, pas d’argent, mais une solidarité intellectuelle sans faille, et beaucoup de travail, de contradictions, de jeu, de rires, d’amour. J’ajoute une touche inédite à l’histoire des hommes et des femmes (ce chaos) : le libertin impénitent qui aime sa femme. Je fais remarquer, en passant, que je me suis marié avec cette femme-là, pas une autre, et, du coup, une fois pour toutes. Sous toutes les apparences le vieux fond anarchiste est là. Des difficultés ? Sans nombre. Des crises ? Ce qu’il faut pour connaître à fond les impasses de l’éternelle guerre des sexes. De l’harmonie ? Mais oui. Des oppositions de goût ? Parfois. De l’humour ? À revendre. Du tragique ? Plein. Du comique ? Fréquent. Du sérieux ? Constant.

Je nous revois, marchant côte à côte, un soir, sur le boulevard Montparnasse, pour rejoindre Le Rosebud, rue Delambre, qui a été, longtemps, notre quartier général. Je lui dis simplement : « Et si on levait la vieille malédiction ? » Voilà une excellente question, qui n’a pas besoin de réponse.

De la petite étudiante géniale, mais barrée partout au départ (sauf par Lévi-Strauss et Barthes), à l’universitaire célèbre dans le monde entier, dont le surnom, chez nous, est devenu « Honoris Causa », à la psychanalyste stricte, à l’essayiste du « génie féminin », la voie est vertigineuse, courageuse, mélodieuse, gracieuse. C’est la femme la plus intelligente que j’ai rencontrée. [...]Philippe Sollers, Un vrai roman, folio, p. 137, 138, 139.

Julia Kristeva et Philippe Sollers sont revenus sur chacun de ces points, pendant près de deux heures, lors de l’entretien de ce mercredi 27 avril.

En novembre 1967, Jean-Pierre Faye rompt avec le groupe et est remplacé au comité de rédaction de Tel Quel par Pierre Rottenberg et Jacqueline Risset, la future traductrice de Dante.

En novembre 1967, Jean-Pierre Faye rompt avec le groupe et est remplacé au comité de rédaction de Tel Quel par Pierre Rottenberg et Jacqueline Risset, la future traductrice de Dante.

C’est dans le numéro 31 de Tel Quel (automne 1967) que Sollers publie son « Programme » [6].

C’est dans le numéro 31 de Tel Quel (automne 1967) que Sollers publie son « Programme » [6].

Il sera appliqué.

En mai 1968, étudiant en... philosophie, je défendrai ce « programme » dans les AG effervescentes de la fac de Lettres de Lille avec le soutien bienveillant de deux jeunes « assistants » universitaires, Henri Meschonnic (qui me surnommera « le glossaire ») et Philippe Bonnefis avec qui, en 1970, je défendrai un « mémoire » (mention TB !) sur « l’histoire monumentale » que, déjà, Tel Quel permettait de relire, mieux : d’instituer. « Lecteur bénévole », éternellement... je ne ferai pas de carrière universitaire... De l’automne 1968 au printemps 1971, je participerais aux conférences du Groupe d’Études Théoriques... Le reste s’ensuit.

Ducasse :

« Je n’ai pas besoin de m’occuper de ce que je ferai plus tard. Je devais faire ce que j’ai fait. Je n’ai pas besoin de découvrir quelles choses je découvrirai plus tard. Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telle est son excellence. »

[1] Linguiste, Jean-Claude Chevalier enseignait alors à la Faculté des Lettres de Lille.

[2] Je n’ai su que plus tard qui étaient M. et Mme Joyaux !

[3] Je souligne. A.G. Pour une sémiologie des paragrammes figure dans Sémeiotikè, dans une version remaniée.

[4] Cf. Mikhail Bakhtine, La poétique de Dostoievski, Seuil, 1970, Présentation de Julia Kristeva, Une poétique ruinée. A.G.

[5] Il faut lire le texte dans son intégralité : il retrace minutieusement l’arrivée de JK en France, la rencontre avec Sollers (mai 1966), les positions de Tel Quel juste avant et après Mai 68.

Julia Kristeva et Philippe Sollers

Julia Kristeva et Philippe Sollers

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Du coup, je suis allé faire un tour au parc.

Il y fait beau, par intermittences. Orageux.

Je demande à un pêcheur si c’est au coup ou à la plombée qu’il pêche, et quel poisson il pêche.

C’est au coup. Et c’est le goujon, dit-il.

Les poissons étaient ses animaux préférés – avec les oiseaux. Les mammifères le gonflaient. Trop lourds. Les goûts de Sollers, de toute façon, étaient et sont très intéressants. Sur la vie quotidienne, dans le questionnaire de Proust, avec Cézanne et Picasso. Si le goût est à côté de la plaque pour les petites choses, c’est mort pour saisir les génies, et inversement.

Maintenant, ça va être lourd, partout, là, vraiment.

Personne n’aura été de son siècle plus que Sollers. Comme Stendhal, Baudelaire, Nietzsche, il a tendu au XIXème siècle un piège lumineux : être en dépit des modes art tout entier, servi par une passion fixe inaltérable. La simple lecture en continu de l’oeuvre donne la mesure battante, tonnante, chantante, entraînante de cette réussite.

C’est une gigue à travers les âges. Chacun de nous a son XIXème siècle qui court de l’année de sa naissance à celle de sa mort. Et comme il court à travers les âges, on tombe forcément dans une de ses parties. Alors, on le combat chacun comme on veut, dans un match inédit, éprouvant, dangereux, excitant, diagonal, et finalement sans pitié, mais plein de douceur et d’oasis aussi si on le veut.

L’HORIZON 2020 : Bon, on y est. Et Sollers a eu raison à 100%. Quelle ne fut pas ma stupeur d’entendre (grâce à Pileface) Sollers annoncer en 1980 mot pour mot, dans Paradis, qui plus est sans ponctuation, la situation actuelle des mœurs, chapeau l’artiste ! Bien joué,

confiez-les à nos tuteurs et tutrices maquereaux maquerelles soi-disant rebelles nous canaliserons cette crise par des révoltes encadrées la jeunesse est généreuse elle a besoin d’un but élevé l’important est de la grouper d’assurer sa communauté de toute façon vos garçons sont obsessionnels laissez-nous travailler leur féminité pendant que vos filles sont hystériques autre structure laissez-nous broder leur virilité l’homme ne marche plus avec un grand h en route pour le grand f en relief ne dites pas l’année de la femme annoncez une ère un siècle un millénaire

Place donc aux néo-puritains et aux néo-cyborgs locaux et nationaux, aux molle quenouilles censeuses, aux rappeurs débilos, aux gardiens inutiles des vieux temples effondrés, aux psychiques-bancaires aplatis, aux cramés du numérique, aux dépressives momies en synthétique pur ; il nous reste les brins d’herbe et les feuilles d’arbres qu’on va aller collecter au parc. On va les coller dans l’album magique avec notre encre pour continuer à mener une guerre paradisiaque et infernale à tous ces cons.

Nous devons, en 2023, jouer serré en face de la Mort qui nous parle en live sur toutes ses chaînes :

attention aux anarchistes ni dieu ni mère ne tolérez pas les cas isolés notre stratégie est la bien-pensance toujours ranimée internement suicide des éléments singuliers mise au ghetto des irréductibles voilà c’était notre émission les parents modernes horizon 2020 regroupant tous les cultes et tous les occultes dimanche prochain comment adapter les mathématiques à l’angoisse de notre temps si cette conférence vous a intéressé écrivez nous partout nous retrouverons votre lettre

L’oeuvre de Sollers se caractérise par son sens critique radical. Son observation des mutations bio-techniques et des manipulations en cours sur les cerveaux des populations et des corps humains est aiguë. Ce point-là est essentiel.

Et pourtant, la beauté est là. Et c’est une étrange partition pour exceptions que nous essayons de jouer.

Pure inconscience alors ?

Allez, musique.

DU GOÛT – Le goût, c’est l’arme par excellence. Le goût rend heureux.

« Le meilleur moyen de se venger de nos ennemis, c’est d’être heureux » disait Mme du Châtelet.

Je parle de La Guerre du Goût (1994) dont on sentait, avant de la lire, nous autres lecteurs patients et assoiffés, qu’on la menait depuis l’enfance, et dont on a su, après l’avoir lue, qu’on la mènerait avec toute l’idiosyncrasie requise.

PAYSAGE – Qu’aurait été sans lui le paysage littéraire ? Paysage, comme en peinture, à entendre au sens, par exemple, de : couleurs sensibles en-dehors de toute prescription venue de l’Extérieur. Il y aurait eu des gueulards sans style, les habituels rois du trash, les masos de tous les acabits, les témoignages à Maman, des farces endimanchées et sans âme, etc.

Pas de vie, pas vraiment en tout cas, car pas assez de grandeur, ni d’humour.

Style, écriture, couleurs, la veine bleue du temps, il a ouvert les phrases du français dans ses romans, et les meilleures se sont aussi rassemblées et disputées autour de lui. Pleynet, Kristeva, Derrida, Barthes, Roche, Muray, Nabe, Zagdanski, Meyronnis. Etc, etc, etc. Quel rassembleur ! Quelle joyeuses organisations ! Que de camarades de combats, de tous âges, de tous sexes, de toutes opinions, de toutes rages, de toutes légèretés ! Des dizaines et des dizaines de noms. Une discussion entre eux, avec eux, qui n’en finit pas. C’est quand même, pour l’intelligence, l’une des meilleure Liste que la France ait produite dans les dernières décennies, non ?

Sans le dire, à la manière de Plutarque, il a écrit des exempla, ses Vies Parallèles à lui, modèles d’ existences à imiter pour savoir bien vivre, monographies enchanteresses de Vivant Denon, de Casanova, de Mozart. Comme le dit son inépuisable Journal : par les temps qui courent, c’est de l’inconscience pure d’écrire ça. Donc : raison de plus.

Comment vivre juste ? C’est la question musicale, permanente, de Sollers. C’est sûrement celle de tous ceux qui ne pensent pas être arrivés en ce bas monde par hasard, vouloir y choir en troupeaux, et qui ne laissent pas à la société la possibilité de leur faire croire qu’ils sont finalement contingents et remplaçables.

En haut de l’escalier, j’ai trouvé des bouquins à emmener au parc. Avant de partie pour Ré, p.455, dans Femmes (1982), il cherche ses Hemingway, vous vous rappelez ? Je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours aimé ce petit passage tout simple. "Téléphone-réveil...Sept heures du matin...Valises...Quelques livres de plus ?...Un ou deux Hemingway peut-être ?... Cinquante mille dollars ? En avoir ou pas ? Mais où sont-il passés ? Introuvables..." Vivre avec ses livres, les emmener partout, les chercher, se taire spontanément sur cet étrange commerce qu’on l’on entretient avec eux, ça ne regarde personne.

En haut de l’escalier donc, j’ai trouvé Entretiens de Francis Ponge avec Philippe Sollers (1970), je l’ai embarqué, et maintenant, je l’ouvre au hasard, Sollers demande à Ponge ce qui suit : "Je voudrais que vous nous disiez quels étaient pour un individu né en 1900, les modes par lesquels la « reconversion totale de l’industrie logique », ou encore, selon une autre de vos expressions, « l’exercice énergique de la parole », pouvait être envisagée : de quelle langue morte, donc, de quels préjugés sociaux, esthétiques, philosophiques, il fallait alors sortir pour répondre à l’exigence du temps."

Même exigence à chaque époque : sortir de la langue morte, non seulement par l’analyse critique très poussée de ses clichés sociaux, de ses feuilles mortes que-le-vent-du-Nord-emporte-dans-la-nuit-froide-de l’oubli...Mais aussi truffer la mort, la langue, la feuille, le temps, de quarks fulgurants de printemps, parce que la joie vraie vaut mieux que le malheur ou que la fausse joie lyophilisée. Trouver son langage, sa formule et son lieu, il n’a jamais été question d’envisager autre chose, donner de l’esprit à la matière...

Dire, avec précision, avec justesse, et avec la forme, c’est ce qui nous distingue des autres animaux, tout en nous rapprochant furtivement de ces passagers rapides que sont les poissons, les oiseaux, voyageurs limpides de l’air et l’eau. Le pêcheur est parti. Je vais rester un peu au parc (1961), dont la première phrase est, si mes souvenirs sont bons Le ciel, au-dessus des longues avenues luisantes, est bleu sombre.

Le reste s’ensuit.