C’est l’été. Le « monde » vous ennuie ou vous désespère. La « politique », ou ce qui en reste, vous plonge dans un abîme de perplexité. Vous allez peut-être partir en vacances et emporter quelques livres. Eh bien, prenez La nuit folle de Jacques Henric, « un livre du monde d’avant ». On en a peu parlé ; les choses étant ce qu’elles sont, c’est plutôt bon signe.

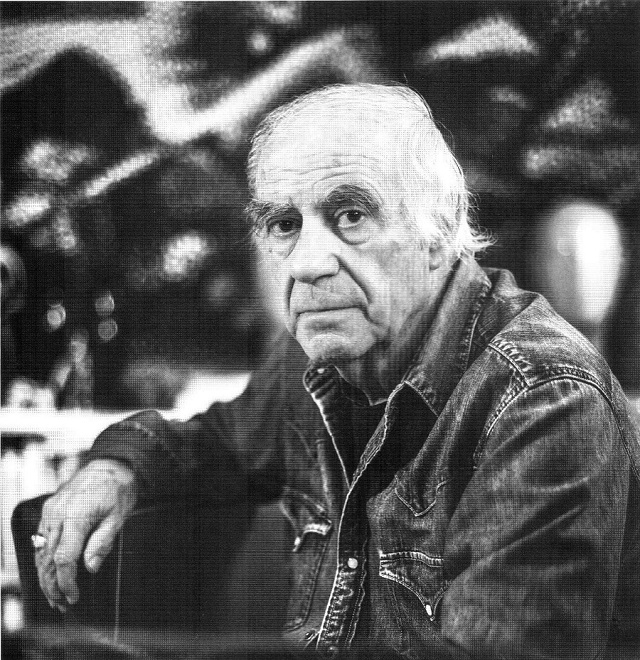

Jacques Henric.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Jacques Henric 9 novembre 2021.

Pour la sortie de son livre « La nuit folle », et sa venue au MIAM le 25 novembre, Jacques Henric revient sur Joë Bousquet, et ses liens avec l’exposition « Psychédélices ».

La nuit folle, le dernier livre de Jacques Henric, est sorti il y a une quinzaine de jours de manière quasi inaperçue. C’est à peine si sa parution a été signalée dans la presse « spécialisée ». Comment celles et ceux qui font profession de critiques l’auraient-ils remarqué, enseveli(e)s qu’elles.ils sont sous les centaines de livres qui marquent chaque année « la rentrée littéraire » et que toute personne normalement constituée n’a pas vraiment le temps de lire ? Ce livre, comme tous les livres de Henric est inclassable. Sous le titre, vous ne verrez aucune mention particulière : ni « roman », ni « récit », ni « essai ». Dans quelle liste pourra-t-il cette fois figurer ? En vue de quel prix ? Roman, récit, essai, La nuit folle est, comme Boxe (prix Médicis essai et Prix de l’Académie Française quand même), sorti il y a cinq ans, tout cela à la fois.

Peut-être faudrait-il inventer une nouvelle catégorie (invendable) pour ce qui s’écrit aujourd’hui, sans souci des genres, celle de « méditation ». Y entreraient les livres (romans, essais) de Sollers, de Pleynet, de Haenel, de Forest et de quelques autres écrivains singuliers formant, à eux seuls, des sortes de galaxies. Écrire : méditer ? Vous n’y pensez pas ! Servez-nous une bonne auto-fiction : c’est le genre à la mode (qui donne parfois de bons livres, par exemple : Le voyage dans l’Est de Christine Angot [1]).

Mais un autre mot, finalement, dit ce qui est à la fois, roman, récit, essai : le mot fiction. Un jeune écrivain en a autrefois défini la « logique » : « L’homme ne sait au fond ce qu’il peut penser : la fiction est là pour le lui apprendre [2] ». Au fait, j’oubliais : La nuit folle est publié, comme les deux livres précédents de Henric — La balance des blancs (2011), Boxe (2016) — dans la collection « Fiction & Cie » fondée par Denis Roche et, désormais, dirigée par Bernard Comment. Le nom de la collection figure au-dessus du titre du livre. Pas besoin d’autre qualificatif donc. En 1971, Lacan, dans sa célèbre et si éloquente contrepèterie Lituraterre, disait : « La vérité a structure de fiction ». Denis Roche lui répondait indirectement quelques mois plus tard en intitulant sa préface au Mécrit : Lutte et rature. Lutte, vérité, fiction : c’est de cela qu’il s’agit dans cet incessant combat spirituel.

De quoi est-il question dans La nuit folle ? Le mieux est de citer le quatrième de couverture qui, une fois n’est pas coutume, dit l’essentiel.

La nuit folle

Jacques Henric

Fiction et Cie

Date de parution 16/09/2021

19.00 € TTC

240 pages

Le 27 mai 1918, Joë Bousquet, jeune soldat de vingt ans et futur Grand poète, reçoit une balle qui le laisse paralysé et impuissant à vie. Un jour de mai 1932, un écolier de sept ans et demi, Jacques Lusseyran, futur Grand héros de la Résistance, perd à jamais l’usage de ses yeux. Le 3 octobre 2018, le narrateur de La Nuit folle a son œil droit qui explose alors qu’il se dirige en voiture vers un des lieux où vécut le Grand poète infirme.

« J’aime les hommes qui tombent », écrivait Melville. Comment, où et quand tombent-ils, les hommes ? Ce roman est un exercice d’admiration, pour les hommes entrés dans la nuit lumineuse ; pour les femmes de la nuit, héroïnes porteuses de leur propre lumière.

La Nuit folle est aussi une interrogation sur le mal. La nuit peut être rendue folle par la guerre, par le sexe, par la drogue. Cloîtré dans sa chambre de Carcassonne, Bousquet reçoit des jeunes filles pour des rencontres mystérieuses. Il se passionne pour la fin’amor et le récit des prouesses sexuelles du Grand troubadour Guillaume IX, duc d’Aquitaine. Jacques Henric est amené à porter un nouveau regard sur le récit de la femme aimée, La Vie sexuelle de Catherine M.

Quand on agit comme s’il n’y avait que de la lumière dans le monde, on donne des arguments à la mort.

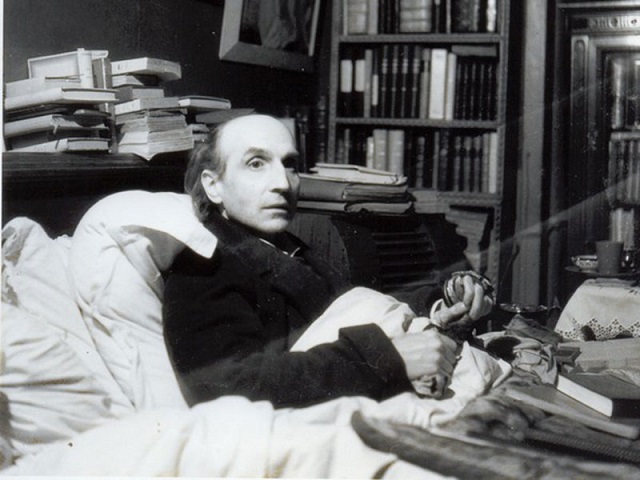

Joë Bousquet

Mais qui a jamais su voir l’aube avec d’autres yeux que ceux de la nuit ?

Jacques Lusseyran

Premier chapitre

C’était à la sortie du Barcarès, sur la départementale 627, dans la pinède que bordaient à droite la Méditerranée, à gauche l’étang de Leucate.

Je me trouvais, ce matin du 3 octobre 2018, à la hauteur de Salses-le Château où a vécu le romancier viticulteur Claude Simon, à quelques dizaines de kilomètres à vol d’oiseau du mont Canigou et de la frontière entre la France et la Catalogne espagnole. Il faisait un soleil magnifique. Un léger vent de tramontane faisait flotter quelques petits nuages blancs au dessus des Corbières. J’avais laissé au garage la BMW 1100, le toit ouvrant de la Nissan Juke me faisait néanmoins goûter la chaleur délicieuse qui régnait dans l’air ; j’étais heureux de vivre, comme Stendhal qui se trouvait ce matin du 16 octobre 1832 à Pietro in Montorio, sur le mont Janicule, à Rome, distinguant parfaitement Frascati et Castel Gandolfo et apercevant la roche de Palestrina.

Passé Port-Leucate, du haut du pont enjambant le goulet où se rejoignent les eaux de la mer et celles de l’étang, je distinguais les habitations du quartier de la Falaise et avais à ma gauche une vue plongeante sur l’eau immobile de l’étang, à ma droite sur les eaux agitées et verdâtres de la mer, avec au centre du pare-brise la lointaine masse des Corbières.

Cette vue est magnifique, me suis-je dit en freinant. Aussi unique que celle qu’avait de la Rome ancienne et moderne Henry Brulard, ce jour du 16 septembre 1832. Son dos était mollement appuyé au mur de San Pietro in Montorio en contrebas duquel il pouvait voir les orangers du verger des Capucins, puis le Tibre et le prieuré de Malte. Mes mains reposaient avec un même abandon, un même alanguissement, sur le volant de ma Nissan, pris que j’étais par l’ample splendeur du paysage qui défilait sur l’écran panoramique du pare-brise. Combien de temps bénéficierais-je encore de ce don de la beauté ? Allais-je, comme Stendhal, compter sur mes doigts, faire défiler les années et, comme lui, m’exclamer à haute voix : Est-il bien possible ? Dans ce lieu unique au monde qu’il avait sous les yeux, Rome, il s’était mis à calculer que La Transfiguration de Raphaël y avait été admirée pendant deux siècles et demi. Dans quelques mois, il aurait cinquante ans. Le spectacle que j’avais, moi, sous les yeux depuis que j’avais laissé à droite Port-Barcarès et que je m’étais engagé sur la longue route droite menant vers Leucate avait été admiré depuis bien plus longtemps que le Raphaël, depuis des centaines de siècles. Quant à moi, dans quatre mois, j’aurais... Était-il bien possible ? Mais je n’en ai pas éprouvé plus d’irritation que n’en connut Stendhal, ni de révolte, ni de désarroi. Comme lui, je me suis consolé, et à sa façon : De plus grands que moi sont bien morts ! Et de reprendre — à l’instant où je me suis risqué à franchir une ligne continue pour doubler un de ces automobilistes trouillards respectant les 80 kilomètres-heure — le constat apaisé qu’il exprimait dans les premières pages de sa Vie de Henry Brulard : Après tout, je n’ai pas mal occupé ma vie. Il s’était alors assis sur les marches de San Pietro, rêvant aux femmes qu’il avait aimées, aux femmes dont il désespérait d’être aimé ; moi, ayant appuyé à fond sur la pédale de l’accélérateur pour dépasser une voiture, je me suis mis à rêver à mon tour. Lui, Brulard, admirant l’aspect sublime des ruines de Rome, s’était soudain apostrophé ainsi : Il serait bien temps de me connaître ! De mon côté, piquant une pointe de vitesse sur l’étroite départementale entre étang et plage et faisant disparaître de mon rétroviseur la poussive Twingo, j’ai fait le compte, usant de quelques doigts de ma main droite libérée du volant, du nombre d’années qu’il me restait à pouvoir emprunter ce trajet Estagel-Leucate-La Franqui. Peu soucieux du nombre de femmes que j’avais connues, aimées, à peine intéressé de savoir pour quel homme je passais, et qui j’avais été. La douce lumière du ciel, le vol balancé des mouettes au-dessus des parcs à huîtres m’invitaient à me couler dans l’espace et dans le temps. Je me sentais comblé. Jusqu’au moment où, à l’approche de La Franqui...La Franqui. Le panneau de signalisation indiquait le proche embranchement à droite. Mais vu l’habitude que j’avais depuis quelques années de retrouver la plage de cette tranquille station balnéaire, pas besoin de l’aide des panneaux, je m’y rendais en aveugle. Ce n’était évidemment pas La Transfiguration de Raphaël qui m’y attendait. Ce C’est donc ici, cri du cœur de Stendhal à l’idée que le tableau de Raphaël se trouvait à quelques encablures de lui, dans une des galeries du Vatican, ne pouvait être le mien lorsque ma Nissan quitta la départementale 627 pour rejoindre la départementale 427 conduisant à La Franqui. En revanche, à chaque approche de l’immense plage de sable fin (dix kilomètres de long, près d’un de large) et de la falaise de Leucate la dominant, une émotion sans doute voisine de celle de l’auteur de la Vie de Henry Brulard aurait pu susciter en moi ce même cri : C’est donc ici.

C’est donc ici qu’un grand poète, dans les années 1930, installé dans un fauteuil roulant, suivait de la terrasse de sa villa le spectacle de très jeunes filles s’ébattant sur la plage à quelques mètres de lui. Le nom de la modeste villa d’un étage : La Madeleine.

Elle est toujours là, la villa, récemment repeinte à neuf, façade, balustrade du balcon, volets, tout en bleu. En noir et en capitales : LA MADELEINE. C’est ce nom qu’on trouve sur l’en-tête des lettres, avec date de l’envoi, expédiées par le grand poète à ses amis écrivains et peintres, et à ses jeunes maîtresses :Villa Madeleine. La Franqui-Plage, près Leucate, Aude.

C’est un rituel : après la moto, ou la voiture, garée sur le parking proche de la villa, je vais avant toute autre activité (bain, déjeuner au Bleu, marche sur la falaise) vérifier que tout est dans l’ordre : la villa est à sa place, son nom inchangé.À l’approche de La Franqui, il est autour de 10 heures. Après m’être engagé sur la départementale 427, je ralentis. Les petits nuages blancs ont fait place à un ciel uniment bleu. Je me laisse aller à un doux état d’abandon. Un des avantages du changement de vitesse automatique : ne pas se préoccuper de la mécanique, un seul pied actif, mains souplement posées sur le cuir du volant, la lumière semble vous aspirer, vous guider, comme les planches à voile que j’aperçois sur ma droite sont, elles, à la merci de la légère tramontane qui vient de se lever. Le passé s’oublie. Le futur ? Une nappe inactive, sans taches, où le moi n’a pas sa place. Tout baigne, comme on dit. Je soulève la visière de ma casquette Nike pour embrasser un plus vaste espace, plus de ciel. Moment béni d’être étranger à l’agitation du monde. Pur présent. Bonheur. Jusqu’à l’instant...

À l’instant où, d’un coup, la moitié supérieure du pare-brise est envahie par un millier de taches sombres, quelque chose entre une toile d’araignée dense et un bas résille. Un énorme insecte qui vient de s’écraser sur le haut du pare-brise ? Une nuée de moucherons ? Mais je roule à petite vitesse, et pas de ces invertébrés près de la mer, surtout quand le vent souffle.

Pas de panique, je freine, engage au ralenti la Juke sur l’avenue qui mène à la mer. Un coup d’essuie-glaces. Aucun effet, une moitié de ciel est toujours envahie par ce linge maculé, cette serviette crasseuse qui commence à prendre la consistance d’une purée nappée d’une sauce brunâtre. Une hallucination ? Je ferme les yeux, les frotte, les rouvre, la bouillasse est toujours là. Je n’en ferme qu’un, le gauche, pas de changement. Au droit maintenant, et là miracle ! Le ciel en son entier occupe à nouveau la surface du pare-brise. Plus une seule tache de sang séché de quelque coléoptère écrabouillé, ou la moindre dégoulinade de la merde déversée sur le toit de la Juke par un ange démoniaque pris de diarrhée. Ce n’était qu’un coup de fatigue, une brève somnolence, le passage d’un mauvais rêve. J’accélère, délivré du cauchemar, cligne des yeux, et à nouveau le rideau tombe, masquant une moitié du ciel, décapitant les pins, rasant le premier étage des maisons. J’ai compris. Je range aussitôt la voiture sur le bas-côté de la chaussée.

Que la ténèbre et l’éclair te baignent !25/09/2018. Prat : Dr Nicolau Romain

Hémorragie œil complet avec HIV sans décollement de rétine mais opercule.

Œdème maculaire œil droit et œil gauche.

Cataracte cortico-nucléaire dense œil droit/œil gauche.

Barrage laser œil droit, ce jour : 1600 I P : 600 mW

Note. Curieux hasards : le 13 septembre 2021, j’avais choisi d’illustrer ma présentation du Journal de Marcelin Pleynet par la photo de La Transfiguration de Raphaël... Voilà que je m’en souviens, ce 28 septembre, en sortant de chez mon ophtalmologiste qui m’a conseillé une cryothérapie de l’oeil droit afin d’éviter un décollement de la rétine. Risque minime, m’a-t-il dit, mieux que le laser, que j’avais déjà subi il y a dix ans à l’oeil gauche, sans éviter l’opération. Réfléchissez. Mais il m’a donné rendez-vous dans un an. J’y verrai peut-être plus clair... A.G.

Raphaël, La Transfiguration, 1518-1520.

Pinacothèque vaticane. Photo A.G., 18 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Pourquoi Joë Bousquet ? Jacques Henric répond dans le dernier numéro d’art press (octobre 2021).

art press 492, octobre 2021.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Pourquoi et quand ?

« Je compte infiniment sur de beaux hasards et ma capacité à leur sauter aux cheveux.

Victor Segalen

Quand j’évoquais auprès d’amis le projet de ce livre, la Nuit folle, c’est la question qui m’était aussitôt posée, pourquoi et quand la décision d’écrire un livre sur Joë Bousquet ? Il pouvait sembler bizarre, en effet, étant inapte à écrire sur la poésie, que je place en son centre la figure d’un écrivain à qui je donne le qualificatif de grand poète (bien que son œuvre soit pour l’essentiel en prose). Pourquoi Joë Bousqet ? 1) Sans doute parce que j’ai eu l’intuition qu’il me conduirait à relire d’autres grands poètes de la nuit : Dante, Hölderlin, Novalis, Nerval, Swift, Artaud, Daumal, Celan... ; 2) parce que Joë Bousquet ne me semblait pas avoir sa juste place auprès des écrivains et artistes de son temps qui l’admiraient et le célébraient : Paulhan, Gide, Valéry, Aragon, Éluard, Bataille, Simone Weil, Max Ernst, Bellmer, Chagall... ; 3) parce que j’ai toujours été fasciné par la biographie de cet homme, son existence hors normes, son énergie de vie insensée et l’impressionnante puissance de sa création littéraire, cela en dépit de sa paralysie, de son impuissance sexuelle et de son état de grabataire ; 4) parce qu’il est l’auteur d’une des plus belles correspondances amoureuses de l’histoire de la littérature française ; 5) parce que j’ai vécu quarante ans après lui la même expérience que lui (dans son cas aux conséquences tragiques) : le désespoir de ne plus recevoir les lettres de la femme aimée, pour lui, Marthe, (( l’âme de sa jeunesse », pour moi, Monique S., mon prof de lettres qui fit découvrir à l’élève que j’étais les folles nuits du sexe, les sombres territoires de la passion amoureuse, et l’œuvre de Bousquet ; 6) parce que, l’examinateur devant qui j’ai passé l’oral philo du bac, Jean Marcenac, un poète, ami d’Éluard et Aragon, qui deviendra plus tard un de mes « camarades » au sein de la presse communiste, fut un proche ami du grand poète pendant l’occupation nazie (la chambre où a été alité Bousquet pendant vingt ans était le Q.G. des résistants de la région de Carcassonne) et parce que c’est à Marcenac que l’amant jaloux confia la tâche de veiller sur une de ses très jeunes et très précieuses « passagères de la nuit » ; 7) parce que j’ ai appris que l’historien d’art Pierre Cabanne, que Catherine et moi rencontrions lors de nos étés dans le Roussillon, fut lui aussi un intime de Joë Bousquet à qui il fit connaître la jeune femme qui deviendrait sa dernière amante ; 8) parce qu’il y eut pour moi, une fois encore, une improbable rencontre, en vérité une apparition : au terme d’un colloque sur Artaud à Rodez, j’ai vu s’avancer vers moi une très vieille dame qui, après avoir eu quelques mots polis sur mon intervention, se présenta ainsi : « Je suis Poisson d’Or. » Stupéfaction. Avoir face à moi, sa main dans la mienne, la destinataire des admirables Lettres à Poisson d’Or, celle à qui Joë Bousquet écrivait , quand j’étais, moi, un bébé de deux ans : « Ma chérie, ma vie n’est que le soutien d’une pensée où tu es tout. » elle s’appelait Germaine, elle était la fée blonde aimée) ; 9) enfin, parce qu’il est un lieu, le village de La Franqui, commune de Leucate (sur lequel s’ouvre et se clôt la Nuit folle) où est né Henry de Monfreid, où Gauguin visitait le père du baroudeur et où Joë Bousquet, avant de se reclure dans la nuit de sa cellule boudoir de Carcassonne, passait ses étés dans la villa familiale, la villa Madeleine, et parce que depuis des années, dans cette modeste station balnéaire, avant de gagner la plage, nous nous assurions, Catherine et moi, en une sorte d’acte propitiatoire, qu’elle était toujours là, la villa, intacte, habitée par de nouveaux propriétaires, mais portant toujours à son fronton le nom, La Madeleine.

Quant à la question : quand ? quand ai-je pris la décision de me lancer dans l’écriture de ce livre auquel je pensais depuis deux ans ? Un jour de décembre 2015, lorsque j’ai pu pénétrer dans la mythique chambre du 53 rue de Verdun à Carcassonne, dans ce minuscule espace où se pressèrent les plus célèbres romanciers, poètes et artistes de la première moitié du siècle passé, et où vécut, souffrit, écrivit, aima, mourut un écrivain admiré.

Philippe Forest conclue ainsi, en citant Bousquet, sa très belle recension de la Nuit folle : « La nuit attend toujours la nuit tenez vos yeux ouverts on y voit assez bien quand un homme peut dire il fait nuit. » Homère dit du solaire et lumineux Apollon, qu’il est « pareil à la nuit ». Pareil à la nuit, plongé dans la nuit, et solaire à la fois fut Jacques Lusseyran, grand résistant, qu’un accident scolaire, à l’âge de sept ans et demi, rendit aveugle à vie. Titre de son grand récit : Et la lumière fut. Jacques Lusseyran a sa place auprès de Joë Bousquet et des grands poètes de la nuit.

Jacques Henric

Comment ils sont tombés

J’aime les hommes qui tombent », écrivait Melville. Ces chutes, humaines, trop humaines, fascinent Henric depuis toujours, mais aussi la capacité qu’ont les hommes, certains hommes, individus décidément bien complexes, de se relever. Il fallait à Henric un premier et vrai lecteur : Philippe Forest. Lisez son article aux pages 86-87 du même numéro d’art press. Forest, qui avait déjà préfacé, dans la collection des « Grands entretiens d’art press », le livre consacré à Henric, écrit (il y a « coups » et « coups ») :

« ... un écrivain véritable se reconnaît surtout à la manière souveraine dont chacun des coups qu’il joue conserve en lui la mémoire de ceux qui l’ont précédé et auxquels il donne désormais une forme et une signification nouvelles, soucieux que la partie engagée se perpétue encore un peu et soit susceptible de toujours recommencer — comme elle le fait dans la Nuit folle où la même image revient qui figurait dans la plupart des livres antérieurs que l’auteur a signés. Des hommes qui vont au tapis, qui y tombent sous les coups que leur assènent la vie, l’adversité, la maladie, le désir et qui se relèvent sur le ring, au sortir du bloc opératoire ou encore au pied du lit aux draps défaits où ils ont passé la nuit avec telle ou telle femme aimée, Jacques Henric en donnent bien des exemples que le lecteur se rappellera sans peine. Dans Boxe (2016) et la Balance des blancs (2011) ou bien Comme si notre amour était une ordure (2004) »

Forest renvoie aussi le lecteur aux essais publiés au fil du temps : La peinture et le mal, bien sûr, ce grand livre de 1983 au titre bataillien dont j’ai fait la recension naguère, ou encore Le Roman et le Sacré qui date de 1991. Forest aurait pu citer Carrousels (Seuil, coll. Tel Quel, 1980) que je tiens encore aujourd’hui pour l’un des plus beaux romans d’Henric que Guillaume Basquin a réédité dans la collection Tinbad. Qui a lu tous ces livres ne peut qu’être frappé par la cohérence de la démarche méditative et, osons le mot, métaphysique, gnostique, de Jacques Henric.

Forest écrit aussi (Hou, hou !) :

Le roman prend le relais, osant l’irrecevable et scandaleux aveu de tout ce que la décence et la puritaine peur du vrai vouent à une obscurité honteuse : le goût des femmes pas tout à fait sorties de l’enfance, une certaine prédilection pour telle partie de leur anatomie culminant dans la pratique de la sodomie, l’usage répété et calmement assumé des drogues qui allègent ou intensifient la sensation d’être au monde ; mais aussi : « un savoir sur le mal » qui suppose d’avoir frayé avec un « Innommable » dans lequel on s’abîme et duquel, pourtant, on se tient à cette salutaire distance qui permet de ne pas en périr, retrouvant le jour après la nuit ou plutôt recouvrant ce peu de jour que seule contient la nuit.

Un poème de Bousquet, « Suite et fin », dit cela dont quelques vers, pour tout vrai livre qui s’écrit, ont valeur autant d’exorde que de conclusion :Voyez comme il fait noir tout d’un coup.

Il faut que la nuit soit venue quand nos regards étaient ailleurs. Mais un peu de jour s’efface au bout de chaque branche.

La nuit attend toujours la nuit tenez vos yeux ouverts on y voit assez bien quand un homme peut dire il fait nuit.

Voilà, c’est dit.

Comment ils sont tombés

Philippe Forest

« Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes », affirmait Rimbaud.

Dans son précédent livre, Boxe, Jacques Henric s’intéressait à la bataille d’hommes ; dans la Nuit folle, il met au centre de ce nouveau livre l’admirable figure du poète Joë Bousquet qui, après avoir connu très jeune, en 1918, la tragique bataille d’hommes, mena au cours de sa vie et dans son oeuvre un épuisant, mais lumineux et victorieux combat spirituel contre le mal. Philippe Forest donne une recension de l’ouvrage et Jacques Henric répond à la question qui lui fut souvent posée : pourquoi et quand la décision d’écrire un livre sur Joë Bousquet ?

Un écrivain habile se reconnaît notamment à la science avec laquelle, ménageant ses effets, il sait ne pas abattre trop vite ses cartes, différant un peu le moment de dévoiler son jeu, afin, sur le tapis, au moment le plus opportun, de mieux remporter le pli et la partie avec lui. Il en va ainsi dans la Nuit folle, le nouveau livre de Jacques Henric. Plutôt qu’en tête du texte dont elle livre la clé, la phrase qui mériterait le mieux de servir d’épigraphe à ce récit – si elle n’avait déjà rempli cet office dans un autre – n’apparaît qu’à la page vingt-cinq. Elle est d’Herman Melville : « J’aime tous les hommes qui tombent. » À quoi Jacques Henric ajoute aussitôt : « Les aimer, et pour ma part savoir comment ils sont tombés. » Ce qui définit très précisément le propos de son livre. Sa philosophie aussi. On pense également au mot d’Aragon – qu’Henric a connu et duquel il a souvent parlé : « Être un homme, c’est pouvoir infiniment tomber. »

Mais, plus qu’à sa seule habileté, un écrivain véritable se reconnaît surtout à la manière souveraine dont chacun des coups qu’il joue conserve en lui la mémoire de ceux qui l’ont précédé et auxquels il donne désormais une forme et une signification nouvelles, soucieux que la partie engagée se perpétue encore un peu et soit susceptible de toujours recommencer – comme elle le fait dans la Nuit folle où la même image revient qui figurait dans la plupart des livres antérieurs que l’auteur a signés. Des hommes qui vont au tapis, qui y tombent sous les coups que leur assènent la vie, l’adversité, la maladie, le désir et qui se relèvent sur le ring, au sortir du bloc opératoire ou encore au pied du lit aux draps défaits où ils ont passé la nuit avec telle ou telle femme aimée, les romans récents de Jacques Henric en donnent bien des exemples que le lecteur se rappellera sans peine. Dans Boxe (2016) et la Balance des blancs (2011) ou bien Comme si notre amour était une ordure (2004).

Et si l’on veut en savoir davantage, rien n’interdit – c’est même recommandé – de remonter plus loin dans le passé et d’aller voir du côté de deux essais qui datent du siècle dernier mais qu’on aurait grand tort d’avoir oubliés. La Peinture et le Mal (1983), d’abord. L’art naît de cette « catastrophe originelle », affirmait à l’époque Henric, qui n’est autre que « la chute de l’homme » : « ce déboulé dingue de corps, ce fabuleux déchargement de viande que peint Rubens dans sa Chute des damnés. » Le Roman et le Sacré (1990), ensuite – où l’auteur enfonçait le clou, assignant à la littérature la même source qu’à la peinture, toutes deux témoignant de ce trébuchement primitif dont se déduit le mouvement même, titubant, du monde. Henric y commentait déjà la phrase de Melville que l’on trouve aujourd’hui dans la Nuit folle et qu’il citait autrefois en exergue de Walkman (1988), expliquant que le grand roman, chez Proust, Joyce ou Faulkner, n’a jamais d’autre visée que celle-là : « comprendre à partir de la chute d’un seul, la dégringolade de tous. »

Toujours la même image. Une seule car si elle est assez vaste, comprenant toutes les autres, elle suffit. Cela s’appelle : « faire une oeuvre ». Il y faut une certaine suite dans les idées.

DANS LA CHAIR DES AUTRES

Si la Nuit folle relevait du genre de l’essai – mais ce n’est pas exactement le cas –, on pourrait en rendre compte assez simplement en signalant que l’ouvrage est consacré à la figure de Joë Bousquet. Ce qui, vu le caractère relativement confidentiel de la célébrité dont, dans les parages du surréalisme, peut désormais se prévaloir ce poète, demande certainement quelques lignes d’éclaircissement. Car on connaît moins son oeuvre que la légende qui l’entoure. Elle rapporte comment, un certain 27 mai 1918, cherchant la mort qu’un chagrin d’amour lui rendait désirable, sur l’un des champs de bataille où s’entretuaient alors les peuples d’Europe, le jeune lieutenant – qui, lui-même, ignorait encore l’écrivain qu’il serait – marcha au-devant des balles dont l’une – tirée peut-être, sous l’uniforme allemand, par son futur ami, le peintre Max Ernst – le frappa, le laissant paralysé et impuissant, l’obligeant à passer tout le restant de sa vie alité dans la chambre aux volets continuellement clos de sa demeure de Carcassonne devenue une sorte de légendaire lieu de pèlerinage littéraire et où, lorsqu’il n’y recevait pas les prestigieuses visites de ses pairs, l’homme allongé consacrait son temps à écrire et à aimer – en dépit de l’état misérable auquel sa blessure l’avait condamné. « Fallait-il, demande Jacques Henric, que ce qu’il aime le jette à terre et le brise pour que, sortant de ce que lui a vécu comme une tempête de néant, il soit vu pour ce qu’il est devenu, un homme doué du pouvoir d’entrer par ses blessures, par l’écriture, dans la chair des autres ? » À cette question, la réponse est « oui », certainement. Bousquet, par excellence, est cet homme soudain au sol et dont la condition exprime, sur un mode plus dramatique, celle de tous les autres – ceux qu’évoque également la Nuit folle, les nommant par leurs seules initiales sous lesquelles le lecteur reconnaîtra aisément Pierre Guyotat ou Philippe Sollers, Jean-Pierre Léaud, Michel Houellebecq et quelques autres encore. Sans oublier, naturellement, Jacques Henric lui-même. Des hommes ? Pas seulement. Il y a des femmes aussi. À commencer par Catherine Millet – dont la Nuit folle, vers la fin, rappelle longuement certains passages de la Vie sexuelle... Et même un chat – à l’agonie duquel le livre consacre quelques pages plutôt poignantes.

Comme on sait, la loi de la gravitation est universelle. Elle s’exerce sur chacun. Toutes les créatures vivantes, elle les tire vers la terre. Elle leur fait mordre fatalement la poussière mais sans les priver pour autant des ressources nécessaires à qui voudrait encore se souvenir du ciel et des leçons qu’il dispense à chacun. Toute la morale du roman – puisqu’il n’en est jamais privé – s’exprime en ces termes qui décident de son cours et commandent à son intrigue.

NOIR VIVANT

Car plus qu’un essai, la Nuit folle est un roman. Il débute avec cette demi-nuit dans laquelle l’hémorragie de son oeil droit fait basculer l’auteur et de laquelle il ne sortira qu’à la toute fin du livre. Ce « noir vivant » que l’infirme de Carcassonne, dans sa chambre fermée aux rayons du soleil et enfumée des vapeurs de l’opium, lui-même a connu : « trou noir de quelque soleil. » Une semblable obscurité abrite en son sein ce spectacle essentiellement sexuel dont parle le Carnet noir de Bousquet, amant exalté que son impuissance voue aux plus lumineuses comme aux plus sombres des fantaisies érotiques. Mais elle recèle également en réserve tous les caractères, toutes les formules avec lesquels s’écrit chaque histoire : « un défilé de tableaux couverts de signes évoquant d’anciennes écritures, des langages idéogrammatiques, logographiques, des cunéiformes laissent la place à des hiéroglyphes, à des caractères chinois, grecs, à des alphabets arabe, persan, hébreux. » Telle est, révélée au revers de ses paupières, la matière multiple des mots à l’aide desquels chacun, dans une langue qu’il ne comprend pourtant qu’à moitié, inventorie, découvre et fixe les visions qui visitent sa nuit.

Thérèse (d’Avila) le dit à Jean (de la Croix) : « Avoir des visions exige d’avoir plongé dans une nuit totale. » À une telle condition, le nouveau roman de Jacques Henric souscrit pleinement. « De nuit, écrit-il, pourrait être le titre de cette sorte de livre de bord que je tiens au plus près de l’aventure du grand poète travaillant de jour et de nuit, un commutateur intérieur le faisant passer de la nuit au jour à la nuit à nouveau, d’un bloc de pure sexualité à la douce brume d’un pur esprit aussitôt relancée à son origine, la pure sexualité. »

Il suffit de cligner des yeux pour qu’un rideau descende sur la réalité et y serve d’écran à la miroitante surface duquel se projettent tous les rêves que chacun porte au plus profond de lui : le souvenir d’une femme autrefois perdue ou celui d’une autre formidablement présente auprès de soi, le grand jeu du corps et de l’âme où commercent et s’échangent les sexes, l’immense et infantile angoisse qui vous saisit à l’idée que tout cela est peut-être déjà fini et le désir qui, cependant, sous une forme ou sous une autre, ne cesse jamais de s’en revenir à la vie.

Stendhal dans sa Vie de Henry Brulard – dont la Nuit folle réécrit les premières pages – confie : « L’amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule. » À cette déclaration fameuse fait écho Henric signalant comment Bousquet fut sauvé par le secours que lui apportèrent les jeunes filles aux noms de fées – Poisson d’Or, Chattelune ou Hirondelle blanche – qui passèrent auprès de lui dans sa nuit : « Sauvé par l’amour, sans lequel on n’est rien du tout, dit la chansonnette. Sauvé par le sexe, sans lequel on n’est pas grand-chose, comme ne dit pas la chansonnette. »

Le roman prend le relais, osant l’irrecevable et scandaleux aveu de tout ce que la décence et la puritaine peur du vrai vouent à une obscurité honteuse : le goût des femmes pas tout à fait sorties de l’enfance, une certaine prédilection pour telle partie de leur anatomie culminant dans la pratique de la sodomie, l’usage répété et calmement assumé des drogues qui allègent ou intensifient la sensation d’être au monde ; mais aussi : « un savoir sur le mal » qui suppose d’avoir frayé avec un « Innommable » dans lequel on s’abîme et duquel, pourtant, on se tient à cette salutaire distance qui permet de ne pas en périr, retrouvant le jour après la nuit ou plutôt recouvrant ce peu de jour que seule contient la nuit.

Un poème de Bousquet, « Suite et fin », dit cela dont quelques vers, pour tout vrai livre qui s’écrit, ont valeur autant d’exorde que de conclusion :

Voyez comme il fait noir tout d’un coup.

Il faut que la nuit soit venue quand nos regards étaient ailleurs. Mais un peu de jour s’efface au bout de chaque branche.

La nuit attend toujours la nuit tenez vos yeux ouverts on y voit assez bien quand un homme peut dire il fait nuit.

J’ai vu P. S. tomber

Parmi les personnes que Henric a vu tomber, il y a A. A., J.-A. L., M. R., J.-P. L, M. H., P. G. (Je vous laisse mettre les noms et prénoms...). Il y a aussi P. S., plus connu des lecteurs de Pileface comme Ph. S., alias Philippe Sollers. Henric raconte cette soirée mémorable du 23 janvier 2012 au Collège des Bernardins dont V.K. a fait ici-même le compte-rendu et qui a fait l’objet de bien des commentaires (cf. Conférence aux Bernardins : une mauvaise chute !). Certains de ces commentaires — sans parler des réactions in situ — m’avaient d’ailleurs encore plus troublé à l’époque que la scène à laquelle j’avais pu moi-même assister : j’y avais perçu comme une forme de jouissance (pas très catholique) à voir tomber « le Grand Écrivain ». Est-ce cela que Lacan appelait la hainamoration ?

Sollers lui-même — c’est Henric qui le rapporte — a rapproché cette épisode de la conférence d’Artaud au Théâtre du Vieux Colombier, le 13 janvier 1947, dont il avait d’ailleurs publié des extraits dans le numéro 34 de la revue L’infini, ce qui lui valut un procès (cf. L’affaire Artaud)... J’avoue, pour ma part, avoir plutôt pensé à certaines « sorties » d’Arthur Cravan lors de ses conférences improvisées un siècle plus tôt.

Voici le récit que fait Henric de cette soirée du 23 janvier 2012 aux pages 74-77 de La nuit folle.

P. S.

J’ai vu P. S. tomber. La scène se passe sur une scène, plus précisément une avant-scène, l’avant-scène de l’amphithéâtre du Collège des Bernardins. Nous sommes le 23 janvier 2012. Le 8 septembre 2008, c’était le pape Benoît XVI qui dans cet ancien collège cistercien s’adressait au monde de la culture. Inattendus échos, étranges concordances entre les deux allocutions, le discours du pape, la conférence de l’écrivain dont le prénom est celui de l’apôtre qui demanda à Jésus de lui montrer le Père. Le successeur de saint Pierre parlait sous l’inspiration et au nom de son Dieu, P. S. est présent ce 23 janvier pour évoquer deux de ses dieux sans Dieu, Manet et Picasso. Le pape Benoît parlait au nom du bien. P. S., dans cet amphithéâtre du Collège fondé par saint Bernard, s’apprête dès 19 h 30, selon une stratégie inverse mais visant des buts proches, à se colleter avec le mal. Rude tâche. Pour les deux, Satan est de la partie. Ils ne le combattent pas tout à fait avec les mêmes armes.

Je propose à la jeune Anaël P. qui vient de prendre ses fonctions de rédactrice en chef d’artpress de m’accompagner à la conférence de P. S. Une occasion pour elle de prendre contact avec un des acteurs de ce qui fut l’avant-garde littéraire des années 1960, aujourd’hui écrivain dont l’œuvre, admirée par nous, à artpress, est étroitement liée à l’histoire de cette revue dont Anaël prenait la tête.

Nous arrivons avec quelque retard. L’amphithéâtre est bondé. Restent quelques places en haut des gradins. J’aperçois près de l’estrade P. S. en discussion avec le traditionnel organisateur des soirées du Collège, Jérôme Alexandre. Je vais saluer P. S. et lui présente Anaël. Accolades. Signe pour moi que cet homme habituellement réservé dans ses démonstrations d’amitié s’est préparé, sinon à quelque bataille d’hommes, à un éventuel combat spirituel. En ces circonstances, pas de colt à la ceinture mais une flasque de whisky dans la poche revolver, à l’exemple d’un Faulkner et de quelques autres célèbres guerriers engagés dans les offensives contre le Prince de ce monde.

P. S. me convie à prendre place auprès de ses amis occupant les sièges des premiers rangs. Rejoint par Éric R., je décline l’invitation et nous gagnons tous trois, Anaël, Éric et moi, le haut de l’amphithéâtre.

Ouverture de la soirée par Jérôme Alexandre. Sa présentation du conférencier, de son livre qui vient de paraître, L’Éclaircie, est très appréciée de l’auditoire. Elle se clôt par de vifs applaudissements. La parole est à P. S. Son exposé débute par le commentaire d’un concept de Georges Bataille, la différence suprême, qu’il développe avec brio à la lumière des œuvres de Manet et Picasso. Fin de son exposé. Aucun applaudissement. Un silence pesant. Seconde partie de la soirée : projection du film tourné à l’île de Ré par les fidèles vidéaste et photographe Galabov et Sophie Zhang, où P. S parle de son livre. Fin du film, aucune réaction de la salle. Les lumières de l’amphithéâtre se rallument. Je vois P. S., d’une démarche mal assurée, se diriger vers Sophie Zhang qui se trouvait, caméra à l’épaule, dans une allée latérale de l’amphi, il l’étreint et lui roule un patin qui laisse la salle médusée. À l’évidence, le combattant a dégainé plus d’une fois sa flasque en vue d’un affrontement avec le Nombre (plus de deux cents auditeurs). Le Nombre, son nom est légion.

P. S. regagne difficilement le bas de l’estrade. Quel esprit malin, voyant dans quel état il est, lui suggère de rajouter quelques mots à l’adresse du public ? Il grimpe les quelques marches étroites conduisant au micro, loupe la dernière, tombe lourdement sur l’estrade, tente de se relever comme cet hoplite blessé de l’Antiquité, et blessé, il l’est, à la main, le sang coule, il ne réussit pas à se rétablir, des bras amis viennent à son secours, et le voilà à nouveau devant le micro, face à la salle qu’il toise un long moment, sans dire un mot, et c’est le coup de pistolet dans le concert. Que dis-je ? C’est un feu nourri tiré par salves. Le Nombre est visé, qui après avoir été médusé s’était rendormi.

P. S. est appuyé des deux bras sur la table, le visage tout près du micro, il a noué un mouchoir autour de sa main blessée, et il ouvre le feu. Je cite, dans le désordre :Bonsoir, les petits-bourgeois.

Bonsoir, les petites-bourgeoises.

Des questions, les bourgeois ?

Allez-vous-en ! Je vous ai assez vus.

Pays de merde.

Pourris.Vous irez voter Le Pen ou n’importe quoi.

Vous êtes décomposés.

Allez-vous-en, bordel !

Allez vous coucher.Le Nombre, violemment réveillé, un instant pétrifié se déchaîne. Hou, hou ! Ça fulmine, mais ça rigole, ça jubile. Réjouissant brouhaha. Une moitié de la salle est debout, l’autre moitié, bien vicieuse, attend la suite, le Nombre ayant ses ennemis de l’intérieur. C’est alors qu’une main (acquise au camp du bien ou au camp du mal ?) débranche le fil du micro au bas de l’estrade. Parole coupée. Performance interrompue.

C’était du bel art.

Appel téléphonique de P. S. le lendemain matin. En pleine forme, voix enjouée. Ne se plaint que du saignement de la main pendant la nuit, dû à son hémophilie. Un nom propre lui vient : Artaud. La fameuse soirée du Vieux-Colombier.Tous ces hommes sont tombés, comme est tombé le premier homme, sur la paroi d’une caverne. Lui, à la renverse, et blessé lui aussi.

Pour être sauvé, Kafka prétendait qu’il fallait être à terre, couché, que la posture verticale, flagrante de la puissance de l’homme, le rendait exposé, visible, attaquable. Qu’elle était la preuve de sa supériorité et de son pouvoir sur l’animal, mais que cette puissance était en même temps le fait de sa culpabilité et que c’était seulement par terre, couché au milieu des animaux, qu’on pouvait voir les étoiles qui délivrent de cette puissance de l’être humain, source d’angoisse. Il expliquait cela à une femme, Felice. Allongés aux côtés des animaux, c’est connaître la beauté et la paix des étoiles. Sinon, il prévient son aimée : Nous fouillerons en nous comme une taupe, et c’est tout noircis et soyeux que nous ressortirons de nos monticules de sable obstrués, nos pauvres petites pattes rouges tendues en l’air pour une tendre compassion. Et pas question pour une taupe d’admirer les étoiles.

Vous voulez un aperçu de la séance avec Henric himself, hilare ? Regardez ici.

Lascaux : L’homme du puits.

Un homme tombe

par Olivier Rachet

« Perdre sa queue et ses couilles fait-il de vous un prophète ? », se demande Jacques Henric dans son dernier ouvrage, La Nuit folle, consacré en grande partie à la figure du « grand poète » confiné de l’histoire littéraire, Joë Bousquet. Poète tombé sous le feu de la mitraille d’une compagnie allemande dirigée par le peintre Max Ernst, qui deviendra par la suite l’un de ses plus fidèles amis. Nous sommes le 27 mai 1918, et de cette blessure, le poète ne se remettra jamais physiquement. Moralement, intellectuellement, érotiquement, métaphysiquement ; c’est une autre affaire. Reclus dans une chambre, à l’abri de la lumière du jour, Bousquet recouvre pourtant – à l’image de cet autre écrivain cité en épigraphe du livre Jacques Lusseyran, atteint de cécité à l’âge de 8 ans – la vue intérieure, c’est-à-dire la nuit dans toute la puissance de déflagration qui peut être la sienne.

La vue, l’auteur du livre a lui aussi été à deux doigts de la perdre, comme en témoigne un bulletin médical cité en début d’ouvrage. La vue peut ne plus être, la vision demeure. Visions qu’après Rimbaud, il suffit peut-être de s’implanter et de cultiver telle une verrue sur son propre visage. Il est une logique irrémissible de la chair à laquelle accède tout homme ou femme qui tombe ou défaille en plein jour. De Joë Bousquet, Henric écrit qu’il était « un homme doué du pouvoir d’entrer par ses blessures, par l’écriture, dans la chair des autres. » La blessure prend dans ce livre, qui marche parfois sur les traces de cet essai passionnant de Quignard Les désarçonnés, la forme d’une chute moins originelle que conjoncturelle. Comme la rencontre sur un trottoir ou une scène de théâtre d’une bouteille de whisky et de la plus grande fatigue. Et l’écrivain de citer ces amis écrivains ou artistes, reconnaissables à leurs initiales, qui d’Arthur Adamov à Jean-Pierre Léaud, en passant par Michel Houellebecq et Philippe Sollers, eurent à composer avec les lois de la pesanteur. Sans doute une des plus belles pages du livre concerne son ami Pierre Guyotat qui, à la suite de ceux ou de celles qui tombèrent dans le crime, la drogue ou la prostitution, chancela parfois dans les affres d’un profond coma qui donna paradoxalement son titre à l’un de ses livres les plus bouleversants. « Était-il un de ces gnostiques, écrit Henric, qui considéraient la création comme l’œuvre d’un Dieu mauvais et que pour la sauver, il fallait pratiquer le mal afin de le réduire, l’épuiser par le foutre répandu et le sang versé, par le meurtre, la prostitution, la sodomie ? »

Nous y sommes. C’est d’un combat spirituel dont il est ici question. Non contre le mal, mais avec lui. « [...] en finir avec un présent qui ne porterait pas en lui sa propre disparition, pour un jeune homme qui cherche à interroger la mauvaise continuité de sa propre histoire, c’est opter pour l’enfer », écrit Henric. Opter pour l’enfer, c’est aussi et surtout opter pour la transgression, l’érotisme, le cul si l’on veut être plus clair. Peut-il y avoir transgression de l’acte charnel s’il n’est pas vécu comme un évènement spirituel. Cet érotisme dont Bataille écrivait qu’il était « l’approbation de la vie jusque dans la mort » ; approbation de la mort jusque dans ses blessures les plus intimes tout autant. « Peut-il y avoir transgression de l’acte charnel s’il n’est pas vécu comme un évènement spirituel » ?

La Nuit folle fascine, et rebutera peut-être quelques lecteurs ou lectrices effarouchés – (quel malin plaisir me pousse à accorder au masculin pluriel un adjectif épithète liée du mot lectrices ?... pt’être ben l’diable !) – ; il fascine car il gravite autour d’un des mystères les plus sacrés qui soient : celui de la sodomie ou de l’enculage. Magnifiques pages ensorcelées où le narrateur nous fait assister à de sublimes scènes où de jeunes filles, disons pubères pour aller vit(e), rendent visite au « grand poète » et se prêtent, à l’image de Germaine alias Poisson d’or et surtout de Ginette, entre deux prises d’opium ou de cocaïne, à des cérémonies initiatiques intronisant au savoir suprême, celui du néant de l’être. En finir avec un présent qui ne porterait pas en lui sa propre disparition. Est-il d’autres expériences métaphysiques grâce auxquelles l’âme et le corps enfin réunis accomplissent ce saut dans l’inconnu et la connaissance à la fois, où l’on arrive, par l’entremise d’un doigt ou d’un godemiché, à faire jouir le néant ? « C’est alors qu’à côté de l’expression trou de balle, le mot âme lui vient. » Nous y sommes.

L’absence de Dieu, n’est-ce pas cette sensation d’infini faite chair ? Son absence, mais tout aussi bien sa présence en chair. Mystères qui sont aussi ceux de l’incarnation ou de la transsubstantiation que l’auteur a arpentés dans ce superbe essai toujours bon à relire : La peinture et le mal. « Voilà qu’elle ne sait plus qu’elle est une chair, est-il dit à propos de Ginette, ou plutôt que sa chair est plongée par le doigt dans les ténèbres. Extinction de la lumière de Dieu, le diable a abaissé les manettes du court-circuit. » De son cul, il sera dit : « C’est l’âme faite lumière à travers les ténèbres ». Le Verbe incarné, en somme. Aussi n’est-il pas étonnant que le livre se conclue sur une relecture, éclairée à la lueur de ce flambeau projeté sur le néant sexuel — (et non comme le soutient de façon insistante Quignard sur sa nuit, car il s’agit bien plutôt d’une nuit en plein jour ; brûlante, éclatante) —, de La vie sexuelle de Catherine M dont Henric fait de sa narratrice une héroïne bernanosienne, guidée par un soleil de Satan lui ayant permis de traverser les cercles de l’enfer de la jouissance illimitée, c’est-à-dire du néant et de la mort.

J’ai connu des confinements moins métaphysiques, plus éloignés de la vérité dans une âme et un corps. On aimerait conclure par cet aphorisme où la pensée athéologique d’un Bataille rejoint la sensation d’infini des plus grands mystiques : « Rien ne se vivra dans l’âme qui n’ait été vécu dans le corps. Et vice versa. » Ou les prospérités du vice et du Verbe réunis. Grandiose !

Olivier Rachet

- Max Ernst, Arbres solitaires et Conjugués, 1940

- Joë Bousquet

La nuit folle de Jacques Henric

par Guillaume Basquin

On savait déjà que Jacques Henric était travaillé par cette phrase d’Herman Melville, « J’aime tous les hommes qui plongent », car il l’avait mise en exergue d’un de ses romans (Walkman, Grasset, 1988).

On savait que les chutes, collectives et individuelles, étaient l’un de ses thèmes de prédilection (en particulier dans Carrousels, Seuil, coll. « Tel Quel », 1980 [réed. Tinbad, 2015], qui « étudiait » le lien entre la chute d’un seul (Adam) et la dégringolade de tous, d’une catastrophe l’autre) ; on connaissait l’intérêt profond de l’auteur pour les liens indissociables entre la création et le Mal (voir, exemplairement, La Peinture et le Mal (Grasset, 1983 [réed. Exils, 2000]) ; La nuit folle, qui paraît pour cette rentrée littéraire 2021, vient confirmer ces tropismes, le romancier s’y interrogeant une fois de plus sur le Mal : comment et pourquoi les hommes (et les femmes) y succombent-ils ? « Comment, où et quand tombent-ils, les hommes ? », lit-on sur la quatrième de couverture. Dans La nuit folle, les chutes, et contrairement à celles de Carrousels, deviennent exclusivement individuelles (chacun, c’est-à-dire chaque un, étant sujet à tomber), et la nuit en constitue le lieu propice : guerre, sexe, drogue…

La première, et principale, figure de ce nouveau livre d’Henric est le poète désormais légendaire (et qualifié de Grand par notre romancier) Joë Bousquet. Si sa présence ici doit beaucoup à la rencontre inopinée avec l’un des amours du poète, Germaine, dite Poisson d’Or, à l’occasion d’un colloque sur Artaud à Rodez, elle trouve tout son sens dans sa chute lorsqu’il est fauché par une balle allemande (peut-être tirée par le peintre Max Ernst, apprend-on…), près du Chemin des Dames, le 27 mais 1918. Voici comment Henric voit (imagine) la chose : « Quand un projectile frappe une cible avec une grande énergie […], il lui communique sa vitesse cinétique et lui donne la direction de son mouvement, en l’occurrence de sa chute. Touché de face par tout projectile […], l’homme tombe à la renverse, sur le dos, comme le soldat républicain espagnol photographié par Robert Capa. » Henric a toujours aimé la précision dans les descriptions : pas de flou plus ou moins artistique, pas de pathos, pas de romantisme ronflant et idéalisant, mais, « les yeux bien droit dans la fente » ( Archées , Seuil, coll. « Tel Quel », 1969), savoir voir (c’est-à-dire, « ça »-voir), un cadavre, une plaie, un sexe, un anus… Et savoir décrire ce que l’on voit. Le difficile, c’est de voir ce que l’on voit, dit-on.

« Pour être sauvé, Kafka prétendait qu’il fallait être à terre, couché » : Henric prend acte de cette déclaration, et brosse, dans un chapitre entier, des portraits de tout un tas de célébrités côtoyées (Arthur Adamov, Philippe Sollers, Pierre Guyotat, Michel Houellebecq, Jean-Pierre Léaud, etc.) qui, un jour, tombèrent plus ou moins lourdement devant lui. Ce faisant, tous ces « monstres » en ressortent, si ce n’est sauvés, plus humains trop humains : « Ils avaient à se coltiner le mal qui était en eux… »

Joë Bousquet tombe ; il décide alors de se calfeutrer dans une petite chambre devenue très « célèbre » de la rue de Verdun à Carcassonne, de tirer tous les rideaux, et de se couper définitivement du jour et de son trop de réalité : fondu au noir ! « Ayons en tête que pendant vingt ans, à cause des fenêtres obstruées, l’officiant du lieu n’a plus jamais été témoin du passage des jours et des nuits […] Sa pendule marquait imperturbablement la même heure : 3 heures. » Très habilement, Henric nous conduit dans cette folle nuit perpétuelle du poète à travers sa propre expérience d’une autre forme de nuit, celle d’une demi-cécité (comme Joyce) qui le prend lors d’une déambulation, en moto (autre écho avec la fin de Carrousels), autour des lieux fréquentés par Bousquet vers La Franqui dans l’Aude : « D’un coup, la moitié supérieure du pare-brise est envahie par un millier de taches sombres, quelque chose entre une toile d’araignée dense et un bas résille » ; puis « à nouveau le rideau tombe, masquant une moitié du ciel » : l’écrivain a compris : « Hémorragie œil complet avec HIV sans décollement de rétine mais opercule. / Cataracte cortico-nucléaire dense œil droit/œil gauche. » Henric avait déjà recopié tel quel un semblable compte rendu médical, dans toute sa sécheresse, dans un précédent ouvrage, La balance des blancs, suite à la déclaration d’un cancer de la prostate. On peut donc dire que le romancier, d’un livre l’autre, sera passé du blanc au noir, ce noir que Bousquet situe « d’avant la lumière » : « Que la ténèbre et l’éclair te baignent ! » Et puisque « avoir des visions exige d’avoir plongé dans la nuit totale » (on se souvient d’Homère, mais aussi de Tirésias, puisque « perdre les yeux vous vaut un don de prophétie »), nous serons, lecteurs, rassasiés : « Des lettres [d’amour], des mots ont manqué. / Les images ont suivi », prélude à la Grande Image : « Ces jeunes filles ont le sens du jeu, un trou de l’une s’offre à la pénétration, puis se refuse, puis s’exhibe à nouveau et s’y soumet. » Telles sont les rêveries rapportées par le poète dans son Cahier noir, écrit clandestin, et souvenir d’une nuit folle, comme l’appela l’une de ses passagères des nuits de 1931, Ginette, qui donne son titre au livre.

- Poisson d’or

Pour les connaisseurs de l’œuvre, on peut dire que La nuit folle ramasse et rassemble tous les thèmes chers au romancier, depuis au moins Carrousels : le Mal (la peinture et le Mal ; la littérature et le Mal ; le sexe et le Mal (« Un monde où mystiques chrétiennes, vierges folles, saintes putains ont été emportées par le Seigneur bien au-delà du bien et du mal ») ; la folie des foules, des masses), le sexe (avec un retour sur le célèbre livre de sa femme, La vie sexuelle de Catherine M., qui apparaissait déjà, en fait et en filigrane dans Carrousels (« Femme partagée comme on rompt le pain on déchire ses vêtements »), l’instant formidable, ou kairos, qui permet l’être-là au monde, hic et nunc (« Que plus rien n’encombre l’âme, qu’elle se désencombre de toute opération qui l’endommage, de toute pensée qui l’encombre, pour qu’elle soit quitte de tout service et vive de liberté »), la rédemption du Mal (le plus souvent, catholique), l’amour (« Sans la médiation de l’amour, l’homme et la femme ne peuvent se regarder face à face » : vous avez mieux ?), etc. Ce qui est nouveau ici, c’est une réflexion profonde sur les paradis artificiels, c’est-à-dire la drogue, « ce trou noir de quelque soleil ». Il faut dire que le sujet, Joë Bousquet confiné dans sa chambre pendant plus de 30 ans, s’y prêtait bien : « Il [Bousquet] se disait qu’il fallait bien être un peu celui qui doit se donner à l’anéantissement et incarner le mal pour savoir quelle douleur il est dans autrui. » Comment l’homme blessé si jeune, l’homme tombé au combat, foudroyé dans la plus grande boucherie de l’Histoire, diminué, n’aurait-il pas eu besoin de tels remontants ? Mais il y a plus : « Avoir des visions exige d’avoir plongé dans une nuit totale » (on l’a déjà noté, mais on le répète) : nuit sexuelle, nuit d’opiomane ou de cocaïnomane, nuit de confiné volontaire dans le noir, etc. « Un homme a perdu ses jambes et, sans perdre sa sexualité, a perdu queue et couilles. Il a vingt ans. Il n’a pas perdu ses yeux. » Ses écrits, ses nuits avec ses passagères très spéciales, « jeunes démones » note Henric, consisteront à « faire oublier son impuissance […] pour réveiller sa sexualité restée intacte dans ses os, plus vive encore que celle de sa jeunesse ».

Jacques Henric, lui aussi, et comme Melville, aime tous les hommes qui tombent ; mais, on l’aura compris, il veut « pour [sa] part savoir comment ils sont tombés ». Dont acte. Et ce livre, qui est l’histoire de comment tous se sont relevés : « Appel téléphonique de P. S. le lendemain matin. En pleine forme, voix enjouée. Ne se plaint que du saignement… »

Guillaume Basquin, tk-21, 3 octobre 2021.

A suivre.

[2] Philippe Sollers, « Logique de la fiction » (1962), repris dans Logiques, Seuil, coll. Tel Quel, 1968.

Paru le 16 septembre 2021

Paru le 16 septembre 2021

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

8 Messages

Voyez comme il fait noir tout d’un coup.

Il faut que la nuit soit venue quand nos regards étaient ailleurs. Mais un peu de jour s’efface au bout de chaque branche.

La nuit attend toujours la nuit tenez vos yeux ouverts on y voit assez bien quand un homme peut dire il fait nuit.

Joe Bousquet, Suite et fin

Hommage à Joë Bousquet : Témoin de la condition poétique

Les Nuits de France Culture, 20 janvier 2023 (1ère diffusion : 28/09/1955)

Par Hubert Juin - Avec Martine Sarcey, Jean Négroni, Roger Blin et Michel Bouquet - Réalisation Alain Barroux

Merci, une fois encore, de ce rappel si bienvenu, cher Albert Gauvin.

Lu par Vincent Roy (L’Humanité du 4 novembre).

Sète : l’auteur Jacques Henric au MIAM pour une lecture de son dernier livre le 25 novembre

Rendez-vous le jeudi 25 novembre à 18h pour une soirée évènement :

Jacques Henric, auteur de « La nuit folle » nous fera le plaisir de lire des passages de son dernier livre, dans le musée, en immersion dans l’exposition Psychédélices.

Un apéritif amical est prévu autour d’un échange avec Jacques Henric à l’issu de sa lecture.

En partenariat avec la librairie l’échappée belle de Sète.

VOIR ICI.

La recension d’Olivier Rachet.

La recension de Guillaume Basquin.

Cher Jacques Henric,

Le monde d’avant ? Celui de Lascaux !

Toute ma solidarité pataphysique.

A. G.

« La pataphysique est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d’elle-même, s’étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-delà de la physique. Ex. : l’épiphénomène étant souvent l’accident, la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l’univers supplémentaire à celui-ci. »

Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien.

Évidemment un grand merci, cher Albert Gauvin. Pour prolonger ce que vous dîtes, une amie chère m’a écrit que ce livre était "un livre du monde d’avant". Je le crains. La Transfiguration de Raphaël, l’ophtalmo…, ce hasard m’amuse, mais y a-t-il vraiment hasard ? J.H.