Jean-Daniel Pollet.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Deux rétrospectives Jean-Daniel Polllet, on croit rêver, on ne rêve pas. La première a lieu à la Cinémathèque de Toulouse depuis le 18 février jusqu’au 18 mars 2020. Elle est accompagnée de deux expositions : Jean-Daniel Pollet : l’écrit à l’écran et Pollet-Sollers : rencontre en Méditerranée. La seconde aura lieu à la Cinémathèque française du 11 au 29 mars. Le jeudi 19 mars, à 19h, Jean-Paul Fargier fera une conférence sur Pollet avant la projection, à 21h30, du film Jour après jour (film qu’il termina après la mort de Pollet en 2004). Le samedi 28 mars à 15h, une discussion entre Philippe Sollers et Yannick Haenel précèdera la projection du film-culte, Méditerranée.

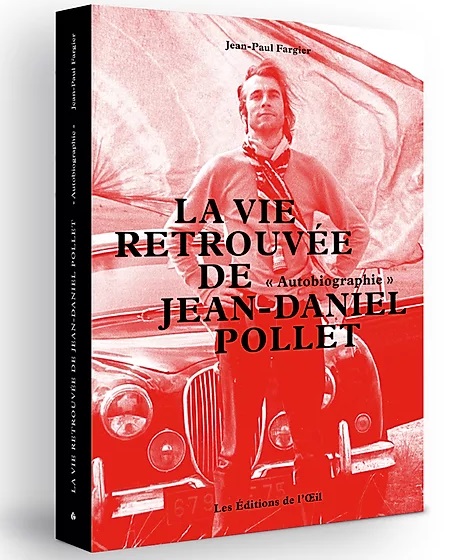

A l’occasion de cette rétrospective, les Editions de l’oeil publient deux livres : de Jean-Paul Fargier, La vie retrouvée de Jean-Daniel Pollet « autobiographie » et de Jean-Daniel Pollet, L’Ordre et Pour mémoire (livre et DVD) et, après avoir édité, en 2018, Méditerranée et Bassae dont j’ai parlé dans cet article dès sa sortie, un grand nombre des films du réalisateur dont Le Sang (en version restaurée), film maudit, passé à Cannes, en 1972, à la Quinzaine des réalisateurs, sur lequel Jean-Paul Fargier vient d’écrire, quarante-huit ans après, l’article qu’il n’a pas écrit à l’époque et que publient nos camarades de la revue Ironie.

A Toulouse

Jean-Daniel Pollet

Les cercles du poète retrouvé

« Il a commencé par où je finis », disait de lui Godard au début des années 2010, alors qu’il revenait sur Méditerranée dans JDP / JLG, un film dont il avait saisi la nature secrète dès 1964. Film fondamental dont on ne saura jamais définitivement sonder les mystères. Film inépuisable. Film auquel il faut revenir sans cesse. Matrice du cinéma moderne. Du cinéma tout court. Inégalée. Peut-être parce qu’elle naît de temps révolus. Un film creuset. De l’humanité. Du monde avant l’humanité. Et du monde après l’humanité. « C’est à nous maintenant de savoir retrouver l’espace que seul le cinéma sait transformer en temps perdu », continuait Godard dans son texte de 1964. Des temps perdus, immémoriaux. D’une mémoire qui remonte plus loin. À l’Antiquité. Avant. À avant l’image. Il a commencé par où je finis, disait Godard de Pollet. C’est dire. Il a commencé de loin. En avance toujours. Méditerranée est un film fondement. Ce film fondement d’un cinéma fonderie. Celui, unique, de Pollet. Un cinéma où fusionnent les éléments. Un cinéma qui casse les moules pour qu’apparaissent des formes, nouvelles et pourtant ancestrales. « Les mêmes images qui insistent, qui reviennent d’une autre façon », disait le personnage de Tu imagines Robinson. Un cinéma de gestes, répétés, travaillés. Un cinéma de la forge – La Forge étant le sous-titre de Pour mémoire.

Pour mémoire justement. Pollet naît en 1936 et mourra en 2004. Il tourne son premier film, Pourvu qu’on ait l’ivresse…, pendant son service militaire au Service Cinématographique des Armées (1956-57), en douce, en empruntant le matériel. Quelque chose de la contrebande. De la contre-bande plutôt, puisque Pollet a toujours tourné des bandes à part. La Nouvelle Vague était sur le point de déferler quand le film remporte le prix du meilleur court métrage au festival de Venise 1958. Pourtant Pollet ne se considérera jamais de la Nouvelle Vague. Un cadet. 1959-60, il se lance dans son premier long métrage : La Ligne de mire. Un film mort-né, qui restera dans les limbes. Un échec qui, dit-on, le pousse sur la rive de l’essai. Car on distingue généralement deux versants à l’œuvre de Pollet. Les essais, documentaires, poétiques : Méditerranée (1963), L’Ordre (1973), Pour mémoire (1980), Contretemps (1988), Trois jours en Grèce (1990), Dieu sait quoi (1993)… et la fiction : la veine Melki, comédies légères où le burlesque se fait lunaire (Pourvu qu’on est l’ivresse…, Gala (1961), Rue Saint-Denis (1964), L’amour c’est gai, l’amour c’est triste (1968), L’Acrobate (1975)) et le conte, la fable (Le Horla (1966), Tu imagines Robinson (1967), Le Sang (1971)). Deux parallèles ? Comme les rails d’une ligne de chemin de fer qu’il a tant filmés et qui ont essayé de le tuer (il est happé par un train en 1989 alors qu’il filmait une voie ferrée, lui infligeant de lourdes séquelles) ? Comme les rails des travellings, surtout, qui sont le mouvement premier de son cinéma et qui embrasse un tout. Circulant. Circulaire. Où ce qui pourrait être de la réalité est ce que l’on appelait il y a deux cents ans un conte philosophique. Où ce qui serait un rêve est installé maintenant dans ce qui pose pour la réalité. De la mire, de la ligne. De la rime. De la manière de circuler dans un hors-là qui est aussi un hors-temps. Perdu dans les limbes, La Ligne de mire réunissait ces deux versants que l’on découvrira désormais indissociables. Unifiés par le style Pollet, une écriture de la circularité et de la scansion. Des lieux clos comme des îles. Espace de répétitions qui trouve le rythme cyclique d’une éternité. Répétition du cycle Melki qui fait série. Répétitions de mêmes plans à l’intérieur du récit, faisant récit comme des leitmotivs ou un mantra. Réemploi de plans pour donner un autre film somme (Contretemps). Plans de films précédents encastrés en mise en abîme dans le cadre d’un nouveau (Dieu sait quoi). Etc. Le cinéma de Pollet est un enchevêtrement. Un agencement de signes qui nous amène à regarder au-delà du visible. « Dans une situation de réveil impossible où les yeux ouverts ne verraient pas ce qui devrait être là », dira encore Tu imagines Robinson. On pourra penser aux Ruines circulaires de Borges. « Tu quittes la fiction sachant que cette fois encore tu resteras à l’intérieur du cercle que la fiction a tracé » : toujours Tu Imagines Robinson. On pourra aussi penser à L’Invention de Morel (Bioy Casares). Projection d’une possible immortalité parce que l’on est revenu au mythe. Au cycle. À la circularité. À une perpétuité. Le train qui l’a fauché était-il celui d’une vue de Lumière, jalouse de ce Diogène qui promenait sa caméra, comme le cynique sa lanterne en plein jour, à le recherche du cinéma ? Il a fini par le clouer chez lui. Mais même fixé, privé du mouvement, Pollet fera son ultime film (monté après sa mort par Jean-Paul Fargier) en images fixes. Fixant de son regard des images toujours au-delà des images. « On regarde les choses comme si on regardait un mur, mais on veut regarder derrière le mur. Et on ne sait pas s’il y a quelque chose derrière le mur », disait Van der Keuken. Pollet a ramené les choses de derrière le mur. Tel cet Orphée dont parlait Godard en 1964. Revenu de parmi les mots plus que des morts. Retrouver Pollet aujourd’hui, c’est retrouver le poète qui nous guide dans une zone mystérieuse, tel le stalker avec ces écrous, en lançant des galets qui tracent le chemin. Ces galets sont ses films. Suivons-les.

Franck Lubet, responsable de la programmation..

A Paris

ZOOM : cliquer sur l’image.

Rien ne ressemble au cinéma alchimique de Jean-Daniel Pollet. Son apparente disjonction entre observation drolatique des milieux populaires et contemplation des traces d’un temps immémorial dissimule le mouvement pendulaire d’une mélancolie qui irrigue chaque film. La restauration intégrale de cette œuvre essentielle, étanche aux contingences de l’industrie, va enfin agrandir le cercle de ses admirateurs.

Cadet de la Nouvelle Vague, Pollet est aussi sa plus belle promesse. Pourvu qu’on ait l’ivresse révèle, en même temps qu’un grand cinéaste, un apprenti tailleur, Claude Melki, figure burlesque instantanée, contrepoint rythmique pénétrant par effraction dans ces images documentaires saisies au fil des dimanches passés dans les guinguettes. Son corps traverse aussi en funambule La Ligne de mire. Ce premier long métrage, resté sous clé depuis 1959, conte avec une rare douceur quelques fragments de mémoire, d’amour et d’amitié agencés en un montage – déjà – sériel, qui ramène sans cesse son narrateur vers un même lieu d’où il observe le passage du temps et le cycle des saisons. Un programme dont Pollet va creuser profondément les sillons. Il fait grandir Melki aux dimensions du Cinémascope dans Gala, somptueuse prémonition du cinéma de Jerry Lewis, puis entreprend un périple de 36 000 km dont il ramène une cinquantaine de plans intemporels : vagues, pyramide, femme au miroir... La logique onirique de Méditerranée distribue cet alphabet d’images comme les notes d’une gamme musicale, à l’unisson ou en contrepoint du commentaire de Philippe Sollers et de la partition d’Antoine Duhamel. Le courant du film, perpétuel ressac, est aimanté par des visions obsessionnelles : statuette du Dieu Horus, corrida, fille à la fleur... Entre la vie et la mort, il ne conserve que le substrat du récit : son suspense. D’où l’importance sensorielle et métaphysique des silences et mouvements suspendus, syncopes et contretemps qui renvoient le spectateur au vertige de son exacte dimension dans le cosmos.

Pollet fut fasciné par les perspectives du Nouveau Roman, mais ses films sont tout sauf littéraires. Leurs textes, signés Alexandre Astruc, Jean Thibaudeau ou Maurice Born, restent des rushes. Coupés, montés, ils contribuent à la dimension polysémique et polyrythmique d’un maillage où le passé se reconstruit à chaque inscription dans le présent des images, dans le mouvement de leur déroulement. Dans Bassae, Pollet quadrille les ruines du temple avec une lenteur majestueuse, il charge d’une extrême densité la symétrie dévastée de ses masses de pierre. Sa science de l’optique et du montage le prémunit de toute déperdition dans le chemin qui mène de l’œil à l’écran. Chaque travelling, en explorant un espace, produit aussi du temps. Comme son contemporain John Coltrane, il limite son faisceau à quelques motifs entêtants dont il épuise les combinaisons (allant jusqu’à mettre ses films en lambeaux dans Contretemps), et convoque l’invisible par exploration méthodique des possibilités de son instrument. Étranger à la notion de direction d’acteurs, il n’intervient pas plus sur les élans boulevardiers de Jean-Pierre Marielle, Guy Marchand ou Micheline Dax que sur la parole déchirante du lépreux Raimondakis, mais règle leur position dans la surface de l’image. La caméra impulse l’énergie du ballet des corps autant qu’elle s’en nourrit, qu’elle suive Melki « l’acrobate » dans son accession à la grâce, ou les hippies du Sang dans le mouvement perpétuel de leur trajectoire vers le rivage. Un imaginaire sans artifice. Une roue tourne, un chien lèche le cadavre d’un mouton, et Pollet renverse le théorème de Godard : ce n’est pas du rouge, c’est du sang.

Dans ce cinéma matérialiste, le spectacle naît de la mise à distance provoquée par une écriture qui se désigne comme telle. Quelle que soit la forme qu’elle emprunte, comme le montre sa trilogie de l’enfermement et de l’évasion. Une balle au cœur explore les névroses d’un homme terrassé par la peur, acculé dans sa chambre d’hôtel, courant enfin vers la lumière, la maison, le soleil, la mer et la mort, en un maelstrom d’images comme décollées du récit, arrachées au système commercial qui les a produites. Autant, alors, adapter Le Horla, où la folie clinique du personnage contamine les couleurs des objets et des murs, ou mieux encore, convoquer un mythe universel. Tu imagines Robinson parachève les recherches de Méditerranée dans une fiction linéaire, mais déstructurée, conjuguée au conditionnel. Échoué sur une île, Robinson scrute la ligne infinie de l’horizon, reclus en lui-même, hanté par quelques images fantasmagoriques ramenées par les vagues. Pollet filme un corps en lutte avec les éléments, ses gestes de survie, le flot désespéré d’une parole en prise avec la folie. Cauchemar en plein jour, visions hallucinées et pourtant inscrites à l’écran, dans le temps réel de la projection, de sa fantasia concrète de variations de couleurs, de lumières, de textures de sons.

En 1990, Pollet, renversé par un train, frôle la mort. Ce drame intervenu en cours de production teinte Trois jours en Grèce de la couleur bouleversante du souvenir. Dernier voyage baigné de lumière méditerranéenne, assombrie par une télévision qui diffuse les images de propagande de la guerre en Irak. Tel un fantôme, Pollet, l’homme-caméra, traverse les espaces à une vitesse fulgurante, plane au-dessus du sol, rôde autour des visages, et s’éloigne pour leur dire adieu. Puis rentre dans sa maison d’où il interroge le mouvement et la fixité dans trois beaux films sur l’ordre de la nature. « J’essaie de mettre autant d’énergie dans l’image que cette fleur m’en donne », dit-il en ouverture de Jour après jour. Jean-Paul Fargier termine ce film posthume et consacre à Pollet un émouvant portrait où il l’exhorte à nous parler encore [2]. Ses films continueront à le faire, à jamais.

Damien Bertrand, Cinémathèque française.

Ressortie en salles

À partir du 18 mars 2020, 22 films de Jean-Daniel Pollet, en salles, en versions restaurées (La Traverse).

Les films

En cliquant sur le titre, vous aurez le descriptif et les dates de projection.

Acrobate (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1975

Acrobate (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1975

Amour c’est gai, l’amour c’est triste (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1968

Amour c’est gai, l’amour c’est triste (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1968

Arbre et le soleil (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1990

Arbre et le soleil (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1990

Au Père Lachaise Jean-Daniel Pollet, Pierre-Marie Goulet / France / 1986 CM

Au Père Lachaise Jean-Daniel Pollet, Pierre-Marie Goulet / France / 1986 CM

Bassae Jean-Daniel Pollet / France / 1964 CM. VOIR SUR PILEFACE.

Bassae Jean-Daniel Pollet / France / 1964 CM. VOIR SUR PILEFACE.

Ceux d’en face Jean-Daniel Pollet / France / 2000

Ceux d’en face Jean-Daniel Pollet / France / 2000

Contre courant Jean-Daniel Pollet / France / 1991

Contre courant Jean-Daniel Pollet / France / 1991

Contretemps Jean-Daniel Pollet / France / 1988. LIRE SUR PILEFACE.

Contretemps Jean-Daniel Pollet / France / 1988. LIRE SUR PILEFACE.

Dieu sait quoi Jean-Daniel Pollet / France / 1992. VOIR SUR PILEFACE.

Dieu sait quoi Jean-Daniel Pollet / France / 1992. VOIR SUR PILEFACE.

Femme aux cent visages (La) Jean-Daniel Pollet / France / 1966 CM

Femme aux cent visages (La) Jean-Daniel Pollet / France / 1966 CM

Gala Jean-Daniel Pollet / France / 1961 CM

Gala Jean-Daniel Pollet / France / 1961 CM

Horla (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1966 CM. VOIR SUR PILEFACE.

Horla (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1966 CM. VOIR SUR PILEFACE.

Jour après jour Jean-Paul Fargier / France / 2006 Jeudi 19 mar 21h30

Jour après jour Jean-Paul Fargier / France / 2006 Jeudi 19 mar 21h30

Ligne de mire (La) Jean-Daniel Pollet / France / 1959. LIRE SUR PILEFACE.

Ligne de mire (La) Jean-Daniel Pollet / France / 1959. LIRE SUR PILEFACE.

Maître du temps (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1969

Maître du temps (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1969

Méditerranée Jean-Daniel Pollet / France / 1963. LIRE SUR PILEFACE.

Méditerranée Jean-Daniel Pollet / France / 1963. LIRE SUR PILEFACE.

Morutiers (Les) Jean-Daniel Pollet, Etienne Lalou / France / 1966 CM

Morutiers (Les) Jean-Daniel Pollet, Etienne Lalou / France / 1966 CM

Ordre (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1974. VOIR SUR PILEFACE.

Ordre (L’) Jean-Daniel Pollet / France / 1974. VOIR SUR PILEFACE.

Paris vu par : Rue Saint-Denis Jean-Daniel Pollet / France / 1964 CM

Paris vu par : Rue Saint-Denis Jean-Daniel Pollet / France / 1964 CM

Parle-moi encore Jean-Paul Fargier / France / 2016

Parle-moi encore Jean-Paul Fargier / France / 2016

Pour mémoire Jean-Daniel Pollet, Maurice Born / France / 1978. VOIR SUR PILEFACE.

Pour mémoire Jean-Daniel Pollet, Maurice Born / France / 1978. VOIR SUR PILEFACE.

Pourvu qu’on ait l’ivresse Jean-Daniel Pollet / France / 1957 CM

Pourvu qu’on ait l’ivresse Jean-Daniel Pollet / France / 1957 CM

Sang (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1971. LIRE L’ARTICLE DE FARGIER.

Sang (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1971. LIRE L’ARTICLE DE FARGIER.

Soleil et l’ombre : Pour Nikos Kazantzaki (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1967

Soleil et l’ombre : Pour Nikos Kazantzaki (Le) Jean-Daniel Pollet / France / 1967

Trois jours en Grèce Jean-Daniel Pollet / France / 1990

Trois jours en Grèce Jean-Daniel Pollet / France / 1990

Tu imagines Robinson Jean-Daniel Pollet / France / 1967. LIRE SUR PILEFACE.

Tu imagines Robinson Jean-Daniel Pollet / France / 1967. LIRE SUR PILEFACE.

Une balle au coeur Jean-Daniel Pollet / France-Grèce / 1965

Une balle au coeur Jean-Daniel Pollet / France-Grèce / 1965

Rencontres et conférences

Discussion avec Maurice Born Samedi 14 mars 14h30

Discussion avec Maurice Born Samedi 14 mars 14h30

Discussion avec Philippe Sollers et Yannick Haenel Samedi 28 mars 15h00

Discussion avec Philippe Sollers et Yannick Haenel Samedi 28 mars 15h00

Qui êtes-vous Jean-Daniel Pollet ? Conférence de Jean-Paul Fargier Jeudi 19 mars 19h00

Qui êtes-vous Jean-Daniel Pollet ? Conférence de Jean-Paul Fargier Jeudi 19 mars 19h00

Ironie, février 2020. ZOOM : cliquer sur l’image.

Si j’avais été à Cannes, cette année-là, pour voir Le Sang, le dernier opus d’un de mes cinéastes préférés, Jean-Daniel Pollet, j’aurais eu le choix entre trois séances. Deux au Français, une au Star. Mais en ce mois de mai 1972, je n’étais pas à Cannes ; je m’occupais, à Genève, avec ma compagne, Danielle Jaeggî, des suites du décès de sa mère. J’espérais découvrir ce film au moment de sa sortie en salles. Hélas Le Sang ne sortit jamais. Secoué par les réactions négatives de certains de ses amis, et les protestations pendant la projection d’une partie du public, outré par trois scènes sanglantes, Pollet décida de retirer ce film de la circulation. Même dans les festivals qui se multiplièrent pour lui rendre hommage pendant quatre décennies. Même à ses amis, dont j’étais, qui lui demandaient la faveur d’une projection privée, le réalisateur opposait un refus catégorique.

« Je ne suis pas un meurtrier, disait-il, je regrette de m’être laissé entrainer à faire exécuter trois animaux dans ce film. Je ne le montrerai plus jamais. Pourtant, c’est peut-être le film où je suis allé le plus loin au niveau de la mise en scène. »

Il avait cependant accepté que Le Sang soit programmé lors de ce qui serait sa dernière rétrospective, au Centre Pompidou en octobre 2001 (Pollet meurt en 2004). Par malchance, une longue grève des travailleurs du nettoyage obligea le Centre à fermer avant que la rétrospective Pollet soit achevée et que Le Sang y fut projeté.

Restauré en 2019, ce film fait partie de l’Hommage que la Cinémathèque rend à Jean Daniel Pollet, du 11 au 29 mars 2020 en programmant la presque totalité de ses films (ses œuvres de télévision étant remarquablement absentes de la rétrospective). À cette occasion une dizaine de DVD sera éditée. Dans celui du Sang, j’assure deux bonus, un écrit, un parlé, où je résume tout ce que j’ai découvert sur les conditions d’existence de ce film maudit, reprenant et amplifiant les révélations contenues dans un long article publié par Trafic dans son numéro de mars 2020.

Pour les lecteurs d’Ironie, en voici un troisième, fictionnel : l’article que je n’ai pas écrit en mai 72. Article que j’aurais pu publier soit dans Tribune Socialiste, soit dans Téléciné, soit dans Cinéthique, les trois organes auxquels je collaborais.

Pour ce faire, je vais me (et vous) projeter à une époque où on ne connaissait de l’œuvre de Pollet que les films qu’il avait signés avant 1972, courts, moyens et longs métrages mêlés, car chacun à ses yeux relevait d’un même désir, revêtait la même importance : Pourvu qu’on ait l’ivresse (1958), Gala (1961), Méditerranée (1963), Bassae (1964), Une balle au cœur (1965), Le Horla (1966), Rue Saint-Denis (un des sketches de Paris vu par, 1966), La femme aux cent visages (1966), Les Morutiers (1967), Tu imagines Robinson (1967-68), L’amour c’est gai, l’amour c’est triste (1969), Le Maître du Temps (1970), plus quelques pépites de télévision telles l’essai sur Nikos Kazantsaki, Le Soleil et l’Ombre (1967) ou Le Cour de danse : chez George et Rosy (1966) dont sortira plus tard L’Acrobate (1975), mais ça en 1972 personne ne le savait, même pas lui. Comme il ignorait aussi que viendraient : L’Ordre (1973), Pour Mémoire (1980), Au Père-Lachaise (1986), Contretemps (1986-87), Trois jours en Grèce (1990), L’arbre et le soleil (1990), Dieu sait quoi (1993), Ceux d’en face (1996-2000), Jour après jour (2003-2006).

Voici donc, j’imagine, ce que j’aurais pu écrire en 1972 si j’avais été au Festival de Cannes. Dans ce style mêlant enthousiasme naïf, considérations éclairées et assertions théoriques dont je tressais à l’époque mes articles.

J-P Fargier - Février 2020

Les hippies jouent à la corrida

Je te salue, vieil océan !

Toute l’eau de la mer ne suffirait pas à laver

une tache de sang intellectuelle.

Lautréamont

Avec son dernier film, Le Sang, présenté au Festival de Cannes par la Quinzaine des Réalisateurs, Jean-Daniel Pollet replonge dans les arcanes de son chef-d’œuvre indépassable, Méditerranée (1963). Dont on se souvient quel rôle central y tenait la tauromachie.

Dès son ouverture, pendant que son titre s’écrit en lettres vertes, on assiste à un simulacre de corrida. Où le taureau est un homme nu, se trainant à quatre pattes sur le sable (aréna, en latin) d’une vaste plage, la peau couverte de sang, fonçant exténué sur la chemise rouge qu’on agite devant lui en guise de muleta.

Disons-le d’emblée, ce nouveau film de Pollet, qui professe ne jamais faire deux fois le même filin, ne ressemble à aucun de ceux qu’il a déjà réalisés, même si on voit se tisser des fils évidents, comme celui de la corrida, entre lui et eux.

Narrant la pérégrination difficile d’une horde de nomades à travers un désert, il se rapproche du Robinson que Pollet a imaginé dans une île grecque, se livrant pendant une heure et demie à des exercices de survie. Mais Tobias Engel y est seul (à l’exception d’un Vendredi féminin fantasmé). Dans Le Sang, ils sont une bonne vingtaine à jouer les naufragés. De quel désastre ? Peu importe. Comme dans Pourvu qu’on ait l’ivresse, ce qui compte c’est la description des rites pratiqués par une communauté humaine. Les nomades du Sang, quand ils ne tirent pas leur chariot bariolé, s’arrêtent parfois pour danser, tuer un animal ou enterrer un défunt, car la mort rôde le long de leur chemin, se battre aussi entre eux avant de se réconcilier ; alors ils se déshabillent pour se caresser et s’étreindre. Quelques-uns portent des masques, souvent peints à même la peau. Et l’on se souvient alors que c’est nanti d’un masque (de Charlot) que Claude Melki, en 1958, danseur éconduit par toutes les danseuses d’une guinguette, réussit à entrainer sur la piste une partenaire. Or dans Le Sang on retrouve Melki tout aussi solitaire, lunaire, accompagnant la marche presque en étranger, se laissant guider par le mouton qu’il tient en laisse, aspiré par le mouvement.

Quelle expérience Pollet a-t-il voulu réaliser en mêlant son Buster Keacon maghrébin à sa horde de hippies ? Après le premier rôle qu’il venait de tenir dans L’amour c’est gai, l’amour c’est triste, cette formidable comédie (écrite et dialoguée par Remo Forlani), où Melki incarne un tailleur juif, qui ne s’aperçoit pas que sa sœur cartomancienne (Bernadette Lafont) se livre à la prostitution sous couvert de tirer les cartes, Pollet cherche-t-il à confronter son acteur fétiche à un univers tragique ? Cela se pourrait bien.

Car effectivement, c’est une tragédie que met en scène ce film dans un théâtre vaste comme le monde, borné seulement par l’horizon. Notons que c’est la première fois que Pollet aborde ce genre éminent. Non sans le subvertir, bien sûr. Tels les auteurs antiques campant dans leurs malheurs les Atrides, les Perses, les Troyennes, les Phéniciens et autres groupes frappés par le destin, Pollet peint les Hippies : peuplade moderne aux prises avec une malédiction. Laquelle ?

Répondre à cette question donne la clé du projet de Pollet, cinéaste inclassable, fomentant toujours ses films dans des contrées du cinéma où personne ne l’attend, ne le voit venir. Passant du documentaire à l’essai, du polar au fantastique, de la comédie à la tragédie, ce qui le meut c’est l’invention formelle, la déconstruction des genres, le débridage des codes, le surgissement du nouveau ciselé à la pointe de sa caméra. Alors, que lui apportent, que lui permettent, ces hippies ? Ou plutôt ses hippies — car ils sont très différents des hédonistes de More, de son ami Barbet Schroeder, des motards d’Easy Rider de Denis Hopper ou des étudiants contestataires de Zabriskie Point d’Antonioni.

Ce qui frappe dès la première vision (j’ai vu le film trois fois, tant il me fascinait par sa complexité, prenant des notes dans le noir, et je l’aurais bien vu une quatrième, une cinquième fois si le Festival l’avait programmé davantage) c’est que jamais il n’y a eu dans un film de Pollet autant de personnages évoluant devant son objectif — sauf dans son court-métrage sur les bals populaires, mais là cette profusion de corps appartenait à son sujet, n’était pas le résultat d’une décision créatrice.

Pour la première fois, le cinéaste de Méditerranée et de Robinson, du Horla et de L’amour c’est gai, va pouvoir lancer dans l’espace et le temps de ses cadres subtils un grand nombre d’actants libres — et non pas une poignée d’actrices et d’acteurs voués à l’exécution d’un scénario aux gestes déjà fixés, aux mouvements prévus et aux paroles préétablies (rituel cinématographique qui lui a quand même permis d’obtenir le brio sûr de L’amour c’est gai et la fougue hésitante d’Une balle au cœur. En enrôlant une troupe de comédiens, adeptes de surcroit des enseignements du Living Theatre, les Tréteaux Libres de Genève, il se donne une armée de guerriers (et de guerrières) rompus aux exercices de la sacro-sainte Improvisation, panacée de toutes les modernités en vogue. Et que leur demande-t-il de combattre ? Les resucées filmiques du cinéma dominant : narratif, réaliste, psychologique, englué dans la vraisemblance. Avec les armes d’une gestuelle symbolique, d’une chorégraphie collective, d’une phraséologie lyrique. Si bien que Le Sang ne ressemble à aucune fiction cinématographique déjà produite (même pas à celles de Miklos Jancso, aux rouages trop bien huilés).

S’il faut lui trouver un improbable ancêtre c’est du côté de Jean Rouch qu’il faut regarder, du côté de ces Maîtres Fous qu’il a immortalisés en cernant leurs cérémonies avec sa caméra labile et ses mots qui nomment, interprètent, relient. Mais chez Pollet, les rituels étranges de la peuplade qu’il étudie ne suscitent aucun commentaire. Leur sens est à deviner en nous mettant à l’écoute des rares phrases qu’ils lancent, en interprétant les énigmes des objets qu’ils

fétichisent (roue, menhir, drapeau, lames, poupées), en observant les acres qu’ils accomplissent et que le cinéaste nous donne à voir — et a contrario ceux qu’il nous celle.

Telles des statues en mouvement (on pense à L’homme qui marche de Rodin, aux silhouettes filiformes de Giacometti), ces hommes et ces femmes n’existent que par leur progression dans l’espace. On ne les voit jamais manger, ni dormir, ni boire, ni se laver. Vêtus toujours des mêmes costumes qui les identifient, sous un éternel soleil (il n’y a pas une seule scène de nuit) parfois voilé par des nuages, au milieu de ce désert de pierres et d’herbes rares qu’ils doivent traverser laborieusement pour atteindre leur destination , ils ne font que marcher.

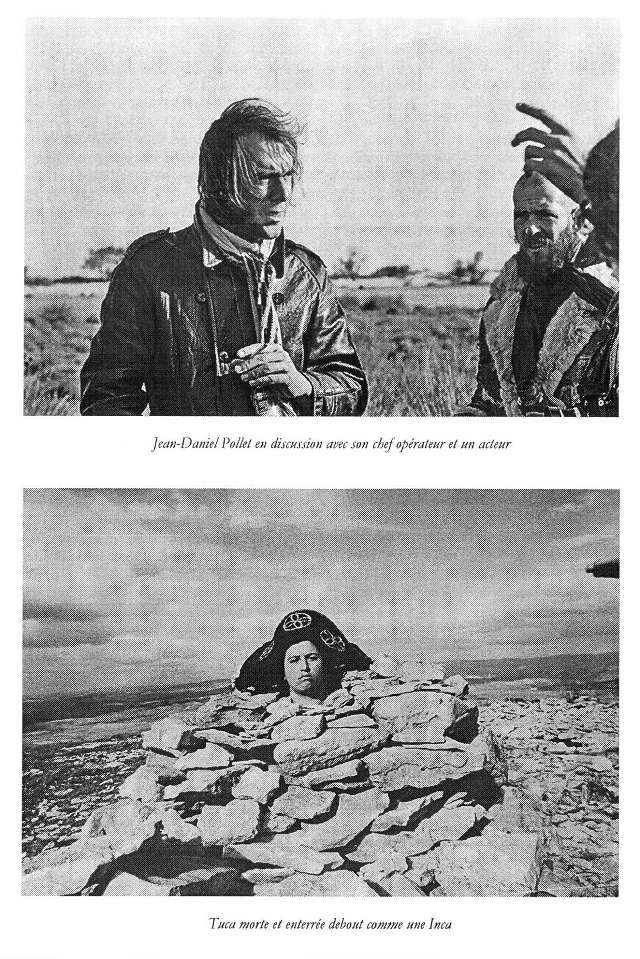

Jean-Daniel Pollet en discussion avec son chef opérateur et un acteur.

Tuca morte et enterrée avec Inca.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Si on sait où ils vont, parce que l’un d’eux a crié au début : Nous n’avons pas d’autre but que de voir la mer, en revanche on ne sait d’où ils viennent, qui ils sont, ce qui les a fait se rassembler. On ne connaît pas leurs noms, à l’exception de celui qui a énoncé le but de la marche, et s’est présenté à nous, face caméra : « je m’appelle Simon, emballage perdu, mûr pour l’abattoir. J’ai transporté mes couleurs au désert, mais l’animal a mangé mes discours. Alors recueillez, s’il vous plaît, mes dernières paroles. Je suis là pour mourir mais plus tard, un peu avant la mer. » Peut-être parce qu’il connait (par intuition magique) son destin tragique (périr en route), il est le seul qui parle, et toujours de façon lyrique, haletante, se lançant régulièrement dans des tirades véhémentes, des exhortations enflammées. Il diffère aussi des autres nomades par sa vitesse de circulation : quand les autres progressent à pas lents, pénibles, sans s’écarter de la ligne droite qui leur tient lieu de chemin invisible parmi les obstacles du relief, lui, il court sans cesse, il sillonne l’espace dans tous les sens, invitant ses collègues à en faire autant : à quitter la ligne droite qui les oppresse, proclame-t-il, pour divaguer selon leurs désirs. Par sa parole, annonçant le futur de son destin personnel (la mort avant de voir la mer), il agit comme le Coryphée d’une tragédie collective, dont ses compagnons de route forme le Chœur, ne s’exprimant que par des chants, des mélopées sans mots. Une tragédie n’ayant pas de héros — excepté les trois animaux, un sanglier, un mouton, un taureau, qui sont sacrifiés au cours de la marche.

Simon s’oppose souvent à celui qui apparaît comme le chef de la horde . Celui qui détient le savoir sur la marche à suivre, grâce à sa boussole, qu’il sort de temps en temps pour vérifier la rectitude de leur progression. Cette boussole est remarquable par le fait qu’elle incorpore un trait creusé dans son support : trait droit qui confirme la ligne à suivre. Parfois ce signe, ce trait, figure sur une pierre, que ramasse et brandit un marcheur, comme une preuve qu’ils avancent sur le bon, le droit chemin. Il m’a fallu du temps pour découvrir ce détail, je ne l’ai perçu qu’à la troisième vision du film (Pollet ne montre pas en gros plan cette pierre signée, il la laisse flotter au centre d’un plan large).

Ainsi Le Sang se construit en opposant des gestes à des gestes, des signes à des signes, mais pas des paroles à des paroles puisque seul le Coryphée parle, clame, déclame. Pour manifester son refus de la ligne droite, Simon ne fait pas que protester oralement ou courir en zig zag au milieu de la troupe soudée autour du Chef à la boussole. Il tente des actions de diversion, invente des cérémonies. Une fois, par exemple, après avoir bandé les yeux d’une belle marcheuse aux cheveux bouclés (on dirait une princesse berbère) il la pousse à tourner sur elle-même, bras étendus, mains fermées, comme pour pointer au hasard une direction à suivre, ainsi qu’à la roulette la bille s’arrête sur un numéro. Sans doute, celle qui exécute ce jeu y croit-elle l’instant de s’y prêter, mais comme les autres poursuivent imperturbablement leur chemin rectiligne, elle finit par les rejoindre. Et Simon se met en quête d’un nouveau subterfuge, d’une nouvelle complice.

Par moment, le conflit entre ceux qui suivent la ligne et celui qui veut s’en affranchir, s’apaise. Ils communient cous dans des cérémonies funèbres. Il y a deux morts ou plutôt deux mortes au cours de la marche. La première d’épuisement, qui sera ensevelie debout au cœur d’un tumulus de pierres, sa tête d’amérindienne dépassant du cratère de ce tombeau, tels ces morts qu’on laisse se momifier à l’air libre (et sec) de certains déserts du Chili ; la deuxième, des suites d’une agression venue de l’extérieur.

Car l’autre ressort dramatique de ce voyage, outre les conflits internes à la troupe, est la menace qui pèse, qui plane, qui fond sur les marcheurs tout au long de leur trajet. Dès le début, ils voient débouler dans le paysage vide une voiture roulant à toute vitesse : indice qu’il existe là, invisible dans ce décor sauvage, une route. Une route par laquelle une invasion pourrait se produire. Une route qu’ils pourraient prendre mais qu’ils évitent grâce aux indications de leur boussole traçant la ligne à suivre au milieu des cailloux. Et justement, c’est sur cette route, renversé par ce bolide fou, que Simon périra. Malheur à qui s’écarte du droit chemin ? On dirait. Plutôt la roche que l’asphalte. La Nature que la Civilisation.

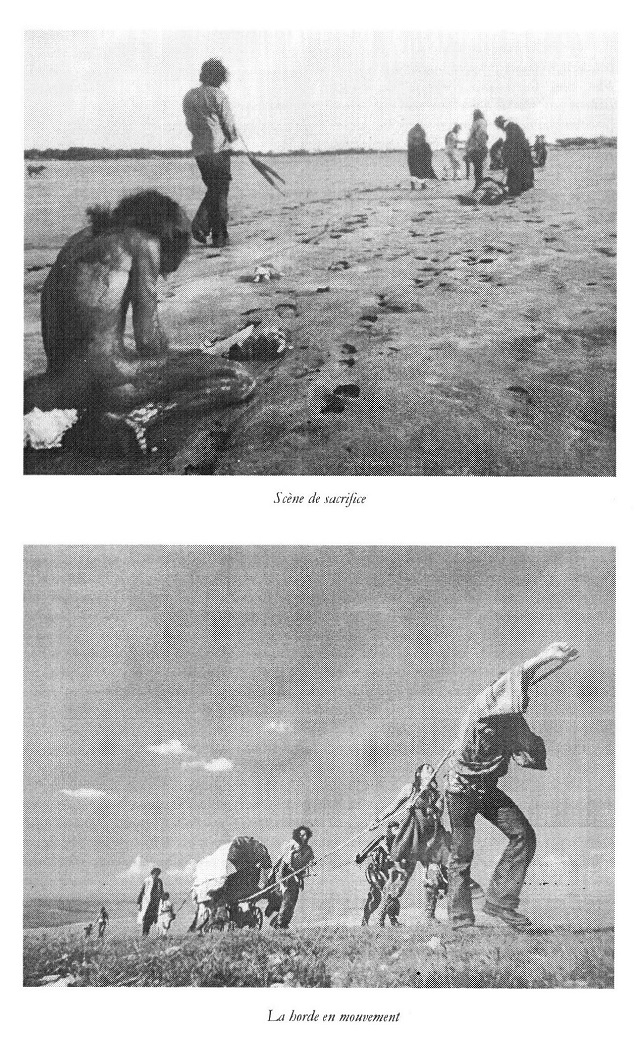

Scènes de sacrifice — La horde en mouvement.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Un autre ennemi est constitué par un avion qui parfois les survole très bas, parfois se pose près d’eux, et d’où jaillit un photographe gui les traque méchamment, tel un paparazzi assoiffé d’insolite. D’autres envahisseurs débarquent d’une voiture, celle-là même qui tuera Simon. Ils sont quatre, grimés en clown, et s’en prennent à une nomade isolée, la ,violente, la dénude, la viole (mais on ne le voit pas). Elle en meurt et après avoir été transportée sur le dos d’un des assaillants qui a été capturé, elle sera déposée dans un enclos de pierres dessinant un cimetière à ciel ouvert, accompagnée de mélopées déchirantes et apaisantes à la fois.

L’ennemi, une autre fois, a frappé vite et fort, sans qu’on sache comment (ellipse), il a capturé une dizaine de nomades, que les survivants découvrent enchaînés, pendus, suppliciés, disposés comme des victimes expiatoires à l’entour d’une croix. Laquelle signe un tel forfait ? Le Chef n’en doute pas : après avoir libéré ses camarades de leurs cordes, il renverse la croix à coups de machette. Au moins ne sont-ils pas morts et pourront-ils se remettre en route, continuer à espérer atteindre leur but.

Et soudain, tout s’accélère, s’éparpille. Avant de revenir mourir sous les yeux de ses camarades, Simon aura vu la mer promise au cours d’une escapade à deux. Il a réussi à entrainer avec lui un nomade que nous nommerons l’Aveugle, car il évolue les yeux fermés, personnage aux longs cheveux, aux allures androgynes. Simon et l’Aveugle, l’un tirant l’autre, débouchent soudain dans une ville neuve dont les immeubles ressemblent à des pyramides : on reconnaît la Grande Motte, ensemble balnéaire qui sort juste de terre, des grues immenses attestant d’une finition à venir. Après avoir erré parmi les rues désertes, ils s’installent sur une dune, face à la mer (hors champ), et là, muni d’un rasoir, Simon sacrifie sa magnifique tignasse de tresses qui le rendait semblable à un chanteur de reggae. L’aveugle constate la métamorphose en caressant le crane nu. Comme on caresse la tête d’un mort. Moment de douceur vaguement érotique.

L’érotisme amical de ce geste funèbre contraste avec les autres moments où les nomades expriment et concrétisent leur idéal de liberté sexuelle. Moments en vérité peu nombreux : on n’est pas à Ibiza avec les protagonistes de More. Pollet filme un groupe mu par une espérance de renouveau salutaire et chemin faisant donne à voir ce qui le ronge : le retour imprévisible et irrépressible de la violence au cœur du Peace and Love. Pire, de la sauvagerie. Tout au long de leur marche les nomades ne cessent de s’empoigner, de brandir les uns contre les autres des pierres, des bâtons, des couteaux, de rouler ensemble dans la poussière. Puis de s’étreindre, réconciliés, au nom de leur utopie. Pour ne pas dire illusions. Car voici comment cette quête s’achève.

Ils arrivent enfin à la mer. Explosion de joie et de rires. Bain lustral au milieu d’une envolée d’oiseaux roses. Un taureau noir (victime propitiatoire ?) est sacrifié. Le Chef, après une estocade frénétique, recueille le sang qui gicle dans l’herbe et s’enduit le corps de rouge afin de transfuser en lui la force de la Bête. Et il devient à son tour taureau. Et donc proie. Jeté par le rituel antique dans une danse de mort. Comme dans les cérémonies aztèques dont parle Georges Bataille au début de La Part maudite (1), il est celui qui doit payer le plus pour demeurer au sommet d’une hiérarchie confortée par les simulacres d’un renversement. On n’est plus dans une Tragédie mais dans la terreur apprivoisée d’un Potlatch. Pendant que les hippies jouent à la corrida, le cadavre de Simon l’hérétique est traîné par deux acolytes en ligne droite jusqu’à la mer. Nul ne peut échapper au Dogme. La Ligne est sacrée. Simon (si non) forcé, à son corps défendant, de dire oui à ce qu’il a toujours combattu, subit ainsi la pire des violences.

Le Sang est un film politique. En ce sens qu’il creuse, jusqu’à l’os, nos origines de vivants socialisés, soudés « par un crime commis en commun », que tout le monde cherche à oublier, à renvoyer dans la nuit des temps, sauf que ce suprême Refoulé ne cesse de revenir par mille ruses. Pollet aurait pu aussi bien intituler sa fable Malaise dans la civilisation. C’est en quoi les hippies de ce film, éblouissants d’insolence, nous concernent. Ils nous délivrent du mal de nos illusions politiques, tissées de lignes droites (à gauche surtout). Les protagonistes de Pollet trébuchent sous nos yeux dans nos rêveries innocentes. De bonheur sans altérité ni altération que depuis près d’un siècle nous poursuivons.

À travers ces contradictions c’est aussi son propre dilemme que traque le cinéaste. Celui de la singularité d’une posture en marge, qui se veut et se voit évoluer aux avant postes, mais se découvre combattue à la fois par le milieu ambiant (la Société, le Cinéma) et par ses attaches à des valeurs du Passé non encore tranchées (le Sens, le Récit). Faute de pouvoir énoncer un programme politique révolutionnaire, l’artiste déploie un festival de formes nouvelles qui, au bout du compte, devraient donner à penser autrement. De ce film on ressort ivre d’arabesques. De plans séquences virtuoses. De sinuosités imprévisibles. De peuplement de l’espace sans cesse en mouvement. D’un tric trac incessant de cercles et de lignes. De visages sublimes de jeunesse et de volonté. D’un ressac sans rivage de corps illuminés, flattés par un tempo doucement étiré. C’est la première fois qu’un film, à chaque plan, donne l’impression de se dérouler comme pulsent les vagues, identiques et diverses, d’un océan.

« Je te salue, vieil océan ! »

Ces gens qui marchent vers la mer, le cinéaste les a filmés comme s’ils étaient eux mêmes ce qu’ils cherchent à atteindre, comme s’ils étaient la mer cent fois recommencée. Alternant tempête, grain, calme plat, pot au noir, tornade, maelström, embellie. Heureux les spectateurs qui se sont laissés portés par ce roulis, cette houle.

Jean-Paul Fargier

ZOOM : cliquer sur l’image.

(1) C’est à la lumière de ce livre de Bataille que l’on peut saisir le lien profond entre Le Sang et Méditerranée. Tout se passe dans Le Sang, qui apparaît comme le plus grand défi que le cinéaste s’est lancé depuis l’oeuvre qui l’a instauré en parangon de modernité cinématographique, comme s’il avait cherché à revenir au premier tremplin (Bataille) sur lequel il avait essayé, en vain, d’édifier le bond inouï de Miditerranée, avant d’en trouver la dynamique auprès de Sollers. Lequel a tout de suite vu et transcrit, exalté même, la prodigieuse portée initiatique révolutionnaire d’un tel brassage d’images. D’une telle absence de psychologisme. Le sang qui coule dans le dernier film de Pollet a commencé à jaillir dans Méditerranée : c’est ce que pourrait dire Sollers si on déroulait son texte sur la marche obstinée des Nomades du Sang. C’est ce que dit Bataille en filigrane des trois sacrifices d’animaux qui ponctuent cette marche. Il n’y a pas d’autre façon de les justifier, et donc de les recevoir sans s’effaroucher, que de les intégrer dans un discours global sur le Pouvoir. En fin de compte, Le Sang est la réalisation des images qui manquaient à Méditerranée pour percevoir le fond sauvage des formes lisses de ses civilisations successives. Que Pollet avait suggéré, mais suggéré seulement, avec ses scènes de corrida. Cette fois, il enfonce le clou. En convoquant Bataille, sans le nommer.

à propos du livre...

« Autobiographie » de Jean-Daniel Pollet par Jean-Paul Fargier

384 pages / 1er mars 2020

« Ce livre est le récit de la vie de Jean-Daniel Pollet, exposé par lui-même. Cette biographie est donc une autobiographie que j’ai fabriquée.

À partir de quoi ?

Pendant sept à huit ans, j’ai écouté diverses personnes qui avaient connu ce cinéaste, avaient traversé des moments de sa vie, contribué à ses films, me livrer, sous formes de fragments, des instants partagés avec lui, des souvenirs arrachés à leurs mémoires, des paroles entendues, des gestes inoubliables.

Certains ne m’ont parlé qu’une heure, d’autres pendant des journées entières. On m’a donné des photos, on m’a montré des lieux. J’ai visité des maisons, marché sur des chemins où l’empreinte de ses pas n’était pas encore effacée.

J’avais aussi, et dès le départ, mon stock de souvenirs personnels, engrangés depuis notre première rencontre au printemps 1969, qu’il raconte d’ailleurs dans le dernier chapitre de son récit, jusqu’à notre ultime discussion, à peine un mois avant sa mort.

Je ne savais comment pétrir tous ces documents pour les transformer en un récit. Avec quel levain soulever cette pâte ? Quel projecteur enluminer ces images ?

Un jour ou plutôt une nuit, j’ai entendu Jean-Daniel parler depuis son tombeau. Je me suis mis à l’écouter. Les choses s’énonçaient, dans sa tête, dans la mienne, avec une facilité merveilleuse. Il prenait le contrôle de la narration, en grand narrateur qu’il avait toujours été. Il dispersait à sa guise les détails, mélangeait les épisodes, passait du comique au tragique et vice versa, inventait des ellipses, forgeait des répétitions, fidèle à son cap de modernité.

La mort lui avait ôté ses dogmes et ses doutes. L’outre-vie lui redonnait sa fierté, son ironie, son humour.

Depuis son tombeau, il contait sa vie retrouvée. »

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

3 Messages

Annulée en raison du confinement, la rétrospective Jean-Danie Pollet aura lieu du 12 au 30 août à la Cinémathèque française. VOIR ICI.

Vous ne pourrez pas répondre à l’invitation de Yannick Haenel. Moi non plus, hélas. Mais vous pouvez commander les films : les DVD sont désormais en vente (voir plus haut) ou relire les nombreux articles de Pileface...

le 18 mars 2020

Je vous invite au cinéma. Vous me direz : ce n’est peut-être pas le moment. D’ailleurs, à l’heure où vous lirez cette chronique, on vous aura peut-être interdit de sortir de chez vous. En tout cas, sachez qu’en ce moment la Cinémathèque de Toulouse puis, du 11 au 29 mars, la Cinémathèque de Paris proposent une rétrospective Jean-Daniel Pollet. C’est le contre-virus rêvé pour répliquer à notre époque affolée. Un exorcisme, une conjuration, un contre-envoûtement.

Jean-Daniel Pollet (1936–2004) est sans doute l’un des plus beaux secrets du cinéma français. Il n’a jamais appartenu à la nouvelle vague, mais il en possède l’insolence et la liberté. Il a influencé Godard, et ses films s’offrent à nous comme des interrogations passionnées sur ce qu’il en est d’être en vie au début du XXIe siècle.

Allez voir Méditerranée, L’Ordre, L’Acrobate, Trois jours en Grèce, Le Sang ou La Ligne de mire. Tout est fou, lumineux et neuf. Documentaires ? Fictions ? Ni l’un ni l’autre, ou alors les deux : du cinéma absolu, où les voyages, les désirs et les visages composent avec le feu des récits anciens des poèmes où l’ardeur est l’autre nom de l’avenir.

À une époque où nous sommes séquestrés dans la pesanteur d’un contrôle planétaire, voici des lumières qui nous redonnent un accès. À quoi ? À nos vies, à l’éclair de l’être, aux rivages qui sont des éclaircies.

Qu’est-ce qui vous tient à cœur ? Je ne rêve jamais que Jésus revienne (il serait abattu, à tous les sens du terme) ; mais Dionysos, oui. À travers les grandes choses, les tableaux, les musiques, les peintures et les phrases, on entend parfois son halètement, sa jouissance, son rire. Dans le cinéma de Jean-Daniel Pollet, Dionysos est là, il intensifie la vie et déchaîne la liberté.

Si vous venez, vous entrerez dans des immensités ivres, vous vous régalerez avec un innocent qui danse le tango, vous entendrez des poèmes de Francis Ponge. Il y aura des oranges filmées comme un destin, des fleurs alchimiques, et un lépreux nommé Raimondakis qui vous parlera comme jamais personne ne vous a parlé.

Les séquences ne cesseront de revenir, comme une rhapsodie, comme un rêve, en un montage sériel qui est l’art océanique de Pollet. Parfois, la répétition vous rive à l’enfer, mais ici c’est sa part heureuse qui se tournera vers vous, inlassablement, comme le bruissement de la mer. Quand tout revient, l’amour vous fait signe.

Communiqué de la Cinémathèque française.

« L’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes annoncée par le gouvernement conduit la Cinémathèque française à suspendre toutes ses activités, dès aujourd’hui 13 mars 2020, à partir de 15h. Nous vous tiendrons informés, sur cette page et sur nos réseaux sociaux, des dernières évolutions et informations concernant la vie de notre institution. We’ll be back. »

Cela n’empêche pas de suivre l’actualité. Signalons d’abord un article de Jacques Mandelbaum, Jean-Daniel Pollet : deux livres pour raconter l’épure et l’intimité du cinéaste. Et sur France Culture...

P comme Jean-Daniel Pollet, cinéaste et poète

Plan large par Antoine Guillot, 14 mars 2020.

Avec Jean-Paul Fargier et Vanessa Nicolazic.

Claude Melki et Laurence Bru, dans L’Acrobate, de Jean-Daniel Pollet (1976).

Crédits : La Traverse / éditions de l’œil (2020). ZOOM : cliquer sur l’image.

Longtemps restée un secret jalousement gardé entre cinéphiles, l’œuvre inclassable de Jean-Daniel Pollet se redévoile par une riche actualité. Plan large sur un cinéma du contretemps, de l’expérience et du mouvement, une oeuvre qui n’en reste pas moins, aujourd’hui encore, un mystère …

Disparu en 2004, Jean-Daniel Pollet est, envers et contre tout, un des cinéastes les plus singuliers du cinéma français moderne. Contemporain de la Nouvelle Vague, sans y avoir jamais appartenu, inventeur mélancolique et burlesque et expérimentateur insolite, il a allié, par d’envoûtants mouvements d’appareils, à coups de collages et de variations, deux approches a priori inconciliables. Car son cinéma, comme ses travellings, circulait, par des chemins de traverse, sur deux rails : celui des comédies douces-amères, la saga Léon, dans le prolongement du cinéma populaire des années 1930, et celle du film-essai, où la limpidité du plan et la scansion d’un montage mélopée réinventaient le cinéma comme pur langage poétique.

Riche de dix-huit longs métrages, de dix-huit courts, dont plusieurs réalisés avec le comédien Claude Melki, l’œuvre restaurée du cinéaste se déploie aujourd’hui, de rétrospectives en ressortie en salles, d’édition DVD en publication de livres. Pour nous guider dans ce cinéma du Contretemps et à Contre-courant, deux éminents pollétiens : son complice de longue date, le critique, théoricien et vidéaste Jean-Paul Fargier, auteur de La vie retrouvée de Jean-Daniel Pollet, « autobiographie » posthume dont il est le ghostwriter ; et la chercheuse Vanessa Nicolazic, contributrice à l’ouvrage collectif Machine Pollet, et qui a consacré un mémoire à la genèse du processus d’écriture d’un de ses derniers films, Ceux d’en face, un exemple probant de la méthode Pollet :