Olivier Roy est un spécialiste reconnu (et contesté) de l’Islam. Il vient de donner un interview à L’OBS où il parle de... Leibniz. J’avais complètement oublié qu’il était aussi l’auteur d’un petit essai, « Leibniz et la Chine », qui m’avait fort intéressé en... 1972 et que j’ai découvert dans des circonstances qui sont restées très présentes à ma mémoire [1].

Après les essais de Michel Serres sur « Le système de Leibniz » (de 1967 ou 1968, je crois), « Leibniz et la Chine » fut pour moi, et pour d’autres raisons, une lecture importante. Je viens d’en relire des passages : eh bien, il a bien vieilli. Chose rare pour ce qui n’était alors qu’un « mémoire de maîtrise » !

Voilà qu’Olivier Roy, sollicité par L’OBS, en reparle aujourd’hui.

“Il cherchait l’universel en tout” : Leibniz par Olivier Roy

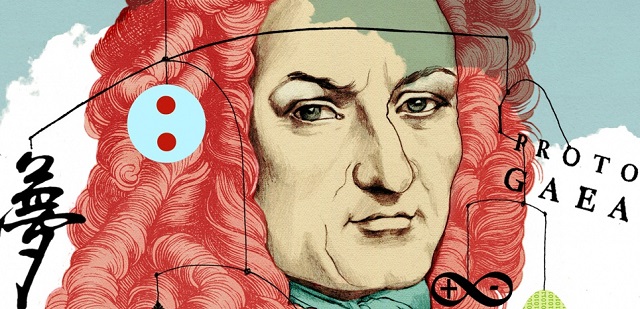

- Leibniz vu par Delphine Lebourgeois.

Né en 1646 dans une Allemagne meurtrie par la guerre de Trente Ans et mort en 1716 à l’aube du siècle des Lumières, Gottfried Wilhelm Leibniz rêvera toute sa vie de l’unité du monde. Réputé être « le plus grand intellectuel d’Europe », ce philosophe, juriste, diplomate, physicien et mathématicien de génie fut aussi le dernier universaliste à embrasser tous les tous les savoirs. « Je ne méprise presque rien », avait-il coutume de dire.

Une approche du monde qui séduit le politologue Olivier Roy, alors étudiant en philosophie et déjà voyageur. Loin de la caricature voltairienne, le portrait que nous dresse l’auteur de « la Sainte Ignorance » est celui d’un homme engagé dans les débats politiques de son temps et à l’origine de bien des découvertes qui ont fondé le nôtre.

L’OBS. Vous êtes très connu pour vos travaux sur l’islamisme et les religions comparées, au point qu’on occulte souvent votre formation de philosophe, qui nourrit pourtant la singularité de vos analyses. Beaucoup seront étonnés de l’apprendre, mais votre premier livre, publié en 1972 aux éditions Vrin alors que vous n’aviez que 23 ans, s’intitule « Leibniz et la Chine ». Comment en êtes-vous venu à étudier ce philosophe allemand ?

Olivier Roy. Ce premier livre était la reproduction fidèle de mon mémoire de maîtrise. C’est mon directeur de soutenance, Yvon Belaval, auteur de « Leibniz, critique de Descartes » (1960), qui m’avait poussé à le faire publier. Mais Leibniz n’était pas du tout à la mode dans les années 1960. Les grands auteurs d’alors, c’étaient Spinoza, Descartes, Nietzsche, Marx ou Hegel, ainsi que Platon sous l’influence de François Châtelet.

Leibniz, lui, gardait une image négative, sauf chez les épistémologues et les mathématiciens, à cause de ses travaux sur le calcul infinitésimal. Leibniz était en effet un extraordinaire pionnier en mathématiques : c’est lui qui est à l’origine du système binaire qu’on utilise de nos jours en informatique !

Mais sa philosophie était considérée comme de la métaphysique un peu datée, d’autant qu’il restait dans une perspective théiste : Leibniz était chrétien et pensait effectivement que Dieu dirigeait le monde. Sa théorie de la monade paraissait un peu ringarde et était plutôt un sujet de plaisanteries. En réalité, on en était resté à la critique que Voltaire avait faite de lui dans « Candide ».

Dans ce conte, le plus lu des Lumières, Voltaire avait même été assassin à l’égard de Leibniz en le parodiant en béat optimiste, à travers le personnage de Pangloss, qui soutient que « tout va le mieux qu’il soit possible » dans le « meilleur des mondes ». Etait-ce fidèle à la pensée de Leibniz ?

Voltaire est évidemment de mauvaise foi. Leibniz, dans ses « Essais de théodicée » (1710), ne dit jamais « tout est bien dans le meilleur des mondes », mais il dit que notre monde est le meilleur des mondes « possibles » dans la perspective rationaliste qui est la sienne. Il s’agit, comme toujours dans le système leibnizien, d’équilibre, d’efficacité et de calcul.

Selon sa « Monadologie » (1714), l’univers est composé d’unités appelées « monades », qui n’ont « ni porte ni fenêtre », mais qui reflètent chacune un point de vue sur l’univers. Ces monades ont toutes leur système propre de développement, qui comprend l’union de l’âme et du corps, et un programme préétabli du cours de leur existence. Or Dieu, dans sa très grande sagesse, a organisé l’harmonie des monades, en fonction de la logique de possibilité. Ainsi, pour que des monades vivent, il faut que d’autres meurent…

Pour le dire autrement, Dieu a mis dans chaque monade un logiciel individuel. Tous ces logiciels individuels coexistent en réseau et obéissent aux mêmes règles, puisque Dieu assure leur harmonie. En quelque sorte, le dieu de Leibniz, c’est Google : vous croyez être tout seul sur votre ordinateur et tout à coup vous vous apercevez qu’il a été rebooté par « Dieu » qui a introduit une correction dans le logiciel…

Paradoxalement, c’est donc sa théorie de la monade et du meilleur des mondes possibles, pour laquelle il avait été si violemment critiqué, qui fait aujourd’hui sa très grande modernité. Ce n’est cependant ni pour sa métaphysique ni pour sa mathématique que j’ai rencontré Leibniz.

Par quoi avez-vous été attiré ?

Je cherchais au départ un philosophe qui se soit intéressé à l’exotisme et posé la question de l’autre, de la culture et du voyage, en lien avec mes propres voyages, puisque je revenais d’un séjour en Afghanistan. Montaigne et Montesquieu, c’était déjà connu, je n’avais pas envie de refaire ce qui avait déjà été fait. Et puis, un jour, une amie m’a appris que Leibniz avait écrit sur la Chine. C’était très peu su, alors j’ai décidé d’aller vérifier cela par moi-même.

Il se trouve que, de plus, à cette époque, je suivais des cours de chinois, le soir, à la fac. Et, après quelques fouilles à la bibliothèque universitaire internationale, j’ai découvert qu’il s’était effectivement passionné pour la Chine durant plus de vingt ans et avait entretenu une abondante correspondance sur le sujet, particulièrement avec les jésuites, qui y étaient missionnaires. Son intérêt n’était donc pas du tout anecdotique, mais central.

Bien sûr, quand j’ai proposé d’écrire sur Leibniz et la Chine, personne ne m’a pris au sérieux, sauf Belaval, qui savait que je tenais une piste. Et, finalement, je me suis pris de fascination pour le personnage ! Pas vraiment pour sa personnalité : Leibniz avait, comme Kant, une vie bien réglée, il n’a jamais été marié, il a été fonctionnaire d’un prince, il a occupé son bureau à la bibliothèque du Brunswick-Lunebourg pendant quarante années…

Mais il avait pas mal voyagé en tant que diplomate et intellectuel, et correspondait avec un nombre infini de gens, parmi les plus grands esprits de son temps, aussi bien en allemand, en français, en italien qu’en latin. Ce qui m’a plu chez lui, c’était en fin de compte son approche du monde.

C’est-à-dire ?

Leibniz est un universaliste, qui construit un système capable de contenir tous les savoirs ensemble. Il est réellement le dernier encyclopédiste au sens de la Renaissance, le dernier érudit total à revendiquer le savoir universel. Après, on ne trouvera plus ce genre de savants à la Pic de la Mirandole, puisque, en voulant autonomiser la raison, les Lumières vont en fait scinder les sciences des autres savoirs.

Leibniz est donc le dernier à tout faire, non seulement des mathématiques, de la physique et de la philosophie, mais aussi du droit – il avait d’ailleurs soutenu une thèse –, de l’histoire – il est historiographe du prince et sera envoyé à Rome pour consulter les archives – ou encore de la philologie – il se passionnait pour les langues et s’était lancé à la quête d’une langue universelle. Et, dans chaque domaine, il visait à l’érudition, au sens positif du terme, c’est-à-dire pour penser le monde dans sa complexité et sa totalité.

Il m’a ainsi donné la conviction qu’il est possible de tout faire à la fois, dans mon cas aller en Afghanistan, faire la guerre, réfléchir à la philosophie, apprendre le persan, étudier l’Islam, etc. et que c’est bien de le faire puisque tout communique. Comme j’ai tendance à faire des correspondances entre des choses à première vue sans lien, grâce à Leibniz je peux me réclamer d’une figure tutélaire de la philosophie et des sciences.

Comment Leibniz résout-il l’apparent paradoxe d’être à la fois rationaliste et croyant ?

Il pense que la langue de Dieu est la raison et que, l’homme étant à l’image de Dieu, la raison est en chacun. Ce qui fait de lui un grand défenseur de l’identité de la nature humaine. Dans le contexte précolonial qui est le sien, c’est fondamental, Leibniz est un anticolonialiste par anticipation. C’est un anti-Montesquieu. Il ne croit pas aux cultures ni aux mentalités, dans lesquelles il ne voit qu’un simple habillage de la raison. Et, par conséquent, il ne croit pas à l’infériorité des races ou des cultures. Non parce qu’il serait bon ou relativiste, mais bien parce qu’il est profondément rationaliste : Dieu est rationnel, la création est rationnelle, l’homme est rationnel, et la raison et le bien sont une seule et même chose.

- ©Delphine Lebourgeois pour L’OBS

La Chine que découvrent les Européens du XVIIe siècle est un empire riche et puissant. En quoi cette découverte d’une civilisation comparable à celle de l’Occident ¬bouleverse-t-elle le regard de Leibniz et de ses contemporains sur les cultures étrangères ?

L’irruption de la Chine, à la veille du siècle des Lumières, pose des problèmes philosophiques fondamentaux, qui sont encore les nôtres à bien des égards. Mais il faut avoir à l’esprit que la notion de « culture » n’apparaît vraiment qu’au XIXe siècle. Aujourd’hui, on fait une lecture anachronique des croisades, par exemple, mais, au Moyen Age, l’islam n’est pas une « culture », c’est une hérésie, c’est le christianisme inversé. On est dans le même monde finalement. Les musulmans ne sont d’ailleurs jamais décrits comme des barbares. Les barbares, ce sont les Mongols, les Huns, les Africains… mais le musulman, c’est l’autre.

En revanche, avec la découverte au XVIe siècle de l’Amérique latine, des Incas, du Japon, de l’Inde et de la Chine, on trouve véritablement d’autres mondes riches et cohérents. Quelle attitude adopter face à cela ? Que faire de la « culture » de ces peuples (on parle alors de croyances et de superstitions) ? La grande affaire qui en découle est la « querelle des rites », qui soulevait la question des méthodes de conversion et de colonisation.

Deux visions s’affrontent. Il y a, d’un côté, celle, purement instrumentale, des Missions étrangères, pour qui la culture indigène n’est que superstition et obstacle au salut des peuples – elle est donc à détruire ; si on peut apprendre la langue locale comme un moyen de prêche, l’élite doit être formée à l’occidentale, et les curés, en latin. Et, de l’autre, celle, d’emblée universaliste, de la majorité des jésuites, qui veulent développer la prédication à partir de la culture locale, qu’il faut comprendre et respecter. C’est en fait la naissance d’un sempiternel débat entre « assimilation » et « inculturation ».

Les premiers vont donc se montrer intransigeants sur le dogme et proscrire les rites chinois, qu’ils décrivent comme païens. Tandis que les seconds les présentent comme des rites civiques non religieux, qu’il faut savoir tolérer si l’on veut pouvoir convertir. Les jésuites vont, en outre, créer le mythe d’une Chine possédant une morale et une religion naturelles qui s’apparentent au christianisme. Seulement, ce mythe renversait la conception judéo-centriste du monde…

Comment Leibniz se positionne-t-il dans ce débat ?

La rencontre entre l’universalisme de Leibniz et celui des jésuites est évidente. Pour lui comme pour eux, derrière la culture de l’autre il y a la raison universelle, qui est la grâce de Dieu. Il faut donc ramener chacun à la vérité de sa propre culture qu’est la raison. Leibniz se propose alors de donner aux jésuites la philosophie de leur politique. Quand les jésuites exposeront leurs idées dans les « Novissima Sinica », Leibniz en signera la préface, où il montre que les civilisations chinoise et européenne sont complémentaires. Puis il écrit en 1715 la « Lettre sur la philosophie chinoise à M. de Rémond » pour s’élever au-dessus de la querelle des rites et tenter de montrer que sur les trois problèmes métaphysiques de Dieu, des esprits et de l’âme, la pensée chinoise peut se concilier avec la théologie chrétienne grâce à la théorie de l’harmonie préétablie.

Cet universalisme de la raison va fonder la possibilité d’une convergence religieuse du monde dans une « théologie rationnelle ». Son idée, c’est qu’il en va de la théologie comme de la logique. On peut considérer qu’il y a des unités de base incontournables, telles que les concepts de dieu, de création ou d’âme. Et si l’on découvre que, dans toutes les religions du monde, il y a ces briques de rationalité, cela voudra dire que Dieu a mis dans la monade de chaque peuple un embryon de théologie. Il règle ainsi la question de la Révélation.

Le sujet, au fond, n’est plus de savoir si les Chinois ont jadis été prêchés par un apôtre, mais si on trouve chez eux les principes fondamentaux du christianisme. Pascal s’élèvera contre la théologie rationnelle et se revendiquera du dieu d’Abraham plutôt que du dieu des philosophes, qui ne laissait aucune place au Christ. Evidemment, c’était plus facile à accepter pour un protestant qui peut se passer des intermédiaires ; or Leibniz est luthérien.

Quel était le sens de sa recherche d’une langue universelle ?

Leibniz est un iréniste, il rêve de l’unité politique du monde. Il est en cela un précurseur de Kant, avec son projet de paix perpétuelle, et de la Société des Nations. Trouver un langage universel qui soit le miroir du raisonnement logique, qui est le même pour chaque homme, c’était à ses yeux offrir aux missionnaires et aux savants le langage de l’irénisme. Depuis la fin du XVIe siècle et la réforme protestante qui a rendu aux langues vernaculaires une dignité égale à celle des langues sacrées que sont l’hébreu et le latin, les érudits étaient très préoccupés par la question de la langue originelle.

Pour Leibniz, le problème n’est pas de chercher quelle est la langue la plus ancienne, mais de trouver la langue de base au sens rationnel, c’est-à-dire le système de pensée de base. La pensée étant composée d’idées simples combinées entre elles, il fallait donc trouver les structures de pensée élémentaires et leur combinatoire. Son but était de créer une langue artificielle qui ne se parlerait pas forcément, mais qui s’écrirait – exactement ce qu’on retrouvera avec les langages informatiques…

Aussi, quand Leibniz a entendu parler des idéogrammes chinois, c’est-à-dire des caractères complexes composés de caractères simples combinés entre eux, ça a été l’illumination. Et le fait que cette écriture soit utilisée par des gens qui n’avaient pas la même langue parlée était à ses yeux la preuve qu’il s’agissait d’une langue rationnelle. On sait depuis que Leibniz s’est trompé et que le caractère chinois n’est pas une véritable combinatoire. Mais, surtout, l’Europe n’a pas voulu de la vision du monde que lui offrait Leibniz. Elle n’avait que faire d’une thèse sur l’unité du monde. L’Europe ne se concevait que triomphante, et seule détentrice de la Raison.

Propos recueillis par Marie Lemonnier, L’OBS, 24 juillet 2016

Politologue et philosophe, Olivier Roy est professeur à l’Institut universitaire européen de Florence. Il a raconté son itinéraire dans « En quête de l’Orient perdu » (Seuil, 2014).

Leibniz et la Chine

Olivier Roy, Leibniz et la Chine, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1972, 176 pages.

Olivier Roy, Leibniz et la Chine, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1972, 176 pages.

Extraits de « Leibniz et la Chine »

Deux recensions

1. La magnifique idée de l’intégration du monde moderne est essentiellement l’idée de Leibniz. Cette idée est née des conditions spirituelles de l’époque des Lumières, conditions qui ne se limitaient pas uniquement à la partie occidentale du monde (bien que ce soit dans son contexte que s’est constituée la réflexion du « métaphysicien monadologique ») : au contraire, elles marquaient la situation générale du monde entier. L’Europe ainsi que la Chine s’ouvraient à la communication et à la meilleure connaissance possible de leurs cultures ; sur ce terrain, aucune « conquête » et aucune « soumission » n’étaient justifiables. Il s’agissait, pour les hommes comme Leibniz, de chercher les sources originaires de ces cultures pour retrouver ce qui unifie, d’une part, le monde synthétisant l’héritage de la pensée grecque avec le christianisme et, d’autre part, le monde oriental de la « théologie naturelle « et du « spiritualisme métaphysique ». Pour des raisons historiques, celui-ci est représenté par la pensée chinoise.

À travers les querelles soulevées par cette nouvelle orientation, Leibniz essaie de démontrer que, si les Occidentaux sont originaux dans les sciences spéculatives en général et dans les mathématiques, les cultures chinoises et européennes sont complémentaires et que les penseurs chinois y contribuent essentiellement dans l’éthique, dans la « politique spéculative » et dans la · théologie naturelle·. En écrivant les Nouveaux Essais..., plusieurs fragments inédits publiés par Couturat, les lettres à Bouvet, des Bosses,..., mais surtout la Lettre à Remond sur la Philosophie Chinoise (Dutens IV, p. 169sq.), Leibniz, tout en soutenant la théorie de l’harmonie préétablie, cherche à démontrer que les problèmes métaphysiques de Dieu, des esprits et de l’âme dans la pensée chinoise peuvent se concilier avec la théorie chrétienne, et que la langue chinoise est l’un des modèles de la Speciosa generalis, de la caractéristique et de la combinatoire universelles. Selon Leibniz, cette langue est reliée historiquement à la fondation métaphysico-linguistique de la Langue générale et philosophique.

Le « noyau » de sa conception est monadique : chaque peuple est une partie du plan de Dieu et reflète, dans une vue particulière, tout l’univers. Selon l’expression de Leibniz, « dans un siècle qui tâche d’approfondir les choses... pour approfondir l’Histoire du genre humain » (Opuscules... pp. 224-225), il faut contribuer à la perfection des hommes car « c’est plus faire que gagner cent batailles » (cité par l’A. p. 49). La tâche principale est alors de réaliser le passage de la théologie naturelle à la théologie rationnelle — la base d’un dialogue scientifique. Ce dialogue sera possible grâce à la constitution du langage universel réalisant les règles du raisonnement logique — le langage de l’irénisme.

Le livre Leibniz et la Chine est divisé de la manière suivante : I. La Chine et l’Europe au temps de L. — II. L. et la mission de Chine. — III. L. et la pensée chinoise. — IV. L. et la langue chinoise. — V. L. et le Yi King (livre classique, contenant, selon l’interprétation de Leibniz, une combinatoire des binarités susceptible de représenter tout l’univers). Un riche choix de documents et un examen précis de sources ont précédé l’élaboration du texte ; l’auteur a travaillé selon un plan rigoureux. La littérature leibnizienne possède maintenant l’explicitation d’un important aspect général de l’œuvre du philosophe. Je ne suis toutefois pas certain si, dans ses conclusions, le livre donne une appréciation juste de la vraie valeur des projets de Leibniz. En tant que projets, ils sont ouverts vers l’avenir de la science et du monde dans son développement continu, et cela, malgré le fait qu’ils n’ont pas réussi de trouver, entre autres, une vérification complète face à la réalité du modèle chinois (dans les limites de l’époque de Leibniz et de notre époque). Le projet d’une élaboration de la clavis sinica (p. 146) n’est- il pas accompagné par les mêmes difficultés que celui des autres « clefs caractéristiques », et n’ouvre-t-il pas alors les mêmes perspectives pour le monde humanisé, grâce à son « sens rationnel » ?

Jaromir Danek, Laval théologique et philosophique, vol. 29, n° 3, 1973, p. 317.

2. Voici un bon petit livre sur une question qui ne s’avère pas aussi accessoire qu’on l’imagine. La Chine fut toujours présente à la pensée de Leibniz. Les séductions du mythe chinois ont toujours agi en Europe. Leibniz pensait trouver en Chine une sorte d’exemple vivant, un espoir pour son système. Plus précisément, il veut concilier la pensée chinoise et la théologie chrétienne grâce à l’harmonie préétablie, pour sortir de l’embarras inextricable et déplorable créé par la querelle des rites chinois. Il veut fournir aux Jésuites, qu’il soutient constamment dans la polémique, une théorie générale qui puisse fonder leur action. Dans les spéculations leibniziennes, les difficultés s’évanouissent, le monde chinois prend harmonieusement séance dans l’univers leibnizien grâce à l’irénisme. Celui-ci dispose de deux instruments : la théologie rationnelle et le langage universel, expression du raisonnement logique, le même pour tout un chacun. Et que ne peut-on espérer si on parvient à montrer que la Chine a passé de la religion naturelle à la théologie rationnelle sans le détour de la Révélation ... Il est frappant de voir comment Leibniz parvient à montrer des Chinois vivant dans un univers proche du leibnizien : ils pratiquent la religion naturelle puisque leur idée de Dieu, des esprits et de l’âme est conforme à la raison, c’est-à-dire à la vraie religion. Et pratiquer cette religion, n’est-ce pas déjà invoquer la grâce, et celle-ci pourrait-elle manquer à de si bons sujets ? Ni moniste ni dualiste, la pensée chinoise est harmonieuse, donc vraie... Il faut cependant déchanter. La religion des Chinois n’est pas la religion naturelle. Et comment y reconnaître quelque transcendance personnelle ? Si la causalité n’est qu’immanente, que peut signifier cette harmonie préétablie qu’on veut à tout prix voir révérée aux Chinois ? Leibniz put s’illusionner sur ce point, mais quant à la langue universelle, il dut reconnaître lui-même que le chinois ne pouvait l’être. L’ouvrage s’achève par un chapitre sur le Yi king et sur ce que Leibniz voulut y retrouver : calcul binaire, expression de la création.

L’A[uteur] a bien mené son étude, exposant sur chaque point quelles furent les sources de Leibniz pour connaître la pensée chinoise, ce que lui-même en pensa et ce que souvent il voulut qu’elle fût pour qu’elle s’accordât à son système, et ce que disent de fait auteurs et textes classiques chinois. On mesure ainsi la différence parfois bien grande sur certains points capitaux ; ainsi à propos du // entendu comme esprit universel et législateur. L’enthousiasme aveuglait Leibniz. Et la conclusion de tout cela a les couleurs de l’échec. On n’adoptera peut-être pas toutes celles de l’A., quand il esquisse la fortune des rapports de la Chine et de l’Europe ou met au fait que, « si la pensée occidentale voulait surmonter la crise de la religion née de la Réforme et de l’avènement de la pensée scientifique, il lui fallait mettre la Raison à la place de Dieu, pour avoir un culte à la mesure de ses ambitions » (p. 166). Il ferait beau voir que cela fût démonstratif. Mais quant à la Chine leibnizienne, en effet, comment ne pas s’y affectionner, en dépit de ses dissemblances d’avec l’original ? Ce fut un échec, reconnaissons-le avec l’A., mais un bel échec, qu’il valait la peine de risquer d’essuyer, reconnaissons-le tout autant.

Jean-Pierre Deschepper, Revue Philosophique de Louvain.

Quatrième série, tome 75, n°27, 1977. pp. 515-516.

LIRE AUSSI :

Leibniz, Lettre sur la philosophie chinoise à M. de Rémond pdf

Leibniz, Lettre sur la philosophie chinoise à M. de Rémond pdf

Le Yijing et Leibniz par Xavier "Shawei" Garnier

Le Yijing et Leibniz par Xavier "Shawei" Garnier

Leibniz et la Chine.

Leibniz et la Chine.

POLÉMIQUE

« Radicalisation de l’islam » ou « islamisation de la radicalité » ? Voilà les termes d’une question entre lesquels nous serions, médiatiquement, sommés de choisir — et à laquelle il serait tentant de répondre : — les deux, mon capitaine ! Pourtant, au-delà de cette question simplificatrice, de vraies divergences se cachent dans l’analyse de l’islamisme et du terrorisme qui préoccupent, de manière anxiogène, nos sociétés déboussolées et démunies et il importe de mieux les cerner. Une polémique oppose depuis quelques temps Gilles Kepel à Olivier Roy et il faut y regarder de plus près afin d’en saisir les enjeux idéologiques et politiques [2].

![]()

« Radicalisations » et « islamophobie » : le roi est nu

Par Gilles Kepel et Bernard Rougier

Fatima al-Qaws berce son fils de 18 ans, Zayed, souffrant des effets des gaz lacrymogènes lancés

lors d’une manifestation de rue à Sanaa, Yémen, 15 octobre 2011.

Photo Samuel Aranda.

Le succès du slogan « Islamisation de la radicalité » et le refus des chercheurs, par peur d’être soupçonnés d’islamophobie, d’analyser la spécificité du jihadisme confortent la doxa médiatico-politicienne dans son ignorance de la réalité sociale et son arrogance intellectuelle.

L’une des premières victimes collatérales des attentats de 2015 est l’université française. Alors que les sciences humaines et sociales sont concernées au premier chef pour fournir les clés d’interprétation du phénomène terroriste d’une ampleur inouïe qui a frappé l’Hexagone, les institutions universitaires sont tétanisées par l’incapacité à penser le jihadisme dans notre pays. Cela provient pour une part d’une politique désinvolte de destruction des études sur le monde arabe et musulman — la fermeture, par Sciences-Po en décembre 2010, le mois où Mohamed Bouazizi s’immole par le feu à Sidi Bouzid, du programme spécialisé sur ces questions est l’exemple le plus consternant : ont été éradiqués des pans entiers de la connaissance et notamment la capacité des jeunes chercheurs à lire dans l’original arabe la littérature de propagande salafiste et jihadiste. Mais cela provient aussi d’un interdit idéologique : entre le marteau de la « radicalisation » et l’enclume de « l’islamophobie », il est devenu très difficile de penser le défi culturel que représente le terrorisme jihadiste, comme une bataille à l’intérieur même de l’islam au moment où celui-ci est confronté à son intégration dans la société française.

« Radicalisation » comme « islamophobie » constituent des mots écrans qui obnubilent notre recherche en sciences humaines. Le premier dilue dans la généralité un phénomène dont il interdit de penser la spécificité — fût-ce de manière comparative. Des Brigades rouges et d’Action directe à Daech, de la bande à Baader à la bande à Coulibaly ou Abaaoud, il ne s’agirait que de la même « radicalité », hier, rouge, aujourd’hui, peinturlurée du vert de l’islamisation. Pourquoi étudier le phénomène, apprendre des langues difficiles, mener l’enquête sur le terrain dans les quartiers déshérités où les marqueurs de la salafisation ont tant progressé depuis trente ans, puisqu’on connaît déjà la réponse ? Cette posture intellectuelle, dont Olivier Roy est le champion avec son slogan de « L’islamisation de la radicalité », connaît un succès ravageur car elle conforte la doxa médiatico-politicienne dans son ignorance de la réalité sociale et son arrogance intellectuelle — toutes deux suicidaires. Le corollaire de la dilution du jihadisme dans la radicalisation est la peur de « l’islamophobie » : l’analyse critique du domaine islamique est devenue, pour les nouveaux inquisiteurs, haram — « péché et interdit ». On l’a vu avec l’anathème fulminé lors du procès en sorcellerie intenté au romancier algérien Kamel Daoud pour ses propos sur les violences sexuelles en Allemagne, par une douzaine de chercheurs auxquels le même Olivier Roy vient d’apporter sa caution [3].

Le rapport que vient de publier le président du CNRS sous le titre « Recherches sur les radicalisations » participe de la même démarche. On aurait pu s’attendre, de la part d’une instance scientifique, à une définition minimale des concepts utilisés. Il n’en est rien. Le postulat des « radicalisations » est à la fois le point de départ et d’arrivée d’un catalogue des publications et des chercheurs où la pondération des noms cités montre, sans subtilité, le parti pris idéologique des scripteurs. Emile Durkheim, bien oublié par une sociologie française dont il fut pourtant le père fondateur, avait établi l’identité de la démarche scientifique par sa capacité à distinguer les concepts opératoires des « prénotions ». Il qualifiait ces dernières de « sortes de concepts, grossièrement formés », qui prétendent élucider les faits sociaux, mais contribuent, en réalité, à les occulter car ils sont le seul produit de l’opinion, et non de la démarche épistémologique de la recherche. Or, l’usage ad nauseam des « radicalisations » (le pluriel en renforçant la dimension fourre-tout) illustre à merveille le fonctionnement des prénotions durkheimiennes par ceux-là mêmes qui en sont les indignes — fussent-ils lointains — héritiers.

Cette prénotion-ci est d’origine américaine. Diffusée après les attentats du 11 septembre 2001, elle prétendait rendre compte des ruptures successives du « radicalisé » par rapport aux normes de la sociabilité dominante. Les analyses qui s’en réclament partent du même postulat propre à la société libérale — celui d’un individu abstrait, sans qualités, atome détaché de tout passé et de tout lien social. L’interrogation initiale porte la marque de l’école américaine des choix rationnels : pourquoi pareil individu décide-t-il de tuer et de mourir ? Son intérêt bien compris n’est-il pas plutôt de vivre le bonheur de l’American Way of Life ? Un commencement d’explication relève des aléas de la biographie individuelle. On présume que l’intéressé a vécu une rupture initiale (humiliation, racisme, rejet…) à l’origine de sa « radicalité », voire de son basculement ultérieur. La révolte attend alors sa mise en forme idéologique.

Pour résoudre l’énigme, l’analyse se tourne alors vers le rôle de l’offre. C’est ici que les postulats de la sociologie individualiste coïncident avec les fiches signalétiques de l’analyse policière. En effet, l’offre en question est incarnée par des « cellules de recrutement » sophistiquées, animées par des « leaders charismatiques » dont le savoir-faire repose sur un jeu subtil d’incitations religieuses, d’explications politiques et de promesses paradisiaques. Resocialisé par l’organisation réseau, l’individu adopte progressivement les modes de perception et d’action qui lui sont proposés. A la fin, il est mûr pour le passage à l’acte. Il est « radicalisé ». Le recours fréquent au lexique de la « dérive sectaire » ou de la « conversion religieuse » (même lorsque l’individu en question est déjà musulman) inscrit le phénomène dans un continuum absurde reliant le terroriste Abaaoud au « Messie cosmo-planétaire » Gilbert Bourdin. La messe est dite, si l’on ose dire. Et les crédits de recherches dégagés par l’administration américaine sont allés aux think tanks de Washington où personne ne connaît un mot d’arabe ni n’a jamais rencontré un salafiste.

Venus d’outre-Atlantique et hâtivement mariés par une partie de la recherche universitaire française généraliste et ignorante de la langue arabe elle aussi, le couple « radicalisation - islamophobie » empêche de penser la manière dont le jihadisme tire profit d’une dynamique salafiste conçue au Moyen-Orient et porteuse d’une rupture en valeurs avec les sociétés européennes. L’objet « islamophobie » complète le dispositif de fermeture de la réflexion, car son objectif vise à mettre en cause la culture « blanche néocoloniale » dans son rapport à l’autre - source d’une prétendue radicalité - sans interroger en retour les usages idéologiques de l’islam. Il complète paradoxalement l’effort de déconstruction de la République opéré par les religieux salafistes, main dans la main avec les Indigènes de la République et avec la bénédiction des charlatans des « postcolonial studies » — une autre imposture qui a ravagé les campus américains et y a promu l’ignorance en vertu, avant de contaminer l’Europe.

Quelle alternative, face au défi jihadiste qui a déclenché la terreur dans l’Hexagone ? Le premier impératif est, pour la France, de prendre les études du monde arabe et de sa langue au sérieux. Les mesurettes du ministère de l’Enseignement supérieur, qui vient de créer quelques postes dédiés à « l’analyse des radicalisations » (la doxa triomphe rue Descartes) et aux « langues rares » (sic — l’arabe compte plusieurs centaines de millions de locuteurs) — relèvent d’une thérapie de l’aspirine et du sparadrap (et une opacité de mauvais aloi a orienté le choix des heureux bénéficiaires). Pourtant, c’est en lisant les textes, et en effectuant des enquêtes de terrain dans les langues locales que l’on peut mettre en perspective les événements des décennies écoulées, comprendre comment s’articulent les mutations du jihadisme, depuis le lancement américano-saoudien du jihad en Afghanistan contre l’URSS en 1979 jusqu’à la proclamation du « califat » de Daech à Mossoul en 2014, avec celles de l’islam en France, puis de France. Repérer les articulations, les charnières, comme cette année 2005 où Abou Moussab al-Souri publie son « Appel à la résistance islamique mondiale » qui érige l’Europe, ventre mou de l’Occident, en cible par excellence du jihad universel, et où les grandes émeutes de l’automne dans les banlieues populaires permettent, à côté de la participation politique massive des enfants de l’immigration musulmane, l’émergence d’une minorité salafiste visible et agissante qui prône le « désaveu » (al bara’a) d’avec les valeurs de l’Occident « mécréant » et l’allégeance exclusive (al wala’) aux oulémas saoudiens les plus rigoristes. Analyser les modes de passage de ce salafisme-là au jihadisme sanglant, qui traduit en acte les injonctions qui veulent que le sang des apostats, mécréants et autres juifs soit « licite » (halal).

A cette fin, toutes les disciplines doivent pouvoir contribuer — à condition d’aller aux sources primaires de la connaissance, et non de rabâcher des pages Wikipédia et des articles de presse. Les orientalistes, médiévistes comme contemporanéistes, les sociologues, les psychologues et cliniciens, les historiens, les anthropologues, mais aussi les spécialistes de datascience ont devant eux un champ immense à défricher — qui ne concerne pas seulement l’étude des ennemis de la société qui ont ensanglanté la France, mais aussi l’étude de la société même dont les failles ont permis à ces derniers de s’y immiscer et d’y planter leurs racines. Il est temps d’en finir avec la royale ignorance qui tétanise les esprits et fait le jeu de Daech.

Gilles Kepel et Bernard Rougier ont présenté la communication dont ce texte est le résumé au séminaire « Violence et Dogme », qu’ils animent avec Mohammad-Ali Amir-Moezzi (directeur d’études, Ecole pratique des hautes études, EPHE), à l’Ecole normale supérieure, le 8 mars.

Gilles Kepel Professeur des universités, Sciences-Po - Ecole normale supérieure (dernier ouvrage paru : « Terreur dans l’Hexagone, genèse du djihad français », éd. Gallimard, 2015, 352 pp., 21 €) , Bernard Rougier Professeur des universités Sorbonne-Nouvelle.

Libération, 14 mars 2016.

![]()

Djihadisme : Olivier Roy répond à Gilles Kepel

C‘est dans une cellule de moine, face à une fresque du XVIe siècle représentant la conversion au christianisme d’un chef tatar, que le chercheur baroudeur a installé son poste d’observation du monde. Dans cet ancien couvent dominicain, Olivier Roy dirige depuis 2009 le programme méditerranéen de l’Institut universitaire européen de Florence. Il est l’un des intellectuels français les plus cités et discutés sur la scène internationale. L’un des plus atypiques aussi.

Parti dès l’âge de 19 ans sur les routes d’Afghanistan plutôt que d’intégrer Normale, après l’invasion russe, il y côtoiera la guerre aux côtés des moudjahidine, durant ses voyages répétés des années 1980. Une épreuve initiatique pour l’ancien jeune maoïste attiré par les combats révolutionnaires, qui assiste alors à la montée du djihad.

Il est tour à tour professeur, diplomate, philosophe, sociologue des religions comparées, politologue spécialiste de « l’islamisme » – dont il invente d’ailleurs le concept. Fils de protestants vendéens converti par amour à l’orthodoxie syriaque, ce non-croyant fait de l’étude du religieux « une clé pour comprendre l’homme ». De ce parcours rocambolesque, dont il a fait le récit dans « En quête de l’Orient perdu » en 2014, Roy tire une méthode de travail singulière, basée sur l’observation et la mise en relation de phénomènes au temps long.

Ses analyses stimulantes, mélange d’empirisme et d’intuition, ont constamment suscité de vifs débats. Dès 1992, il prophétise ainsi « l’Echec de l’islam politique », vérifié vingt ans plus tard par les revers électoraux et gouvernementaux répétés des partis fondamentalistes. Une preuve pour lui, mais a priori paradoxale, de la sécularisation en cours des pays musulmans.

« Malheureusement on ne comprend plus ce qu’est une crise », déplore-t-il, rappelant que la France et l’Europe connurent elles aussi ce genre de phase paroxystique. « Sauf qu’on impose à l’islam de réussir en quelques années une mutation que l’Eglise a mis cent cinquante ans à faire. » Il est également l’un des premiers à observer la déconnexion entre foi religieuse et identité culturelle dans un monde globalisé, soulignant au passage les ressemblances entre mouvements salafistes et évangéliques, et l’importance des convertis.

Aujourd’hui, c’est pour avoir soutenu que la radicalité des jeunes Occidentaux candidats au djihad préexiste à leur islamisation, idée qu’il a exprimée dans la formule « l’islamisation de la radicalité », qu’il est l’objet d’une âpre controverse. Olivier Roy avait quitté la France, où « le débat n’est plus intelligent, mais divisé en camps et animé par des querelles aux allures judiciaires. » Le voici malgré lui rattrapé au milieu de ses oliviers toscans par une polémique d’experts d’une rare violence.

Gilles Kepel, dont le dernier livre a été salué ici même, lui a en effet récemment consacré dans « Libération » une tribune assassine ironiquement titrée « “Radicalisations” et “islamophobie” : le roi est nu ». L’anathème contre Roy est lancé ad hominem dans le texte. « Ne fais pas de takfir [excommunication], Gilles, c’est ce que les djihadistes font », lance non sans humour le sociologue franco-iranien Farhad Khosrokhavar en guise de message d’apaisement. La controverse n’en finissant plus, Olivier Roy a décidé d’y répondre et d’expliciter ses dernières thèses.

Dans une tribune récente, votre confrère Gilles Kepel vous accuse d’adopter « une posture intellectuelle », concernant le phénomène djihadiste, « détachée de la réalité sociale » et politiquement aveuglante. Que répondez-vous à cette charge ?

Visiblement, Gilles Kepel s’est lancé dans un combat pour l’hégémonie sur l’islamologie française et la recherche sur le radicalisme. Il me fait un très grand honneur en me désignant comme son rival numéro un. Seulement, il se déconsidère en menant une guerre d’ego, alors qu’un tel champ d’étude ne peut être abordé qu’en travaillant de manière collective et multidisciplinaire. L’humilité s’impose.

Visiblement, Gilles Kepel s’est lancé dans un combat pour l’hégémonie sur l’islamologie française et la recherche sur le radicalisme. Il me fait un très grand honneur en me désignant comme son rival numéro un. Seulement, il se déconsidère en menant une guerre d’ego, alors qu’un tel champ d’étude ne peut être abordé qu’en travaillant de manière collective et multidisciplinaire. L’humilité s’impose.

Quant au terrain, j’en ai fait plus que ma part, des banlieues françaises (j’ai vécu et travaillé pendant quarante ans à Dreux) au Moyen-Orient (j’ai passé le dernier mois d’août à la frontière entre la Turquie et la Syrie). Aujourd’hui émerge une jeune génération de chercheurs que j’aide à promouvoir, grâce aux bourses dont je dispose : arabophones, sociologues, islamologues, ce sont eux qui vont désormais sur le terrain. Il faut juste qu’on les laisse écrire sous leur nom.

Ce genre d’attaques est-il courant dans le milieu des islamologues ?

La compétition est assez rude, mais des invectives ad hominem de ce niveau-là, c’est rare. Avec François Burgat, par exemple, nous avons l’habitude de nous écharper, parce que nous confrontons nos idées, mais après, on va boire un coup ensemble. Cependant, vous ne comprendrez rien à la dureté actuelle du monde de la recherche si vous n’avez pas en tête les enjeux financiers et de pouvoir qui s’y jouent. Les derniers attentats ont amené gouvernements et fondations à débloquer des sommes considérables. Il y a un marché concurrentiel.

De ce point de vue, Kepel est un Rastignac professionnel de très haut niveau. Il a toujours eu de grands projets ambitieux qui ont cependant tous fini par exploser. Pour ne remonter qu’aux années 2000, sa grande réussite a été sa chaire sur le monde arabe à Sciences-Po, financée par les Koweïtiens, et qu’il a perdue en 2010.

Ce conflit entre spécialistes a néanmoins ouvert un véritable débat de fond dans l’interprétation des causes du djihadisme, Gilles Kepel mettant en avant la « radicalisation de l’islam », rendue visible par la montée du salafisme, contre votre thèse d’une « islamisation de la radicalité », qui envisage l’aspect religieux au terme du processus de radicalisation. Ces deux théories sont-elles si inconciliables ?

Mais non, je n’exclus rien du tout et il me semblait pourtant avoir été clair. Il y a une radicalisation de l’islam, c’est évident, et j’ai tout de même écrit deux livres, « l’Islam mondialisé » et « la Sainte Ignorance », pour montrer que les formes de retour du religieux sont par définition des formes fondamentalistes. Ensuite, quand je dis « islamisation de la radicalité », je dis bien « islamisation ».

On ne peut donc pas me reprocher d’affirmer que tout ne serait que politique. Ce n’est certes pas un hasard si ces radicaux s’inscrivent dans un registre islamique religieux. Alors pourquoi je fais la distinction entre les deux ? Parce que la radicalisation djihadiste, pour moi, n’est pas la conséquence mécanique de la radicalisation religieuse. La plupart des terroristes sont des jeunes issus de la seconde génération de l’immigration, radicalisés récemment et sans itinéraire religieux de long terme. Prenez-les tous, les Abaaoud, les Abdeslam, ils ne deviennent pas djihadistes à l’issue d’un parcours de radicalisation religieuse. Mais encore une fois, quand ils se radicalisent, ils en empruntent le répertoire.

Ces radicalisés sont-ils l’expression d’une « colère musulmane » ou d’un ressentiment populaire contre l’impérialisme, comme François Burgat ou Jean-Pierre Filiu le suggèrent ?

Je ne crois guère à cette vision tiers-mondiste des choses. Car aucun des djihadistes n’a eu un parcours de militant, et tous vivent à la marge de leur propre communauté musulmane. Surtout, il n’y a aucune identification ni fascination pour Daech dans la population musulmane. On n’a jamais vu de manifestation pro-Daech en Europe ni de tag « Vive Daech » dans les banlieues.

Daech, pour les musulmans de France, c’est l’étrangeté, contrairement à ce qu’ont représenté les Palestiniens, ou même Saddam Hussein, entre 1991 et 2003. La preuve, c’est l’attitude des parents musulmans qui ne comprennent pas du tout la radicalisation de leurs enfants. Pour des parents palestiniens, au contraire, un gamin qui va poser une bombe à Jérusalem, même s’ils n’approuvent pas, cela fait sens.

Comment, en outre, les quelque 25% de convertis qui rejoignent Daech exprimeraient-ils une « colère musulmane » ? Ces jeunes ne sont pas les porteurs d’un inconscient politique de la population musulmane. Et la radicalisation religieuse d’une partie de celle-ci ne conduit pas à Daech.

Les terroristes viennent d’une autre forme de radicalisation comparable à celle qui a produit la tuerie du lycée de Columbine, en 1999, aux Etats-Unis. Ils se radicalisent d’abord selon une tradition occidentale de la radicalisation, dans une culture de l’esthétique de la violence qui est une culture de jeunes d’aujourd’hui. C’est ce qu’a très bien compris Daech, qui scénarise sa violence à la manière des jeux vidéo « Call of Duty », pour puiser dans un réservoir de jeunes radicaux qu’il n’a pas créé, mais dont il bénéficie.

Vous avez établi des parallèles entre les mouvements de la Gauche prolétarienne, Action directe, les Brigades rouges, et Daech. Jusqu’à quel point poussez-vous la comparaison ?

Ce que je souligne simplement, c’est qu’à partir des années 1960, avec ces mouvements et la Révolution culturelle chinoise, on voit apparaître un phénomène nouveau : la révolte générationnelle. Soyons clairs, je n’ai jamais dit que Daech, c’était la bande à Baader. Daech est un phénomène moyen-oriental, lié à la géostratégie du Moyen-Orient, dans une logique idéologique du djihad global venue d’Al-Qaida.

Ce que je dis en revanche, et là je me sépare de beaucoup d’autres, c’est que ce n’est pas Daech qui suscite la radicalisation des jeunes Européens. C’est d’eux et seulement d’eux que je parle. Et cette radicalisation-là a une date d’origine très précise, c’est 1995, avec Khaled Kelkal et les attentats de Saint-Michel, quand le GIA se met à recruter de jeunes beurs de seconde génération. La trajectoire de Kelkal est la même que celle d’Abdeslam : seconde génération, l’air plus ou moins intégré, petite période de délinquance, et puis, un beau matin, il bascule dans le radicalisme et meurt dans les mois qui suivent.

Et là encore, je ne suis pas d’accord avec la thèse de Kepel sur la troisième génération du djihad et le tournant de 2005. Il n’y a pas de troisième ou d’énième génération de terroristes issue d’un grand changement de stratégie élaboré par Suri en 2005. Al-Suri n’est ni le penseur d’Al-Qaida ni celui de Daech, il a simplement remarquablement théorisé une évolution qui se faisait de toute façon : les attentats de masse contre la population civile européenne ont commencé bien avant. N’oublions pas la tuerie de la gare d’Atocha, à Madrid en 2004, menée par Al-Qaida, suivie par les attentats de Londres en 2005, sans parler bien sûr du 11-Septembre.

Nous avons en revanche une deuxième génération de terroristes qui commence en 1995 et qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui avec des passages de flambeaux, depuis le réseau Beghal jusqu’au réseau Abdeslam. Les services de police ont très bien retracé la filiation de cette génération qui est d’une étonnante stabilité structurelle depuis vingt ans : 70% de deuxième génération, 25% de convertis et 5% de gars atypiques. Ce sont des jeunes qui se cherchent une cause, et qui vont d’abord errer de djihad en djihad : la Bosnie, l’Afghanistan, la Tchétchénie. Et puis, à partir de la fin des années 1990, ils sont tous récupérés par Al-Qaida, qui s’est alors structuré.

Mais le passage des frères Kouachi, auteurs des attentats de « Charlie Hebdo », à Coulibaly, qui commet les assassinats de l’Hyper Cacher, ce n’est pas une différence de stratégie entre Al-Qaida et Daech. Les premiers ont été entraînés par Al-Qaida, et le second, qui n’a pas été formé, se réclame de celui qui fait désormais la une des journaux, c’est-à-dire Daech. L’attaque contre « Charlie Hebdo » a bien été préparée dans le cadre d’Al-Qaida, pas de Daech.

Vous parlez à leur égard d’une « révolte nihiliste générationnelle ». A quelle généalogie du nihilisme raccrochez-vous celle-ci ?

J’utilise le terme de manière métaphorique, je n’en fais pas un concept philosophique avec sa généalogie précise. Par nihilisme, j’entends qu’ils n’attendent rien du futur, c’est véritablement no future, et que leur mort est aussi une fuite. C’est cela la différence entre un utopiste et un nihiliste. L’utopiste pense qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, c’est ce que disait la Gauche prolétarienne, mais qu’on va créer une société sans classe où tout le monde sera heureux. Le nihiliste, lui, n’y croit même pas, il est celui qui meurt dans la pureté de son acte.

Ces jeunes ne parlent jamais de ce que serait la vie dans une société islamique. A mon sens, le djihadisme des jeunes Européens comme les tueries de masse en Amérique sont le symptôme d’un grand malaise d’une jeunesse qu’on a encore du mal à saisir. C’est d’ailleurs pourquoi si on élimine Daech, on n’éliminera pas pour autant cette radicalité.

Alors pourquoi empruntent-ils le registre radical islamique ?

Parce que Daech leur propose ce qu’il y a de mieux aujourd’hui sur le marché de la révolte radicale en matière de narratif, de visibilité médiatique, d’aventure… Et pour les jeunes d’origine musulmane déculturés, c’est aussi une manière de marquer la rupture générationnelle avec leurs parents en retournant contre ces derniers une prétendue « vérité » islamique qu’ils auraient trahie et pas su transmettre. Seulement, quelle est la vie religieuse de ces jeunes ?

Jusqu’à maintenant, nous disions, moi y compris, qu’ils devenaient salafis une fois qu’ils étaient djihadistes. Mais je commence à avoir de sérieux doutes, parce que lorsqu’on regarde leur pratique religieuse après qu’ils ont décidé de rejoindre Daech, elle n’est pas particulièrement salafiste. Et pas seulement parce qu’ils devraient se cacher pour ne pas se faire prendre, suivant le principe de la taqiya (« dissimulation »). C’est ridicule, ils pourraient très bien au moins pratiquer chez eux. Or ils ne font pas spécialement la prière, ils ne mangent pas spécialement hallal. A-t-on vu Abaaoud demander à sa cousine de lui ramener de la viande hallal ? Non, il a mangé son McDo comme tout le monde.

Autre chose, si l’on regarde cette fois le double discours de Daech sur les femmes. D’un côté, il y a celles qui sont chargées de fabriquer les petits « lionceaux » du califat, et qui viennent avec leur mari en Syrie. Et de l’autre, celles qui sont uniquement destinées à satisfaire la sexualité des futurs martyrs et à qui on donne des contraceptifs pour qu’elles puissent passer à l’« époux » suivant sans être enceintes du précédent. Tout cela est absolument anti-charia, il n’y a rien d’islamique là-dedans.

Sont-ils au moins croyants d’après vous ?

Oui, ils le sont. Mais je crois qu’ils se dispensent des obligations rituelles religieuses précisément parce qu’ils se font sauter, et que dans leur idée, vis-à-vis d’un tel sacrifice, Dieu ne va tout de même pas se montrer mesquin en étant regardant sur la prière du matin ou le petit déjeuner hallal. Ce qu’ils cherchent, c’est cette rédemption finale qui vous dispense d’être un vrai pratiquant. Et ils croient au paradis, sinon ils ne le feraient pas. Ici, on a affaire à un mysticisme qui se veut religieux islamique, mais qui n’est plus celui du registre salafi. On utilise peut-être le terme de salafisme djihadiste par paresse de langage.

Le salafisme, qui s’est développé en Europe ces dernières années, n’est-il pas cependant une sorte d’antichambre du djihadisme ?

Je ne nie pas du tout que le salafisme pose des problèmes de sociabilité importants, mais je ne crois pas à cette doxa de l’antichambre. Parce qu’il faudrait alors montrer qu’il y a une continuité entre la société salafisée et les jeunes radicaux djihadistes. Or ces jeunes ont un mépris complet pour celle-ci.

Reprenons l’exemple de Molenbeek : tout le monde voudrait raconter l’histoire du quartier salafisé qui a produit ses petits djihadistes. Mais quand on regarde de près, on n’y arrive pas. Les radicaux de Molenbeek n’étaient pas comme un poisson dans l’eau. Bien sûr ils avaient leur petit cercle de copains mais ils n’étaient pas insérés dans les réseaux de salafis, ils n’étaient pas protégés par les mosquées, par les vieux… S’ils ont pu vivre dans la clandestinité, c’est parce qu’ils étaient dans un endroit minuscule avec seulement quelques personnes au courant.

J’ajoute qu’on confond souvent deux problèmes : le terrorisme, c’est-à-dire la mise en cause de la société, et là il n’y a pas de compromis possible ; et les gens qui ne partagent pas les valeurs dominantes, ce que devrait pouvoir gérer une démocratie véritablement libérale. Tout le problème aujourd’hui tient au fait que nous ne sommes pas dans une guerre des cultures, comme il est répété, mais dans une guerre des valeurs.

Le conflit n’est pas entre les Lumières et l’islam, mais entre les valeurs issues de la révolution des années 1960 (féminisme, droits des LGBT, liberté sexuelle, avortement, etc.) et les valeurs conservatrices que défendent aujourd’hui les religions. Cela était très net avec la Manif pour Tous menée par les catholiques. D’où la crise de la laïcité : la laïcité d’aujourd’hui, qui est une laïcité idéologique, exige que tous partagent les mêmes valeurs. J’y vois une tentation totalitaire.

Le ministre de la Ville, Patrick Kanner, a récemment relancé la polémique sur les « territoires perdus de la République » en comparant nos quartiers à Molenbeek. Qu’en pensez-vous ?

Je ne conteste pas les faits, vous avez dans les banlieues des formes de resocialisation fermée à base culturelle : un espace plutôt macho, une néo-ethnicité, un marché avec des produits « du pays », des hommes qui reprennent la djellaba et des femmes plus facilement voilées… Il n’y a pas pour autant une contre-société religieuse islamique qui gère les quartiers en France, c’est du pur fantasme. Les salafis vivent entre eux, sans s’occuper des autres, comme les loubavitch. Les seuls quartiers structurés par quelque chose le sont par les bandes qui tiennent l’économie parallèle.

Mais ce que l’on ne voit pas, c’est comment tout cela s’est créé. Vous avez, d’une part, une politique d’urbanisation qui a de fait conduit à l’ethnicisation de l’habitat HLM. Et puis, d’autre part, la politique des maires, qui sont tous plus laïques que laïques à la tribune du Parlement lorsqu’ils sont députés, mais clientélistes dans leurs pratiques quotidiennes locales.

Ensuite quand on parle de « territoires perdus », là aussi il faut s’interroger un peu : qui est parti des territoires ? L’Etat n’a pas été chassé, l’Etat a abandonné. Quand vous enlevez la poste, l’assistante sociale, la gendarmerie et la mairie annexe, plaignez-vous après. Quand vous supprimez les pions des collèges et des lycées pour les remplacer par des grands frères, vous enlevez des modèles pour les jeunes. Quant aux renseignements, qui suit les mosquées ? Le sous-préfet, qui ne reste jamais plus de deux ans en poste. Qui a supprimé les RG et la police de proximité ? C’est une hypocrisie totale. Alors au lieu de manifester pour un « printemps républicain », moi je plaide pour le retour d’une véritable administration locale qui soit à l’écoute d’une population plus diversifiée qu’on ne le croit.

A la suite de votre tribune « Cologne ou “le tartuffe féministe” », parue dans « Libération », on vous a reproché d’apporter votre caution au « procès en sorcellerie » intenté au romancier algérien Kamel Daoud pour ses propos sur les violences sexuelles en Allemagne. Vous dénonciez en effet l’analyse culturaliste des agressions du Nouvel An. Quelle était votre intention ?

J’avais précisément refusé de signer la tribune contre Kamel Daoud. Car ses signataires, dont beaucoup me sont proches, me l’ont évidemment proposé, et j’ai décliné, parce que, si je partage leurs idées, je ne partageais par leur indignation. Pour ma part, je n’attaque pas Kamel Daoud, qui en tant qu’écrivain a le droit d’écrire ce qu’il écrit et d’être excessif, de même que chacun a le droit de critiquer ses opinions.

Ce que j’attaque, c’est l’idée qui traîne désormais partout qu’un musulman harcèle parce qu’il est musulman, et qu’un Européen harcèle parce qu’il a une pathologie particulière. Je ne comprends pas cet essentialisme. Qu’on nous dise qu’il y a une culture musulmane machiste, oui ; que la société algérienne soit une société où les femmes ont beaucoup de mal à aller dans l’espace public, oui. Mais qu’ensuite on nous décrive les musulmans, où qu’ils aillent, comme se trimballant avec un petit logiciel culturel de violeur potentiel dans la tête, non.

A contrario, on dit que les Occidentaux respectent la femme. Mais quand Cécile Duflot se fait siffler à cause de sa jupe à l’Assemblée nationale, ce n’est pas le petit beur de banlieue qui siffle ! Nous sommes dans des sociétés où le féminisme est un combat permanent. Le machisme est certes prégnant en Méditerranée, dans des sociétés qui n’ont pas fait Mai-68, mais il n’est pas spécialement religieux et, surtout, c’est la chose la mieux partagée au monde. Regardez Donald Trump.

La question de la sexualité se pose aussi très fortement dans Daech, qui réduit en esclavage les femmes et autorise le viol.

Effectivement Daech est hypersexualisé. La fascination exercée par l’organisation vient même du fait qu’elle offre à ces jeunes d’être des super-héros, c’est-à-dire leur donne le pouvoir de vie et de mort et le pouvoir sur les femmes : on est tout-puissant, on tue, on viole. Ma thèse, c’est qu’ils ont une conception de la satisfaction sexuelle qui n’est pas du tout traditionnelle islamique, mais qui est complètement sadienne. Et le modèle que je donne, c’est le film « Salo ou les 120 journées de Sodome », de Pasolini. La comparaison est absolument sidérante.

Ce sont de jeunes fascistes (il y a donc une idéologie), qui sont évidemment commandés par des vieux (comme dans Daech), qui ont droit de vie et de mort, et de violer. Mais à une condition : ils doivent respecter la règle du groupe, c’est-à-dire qu’on ne tue et ne viole que selon la mise en scène et le rituel décidés par le groupe, devant tous, et celui qui transgresse est tué. C’est exactement pareil avec les jeunes de Daech : ils se partagent des esclaves, qu’ils ne peuvent acheter qu’ensemble sur le marché – et elles sont attribuées en fait – mais il est absolument interdit de faire la cour à une fille ou de violer dans son coin, sous peine d’être exécuté par ses copains.

Pourquoi cela ?

Les obliger à faire des choses terribles, à tuer ou à violer publiquement, sadiquement, scelle leur appartenance au groupe. L’idée est de les « mouiller », de sorte qu’ils n’aient pas de voie de retour en arrière.

Daech va-t-il perdre ?

On est tous d’accord là-dessus, Daech perdra. Mais j’avais commis l’erreur de donner une échéance (un an), ce qu’il ne faut jamais faire. Daech a en effet très vite atteint ses limites territoriales. Palmyre était leur dernière conquête, et elle vient d’être reprise. Ils sont donc coincés localement, c’est d’ailleurs pourquoi ils renvoient les gars se faire sauter en Europe.

Par ailleurs, je continue à défendre Obama. Le président américain a décidé de déterritorialiser la guerre contre Al-Qaida, et il a gagné. Contre Daech, il offre aux acteurs locaux qui veulent se battre un soutien – bombardements, commandos, renseignement –, sans envoyer de troupes. Il échappe ainsi au piège dans lequel Bush était tombé. A nous de ne pas y tomber à notre tour.

A Florence, Marie Lemonnier, L’OBS, 6 avril 2016.

Agrégé de philosophie et diplômé de l’Inalco en persan, le politologue Olivier Roy, né en 1949, est un spécialiste mondialement reconnu de l’islam politique et des religions comparées. Depuis 2009, il est professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, où il dirige le programme méditerranéen.

Il est l’auteur d’essais majeurs publiés au Seuil, tels que "l’Afghanistan. Islam et modernité politique" (1985), qui l’a consacré comme chercheur, "l’Echec de l’islam politique" (1992), "l’Islam mondialisé" (2002) et "la Sainte Ignorance" (2008).

En 2014, il a publié "En quête de l’Orient perdu", qui raconte son parcours, et, en mars dernier, il a également rendu les conclusions du rapport ReligioWest "Repenser la place des religions en Europe", fruit de cinq années de recherche.

PS : Pour connaître les analyses approfondies et divergentes que Kepel et Roy font du terrorisme actuel et de la réalité sociale et politique, n’en restez pas aux médias, lisez leurs livres. Vous en trouverez la liste ici, pour Olivier Roy et là, pour Gilles Kepel (voir aussi sur Pileface : Gilles Kepel : « Il n’y a pas d’état de guerre en France »).

LIRE AUSSI :

Julia Kristeva : « Comment peut-on être djihadiste ? »

Julia Kristeva : « Comment peut-on être djihadiste ? »

« Pour un intellectuel, dire, c’est faire »

« Pour un intellectuel, dire, c’est faire »

Philippe Sollers : Allah

Philippe Sollers : Allah

Daniel Sibony : Après le 13 novembre

Daniel Sibony : Après le 13 novembre

Les intellectuels, le peuple et la République

Les intellectuels, le peuple et la République

Djihadisme : Kepel et Roy oublient l’essentiel. Une troisième voie est nécessaire.

Djihadisme : Kepel et Roy oublient l’essentiel. Une troisième voie est nécessaire.

Et plus encore.

Et plus encore.

A.G., 26 juillet 2016.

[1] Expédié à Brive-la Gaillarde pour faire mon service militaire (Merci, Michel Debré !), je tombe un jour, dans je ne sais plus quel journal, sur une notule signalant la publication d’un essai sur Leibniz et la Chine, éditions Vrin — ma formation philosophique et ma passion pour la Chine y sont pour beaucoup. De retour sur Lille, je vais fureter dans les rayons philo de « la plus grande librairie d’Europe » et, bien entendu, je ne trouve rien. Je demande à un jeune vendeur s’il connaît le livre : non, mais il va se renseigner. Plusieurs semaines plus tard, je retourne fureter et, sans que je dise un mot, le jeune vendeur, me reconnaissant, me dit : — votre livre est là ! Adriano, c’est son prénom, reprendra, peu après, une librairie dans le Vieux Lille qu’il appellera « L’âge d’homme », en hommage à Michel Leiris, et nous sommes devenus amis. Je le salue. Sans lui, je n’aurais peut-être jamais lu le livre de Roy.

[2] Je ne parle pas de l’indécence et de la nullité des propos tenus par une grande partie de nos politiques — ou de leurs « serviteurs surmenés du vide » — après l’attentat de Nice (lire à ce sujet : Rachid Benzine : « Les déchirements français font partie du plan de Daesh »).

[3] Cf. Libération du 10 mars.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

3 Messages

C’est une bataille sémantique à travers laquelle se joue notre regard sur l’islam en France. Le politologue Olivier Roy a accepté de dialoguer sur la notion d’“islamophobie” avec l’essayiste Pascal Bruckner , qui publie “Un racisme imaginaire”. ENTRETIEN. pdf

Entretien avec Olivier Roy, politologue français, spécialiste de l’islam. Il dirige le Programme méditerranéen à l’Institut universitaire européen de Florence en Italie. Il est l’auteur notamment de l’Islam Mondialisé (Seuil, 2002) ou encore La Sainte Ignorance (2008). Son dernier livre, Le djihad et la mort, est paru le 13 octobre aux éditions du Seuil. France Culture.

LIRE AUSSI : Olivier Roy : “L’obsession de la guerre civile est d’une absurdité totale”.

Rappelons les réflexions de René Guénon en 1946 sur le même sujet dans

Les Principes du Calcul infinitésimal

Collection Tradition, Gallimard

Parution : 23-05-1946

http://oeuvre-de-rene-guenon.blogspot.fr/2011/05/leibnitz-pere-de-linformatique-chute.html

extrait :

"Les Européens ont une si haute opinion de leur science qu’ils en croient le prestige irrésistible, et ils s’imaginent que les autres peuples doivent tomber en admiration devant leurs découvertes les plus insignifiantes ; cet état d’esprit, qui les conduit parfois à de singulières méprises, n’est pas tout nouveau, et nous en avons trouvé chez Leibnitz un exemple assez amusant. On sait que ce philosophe avait formé le projet d’établir ce qu’il appelait une « caractéristique universelle », c’est-à-dire une sorte d’algèbre généralisée, rendue applicable aux notions de tout ordre, au lieu d’être restreinte aux seules notions quantitatives ; cette idée lui avait d’ailleurs été inspirée par certains auteurs du moyen âge, notamment Raymond Lulle et Trithème. Or, au cours des études qu’il fit pour essayer de réaliser ce projet, Leibnitz fut amené à se préoccuper de la signification des caractères idéographiques qui constituent l’écriture chinoise, et plus particulièrement des figures symboliques qui forment la base du Yi-king"