« Évidemment Sade aujourd’hui, Sade illustré, ce n’est plus Sade, c’est à cru la mise en tableaux de la collection de névroses qui, depuis bientôt deux siècles, rendent Sade illisible, clos. »Marcelin Pleynet, 1976.

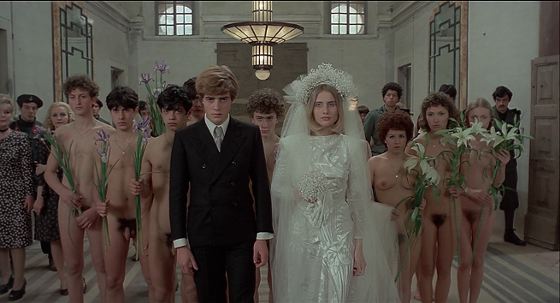

Photogramme d’une des séquences finales de Salò de Pasolini, 1975. Salò est aussi une histoire de l’oeil.

L’exposition du musée d’Orsay « Sade. Attaquer le soleil » dont V.K. rend compte dans un autre article (voir ici) commence par la projection, sur une série d’écrans au milieu desquels vous êtes obligés de circuler, d’extraits de films « influencés » par le marquis de Sade (c’est ce qu’on vous laisse entendre). On y voit, entre autres, des extraits du splendide Dr. Jekill and Mr. Hyde de Victor Fleming (avec Spencer Tracy et Ingrid Bergman [1]), des Yeux sans visage de Franju, du Voyeur de Michael Powell, de Hurlements en faveur de Sade de Guy Debord (que vous pourrez voir à la fin de cet article), de L’âge d’or de Luis Bunuel, et d’autres films académiques ou médiocres (nous sommes au musée d’Orsay) [2]...

À défaut de projeter le film dans son intégralité, les commissaires de l’exposition auraient pu ajouter un extrait de La voie lactée (1968) où Bunuel met en scène Sade dont le rôle est interprété par Michel Piccoli. Bunuel n’est-il pas le cinéaste le plus « sadien » ? Son mérite est de nous faire entendre le texte de Sade, ici des extraits de Justine ou Les malheurs de la vertu.

Sade pose, comme Voltaire, la question du Mal « (je crois que s’il y avait un dieu, il y aura moins de mal sur la terre »), mais rejette l’idée voltairienne d’un « Dieu rémunérateur et vengeur ». « Il n’y a pas de Dieu ! » — « Ah ! S’il existe ton dieu, que je le hais ! » La séquence s’achève sur l’exclamation de Justine/Thérèse : « Oui ! Dieu existe ! Dieu existe ! » — et le silence (menaçant ? dubitatif ?) de Sade/Bunuel.

La scène de La voie lactée.

Pour apprécier pleinement l’humour de Bunuel, « athée grâce à Dieu », dans La voie lactée, reportez-vous à Cinéma 68.

Il y a aussi, bien sûr, des images de Salò o le 120 giornate di Sodoma (Salò ou les 120 Journées de Sodome), le dernier film de Pier Paolo Pasolini. Tout cela est propice à bien des malentendus (sans doute est-ce voulu : une fois les écrans traversés, l’exposition, très riche (trop riche ?) commence [3]).

Est-il possible de représenter Sade, le personnage de Sade, à l’écran ? La réponse est non. Benoît Jacquot fit jadis les frais de cette illusion avec son Sade (2000), justement analysé en son temps par Philippe Sollers (voir plus bas). Est-il possible de représenter les personnages de Sade ? La réponse est également non parce que la fiction sadienne excède toute tentative de représentation, a fortiori de représentation cinématographique (« Sade n’est d’aucune façon figurable » écrira Barthes). Pasolini, très grand écrivain et très grand cinéaste (faut-il le rappeler ?), a pris ce risque, mais n’a pas échappé pas au malentendu en ancrant, qui plus est, la fiction des « 120 journées » dans la « réalité » de la république fasciste de Salò, fondée par Mussolini en septembre 1943.

Le 28 octobre 1975, trois jours avant d’être assassiné, Pier Paolo Pasolini est en Suède, à l’Institut italien de Stockholm puis au Svenska Filminstitutet. La table ronde est enregistrée sous forme d’interview. Le début et des questions sont posées en français, Pasolini répond en italien à des questions sur son dernier film Salò. Ses réponses ne sont malheureusement traduites qu’en suédois.

Dernier entretien télévisé de Pasolini le 31 octobre 1975 à l’occasion de la présentation en France de Salò.

VOIR

Il est des malentendus qui disent beaucoup de choses, et d’abord sur ceux qui entendent mal. Salò ou les 120 Journées est un grand film, souvent insoutenable — à tous les sens de ce mot : historiquement et politiquement d’abord. Barthes pourra écrire : « Le fascisme est un danger trop grave et trop insidieux, pour qu’on le traite par simple analogie, les maitres fascistes venant "tout simplement" prendre la place des libertins. » (Annie Le Brun, responsable de l’exposition « Sade », le souligne aussi dans un interview récent). Certaines scènes (les scènes de torture) sont insupportables à regarder par les spectateurs voyeurs et passifs que nous sommes condamnés à être (ou ne pas être). Insoutenable, le film est aussi scandaleux. Et les scandalisés n’ont pas manqué [4] ! Mais de quel scandale s’agit-il ? Certainement pas de celui qui consisterait à avoir « trahi » l’oeuvre romanesque de Sade.

« Ce que Pasolini met en scène ce n’est pas le XVIIIe siècle, c’est la misère et la médiocrité du XXe siècle » écrira Marcelin Pleynet, en 1976, à propos de Salò. Le film en dit en effet plus sur les fantasmes du cinéaste et sa critique implacable de l’Italie contemporaine que sur les scènes que le marquis de Sade, non sans humour (un humour auquel Lacan ne fut guère sensible [5]) et non sans ironie, écrit (et pas « décrit », selon la distinction nécessaire de Barthes). « Le film de Pasolini n’est pas selon moi un film sur la vie sexuelle, comment pourrait-on faire un tel film ? Il est un film sur la débilité mentale, sur ses conséquences sexuelles et politiques. Et comme tel il est bien un film sur le fascisme » écrit encore Pleynet (je souligne).

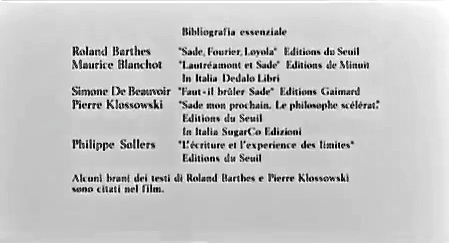

- Bibliographie essentielle.

Photogramme du générique de Salò.

Le film qui consiste à entrelacer écrit-fantasme-histoire-représentation, affiche dès la « bibliographie essentielle » du générique les noms de cinq écrivains (Barthes, Blanchot, Beauvoir, Klossowski, Sollers) dont Pasolini déclare s’être inspirés (« essentiellement » donc) et dont les écrits, au même titre que ceux de Sade, auraient, en quelque sorte, généré son propre film. Ironie ? C’est le point de vue d’Éric Marty qui écrit : « les références à Blanchot, Barthes, Sollers, Beauvoir ou Klossowski, dans le générique du film, sont elles-mêmes ironiques puisque Pasolini proposerait une démonstration inverse à leur lecture en reliant Sade au nazisme : nœud que précisément les Modernes avaient mis tant de soin à défaire. »

Ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette remarquable « réalisation » testamentaire.

- Ostie. Le cadavre de Pasolini, le 2 novembre 1975.

Salò ou les 120 Journées de Sodome est sorti sur les écrans en mai 1976. Pasolini avait été tué (sauvagement) six mois plus tôt, la nuit de la Toussaint 1975, sur la plage d’Ostie, près de Rome. On ne connaît toujours pas les raisons précises de sa mort (crime sexuel ? crime maffieux ? crime politique ?) ni le nom de son meurtrier (le jeune romain de dix-sept ans, Giuseppe Pelosi, condamné en 1976 après avoir avoué être le meurtrier, s’est rétracté en... 2005, soit trente ans après). Un documentaire récent a tenté de faire le point sur L’affaire Pasolini. Il y est question de bobines disparues de Salò que Pasolini aurait tenté de récupérer (autre énigme) . Quoiqu’il en soit, il n’est pas excessif de voir en Pasolini « le suicidé de la société » italienne contemporaine [6]. Là est le scandale majeur.

Je profite de l’actualité telle qu’elle nous est aujourd’hui exposée (à la télévision ou dans certaines vidéos sinistres en provenance de tel « État islamique » — et pas seulement au musée) pour relire et vous inviter à lire ce qu’écrivait Marcelin Pleynet en 1976, juste après la sortie en salle du film qui, étrangement, fit suite à la mort de Pasolini, et l’éclaire peut-être rétrospectivement. Le texte est repris en annexe à « La compromission poétique » dans Art et littérature, paru dans la collection Tel Quel en 1977.

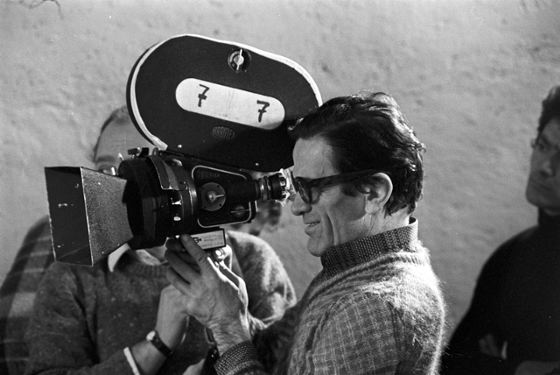

Pasolini en tournage.

LE TOMBEAU DE PASOLINI

par Marcelin Pleynet

Aussi bien comme romancier, comme poète, comme essayiste, que comme cinéaste Pasolini n’a jamais été formellement ce qu’on peut appeler un artiste d’avant-garde. Il écrira lui-même : « Il ne m’est pas donné de connaître la nouvelle Italie née en ces dix années qui semblent n’en être qu’une seule : elle est déjà en 64 et moi en 54 et tous les marxistes avec moi compromis dans les passions des vieux jours » (Nouvelle poésie en forme de rose) ; « J’adoptai le style de l’Ancien Testament, des tournures du néo-vingtième siècle... » (ibid). Dès Accatone (1961) la plupart de ses films connaissent un réel succès public, succès qu’ils disputent heureusement au semi-scandale qui les porte. En effet si le style de Pasolini n’est pas d’avant-garde, il est pourtant assez moderne pour justifier et qualifier un récit qui lui fait ainsi toujours de quelque façon scandale. Pasolini au demeurant ne cache pas qu’il est attentif à l’équation formelle de son œuvre et pour ce qui concerne le cinéma, à qui il doit l’essentiel de sa popularité, il ne cessera d’en souligner les effets de langage et de style qu’il placera délibérément sous le signe de la « poésie » : « Le "cinéma de poésie" est donc en réalité essentiellement fondé sur l’exercice du style comme inspiration, qui est dans la majeure partie des cas, sincèrement poétique » (Cahiers du cinéma, octobre 1965). Je dirai que Pasolini marque et remarque ici ce qui qualifie ses récits, pour lui essentiellement leur enracinement dans la réalité biographique (le rapport à sa mère) de leur détermination initialement poétique :

« Ce fut ma mère qui me révéla comment la poésie pouvait être écrite de façon concrète, et non seulement récitée à l’école... Mystérieusement, un beau jour, ma mère en effet me présenta un sonnet, qu’elle avait elle-même composé, et dans lequel elle me disait son amour pour moi (je ne sais en fonction de quelles nécessités de rime cette poésie finissait par les mots suivants "d’amour, vois-tu, j’en ai tant et tant "). Quelques jours plus tard j’écrivis mes premiers vers... » (« Au lecteur non averti », introduction à une anthologie de ses Poésies chez Garzanti en 1970).

Il ne faut pas perdre de vue cette information initiale (que Pasolini croit devoir souligner alors qu’il a quarante et un ans) si l’on veut comprendre où l’organisation de cette œuvre vient se sceller. Le récit assez souvent explicitement pris à ses aventures œdipiennes (Mamma Roma, Œdipe Roi, Théorème, entre autres...) se qualifie d’un effet de séduction baptisé poésie. Les Poésies de Pasolini, comme celles de bien d’autres d’ailleurs qui se voudraient plus modernes, sont d’une façon ou d’une autre essentiellement consacrées au bonheur et au malheur de cette séduction. Les récits, les contradictions que Pasolini met scandaleusement en scène sont, comme il le signale très bien, intimement liés à cette fonction de la poésie où la sexualité se résout dans la religion. C’est incontestablement le génie de cet artiste d’avoir perçu combien la réalité sociale soutenait de cette résolution, et qu’aujourd’hui le représentant le plus justement qualifié de cette réalité ne pouvait être qu’un homosexuel et plus particulièrement un homosexuel italien, d’où la constante proximité politique de son discours.

À Milan, Philippe Sollers

a posé d’entrée quelques questions

Une conception vraie de la politique devrait savoir intégrer à l’analyse économique d’une situation, et aux rapports de force qui en découlent, la donnée irrationnelle qui vient marquer l’impasse sexuelle à l’œuvre dans toute société. Puisque nous parlons en Italie aujourd’hui, je prendrai d’abord comme exemple le meurtre de Pasolini. Ce congrès ne peut pas ne pas se tenir à l’ombre de ce crime. Il est clair que Pasolini s’avançait peu à peu dans une dimension d’analyse de l’obscénité, rejoignant le mur graffité général de l’espèce comme il se montre dans ses chiottes occidentales. Ce théorème de la porcherie, il le sentait fortement, épinglé qu’il est sur la structure même de la religion chrétienne. Or, qu’est-ce que le fait religieux ? Une façon de synthétiser, dans des discours qui finissent par se stratifier, l’énigme de la sexualité pour l’être parlant que nous sommes. Partout où la religion recule sans que soit touché le fait sexuel interprétable en discours, elle fera retour sous la forme du malaise social poussé à son comble. D’où la psychiatrisation accélérée des régimes où la pyramide religieuse s’effondre.

L’Italie n’en est pas encore là, mais commence peut-être ce parcours. Pasolini est venu lucidement, comme symptôme, témoigner de cette mutation. Affirmant le fond de transaction perverse du lien social en tant que tel, c’est-à-dire sa nature intrinsèquement homosexuelle, il est devenu, de ce fait même, le sujet italien le plus menacé, parce que le moins homosexuel. Ce paradoxe est la logique même. Pasolini a été tué pour que le nœud social homosexuel refoulé reste inconscient, qu’il soit scellé dans le sang de quelqu’un qui pouvait le dire. Il s’agit d’une demande sauvage d’aphasie. En quoi ce crime est essentiellement fasciste. Car le fascisme, c’est ça : que la perversion du lien social soit remise à l’ombre, pendant que s’agitent, sur le devant de la scène, son envers de bien-pensance bornée, bétonnée. Clivage qui définit l’implantation totalitaire en ceci que la jouissance des particuliers pris dans le rouage d’état doit se trouver désormais muette, morte, coulée à pic.

Qu’un corps social défende sa misère sexuelle en tuant celui qui pourrait le lui montrer prouve bien que ce corps peut à chaque instant préférer celui ou ceux qui exploitent cette misère sexuelle à condition de la passer sous silence. Pasolini avait choisi de dire. Et de dire de plus en plus. C’est donc avant tout non pas un homme, non pas un homme ayant telle ou telle particularité sexuelle, que l’on a assassiné, mais une capacité de reflet. Je demande que nous pensions à Pasolini en nous déprenant de notre porcherie intime, pour constater ceci : que la position de l’art, pas de l’université, peut aller jusqu’à la vérité réelle avec son prix vrai.

La Quinzaine littéraire, 15-01-76 [7].

Sexualité et religion (et poésie), le débat, si tant est que c’en soit un, occupe jusqu’à son dernier film, et y compris son dernier film, toute l’œuvre de Pasolini, qui insiste que bien entendu il est athée mais que ça n’empêche pas ses sentiments pour le... sacré, et qui traite de l’Italie et du peuple italien auquel il s’identifie à partir de ce programme :

« Je suis d’une famille typiquement représentative de la société italienne... »

« Reste ce crypto-christianisme dont les plus agressifs me stigmatisent comme d’une tare honteuse. Dirai-je pour leur répondre, qu’il est difficile pour un Occidental de ne pas être christianisé, à défaut d’être croyant. A plus forte raison pour un Italien. » (Entretiens avec Jean Duflot, Pierre Belfond édit.).

Sexualité donc christianisée, religion et/ou déniée ou poétisée permettent à Pasolini de redécouvrir que dans ses conditions la vérité du lien social ne saurait être qu’homosexuel (« Mes obsessions personnelles ne rejoignent-elles pas celles de la plupart », déclaration dans la Quinzaine littéraire du 1er mars 1969, à propos justement de Théorème). Ce qui fera écrire à Ph. Sollers :

« Affirmant le fond de transaction perverse du lien social en tant que tel, c’est-à-dire sa nature intrinsèquement homosexuelle, il est devenu, de ce fait même, le sujet italien le plus menacé, parce que le moins homosexuel. Ce paradoxe est la logique même. Pasolini a été tué pour que le nœud social homosexuel refoulé reste inconscient, qu’il soit scellé dans le sang de quelqu’un qui pouvait le dire. Il s’agit d’une demande sauvage d’aphasie. » (Intervention au congrès « Sexualité et Politique », Milan, novembre 1975, publiée dans Tel Quel, n° 65).

C’est jusqu’aux Mille et une nuits le progressif dévoilement de cette vérité qualifiée d’une « vision » poétique qui apportera aux films de Pasolini un heureux succès de scandale. L’Église catholique elle-même s’y laisse prendre et dépasser, il obtient en 1964 le très catholique prix de l’OCIC pour l’Évangile selon saint Matthieu, puis en 1968 pour Théorème, mais l’OCIC finit par regretter la décision prise par le jury qui la représentait et par retirer le prix qui avait été attribué au film. Premier symptôme de l’effet de vérité qui porte cette œuvre, l’institution archaïque s’ouvre à la séduction poétique (homosexuelle) de Théorème puis se rétracte — rétractation que Pasolini attribuera aux « restes de la droite fasciste de l’Église » (c’est moi qui souligne ce propos cité par Marc Gervais, dans Pier Paolo Pasolini, « Cinéma d’aujourd’hui », Pierre Seghers, Paris).

C’est, à travers Porcherie, Médée (1969), le Décaméron (1971), les Contes de Canterbury (1972), les Mille et une nuits, cette « séduction » poétique qui permet à Pasolini de provoquer une certaine réalité sexuelle avec le seul risque du scandale toujours un peu complice. Mais le tissu social évolue, même en Italie certains se préoccupent de faire voter une loi sur le divorce et une loi sur l’avortement. Même en Italie la religion est en crise et de façon sans doute encore plus dramatique que partout ailleurs. Autrement dit la vérité sexuelle des rapports sociaux que Pasolini a portée à la semi-connaissance d’un vaste public travaille le siècle ; l’obsession et la terreur occupent les terrains que la religion lâche et, où la religion lâche, les femmes surgissent. Où la religion lâche surgit du réel un refoulé que la loi ne peut pas ne pas prendre en considération parce qu’il représente au moins la moitié de l’humanité : les femmes. D’où loi sur le divorce, loi sur l’avortement... Il y va du réel, il y va d’un réel, en somme cette fois-ci peu « poétique », sur lequel vient immanquablement se mesurer toute appréciation forcément politique du lien social. Sur l’impossibilité de faire face à ce réel Pasolini rencontrera, comme il l’annonçait déjà en 1964, les communistes italiens qui s’opposent aujourd’hui à la loi pour l’avortement : « ... et tous les marxistes avec moi compromis dans les passions des vieux jours » (c’est moi qui souligne). Ce réel, qui travaille les sociétés chrétiennes et plus particulièrement catholiques, Pasolini l’affronte à sa façon, tout d’abord de façon quasi anecdotique en se déclarant contre la loi pour l’avortement parce que « la vie est sacrée » et que cette loi favorisera le développement de l’hétérosexualité au détriment de l’homosexualité. Ce qui est vraisemblablement en effet, à plus ou moins long terme, juste. La liberté sexuelle des femmes quant à la fonction maternelle ne peut pas ne pas transformer d’une façon ou d’une autre le consensus social. La question porte sur la fonction maternelle (et donc familiale), sur la mère phallique, c’est dire aussi bien sur la castration et, dans nos sociétés, elle ne peut pas piéger tout homme au sexuel, tout homosexuel conscient ou non des intérêts qu’il a à la garder scellée.

Photogramme de Salò de Pasolini, 1975.

Ce que marque Salò ou les 120 journées c’est l’affrontement, je reprends le jeu de mots, de l’homme au sexuel sans médiation poétique. La bibliographie sur Sade qui ouvre le film montre assez que Pasolini a été travaillé par la question, qu’en est-il du statut de la « transaction perverse » si le lien social est déjà (depuis combien de temps ?) en cours de mutation ? La réponse participe de la structure même du film, « la transaction perverse », dans les refoulements qu’elle suppose, c’est le fascisme, c’est quelque chose du fascisme qui l’ordonne. Il est selon moi tout à fait symptomatique que pour cette démonstration Pasolini ait choisi de mettre en scène en renversant l’objectif initial un des livres de Sade les plus tranchants ; si l’on cherche à dater et si tant est que l’on puisse dater ce qui aujourd’hui fait déclarativement crise à la question du lien social, on devra inévitablement prendre en considération l’œuvre de Sade. Évidemment Sade aujourd’hui, Sade illustré, ce n’est plus Sade, c’est à cru la mise en tableaux de la collection de névroses qui, depuis bientôt deux siècles, rendent Sade illisible, clos. En abandonnant tout à fait l’effet de séduction poétique qui qualifiait ses autres films, Pasolini parvient peut-être pour la première fois à déborder sa religiosité et à suggérer, dans le champ de la question de la fonction maternelle, l’autre (au sexuel) de la crise religieuse dont il aura assumé toutes les contradictions. La démonstration dans sa platitude descriptive renvoie le fantasme à sa misère et à sa médiocrité, elle insiste sur ce que les fantasmes eux aussi se démodent, vieillissent, relèvent pourquoi pas de la collection d’un musée imaginaire où tout spectateur va se sentir plus ou moins représenté. Le film à peine terminé fait cette fois-ci réellement scandale (mais quel scandale ?), comme fait scandale la mort de Pasolini.

1976.

Pasolini suite

(entretien avec A. Pommarede)

... la première projection de Salò à Paris fut trop significative dans son déroulement pour qu’on n’en retienne pas quelques clichés particulièrement symptomatiques. Dans le contexte de cette première, et aujourd’hui encore sans doute, il est impossible de parler de Salò sans d’une façon ou d’une autre prendre en charge le cadavre de Pasolini. C’est en cela si vous voulez que cette première projection fit événement sur un cadavre en somme encore tout frais. II y avait là des intellectuels, je veux dire certains intellectuels français, des artistes, des comédiens français et italiens et bien entendu à travers ce petit monde des sous-marins politiques plus ou moins bien camouflés. Moins camouflés sans doute quand il s’agissait de représentants syndicalistes italiens ou de jeunesses communistes italiennes. C’est qu’alors Pasolini était un cadavre politique et que le PCI entendait bien se le déguster en paix. Donc à l’ouverture ce frémissement des familles de pensées et de caleçons sur le morceau le plus intéressant du menu, j’entends le cadavre de l’artiste, pas son œuvre. Discours émotions applaudissements, hommage particulier des « jeunesses communistes », curieux comme le mot de jeunesse accolé à une étiquette politique évoque encore le sinistre anachronisme qui est précisément le sujet de Salò, j’entends le national-fascisme, parce qu’il y eut bien aussi des « jeunesses hitlériennes »... au fond je pense que la jeunesse mise au service d’une institution politique quelle qu’elle soit se prête toujours un peu, vous voyez ce que je veux dire, à camoufler de vieux os réactionnaires, à vivifier de vieilles peaux... Bref il y avait de tout sur ce cadavre, toute une représentation sociale de la sorte de sentiments et de communion que l’on rencontre dans les cimetières, toutes les odeurs des linges tachés et lavés en famille, toutes les bonnes hontes de l’entre-soi, des vices de l’autre, de la faute et du pardon.

Le cadavre de Pasolini. Photo publiée dans Tel Quel 76, Été 1978.

... Tout était dans les petites âmes à la page fait et préparé pour un ensevelissement de plus, pour, sous le couvert de quelques applaudissements à une transgression de principe, assurer la pérennité des dénégations morales et des refoulements. Dans les présentations du film, il apparaissait immédiatement que bien entendu le cadavre de Pasolini était politique, exploité aussi à des fins politiques, mais surtout il apparaissait dans l’émotion de la salle que tout cadavre est politique, le cadavre d’un homme ou d’une femme publique mais aussi tout cadavre privé. II apparaissait que c’était un peu le cadavre de chaque spectateur, le cadavre que chaque spectateur humait quotidiennement dans son placard à sentiment qui permettait à cette occasion aux institutions politiques d’exploiter le cadavre de Pasolini. Pasolini c’était là le type même du bon cadavre paternel et homosexuel de surcroît vous imaginez ! On a donc un peu chauffé la salle sur ces phantasmes de décomposition puis on a fait le noir et avec le noir les projections ont commencé.

En somme tout se serait passé très bien si Pasolini n’avait pas choisi de traiter à la fois la question Sade et la question fasciste. Ou si vous préférez si Pasolini n’avait pas choisi de poser la question de savoir ce qu’il en est de la sexualité dans le fascisme et du fascisme dans la sexualité. Le goût du cadavre, la religion de la famille et du cadavre c’est au fond une religion sexuelle, la curiosité sexuelle et les mystères qu’elle suppose impliquent qu’il y ait quelque part du cadavre, dans les questions sexuelles c’est toujours le cadavre qui fait mystère et religion, il est explicite dans les religions confessionnelles et implicite dans le type de religiosité que produit le refoulement moderne laïque. C’est ce non-dit, ce cadavre camouflé, ce cadavre secret qui fait mystère dans les questions sexuelles et dissimule leur caractère infantile. En somme on peut dire que pour un adulte la question de savoir où vont les morts dissimule la question qu’il n’ose plus poser : « d’où viennent les enfants ». Il faut lire à ce propos le texte de Philippe Sollers paru dans Tel Quel 65. Il n’est que trop certain que toute l’affaire Pasolini met cette question en scène, fait symptôme sur cette question. Curieux n’est-ce pas qu’on trouve presque naturel qu’un adulte se pose la question de savoir où vont les morts, alors qu’on trouverait débile qu’il se demande d’où viennent les enfants. C’est selon moi la débilité des phantasmes que met en scène l’organisation de ces deux refoulements qui constitue Salò.

En quoi Salo diffère-t-il des précédents films de Pasolini ?

C’est selon moi un film beaucoup plus réellement et profondément scandaleux que les autres films de Pasolini. Je dirai que les autres films de Pasolini exploitaient plus ou moins un scandale de convention bourgeois — au sens du roman bourgeois — alors que celui-ci (qui, il faut le savoir, fut tourné alors que le film pornographique commençait à connaître un succès public international), aurait plutôt tendance à faire scandale en révélant les dessous si je puis dire de ce qui hypocritement feint de se scandaliser. Pasolini a réussi cela en surchargeant au maximum ce qu’on pourrait appeler sa fantasmatique. Or si l’on s’en tient à ce mot je dirai qu’aujourd’hui la fantasmatique d’un homosexuel ne peut pas ne pas dire en un point ou un autre la vérité de tout animal social. Lorsque Freud dit que la société repose sur un crime commis en commun il faut entendre qu’elle vit dans une complicité homosexuelle, de la dénégation d’un cadavre, de son amour du cadavre. A mettre en scène l’ensemble de sa fantasmatique et à en tirer les conséquences ultimes, Pasolini réussit le tour de force d’obliger chaque spectateur à un moment ou à un autre à se reconnaître, à s’identifier, à s’engager dans l’organisation de tel ou tel phantasme. Or ce que je veux dire par conséquence ultime de la fantasmatique de Pasolini est ici l’effet d’une sorte de traitement de la mise en scène qui présente la projection fantasmatique et la curiosité sexuelle qui la commande pour ce qu’elles sont vulgaires et débiles. Je pense que Pasolini a rencontré là les limites mêmes de la soi-disant question sexuelle dont notre siècle a fait tant de gorges chaudes : monstruosité de la débilité mentale qu’elle suppose. Selon moi, la réussite du film c’est que pas un spectateur, pas une spectatrice n’échappe au programme, pas un, pas une qui a un moment ou à un autre n’y adhère, ne s’y reconnaisse et ne sorte en se disant plus ou moins explicitement « ce n’est tout de même pas possible que je me trouve compromis avec quelque chose d’aussi médiocre, d’aussi puéril, que mes phantasmes sexuels soient aussi bêtes, aussi dégueulasses, aboutissent à une telle monstruosité ». Le film de Pasolini n’est pas selon moi un film sur la vie sexuelle, comment pourrait-on faire un tel film ? Il est un film sur la débilité mentale, sur ses conséquences sexuelles et politiques. Et comme tel il est bien un film sur le fascisme.

Photogramme de Salò de Pasolini, 1975.

Le rôle de la photographie dans ce film ?

Si vous prenez la photographie comme relevant d’un mode particulier de rapport à la représentation, il me semble que dans le contexte que je viens de définir elle remplit parfaitement son rôle, elle révèle parfaitement ce que l’exploitation dont elle est l’objet et les spécialistes de cette exploitation ont évidemment tout intérêt à cacher. La photographie dans ce film dit la vérité de la question de la représentation, elle dit ce que cache la question de la représentation, ce qui se passe dans les salles obscures, ce qui à un certain moment de notre histoire a été se cacher dans les salles et dans les recoins obscurs des consciences, je veux dire l’intolérable réalité de la misère sexuelle. Je dirai que d’une certaine façon toute l’histoire de la représentation est déterminée par cela, et prend des proportions gigantesques dès que la religion n’en garantit plus explicitement le refoulement. La plupart des films que nous voyons font de louables efforts de sublimation pour nous faire oublier cela, pour nous le présenter sous un jour et dans des conditions qui soient acceptables.

... conditions dans lesquelles la réalité fut vécue...

Évidemment le fantasme est là pour cacher la vérité du vécu d’une certaine réalité. Si vous mettez le fantasme dans des conditions telles qu’il apparaisse pour ce qu’il est (ce qui est d’une certaine façon toujours une situation suicidaire) il devient intolérable pour celui qui s’y projette parce qu’à ce moment-là précisément il dévoile le réel, la médiocrité du réel qui le constitue. Ce que révèle en fait le film de Pasolini c’est la misère de toute sexualité qu’elle soit homo ou hétéro, les conséquences mentales et les risques politiques de cette misère. Je pense que la misère homosexuelle est aujourd’hui mieux placée que toute autre pour révéler cela, mais sur une position dont la négativité si elle ne se garantit pas d’un minimum d’expérience analytique ne peut être que suicidaire. Aucune société ne peut tolérer qu’on dévoile la débilité des refoulements qui la constituent.

... C’est peut-être cela aussi le fantasme de Pasolini, d’avoir cru un moment qu’il pourrait ne pas relever de la loi sociale. La conclusion d’une dénégation comme celle-là ne peut être que tragique dans ses conséquences. De ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir savoir que dans sa misère même il représentait la loi, il court au meurtre quasi initiatique où se fonde la loi. A la fin du film la gêne générale du public voulait simplement dire que tous avaient bien communié dans ce meurtre initial, mais que ce qui en restait était encore trop cru, d’où le malaise.

Sans aucun dépassement possible ?

Sans aucun dépassement possible dans une telle conjoncture.

Quel est le rapport qui n’est pas assumé ?

Le rapport à la loi.

Est-il assumable ?

J’espère bien, oui. Il est ponctuellement assumable, il se résout à tous moments mais jamais une fois pour toutes. Il faut savoir que toute l’œuvre de Pasolini est au fond éminemment chrétienne. Pour Pasolini, il y a une vérité une et éternelle et c’est à partir de cette vérité qu’il tient son discours, c’est à partir de la croyance en cette vérité qui l’habite que se construit la négativité de Salò. Il est dans sa négativité si je puis dire le ventriloque de cette maternelle vérité et c’est ce qui l’empêche de mesurer les conséquences de son discours. La survie de l’animal humain dépend de vérités relatives et pas d’une vérité éternelle.

Quel rapport avec l’œuvre de Sade ?

Il me semble que Pasolini a fait à peu près la même utilisation de Sade qu’il a pu faire des Évangiles, il utilise un lieu commun culturel pour diffuser ce qu’il a à dire. C’est un rapport de prétexte qui a finalement peu à faire avec l’œuvre de Sade. Ce que Pasolini met en scène ce n’est pas le XVIIIe siècle, c’est la misère et la médiocrité du XXe siècle.

1976.

Marcelin Pleynet, « La compromission poétique »,

dans Art et littérature, Seuil, collection Tel Quel, 1977.

Le Monde du 16 juin 1976.

par Roland Barthes

Salò ne plaît pas aux fascistes. D’un autre côté, Sade étant devenu pour certains d’entre nous une sorte de patrimoine précieux, grands cris : « Sade n’a rien à voir avec le fascisme ! » Enfin, le reste, ni fasciste ni sadien, a pour doctrine immuable et commode de trouver Sade « ennuyeux ». Le film de Pasolini ne peut donc recueillir l’adhésion de personne. Cependant, de toute évidence, ça touche quelque part. Où ?

Ce qui touche, ce qui a de l’effet, dans Salò, c’est la lettre. Pasolini a filmé ses scènes à la lettre, comme elles avaient été décrites (je ne dis pas : « écrites ») par Sade ; ces scènes ont donc la beauté triste, glacée, exacte, de grandes planches encyclopédiques. Faire manger de l’excrément ? Enucléer un oeil ? Mettre des aiguilles dans un mets ? Vous voyez tout : l’assiette, l’étron, le barbouillage, le paquet d’aiguilles (acheté à l’Upim de Salò), le grain de la polenta ; comme on dit, rien ne vous est épargné (devise même de la lettre). A ce point de rigueur, ce n’est finalement pas le monde peint par Pasolini qui est dénudé, c’est notre regard : notre regard mis à nu, tel est l’effet de la lettre. Dans le film de Pasolini (ceci, le crois, lui appartenait en propre) il n’y a aucun symbolisme : d’un côté une grossière analogie (le fascisme, le sadisme), de l’autre la lettre, minutieuse, insistante, étalée, léchée comme une peinture de primitif : l’allégorie et la lettre, mais jamais le symbole, la métaphore, l’interprétation (même langage, mais gracieux, dans Théorème).

Cependant, la lettre a un effet curieux, inattendu. On pourrait croire que la lettre, ça sert bien la vérité, la réalité. Pas du tout : la lettre déforme les objets de conscience sur lesquels nous sommes tenus de prendre position. En restant fidèle à la lettre des scènes sadiennes, Pasolini en vient donc à déformer l’objet-Sade et l’objet-fascisme : c’est donc à bon droit que les sadiens et les politiques s’indignent ou réprouvent.

Les sadiens (les lecteurs enchantés du texte de Sade) ne reconnaîtront jamais Sade dans le film de Pasolini. La raison en est générale : Sade n’est d’aucune façon figurable. De même qu’il n’y a aucun portrait de Sade (sauf fictif), de même aucune image n’est possible de l’univers sadien : celui-ci, par une décision impérieuse de l’écrivain-Sade, est tout entier remis au seul pouvoir de l’écriture. Et s’il en est ainsi, c’est sans doute qu’il y a un accord privilégié entre l’écriture et le fantasme : tous les deux sont troués ; le fantasme n’est pas le rêve, il ne suit pas le lié, même biscornu, d’une histoire ; et l’écriture n’est pas la peinture, elle ne suit pas le plein de l’objet : le fantasme ne peut que s’écrire, non se décrire. C’est pourquoi Sade ne passera jamais au cinéma, et, d’un point de vue sadien (du point de vue du texte sadien), Pasolini ne pouvait que se tromper — ce qu’il a fait avec entêtement (suivre la lettre, c’est s’entêter).

Du point de vue politique, Pasolini s’est trompé aussi. Le fascisme est un danger trop grave et trop insidieux, pour qu’on le traite par simple analogie, les maitres fascistes venant « tout simplement » prendre la place des libertins. Le fascisme est un objet contraignant : il nous oblige à le penser exactement, analytiquement, politiquement ; la seule chose que l’art puisse en faire, s’il y touche, c’est de le rendre crédible, de démontrer comment il vient, non de montrer à quoi il ressemble ; bref, je ne vois pas d’autre moyen que de le traiter à la Brecht. Ou encore : c’est une responsabilité de le présenter, ce fascisme, comme une perversion ; qui ne dira avec soulagement, devant les libertins de Salo : « Moi, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas fasciste, puisque je n’aime pas la merde ! »

En somme, Pasolini a fait deux fois ce qu’il ne fallait pas faire. Du point de vue de la valeur, son film perd sur les deux tableaux : car tout ce qui irréalise le fascisme est mauvais ; et tout ce qui réalise Sade est mauvais.

Et pourtant, si tout de même...? Si tout de même, au plan des affects, il y avait du Sade dans la fascisme (chose banale), et, bien plus, s’il y avait du fascisme dans Sade ? Du fascisme ne veut pas dire : le fascisme. Il y a le « système-fascisme » et il y a la « substance-fascisme ». Autant le système requiert une analyse exacte, une discrimination raisonnée, qui doit interdire de traiter en fascisme n’importe quelle oppression, autant la substance peut circuler partout ; car elle n’est au fond que l’un des modes dont la « raison » politique vient colorer la pulsion de mort, qu’on ne peut jamais voir, au dire de Freud, si elle n’est teintée de quelque fantasmagorie. C’est cette substance que Salò réveille, à partir d’une analogie politique, qui n’a ici qu’un effet de signature.

Raté comme figuration (ou de Sade ou du système fasciste), le film de Pasolini vaut comme reconnaissance obscure, en chacun de nous mal maîtrisée, mais à coup sûr gênante : elle gêne tout le monde, car, en raison de la naïveté propre à Pasolini, elle empêche quiconque de se dédouaner. C’est pourquoi je me demande si, au terme d’une longue chaine d’erreurs, le Salò de Pasolini n’est pas en fin de compte un objet proprement sadien : absolument irrécupérable : personne en effet, semble-t-il, ne peut le récupérer.

Roland Barthes, Professeur à l’École pratique des hautes études, Le Monde du 16 juin 1976.

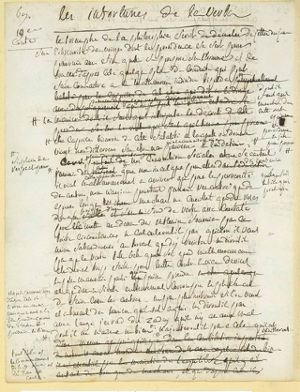

Manuscrit des 120 Journées.

Politiques de Pasolini

Éric Marty, dans Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux, évoque les années 1975-1976, la charge violente de Pasolini contre la petite-bourgeoisie et l’hédonisme de la société de consommation. C’est ce qu’il appelle « le basculement des années Salò ». Au passage, il revient sur l’article de Barthes. Extraits.

Sade / Pasolini : position tragique et position perverse

Revoir Salò ou les 120 Journées de Sodome est chaque fois une expérience unique. Ici, il ne s’agit pas de revoir le film et de le commenter à nouveau pour en extraire une vérité définitive. On sait à peu près que c’est impossible.

C’est précisément parce que Salò ne se laisse pas voir mais pourtant s’impose irréductiblement au regard qu’il a pu nous apparaître comme l’épilogue au dialogue de la Modernité avec Sade, amenant le face-à-face à une telle intensité, à une telle violence, violence supérieure et insoutenable, que ce dialogue ne pouvait plus se poursuivre que silencieusement, dans l’oubli et le renoncement pour certains, dans l’obscurité même où les images de Pasolini disparaissent, tout en continuant de nous hanter.

On pourrait dire alors que Pasolini est celui qui, de tous les Modernes, aura amené le sérieux avec lequel il faut entendre Sade à son plus haut degré, qui est le sérieux de l’espace tragique, le tragique moderne.

De toutes les œuvres de Sade, Pasolini a choisi la plus impersonnelle, Les 120 Journées de Sodome, là où il n’y a plus aucune intériorité, là où plus aucune subjectivité ne se dévoile. Si Justine et Juliette sont la double allégorie de deux figures de la conscience, Les 120 Journées de Sodome nous débarrassent et de la conscience, et de l’intrigue, et des personnages, et des visages, et de tout symbolisme, de tout drame et de toute conclusion. On comprend l’immense chagrin qu’a dû ressentir Sade lorsqu’il a cru que son manuscrit était définitivement perdu dans le pillage de la Bastille du 14 juillet 1789. On comprend également que Pasolini, faisant partiellement exception sur ses contemporains, qui se sont davantage penchés sur le destin des deux sœurs sadiennes ou sur La Philosophie dans le boudoir, se soit affronté à la plus moderne et à la plus irreprésentable des œuvres de Sade.

La tragédie est une dialectique négative. Le héros y est coupable d’une faute qui dépasse toure réponse, qui rend toute réponse dérisoire ; faute en quoi se manifeste l’inhumanité des actes humains. Mais comme Lacan a raison, dans son analyse de la trilogie de Claudel, en posant que le tragique de l’ère chrétienne est plus implacable, plus profond que celui de la tragédie païenne ! Il remarquait, à propos de l’héroïne de Claudel, Sygne de Coûfontaine, qu’il s’agissait là d’une tragédie sans faute qui la justifierait, et où le héros est privé de tout destin, fût-il négatif. [...]

On dira qu’avec Salò, Pasolini est l’héritier moderne du tragique chrétien et du tragique marxiste, un héritier qui n’a pas reculé devant l’une des conditions pour recueillir l’héritage : le détruire. Et cela dans la logique même de la pensée tragique.

Pasolini, grâce à Sade, radicalise à l’extrême la négativité tragique. La Passion tragique, chez lui, n’est même plus portée par des subjectivités, elle est devenue la Passion de personne. Le sacrifice est mené jusqu’au bout sans qu’aucune victime particulière ne l’incarne, sans qu’aucune conscience ne nous la représente, y compris sous la forme d’une conscience faussée, y compris sous la forme de la folie.

La folie, comme le suicide, n’est plus le délire du héros ou de l’héroïne comme reflet extrême de l’aliénation historique où il est enfermé, tels Phèdre, Oreste, Sygne de Coûfontaine ou le Père dans l’autre très grand film de Pasolini, Théorème (1967) : un jeune homme arrive dans la maison d’un riche industriel italien, séduit les membres de cette famille et la bonne, puis disparaît, les abandonnant au vide de sa disparition ; le film se termine sur le Père-patron qui laisse tous ses biens, et qui, après avoir erré dans une gare, traversé par le regard d’un jeune homme, se retrouve au bas d’une colline volcanique de poussière et de soufre qu’il gravit nu, dans la plus extrême des angoisses.

Dans Salò, à l’inverse, la folie est partout, elle est la structure impersonnelle du monde, rejoignant alors magnifiquement les intuitions du jeune Michel Foucault, celui de la préface à L’Histoire de la folie, qui évoque cette « inaccessible pureté primitive » de la folie redevenue l’ordre archaïque du monde, cette « structure immobile du tragique » qui aurait terrassé pour toujours « les dialectiques de l’histoire ». La folie de Salò ne contredit Michel Foucault que dans la esure où la folie s’y fait oeuvre, alors que, selon le philosophe, la folie est absence d’oeuvre. Mais peut-être peut-on imaginer que Salò, comme oeuvre, contient en lui-même l’absence d’oeuvre, et cela par le plus radical des désoeuvrement : la mort.

Qu’y a-t-il de neuf dans le tragique moderne auquel Salò nous fait accéder ? Que donc la tragédie s’y déroule dans l’absence même de drame. Car le drame, par l’individualisation, par l’incarnation individuelle du conflit, fait courir le risque d’une réduction psychologique de l’événement dont la tragédie doit être l’accomplissement : la mort de l’homme.

Dans le drame que la tragédie antique ou chrétienne représente, l’inhumanité de l’Histoire est intériorisée sous la forme des passions individuelles : comportements aberrants, échecs, actes irrationnels sont les figures médiatrices de l’inhumanité par lesquelles l’humain se trouve face à son énigme. La modernité profonde de Salò est de prendre acte que le XXe siècle a rendu ces médiations dérisoires. L’Histoire est devenue parfaitement incompréhensible en termes de motivations individuelles, et toute médiation, incarnée par un ou des personnages, devient alors trompeuse. La tragédie suppose désormais une dissolution radicale du sujet humain.

Il est significatif de noter que Roland Barthes, dans sa critique de Salò, a recours à l’autre tradition marxiste. Celle qui, contre la position tragique, a opposé la tradition d’un matérialisme empirique, qui au travers de l’épique a déployé elle aussi une philosophie de l’action et de la praxis, et dont Brecht est resté pour Barthes la figure essentielle. Avec Brecht, avec ce didactisme épique, les conditions historiques sont conçues, non comme des forces occultes, mais comme créées par des hommes et maintenues par des hommes [8]. De ce point de vue, Barthes est parfaitement cohérent en reprochant à Pasolini de déshistoriciser (d’irréaliser) le fascisme et d’historiciser (de réaliser) Sade. Et en ce sens, Pasolini, comme nous l’avions pressenti au début de ce livre, est du côté d’Adorno qui précisément se moquait de Brecht pour avoir voulu représenter le nazisme par la faible métaphore du gangster, du truand, du racketteur. En situant la naissance du fascisme dans les marges de la société, Brecht est incapable de remplir son propre contrat didactique : comment comprendre ce fait majeur qui caractérise l’Allemagne nazie d’une destruction de la société par elle-même dans sa totalité [9] ?

Adorno, dont le pessimisme demeure un pessimisme rationnel malgré sa critique du rationalisme, conclut, de l’échec de Brecht, à une impossibilité de représenter le nazisme puisque dans le nazisme la liberté du sujet n’existe pas, et que la non-liberté absolue ne peut faire l’objet d’une représentation [10].

La nouveauté de Pasolini avec Salò est de lever cette impossibilité. La solution esthétique, politique et métaphysique qu’il propose est celle de la perversion, celle du sujet pervers qui connaît très bien cette « non-liberté absolue », et dont c’est la pratique même d’en jouer, de jouer avec elle, jusqu’au point d’être lui-même cette non-liberté qui est l’autre nom de la pulsion de mort.

Là, dans ce nœud étroitement serré où se tiennent nazisme, sadisme, perversion, noeud d’angoisse et de folie, se trouve, dans toute sa puissance, la structure tragique que Pasolini veut mettre au jour, structure totale, structure totalisante, sans issue pour n’avoir aucune clôture.

Si l’on peut dire de la métaphysique tragique chrétienne qu’il s’agit d’un univers de questions posées à un Dieu qui ne répond pas, on dira que la tragédie moderne révèle une forme supérieure de non-réponse. Dans Salò, ce n’est pas seulement Dieu — l’Autre en termes lacaniens — qui ne répond pas, c’est, avec Dieu, le Réel qui, lui-même, a cessé de répondre : ce qui répond, c’est la mort devenue la structure essentielle du monde, du désir, de la parole, et cela sous la forme d’un holocauste sans destinataire. Tel est le point où perversion et fascisme entament leur danse nuptiale, dans cette non-liberté qui est obéissance aux seules lois de la mort, du sang et de la merde : les trois cercles de l’enfer sado-pasolinien [11].

Ironie

L’absence d’individus, l’absence de consciences ou de héros pour nous faire vivre intérieurement la confrontation au mal radical, le fait que les victimes ne soient qu’un troupeau indistinct de jeunes gens, tout cela exauce bien entendu la logique sadienne des 120 Journées de Sodome.

Pourtant, paradoxalement, jamais les visages n’ont été si bien photographiés que dans le monde sans identités que constitue Salò. L’absence de paroles venant des victimes — ou leur rareté extrême —, l’ignorance où nous sommes de leurs pensées, sont la condition même de l’accès à leur désespoir. À ce qui constitue précisément l’acmé du tragique chrétien, incarné par la parole du Christ lui-même et reprise par une des victimes, plongée nue avec d’autres dans un immense baquet rempli d’excréments humains [12], reprise à haute voix, et dans un « nous » qui est celui du chœur tragique devenu sujet du drame : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés [13] ? »

Quelques signes sont ainsi disposés dans le film avec une grande parcimonie, que la mort, dans la régence absolue qui est la sienne, laisse parfois passer. À la fixation démente des tortionnaires sur une jeune fille dont la mère est morte en voulant la protéger des prédateurs sadiens, et qui la pleure sans cesse, répond la présence inaliénable de la Vierge, de Marie, objet d’un culte clandestin d’une autre des jeunes filles que l’on retrouve égorgée — sacrifiée — devant son autel. Vierge Marie qui revient aussi dans différentes invocations des victimes.

Le signe majeur de la permanence du dispositif chrétien dans la tragédie pasolinienne est ce moment, profondément miraculeux sur le plan cinématographique, où, lors d’une cérémonie sadienne, on voit une des jeunes proies — un garçon assis par terre — tracer dans la poussière du sol le nom de Dieu : « Dio ». Image qui oblige le spectateur à un renversement du regard pour déchiffrer ce qui nous apparaît sur l’écran s’écrire à l’envers. Ce mouvement de la main qui trace les trois lettres « Dio », c’est le moment de l’écriture christique qui, dans cette graphie éphémère, trace dans la poussière, trace de poussière, abrite le mystère même de l’individuation, de la présence, de l’unicité, et cela d’autant plus que cet acte a l’apparence d’un geste désinvolte, fait sans y penser, comme une sorte de mouvement rêveur, c’est-à-dire donc un acte de pure liberté [14].

Tous ces signes sont néanmoins si fragiles, si marginaux, si faibles par rapport au fatum de la cérémonie mortelle à laquelle tous participent, qu’il est toujours possible d’en faire une lecture ironique. De cette ironie sadienne que Deleuze a si bien repérée.

Lecture ironique qui d’ailleurs fut la nôtre au début de ce livre par rapport aux signes politiques puisque nous avions considéré alors comme dérisoire le poing levé d’une des victimes des sadiens, surprise grâce à la délation des autres en train de coucher avec une des servantes du château, et assassinée par les maîtres. Nous avions vu dans ce geste lourdement symbolique un tribut supplémentaire à la victoire du maître sadien, un ingrédient pour sa jouissance, et, ajoutons-le maintenant, cela d’autant plus que le corps percé de balles du jeune homme reproduit dans sa pose et sa langueur le prototype masochiste du saint Sébastien.

Or, l’ironie, précisément, est depuis toujours au cœur de l’univers tragique, car elle participe profondément à la logique du sens qui le fonde. Ironique est l’amère fatalité, ironiques sont les coïncidences et le hasard qui conduisent un Père à tuer son Fils, ou le Fils à tuer son Père — Oedipe et Laïos. L’ironie est comme l’ultime preuve du caractère dérisoire du sens, preuve de l’absurde où se manifeste en dernière instance la faiblesse des causes et des conséquences. L’ironie est le seul humour qui reste au sujet tragique ; cette ironie dont il fait preuve en assumant toujours la politique du pire où il trouve confirmation de la structure d’échec dont il a fait sienne l’ontologie. Cette ironie-là est aisément repérable dans la tragédie traditionnelle car elle habite la conscience du sujet tragique et la trame de ses actions. Mais dans le tragique moderne de Pasolini, où il n’y a ni personnage ni subjectivité, elle se fait moins facilement repérable, et cela d’autant plus que nous la suspectons d’être partout. Ainsi, si les signes chrétiens ou politiques peuvent être soupçonnés d’ironie sadienne, réciproquement le sadisme à l’ œuvre dans le film peut être vu, à cause de son enveloppe fasciste, comme ironique, c’est-à-dire comme une dénonciation du sadisme lui-même. Ce type de lecture existe, allant jusqu’à supposer que les références à Blanchot, Barthes, Sollers, Beauvoir ou Klossowski, dans le générique du film, sont elles-mêmes ironiques puisque Pasolini proposerait une démonstration inverse à leur lecture en reliant Sade au nazisme : nœud que précisément les Modernes avaient mis tant de soin à défaire.

Cette ironie-là, qui est alors une ironie porteuse d’une finalité morale, est pourtant à nos yeux une hypothèse intenable, tant tout ce qui est représenté à l’écran n’appartient nullement à la fantasmatique nazie ou fasciste mais est, en revanche, totalement au diapason de la libido pasolinienne. Croire à l’hypothèse selon laquelle le sadisme représenté aurait pour fonction de dénoncer les maux de ce monde, est aussi naïf que de prendre au sérieux l’avertissement de Sade dans la préface à Justine ou les Malheurs de la vertu, où celui-ci, s’adressant à sa lectrice, écrit : « Après avoir lu Justine, en un mot, diras-tu : "Oh ! combien ces tableaux du Crime me rendent fière d’aimer la Vertu ! Comme elle est sublime dans les larmes ! Comme les malheurs l’embellissent !" [15] » L’ingénuité d’une lecture vertueuse de Pasolini fondée sur une ironie dénonciatrice est d’autant moins pardonnable que celui-ci n’induit la vertu — politique — que pour mieux la déconstruire : « Qui pourrait douter de ma sincérité quand je dis que le message de Salo est la dénonciation de l’anarchie du pouvoir et de l’inexistence de l’Histoire ? Pourtant ainsi énoncé un tel message est sclérosé, mensonger, prétextuel, hypocrite [16]. »

Cela signifie tout simplement que, s’il y a ironie dans Salo, elle ne peut relever d’un régime de sens aussi plat et aussi fruste. C’est donc qu’il s’agit d’une ironie d’une autre nature.

Politiques de Pasolini

Il n’y a personne dans Salò. Aucune structure subjective d’où observer les mouvements retors et labyrinthiques dont pourtant nous saisissons le spectre. Dès lors, pour atteindre l’espace ironique propre à la perversion, il convient de sortir du film et de prendre en compte les très nombreux textes écrits et publiés par Pasolini avant et pendant le tournage de Salò, et qui sont réunis pour les années 1973-1974 dans Écrits corsaires [17] et pour l’année 1975 dans les Lettres luthériennes [18] : recueils d’articles, de textes brefs, d’interventions fragmentaires ou continues qui sont hantés et imprégnés par la genèse et la réalisation de Salo.

Il n’y a personne dans Salò. Aucune structure subjective d’où observer les mouvements retors et labyrinthiques dont pourtant nous saisissons le spectre. Dès lors, pour atteindre l’espace ironique propre à la perversion, il convient de sortir du film et de prendre en compte les très nombreux textes écrits et publiés par Pasolini avant et pendant le tournage de Salò, et qui sont réunis pour les années 1973-1974 dans Écrits corsaires [17] et pour l’année 1975 dans les Lettres luthériennes [18] : recueils d’articles, de textes brefs, d’interventions fragmentaires ou continues qui sont hantés et imprégnés par la genèse et la réalisation de Salo.

On est fasciné devant cette masse de textes, écrits souvent sous la pression de l’actualité et des vives polémiques qui opposent Pasolini à la totalité de l’intelligentsia italienne, de l’incroyable violence, du goût extrême de la provocation, du mélange de ruse et d’innocence, de cruauté et de tendresse qui caractérisent leur tonalité.

Le « marxisme » affiché de Pasolini, qui ne cesse de revendiquer son vote pour le Parti communiste italien, est essentiel en ce qu’il lui permet d’identifier la bourgeoisie comme classe, comme classe dominante, et de repérer également les processus modernes d’aliénation qui sont au service de cette domination. En ce sens, Pasolini est plus radical que n’importe quel communiste dans la criminalisation de la bourgeoisie. L’analyse de l’aliénation contemporaine prolonge le mouvement critique amorcé par Adorno (Minima Moralia) ou par Barthes (Mythologies) sur le consumérisme, la société de consommation et de communication [19]. Mais Pasolini va bien au-delà, il en accentue de manière extrême les conséquences et les conclusions, en caractérisant le processus économique moderne comme révolution anthropologique et comme véritable génocide qui se situe dans la suite logique et chronologique de l’entreprise nazie. La société de consommation, qui représente à ses yeux le fascisme contemporain, apparaît alors plus cruelle, plus déformante, plus coupable que le fascisme historique de Mussolini, car elle suppose une adhésion plus inconditionnelle du peuple à ses structures [20].

Si le marxisme rationaliste suppose une attitude dépassionnée à l’égard de la bourgeoisie, qui n’est qu’une étape nécessaire dans la vaste dialectique de l’histoire, c’est-à-dire dans le processus d’universalisation de l’humanité, le marxisme tragique auquel Pasolini adhère déploie une tout autre lecture. Pour cette « autre école », l’universalisme bourgeois n’est pas une étape historique de l’universalisation qui, dans cette hypothèse, serait un processus global, unifié et linéaire. L’universel bourgeois, c’est au contraire l’échec même de l’universel, c’est la production d’un universel inauthentique dont l’unique résultat est l’aliénation radicale des singularités : ce pseudo-universel, universel de pure apparence — pur leurre —, n’est donc en rien un rouage de la dialectique du progrès, mais il est l’arme de l’entreprise bourgeoise par excellence, appartenant à l’ensemble des processus mystifiants.

Ce point est fondamental, il est le socle même de la thèse d’un « nouveau fascisme » à l’œuvre dans la société marchande — fascisme dont le principe est un hédonisme généralisé, donc un pouvoir donné au Néant. Les processus d’universalisation, dont la bourgeoisie est l’instrument historique contemporain, loin de participer à l’émergence, à la conquête et à la domination de l’Esprit, mènent au contraire à sa mise à mort, à son anéantissement programmé [21].

En second lieu, si la bourgeoisie — comme classe dominante — est l’ennemi fondamental, en revanche l’objet répugnant, et qui est la cible permanente du discours pasolinien, n’est pas la bourgeoisie — entité trop abstraite, figure invisible — mais la « petite-bourgeoisie », objet envahissant, omniprésent, bavard, proliférant que nous avons déjà rencontré dans notre enquête auprès des « sadiens », notamment chez Blanchot, Klossowski, et bien sûr chez Barthes dont c’est aussi la bête noire. La petite-bourgeoisie est le groupe social dominant directement produit par l’ultime révolution bourgeoise, elle est le groupe hégémonique, porteur des valeurs bourgeoises d’universalisation, et cela dans leur infrastructure politique et économique qu’on appelle la « démocratisation ».

L’analyse de Pasolini est intransigeante, et il n’épargne personne, il privilégie même cette part de la petite-bourgeoisie à laquelle il appartient pourtant, et qui constitue à l’évidence le public de ses films et le lectorat de ses livres, la petite-bourgeoisie de gauche, gauchiste ou néogauchiste dont il ne cesse de moquer les cheveux longs, les faces veules, les visages et les silhouettes interchangeables et asexués [22]. Cette petite-bourgeoisie hédoniste que Pasolini vomit à longueur de pages n’est peut-être, à ses yeux, que le modèle type de l’humanité moderne, au point qu’il l’identifie à une « race » nouvelle [23].

C’est dans cette radicalité proprement pasolinienne que s’opère à l’évidence un décrochage profond par rapport au marxisme dont pourtant il ne cesse de faire par ailleurs le socle de son discours politique, notamment par l’exigence répétée de l’impératif révolutionnaire. Or c’est précisément dans ce décrochage à l’égard de la vulgate d’un marxisme progressiste, et dans l’élection de la petite-bourgeosie de gauche comme cible principale de son discours, que se tient et se loge l’ironie pasolinienne, l’ironie tragique dans sa structure et ses mécanismes explicites, et dont Salò est l’espace obscur et lumineux de jeux et de fantasmagories. [...]

Éric Marty, Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux, p. 391-403.

Lire aussi : Julien Grimaud, Salò ou les 120 jours de Sodome de Pier Paolo Pasolini et l’analyse de Gustave Shaïmi.

Daniel Auteuil (Sade) et Isild Le Besco, dans Sade, film de Benoît Jacquot, 2000.

« Sade est le cas absolu qui vous interdit la représentation »

- Réédition Folio, 2014.

Philippe Sollers a publié en 1989 Sade contre l’Etre suprême (réédition Folio, 2014), livre étrangement « oublié » dans le catalogue de l’exposition du musée d’Orsay. En 2000, après avoir vu Sade, le film de Benoit Jacquot, il livrait ses impressions dans Le Monde.

Ce film pose encore une fois, mais à un degré exemplaire puisqu’il s’agit de Sade, la question des adaptations littéraires au cinéma.

L’œuvre de Sade est un continent, c’est ce que la littérature française a sans doute produit de plus radical et de plus irréductible dans toute son histoire. Il va de soi qu’une adaptation cinématographique se devrait d’atteindre un niveau de radicalité similaire. La première chose que l’on constate avec ce film, c’est que cette exigence est impossible. Sade est le cas absolu qui vous interdit la représentation, parce qu’il faudrait filmer en direct des assassinats et des actes absolument monstrueux. Par définition, si vous vous mêlez de ça, vous allez donc mentir.

Faut-il s’interdire, dans ce cas, d’adapter certains auteurs ?

Pas nécessairement. Je pense au premier film de Guy Debord, réalisé en 1952, qui s’intitulait justement Hurlement en faveur de Sade. C’est une succession de séquences noires et blanches, avec des dialogues en voix off.

Ce geste-là me paraît avoir sa portée, parce qu’il dit quelque chose de cette impossibilité, et qu’il témoigne de l’exaspération du défaut de marchandise que constitue l’œuvre de Sade. C’est un acte subversif qui me semble faire défaut dans l’œuvre de Benoît Jacquot, dont le Sade, malgré ses intentions honorables ou peut-être à cause d’elles, est une sorte de symptôme de la société dans laquelle nous vivons. Quand, au terme d’une très longue épopée éditoriale, Sade est enfin entré dans la collection de La Pléiade voici dix ans, et que rien ne s’opposait plus à sa lecture, j’ai proposé qu’on me donne cinq minutes pour en lire un passage à la télévision, au journal de 20 heures. Ce n’était évidemment pas possible à l’époque, et je ne pense pas que cela le soit davantage aujourd’hui.

Peut-être n’était-ce pas le propos de Benoît Jacquot. Le film se veut moins une évocation de l’œuvre que du personnage, et de sa mise en perspective dans un moment particulier de l’Histoire, qui est celui de la Terreur.

Sans doute, mais j’ai bien du mal à retrouver Sade, ou ce qu’on peut s’en figurer d’après ce qu’on connaît de lui, dans le personnage du film. Un exemple, sur un détail, mais qui a son importance. On voit, dans le film, le personnage écrire, d’une écriture très appliquée. Or Sade, dont nous possédons les manuscrits, a une écriture vive, terriblement emportée... De même, et c’est plus important, le personnage campé par Daniel Auteuil ressemble à un héros populaire. Or personne ne fut plus aristocrate que ce grand, seigneur méchant homme qu’est Sade, et c’est précisément ce qui est inquiétant chez lui : cette alliance de l’aristocratie et de la criminalité, qui est en soi une violente polémique, contre tout embourgeoisement possible. En revanche, ce que le film parvient effectivement à montrer, et c’est sa principale vertu, c’est que Sade fut également condamné par la Révolution, et plus précisément par la Terreur. Quand Robespierre instaure le culte de l’Etre suprême, c’est Sade qu’il vise personnellement, car Sade incarne au plus haut point l’aristocratie et l’athéisme. Que dit son œuvre ? Que le discours jacobin reprend ni plus ni moins le discours religieux classique à travers la célébration de la vertu. Sade, en dénonçant les préjugés de la vertu, formule à la limite une revendication démocratique : c’est lui le véritable révolutionnaire.

Quels sont les films qui, dans le domaine de la représentation du sexe à l’écran, question d’actualité, ont trouvé jusqu’ici grâce à vos yeux ?

Très peu. Parce que je crois, fondamentalement, que le son, le texte, est plus propice à l’imaginaire que l’image, justement. D’où la très grande pauvreté des films pornographiques, qui se situent dans l’infra-langage. Il n’y a guère que les cinéastes qui travaillent la question du son dans son rapport à l’image, comme Pasolini, qui font une œuvre digne de ce nom. Le texte sadien me manque énormément dans le film de Benoît Jacquot. Il aurait fallu à mon sens l’entendre, entendre la déflagration des mots. On ressent d’autant plus son absence lors de la scène de la grange, la seule un peu osée du film, où Sade initie Emilie. Si elle émeut les jeunes filles, tant mieux, ce n’est évidemment pas suffisant.

Le film ne fait pas de Sade un personnage monstrueux, c’est peut-être aussi une de ses vertus ?

Il y a vingt ans, Sade était encore considéré comme un extraterrestre. Depuis, la famille a ouvert les archives et l’on a pu se rendre compte, ce qui est toujours difficile à expliquer aux gens, que Sade ne s’est pas illustré par des meurtres de masse ! Comment avoir écrit de telles horreurs, quand on a été condamné pour quelques peccadilles, voilà qui reste un mystère pour beaucoup.

Philippe Sollers, Le Monde du 23-08-2000.

Propos recueillis par Jacques Mandelbaum.

Philippe Sollers « Citer Sade demeure presque impossible »

D’abord il me paraît important de préciser que Sade est impensable dans une autre langue que le français. C’est la civilisation française, à ce moment-là, à travers ce qu’on a appelé les Lumières. Si l’on ouvre Voltaire, c’est le côté jour, mais il y a le côté nuit. Cela n’aurait pu se faire dans aucune autre langue, il faut se demander pourquoi. Parce que les Français ont été, et ne sont plus, hélas pour eux, des professionnels de la chose physique, devenue pour eux un mal-être, une mauvaise négativité. La misère sexuelle s’étale de façon de plus en plus plate.

S’il en fallait des preuves, en voici une sur l’utilisation de Sade au XXIe siècle. J’ai eu des nouvelles imprévues et terrifiantes sur le sujet. Au début de l’été, j’ai reçu une invitation à une fête qui allait être donnée sous l’égide de Pierre Cardin au château de Lacoste. Une fête en hommage à Sade — l’invitation comporte un portrait de Sade —, donnée en présence de son descendant le comte Hugues de Sade, animée par Ève Ruggieri, avec dédicace d’un livre sur Sade, au profit des enfants autistes du Vaucluse. Il fallait envoyer d’abord un chèque de 50 euros. Qui ne serait désireux d’aider des enfants du Vaucluse ? Mais qu’est-ce que je veux dire en citant cela ? C’est que, désormais, l’obscénité n’est plus là où on l’a cru pendant si longtemps, chez Sade, mais bel et bien dans l’utilisation spectaculaire qu’on fait de lui. Il se passe en ce moment la même chose avec Joyce. Un concours est organisé par Catherine Millet et le psychanalyste Charles Melman pour imaginer ce que Nora Joyce aurait pu répondre aux lettres pornographiques que son futur mari James Joyce lui a envoyées en 1909. C’est le même processus [24]...

Le premier volume de La Pléiade Sade a été publié en 1990, accompagné par cette publicité : « Sade sur papier bible ». Si Sade est enfin légitimé de cette façon canonique, cela ne signifie pas qu’il y ait quelqu’un pour le lire. Comment parler de Sade sans lire, sans citer les textes ? Et pourtant le citer demeure toujours presque impossible. On n’imagine pas que je puisse aller lire quelques lignes atroces de Sade au journal télévisé, bien qu’on ne dise plus que c’est scandaleux. On habille cela autrement, jugeant que c’est monotone, ennuyeux, répétitif. De même, aujourd’hui, on n’irait plus cracher sur l’Olympia de Manet, comme on l’a fait, on se contenterait de suggérer que c’est peut-être mal peint, ou pas assez « moderne ». Au fur et à mesure que le temps passe, les censures se métamorphosent. Tantôt elles sont puritaines, hypocrites, tantôt elles sont ultralibérales et encore plus dangereuses, car il vaut mieux avoir affaire à des gens qui s’indignent qu’à des gens négligents et amnésiques, qui sont en pleine régression de mémoire et d’histoire.

Sade désormais fait partie du décor, comme va le montrer l’exposition qui va avoir lieu sous la direction d’Annie Le Brun, et dont, certainement, la télévision parlera sans jamais mentionner un texte. Curieusement, l’iconographie prévue pour cette exposition est essentiellement du XIXe siècle. Y compris un très mauvais tableau de Cézanne, avant qu’il ne découvre la liberté et la montagne Sainte-Victoire, La Femme étranglée. Si on remet Sade au XIXe siècle, on le tue. En revanche, la publication dans La Pléiade avec des gravures du XVIIIe choisies par Sade lui-même est bouleversante.

En un mot, Sade aujourd’hui ? Qui sait le lire ? Qui sait lire ? C’est la seule question. Deux dernières remarques. Toute personne qui me fait la morale et qui me parle de la vertu sans rien connaître du vice me paraît définitivement grotesque. Enfin, tout est beau chez Sade, et, pour terminer, voici la devise de Juliette dans Les Prospérités du vice, à laquelle je souscris : « Le passé m’encourage, le présent m’électrise, je crains peu l’avenir. »

Propos recueillis par Josyane Savigneau, Le Magazine littéraire n° 549, novembre 2014.

- Cézanne, La femme étranglée, 1870-1872.

PUB

CENT-VINGT MILLE HURLEMENTS EN FAVEUR DE SADE

A l’occasion du bicentenaire de la mort du « Divin Marquis », Bozon2X présente le nouvel opus de Raphaël Denys : « Cent-vingt mille hurlements en faveur de Sade ». Un roman énergique, décapant, mordant ; une réponse singulière et originale aux envolées moralisatrices de Michel Onfray contre Sade ; mais avant tout un vibrant éloge de la liberté, de la littérature et du désir.

Raphaël Denys a publié Le Testament d’Artaud aux éditions Gallimard, dans la collection L’Infini, 2005.

[1] Pour la beauté d’ingrid Bergman qui voulut tenir le rôle à contre-emploi d’une prostituée, voici trois extraits de Dr. Jekill and Mr. Hyde.

[2] Télérama énumère les films projetés.

[3] Cf. Au musée d’Orsay Sade traverse l’écran. Lire aussi l’entretien de Sollers avec J. Savigneau : « Citer Sade demeure presque impossible », Le Magazine littéraire, n° 549, novembre 2014.

[4] Retenons ce florilège de critiques.

[5] Cf. Lacan, Kant avec Sade, 1963 : « Déjà Kant ici pour un rien nous ferait perdre notre sérieux, faute qu’il ait le moindre sens du comique [...] Mais quelqu’un qui en manque, lui, tout à fait absolument, l’a-t-on remarqué, c’est Sade. » et, plus loin : « le manque dans l’oeuvre se fait sentir parfois d’un mot d’esprit, et l’on peut dire plus largement de ce wit, dont Pope, depuis près d’un siècle avait alors dit l’exigence. » (Écrits, Seuil, 1966, p. 783 et 788.) — Ce qui est sans doute vrai de Kant et de... Pasolini (en tout cas dans Salò), ne l’est sans doute pas de Sade. « Il me semble avoir été un des premiers à dire que, contrairement à la lourde opinion reçue, tout ce qu’écrivait Sade était humour », écrit Sollers dans Sade encore (1987).

[6] Sollers :« Affirmant le fond de transaction perverse du lien social en tant que tel, c’est-à-dire sa nature intrinsèquement homosexuelle, il est devenu, de ce fait même, le sujet italien le plus menacé, parce que le moins homosexuel. Ce paradoxe est la logique même. Pasolini a été tué pour que le nœud social homosexuel refoulé reste inconscient, qu’il soit scellé dans le sang de quelqu’un qui pouvait le dire. Il s’agit d’une demande sauvage d’aphasie. » (cité par Pleynet. Cf. plus bas.)

Lire aussi le dernier interview de Pasolini.

[7] Archives A.G.

[8] « [Les conditions historiques] sont créées par des hommes et maintenues par des hommes (et ce sont des hommes qui les changeront) » (Petit organon pour le théâtre, § 38, in Écrits sur le théâtre, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2000, p. 367).

[9] Minima Moralia, réflexions sur la vie mutilée, éd. cit., p. 195.

[10] Ibid.

[11] Le film de Pasolini comprend le cercle des manies, le cercle de la merde, le cercle du sang et un quatrième cercle non qualifié qui est celui de la mort.

[12] Ce supplice sadien apparaît aussi dans l’univers de Dante au chant XXVIII de L’Enfer.

[13] Matthieu XXVII,46. Cette parole du Christ est la reprise du début d’un des Psaumes de David (XXII,2).

[14] C’est exactement le geste que fait le Christ dans la scène de la femme adultère où, assis sur le sol, il dessine rêveusement dans la poussière tandis que les Pharisiens lui demandent ce qu’il faut faire de la pécheresse (Jean VIII,6).

[15] Op. cit., p. 8.

[16] « Sur Salò ou les 120 Journées de Sodome », fascicule du DVD, Éditions Carlotta, non paginé.

[17] P.P. Pasolini, Écrits corsaires, traduit de l’italien par P. Guilhon, Flammarion, « Champs », 1976.

[18] Lettres luthériennes. Petit traité pédagogique, traduit de l’italien par Anna Rocchi Pulberg, Points-Seuil, 2000. Nous avons tenu compte également de L’Ultima intervista di Pasolini, Allia, 2010.

[19] Par exemple, la lecture du slogan publicitaire pour une nouvelle marque de « jeans » appelée « Jésus » intitulée « Analyse d’un slogan » (17 mai 1973) s’apparente sur bien des points à une mythologie de Barthes, voir Écrits corsaires, p. 38-40. De fait, Pasolini est très marqué par la sémiologie barthésienne.

[20] Écrits corsaires, p. 49 et p. 185 ; Lettres Luthériennes, p. 27 et p. 49.

[21] Écrits corsaires, p. 54.

[22] Voir notamment Écrits corsaires, p. 30-32.

[23] Lettres luthériennes, p. 180-181.

[24] Ces deux anecdote sont développées dans le dernier romande Sollers, L’École du mystère, 2014.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?