Pour manifester leur sympathie à l’égard de la Révolution soviétique,

des ouvriers parisiens manifestèrent, le 01/05/1919, avec des couteaux entre leurs dents.

© Selva/Leemage - AFP. Zoom : cliquez l’image.

1917-2017 : 100 ans que la révolution d’Octobre a eu lieu. Avant de devenir le spectre de l’un des totalitarismes les plus sanglants du XXe siècle (Staline fut, comme on le sait, le précurseur d’Hitler, et non le contraire), cette révolution a fait rêver les uns et cauchemarder les autres (photo). Elle fut sans doute l’un des ferments les plus sûrs de ce que Jean-Claude Milner appelle, dans Relire la révolution, la « croyance révolutionnaire ». Nul doute que les commémorations de la révolution bolchevique ne vont pas manquer, avec quelques discrets nostalgiques et, bien plus nombreux, ses bruyants contempteurs. Les commémorations sont l’un des moyens les plus efficaces que la société du spectacle (y compris, bien sûr, dans la Russie de Poutine ! [1]) a trouvé pour oublier de penser l’Histoire, son mouvement, ses contradictions. Heureusement, la radio peut aussi nous inviter à comprendre comment l’Histoire se fabrique et nous faire entendre, par exemple, la révolution russe par ceux qui l’ont vécue [2].

La révolution russe, la première, a, sinon produit, du moins promu à une échelle sans précédent, pendant une dizaine d’années, au milieu de mille difficultés, une notion, celle d’« avant-garde », d’« avant-garde révolutionnaire » et d’« avant-garde artistique », notion qui marquera le siècle, des surréalistes au « groupe Tel Quel » et au « groupe Dziga Vertov » (Godard), pour ne parler que de la France. Au début des années 70, Marcelin Pleynet s’est intéressé à cette « exacerbation des avant-gardes » et, plus particulièrement, aux avant-gardes cinématographiques dont deux noms sont les plus représentatifs : Eisenstein et Vertov. Ce cinéma — et les théories qu’il reflétait (sur le montage notamment) — en vaut bien d’autres et je regarde toujours L’homme à la caméra de Dziga Vertov (1929) — et même, en noir et blanc, certains KinoPravda — avec le même intérêt.

Voici le dossier que je consacrais aux uns et aux autres il y a quelques années.

A.G., 21 février 2017.

Première mise en ligne le 25 avril 2013.

« L’un des procédés de Mi-En-Leh consistait à dénicher la contradiction dans les choses qui présentaient l’apparence de l’unité. »

« Afin que le public ne soit surtout pas invité à se jeter dans la fable comme dans un fleuve pour se laisser porter ici ou là au gré du courant, il faut que les événements s’enchaînent de manière à ce que les chaînons restent bien visibles. »

Bertold Brecht, Me-ti, livre des retournements (L’Arche, 1968).

Privas, 11 Janvier 2013 . Après la projection du film Vita Nova, discussion à bâtons rompus avec Marcelin Pleynet et David Grimberg, l’opérateur du film, surnommé « Dziga Vertov » par l’équipe de tournage, à qui j’apprends que c’était le pseudonyme que s’était donné Denis Kaufmann (dziga vertov voulant dire en ukrainien « toupie qui tourne »). Nous évoquons L’homme à la caméra ; je raconte mon émotion quand, le 23 décembre 1970, j’ai pu voir le film à la Cinémathèque de Lausanne, grâce à Freddy Buache, dans une version non tronquée [3]. Puis nous évoquons Godard et le groupe Dziga Vertov que Godard créa avec Jean-Pierre Gorin après mai 68... La discussion dévie sur le génie contradictoire d’Eisenstein... Je constate une fois de plus la parfaite connaissance, toujours fraîche, qu’a Pleynet des « avant-gardes soviétiques », notamment cinématographiques.

Ce n’est pas un hasard. Sur le retour, je me remémore plusieurs textes que Pleynet a écrit sur le cinéma au début des années 70. Le premier sur la caméra comme « appareil de base » dans ses rapports à la perspective monoculaire dans le premier numéro de Cinéthique, le second dans un entretien du numéro 3 dont j’ai déjà publié des extraits (titre : « économique, idéologique, formel », 1969), le troisième sur la place d’Eisenstein dans la culture soviétique et en France, « Le front gauche de l’art » (Cinéthique 5), le quatrième enfin, dans les Cahiers du cinéma de janvier-février 1971 « Sur les avant-gardes révolutionnaires ». Numéro des Cahiers qui portait, lui aussi, sur Eisenstein — et faisait suite à un autre numéro sur la « Russie, années vingt » [4] — dans lequel Pleynet analysait longuement les contradictions spécifiques propres aux avant-gardes de l’époque.

Quoi ? En plus d’être poète et romancier, en plus de ses écrits sur l’art et la littérature, Pleynet a écrit aussi sur le cinéma ? Eh oui. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

L’entretien de Pleynet avec Jean Narboni et Pascal Bonitzer a été « relu et récrit par Marcelin Pleynet », est-il précisé. C’est dire qu’il ne s’agit pas d’un interview improvisé comme on en lit tant de nos jours (« sous la forme de l’intervention anecdotique »). De quoi est-il question ? Des avant-gardes. Non pas d’une « apologie » des avant-gardes (pas plus d’un dénigrement), mais, vous le verrez, d’une interrogation et d’une mise en perspective complexes, dialectiques, de ce qui s’est joué ou pensé sous cette enseigne, en Russie, puis en URSS, depuis le début du XXe siècle à travers les différentes pratiques artistiques dans leur rapport étroit — leur impensé aussi — à la pratique politique révolutionnaire (une certaine conception de la politique donc, et une certaine conception de la révolution). Ici, une citation de l’entretien doit permettre d’éviter tout malentendu. Pleynet :

Comme l’écrit Lautréamont : « les phénomènes passent je cherche les lois », or nous sommes toujours en état de nous laisser prendre aux phénomènes, de devenir les représentants de la loi, d’où le constant aplatissement les uns sur les autres des divers champs constituant le tout social, et les constantes rectifications théoriques qui s’imposent.

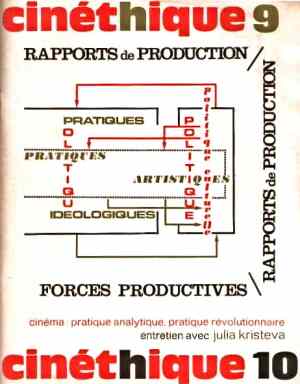

Strictement contemporain d’un autre entretien, « cinéma : pratique analytique/pratique révolutionnaire », accordé par Julia Kristeva à la revue Cinéthique (n° 9/10) et qui portait lui aussi, en partie sur Eisenstein, ce texte de Marcelin Pleynet, daté (c’est-à-dire à relire en situation : deux ans après mai 68), prend en considération non seulement Vertov et Eisenstein (principalement), mais aussi Jean-Luc Godard (dont on vient de publier, en 2012, un gros coffret — « Godard politique » — avec, entre autres, tous les films introuvables, non vus, du groupe Dziga Vertov [5], j’ai donc ajouté les versions vidéo de certains films de ces réalisateurs et des textes-manifestes fondamentaux de Vertov et Eisenstein sur leurs conceptions (divergentes) du montage, dont on sait à quel point elles furent déterminantes par et pour la suite (même si ce fut dans les marges du système) [6].

Comme, aujourd’hui, tout le monde fait preuve d’une amnésie historique et moralisante généralisée sur cette époque refoulée (ces époques) et vit dans « le présent perpétuel » (Debord) d’où est absente toute pensée (regardez ce que sont devenues les revues de cinéma), j’ai peur d’être quelque peu intempestif, mais bon... Pileface perdrait sa vocation de « vieille taupe » (« le temps, cette taupe ») s’il s’en tenait toujours à l’actualité [7]...

CAHIERS — Revenir aujourd’hui sur le travail d’un cinéaste comme Eisenstein impose, si ce retour se veut lui-même productif, un certain nombre de précautions. Les deux pièges à éviter nous paraissent être : 1) la manie archiviste et empiriste, à tout moment menacée de se nourrir et de se perdre dans les connexions culturelles et les stratifications historiques multiples que le nom d’Eisenstein implique et met à jour ; 2) la tentation, mécaniste, de s’y conformer comme à un « modèle » (l’exhumation pieuse). Comment un tel travail vous paraît-il pouvoir se développer ? Plus généralement : une théorie et une pratique de l’écriture sont aujourd’hui à l’œuvre. Théorie se construisant sur la base du marxisme-léninisme, écriture matérialiste susceptible de « traverser » diverses pratiques signifiantes (théâtre, cinéma, peinture, et bien sûr ce qui s’est pensé sous le nom aujourd’hui dépassé de « littérature »). Sans tenter leur unification ni leur synthèse (mythe idéaliste), sans perdre de vue leurs différences spécifiques. Dans la mesure où vous participez d’une part à ce travail, et où d’autre part vous avez été amené à intervenir à propos du cinéma. (et plus particulièrement de la période qui nous occupe ici), quelle place la pratique cinématographique vous paraît-elle pouvoir occuper dans ce champ ?

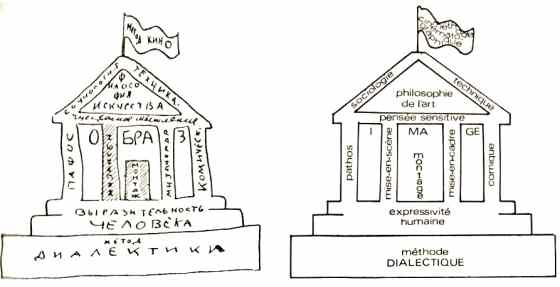

Eisenstein, « Sur quoi je travaille ». Photo prise aux Etats-Unis. Inscriptions de Eisenstein :

En haut : « Pathos » et « extase ». A gauche : « Mouvement expressif ».

A droite : « Dramaturgie de la forme cinématographique ».

L’exacerbation des avant-gardes au XXe siècle

MARCELIN PLEYNET — Si vous voulez, il me semble que dans un projet qui tend à définir la pratique d’un cinéaste comme Eisenstein, il convient d’abord de prendre en considération tout ce dont cette pratique se réclame, mais encore le champ culturel social et historique qui en produit la greffe. Lorsqu’aujourd’hui nous nous arrêtons à diverses pratiques cinématographiques, que ce soit celle d’Eisenstein, Vertov, Lang, Dreyer, etc., nous faisons implicitement référence au caractère avancé de ces pratiques, nous en soulignons implicitement, en quelque sorte une cohérence (la cohésion) « d’avant-garde ». Certains cinéastes ont eux-mêmes souligné, Eisenstein entre autres, le caractère de lutte avancé de leur travail et leur appartenance à une avant-garde cinématographique et culturelle. On peut dire que le climat culturel qui prend acte de la naissance du cinéma russe, dans les années 20, est celui d’une exacerbation des avant-gardes. Je pense qu’il ne faut, non plus, jamais perdre de vue la forme « paroxystique » que prend parfois l’avant-garde russe, dans les premières années de la révolution — il lui en restera, de toute façon, toujours quelque chose et dans cette perspective ces excès sont, eux aussi, à analyser. Ce que, de toute façon, nous devons noter dans cette perspective d’inscription du cinéma dans le cadre d’une avant-garde culturelle, c’est, de prime abord, tout ce que cette notion « d’avant-garde » peut avoir de vague, et surtout lorsque nous l’employons pour définir un certain travail cinématographique. Il est bien évident qu’un certain type de travail avancé, dans un contexte commercial (et économique défini), disons si vous voulez dans le cadre de ce qu’il convient d’appeler l’industrie cinématographique —, il est bien évident que dans ce contexte un certain type de travail, en fait occulté, a aussi pour fonction de justifier la valeur (sert de plus-value) au produit académique et/ou réactionnaire. C’est aussi dans ce sens que cette notion « d’avant-garde » doit être maniée avec prudence. Il ne s’agit pas, bien entendu, de se laisser paralyser par une telle situation, mais il convient de ne jamais l’oublier. En ce qui concerne le cinéma, cette notion d’avant-garde fait le plus souvent implicitement référence (évoque implicitement) ce qui s’est trouvé marqué par l’avant-garde littéraire ou picturale. Il arrive même que l’avant-garde cinématographique utilise les acquis de l’avant-garde littéraire, cela est sensible par exemple dans un certain cinéma surréaliste, ou encore dans l’utilisation d’Antonin Artaud par Germaine Dulac (utilisation désavouée par Artaud).

On cherche semble-t-il à trouver des exemples de cela dans le cinéma russe avec la collaboration de Maïakovski et de Chklovski à la réalisation de certains scénarios. Ce qui est à craindre là, c’est l’écrasement de diverses pratiques avancées spécifiques (littéraires, picturales, cinématographiques, musicales, etc.) les unes sur les autres. Il ne me semble pas que cette notion « d’avant-garde » puisse être appliquée également à toutes ces pratiques. Il y a une avant-garde littéraire, une avant-garde picturale, une avant-garde cinématographique, une avant-garde musicale, distinctes les unes des autres, quoique se situant les unes par rapport aux autres, quoique formant inévitablement un front commun. Et il faudrait penser dans quelle mesure, justement, elles se situent les unes par rapport aux autres, il faudrait penser cette « mesure » qui n’en est pas une ; voir très précisément comment fonctionne l’articulation commune afin que celle-ci démultiplie ses forces productives et déjoue les diverses tentatives de réduction et d’écrasement. Un texte comme le texte de Jean-Paul Fargier sur Méditerranée, « Vers le récit rouge » (Cinéthique n° 7, voir extraits), peut être considéré comme un apport important à un tel type de travail. Toujours dans la perspective de cette définition des avant-gardes propres aux pratiques plus directement articulées sur le champ idéologique, il ne faut pas oublier, en effet, que lorsque l’avant-garde « littéraire » opère une mutation en tout point révolutionnaire, c’est-à-dire dans la seconde moitié du XIXe siècle, le cinéma existe à peine. C’est une chose très très importante à noter — on peut je crois situer vers 1895 les premiers balbutiements du cinéma dans ses rapports avec la fiction, et il est alors tout à fait exclu que le cinéma ait la moindre idée de ce qui va constituer son impact d’avant-garde. Quant à la pratique picturale, dans ce même moment, elle se trouve par rapport à ses possibilités d’articulation théorique dans une situation beaucoup plus ambiguë que la littérature. En effet, ce qui caractérise la transformation du champ idéologique à la fin du XIXe siècle, c’est d’abord, pour chaque discipline inscrite dans ce champ, un retour sur l’ordre de sa production signifiante. Cette transformation, conditionnée à la la révolution industrielle, déplace l’ordonnance des appareils idéologiques, et les oblige en somme à se recycler. Inutile de dire que ce « passage » est le plus souvent empirique, et que les disciplines qui nous préoccupent prennent le plus souvent un retour mécaniste sur leur matériau de base pour un effet théorique conséquent. Lénine, dans les Cahiers philosophiques, a noté les dangers du matérialisme métaphysique dont, dit-il, « le principal malheur est d’être incapable d’appliquer la dialectique à la Bilder théorie [8], au processus et au développement de la connaissance ». Ainsi, plus la discipline que l’on peut prendre en considération a à faire dans la transformation d’un matériau de base et plus elle se laissera prendre au « réalisme » mécaniste de ses transformations. Nous retrouvons ici, mais renversée, la vieille querelle moyenâgeuse des peintres et des sculpteurs, le travail du peintre étant plus noble parce que moins manuel. Cela explique d’une certaine façon comment la littérature, en liaison directe avec l’histoire du langage, l’histoire de la pensée, l’histoire de la connaissance, s’est trouvée en quelque sorte privilégiée (Isidore Ducasse en témoigne) sur, par exemple, la peinture. Le travail théorique qu’implique inévitablement toute tentative de définition de cette notion « d’avant-garde » passe par ce double mouvement, retour sur l’oblitération mécaniste, ou formaliste, si vous préférez, et position dialectique d’un travail spécifique dans le champ de la théorie de la connaissance. La position de référence historique de ce travail passe inévitablement par la seconde moitié du XIXe siècle, dans la mesure où la révolution industrielle qui marque ce siècle laisse alors apparaître ses conséquences dans le champ des pratiques idéologiques. Comme l’écrit Marx : « La bourgeoisie ne peut exister, sans révolutionner constamment les instruments de production, donc les rapports de production, c’est-à-dire tout l’ensemble des rapports sociaux. » C’est, pour nous, aujourd’hui, à partir de ce bouleversement de l’existence sociale des hommes, qu’il convient d’opérer un retour théorique sur les disciplines qui se sont développées dans l’empirisme « révolutionnariste » que signale Marx. Et, quelle que soit la discipline que l’on prenne en considération dans ces implications avant-gardistes, c’est ce retour seul qui peut transformer l’empirisme « révolutionnariste » en théorie révolutionnaire d’avant-garde.

CAHIERS — L’étude des « décalages » et l’évaluation des effets — mécanistes/formalistes — ou théoriques conséquents, produits par le geste de retour de certaines disciplines sur leur production signifiante, se trouvent d’ailleurs considérablement compliquée dans le cas où ce geste ne s’effectue pas seulement dans et à travers cette pratique, mais par l’intermédiaire de textes écrits quand il s’agit de gens travaillant sur d’autres signifiants. C’est le cas pour les peintres, les musiciens par exemple qui ont écrit sur leur pratique. C’est le cas aussi bien sûr pour les cinéastes — Eisenstein, Vertov — qui ont produit des écrits et des manifestes. On pourrait donc parler d’un autre ordre de « décalages » (sans commune mesure avec celui entre un texte de fiction et un texte théorique écrits), non plus « intérieur » à la pratique signifiante elle-même, mais articulant cette pratique à sa réflexion dans des textes. A cet égard, il faudrait se garder de deux erreurs complices : prendre, si l’on ose dire, pour « argent comptant » tout ce que des cinéastes, des peintres, des musiciens, des sculpteurs ont pu écrire sur leur production, ou bien rejeter toute considération théorique sur une production signifiante pour ne prendre en compte que celle-ci. Par exemple, on a pu voir quelqu’un comme Umberto Barbaro rejeter les écrits d’Eisenstein ainsi : « L’artiste Eisenstein est considérable, le théoricien est inexistant quia talis », pour ne pas parler de formulations comme celles-ci : « (Avec) la mentalité dogmatique et apodictique des artistes, et son hégélianisme confus de « motocycliste », Eisenstein a complaisamment étalé ses coquetteries culturelles, révélant outre l’ampleur d’une curiosité avide d’autodidacte les modestes limites de la compréhension de tout ce qu’il parcourait précipitamment » (« Bianco e Nero », juin 1951). La seule façon d’échapper à ces deux sortes de mécanisme serait donc penser à chaque instant un ordre double de décalages articulés, et par exemple d’étudier de très près, en rapport avec ses films, les écrits d’Eisenstein (date, déterminants historiques, évolution, et dans chaque texte l’importation des concepts et des termes, leur provenance, la pertinence ou non de leur application, le mouvement d’écriture du texte, sa composition, sa disposition spatiale, etc.).

Retour sur la naissance du cinéma à la fin du XIXe siècle

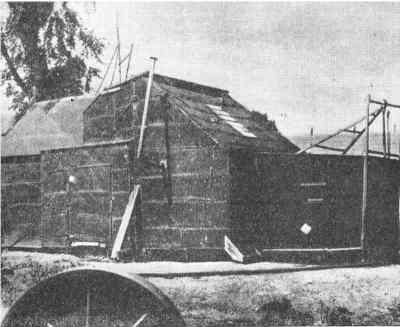

La Black Maria, le premier studio de cinéma, construit en février 1894.

Doit son sobriquet au fait qu’il ressemblait aux fourgons

cellulaires alors utilisés par la police américaine [9].

PLEYNET — Justement, j’ai insisté à plusieurs reprises, et le plus souvent d’une façon délibérément polémique, sur cette naissance du cinéma à la fin du XIXe siècle [10]. Si j’ai cru devoir le faire ainsi, c’est d’abord parce que, commençant à travailler sur le cinéma, j’ai été amené, comme vous tous je suppose, à parcourir la volumineuse bibliothèque consacrée aux études cinématographiques, et que nulle part je n’ai trouvé la moindre investigation conséquente concernant l’origine idéologique de cette invention. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse, pour insister sur les positions qui sont les miennes, à savoir que lorsque je travaille sur, par exemple, Sade ou Lautréamont, je suis objectivement amené à exclure quelqu’un comme disons André Maurois de ce que je nomme pratique littéraire, et que de la même façon lorsque je travaille Octobre, le travail qu’Octobre peut produire exclut, cela va sans dire, un film comme Borsalino de la pratique cinématographique. On peut être amené à étudier les effets académiques. régressifs et réactionnaires de certaines productions, mais cela ne peut se faire qu’en fonction (à partir et avec) des travaux les plus avancés d’une théorie conséquente. Toute autre détermination et tout autre objectif est inévitablement amené à redoubler le confusionnisme inhérent à l’idéologie bourgeoise de la modernité. Dans la mesure où, notamment en qui concerne le cinéma, on peut considérer que les bases d’une pratique théorique ne sont pas encore posées, il convient bien entendu de s’entourer certaines précautions. C’est en somme ce qui explique le long détour que nous prenons maintenant pour aborder l’objet de cette discussion. Ces précautions toutefois doivent être pensées dans la perspective d’un travail progressif, c’est-à-dire, sous le prétexte d’une « sagesse », qui n’est le plus souvent qu’une des caractéristiques bornées de la bêtise, ne pas venir barrer ou écraser, avant qu’elles aient produit le travail qu’elles doivent produire, les questions et les suggestions mettant en évidence de nouveaux aspects du champ cinématographique. Par exemple en ce qui concerne la construction de la caméra. Je suis intervenu brièvement sur ce point une fois ou deux dans Cinéthique [11]... et c’est quelque chose que je continue à prendre sérieusement en considération. Il n’est pas question bien entendu pour moi de réduire la pratique cinématographique à cette problématique mécaniste — la pratique littéraire ne se réduit pas au code linguistique, il n’empêche qu’elle ne peut pas ne pas le prendre en considération. Toute proportion gardée, le problème que pose la programmation du matériau de base par la caméra ne peut être écartée de l’ordre des préoccupations de la pratique cinématographique. Je ne sais pas s’il est utile ici de revenir sur la distinction à établir entre le cinéma d’avant-garde et les films documentaires destinés aux vétérinaires, aux médecins, aux dentistes, aux soldats de deuxième classe, voire à divers champs de la recherche scientifique. Le cinéma est alors un instrument destiné à véhiculer, dans un langage aussi rationnel que possible, une information déterminée. Ce qui m’intéresse dans la pratique cinématographique, comme dans la pratique littéraire, ce n’est évidemment pas la rationalité du code qui programme les conversations d’épicier — ni celle qui programme les échanges, que je n’entends pas, entre biochimistes.

Ce qui m’intéresse dans la pratique cinématographique, ce sur quoi me semble-t-il nous intervenons aujourd’hui et ce sur quoi je sois jamais intervenu, c’est le caractère spécifique et productif d’un certain type d’irrationalité signifiante [12]. C’est à mon avis ce qui constitue aujourd’hui, dans le champ cinématographique entre autres, le point de départ et l’horizon théorique. Depuis près d’un siècle, et dans la phase théorique où la bourgeoisie est amenée à révolutionner constamment ses instruments de production, depuis l’invention du cinématographe, un certain nombre de disciplines à caractères scientifiques (dont la naissance et le développement sont aussi à questionner), telles que la linguistique, la psychanalyse, la sémiologie, ont réalisé un travail permettant d’intervenir, et souvent avec efficacité, dans les champs qui nous requièrent. C’est sur ce front et sur la base transformationnelle de la théorie marxiste-léniniste qu’il faut accepter la discussion. Tout le reste peut s’analyser ! Au demeurant, voudrait-on ignorer cette base théorique, que la prise en considération de l’essor du cinéma soviétique viendrait inévitablement, d’une façon ou d’une autre, nous la rappeler. En ceci d’abord que nous ne pouvons en aucune façon prendre l’essor du cinéma russe comme un phénomène que nous parviendrions parfaitement à isoler, il fait aujourd’hui partie de notre histoire, j’entends aussi bien de l’histoire russe de ces cinquante dernières années. Je veux dire par là que les précautions de tous caractères qu’il nous faut prendre avec ce phénomène impliquent inévitablement un recours aux travaux théoriques les plus avancés. Le stalinisme, qui marque toute une partie de cette histoire, n’a pas été sans conséquence dans le champ des pratiques idéologiques, entre autres, et ces conséquences supposent de notre part la nette prise de conscience d’un double registre de travail. Investigation historique et déconstruction idéologique mettant en évidence les effets producteurs de la discipline envisagée, et d’autre part recadrage, recentrement de ce travail spécifique par rapport aux diverses tentatives de réduction académique, d’écrasement « moderniste », d’intimidation politique. Un exemple significatif de ce dernier point est illustré par le frisson scandalisé qui a atteint certain milieu intellectuel à la lecture dans un de mes textes du nom de Jdanov, présenté, entre Trotsky et Staline, comme un des dirigeants soviétiques ayant eu une importance politique au cours de ces cinquante dernières années. Cette sotte tentative d’intimidation, qui s’est largement répandue dans les organes de presse français et suisse, a curieusement servi d’alliance au mariage idéologique de ce que j’appellerai le dogmatisme-réformisme et l’éclectisme-modernisme. Il va de soi que je n’ai jamais été jdanovien, ce qui n’est pas forcément le cas de ceux qui ont tenté d’en publier la nouvelle, pour mieux faire passer de côté et d’autre leur marchandise frelatée. Je crois que cette anecdote illustre assez bien le double registre dont je parlais tout à l’heure ; on en rencontrera les symptômes partout et à tout moment. Mais ce sur quoi, avant même d’abord l’essor du cinéma soviétique, il faut revenir, c’est le caractère tardif de la naissance du cinématographe et plus encore du cinéma d’avant-garde, par rapport à la révolution industrielle et à ses conséquences dans le champ idéologique. La question se pose ainsi de la place du cinématographe en tant qu’appareil idéologique [13]. Si on le situe dans le cadre de la production dite artistique, il est bien évident que sur un certain plan le cinéma apparaît comme un instrument venant révolutionner cette production. Une telle position relève évidemment d’une analyse des structures de ladite production artistique comme instrument de domination au service des classes dominantes. Pour expliciter cela, il suffit à établir dans l’histoire de la connaissance la position respective de la science et de l’art, pour voir combien l’art s’est toujours trouvé investi d’un caractère religieux propre à le mettre aux services de toutes les exploitations. L’apparition, somme toute tardive, du cinéma, porté à sa naissance par l’idéologie positiviste du progrès et la mission de vulgarisation artistique qui lui est très vite confiée, expliquerait qu’il n’enregistre pas, comme certaines autres disciplines artistiques, directement les effets de déplacement et de décentrement idéologiques dus au bouleversement économique de la révolution industrielle. Ces effets, qui dans certaines disciplines se limitent parfois à une volonté disons de recyclage dans l’ordre des instruments idéologiques de domination, n’atteindraient alors le cinéma qu’indirectement.

Sans tomber dans l’analyse sociologique, il est évident que le cinéma répond très vite à une nouvelle demande, pour une nouvelle clientèle, dans l’ordre de la production symbolique, à prix réduit (d’où le nom de certaine chaîne de salles de projection, les Nickel Odeons). Il ne faut pas oublier, peu de temps avant, l’invention du roman feuilleton, parent pauvre du roman noir, le « progrès » a ses exigences et s’il exige l’alphabétisation, il implique de savoir encore utiliser celle-ci à des fins de domination. Sur ce plan l’analyse que fait Marx des Mystères de Paris dans La Sainte Famille est magistrale. Cela reviendrait en somme banalement à dire qu’à son origine le cinéma est un instrument comme tant d’autres aux mains de la bourgeoisie qui s’emploie à l’utiliser comme instrument de domination (si on y regarde de plus près, on s’aperçoit que le cinéma de fiction est à l’origine aux mains de la petite-bourgeoisie). Et je dirai que, tant qu’elle n’est pas pensée comme telle, la structure du cinéma se prête facilement à ce type d’utilisation, dans la mesure où elle est une manifestation semi-publique (salle obscure), où elle touche une grande masse, pas forcément toujours critique dans l’ordre de la consommation d’une production symbolique, dans la mesure où elle travaille un tissu inconscient — spécularité ; identification, etc. — très chargé idéologiquement, pour ne pas oublier son caractère de production devenant très vite industriel et dont le prix de revient permet d’une façon certaine un surcroît de contrôle. Il n’est bien entendu pas question d’établir l’étanchéité du cinéma par rapport aux autres disciplines dites artistiques (c’est précisément son rapport à ces autres disciplines qui d’une certaine façon produit dans son champ une avant-garde), mais ce que je voudrais c’est noter la différence d’inscription dans son articulation au tout social. Au moment où la plupart des disciplines « artistiques » sont, implicitement, en conflit avec l’idéologie positiviste du progrès, le cinéma est un art porté par cette idéologie. Ainsi, curieusement, cette discipline, de plus en plus liée à un type de production industrielle et avec les conséquences économiques que cela suppose, n’opérera pas ses sauts qualitatifs en liaison avec les transformations du champ économique (comme c’est par exemple le cas pour la littérature et la peinture en cette fin du XIXe siècle), mais en liaison avec les transformations (les révolutions) politiques et les transformations (les révolutions) dans le domaine de la théorie de la connaissance.

CAHIERS — Ce qui est évidemment très net dans le cas de l’avant-garde cinématographique russe, en liaison directe avec la révolution politique. Il faut rappeler je crois l’existence en Russie pré-révolutionnaire d’un capitalisme fortement non-national — et c’est un élément déterminant en ce qui concerne les thèses de Lénine quant à la possibilité pour ce pays d’éviter une révolution bourgeoise prolongée —, et très concentré. Dans le champ propre de l’industrie cinématographique par exemple, on peut noter la forte domination de capitaux étrangers (Gaumont, Pathé, etc.). Donc, importation massive de films étrangers, mais aussi production nationale non négligeable. Tous films mystifiants, pessimistes, abrutissants (cf. sur quel type de rôles l’acteur Mosjoukine a fondé sa carrière avant d’émigrer), Lénine avait évidemment très tôt perçu le danger politique que constituait un tel cinéma. En 1907, conversation entre Lénine et Bogdanov, rapportée par Bontch-Brouévitch : (Lénine) « se mit à développer l’idée que le cinéma, tant qu’il se trouvait entre les mains de vulgaires mercantis, apportait plus de mal que de bien, en corrompant fréquemment les masses par le contenu ignoble de ses œuvres. Mais que, naturellement, quand les masses s’empareraient du cinéma et quand il serait aux mains de véritables militants de la culture socialiste, il apparaîtrait comme l’un des plus puissants moyens d’instruction des masses. » Egalement révélateur de l’importance pour Lénine, en tant que dirigeant politique, du cinéma : le « Projet de programme du PC(b)R » (1919), le cinéma y étant mentionné comme moyen d’éducation et de formation des ouvriers et des paysans, au même titre que les bibliothèques, les écoles pour adultes, les universités populaires, les conférences... Rappelons aussi la célèbre « proportion léniniste », à laquelle Vertov se réfère fréquemment dans ses textes, à forte majorité de films documentaires et éducatifs, et à minorité de films de fiction, Sans oublier bien sûr les exigences multiples du moment (1920 : 33 % des Russes d’Europe savent lire et écrire, 28 % dans le Caucase du Nord, 21,8 % en Sibérie occidentale...).

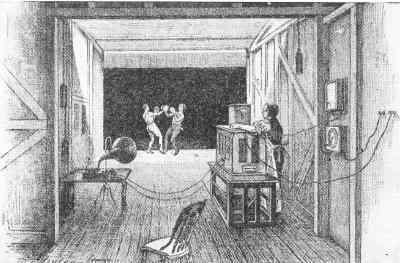

Dziga Vertov, le Kinodelia.

Lénine à l’inauguration du monument Marx-Engels (7 novembre 1918).

Le caractère déterminant du politique

PLEYNET — Plusieurs champs d’activité de la pratique sociale sont en effet à envisager dès que l’on prend en considération le saut qualitatif révolutionnaire qu’est l’essor du cinéma soviétique. Il me semble pourtant que ce qui domine là, tout d’abord, c’est, comme Narboni vient de le souligner, le caractère politique déterminant. En ce qui concerne Eisenstein, mais aussi bien Vertov, les interventions de Lénine en 1919 prennent un relief saisissant, si l’on sait que les premières réalisations de Vertov (le Kinonedelia) couvrent la fin de l’année 1918 et toute l’année 1919 (la KinoPravda ne commence qu’en 1922) ; et c’est en 1923 qu’Eisenstein publie dans la « Lef » [14] le Montage-attraction, qu’il réalise La Grève en 1924 et Le Cuirassé Potemkine en 1925. L’intervention politique de Lénine est de ce point de vue incontestablement déterminante, et à un tel point qu’elle donnera lieu à de graves malentendus — à savoir le déplacement des interventions politiques de Lénine présentées comme appréciation, comme dogme appréciatif de phénomènes esthétiques. Qu’il s’agisse de cinéma ou de littérature les interventions de Lénine ne peuvent être considérées, prises à la lettre, que comme des interventions politiques.

CAHIERS — Ce qui ne manque pas d’entraîner des interprétations, voire des « prolongements » ou « développements » de sa pensée, surprenants. En tout cas non-dialectiques. Soit en reprenant ses positions indépendamment de tout contexte historique et géographique, économique et politique, et en les appliquant de façon aveugle. Soit, plus souvent, de façon liquidatrice et révisionniste. Tant en ce qui concerne ses interventions, toujours déterminées de façon politique, en littérature, que « sur » l’art en général. Et donc bien sûr, dans le champ cinématographique. Il serait intéressant de relever systématiquement comment on a pu se servir (pour justifier n’importe quel formalisme, n’importe quelle position « cinéphilique ») de cette phrase (le cinéma) « de tous les arts, pour nous le plus important ». En général, le nous tombe curieusement. Ne s’agissant sans doute pas d’un pluriel de majesté, il ne peut en effet renvoyer qu’à la Russie en pleine édification socialiste, révolutionnaire, aux masses russes en lutte et à leur avant-garde politique, le Parti bolchevik. Amputation et utilisation, donc, révélatrices.

PLEYNET — En fonction des communications plus spécifiquement théoriques de Kristeva et Sollers, je suis intervenu au dernier colloque de Cluny (Littérature et idéologies [avril 1970], à paraître dans La Nouvelle Critique [15]), à propos des articles de Lénine sur Tolstoï. J’aimerais toutefois pouvoir revenir, et je crois que c’est indispensable dans le cadre qui est aujourd’hui le nôtre, j’aimerais pouvoir revenir sur l’utilisation qui a été faite des interventions de Lénine dans le champ culturel. A partir de ces interventions, nous voyons en effet se créer une suite de prises de positions toutes plus paradoxales les unes que les autres. Si l’on considère l’attitude dogmatique, on s’aperçoit qu’elle « gèle » la situation politique qui a déterminé l’intervention léniniste — autrement dit qu’elle dénie toute transformation et toute évolution politique, l’intervention de Lénine se transformant dès lors en dogme esthétique. Dans ce cas, le paradoxe — utilisation politique réactionnaire d’une « loi » esthétique — a objectivement pour but de masquer une contradiction : écrasant « l’idéologique » sous « le politique », il oblitère délibérément le caractère dialectique de la pratique léniniste — sa lecture des textes de Lénine est une lecture mécaniste (Lénine devient un homme politique qui, à des occasions diverses, a écrit une suite de dogmes), la théorie à l’œuvre dans cette pratique est tout à fait barrée. Nous avons là en quelque sorte une structure typique d’un déplacement objectivement régressif, qu’il faut en tout cas se garder de reproduire. Le retour qu’il nous faut opérer aujourd’hui sur les textes de Lénine et sur les diverses spéculations auxquelles ils ont donné lieu, doit se garder de reproduire à l’envers cette structure. Ce qui donnerait quelque chose comme : les interventions de Lénine sur la littérature et sur l’art sont des interventions politiques, or l’art n’a que faire de la politique — les interventions de Lénine sont donc essentiellement à prendre en considération d’un point de vue historique. Le paradoxe, produit ici par un grossissement phantasmatique du « gauchisme » en France, consiste à réduire à la pratique politique l’intervention de Lénine et, en utilisant le miroir déformant du gauchisme, à dénier toute possibilité de production dialectique entre les diverses manifestations du tout social. Sous le mode de l’objectivité historiciste, c’est encore une utilisation politique, dans le champ esthétique, qui est faite des textes de Lénine sur l’art. Le refoulé restant toujours le caractère dialectique de la pratique de Lénine : la théorie léniniste. Le prélèvement dans l’œuvre de Lénine de fragments où apparemment Lénine parle de littérature ou de cinéma est certes en soi étonnant, mais non moins étonnant est le fait que cette pratique puérilement mécaniste investisse tout le champ de préoccupation théorique des intellectuels.

Si l’on y regarde d’un peu près, on s’aperçoit que par exemple Lénine n’hésite pas à citer Tolstoï dans le cadre d’un article sur la production agricole (on comprend bien pourquoi et l’on comprend bien quel rôle Tolstoï est alors appelé à jouer) — mais aussi que Lénine s’entretient avec Gorki des problèmes philosophiques qui le préoccupent et des rapports que ces problèmes peuvent poser à la pratique politique ; n’oublions pas enfin qu’avec Matérialisme et empiriocriticisme, Lénine intervient dans le champ de la théorie de la connaissance. Tout ceci afin de souligner, non pas l’addition des diverses activités de Lénine, mais la pratique théorique que suppose l’investissement dialectique de ces activités. De ce point de vue, les lettres à Gorki sont plus intéressantes que les articles sur Tolstoï (qu’il n’est bien entendu pas question pour autant de négliger). Parce que moins officielles et adressées à un « sujet » écrivain, elles sont, au-delà (et avec) leurs détours rhétoriques (refus de textes, etc.), plus lisibles comme témoignage de la « méthode » léniniste. Ces lettres ont en outre le grand avantage d’être en partie écrites au moment où Lénine travaille à Matérialisme et empiriocriticisme, c’est-à-dire de renvoyer directement à la complexité irréductible de la théorie marxiste qu’élabore Lénine. Je dirai que l’écrasement dogmatique, qu’il soit de type stalinien ou réformiste, des textes de Lénine sur la littérature et sur l’art, se signale d’abord par l’absence de toute référence philosophique. De ce point de vue les rapports de Lénine avec Gorki à travers leur correspondance — ou si vous préférez les rapports de Lénine avec la littérature (telle qu’alors Gorki en est pour Lénine le représentant) — ces rapports, cette correspondance, pourraient être utilement analysés ; on y lirait, au moins dans les lettres datées autour de 1908, que Lénine cherchait à entraîner Gorki sur le terrain de la philosophie marxiste. Comme l’écrit Boris Bialik en préface à ces lettres :

« Lénine voulait aider Gorki à secouer l’influence de la philosophie idéaliste de Bogdanov, il explique combien sont réactionnaires et nuisibles toute religion, toute tentative de créer une religion « nouvelle », « prolétarienne » comme le prétendaient un certain temps Gorki et Lounatcharski. »

- Gorki est-il en train de battre Lénine aux échecs ?

Cette suite de lettres se veut effectivement introductive à la théorie marxiste dans le domaine philosophique et, au-delà des implications historiques qui ont déterminé les interventions de Lénine, elle signale (à un écrivain) le travail à effectuer s’il veut élaborer une théorie matérialiste. Mais je pense qu’ici la citation un peu longue d’une de ces lettres sera beaucoup plus parlante que tout ce que je pourrais en dire. Lénine écrit à Gorki le 25 février 1908 :

« Nous eûmes assez peu l’occasion de nous occuper de philosophie dans le feu de la révolution. Se trouvant en prison au début de l’année 1906 Bogdanov écrit encore une chose, le troisième fascicule de L’Empiriomonisme, me semble-t-il. Il m’en fit cadeau en été 1906, et je le lus avec attention. Mais cette lecture me mit dans une rage et une fureur extrême : plus clairement que jamais, il s’avérait que Bogdanov était engagé dans une voie profondément erronée, et nullement marxiste. Je lui écrivis alors une « déclaration d’amour », petite lettre philosophique remplissant trois cahiers. Je lui expliquai que bien entendu, en matière de philosophie j’étais un marxiste ordinaire, mais que précisément ses travaux, clairs, populaires, remarquablement écrits, avaient achevé de me convaincre que c’est lui qui avait foncièrement tort, et que Plekhanov avait raison. Je montrais ces cahiers à quelques amis (dont Lounatcharski) et je pensais les publier sous le titre « Notes d’un marxiste ordinaire sur la philosophie », mais je ne le fis point. Je regrette à présent de ne pas les avoir publiés sur-le-champ. J’ai récemment écrit à Pétersbourg pour qu’on recherche ces cahiers et qu’on me les renvoie. Maintenant viennent de paraître les Essais de philosophie marxiste. J’ai lu tous les articles hormis celui de Souvorov (que je suis en train de lire) et chaque article m’a fait franchement bondir d’indignation. Non ce n’est pas du marxisme ! Et nos empiriocriticistes, empiriomonistes et empiriosymbolistes s’enlisent dans un marécage. Convaincre le lecteur que la « foi » dans la réalité du monde extérieur est une « mystique » (Bazarov), confondre de la façon la plus révoltante matérialisme et Kantisme (Bazarov et Bogdanov), prêcher une variété d’agnosticisme (empiriocriticisme) et d’idéalisme (empiriomonisme), enseigner aux ouvriers l’« athéisme religieux et l’« adoration » des plus hautes facultés humaines (Lounacharski), assimiler à une mystique l’enseignement d’Engels sur la dialectique (Berman), puiser à la source nauséabonde je ne sais quel « positivisme » français agnostique, métaphysique, le diable les emporte, avec une « théorie symbolique de la connaissance » (Jouchkevitch). Non c’est vraiment trop. Bien entendu, nous sommes des marxistes ordinaires, des gens peu versés en philosophie, mais quand même pourquoi nous offenser au point de nous servir cela pour de la philosophie marxiste ! Je me ferais plutôt écartelé que d’accepter de participer à un organe ou à un collège prônant des choses semblables. »

Cette lettre, comme on voit, peut avoir pour nous toutes sortes d’utilité. Adressée à Gorki, elle lui suggère qu’il pourrait, lui aussi, penser en marxiste (fût-il « ordinaire »). Elle illustre d’autre part assez bien le contexte idéologique dans lequel se déplace l’avant-garde russe — on sait que le Proletkult fondé en septembre 1917 a, entre autres, Bogdanov pour théoricien [16]. Enfin, si puis dire, elle illustre quelques noms, comme celui de Lounatcharski, que nous retrouverons à des postes de responsable culturel. Ce qu’il faut ajouter ici c’est que la situation historique et politique des interventions de Lénine expliquer la façon dont ses écrits « réservent » certains domaines esthétiques en marge de la théorie — mais absolument pas le fait que la théorie marxiste-léniniste ne s’applique à ces domaines. D’autre part, le fait que la Russie soviétique manque d’intellectuels, est forcée d’utiliser autant que possible ceux qu’elle a, et de faire appel, sans chercher trop à y regarder de près, aux émigrés, n’est pas pour clarifier les choses. L’exemple le plus connu étant sans doute celui de l’invitation de Kandinsky par Lounatcharski — Kandinsky dont on sait qu’avec Du spirituel dans l’art, avait publié quelques années avant un livre anti-matérialiste et que, quelques années plus tard, il interviendra personnellement auprès des autorités de Weimar pour faire chasser un communiste du Bauhaus. Tout cela dessine je crois assez bien à la fois la « toile de fond » sur laquelle s’inscrit l’essor du cinéma soviétique et les décalages par lesquels nous devons passer, pour prendre en considération le saut qualitatif officiellement marqué par Eisenstein et Vertov, dans leur pratique spécifique.

CAHIERS — Pour tenter de prendre en considération aussi leur opposition, et éviter les attitudes mécanistes consistant jouer définitivement l’un contre l’autre. Ici intervient un autre ordre de décalages quant à leur polémique. Quand on relit de près un texte d’Eisenstein comme celui que nous avons publié dans le numéro 220/221, « Sur la question d’une approche matérialiste de la forme » [17], texte d’une importance théorique considérable, on se demande dans quelle mesure la cible — à savoir Vertov — n’est pas perdue de vue en chemin au profit d’un développement tout à fait propre à Eisenstein. Quand on lit également les textes de Vertov, on se pose la question de savoir si le démontage qu’il fait d’un certain type de cinéma, souvent rigoureux, peut s’appliquer de part en part à Eisenstein. En tout cas, on reste sceptique sur la possibilité qu’avait chacun des deux, au moment où il travaillait, de repérer lucidement les « décalages » propres à l’autre.

Eisenstein, héros du cinéma soviétique

PLEYNET — La situation historico-politique telle qu’on a être amené à la définir brièvement fait très vite d’Eisenstein une « personnalité ». La grande réussite du Cuirassé Potemkine fait d’Eisenstein un héros du cinéma soviétique et c’est une chose importante à prendre en considération lorsqu’on rapproche Eisenstein et Vertov. Du point vue de l’importance accordée à leur travail réciproque ce rapprochement est en fait, toutes proportions gardées, du même ordre que celui de Tolstoï et Dostoïevski. Le succès du Potemkine et du travail d’Eisenstein est tel qu’à peine deux ans après la première représentation du film, la Paramount laisse supposer qu’elle pourrait lui proposer un contrat. D’où le départ d’Eisenstein, Tissé et Alexandrov via l’Europe pour les Etats-Unis. Ainsi, dès qu’on s’arrête au travail d’Eisenstein, il y a toutes sortes de décalages à enregistrer ; ce qui, et nous ne sortons pas de ce que nous ayons avancé. suppose une double lecture. Lecture des textes dans leurs effets progressifs en fonction des divers décalages qui viennent inévitablement détourner ces textes de leur pleine efficacité théorique. Je me demande si l’on ne pourrait pas lire, dans le travail théorique, dans la production cinématographique et dans la biographie d’Eisenstein, la même situation paradoxale, à savoir que ce sont les mêmes circonstances historico-politiques qui font de lui un héros du cinéma soviétique, qui, d’autre part, expliquent les divers décalages qui limitent un travail doublement inadapté à la situation qui est la sienne. Pour définir cela plus précisément, il faut inscrire ici tout ce que l’on sait de la situation économique et internationale des origines de la Russie soviétique. L’obligation objective où se trouve Lénine de poser comme surdéterminants les problèmes économiques et politiques — d’où les rectifications idéologiques du type Proletkult, les interventions sur le cinéma, etc. Tout cela au demeurant parfaitement et inévitablement progressif dans le cadre de la théorie léniniste. Mais il faut aussi poser en janvier 1924 la mort de Lénine (année où Eisenstein entreprend de tourner La Grève) ; de 1924 à 1929 les luttes de Staline, Trotsky, Boukharine (1929 étant d’autre part l’année où Eisenstein entreprend son voyage en Europe). Il serait évidemment absurde d’établir des événements historiques à la biographie d’Eisenstein un l’apport direct de cause à effet ; ceux-ci et celle-là sont à comprendre dans la mesure de la diffusion du marxisme et du léninisme, en U.R.S.S. et dans le monde. Nous savons à quoi nous en tenir quant à la diffusion du marxisme en Russie soviétique, il serait intéressant dans cette même perspective de savoir quelle fut alors la diffusion de la pensée de Lénine et notamment les rapports qu’ont pu entretenir les diverses avant-gardes avec la pensée de Lénine.

On ne peut pas se contenter là de phénomènes du genre poèmes de Maïakovski et d’autres sur Lénine, films consacrés à Lénine par Vertov (entre autres le Kinopravda de Lénine, La Sixième partie du monde, La Onzième année, Trois chants sur Lénine), ou du passage plus bref d’un acteur représentant Lénine dans Octobre. La question ici est de savoir quelle lecture Vertov et Eisenstein, par exemple, pouvaient alors faire d’un livre comme Matérialisme et empiriocriticisme, ou encore à quelle date le matériel théorique considérable qu’apportent les Cahiers Philosophiques, put être connu — je pense ici notamment à cette note Sur la dialectique où figure la précision sur la Bilder théorie que je citais tout à l’heure, et que Eisenstein, dans ses textes plus tardifs, paraît avoir tenté de faire sienne. Ce dernier point implique d’autre part un travail minutieux sur la chronologie des textes d’Eisenstein, sur son évolution en tant que théoricien du cinéma, sur ses emprunts conceptuels, sur les diverses définitions qu’il donne aux concepts qu’il utilise, etc. Mais pour en rester dans la perspective de la diffusion de la pensée de Lénine, il ne faut pas passer sous silence le problème fondamental du rapport de la théorie léniniste à ce qu’il est convenu d’appeler le stalinisme. C’est par rapport à ce problème que des décalages manifestes dans les textes d’Eisenstein sont lisibles. Le caractère avancé du travail théorique d’Eisenstein rencontre inévitablement la résistance du « gel politique » (moins négatif pourtant que l’impérialisme américain). Certains déplacements trouvent ainsi leur justification, par exemple l’évolution de la théorie du montage dans le rapport qu’elle entretient avec le formalisme — ou encore l’utilisation des théories de Pavlov, etc. Le texte que cite Bonitzer, et qui est un texte assez tôt (1925) [18], illustre magnifiquement le conflit que je tente ici de définir. Eisenstein fait la preuve, dans le cadre de la théorie de la connaissance, d’admirables intuitions théoriques ; et la critique qu’il fait des travaux de Vertov comme mécanistes pourrait se justifier dans l’absolu, mais certainement pas (dans le cadre cinématographique) au moment où il la formule, et peut-être même pour d’autres raisons pas encore absolument aujourd’hui. Cela tient d’ailleurs aussi pour une grande part à l’ambiguïté des formulations, à partir desquelles on pourrait lui retourner le reproche « d’impressionisme primitif » qu’il adresse à Vertov.

Cette presque constante ambiguïté des formulations, comme la forme des textes, entretient autour du discours un flou, disons « poétique », « artiste », que la situation à l’intérieur de laquelle se produisent ces textes peut à la rigueur en partie justifier négativement, mais seulement en partie, je pense qu’un autre type de décalage est à lire là — un décalage plus particulièrement d’ordre biographique. Il faudrait déchiffrer cette pression biographique qui pèse sur la plupart des textes théoriques — soit sous la forme du plaidoyer, défense, ou justification a posteriori de ses films — soit plus nettement sous la forme de l’intervention anecdotique.

Le texte que vous m’avez passé (Le Mal voltairien) et qui est sans doute assez tardif [19], est de ce point de vue très intéressant, notamment en ce qui concerne le lapsus d’Eisenstein, quant à ses origines juives — cela, entre autres, pourrait je crois être un élément biographique important. Ce texte est d’ailleurs une sorte de condensé de la méthode d’Eisenstein, on y retrouve tout, le style désinvolte, la notation biographique, la défense a posteriori d’Octobre, et ces fulgurantes intuitions théoriques qui ouvrent déjà les champs sur lesquels nous sommes loin d’avoir énormément progressé, je pense ici entre autres a cette notation sur le système de la pensée matérielle prélogique des Mayas et à cette autre sur « l’inimitable matérialité des effets d’écriture » chez Joyce [20]. Tout cela mériterait une longue analyse mais il faudrait être en possession de documents biographiques plus rigoureux que ceux que l’on peut trouver. De ce point de vue le livre de Mary Seton est un désastre, il en dit trop et pas assez, ne justifie jamais ses dires, et laisse le plus souvent supposer un manque d’information que l’interprétation abusive (et significative) supplée.

CAHIERS — Vous parliez tout à l’heure de la nécessité d’éviter tout écrasement, toute réduction d’une avant-garde (littéraire, picturale, musicale, cinématographique) à l’autre. Là non plus, sans jouer l’une contre l’autre, et en ce qui concerne la Russie révolutionnaire, ne pourrait-on dire que l’inscription de l’« avant-garde » cinématographique dans le processus d’édification socialiste, dans la pratique sociale de cette période, a été plus conséquente que celle d’autres disciplines (je pense ici moins à la pratique poétique qu’à la pratique picturale par exemple), et justement à cause de ce fait que la naissance tardive du cinéma, sa détermination économique massive l’amenaient à opérer ses sauts qualitatifs moins en fonction des transformations du champ économique que des transformations politiques et idéologiques ?

L’actualisation de la théorie cinématographique

PLEYNET — Je crois qu’on peut retrouver ici ce que j’avançais tout à l’heure sur l’articulation spécifique du cinéma aux différentes pratiques du tout social. A savoir que ce qui produirait dans le champ cinématographique réflexion théorique et saut qualitatif tiendrait davantage à une révolution politique et idéologique qu’à une révolution de type industriel. Il ne s’agit pas bien entendu d’isoler aucune de ces pratiques, mais de marquer celle où principalement s’accentuent, pour une discipline donnée, les contradictions productives. Dans le cadre des problèmes de l’avant-garde qui nous préoccupent plus particulièrement, cela est évidemment sensible pour le grand cinéma soviétique et pour ses deux représentants les plus prestigieux Eisenstein et Vertov. Dans un tout autre contexte et toute proportion quantitative gardée, je dirai pour ma part que c’est également ce que je lis comme déterminant dans la production de Méditerranée, à savoir l’apport théorique de Sollers, qui peut se définir comme une intervention scientifique tranchante dans le champ idéologique, et dans la production des derniers films de Godard. J’ai dit, je crois dans le numéro 3 de Cinéthique (voir ici), que s’il le voulait, Godard pourrait un jour réaliser des films théoriquement conséquents — il faut dire aujourd’hui qu’avec un film comme Pravda, Godard se révèle comme le plus important et le plus conséquent des cinéastes d’avant-garde [21].

- Le "groupe Dziga Vertov" (1969-1972) : Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin.

Mais, et sans que cela joue en aucune façon comme réserve, ici encore je distinguerai soigneusement entre la pratique cinématographique de Godard et les propos théoriques qu’il peut être amené à tenir. Leblanc a fait un travail sur ce problème précis. Disons que si vous voulez que si je ne considère pas Godard comme un théoricien (autant que je sache il n’a jamais produit de textes théoriques), je le considère aujourd’hui incontestablement comme tout à fait maître de sa pratique. A partir de là, il y a évidemment chez Godard des contradictions, semblables en bien des points à celles qu’on peut trouver chez Eisenstein ou chez Vertov, et qui relèvent des mêmes niveaux d’inscription idéologique, politique, économique et biographique. A mon avis, Godard a été quelqu’un qui, pendant très longtemps, s’est trouvé aveuglé par des préoccupations formalistes dans des films historiquement datés mais qui ont exercé une pression qu’on ne peut pas ignorer sur l’histoire du cinéma, c’est-à-dire qu’ils ont remise à l’ordre du jour, dans le cinéma français, une accentuation formelle d’ordre moderniste qui n’est pas négligeable, loin de là — quoique ces films restent limités par un horizon idéologique dont le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est sans grand intérêt. Puis il y a eu Mai 1968, qui a été à plus ou moins longue échéance déterminant pour Godard. Je crois que c’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le saut qualitatif qu’avec Pravda on enregistre aujourd’hui dans la pratique du cinéaste. D’une toute autre façon ce qui m’a arrêté dans les premiers numéros de Cinéthique, ce fut l’accent mis par les responsables de la revue sur le caractère surdéterminant de la pratique politique. Je ne veux pas dire, bien entendu, que le fait qu’un film soit politique suffit à en faire un film d’avant-garde (les exemples ne manquent pas du contraire), mais que dans le champ : contradiction principale / contradiction spécifique / aspect principal de la contradiction [22], on a forcement pour chaque discipline des variantes dialectiques au même moment historique. Ne pourrait-on pas dire que la révolution industrielle déplace des disciplines comme la peinture et la littérature des positions de force qui les constituent et qui constituent leur histoire dans la pratique idéologique ? La naissance tardive du cinéma et sa position historique lui donnent inévitablement à ce même moment une autre posture idéologique. Il suffit de voir comment le plus grand nombre des histoires du cinéma se déplace à l’intérieur d’une idéologie technocratique du « progrès ». La question serait donc de savoir si ce n’est pas ce qui risque de déloger le cinéma de ce type d’idéologie, à savoir une révolution politique et idéologique (autrement dit l’actualisation d’une théorie cinématographique dans le champ de la théorie de la connaissance) qui produirait le saut qualitatif dont témoignent l’avant-garde soviétique, la pratique et les textes d’Eisenstein.

De ce point de vue, mais il y en a d’autres, je ne pense pas qu’on puisse, en quoi que ce soit, établir d’analogie entre l’avant-garde cinématographique et littéraire et le travail des formalistes russes, il y eut contact, échange, circulation de travail, mais les développements respectifs ne peuvent en aucun cas être confondus. Il convient en effet, d’autre part, de distinguer entre « une écriture répétitive » et « des écritures transformatives », entre des disciplines prises dans le code fini d’un savoir, et des pratiques dont on peut penser avec Eisenstein qu’elles relèvent du système de la pensée matérielle prélogique. Cette distinction est d’importance, elle a le plus souvent été écrasée sous la notion plus ou moins religieuse d’art. Et ce point-là, lui aussi, est à déterminer et à repérer dans la terminologie d’Eisenstein. Sans doute, d’une certaine façon l’emploi de cette notion est alors pratiquement inévitable ; dans la mesure notamment où certains retards scientifiques font barrage à l’intelligence des concepts qu’elle recouvre. Mais je pense que si on s’arrête un moment à l’utilisation qu’Eisenstein fait de cette notion d’art, dans sa polémique avec Vertov, on ne peut pas ne pas s’apercevoir qu’elle sert dans son discours à recouvrir un certain type « d’irrationalité » productive, l’emploi d’un langage non fini (poétique) qu’il entend opposer à un code fini, étroitement rationnel. Mais il faut renvoyer sur ce point aux travaux de Kristeva réunis dans Sémiotikè [23].

Vertov, Eisenstein et la notion d’art

CAHIERS — Vous avez parlé du caractère inévitable, historiquement, de cet emploi de la notion d’« art », de ce recours à la notion d’art. Or, très précisément à ce moment, Vertov et Eisenstein s’opposent sur ce point. « L’irrationalité » déterminante dans la production signifiante d’Eisenstein s’opposerait-elle à une volonté de rationalité (qu’il faudra d’ailleurs bien se garder de croire « sur paroles ») de Vertov ? Il est par exemple significatif que cette notion d’« art », qui en quelque sorte indiquerait le défaut d’une science, absente, et comblerait son manque, se trouve rejetée chez Vertov, mais au profit d’une autre notion, d’autres termes dont il faudrait savoir aujourd’hui la place de quel manque ils désignaient aussi. C’est-à-dire « la vie » et la « vérité ». Ce qui, non plus, n’est pas rien.

PLEYNET — Quand je dis que l’emploi de cette notion d’art est alors inévitable, je ne veux pas dire qu’à ce moment-là, il ne se trouve pas des écrivains, des cinéastes et des peintres pour la refuser, puisque c’est alors effectivement le cas de Vertov, de certains futuristes et de pas mal d’autres. Et ce refus d’une autre façon est aussi significatif. Il est un des phénomènes propres au Proletkult, les écrivains, les peintres se déclarent prolétaires, on trouverait des déclarations de Maïakovski encore beaucoup plus radicales que cela.

Nous reconnaissons qu’au cours de notre lutte contre les subdivisions pompeuses des partisans du cinéma joué (art-non art, film artistique-film non artistique) nous avons mis ces expressions entre guillemets et tourné en dérision « le soi- disant art », « le soi-disant film artistique ».

Cela ne contredisait en aucune manière l’estime que nous nourrissions pour certains échantillons (à vrai dire fort rares) du film d’acteurs. Bien sûr, nous ne disions pas : c’est un bon film en général. Nous précisions toujours un bon film d’acteurs, un bon film joué.

Nous reconnaissons qu’au cours de notre lutte pour le droit de progrès et d’épanouissement du film documentaire, nous ne nous sommes pas abrités derrière des termes largement répandus mais diversement interprétés, tels que : « art », « artistique ». A ce moment-là au contraire, nous avons vivement et obstinément souligné le caractère inventif, pathético-révolutionnaire (de par leur forme et leur contenu) des films documentaires réalisés par les Kinoks, Nous avons présenté ces films documentaires comme l’épopée des faits, l’enthousiasme des faits. Aux attaques des critiques, nous avons répliqué en disant que le film documentaire du Ciné-Oeil n’est pas uniquement un procès-verbal documentaire, mais plutôt un phare révolutionnaire qui se dresse sur le fond des poncifs théâtraux de la production cinématographique mondiale.

Aujourd’hui encore, nous estimons que la méthode du film documentaire est la méthode fondamentale du cinématographe prolétarien, la fixation des documents fournis par notre offensive socialiste, notre plan quinquennal, qu’elle constitue la tâche fondamentale du cinéma soviétique.

Cela ne signifie nullement que le théâtre, ou le cinéma joué proche de ce dernier, soient dispensés dans quelque mesure que ce soit de participer aux combats pour le socialisme. Au contraire, plus tôt le cinéma théâtral joué tournera le dos à la falsification de la réalité, à l’imitation stérile du film documentaire, pour s’engager sur le jeu franc, à cent pour cent, plus ses actions sur le front socialiste seront honnêtes et puissantes. [24]

La lecture à faire de ce refus écartera très vite la justification d’un enthousiasme puéril, elle est à programmer dans le sens d’une profonde transformation sociale, d’une rationalisation des rapports sociaux telle que « l’artiste » théologique n’y trouve plus sa place. Nous avons très généralement là, dans le champ historique que nous prenons en considération, mais aussi bien aujourd’hui, deux attitudes invariables, celle d’une acceptation réactionnaire, anachronique, académique et celle d’un refus injustifié (alors injustifiable théoriquement) qui prend la forme d’un volontarisme « engagé ». Je dirais que dans un cas comme dans l’autre l’acceptation ou le refus (du genre « dieu est mort ») de cette notion d’art vient remplir un vide, celui d’un défaut de science où se précipite l’idéologie. Pour revenir a la polémique Eisenstein/Vertov, il est évident que la position d’Eisenstein n’a rien d’académique, et que tout son travail théorique consiste à donner une définition de sa pratique qui ne soit pas enfermée dans la forme théologique de l’art. Mais le caractère mal défini de ses formulations, la façon dont il écarte l’articulation dialectique : pratique théorique/pratique signifiante (dans la forme « poétique » de ses interventions théoriques), le défaut de science (entre autres, très logiquement, freudienne) ; tout cela laisse le champ libre aux investissements métaphysiques que nous avons aujourd’hui les moyens de repérer. La position « théorique » de Vertov me paraît dans son refus des implications irrationnelles de sa pratique moins dialectique (au niveau de sa pratique signifiante) et plus dominée par l’idéologie « moderniste » de ce début de siècle, idéologie qu’on peut définir comme mécaniste et positiviste (Kinoglaz, 1924-1926-1928. Pour ne pas parler de la « radio-oreille »). Mais dans un cas comme dans l’autre, il faut se garder d’utiliser mécaniquement la lecture que l’on peut faire aujourd’hui des limites de telle ou telle pratique théorique historiquement déterminée. Il est évident que les positions « théoriques » de Vertov ne réduisent pas pour autant l’irrationalité productive de sa pratique signifiante, et que prendre en considération les premières en ignorant la seconde reviendrait inévitablement à verser au compte de l’académisme réactionnaire un travail riche en implications théoriques progressives. L’attitude inverse ne serait d’ailleurs pas moins négative. Si la pratique d’Eisenstein mobilise un investissement culturel beaucoup plus vaste et stratifié que celle de Vertov, il ne faut pas oublier non plus que leur objectif premier n’est pas le même. Plus immédiatement didactique, la pratique de Vertov fait intervenir dans le cadre du reportage, de la propagande, de l’actualité, des éléments « narratifs » et des effets de signifiants, qui donnent à un discours « utilitaire » une dimension qui ne peut, pratiquement, excéder certaines limites. Dans l’ensemble, la programmation d’Eisenstein est inverse. Ses références quittent le champ de l’actualité, qui ne figure jamais chez lui que sous forme d’emprunt versé au dossier de l’histoire. Fût-elle toute récente (Octobre, Potemkine) cette histoire entre dans un système d’interprétation dont l’épaisseur sémantique suppose une lecture pluridimensionnelle : l’objectif est tout autre. Je dirai, trop brièvement, que Vertov mobilise la « connaissance » au service de l’actualité là où Eisenstein la « mobilise » au service de l’histoire et qu’en conséquence les champs référentiels sont tout autres. Les deux pratiques sont complémentaires, elles ne peuvent être, se trouver opposées, hier comme aujourd’hui, qu’à partir d’un défaut, d’un manque de travail théorique au niveau des articulations des divers champs qui constituent le tout social — gel politique (pratique non dialectique gauchiste ou droitière — déviation par rapport à la théorie marxiste-léniniste).

Eisenstein, Octobre, Séquence « des dieux », 1927 (extraits).

CAHIERS — Comment vous paraît-il possible d’intégrer de façon active, productive, révolutionnaire, les acquis théoriques de la période dont nous avons parlé ? Mais aussi bien d’autres cultures, d’autres civilisations ? A un moment où les résistances ne viennent pas seulement et toujours de la part de l’Etat bourgeois et de ses agents officiels, mais de tous les obscurantistes qui en font le jeu, objectivement ?

PLEYNET — Dans la perspective d’un retour théorique sur les soixante premières années de ce siècle, je crois qu’il faut prendre garde de ne pas confondre les symptômes avec la maladie. C’est dire que de toute façon une préparation théorique s’impose, qu’une pratique sociale rectifie et développe. Cette articulation dont les deux termes sont inséparables peut seule permettre d’affronter d’inévitables effets de décentrements politiques ou idéologiques dans une discipline spécifique donnée — comme par exemple ce qui s’est marqué en Russie soviétique avec « l’agit-prop », Prise du Palais d’Hiver, etc., conditions inévitables de la prise du pouvoir par les bolchéviks. Comme l’écrit Lautréamont : « les phénomènes passent je cherche les lois », or nous sommes toujours en état de nous laisser prendre aux phénomènes, de devenir les représentants de la loi, d’où le constant aplatissement les uns sur les autres des divers champs constituant le tout social, et les constantes rectifications théoriques qui s’imposent. Nous avons là une forme, une structure de déchiffrement particulièrement efficace, productive. Pour prendre un exemple, si vous voulez, on peut montrer comment le refus de la notion « d’art » dans un certain contexte historique donné, répond, face à une transformation sociale et à l’idéologie régressive qui la masque, à un besoin de science. Mais on peut aussi prendre en considération et montrer comment le recours à des systèmes relevant d’autres civilisations, d’autres modes de pensée, répond, non pas à un goût de l’exotisme, mais à une progression théorique due à une transformation sociale mettant en évidence certaines contradictions difficilement pensables dans le cadre culturel qui les produit. Si l’on pense au caractère dominant de la pensée idéaliste en Occident, à la pression qu’elle a exercé au cours des siècles et qu’elle continue à exercer à travers les divers appareils, idéologiques et autres, qu’elle a investis — il est bien évident que la pression nouvelle, toute nouvelle, exercée par la pensée matérialiste, ne peut pas ne pas faire surgir des conflits que les structures du savoir ne sont pas forcément préparées à rendre productifs. Le recours à des systèmes relevant d’autres civilisations serait alors le signe d’un manque de la science allant chercher le travail productif là où il se trouve. Pour ce qui est du texte d’Eisenstein que vous publiez (Le Mal voltairien), au Mexique [25] et en Chine ; une citation de ce texte éclairera ce que je cherche à définir :

« ... ici se ferme d’une façon singulière le cercle de la connaissance. La pensée chinoise — mon Dieu, mais c’est précisément ce que je n’avais pu maîtriser en piochant le japonais ! L’une comme l’autre langue a conservé comme moyen d’expression ce mode prélogique du langage matériel, dont soit dit en passent, nous nous servons lorsque nous nous parlons « à nous-mêmes » — dans le discours intérieur. Ce discours intérieur m’avait déjà captivé auparavant — mais encore sans que je fasse le lien immédiat avec les problèmes qui devaient m’occuper totalement par la suite, sur le plan purement scientifique. »

C’est là une note qui a la plus grande importance et qu’il conviendrait de travailler, en rectifiant tout ce que peut charrier la notion de « discours intérieur ». Le caractère spontané du refus de « l’art », qui n’est au fond que la forme embryonnaire de la conscience d’un plus à produire, et le caractère forcément réfléchi de l’emprunt culturel (extérieur) répondent en un double mouvement, et chacun à leur façon, à un des objectifs que Lénine donne à la « théorie de la connaissance ». Lénine écrit :

« Des philosophies antérieures, il [le matérialisme dialectique] garde « l’étude de la pensée et de ses lois, la logique formelle et la dialectique » — mais la dialectique dans la pensée de Marx, d’accord en cela avec Hegel, comprend ce qu’on appelle aujourd’hui la théorie de la connaissance, la gnoséologie qui doit également considérer son objet historiquement, en étudiant et en définissant l’origine et le développement de la connaissance, le passage de la non-connaissance à la connaissance. »

Lénine note ce que le matérialisme dialectique garde, nous n’allons pas nous étendre sur ce qu’il met en question, ce qui nous arrête et nous intéresse ici étant le vaste champ d’investigation qu’il ouvre et où nous avons à travailler, travail au demeurant largement ouvert aux critiques positives. Reste à s’entendre sur ce point, pour ma part je ne démordrai pas de ce qu’écrivait déjà (!) Lucrèce : « Certains penseurs estiment que toute science est impossible, or ceux-là ignorent également si toute science est possible... Je n’accepte point de débat avec quiconque prétend marcher la tête en bas. » Que dire d’autre des interventions obscurantistes, style Lebel, dont l’ignorante puérilité le dispute à la mauvaise foi ? Que dire d’autre des philistins de la « lisibilité » ? Nous sommes en 1971, nous disposons d’un matériel scientifique et théorique considérable qui est loin d’être maîtrisé et dont une importante partie se trouve aujourd’hui en France à la disposition de tout intellectuel qui s’en inquiète tant soit peu — mais s’il est vrai que l’existence sociale des hommes détermine leur pensée, on comprend bien que ne soit pas très grand le nombre des intellectuels préparés à penser leur travail en fonction des acquis de la théorie marxiste-léniniste.

Ceci pour ce qui nous concerne aujourd’hui. En ce qui concerne Vertov et Eisenstein le problème est plus complexe dans la mesure où, comme le signalait tout à l’heure Narboni, l’alphabétisation était loin d’être terminée en URSS dans les années 20. C’est une chose qui est soigneusement à distinguer que cette « lisibilité » liée à l’alphabétisation — elle est d’autant plus à distinguer que Vertov a tenté de la prendre en considération, et que certains de ses films jouent un rôle éducatif précis dans ce sens. L’autre aspect du problème est, hier comme aujourd’hui, évidemment politique et eut être marqué par diverses formes de déviations (gauchisantes ou droitières — dogmatiques ou réformistes de la théorie marxiste-léniniste) ceci étant à entendre aussi bien au niveau des individus qu’au niveau des institutions. A partir de là, si vous voulez, en ce qui concerne les attitudes réciproques de Vertov ou d’Eisenstein, nous abordons les déterminations biographiques qui permettent à tel ou tel sujet (à tel ou tel être de classe) de prendre plus ou moins conscience de la réalité des contradictions qui sont les siennes et de pouvoir les rendre plus ou moins productives dans tel contexte historique déterminé. Pour Vertov, comme pour Eisenstein, ce travail reste à faire, il est d’ailleurs d’une certaine façon inévitable si l’on veut pouvoir disposer de tous les effets des discours que produisent ces deux cinéastes. Alors pourra, peut-être, être posée la question de l’élément moteur déterminant, au niveau de l’économie sexuelle, de la pratique cinématographique. Mais nous entrons là dans un tout autre débat.

Entretien réalisé avec Pascal Bonitzer et Jean Narboni,

relu et récrit par Marcelin Pleynet.

Cahiers du cinéma 226/227, janvier-février 1971.

Eisenstein

par Julia Kristeva

Extrait de « cinéma/pratique analytique/pratique révolutionnaire » Cinéthique 9/10 (avril 71).

Cet extrait fait suite à celui que j’ai déjà publié sous le titre Méditerranée (une analyse).

[...] On pouvait supposer que l’invention de la caméra comme technique de projection-représentation devait empêcher cette intervention analytique, en vouant le film à la représentation seule, et c’est en effet ce qui se produit dans la grande majorité des films actuels.

Pourtant, la faute n’en est pas, me semble-t-il, au système même de la caméra comme procédé technique. J.L. Baudry l’a rappelé ici-même, Freud a comparé le fonctionnement du rêve au mécanisme de l’appareil photographique, tout en rectifiant, par la suite, cette comparaison [26].

Plus spécifiquement, l’écran offre à la caméra la possibilité d’une inscription spatiale et dynamique, à la façon d’un hiéroglyphe mobile en formation. L’avantage en est moins de nous donner une « représentation complète de la réalité » que de restituer à nos habitudes linéaires de penser, la logique d’un rêve ou d’un idéogramme. Ayant été construit selon les principes idéologiques de la représentation, mais parce qu’il est une technique (un appareil), le cinéma peut déconstruire ces principes en reproduisant le mouvement propre de son fonctionnement. Ceci ne veut pas dire que le cinéma quitte la représentation ; au contraire, c’est à lui d’en assurer la durée lorsque la littérature semble se frayer un autre espace... Mais c’est lui qui, à cause de sa logique technique, a la possibilité de démonter la représentation — de la démontrer. De nous montrer que ce que nous nous représentons dans la ratio de la communication à sujets, se produit dans un espace à quatre dimensions, la quatrième étant la couleur selon Eisenstein.

Dès ses débuts, donc, le cinéma cherche sa spécificité dans un langage autre que celui de la communication linéaire, langage nouveau, dépaysant, analysant, dissolvant les formes et les idéologies de notre culture.

Eisenstein apprenant le japonais, s’intéresse aux formes hyper-sémiotiques de l’art indien et compare la logique du montage à celle de l’idéogramme. Parallèlement — et ce parallélisme est une loi pour un « art » qui se vit comme « pratique » — il déconstruit les dogmes de la société bourgeoise (cf. l’article de M. Pleynet sur la place d’Eisenstein dans la culture soviétique et en France aujourd’hui, « Le front gauche de l’art », Cinéthique 5) : rappelons les scènes de l’église dans le Pré de Béjine ou bien le film qu’il projetait de faire sur Giordano Bruno (1939-1940) ; simultanément Eisenstein porte à l’écran des civilisations « autres » (« Viva Mexico », le projet de film sur Lawrence d’Arabie, etc.). Ne pas comprendre cette simultanéité et ce parallélisme (subversion formelle et idéologique en même temps qu’intérêt pour les pratiques sémiotiques de l’Orient) révèle non seulement une pensée bornée (dont fait preuve telle « autorité » en exercice traitant de « parisien » le dernier livre de Roland Barthes sur le Japon [27]), mais constitue un geste répressif contre le mouvement même de l’ « art » contemporain.

Les positions d’Eisenstein étaient la conséquence d’une connaissance profonde des possibilités logiques que contient la technique cinématographique dans les trois phases qu’il lui dégageait :

1. cinéma « uniponctuel » qui suppose une composition plastique ; phase pour Eisenstein dépassée et sans intérêt historiquement rénovateur ;

2. cinéma « pluriponctuel » qui suppose une « composition de montage » : c’est ici qu’il va développer ses idées sur le montage hiéroglyphique et sur sa logique qui « laboure » l’idéologie superficielle des individus de notre civilisation ;

3. cinéma de ton (« tonfilm ») fondé sur une composition musicale (cf. « Le montage dans le cinématographe... » (1937), in Œuvres choisies en 6 vol., vol. II, Moscou, 1965).

Pourtant, le souci d’Eisenstein de tirer des possibilités de sémiotisation nouvelle à partir de la logique du cinéma, est indissociable de son souci de situer ce travail dans le matérialisme dialectique et dans le matérialisme historique. Le cinéma révolutionnaire découle des possibilités logiques de la production du film (qui sont, dirons-nous, les possibilités logiques de démontage de la représentation) pour briser l’ancienne idéologie au nom d’une nouvelle conception du monde laquelle, en même temps, exerce sur ses « possibilités logiques » une action rétroactive :

« La forme révolutionnaire est la production de procédés techniques justes pour concrétiser une nouvelle conception et une nouvelle approche des objets et des phénomènes — une nouvelle idéologie de classe, pour un véritable renouveau non seulement de la portée sociale mais aussi de la nature matérielle et technique du cinéma recouvert par ce qu’on appelle un "contenu bien à nous" »...

Non pas « recherche » de formes correspondant au nouveau contenu, mais prise de conscience logique de toutes les phases de la production technique en correspondance avec le « nouveau type d’énergie » — la nouvelle idéologie dominante —, voilà ce qui donnera ces formes révolutionnaires de l’art que jusqu’à présent on veut encore « deviner » de manière spiritualiste.