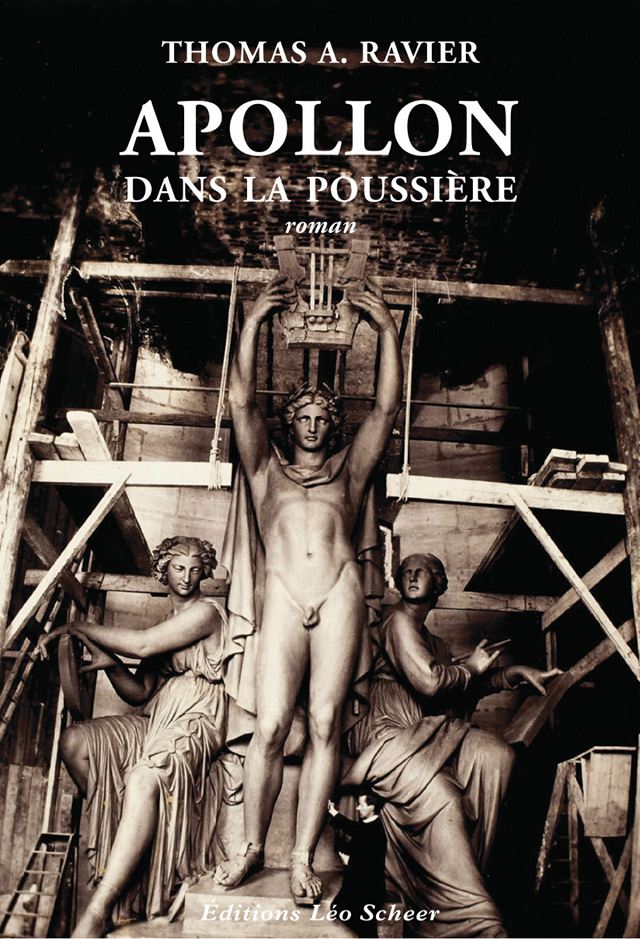

Thomas A. Ravier a publié, en mai 2019, Apollon dans la poussière, chez Léo Scheer. Zoom sur un écrivain singulier, rare dans les médias, amoureux du sud, du baroque, du jazz, du rap, de la littérature et... du cinéma.

Mené sur un rythme haletant entre Paris, Amsterdam et la Côte d’Azur, Apollon dans la poussière est un polar à l’étrangeté baroque et la stylisation nocturne, qui ne sont pas sans rappeler les films de David Lynch.

L’architecte Christian Gambe accepte la commande d’une mystérieuse industrielle hollandaise : le premier cimetière aux tombes entièrement transparentes. Il viole, aux yeux de notre civilisation, un énorme tabou. Dès lors, sa vie personnelle tourne au cauchemar. D’un côté, l’internement de son frère écrivain qui semble succomber à la folie. De l’autre, la guerre que lui mène sa femme, Madeleine, une cantatrice qui a vu sa carrière s’interrompre après un accident de voiture dont elle tient son mari responsable.

Lorsque Christian découvre que tous ces événements sont liés, il comprend qu’on le manipule. Quelle est cette inquiétante inconnue à la Jaguar rodant autour de son frère ? D’où vient la bague que Christian offre à Madeleine pour son anniversaire ? Pourquoi ce souvenir persistant de Blanche-Neige dans son cercueil de verre ? Le sacrifice d’un rossignol dans un jardin du Midi était-il nécessaire ? Et que vient faire ici la momie de Marguerite Duras ? La réponse à toutes ces questions se trouve-t-elle dans les Évangiles ou dans Les 7 boules de cristal ?

Un roman en dix chapitres et un épilogue.

Entretien avec Thomas A. Ravier

Arnaud Jamin, Diacritik.

Thomas A. Ravier : « La littérature grandit de maintenir la vitalité d’une ambiguïté sans cesse approfondie » (Apollon dans la poussière)

Il nage à contre-courant, mais en rythme. Thomas A. Ravier, né en 1969, est un écrivain éblouissant qui depuis 1994 publie essais et romans dans lesquels une formidable verve cavale. Le scandale Mc Enroe, Éloge du matricide : Essai sur Proust et L’œil du prince [1] chez Gallimard – L’infini faisaient détonner une trinité stylistique autant inédite qu’inouïe (tennis, littérature, cinéma). Il y a deux ans Les hautes collines (Gallimard – Haute enfance) documentait la douloureuse vente d’une maison de famille. L’année dernière son essai chez Léo Scheer Sans le baroque, la musique serait une erreur annonçait la couleur d’un amour sans limites pour cette forme particulière de pulsion de vie dans les arts dont il est le digne héritier. Son nouveau roman Apollon dans la poussière, toujours chez Léo Scheer se lit sans lever les yeux, la puissance des personnages fixant le lecteur au texte et le doute imposant partout le désir. Le genre de texte qui avance et qu’on ne peut laisser.

Tout le monde veut lui parler de son célèbre texte sur le rappeur Booba paru dans la NRF il y a plus de 15 ans. Un fait de guerre et de prédiction qui pourrait lui valoir une reconnaissance facile à l’heure des réseaux. Mais il refuse d’y être cantonné. Cela tombe bien, il n’en sera pas question dans le grand entretien qu’il nous a accordé.

Une intrigue, une enquête, de l’action. Apollon dans la poussière peut apparaître comme un polar sous influence cinématographique. Êtes-vous parti de cette forme particulière de récit pour l’écriture de votre texte ?

Dès la genèse du livre, j’ai décidé de laisser intervenir dans le processus d’écriture ma cinéphilie. Jusqu’ici, j’avais toujours pensé que l’influence du cinéma ne pouvait qu’être préjudiciable au roman. Pour preuve, les romanciers contemporains, qui baignent dans le visuel. J’entends par visuel un rapport à la vérité à la fois trop cru et trop mou.

La littérature entretient un rapport à l’invisible, donc à la révélation, alors que le cinéma, a priori, est rivé à la question de la représentation. Plutôt qu’un polar, ou même qu’un polar méridional, je dirais qu’Apollon dans la poussière est un livre nocturne. La nuit libère un certain nombre d’images, et finalement tout un refoulé plastique, comme dans les rêves.

Je dois dire que j’ai été profondément marqué par le geste de Yannick Haenel que je lis depuis des années avec beaucoup d’intérêt. Haenel a entièrement renouvelé l’usage de la vidéothèque. Avec Tiens ferme ta couronne, il m’a réconcilié avec des films… que je n’ai jamais vus ! Cette nouvelle intelligence de la vidéothèque en action m’a sans doute encouragé à dépasser ma méfiance initiale. Mais c’est aussi une influence plus « scénographique » que je dois à une cinéphilie de jeunesse issue de cette culture des « Cahiers du cinéma » qui fut la mienne, avec le dogmatisme que cela suppose, à un moment où je voulais être cinéaste.

J’ai écrit sur Hitchcock, mais aussi sur la période américaine géniale de Fritz Lang, de même que sur l’œuvre de Robert Bresson qui a sauvé le cinéma (L’œil du prince/ Gallimard 2008). Tous ces films pourtant si dissemblables ont en commun une construction narrative qui s’élabore généralement autour d’un objet autant que d’un personnage principal. C’est le procédé dit par Hitchcock du « MacGuffin » : on suit la circulation d’un objet clef, circulant de main en main. Voilà une des premières idées de mon livre : créer un récit à partir d’un objet aussi ambigu et sulfureux que possible, un objet au pouvoir maléfique, en l’occurrence une bague. Cette bague, c’est une topaze dont on va découvrir qu’elle aurait supposément appartenu à Marguerite Duras. Laure Adler l’a raconté dans sa magistrale biographie : Duras aurait donné une topaze à un chef de la Gestapo, dans le but de faire libérer Robert Antelme des camps. Avant de se donner elle-même, soit dit en passant. Sacré pacte faustien !

Justement, la puissance de la littérature par rapport au cinéma tient selon moi à tout ce qui peut être formulé sur le sujet féminin. Le cinéma a un cahier des charges publicitaire. Il relaie en cela les magazines, la publicité… Il travaille à véhiculer un mensonge de masse sur ce qu’est la substance féminine. Qu’on ne s’y trompe pas, de Godard à Lynch l’idolâtrie fonctionne à plein régime. En imaginant le personnage de la chanteuse lyrique, j’avais dans l’idée de jouer avec l’inconscient cinéphilique du lecteur.

J’ai prénommé ma cantatrice Madeleine, évidemment en référence à Hitchcock et au personnage de Vertigo. Mais si mon livre entend exploiter la mémoire du cinéma, il entend aussi montrer les limites de cette imagerie féminine. Ce qui manque au cinéma, c’est évidemment une pensée de la voix humaine, une voix dont le seul enregistrement mécanique ne suffit pas. L’intériorité de la voix, c’est autre chose. Faute de faire entendre cette intériorité, on en reste encore une fois à une simple question de représentation.

Mon roman est donc délibérément construit autour d’une impasse : Madeleine a perdu sa voix après un accident ; mais Apollon aidant, elle va retrouver son chant. Les Dieux vont la porter plus loin que ce que produit le seul charme vénéneux de la cinéphilie. C’est polémique. J’avoue, je touche à l’idole ! Une grande faute du point de vue de la religiosité du spectacle, non ? Trouvez- moi, depuis Sollers, un écrivain, aujourd’hui, capable de voir non pas l’enfer mais l’envers des femmes ? Non seulement, entre les hommes et les femmes, il s’agit, comme j’aime à le dire, d’une guerre de religion, mais aussi, d’une certaine façon, d’une guerre grammaticale ! Et tant mieux. Nier ce clivage, ou l’affadir à l’échelle d’une civilisation, c’est s’en prendre au langage lui-même, qui vit de cette tension interne. Sur cette question, c’est peu de dire que les écrivains du 21e siècle – et particulièrement les écrivains français – sont d’une timidité confondante. Haenel, par exemple, que j’admire infiniment comme artiste, a la sagesse de se cantonner à cette dimension du sacré féminin. Les déesses s’imposent, le matriarcat n’est pas inquiété. Dans son livre sur le Caravage, il s’identifie au geste criminel, pour ne pas dire castrateur, de Judith, c’est étonnant. Ce n’est pas ma position. Autant je suis terriblement attentif à la présence des déesses, autant je ne crois pas que seule une femme puisse encore nous sauver, pour le dire ironiquement. Haenel a choisi de s’éloigner au maximum de la position sollersienne, à savoir que le monde appartient aux femmes, c’est-à-dire à la mort. Ça explique du reste son succès, suspect, compte tenu de la beauté de son œuvre et du mauvais goût de la réception critique. A l’opposé du spectre, vous avez Houellebecq qui du tréfonds de son nihilisme donne dans la misogynie organique. Sinistre ! Je prétends que la littérature offre, dans ce domaine, des possibilités autrement pénétrantes. Et autrement riches.

Avec Apollon dans la poussière, j’ai tenté de disséquer sur un mode comique la femme française et son ADN « durassien ». Duras, pour une Française, c’est une malédiction qui se transmet de mère en fille ! Pour autant, dans mon esprit, le roman doit s’imposer comme un espace privilégié de la véritable émancipation féminine (et non celle programmée par le magazine universel). A savoir l’expression d’une jouissance inconditionnelle. Ni fée, ni sorcière ! Voilà un slogan intéressant, non ?

Apollon dans la poussière est un roman de personnages. Vous y apportez un soin et une importance capitale. Madeleine, chanteuse lyrique qui a eu un accident et qui ne chante plus. Son mari Christian, un architecte dans la mouvance nihiliste contemporaine et son frère Clarin, écrivain « en congé sabbatique depuis sa naissance ». Tous s’opposent tout à tour. Et puis, le dieu Apollon est dans les coulisses…

Apollon apparait très tôt dans l’élaboration du livre : avec son caractère absolument indécidable. Apollon, c’est à la fois la lyre et le couteau. C’est un dieu solaire, mais aussi – on le sait moins – nocturne. J’ai été troublé par la disparition récente de Marcel Detienne, laquelle intervient au moment de la sortie de mon roman. Dans ses travaux Detienne a totalement renouvelé la perception que nous avions d’Apollon en insistant justement sur la violence du dieu et son côté sacrificateur.

Homère décrit Apollon au début de L’Iliade comme « pareil à la nuit ». Cette idée d’un dieu dont on ne peut déterminer immédiatement la nature – lumineuse ou ténébreuse ? Diurne ou nocturne ? – s’est reportée sur l’identité des personnages. Je voulais faire un livre dans la grande tradition baroque : avec des identités au sujet desquelles on ne peut pas statuer. Je voulais qu’il soit impossible au lecteur de déterminer la nature profonde des personnages, et pour ce faire, jeter le doute sur chacune de leurs actions, si radicales soient-elles. Mon roman repose donc moins sur une opposition binaire entre le bien et le mal, ou le jour et la nuit, que sur une oscillation, une rotation permanente. Que la narration se nourrisse d’une opacité énigmatique qui se renforce progressivement. C’est le contraire de ce qu’on peut attendre d’un récit initiatique classique, avec son jeu d’éclaircissements jusqu’à une résolution finale. C’est un polar à l’envers, en somme.

Parmi les personnages principaux, en effet, un écrivain marginalisé, mis sur la touche, prisonnier de ses élucubrations, victime de sa position exagérément littéraire sur le monde, oisif, œuvrant dans la situation du bouffon du théâtre élisabéthain que j’affectionne tant. En face de lui, son frère, un architecte à la mode, pragmatique, résolument nihiliste, qui est du côté des proportions, de la rationalisation technique, de l’utilité. L’architecte milite pour la forme, le monde visible. Il prend parti pour l’espace. Apollon apporte son soutien à tous ces personnages. Il les surveille favorablement, sans que ces derniers en aient forcément conscience. Il est derrière l’architecte puisqu’il est aussi le dieu des architectes – Detienne parle d’une « pulsion de bâtisseur », d’un « dieu des formes spatiales ». Bien sûr, en premier lieu, il est du côté de Madeleine, du côté de la chanteuse lyrique. Sauf que cette dernière a toujours cru qu’au-dessus de l’Opéra Garnier, qui est son lieu tutélaire, se tenait Orphée, alors qu’il s’agit bien d’Apollon. Aussi vit-elle dans l’ignorance d’une protection divine pourtant agissante. C’est ce trouble, cette constante ambiguïté qui m’intéresse. Le personnage de l’écrivain se présente apparemment dans la situation, sinon du saint, en tout cas de la figure rédemptrice. Jusqu’au moment où, lui qui incarne un rapport pour ainsi dire innocent à la nature, se retrouve l’auteur d’un crime diabolique, allant jusqu’à assassiner un rossignol, le temps d’un mystérieux sacrifice. Le salut est donc remis en cause, la rédemption à rechercher ailleurs, autrement.

Ces personnages déploient la parole : le tiers du récit est constitué par des dialogues et c’est une nouveauté dans votre parcours littéraire. Comment ce dispositif stylistique s’est-il imposé ? Le livre est aussi absolument hilarant. Plusieurs scènes, dont un échange de mails entre époux ou l’évocation de la fameuse recette de la soupe aux poireaux de Duras tireront de fameux rires aux lecteurs. Est-ce une visée voulue et avez-vous ri en écrivant ce texte ?

Ce qui est intentionnel, ce sont en effet les dialogues jouant le rôle de la narration afin de pouvoir installer une tension dialectique constante. A la manière de mon architecte, je n’ai pas eu peur de rechercher une forme d’efficacité, ici rhétorique. J’ai travaillé ce dynamisme afin d’installer les dualités et les confrontations dont vous parlez. Le passage de la soupe aux poireaux de Duras est une scène de comédie, voire de vaudeville, de vaudeville culinaire. J’ai ri en la relisant. Plutôt que de parler d’humour, je préfère néanmoins parler de burlesque. Oui, il se pourrait que la vérité soit, non pas triste, mais burlesque ! Pour répondre à votre question, je n’ai pas du tout ri durant l’écriture. C’est peut-être la conséquence d’avoir pour la première fois écrit un roman où les personnages souffrent ? Comme vous le voyez, je deviens un bon citoyen, je prends au sérieux la souffrance humaine dans mes livres, j’espère qu’il m’en sera tenu compte. La souffrance, traitée comme une sensation parmi d’autres, est un matériau plus subtil qu’il n’en a l’air. Avec le détachement requis, on peut affronter les passions tristes sans tomber dans la complaisance nihiliste.

La vitesse des dialogues et des échanges dans le livre m’amène à vous demander comment votre livre se situe dans le temps présent ?

D’abord, en réfléchissant sans cesse à la manière de retourner ce Temps contraire à la sensation, ce temps hyper-fragmenté dans lequel nous sommes proprement incarcérés aujourd’hui. Nous vivons dans un temps sans dimension, c’est un fait. Il paraît que j’ai un profil technophobe ? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Paradoxalement, le phénomène de la Technique est loin de me laisser indifférent. Je préfère parler d’athéisme informatique. Un vaccin technologique passant par un usage médité de la technique pourrait-il nous permettre de nous immuniser contre l’emprise de cette dernière ? Qu’on le veuille ou non, il y a une dramaturgie du SMS, des messageries instantanées, et j’y suis attentif parce que ces nouveaux modes de communication – indépendamment de la misère symbolique ou de la pauvreté verbale qu’ils déploient – instaurent de nouveaux régimes de vitesse, et créent des rapprochements inattendus, des effets de montage absurdes qui ont quelque chose d’excitant jusque dans l’idiotie la plus tragique. Certes, mes derniers livres sont écrits dans le creuset du XVIIe siècle, ce moment où le français brille par son idéal de concision, de clarté, de fulgurance. Quand on lit Sévigné ou Pascal, on tient la clé de voûte, j’allais dire la clé de volt du français. Mais j’écris en 2019, dans le temps présent dont vous parlez, en essayant de faire converger les fulgurances du XVIIe siècle avec la vitesse inédite des réseaux sociaux. C’est un fait, je suis de ces romanciers qui se posent sans cesse des questions techniques. Je me demande sans cesse ce que j’ai entre les mains, en tant qu’instrument, avec cette langue française.

Justement la technique et son empire sont là, au centre du projet majeur de la carrière de Christian l’architecte : une industrielle excentrique, protestante et hollandaise lui commande l’élaboration et la construction d’un cimetière aux tombes entièrement… transparentes. Il se met donc à la fois à utiliser des matériaux issus de la NASA et dans le même temps il accède à une vision intraduisible par la science ou le cinéma par exemple, celle de l’authentique décomposition, de la mort qui fait face.

Exactement. Il s’agit de prendre la société à son propre jeu. Cette tyrannie de la transparence qui nous assigne fait de chaque être humain un témoin permanent, un véritable œil sur pattes. Voilà une organisation totalitaire de pointe. Avec cette image d’un cimetière aux tombes transparentes, cela m’intéressait de pousser la société dans ses derniers retranchements en imaginant ce qu’elle n’a pas, ou pas encore, l’audace, voire la perversité, de concevoir. Mais on est aussi, encore une fois, dans l’indécidabilité. C’est un cas de conscience pour l’architecte. Comment va-t-il être jugé pour cette œuvre ? Travaille-t-il à son insu à sa propre damnation ? Est-ce qu’il sert le diable plutôt que Dieu ? Est-ce qu’il devient l’agent d’une obscénité irréversible, ou, contre toute attente, l’artisan d’un retour à une tradition historique dans les usages funéraires ? Peut-être que, loin de représenter un échelon franchi dans la pornographie de la « visualition » contemporaine, son geste architectural s’inscrit-il dans la grande tradition catholique et baroque ? Toute une culture pour laquelle, rappelons-le, la mort, loin d’être l’objet d’un tabou, donne lieu à une confrontation physique aiguë. Au contraire, l’émergence de la Réforme dans les pays nordiques fut un prétexte pour éliminer autant de lieux dédiés à entretenir un rapport sensible avec notre propre finitude. On scelle ainsi une certaine vérité sur la question du Temps. Qu’on le veuille ou non, cette nouvelle mainmise électronique sur l’être humain vient du Nord et du protestantisme.

Il se trouve que Marguerite Dekkels, l’industrielle fantasque qui a passé commande de ce cimetière futuriste, a eu, comme elle l’explique, un père catholique : elle entend par là lutter contre la société hollandaise et les valeurs protestantes. A la fin du roman, je donne à lire l’article d’un journaliste catholique qui, se référant à Bossuet, fait l’éloge de ce cimetière au nom de cette notion fondamentale du catholicisme : la lumière ! Théologiquement, la transparence est une métaphore de l’Annonciation. La lumière qui s’y matérialise est divine, c’est celle du Verbe. Le parti pris architectural de mon héros est donc extrêmement ambigu. Là encore, on ne peut pas statuer. Statuer, classifier… c’est peut-être la vérité de la philosophie, mais en aucun cas celle de la littérature. Cette dernière grandit, me semble-t-il, de maintenir la vitalité d’une ambiguïté sans cesse approfondie.

Parlons de Marguerite Duras. Vous posez sa présence en filigrane, en diagonale dans votre livre qui se situe au niveau temporel autour du centenaire de sa naissance. Vous évoquez avec force une malédiction Duras. Qu’en est-il ?

En tant qu’écrivain de langue française, s’en prendre à Duras, c’est, si j’ose dire, de l’auto-défense. Mon propos n’est pas tant de débattre pour savoir si Duras est un écrivain ou une écrivaine majeure, classique ou non. Il s’agit plus largement de dépasser cette conception d’une littérature entièrement placée sous le signe de la catastrophe. Avec Duras, pas la moindre issue romanesque au nihilisme. Une position qui finit par aboutir à Houellebecq, la version rationalisée, positiviste de Duras. Je suis un grand lecteur de Colette, que je considère, quand elle est à son meilleur, comme la plus grande prosatrice de l’histoire de la littérature. Quand on a goûté au ravissement de la prose de Colette, comment supporter les incantations revêches de Duras ? Duras, au fond, c’est très moral. Bien entendu, au regard de notre époque, Colette la frivole, Colette la voluptueuse, Colette l’immorale, a perdu d’avance – je viens de publier une étude sur le « match » Colette/Duras (Barrage contre Colette, in La Revue Littéraire, numéro 78, Mai-Juin-Juillet).

Pour autant, attention, si je prends Duras comme adversaire, c’est qu’elle en a l’envergure, du moins en tant que personnage. Si Houellebecq est l’enfant sans désir romanesque de Duras, on mesure, par contraste, le charme de Duras. Alors que Houellebecq, lui, végète dans une sorte de triomphe sournois de sa propre décomposition. Il écrit comme il est, pour paraphraser le slogan d’un célèbre fast-food. Tout en la tournant en dérision littérairement, j’exploite donc ce charme un peu trouble de Duras, notamment à travers sa bague. Et je mets en quelque sorte Madeleine au défi de dépasser ce stade « durassien » envoûtant mais maléfique, celui des ombres historiques de la société française à laquelle Duras appartient de plain-pied. Et de le dépasser à travers la musique, en reconquérant sa voix, cette voix qu’elle a perdue dans un accident de voiture dont elle tient son architecte de mari responsable. Au fond, ce travail de conjuration, c’est aussi le mien, celui indispensable à mon propre itinéraire d’écrivain. J’ai dépassé, en tout cas je l’espère, le nihilisme dans les Lettres, et ce, pour commencer, par mon usage immodéré, en tant qu’auditeur, de la musique baroque et de la liberté vocale qui lui est consubstantielle. Le rap, le baroque…Je pense avoir ainsi divergé physiquement de mes contemporains dont tout l’univers rythmique repose sur la misère binaire, maladive et stéréotypée, du rock. Oui, oui, j’assume mes propos : du rock ! Le rock, la bande-son du nihilisme planétaire.

Une figure inattendue traverse aussi votre livre sous la forme de références, c’est Hergé. Des bandes dessinées de Tintin et Milou sont présentes dans le bureau de l’écrivain et certains passages à l’ambiance surnaturelle évoquent les Sept boules de cristal. Votre écriture tend-elle vers la simplicité de la mythique ligne claire belge ?

A 18 ans, il se trouve que j’ai laissé tous mes albums de Tintin dans une cave, chez une grande tante. Hasard ou non, cette dernière est morte au moment où je commençais à écrire le livre. Donc j’ai récupéré mes Tintin. Et fait le pari d’intégrer cette redécouverte à l’écriture. Sans doute ai-je voulu par là faire remonter une très forte émotion de mon enfance. Par ailleurs, en relisant Tintin à ma fille, j’ai été stupéfait par la qualité des dialogues. C’est bien supérieur à ce que beaucoup d’écrivains du patrimoine peuvent accomplir dans ce domaine. Et puis, bien sûr, il y a cette économie de moyens formels qu’on connaît, ce sens de l’ellipse… Ca va vite, Hergé, très vite ! C’est du grand art dissimulé. Au début des Sept Boules de Cristal, Tintin est dans un train, son voisin lit le journal : tout le dispositif de l’histoire est synthétisé en quelques cases. En d’autres termes, ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les bulles pour le dire viennent aisément ! Clarin, le personnage de l’écrivain, avant d’être interné, lit justement cet album d’Hergé où il est question d’une malédiction ; on pressent ainsi qu’une force occulte menace le destin de mes personnages. Encore faut-il déterminer la nature de cette malédiction qui pèse sur le récit, spécialement sur Christian, l’architecte. Enfin, esthétiquement, le fait d’avoir cherché à éliminer des dialogues toute forme d’oralité rappelle la ligne claire, sans doute, vous avez raison. Dans les derniers films de Fritz Lang, comme La 5ème victime ou L’invraisemblable vérité, il y a aussi cette sècheresse de trait qu’on a pris à tort pour une faiblesse d’inspiration. Pas du tout : c’est une prouesse d’exécution extraordinaire !

N’est-ce pas aussi le signe que vous avez trouvé votre rythme ? Question fondamentale pour un écrivain ou pour un musicien bien sûr. Céline parlait de son écriture comme de sa « petite musique »…

Pas si petite ! Pardon mais je suis consterné de voir que la question du rythme ne se pose pas, ou si mal, pour les écrivains contemporains. Je veux dire que si elle se pose, c’est à partir d’une grande indigence prosodique. On ne mesure pas assez le handicap de la langue française. Autant le français est exceptionnel pour ses vertus cliniques, pour sa précision, pour sa concision ; autant c’est une langue pour le moins fragile sur le plan scénique. A l’oral, le français, c’est tout de même très compliqué – voyez l’infériorité criante du théâtre français, malgré la beauté grandiose de l’alexandrin, comparé à celui de Shakespeare et son magma de mots !

Afin de trouver mon rythme comme vous dites, j’ai parié, une fois n’est pas coutume, sur la culture de ma génération : à savoir le rap. Quoi qu’on en pense en terme littéraire, le rap est une musique éminemment théâtrale, construite sur l’impact physique du mot, sur l’intensité syllabique. Son influence m’a aidé à surmonter ce manque de vivacité, d’accentuation orale du français. Le rock, lui, renvoie sans cesse l’auditeur à un mauvais rapport au langage. Je généralise délibérément. Autant le rappeur s’appuie sur la langue, autant le rockeur cherche à l’évacuer. Très vite, dans les années 1990, le rap français a essayé de rendre la langue française plus musicale, compatible avec cette mise en situation théâtrale, à la fois violente et parodique, de la parole. J’avais 25 ans, ce fut pour moi un exemple, une incitation extraordinaire. Inversement, que peut-on demander sur le plan de la performance littéraire à cette écrivaine à la mode que je viens d’entendre à la radio expliquer que le Velvet Underground représente un summum d’énergie, ou que Bob Dylan l’aide à se ressourcer littérairement ? Il faut en finir avec la musique d’épave ! Il faut en finir avec ce lobby s’exerçant contre la vie physique qu’est le rock ! La littérature contemporaine aurait tout à y gagner, croyez-moi. Sus au sérieux du platonisme à Rangers !

Arnaud Jamin, Diacritik, 15 mai 2019

Flash back

Thomas A.Ravier, romancier et essayiste français

Les traverses du temps par Marcel Quillévéré, 10 juin 2014.

Ses premiers romans, expérimentaux, se ressentent de l’influence d’une culture classique aussi bien que des cultures urbaines et du rap. Thomas Ravier se considère alors comme un « DJ littéraire ». Il fait très tôt le choix de très peu apparaître dans les médias.

Fantasque de Thomas A.Ravier chez Michel de Maule.

Fantasque de Thomas A.Ravier chez Michel de Maule.

Un Français au pied marin et une photographe suédoise qui prépare un reportage sur Jean Seberg se rencontrent près de Saint-Tropez dans la maison où a été tourné Bonjour Tristesse. Coup de foudre à l’ombre des palmiers, croisière sexy en voilier, pétanque et champagne… Ces vacances invitent à une suite : quelques semaines plus tard, Julien rejoint Oïga à Stockholm.

Du paradis à l’enfer… Dès son arrivée, ce Latin fantasque se retrouve confronté à un univers nocturne, à une femme raidie, à une société sclérosée par le protestantisme et qui se résume en un mot d’ordre domestique : IKEA ! La passion méditerranéenne vire au cauchemar ; la scène de ménage à la guerre de religion.

Entre satire baroque et thriller métaphysique, Fantasque propose une réflexion originale sur la violence de la standardisation moderne et des nouveaux comportements amoureux.

LIRE : Thomas Ravier, Interview Fantasque

Programmation musicale

Générique de l’émission :

Générique de l’émission :

Extrait de la Suite Panaméenne de Kurt Weill (utilisé comme thème de la célèbre chanson Youkali)

Ensemble Modern. Direction : B K Gruber

Album :"Berlin im Licht" LARGO 5114

Boccherini, Stabat Mater : Quando corpus morietur

Boccherini, Stabat Mater : Quando corpus morietur

Agnès Mellon, soprano

Ensemble 415, dir Chiara Bianchini

HARMONIA MUNDI HMC 901378

Thelonious Monk, Ruby my Dear

Thelonious Monk, Ruby my Dear

Thelonious Monk, piano

COLUMBIA C2K 65495

André Ernest Modeste Grétry, L’Amant Jaloux : Air « Je romps la chaîne qui m’engage »

André Ernest Modeste Grétry, L’Amant Jaloux : Air « Je romps la chaîne qui m’engage »

Sandrine Piau, soprano

Les Paladins. Dir Jérôme Corréas

NAIVE RECORDS OP 30532

VOIR

Booba, Tallac

Booba, Tallac

Booba

Tallac Records

Traditionnel

Traditionnel

Cachua al Nacimiento de Cristo

Patricia Petibon, soprano

Ensemble baroque La Cetra de Bâle. Dir Andrea Marcon

DG 4790079

Sonny Rollins, Saint Thomas

Sonny Rollins, Saint Thomas

Sonny Rollins, saxo tenor - Tommy Flanagan, piano - Max Roach, batterie - Doug Watkins, basse

WEA 0630-12079-2

Max Roach & Oscar Brown Junior, Prayer

Max Roach & Oscar Brown Junior, Prayer

Abbey Lincoln, chant ; Max Roach, percussion ; Booker Little, trompette ; Julian Priester, trombone & James Schenk, Michael Oltunji, Ray Mantilla, Thomas Du vall.

Candid CCD 79002

J S Bach, Messe en Si

J S Bach, Messe en Si

Alfred Deller, haute-contre

L’Ensemble Baroque de Gustav Leonhardt

Vanguard Classics VANC 08506971

« Ceci n’est pas un traité musicologique mais les mémoires d’un auditeur libre venu renier le testament musical de cette humanité nocturne qui va de Wagner à Daft Punk. Et poser une fois pour toutes la question : comment des ténèbres du XXe siècle a pu surgir la lumière de Monteverdi, Purcell, Lully, Vivaldi, Bach, Haendel… et tant d’autres ?

« Ceci n’est pas un traité musicologique mais les mémoires d’un auditeur libre venu renier le testament musical de cette humanité nocturne qui va de Wagner à Daft Punk. Et poser une fois pour toutes la question : comment des ténèbres du XXe siècle a pu surgir la lumière de Monteverdi, Purcell, Lully, Vivaldi, Bach, Haendel… et tant d’autres ?

Fallait-il que chute monstrueusement le genre humain pour mériter d’entendre, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la voix miraculeuse d’Alfred Deller ? Le chaos assourdissant de ce monde serait-il le détonateur de ce retour en grâce de la voix qu’incarnent la Billie Holiday de Versailles Agnès Mellon ; la reine du jour Sandrine Piau ; la gitane de Pleyel Patricia Petibon ; la comète Jaroussky et ses coruscantes coloratures ?

“Sans la musique, la vie serait une erreur” disait Nietzsche. Rectification : sans le baroque, la musique serait une erreur ! »

Thomas A. Ravier

Thomas A. Ravier écrit et publie depuis 1994, influencé aussi bien par le XVIIe siècle que par le rap, il poursuit une oeuvre baroque volontiers imprécatrice quand il s’agit de contester son époque.

Des extraits de Sans le baroque, la musique serait une erreur ont été publiés dans la revue L’Infini (n° 127, été 2014).

Baroques mystiques, avec Thomas Ravier et Stéphane Barsacq

Classic Club par Lionel Esparza, 8 janvier 2019.

En direct et en public depuis l’Hôtel Bedford à Paris.

A la table des invités :

Thomas A. Ravier (romancier et essayiste) qui publie Sans le baroque, la musique serait une erreur aux éditions Léo Scheer.

Thomas A. Ravier (romancier et essayiste) qui publie Sans le baroque, la musique serait une erreur aux éditions Léo Scheer.

Stéphane Barsacq (écrivain) pour son dernier livre : Mystica aux Éditions de Corlevour.

Stéphane Barsacq (écrivain) pour son dernier livre : Mystica aux Éditions de Corlevour.

Programme musical

Antonio Vivaldi, Zeffiretti che sussurate RV 749

Antonio Vivaldi, Zeffiretti che sussurate RV 749

Sandrine Piau (soprano), Modo Antiquo, Federico Maria Sardelli (direction)

Naïve OP 30411

Marc-Antoine Charpentier, Sans frayer dans ce bois, chaconne pour soprano et continuo

Marc-Antoine Charpentier, Sans frayer dans ce bois, chaconne pour soprano et continuo

Patricia Petibon (soprano), La Cetra Barockorchester Basel, Andrea Marcon (direction)

Deutsche Grammophon 479 0079 5

Henry Purcell, Music for a while

Henry Purcell, Music for a while

Alfred Deller (contre-ténor), Wieland Kuijken (basse de viole), William Christie (clavecin)

Harmonia Mundi HMG 50249

Jean-Sébastien Bach, La Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 - Air : "Ich will dir mein Herze schenken"

Jean-Sébastien Bach, La Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 - Air : "Ich will dir mein Herze schenken"

Sunhae Im (soprano), Akademie für Alte Musik Berlin, RIAS Kammerchor, Staats-und Domchor Berlin, René Jacobs (direction)

Harmonia Mundi HMC802156.58

Frédéric Chopin, Prélude op. 28 n° 1

Frédéric Chopin, Prélude op. 28 n° 1

Sviatoslav Richter (piano)

Decca 475 8637

Johannes Brahms, Klavierstücke op. 118/5 : Romanze ; Andante

Johannes Brahms, Klavierstücke op. 118/5 : Romanze ; Andante

Hélène Grimaud (piano)

Erato 0630-14350-2

Nicola Porpora, Siface - Usignolo sventurato

Nicola Porpora, Siface - Usignolo sventurato

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano), Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini (direction)

Decca 478 3390

LIRE : Ouïr sans entraves, le baroque, par Thomas A. Ravier, écrivain

Une enfance au Lavandou, ou le XVIIIe siècle en tongs, par Thomas A. Ravier, bouffon ésotérique

Il y a 18 ans...

Stéphane Zagdanski et Thomas Ravier, Conversation sur la littérature

19 septembre 2001

[1] Cf. sur Pileface : William Faulkner et Howard Hawks, Leçon de ténèbres (sur Godard) et Valeur d’usage et valeur d’échange (sur Hitchcock).

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?