« À droite l’aube d’été éveille les feuilles et les vapeurs et les bruits de ce coin du parc, et les talus de gauche tiennent dans leur ombre violette les mille rapides ornières de la route humide. Défilé de féeries. »Rimbaud, « Ornières », Illuminations.

Nicolas Poussin, L’inspiration du poète, 1629-1630.

Photo A.G., Le Louvre, 25 janvier 2017. ZOOM : cliquer sur l’image.

Marcelin Pleynet, Chroniques du journal ordinaire (extraits). Montage d’Augustin de Butler.

Ironie 173.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Je regarde briller ce qui brille [1].

Blévy, 1er janvier 1997

« De la fenêtre du bureau la vue s’étend jusqu’à la rivière et la ligne des peupliers qui ferment l’horizon. Depuis des années et des années et plus encore, chaque matin, à l’aube, cette campagne d’Eure-et-Loir s’ouvre comme de l’intérieur sur l’horizon sans fin, la prairie proche, les champs du ciel… Des nuages parfois passent sur la page blanche où déjà une voix se fait entendre et qui ne consiste qu’à être là, immobile derrière cette table comme une fenêtre sur la terre… J’imagine… Non, je n’imagine rien. Chaque matin à cette table, à l’aube, rien d’autre… le temps de prendre mon stylo et de traverser la page… le charme du jardin, les magnolias, le parc, l’allée et la perspective entre les grands chênes, la prairie. Au fond le ruban de la rivière, une barre d’argent, les peupliers. Chaque matin tout s’ouvre à nouveau devant moi sur la voie droite. »

« Le bruissement des arbres. Le ciel maintenant doré. Les premières couleurs. Je les emporte avec moi. Ici et là… la même transparence, le même accueil matinal. Ici comme à Florence, à Rome, à Taormina ou sur la mer Égée. Tout pareil. Le même entretien et cette percée de la lumière grise, rose ou bleue qui s’impose progressivement. À Dublin, Buck Mullingan, dans l’air suave du matin, psalmodiant “Introïbo ad altare Dei”. Ça commence comme ça, les dieux ne sont pas loin, quelque chose est attendue. Bénie soit la clarté qui bénit.

Ici chaque matin trace la perspective, et les ombres peu à peu, elle conduit aussi loin que mon cœur peut le désirer. Et encore bien plus loin, jusqu’au détroit, jusqu’à la passe où des voix se font entendre d’un charme inouï et qu’il faut écouter sans les suivre. Chaque matin aux premières heures, comme au premier jour de l’année, quelque chose est attendu, une certitude qu’il faut risquer. Ils le savent si bien qu’ils en rient. C’est comme un rire léger qui froisse la surface de l’eau et argente le feuillage des oliviers. Chaque seconde immobile, chaque minute suspendue dans l’instant, construite suspendue en elle-même et déjà conduite, précipitée dans le jour qui vient. Appuyé sur cette pesanteur, chaque matin la feuille blanche est comme une roue ouverte à toutes les révélations, chaque éclat sur le mur, sur la prairie, les premières notes d’une partition. Immobile et conduit je trouve, je retrouve la vision assurée, la mémoire et l’oubli ouverts aux deux bouts… et le cheminement sur la terre.

La reliure des livres brille dans la pénombre, le jour à la fenêtre le dispute à la clarté des lampes. Le soleil passe de l’autre côté. »

Blévy, 19 octobre 1997

« Le ciel est couvert. Derrière les fenêtres de la bibliothèque : les peupliers dans l’air humide et frais. Une pluie fine et transparente, un léger brouillard attendrit et avive les couleurs, le toit des granges, les grands peupliers verts et gris qui bouclent l’horizon dans le bruissement froissé des feuilles.

Sur mon bureau, venue je ne sais d’où, une carte postale : Poussin, Saint Jean à Patmos. L’horizon s’ouvre de l’intérieur. L’apôtre est assis au premier plan, seule figure humaine, la tête auréolée d’or. Deux feuilles blanches sont posées près de lui. Il écrit dos à dos avec l’aigle… et l’échelle du monde : proximité des ruines, une colonne brisée, un socle cruciforme, vide. Ouverture du panorama : au loin la ville, ses monuments, un obélisque, les temples, un bras de mer encerclé aux pieds des collines qui dessinent l’horizon… Plus loin, la clarté du soleil levant, “le palais fastueux que les dieux ont bâti”. »

Nicolas Poussin, Saint Jean à Patmos, 1640.

Art Institute of Chicago. ZOOM : cliquer sur l’image.

Blévy, 4 octobre 1980

« Je pourrais passer des heures, des jours entiers à noter le lent déplacement de la lumière sur le mur du jardin. Je peux être attaché à cette chaleur qui passe sur le mur du jardin comme à la vie même. Toute ma vie est là dans la sensualité diffuse de la lumière et des couleurs qu’elle brûle. Toute ma vie, ce très peu de vie des pierres de la muraille qui brûlent en fin d’après-midi d’un feu roux et blond toujours prêt à s’éteindre. Ai-je jamais vécu autre chose que cet éclat de la lumière qui dans la chute du jour pénètre l’âme comme un parfum ? En fin d’après-midi chaque plante, chaque chose semble s’ouvrir à un volume que la douceur de la lumière enveloppe d’une chaude confiance. Lentement passe et décline ce que nous connaissons, la vigne, le laurier, le toit d’ardoises bleues du clocher voisin ; l’air se fige et il semble presque, alors, qu’on puisse tenir la journée dans son ultime présence. Mais les ombres pâlissent, rosissent, toute la maison s’éclaire du couchant dont les rayons touchent maintenant le pied de la cheminée du petit salon du rez-de- chaussée. L’humidité de la rivière proche se fait sentir, le vent commence à se lever, et même le chant des oiseaux se rouille dans le bruissement des feuilles. Le jour passe. Il est passé. Je le sais, je l’ai suivi. Je l’ai suivi comme j’aime suivre un livre, un écrit, sans autre volonté, sans autre désir que d’être là, d’être présent à celui-là. Je passe ainsi très facilement de la page à la lumière du jour sur le gravier du jardin, sur le treillis de bambou où les roses commencent à sécher. Il en est de certains livres comme de ces longues journées d’automne, on voudrait ne jamais s’en séparer, parce que sans plus, page après page, ils nous font l’amitié, étant simplement dans ce qu’ils sont, d’être là. »

Blévy, 6 janvier 1996

« De la fenêtre de mon bureau, la vue s’étend jusqu’à l’horizon et la ligne des peupliers qui ferment l’horizon. Sur la prairie, le soleil encore très bas étend de grandes ombres. Bientôt il aura contourné les granges pour frapper la façade de la maison. Silence. Le sommeil s’attarde. Fraîcheur. Très loin le bruissement des feuilles, l’écluse du moulin. Une lumière rasante grise et bleue couvre encore la rosée du matin. Çà et là quelques traits lumineux et dorés partagent le parc et les jardins.

Au fond de mon bureau, près du lit de camp, où je dors le plus souvent, une lampe encore allumée, elle éclaire comme une fleur jaune dans le demi-jour… quelques reflets sur les meubles, sur le plancher… La maison est encore assoupie sur la nuit passée et sur l’heure qui vient. Quotidiennement ce même univers se découvre avec la même certitude. Tout est déjà là dans la nouveauté du jour naissant et dans sa clarté. _ Il suffit d’attendre ou d’arriver et le monde vient à nous.

Sur la table de travail, bien rangés, quelques crayons qui ne me servent pas, un encrier, le stylo Waterman bagué d’or qui appartenait à mon père. On peut encore lire sur la cartouche ce que je suppose être la date de mise en vente ou de fabrication : 23. I. 1903. À ma droite, une rame de papier et devant moi, un manuscrit, Le Détroit de Messine : “Je revêts mes armes glorieuses, je prends en mains deux longues piques et je vais me porter au gaillard d’avant.” »

Blévy, avril 1996

« Soleil printanier. Sur la route, les champs de colza, carrés lumineux dans l’herbe verte qui pousse jusqu’à l’horizon. La maison hors du temps, toujours la même. Le verger en fleurs – jardin, entre ses murs, un tapis de primevères. La nuit fraîche et étoilée ouverte partout. Silence. Bruissement argenté des feuilles. La rivière un peu plus loin.

Bataille : “Le tapis de jeu est cette nuit étoilée où je tombe, jeté comme le dé sur un champ de possibles éphémères.” »

Blévy, 1er janvier 1998

« Ici. Aujourd’hui… Traversée de la lecture, distance, vision, visée sur la campagne du Thymerais.

À portée de main, l’horizon clair et transparent. Proximité, passion, volupté de la distance au seuil de cette nouvelle année. Instantanéité, bonne fortune, félicité, le temps ouvert, découvert dans le présent, l’illumination, le toujours déjà là du temps. »

Blévy, 3 juillet 1980

« Je ne peux m’empêcher de noter ici l’émerveillement qu’est pour moi cette maison simplement liée au passage des saisons, à la régularité et à la constance des années. Dès la première journée je me retrouve attentif aux arbres, dont les fruits très bientôt tireront les branches vers le sol ; aux herbes, aux fleurs qui envahissent la cour… Je m’attarde à la forme des nuages, aux éclats de soleil perçant brusquement derrière l’étouffante masse de glycines mauves qui parfume le perron. Je passe une partie de la journée à m’installer. Je dégage les fenêtres de la bibliothèque et celle du petit salon du premier étage de la glycine qui les envahit. Lorsque le soir arrive je me suis fatigué à ces travaux d’aménagement et je n’ai pas, si peu que ce soit, travaillé pour moi… un peu peut-être sans doute dans cette façon que j’ai de reconnaître les lieux. Après six heures le jour commence à s’éteindre et comme les nuits sont fraîches j’allume un feu dans la cheminée de la bibliothèque ; le bois est encore un peu vert, il brûle difficilement pendant que j’écris ces lignes. »

Blévy, 23 décembre 1980

« Il est rare, à l’exception des périodes de très grand froid où les cheminées servent de chauffage d’appoint, il est rare que la maison vive et s’éclaire ainsi de tous ses foyers. La clarté des lampes se mêle au rougeoiement de l’âtre qui tremble dans la pénombre sur la reliure des livres, sur le bras d’un fauteuil…

Dans la chambre toutes lampes éteintes et jusque très avant dans la nuit, les flammes déchirent, des lambris au plafond, de grandes fresques lumineuses et vives. Je passe de longues heures dans le monde de demi-sommeil et de clarté qui garde la maison. Au matin de ma quarante-septième année, cette sensation m’entraîne près de trente-cinq ans en arrière dans cette campagne du Chablis où l’enfant fermé et borné que j’étais se confortait passionnément, dans les champs et dans les bois, d’une secrète et bienheureuse expérience d’isolement et de solitude. Je n’ai rien perdu de ce monde de solitude, de cette expérience vraie, parce que sans mesure, du monde, des êtres et des choses, de ce sentiment plein et vide, du plein et du vide exaltant de l’expérience, tel qu’il évoque le chant, le poème et la voix. Tout ce que j’ai pu noter dans ces journaux de la maison et de la campagne où je me retrouve, non pas plus heureux mais plus clair avec moi- même, ne tient qu’à l’évocation de cette solitude accordée. D’un rien de silence, d’un trou, d’une brèche dans la suite des heures, d’un rayon de soleil coupant le toujours divergeant décor, naît, comme au détour, ce rien mélodieux qui entraîne la pensée. »

Paris, 27 août 1981

« Arrivé très en avance place Saint-Sulpice, où j’ai rendez-vous avec P., j’attendrai un peu plus d’une demi-heure sur les marches de l’église. Cette place reste, malgré ses récentes transformations, une des plus belles de Paris. Son charme noble (aucun lieu à Paris n’a la majesté des grands espaces urbains de Rome) tient bien entendu d’abord à la façade de l’église Saint-Sulpice ; au grand dégagement de son quadrilatère sur les rues Saint-Sulpice et Bonaparte, et à la fontaine qui renvoie dos à dos Bossuet, Fénelon, Massillon et Fléchier.

Les maigres marronniers enlèvent aujourd’hui au lieu le caractère provincial qu’il a longtemps gardé au cœur d’un des quartiers les plus “remuants” de la rive gauche ; mais la fontaine surélevée, et la place, ainsi dégagée, restituent l’architecture de l’église (très récemment restaurée) dans sa masse et relèvent, en plein soleil, les qualités d’un style de référence néo-classique, palladien, rarement aussi réussi en France.

La façade de l’église n’a pas moins été remaniée que la grande colonnade du Louvre pour laquelle je n’ai guère de goût… Je ne peux m’empêcher de penser à ce qu’eût été le Louvre si Bernini avait mené à bien son projet. Mais n’en va-t-il pas de même du projet de décoration de la grande galerie par Poussin ?

Paradoxalement et, quoique ne comptant pas moins de six architectes successifs, l’église Saint- Sulpice (dirais-je jusqu’à l’inachèvement de la tour sud) me paraît plus heureuse dans son “unité” que la proportion allongée de la grande colonnade ou le “resserrement” dressé de la chapelle du château de Versailles ; la superposition des doriques et ioniques, s’impose clairement dans la monumentalité des colonnes, grâce aux belles mesures de la loggia qui semble haussée à sa taille par l’ensemble de la construction, et d’abord par l’escalier découvert au flanc de la nef.

Paris est encore aux deux tiers vide de ses habitants et les quartiers quasi déserts. Sur la place, dans la lumière dorée au déclin du soleil, quelques enfants se poursuivent en riant, d’éclat en éclat, autour de l’eau perlée dont la chute continue paraît étouffer, éponger tout autre bruit. Je pense un moment aller revoir les fresques de Delacroix. Elles s’éclairent de l’emportement du dessin et de la couleur, comme aucune œuvre du peintre ; et semblent exclure toute autre présence dans l’espace étroit de la chapelle des Saints-Anges… Je resterai finalement assis sur un banc le dos tourné à l’ancien séminaire dans la contemplation un peu distraite des déplacements de l’ombre et de la lumière sur le lourd bâtiment (personne ne paraît se demander ce qu’il fait là, monumental, inutile), sa présence pourtant pacifie (avec son étagement, et l’heureux dialogue de ses styles emboîtés) la turbulence active de la ville et la rage précipitée du jour.

Pourquoi faut-il toujours que ce qui s’écrit diffère à ce point de ce qui fut vécu ? Ce n’est ni la superposition des ordres architecturaux, ni quelques réflexions sur les beautés comparées de la grande colonnade du Louvre avec la façade de l’église Saint-Sulpice, qui m’ont retenu sur cette place ; ni rien d’explicitement culturel ; mais je ne sais quoi de diffus dans l’ombre, dans la lumière, dans la monumentalité, dans la transparence claire de la fontaine, dans la chaleur de la pierre dorée. Et sans doute rien non plus de tout cela mais tout cela aussi, sans distinction, dans l’attente et le temps répandu à travers l’espace que limitent les monuments… La présence des passants, le va-et-vient des enfants en vêtements vivement colorés et les grands personnages de pierre figés en quelque noble attitude… les princes de l’Église dominant, dans leur niche, le vif frémissement des eaux, et très haut, sur la loggia, un monumental, et pourtant à peine perceptible, saint Paul… Ces personnages de pierre disent certainement, beaucoup mieux que quoi que ce soit, ce qui se passe pour moi au milieu de l’après-midi ensoleillé, la tranquillité, non pas la pétrification… mais la stupéfaction du temps. Le temps hors temps. Le temps qui ne compte pas avec la contrainte n’est pas un temps pétrifié… et ces statues, ces monuments eux-mêmes ne sont pas pétrifiés, mais sont là, rassurants, aussi parce que inutilement ils témoignent hors du temps… dans un temps hors du temps, posé là, et peut-être viable. J’écris “peut-être” parce que, en effet, il faudrait écrire “à peine” ou “un peu” ou… en ce sens, qui fonde aujourd’hui comme hier la dimension de ces monuments, le trop de place qu’ils occupent, et le vide qu’ils font, ce sens qui diffère du vécu et n’en est pas moins une possible régulation de ce vécu. »

Paris, 21 novembre 1996

« À partir du pont Mirabeau la Seine s’élargit, et plus encore du pont de Grenelle au pont de Bir-Hakeim. L’île aux Cygnes divise deux larges bras d’eau où sur la rive gauche se garent les péniches… lumière, soleil, ciel découvert bleu pâle sur le paysage automnal. Quai Louis-Blériot, sur le trottoir, peu fréquenté, les feuilles mortes s’accumulent en un épais tapis jaune paille. Éclats vifs, transparence argentée, l’air et l’eau. Façades miroitantes du front de Seine. Ouverture du ciel. Au premier plan, la statue de la Liberté puis la tour Eiffel et, dans la perspective, tout Paris. Quelques mouettes étincelantes, basses… Je m’attarde. Rien de particulier, l’air encore matinal, la lumière attend d’être reconnue… elle n’attend rien. J’allume une cigarette… j’ai passé la matinée à lire le livre de Stella Georgoudi et Jean-Pierre Vernant, Mythes grecs au figuré… fumée bleue… le fleuve étendu, largement ouvert… concordance, duplicité, intelligence sensible des contraires. »

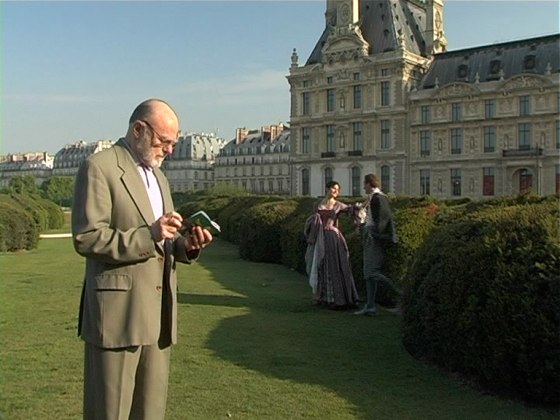

« En sortant je marche à l’arrêt de l’autobus (72) qui me laissera au pont Royal, d’où j’irai à pied jusqu’à la rue Sébastien-Bottin. Le parcours suit les quais de la Seine… le Trocadéro, la tour Eiffel, le Musée d’art moderne de la Ville de Paris (Exposition universelle de 1937)… place de l’Alma… en 1867, à l’angle de l’avenue Montaigne et de l’Alma, Manet fait construire un pavillon où il présente plus de cinquante tableaux… À l’entrée du cours Albert-Ier, monument à la mémoire d’Adam Mickiewicz par Bourdelle. Du pont de l’Alma au pont des Invalides, le cours Albert-Ier déploie une des plus belles promenades de Paris… au printemps sur trois rangées elle est couverte du bouquet rose et blanc des marronniers…

Et déjà s’ouvrent les jardins des Champs-Élysées et la place de la Concorde que je ne traverse jamais sans je ne sais quelle impérative certitude, et que je me suis plu à habiter dans La Vie à deux ou trois… “Elle est comme la plaque tournante, le centre de l’exposition universelle et permanente des grandes vitrines de la capitale.” Quelques figures de pierre en marquent la disposition comme un monumental jeu d’échecs qui ne comprendrait que des dames. Fontaines imitées de celles qui se trouvent place Saint-Pierre de Rome… Triton courtise une Néréide dans l’eau perlée et qui chante. Fraîcheur matinale des amours. Le soleil frappe de côté et soulève, enlève, emporte les chevaux de Marly de part et d’autre de l’obélisque de Louxor… (mon arrière- grand-père aurait été de ceux qui ont participé à son érection… une légende familiale qui en vaut une autre)… tout autour les figures des plus grandes villes de France perchées sur les pavillons construits par Gabriel. Strasbourg serait représentée sous les traits de Juliette Drouet… histoire… rumeur de la circulation qui débouche sur les Champs-Élysées. À l’est le jardin des Tuileries et, près du pont, la terrasse du bord de l’eau, le musée de l’Orangerie, mon préféré… Monet, Cézanne, Renoir… les impressionnistes sont ici chez eux, à Paris dans leur lumière…

J’emprunte ce parcours trois ou quatre fois par semaine. Rive droite, le ciel se découvre sur les jardins des Tuileries… mouvement, nuages gris et bleu dans l’air et la lumière de la capitale. Je quitte la voiture au pont Royal. »

Marcelin Pleynet à Paris, Jardin des Tuileries. Photogramme du film Vita Nova.

Paris, 29 septembre 1998, 6 heures du matin

« La place de la Concorde ouvre la rive gauche sur la rive droite, la périphérie sur le centre, le Paris historique du Louvre sur le Paris de la Belle Époque, du Petit-Palais et des Champs-Élysées. Elle est comme la plaque tournante, le centre de l’exposition universelle et permanente des grandes vitrines de la capitale.

Près du Pont Alexandre-III, les palais des expositions se perdent dans l’ouverture panoramique qui les domine. De l’autre côté, l’Élysée, le palais présidentiel, n’est qu’un pavillon de luxe.

Lorsque les Français ont pris la Bastille, ils n’ont pas fait du plein, mais du vide. Trop de vide, peut-être ? Tant de vide que certains n’en sont pas revenus. Si l’on devait donner la formule de l’esprit français, en ce qu’il ne ressemble à aucun autre, et en conséquence inquiéterait, je dirais qu’il fait de la place. Non pas comme le baroque italien en manière, en révulsion extatiques, mais plus tranquillement et heureusement pour se complaire et se plaire à lui-même, pour dégager le panorama des croyances inutiles et des autres, pour la circulation, les besoins du plaisir et les jeux rhétoriques de l’esprit.

Du siècle de Louis XIV au siècle de Voltaire, même combat. Il faudrait enseigner aux enfants que c’est l’esprit même du siècle de Louis XIV (Molière) qui renverse la Bastille. Au demeurant, peu importe, tout passe dans l’air vide et plein de musique : sonate, fanfare, orchestre de la lumière. À vous de jouer.

Le soleil frappe de côté et soulève, enlève, emporte les chevaux de Marly de part et d’autre de l’obélisque de Louxor qui semble ici d’une taille très raisonnable.

Lumières pâles, jaunes et bleues. Diagonales rasantes vers les jardins.

Quelques silhouettes passent au loin, des taches violettes et grises. Quelques voitures sur la place comme des jouets d’enfant… Et le vaste ciel étendu, à peine bleuté, lumineux, transparent.

Tout est possible si je veux bien accompagner le spectacle qui s’offre à moi. Celui-là ou un autre. Celui que chacun croit devoir se donner à lui-même en se donnant aux autres.

Je suis là, présent au spectacle que la ville se donne à elle-même, et cette seule présence me convient.

Je m’appuie un moment aux grilles du parc des Tuileries. J’allume une cigarette. Tout est calme encore. L’air est doux, brillant. »

Paris, 22 février 1997

« Paris Athènes. Qui veut savoir que la Grèce est ici, maintenant à Paris, ou jamais ? Mansart, Le Nôtre, Versailles : une île. Place de la Concorde, la lumière : le violet dans le gris. Paris Venise. Partis de Venise nous accostons à Patmos, où sommeille le dieu chrétien. Qu’est-ce qui nous manque ? Lumière mauve. Le temple tremble et vibre dans le soleil. »

Paris, 5 février 1996

« Je travaille à mon bureau quand soudain le ciel s’obscurcit. Tempête. Pluie et grêle. Tout ce qui était gris devient bleu. Je ne vois plus l’autre côté du pont. La Seine, tout à l’heure plus large que le grand canal de la Giudecca, disparaît derrière le mur humide et argenté d’un épais brouillard nocturne. »

Venise, 30 mai 2001

« Laissant là ce cahier, j’ai passé la plus grande partie de l’après-midi sur l’eau… vie active, scintillement de l’étendue, taches rouges et roses au bout du champ, le bruit des vagues qui battent le pont. »

Nice, 31 juillet 1998

« Je ne peux m’empêcher de penser que, même si elles furent composées à Mantoue, il y a une étonnante adéquation entre Les Vêpres et Venise… Entre Les Vêpres et l’architecture byzantine de San Marco, en comptant l’intérieur et l’extérieur de la basilique. Et non moins avec Venise, qui est tout entière emportement, débordement, excès, louange.

Je ferme les yeux. Au soir, alors que le soleil se couche derrière le canal de la Giudecca, et que les couleurs restent encore chaudes et vivantes dans la pénombre crépusculaire et les premières clartés rose pâle de l’éclairage de la ville, je traverse la place Saint-Marc déjà à moitié déserte. Je suis en avance. Je m’attarde sur la Piazzetta. Les vagues viennent battre le quai, et j’entends plus sourdement le bruit des gondoles qui s’entrechoquent. Devant moi, au loin, derrière la pointe de la Dogana, la chiesa di San Giorgio et son aristocratique façade palladienne… C’est maintenant. C’est maintenant l’heure des vêpres et des prières du soir. »

Costebelle, 4 décembre 2001

« Comme chaque jour, en fin d’après-midi, par centaines, le ballet, le vol dansant, le vie, le brouillard musical des étourneaux. »

Nice, 2 avril 2000

« Au matin. Le chant des oiseaux. Le soleil de biais. L’étendue bleue de la Méditerranée, entre les arbres. Fraîcheur lumineuse. Je nage sur l’étendue. »

Nice, 7 octobre 1996

« La petite terrasse couverte de vignes sur laquelle je travaille est en vérité un balcon dans les arbres… échappée sur la mer, ouverture sur les montagnes… quelques rosiers en fleurs près de mon fauteuil… cinquante à soixante mètres carrés d’un jardin qui suffit à mon habitation et aux mouvements proches et lointains qui l’occupent.

Des palmiers coupent l’horizon… La lumière est au-dedans du ciel… architectures méditerranéennes, terre de Sienne-rose, volets à jalousie… les toits en terrasse… un mur de myosotis… de grandes fleurs dressées… çà et là des buissons de bougainvillées… l’horizon dégagé et l’étendue liquide, aveuglante. »

Nice, 15 août 1998 – Assomption

« Je sors sur la terrasse, partout le bleu éblouissant, profond, infini, le ciel. Quelques nuages en pantalon. Se sentir là en corps traversé de bleu. Une fête. Je prends avec le calendrier. Je prends naissance avec. “Je ne connais pas d’autre grâce que celle d’être né.” J’ouvre les bras. Pas un souffle d’air. J’y suis. Tout semble, sans commencement ni fin, mobile, immobile, et naissant. »

Nice, 15 décembre 1998

« Sensations multiples, l’or liquide sur la mer, dans l’après-midi. Vue plongeante sur la lumière. La ville ensoleillée. Les palmes, le cœur jaune safran des régimes de dattes.

À l’horizon, la neige blanchit le sommet du contrefort des Alpes. Ce matin, les montagnes enneigées semblaient sortir d’une gravure d’Hokusai.

Au-dessus des toits, entre les pins, j’aperçois l’horloge et le clocher d’une église. Le temps ne manque pas. »

Nice, 17 juillet 1997

« Fraîcheur du matin. Le drap bleu s’étend sur la ville blanche. Le soleil dore les lauriers transparents qui coupent le ciel. Un buisson de bougainvilliers brûle dans l’angle du jardin. Sur les terrasses personne n’est attendu. La lumière se donne en spectacle et scintille dans l’air méditerranéen. »

Londres, 18 mai 2002

« La ville, grande ouverte. Parcs, avenues, la ville est d’une nouvelle luminosité. Grande prose, étendues, “la séance des rythmes” au soleil. Quartier désert. L’étude du ciel. La fille de B. m’accompagne. Le ciel change de féerie. Silence jusqu’à la Tamise, jusqu’au bord du fleuve… les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. »

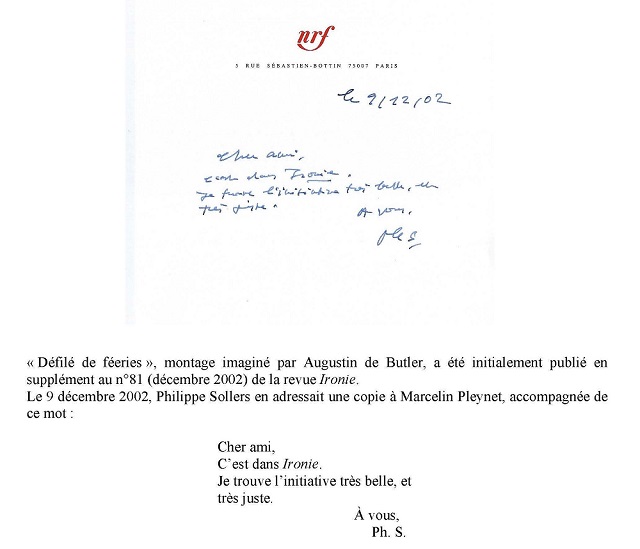

Marcelin Pleynet, Chroniques du journal ordinaire (extraits).

Sources

L’Amour (1982) – Le jour et l’heure (1989) – Le plus court chemin (1997) – Les Voyageurs de l’an 2000 (2000).

« Tel Quel », L’Infini, n°58, été 1997 – « Tel Quel », L’Infini, n°60, hiver 1997 – « Tel Quel », L’Infini, n°61, printemps 1998 – « Situation », L’Infini, n°72, hiver 2000 – « Situation », L’Infini, n°76, automne 2001 – « Situation », L’Infini, n°78, printemps 2002 – « Rimbaud étranger », L’Infini, n°80, automne 2002.

Ironie 173.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Correspondances

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles...

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal.

Message du 04/07/19 12:52

Cher Albert Gauvin,

Est-ce que nous vous avions envoyé une version papier de ce numéro d’Ironie, à l’époque ?

Si cela vous intéresse, je vous le poste.

Bravo pour votre déchiffrage de l’éditorial du 1er juin 2019.

Amitiés

Augustin

Une petite précision au sujet de votre présentation de Discours parfait.

Sauf erreur, ce n’est pas une épreuve du Journal de Morand qui est reproduite, p. 347-353. L’écriture est celle de Sollers, avec, en tête, le titre de son texte : "Morand, quand même".

Un peu plus loin, p. 495, deux pages d’un carnet inédit (carnet tenu pendant un voyage aux Etats-Unis ? en 1999 ? au moment de l’écriture de Passion fixe ?...), reproduites en face de cette proposition (parmi d’autres) : "Il s’agit de marquer qu’on peut disposer librement de toute l’archive, je dis bien de toute l’archive."

4 juil. 2019 à 13:48

Cher Augustin,

Non, je ne pense pas avoir reçu ce numéro d’Ironie. Merci. Mais inutile de me l’envoyer, le pdf me suffit.

Les grands esprits se rencontrent ! Je suis en train de compléter notre article sur Discours parfait. Il y a des erreurs effectivement que je vais m’empresser de rectifier.

Quant à mon déchiffrage, sans doute est-ce l’air de Venise qui me l’a inspiré ! Et, dans Tout est accompli, que je suis en train de relire et qui est un grand livre, bien d’autres choses m’ont gêné. C’est aussi pour cela que j’avais appelé en mai à "voter pour l’Europe de l’esprit" [2].

Amitiés

Albert

04/07/19 18:51

Merci, cher Albert.

Vive Venise ! Vive l’Europe de l’esprit !

Vous vous rappelez la quatrième de couverture de "Nouvelle liberté de pensée" : "Qui ne sait aujourd’hui pouvoir... prendre l’air du large. Je vote Versailles... le bouclier du monde, l’Europe, Venise, l’univers à disposition, le póntos."

A suivre...

Amitiés

Augustin

4 juil. 2019 à 19:18

OUI OUI, MILLE FOIS OUI !

Je me souviens, of course !

Magnifiques ces féeries ! Et pas pour une autre fois ! C’est ici, maintenant !

Amitiés

Albert

09/07/19 14:02 : Maintenant

Je suis heureux que ce montage vous ait plu, cher Albert.

Le titre, "Défilé de féeries", - je ne vous apprends rien - est tiré de Rimbaud, "Ornières", Illuminations.

Ici et maintenant, oui !

"Maintenant..." (L’expatrié, p. 38).

Amitiés

Augustin

Pour information, cette émotion, où il est question des clavecins de Wanda Landowska volés pendant l’Occupation : Les Pianos orphelins : La Mélodie du retour [Erratum : cette émission (et non : cette émotion)...]

9 juil. 2019 à 14:27

Oui. Et encore : "Les jours se mêlent dans un ordre plus audacieux." Hölderlin (exergue de Le Nouveau).

Merci pour Landowska.

Amitiés

Albert

Augustin de Butler me signale une émission où il est question des clavecins de Wanda Landowska volés pendant l’Occupation. On sait l’importance de cette musique dans le dernier roman de Pleynet L’expatrié. « En quelque soir, par exemple, que se trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la main d’un maître anime le clavecin des prés », dit Rimbaud dans Soir historique.

Wanda Landowska jouant du clavecin dans l’atelier de Rodin à Meudon (1er janvier 1909).

ZOOM : cliquer sur l’image.

« ... le film réalisé avec Laurène L’Allinec à partir de La Porte de l’Enfer de Rodin. C’est mon Requiem pour cette douleur (on entend celui de Mozart faisant surgir la sculpture). C’est la première fois, je crois, qu’on entre dans ce chef-d’œuvre tourmenté et splendide, couronné par le grand chimpanzé Penseur. Le moment le plus étonnant : cette photo retrouvée dans les archives où on voit Rodin regardant jouer Wanda Landowska sur son clavecin sorti des ténèbres. Scarlatti à Meudon, la joie, l’herbe, la danse, le génie à deux, quelle beauté libre, mon Dieu... »

Philippe Sollers, Un vrai roman, 2007.

Conclusion.

Nicolas Poussin, Le Temps soustrait la Vérité aux atteintes de l’Envie et de la Discorde, 1641.

Photo A.G., Le Louvre, 25 janvier 2017. ZOOM : cliquer sur l’image.

[1] Marcelin Pleynet, Le Pontós, coll. « L’Infini », Gallimard, 2002.

[2] Note du 15/07/19 : Pour faire vite, un lecteur de Sollers — et un amoureux du XVIIIe siècle français — ne peut pas souscrire à des propos tels que ceux-ci :

« L’une des choses qui nous caractérisent tous les trois [Haenel, Meyronnis, Retz], c’est que nous avons toujours été extraordinairement sceptiques quant aux Lumières françaises. Elles nous ont toujours semblé très peu lumineuses, pour ne pas dire étroites et métaphysiquement nulles. » (Entretien avec Fabien Ribery)

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?