Sollers écrit dans sa chronique du Point du 18 janvier à propos de Marguerite Duras :

« Grâce à un livre d’entretiens récemment publié (La passion suspendue, Seuil) [1], on retrouve la grande voix prophétique, sublime, forcément sublime, de Marguerite Duras. En 1986, elle faisait déjà cette déclaration fracassante : "Ce n’est pas seulement sexuel, l’homosexualité, c’est beaucoup plus vaste que ça. Beaucoup plus terrible. Infernal. Du point de vue de Dieu, on peut expliquer la finalité de presque tout. Sauf ici. Ici, on ne peut pas l’expliquer, c’est exactement de la même façon que la mort. Dieu s’est réservé ces domaines-là. Dieu a décidé que l’inexpliqué de sa création, ce serait ces deux choses-là : la mort et l’homosexualité. Ça ne relève pas de la psychanalyse, ces histoires, mais de Dieu." Avouez que la folie de Duras a une autre allure que celle de Christine Boutin ou de Frigide Barjot ! »

C’est, actualisée, la reprise, avec la même citation, de ce qu’il écrit dans son dernier livre Portraits de femmes. Il y a dans ce livre de très nombreux portraits. Comme dans son best-seller de 1983, Femmes, Sollers y peint — « moi aussi, je suis peintre » — des héroïnes positives et des héroïnes négatives, mais ce ne sont plus des figures de fiction, ce sont des femmes réelles. Parmi elles, une figure négative domine, celle de Marguerite Duras. Son « emprise », associée à celle de Maurice Blanchot, « l’Inquisiteur », est ironiquement décrite. Tout un « espace littéraire », celui de la deuxième moitié du 20e siècle, s’y dessine, avec ses non-dits, ses demi-vérités, ses trous noirs (1940-1944), ses trous de mémoire, ses compromissions politiques, sa misère psychologique, son hainamoration de l’homosexualité, sa religion de la mort.

Nous avons peu évoqué « le cas Duras » dans Pileface. Il est temps d’y revenir.

Dans un entretien donné à L’Événement du jeudi en 1998, suite à la publication de la biographie de Laure Adler [2], Sollers a déjà traité la question [3]. Il n’est pas le seul. Julia Kristeva, dans son essai publié en 1987, Soleil noir - Dépression et mélancolie (Gallimard) — « un modèle d’analyse clinique », écrit Sollers dans Portraits de femmes —, avait aussi abordé « la maladie de la douleur » dont, pour elle, Duras était la narratrice spectaculaire.

L’événement du jeudi, 3 septembre 1998.

Edj : On a beaucoup commenté la biographie de Laure Adler sur Marguerite Duras, en tournant, un peu embarrassé, autour de sa légende, sa complexité, les révélations qu’apportait ce livre... Vous sembliez déjà avoir sur elle une opinion très tranchée...

Philippe Sollers : Le problème Duras m’intéresse parce que c’est le personnage emblématique d’une France telle que je ne m’y reconnais pas... Au point que j’ai vécu très longtemps avec l’idée d’être un cas quasi anormal en France, sur des sujets aussi importants que la période 1940-1944... Il est intéressant de voir que le « trou noir » que représente l’effondrement de 1940 continue à être prospecté, interrogé, et que la lumière n’en sort pratiquement jamais ou par brides différées.

Edj : Une chape de plomb ?

Ph.S. : On est plombés. Nous vivons dans cette atmosphère depuis cinquante-huit ans. Duras, là-dedans, m’intéresse. Avec elle, on est, à l’origine, dans le premier grand problème français, qui est celui du colonialisme, en Indochine. Et on a affaire à une Marguerite Duras, qui, sous le nom de Donnadieu, se présente comme le chantre du colonialisme français. Son livre, à l’époque, est explicite. Par la même occasion, on peut s’étonner que jusqu’en 1943 le groupe dit « de la rue Saint-Benoît » se trouve dans une situation étrange puisqu’on apprend que Duras a minimisé systématiquement son rôle dans la commission d’attribution du papier aux éditeurs dirigés par les Allemands et la Propagandastaffel. Nous voyons d’ailleurs surgir là un personnage très important, qui sera plus tard François Mitterrand, dont nous avons mis également longtemps à apprendre qu’il avait gardé une amitié tardive pour le rafleur du Vel’d’hiv’ tout en étant président de la République française de gauche. Voilà des questions... Pourquoi ? Comment ?

Edj : Vous saviez cela durant l’époque où vous les fréquentiez ?

Ph.S. : Oui, c’était plutôt un savoir qu’un instinct et le vrai savoir, c’est l’instinct. Il vient de mon éducation, de « ma jeunesse française » à moi. Je me suis longtemps tenu pour quelqu’un d’anormal, puisque j’ai été élevé à Bordeaux dans une anglophilie stricte et un refus de toutes les valeurs nazies, cela va sans dire, mais aussi pétainistes, ce qui est beaucoup plus intéressant... Je me souviens avoir été l’un des seuls à avoir écrit, en son temps, un article offensif pour soutenir le livre de Bernard-Henri Lévy, l’Idéologie française...

Edj : En fréquentant et Duras et Mitterrand vous ressentiez le même instinct, la même chose ?

Ph.S. : Une gêne, oui. Mes sympathies n’allaient pas vers eux... Le manque d’atomes crochus, si vous voulez, vient profondément de ce trou noir collaborationniste. On n’a pas la même vision du monde.

Edj : Ce trou noir a constitué leurs identités ?

Ph.S. : Indubitablement... Une identité qu’ils appelleront d’ailleurs résistance après l’arrestation d’Antelme, son mari.

Edj : Antelme arrêté pour résistance, tout de même.

Ph.S. : Bien sûr, mais en 1943. Il y avait certes peu de monde à Londres, j’ai à peine besoin de vous le rappeler, mais ça a commencé tout de même plus tôt. On savait ce qui se passait depuis la guerre d’Espagne. Picasso avait peint Guernica. Ça dépend à quoi l’on s’intéresse... À Chardonne et au colonialisme français ou à Picasso ? Pour Duras, les choses se vérifient ensuite lors de l’affaire Delval telle qu’Adler la raconte. Ça laisse une impression de trouble assez grave. Duras séduit Delval, le gestapiste, espérant sauver Antelme. Vient la Libération, Mascolo, amant de Duras, à son tour, fait miroiter à Mme Delval que son mari pourrait être libéré si elle faisait l’amour avec lui. Elle aura un enfant de Mascolo, en secret de Duras. Delval sera pourtant fusillé, en partie à cause du témoignage à charge de Duras... Tout cela est bizarre... Dans quel espace imaginaire vivent ces gens et en quoi est-ce lié à une certaine vision politique ou morale du monde.

Edj : N’est-ce pas étonnant de vous voir vous, admirateur de Sade, de Céline, heurté par un jeu pervers chez Marguerite Duras ...

Ph.S. : Oui, mais eux ne mentent jamais. Vous pouvez vomir Céline, mais lui ne vous a jamais menti... Duras est une bonne occasion de faire le point. C’est un écrivain fort, avec des moyens considérables de révélation, au sens médiumnique du mot. Sa littérature relève davantage de la prédication de voyance que de l’exercice conscient du langage. Il y a chez elle une force, d’où son emprise hypnotique, qui lorsqu’elle est portée à l’écran dans India Song ou Hiroshima mon amour atteint d’ailleurs un tel ridicule, un tel pathos, qu’il suffirait qu’un enfant se lève pour dire que le roi est nu. Je suggère une parenté entre un comportement hiératique et une façon de s’hypnotiser et d’hypnotiser tout un pays, ce qui n’est pas rien.

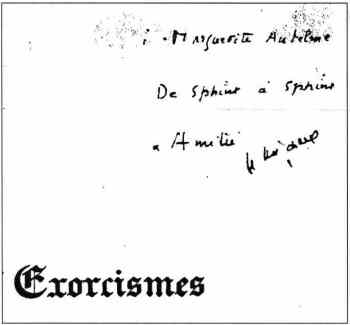

Edj : En 1943, Henri Michaux lui offre une dédicace ainsi libellée : « Pour Marguerite Antelme, de sphinx à sphinx ».

Ph.S. : Voilà, c’est tout à fait ça... ils ne savent pas très bien de quel sexe ils sont. L’autre question c’est : comment peut-on passer du fait de ne voir aucun inconvénient à la collaboration... au stalinisme pur et dur ? De faire ce que l’on peut appeler sa « rentrée » du côté du pouvoir de l’époque. Le stalinisme aussi, on y revient toujours. Vous avez eu le Livre noir du communisme... Et dans la biographie d’Adler, vous avez l’épisode Semprun, délateur, selon Duras, de ses camarades au parti. Toute cette attitude où vous voyez ces gens vivre les uns sur les autres, s’espionner, mélanger leurs vies privées de façon telle qu’on en serait redevable devant un tribunal, me paraît maladive. Bref, un fonctionnement de secte. Ou, pour employer un mot plus poétique de Blanchot théorisant cette affaire — et pour cause vu ses engagements avant guerre —, de « communauté inavouable ». Quelque chose qui sonne faux, Mitterrand comme Duras, à mes oreilles, sonnaient toujours faux. Ce que j’entends chez Duras, c’est quelque chose de puissant, de très insistant, d’autoritaire, d’instrumentalisé, mais qui, à mon oreille du moins, sonne faux.

Edj : Vous inspirant même, dites-vous, une sensation de glauque.

Ph.S. : De glauque... Oui, qui finit, en bout de course, par jaillir publiquement. Cette sensation de faux, je me suis toujours demandé d’où ça venait. Continuons à dérouler le fil... Ensuite est venu chez elle ce qui m’a le plus choqué et que j’appellerai le pseudo-judaïsme. Je suis désolé d’avoir cette oreille, mais dans son philosémitisme proclamé, on entend un surinvestissement dû, à mon avis, à un intense sentiment de culpabilité pour avoir méconnu l’ampleur de la Shoah. Cette culpabilité pousse à une autoterrorisation qui consiste à vouloir faire juif à la place des juifs. C’était le cas de Duras.

Edj : Duras a agoni l’extrême droite, abhorré l’antisémitisme, porté le manifeste des 121, pris des risques pour l’indépendance algérienne... Selon vous, ce n’était pas non plus de réels engagements ?

Ph.S. : Si. Et d’ailleurs, c’est son meilleur moment, son moment gauchiste, où nous nous sommes connus.

Edj : Dans quelles circonstances l’avez-vous connue ?

Ph.S. : C’était une époque où elle était en retrait. Dans les années 70, on se voyait. Tel Quel était près de la rue Saint-Benoît, on allait prendre des cafés au Pré-aux-Clercs. Elle était plutôt positive à mon égard. C’était l’époque du féminisme, aussi.

Edj : À l’époque, elle déclare : « Sollers est l’un des rares hommes avec lequel on puisse parler, parce qu’il est désespéré. »

Ph.S. : « Totalement désespéré. » [4] Évidemment je ne me reconnais pas du tout dans cette proposition. Ce n’est pas, disons, ma philosophie. C’est même le contraire, un contresens.

Edj : Une façon pour elle d’avoir de l’emprise sur vous ?

Ph.S. : Oui. Dis-moi que tu souffres, que tu es désespéré. Ce n’est pas mon cas, tant pis. Ce serait mieux, ça fait plus profond de l’être. Elle était plutôt sympathique, elle devait boire beaucoup, déjà. Peu importe. Et puis arrive l’explosion avec la publication de Femmes. Ce livre a eu un grand retentissement. C’est le moment où elle va surgir, un an après, avec l’Amant [5]. Mitterrand a pris le pouvoir, elle va devenir la sibylle, la prophétesse de l’Élysée.

Edj : Femmes, c’est 1983. Vous êtes tous les trois au même moment sur le terrain.

Ph.S. : Et c’est l’heure de la rupture... Je suscite la curiosité de Mitterrand, mais nous nous bornerons à parler de Casanova. Duras, elle, entame son ministère délirant, où elle peut parler de l’Afrique, de la province française, du sexe du gisant de Victor Noir au Père-Lachaise... C’est l’époque des entretiens Duras-Mitterrand dans l’Autre-Journal [6]. Elle félicite Mitterrand d’avoir construit le sous-marin Richelieu, il lui répond : pardon, mais c’est un porte-avions. Peu importe, on s’envole dans le grand numéro de Duras à l’époque.

Edj : Vous n’y voyez aucune fulgurance, aucune valeur ?

Ph.S. : Rien, je viens de les relire. De petites choses drôles. Rien sur Bousquet, évidemment. À cette époque, je commence à comprendre la rupture de Duras avec Antelme. Le jour où, comme le raconte Adler, il lui reproche son narcissisme, elle quitte la table et ne le reverra jamais. Elle n’ira pas à son enterrement. Et il y a ce livre, la Douleur...

Edj : Un beau livre. À la fin, elle écrit qu‘elle ne pourra jamais lui pardonner de n’être pas mort dans les camps, de s’en être sorti, lui. C’était étrange de lire une telle conclusion.

Ph.S. : Mais oui, il faut rappeler quand même, chez Duras, ce goût pathologique pour la torture...

Edj : Plutôt la souffrance...

Ph.S. : En l’occurrence, c’était de la torture. Une torture effective selon Adler. La torture de Delval, à laquelle elle prend part, excitant les autres hommes présents. Duras qui torture son amant... Ça vous fait un cocktail révélateur. Il faut quand même l’analyser... À moins que vous avaliez sans vous demander ce qu’il y a dedans. Moi, je préfère savoir ce que je bois. Continuons le fil...

Edj : Seconde partie des années 80, c’est le moment où elle vous « attaque ».

Ph.S. : Follement. Ad hominem. Physiquement. Dans une interview à Globe avec Pierre Bergé, je suis le moine du fromage Chaussée aux moines, tonsuré, risible, ignoble avec les femmes, romancier nul, etc. À partir de là, ses attaques seront systématiques. Après Femmes, elle me considère gênant dans le paysage, donc à détruire.

Edj : Détruire, dit-elle. Les femmes, l’amour, c’était son périmètre sacré.

Ph.S. : Elle devait me voir en concurrence — en termes de pouvoir — sur l’âme, par conséquent le corps, des femmes. Tout cela m’a renforcé dans l’idée qu’il y avait là quelque chose à comprendre. Sur ce point-là, justement, de la sexualité, sur lequel nous allons venir... La dernière fois que je l’ai vue, rue Saint-Benoît, elle m’a sauté au cou comme si rien ne s’était jamais passé. En gros, on peut dire n’importe quoi, vous insulter, et puis après je vous embrasse comme si ça n’avait aucune importance. Je passe sur l’argent, l’alcoolisme, chacun fait comme il veut... Mais l’impression de faux persiste. Ce qui compte, pour la nébuleuse dont fait partie Duras, ce n’est pas ce que l’on a dit, ce que l’on a fait, mais la façon dont on se retrouve toujours, comme appartenant à une même famille. Je n’appartiens, moi, à aucune famille. C’est mon point de vue. Un écrivain qui ne se maintient pas dans la prudence ou même la ruse à l’égard des représentations sociales, des sphères du pouvoir... c’est mauvais signe.

Edj : Duras vous paraît toujours « du bon côté du manche ».

Ph.S. : C’est ce que je vois. Commencer comme chantre du colonialisme français, puis pétainiste, et se retrouver prophétesse sous un double septennat de gauche, c’est quand même étrange, en passant par la Propagandastaffel, puis le stalinisme qui permet d’effacer les comptes. Certes, elle a exercé un pouvoir d’extrême gauche, de dissidence, mais la période a été courte.

Edj : Beaucoup de gens vous diraient n’être pas étonnés de devoir envisager Duras comme un « monstre ».

Ph.S. : Je n’emploie pas le terme « monstre ». Je signale juste que quelque chose me paraissait sonner faux. C’est cela que je veux cerner. Quand vous êtes devant un cas de grand don hystérique, un grand médium — je passe sur l’affaire Villemin et son « forcément sublime » [7] —, quand vous êtes en présence de quelqu’un qui vous vise aux hormones ou à la sexualité ou au foie, vous pouvez vous demander ce qui se passe. Elle aimait cet aspect de domination comme le prouve sa relation avec Yann Andrea, son dernier compagnon. La hargne de Duras à son égard met mal à l’aise. Libido dominandi. Et là encore c’est pour moi plutôt la preuve que tout ce qui est simulé par rapport à l’amour, la passion, la sexualité, sonne faux. J’introduis le doute. La libido dominandi ne prouve pas que l’on a bien joui, au contraire. D’où, d’ailleurs, son étrange obsession finale.

Edj : Son ressentiment à l’égard des homosexuels.

Ph.S. : Oui, qui consiste à maudire les homosexuels tout en étant fasciné par eux, et là on boucle tous les symptômes. Ça fait un sacré paysage. Cette volonté ahurissante de nuire qui occupe ses discours à propos de l’homosexualité masculine. Pourquoi une femme en vient-elle à être obsédée à ce point par l’homosexualité masculine ?

Edj : Sa violence narcissique l’a éloignée des hommes, après en avoir connus beaucoup...

Ph.S. : Il y a des femmes qui ont eu beaucoup d’hommes sans en avoir eu un seul. Si je peux apporter un tout petit doute sur la jouissance d’un certain mysticisme féminin... Le ravissement de Lol V. Stein, tout cela, cette emphase, ce pathos [8] . Moi, j’émets un doute. Il y a une frigidité, une sécheresse chez elle, sa transcendance factice, moi, ça me paraît forcé. Je trouve pathétique que quelqu’un qui se dit spécialiste de l’amour se pose la question dont Laure Adler témoigne : « Pourquoi suis-je si méchante ? »

Edj : Vous lui reprochez d’être — peut-être — une exclue de la jouissance. C’est d’actualité avec le livre de Michel Houellebecq [9].

Ph.S. : Houellebecq, mais oui, on y vient, c’est la misère sexuelle comme grand discours dominant actuel.

Edj : N’est-ce pas un « procès en intimité » que vous faites à Duras. Vous lui reprochez d’être exclue de la jouissance comme une faute et non pas un malheur.

Ph.S. : Je pense que le malheur est un défaut.

Edj : Ce que vous dites est effroyable.

Ph.S. : Oui, effroyable.

Edj : C’est abandonner au rôle de victimes toutes les victimes.

Ph.S. : Non, pas du tout. Nous parlons d’univers psychosexuel. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que les égorgés d’Algérie, les massacrés de Bosnie ou du Rwanda sont morts du défaut d’être malheureux. C’est la confusion entre les deux qui est effrayante, et c’est ce que Duras faisait. Parce que, moi, je ne dis pas Hiroshima mon amour ni « Auschwitz ma tendresse ». Vous comprenez ? C’est le plus grave. Le nœud est là, la vision du monde qui nous sépare. Sur le plan du psycho-sexuel, je suis de l’avis de Casanova, sur lequel je viens d’achever un livre [10], qui dit : « J’ai toujours pensé que les malheurs qui m’affectaient étaient de ma faute... » La spéculation sur le malheur pour se faire le représentant autoproclamé de la souffrance sociale me paraît malhonnête. C’est le rôle de celui qui, comme dit Debord, « n’hésite jamais à prolonger la plainte des opprimés ». C’est ce qu’ont fait toutes les religions depuis toujours. C’est religieux. Sur Duras, je vous tiens un discours antireligieux. Comme il y a un clergé bourdieusien... ce clergé qui dit au fond : « Il ne me déplait pas qu’il y ait beaucoup de victimes pour m’en faire le représentant. »

Edj : Chez Duras, vous liez cette errance intime, son sadomasochisme avec ses engagements politiques successifs, à partir disons d’une faute primitive qui serait l’attitude entre 1940 et 1943.

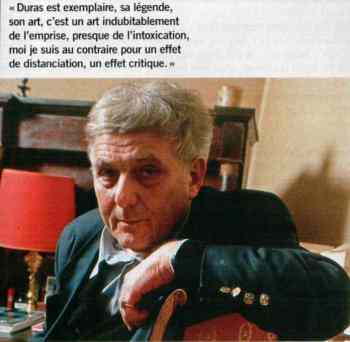

Ph.S. : Oui, je crois. Les origines du glauque, de la culpabilisation, de la simulation qui infestent la société française. On ne sortira pas du bavardage sur cette obsession si l’on ne comprend pas la façon dont un être humain peut être tenté de faire telle ou telle chose selon les circonstances. Tenté de se raconter des fables sur sa propre existence, des romans familiaux, un faux amant chinois... La littérature doit plutôt essayer de penser, c’est mon point de vue. Duras est exemplaire, sa légende, son art, c’est un art indubitablement de l’emprise, presque de l’intoxication, moi je suis au contraire pour un effet de distanciation, d’ironie, un effet critique.

Edj : Il y aurait cette idée que Duras crée un monde dur, autoritaire, contraire en fait à ses idéaux proclamés, l’idée d’une domination hypnotique de la société ?

Ph.S. : Bien sûr. Duras et les siens en arrivent à constituer un monde dur, coercitif, avec leur pleine collaboration, par une sorte de servitude volontaire. J’ai fréquenté ces gens, je vous assure, j’ai fait mon parcours, moi aussi, avant de m’échapper. Dans ce genre de communauté, il y a une haine de l’individu, une intolérance à l’égard de la liberté individuelle, un esprit de famille, de soupçon, d’inquisition, de « communisme », d’apologie du matriarcat. Tout cela, vous pouvez l’inscrire dans l’histoire du nihilisme qui suit son cours avec toutes ses composantes. Le nihilisme est intéressant, il révèle le mal. Donc on peut lire Duras, on peut s’occuper d’elle, c’est ce que je suis en train de faire. Dire qu’on a une autre éthique, une autre esthétique. Qu’on peut avoir sur la sexualité un point de vue tout à fait différent, ce qui n’est pas rien, parce que tout ce qui se trafique aujourd’hui comme cléricalisme nihiliste a toujours un lien très fort avec la sexualité. On dit que Mai 68 aurait été trop libertaire, etc. Pour rétablir l’ordre moral, vous pouvez tenir un discours apocalyptique... Tous les discours apocalyptiques ont une fonction qui est de préparer une nouvelle tyrannie.

Edj : Vous voulez dire qu’elle n’a jamais pu s’éloigner du pouvoir et de ses attributs.

Ph.S. : C’est ce que je dis. Cette théocratie ne me paraît pas dans la nature profonde de la littérature telle que je la conçois. Je trouve ses livres forts, hypnotiques. Mais je crois que cela vieillira mal. Les films sont déjà invisibles. Les livres seront atteints de la même façon, un jour ou l’autre. C’est une littérature qui me paraît artificielle, gonflée, dans la réitération. J’ai toujours senti chez elle, même au téléphone, une volonté de domination. Je n’aime pas cela. Je n’imagine pas Kafka ainsi.

Edj : Finalement, cette séparation entre vous n’est pas politique ou littéraire, mais plutôt intime. Vous avez une inspiration du côté du plaisir et elle en avait une du côté de la souffrance.

Ph.S. : Qu’est-ce vous voulez que je vous dise. (Rire.) Si vous me dites à brûle-pourpoint que j’ignore les délices du masochisme, je vous réponds oui, sans nul doute. Si vous dites qu’une bonne expérience concentrationnaire me manque pour comprendre le sens de la vie, je vous dis certainement mais je préfère l’éviter. (Rire.) Si vous me dites qu’il faut mourir pour comprendre, je vous dis qu’on n’est pas pressé... Pour finir, la seule question qui se pose, c’est celle-là. Le plaisir et la douleur. Elle écrit la douleur, j’écris le plaisir. Moi, je n’aime pas cogner sur les gens, ni physiquement ni mentalement. Je suis opposé à la violence.

Propos recueillis par Jean-François Kervéan

L’Évènement du jeudi n° 722, du 3 septembre 1998.

Est-ce parce que les écrivains ont une vie particulièrement bizarre et souvent invisible qu’on attend leur mort pour s’occuper de leur biographie ? C’est probable. Les arguments sont connus : distance par rapport au sujet, révélations post-humes, déposition des témoins, calme du diagnostic, évaluation de l’œuvre dans la tranquillité des thèses et des dictionnaires. Cette conception, forgée par l’école, suppose une croyance solide en l’histoire, une confiance aveugle dans sa justice. Ecrivez, passez, nous ferons le reste.

Est-ce parce que les écrivains ont une vie particulièrement bizarre et souvent invisible qu’on attend leur mort pour s’occuper de leur biographie ? C’est probable. Les arguments sont connus : distance par rapport au sujet, révélations post-humes, déposition des témoins, calme du diagnostic, évaluation de l’œuvre dans la tranquillité des thèses et des dictionnaires. Cette conception, forgée par l’école, suppose une croyance solide en l’histoire, une confiance aveugle dans sa justice. Ecrivez, passez, nous ferons le reste.

Mais si ce scénario était perturbé ? Si nous n’avions plus de garantie sur la postérité, la survie, le progrès ? Si l’ignorance s’étendait ? Alors tout change. Les véritables écrivains (s’il en reste) jouent leur existence au jour le jour, ils ne peuvent faire confiance a personne, l’absence de futur assuré est leur loi. Ecrire devient une règle obstinée et dépourvue de sanctification automatique, presqu’un acte de fanatisme. Le succès ne prouve rien, l’échec non plus, être maudit ou populaire peut revenir au même, rien ne dit qu’un classement objectif soit en cours. Le livre passionné de Frédérique Lebelley sur Marguerite Duras pose cette question, et elle est grave : comment être contemporain de ce phénomène nouveau ?

Avenir de plus en plus sans lendemain, passé mis en liquidation accélérée, présent réduit à sa seule apparence marchande et spectaculaire : voilà où nous en sommes. Partout la confusion, le doute, l’oubli. Que peut bien devenir un « écrivain » là-dedans ? Faut-il attendre qu’il ait disparu pour se poser la question ? Ou bien, comme c’est le cas ici, raconter tout de suite son drame, sa détermination, ses ruses ? L’écrivain se change en personnage de fiction, il est doublement fictif. C’est là que l’aventure singulière de Marguerite Duras devient très forte et symptomatique (ses relations étranges avec le Spectacle, surenchère et fascination, n’en sont que la conséquence). N’oublions tout de même pas l’avertissement de Gide : un artiste ne doit pas raconter sa vie telle qu’il l’a vécue, mais la vivre telle qu’il la racontera. Voilà qui le rend déjà suffisamment problématique et gênant pour les autres.

Il y a du destin : le nom qui vous marque d’emblée, les parents comme figurants essentiels, le lieu qui deviendra mythique, les frères ou les sœurs, la richesse ou la misère, les revers de fortune, les rencontres physiques, les déplacements géographiques, et puis, peu à peu, très tôt ou assez tard, cette autre vie dans la vie donnée par ce qu’on écrit. Dans l’affaire Duras, c’est impressionnant, tout se déroule comme une équation, une mise en musique. Elle s’appelle Donnadieu, et c’est parti. Son père, qui disparaît vite, est mathématicien, quelle chance. Sa mère, institutrice, s’appelle Marie. Marie Donnadieu : qui dit mieux ? Comme par hasard, ses frères s’appellent Pierre et Paul. N’en jetez plus, c’est trop beau. Marie et Pierre d’un côté, Marguerite et Paul de l’autre. La mort de ce dernier, son souvenir physique obsédant, est l’u ne des dimensions principales des rhapsodies romanesques de Duras.

Derrière le masque du pseudonyme (combien de pseudonymes dans la littérature française !) se tient donc immédiatement la clé algébrique divine. Duras, on s’en doute, aura de curieux rapports avec Dieu, comme le prouve, en 1986, cette déclaration stupéfiante rappelée par Lebelley :

« Ce n’est pas seulement sexuel, l’homosexualité, c’est beaucoup plus vaste que ça. Beaucoup plus terrible. Infernal. Du point de vue de Dieu, on peut expliquer la finalité de presque tout. Sauf ici, ici on ne peut pas l’expliquer. C’est exactement de la même façon que la mort. Dieu s ’est réservé ces domaines-là. Dieu a décidé que l’inexpliqué de sa création, ce serait ces deux choses-là : la mort et l’homosexualité. Ça ne relève pas de la psychanalyse, ces histoires, mais de Dieu. »

Lacan, s’il eût été vivant, en serait resté baba comme devant « le Ravissement de Lol V. Stein » . Comme toujours (et même quand il s’agit de Christine Villemin), Duras met dans le mille : sa quête mystique (sorcellerie, chamanisme) tourne autour de la mort et de l’homosexualité masculine. Quand une femme va jusqu’au bout, elle dit ça. Entretemps, la procréation s’éclaire d’une drôle de lumière noire.

Marguerite Duras en 1955. Elle vient de publier « le Boa » une des nouvelles du recueil « Des journées entières dans les arbres » en souvenir de celui du Jardin botanique de Saigon.

ZOOM : cliquer sur l’image.

L’Indochine, autre chance : ce continent n’est-il pas (avec l’Afrique du Nord et l’Islam) un des enjeux fondamentaux et refoulés de la mémoire collective française et occidentale ? Lebelley le montre bien : cette Asie recréée et rêvée par Duras est un lieu d’exploitation, de corruption et de répression terribles. Ainsi en 1930 à Saigon :

« Dans les commissariats et les prisons, la torture est systématique... Tenailles appliquées aux tempes pour faire jaillir les yeux, coups de rotin sur la plante des pieds, épingles sous les ongles... A chaque local de la Sûreté sa spécialité : à Cho Lon, on coupe la peau des jambes en longs sillons avec une lame de rasoir et on comble les plaies avec du coton auquel on met le feu. A Sadec, on viole les femmes et on leur introduit des nids de fourmis dans le vagin. »

Il n’est pas mauvais de remettre sous les yeux du lecteur français, devenu si innocent, si bien-pensant, si humanitaire, ce genre de détails. Duras, à ce moment-là, a 16 ans. Comment pourra-t-elle donc, neuf ans plus tard, signer avec un ami les extravagants clichés patriotiques de « l’Empire français » ? Question sans réponse. Tout juste peut-on dire que Marguerite Donnadieu n’est pas encore Marguerite Duras. Au début de l’Occupation, toujours à Paris, elle est secrétaire de la commission de contrôle du papier du Cercle de la Librairie. Elle a épousé Robert Antelme. Lebelley écrit :

« Ils vivent ainsi, jusqu’à l’automne 1943, fondus dans la foule de ceux qui, la conscience en banqueroute, estiment le fascisme viable. Ni coupables ni innocents. »

On connait la suite : l’arrestation d’Antelme, sa déportation, l’émouvant hasard auquel il doit la vie, son grand livre : « l’Espèce humaine ». Cette fois, Duras est pleinement Duras : elle adhère au parti stalinien, elle restera « communiste », mais surtout, lentement, et sans qu’on puisse démêler la part d’une culpabilité intense, elle met son énergie dans la reconstruction blanche et tendue de la Catastrophe. L’Asie prend d’abord la forme d’Hiroshima, et il faudra longtemps pour que le « mon amour » d’« Hiroshima mon amour » prenne son vrai visage : l’amant chinois, que toute lectrice française sera forcée de fantasmer à l’avenir (voilà un retournement énorme). Quant à l’Holocauste, catastrophe des catastrophes, Duras s’en saisit (dans le sillage de Blanchot) d’une très curieuse façon : elle invente un hyper-judaïsme romantique, l’écriture devient en elle-même une sorte de Bible qui transforme l’écrivain en Juif plus Juif qu’un simple Juif. Etrange appropriation-identification qui est comme la conclusion, d’ailleurs dangereuse, des projections collectives antérieures. Le Juif, d’abord agent vicieux de la corruption universelle, envié, jalousé, détesté, se retrouve ainsi, après la tentative d’extermination totale, poétiquement « absorbé ». Je dis qu’il s’agit d’un danger sérieux dans la mesure où prendre cette place risque de conduire à re-juger, comme indigne de l’occupation celui ou celle qui l’occupe déjà. Mais Duras aime jouer avec le feu, elle est là pour ça. C’est une nihiliste active, extatique, la correspondante d’un monde devenu non-monde, achèvement de la Métaphysique, tourbillon de l’inauthentique s’effondrant sur soi. Qu’on la traite de folle, d’exhibitionniste, ne change rien. Qu’elle hypnotise, qu’elle révulse, cela revient au même. On se moque d’elle ? Le sarcasme ou l’insulte sont chargés d’angoisse. On l’adore, on l’imite ? Ce mimétisme ne fait que souligner l’unicité d’une expérience intérieure, ascèse violente, souvent aux limites de l’exténuation physique. Duras est une grande spécialiste du négatif, une professionnelle du pathos ou de la simulation stricte.

Le Spectacle généralisé n’est rien d’autre que la mort prenant maintenant le déguisement de « la fin de l’Histoire » . Il fallait quelqu’un se dévoue pour en porter les stigmates. Une femme donc, c’était fatal. Dans une société où, désormais, les médias décident de ce qui existe, Duras médium, est venue troubler le jeu. Elle en a rajouté, remis, sans que d’ailleurs personne se demande s’il ne s’agissait pas d’humour ! On se rencontrait de temps en temps, dans les années 70, et on riait beaucoup, il me semble. Mais peut-être ai-je rêvé, après tout.

Quoi qu’il en soit, l’expansion médiatique et sa volonté de puissance pavlovienne ont reconnu en elle leur envers est là dans une empoignade avec l’occulte dont il serait léger d’ignorer le règne. Les livres de Duras sont des incantations, des litanies, des proférations, d es expérience de souffle. Et après, sur la scène qui envoûte qui ? La télévision ? Christine Villemin ? Platini ? Tapie ? François Mitterrand ? Marguerite Duras ? Où est la vérité ? Où et le pouvoir ?

Oui, il était nécessaire d’écrire cette saga de l’auteur d’« Un barrage contre le Pacifique » et de « Vie matérielle ». Au fond, si on la prend au sérieux, Duras, à la fin du XXe siècle, elle occupe la position de Hugo à la fin du XIXe : tables tournantes, visions, vaticinations d’au-delà. Hugo désespéré, mais Hugo quand même. Qu’importe alors qu’un nouveau Gide murmure : « Le grand écrivain français aujourd’hui ? Marguerite Duras, hélas ! » C’est ainsi, et l’on ne devient pas un écrivain appris par cœur par hasard. Ce n’est pas Duras qui délire, mais notre société tout entière. Duras, souffrante et voyante (mais peut-être aussi secrètement clownesque), a relevé le défi de l’incessante parole vaine. Certes, on peut préférer le paradis à l’enfer, mais ceci est un autre travail.

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur, 1994.

Jean-Louis David, Marat Mort, 1793 (copie).

Photo A.G., 16 août 2019. Musée des Beaux-Arts de Reims.

ZOOM : cliquer sur l’image.

La Communauté inavouable

« Il faut se faire une raison : mes amis, mes amies ont tendance à me priver de ma vie. Au fond, c’est une famille imaginaire. Pour elles et eux, je suis un cousin gênant. »

Il y a donc des familles imaginaires, des méta-familles. « La Communauté inavouable » de Blanchot est une de ces méta-familles. Sollers l’évoque dans son entretien de 1998. Dans Portraits de femmes, celui que Sollers appelle « l’Inquisiteur » n’est jamais loin [11]. Dans les parages, on y croise des écrivains célèbres, cette fois encore Marguerite Duras, mais aussi Catherine Robbe-Grillet. Minuit approche (c’est aussi une histoire de maison d’édition). La mort rôde. On découvre aussi d’autres personnages, déjà "épinglés" dans d’autres romans...

« Le cousin imaginaire gênant n’est pas communautaire. Il n’a même pas appartenu à la puissante secte de la « Communauté inavouable », fondée par un grand Inquisiteur du 20e siècle, connu pour avoir répandu la terreur chez les esprits forts. Il a écrit L’Arrêt de mort, ce qui veut tout dire. Que signifie « communauté inavouable » ? Quelque chose qu’on ne peut pas avouer ? Ce terme d’« aveu », outre sa connotation religieuse ou judiciaire, est problématique. S’agit-il d’un acte sexuel sadien particulièrement atroce ? D’un plaisir solitaire déclenché, à heure fixe, chez tous les participants de cette communauté communiste d’un nouveau genre ? Seul l’Inquisiteur a connu la vérité, mais il l’a emportée dans sa tombe.

Une des saintes locales de cette religion imprévue, toute dévouée à l’Inquisiteur, a obtenu un grand succès avec un roman, L’Amant. Mais elle a aussi écrit un livre, dont le titre, La Maladie de la mort, fait signe vers le rituel ultra-secret de la secte. Tous les membres, en tout cas, semblent avoir une grande vénération pour la Révolution française, et surtout pour la Terreur. Leur tableau préféré est, bien entendu, celui de David, La Mort de Marat. Des spécialistes discutent encore pour savoir si un jeune écrivain flamboyant, très ange blond des ténèbres, mort du sida, était, oui ou non, adepte de la confrérie, comme son livre La Mort propagande paraît l’indiquer [12]. Parmi les précurseurs de cette vague noire, on peut citer l’auteur de La Mort à Venise, en 1912, film culte en 1971 [13]. Mais on n’en finirait pas, et l’Inquisiteur, là, tient la corde. Il s’intéressait d’ailleurs beaucoup à Dominique, après la mort de son deuxième mari. Elle a fui.

En 1986, Marguerite Duras fait cette déclaration fracassante :

« Ce n’est pas seulement sexuel l’homosexualité, c’est beaucoup plus vaste que ça. Beaucoup plus terrible. Infernal. Du point de vue de Dieu, on peut expliquer la finalité de presque tout. Sauf ici, ici, on ne peut pas l’expliquer, c’est exactement de la même façon que la mort. Dieu s’est réservé ces domaines-là. Dieu a décidé que l’inexpliqué de sa création, ce serait ces deux choses-là : la mort et l’homosexualité. Ça ne relève pas de la psychanalyse, ces histoires, mais de Dieu. »

On voit que Dieu, ici, reprend du service pour fragiliser la psychanalyse et entraîner les homosexuels dans une dimension métaphysique dont la plupart se passent très bien. Mais Duras est une visionnaire qui copie, de façon confuse, la description que Lautréamont fait de Dieu dans Les Chants de Maldoror. Là, pour la première fois, Dieu est montré comme homosexuel et criminel. Pas mort du tout, très actif au contraire, dans un bordel. L’Inquisiteur, bien informé, mais pas jusqu’au bout, a d’ailleurs écrit un livre important sur cette région infernale : Lautréamont et Sade. Mais ne troublons pas le 21e siècle : Dieu poursuit sa course de mort, les homosexuels se marient, les laboratoires s’occupent de la transmission de la vie mortelle.

Dans le livre Les Parleuses, où elle s’entretient avec Xavière Gauthier, Duras trouve que je suis le seul homme avec qui les femmes peuvent parler à l’époque. Pourquoi ? « Parce que Sollers est désespéré. » Quelle idée ! Je me souviens d’un dîner très lourd avec ces deux voyantes, lequel s’est terminé, de façon pas du tout désespérée, entre Xavière et moi. Elle m’a emmené chez elle, on n’a pas beaucoup parlé, mais le sous-entendu, bien sûr, était : « Duras, quelle raseuse. » Élégante Xavière, excellent souvenir.

La sorcière Duras a dû être avertie de cette trahison [14], puisqu’au moment de la parution de Femmes, elle m’a violemment attaqué dans la presse, allant jusqu’à comparer mon physique à celui d’un moine servant de publicité pour une marque de fromage. J’ai dû répondre qu’elle n’était elle-même qu’un vieux crapaud, ou quelque chose comme ça, ce qui ne l’a pas empêchée de m’embrasser fougueusement, un soir, dans la rue. Il est vrai qu’on prenait assez souvent des verres au Pré-aux-clercs, à côté de la rue Saint-Benoît, où officiait, parfois, l’Inquisiteur [15]. Autre figure très présente dans le discours de Duras : François Mitterrand, dont elle n’arrêtait pas de faire l’éloge. L’Inquisiteur et elle avaient une fixation négative et haineuse : de Gaulle. Ce n’était pas mon avis.

Toute cette agitation a eu un quartier général légendaire, les Éditions de Minuit. Je n’aurai garde d’oublier une autre sorcière, célèbre pour ses séances de magie sexuelle, qu’elle a d’ailleurs racontées avec talent : Catherine Robbe-Grillet, spécialiste sympathique du grand minuit des organes. En ai-je assez dit sur la « communauté inavouable », qui me semble avoir disparu, comme le Titanic, dans les glaces ? Je suis sûr, en tout cas, que tous mes livres, après Femmes, ont beaucoup gêné ses activités.

Sans aller jusqu’à parler, comme le stupéfiant docteur Artaud, de la « maladresse sexuelle de Dieu », il suffit de rappeler les dates :

Femmes, 1983, commencement plus qu’abrupt : « Le monde appartient aux femmes, c’est-à-dire à la mort, là-dessus tout le monde ment. » Déclaration de Duras sur Dieu, les homosexuels et la mort : 1986.

Pauvre Dieu, pauvres homosexuels ! Comme s’ils étaient dans le coup de ce qui se trafique vraiment, depuis des millénaires, à travers les femmes ! »

Philippe Sollers, Portraits de femmes, 2013 (p. 125-129).

Les Parleuses

Xavière Gauthier à propos des Parleuses.

Avec Bernard Pivot, Ouvrez les guillemets - 20/05/1974.

durée : 4’42"

Dans l’entretien de 1998 comme, 15 ans plus tard, dans Portraits de femmes, Sollers aime rappeler, pour mieux la rejeter, l’affirmation de Duras sur son caractère supposé « désespéré ». En relisant Les Parleuses [16], ce qui me frappe n’est pas tant le côté cocasse de l’affirmation que le contexte dans lequel elle s’exprime. Je cite le passage (Marguerite Duras et Xavière Gauthier sont d’une évidente complicité) :

M. D. - [...] J’ai jamais été dans un groupe de femmes. Je ne sais pas. J’ai toujours eu une parole... personnelle avec les femmes. Pendant toute une période de ma vie, j’ai pas pu les supporter du tout.

X. G. - Ah oui ? Et maintenant ça change ?

M. D. - Ah oui. Je ne vois pratiquement que des... femmes ou bien des homosexuels. Faudrait qu’on dise quelque chose là-dessus. [Interruption, téléphone.]

M. D. - Je connais beaucoup de femmes dans mon cas qui ne peuvent supporter d’homme qu’homosexuel, des hommes que lorsqu’ils sont homosexuels (je souligne).

X. G. - Moi aussi, la plupart du temps.

M. D. - Oui. C’est même peut-être pas la peine d’expliquer, ça va de soi, ça.

X. G. - Pour moi, ça me paraît évident, oui aussi, que je ne peux pas supporter les hommes « hommes », ceux qui..., je ne sais..., qui nous agressent, qui veulent nous..., nous tenir, nous..., enfin, tu vois ?

M. D. - C’est-à-dire ils vivent sur un fond de désespoir et de peur qui les ouvre (idem).

X. G. - Les homosexuels ?

M. D. - Oui, comme nous.

X. G. - Oui.

M. D. - Il y a une donnée commune, là — mettons, dans l’oppression de la classe phallique. Mais un homme, tu sais, comme on l’entendait il y a encore vingt ans, un homme fort qui bâtit l’avenir [rire], ah, ah, c’est fini. Il y en a pas un qui entre chez moi.

X. G. - Moi, je ne peux pas supporter. Ça me fait rire, à la limite.

M. D. - Il y en a encore dans les écrivains ?

X. G. - Il y en a encore partout, mais... Et tu vois, quand même, c’est vrai que moi je me sens beaucoup plus proche des homosexuels hommes...

M. D. - Attends, on fait un hiatus. Il n’y en a plus, mais il y en a dans la critique.

X. G. - Oui.

M. D. - Tu sais ? Tous les hommes de la critique, là, ce sont des mâles.

X. G. - Beaucoup, beaucoup, oui.

M. D. - [Mots inaudibles.]

X. G. - Tu crois qu’il faut dire tous ?

M. D. - Ah, je sais pas, regarde la critique du Monde.

X. G. - Oui. [Rire.] Effectivement. Ce qui s’est passé... Non, mais moi, je pensais, je ne sais pas, à des gens qui font quelquefois des textes critiques... comme S... [17] ou comme B... [18] C’est quand même une critique différente.

M. D. - B... est homosexuel.

X. G. - Oui.

M. D. - Et S... est..., est désespéré. [Rires.]

X. G. - Oui, c’est ça que je pensais : c’est vrai que je me sens beaucoup plus proche des homosexuels que des autres hommes, mais malgré tout je crois qu’il ne faut pas non plus dire que c’est — enfin, tu ne l’as pas dit — ... mais penser que c’est pareil... là où sont les femmes et là où sont les homosexuels.

M. D. - Ah, non, moi je dis que ce qui fait qu’ils se joignent, qu’ils se rejoignent, c’est un fond de peur et de désespoir, un fond commun (idem).

X. G. - Oui, oui, là je suis tout à fait d’accord.

M. D. - Un lot commun, c’est bien aussi de l’oppression, il y a pas de doute.

X. G. - Mais il y a..., bon, le corps est différent, la façon de sentir est quand même différente, bon. La maternité, eux non plus, par exemple, ne peuvent pas la vivre.

M. D. - Oui, mais ça, jamais — même dans un avenir lointain !...

X. G. - Oui, bien sûr. Je veux dire : il faut quand même voir ce qui est spécifique, complètement spécifique à la femme. Non ?

M.D. - Oui.

X. G. - Ce qu’elle a vraiment en propre.

M. D. - Absolument, absolument en propre, le dernier, le dernier truc qu’elle a et que les hommes n’ont pas, c’est ça, c’est la maternité, c’est irréductible [19].

X. G. - Mais oui.

M. D. - Mais tu te souviens, à cet homme, je lui disais : « Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place d’un Noir ? », il m’a dit oui. Je réponds en femme, moi, je dis non. « Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place d’une femme enceinte ? » Il a dit : « Oui. »

X. G. - Quel culot !

M. D. - Si on me disait : « Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place d’un homme qui a un phallus ? », je dirais non. (Les Parleuses, p. 152-154)

Drôle de jeu de rôles.

La formule de Duras pourrait se résumer ainsi : « Comme la plupart des femmes, je préfère les homosexuels hommes. Les femmes et les homosexuels ont en commun d’être désespérés. Sollers n’est pas homosexuel, mais il est désespéré. Donc il est un peu de la communauté. »

Faut-il commenter ? Serait-ce si sorcier ?

Comme aime le répéter Sollers :

« La formule que je préfère de Lacan finalement c’est : « On est hétérosexuel quand on aime les femmes, qu’on soit un homme ou une femme. » [...]

Je crois me signaler à l’observation clinique par un coefficient extrêmement faible d’homosexualité. Ce qui d’ailleurs me distingue. [...]

Ce qui me distingue des hommes en général. Je suis très peu porté au collectif... » (Cf. Lacan même).

Nous sommes toujours le 13 juillet 1973 (la veille du 14 juillet donc). L’entretien se poursuit. Il est maintenant question de Michelet, de sa sorcière, des travaux et des jours, de Jeanne d’Arc (« Sollers m’a dit que ça l’intéressait pas, Jeanne d’Arc », regrette Duras), de la « folie » et/ou de la « parole » féminine :

[...]

M. D. - Il serait quand même bon de rappeler ce que disait Michelet, là, sur les sorcières.X. G. - Ah, oui, dis.

M. D. - Ah, c’est admirable, c’est dans le livre La Sorcière. D’ailleurs, je voulais te dire tout à l’heure que c’est lui..., tu te souviens de son livre sur les femmes quand il parlait des menstrues, mais pour lui c’était un..., une source d’érotisme. Oui, il disait que dans le haut Moyen Age les femmes étaient seules dans leurs fermes, dans la forêt, pendant que le seigneur était à la guerre — chaque fois que je peux, je cite cette histoire, je la trouve sublime — et qu’elles s’ennuyaient profondément, dans leurs fermes, seules, et qu’elles avaient faim, lui était aux croisades ou à la guerre du Seigneur, et que c’est comme ça qu’elles ont commencé à parler, seules, aux renards et aux écureuils, aux oiseaux, aux arbres, et que, quand le mari revenait, elles continuaient, ça je l’ajoute, sans ça on se serait aperçu de rien, mais c’est les hommes qui les ont trouvées parlant seules dans la forêt.

X. G. - Et moi, j’ajouterais : les hommes ont dû dire : « Elles sont bien folles, c’est bien des folies de femmes. »

M. D. - Voilà, et on les a brûlées. Pour arrêter, endiguer la folie, endiguer la parole féminine.

X. G. - Mais Jeanne d’Arc, elle entendait des voix.

M. D. - Ah, bien, bien sûr. Jeanne d’Arc, c’est un crime masculin. Sollers m’a dit que ça l’intéressait pas, Jeanne d’Arc.

X. G. - Moi, ça m’intéresse.

M. D. - Moi, ça me passionne. On a surtout mis l’accent sur la guerrière en..., sur la femme en costume d’homme, puisque c’est pour ça, pour ça qu’on l’a tuée. Par exemple, c’est une tête politique égale à celle de Saint-Just, sublime (je souligne), on l’a jamais dit parce que c’est une femme, justement.

X. G. - Mais moi, je trouve inouï qu’elle entendait des voix. Je sais pas...

M. D. - Moi, je trouve inouï qu’il lui ait obéi, Charles VII, il a fait ce qu’elle a voulu et les soldats l’ont suivie, à Orléans. Il a fallu un procès pour la tuer.

X. G. - Oui, tout un appareil d’Etat.

M. D. - Tout un appareil d’Etat, judiciaire, institutionnel. Sans ça, ça aurait été un meurtre qui n’aurait pas été admis par le peuple, j’imagine, comme celui de Giordano Bruno. [Silence.] Bon, on s’arrête aujourd’hui ?

X. G. - On s’arrête, oui. (Les Parleuses, p. 163-165)

Les « Parleuses » aiment bien Michelet, Jeanne d’Arc... et toutes ces femmes qui parlent toutes seules dans la forêt ou qui entendent des voix. Peut-être n’est-il pas inutile ici de rappeler ce qu’écrit Marcelin Pleynet dans Poésie et « Révolution » [20] :

« Théologien du peuple, comme l’appelleront ses disciples, Michelet en vient selon Paul Viallaneix [21] « à envisager l’existence d’un "Dieu-mère" grâce auquel la mort, bien loin de briser "l’unité" du genre humain, deviendrait "un accouchement". »

Une pucelle christique comme idéal née d’un Dieu-mère, n’est-ce pas une bien curieuse théologie sociale de la liberté, un enseignement et une « promesse » républicains, incontestablement terrorisants pour qui n’a pas vraiment la vocation de devenir prêtre de cette nouvelle Cybèle ?

Michelet écrit : « Souvenons-nous, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d’une femme [entendre Jeanne la Pucelle] de sa tendresse, de ses larmes, du sang qu’elle a donné pour nous ».

Ce qui, à sa façon, explique bien les divers soubresauts historiques de l’aventure tels qu’ils ponctuent notre histoire moderne.

On comprend pourquoi l’histoire de la littérature, qui est elle aussi forcément laïque et républicaine, est amenée à faire bon marché de la figure du père. » (Poésie et « Révolution », p. 27)

Les Français « sauvent leur mère, ils gardent la pucelle... Jeanne d’Arc... », écrivait déjà Sollers dans Femmes en 1983.

On peut toujours relire La Pucelle de Voltaire ou écouter Raymond Devos (rires) :

Bulles

Un autre passage des Parleuses attire l’attention. Il se situe dans les Notes en marge, les notes d’après coup (après relecture) des entretiens. C’est l’avant-dernière note de Duras. Elle est longue (les choses se précisent). Duras y parle de la religion, d’un marécage gigantesque, de bulles crevées, de Dieu, de l’accouchement de son fils, de sa haine de « la crasse du corps croyant » (sic), des « chrétiens » et, pour finir... de sa « suspicion » à l’égard de Georges Bataille (« nous sommes assez nombreux à l’éprouver », écrit-elle, sans plus de précisions), un Bataille qu’elle oppose à... Blanchot (selon ce qu’elle appelle sa « lecture physique »). Allez-y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire.

« J’ai dit : « ... comme s’il y avait un responsable. Comme si. Et le mot « religieux » ne me choque pas. Ni le mot « Dieu ». C’est le mot « religion » qui me choque. Le mot « Dieu » m’apparaît moins grave que le mot « réalité ». Depuis toujours, même toute petite, j’ai vu l’apparition de la vie sur la terre sous cette forme : un marécage gigantesque et inerte à la surface duquel, tout à coup, une bulle d’air vient crever, puante, une seule, puis — des milliers d’années passent — une autre. En même temps que ces bulles d’air, ces bulles de vie, arrivent à s’extraire du fond, la lumière se modifie, les humidités s’écartent et la lumière arrive à la surface des eaux. Les eaux de la Genèse, pour moi, c’était ça, lourdes, pesantes comme un acier liquide, mais troubles, sous le brouillard, privées de lumière. Le premier bruit : l’éclatement de la bulle, répercuté à « l’infini ». Dieu était totalement absent de mon paysage premier. Et pourtant, quand je lisais la Genèse, je lisais aussi ce mot « Dieu », mais comme un autre : « l’Esprit de Dieu », pour moi, était le contenu nauséabond des bulles crevées. Mais ces premières exhalaisons n’étaient pas provoquées de l’extérieur par le décret d’un dieu. La lumière, aussi bien, je la voyais indépendante du tout, venue d’un ailleurs, d’un inconnu matérialiste, d’un avant-quoi innocenté. Dans ce polythéisme de l’enfance, Dieu avait une place précise : il était l’air contenu dans la bulle. Mais il n’avait pas fabriqué la bulle. Ni la lumière. Ni les eaux. Ni moi. Et cela, bien que le contenu de la bulle, c’était la vie à venir. Je n’ai jamais été croyante, jamais, même enfant. Et, même enfant, j’ai toujours vu les croyants comme atteints d’une certaine infirmité d’esprit, d’une certaine irresponsabilité. Plus grande, quand j’ai lu Spinoza, Pascal, Ruysbroek, j’ai vu la foi des mystiques comme un désespoir du non-croire. Je continue à les voir ainsi, absolument, complètement. Ils poussent les cris du non-croire. Quand j’ai eu mon enfant, j’ai cru passer par une crise anticléricale parce que je chassais les bonnes sœurs qui s’approchaient de la poussette où était mon fils, à s’extasier : « Oh, le beau bébé ! » Mais même pas. Ce n’était que l’expression du dégoût physique violent que m’ont toujours inspiré les chrétiens. Je ne voulais pas que s’approche de mon enfant cette noirceur, cette crasse inhérente au corps croyant dont, enfant (et peut-être même encore) je croyais qu’il ne connaissait ni le plaisir sexuel ni le plaisir de l’eau, du bain, de la nudité, mais seulement le plaisir frauduleux de la macération, d’une macération nauséabonde. Tu vois, la boucle se ferme. Il est évident que lorsque L. V. S. « remue dans le ventre de Dieu », elle revient dans le marécage matériel, mais pas vers le dieu créateur, vers le marécage où il était, comme le reste, englouti. Et que la sorte de suspicion que j’éprouve à l’égard de Georges Bataille (je l’avais de son vivant aussi bien, malgré notre grande amitié), de laquelle je n’arriverai jamais à me défaire (nous sommes assez nombreux à l’éprouver), c’est que le postulat même de sa recherche en passe par une ambiguïté corporelle et que sa composante érotique majeure, à lui, Bataille, participe de la transgression blasphématoire. Le corps de Bataille était celui d’un curé. Aucune idée, rien, ne peut corriger cette puanteur : l’odeur traverse tout. Je vois toujours une naïveté physique dans les admirateurs inconditionnels de Bataille (et jamais, jamais, de Blanchot). Je parle surtout des écrits érotiques de Bataille, pas du Coupable, ni de l’Expérience intérieure. Je pense tout d’un coup que c’est peut-être encore plus grave : peut-être que Bataille ne vivait pas cette transgression blasphématoire, mais qu’il s’en servait à l’extérieur, comme d’un adjuvant théâtral, qu’il en jouait dans l’écrit, mais qu’il n’en jouissait pas. Je ne peux rien, rien, contre cette suspicion-là, cette lecture physique de Bataille. Si on me dit que je le comprends mal, c’est que je ne suis pas arrivée à l’exprimer. » (Les Parleuses, p. 239-240)

Vous avez bien lu : « Le corps de Bataille était celui d’un curé. Aucune idée, rien, ne peut corriger cette puanteur : l’odeur traverse tout. » On peut difficilement trouver plus agressif (« malgré [la] grande amitié ») !

Pourquoi, après ce curieux récit de l’origine du monde (à proprement parler enfantin), cet accouchement, cette profession de foi affichée de « non-croyance », pourquoi cette volonté de marquer, là, cette « suspicion » (le mot est faible) à l’égard des « écrits érotiques », du corps de Bataille, et « jamais, jamais de Blanchot » [22] ?

Ainsi va l’idéologie laïque, maternelle et républicaine, fondée sur le culte simultané de Jeanne la Pucelle, de Marat et de Saint-Just, après avoir avalé le pétainisme et le stalinisme, aux heures florissantes d’un certain féminisme français...

Et, puisque Duras semble fascinée par les « bulles » originaires au « contenu nauséabond », citons Bataille, décidément plus léger :

« Le rire, à condition de lui donner cours, a de lui-même la perfection de la sphère et l’éphémère nécessité de la bulle de savon. »

Cet amour-là

Vingt-cinq ans plus tard, peut-on mesurer les dégâts ? Ils ne sont pas négligeables. Concernant la « libido dominandi », on a encore changé de dimension. Cela devient franchement pathétique. Sollers, dans Passion fixe, cite les propos de Yann Andréa, le dernier amant de Marguerite Duras, dans son livre Cet amour là :

La mère de famille, enfin, sera édifiée par la confession bouleversante de l’amant homosexuel terminal d’une star :

« Ma mère voyait que j’étais dominé. Je ne pouvais pas lui téléphoner, aller la voir. Duras était d’une jalousie atroce. Elle haïssait ma mère, mes sœurs. Un mec, une femme, je n’avais pas le droit de regarder... On ne peut pas imaginer... Elle ne me lâchait pas. Je travaillais toute la journée. La vaisselle, la machine à écrire, le cinéma, les promenades en voiture, le jour, la nuit, ce n’était jamais fini... Alors ma mère, quand elle venait à Paris,je la voyais en cachette. j’avais peur. Je regardais toujours ma montre. j’étais très mal. Je me sentais coupable de tout... [23] »Et ça continue :

« Elle ne me supporte pas. Elle ne se supporte pas. Elle me met à la porte. Elle me menace, vous n’avez rien ici, tout est à moi, tout, vous entendez, l’argent est à moi et je ne vous donnerai rien, pas un centime, vous êtes un double zéro, un nullard de première. Elle ne comprend pas pourquoi j’insiste, pourquoi je reste, là, avec elle, seul avec elle et elle seule avec moi. Parfois, c’est insupportable, elle veut tout casser, tout détruire, me détruire, me battre, m’insulter, me mettre à mort, me tuer. Elle dit, j’ai envie de tuer. C’est irrésistible. Elle comprend parfaitement. Tout. Et cette lucidité est atroce. Et le monde entier devient atroce, le monde entier est une souffrance et moi aussi puisqu’elle voit que je suis là, elle me voit, et parfois elle ne veut plus voir ce que je suis, ce qu’elle ignore et ce qu’elle sait cependant de moi. Elle ne veut plus, elle veut tuer, se tuer. Elle veut mourir. Elle veut me voir mort avec elle... »Etc., etc.

Ça vous fait quelque chose ? Vous avez tort.

Vous riez ? Vous avez tort.

L’enfer existe. (Passion fixe, 2000, (Folio, p. 297-298)

Le 26-08-99, j’avais noté dans mon carnet :

« Le Nouvel Obs :

Yann Andréa à propos de Marguerite Duras :

"Elle veut tout de moi, jusqu’à l’amour, jusqu’à la mort."

"Vous vivez et vous dites votre propre mort."

"Un corps mort, ce n’est rien, c’est personne."

La mort, la mort, la mort...

Yann Andréa raconte que Duras ne voulait même pas (surtout pas) qu’il voit sa mère (il la voyait en cachette !).

Duras : la mère, la mort. "L’amour" ?!

Monstrueux... »

Pathétique ? Regardez l’interview de Yann Andréa par Thierry Ardisson le 18 décembre 1999 (9’07")

Soleil noir

Dépression et mélancolie

En 1987, Julia Kristeva publie Soleil noir (« un modèle d’analyse clinique », écrit Sollers dans Portraits de femmes, p. 61). Le livre comprend huit chapitres. Le dernier est consacré à Marguerite Duras.

I. Un contre-dépresseur : la psychanalyse 11

II. Vie et mort de la parole 43

III. Figures de la dépression féminine 79

IV. La beauté : l’autre monde du dépressif 107

V. Le Christ mort de Holbein 117

VI. Nerval, El Deschichado 151

VII. Dostoïevski, l’écriture de la souffrance et le pardon 183

VIII. La maladie de la douleur : Duras 227

Marguerite Duras en 1962.

La maladie de la douleur

par Julia Kristeva

Extraits

Une esthétique de la maladresse

L’expérience de Marguerite Duras semble être moins celle d’une « œuvre vers l’origine de l’œuvre » comme l’avait souhaité Blanchot, qu’un affrontement avec le « rien » de Valéry : ce « rien » qu’impose à une conscience troublée l’horreur de la Seconde Guerre mondiale et, indépendamment d’elle mais en parallèle, le malaise psychique de l’individu dû aux chocs secrets de la biologie, de la famille, des autres.

L’écriture de Duras ne s’auto-analyse pas en cherchant ses sources dans la musique sous les lettres ou dans la défaite de la logique du récit. Si recherche formelle il y a, elle est subordonnée à l’affrontement au silence de l’horreur en soi et dans le monde. Cette confrontation la conduit à une esthétique de la maladresse d’une part, à une littérature non cathartique d’autre part.

La rhétorique apprêtée de la littérature et même la rhétorique usuelle du parler quotidien semblent toujours quelque peu en fête. Comment dire la vérité de la douleur, sinon en mettant en échec cette fête rhétorique, en la gauchissant, en la faisant grincer, en la rendant contrainte et boiteuse ?

Il y a cependant du charme dans ces phrases étirées, sans grâce sonore et dont le verbe semble oublier le sujet (« Son élégance et dans le repos, et dans le mouvement, raconte Tatiana, inquiétait [24] ») ou qui tournent court, à bout de souffle, à bout de complément d’objet ou d’adjectif (« Puis, tout en restant très silencieuse, elle recommença à demander à manger, qu’on ouvrît la fenêtre, le sommeil [25] » et : « C’en sont là les derniers faits voyants [26] »).

Souvent on se heurte à des ajouts de dernière minute entassés dans une proposition qui ne les avait pas prévus, mais à laquelle ils apportent tout son sens, la surprise (« ... le désir qu’il aimait des petites filles pas tout à fait grandies, tristes, impudiques, et sans voix [27] ». « Leur union est faite d’insensibilité, d’une manière qui est générale et qu’ils appréhendent momentanément, toute préférence en est bannie [28] »). Ou bien à ces mots trop savants et superlatifs, ou trop banals au contraire et trop usés, disant une grandiloquence figée, artificielle et maladive : « Je ne sais pas. Je ne sais quelque chose que sur l’immobilité de la vie. Donc, lorsque celle-ci se brise, je le sais [29] ». « Quand vous avez pleuré, c’était sur vous seul et non sur l’admirable impossibilité de la rejoindre à travers la différence qui vous sépare [30]. »

Il ne s’agit pas d’un discours parlé, mais d’une parole surfaite à force d’être défaite, comme on est démaquillée ou déshabillée sans être négligée, mais parce qu’on est forcée par quelque maladie insurmontable et pourtant grosse de plaisir qui captive et défie. Cependant et peut-être pour cela même, cette parole faussée sonne insolite, inattendue et surtout douloureuse. Une séduction malaisée vous entraîne dans les défaillances des personnages ou de la narratrice, dans ce rien, dans l’insignifiable de la maladie sans paroxysme tragique ni beauté, une douleur dont il ne reste que la tension. La maladresse stylistique serait le discours de la douleur émoussée.

A cette exagération silencieuse ou précieuse de la parole, à sa défaillance tendue en corde raide sur la souffrance, vient suppléer le cinéma. Recourir à la représentation théâtrale, mais surtout à l’image cinématographique, conduit nécessairement à une profusion immaîtrisable d’associations, de richesses ou de pauvretés sémantiques et sentimentales au gré du spectateur. S’il est vrai que les images ne réparent pas les maladresses stylistiques verbales, elles les noient cependant dans l’indicible : le « rien » devient indécidable et le silence fait rêver. Art collectif même si la scénariste parvient à le contrôler, le cinéma ajoute aux indications frugales de l’auteur (qui protège sans cesse un secret maladif au creux d’une intrigue de plus en plus insaisissable dans le texte) les volumes et les combinaisons, forcément spectaculaires, des corps, des gestes, des voix des acteurs, des décors, des lumières, des producteurs, de tous ceux dont le métier est de montrer. Si Duras utilise le cinéma pour user jusqu’à l’éblouissement de l’invisible sa force spectaculaire en la submergeant de mots elliptiques et de sons allusifs, elle l’utilise aussi pour son surplus de fascination qui remédie à la contraction du verbe. En multipliant ainsi le pouvoir de séduction de ses personnages, leur maladie invisible devient à l’écran moins contagieuse à force d’être jouable : la dépression filmée apparaît un artifice étranger.

On comprend désormais qu’il ne faut pas donner les livres de Duras aux lecteurs et lectrices fragiles. Qu’ils aillent voir les films et les pièces, ils retrouveront cette même maladie de la douleur mais tamisée, enrobée d’un charme rêveur qui l’adoucit et la rend aussi plus factice et inventée : une convention. Les livres, au contraire, nous font côtoyer la folie. Ils ne la montrent pas de loin, ils ne l’observent ni ne l’analysent pour en souffrir à distance dans l’espoir d’une issue, bon gré mal gré, un jour ou l’autre... Tout au contraire, les textes apprivoisent la maladie de la mort, ils font un avec elle, ils y sont de plain-pied, sans distance et sans échappée. Aucune purification ne nous attend à la sortie de ces romans au ras de la maladie, ni celle d’un mieux-être, ni la promesse d’un au-delà, ni même la beauté enchanteresse d’un style ou d’une ironie qui constituerait une prime de plaisir en sus du mal révélé.

Sans catharsis

Sans guérison ni Dieu, sans valeur ni beauté autre que celle de la maladie elle-même prise au lieu de sa brisure essentielle, jamais, peut-être, art ne fut aussi peu cathartique. Il relève, sans doute et pour cela même, plus de la sorcellerie et de l’envoûtement que de la grâce et du pardon traditionnellement associés au génie artistique. Une sombre, et à la fois légère parce que distraite, complicité avec la maladie de la douleur et de la mort se dégage des textes durassiens. Elle nous conduit à radiographier nos folies, les bords dangereux où s’écroule l’identité du sens, de la personne et de la vie. « Le mystère en pleine lumière », disait Barrès des tableaux de Claude Lorrain. Avec Duras, nous avons la folie en pleine lumière : « Je suis devenue folle en pleine raison [31]. » Nous sommes présents au rien du sens et des sentiments que la lucidité accompagne dans leur extinction, et assistons à nos propres détresses neutralisées, sans tragédie ni enthousiasme, clairement, dans l’insignifiance frigide d’un engourdissement psychique, signe minimal mais aussi signe ultime de la douleur et du ravissement.

Clarice Lispector (1924-1977) propose elle aussi une révélation de la souffrance et de la mort qui ne partage pas l’esthétique du pardon. Son Bâtisseur de ruines [32] semble s’opposer à Dostoïevski. Meurtrier d’une femme comme Raskolnikov (mais cette fois-ci il s’agit de la sienne propre), le héros de Lispector en rencontre deux autres, une spirituelle et une charnelle. Si elles le détachent du meurtre — comme Sonia le fait pour le bagnard de Crime et Châtiment —, elles ne le sauvent ni ne lui pardonnent. Pire encore, elles le livrent à la police. Pourtant, ce dénouement n’est ni un envers du pardon ni un châtiment. Le calme inéluctable du destin s’abat sur les protagonistes et clôt le roman avec une douceur implacable, peut-être féminine, qui n’est pas sans rap- peler la tonalité désabusée de Duras, miroir sans complaisance de la peine qui habite le sujet. Si l’univers de Lispector, au contraire de celui de Dostoïevski, n’est pas celui du pardon, il en découle cependant une complicité des protagonistes entre eux dont les liens persistent par-delà la séparation et tissent un milieu accueillant et invisible une fois le roman terminé [33]. Ou encore, un tel humour traverse les féroces nouvelles de l’écrivain, par-delà le sinistre déploiement du mal, qu’il possède une valeur purificatrice et soustrait le lecteur à la crise.

Rien de tel chez Duras. La mort et la douleur sont la toile d’araignée du texte, et malheur au lecteur complice qui succombe à son charme : il peut y rester pour de vrai. La « crise de la littérature » dont parlaient Valéry, Caillois ou Blanchot atteint ici une sorte d’apothéose. La littérature n’est ni autocritique, ni critique, ni ambivalence généralisée mélangeant astucieusement homme et femme, réel et imaginaire, vrai et faux, dans la fête désabusée du semblant qui danse sur le volcan d’un objet impossible ou d’un temps introuvable... Ici, la crise conduit l’écriture à demeurer en deçà de toute torsion du sens, et s’en tient à la mise à nu de la maladie. Sans catharsis, cette littérature rencontre, reconnaît, mais aussi propage le mal qui la mobilise. Elle est l’envers du discours clinique — tout près de lui, mais jouissant des bénéfices secondaires de la maladie, elle la cultive et l’apprivoise sans jamais l’épuiser. A partir de cette fidélité au malaise, on comprend qu’une alternative puisse être trouvée dans le néoromantisme du cinéma ou dans le souci de transmettre messages et méditations idéologiques ou métaphysiques. Entre Détruire, dit-elle (1969) et La Maladie de la mort (1982) qui porte à l’extrême condensation le thème de l’amour-mort : treize ans de films, théâtres, explications [34].

L’exotisme érotique de L’Amant (1984) prend alors la relève des êtres et paroles exténués de mort tacite. Il s’y déploie la même passion douloureuse et meurtrière constante chez Duras, consciente d’elle-même et retenue (« Elle pourrait répondre qu’elle ne l’aime pas. Elle ne dit rien. Tout à coup elle sait, là, à l’instant, elle sait qu’il ne la connaît pas, qu’il ne la connaîtra jamais, qu’il n’a pas les moyens de connaître tant de perversité [35] »). Mais le réalisme géographique et social, le récit journalistique de la misère coloniale et des malaises de l’Occupation, le naturalisme des échecs et des haines maternels baignent le plaisir suave et maladif de l’enfant prostituée qui se donne à la sensualité éplorée d’un riche Chinois adulte, tristement et cependant avec la persévérance d’une narratrice professionnelle. Tout en demeurant un rêve impossible, la jouissance féminine s’ancre dans une couleur locale et dans une histoire, certes lointaine, mais que l’afflux du tiers monde, d’une part, et le réalisme de la tuerie familiale, d’autre part, rendent désormais vraisemblable et étrangement proche, intime. Avec L’Amant, la douleur obtient une consonance sociale et historique néo romantique qui lui assure son succès médiatique. [...]

Julia Kristeva, La maladie de la douleur, 1987.

Marguerite Duras en 1993 (photo Alain Fonteray).

[3] Il l’avait déjà fait dans Duras médium, un article du Nouvel Observateur du 3 février 1994, repris dans Éloge de l’infini, folio, p. 558-563.

[4] In Les parleuses, entretien entre M. Duras et Xavière Gauthier, Minuit, 1974. Voir plus bas.

[5] A l’occasion de la sortie de son roman L’amant, Marguerite Duras est l’unique invitée d’"Apostrophes" le 28 septembre 1984. Elle répond en direct aux questions de Bernard Pivot, sur le succès populaire inattendu de L’amant : 100000 exemplaires vendus en 4 semaines.

[6] Le premier numéro de L’Autre Journal, dirigé par Michel Butel, paraît le 24 juillet 1985. Il contient le premier d’une série de cinq entretiens entre Duras et Mitterrand (le dernier eut lieu en avril 1986). Même la télévision s’en fait l’écho.

Cf. aussi : Marguerite Duras, François Mitterrand, Le Bureau de poste de la rue Dupin et autres entretiens.

[7] Cf. Sublime, forcément sublime Christine V. et, en février 1993, l’interview de Marguerite Duras pour le Soir 3 :

[8] Jacques Lacan, en 1965, écrira un Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein.

[9] Les particules élémentaires.

[10] Cf. Casanova l’admirable.

[11] « Blanchot, grand Inquisiteur, deux rencontres, immédiate électricité négative », écrit Sollers dans ses Mémoires.

[12] Il s’agit d’Hervé Guibert qui écrit La Mort propagande à l’âge de 21 ans. On y lit, c’est tout à fait spectaculaire :

« ... Mon corps est un laboratoire que j’offre en exhibition, l’unique acteur, l’unique instrument de mes délires organiques. Partitions sur tissus de chair, de folie, de douleur. Observer comment il fonctionne, recueillir ses prestations. Toutes mes expressions. Tout ce qui peut en jaillir, gicler. Tout ce qui m’ahurit. A l’issue de cette série d’expressions, l’ultime travestissement, l’ultime maquillage, la mort. On la bâillonne, on la censure, on tente de la noyer dans le désinfectant, de l’étouffer dans la glace. »

Ou encore :

« À l’issue de cette série d’expressions, l’ultime travestissement, l’ultime maquillage, la mort. On la bâillonne, on la censure, on tente de la noyer dans le désinfectant, de l’étouffer dans la glace. Moi je veux lui laisser élever sa voix puissante et qu’elle chante, diva, à travers mon corps. Ce sera ma seule partenaire, je serai son interprète. Ne pas laisser perdre cette source de spectaculaire immédiat, viscéral. Me donner la mort sur une scène, devant des caméras. Donner ce spectacle extrême, excessif de mon corps, en décomposition, jour après jour, éclaté sous le feu, étalé, cloué, exposé, mimant le supplice des cents morceaux dans un jeu de masque chinois. En choisir les termes, le déroulement, les accessoires. [...] Qui voudra bien produire mon suicide, ce best-seller ? Filmer la piqûre qui donne la mort la plus lente, le poison qui pénètre avec le baiser en coulant d’une bouche à l’autre (mon nom est Fatalité) ? »

On l’a rappelé : « c’est à Roland Barthes que Guibert s’adresse d’abord lorsque paraît La Mort propagande, en 1977. « J’aimais Barthes. J’avais une passion pour Barthes, pour le Barthes pour lui-même... » Et il va déposer un exemplaire au domicile du maître, rue Servandoni. Ce livre provocant d’un jeune inconnu trouble le célèbre professeur qui, en réponse, lui fait une étrange proposition : « Je voudrais parler avec vous du rapport entre l’écriture et le fantasme, mais sans vous connaître, lui écrit-il. Par lettres. » Ainsi commence une correspondance équivoque. Le charme de ce jeu littéraire se rompt le jour où Barthes, ayant commandé un texte à Guibert, abat ses cartes : « Il m’a fait écrire un texte, La Mort propagande n0 0, raconte Guibert. Il devait écrire une préface. Mais il a posé comme condition que je couche avec lui. Et pour moi ce n’était pas possible. A cette époque, je n’aurais pu avoir un rapport avec un homme de cet âge. »

Déçu par Barthes, Guibert rencontre Michel Foucault en qui il reconnaît « un maître, une influence morale ». Foucault dira de Guibert, il s’agit de « ces formes de travail qui ne s’avancent pas comme une oeuvre, mais qui s’ouvrent parce qu’elles sont des expériences ». » (Foucault et Hervé Guibert, le compagnon d’agonie)

Curieuses expériences...

[13] La Mort à Venise de Luchino Visconti, adapté de la nouvelle éponyme de Thomas Mann. La musique du film est de Gustav Malher. Benjamin Britten composera, lui aussi, en 1973 un opéra intitulé Death in Venice. Cf. La mort à Venise ?.

[14] Xavière Gauthier a fondé la revue Sorcières, revue artistique et littéraire de 1975 à 1982.

[15] Marcelin Pleynet, lui aussi, se souvient de cette époque. Le 11 janvier dernier, lors du colloque qui lui était consacré, à Privas, il m’a raconté ces curieuses rencontres au Pré-aux-Clercs où il déjeunait souvent avec Sollers. Un jour, Marguerite Duras proposa de lui louer une des chambres qu’elle possédait. Pleynet : « J’ai bien fait de refuser... Elle m’aurait mis le grappin dessus ! » A.G.

[16] Cf. Les Parleuses.

[17] Sollers.

[18] Barthes. Dont Duras dira plus tard : « Je vous ai dit aussi que je n’arrivais pas du tout à le lire, que Roland Barthes pour moi c’était le faux de l’écrit et que c’était de cette fausseté qu’il était mort. » (in Yann Andréa Steiner, POL, 1992)

[19] Voilà une « inégalité » que « le mariage pour tous » n’est pas près de résorber, même avec la PMA.

[20] Cf. Poésie et « Révolution ».

[21] Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours, Gallimard, 1998.

[22] Duras ne précise pas de quels écrits de Bataille il s’agit. S’agit-il des récits ? Du Bleu du ciel ? De Madame Edwarda ? De L’Abbé C. peut-être. Il se trouve que j’ai en ma possession l’exemplaire de ce roman ayant appartenu à Maurice Blanchot (1ère édition, Minuit, 1950) : état impeccable.

[23] Extrait de Yann Andréa, Cet amour là, éditions Pauvert, 1999.

[24] Cf. Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Folio, Gallimard, Paris, 1964, p. 15.

[25] Ibid. p. 25.

[26] Ibid.

[27] Ibid., p. 30.

[28] Ibid., p. 60.

[29] Ibid., p. 130.

[30] Cf. Marguerite Duras, La Maladie de la mort, Editions de Minuit, Paris, 1982, p. 56.

[31] Cf. Marguerite Duras, L’Amant, Editions de Minuit, Paris, 1984, pp. 105-106.

[32] Cf. Clarice Lispector, Le Bâtisseur de ruines ; trad. franç. Gallimard, Paris, 1970.

[33] « Tous deux évitèrent de se regarder sentant qu’ils avaient pénétré dans un élément plus vaste, cet élément qui parfois réussit à s’exprimer dans la tragédie [...] Comme ils venaient d’accomplir de nouveau le miracle du pardon, gênés par cette scène minable, ils évitaient de se regarder, mal à l’aise, il y a beaucoup de choses inesthétiques à pardonner. Mais, même ridicule et rapiécée, la mimique de la résurrection avait eu lieu. Ces choses qui semblent ne pas arriver, mais qui arrivent. » (Le Bâtisseur de ruines, op. cit., pp. 320-321.)

[34] Duras est l’auteur de dix-neuf scenarii de film et de quinze pièces de théâtre, dont trois adaptations.

[35] L’Amant, op. cit., p. 48.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

11 Messages

Marguerite Duras est morte le 3 mars 1996. À l’occasion des 20 ans de sa disparition, la collection « Les Grandes Heures » réédite le coffret dédié à Marguerite Duras. Des documents d’archives exceptionnelles diffusées à la radio de 1954 à 1991. Voir ici.

Vivre avec toi, à coté de toi, non, c’est impossible.

Lettre de rupture et d’amour de Marguerite Duras à Yann Andréa

Marguerite Duras (1914 -1996), écrivaine, cinéaste, à la vie libre et intense. Née au Vietnam, elle narre ses premiers pas dans la séduction dans L’amant, publié à l’âge de 70 ans. La dernière époque de sa vie est marquée par sa relation singulière avec un jeune étudiant homosexuel, Yann Andréa qu’elle aimait follement comme en témoigne cette lettre.

23 décembre 1980

Yann, C’est donc fini. Je t’aime encore. Je vais tout faire pour t’oublier. J’espère y parvenir. Je t’ai aimé follement. J’ai cru que tu m’aimais. Je l’ai cru. Le seul facteur positif, j’espère, me fera me détacher tout à fait de toi c’est celui-là, ce fait que j’ai construit l’histoire d’amour toute seule. Je crois que tu m’aimes toi aussi mais pas d’amour, je crois que tu ne peux pas contenir l’amour, il sort de toi, il s’écoule de toi comme d’un contenant percé. Ceux qui n’ont pas vécu avec toi ne peuvent pas le savoir. J’ai aperçu quelque chose de ça lors de la première scène à Deauville. - Je me suis dit : mais avec qui je suis ? Et puis tu as pleuré et ça a été colmaté. Mais je n’ai pas oublié cet effroi. Je voudrais que tu saches ceci ; ce n’est pas parce que tu dragues et que tu en passes par le cérémonial pitoyable des pédés que je te quitte.

Tout serait possible, tout si tu étais capable d’aimer. Je dis bien : capable d’aimer comme on dirait capable de marcher. Le fait que tu ne parles jamais, ce qui m’a tellement frappée, vient de ça aussi, de ce manque à dire, d’avoir à dire. Peut-être est-ce un retard seulement, je l’espère. Tu n’es même pas méchant. Je suis beaucoup plus méchante que toi. Mais j’ai en moi, dans le même temps, l’amour, cette disposition particulière irremplaçable de l’amour. Tu ne l’as pas. Tu es déserté de ça. Je vais essayer de te trouver un travail à Paris ou ailleurs, un travail qui te convient. Je veux bien telouer une chambreà Caen où tu as tes vrais amis, [...] ceux qui te connaissent depuis toujours, qui ne peuvent plus vivre ce leurre de l’été 80 à Trouville vécu par moi. Je ne te laisserai pas tomber. Je t’aiderai. Mais je veux me tenir à l’abri de cette aridité qui sort de toi et qui est carcérale, intolérable, épouvantable. Je ne sais pas de quoi elle procède, je ne peux pas la décrire, sauf en ceci : qu’elle est un creux, en manque, en vide à côté de quoi ma méchanceté par exemple, est une prairie, un printemps. Vivre avec toi, à coté de toi, non, c’est impossible.

Tu m’as écrit pendant des années justement parce que j’échappais à cette indécence d’exister. Je t’aime Yann. C’est terrible. Mais je préfère encore être à t’aimer qu’à ne pas t’aimer. Je voudrais que tu saches ce que c’est. Quel été, quelle illusion, que c’était merveilleux, ça ne pouvait pas continuer, ce n’était pas possible, seules les erreurs peuvent prendre cette plénitude. Je ne sais pas quoi faire de la vie qui me reste à vivre, très peu d’années. Le crime c’était ça : de me faire croire qu’on pouvait encore m’aimer. En retour de ce crime il n’y a rien. S’il arrive que j’aie le courage de me tuer je te le ferai savoir. Le seul empêchement est encore mon enfant. Je t’aime

Marguerite.

Crédit : http://www.deslettres.fr/

(Texte : C’était Marguerite Duras, Tome II, Jean Vallier, Fayard ; Image : www.savemybrain.net )

Le dernier compagnon de Marguerite Duras est mort