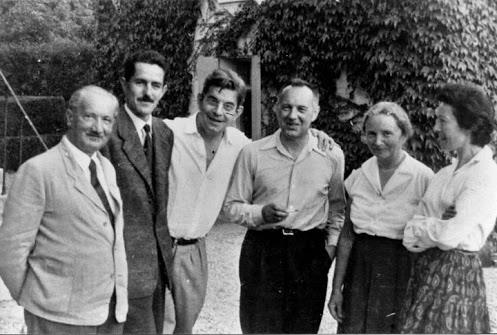

Kostas Axelos, sa compagne, Katerina Daskalaki, et Jean-Paul Dollé, le 27 mars 2009

Librairie L’Eternel retour

Kostas Axelos : « Je ne me considère pas comme un intellectuel, c’est-à-dire comme quelqu’un qui donne son avis sur toutes les choses à longueur de jour et de nuit. J’ai des préférences personnelles en ceci, en cela, mais ce que je pense et ce que j’essaie de faire, tout en m’adressant, pour reprendre un mot de Nietzsche, « à tous et à personne », ne peut que rester souterrain et exercer, si ça doit jamais l’exercer, un pouvoir invisible plutôt que visible. D’ailleurs, pour le dire en une formule, ce n’est pas l’homme qui pense, c’est la pensée qui pense l’homme.

Tout enfants, mon frère et moi avions une gouvernante allemande qui nous mettait au lit, et chaque soir, en éteignant la lumière, elle disait : « encore un jour qui ne reviendra jamais. » Ça nous plongeait dans une sorte d’étonnement : comment un jour peut-il ne pas revenir, je devais avoir quatre, cinq ans à l’époque, et j’ai toujours encore cette impression du jour qui ne revient pas, et un pressentiment qu’avec le temps, il y avait problème. Qu’est-ce que c’était hier, qu’est-ce que c’était aujourd’hui ? Qu’est-ce que ça sera demain ? » (arte.tv/fr)

Kostas Axelos n’était pas un « intellectuel ». Ce n’était pas non plus un « philosophe », ni un « écrivain », ni un « poète », au sens convenu de ce mot. Mais alors quoi ? Un penseur, et, donc, un excellent lecteur.

C’est en 1965 qu’un vieux professeur assez atypique me prête Vers la pensée planétaire, que Kostas Axelos a publié l’année précédente aux Éditions de Minuit. J’ai 19 ans, je suis en hypokhâgne, les cours de philo m’ennuient. Enfin une pensée claire, lumineuse, intempestive ! « Connaître la pensée planétaire équivaudrait à méditer et à expérimenter. Quelle est la place de la méditation dans un temps qui ne laisse plus beaucoup de temps au Temps ? », se demande Axelos dans son Introduction de mars 1963.

Le long texte sur Rimbaud et la poésie du monde planétaire, furieusement annoté, m’enchante. Le livre achevé (je l’ai gardé !), je me plonge dans la lecture de Héraclite et la philosophie [1] et de Marx, penseur de la technique [2] : le monde s’ouvre. Et la bibliothèque. J’ignore alors que Kostas Axelos dirige la collection « Arguments » (après avoir dirigé la revue éponyme [3]), mais j’achète Bataille (L’érotisme), Morin (Le cinéma ou l’homme imaginaire), plus tard Blanchot (Lautréamont et Sade), Lefebvre, Marcuse [4]...

Conférence

Je n’ai jamais vu Kostas Axelos, ni entendu sa voix. L’occasion m’en est donnée le 18 novembre 2009. Ce jour-là, à 16h, il fait, à Lille, une conférence dans le cadre de la quinzaine « cité-philo » consacré aux « Usages du Temps » [5]. Axelos vient de publier ce qui sera son dernier livre « Ce qui advient. Fragments d’une approche ».

La conférence porte sur « Quelques mots-clés de la pensée intempestive du temps du monde ». Axelos y expose les termes qui scande sa pensée et, par exemple, le mot « amicalité » qu’il définit comme « l’ouverture à soi, l’ouverture aux autres, l’ouverture au Monde, sans possession ni appropriation », « pensée intempestive, inactuelle, pas au goût du temps ».

« Le temps » : « Le temps comporte de l’intempestivité. Ce n’est ni une succession d’instants, ni l’éternité. » « Le jeu spatio-temporel du monde est la synthèse du temps linéaire et du temps circulaire. » « Le Temps et le Jeu sont synonymes. »

La philosophie aujourd’hui ? « Érudition ou bavardage journalistique. »

La pensée ? « Héraclite en Grèce, Lao tseu en Chine, sont des penseurs, pas des philosophes. » « La pensée existait avant la philosophie. » « Après Hegel et le système, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger sont des penseurs, pas des philosophes. »

Le Jeu ? « Chez Marx, le travail s’oppose au jeu. », Nietzsche, Heidegger (« l’essence de l’Être est le Jeu même » [6]), Eugen Fink (« Le jeu comme symbole du monde »), Axelos (« Le Jeu du Monde »).

Kostas Axelos écrivait déjà en 1958 :

« Le Jeu n’est pas définitif, n’est pas le dernier mot. Il se pourrait même que le jeu ne soit qu’un des jeux du Temps ou que le temps lui-même ne soit qu’une des parties que joue "le" jeu. » [7]

et en 1963 :

« Le jeu qui tient liés homme et monde est le temps. Qu’est-ce que le Temps ? Le rythme errant qui porte et emporte tout ce qui est. Plus que dans le temps, l’Être est le temps et le temps "est" l’Être. A son omnitemporalité ne s’oppose aucune éternité. Il n’est ni rectiligne et progressif, ni circulaire et répétitif, ni une succession d’instants ou de moments, ni une pure durée qui coule. Son commencement est insaisissable et sa fin imprévisible. » [8]

Kostas Axelos est mort le 4 février 2010 à Paris. Il avait 85 ans.

Intervention — Heidegger et le destin de la philosophie

- Heidegger, Kostas Axelos, Lacan, Jean Beaufret, Elfriede Heidegger, Sylvia Bataille.

Dans les années cinquante, Axelos fait, par l’intermédiaire de Jean Beaufret, la connaissance de Martin Heidegger. Lors du Colloque de Cerisy organisé sur le penseur allemand en 1955, c’est lui qui traduit en français les interventions de Heidegger et en allemand les questions que lui posent les participants. En 1957, il traduit, avec Jean Beaufret, Qu’est-ce que la philosophie ?

Le 23 novembre 2002, la BnF consacre à Martin Heidegger une journée intitulée « La pensée de Martin Heidegger aujourd’hui ». Axelos y fait une conférence sur Heidegger et le destin de la philosophie.

Entretiens radiophoniques

Le 4 mai 1962, Kostas Axelos s’entretenait avec François Châtelet et Jean Beaufret à propos d’Héraclite [9].

Héraclite et la Philosophie

« Pour comprendre la dialectique — platonicienne, théologique et chrétienne, hégélienne et marxiste — il faut remonter à Héraclite, chez qui nous rencontrons une pensée originelle, avant la constitution systématique de la philosophie et de la métaphysique, avant le fractionnement des disciplines (en logique, théologie, métaphysique, physique, biologie, anthropologie, éthique, politique et esthétique).

« Pour comprendre la dialectique — platonicienne, théologique et chrétienne, hégélienne et marxiste — il faut remonter à Héraclite, chez qui nous rencontrons une pensée originelle, avant la constitution systématique de la philosophie et de la métaphysique, avant le fractionnement des disciplines (en logique, théologie, métaphysique, physique, biologie, anthropologie, éthique, politique et esthétique).

On s’efforce de présenter ici la pensée d’Héraclite dans son ensemble cohérent, dans sa totalité fragmentée et fragmentaire. Car cette pensée, qui reconnaît la vérité de l’errance et la puissance de la bêtise, contient déjà les pensées qui se développèrent ensuite dans les perspectives autonomisées ; elle éclaire toute la problématique de la fondation et du dépassement de la philosophie. Il s’agissait donc de grouper autour des grands foyers — du logos, du cosmos, du divin, de l’homme, de la cité — les fragments qui s’y rapportent le plus explicitement, tous les fragments émanant d’un même centre et convergeant vers lui : l’être en devenir de la totalité une, le Jeu suprême. » Héraclite et la philosophie.

Ce qui advient

En 2009, suite à la publication de son dernier livre — Ce qui advient — Kostas Axelos s’entretenait avec :

1. Francesca Isidori

le 4 juin (Affinités électives)

2. Alain Veinstein

le 14 juillet (Du jour au lendemain)

« Il y va principalement de ce qui advient et non pas de tel ou tel advenir, de tel ou tel devenir ou du devenir en général. Le même advenir contient les possibilités de différencier ce qui devient. Advenu, advenant et à venir, en chacun de ses lieux, en chacun de ses moments, il reste non-dit, impliqué dans le vide et l’impliquant, animant le dire et l’agir qui également le façonnent. Ce qui advient se tient aussi lié avec toutes nos actions et nos omissions quotidiennes et transquotidiennes, la fiction lui prêtant ses vêtements qui finissent par faire corps avec lui. Depuis les temps immémoriaux, sans le savoir ou sciemment, l’humanité cherche le secret de l’« être » et l’enjeu du « devenir ». Des maîtres-mots agissants furent prononcés et suivirent leur cours. L’advenir lui-même ne peut pas être surplombé ni dans le présent ni dans le futur. Il provoque et inclut questions et réponses, interprétations et actions qui restent toutes en suspens. » — 4 ème de couverture — (date de publication : mars 2009)

« Il y va principalement de ce qui advient et non pas de tel ou tel advenir, de tel ou tel devenir ou du devenir en général. Le même advenir contient les possibilités de différencier ce qui devient. Advenu, advenant et à venir, en chacun de ses lieux, en chacun de ses moments, il reste non-dit, impliqué dans le vide et l’impliquant, animant le dire et l’agir qui également le façonnent. Ce qui advient se tient aussi lié avec toutes nos actions et nos omissions quotidiennes et transquotidiennes, la fiction lui prêtant ses vêtements qui finissent par faire corps avec lui. Depuis les temps immémoriaux, sans le savoir ou sciemment, l’humanité cherche le secret de l’« être » et l’enjeu du « devenir ». Des maîtres-mots agissants furent prononcés et suivirent leur cours. L’advenir lui-même ne peut pas être surplombé ni dans le présent ni dans le futur. Il provoque et inclut questions et réponses, interprétations et actions qui restent toutes en suspens. » — 4 ème de couverture — (date de publication : mars 2009)

Philippe Sollers a publié plusieurs textes de ou sur Kostas Axelos dans la revue L’Infini :

— n° 34 (été 1991) : K. Axelos, Nouveaux fragments de feu la totalité ; Pierre Quillet, Kostas Axelos, le chiliaste.

— n° 62 (été 1998) : K. Axelos, Monolectiques ; Guy Millière, Kostas Axelos.

Dans le numéro 111 (été 2010), Philippe Arnaud lui rend hommage.

Hommage à Kostas Axelos - 1924-2010

Par Philippe Arnaud

à Katherina Daskalaki

Kostas Axelos aimait raconter cette nuit de décembre 1944, où, fait prisonnier dans un camp au bord de la mer, il s’évade, en nageant sept kilomètres dans une eau glacée. C’était la guerre civile. On se barrait dans les rues d’Athènes. Il a vingt ans. Il est membre du Parti communiste grec (dont il sera exclu). Il a participé à la résistance contre l’occupation allemande et italienne. Plus tard, il sera condamné à mort par contumace par une cour martiale grecque.

Le XXe siècle a existé. Kostas Axelos, qui est mort à Paris, le 4 février 2010, en a été, en France, un des un acteurs importants de la scène intellectuelle. Il est aussi l’auteur d’une oeuvre originale, en dehors des sentiers battus. Il était né le 26 juin 1924, dans une famille aisée. Son père était médecin. Formé au lycée d’Athènes, à l’École allemande, et à l’Institut français, il suit des études de droit et d’économie ; puis il s’engage dans l’activité politique. Après l’armistice, aidé par le gouvernement français, il quitte la Grèce sur le Mataroa, le même bateau que celui qui emporte Cornélius Castoriadis, de deux ans son aîné. Dès son arrivée à Paris, il continue des études de philosophie à la Sorbonne. Ses thèses en philosophie, « Marx penseur de la technique », et « Héraclite et la philosophie », deviendront des livres, qui paraîtront aux éditions de Minuit.

En 1947, il rencontre André Breton, qui l’invite à Saint-Cirq-Lapopie. Mais le surréalisme en général, et le côté gourou de Breton en particulier, ne l’attirent guère. En 1948, il fait la connaissance de Picasso à Vallauris. Après la séparation du peintre d’avec sa compagne Françoise Gilot, en 1953, il aura une liaison amoureuse avec cette dernière. Ils vivront quelque temps ensemble.

1955 est une année importante pour Axelos. Durant l’été, à Cerisy-la-Salle, il anime, avec Jean Beaufret, la « décade » consacrée à Heidegger. Heidegger y prononce sa conférence Qu’est-ce que la philosophie. Le texte de la conférence, traduit par Kostas Axelos et Jean Beaufret figure dans Questions I et II (éditions Tel-Gallimard). À Cerisy sont présents Gilles Deleuze, Jean Starobinski, Paul Ricoeur, Maurice de Gandillac, et Lucien Goldmann qui mit en cause les écrits politiques de Heidegger.

Sartre avait refusé de venir. Axelos est aussi là, chez Lacan, quand le couple Heidegger lui rend visite dans sa maison du Vexin, La Prévôté. Il sert d’interprète lors des conversations encre Lacan et Heidegger. Plus d’un demi-siècle plus tard, il riait encore du dialogue de sourds qui avait eu lieu entre les deux hommes. Pour Axelos, la pensée de Heidegger et le nazisme étaient radicalement distincts, bien qu’il y ait certains « ponts » possibles entre les deux. Il confiait souvent que l’« homme Heidegger (l’avait) déçu ». « C’était un petit-bourgeois », disait-il.

Il participe à l’aventure de la revue Arguments, fondée par son ami Edgar Morin, Roland Barthes, et Jean Duvignaud. Il en devient rédacteur en chef de 1960 à 1962. C’est l’époque où des intellectuels croient à un rapprochement possible du marxisme et des sciences humaines. Sous les auspices de Marx, Freud, Nietzsche, Heidegger, ils entreprennent une critique radicale du stalinisme. Kostas Axelos traduit également le philosophe hongrois Georg Lukâcs. De 1962 à 1973, il enseigne la philosophie à la Sorbonne.

Durant l’été 1956, K. Axelos retourne, pour la première fois, en Grèce. Il fait connaissance de Réa, qui devient sa femme. Après six ans de vie commune, ils se séparent. Réa Axelos épousera par la suite Claude Simon, futur prix Nobel de littérature, avec lequel Axelos aura toujours une relation amicale.

Aux éditions de Minuit, il fonde la collection « Arguments », où il publie Bataille, Beaufret, Fink, Deleuze, Marcuse... et lui-même. Vers la pensée planétaire (Minuit, 1964) et Le jeu du monde (Minuit, 1969) sont parmi ses livres majeurs. Ils esquissent une trajectoire de pensée, au-delà de l’espoir et du désespoir, « de l’illusion et de la désillusion ». Récusant toute nécessité de « conformité » à son époque, Axelos voit le monde comme une « ouverture » infinie. Le jeu, la gratuité, l’errance, l’ironie, sont au coeur de son oeuvre. La philosophie de Kostas Axelos a toujours été une philosophie de la liberté, même s’il employait peu ce mot qu’il trouvait galvaudé.

« Nous ne pouvons plus penser en construisant des systèmes », écrivait-il dans son dernier ouvrage, Ce qui advient (Encre marine, 2009), un de ses plus beaux livres, touché par une réelle grâce d’écriture. A l’heure de la globalisation, et de la « Technique planétaire » — planétès signifie errant, en grec —, « le coeur le plus intime de la question la plus centrale et la plus inédite d’où émerge tout le faisceau des questions est encore métaphysique », écrit-il. (...) À ceux qui tentent cette percée échoit leur lot de clandestinité ». Il faut savoir « déserter », disait Axelos, c’est-à-dire affronter, d’abord, son propre désert. Mais nous évoluons toujours « à distance d’un questionnement décisif », écrivait-il. Nous évitons de nous poser des questions embarrassantes. Axelos se voulait « l’homme de la grande solitude », écrivait le philosophe Jean-Michel Palmier.

Dans L’Infini :

- n° 34 (été 1991)

- K. Axelos, Nouveaux fragments de feu la totalité

- Pierre Quillet, Kostas Axelos, le chiliaste

- n° 62 (été 1998)

- K. Axelos, Monolectiques

- Guy Millière, Kostas Axelos

Dans les années 1990, il publiait dans L’infini. A 85 ans, il donnait des conférences au lycée Louis-Le-Grand, à Paris, devant des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. Il leur disait ainsi, le 5 juin 2008 : « Nous crevons de culture. La culture engloutit tout. Tout devient objet de culture. La pensée questionnante est donc centrale. La pensée visionnaire, amicale, poétique, est donc centrale. » Il disait avoir « la nostalgie de l’avenir ».

Kostas Axelos aimait les femmes, le tabac, le bordeaux, le quartier Montparnasse à Paris, la natation avec masque et tuba. Le salut amical que Nietzsche adressait aux Grecs (dans Humain, trop humain), semble lui être destiné : « Toujours ils reviennent à la lumière, en bons nageurs et bons plongeurs qu’ils sont, eux, le peuple d’Ulysse. »

Philippe Arnaud, L’Infini 111, été 2010.

Rimbaud et la poésie du monde planétaire

Texte développé d’une conférence prononcée le 11 juin 1956 à l’Institut français de Berlin, et le 19 décembre à l’Institut français de Fribourg-en-Brisgau. Publié dans la Revue de métaphysique et de morale (n° 3, 1957).

Kostas Axelos a alors trente-deux ans.

C’est, à ma connaissance, le premier texte qui développe de manière précise et convaincante en quoi Rimbaud est à la fois le poète du monde planétaire — ère de la Technique et du subjectivisme absolu —, qui s’affronte au nihilisme triomphant (« Le nihilisme est la vérité du monde moderne pris dans l’engrenage planétaire, du monde où la vérité de l’être ne se manifeste pas ») et celui qui... s’en « évade ».

Rimbaud écrit dans Une saison en enfer : « Je m’évade ! Je m’explique. » C’est « L’Impossible ».

Explications.

La pensée poétique d’Arthur Rimbaud [10]

La pensée poétique d’Arthur Rimbaud essaie de porter au langage la vérité du Monde, l’Etre de ce qui est, le sens de la Totalité ouverte. La poésie pensante de Rimbaud n’est ni anthropologique ou psychologique, ni littéraire ou esthétique, car son centre n’est point l’« homme », car elle cesse — à son sommet — d’être « poétique » ; elle n’est pas non plus mystique, sacerdotale, religieuse ou athée, sa puissance ne réside point dans une révolte — sociale ou autre. Cette poésie passe certes par la négation et l’effort du dépassement de la subjectivité humaine, du royaume de l’art et de l’esthétique, du Dieu nommé, de la religion établie, de l’athéisme et de la société sans âme, mais elle ne s’arrête pas là. Elle pourrait être appelée métaphysique, cette parole poétique et pensante — affrontant le tout et le rien, l’être de la totalité et le néant néantisant le monde —, mais elle-même n’accepterait pas ce nom ; la course rimbaldienne, errante et migratrice, suit les sillages métaphysiques tout en s’efforçant d’accéder à une nouvelle voie ; elle s’engage dans ce qu’il appelle lui-même des « voyages métaphysiques », tout en essayant de les dépasser ; cette course se poursuit : « A tout prix et avec tous les airs même dans des voyages métaphysiques — Mais plus alors. » (Illuminations, Dévotion). La poésie de Rimbaud est pensante et elle nous lance son appel : « je sentis que la pensée seule de la poésie allait refaire une virginité à tous ces profanes » (Un coeur sous une soutane). Cette pensée poétique prête l’oreille à la voix de l’être de la totalité du monde et le chante dans son langage :

« O monde ! et le chant clair des malheurs nouveaux ! » (Ill., Génie) ; elle est en dialogue avec la vérité, elle demande pardon pour s’être nourrie de mensonge au cours de son errance — « je demanderai pardon pour m’être nourri de mensonge » (Saison en enfer, Adieu) —, elle cherche avec passion la vérité dans une âme et un corps (ibid.) [11] et elle succombe à la vérité de la passion, tournée toute vers une future et lumineuse action poétique.

La geste de Rimbaud ouvre le lieu aux grandes puissances qui, émergeant du centre du Monde, assaillent les mortels : la vie et la mort, l’amour et la discorde, la guerre et la domination ; elle porte au langage et pense leur vérité apparente et cachée, leur heure malheureuse et leur bonne heure. Cette geste poétique prend son élan du coeur même de la première unité du dire, du créé et du faire (legein, poiein, prattein), unité originelle qui contient ce qui se manifeste en tant que parole, création, action. Rimbaud saisit ce qui le saisit à travers les modes et les sphères du dévoilement de la grande sphère de la Totalité ; il questionne les puissances majeures de la totalité de l’être : le divin et la religion, la parole et les phénomènes du monde, de l’art, de la poésie et de la pensée, les actions historiques et la politique. Enfant de la nature, il s’ouvre aussi à la force nouvelle et ose interroger la technique.

Rimbaud scrute le rythme et le sens du devenir de l’histoire universelle, lieu où se joue le destin de l’Etre, selon l’ordre du temps. De cette histoire quittant l’Orient pour s’installer à l’Occident, se déroulant d’après ses époques, prenant forme d’histoire grecque, chrétienne et médiévale, européenne et moderne, pour devenir enfin histoire planétaire. La poésie de Rimbaud tient en éveil la mémoire historique et est poésie du monde planétaire. Elle est saisie poétique d’un monde errant, d’un monde où la vérité n’a plus de lieu ni de demeure, se trouvant broyée dans la course errante de la planète qui accomplit le destin à travers toutes ses déviations, tous ses détournements, tous ses manquements. La terre des hommes, le terrain où se joue le sort du dévoilement du monde, devient ce qu’elle est : planetes, astre errant, cet Irrstern que Hölderlin osa saisir et nommer. Le monde moderne et européen, inspirateur du monde universel et planétaire, se trouve généralisé, amplifié, totalisé ; l’Occident, pays du soleil couchant, s’étend sur la totalité de la planète, et la planète commence, pour la première fois dans l’histoire du monde, à errer en tant que planète. Rimbaud, dans un poème intitulé significativement Soir historique (Illuminations.), se met à l’écoute des « mélodies impossibles », de ce « qu’il sera donné à l’être sérieux de surveiller » ; son être entend et surveille les mélodies de l’être de l’époque planétaire, de la « planète emportée » dans son errement. « Le moment de l’étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la planète emportée, et des exterminations conséquentes, certitudes si peu malignement indiquées dans la Bible et par les Nornes [12] et qu’il sera donné à l’être sérieux de surveiller. — Cependant ce ne sera point un effet de légende ! »

« Je retournai à l’Orient »

Dans sa quête de la vérité de la beauté, dans sa recherche du monde et de son sens, Rimbaud se tourne vers le monde où se lève le soleil, cet astre fixe, vers les mondes asiatiques et orientaux et esquisse un mouvement de retour interrogatif. Le monde de ces mondes possède-t-il ou implique-t-il une sagesse première et éternelle ? Et la lumière originelle peut-elle encore nous éclairer et nous réchauffer ? « Je retournais à l’Orient et à la sagesse première et éternelle. Il paraît que c’est un rêve de paresse grossière », avoue-t-il dans un texte intitulé L’Impossible (Sais. enf.).

Le retour à la patrie originelle et première semble impossible à effectuer pour ceux qui, individus ou peuples, ont quitté l’Orient. Malgré ou à cause « de tous les développements cruels qu’a subis l’esprit depuis la fin de l’Orient » (ibid.), le monde non occidental reste muet pour nous, pour nous qui sommes de notre Occident, pour nous qui nous mouvons dans les « marais occidentaux ». L’Orient et l’Asie semblent même avoir pris fin pour les Orientaux et les Asiatiques. Comment survivront-ils à leur mort ? Quant au mouvement qui se veut encore marchant et virulent — le mouvement islamique —, Rimbaud l’affronte dédaigneusement : « Je n’avais pas en vue la sagesse bâtarde du Coran », précise-t-il (ibid.).

A la recherche d’une vérité première et illuminante, écrasé par le non-dévoilement d’une telle vérité dans le monde moderne et infernal, fatigué de l’Europe fatiguée, Rimbaud, après avoir accompli jusqu’au bout sa mission poétique, s’en ira un soir en Orient ; le jeune homme errant a alors vingt-quatre ans. Mais que fait-il en Orient ? Des affaires ! Il s’adonne au commerce et au trafic, aux explorations et aux expéditions, se mettant ainsi au service de la pratique, de la technique et du marchandage qui, à l’instigation de l’Occident, envahissent l’Orient et le transforment en une partie du monde moderne. La très ancienne patrie du monde devient une partie de la planification planétaire. Rimbaud erre, s’ennuie et se lamente perpétuellement : « je suis condamné à errer, attaché à une entreprise lointaine », écrit-il aux siens (Lettre du 6 mai 1883), en ajoutant : « Comme les musulmans, je sais que ce qui arrive arrive, et c’est tout ». Tout en se plaignant continuellement de cette existence misérable, atroce, impossible et vagabonde, il poursuit pourtant ses affaires, s’adonne au négoce et court après l’argent. Et les livres dont il a besoin loin de l’Occident sont des traités techniques et scientifiques ; ce sont les textes de l’Occident qui ont fait tourner la page à l’Orient [13]. Ces livres sont des instruments. Rimbaud travaille avec eux en Arabie et en Abyssinie, à Aden, au Harar, dans l’Ongadine et à Ankober ; cette activité pratique exercée dans les pays de l’Asie et de l’Afrique - lointaines autrefois - le fait courir vers sa mort. Le retour salvateur à l’Orient se révèle effectivement impossible.

La Grèce antique

Avant de chercher à rejoindre l’Orient et avant qu’il ne sombre dans l’exercice de la pratique occidentale, Rimbaud s’était laissé illuminer par la Grèce antique. Grande nature, luminosité de tout ce qui est, physis de la totalité vivante, humaine, divine et aimante, l’être du devenir se manifeste en tant que tel, et avec un inégalable éclat, chez les Grecs et leur inspire leurs paroles et leurs actions. Le poète des graves moments du soir historique nous engage à nous tourner vers l’« aurore triomphale », l’aurore du monde qui après avoir été occidental est en train de devenir monde planifié et planétaire :

— 0 Vénus, ô Déesse !

Je regrette les temps de l’antique jeunesse.

Des satyres lascifs, des faunes animaux,

Dieux qui mordaient d’amour l’écorce des rameaux

Et dans les nénufars baisaient la Nymphe blonde !

Je regrette les temps où la sève du monde,

L’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts

Dans les veines de Pan mettaient un univers !

Où le sol palpitait, sous ses pieds de chèvre ;

Où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre

Modulait sous le ciel le grand hymne d’amour ;

Où, debout sur la plaine, il entendait autour

Répondre à son appel la Nature vivante ;

Où les arbres muets, berçant l’oiseau qui chante,

La terre berçant l’homme, et tout l’océan bleu

Et tous les animaux aimaient, aimaient en Dieu ! (Soleil et Chair)

Le fondement hellénique de la totalité de ce qui, dans son devenir, est, du Pan, du Olon, de la physis et du cosmos, de la nature divine et aimante, ne se manifeste plus. Ce qui reliait la terre, la mer et le ciel, l’air et le feu, les plantes, les animaux, les humains et les dieux, n’est plus. La puissance de l’Eros, naturelle autant que divine, n’accorde plus de jeunesse. La jeunesse est devenue chose antique.

Le monde hellénique impliquait la poésie, et le logos, c’est-à-dire le langage poétique et pensant des mortels, répondait à l’appel de la voix du monde, source de la poésie. « Toute poésie aboutit à la poésie grecque, Vie harmonieuse », écrit Rimbaud dans sa Lettre à Paul Demeny, le 15 mai 1871, dite Lettre du Voyant. Cependant le dialogue nourrissant cette poésie s’épuise ; le jeu sacré de cette poéticité moisit : « Il a duré deux mille ans » (ibid.). Le poète exprime par la parole ce qui est, touche ce par quoi il est touché, correspond avec ce qui l’interpelle, trouve ainsi la voie de la langue, conquiert le langage. « Donc le poète est vraiment voleur de feu. » (ibid.). Le poète part à la conquête de ce qui l’éclaire, le chauffe et le brûle ; il « vole » le feu divin. Et il peut être foudroyant parce qu’il est foudroyé par la foudre divine de Zeus. En appelant et en nommant le feu prométhéen et héraclitéen, le poète ne « joue » pas ; il porte au langage le jeu des puissances qui se déploient dans le théâtre du monde, jeu captivé par la poésie épique et lyrique et par la poésie du jeu de la tragédie. « En Grèce, ai-je dit, vers et lyres rythment l’Action. Après, musique et rimes sont jeux, délassements. L’étude de ce passé charme les curieux : plusieurs s’éjouissent à renouveler ces antiquités : — c’est pour eux. » (Ibid.).

Les poètes grecs, enfants de la nature et citoyens d’une cité, portaient au langage l’être de la totalité ; c’est lui qu’ils appelaient en nommant la terre, la mer et le ciel, l’air et le feu, les plantes, les animaux, le destin des mortels et la vie des immortels. La cité était le lieu de cette correspondance avec l’appel qui la fondait, et dont elle était la fondation ; « les poètes sont citoyens » (ibid.). La cité n’était pas alors ce qu’elle est devenue ensuite : une ville artificielle vide de vie, une terrible blessure ouverte portée par les hommes au corps et au coeur de la nature verte.

Ce monde et la poésie qu’il impliquait n’est plus. La vérité de sa beauté et de son éclat n’est plus. Le fondement grec de l’être en devenir de la totalité du monde n’est plus un fondement ; il a perdu son unité et a éclaté en plusieurs et multiples directions. Un sens un habitait chez les Hellènes tout ce qui est, croît et se manifeste ; ce sens n’est plus pour nous ni une voix ni une voie. Le monde ancien tombé en ruines semble appartenir aux antiquités. Le regretter ? Souffrir de son absence ? Déplorer sa mort ? Le saisir par la nostalgie ? De toute manière, ni le jeu en tant que délassement gratuit, ni le renouvellement archéologique, philologique ou historisant de ces antiquités ne les fait resurgir. Le touriste naïf ou naïvement rusé qui visite les paysages du grand Pan mort et les temples reconstitués par la technique, ou par sa représentation, ne rencontre plus la divine mère Nature ; et les dieux ne sont plus présents. Donc, plus d’enthousiasme.

Harmonieux et unitaire à travers les dimensions de sa manifestation, le monde grec était un, uni et unique. Se reliaient en un Tout — exprimant la totalité toujours déchirée — les dieux et leur culte, la parole de la poésie et de la pensée, les phénomènes de la nature et les oeuvres d’art plastiques, les activités fondamentales et fondatrices de la cité. Toutes ces forces émergeaient du coeur même de ce qui est et reposaient sur un fondement un [14]. Ce qui ne signifie nullement que le monde grec était sans faille et sans tragédie, que sa lumière ne comportait pas d’ombre ; tout au contraire : la négativité mortuaire était également à l’oeuvre. Néanmoins, il se laissait éclairer par la lumière surgissant de l’ouverture de l’être, ses paroles et ses gestes donnaient un nom et un visage à la vérité. C’est pour cela que Rimbaud peut dire ce que nous l’avons peut-être entendu chanter : l’enchantement du Soleil et de la Chair.

Je regrette les temps où la sève du monde,

L’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts,

Dans les veines de Pan mettaient un univers.

Le soleil, la lumière et le feu éclairent et chauffent les êtres d’une terre qui n’est pas encore planétaire. La foudre de Zeus, la foudre gouvernant tout ce qui est dans l’univers, est le premier éclair de l’être déchirant l’horizon. Dans un orage qui se fait depuis trop longtemps attendre, connaîtrons-nous la foudre foudroyant l’Europe ?

— Zeus, taureau, sur son cou berce comme une enfant

Le corps nu d’Europe, qui jette son bras blanc

Au cou nerveux du Dieu frissonnant dans la vague...

Il tourne lentement vers elle son oeil vague ;

Elle, laisse traîner sa pâle joue en fleur

Au front de Zeus ; ses yeux sont fermés ; elle meurt

Dans un divin baiser [...] (Soleil et Chair)

Rimbaud, communiqua-t-il vraiment avec la Grèce antique, qui alla jusqu’à apprendre le grec moderne et se rendit à deux reprises à l’île de Chypre, dont il ne supportait pas le climat ? Le visage des paysages méditerranéens cessait alors d’être divinement naturel et la technique moderne commençait à le transfigurer. En Chypre, Rimbaud travailla comme chef de chantier au service d’une compagnie et comme surveillant des travaux de construction du palais qu’on édifiait pour le gouverneur général anglais.

Le dieu chrétien

La physis et les dieux grecs meurent, et la mort des dieux païens correspond à la naissance du Dieu chrétien, du dieu devenu homme pour sauver les hommes du péché originel ; le dieu devenu chair engage le combat contre la chair. « Oh ! la route est amère /Depuis que l’autre Dieu nous attelle à sa croix ; » (Soleil et Chair). Au logos de la physis devenu muet succède la parole évangélique, le logos luisant dans les ténèbres, le logos devenu chair pour meurtrir la chair afin de tout conduire vers la Rédemption dans l’esprit. « Hélas ! l’Evangile a passé ! l’Evangile ! l’Evangile. » (Sais. enf.). La nature meurt aussi avec les dieux grecs, la terre devient triste et le ciel menaçant, la chaleur de la vie se trouve niée par les anges de la pitié et de l’éternité. Le christianisme engendre « ces pitiés immondes [...] Dont le travail divin déforme encor les mondes » (Les premières communions). Le feu se met à dévorer toute vie terrestre, et l’homme —, scindé en corps et en âme — n’aspire qu’à vivre une vie : la vie succédant à la mort, la vie céleste :

— Oui, l’ Homme est triste et laid, triste sous le ciel vaste,

Il a des vêtements, parce qu’il n’est plus chaste,

Parce qu’il a sali son fier buste de dieu,

Et qu’il a rabougri, comme une idole au feu,

Son corps Olympien aux servitudes sales !

Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles

Il veut vivre, insultant la première beauté ! (Soleil et Chair)

Ce qui constitue maintenant le sens de l’être en devenir de la totalité du monde — Dieu et le Christ et le Saint-Esprit — écrase tout ce qui est, tout en l’illuminant. « Christ ! ô Christ, éternel voleur des énergies », s’écrie Rimbaud (Première communion), souffrant de ce que le Dieu de la souffrance voue à la souffrance — et « pour deux mille ans » — les habitants de la prison terrestre. Le christianisme, cette religion de l’amour, rend l’amour profondément triste et le pardon que la divinité lance à l’homme est glacé. La Sainte Vierge tue la divine Aphrodite. L’homme et la femme deviennent des êtres d’une passion hautement problématique et l’être humain est voué à souffrir en tant que « martyr d’amour », « martyr du sexe ». Implorant le pardon et la rémission, attendant fiévreusement la Rédemption, l’être humain ne parvient pas à rencontrer l’amour dans la participation et la communion. « Tes pardons sont glacés, ô Reine de Sion ! » (Ibid.).

L’illumination originelle se ternit au cours du temps. La chrétienté engendre trop de fausses, de ternes et de médiocres mysticités. Les cloches sonnent les heures de désespoir et les messes ne soulagent pas les coeurs remplis de tristesse.

Puis la Vierge n’est plus que la vierge du livre.

Les mystiques élans se cassent quelquefois...

Et vient la pauvreté des images, que cuivre

L’ennui, l’enluminure atroce et les vieux bois. (ibid.)

La divinité — même chrétienne — perd sa présence et ne survit que dans la représentation et l’image ; la représentation, refuge des « Mille veuvages / De la si pauvre âme / Qui n’a que l’image / De la Notre-Dame » (Chanson de la plus haute tour). Ce qui était censé animer ce qui est, l’Etre par excellence, le Dieu omniprésent, se cache derrière la pâleur de l’imagination.

Rimbaud garde une certaine nostalgie, mélancolique et douloureuse comme toutes les nostalgies, pour les hauts moments et les hauts lieux du moyen âge chrétien (et féodal) : pour les « mystères révoltants », les « anciens saints » et les « calmes maisons, anciennes passions », pour les saisons et les châteaux des « campagnes d’anciens temps », pour les lieux animés par les pèlerins et les chevaliers errants : « C’est en ces bords qu’on entend / Les passions mortes de chevaliers errants : / Mais que salubre est le vent ! » (La rivière de Cassis). Se mettant à chercher — sans les trouver — ses « antécédents », il se rappelle de ce qu’il a été dans un passé qui n’est pas sien : « J’aurais fait, manant, le voyage de terre sainte ; j’ai dans la tête des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solymne ; le culte de Marie, l’attendrissement sur le crucifié s’éveillent en moi parmi mille fééries profanes. — Je suis assis, lépreux, sur les pots cassés et les orties, au pied d’un mur rongé par le soleil. — Plus tard, reître, j’aurais bivaqué sous les nuits d’Allemagne ». (Sais. enf., Mauvais sang).

L’ardeur rimbaldienne, toujours en quête de Dieu, se mue souvent en crise aiguë d’anticléricalisme, d’antichristianisme et d’athéisme ; des invectives brûlantes de passion sont lancées contre un Dieu demeurant froid et contre ceux qui ne surent pas concilier l’esprit et les pauvres et constituer « un très haut clergé ». Pourtant Dieu et la présence de son absence ne cessent de s’imposer à lui. Qu’il soit ou non mort en bon chrétien, qu’il soit mort dans la chaleur de la foi, dans la tiédeur, ou dans une tension extrême vers le Deus absconditus, cela importe peu. Rimbaud mourait en 1891, un matin d’hiver, âgé de trente-sept ans, sur un lit de l’hôpital de la Conception à Marseille, ayant préalablement subi, lui, ce marcheur errant, l’amputation de la jambe droite. « Qu’à sa mort pourtant, ô mon Dieu ! / S’élève quelque prière ! » avait-il demandé — en ricanant amèrement, il est vrai — dans un poème intitulé Honte. Et il avait le pressentiment pendant toute sa vie de n’avoir fait que se laisser « amener à la mort comme à une pudeur terrible et fatale » (Avertissement aux Déserts de l’amour).

Le monde que Rimbaud eut à affronter

Le monde que Rimbaud eut à affronter durant toute sa vie est le monde moderne et européen dans sa tendance à l’expansion planétaire. Le monde moderne est ce théâtre où se déclenche la volonté de puissance de l’homme moderne. S’affranchissant de la nature païenne et de la divinité chrétienne, l’homme moderne se ose en tant qu’homme s’opposant à tout ce qui est. L’ego de la subjectivité qui n’est pas nécessairement subjectiviste), le je de l’individualité (qui n’est pas nécessairement individualiste), le moi de la personnalité (qui n’est pas nécessairement particulariste) entre ainsi en scène conjointement avec la réalité objective de la res ; la réalité objective de la subjectivité objective est le protagoniste du monde du retrait de la nature et de la divinité. Le savoir théorique et le faire pratique veulent accaparer la totalité de l’être, et l’homme veut se soumettre son passé, son présent et son avenir. Néanmoins, la totalité demeure sans fondement et la vérité de l’être ne resplendit pas. La vérité de l’homme, elle, au moins, resplendit-elle ?

Misère ! Maintenant il dit : Je sais les choses,

Et va, les yeux fermés et les oreilles closes.

— Et pourtant, plus de dieux ! plus de dieux ! l’Homme est Roi,

L’homme est Dieu ! [...] (Soleil et Chair)

Cette prodigieuse conquête, ce déferlement illimité des puissances objectivement subjectives de la ratio et du cogito (de la res cogitans) et de l’ego n’arrive guère à conquérir ce qui se dérobe à toute mainmise. La conscience et la conscience de soi, tout le déploiement de la volonté de puissance de la Raison et de la Technique opérant dans le monde de la res extensa, ne parviennent pas à saisir ce qui se voile. Retrouvant l’écho de la pensée de Pascal polémisant [sic] contre celle de Descartes, Rimbaud peut dire :

Notre pâle raison nous cache l’infini !

Nous voulons regarder : — le Doute nous punit !

Le doute, morne oiseau, nous frappe de son aile...

— Et l’horizon s’enfuit d’une fuite éternelle !... (lbid.)

Le règne de l’homme, mortel comme tous les règnes, contient sa fin dès son commencement humaniste et renaissant. Ni le savoir, ni le doute méthodique ou systématique, ni la science, ni la technique, ni le sujet, ni la démocratie, ni la révolution simplement sociale et socialiste, ni le royaume des objets réels n’arrivent — séparément ou ensemble — à constituer un monde. Le monde, l’horizon de la vérité de l’être en devenir de la totalité, le sens de ce qui est et vit, n’est pas présent dans toutes ces entreprises et nous-mêmes n’avons pas de présence. « Quelle vie ! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. » (Sais. enf.). Ce cri nous concerne et devrait nous toucher dans notre être, à supposer que nous eussions été prêts à l’entendre. Ce cri se répète : « Je ne suis plus au monde » (ibid.), résonne-t-il encore, et pour la troisième fois, dans un monde n’en étant pas un.

Se lançant dans l’action pratique et faisant converger vers cette action les puissances de la passion et de la pensée théorique, l’être humain s’imagine saisir les êtres et les choses ; pourtant, « l’action n’est pas la vie mais une façon de gâcher quelque force, un énervement » (Ibid.) A l’action, au faire et à la technique modernes manquent le fondement, et les forces qui les animent ne dévoilent ni leur vérité ni la vérité. L’être perd toute présence, se trouve mobilisé, se transforme en un perpétuel devenir, devenir sans cesse instable, changeant, insatisfait et insatisfaisant. « L’action, ce cher point du monde », constitue la pointe avancée d’un monde qui sera à son tour dépassé. Entendons-nous déjà les pas nouveaux ? Parviendrons-nous à quitter un jour les trop agités « marais occidentaux » ?

Ce monde immonde sera peut-être dépassé quand il aura épuisé sa force, quand il sera devenu intolérable, ayant effectué ce qu’il avait à effectuer. En son sein tous les êtres sont des êtres déracinés, des exilés dans leur propre patrie, des étrangers, des apatrides : des errants, c’est-à-dire des êtres planétaires. « Pour l’étranger de notre temps la reconnaissance est impossible » (Illuminations. Villes), écrit celui qui entre tous est vraiment « pressé de trouver le lieu et la formule » (ibid., Vagabonds). Sans lieu et sans langage, sans vie et sans cité, les vagabonds, les errants, les voyageurs non-voyants et les sourds-muets bavards et avides d’apprendre des nouvelles sont lancés dans cette course errante qui emporte la terre des hommes.

Le monde moderne et contemporain, occidental et européen est en train de devenir planétaire, est justement déjà planétaire ; planétaire, c’est-à-dire errant, migratoire, parcourant, tel les planètes, l’espace et le temps — le continuum quadridimensionnel —, sans lieu et sans formule, ne sachant pas quel est le sens de son voyage et dans quel sens il va. Ce monde aspirant au Tout implique le Néant vide, le nihilisme, c’est-à-dire la néantisation de la « vérité » du monde. Le nihilisme est la vérité du monde moderne pris dans l’engrenage planétaire, du monde où la vérité de l’être ne se manifeste pas ; toute réponse à la question du pourquoi fondamental fait défaut — quand l’horizon s’enfuit, comme il s’est déjà enfui. Les hommes de ce « monde » sont par conséquent des voyageurs errants et Rimbaud cherche à saisir la vérité — le sens de la manifestation de cette errance. « Sur les routes, par des nuits d’hiver, sans gîte, sans habits, sans pain, une voix étreignait mon coeur gelé : "Faiblesse ou force : te voilà, c’est la force. Tu ne sais ni où tu vas ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre." » (Sais. Enf.). Ce monde, lancé dans sa course errante, ces hommes qui ne l’habitent pas, mais le parcourent, cette planète emportée ne sont point clans l’erreur par rapport à une ou à la vérité : ils sont dans l’errance. L’errance est la vérité de leur non-vérité, leur force et leur faiblesse, leur vie absente et leur mort présente.

L’ère de l’humanisme et de la technique

L’ère de l’humanisme et de la technique n’obscurcit pas seulement la lumière de l’« Etre », elle rend à proprement parler impossible la vraie vie de l’être humain. L’être humain dans toute sa plénitude ne peut pas survivre au retrait de l’être de la totalité, et l’amour non plus ne semble pouvoir survivre à la mort de la nature et des dieux. Ce qui lie les êtres demeure problématique ; les êtres se rencontrent certes clans ce qu’on appelle encore amour, mais ils se rencontrent en se questionnant, en questionnant les sens et en questionnant le sens de leur rencontre et de ce qui l’inspire : « Tout notre embrassement n’est qu’une question » (Les soeurs de charité).

L’homme et la femme sont devenus des êtres problématiques et problématisés, et leur union l’est davantage. Elle et Lui suivent la même route sans se rencontrer. « [...] Hélas, Lui, comme / mille anges blancs qui se séparent sur la route, / s’éloigne par-delà la montagne ! Elle, toute / froide, et noire, court ! après le départ de l’homme ! », constate un passage du poème qui en appelle à la Mémoire. L’homme ne peut que dire : « Je n’aime pas les femmes. L’amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, coeur et beauté sont mis de côté : il ne reste que froid dédain, l’aliment du mariage aujourd’hui ». Telle est la situation dans laquelle s’affrontent, au cours de la Saison en enfer, la Vierge folle et l’Epoux infernal.

L’ennui pèse sur l’amour ; le corps, le coeur et l’esprit ne s’y retrouvent plus après leur séparation. « Quel ennui, l’heure du "cher corps" et "cher coeur" ! » (Illuminations, Enfance). La puissance de l’amour se mue en solitude et en lassitude, en « dynamique amoureuse » et en « mécanique érotique ». L’amour devient un faire, une affaire, une technique. « Martyr d’amour » et « martyr du sexe », l’homme moderne attend-il encore le surgissement de ce prince génial et de ce génie princier qui « voulait voir la vérité, l’heure du désir et de la satisfaction essentiels », comme nous le l’apporte le Conte des Illuminations ? Mais suffit-il de vouloir l’amour et pouvons-nous par la volonté inventive faire resurgir « l’amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue », selon la vision du Génie des Illuminations ? L’amour a cessé d’être total et plein, sans l’avoir jamais été, pour se fragmenter en ces fragments qui remplissent les « déserts de l’amour » ; peut-il quitter ce désert et cette fragmentation et (re)conquérir une plénitude ?

Dans sa propre vie, Rimbaud pourchassa l’amour qui le pourchassait, mais l’union cherchée se manifestait en tant qu’impossible, en tant que discorde. Son amour pour Verlaine et toutes ses péripéties au quartier Latin, à Londres et à Bruxelles, sa quête de la beauté féminine qu’il trouve amère quand elle s’assied sur ses genoux, sa vie commune avec une Abyssine, ses regrets quant à la disparition de vraies courtisanes, prêtresses de Vénus, l’immense tristesse que provoquent en lui les ébats érotiques et les rencontres des sens dépourvus de sens, ses projets désabusés d’un mariage rangé et aisé, tout cela se situe sous le signe de la mort de l’amour, de la vie absente, des errements dans les déserts de l’amour. L’amour n’est plus présent, il devient une affaire de représentation, d’imagination ; il se réfugie dans l’image, l’imagerie et la fantasmagorie, tandis que la vie des sensations « réelles » reste dépourvue de signification, les expériences vécues demeurant vides de vie. Le « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens », l’expérimentation de « toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie », dont parle Rimbaud dans sa Lettre du Voyant — et il a fait beaucoup plus qu’en parler — appartiennent à ces embrassements qui ne sont que question ; ils ont lieu dans les « déserts de l’amour », d’un monde devenu un désert surpeuplé.

« Démocratie »

Ni la vie privée, ni la vie publique n’échappent à cette étrange et triste errance que toute la modernité connaît sans la reconnaître. La vie, après s’être coupée en deux, en vie privée et en vie publique, est devenue cet errement privé de vie, soit privée, soit publique. La vie nationale et sociale et les activités politiques, les manifestations guerrières ou pacifiques de ce qui fut autrefois une cité, le déferlement des puissances révolutionnaires et réactionnaires et les entreprises démocratiques, républicaines, traditionalistes ou autocratiques, socialistes ou communistes n’impliquent pas une lumineuse vérité, un sens vivifiant : ils suivent et parachèvent le mouvement du nihilisme. Technique scientifique et politique technique, production industrielle, stratégie et tactique déploient leurs forces et leurs plans et accomplissent ce qu’elles doivent accomplir, dans la médiocrité, la platitude et la grisaille universalisées. Qu’elles se réclament de la « droite » ou de la « gauche », toutes ces entreprises ne peuvent qu’être sourdes aux cloches de feu qui sonnent leur glas. « Pendant que les fonds publics s’écoulent en fêtes de fraternité, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages », nous avertit une des Phrases des Illuminations. Cette cloche de feu n’est plus rouge, puisque le feu de la vérité de l’être n’éclaire plus ni la terre ni le ciel, et elle n’est pas encore rouge comme elle pourra, peut-être, le redevenir. Ce feu ne peut qu’être rose et se cacher derrière les nuages qui cachent l’horizon.

Races et classes, exigences de confort et activités de sport, églises, Etats, partis et armées se lancent tête baissée dans la course planétaire et se livrent à leur jeu, jeu qui doit aller de l’avant et se poursuivre jusqu’au bout pour se réaliser totalement, s’accomplir intégralement, en courant vers son épuisement. C’est l’inévitable voie de la Démocratie généralisée, c’est « la vraie marche » :

« Le drapeau va au paysage immonde, et notre patois étouffe le tambour.

« Aux centres nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques.

« Aux pays poivrés et détrempés ! - au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires.

« Au revoir ici, n’importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce ; ignorants pour la science, roués pour le confort ; la crevaison pour le monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route ! » (Ill.)

La route que le destin historique des peuples parcourt, traverse un paysage immonde et crépusculaire. Crépusculaire est le présent, crépusculaire sera aussi l’avenir immédiat, l’avenir qui généralisera l’état de choses existant au niveau de la planète tout entière. Le lieu de la vie humaine, la cité, est pris entre un passé (dépassé) qui ne peut plus le féconder et un avenir (lointain) qu’il ne semble pas prêt à conquérir. Le temps historique n’est pas à l’heure des « éclairs supérieurs » :

O cité douloureuse, ô cité quasi morte,

La tête et les deux seins jetés vers l’Avenir

Ouvrant sur ta pâleur ses milliards de portes,

Cité que le Passé sombre pourrait bénir. (L’orgie parisienne)

Essayons de comprendre : impitoyable négateur de l’état de choses existant, du monde existant, du régime bourgeois et capitaliste, Rimbaud l’est certainement et férocement ; le règne des tyrans et des despotes, les empires impérialistes, les empereurs et les rois, les seigneurs, la noblesse dégénérée, les grands messieurs, les « justes », hypocrites, bêtes et lâches, et les richards, toute cette « vieille histoire », tout ce royaume — royal et démocratique — pourri et moribond, exploiteur et dégageant une cadavérique et nauséeuse « magie bourgeoise » est violemment nié par Rimbaud. Est-ce à dire que le monde naissant des entrailles mêmes du monde ancien, le monde se constituant grâce à la force de la négativité, soit vraiment nouveau ? Ceux qui oeuvrent pour l’avènement des « grands temps nouveaux », les ouvriers et les puissances qui les mettent en marche, et qu’ils mettent en marche, sont-ils les détenteurs de la vérité de ta vie nouvelle ? Rimbaud a su se tourner vers ces figures planétaires pour les faire chanter :

Nous sommes Ouvriers, Sire ! Ouvriers ! Nous sommes

Pour les grands temps nouveaux où l’on voudra savoir,

Où l’Homme forgera du matin jusqu’au soir,

Chasseur des grands effets, chasseur des grandes causes,

Où, lentement vainqueur, il domptera les choses

Et montera sur Tout, comme sur un cheval ! (Le Forgeron)

Il semble cependant que ce qui sort des entrailles du monde ancien soit encore trop affecté et infecté par ce qu’il prétend nier et dépasser ; « les grands temps nouveaux », le nouveau dévoilement de la totalité ne viennent pas si vite. La science et la technique, les nations et les Etats, les régimes autoritaires et démocratiques, les exigences d’un bonheur confortable et universel, toutes ces puissances qui déferlent depuis la Renaissance au nom de la subjectivité objective, de l’ego et du cogito, du faire pratique et de la mainmise sur les res, se trouvent généralisées et collectivisées par le mouvement révolutionnaire prétendument, nouveau. On passe du je au nous, mais il ne s’agit que de la même chose. « La race inférieure a tout couvert — le peuple, comme on dit, la raison ; la nation et la science. [...] La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas ? » (Sais. enf.).

La droite et la gauche constituent les deux revers de la même médaille. « La gauche !... qu’est-ce que c’est que ça, la gauche ? Voyons, Anatole, si ça ne se croyait pas constituant, est-ce que ça resterait avec les constituants ? On se fait de fausses idées de ces gens-là. Ils sont en somme beaucoup plus accommodants qu’on ne pense. Les vieux se convertissent et se frappent la poitrine à la tribune et à la Cour d’assises ; ils ont la manie des confessions publiques qui discréditent le pénitent et peuvent déconsidérer le parti. Les jeunes ont de l’ambition et se tiennent prêts à tout événement. » Voici ce que dit Rimbaud dans la Lettre du Baron de Petdechèvre à son secrétaire du Château de Saint-Magloire quelques mois après l’écrasement de la Commune de Paris. La politique moderne semble impliquer la médiocrité, médiocrité que les plus violents bouleversements révolutionnaires ne parviennent pas à dépasser : « si jamais vous êtes député, rappelez-vous que le bonheur et la vérité sont dans les moyens termes » (ibid.).

L’ego, c’est-à-dire la res cogitans, et le déploiement de sa volonté de puissance visant la saisie pratique et technique de la la res extensa, le règne du sujet (sujet objectif) connaissant et agissant dans le royaume des objets réels, transforme tout ce qui est en objet vide de sens, tandis que l’être humain — le sujet objectif — demeure sans rapport à l’être, par conséquent sans fondement. Et le savoir et le faire et le « sujet » et l’« objet » s’aliènent dans ce monde qui devient affaire de science, affaire de travail. Savoir théorique et faire pratique, sujet objectif et objets réels, matière de travail et esprit abstrait reposent sur le même fondement qui n’en est pas un. « Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. — Quel siècle à mains ! » (Sais. enf.). Tout se transforme en quantité mesurable, en nombres, en grands nombres. Tout ce qui est cesse d’être et devient « matière » ou « esprit », « idée » ou « réalité », « sujet » ou « objet ». La science et la technique (théoriques et pratiques) du sujet objectif, connaissant et agissant, emploient ce qui est comme matériel de travail (manuel ou spirituel) et le saisissent par la Technique et par l’Esprit. Subjectivisme et objectivisme, matérialisme et spiritualisme, technique théorique et pratique technique, individualisme et socialisme, réalisme et intellectualisme dérivent de la même source et s’acheminent vers le même but : « C’est la vision des nombres. Nous allons à l’Esprit » (ibid.). Cet esprit est l’esprit de l’action technique, de la volonté de puissance spirituelle et matérielle, l’esprit constituant et constitué — par rapport à la force de la technique, de l’action, de l’énervement. Le socialisme et le communisme généralisent cette affaire au niveau de la société et de la communauté planétaires. Rimbaud vécut la Commune de Paris. II lut pendant cette année révolutionnaire les socialistes français : Proudhon, Babeuf, Saint-Simon. Il ne prit aucune part guerrière à l’événement : il lit, il écrit et il erre dans les rues de la capitale insurgée. Il rédigea un Projet de constitution communiste qui ne nous est pas parvenu [15]. Son être battait-il au rythme des tambours ? Même pendant le temps qui s’est écoulé entre l’insurrection du 18 mars 1871 et la défaite du 28 mai 1871, il demeura ce qu’il fut : poète et voyant, auteur des deux lettres du 13 et du 15 mai contenant sa « prose sur l’avenir de la poésie » [16].

Les entreprises politiques et militaires ne cessèrent de lui apparaître comme dénuées de fondement lumineux. La guerre a perdu son sens, elle ne décide de rien. L’armée, même comme aventure, n’a plus de sens pour le poète errant et voyant. Ainsi, quand, dans sa course vagabonde, Rimbaud quitte l’Europe en s’engageant comme mercenaire dans l’armée coloniale hollandaise, il déserte trois semaines après son arrivée à Batavia (1876) pour rejoindre les terres de l’Occident.

L’Europe crépusculaire, malgré tous ses efforts, ou à cause d’eux, n’arrive pas à resplendir à la lumière de la vérité de l’être ou à la lumière de quoi que ce soit. Tout ce qui dans son devenir est, sombre dans le Néant. Sans regretter les temps anciens dans ce qu’ils ont de dépassé et tout en ne parvenant pas à réprimer un mouvement de nostalgie pour la glorieuse « Europe aux anciens parapets ! » (Le bateau ivre), Rimbaud sait de connaissance sûre que la modernité doit accomplir son destin, parvenir au but et au bout, réaliser pleinement sa fin. Il ne se refuse pas le destin, il ne se refuse pas au devenir : « Il faut être absolument moderne », prescrit-il dans son Adieu (Sais. enf) ; ce qui signifie : aller jusqu’au bout, faire route, être en marche, attendre « l’heure nouvelle ». Il faut surveiller « Cette religieuse après-midi d’orage ! Sur l’Europe ancienne où cent hordes iront » (Michel et Christine). Les nuages qui font pressentir peut-être un lointain et salutaire orage pèsent sur tous les pays d’Europe. Le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest, les Latins et les Germains sont tous embarqués dans cette aventure dont le monde immonde est le théâtre planétaire. De la France et de ce qui est français, Rimbaud dit : « Ma race ne se souleva jamais que pour piller : tels les loups à la bête qu’ils n’ont pas tuée. [...] français, c’est-à-dire haïssable au suprême degré » (Sais. enf. et lettre du Voyant). La France succombe à ses défaites, ayant peur de la terreur, alors que l’Allemagne meurt par ses victoires. De l’Allemagne, où il se rendit à plusieurs reprises et où il séjourna, — travaillant comme précepteur à Stuttgart ou comme interprète au cirque de Hambourg —, Rimbaud est censé avoir dit : « Oui, le peuple allemand paiera cher sa victoire. [...] Je vois d’ici l’administration de fer et de folie qui va encaserner la société allemande, la pensée allemande... Et tout cela pour être écrasés à la fin par une coalition ! [...] Du moment qu’une nation veut conquérir, sortir de chez elle pour en dominer d’autres, elle marche au suicide. Les Allemands nous sont inférieurs à cause de leur victoire qui les abrutit » (paroles attribuées à Rimbaud par E. Delahaye et proférées au printemps de 1871, devant les Allemands man ?uvrant sur une place de Charleville).

Rimbaud surveille et interroge le monde planétaire qui est en train de s’édifier dans un vide plein, le monde qui reprenant et reconquérant, en le transformant radicalement, tout le passé oriental, grec et chrétien, se construit à l’instigation de l’Occident et avec la participation de « tout le monde » ; ce monde n’en est pas un et il fait sombrer dans le néant le sens de l’être de la totalité. « « Rien n’est vanité ; à la science, et en avant ! » crie l’Ecclésiaste moderne, c’est-à-dire Tout le monde. " (Sais. enf.). Généralisant l’ego du cogito, le collectivisant et l’universalisant dans le nous, prescrivant à la conscience active, à la ratio pratique et à la technique scientifique de conquérir la totalité « réelle » et « objective », aplanissant tout ce qui le dépasse, à quoi ressemblera ce monde ? « Un petit monde blême et plat, Afrique et Occidents [au pluriel], va s’édifier », prolongeant et amplifiant le Soir historique et la Saison en enfer.

Princes et industriels, fonctionnaires et révolutionnaires, maîtres et ouvriers, empires et républiques, régiments, peuples et colonies sont pris dans l’engrenage de la vengeance incessante, dans le devenir tout en guerre et en terreur, dans la course planétaire qui fait fondre la terre, la vieille terre, afin que soit assurée l’édification planifiée du « petit monde blême et plat ». Cet assaut vers le Tout aboutissant au Rien engendre une violence et des atrocités qui, elles aussi, appartiennent au même monde de l’indifférence et de l’insignifiance :

Et toute vengeance ? Rien !... — Mais si, toute encor,

Nous la voulons ! Industriels, princes, sénats :

Périssez ! Puissance, justice, histoire : à bas !

Ça nous est dû. Le sang ! le sang ! la flamme d’or !

Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur,

Mon esprit ! Tournons dans la morsure : Ah ! passez,

Républiques de ce monde ! Des empereurs,

Des régiments, des colons, des peuples, assez !

Qui remuerait les tourbillons de feu furieux,

Que nous et ceux que nous nous imaginons frères ?

A nous, romanesques amis : ça va nous plaire.

Jamais nous ne travaillerons, ô flots de feux !

Europe, Asie, Amérique, disparaissez,

Notre marche vengeresse a tout occupé,

Cités et campagnes ! — Nous serons écrasés !

Les volcans sauteront ! Et l’Océan frappé...

Oh ! mes amis ! — Mon coeur, c’est sûr, ils sont des frères :

Noirs inconnus, si nous allions ! Allons ! allons !

O malheur ! je me sens frémir, la vieille terre,

Sur moi de plus eu plus à vous ! la terre fond.

Les mots qui font suite aux paroles de ce poème sans titre, paroles ne relevant pas de ce qu’on appelle confortablement « poésie » — belle ou terrible —, les dégusterons-nous aussi avec une indifférence hautement intéressée, nous qui avons perdu le sens de la différence de l’être et du néant, du tout et du rien ? Ces mots qui disent :

Ce n’est rien : j’y suis ; j’y suis toujours.

Il ne s’agit nullement d’effectuer un retour en arrière — retour impossible. Le voyageur moderne ne peut être que planétaire et les portes des auberges vertes sont et demeurent fermées : « il y a des auberges qui pour toujours n’ouvrent déjà plus » (Ill.). Ce qui était vert comme la nature ou les fenêtres d’auberge et rouge comme le feu purificateur et salvateur, est devenu gris, uniformément gris, c’est-à-dire ni blanc ni noir. Ceux qui surveillaient ce qui était à surveiller, ceux qui conduisaient les troupeaux aux grands fleuves disparaissent : « les Bergers, c’est drôle, / Meurent à peu près par le monde » (Fêtes de la patience). Il ne s’agit ni de patienter, ni de s’impatienter, ni de se réjouir, ni de s’ennuyer à cette heure crépusculaire ; il s’agit peut-être d’essayer de se laisser porter par ce qui vous tire en s’« élevant au-dessus de tous ces morts » d’hier, d’aujourd’hui et de demain, « comme un palmier au-dessus des ruines », ruines d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

La présence ayant cessé de frapper d’évidence et l’évidence lumineuse ayant cessé de frapper de présence ce qui est, le monde de la vie absente se met à devenir une affaire de représentation, une scène de théâtre, une farce tragi-comique, dépourvue d’action vraie et de passion profonde, sans paroles et sans gestes. La mort gronde dans ce monde moitié-vivant moitié-mort, dans ce royaume de la surexcitation et de la langueur, l’une comme l’autre terne et médiocre. Les vieilles vieilleries qui se promènent encore sur scène et les nouveaux débris qu’on construit, les « vieilles énormités crevées » et les nouvelles mascarades portent dans leur ensemble le masque des spectres qui ne craignent pas les Erinnyes.

Chaque acteur de la comédie s’imagine avoir raison, tandis que tous ensemble participent à la farce. « Chacun a sa raison [...]. La vie est la farce à mener par tous. » (Sais. enf.). Cette farce ne provoque même pas assez de répugnance. Les ricanements d’une « ironie atroce » s’arrêtent court. Les corps morts, les âmes mortes et les esprits morts continuent à jouer leur jeu. La douleur elle-même perd toute stridence : « Mais l’horloge ne sera pas arrivée à ne plus sonner que l’heure de la pure douleur ! » (ibid.). Le maintien des vieilles images de vie et des solennités désuètes, tout aussi bien que les festivités et les spectacles prétendus nouveaux et rénovateurs, ne parviennent aucunement à remédier à l’immense — mais sourde et muette — détresse et désolation. Les bruits de tout cet opéra-comique et les pseudo-cris des cadavres agités servent peut-être à couvrir les grondements du tonnerre qui succèdent à l’invisible éclair. La vraie angoisse demeure, elle aussi, cachée et n’accède point à la scène planétaire où se joue le sort des anciens et des nouveaux débris. A la vraie vie absente et au monde immonde, à la mécanisation de tout et à la théâtralité représentative de ce qui est, répond l’essor de la mécanique du rêve et de la dynamique de l’imagination ; pourtant, ni l’imagination ni le rêve ne constituent un monde : leur rôle est d’être le refuge commode des voyageurs du désert. Y a-t-il encore, dans ce royaume de l’aliénation et de la grotesque féérie, des êtres qui se demandent s’il existe des défaites sans avertir, en songeant à l’éclat de l’antique et de la future ardeur ?

Que faire, non pas face à cette situation, mais au coeur de cette situation ? La révolte fait partie du même monde et ne conduit à rien. Qu’elle soit psychologique ou sociale, artistique ou métaphysique, la révolte ne conduit nullement à l’« heure des éclairs supérieurs ». « Tu ne sais ni où tu vas ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre », nous prescrit la voix déjà entendue et venant de la Saison en enfer. Il ne s’agit pas de faire quelque chose pour s’acheminer vers l’issue. Entre partout, dit Rimbaud, tout en sachant que ce tout ne doit pas nous illusionner. « Rien de rien ne m’illusionne ; [...] je ne veux l’ire à rien », précisent les paroles des Fêtes de la patience.

A quoi s’attendre au coeur de ce rien ? A quoi en appeler ? Aux anges de la destruction, aux oiseaux de la mort, aux corbeaux noirs faisant justice des cadavres ? « Les longs angélus se sont tus... / Sur la nature défleurie / Faites s’abattre des grands cieux / Les chers corbeaux délicieux. / [...] / Sois donc le crieur du devoir / O notre funèbre oiseau noir ! » (Les corbeaux). Les corbeaux succèdent à la chouette de Minerve qui prenait son vol à la tombée de la nuit. Mais les corbeaux restent attachés aux cadavres.

Rejoindre la Nature, la nature au sens de l’ouverture de l’être, la nature se manifestant dans le temps « éternel » ? Le pouvons-nous encore ? « Elle est retrouvée. / Quoi ? — L’Éternité. / C’est la mer allée / Avec le soleil. » (L’Éternité). Cette ancienne et future nature peut-elle faire croître un présent ? « Si j’ai du goût, ce n’est guère / Que pour la terre et les pierres » ; ce sont des mots des Fêtes de la faim, des mots indiquant un chemin menant loin des maux. Néanmoins, même en essayant de reprendre un chemin naturel pour se rendre à la nature, l’homme moderne ne cesse d’être aux prises avec la nature et de l’interroger.

Le monde d’une certaine époque meurt. Le « monde » meurt en devenant planétaire et le monde planétaire se lance dans l’aventure ne sachant ni pourquoi ni vers quoi. Rimbaud scrute les « mélodies impossibles » du monde planétaire qui meurt en avançant. « Que les oiseaux et les sources sont loin / Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant. » (Ill.). Est-ce le monde qui continue à tourner ? — « le monde, votre fortune et votre péril » (ibid.). L’astre errant poursuit sa course dans l’espace et le temps : il porte les hommes. « Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons » (Sais. enf.), note le poète du monde planétaire. Nous sommes entrés nous tous — je, toi, vous, nous — dans le jeu de cette course errante : « Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu ? En tout cas, rien des apparences actuelles » (Ill.).

La conquête planifiée de la terre tout entière et de l’espace environnant, la conquête des forces élémentaires, sources de puissance et d’énergie, l’exploitation explosive de l’atome, cette « aventure » planétaire dont nous ignorons ce qui en surgira, selon l’ordre du temps, implique l’énigme du lien liant le physique au métaphysique et la transcendance métaphysique à l’errance nihiliste. Mais comment y répondre ?

L’alchimie du Verbe

Le langage n’exprimant plus le sens de l’être du monde perd sa voix et sa voie. Il devient bavardage et langage unilatéralement scientifique, littérature et versification, mais il n’appelle plus ce qui l’appelle tout en étant absent. Ni le dire de la parole, ni le chant, ni le langage ne parviennent à nommer ce qui est et n’est pas : « La morale et la langue sont réduites à leur plus simple expression, enfin ! » (Illuminations). Ni les voix individuelles, ni « les chansons populaires arrangées », ni les voix collectives ne disent la vérité du monde. « Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. » (ibid.). Certes ! Mais les horloges des beffrois — d’où les cloches appelaient jadis les hommes de la commune — ne sonnent pas ; car : « Il y a une horloge qui ne sonne pas » (ibid.).

Les mots sont morts. « Connais-je encore la nature ? me connais-je ? — Plus de mots. J’ensevelis les morts dans mon ventre. [...] je tomberai au néant. » (ibid.). Le langage devient impossible, avant de se muer en silence : « Je ne sais plus parler ! », écrit en le soulignant, celui dont la mission est de parler (Sais. enf.). Apprenons donc à sauvegarder le langage par le silence : « Gardons notre silence » (Bruxelles). Faisons place au silence : « Je suis maître du silence », écrit celui qui se laissa maîtriser par le silence (Illuminations). « Je voudrais me taire », avoue-t-il encore, sachant sans doute combien cela est difficile (Sais. enf.). Ceux qui ne comprennent pas ces paroles les comprendront peut-être un jour : « Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos. Qu’est-ce mon néant, auprès de la stupeur qui vous attend ? » (Illuminations, Vies).

Le monde étant devenu muet, comment les hommes pourraient-ils ne pas le devenir ? La vraie parole se mue en silence, tandis que les hommes restent muets et bavards. Professeurs, écrivains et lettrés — fonctionnaires de l’intelligence universelle — parlent pour ne rien dire, ne respectant ni le langage ni le silence, et finissent « comme un satisfait qui n’a rien fait, n’ayant rien voulu faire » (Lettre du 13 mai) ; ils roulent ainsi dans la « bonne ornière ». Les humains, ne sachant plus regarder et écouter, ne savent pas voir, entendre et parler. Les versificateurs professionnels et les partisans de la « vieillerie poétique » écrivent encore des livres qui n’ont de poétique que le nom. A peu d’exceptions près : « D’Ennius à Theroldus, de Theroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes » (Lettre du Voyant).

Le langage de la poésie et de la pensée, cessant d’être logos poétique, c’est-à-dire créateur ; sombre dans l’artifice. L’unité originelle du dire et du faire, de la poésie et de la praxis — dimensions guère séparables ou séparées — se dissout, et le faire pratique et technique prend le dessus. L’art devient une technique. La techné en tant que technique se subjugue la techné créatrice d’oeuvres d’art. « Voilà ! c’est le siècle d’enfer ! / Et les poteaux télégraphiques / Vont orner, — lyre aux chants de fer, / Tes omoplates magnifiques ! », écrit Rimbaud pour Monsieur Théodore de Banville. Le règne de l’ego cogito, du sujet actif et voulant tout enserrer dans les liens de la technique, a amputé l’art de son sens. Au moment même où toutes les littératures, tous les poèmes, tous les chefs-d’oeuvre dramatiques, toutes les peintures, toutes les statues, tous les monuments et toutes les mélodies du monde entier s’offrent à bon marché aux consommateurs d’art, celui-ci — quant à sa suprême destination — a cessé d’exister. On produit certes encore et on reproduit de l’art, mais cette production et reproduction ne sert qu’à embellir la vie avide de sensations esthétiques et spectaculaires des habitants des villes du désert.

Prenant au sérieux, voire au tragique, ce silence de l’art et le bruit mécanique de l’art industrialisé, Rimbaud essaie de toutes ses forces de dépasser la poésie et l’art. Fidèle à l’appel qu’il entendait, il essaie de faire sortir le langage de ses gonds. Son langage foudroyant et foudroyé démantèle le langage de l’élégance, de la science et de la violence artificielles ; il trouble les liens qui unissent la prose à la poésie, la poésie à la non-poésie ; il anéantit les hymnes qui traînent encore sur les places publiques, il fait exploser « la terrible célérité de la perfection des formes et de l’action » (Ill., Génie). Avant d’aboutir au silence, il pousse des cris et des exclamations, ponctue plus qu’abondamment ses phrases et ses vers de points d’exclamation, s’adonne au délire verbal qui l’emporte, fixe les vertiges, note l’inexprimable. Le démantèlement de la « vieillerie poétique », la réintroduction d’une « ironie atroce » dans le langage, l’« alchimie du verbe », les ellipses et les aphorismes, l’éclatement du sens par le non-sens et l’effort visant le dépassement de la dualité opposant le sensible à l’intelligible, ne relèvent point d’un souci « artistique », linguistique, esthétique ou stylistique. La vérité de l’être du monde étant devenue muette, le logos de l’errement planétaire ne se manifestant pas, le langage ayant sombré dans le bavardage, la technicité, la « littérature » et la production « poétique », le « poète » du monde planétaire, après avoir chanté ce qui l’appelle, ne peut que s’attaquer à un langage mort, à un langage qui ne réside pas dans la correspondance avec le secret de la totalité. La platitude et les bizarreries n’étant que les formes mortes d’un certain langage qui ne dit rien, Rimbaud pose une pierre tombale sur ce langage, cette poésie et cet art. Avant de se laisser maîtriser par le silence, il foudroie par sa parole ce que la poésie et l’art sont devenus : un faire, une action, une technique, une production, une pratique — d’où tout sens sacré est absent. Dans les brouillons de la Saison en enfer, nous pouvons encore lire : « l’art est une sottise ». Puis Rimbaud se tait.

A vingt ans, Rimbaud cesse d’écrire et ne veut plus entendre parler ni de poésie ni de sa poésie. Il jette un interdit total sur son oeuvre. Sa correspondance même ne porte plus au langage ni une pensée ni une poéticité — après ce renoncement suprême. Ses lettres deviennent ce qu’on appelle banales, tout à fait banales, et n’utilisent qu’un langage tout à fait usuel. Son silence reste sans rémission.

Ayant accompli sa mission et ayant renoncé au langage qui se refuse aux humains, Rimbaud se prépare à quitter la terre du logos : « Que les villes s’allument dans le soir. Ma journée est faite ; je quitte l’Europe », écrit-il dans sa dernière oeuvre — le sommet de son ascension — la Saison en enfer. Effectivement et tout en sachant qu’« On ne part pas » (ibid.), il part et il quitte l’Europe. Là où il va, il s’adonne à la nouvelle puissance qui met en branle la planète, non au langage de la poésie et de la pensée, à la création artistique, mais au faire de la technique et de la pratique. Avant de se taire, Rimbaud avait scruté l’énigme du langage et il avait poursuivi la voix de la pensée. Il semble penser que l’essence même du langage poétique, c’est-à-dire créateur, est romantique. Ce qui ne signifie pas que Rimbaud soit partisan du romantisme. Il écrit : « On n’a jamais bien jugé le romantisme. Qui l’aurait jugé ? Les Critiques !! Les Romantiques ? qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l’oeuvre, c’est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur » (Lettre du Voyant). Rimbaud — cet adolescent de dix-sept ans — touche ici le coeur du problème, s’attaque au sujet de l’époque moderne et européenne, à son centre actif : l’ego (cogito), le Je ; c’est justement parce qu’elle est sous le signe de l’ego de l’homme que cette époque cherche depuis la Renaissance — mais en vain — la vérité de l’être de la totalité, seule capable d’éclairer celle de l’être humain. C’est parce que la pensée et la poésie et les oeuvres de la pensée et de la poésie sont interprétées à partir du je sacro-saint (ou de sa simple généralisation collectiviste dans le nous) qu’il n’y a pas pensée et poésie. Et c’est seulement le dépassement de l’ère de la subjectivité cogitante et agissante qui permettra à l’avenir de déployer sa puissance nouvelle.

Le christianisme prépare la voie à l’humanisme, à l’humanisme qui aboutit au technicisme. « Mais n’y a-t-il pas un supplice réel en ce que, depuis cette déclaration de la science, le christianisme, l’homme se joue, se prouve les évidences, se gonfle du plaisir de répéter ces preuves, et ne vit que comme cela ! » (Sais. enf.). Le christianisme pose l’homme en l’opposant à tout ce qui est, et l’homme commence — conformément aux plans de la providence — à vouloir tout se soumettre par sa pensée et son action. Il commence ainsi à néantiser tout ce qui est, se considérant comme le sujet de ce jeu et oubliant que lui-même est joué. Le rationalisme (et son corolaire antithétique, mais procédant du même mouvement, l’irrationalisme) se constitue ensuite, lié à l’activisme et au technicisme. Et on aboutit à la « déclaration des droits de l’homme » et aux projets d’une fraternisation panhumaine.

L’être humain s’aliène ainsi de l’Etre, et son je, sa subjectivité, demeure sans fondement. Il se prend pour l’auteur et le créateur de sa pensée et des oeuvres de son action. Il n’assiste pas ce qui est, ne le regarde pas, ne l’écoute point ; s’agitant sur une scène, il tourne le dos à ce qui surgit des profondeurs, à ce qui l’appelle et l’inspire. Le je de l’être humain n’est pourtant pas constitué par la subjectivité : il est le lieu de convergence des puissances qui émanent du centre du monde. « Car JE est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute. Cela m’est évident : j’assiste à l’éclosion de ma pensée : je la regarde, je l’écoute : je lance un coup d’archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d’un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n’avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse, nous n’aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s’en clamant les auteurs ! » (Lettre du V.). Tant qu’il reste emprisonné dans son je, l’homme considère tout ce qu’il n’est pas comme étrange et étranger ; la tyrannie de l’ego et de la conscience implique le règne de l’aliénation et de l’altérité.