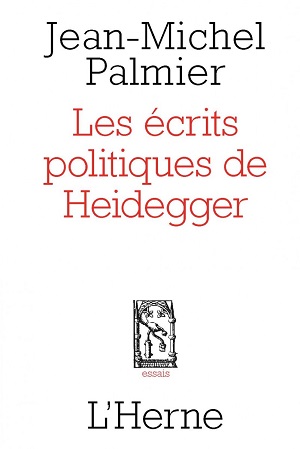

Cela fera déjà vingt ans au mois de juillet 2018 que Jean-Michel Palmier s’est éteint. Philosophe et historien de l’art, spécialiste notamment de la République de Weimar, il fut l’un des premiers à publier, en 1968, un essai complet sur Les écrits politiques de Heidegger. Il l’envoya, dédicacé, à Martin Heidegger qui le remercia en saluant un « travail courageux qui s’efforce d’œuvrer dans le sens de la véritable objectivité ». Ce qui, on s’en doute, ne manqua pas et ne manquera pas de le rendre suspect aux nombreux détracteurs du penseur. Le livre, longtemps épuisé, a été réédité en 2016 aux éditions de l’Herne. Quinze ans plus tard, en 1983, dans un gros et remarquable volume des Cahiers de l’Herne (n° 45) consacré à Heidegger sous la direction de Michel Haar (également réédité en 2016), J-M. Palmier se livrait à une nouvelle analyse des attaques dont Heidegger était l’objet. Il rappelait les faits, sans complaisance ni pour Heidegger, ni pour certains de ses thuriféraires, ni pour ses contempteurs, plus ou moins nuancés, du moment (Jean-Marie Benoist, Jean-Pierre Faye, Georges Steiner ou Pierre Bourdieu). Esprit libre, Palmier travaillait une fois « de plus dans le sens de la véritable objectivité ». On me dira (on me l’a déjà dit) : tout cela est daté, il y a eu du nouveau depuis 1983 (Farias, Emmanuel Faye après J-P. Faye, etc), il y a encore du nouveau : les fameux Cahiers noirs, etc. Voire... En attendant de lire, dans sa traduction française, Martin Heidegger. La vérité sur ses Cahiers noirs (Gallimard, coll. L’infini, mars 2018), déblayons et relisons ce qu’écrivait J-M. Palmier il y a trente-cinq ans [1].

Heidegger et le national-socialisme

Jean-Michel Palmier

« Celui qui pense grandement, il lui faut se tromper grandement »

Heidegger, Questions III

Fallait-il ou non poser la question si controversée des rapports de Heidegger et du national-socialisme, la poser une fois de plus, alors que les dix mois que dura son rectorat de 1933, les quelques textes qu’il écrivit à cette époque pour des journaux d’étudiants, ont suscité plus de commentaires, de polémiques que son rapport à la poésie ou ses interprétations des Présocratiques ? Oui, sans aucun doute, car ne pas le faire aurait été interprété inévitablement comme une adhésion tacite aux attaques si souvent lancées contre lui ou comme la volonté délibérée d’occulter les faits. Heidegger qui affirmait à propos d’Aristote, qu’il était né, avait travaillé et mourut, qui refusa toute considération biographique dans l’approche des poètes, qui ne cessa de poser la question du rapport entre l’œuvre et la vie, laquelle permet l’interprétation et la compréhension authentiques de l’autre, n’a pu empêcher sa vie et son insertion dans l’histoire de rejaillir sur son œuvre. Il n’y a pas une seule étude, une seule introduction à sa pensée qui ne mentionne qu’en 1933, il adhéra au national-socialisme et cette ombre a marqué toute sa vie. C’est en fonction de cet engagement politique de 1933 que certains ont tenté de relire Sein und Zeit, voire d’interpréter toute sa philosophie. Et comment oublier que l’auteur des Eclaircissements pour la poésie de Hölderlin, l’interprète de Hebel, l’auteur des poèmes en prose de l’Expérience de la pensée qui exaltent tant de thèmes liés à l’enracinement natal, à la Forêt Noire, utilisa le même vocabulaire pour parler du jeune nationaliste Albert Leo Schlageter, fusillé par les Français comme terroriste, et transformé en martyr par les nazis ? Il est aussi dangereux de n’avoir accès à son œuvre, à sa pensée qu’à travers son rapport au régime nazi que de refuser de prendre en considération cet engagement. Il y a une manière d’attaquer calomnieusement Heidegger qui discrédite immédiatement l’auteur de telles attaques. Mais il y a aussi une manière non moins aveugle de le défendre qui n’est pas sans dangers. On peut donc regretter que ces dix mois de Rectorat et ces quelques textes aient suscité plus de discussions que son interprétation de la métaphysique occidentale ou son ontologie, on ne peut sérieusement s’en étonner. A présent qu’il est mort, peut-être est-il au moins possible de présenter les faits avec une certaine impartialité. L’examen que nous proposons de ce thème est nécessairement succinct par suite de la place réduite qu’il est possible de lui accorder. Il ne manquera pas de soulever à nouveau des discussions et des polémiques. Nous ne prétendons apporter aucune réponse définitive ni même nouvelle, mais seulement rappeler toutes les questions soulevées et rétablir certains faits, sous leur éclairage historique.

Les attaques

Les accusations portées contre Heidegger à propos de son attitude à l’égard du régime national-socialiste, les débats suscités par son rectorat se sont poursuivis régulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui [2]. Elles se développent par vagues successives, se nourrissant, en général, moins de faits nouveaux que du silence de Heidegger lui-même et des attaques et mises au point antérieures selon un mécanisme bien connu des sociologues : celui de la rumeur. La moindre calomnie nouvelle, susceptible d’être prise pour une vérité, réanime les textes anciens, entraînant de nouvelles réponses mettant aux prises partisans et détracteurs qui, au delà du seul cas Heidegger, en viennent à douter de leur honnêteté réciproque. Et il devient de plus en plus difficile à travers cette masse de commentaires, d’attaques, d’allusions et d’insinuations, de revenir aux faits. Le rappel et la discussion de ces attaques nécessiteraient à eux seuls un ouvrage, sociologiquement utile, philosophiquement de peu d’intérêt. Sommairement, on peut les répartir en trois groupes : celles qui concernent la personne même de Heidegger, son activité comme recteur en 1933 et les implications politiques de sa philosophie.

1. Du nihilisme à l’antisémitisme

Dans l’ignorance où ils se trouvaient souvent de la réalité du rectorat de Heidegger en 1933 et de son attitude à l’égard des nazis, un certain nombre de critiques se sont attachés à tracer de Heidegger un portrait spécialement noir. Cela va de la calomnie isolée à l’anathème sur l’ensemble de sa personnalité et de sa pensée. Ces attaques s’appuient en général sur des rumeurs, des affirmations gratuites. C’est ainsi que Madame Toni Cassirer, dans son autobiographie publiée à New York en 1950, évoquant la rencontre de Heidegger et de Cassirer à Davos en 1929 (et non en 1931 [3]), écrit sans explication : « Son inclination à l’antisémitisme ne nous était pas inconnue. » François Bondy affirmait (en 1961) que Heidegger avait interdit à son maître Husserl l’accès à la bibliothèque, Alfred Grosser déclarait (en 1963) quant à lui que Heideger avait fait ses cours en uniforme de S.A. Mais après vérification, il s’avéra que ces trois affirmations reposaient sur de vagues racontars qui n’étaient en réalité que de pures calomnies. L’un des sommets de ce style d’attaque est atteint dans l’ouvrage de Paul Hühnerfeld, In Sachen Heidegger (Hambourg, 1961), qui, avec le sous-titre ironique Essai sur un génie allemand, prétend réaliser une véritable mise à mort de l’auteur de Sein und Zeit : c’est l’analyse psychologique de l’homme Heidegger qui permet d’éclairer sa philosophie. L’auteur nous décrit un personnage méprisable, menteur, dissimulateur (restes de son éducation chez les jésuites), intolérant (influence de Rickert), embusqué en 1914, marqué par un provincialisme barbare, incarnation démoniaque des tendances les plus « morbides » de l’âme allemande, attardé de l’expressionnisme, nihiliste, etc. Outre que l’ouvrage repose sur des anecdotes sans intérêt, qu’il n’aborde jamais la pensée de Heidegger ou la déforme, s’efforçant de montrer dans chaque œuvre de Heidegger le même mélange d’éléments morbides et de médiocrité intellectuelle, la compréhension qu’a P. Hühnerfeld des problèmes philosophiques est plus que discutable. Le livre terminé, on se demande comment l’auteur a pu même perdre son temps à le réfuter et à lui consacrer une monographie. Karl Löwith dans Heidegger, Denker in dürftiger Zeit (Gottingen, 1960) évoque aussi un Heidegger nihiliste, traumatisé par son époque, mais sans que ce rapport avec l’époque soit le moins du monde explicité.

Il n’y a pas grand-chose à répondre à ces attaques « personnelles » [4]

On peut, à partir de quelques exemples, comme l’a fait François Fédier dans la revue Critique (n° 234, nov. 1966, n° 237, fév. 1967), montrer l’absurdité et les mensonges contenus dans ces ragots. Heidegger a démenti lui-même les plus infamants (son attitude par rapport à Husserl). Il est possible d’invoquer aussi les témoignages de ses élèves à l’époque [5], mais dès qu’on réfute quelques calomnies d’autres renaissent. Jean-Marie Benoist ironisait dans un article consacré à Heidegger [6], sur l’intelligentsia française qui « périodiquement s’emploie à laver la chemise brune de Heidegger ». Si lui-même s’abstenait de lancer de la boue, il n’y aurait pas à la laver.

2. Le Rectorat de 1933 et les « écrits politiques » de Heidegger

Un autre style d’attaque concerne l’activité de Heidegger comme recteur et les articles qu’il écrivit alors. Indissociables dans le temps, ils le sont en partie dans la critique, comme nous le montrerons plus loin. Il y a beaucoup à reprocher aux discours et proclamations de Heidegger, qui effectivement témoignent de sa croyance passagère au national-socialisme. Il y a par contre peu de choses à dire contre le recteur Heidegger sur le plan des faits.

Dans son livre Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu seinem Leben und Denken (Berne, 1962), Guido Schneeberger publie avec très peu de commentaires une suite de textes — extraits de journaux, témoignages — qui présentent une fausse objectivité. Rumeurs invérifiables (postérieures à la guerre) voisinent avec des fragments de discours émanant de personnalités nazies et de Heidegger lui-même. Or, sur l’ensemble des textes, bien peu concernent Heidegger, et les autres pourraient figurer dans un recueil consacré non pas à lui mais à l’Université allemande sous le IIIe Reich. L’impression que tire le lecteur non prévenu de la lecture du volume, c’est qu’il y a identité complète entre Heidegger et les autres universitaires gagnés au nazisme. C’est l’ensemble qui prime sur le détail. Par ailleurs, Guido Schneeberger se garde bien de citer les attaques des nazis contre Heidegger afin de ne pas nuire à sa démonstration.

Beaucoup plus intéressante — et d’un autre niveau — l’étude de Jean-Pierre Faye, Martin Heidegger, discours et proclamations (Méditations, automne 1961), proposant à la fois une traduction de certains de ses appels, et tentant une mise en parallèle du langage de l’époque et celui de Heidegger, qui suscita la réprobation de François Fédier (Critique, nov. 1966 [7]). Sans entrer dans le détail de la polémique, il faut reconnaître que si l’étude consacrée par J.-P. Faye aux Langages totalitaires (Hermann, 1972) est une contribution précieuse à l’étude de la sociologie du langage, la mise en parallèle de la métaphysique de Heidegger et de ces discours — ceux d’Ernst Krieck notamment — n’est pas convaincante. Le nazisme a puisé nombre de ses vocables dans toute la tradition allemande, en a perverti certains mots fondamentaux. Il n’y a rien d’étonnant à ce que des termes ou des thèmes se retrouvent à la fois chez Heidegger et dans des textes de l’époque hitlérienne. On peut exalter le sol natal, sans pourtant être un « philosophe volkisch » [8]. Mais l’argumentation de F. Fédier est aussi parfois discutable sur certains points. On ne peut nier l’ambiguïté du vocabulaire de Heidegger en 1933, même s’il ne l’a pas emprunté au national-socialisme : il n’était pas sans ignorer que tous ces mots jalonnaient les discours nazis [9]. Ce qui fait problème, c’est bien sa naïveté : comment a-t-il pu ne pas entendre ces mots, prononcés par les nazis, avec le sens précis qu’ils leur donnaient et qui n’était nullement « métaphysique » ?

Les discours de 1933 sont d’ailleurs le seul point qui suscite des critiques légitimes : toutes les autres accusations portant sur son activité en tant que recteur sont de purs mensonges.

3. Les « implications politiques » de la philosophie de Heidegger

Les attaques portant sur la dimension politique de la philosophie de Heidegger sont aussi de natures très différentes et se répartissent sommairement en plusieurs catégories. Nous en analyserons plus loin quelques-unes.

L’irrationalisme

C’est le reproche le plus fréquemment adressé à Heidegger par la critique marxiste. L’exemple le plus typique — mais aussi le plus caricatural — demeure l’ouvrage de Georg Lukács : la Destruction de la raison (L’Arche, 1959), malheureusement très marqué par le stalinisme philosophique qui sévissait à l’époque. Lukács considère qu’il n’y a pas de philosophie innocente, et que, malgré eux, tous les penseurs irrationalistes qui ont suivi Schelling ont contribué indirectement à la constitution des bases du national-socialisme par leur mépris de l’histoire, leur négation de la lutte des classes, la haine de la raison. L’argument, qui n’est pas sans valeur, débouche malheureusement sur des analyses qui sont souvent complètement fausses, et qui constituent une chute brutale de la pensée de Lukács, dont il n’est aucunement question de nier la valeur et l’importance. Ce style d’argumentation n’est pas nouveau et il a survécu au stalinisme. Les nazis ont pu montrer que toute la philosophie allemande conduisait vers Hitler : les citations qu’ils choisissent sont exactes, ils en ont seulement choisi certaines avec soin, et justement pas d’autres. Avec des fragments de textes, on peut aussi bien montrer que Nietzsche est un anarchiste de gauche ou un précurseur du national-socialisme. Jean Jaurès affirmait dans sa thèse (en latin !) que Fichte est l’un des fondateurs du socialisme allemand ; les nazis le revendiquèrent comme leur précurseur. Lukács montre que Schelling, Kierkegaard, Nietzsche et Heidegger ont préparé la voie au nazisme, alors qu’il suffirait de citer par exemple dix autres aphorismes de Nietzsche pour montrer qu’aucun accord n’était possible entre sa pensée et le nazisme (ainsi sur l’Etat, l’aristocratie, les Juifs, les masses, la démagogie, l’impérialisme, etc.). Plus récemment, les représentants de la « nouvelle philosophie » (die sogennante « neue Philosophie » serait on tenté d’écrire en allemand), dans leur critique du « marxisme-lénino-staliniste » ont attaqué les représentants de la philosophie allemande avec tout aussi peu de nuances. Dans la mesure où leurs affirmations sont compréhensibles, Heidegger, au même titre que Nietzsche, Hegel ou Fichte, serait le précurseur de toutes sortes de « totalitarismes ». En comparaison, Lukács semble un chef-d’œuvre de dialectique et de nuances [10] •

Le nihilisme ou Heidegger reflet d’une époque

Pour certains auteurs, la rencontre de Heidegger et du national-socialisme se comprendrait à partir d’un certain climat de l’époque. P. Trotignon affirme bien qu’« il y a des liens visibles entre cette philosophie et le mouvement général des idées et des événements dont est sorti le nazisme ». Soit. Mais lesquels ? Il ne les précise pas. D’autres critiques (K. Löwith, P. Hühnerfeld) établissent des parallèles avec des auteurs aussi différents que Dostoïevski, O. Spengler, G. Benn, mais ces mises en rapport ne résistent pas à un examen sérieux. Reste le refuge dans l’affirmation d’un certain climat.

P. Hühnerfeld voit en Heidegger un attardé de l’expressionnisme (sans doute parce qu’il a commenté Trakl ?), et il est fréquent de le voir associé à des images de son époque : J.-P. Cotten illustre son analyse de l’Etre et le Temps [11] par de belles images de M. le Maudit de Fritz Lang [12]. P. Bourdieu, lui, illustre son étude L’Ontologie politique de Martin Heidegger [13] par des images de Métropolis. On pourrait tout aussi bien relever les analogies avec la conception de la mort chez Rilke et voir dans le film de Lang les Trois Lumières, une admirable illustration du « Sein-zum-Tode » heideggérien. Ces images créent une atmosphère : elles n’explicitent rien.

Les catégories métaphysiques

C’est là qu’on rencontre le pire. Il suffit par exemple d’interpréter les déterminations ontologiques de Sein und Zeit de manière invraisemblable pour y voir « la description psychologique du capitalisme impérialiste », la critique du « On » deviendra la haine de la démocratie, le phénomène de l’angoisse sera propre à la « couche bourgeoise », la réduction phénoménologique, le signe de l’ère du « capitalisme des monopoles ». Ici, l’analyse de Lukács atteint un niveau presque surréaliste. Il n’est pas le seul. Que dire de ce journaliste trotskiste qui, dans un article écrit à l’occasion de la mort de Heidegger, voyait dans la détermination de l’homme comme « être-pour-la mort », le vieux cri des fascistes espagnols « Viva la Muerte ! » ? A ce titre, Luther et Calvin sont des précurseurs directs de Franco puisqu’on y trouve des affirmations assez proches. Il y a encore pire : ceux qui dans l’affirmation de l’homme comme être-vers-la mort, à destination de mourir (traduction mot à mot du zum que le français traduit par pour), voient la justification des camps de concentration ... J.-P. Cotten refuse ces interprétations mais entretient involontairement l’ambiguïté lorsqu’il illustre son analyse avec une photo des combats de la Seconde Guerre mondiale avec comme légende. « Qu’est-ce que mourir authentiquement à Stalingrad ? » Par quel miracle l’être-pour-la mort d’un soldat soviétique et d’un soldat allemand seraient-ils si différents ?

Le langage

Le langage heideggérien et son lien éventuel au fascisme a fait l’objet de multiples attaques qui visent son aspect proprement ontologique, son rapport avec le discours politique de l’époque, sa dimension « rustique ».

L’analyse politique du vocabulaire de Heidegger a été surtout menée par Lukacs et Adorno dans des perspectives différentes. Lukacs y voit le reflet de la subjectivité petite bourgeoise et de l’impérialisme, Adorno dénonce quant à lui le « jargon de l’authenticité ». Il s’agit de découvrir dans Heidegger un aspect de l’idéologie allemande, une mystification. L’attaque ne vise pas seulement Heidegger mais le langage d’une certaine intelligentsia européenne. Derrière ce vocabulaire, Adorno s’en prend à des structures idéologiques, mentales, psychologiques, affectives qui ont trouvé à s’illustrer dans le langage de la République de Weimar, dans le fascisme, mais aussi dans les années qui ont suivi le fascisme. Le jargon de l’authenticité serait alors une sorte de substitut du nazisme : il remplace, affirme Adorno, l’insigne du parti que nul aujourd’hui n’ose porter. Il y a beaucoup d’analyses intéressantes dans l’ouvrage d’Adorno, mais on peut douter de sa méthodologie. Ce jargon de l’authenticité qui serait selon lui le substitut au nazisme, il le retrouve chez Heidegger, les idéologues nazis, mais aussi chez Jaspers et Sartre. Hostile au dogmatisme de Lukács, il le rejoint dans son analyse de ces catégories qui viennent de Kierkegaard, auteur auquel il consacra par ailleurs un livre remarquable. Et que dire de l’usage de ces catégories chez le jeune Lukács dans l’Ame et les Formes ? Enfin, il est étrange qu’Adorno amalgame tant d’auteurs sans prendre en considération le moins du monde leurs idées [14].

Jean-Pierre Faye dans ses études précédemment citées s’est attaché à la fois au style des proclamations et au langage de sa métaphysique. Nous avons déjà souligné que sa démonstration n’était pas également convaincante, même si le langage de Heidegger est, à cette époque, lourd d’ambiguïtés. Plus violente, la critique du germaniste français Robert Minder s’en prend dans de nombreux textes au « jargon paysan » de Heidegger qu’il rapproche de celui du chef de la paysannerie nazie, Walter Darré ou d’un quelconque Gauleiter. Heidegger présenterait les mêmes « tics de langage », le même raisonnement, la même « imagerie » que nombre de poètes Sang et sol de l’époque hitlérienne. Il s’en prend principalement à son commentaire de Hebel. Mais, ici encore, se pose le problème de l’origine de tant de termes utilisés par le national-socialisme : ils étaient dans le romantisme allemand avant d’être chez Heidegger. Qu’il y ait chez Heidegger une sensibilité très marquée par le décor de son enfance, la Forêt Noire, le monde paysan, est indéniable. Cela suffit-il à en faire un idéologue du sang et du sol ? Rétrospectivement, combien d’auteurs seraient susceptibles de tomber, en Allemagne, sous le coup de cette critique ? On édite toujours, dans la Forêt Noire, des recueils de poèmes en alémanique qui exaltent la forêt, les montagnes et le sol natal. S’agit-il de littérature « volkische » ? Comment ne pas songer aux mots si justes de H. J. Syberberg dans son film Hitler, un film d’Allemagne, lorsqu’il apostrophe ainsi la marionnette d’Hitler :

« Tu as à répondre de maisons sans âmes, aux yeux brûlés, sans larmes ; de villes qui ne peuvent plus pleurer ; de paysages automobiles sans silence ; de la vie qui ne frémit plus. Tu nous as pris les couchers de soleil, les couchers de soleil de Caspar David Friedrich. C’est ta faute si nous ne pouvons plus voir un champ de blé sans penser à toi. Tu as enkitsché la vieille Allemagne avec tes images simplistes d’ouvriers et de paysans [15]. »

Nombre d’adversaires de Heidegger semblent victimes d’une illusion rétrospective. Ce qu’il faut critiquer, c’est le pervertissement des valeurs, des mots, du langage effectué par les nazis et non tous les thèmes. La victoire de l’idéologie nazie serait perpétuée si effectivement, comme le déplore H. J. Syberberg, il était impossible de parler du sol natal, des paysans, des forêts, des champs ou du dialecte sans y voir l’ombre du nazisme. George Steiner n’échappa pas à ce défaut dans son essai, par ailleurs nuancé et même positif, sur Heidegger. Où voit-il chez Heidegger la croyance dans « la force de la race et de l’ethnie » (op. cit., p. 191) alors que la détermination de l’homme comme Dasein rend précisément ce style d’interprétation anthropologique et biologique impossible ? Où Heidegger impose-t-il à Hölderlin « une veine de mysticisme nationaliste » et pourquoi les nazis n’ont-ils pas autorisé la publication du livre sur Hölderlin ? Sans doute affirme-t-il (p. 158) : « Il y a vraiment des liens effectifs entre le langage et la vision de Sein und Zeit, en particulier dans les dernières sections, et ceux du nazisme. Ceux qui le nieraient sont aveugles ou menteurs. » Mais l’argumentation de George Steiner n’est guère convaincante : les éléments de Sein und Zeit constituant « l’anthropologie ontologique » de Heidegger, qui seraient apparentés au nazisme, seraient : l’accent porté sur l’aspect concret de la fonction de l’homme dans le monde, la sainteté primordiale de la main et du corps (?), le lien mystique entre le paysan et ses outils, l’enracinement, le « foyer » qui unit les vivants et les morts, la critique du “on” ? Tous ces thèmes sont-ils nazis ? Mais on les retrouve aussi bien chez Marx que... dans l’Evangile [16] !

G. Steiner ne parvient à déceler un profil nazi des catégories heideggériennes qu’en les interprétant de manière tendancieuse. En quoi la « décision résolue » de Sein und Zeit est-elle « plus qu’une allusion à la mystique de l’engagement, à l’élan du sacrifice et de la projection de soi prêchés par le Führer et ses acolytes » ? Où y a-t-il « exaltation de la mort » dans Sein und Zeit comme « sommet » de la vie. Il est aussi facile de rapprocher « l’idiome de Sein und Zeit » et le « jargon national-socialiste » sous prétexte qu’ils exploitent le « génie de l’allemand pour l’obscurité suggestive, sa capacité de donner aux abstractions (souvent vides ou à moitié incohérentes) une intensité et une présence physiques » (p. 159). Mais que dire alors de Hegel ? Ce que montre très bien l’interprétation de G. Steiner, c’est qu’avec la meilleure intention, une fois que l’on suppose qu’il y a nécessairement un rapport entre le langage de Heidegger et le langage nazi, il est impossible de ne pas lire la formule la plus innocente à travers des lunettes déformantes. On peut, par exemple, critiquer la conception heideggérienne du langage, la rapprocher de théories romantiques de la langue, de celles de Herder ou de Fichte. L’affirmation que le langage parle lui-même à travers l’homme s’éclaire assurément à partir de cette conception romantique du langage que Heidegger reprend dans son ontologie. Mais comment peut-on y voir sérieusement une « allusion inquiétante à l’inspiration enflammée d’Hitler, à l’utilisation nazie de la voix humaine comme une trompette dont jouent des puissances immenses et surnaturelles, bien au-delà de la vaine volonté ou du faible jugement de l’homme rationnel » (p. 160), et comment affirmer sérieusement que « l’idiome de l’ontologique pur se confond avec celui de l’inhumain » ?

Le processus est très clair : à partir de la certitude que Heidegger a cru un moment dans la valeur du national-socialisme en liaison avec sa philosophie, sans s’interroger sur ce qu’il a compris exactement comme « national-socialisme », on cherche à montrer que celui-ci imprègne nécessairement toute sa vie et sa pensée et on torture la moindre catégorie ontologique pour y trouver un rapport direct avec le nazisme. Avant de nous demander s’il est possible de proposer une autre compréhension de son rapport au national-socialisme, il importe de rappeler la réalité des faits. En quoi consista le nazisme de Heidegger ? En dépit de l’abondance des commentaires suscités par son rectorat de 1933, il est rarement analysé.

Les faits

Tous les exégètes de Heidegger, ses élèves, ses amis, ses collègues et même ses adversaires s’accordent à reconnaître qu’avant 1933 on ne lui connaissait pas la moindre idée politique, qu’il ne semblait jamais avoir pris position sur un problème concret de la situation allemande et qu’il illustrait parfaitement l’attitude générale des universitaires allemands : une coupure à peu près complète d’avec la réalité sociale et politique, un repli aristocratique et souvent méprisant dans les hautes sphères de la pensée. Les sources pour établir ce que fut son rectorat de 1933 sont assez diverses. Il y a tout d’abord son témoignage personnel : la lettre adressée au rectorat de l’Université le 4 novembre 1945 et l’interview publiée après sa mort dans Der Spiegel (31 mai 1976). A cela s’ajoutent des lettres personnelles où il évoque cet épisode et des textes de 1933. Outre son discours de rectorat l’Auto-affirmation de l’Université allemande, et plusieurs appels publiés dans des journaux locaux, souvent d’étudiants, on possède un certain nombre de témoignages émanant de ses anciens collègues et de ses étudiants [17]. Enfin, il faut mentionner la nécessité de prendre en considération ses cours, les ouvrages écrits à cette époque et aussi les attaques violentes d’un certain nombre d’idéologues nazis à son égard.

En mars 1933, Heidegger travaillait à une interprétation de la pensée des présocratiques. Le 16 avril, l’université de Fribourg avait élu un nouveau recteur, le Pr. Möllendorf, social-démocrate qui fut relevé de ses fonctions deux semaines plus tard par le ministre de l’Éducation du Land de Bade, sans doute à la suite de son refus d’afficher à l’intérieur de l’Université une proclamation contre les Juifs. Ce fut à la demande du social-démocrate Möllendorf que Heidegger accepta de poser sa candidature comme recteur afin d’éviter la nomination d’un fonctionnaire nazi. Si Heidegger ne semblait connu par aucune idée politique particulière, il jouissait d’une grande notoriété philosophique et avait discuté longuement avec ses collègues des « questions touchant l’organisation de l’Université [18] ». Heidegger hésita à accepter cette charge et ne se décida que dans l’intérêt de l’Université et à condition d’être certain de bénéficier de l’appui de tous ses collègues. Doutant toutefois de sa qualification administrative, il tenta au dernier moment de renoncer à son élection. Karl Löwith remarque :

« C’était un événement que cette accession de M. Heidegger au rectorat de l’université de Fribourg à l’instant décisif de la Révolution allemande, car toutes les autres universités manquaient à cette époque critique de remplir cette place, non seulement par la vertu de l’insigne du Parti, mais aussi grâce à sa valeur scientifique. Sa décision prenait par conséquent une signification plus que locale et retentissait partout, car Heidegger était alors au zénith de sa renommée. [...] Les disciples de Heidegger, de leur côté, furent surpris par sa décision. Il n’avait presque jamais exprimé son opinion sur les problèmes politiques, et il ne semblait pas qu’il eut à leur sujet une opinion [19]. »

Le 27 mai 1933, Heidegger prononça son discours : l’Auto-affirmation de l’Université allemande (Die Selbstbehauptung der deutschen Universität). Il ne fut donc aucunement un recteur nommé par les nazis, comme on l’a souvent écrit, mais appelé par l’aile progressiste du sénat universitaire. Il fut même l’un des derniers recteurs élus et son successeur, lui, sera nommé par les nazis. Il accepta cette charge assurément non par ambition personnelle, mais pour sauver l’indépendance de l’Université par rapport au parti nazi et pour tenter de mettre en pratique certaines de ses idées sur la science et le savoir. A ce titre, son discours de rectorat est un manifeste qui exigerait une exégèse minutieuse que nous ne pouvons malheureusement pas entreprendre ici [20].

Il est naturellement absurde de croire que Heidegger n’avait pas la moindre idée de ce qui se passait en Allemagne sous prétexte qu’il était absorbé par son œuvre. Il a réfléchi sur les événements sans adopter de position politique précise. On ne pouvait le considérer objectivement comme étant de droite ou de gauche. S’il nous semble hasardeux de trouver dans sa pensée une justification quelconque de son engagement politique ultérieur, il est certain que sa conception de l’Université n’est pas étrangère à sa démarche philosophique. Lui-même le reconnaît dans l’interview lorsqu’il affirme :

« Le motif qui m’a décidé à assumer le rectorat est déjà énoncé dans ma conférence inaugurale à Fribourg en 1929 : Qu’est-ce que la métaphysique ? : "Les domaines des sciences sont séparés loin les uns des autres. La façon dont les sciences traitent leurs objets est chaque fois radicalement différente. Cette multiplicité des disciplines dispersées n’a plus d’autre cohérence aujourd’hui que celle qui lui est octroyée par l’organisation technique des universités et des facultés, et n’a plus rien en commun sinon l’utilisation pratique qui est faite de ses spécialités". »

et il ajoute :

« Ce que j’ai essayé de faire, pendant le temps qu’ont duré mes fonctions, à l’égard de cet état où se trouvaient les universités — jusqu’aux formes extrêmes qu’il a prises aujourd’hui — est exposé dans mon Discours de rectorat [21]. »

Sommairement résumé, le Discours de rectorat de Heidegger contient à la fois une critique de l’Université telle qu’elle existe, une critique de l’émiettement du savoir, une critique de la conception traditionnelle de la science et une vision programmatique qui doit amener l’Université à jouer un rôle nouveau, plus conforme à sa mission, à son essence, et cela précisément à un moment historique dramatique.

1. Le rectorat est une mission, un engagement spirituel qui ne prend son sens que si professeurs et étudiants forment une communauté qui s’enracine dans l’essence véritable de l’Université. Cette mission de l’Université est à redéfinir. L’Université forme les guides et les gardiens du peuple allemand à travers la science.

2. Le sens de la science que dispense l’Université est à comprendre à partir de la philosophie grecque et du questionnement de l’homme occidental face à l’étant dans sa totalité. Les rapports entre théorie et pratique sont à repenser à la lumière de ce commencement. Il faut retrouver dans la détermination de la science que dispense l’Université la grandeur du commencement.

3. Cela n’est possible que si l’Université prend conscience de sa mission spirituelle. La liberté universitaire tant chantée (par les chansons d’étudiants) n’a été le plus souvent conçue que de manière négative : elle signifiait insouciance et licence dans l’action. Il faut la redéfinir dans sa vérité.

4. L’Université n’est pas coupée de la nation. Elle s’enracine dans le destin du peuple, de tous les états sociaux. C’est à partir de cet enracinement que l’existence étudiante doit prendre part à l’avenir à travers trois services : le service du savoir, le service du travail et le service des armes.

5. C’est en tant qu’elle accepte sa mission spirituelle que l’Université peut s’auto-affirmer.

Plusieurs remarques s’imposent. S’agit-il d’un discours pro-nazi ? Aucunement. Et Heidegger a raison de dire dans son interview qu’« aucun discours de rectorat de ce temps-là n’a osé porter un pareil titre », que « l’affirmation de soi de l’Université », va contre la prétendue « science politique » qui était réclamée à l’intérieur du Parti et par les étudiants nationaux-socialistes. A une époque où le nazisme s’efforçait, et il y réussit rapidement, à étouffer toute liberté en Allemagne — que l’on songe seulement à la « mise au pas » des Lander, de l’Eglise, des journaux, des écoles des Beaux-Arts, des théâtres, des organisations d’écrivains, — de créer une structure hyper-hiérarchisée étroitement dépendante de Goebbels et du ministère de la Propagande, parler d’auto affirmation de l’Université allait certes contre les thèses nazies et constituait un défi. Il est vrai aussi que la conception de la science défendue par Heidegger, du savoir en général, n’a rien en commun avec la conception national-socialiste du savoir qui le limite à son usage pratique pour le peuple, à partir de critères biologiques racistes et idéologiques en général, et la conception moderne de « l’utilité » de l’enseignement universitaire. La défense de la conception grecque de la science, la volonté de redéfinir les rapports entre théorie et praxis allaient aussi à l’encontre de l’idéologie nazie.

Par ailleurs, vouloir réorganiser l’Université en partant de la conception grecque du savoir, s’imaginer que celle-ci était amenée à jouer un rôle spirituel... en 1933 témoigne d’un mélange de naïveté, d’idéalisme, d’inconscience qui n’est pas le seul fait de Heidegger, mais d’une large partie des universitaires allemands qui vivaient prisonniers d’un monde d’illusions. Ce que dit Heidegger, c’est que pour être digne de s’auto-affirmer, de revendiquer son indépendance et sa conception originelle et désintéressée du savoir, l’Université doit réfléchir sur sa propre essence. C’est à ce seul prix qu’elle peut éviter la « politisation ». Et l’usage que fait Heidegger de Platon dans un tel contexte souligne encore son illusion. L’allégeance au nazisme que l’on trouve dans le texte du discours vient en général d’erreurs de traductions [22].

Est-ce que Heidegger croit dans la valeur du national-socialisme à cette époque ? Sans aucun doute. Et c’est sa méconnaissance complète de la réalité du nazisme qui explique les illusions qu’il fonde sur lui. Il le reconnaît d’ailleurs dans son interview :

« Au milieu de la confusion générale des opinions et des tendances politiques représentées par vingt-deux partis, il s’agissait de trouver une position nationale et surtout sociale » (ibid., p. 17).

C’est l’illusion qu’il nourrit sur la réalité et les buts du mouvement qui explique à la fois sa croyance dans la possibilité qu’a l’Université de « s’auto-affirmer », et les textes politiques qu’il rédige pendant son rectorat.

Discours et proclamations

Au cours de son rectorat, Heidegger va signer un certain nombre de textes — d’ailleurs peu nombreux — absolument indéfendables et qui témoignent de l’étendue de son aveuglement. Il s’agit d’appels souvent publiés dans des journaux d’étudiants et se rapportant soit à des événements politiques, soit à des circonstances universitaires [23]. On y retrouve sans doute certaines thèses du Discours de rectorat — nécessité d’abolir les préjugés portant sur le travail manuel, mission spirituelle de l’Université par rapport à la détresse allemande, rôle du travail — sans que s’y ajoute un apport théorique spécial. Beaucoup plus grave est le fait que Heidegger justifia certaines manifestations du national-socialisme, en cherchant à leur trouver un sens élevé et spirituel. Il affirme sa foi dans le mouvement, identifie Hitler à la réalité allemande, signe une profession de foi en sa faveur, accepte d’exalter la révolution national-socialiste et ses mythes, tel le héros des Corps-Francs, Albert Leo Schlageter, « héros de la Forêt Noire », justifie par des arguments d’une naïveté désarmante le fait que l’Allemagne quitte la S.D.N., avec un vocabulaire philosophique, voyant dans cet acte l’affirmation de l’existence pacifique du peuple allemand, et il encouragera ses étudiants à partir au service de travail. Tout aussi grave est le fait que plusieurs de ces textes se terminent par l’inévitable « Heil Hitler ! ». En tant que recteur, il a dû s’inscrire au parti nazi [24]. S’il utilise le terme « volkisch » dans ces textes, c’est peut-être en lui donnant un sens plus élevé que celui dans lequel l’entendaient les nazis, mais l’identité de vocabulaire est indéniable. Tous ces textes, dénués pour la plupart de la moindre valeur philosophique, même si on y retrouve une certaine coloration du vocabulaire heideggérien — « l’inflexibilité du simple et de l’ultime » — sont sans doute des textes de circonstances, exigés de Heidegger en tant que recteur, dans lesquels on ne peut relever la moindre trace d’antisémitisme, mais qui témoignent de la sincérité de son engagement, de sa croyance dans le national socialisme. Ils sont absolument injustifiables et pour les comprendre, il faudrait assurément dépasser le seul cas Heidegger pour analyser :

— L’aveuglement qu’ont partagé jusqu’en cette années 1933 une large fraction des universitaires allemands, à qui Thomas Mann reprochait avec justesse de vouloir ajouter au nazisme « un zeste de barbarie cultivée ». Cet aveuglement se rencontre aussi chez un grand nombre d’écrivains dont on imaginait mal le ralliement au nazisme ; le cas du poète expressionniste Gottfried Benn étant le plus typique.

— L’incapacité de l’Université allemande à constituer un rempart démocratique face au national-socialisme.

— La fragilité de la conscience politique d’un grand nombre d’intellectuels de la République de Weimar, même parmi les plus grands.

— La résonance qu’ont pu avoir chez certains universitaires des thèmes nazis, le cas d’Ernst Bertram, germaniste ami intime de Thomas Mann et spécialiste de Nietzsche, étant l’un des plus célèbres.

— L’illusion qu’ils gardent de pouvoir agir, orienter le mouvement, le spiritualiser.

— Les compromis inévitables auxquels se trouvaient contraints la plus grande partie des intellectuels demeurés en Allemagne, même lorsqu’ils étaient éloignés du fascisme. Heidegger a dû parler le vocabulaire de l’époque, comme des metteurs en scène, pour monter Hamlet, ont dû exalter en lui un « héros nordique », comme l’écrivain naturaliste Gerhard Hauptmann a, lui le critique si violent de l’époque de l’empereur Guillaume, accroché sur sa maison un drapeau nazi. Et même l’écrivain antifasciste Ernst Wiechert, exalté comme représentant de l’« émigration intérieure », a lu ses œuvres devant des organisations nazies.

Qu’il y ait dans ces textes de Heidegger l’acceptation de compromis nous semble indéniable. Lui-même reconnaît :

« Lorsque j’acceptais le rectorat, je savais clairement que je ne m’en tirerais pas sans compromis. Je n’écrirais plus aujourd’hui les phrases citées. Je n’ai plus rien dit de ce genre dès 1934. »

Tout cela est rigoureusement exact et vérifiable. Il n’en demeure pas moins qu’en 1933 il crut réellement dans la valeur de cette « révolution national-socialiste » au même titre que Benn, alors que la plus grande partie de l’intelligentsia allemande était persécutée, contrainte à l’exil, arrêtée et que des écrivains de droite comme Ernst Jünger et Stefan George prenaient leur distance par rapport au régime. Très vite, Heidegger se rendit compte de son erreur et de la réalité du mouvement. Aucune des réformes envisagées n’aboutit, il se heurta bientôt aux autorités nazies, et démissionna de son poste, ce qui est tout à son honneur.

Activités de Heidegger en 1933

Si ces textes portent indiscutablement l’empreinte du nazisme, qu’en fut-il de son attitude ? Car c’est là finalement que réside aussi une large part des reproches qui lui sont adressés. Tous les témoignages s’accordent heureusement sur ce point : si l’on excepte ces proclamations, au niveau des faits il fit preuve d’un réel courage. Lorsque les étudiants nazis exigèrent l’apposition d’affiches antisémites dans l’université, il s’y opposa et entra en conflit avec la S.A. Il n’en maintint pas moins son interdiction. Il a proscrit l’autodafé de livres qui devait avoir lieu devant l’université et prit ces livres sous sa protection, refusa l’épuration des bibliothèques, continuant à commenter et à citer des auteurs juifs comme avant 1933 [25], y compris Husserl, resta en contact avec Karl Jaspers [26], obtint le maintien d’enseignants juifs dont le départ était exigé par le Ministère, interdit des manifestations contre eux.

A partir de Noël 1933, Heidegger comprit nettement que tous ses espoirs de réformer l’Université et de sauver quelque chose grâce au national-socialisme étaient vains. Les doyens qu’il nomma — sans tenir compte de leurs rapports au parti puisqu’il nomma à nouveau le social-démocrate von Môllendorf, révoqué du rectorat — seront récusés par les nazis. Lorsqu’on exigea de lui qu’il les remplace, il démissionna, dix mois exactement après le début de son rectorat.

L’attitude de Heidegger après 1933

Après sa démission, Heidegger se consacra uniquement à sa tâche d’enseignant. On ne trouve dans ses cours sur Nietzsche (depuis 1936) aucune compromission avec les interprétations régnantes, mais au contraire, une vision opposée. « Tous ceux qui savaient entendre entendirent qu’il s’agissait là d’une explication avec le national socialisme », affirme-t-il. Il refusa d’assister à l’investiture de son successeur, célébré par la presse comme « le premier recteur national-socialiste de l’Université », et sera surveillé ensuite constamment par la Gestapo. On ne parla pas de ses livres sous le IIIe Reich autrement que pour les critiquer, y compris sa conférence sur Hölderlin, faite à Rome en 1936 qui sera attaquée par la revue de la Jeunesse hitlérienne Wille und Macht. De la même façon, il sera évincé des Congrès philosophiques internationaux (à Prague en 1934, à Paris en 1937) et son Discours de rectorat fut retiré du commerce après 1934. A la fin de la guerre, il ne fut nullement exempté du service militaire et envoyé... faire des travaux de terrassement sur les bords du Rhin. Il était le plus âgé parmi les appelés du corps enseignant. Enfin, on peut lire dans la revue d’Ernst Krieck, Volk im Werden, d’authentiques attaques « volkische » où Heidegger est accusé de ne pas partager les valeurs du régime, d’être un disciple des juifs, de ne pas s’exprimer correctement en allemand. « Ton langage t’a trahi, Galiléen », affirme Krieck.

Implications politiques de son ontologie

Si l’on peut négliger les attaques contre Heidegger qui se limitent à brasser des calomnies et des interprétations souvent délirantes de ces catégories philosophiques, on ne veut éviter la question posée par Karl Löwith dès 1946 : Y a-t-il dans la pensée de Heidegger, dans sa métaphysique ou sa critique de la métaphysique, une « logique » qui devait le conduire à cautionner le national-socialisme, ou plus généralement à s’engager politiquement ?

L’une des rares interprétations à aborder ce problème avec sérieux demeure celle d’Alexander Schwan : Politische Philosophie im Denken Heideggers (Kôln, 1965). L’auteur fait l’effort en neuf longs chapitres de prendre en considération la pensée de Heidegger et c’est à partir de sa conception de l’art comme « mise en œuvre de la vérité » qu’il tente d’appréhender la possible dimension politique, en particulier à partir des textes des Holzwege. Schwan reconnaît que la pensée de Heidegger implique, enveloppe, recèle un dépassement du national-socialisme, mais, pour arriver à donner de sa conception politique une image acceptable, il faudrait en quelque sorte « reformer » ou modifier son ontologie ! L’argumentation d’A. Schwan porte principalement sur différentes formulations heideggériennes de la notion de « chose ». Le projet est intéressant, honnête, mais philosophiquement peu convaincant.

Une entreprise semblable a été tentée à partir de la sociologie de la connaissance par Pierre Bourdieu dans une étude très développée : l’Ontologie politique de Martin Heidegger pdf

. La critique, comme chez Adorno, porte sur le « discours heideggérien », mais examiné avec plus de rigueur. Il ne s’agit pas de découvrir derrière lui une sorte de succédané au nazisme, mais des « phantasmes sociaux », quitte à déployer sur le texte heideggérien plus de violence encore que celle qu’il exerce sur les auteurs qu’il commente. Sous le couvert de la philosophie et de l’aristocratisme du discours universitaire, Heidegger aurait introduit différents types de langage : « la langue conventionnelle et hiératique de la poésie post-mallarméenne à la Stephan George, la langue académique du rationalisme néo-kantien à la Cassirer et, enfin, la langue des "théoriciens" de la "Révolution conservatrice" tels que Möller van den Brück ou, plus près sans doute de Heidegger dans l’espace politique, Ernst Jünger » (p. 117). Il leur aurait même donné une nouvelle noblesse, plus de distinction. Malheureusement, P. Bourdieu ne nous donne guère d’exemples du fonctionnement possible de discours aussi hétéroclites au sein de l’ontologie heideggérienne.

. La critique, comme chez Adorno, porte sur le « discours heideggérien », mais examiné avec plus de rigueur. Il ne s’agit pas de découvrir derrière lui une sorte de succédané au nazisme, mais des « phantasmes sociaux », quitte à déployer sur le texte heideggérien plus de violence encore que celle qu’il exerce sur les auteurs qu’il commente. Sous le couvert de la philosophie et de l’aristocratisme du discours universitaire, Heidegger aurait introduit différents types de langage : « la langue conventionnelle et hiératique de la poésie post-mallarméenne à la Stephan George, la langue académique du rationalisme néo-kantien à la Cassirer et, enfin, la langue des "théoriciens" de la "Révolution conservatrice" tels que Möller van den Brück ou, plus près sans doute de Heidegger dans l’espace politique, Ernst Jünger » (p. 117). Il leur aurait même donné une nouvelle noblesse, plus de distinction. Malheureusement, P. Bourdieu ne nous donne guère d’exemples du fonctionnement possible de discours aussi hétéroclites au sein de l’ontologie heideggérienne.

La « hauteur stylistique » du langage heideggérien — qui l’empêche de se confondre à la fois avec le “discours politique vulgaire » et la langue de tout le monde — s’expliquerait par la structure du mandarinat allemand, de l’Université et la reprise par la bourgeoisie cultivée d’un « langage de crise ». Aussi replace-t-il un certain nombre de thèmes heideggériens parmi d’autres discours — notamment ceux de Jünger et de Niekisch. Bref, on ne peut comprendre la philosophie de Heidegger qu’à partir d’un certain nombre d’autres courants qui constituent le champ idéologique de l’époque et dont elle constitue en quelque sorte l’expression aristocratique. Ce champ idéologique n’étant pas homogène suppose l’existence de sous-champs assez complexes. En ce sens, la pensée de Heidegger se situerait dans une sorte d’entre-deux : on ne saurait la confondre avec celles d’essayistes et d’écrivains comme Spengler et Jünger ou dans un espace proprement philosophique comme, par exemple, les courants néo-kantiens. Par là, P. Bourdieu évite les écueils traditionnels de la critique marxiste représentée par Adorno et Lukacs : il reconnaît les « traits pertinents » de la philosophie heideggérienne et ne la limite pas à un jargon comme Adorno et n’essaye pas, comme Lukacs, d’établir un rapport direct entre la philosophie néo-kantienne et l’impérialisme allemand. Cet entre-deux semble correspondre à un angle d’approche de la philosophie heideggérienne qui permettrait de comprendre comment des thèmes idéologiques propres à l’époque ou des « phantasmes sociaux » passent dans le vocabulaire proprement métaphysique. L’analyse qu’il propose du débat de Heidegger et de Cassirer à Davos est remarquable, mais il ne nous semble pas réussir pour autant à montrer concrètement où et comment s’opèrent les « surdéterminations » des concepts heideggériens. Ou plutôt, dès qu’il le tente, son analyse se réfère à des procédés peu rigoureux : l’illustration du livre de Jünger Der Arbeiter par des images de Metropolis de Fritz Lang, alors que l’idéologie mièvre et sentimentale du livre de Thea von Harbou d’où est tiré le film exprime exactement le contraire de la conception jüngerienne du Travailleur. On peut certes critiquer la notion de « l’origine » chère à Heidegger et que l’on trouve si fréquemment dans la philosophie allemande, tout comme sa sensibilité à l’« enracinement », mais de quel droit affirmer que l’opposé de cet enracinement chez Heidegger, c’est le « juif » et qu’il y a une « surdétermination discrètement antisémite de tout le rapport heideggérien au monde intellectuel » (p. 151) ? Où Pierre Bourdieu l’a-t-il lue ? Une fois de plus, on se trouve renvoyé à une analyse du vocabulaire heideggérien qui, à partir du moment où il est séparé de son contexte et de sa signification, peut prendre toutes les interprétations possibles, ce qui est le cas de la plupart des philosophes allemands. Qu’il y ait une « « Stimmung » de Heidegger qui enveloppe un attachement au sol natal, à la campagne, une crainte de l’industrie, bref ce que Lukacs appellerait un certain « romantisme anticapitaliste », déjà présent dans la Philosophie de la vie de Simmel, ne fait pas de doute, mais peut-on en conclure que tout cela conduit à la glorification de a la soumission à « l’ordre établi ». « Le professeur ordinaire a le goût des sentiers forestiers », conclut P. Bourdieu qui insère dans son étude une série de photographies de Heidegger déguisées en « photos de famille », sans doute pour en souligner le caractère banal, petit-bourgeois. Mais l’argument est ambigu. Que Heidegger ait toujours eu un « air ordinaire », comme le déplore aussi P. Hühnerfeld, cela ne fait aucun doute. Il ressemblait à la plupart des gens que l’on croise dans la Forêt Noire et dans n’importe quelle ville allemande ou française. Plus qu’à un professeur ordinaire, il avait quelque chose d’un paysan. René Char, lui, ressemble franchement à un bûcheron et on peut parier qu’il aime aussi, comme un professeur ordinaire, les chemins forestiers. Mais à quoi ressemblait Nietzsche, lorsqu’il écrivait ses aphorismes dans des pensions de famille suisses ou italiennes ? A un banal intellectuel allemand. Heine déplore le caractère petit-bourgeois et ennuyeux de Hegel, toujours en quête de nouvelles des artisans de sa ville natale et on aurait sûrement pu prendre Walter Benjamin pour un voyageur de commerce. Et à quoi ressemblent donc les universitaires français [27] ?

On peut sans doute montrer que le rectorat de Heidegger, sa volonté de transformer l’Université, prolongent certaines de ses conceptions du savoir. On ne peut établir la moindre filiation rigoureuse entre sa pensée philosophique et le national-socialisme. Sur ce point, c’est le recteur Krieck qui avait absolument raison. Toutes les tentatives de prouver des filiations entre la pensée heideggérienne et le nazisme échouent sur les mêmes écueils. Elles doivent renoncer à prendre en considération sa dimension proprement philosophique pour se limiter à l’analyse de concepts, de thèmes, systématiquement interprétés de manière négative.

Est-ce dire que l’analyse sociologique et idéologique ne peut rien dire de l’engagement de Heidegger en 1933 ? Aucunement. Mais avec plus de prudence et en indiquant d’autres directions. Nous nous bornerons seulement à en indiquer quelques-unes. Elles ne prétendent apporter aucune justification à son attitude, mais seulement comprendre ce qui l’a rendue possible. Certains arguments renvoient à la situation idéologique de la République de Weimar, au rôle de l’université, d’autres à la spécificité du « cas Heidegger » bien que l’on ne puisse l’isoler — et en ce sens P. Bourdieu a parfaitement raison — de la situation générale de l’intelligentsia allemande.

L’Université sous la République de Weimar

De Humboldt à Fichte, l’Université allemande a été à la fois la pépinière d’un esprit authentiquement progressiste et aussi la forteresse des idées nationalistes à l’époque des « guerres de libération » contre Napoléon. Le nationalisme qui caractérisait l’Université allemande et les étudiants s’est maintenu, renforcé par l’absence d’unité allemande, a été amplifié par l’éclosion de courants idéologiques réactionnaires, encouragés par l’empire jusqu’en 1914. Comment oublier l’émotion de Lukacs et de Bloch lorsqu ils virent leurs professeurs progressistes, Simmel et Weber, apparaître alors à leurs cours en uniformes d’officier de réserve ! L’Université a constitué un monde clos, une caste, coupée de la réalité, imbue de son orgueil, de son savoir, méprisante à l’égard de la politique considérée comme vulgaire, attachée à la tradition impériale. Après 1914, elle a été durement frappée par la défaite de l’empire, l’abolition d’un certain ordre, le renoncement à certains idéaux et n’a accepté la république que du bout des lèvres. L’Université allemande est demeurée à l’écart des courants politiques de la République de Weimar et de son bouillonnement artistique et culturel. Elle n’en a rien voulu savoir, prisonnière d’une conception aristocratique de la culture, de son anticommunisme, de son mépris pour la démocratie. Sans doute l’Université allemande en 1933 ne comptait-elle que peu de professeurs réellement gagnés au nazisme, mais tout aussi peu à la démocratie. Les quelques rares universitaires de gauche qui ont pris position sur des questions politiques ou affiché des idées pacifistes ont perdu leurs chaires avant 1933, ont été boycottés par leurs étudiants souvent gagnés au nazisme, et n’ont trouvé aucun appui auprès de leurs collègues. Les exemples célèbres de K. Jaspers,

F. Gumpel et Th. Lessing illustrent ce phénomène. L’Université, dans son ensemble, n’a pas réagi au nazisme et l’on verra peu à peu nombre des professeurs éminents se ranger à ses côtés, les juristes et les germanistes semblant les plus enclins à adopter de telles attitudes. Une grande partie des enseignants de droit avant 1933 ont travaillé à saper les idées démocratiques et nombre de germanistes seront gagnés par la furor germanicus, comme Ernst Bertram qui n’écoutera aucun des avertissements de Thomas Mann et s’imaginera voir dans le mouvement nazi la réalisation des aspirations de Nietzsche, de Luther, de Dürer.

L’apolitisme des intellectuels

Les universitaires allemands étaient pour la plupart ou réactionnaires ou apolitiques. Le mépris de la politique en Allemagne est une constante jusqu’ à Hitler et, c’est cet apolitisme qui explique en partie les succès du mouvement nazi. Coupés de la réalité, nombre d’universitaires et d’intellectuels en général sont, par contre, accessibles aux idées les plus abstraites et aux mythes, même de pacotille. Beaucoup célébreront le kitsch nazi en y cherchant une profondeur philosophique. De Wagner au Thomas Mann des Considérations d’un apolitique, on voit s’affirmer l’opposition si bien définie par Heinrich Mann entre l’esprit et l’action (Geist und Tat). On oppose « culture » et « civilisation » et un artiste, un intellectuel, doit se préserver de toute atteinte par la politique. Aussi, nombre d’entre eux réagiront en 1914 par une véritable hystérie nationaliste, ne se dissociant guère des réactions de la petite bourgeoisie. L’éveil à la politique — qui caractérise beaucoup d’évolutions d’écrivains, de poètes, d’artistes après 1933, n’atteint que très rarement les universitaires. Ils ne songent aucunement à politiser l’art, à créer un monde nouveau, à défendre la république et la démocratie, mais se lamentent sur la disparition de l’Empire et ignorent la République. Ce phénomène explique le rôle fondamental que joueront les revues et les journaux, que l’on songe, par exemple, à la Weltbühne de Carl von Ossietszky ou aux satires de Kurt Tucholsky. Très peu accompliront le chemin de Thomas Mann qui, face à la montée du nazisme, reniera son apolitisme pour multiplier les avertissements, les appels adressés à sa propre classe, pour tendre la main au socialisme afin de lutter pour le respect des valeurs culturelles, des idéaux classiques, humanistes, menacés d’être piétinés par les nazis. Il sera alors un objet de haine en Allemagne et reconnaît qu’il trouvera peu d’écho chez les universitaires.

Les intellectuels et le fascisme

Aussi aberrant que cela paraisse aujourd’hui, lorsqu’on sait ce qu’a signifié le fascisme, il n’en fut pas moins une tentation pour beaucoup d’intellectuels hostiles à la démocratie. Ce phénomène se rencontre au niveau international : il n’y a pas de pays où un ou plusieurs grands écrivains ou artistes n’aient pas nourri une sympathie pour l’idée du fascisme. Citons seulement Benn, Nolde, Knut Hamsun, Panaït Istrati, Ezra Pound, Céline, Drieu La Rochelle, T. S. Eliot, Yeats, Marinetti, Malaparte, etc. Assez curieusement, ce sont souvent les mêmes raisons qui ont conduit certains de ces intellectuels en Allemagne à adhérer au fascisme ou à aller vers la gauche. Tous étaient hantés par le déclin, la guerre de 1914, l’humiliation, la crise des valeurs, l’attente d’un monde nouveau, d’une révolution. Pour certains écrivains, ce monde nouveau s’identifie à l’URSS et à la Révolution d’octobre, pour d’autres, c’est le mythe de la révolution conservatrice. Les mêmes références se retrouvent sous la plume de E. Bloch, G. Lukacs, E. Jünger, empruntées à Dostoïevski. Le terme de « révolution conservatrice » se retrouve chez lui (et ce n’est pas un hasard si son éditeur en Allemagne est Mœller van den Brück, personnage quasi dostoïevskien, qui se suicide par désespoir face à la situation allemande), mais aussi chez Thomas Mann, chez Hofmannsthal. On assiste, sous la République de Weimar, au niveau des écrivains surtout, à des conversions lentes ou brutales. Des auteurs de droite évoluent vers le communisme, d’autres, de gauche, deviennent réactionnaires, d’autres encore changent, en l’espace de dix années, plusieurs fois de camp. Il y aura dans leur adhésion au national-socialisme en 1933 quelque chose souvent d’irrationnel, d’inexpliquable à partir de leurs œuvres. Comment comprendre que des deux poètes expressionnistes, Gotfried Benn et Johannes Robert Becher, qui développent exactement les mêmes thèmes dans leurs poèmes, avec un style souvent semblable, qui viennent du même milieu bourgeois protestant, l’un, Benn, adhérera au national-socialisme, acceptera des foncions officielles dans le nouveau régime, alors que Becher, devenu le chef de file des Ecrivains prolétariens révolutionnaires (B.P.R.S.) émigrera en URSS et sera plus tard ministre de la Culture en Allemagne Démocratique ? Qui aurait prédit que Heinrich Mann œuvrerait à la création à Paris d’un front populaire antifasciste avec les communistes, que Thomas Mann défendrait la démocratie avec acharnement, que A. Bronnen, l’ami de Brecht, deviendrait l’ami de Goebbels, puis un antifasciste et, finalement, maire communiste en Autriche après la guerre, qu’E. Jünger garderait ses distances à l’égard du régime nazi alors qu’il était lié aux milieux conservateurs, qu’E. Niekisch serait envoyé en camp de concentration, que Gerhard Hauptmann, l’écrivain naturaliste, resterait en Allemagne alors que Stefan George, le poète aristocratique et ultra-réactionnaire, prendrait dès le début ses distances à l’égard du régime et irait mourir en Italie, de peur d’avoir des funérailles officielles en Allemagne. L’écrivain Ernst von Salomon, ami de Jünger, avait deux frères ; leurs rencontres étaient difficiles, chacun d’entre eux étant souvent en prison, mais pour des raisons différentes : Ernst, membre des Corps Francs, participa au meurtre du ministre Rathenau, son frère était communiste, l’autre dans les S.A.

Il n’est pas évident que cet imbroglio idéologique, ces contradictions, puissent êtes saisis en simples termes de classes sociales. Il y a dans l’évolution de tant d’auteurs et d’intellectuels, en 1933, quelque chose qui fait intervenir de l’imprévisible et de l’indéterminable. Parions que si Stefan George et E. Jünger étaient devenus des écrivains nazis, on pourrait montrer, à partir de leurs œuvres, la logique de leur évolution : mais ils ne l’ont justement pas été. La lecture après coup de l’œuvre présente des risques si elle ne tient pas compte de la réaction émotionnelle, irraisonnée, par rapport à la situation de l’Allemagne de 1933.

Les thèmes de l’idéologie nazie

L’habileté de Hitler a été de ne pas prendre les intellectuels au sérieux, de les mépriser. Nombre d’auteurs de droite des années 20-30 le décrivent, personnage minable, insignifiant, assistant à leurs réunions, et ils s’interrogent : qu’est-ce que cet imbécile peut comprendre à nos théories philosophico-politiques ? Ces intellectuels lui rendent service : il leur emprunte des slogans, et, eux, comptent sur lui pour enterrer la République. Sur le plan politique comme culturel, le nazisme n’a rien inventé. Ce fut l’apogée de la médiocrité, de toutes les valeurs les plus réactionnaires qui ont existé en Allemagne. Hitler a pris des slogans aux milieux les plus divers, aux courants de la « révolution conservatrice » comme aux défenseurs des idéologies racistes, antisémites. Il a perverti nombre de thèmes, de valeurs, de mots de la langue allemande, même les plus familiers. Il a prolongé le kitsch post-romantique avec ses images de paysans, sa glorification de la terre, du sol natal, du sang, de la langue comme entités mystiques. Ce caractère franchement hybride de l’idéologie national-socialiste explique en partie, mais en partie seulement, les illusions qu’elle a pu faire naître chez certains intellectuels, coupés de la réalité sociale et politique, qui ont cru trouver dans cette idéologie un certain nombre de thèmes dont ils espéraient un développement positif. Ainsi naît l’illusion que le nazisme, grossier en lui-même, peut s’épurer, se spiritualiser, ou être corrigé. La même illusion se retrouve chez Spengler, Benn et Heidegger.

Ces quelques remarques nous semblent nécessaires à toute étude des illusions nourries à l’égard du fascisme par une large fraction des universitaires allemands, des écrivains et des intellectuels en général. L’université étant d’ailleurs, assez souvent, la fraction de l’intelligentsia la plus compromise car la plus apolitique, la plus coupée de la réalité sociale et politique, et la plus gagnée par cet auto-aveuglement qui a conduit tant de ses représentants — des plus médiocres aux plus brillants — à hurler passagèrement avec les loups, mais plus mélodieusement.

L’exemple de Heidegger ne peut être compris que dans ce contexte. Il nous semble tout aussi déraisonnable de chercher dans sa philosophie une implication politique devant le conduire vers le national-socialisme — tout comme dans la poésie de Benn, autre exemple contemporain puisque, comme Heidegger, il perdra toute illusion après 1934 — que de ne voir dans son adhésion sincère au national-socialisme qu’une « erreur » d’un penseur coupé du réel, trompé par les faits. L’analyse de l’attitude de Heidegger ressortit plus à la sociologie de l’intelligentsia allemande qu’à l’histoire de la philosophie. Cette analyse nécessite aussi bien l’étude du caractère hétéroclite des thèmes véhiculés, pervertis, dénaturés par l’idéologie nazie, que de l’apolitisme des intellectuels, du caractère réactionnaire de l’Université.

Quel que soit le génie de Heidegger, il serait naïf de croire qu’il ait pu échapper au déterminisme sociologique qui pesait sur une large partie de l’Université allemande alors qu’il n’avait aucune conscience politique. Il a partagé nombre d’aspirations, de traumatismes, d’illusions propres à son milieu social. Même s’il n’a jamais pris position, avant 1933, sur des problèmes politiques, on peut imaginer, à partir de l’ensemble des réactions de l’Université allemande, ce qu’il ressentit alors. Comme la majorité des intellectuels allemands, Thomas Mann y compris, il a dû souhaiter la victoire de l’Allemagne en 1914. L’effondrement de l’empire l’a sans doute traumatisé. Il a dû avoir peur du communisme dans les années 20, et, comme la plupart des universitaires, il garde ses distances par rapport à la nouvelle république née de la défaite. Quand le nazisme s’est développé, il a dû considérer comme secondaires ses manifestations bruyantes pour ne s’attacher qu’à quelques thèmes. Son nationalisme affirmé l’a sans doute séduit, son prétendu socialisme il y a naïvement cru. Lui-même le reconnaît dans l’interview au Spiegel :

« Je ne voyais pas d’autre choix à l’époque. Au milieu de la confusion générale des opinions et des tendances politiques représentées par vingt-deux partis, il s’agissait de trouver une position nationale et surtout sociale » (ibid., p. 17).

Mais pourquoi, parmi ces vingt-deux partis, a-t-il justement choisi celui-là ? Cette question, il faudrait la poser à d’innombrables universitaires et intellectuels allemands qui ont cru passagèrement — en général jusqu’en 1934 — en la prétendue valeur du mouvement. On ne peut évidemment avancer de réponse certaine. Que Heidegger ait été séduit par le nationalisme, c’est évident, qu’il ait sincèrement cru à ce prétendu « socialisme national », c’est aussi certain. Tel fut le cas des frères Strasser, représentants de l’aile « socialisante » du national-socialisme, transfuges de la social-démocratie, mais aussi d’Ernst Niekisch, représentant du « national-bolchevisme », ami d’Ernst Jünger, et qui deviendra ensuite un opposant à Hitler. A cela s’ajoute l’apolitisme complet de Heidegger, et une certaine sensibilité paysanne récupérée par le national-socialisme. Ce n’est pas le fait d’être attaché au monde rural, au décor de la Forêt Noire, d’exalter le travail manuel, et de se méfier de la technique et des villes, qui constitue un « penchant national-socialiste », mais cela peut permettre de comprendre comment il a pu s’imaginer trouver dans cette propagande, dans cette confusion idéologique, des thèmes qui correspondaient à sa sensibilité. Quand il a vu ce que signifiait réellement la pratique du national-socialisme, son aspect trivial, imbécile et sanguinaire, lorsqu’il a compris que l’on ne pouvait les mettre sur le compte d’« excès incontrôlés de la populace » comme tant d’intellectuels s’efforceront de le croire, mais qu’ils exprimaient la réalité du mouvement, il s’en est séparé et ne lui a plus jamais donné la moindre caution.

Ces quelques considérations n’épuisent évidemment pas la question du rapport de Heidegger au national-socialisme et visent seulement à laisser entrevoir les causes qui ont permis à Heidegger de croire passagèrement à un mouvement qui était à l’opposé de toute sa philosophie. Il reste bien sûr d’autres aspects du problème que l’on ne peut ignorer, tout d’abord cette phrase ambiguë qu’il a laissée dans son cours Introduction à la Métaphysique, et qui a soulevé de si violentes polémiques :

« ... Ce qui est mis sur le marché aujourd’hui comme philosophie du national-socialisme, mais qui n’a absolument rien à voir avec la vérité intérieure et la grandeur de ce mouvement (c’est-à-dire avec la rencontre de la technique déterminée planétairement et de l’homme moderne) fait sa pêche en eau trouble dans ces "valeurs" et ces "totalités" [28]. »

Les critiques n’ont pas manqué de s’élever contre lui. Ainsi, entre 1935 et 1953 (date de l’édition du cours), il n’avait pas changé et continuait à penser qu’il y avait une vérité interne et une grandeur du national-socialisme. Si tel était le cas, la phrase serait effectivement scandaleuse. Or, la phrase, soulignons-le, critique justement la prétendue « philosophie national-socialiste » en des termes dépourvus d’ambiguïté et on peut y voir la confirmation des intentions critiques et des polémiques sous-jacentes avec l’interprétation nazie de Nietzsche, qui caractérisent les positions de Heidegger. Il n’en demeure pas moins vrai qu’il semblait considérer, en 1935 encore, qu’il y avait une vérité interne, une grandeur du national-socialisme. Mais de quel « national-socialisme » parle-t-il ? Sûrement pas la pratique historique du mouvement nazi dont il s’est séparé dès 1934, mais du sens qu’il a cru apercevoir dans cette conjonction possible du « nationalisme » et du « socialisme » — problématique qui apparaît sous la République de Weimar chez des auteurs très différents (que l’on songe, par exemple, au nationalbolchévisme d’Ernst Niekisch) ; et, surtout, cette détermination du national-socialisme et de sa vérité comme « rencontre entre la technique déterminée planétairement et de l’homme moderne » nous semble renvoyer de manière spécifique à la rencontre de Heidegger et de l’œuvre de Jünger qu’il n’est pas possible de développer ici dans le détail.

Outre les rapports personnels d’amitié qui existèrent entre Heidegger et Jünger, celui-ci est finalement le seul romancier et essayiste allemand contemporain dont l’œuvre ait suscité de la part de Heidegger autant de commentaires. En 1939-1940, il organisa un groupe de travail destiné à des collègues sur l’ouvrage de Jünger Der Arbeiter, groupe qui sera interdit par les nazis. En 1955, il publia, à l’occasion du Festschrift für Ernst Jünger, un commentaire de son essai Passage de la Ligne, repris en 1959 sous le titre Zur Seinfrage [29]. Un essai des Vorträge und Aufätze se réfère à la problématique du Travailleur de Jünger et une note des Holzwege fait allusion au thème de la « Mobilisation totale » développé par Jünger en 1931. Cette rencontre de Heidegger et de Jünger autour du thème du travail et de la technique mondiale est plus qu’anecdotique et événementielle. Son examen nécessiterait à lui seul une étude particulière [30]. Indiquons seulement quelques directions possibles d’une telle étude :

— L’essai de Jünger Der Arbeiter (publié en 1932) qui unit étroitement des dimensions philosophiques et politiques s’efforçait dans le prolongement de son essai Die Totale Mobilmachung (1931) de décrire la mobilisation totale du monde moderne par la technique, le sens de la modernité, l’apparition d’une figure quasi métaphysique, celle du Travailleur, correspondant à l’avènement d’un tel règne. Cet essai s’inspirait à la fois de l’expérience de la guerre de 1914, d’une réflexion sur l’essence du travail et de l’être comme production déterminée par la métaphysique hégélienne, mais surtout de l’œuvre de Nietzsche.

— L’ambiguïté de nombre de thèses de Jünger se reflète dans l’intérêt que suscita ce livre dans les milieux les plus divers, tant à droite qu’à gauche. Si le livre marqua les théoriciens de la « révolution conservatrice », il intéressa aussi Ernst Niekisch, représentant du national-bolchévisme et certaines personnalités de la gauche (Niekisch et Lukacs semblent avoir participé à cette époque à des séminaires communs). Enfin, les nazis y réagirent avec une visible hostilité, sans qu’ils en aient d’ailleurs le moins du monde interrogé la dimension philosophique.

— Lorsque Jünger renoncera à toute activité politique, se limitant à la littérature, il n’en continuera pas moins à en développer ses intuitions dans son roman allégorique Sur les falaises de marbre (1939), et surtout dans ses essais sur le nihilisme planétaire.

Il est évident que Heidegger a lu avec attention Der Arbeiter, qu’il s’est intéressé à ses essais consacrés au nihilisme planétaire et qu’influencé ou non par Jünger il existe des analogies évidentes entre la conception heideggérienne de la technique moderne, de l’achèvement de la métaphysique dans l’essence de la technique, de Nietzsche comme dernier penseur de la métaphysique et ce qu’en dit Jünger. Cette rencontre n’est pas unique : tout comme un certain nombre de thèmes heideggériens concernant la mort, l’être-pour-la mort, la spécificité du Dasein, ont une résonance dans la poésie de Rilke, en particulier, les Élégies de Duino, il y a un attachement au sol natal que l’on retrouve chez Hölderlin et Hebel (ce qui n’exclut pas, chez Heidegger, une partialité dans l’interprétation), et une rencontre incontestable entre la conception heideggérienne de la technique, du travail, du travailleur et celle de Jünger.

Aussi la question fondamentale qui se pose est celle-ci : comment Heidegger a t-il pu, en 1933, s’imaginer que la NSDAP correspondait à la réalisation de certaines de ces idées, que la conception nationale-socialiste qui s’incarnait dans le nouveau régime, dont certains partisans reconnaissaient de plus en plus qu’il n’avait rien de socialiste (comme le répétaient les frères Strasser, par exemple), puis Hermann Rauschnig, président du sénat de Dantzig et futur émigré, qui reprochait à Hitler d’avoir usurpé l’expression même de « national-socialisme », tout comme il usurpa, ainsi que le souligne Ernst Bloch dans Héritage de ce temps, l’expression de « Troisième Reich » empruntée à Mœller van den Bruck, et dérivée, à travers Ibsen, des mouvements millénaristes du Moyen Age, comment a-t-il pu, en fait, ne pas s’apercevoir de l’abîme qui séparait cette idée jüngerienne de la technique planétaire, du rôle du Travailleur, de la conception nazie ?

On raisonne de manière tout à fait erronée lorsqu’on s’imagine que Heidegger a fait entrer le national-socialisme dans sa philosophie ou qu’il a trouvé dans le parti nazi un quelconque enjeu philosophique : il a cru voir se réaliser à travers le nouveau parti une intuition qu’il avait considérée comme fondamentale et dont l’expression la plus claire se trouvait exprimée par Jünger dans Der Arbeiter. C’est là son erreur fondamentale, son illusion, son aveuglement, sa naïveté, comme on voudra l’appeler. Quand il s’est rendu compte de cet écart, il l’avait déjà cautionné par ses appels de 1933. Par ailleurs, il est certain que Heidegger a cru qu’il était possible de développer au sein du national-socialisme un aspect philosophique, qu’il était possible d’y découvrir une quelconque potentialité spirituelle. C’est là sa seconde erreur. Qu’il ait repris la phrase du cours de 1935 en 1953 n’a donc rien d’étonnant : elle s’inscrit dans la logique à la fois de son égarement de l’époque mais aussi de l’illusion dans la possibilité de développer avec la problématique jüngérienne une réflexion métaphysique qui donnerait son véritable sens à l’expression national-socialisme.

Même si l’on tient cette interprétation pour plausible, une autre question demeure — la plus embarrassante peut-être : pourquoi Heidegger, après la guerre, n’a-t-il rien dit sur son attitude et ce qu’il reconnaîtra, en privé, comme une erreur ? La seule réponse que nous proposerons est d’ordre psychologique. Au cours d’une conversation avec Ernst Jünger sur ce thème, en 1969, celui-ci nous avait fait remarquer que Heidegger ne voulait pas s’excuser de son erreur, selon son point de vue, car il devait s’attendre à ce que Hitler ressuscite pour s’excuser de l’avoir, lui Heidegger, induit en erreur. La boutade contient beaucoup de vérité. Tout se passe comme si Heidegger, au lieu de reconnaître qu’il s’était tragiquement trompé sur ce qu’était le national-socialisme hitlérien, considérait que l’erreur venait du mouvement qui n’avait pas correspondu en quelque sorte à la vérité métaphysique qu’il avait cru y déceler.

Il lui aurait été facile de publier après la guerre une interview, un texte qui, sans constituer pour autant une « autocritique », aurait témoigné d’une contrition, d’un désaveu officiel du régime et de ses crimes. Il ne l’a pas fait. Il est vrai qu’il n’y a dans l’œuvre de Heidegger, dans ses déclarations publiques, pas la moindre allusion à Auschwitz, aux crimes nazis, alors qu’il parle dans les années 50 de l’Allemagne comme « peuple métaphysique » pris entre « l’étau de la Russie et de l’Amérique ». Il est vrai qu’il invite ses étudiants à visiter une exposition sur les prisonniers de guerre en Russie, mais ne conseille jamais la visite d’une exposition sur les camps nazis. On ne peut que le regretter. Déplorer l’orgueil qui lui fit choisir ce silence ambigu, qui encouragea calomnies et polémiques. Il a préféré ce silence, l’assurance que ceux qui écoutent, parmi ceux qui entendent, ont très exactement compris ce qui alors « avait été dit », comme il l’affirme encore dans l’introduction à la métaphysique. On peut voir dans cette attitude une certaine grandeur — il n’a pas choisi la facilité comme nombre de personnalités plus gravement compromises que lui avec le régime — ou la manifestation d’un incommensurable orgueil. Quant à affirmer qu’il n’a rien regretté, qu’il est demeuré indifférent à l’égard des crimes et des atrocités nazies, c’est un procès d’intention qui lui a été souvent fait. Mais qui oserait parler en son nom et savoir ce qu’il a réellement pensé, à ce sujet, de 1934 jusqu’à sa mort ? On peut respecter ce silence ou le déplorer. Il est. Il faut s’en accommoder. Car aucun réquisitoire, aucun plaidoyer ne pourra plus jamais le briser.

Jean-Michel Palmier, Cahiers de L’Herne n° 45 « Heidegger », 1983 pdf

.

.

LIRE AUSSI : Jean-Michel Palmier, Heidegger et le national-socialisme : à propos du livre de Victor Farias pdf

(Lignes 1988/1, n° 2). Complément indispensable de l’article précédent qui en reprend et développe plusieurs aspects.

(Lignes 1988/1, n° 2). Complément indispensable de l’article précédent qui en reprend et développe plusieurs aspects.

Philippe Sollers, Tombeau de Heidegger.

Les écrits politiques de Heidegger

Jean-Michel Palmier

L’erreur tragique que commit Heidegger en 1933, en croyant sincèrement que le chef du parti national-socialiste ouvrier allemand, Adolf Hitler, pouvait sauver l’Allemagne de sa misère et de sa détresse, a fait l’objet de nombreuses polémiques aveugles.