Philip Roth démêle le vrai du faux dans une autobiographie anticonformiste qui vient d’être retraduite.

Feuilleter le livre sur amazon.fr

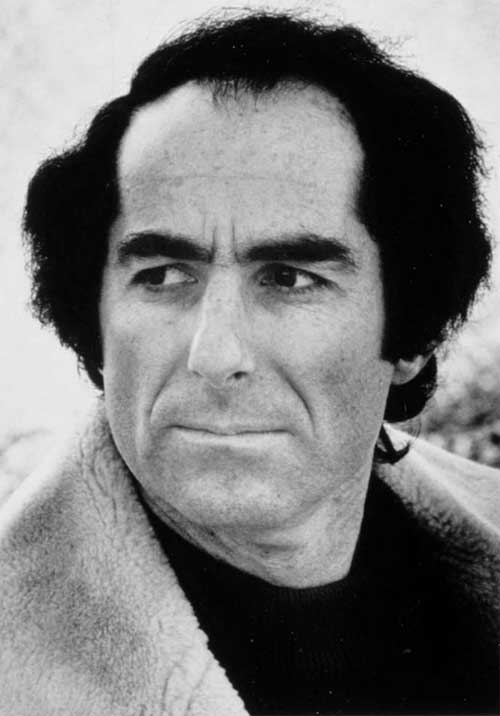

PHILIP ROTH

Les livres de Roth

Les faits

Autobiographie d’un romancier

Première parution en 1990

Trad. de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun

Traduction nouvelle

Collection Du monde entier, Gallimard

Parution : 04-06-2020

Les faits se présente comme l’autobiographie non conventionnelle d’un écrivain qui a déconstruit notre idée de la fiction. Cette œuvre, d’une franchise inventive et irrésistible, dévoile le rapport intime et complexe que Philip Roth entretient avec l’art et l’existence. Sur le fil entre souvenirs des faits et souvenirs imaginés, l’auteur de La contrevie se concentre sur cinq moments fondateurs de son identité d’homme et de romancier : son enfance à Newark dans les années 1930 et 1940 ; son expérience de l’américanité à l’université ; son premier mariage chaotique ; l’indignation de la communauté juive américaine à la parution de Goodbye, Colombus ; et enfin, la découverte dans les années 1960 d’une liberté créatrice qui donnera naissance à Portnoy et son complexe.

Mais comment écrire à propos des faits de l’existence lorsqu’on a passé une vie entière à changer l’ordinaire en extraordinaire avec une originalité et une audace si féroces ? Comment un romancier chevronné, jamais mieux servi que par « la chair de la fiction », peut-il encore prétendre se présenter « sans fard » ? Tel est le questionnement au cœur du livre que Roth explore avec malice et clairvoyance. Et ce n’est pas un hasard si c’est à son héros de papier et alter-ego, Nathan Zuckerman, qu’il donne ici le dernier mot.

Cette nouvelle traduction redonne tout son lustre à la verve incomparable d’un des plus grands auteurs américains de sa génération. Elle révèle avec habileté l’humour, l’intelligence et la précision d’un texte qu’il est précieux de redécouvrir aujourd’hui, à la lumière de toute une œuvre littéraire.

Les comptes de « Faits » : Philip Roth par eux-mêmes

Par Mathieu Lindon

Libération, 19 juin 2020

Philip Roth, en 1968, dans un restaurant de Newark, New Jersey.

Photo Bob Peterson. The LIFE Images Collection. Getty Images

Comment écrire sur Philip Roth ? Quoiqu’elle le dépasse, c’est pour l’écrivain lui-même, mort le 22mai 2018 à 85ans, que la question s’est posée avec le plus d’intensité. Paraît aujourd’hui une nouvelle traduction des Faits, livre de1988 sous-titré ironiquement Autobiographie d’un romancier. « Or, par quel miracle un romancier cesserait-il d’être romancier lorsqu’il écrit son autobiographie ? Comment celle-ci pourrait-elle échapper à l’emprise de la fiction ? » écrit André Bleikasten dans son Philip Roth (Belin, 2012). D’autant que l’auteur entoure son récit à prétention autobiographique de deux lettres de pure fiction. La première, signée Roth, est adressée à Zuckerman, une de ses créations qui joue parfois le rôle d’une sorte de double pour lui, où il présente son projet et réclame l’opinion de sa créature. La seconde, adressée à Roth et signée Zuckerman, donne cet avis sur les 170pages se trouvant entre ces deuxcorrespondances et conseille de ne pas les faire paraître, arguments convaincants à l’appui. Par exemple, factuellement : « Ecoute, tout vaut mieux que "mon ex-femme, cette garce". Moi, je n’arrive pas à lire ça. »

Penguin Books vient de publier aux Etats-Unis Here We Are : My Friendship With Philip Roth (« Nous voilà : mon amitié avec Philip Roth »). L’auteur est Benjamin Taylor, écrivain américain né en1952, ami deRoth de1994 à sa mort, éditeur de la correspondance de Saul Bellow, auteur de deux livres de fiction et du texte Proust : The Search (« Proust : la Recherche », dans la collection « Jewish Lives », « Vies juives », de Yale University Press) dont Philip Roth a écrit : « Ceux qui, depuis des années, du fait de leurs propres lacunes et de leur dispersion, estimaient la lecture de Proust une entreprise trop vaste pourraient vite être amenés à changer d’avis par cette biographie éblouissante d’élégance. » D’une certaine façon, le futur biographé donnait quitus d’avance à son futur biographe en pointillé.

Mariage, remariage et dix de der

C’est un fait avéré, et un épisode disséqué dans lesFaits, que Philip Roth se maria peu avant d’avoir 26ans, en1959, pour divorcer en1963 après que les deux époux furent légalement séparés dès l’année précédente. Cette désastreuse aventure a nourri deux romans, Quand elle était gentille en1967 et Ma Vie d’homme en1974. Le vrai nom de sa femme, divorcée et mère de deux enfants quand il la rencontra, était Margaret Martinson Williams. Il l’appelle Josie dans lesFaits et elle intervient comme Lucy Nelson dans Quand elle était gentille (où sont évoquées pour décrire son mariage « quatre années harassantes » ou « de cauchemar ») et Maureen Johnson Tarnopol, puisque c’est l’épouse de Peter Tarnopol, autre incarnation de Roth à l’égal de Zuckerman dont Tarnopol serait le créateur, dans MaVie d’homme où sa carrière est résumée ainsi : « Au cours de sa vie, Mme Tarnopol a été serveuse de bar, peintre abstrait, sculpteur, fille de salle, actrice (et quelle actrice !), nouvelliste, menteuse et psychopathe. » Dans lesFaits, elle est décrite « abrupte, rapace, insatisfaite, envieuse, rancunière, et manipulatrice ». C’est surtout son rigorisme qui ne fait pas les affaires de Roth ni de ses personnages. L’héroïne féminine se suicide dans le premier roman et est plus exactement victime de mort violente dans le second, lesFaits rendant compte de la réalité, à savoir que Margaret Martinson Williams meurt dans un accident de voiture en1968 (un an après que l’écrivain a publié son suicide), débloquant pour Roth une situation inextricable. Il raconte ne pas avoir d’abord cru à la nouvelle mais à une machination, redoutant d’être filmé dans la joie de ce dénouement et le document ensuite montré au tribunal afin de témoigner de son « cœur de pierre ». Puis, enfin convaincu, s’être rendu au funérarium en taxi, n’ayant plus de raison d’économiser maintenant que les frais d’une pension alimentaire exorbitante s’évaporaient. « Devant la porte des pompes funèbres, quand je voulus payer le chauffeur, il se retourna vers moi avec un sourire : "La bonne nouvelle est arrivée tôt, hein ?" J’étais sidéré et il me fallut bien en déduire que pendant tout le trajet, en digne rejeton d’une famille de siffleurs impénitents, j’avais dû siffloter - sinon, comment l’aurait-il deviné ? »

Une chose est sûre quand Roth publie les Faits en1988 : il ne se remariera jamais, ne pouvant en appeler deux fois au miracle de cette mort accidentelle survenue juste entre les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy. « Les assignations, les dépositions, les inquisitions des magistrats, les tiraillements autour des objets possédés, la couverture médiatique, les frais de justice, tout ça avait été trop douloureux, trop humiliant et avait duré beaucoup trop longtemps pour que j’accepte en connaissance de cause de redevenir le jouet de ces moralistes ineptes. » Tout était trop dur. « La seule expérience encore pire, cependant, aurait été d’avoir subi ce mariage sans être capable ensuite de le transposer dans un roman, en lui assurant une existence convaincante en dehors de moi. » Et remariage pourtant en1990, quinzeans après leur rencontre, avec Claire Bloom, actrice aussi mais professionnelle (au contraire de MmeTarnopol) puisqu’elle incarne déjà la jeune danseuse recueillie par Charlie Chaplin dans lesFeux de la rampe en1952. Ils divorcent en1995 et c’est Claire Bloom qui dégaine la première, si tant est que Roth ait voulu écrire sur ce lien, en publiant Leaving a Doll’s House : A Memoir (« En quittant la maison de poupée : Mémoires ») en1996, autobiographie que son dernier ex-mari n’apprécia guère.

Dans Here We Are, Benjamin Taylor dit que Roth fut en fait un grand « demandeur en mariage » - mais pas avec les femmes qu’il épousa effectivement. Et raconte combien sont fausses les accusations de Claire Bloom à propos des plaintes de Roth concernant sa propre santé, revenant sur les multiples opérations et divers pontages coronariens qui ont au contraire fait souffrir l’écrivain avec une discrétion admirable, lui qui niait jusqu’à l’utilité pourtant avérée d’un défibrillateur : « J’ai autant besoin de ça qu’un bus d’un parachute. » Son ami assure aussi que Philip Roth attribuait à la publication de Leaving a Doll’s House sa non-réception du Nobel de littérature qu’il en vint à appeler « Anybody-But-Roth Prize », « le prix Tout sauf Roth », en lui accordant une importance qu’on n’aurait pas imaginé de qui avait reçu prix et honneurs en cascade, faisant de chaque mois d’octobre (date où est annoncé le lauréat) une sale période.

Philip Roth et sa première femme, Margaret Martinson Williams, en mars 1962. Photo Carl Mydans. The LIFE Picture Collection. Getty Images

A la recherche de l’urine perdue

Qu’est-ce qui poussa Roth au mariage, la première fois ? Sa volonté suicidaire, son instinct artistique ou une simple histoire de pisse ?

L’écrivain était énervé que, au début, Josie se donne pour son « éditrice », mais elle allait se hisser beaucoup plus haut, lui-même en appelant à Flaubert et Dostoïevski pour lui rendre un hommage sans flatterie. Les Faits : « Ma vie d’homme décrit au chapitre "Un mariage à la mode" comment Peter Tarnopol est dupé par Maureen Johnson, qui lui fait croire qu’elle est enceinte, et cet épisode est un écho fidèle de la façon dont Josie me dupa en février1959. Il n’y a sans doute rien dans toute mon œuvre qui reproduise les faits avec plus d’exactitude. Ces scènes représentent l’une des rares occasions où je n’aie pas spontanément entrepris d’enjoliver la réalité pour la rendre plus intéressante. Je n’aurais pas pu faire mieux, je n’aurais même pas pu faire aussi bien. Ce que Josie m’offrit en la circonstance, sans aucune aide extérieure, fut un petit bijou de traîtrise inspirée : économique, glauque, gros comme une maison, dégradant, fallacieux, d’une simplicité enfantine et surtout, d’une efficacité magique. En changer la moindre facette eût été une erreur esthétique, qui eût défiguré le chef-d’œuvre d’imagination de sa vie, acte original en tout point qui la libéra de son rôle fantasmé d’"éditrice" de mes textes pour lui permettre de devenir, ne serait-ce qu’un instant seulement, ma rivale en littérature [et c’est là qu’apparaissent Flaubert et Dostoïevski, ndlr]. » Que fit Josie ? Elle quitta l’appartement de Philip Roth avec un flacon rempli d’urine à elle avant d’acheter en cachette « deux dollars à une Noire enceinte qu’elle avait embobinée » un autre « échantillon d’urine qu’elle fournit à la pharmacie pour le test » révélant faussement que c’était elle qui était enceinte. Et hop, mariage, enfer et damnation : c’est au sortir d’une dépression que Roth écrit les Faits. Lettre de Zuckerman à Roth à la fin du texte : « Tu t’en sors beaucoup mieux quand tu écris sur moi que quand tu entreprends de raconter ta vie "avec exactitude". » Il trouve que l’écrivain réel est trop attentif à se montrer sous un beau jour, même pas honnête en évoquant sa réaction à la mort de Josie, et que « ce manuscrit macère dans le chictypisme ». D’autant que « c’est ton autobiographie, tout de même. Pourquoi faudrait-il qu’une autobiographie s’interdise l’égotisme ? » Que Josie, fille d’alcoolique, ait été détruite et victime, tout le monde est d’accord. Mais pas sur le comment. Zuckerman : « Je pense qu’elle était plus alcoolique que schizophrène. […] Le truc de l’urine, qui de ton point de vue est sacrément pervers, ne lui paraissait nullement pervers à elle, figure-toi. Non seulement les gens mentent quand ils ont bu, mais ils ont parfois du mal à faire la part du vrai et du faux. Ce qui n’est que vaguement plausible peut leur sembler tout à fait réel. Elle croyait dur comme fer avoir effectivement relu et corrigé tes premières nouvelles publiées, ce n’était pas un mensonge pour elle.Et puis elle se disait qu’elle aurait très bien pu être enceinte. Elle se disait aussi que tu aurais dû l’épouser. Tu ne voulais pas, certes, mais elle en avait besoin. C’est pourquoi elle t’a joué ce tour, ton petit Pearl Harbor personnel. » Autre conseil de Zuckerman : « Dernier point et, contrairement à toi, j’en aurai fini avec Josie : je crois qu’il faut que tu lui rendes son vrai nom. […] Tu le dois à son personnage, tu le lui dois non pas parce que ce serait un geste honorable mais parce que ce serait honorable en termes de récit. […] Il n’est que justice qu’elle porte son vrai nom ici, comme tu portes le tien. »

Et Portnoy et les juifs dans tout ça ?

Benjamin Taylor, qui n’a évidemment pas la même liberté que l’auteur lui-même (et a fortiori que Zuckerman) pour mettre en cause « le chictypisme » de Roth, rapporte, pour le défendre de l’accusation de misogynie qui lui collait à la peau, qu’il affirma que toute généralisation lui « est complètement étrangère ». « Je ne saurais que faire d’une idée générale si elle m’était livrée en main propre. J’essaierais d’attraper le type de FedEx avant qu’il quitte l’allée. "Mauvaise adresse, mec. Des grandes idées ? Non merci." […] Je n’ai par exemple jamais - je répète, jamais - écrit un mot contre les femmes en général. […] Des femmes, chacune particulière, apparaissent dans mes livres. Mais on ne trouvera le genre féminin nulle part. » Aussi exact que ça puisse être, ça ne convaincrait probablement pas le Zuckerman intransigeant des Faits.

Le narrateur énervé appelle aussi Josie une « goyette de province » quoiqu’elle soit avide de se convertir. Mais, question juifs, elle ne fait pas le poids face aux grands-parents Roth « yiddischophones » et « goyophobes », sans compter qu’elle voulut, au sens si on peut dire propre, laver son linge sale en famille, à savoir ses sous-vêtements avec ceux de la mère de Philip, lequel agace avec son obsession la femme de Zuckerman qui a également lu le manuscrit et aimerait « vivre comme les personnages dont les auteurs disent naïvement qu’ils les ont "dépassés" ». « Je veux qu’on me laisse m’occuper des choses qui ne sont pas du plus haut intérêt, au contraire. Elever un enfant. Ne pas délaisser un parent vieillissant. Raison garder. Sans intérêt, sans importance, tout ça, oui mais voilà, c’est l’essentiel. Je veux bien croire qu’on ne tire de la vie qu’un plaisir frelaté, mais il va nous faire damner encore longtemps, avec sa fixette juive ? » Zuckerman évoquant encore l’opinion de sa femme sur le judaïsme dans le manuscrit de Roth, dans les Faits : « Ce qu’elle dit en somme c’est : "Oh misère ! voilà sa marotte qui le reprend, il nous conduit dans le mur, putain !" »

Roth prétend n’avoir jamais imaginé la place que les juifs prendraient dans son œuvre. Il est accusé d’antisémitisme dès1959, avec la publication dans le NewYorker d’une nouvelle de Goodbye, Colombus. Il raconte dans les Faits sa première mise en accusation où il est défendu par Ralph Ellison, l’auteur de l’Homme invisible ayant pour sa part eu maille à partir avec la communauté noire. Il décide alors de ne plus écrire sur les juifs et c’est en1962 Laisser courir, pavé (neuf cents pages dans l’édition Folio en un volume) dont la postérité n’a pas fait ses choux gras. Viennent ensuite Quand elle était gentille et, en1969, le roman qui rend son auteur mondialement célèbre et riche : Portnoy et son complexe (en Pléiade : la Plainte de Portnoy, conformément à l’original, Portnoy’s Complaint, mais ce nouveau titre n’a pas essaimé chez Gallimard). Comme, dans les Faits, Roth raconte son enfance de « papoose choyé » dans un environnement juif merveilleux (« L’indivisibilité familiale, premier commandement »), Zuckerman ne comprend pas comment on en est arrivé à Portnoy : « Ta psychanalyse tient en à peine plus d’une phrase. Je me demande pourquoi. Tu ne t’en souviens pas, ou bien ses thèmes te mettent trop mal à l’aise ? Je ne suis pas en train de dire que tu es Portnoy, pas plus que tu ne serais moi […] ; mais, trêve d’esquives, vous avez parlé de quoi, le docteur et toi, pendant septans - de la formidable camaraderie qui régnait sur le stade entre toi et tes petits Juifs inoffensifs ? » Roth sur Portnoy dans les Faits : « C’est moins un livre destiné à me "libérer" de ma judéité ou de ma famille […] qu’à m’émanciper de mes modèles littéraires, en particulier celui de Henry James » dont le « pouvoir intimidant » représentant le « bon goût littéraire » réclamait d’être battu en brèche.

Benjamin Taylor tient de Roth une anecdote significative (que l’écrivain avait déjà racontée) sur le principe de la mère juive. Avant la sortie de Portnoy, il emmène ses parents déjeuner pour les prévenir qu’il a écrit ce livre, lequel aura du retentissement, mais qu’ils se sentent libres de raccrocher si des journalistes les contactent. Son père lui raconte des années après que sa mère fondit en larmes quand ils furent seuls après le repas, disant : « Le pauvre Philip a la folie des grandeurs. Ça va être une terrible déception ! » Le dédicataire d’Exit le fantôme (« Pour B.T. ») assure aussi que, après avoir dit renoncer à l’écriture en2012, Roth écrivit jusqu’à sa mort, même si ce ne fut pas avec une ambition artistique. Une fois, Benjamin a raconté à Philip une expérience hétérosexuelle, en échange de quoi Philip en fournit une homosexuelle : un jour, aux toilettes, quelqu’un lui demanda s’il pouvait le sucer. « Non », répondit Roth. « Mais merci. » « Ce n’est pas une aventure homosexuelle, Philip », commenta Benjamin Taylor. Roth, faisant comprendre comment il voyait alors la position sociale de sa famille, raconte qu’une femme lui demanda quand il était gamin quel était son background : « Je lui dis que nous n’en avions aucun, nous étions trop pauvres. »

Philip Roth Les Faits. Autobiographie d’un romancier

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun. Gallimard, « Du monde entier », 238 pp., 19,50 € (ebook : 13,99 €).

Crédit : https://next.liberation.fr/livres/2020/06/19/les-comptes-de-faits-philip-roth-par-eux-memes_1791797

“Les Faits” de Philip Roth : tout n’est que récit

Par

Nelly Kaprièlian ![]() Les Inrocks , 15/06/20

Les Inrocks , 15/06/20

Philip Roth en 1962 © Carl Mydans/The LIFE Picture Collection/Getty Images

A travers Les Faits, qui reparaît dans une nouvelle traduction, Philip Roth livrait tout ce qui l’a formé à devenir l’écrivain qu’il était. De ses origines juives à une femme fatale, plongée dans la genèse d’une œuvre immense.

"Cher Roth, J’ai lu le manuscrit deux fois. Tu m’as demandé d’être franc, je vais l’être ? : ne le publie pas. Tu t’en sors beaucoup mieux quand tu écris sur moi que quand tu entreprends de raconter ta vie ’avec exactitude’", écrit Nathan Zuckerman, personnage récurrent et alter ego de fiction de Philip Roth, à son créateur à la fin des Faits, sa seule autobiographie. Et dans cette lettre, le personnage fait la critique du livre qu’on vient de lire, démonte avec ironie ce postulat d’exactitude à la base des faits mêmes d’une vie quand ils sont racontés ? : ils comportent toujours une part de fiction, c’est-à-dire de travestissement, si ce n’est de mensonge, d’omission. Il poursuit ? : "Dans la fiction, tu peux être tellement plus près du vrai, sans devoir te soucier en permanence des blessures que tu pourrais infliger à tel ou tel."

Mais pourquoi, alors, s’être imposé la contrainte de se livrer à l’exercice de l’autobiographie ?? En s’achevant avec cette lettre, Les Faits prend soudain l’allure d’un plaidoyer pour le roman, la fiction – Zuckerman est dur, mais au fond il a raison, Roth s’en tire sans doute mieux quand il écrit sur son alter ego – , d’un contre-acte, d’un contre-récit.

Philip Roth nous manque décidément beaucoup A (re)lire Les Faits, texte écrit en 1988, republié en France aujourd’hui dans une nouvelle traduction (par Josée Kamoun, traductrice attitrée de l’écrivain), on se dit que Philip Roth nous manque décidément beaucoup. Cet art – retors – du romancier, qui dénoue peu à peu toutes les illusions narratives, et existentielles, devant nos yeux, il en fera l’enjeu de toute son œuvre, liant pour toujours vie et fiction dans un même mouvement, une même croyance que les deux, au fond, fonctionnent de même, toutes deux relevant d’une narration (qu’on se la serve à soi ou aux autres) et d’une tentative de contrôler l’incontrôlable.

L’incontrôlable, ce qui amène le chaos, source féroce d’inspiration pour l’écrivain en herbe qu’est Roth au mitan des années 1950, est au cœur du dispositif de ses romans. Dans Les Faits, la part d’incontrôlable de la vie s’appelle Josie ; Roth la rencontre quand il a 23 ans, enseigne à l’université de Chicago et a déjà publié deux nouvelles.Il est juif, elle est gentille, tout en rejetant ses origines, s’avouant victime des hommes goys. Jusqu’au moment où Roth, de moins en moins amoureux mais de plus en plus fasciné, découvrira qu’elle ment, et l’a déjà dupé deux fois en lui faisant croire qu’elle est enceinte – ce qu’il mettra en scène dans Ma vie d’homme.

Manipulatrice, affabulatrice, adversaire polymorphe, elle s’est transformée "en une création merveilleuse, une œuvre d’imagination éblouissante et délirante qui – toutes choses égales – ridiculisait ma conception d’universitaire conventionnel sur la vraisemblance, ainsi que toutes les élégantes formulations jamesiennes que j’avais assimilées sur la nécessité de la mesure, de l’approche détournée et du doigté. Il a fallu du temps, et il a fallu du sang ? ; et j’ai dû attendre d’avoir commencé Portnoy et son complexe pour m’affranchir de ces contraintes à un degré qui s’approche de sa hardiesse sidérante. Sans aucun doute elle a été ma pire ennemie, mais hélas, elle a aussi été la meilleure de tous les professeurs d’écriture créative que j’aie jamais eus, spécialiste par excellence de l’art de l’extrême en matière de fiction."

"Il me fallait revenir à l’instant des origines". En 1988, Philip Roth a 55 ans. Il vient de perdre sa mère. Ce qui, en plus d’une opération qu’il subit et qui se transformera en cauchemar, le précipite dans une profonde dépression. La conscience de la mort, c’est ce qui le poussera sans doute à écrire autour des "faits", matériau brut qu’il réservait jusqu’alors à ses carnets. Comme il le dit dans sa lettre à Nathan Zuckerman qui (en parfaite symétrie avec la fin) ouvre son récit : "Après cinquante ans, on cherche moyen de se rendre visible à soi-même." Et plus loin : "Pour retrouver ce que j’avais perdu, il me fallait revenir à l’instant des origines"

Son enfance dans le Newark des années 1940 dans un milieu juif et une famille soudée, aimante, mais aussi l’antisémitisme sidérant de l’Amérique, les virées pour "casser" des jeunes juifs, puis les diatribes des dignitaires de sa communauté à la parution d’une de ses nouvelles dans le New Yorker, le taxant d’antisémitisme et le prenant pour un fou. Ce qui achèvera de former l’écrivain dans le New York intellectuel et l’effervescence des sixties. De Philip et ses complexes – ou sa complexité – , un écrivain est né.

Les Faits. Autobiographie d’un romancier (Gallimard), nouvelle traduction de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun, 240 p., 19,50 €

Crédit : www.lesinrocks.com

Dr Philip & Mr Roth

Ce qui fascine dans cette Autobiographie d’un romancier –véritablement ressuscitée par l’éblouissante traduction de Josée Kamoun aux éditions Gallimard–, c’est que, grâce à elle, on pénètre dans le plus inviolé de tous les laboratoires –à savoir la tête d’un immense écrivain. Et c’est là, entre expériences, imagination et réalité, qu’il est permis d’observer, en intrus, le mécanisme par lequel la vie d’un homme se transforme en une œuvre qui, à son tour, va ensemencer l’humanité. En d’autres termes, le génial Philip Roth joue ici cartes sur table : il raconte comment il s’y est pris pour construire ses romans, pour inventer ses autres lui-même (Portnoy, Tarnopol, Zuckerman…) et fabriquer des fables désormais légendaires. Voici un alchimiste, jadis mystérieusement négligé par le comité Nobel, qui confie à voix basse la formule de sa pierre philosophale…

Un territoire spécial. Dans ce livre, Roth rassemble les cinq moments fondateurs de son identité d’écrivain : son enfance dans le quartier juif de Weequahic, dans le New Jersey ; son « expérience de l’américanité » lors de ses années universitaires ; son premier mariage chaotique avec une shiksa qui mourra sans qu’il ait eu besoin de l’assassiner ; sa découverte de la « haine de soi » dont l’affuble la communauté juive après la publication de ses premières nouvelles ; la gloire, enfin, grâce à Portnoy et son complexe qui le place d’emblée au premier rang des écrivains de son temps. Or, à chacune de ces étapes, Roth a rencontré un vrai problème : comment « se montrer sans fard » quand on est un professionnel de la fiction ? Entre la discrétion phobique d’un Salinger et l’exhibitionnisme indécent d’un Norman Mailer, l’auteur de La Contrevie réussit pourtant à inventer son territoire spécial –tissé d’aveux transformés, de vérités rectifiées, de mensonges vrais– puisque tout cela reste l’ADN de ce qu’on appelle ordinairement la littérature.

Un territoire spécial. Dans ce livre, Roth rassemble les cinq moments fondateurs de son identité d’écrivain : son enfance dans le quartier juif de Weequahic, dans le New Jersey ; son « expérience de l’américanité » lors de ses années universitaires ; son premier mariage chaotique avec une shiksa qui mourra sans qu’il ait eu besoin de l’assassiner ; sa découverte de la « haine de soi » dont l’affuble la communauté juive après la publication de ses premières nouvelles ; la gloire, enfin, grâce à Portnoy et son complexe qui le place d’emblée au premier rang des écrivains de son temps. Or, à chacune de ces étapes, Roth a rencontré un vrai problème : comment « se montrer sans fard » quand on est un professionnel de la fiction ? Entre la discrétion phobique d’un Salinger et l’exhibitionnisme indécent d’un Norman Mailer, l’auteur de La Contrevie réussit pourtant à inventer son territoire spécial –tissé d’aveux transformés, de vérités rectifiées, de mensonges vrais– puisque tout cela reste l’ADN de ce qu’on appelle ordinairement la littérature.

Il faut lire, dans cet ouvrage, les pages hallucinantes dans lesquelles Roth raconte (entre cent anecdotes savoureuses) comment l’odeur de cuir de son gant de base-ball a lentement remplacé celle des tefillin que son grand-père nouait autour de ses avant-bras. Ou comment l’une de ses épouses achetait l’urine d’une femme enceinte pour lui faire croire qu’il allait être père. Ce sont, entre autres, lespilotis d’une usine fantasmatique qui va produire des tonnes de vérités. C’est magique. Il est impossible de raterça§

Les Faits. Autobiographie d’un romancier, par Philip Roth (nouvelle traduction de Josée Kamoun, Gallimard, 240p., 19,50€).

Crédit Le Point 2501, 31 juillet 2020

==============================

« Les Faits » : quand Philip Roth se mettait à nu

La nouvelle traduction des « Faits », l’un des deux livres autobiographiques de l’écrivain américain mort en2018, est l’occasion de réapprécier l’intrication de sa vie et de son œuvre, et de reparcourir les thèmes centraux qui la traversent.

Par Florence Noiville

Le Monde, le 12 juillet 2020

L’écrivain américain Philip Roth, en 1975. Everett Collection/Aurimages

« Les Faits » (The Facts), de Philip Roth, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun, Gallimard, « Du monde entier », 240 p., 19,50€, numérique 14€.

Ecrit en1988 et publié en France en1990, Les Faits est, avec Patrimoine (Gallimard, 1991), l’un des deux livres autobiographiques de Philip Roth (1933-2018). Retraduit par la fidèle Josée Kamoun, sa traductrice de longue date, ce florilège de souvenirs permet de saisir tout ce qui s’est transformé en matière première pour son œuvre, depuis son enfance dans le New Jersey des années 1940 jusqu’au succès phénoménal de Portnoy et son complexe (Gallimard, 1970). Auteur de vingt-six romans, Roth avait l’habitude de consigner ce qui lui arrivait dans des carnets qui constituaient ensuite des « vers la fiction ». Ici, c’est le chemin inverse qu’il veut parcourir, en revenant à tout ce qui chez lui a pu déclencher l’acte d’écrire – situations, rencontres, événements… En décapant son écriture pour ne laisser voir que ces « faits », Roth met à nu ce qui constitue la charpente de son existence. Et montre, plus clairement encore que dans ses romans, où sont les murs porteurs et les puissantes poutres maîtresses de son œuvre.

Double

On présente toujours Nathan Zuckerman comme l’alter ego le plus important de Roth dans son œuvre. C’est vrai et faux. Zuckerman n’est pas Roth : c’est un Roth augmenté, enrobé de « la chair de la fiction », et doté du plus fort « coefficient d’attractivité » possible. C’est l’écrivain en « plus intense », en « plus tonique », en « plus divertissant ». D’où son exceptionnelle longévité romanesque. C’est en1974 que Zuckerman apparaît pour la première fois, dans Ma vie d’homme (Gallimard, 1976), et on le retrouve jusque dans les années 2000, dans La Tache ou Exit le fantôme (Gallimard, 2002 et 2009). Or, dans Les Faits, Roth confesse qu’il en a eu assez, un jour, de se falsifier à travers un double. « J’étais vidé par les règles que je m’étais imposées, par mes efforts pour imaginer les choses autrement qu’elles m’étaient arrivées (…) en les projetant sur un agent extérieur, ombre portée de moi-même, une autre espèce de moi, en quelque sorte. »

C’est cette lassitude qui a donné Les Faits. Roth, qui a pourtant souvent déclaré ne croire qu’en la vérité du mensonge – le « mentir-vrai » de la fiction –, cherche ici à se réapproprier sa vie. Mais, ironie suprême : c’est sous le signe d’une lettre à Zuckerman qu’il place cette quête de « vérité ». « Cher Zuckerman, je te présente un anti-Zuckerman qui n’est autre que moi-même », semble-t-il lui dire. Parachevant ainsi la pirouette, et comme si son moi romanesque comptait en définitive beaucoup plus que son moi réel : « (…) Je t’envoie ce manuscrit en te demandant si tu penses que je devrais le publier. (…) Sois franc. » Signé : « (…) l’auteur de mes livres sur toi (…) » Conclusion : quand Philip Roth jure qu’il veut les faits, rien que les faits, tout indique que la fiction aura le dernier mot.

Désir

C’est le grand thème rothien : le désir, le désir sous toutes ses formes et à tous les âges, la jubilation charnelle et l’angoisse de savoir qu’elle aura une fin. Roth s’intéresse au corps pour explorer l’âme, ses élans, ses tumultes et ses accès de mélancolie crépusculaire lorsque l’impuissance, la vieillesse sont là et qu’on ne les a pas vues venir (Un homme, Gallimard, 2007). Dans La Plainte de Portnoy – traduit à l’époque par Portnoy et son complexe, ce roman hilarant qui fait scandale et lui apporte la célébrité –, il peint déjà le dilemme d’Alexander Portnoy, tiraillé entre ses aspirations morales et ses obsessions sexuelles. Vingt-cinq ans plus tard, ce « Raskolnikov de la branlette » a vieilli, mais il est toujours là. Il s’est mué en Mickey Sabbath, le héros du Théâtre de Sabbath (Gallimard, 1997, National Book Award), un vieux lubrique aux doigts déformés par l’arthrose, mais à la libido toujours débridée. Un « dirty old man » qui, par hantise de la désagrégation du corps, et en guise d’ultime hommage, se masturbe sur la tombe de sa maîtresse.

Dans Les Faits, on voit parfaitement où et comment cette veine truculente prend racine. A l’université Bucknell, en Pennsylvanie, où l’auteur étudie dans les années 1950, l’heure est à l’exubérance et à la libération sexuelle. Fi des conventions puritaines ! De ce qui ne s’appelle pas encore la « political correctness » ! Toute la promotion oscille entre blagues potaches et frénésie érotique. Roth revoit avec amusement une expédition nocturne restée célèbre sous l’appellation « raid des petites culottes », une « soirée plage en plein hiver » préludant à « un grand tableau pornographique » (scène qu’on retrouve dans Indignation, Gallimard, 2010), et il rappelle son projet de lancer, dans le sillage du poète E.E. Cummings (1894-1962), « un magazine d’une obscénité intrépide ».

Comme dans Professeur de désir (Gallimard, 1979), l’écrivain ne perd jamais une occasion de tirer cette truculence jusqu’au grotesque pour se moquer de lui-même. Ainsi, dans ce qu’il appelle triomphalement son « sacre du printemps à la testostérone », sa petite amie, elle, voit une « incompréhensible opiniâtreté sexuelle ». Reste que cette soif de chair, qui se confond avec une soif de liberté totale, est la seule qui, jusqu’à la fin, lui permet de survivre dans ce qu’il appelle déjà « l’Amérique des demeurés ».

Fils

Philip Roth a toujours refusé d’être père. Dans Ma vie d’homme, il décrit comment son héros, Peter Tarnopol, est dupé par une certaine Maureen Johnson – qui lui fait croire pour l’épouser qu’elle attend un enfant, en achetant dans un square un flacon d’urine à une femme enceinte – et l’effroi que cela lui cause. Un effroi qui explique peut-être que, toute sa vie, Roth choisira de rester un fils. Mais « un fils juif », hanté, comme beaucoup de ses personnages, par la question de l’intégration, de la transmission et des rapports à ses parents, immigrés installés à Newark (New Jersey).

S’il livre, dans Les Faits, un émouvant portrait de son père, Herman Roth (1901-1989), agent d’assurances à la Metropolitan Life, c’est pour montrer leurs traits communs – le goût du récit en particulier –, mais aussi pour insister sur l’éternel rendez-vous manqué auquel se résume leur relation père-fils. « Le rôle mythologique d’un petit juif qui grandit dans une famille comme la [s]ienne – devenir le héros que son père n’a pu être », ce rôle, il a réussi à le tenir. Mais c’est justement au moment où il se sent « en possession des atouts nécessaires pour être le plus aimant des fils », lorsqu’il peut enfin rire aux blagues de son père, lui tenir la main et se préoccuper de son bien-être, que ce dernier a « d’autres objectifs » : « Il essaie de mourir. » Qui sait si, dans son refus de la paternité, il n’y a pas aussi, chez Roth, la volonté d’épargner à un enfant les douleurs et les frustrations inguérissables de cette proximité introuvable qu’il qualifie ici, non sans gravité, d’« impossibilité majeure ».

« Juif, juif, juif »

A propos de son père et de son goût des histoires, Roth écrit : « Son répertoire n’a jamais été vaste : famille, famille, famille, Newark, Newark, Newark, juif, juif, juif, un peu comme le mien. » Cette répétition du mot « juif » est justement l’un des points sur lequel il s’auto-épingle à travers Zuckerman dans la très drôle et très géniale fin du livre. Appelé à se prononcer sur la valeur des Faits, le double, un peu irrité tout de même qu’on ait pu se passer de ses services, l’a fait lire à sa femme qui, elle aussi, lève les yeux au ciel : « Tstt, tstt, le revoilà dans ses problèmes de juif, on dirait. Ça n’augure rien de bon. » Un peu plus loin, elle reproche à Zuckerman de se laisser manipuler par Roth sur ce terrain. Zuckerman avait pourtant promis de ne plus « faire toute une histoire » de sa judéité. Or, voilà qu’il se remet à couper les cheveux en quatre – les cheveux, mais pas sa barbe, qu’il persiste à laisser pousser. Pis, il se croit « obligé de justifier ce que personne ne [lui] demande, son droit d’être, son droit d’être ici ». Franchement, quand la « marotte » se mue comme ça en ressassement pathologique, il y a de quoi s’inquiéter, suggère la bonne dame : cela ne vaudrait-il pas la peine qu’il aille « voir quelqu’un » ?

CRITIQUE

Travail d’introspection

« Sur l’échelle du dévoilement (…), qui va de l’exhibitionnisme agressif à la Mailer à la dissimulation phobique d’un Salinger », Philip Roth estimait occuper « une position intermédiaire ». Pourtant, en1988, il veut revenir aux faits bruts qui ont jalonné sa vie. Il vient de perdre sa mère et une opération chirurgicale l’a laissé déprimé, sans inspiration. Avec cette entreprise de « visibilité biographique », il espère revenir au point d’où l’élan a jailli.

On trouve des pages d’une lumineuse intelligence dans ce travail d’introspection : sur l’enfance à Newark, le courage du père quasi emporté par une péritonite, l’amour de la mère, doux comme son manteau de phoque, la complicité avec le frère, Sandy, qui veut devenir peintre, les années d’université. Roth raconte ses flirts et son « désir secret d’être cajolé par le monde entier ». Il dit aussi le lâche soulagement ressenti à la mort d’une certaine Josie, mythomane encore plus forte que lui, qui l’avait piégé dans un mariage calamiteux. Le livre s’achève sur « le coup de chauffe » de Portnoy…, le chèque de l’éditeur, et la détermination de Roth à jouir d’être à nouveau libre.

Alléchant projet que celui qui consiste à « se rendre visible à soi-même ». Roth va-t-il « casser le morceau », livrer toute la vérité, demandait dans ces colonnes Michel Braudeau en1990 ? Ce serait mal connaître ce maître de la fabulation, expert en jongleries et déguisements. Mais qu’importe. Ce que l’on retient de ce Bildungsroman, c’est le verdict de son double, Nathan Zuckerman : « Les choses qui te minent sont celles qui nourrissent ton talent. »

Lire un extrait sur le site des éditions Gallimard.

La lettre de Zuckerman à Roth

Philip Roth a écrit cette autobiographie à la suite d’une dépression sévère et d’une longue psychanalyse alors qu’il a perdu son inspiration et le goût d’écrire et ce texte est une forme de thérapie. Mais doit-il le publier ? Qu’en pense son personnage Nathan Zuckerman, son héros de papier et alter-ego ? Philip Roth lui a écrit une lettre pour lui poser la question et nous vous présentons ici la lettre de réponse de Zuckerman placée en fin du livre.

Cher Roth,

J’ai lu le manuscrit deux fois. Tu m’as demandé d’être franc, je vais l’être : ne le publie pas. Tu t’en sors beaucoup mieux quand tu écris sur moi que quand tu entreprends de raconter ta vie « avec exactitude ». Se pourrait-il que tu te sois pris pour sujet non seulement parce que tu te serais lassé de moi, mais aussi parce que je ne serais plus pour toi ce quelqu’un à travers qui te détacher de ta biographie tout en exploitant ses crises, ses thèmes, ses tensions et ses surprises ? Si j’en juge par ce que je viens de lire, je crois pouvoir dire que tu as toujours autant besoin de moi que j’ai besoin de toi – et que j’aie besoin de toi va sans dire. Prétendre posséder quoi que ce soit en propre serait ridicule de ma part, même si tu as fondé en moi l’illusion d’une existence autonome. Je te dois tout, cependant toi, de ton côté, tu ne me dois rien de moins que la liberté d’écrire librement. Je suis ta permission, ton indiscrétion, la clef de tes révélations. Je le comprends aujourd’hui comme jamais.

Ce que tu choisis de dire dans la fiction est différent de ce que tu te permets de dire quand tu ne romances rien et, dans ce livre, tu ne te permets pas de dire ce que tu dis le mieux ; tu es gentil, discret, scrupuleux, tu changes les noms pour ne faire de peine à personne – non, tu nous as déjà intéressés davantage. Dans la fiction, tu peux être tellement plus près du vrai, sans devoir te soucier en permanence des blessures que tu pourrais infliger à tel ou tel. Ici, tu voudrais faire passer pour de la franchise une espèce de danse des sept voiles – ce qui est sur la page se lit comme le cryptage de ce qui en est absent. Cette inhibition fait l’effet d’une réticence à dire certaines choses et – autre déception – elle se traduit par un ralentissement du tempo, un évitement de l’explosion, un renoncement au besoin qui me paraît te caractériser d’ordinaire : celui de dynamiter l’instant.

Quant à la caractérisation, Roth, tu es le moins convaincant de tous tes protagonistes. Ton don à toi, ce n’est pas de personnaliser ton expérience, mais de la personnifier, de l’incarner dans la représentation d’un sujet qui ne soit pas toi, justement. Tu n’es pas dans l’autobiographie, tu es dans la personnification. Tu fais l’expérience inverse de la plupart de tes contemporains américains. Ta connaissance des faits, ton sens des faits sont bien moins développés que l’intelligence, l’intuition avec lesquelles tu manies les poids et mesures de la fiction. Tu construis un monde fictionnel tellement plus passionnant que celui qui lui sert de modèle. Je fais l’hypothèse que, à force de te métamorphoser dans tes livres, tu n’as plus la moindre idée de qui tu es, ni même de qui tu as été. Aujourd’hui, tu n’es plus qu’un texte ambulant.

L’histoire de ton éducation telle que tu la racontes ici – tes débuts dans la société, quand tu quittes ton petit cercle, quand tu te fais massacrer – est loin de m’apparaître plus dense ou plus mouvementée que la mienne telle que tu l’as contée dans mon Bildungsroman, à l’exception bien sûr de l’ordalie conjugale. Tu fais observer qu’une mésaventure de cet ordre est réservée à mon malheureux prédécesseur, Tarnopol – je ne t’en remercierai jamais assez. Seulement, pour aborder la question des levées de boucliers juifs contre ce que j’écris, j’aurais bien aimé que mon métier, comme le tien, ne m’ait pas mis ma famille à dos.

Je me demande si tu as la moindre idée de ce que ça fait d’être renié par un père mourant à cause de ce qu’on a écrit. Je t’assure qu’il n’y a pas de commune mesure entre ce drame et le désagrément de se faire retourner sur le gril à la Yeshiva, même cent soirées de suite. Ma condamnation par mon père t’a manifestement fourni l’occasion de laisser libre cours à ta plume dans une scène d’agonie à la juive – tentation irrésistible pour un tempérament comme le tien, j’imagine. Seulement, maintenant que je sais ce que je sais sur l’enthousiasme de ton père pour tes premières nouvelles, sa fierté qu’elles soient publiées, je me sens, à tort ou à raison, envieux, floué, injustement traité. Mets-toi à ma place. Ça ne te dérangerait pas un tout petit peu de découvrir que… Josie, mettons, t’a été infligée au nom de l’intérêt littéraire, que ton malheur est uniquement justifié par les exigences d’un roman qui n’est même pas à toi ? Tu serais furieux, oui, plus furieux encore que lorsque tu pensais qu’elle t’était tombée dessus par le plus grand des hasards.

Mais moi, je suis figé à jamais dans ce que tu as fait de moi, un jeune écrivain privé du soutien de ses parents, entre autres choses. Quant à toi, as-tu jamais été ce que tu prétends, c’est une autre affaire, il faut y regarder de plus près. Ce qu’on choisit de révéler dans un roman obéit à une visée essentiellement esthétique ; nous jugeons celui ou celle qui écrit selon son talent à raconter l’histoire. Tandis que l’auteur d’une autobiographie se juge en termes moraux, car sa visée est au premier chef éthique et non pas esthétique. Sa narration est-elle assez proche de la vérité ? Dissimule-t-on ses mobiles, présente-t-on ses actions et ses pensées pour mettre au jour les conditions qui les ont dictées, ou essaie-t-on de cacher quelque chose, de dire pour ne pas dire ? D’une certaine façon, nous disons toujours pour ne pas dire, mais de l’historien de soi, on attend qu’il résiste de tout son être à la tentation commune de falsifier, de déformer et de nier. Est-ce vraiment « toi » ou bien l’image de toi que tu veux présenter à tes lecteurs, à l’âge de cinquante-cinq ans ? Tu me dis dans ta lettre que ce livre te semble être le premier texte que tu aies écrit « inconsciemment ». Veux-tu dire par là que Les faits serait une œuvre de fiction à ton insu ? N’en vois-tu pas toi-même les ficelles fictionnelles ? Pense à tout ce que tu en as exclu, pense à son caractère sélectif, à la posture même de celui qui prétend regarder les faits en face. Cette manipulation est-elle véritablement inconsciente ou affecte-t-elle seulement de l’être ?

J’ai le sentiment de comprendre ce que tu te proposes de faire, même si je suis contre la publication de ce livre. Dans les récits qui le composent, chacun portant sur un domaine où tu t’es trouvé en butte à un obstacle, tu te remémores les forces qui, dans ta prime jeunesse, ont donné à ta fiction son caractère propre, et tu réfléchis sur le rapport entre ce qui se passe dans une vie et ce qui se passe quand on écrit à partir d’elle – tantôt l’écart se creuse, tantôt il s’amenuise. Tu vois ce que tu écris comme se développant à partir de trois axes. Premièrement, ton parcours depuis Weequahic et sa judéité pour entrer dans la société américaine au sens large. Réussir son américanisation incombait à la génération de tes parents, et tu sens la différence entre toi et ceux qui t’ont précédé, différence qui n’aurait pas été déterminante dans l’évolution artistique, disons, du jeune James Jones. Tu as été gagné par les scrupules d’un homme mis devant la possibilité de sortir de son groupe ethnique par le haut. Le sentiment de faire partie de l’Amérique s’émulsionne d’innombrables manières avec ta personnalité. Deuxièmement est arrivée la secousse sismique représentée par ta relation avec Josie, et le malaise que t’a inspiré ta faiblesse intérieure en tant qu’homme. Troisièmement, pour autant que j’y comprenne quelque chose, il y a ta réaction vis-à-vis du monde en général, qui commence par ta prise de conscience, enfant, de la Seconde Guerre mondiale, ta découverte de la Metropolitan, du Newark des Gentils, le tout culminant dans la turbulence des années soixante à New York, en particulier la protestation contre la guerre du Vietnam. Tout le livre semble mener vers le point de convergence où ces trois forces qui sous-tendent ta vie auront pour résultante Portnoy et son complexe. Tu vas rompre une série de cercles protecteurs – le foyer, le quartier, la fraternité étudiante, Bucknell –, tu arrives même à te déprendre de la grande Gayle Milman, pour découvrir à quoi ressemble la vie « ailleurs ». Tu nous montres de quel ailleurs il s’agit, j’entends bien, mais sur ce qui te rend cet ailleurs si désirable, tu ne t’expliques guère, soit que tu n’en saches rien, soit que tu ne puisses pas en parler sans te servir de moi, ton homme de paille.

C’est comme si tu avais mis au point dans ta tête la formule de ce que tu es, et voilà tout. Fort bien, mais où est la lutte, le toi en bataille ? Peut-être qu’il t’a été facile, en effet, de passer de Leslie Street à Rutgers, de là à Bucknell puis à Chicago, de laisser derrière toi l’identité juive au sens religieux tout en la conservant au sens ethnique, facile de te laisser attirer par les possibles d’une Amérique goy et de te dire que tu jouissais ainsi de la même liberté que les autres. C’est un classique dans les récits de l’énergie américaine au xxe siècle, on sort de sa famille ethnique et on se construit par l’école. Mais je persiste à penser que tu ne nous dis pas tout. Parce que là où je ne vois pas de lutte, moi je ne vois pas de Roth. Il pourrait s’agir de n’importe qui ou presque.

Tes chapitres d’ouverture dégoulinent de tendre affection et ce ton réconcilié que tu adoptes m’inspire des doutes : il manque de substance – il est si peu dans ta manière. À un moment donné, je me suis dit que le livre devrait s’appeler Goodbye, laisser courir gentiment. Sommes-nous censés croire que ce foyer chaleureux et réconfortant que tu nous dépeins est celui qui a nourri l’auteur de Portnoy et son complexe ? Curieux manque de logique, mais enfin, la création n’est pas logique. Pour parler franc et sauf ton respect, il me déplaît, ton prologue. Cet hommage discret, honorable et respectueux à ton père gros travailleur, consciencieux et déterminé – comment être contre ? Ou contre le fait que tu sois bouleversé jusqu’aux larmes devant ce vieillard de quatre-vingt-six ans ? C’est le scénario incroyable qui échoit à bon nombre d’entre nous dans nos rapports avec notre famille. La vaillance et l’affliction de ton père à l’approche de la mort t’ont si bien attendri, ont si bien entamé ta carapace que tous tes souvenirs semblent couler de cette source. Et que dire du paragraphe final sur ton amour animal pour ta mère ? Très beau… Tes lecteurs juifs vont enfin pouvoir y glaner ce qu’ils veulent t’entendre dire depuis trois décennies, à savoir que tes parents ont eu un bon fils, un fils aimant. Et, ce qui n’est pas moins louable, ce qui s’accorde parfaitement avec la déclaration d’amour filial, c’est que, au lieu de parler de Juifs qui s’étripent entre eux, tu as cette fois découvert l’antisémitisme des Gentils et c’est lui que tu dénonces, pour changer.

Certes, ces éléments sont là depuis toujours, bien visibles, même s’ils ne les voyaient pas. Mais, ce qu’il leur faut, c’est précisément ceci : que tu fasses le tri entre les faits et l’imagination, et que tu les vides de leur potentiel dramatique. Seulement, pourquoi asphyxier l’imagination qui te sert depuis si longtemps ? C’est un parti pris qui requiert une discipline redoutable, je le sais, mais le jeu en vaut-il la chandelle ? D’autant que déshabiller la fiction des atours de l’imagination pour atteindre au cœur des faits, c’est à peu près ce que la majorité des lecteurs demande, rien de plus. Comment se fait-il qu’ils se sentent en terrain plus ferme quand il s’agit des faits que de la fiction ? À la vérité, au contraire, les faits sont plus réfractaires, moins gérables et moins concluants, il peut même arriver qu’ils tuent le type d’enquête ouverte par l’imagination. Ton travail a toujours consisté à tisser d’un même fil les faits et l’imagination et voilà que tu les détisses, que tu les désunis, que tu retires la pellicule de l’imaginaire, que tu désimagines l’œuvre de ta vie – cette fois, ce qui reste est enfin à leur portée. Il y a trente ans, le « bon » garçon était pris pour un sale gosse, et du même coup, se voyait accorder une immense liberté de l’être. Maintenant, quand les mêmes lecteurs découvriront ces pages d’ouverture, le sale gosse va leur faire l’effet d’un bon petit, ce qui te vaudra un accueil de la plus grande bienveillance. Voilà qui va peut-être te convaincre mieux que tout ce que je pourrais dire de revenir au sale gosse ; ça devrait.

Il est clair qu’en créant surtout des personnages d’énergumènes, tu as ouvertement invité le malentendu sur ta personne. Mais, si certains s’y laissent prendre et n’ont aucune idée de ce que tu es ou de qui tu es, j’estime que tu n’es pas tenu de les détromper pour autant. Bien au contraire, tire fierté de les avoir leurrés : c’est le rôle de la fiction. Toutes choses égales, d’ailleurs, tu es plus ou moins logé à la même enseigne que ceux qu’on entend soliloquer : « Personne ne me comprend, mon mérite insigne est méconnu, personne ne sait qui je suis au fond de moi ! » Le romancier doit chérir cette situation. Il ne manquerait plus que tu obtiennes l’amour et le pardon de ceux qui te demandent depuis trente ans de faire amende honorable – il n’y a rien de tel que le pardon affectueux des ennemis d’hier pour sonner le glas d’une carrière littéraire. Qu’ils continuent à déconseiller à leurs amis de te lire, et toi, continue à les harceler de toutes les forces de ton imagination au lieu de leur fourguer avec trente ans de retard le discours du bon petit à la synagogue. Ce qui caractérise ton œuvre (ainsi que d’autres, en Amérique) c’est que l’imagination y effectue des allers-retours sans fin entre le bon petit et le sale gosse, d’où la tension qui aboutit à la révélation.

Et puis, quant à vouloir être aimé, observe un peu comment tu t’y prends. Ce petit marsupial dans la poche en peau de phoque de sa mère. Comment s’étonner que tu manifestes subitement ton désir secret d’être cajolé par le monde entier ? Et au fait, que devient-elle, cette mère, par la suite ? On veut bien croire que cet incroyable amour animal que tu éprouves pour elle en une seule phrase du prologue ne puisse être exposé crûment, mais enfin, s’il y a bien un manteau de phoque, il n’y a pas de mère dedans. Bien sûr qu’il en dit des volumes, ce manteau, il dit presque tout ce qu’il te faut savoir de ta mère à ce stade du récit ; mais il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas de rôle développé, ni dans ta vie, ni dans celle de ton père. L’image que tu donnes d’elle est une manière de dire : « Je n’étais pas l’Alexandre de ma mère et elle n’était pas ma Sophie Portnoy. » Admettons. N’empêche que ce portrait d’une Florence Nightingale juive modèle de délicatesse me frappe par tout ce qu’il passe sous silence.

D’ailleurs, je n’ai pas non plus la moindre idée de ce que tu vis dans tes rapports avec ton père, son ascension sociale, sa chute et son rebond. Il ne transparaît que toi et Newark, toi et l’Amérique, toi et Bucknell, mais ce qui se passe en toi et au sein de ta famille est absent, nécessairement, parce que cette fois il s’agit de toi et non plus de Tarnopol, Kepesh, Portnoy ou moi. Dans tes rares commentaires sur ta mère et ton père, on n’entend que de la tendresse, du respect, de la compréhension, toutes ces nobles émotions sur lesquelles j’émets des doutes pour ma part, et c’est toi-même qui m’y invites. Bien des lecteurs n’aiment pas l’écrivain que tu es pour la raison même que tu jettes le doute sur les sentiments auxquels tu te rallies tout à coup publiquement dans ce livre. Si ça peut te rassurer, dis-toi que celui qui s’exprime dans ces lignes n’est autre que Zuckerman, le fils renié, aigri à jamais par cette carence. Tu peux toujours te consoler comme ça si ça t’arrange, mais le fait est que je ne suis pas dupe, et que je ne te crois pas. Écoute, ce milieu qui est le tien produit nettement moins d’artistes que de dentistes et de comptables. Je suis convaincu que, dans le roman de ton enfance, il y a quelque chose dont tu ne te permets pas de parler ; sauf que, faute d’en parler, le reste du livre ne tient pas debout. Je ne peux pas te faire confiance comme autobiographe autant que je te fais confiance comme romancier parce que, je le répète, dire ce que tu dis le mieux t’est interdit par ta prise en compte des convenances, du civisme et des obligations filiales. Avec ce livre, tu t’es lié les mains dans le dos et tu t’évertues à écrire avec les pieds.

[…]

CRITIQUES & EXTRAIT : Lettre de Zuckerman à Roth / Nouvelle traduction

CRITIQUES & EXTRAIT : Lettre de Zuckerman à Roth / Nouvelle traduction

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?