Mission Mozart

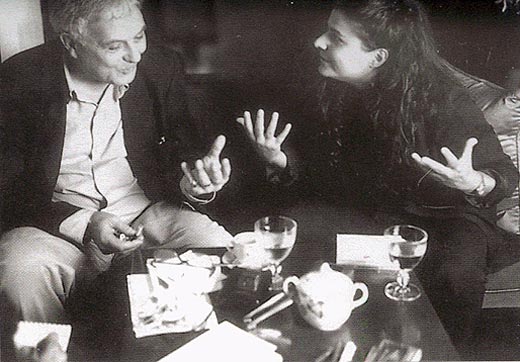

Hommage au chef d’orchestre autrichien Nikolaus Harnoncourt, décédé le 5 mars 2016. En 2014, ce pionnier du retour aux sources historiques rencontrait la jeune star chinoise du piano Lang Lang pour l’enregistrement d’un album consacré à Mozart. Une expérience passionnante.

Deux représentants de la musique classique que tout semble opposer ont décidé de réaliser ensemble un album autour de Mozart : d’un côté, la rock star chinoise du piano Lang Lang, jeune trentenaire qui compte des dizaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux ; de l’autre, le chef d’orchestre et violoncelliste autrichien Nikolaus Harnoncourt, (disparu en 2016), pionnier du retour aux sources historiques, qui privilégie la discrétion. Mais leur curiosité artistique et leur admiration commune pour Mozart les ont amenés à passer quatre jours ensemble dans la prestigieuse salle aux lambris dorés du Musikverein de Vienne, au printemps 2014. Objectif : y enregistrer avec les Wiener Philharmoniker le Concerto pour piano n° 17 en sol majeur (KV 453) et le Concerto pour piano n° 24 en ut mineur (KV 491) du compositeur autrichien. Au fil des répétitions et de leurs conversations, ces deux serviteurs de la musique parlent de leur approche respective de chacun des concertos. Une expérience passionnante, qui a donné lieu au Mozart album, paru à l’automne 2014, et à ce film.

Réalisation : Christian Berger

VOIR AUSSI : Lang Lang, pour son disque Mozart

Le chef d’orchestre autrichien Nikolaus Harnoncourt est mort à l’âge de 86 ans. Il avait redécouvert la manière de jouer la musique ancienne.

Nikolaus Harnoncourt dirige le Vienna Philharmonic Orchestra

lors d’un concert en Autriche, en décembre 2002. (TERRY/AP/SIPA)

Zoom : cliquez l’image.

Nikolaus Harnoncourt, le dernier pionnier

Jacques Drillon

Alors que son ami Gustav Leonhardt était un aristocrate de nature, Nikolaus Harnoncourt était un aristocrate de naissance (il est né Nikolaus de la Fontaine und d’Harnoncourt-Unverzagt, descendant des Habsbourg). Par nature, il était extraordinairement fougueux, extraordinairement intelligent, extraordinairement tenace. Lorsque, violoncelliste d’orchestre, il a fondé son ensemble, le Concentus Musicus (1953), on ne savait rien de la manière "historique" de jouer la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’il voulait retrouver.

Il a fallu trouver les instruments, ou les faire reconstruire, trouver les traités et les lire, et surtout endurer les sarcasmes que, du monde entier, on lui jetait au visage comme des crachats. Il remettait en question un bon siècle d’interprétation romantique, dont le style avait été fondé par Mendelssohn, et qui empâtait cette musique jusqu’à en faire une véritable punition ; il remettait en question tout un empire financier, des firmes, des agents, des salles, des orchestres, qui n’avait pas l’intention de se laisser grignoter par ce fou qui jouait "sur des instruments achetés au Bazar de l’Hôtel de Ville" (Antoine Goléa). Mais quelques dizaines d’années plus tard, il vendait plus de disques que Karajan.

Une révolution contrôlée

Dans la foisonnante biographie qui lui a été consacrée ("Alice et Nikolaus Harnoncourt", par Monika Mertl, Versant Sud, 316 pages, 29,80 euros), on constate que la vie du grand musicien autrichien a été une lente progression vers le savoir-faire, la culture, la facilité, la richesse, la profondeur. Parti d’une adolescence désargentée, au cours de laquelle ses dents se déchaussaient (malnutrition), d’un orchestre symphonique on ne peut plus inerte (le Symphonique de Vienne), de l’ignorance la plus crasse (la guerre).

Harnoncourt se faisait engueuler parce qu’il était mal rasé, et qu’il nouait ses chaussures avec des cordes à violon cassées – en boyau, les cordes, on a sa dignité ; mais pendant ce temps-là, il mettait de côté : l’énergie, l’argent, les instruments, les partitions, le savoir ; puis il a investi tout cela, et fait fructifier. Le Concentus Musicus a répété des années sans se produire en public, sans même y penser, seulement pour apprendre. Harnoncourt allait révolutionner l’interprétation de la musique baroque ; depuis Monteverdi, on n’avait pas vu de révolution mieux contrôlée.

Les baroqueux lui doivent tant

Il était un des rares artistes cartésiens, espèce à part : animé par le doute, ennemi des idées reçues, indépendant jusqu’à la solitude. Il avait fait équipe avec Gustav Leonhardt pour le premier enregistrement intégral des cantates de Bach, la seule qui mérite encore d’être écoutée aujourd’hui (Teldec) [1]. Si ce n’est l’amour, le talent, la science et la virtuosité technique, tout opposait les deux hommes. Par exemple Leonhardt disait : "Les voix de femmes étaient interdites dans les églises." Et les refusait dans ses disques. Harnoncourt répondait :

"Si elles étaient interdites, alors on peut être sûr qu’elles étaient employées."

Leonhardt a marché sur la même route, absolument impavide, sûr de soi et de son talent – et il avait raison. Harnoncourt s’est assoupli, a fini par diriger de l’opéra, du Verdi, et aussi du Bruckner – et il n’avait pas tort.

Il était un chef précis, exigeant, enthousiaste. Energie phénoménale. Il tenait ses troupes sous un regard pénétrant, un faciès grimacier, il soulevait les musiciens. "Musique, art de l’élan", disait Michaux. Voilà : il avait l’élan. Il avait les yeux gros, mobiles, aux aguets, il aurait animé des pierres.

Le courant "baroqueux" lui doit tout ce qui concerne la direction d’orchestre, la hiérarchie cordes/vents, qu’il a renversée, en fait tout ce qui relève du travail d’ensemble. Avec Frans Brüggen et Gustav Leonhardt, il était le troisième membre du trio des pionniers. Et voilà : ils sont tous morts.

Jacques Drillon, L’OBS du 6 mars 2016.

Lundi 7 mars, France Musique rend hommage à Nikolaus Harnoncourt.

On lisait dans L’Infini 47 (automne 1994) cette sorte de manifeste, ô combien actuel.

LE POUVOIR DE LA MUSIQUE

Nikolaus Harnoncourt

L’esprit du Seigneur s’était retiré de Saül et un esprit mauvais, venu du Seigneur, le tourmentait. Les serviteurs de Saül lui dirent : « Voici qu’un esprit mauvais, venu de Dieu, te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition : ils chercheront un homme qui sache jouer de la cithare ; ainsi, quand un esprit mauvais, venu de Dieu, t’assaillira, il en jouera et cela te soulagera. »

Saül dit à ses serviteurs : « Trouvez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » Un des domestiques répondit : « J’ai vu, justement, un fils de Jessé le Bethléémite. Il sait jouer, c’est un brave, un bon combattant, il parle avec intelligence, il est bel homme. Et le Seigneur est avec lui. » Saül envoya des messagers à Jessé. Il lui dit : « Envoie moi ton fils David, celui qui s’occupe du troupeau. » Jessé prit un âne, du pain, une outre de vin et un chevreau et envoya son fils David les porter à Saül.

David arriva auprès de Saül et se mit à son service. Saül se prit d’une vive affection pour lui, et David devint son écuyer. Saül envoya dire à Jessé : « Que David reste donc à mon service, car il me plaît. » [2] Ainsi, lorsque l’esprit de Dieu assaillait Saül, David prenait la cithare et il en jouait. Alors Saül se calmait, se sentait mieux et l’esprit mauvais se retirait de lui.

MOZART ET LES OUTILS DU SINGE

La musique — quelque chose de merveilleux ! inaccessible à toute réflexion rationnelle... Peut-on expliquer la musique... son effet ? Comment la succession et la superposition de notes, de timbres et de rythmes peuvent-elles nous toucher à ce point ?

Tout morceau de musique que nous entendons a sur chacun d’entre nous quelque effet : détente, repos, harmonie, vision de beauté — ou alors agitation, tension, vision d’horreur, excitation et incitation, à penser, à faire quelque chose — ou encore simplement impatience d’avoir perdu en musique un temps pendant lequel rien de « rationnel » n’a pu être fait.

Il est curieux que, partout où il y a des hommes, il y ait de la musique, il y ait art (à chaque fois que je dirais « musique » aujourd’hui, on pourrait tout aussi bien dire « art » de façon générale ; des liens profonds unissent en effet la musique et la couleur, la lumière, la forme, la poésie, etc.). Dans la plupart des cultures, la musique est liée à la religion, y compris chez nous, mais dans un sens très large.

La musique est une énigme, un don inexplicable provenant d’un autre monde, un langage de l’ineffable, mais qui s’approche de maintes vérités ultimes et expériences secrètes bien plus que le langage des mots, de l’explication, avec sa logique et sa précision technique ; avec sa simplification et sa justesse presque toujours effrayantes ; avec sa clarté inhumaine, son oui ou non souvent mortel.

Songer à Mozart me rend triste ; non seulement nous avons abaissé sa musique au rang de joli divertissement pour nos soirées — mais nous avons, dans notre matérialisme indicible, qui se développe tel un cancer, de moins en moins compris la nécessité vitale de la musique, de l’art en général, pour aboutir à la situation actuelle de dépérissement total.

Les deux cents dernières années nous ont beaucoup apporté : le « progrès », la technique, une nouvelle sorte de science et de philosophie... mais n’avons-nous pas payé cela beaucoup trop cher ? Le cardinal König a dit un jour : « Le chemin de l’Europe a conduit à une impasse : prépondérance de la technique sur l’éthique, primauté du monde matériel sur les valeurs personnelles. »

En tant qu’êtres humains, nous avons manifestement deux plans sur lesquels nous pouvons et devons penser : le premier est celui, indubitable et incontesté, de la logique, de la pensée rationnelle, de la raison (ainsi qu’on l’appelait au siècle des Lumières). Ce mode de pensée et d’expression conduit au « progrès », à la technique, à la technocratie, à la prospérité, au rendement, à la concurrence, à la science... mais aussi, comme la morale et la compassion lui sont par principe étrangères, au meurtre et à la guerre, à l’exploitation et à la soumission. Il n’est, au fond, que le développement gigantesque et logique des moyens qu’utilise le singe lorsqu’il prend une pierre pour casser une noix — il est fondamentalement primitif.

L’autre mode de pensée n’est pas à proprement parler, en apparence, un mode de pensée. Il suit de façon manifestement irrationnelle le cœur. Ses principaux moteurs sont la fantaisie et l’amour -il est rebelle à la description, parce qu’il n’obéit pas à la logique ; la séparation entre le oui et le non n’est pas si tranchée ; beauté et vérité sont ici presque identiques.

Toutes les inepties qui rendent supportable le système rationnel naissent d’interventions de la pensée imaginaire. La science elle-même ne devient intéressante que lorsqu’elle est troublée par l’imagination. C’est ainsi que devient possible la magnifique bulle de savon qu’est l’hypothèse. L’art naît du mode de pensée du cœur. Un singe ne songerait jamais à orner d’une sculpture la pierre qui lui sert à casser sa noix, non plus qu’à faire de son cri un poème ou un chant.

N’est-il pas étrange qu’il n’existe pas un seul être humain qui se contente du seul langage verbal ? Il est des réalités de la vie qui ne sont accessibles qu’à l’expérience, non à la raison ou au langage : le bonheur — la joie — la paix... ou le malheur — la haine — la douleur. Elles sont perçues par la « sensibilité » ; l’émotion (le mouvement) et le sentiment en sont l’expression, la musique leur langage. Il m’apparaît à l’évidence que la musique, comme l’ont dit bien des philosophes, est l’art qui fait de l’homme un être humain. Elle est un don magique inexplicable, un langage magique, un miracle.

Tout politique a une responsabilité importante, et incontestablement lourde. Il n’est guère de sphère de la vie qui ne soit régie par la politique, et certainement aucune d’où l’on ne demande l’aide des politiques ; on attend d’eux qu’ils aient des compétences dans tous les domaines, des réponses à toutes les questions. La musique, qui influence la politique depuis des siècles, dans notre culture, joue, semble-t-il, un rôle infime aujourd’hui dans les débats démocratiques ; qu’en est-il de la pensée musicale et artistique ?

L’économie et la science n’ont, en apparence, nul besoin de musique — encore que ce ne soit pas un hasard si Albert Einstein jouait du violon. Mais l’homme en tant qu’individu et la société s’abrutiraient et dépériraient sans musique. « L’art de Mozart, dit Hildesheimer, est ce qui peut être réalisé de plus grand au monde. » Si c’est vrai — et j’en suis persuadé —, nous devrions trouver ici une indication capitale. A savoir que l’inutile est beaucoup plus important que l’utile.

Ne risque-t-on pas de voir la raison, la logique, la technique prendre le dessus dans les décisions quotidiennes, et l’imagination reléguée au second plan et étouffée ? Mais si c’est vraiment l’art qui fait de l’homme un être humain, la pensée musicale, artistique devrait à nouveau intervenir dans la vie politique, sauver, éclairer, réconcilier : on écarterait alors parfois des solutions qui tombent sous le sens, logiquement ou techniquement justes, au profit de solutions plus fantastiques, plus belles, plus illogiques, mais plus artistiques, plus proprement humaines. Sans une telle pensée, il n’y aurait pas de belles villes illogiques comme Salzbourg, et pas d’« art pour l’art ».

Quel rôle assignons-nous à l’art ? Le laissons-nous agir, nous en remettons-nous à son effet ? Ou cherchons-nous plutôt à l’apprivoiser, à le mettre à notre service ? Je m’arrête un peu à la musique : nous avons une vie musicale belle et active, avec des opéras et des concerts.Le plus grand nombre possible doit y trouver joie et repos après un travail quotidien exténuant :on est nerveux, irrité, épuisé — la musique nous calme, nous rend positif, nous donne joie et harmonie et nous prépare à nouveau au stress quotidien. Dans cette fonction, la musique a dégénéré de plus en plus au cours des quatre-vingts dernières années — un mésusage lourd de conséquences ; c’est la dernière étape, et la plus dangereuse, d’un long processus visant à rendre l’art « utile » dans le domaine pratique.

On s’est évidemment très vite rendu compte de l’effet en profondeur, parfois presque hypnotique, de la musique. On savait, dans les siècles passés, que la musique pouvait susciter la haine et la cruauté, l’exaltation et l’amour, qu’elle transformait l’homme. On a interdit la musique « dangereuse » et encouragé la musique docile. La Révolution française, reconnaissant la signification politique de la musique, en a fait un système, a défini les objectifs souhaités et est ainsi parvenue à exercer sur l’auditeur une influence difficilement pénétrable, qui agit aujourd’hui encore (les méthodes du Conservatoire, fondé à cette époque, sont pour une part encore en usage de nos jours). On connaît le rôle de la musique dirigée par l’Etat dans les dictatures de notre siècle, mais on remarquera qu’il n’a guère fait l’objet de recherches. En tout cas, on employait l’effet d’intoxication de la musique de façon systématique — comme une espèce de lavage de cerveau imperceptible — et on interdisait toute musique (tout art) qui eût encouragé chez l’homme une pensée libre, indépendante et critique. La musique sans texte était particulièrement dangereuse, car on ne peut opposer de contre-arguments à un langage aussi fort, qui parle sans l’aide de mots.

Les compositeurs comme Haydn, Mozart ou Beethoven étaient conscients de leur devoir et de leur pouvoir. Mozart écrit en 1777 qu’il peut « exprimer en sons [...] ses opinions et ses pensées ». Bien entendu, l’artiste véritable ne se laisse jamais embrigader, il faut le réduire au silence par la force, car il ne peut pas obéir ; il ne peut pas non plus se taire. Il est toujours dans l’opposition. (L’artiste jubilaire et consentant n’est à ce moment-là pas un artiste.) Le faux contenu se trouve démasqué dans l’art. L’art est dangereux pour la tyrannie. L’art enhardit. L’art desserre l’étau, et permet à nouveau de voir et de penser clairement : le beau, comme il est beau — le vrai, comme je suis fort à nouveau — l’horreur, comme elle est sinistre. L’art est donc, et a toujours été, dangereux pour le pouvoir. Sa valeur, sa nécessité vitale ne font aucun doute. Aujourd’hui on croit pouvoir vivre sans art, en en faisant un jeu récréatif, joli et utile... La raison est sur le point de nous transformer en êtres inhumains du oui-non.

D’abord le travail, ensuite le jeu.

L’artiste ne sert à rien, car il ne travaille pas. L’homme vit pour travailler.

L’art sert à distraire — on peut ensuite à nouveau mieux travailler. Le chômage — le fléau de notre époque.

L’homme n’existe qu’à travers l’art. On ne peut apprendre qu’en jouant. Répondez à cela par OUI OU NON !

Les règles et les lois sont indispensables à la vie en communauté, mais la vie véritable est irrégulière, pour autant qu’elle vaut la peine d’être vécue. La symphonie en sol mineur de Mozart fit sur ses premiers auditeurs un effet si troublant et si bouleversant que l’on s’est demandé s’il fallait l’imposer à l’auditeur. De telles réactions sont aujourd’hui à peine concevables : on joue la symphonie en sol mineur, belle œuvre harmonieuse de Mozart, en début ou en fin de concert et elle remplit ainsi très bien cette fonction euphorisante, calmante, divertissante.

Cette différence fondamentale entre l’effet de la musique autrefois et aujourd’hui tient au rôle que jouent la musique, l’art, dans la vie, hier et aujourd’hui. La musique était jadis une composante essentielle de la vie. On était formé à la musique dès l’enfance ; dans le système éducatif et scolaire, la musique était placée au même niveau que les disciplines linguistiques — grammaire, dialectique et rhétorique. Quiconque terminait ses études « comprenait » la musique ; ce qui veut dire qu’on accordait tout autant d’attention à la formation de la pensée imaginaire, extralogique, qu’à la formation de la raison. Notre système éducatif s’est considérablement éloigné de ce principe dans les cent dernières années. Nous sommes si fiers de notre pensée technique, de la logique et de la raison, que nous ne sentons même plus la disparition de l’imaginaire. Il n’est donc pas étonnant que la musique ne nous semble plus une nécessité vitale.

Il y a certes des moments où nous percevons son ancienne force bouleversante et transformatrice, où la musique nous touche au plus profond sans que l’on s’y attende : lorsque nous connaissons personnellement un grand bonheur ou un profond malheur, la musique peut briser la dernière carapace de notre intérieur, et nous ne savons plus ce qui nous arrive. Quelques mois avant sa mort, Mozart écrivait : « Si je vais au piano et que je chante quelque chose [...], je dois aussitôt m’arrêter — cela me fait trop d’émotion » (il se mettait à pleurer).

En bannissant la musique du cœur de notre existence, nous avons perdu le plus grand des trésors qui nous avaient été donnés.

La musique ne joue pratiquement plus aucun rôle dans l’éducation, dans les programmes d’études de nos écoles, comment pourrions-nous donc la comprendre ?

D’aucuns s’en rendent compte et nous mettent en garde contre ce déficit perceptible qui est la conséquence, dans notre société actuelle, du manque flagrant de musique dans notre système scolaire. D’ici une ou deux générations, nous pourrons renoncer à Mozart, car ce qu’il a encore à nous dire sera histoire ancienne, nostalgie, une langue incompréhensible du passé.

Les programmes scolaires sont établis depuis des décennies par des hommes qui connaissent peut-être leur responsabilité, mais qui ne savent manifestement pas ce qu’ils font dans ce domaine. Chaque augmentation quotidienne en savoir quantitatif a aussitôt sa répercussion dans les programmes d’enseignement. C’est ainsi que les élèves et les enseignants étouffent sous le poids des choses à apprendre ; comme s’il n’était pas facile pour tout individu intéressé de s’informer lui-même plus avant, sur la base d’un savoir fondamental intemporel. Ce gigantesque amoncellement de connaissances inutiles conduit à un dessèchement de la formation. La langue, l’art, la culture générale sont sacrifiés au savoir actuel, dont l’utilité n’est qu’apparente. Le prix en est bien trop cher, car l’erreur ne pourra être réparée si elle est reconnue trop tard.

Nous évoluons vers un utilitarisme inculte, qui finalement ne sera plus en mesure de comprendre la cruauté, l’inhumanité et l’inutilité de ses actions rationnelles. La raison n’a pas de cœur, sans musique l’homme n’est pas homme.

Le Bernin, David (détail). Rome, Villa Borghèse.

Photo A.G., 23 juin 2015. Cliquez sur l’image pour voir l’oeuvre entière.

LA RAISON DU CŒUR

Je dois parler aujourd’hui d’art et de religion... Lorsque j’y réfléchis, il me vient à l’esprit mille relations entre eux... beaucoup d’idées et de réflexions, mais je ne puis en bâtir un ensemble cohérent. Peut-être mes réflexions fragmentaires et inabouties pourront-elles néanmoins, ici ou là, stimuler, encourager, réjouir. Je vais donc essayer de les exposer.

Nous avons la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher — et c’est tout, pensons-nous. Le monde serait donc ce que nous percevons avec nos yeux, nos oreilles, nos doigts, notre nez, et il ne pourrait rien y avoir de plus. Et pourtant, ce n’est qu’une partie du monde perceptible par les organes — il existe des animaux, qui voient beaucoup plus que nous, et qui voient autrement. L’œil d’abeille peut, avec sa lumière polarisée, percevoir constamment l’orientation ; beaucoup d’animaux voient de nuit comme de jour, d’autres animaux voient les choses qui pour eux sont particulièrement importantes en les éclairant avec des ultraviolets ; maints animaux marins « voient » ou sentent, par écholocation, le fond marin ou des bancs de poisson éloignés...

Il existe des animaux qui entendent beaucoup plus que nous : les chiens, mais aussi bien d’autres animaux, entendent des sons aigus là où nous n’entendons que silence ; nos oreilles perçoivent au maximum 18000 battements par seconde, alors que certaines oreilles entendent plusieurs octaves plus haut. Et que sentons-nous ? Quand les animaux perçoivent des odeurs à des kilomètres de distance, qu’ils placent des repères odorants, qu’ils perçoivent une image du monde des senteurs, nous ne sentons rien, absolument rien...

Si on possédait les organes sensoriels de tous les êtres vivants réunis, le monde apparaîtrait tout autre : plus coloré, plus profond, retentissant de sons inouïs, d’une infinie diversité de parfums. Dieu merci, nous avons aussi notre intelligence — et nous nous fabriquons des prothèses et des appareils avec lesquels nous pouvons tout faire : vision nocturne, ultra-sons, rayons-X, sondeurs, radars... Mais nous restons malgré tout en retard sur l’œuvre multimédia de la nature. Avec toute notre science, nous ne créons rien, nous restons de simples observateurs. Toutes nos recherches ne font qu’ouvrir des portes derrière lesquelles se trouvent de nouvelles portes closes ; nous ne trouvons jamais la raison ultime. L’aune du chercheur est celle de la raison et de la pensée logique ; il échoue toujours quelque part, car elle est trop petite pour saisir l’essentiel.

Il y a bien encore quelque chose derrière les choses — dont nous avons connaissance et que nous ne connaissons pourtant pas — la « raison du cœur » crée pour nous des certitudes indémontrables —, la musique, l’art, l’imaginaire, la révélation nous en parlent.

L’art est toujours indissociablement lié à la religion ; sans religion il ne peut y avoir d’art, j’en suis intimement persuadé.

Un artiste irréligieux ou athée ne serait pas une contre-preuve ; l’art véritable prend ce dont il a besoin ; l’inspiration, l’intuition, les idées mettent l’artiste au-dessus de son indigence personnelle, tout le monde le sent, tout le monde le sait.

L’homme a donc deux possibilités fondamentalement différentes pour penser . Il possède la raison, qui repose sur la pensée logique ; mais il possède aussi une « pensée de l’émotion » illogique, imaginaire. Pascal, oppose à la raison, à l’« esprit de géométrie » ainsi qu’il l’appelle, la « raison du cœur », un « esprit de finesse ».

La reconnaissance de ce second mode de pensée, fondamentalement différent, peut nous aider à mieux comprendre le comportement des hommes ; peut-être permet-elle d’expliquer la contradiction difficilement soluble, ou plutôt le mur difficilement franchissable, entre art et science : la pensée rationnelle, purement logique, scientifique, seule, est efficace et conduit à des résultats grandioses — la technique, le progrès — mais elle ne connaît pas de sentiment et pas d’éthique, pas de morale (c’est le mode de pensée du meurtre de sang-froid), elle ne connaît pas la compassion, ni l’amour, ni, bien entendu, la haine.

La « raison du cœur » est irrationnelle, fantastique, illogique, ses pensées suivent manifestement d’autres voies, empruntent d’autres chemins de notre cerveau ; elles rendent heureux, sans qu’on puisse l’expliquer, elles nous font ressentir la beauté, l’amour et aussi la haine.

La religion, du point de vue de la pensée logique, n’est — je cite Pascal pour plus de sécurité —, ni rationnelle, ni naturelle, lorsqu’on songe à ce que demande le sermon sur la montagne. La « raison du cœur » est bien l’organe de communication de la religion — et l’art est sa langue. Ni la religion ni l’art ne peuvent s’expliquer rationnellement — et nous pouvons en être reconnaissants et heureux. Les tentatives pour introduire la raison et la logique dans la sphère de l’amour et de la compassion, de l’imagination et de la beauté, échouent toujours lamentablement !

Nous pouvons, nous devons, sans le moindre doute, penser de deux manières différentes, de la même manière que nous nous tenons sur deux jambes ; il subsiste donc toujours un grand danger : considérer l’un des modes de pensée, au détriment de l’autre, comme étant le seul correct. La pensée logique et rationnelle est sur le point de dévorer en nous toute autre pensée. On trouve les résultats d’un raisonnement concluant bien plus importants que les intuitions de l’art, lesquelles ne se laissent malheureusement pas expliquer par les philistins rationalistes. L’art est précisément par essence un langage qui ne peut s’expliquer par des mots, qui doit être perçu directement par le cœur — quelque nom qu’on veuille donner à cet organe magique.

Les résultats de la pensée imaginaire, ou de la raison du cœur, ne sont malheureusement pas utilisables politiquement. Ils paraissent inutiles. Si bien que l’art est partout relégué au second plan. La politique, en tant qu’exécutif de la communauté humaine, encourage — car elle doit penser d’une élection à l’autre — la prépondérance du matériel. L’art ne vaut que comme ornement. Si l’on veut définir le sens de l’art en partant de la pensée matérialiste, celui-ci doit alors avoir un but — faute de quoi il peut aussitôt disparaître. Ce but, ce pourrait être la distraction : on est épuisé, stressé par le travail, on devient agressif ou léthargique. Or une soirée à l’opéra, un concert apporte bonheur, calme, harmonie ; on est à nouveau rendu utilisable — les programmes radiophoniques, mais aussi une grande partie de la politique culturelle, obéissent à une telle « conception de l’art » : d’un côté une vie pénible, de l’autre l’art. (Dans la mesure où il est utilisable, et qu’il permet de supporter plus facilement l’existence, on peut l’encourager — en tant que composante essentielle, indispensable, de la vie, on ne veut pas le voir.)

Des valeurs comme l’amour — le bonheur — le sens de la vie sont représentées comme achetables : on les obtiendrait par le prétendu bien-être et le progrès. Jamais, dans l’histoire, une si grande partie de l’humanité n’a succombé à pareille illusion, comme elle fait aujourd’hui au progrès scientifique. Qu’a-t-il donc d’extraordinaire ? C’est le résultat normal de la pensée rationnelle et logique : oui-non, un langage simple et clair, le développement pas à pas, de la pierre pour casser la noix jusqu’au confort total de la civilisation, de la gifle jusqu’à la guerre hautement technologique, de la simple observation de la vie jusqu’à la science moderne.

Le concept de bien-être est malheureusement associé exclusivement à cet aspect de l’évolution, qui ne laisse aucune place au souffle divin. Ce dut être un instant magique, lorsque fut chanté le premier chant, récitée la première poésie, peint le premier tableau — quelque chose de nouveau est arrivé dans le monde. Seul le souffle de Dieu pouvait apporter quelque chose d’aussi merveilleux et d’irrationnel que l’art. L’art est bien le baiser de Dieu, qui a placé les hommes au-dessus du reste de la création et les a proprement créés.

L’art a besoin d’inspiration. Comme cette image du processus de la création est belle : il faut sentir le souffle, l’accepter, le développer. L’art est ce qui distingue le plus les hommes de tous les autres êtres vivants. Il le rend meilleur (les artistes l’ont senti depuis le début), il est le langage de l’amour, du sentiment, il est le miroir de notre âme, il nous fait voir les sombres abîmes de notre être et pressentir une félicité inimaginable.

Mais comme l’art — ou disons pour une fois : la musique, n’est pas perçue par la raison et la logique, mais directement, par un organe mystérieux, elle est dangereuse. On se souvient de la manière dont les régimes totalitaires des dernières décennies utilisaient l’art, pour essayer d’influencer, ou l’interdisaient. Mais l’art véritable est incorruptible, il ne peut être influencé de l’extérieur sans se dégrader, il est toujours dans l’opposition — cela vaut aussi pour l’art de commande.

On connaît depuis longtemps le pouvoir qu’a la musique de transformer les hommes : à l’audition d’une symphonie, des fonctions corporelles comme la pression sanguine, le pouls, la respiration, entre autres, suivent de façon synchrone le déroulement harmonico-mélodique ; et elle agit d’autant plus dans le domaine émotionnel ! La Bible raconte comment David, en jouant de la harpe, a apaisé la folie et la haine de Saül... L’histoire nous enseigne que Timothée a influencé Alexandre le Grand en jouant du luth, a embrasé en lui une rage de destruction, au point qu’il incendia une ville, puis l’a éveillé à l’amour, à la compassion et au repentir. Nous savons que les grands musiciens des siècles passés pouvaient bouleverser leurs auditeurs au point qu’ils fondaient en larmes de douleur ou de joie (qu’ils se mettent à crier ou qu’ils se jettent par terre — réactions auxquelles la musique de rock et de jazz nous a habitués). Du temps de Mozart, le compositeur savait encore qu’il avait pour responsabilité d’apaiser l’excitation ou le bouleversement de l’auditeur, au moyen d’une musique harmonieuse, avant de le rendre à la vie quotidienne.

Nous, musiciens — et tous les artistes, du reste — avons un langage puissant, sacré, à maîtriser. Nous devons tout faire afin qu’il ne se perde pas dans le sillage de l’évolution matérialiste. Il ne reste plus beaucoup de temps, pour autant qu’il ne soit pas déjà trop tard, car la réduction à la pensée et à la langue de la raison, de la logique, et la fascination des progrès de la science et de la civilisation qu’elles ont permis nous éloignent de plus en plus de ce qui fait le propre de l’homme. Ce n’est certainement pas un hasard si cet éloignement va de pair avec un assèchement du religieux : la technocratie, le matérialisme et le culte du bien-être n’ont pas besoin de religion, ne connaissent pas de religion, ni même de morale.

L’art n’est pas un joli complément : il est le cordon ombilical qui nous rattache au divin, qui garantit notre existence en tant qu’humains, mais seulement tant qu’il est au centre de notre vie. Il ne suffit pas de se donner bonne conscience avec quelques subventions ou quelques commissions pour la « formation ». Il serait essentiel de cultiver le « langage du cœur », l’autre mode de pensée, illogique, imaginaire — de rendre à l’art, dans les projets éducatifs et les programmes scolaires, la place centrale qu’il a occupée pendant des siècles ; au lieu de le rayer en premier lieu dès que l’on cherche de la place pour des connaissances somme toute secondaires. C’est incontestablement l’une des tâches les plus importantes des politiques, mais elle relève au fond de notre propre responsabilité. Si nos enfants n’apprennent plus cette langue, elle sera perdue, à jamais — on ne pourra plus lui rendre vie si on s’aperçoit trop tard que l’on s’est privé, dans l’étourderie et l’aveuglement, de ce qui nous a été donné de meilleur, à nous les hommes. Nous nous transformerons alors directement en ces bêtes méchantes et sans cœur que nous serions sans le souffle d’amour de Dieu.

Pour conclure, je voudrais évoquer une image, une comparaison : je vois l’homme, à qui Dieu a donné dans une main un marteau, dans l’autre un violon. Il vit très heureux : il voit qu’avec le marteau il peut satisfaire ses besoins matériels, et il sent que le violon lui ouvre un monde au-delà du langage, au-delà de la logique, un monde où il ne peut accéder avec le marteau — seul le violon fait de lui un homme. Il existe cependant un démon, qui s’appelle matérialisme, lequel hait le violon ; l’homme se laisse facilement pervertir, car le marteau lui apporte le confort, le luxe, l’ordre. Il oublie le jeu et le violon, il oublie le don de Dieu qu’est l’art... et à la fin se retrouve assis entre ses ordinateurs, sachant à quoi ressemble la planète Mars et l’intérieur d’un atome — mais il n’est plus un homme, sans son violon.

Nikolaus Harnoncourt

traduit de !’allemand par Denis Collins.

Titre original : Die Macht der Musik

© Residenz Verlag, Salzburg und Wien, 1993

© Editions Gallimard, 1994, pour la traduction française

Cecilia Bartoli

[...] C’est donc une guerre, la guerre du goût. Guerre musicale, physique, politique. Contre l’oubli intéressé, l’aplatissement, la bêtise satisfaite, la lourdeur, le refoulement. Contre les notables, indifférents à la complexité des notes ; contre l’éternel bourgeois devenu, avec le temps, petit-bourgeois populiste. Contre une fausse image de « la femme » emprisonnée et corsetée dans sa mélancolique mélopée. Cecilia est vive, gaie, frondeuse, elle suit ce qu’elle appelle son « désir ardent ». Rien ne semble pouvoir l’en détourner. On lui offre beaucoup d’argent pour chanter dans des stades américains ? Non, dit-elle, douze cents places suffisent, on ne vend pas un grand vin comme du coca cola. La musique est un grand vin, tant pis pour ceux qui n’ont pas envie de le connaître. Une femme de désir ? Oui, le contraire de l’idole passive. Elle se découvre elle-même en chantant Le Triomphe du temps et de la désillusion de Haendel (« un symbole en soi : j’y ai vu mon futur »).

« Grâce à Harnoncourt, je découvrais la vigueur, la richesse, l’éclat des partitions baroques originales. Je réalisais combien la tradition d’interprétation romantique, par strates successives, avait simplifié, étouffé, dans un vibrato de plus en plus envahissant, toute une palette de couleurs, de nuances, de dynamiques absolument uniques de l’histoire de la musique. À partir du XIXe siècle, les voix montent en puissance afin de pouvoir franchir le mur du son d’une fosse d’orchestre de plus en plus étoffée. Le volume prend le pas sur la sensibilité. L’aigu triomphe ; jusqu’aux extrêmes actuels. » [...]

Révolutionnaire, Cecilia ? Mais oui :

« Les gens sont tellement bombardés d’informations qu’ils ne distinguent plus (politiciens compris) réalité et fiction, ils échangent des commérages sur Internet, ne savent plus parler, jouer, établir le contact avec l’autre. Ils parlent de spectacles qu’ils n’ont pas vus mais dont ils ont lu les critiques. Ils s’entourent du savoir des choses sans vivre ces choses, construisent leur propre tombe avant d’être morts. »

La musique, le chant, sont des façons de vivre constamment, jusqu’au bout. Pas de temps perdu, pas de temps mort.

« Harnoncourt est quelqu’un qui a le courage de prendre la musique à bras-le-corps, non pas de manière agressive mais sans timidité, pour montrer ce qu’il éprouve au fond de lui, pour en tirer des accents exaltants. »

Le souvenir le plus émouvant pour Cecilia : « Le Requiem de Mozart sous la direction de Solti, à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. »

Elle insiste : elle veut être un instrument parmi d’autres, et non pas poussée artificiellement au premier plan. « Lorsque je chante, je dialogue avant tout avec la clarinette et l’alto. » La musique est d’abord une conversation, un échange, une transmutation, un art des renversements, le contraire, donc, de la publicité ou de la propagande. Elle doit laisser place à l’improvisation, à l’invention des cadences. « Le récitatif est une école de liberté. Sur scène, il défile dans ma tête comme je le parlerais dans la vie. J’attends alors de mes accompagnateurs — le clavecin ou l’orchestre — qu’ils réagissent à mon écoute. Cet art repose sur la flexibilité des musiciens qui devraient avoir la musique dans les doigts, dans l’archet, et les paroles dans la bouche. Et réciproquement. » Elle demande conseil à Harnoncourt. Il lui dit :

« Écoute, entends ce que l’orchestre te suggère avant d’entamer ta phrase. C’est lui qui te parle. »

Encore une fois, la grande erreur, la contre-révolution puritaine auront été de vouloir tout codifier en séparant la musique des mots. « Si vous lisez un manuscrit de Mozart, mis à part quelques piano et quelques forte, vous y trouverez très peu d’indications ; c’est à vous de créer la dynamique, comme dans tout ce qui a été composé auparavant. À cette époque le rapport entre le texte et la musique est aussi remarquable. L’esprit de la partition se perçoit à travers chaque mot. » Ce qui plaît à Cecilia dans Mozart, c’est sa simplicité. Elle entre en lévitation, dit-elle, dès la première note. Et ceci : « Mozart a composé toutes les étapes de l’évolution psychologique d’une femme. » Qui a fait mieux ? Personne. [...] [3]

Cecilia Bartoli & Nikolaus Harnoncourt (1)

Concentus Musicus Wien

Concert - W.A.Mozart

“Voi avete un cor fedele”

“Vado, ma dove ? Oh Dei !”

“Guince alfin il momento al desio, di chi t’adora”

“Un moto di gioia mi sento”

« Bella mia flamma, addio », etc...

Cecilia Bartoli & Nikolaus Harnoncourt (2)

Concert Joseph Haydn

Symphonie N°92 « Oxford »

26ème minute : Arianna a Naxos

49ème minute : Scena di Berenice

Entretien avec Harnoncourt à propos de Haydn

Berlin, juin 2009.

Extraits.

Le public de la Philharmonie de Berlin a acclamé votre interprétation d’Orlando Paladino. Les opéras de Haydn ont pourtant mauvaise réputation.

— C’est en effet très étrange. On ne les programme jamais au concert et encore moins dans les théâtres. Je ne me rappelle pas en avoir déjà vu un à l’affiche du Staatsoper de Vienne. Ils souffrent, comme l’œuvre entière de Haydn, d’un lourd préjugé. Bien évidemment, le surnom de « Papa Haydn » a gravement porté préjudice au compositeur. Mais il faut également reconnaître que ses opéras ne se distribuent pas facilement. Il y a presque toujours, dans chacun d’entre eux, un rôle quasiment impossible à attribuer, faute de chanteur. Ainsi, dans L’Infedelta delusa, le ténor doit atteindre le do aigu, dans un style tout autre que celui de Rossini bien sûr, mais aussi descendre jusqu’au si bémol. La basse doit évoluer entre le fa grave, ce qui en fait un voisin du Sarastro de La Flûte enchantée de Mozart, et monter jusqu’au la, limite souvent supérieure de bien des ténors. Je ne connais pas de chanteurs capables de tels écarts. Et puis il faut bien comprendre que ces opéras n’ont rien à voir avec le simple bel canto italien. Haydn recherche avant tout la vérité psychologique et musicale de ses personnages. Qu’on ne présente pas des œuvres aussi réussies et précieuses que ses opéras me dépasse...

La faiblesse de leur livret est souvent pointée du doigt.

— Ceux qui profèrent de tels avis sont d’une incroyable arrogance. Les livrets des opéras italiens, à l’exception de ceux de Métastase, ne peuvent pourtant pas cacher leur faiblesse, voire leur stupidité. Verdi reste un des rares à avoir su choisir ses textes avec intelligence. Cela dit, j’aimerais vraiment rencontrer ces arbitres de la qualité littéraire pour leur demander s’ils ont le niveau intellectuel pour affirmer de tels jugements. Je vous donne un exemple. Tous les journalistes que je connais m’ont toujours déclaré que le livret de Genoveva de Schumann ne tenait pas le coup et que la musique, très belle, ne saurait racheter la médiocrité du texte. Décidé à avoir l’avis d’un expert, j’ai consulté Peter von Matt, un des meilleurs germanistes actuels, et lui ai demandé son opinion ; il a passé trois mois à étudier la question et a fini par m’annoncer qu’il s’agissait d’un livret d’une très haute valeur. Cela m’a naturellement encouragé à diriger cette œuvre, et ce fut un grand succès : l’opposé de ce que prédisent la majorité des commentateurs. Cela prouve qu’il ne faut pas hésiter à faire travailler son esprit, à se forger ses propres idées et à savoir s’abstraire de ces idées toutes faites qui circulent d’un livre à l’autre, recopiées à l’infini.

Haydn fait l’objet d’une inévitable comparaison avec Mozart. Et il perd toujours !

— Oui, mais cela n’a aucun sens car il ne faut pas les approcher de la même façon. La collaboration de Mozart et de Da Ponte a épuisé les possibilités du genre. Il leur était impossible d’aller au-delà des trois opéras qu’ils ont réalisés ensemble. C’est une rencontre unique. Haydn et Beethoven n’ont pas eu le même bonheur. Beethoven voulait absolument écrire des opéras. Il a eu la chance de disposer du livret de Fidelio mais ensuite il n’a jamais trouvé de quoi le satisfaire. Il a envisagé une fois de travailler sur un texte de Grillparzer mais il a vite renoncé. Il ne faut pas confondre poésie et livret. Ce dernier doit évidemment reposer sur une intrigue et avoir du sens, mais il doit en outre se prêter à la mise en musique.

Livret ou pas livret, Haydn a de toute façon la réputation de ne pas « vendre ». Les éditeurs redoutent toujours les projets Haydn, symphonies comprises. Ils craignent de voir les disques rester dans les bacs...

— Je ne peux pas y croire. Les symphonies de Haydn atteignent la perfection — une perfection propre à son auteur puisque Haydn a un langage bien spécifique. Giuseppe Carpani explique dans sa biographie Le Haydine publiée en 1812 (que Stendhal n’hésitera pas à plagier) comment le compositeur travaillait : souvent il s’inspirait d’un fait ou d’un visage pour tracer un plan qu’il détruisait ensuite. Trop souvent, on croit ses symphonies faciles à jouer et on les répète à peine. J’ai travaillé dix-sept ans dans un orchestre. Je me souviens très bien que nous jouions régulièrement ces symphonies en début de programme... en les déchiffrant. Evidemment, c’était effroyablement ennuyeux. Aujourd’hui, lorsque je les dirige, je prends beaucoup de temps à les préparer avec l’orchestre, à comprendre pourquoi il y a une modulation ici et pas là, pourquoi Haydn demande un silence, l’élément le plus fort de la rhétorique. C’est une musique extrêmement construite dont il faut saisir tous les principes. Quelques années auparavant, j’avais inclus une symphonie de Haydn dans un programme classique que je travaillais avec l’Orchestre philharmonique de Vienne. Les musiciens m’ont demandé de la répéter plus en profondeur car elle ne leur semblait pas aussi évidente que ça. Ne considérer cette musique que comme légère et facile à jouer est une grave erreur. D’ailleurs, Haydn a beaucoup pâti de ce manque de considération. Et sa malice, son humour n’ont pas été compris. Haydn n’est pas seulement drôle, il possède également un esprit très vif. Il aime surprendre son auditoire.

Comment le traduit-il dans sa musique ?

— Prenons l’exemple du menuet, cette danse soliste extrêmement importante en France au temps de Louis XIV. Quand il inclut des menuets dans ses Symphonies « Parisiennes » ou « Londoniennes », Haydn sait qu’il s’adresse à un public qui en connaît la complexité, mais aussi, par la pratique, la façon exacte de les exécuter. Or il prend plaisir à leur donner une tournure inhabituelle, un élan tel qu’un danseur ne pourrait que s’emmêler les pieds et finir par terre. N’oublions pas que Haydn vient d’une région d’Autriche traversée par des musiques croate, hongroise et allemande — cette dernière plutôt paysanne, venue des Alpes. Son écriture se nourrit de ces influences et donne souvent des pages surprenantes ; certains menuets ont ainsi des airs de danses slaves. D’ailleurs, pour en revenir à Orlando Paladino, certaines mélodies que chante Pasquale me semblent directement venir des campagnes du Burgenland, la partie la plus orientale de l’Autriche, là même d’où Haydn est originaire.

Vous évoquiez le public de Haydn attendant tel ou tel pas dans un menuet. Le mélomane contemporain peut-il apprécier pareilles subtilités ?

— Sans doute pas parce notre système éducatif se montre déficient. Les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter, mais ils ont aussi le droit de s’initier aux arts et pas seulement à la musique. Or les responsables politiques ne semblent plus distinguer l’essentiel de l’accessoire. Les arts appartiennent naturellement à la première catégorie. Comme l’écrivait Pascal, il faut pouvoir équilibrer la raison arithmétique et la raison du cœur. Je pense qu’Einstein n’aurait pas découvert la loi de la relativité s’il n’avait pas pratiqué le violon...

Vous semblez douter du système éducatif actuel. La culture est pourtant à la mode et les musées ne désemplissent pas.

— Très bien, je m’en réjouis, mais je doute vraiment que la réalité soit aussi encourageante... Je sais ce que j’ai appris à l’école et ce qu’on y enseigne aujourd’hui. Si un enfant n’a pas la chance de grandir dans une famille propice aux arts, il risque de les ignorer sa vie durant. Il faudrait chercher à savoir ce que voient les visiteurs de ces musées, ce qu’entendent les mélomanes ou ce que retiennent les lecteurs.

Les arts seraient-ils aujourd’hui simplement considérés comme un divertissement ?

— C’est malheureusement à craindre. Si j’écoute de la musique ou regarde un tableau en me disant simplement « c’est très beau », je suis passé à côté. Une œuvre d’art doit vous changer la vie, elle doit vous marquer. Or j’ai l’impression que la pratique culturelle actuelle reste très superficielle. Admirer une peinture sans en connaître la signification, les références à la mythologie antique ou à La Bible n’a pas de sens. « C’est très bien peint, c’est très joliment fait », voilà à peu près tout ce qui restera...

Vous donnez l’impression que l’art, et vos interprétations le confirment, ne peut se penser qu’avec sérieux.

— Avec sérieux et esprit.

Mais comment trouver l’équilibre ? Votre façon de diriger la musique légère, Offenbach ou Johann Strauss, laisse toujours apparaître une ambiguïté, un doute.

— Oui, il y a toujours une larme au-dessus du sourire. Le comique pur n’existe pas. Rôdent toujours des ombres en arrière-plan. Quand je dirige Johann Strauss, je ressens toujours une certaine douleur.

Il composait pourtant ses valses pour faire danser le public, non ?

— Pas seulement. Le plaisir simple, sans aucun sentiment, est impossible. Bien sûr, certaines musiques d’aujourd’hui ne prétendent à rien d’autre. Mais Johann Strauss était un très grand compositeur. Ses danses expriment davantage que de la bonne humeur et de la joie. Une musique seulement gaie n’a pas grande valeur.

Ce mélange de sourire et de larmes que vous évoquez est-il typiquement autrichien ? La littérature de ce pays à la fin du XIXe siècle semblerait l’affirmer.

— Je suis certes autrichien mais je pense que cela relève davantage de la nature de l’art que d’une nation particulière. L’art se nourrit toujours de gravité et de légèreté, de bas et de haut.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Philippe Sollers