Avec Ph. Sollers, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Eugène Delacroix.

Les choix de Philippe Sollers pour illustrer le texte :

Marcel Duchamp : « Roue de bicyclette », « Nu descendant un escalier », Le joueur d’échecs

La messe : Juste une image de colombe symbolisant l’Esprit saint.

La corrida avec Picasso et Ernest Hemingway : « Mort dans l’après-midi »

Le bordel, la luxure avec le Picasso érotique débridé de la fin de sa vie et sa série de dessins : Raphaël et la Fornarina, inspiré d’Ingres et « Femme caressant un perroquet » choisi par Sollers pour conclure cette brève vidéo en forme de credo : « ce que je crois », ou d’épitaphe.

Ci-après, quelques commentaires sur ces choix qui comme dans le miroir de Raphaël et la Fornarina renvoient indirectement, une image de Sollers : un mix de sacré (la religion), où s’entremêlent la vie et la mort (la corrida), la femme et le sexe (le bordel), le tout initié par un joueur, et un avant-gardiste qui s’il n’était pas Marcel Duchamp pourrait s’identifier à Sollers.

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp

![]() « Roue de bicyclette », 1913/1964

« Roue de bicyclette », 1913/1964

L’original de "Roue de bicyclette", perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée en 1964 sous la direction de Marcel Duchamp par la Galerie Schwarz, Milan, constitue la 6e version de ce Ready-made.

Assemblage d’une roue de bicyclette sur un tabouret

Métal, bois peint

126,5 x 31,5 x 63,5 cm

Exemplaire : Rrose

Signé sous le siège du tabouret : Marcel Duchamp

Sur une plaquette en cuivre gravée : Roue de bicyclette ; Marcel Duchamp 1964, ex. Rrose/ Edition Galerie Schwarz, Milan

Achat, 1986

© Succession Marcel Duchamp / Adagp, Paris

Considérée rétrospectivement comme le premier ready-made de Marcel Duchamp (1887- 1968). D’autres lui succéderont jusqu’au début des années 1920. Duchamp invente l’expression ready-made (objet déjà tout fait) en 1915. En 1923 il délaisse l’art pour se consacrer au jeu d’échecs.

Tableau de Marcel Duchamp présenté dans la vidéo, peint en 1912, qui fit scandale lors de son exposition à l’Armory Show de New York en 1913, mais consacra la gloire de Marcel Duchamp et marqua le début de l’art moderne aux États-Unis.

Lieu d’exposition : Philadelphia Museum of Art

Dimensions:1,47 m x 90 cm

Analyse

Le nu est un objet de représentation codifié répondant à certains critères. Or, ici, le nu ne pose pas mais est montré dans une figuration de mouvements. Il y a donc une rupture avec le code du nu classique. Cette peinture renvoie en fait aux codes de la représentation cubiste tout en s’en écartant un peu. On y retrouve en effet des compositions, des formes, une volonté de faire valoir des géométries, des figures, deux aspects simultanés d’une figure dans l’espace. Une chose est cependant inattendue : il y a un certain dynamisme, alors que les cubistes prônent une forme figée. C’est donc en quelque sorte une contestation du cubisme. Cette volonté de saisir le mouvement renvoie au futurisme et sera une des premières ruptures produites par Duchamp dans l’esthétique moderne.

Crédit : wikipedia.org/

Commentaire de Marcel Duchamp :

« Cette version définitive du Nu descendant un escalier, peinte en janvier 1912, fut la convergence dans mon esprit de divers intérêts, dont le cinéma, encore en enfance, et la séparation des positions statiques dans les chronophotographies de Marey en France, d’Eakins et Muybridge en Amérique. Peint, comme il l’est, en sévères couleurs bois, le nu anatomique n’existe pas, ou du moins, ne peut pas être vu, car je renonçai complètement à l’apparence naturaliste d’un nu, ne conservant que ces quelques vingt différentes positions statiques dans l’acte successif de la descente. Avant d’être présenté à l’Armory Show de New York en 1913, je l’avais envoyé aux Indépendants de Paris en février 1912, mais mes amis artistes ne l’aimèrent pas et me demandèrent au moins d’en changer le titre. Au lieu de modifier quoi que ce fût, je le retirai et l’exposai en octobre de la même année au Salon de la Section d’or, cette fois sans opposition. (...) Je me sentais plus cubiste que futuriste dans cette abstraction d’un nu descendant un escalier : l’aspect général et le chromatisme brunâtre du tableau sont nettement cubistes, même si le traitement du mouvement a quelques connotations futuristes. »Entretien avec l’artiste réalisé par Philippe Collin en juin 1967

par Frederic Chomier| Jul, 08 2013

Peintre, plasticien, homme de lettres Marcel Duchamp était un artiste à plusieurs facettes. Sa passion pour les échecs est moins connue du grand public .

Après s’être consacré à la création et à la peinture qui l’ont rendu célèbre, Marcel Duchamp est devenu un joueur d’échecs à part entière, d’un excellent niveau, dont la carrière est, elle, paradoxalement plutôt inconnue du grand public.

En effet, vers 1918 au fait de sa gloire, il se retire du monde de l’art et se passionne intensément pour le " noble jeu ".

Il participe même au tournage du film avant-gardiste Entracte de René Clair. Dans la première scène du film, il joue aux échecs avec Picabia sur le toit du théâtre des Champs-Elysées.

Parmi une multitude de prestations échiquéennes, ce personnage exceptionnel a participé entre 1923 et 1935, à plus de trente compétitions officielles, tant nationales qu’internationales, dont cinq championnats de France, quatre olympiades et neuf tournois internationaux. Egalement chroniqueur d’échecs au journal parisien Ce soir et nommé maître de la Fédération Française d’Echecs, Marcel Duchamp a co-signé en 1932 un ouvrage théorique remarquable en trois langues : l’opposition et les cases conjuguées sont réconciliés. Un livre, depuis longtemps introuvable que seuls quelques rares collectionneurs possèdent. .

Tous les joueurs d’échecs sont des artistes

« Si tous les artistes ne sont pas des joueurs d’échecs, tous les joueurs d’échecs sont des artistes. »

Tel était l’avis de Marcel Duchamp qui l’expliquait ainsi :

« Dans les échecs, la beauté n’est pas une expérience visuelle, comme en peinture. C’est une beauté plus proche de celle qu’offre la poésie. »

Marcel Duchamp a poussé très loin la recherche d’une convergence entre les échecs et l’art au point de mettre en concurrence ces deux pratiques. [...]

« La peinture ne doit pas être exclusivement visuelle ou rétinienne. Elle doit intéresser aussi la matière grise, notre appétit de compréhension. Il en est ainsi de tout ce que j’aime : je n’ai jamais voulu me limiter à un cercle étroit et j’ai toujours essayé d’être aussi universel que possible. C’est pourquoi par exemple, je me suis mis à jouer aux échecs. En soi, le jeu d’échecs est un passe-temps, un jeu, quoi, auquel tout le monde peut jouer. Mais je l’ai pris très au sérieux et je m’y suis complu parce que j’ai trouvé des points de ressemblance entre la peinture et les échecs. En fait, quand vous faites une partie d’échecs, c’est comme si vous esquissiez quelque chose, ou comme si vous construisiez la mécanique qui vous fera gagner ou perdre. Le côté compétition de l’affaire n’a aucune importance, mais le jeu lui-même est très, très plastique et c’est probablement ce qui m’a attiré. »Marcel DUCHAMP

Notons que sans être joueur d’échecs, Philippe Sollers se revendique aussi comme joueur. Son livre largement autobiographique, Portrait du Joueur l’affirme dans son titre.

Né le 8 juillet 1887, mort le 2 octobre 1968, Marcel Duchamp est resté un artiste atypique jusqu’au bout puisqu’il avait demandé à être enterré à Rouen sous cette épitaphe : " d’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent ".

Crédit : http://www.abc.es/20120419/cultura-cultural/abci-marcel-duchamp-escritos-201204191943.html

Hemingway : « Mort dans l’après-midi »

Mort dans l’après-midi (Death in the Afternoon) est un récit publié en 1932. Le thème en est la passion (afición) qu’Hemingway éprouva toute sa vie pour l’art tauromachique.

Quatrième de couverture

« La queue du taureau se dressa, sa tête se baissa. Il chargea, et, quand il atteignit Hernandorena, l’homme agenouillé fut enlevé d’un bloc, balancé en l’air comme un paquet, les jambes alors dans toutes les directions, puis retomba à terre... Hernandorena se leva, avec du sable sur son visage blanc, et chercha après son épée et l’étoffe. Quand il se mit debout, je vis, dans la soie lourde et le gris maculé de ses culottes de location, une ouverture nette et profonde par où l’on voyait le fémur à nu depuis la hanche et presque jusqu’au genou. »

Résumé

Dans les années 1920, Hemingway est devenu un aficionado de l’art de la tauromachie après avoir assisté aux fêtes de San Fermín de Pampelune qui sert de cadre au roman Le soleil se lève aussi. Dans Mort dans l’après-midi, il discute de la métaphysique de la tauromachie, l’associant à un rituel, presque à l’égal d’une cérémonie religieuse, point de départ pour l’écrivain d’une interrogation sur l’essence de la vie et de la mort.

Humour

Une veine humoristique parcourt Mort dans l’après-midi. Elle revêt diverses formes liées à l’observation de la culture hispanique, à la distance prise avec les conventions, notamment dans le dialogue imaginaire avec la vieille dame (Gertrude Stein ?) (what is moral is what you feel good after). « L’élégance sous la pression » est l’une des vertus cardinales du héros hemingwayien, « homme naturel » que symbolise le matador. Pareille vision est singulièrement génératrice d’humour. Elle est l’expression d’une expérience personnelle du sacré, de la violence et de la mort (exutoire et exorcisme). Elle s’inscrit fortement dans la tradition de l’humour américain ; demi-dieux comiques de la Frontière, « conte mensonger » (tall tale) avec animaux mythiques et exploits cynégétiques. Par exemple, la typologie des figuras se conjugue souvent sur le mode comique (Belmonte par exemple), sans toutefois porter atteinte à leur prestige dans l’histoire de la tauromachie.

Picasso : Raphaël et la Fornarina

En 2001, Le Musée du Jeu de Paume réunissait 336 oeuvres de Picasso, dont plus de la moitié n’avaient jamais été montrées en France. Toutes concernaient l’un des thèmes de prédilection de l’artiste - la scène érotique. Un thème, mais quantité d’acteurs et de multiples déclinaisons, aux représentations de laquelle Picasso s’est attaché tout au long de sa vie : on se trouve là devant une sorte de journal de bord, qui, des premiers croquis d’adolescence aux séries de gravures des dernières années, rend compte de la manière dont s’élabore l’oeuvre. Journal de bord mais aussi journal intime, où l’on peut déchiffrer, en filigrane, les rapports entre l’oeuvre et la vie amoureuse et fantasmatique de l’artiste.

La scène est parfois donnée brute, mais souvent inscrite dans un dispositif qui introduit le regard du ou des tiers. La femme, l’amant, le voyeur : un dispositif classique des représentations érotiques, mais que Picasso renouvelle en le confrontant à son symétrique : le modèle, l’artiste, l’amateur, posant ainsi - assez crûment - la question du rapport entre désir et art.

Le 18 décembre 1968, une galerie parisienne expose 21 gravures du Minotaure, exécutées entre mars et octobre. Thème général : Raphaël et la Fornarina, séquences érotiques directes. Les gravures sont présentées dans une salle privée et fermée à clé, par crainte des représailles policières. Vous vous frottez les yeux, vous avez bien lu. La police, pourtant, n’est pas intervenue contre cette exposition maoïste. Un an plus tard, à Avignon, Picasso fait scandale aux yeux de la critique anglo-saxonne, « gribouillages incohérents exécutés par un vieillard frénétique dans l’antichambre de la mort ». Avez-vous déjà vu un Américain ou une Américaine admirant Le Viol de Lucrèce du vieux frénétique Titien peignant avec ses mains à Venise ? Moi non.

Le 18 décembre 1968, une galerie parisienne expose 21 gravures du Minotaure, exécutées entre mars et octobre. Thème général : Raphaël et la Fornarina, séquences érotiques directes. Les gravures sont présentées dans une salle privée et fermée à clé, par crainte des représailles policières. Vous vous frottez les yeux, vous avez bien lu. La police, pourtant, n’est pas intervenue contre cette exposition maoïste. Un an plus tard, à Avignon, Picasso fait scandale aux yeux de la critique anglo-saxonne, « gribouillages incohérents exécutés par un vieillard frénétique dans l’antichambre de la mort ». Avez-vous déjà vu un Américain ou une Américaine admirant Le Viol de Lucrèce du vieux frénétique Titien peignant avec ses mains à Venise ? Moi non.

(L’Éclaircie, p. 160.)

Les dessins et séries sont aussi l’occasion de mettre en scène un débat avec d’autres peintres, dont Picasso s’est inspiré, ou auxquels on l’a comparé. Delacroix, Degas, Ingres, Raphaël... Au départ donc de séries telles que Michel-Ange et la Fornarina, ou Degas chez les filles, une toile bien construite, finie, dominée - Raphaël et la Fornarina par Ingres,L’anniversaire de la patronne par Degas. A l’arrivée, une interprétation libre. Via une vingtaine d’estampes et eaux-fortes, Picasso imagine et nous donne à voir tout ce que la toile ne nous dit pas. Il élargit le cadre spatial et temporel.

Dans Raphaël et la Fornarina, Picasso fait pis encore : il reprend les mêmes éléments, le modèle, le peintre et la toile, mais rajoute un tiers, le Pape en spectateur - avec interventions ponctuelles de Michel Ange caché sous le lit. Ce théâtre reconstitué, il y multiplie les scènes d’érotisme et de création, qui vont à l’encontre du message d’Ingres. Ingres montre Raphaël qui, subjugué par son modèle, perd sa force créatrice au profit de l’activité érotique. Son Raphaël contemple mélancoliquement une toile à peine ébauchée, tandis que la Fornarina, par sa présence enveloppante, semble le réduire à la passivité. Picasso, dans sa série, multiplie au contraire les toiles, ou les différents états d’une même représentation. Pas d’inertie, au contraire un trop plein de puissance. Ce Raphaël-ci paraît constamment dans l’activité : activité érotique mêlée à l’activité créatrice. Pinceaux et palette à la main, on ne sait plus s’il peint son modèle ou s’il peint sur son modèle. La Fornarina, femme, c’est aussi la réalité vivante qu’il doit poser sur sa toile. Il multiplie les étreintes et les formes de représentation. Il se donne lui-même en représentation sous les regards du Pape (du Père ?)

Picasso, le grand héros du XXème siècle : personne ne l’a contrôlé, il a fait ce qu’il a voulu, il est passé à travers le miroir, aucune femme n’a de secret pour lui, il en voit toujours deux ou trois en une seule.

Philippe Sollers,

Eloge de l’Infini / « Adieu vingtième siècle », Folio p. 704

" L’art n’est jamais chaste... "

Cette relation dynamique entre activités érotique et créatrice, ainsi que la confusion entre le modèle et sa représentation, se retrouvent dans plusieurs autres dessins ou toiles. Mais qui est moteur dans le mouvement de création ? Où se trouve le réel ? Qui subjugue et qui est subjugué ? Dans "Le peintre et son modèle" (été 14), le peintre dessiné au crayon contemple pensivement le modèle, coloré lui, comme la toile et le paysage à l’arrière-plan. Dans "Homme nu regardant une femme endormie" (1922), c’est l’homme à l’inverse qui est peint aux trois quarts, tandis que la femme est esquissée au crayon ; l’homme entre et sort de cet espace où se trouve la femme. Dans "Sculpteur et son modèle avec la tête sculptée du modèle" (1933), le sculpteur étreint la jeune femme (Marie-Thérèse), mais son regard désigne la tête sculptée - tandis que Marie-Thérèse, elle, nous regarde. L’un est dans la création, l’autre dans l’espace de l’émotion. La réalité, pour être mieux saisie, est reproduite, dédoublée, entourée d’un faisceau de regards et de reflets, livrée à la toute-puissance d’une[ mère maquerelle (la Célestine) et pour finir réduite à l’immobilité. Mais elle n’est jamais totalement possédée. C’est peut-être ce qui donne une telle violence aux Zeus et Minotaures enlevant ou violant de belles évanouies ou aux taureaux tuant des femmes toréro. On peut bien sûr y lire un certain rapport machiste de Picasso avec le féminin, et tout aussi bien le reflet de ses amours passionnels, ses modèles se trouvant fréquemment être ses maîtresses. Mais cette femme offerte, alanguie ou évanouie, cette femme fuyant, luttant pour s’échapper, n’est plus une femme : c’est la représentation de la femme, c’est la peinture, et c’est le réel tout aussi bien. On peut atteindre la plénitude dans l’action, le mouvement, semble dire Picasso, mais cette plénitude ne persiste pas, sinon dans sa représentation. La lutte pour donner corps au désir, pour saisir l’érotisme, devient alors combat quotidien pour créer des représentations dynamiques, ouvertes, fluctuantes, qui cherchent à provoquer éveil initiatique - et émoi charnel. " L’art n’est jamais chaste ", disait Picasso. Nous nous en doutions.

Crédit : Carole Menahem, mars 2001

Picasso érotique en librairie

![]() DVD réalisé par Valérie Manuel

DVD réalisé par Valérie Manuel

Editions Montparnasse, 2001

L’œuvre de Picasso est tout entière érotique ; depuis ses premiers dessins jusqu’aux derniers réalisés quelques semaines avant sa mort à l’âge de 92 ans. Pour Picasso qui disait "L’art et la sexualité, c’est la " " même chose ", il n’y a pas de différence entre l’art et l’érotisme. Toute sa vie Picasso a cherché la vérité en regardant véritablement les choses en face, en créant tantôt des images de rêve et d’émotion, tantôt des visions inacceptables pour forcer le regardeur à comprendre qu’il vit dans un drôle de monde. Chaque femme a été pour lui le moyen de préciser ce qui l’attire et ce qui l’effraie dans la passion amoureuse. Picasso érotique décline le féminin à travers les expériences d’une longue vie amoureuse, peuplée de nombreuses compagnes. Il raconte les désirs, émois, angoisses, pulsions et voluptés de l’artiste qui peuvent aussi trouver un écho en chacun de nous.

![]() Picasso érotique par Dominique DUPUIS-LABBE

Picasso érotique par Dominique DUPUIS-LABBE

« L’art n’est pas chaste [...] ou bien, s’il l’est, ce n’est pas de l’art. » En quelques mots, Picasso résuma le désir et le besoin de centrer son œuvre sur l’érotisme. Il tenta de comprendre ou de se perdre dans les vertiges de l’amour et du sexe, en particulier par le thème récurrent de l’étreinte, ce moment d’abîme où le regard de l’autre ouvre sur la connaissance de soi, sans en esquiver le caractère d’affrontement, d’appropriation, oscillant entre l’émerveillement et la terreur. Des représentations de maisons closes de Barcelone au début du siècle à celles de la Maison Tellier de 1971, en passant par les accouplements fiévreux des années 1930 et le jeu du voyeurisme à la fin de sa vie, Picasso nous convie à suivre un parcours amoureux sensuel et cruel, tendre et bestial, celui d’un homme qui avouait : « Au fond, il n’y a que l’amour. Quel qu’il soit. »

![]() Raphaël et la Fornarina d’Ingres

Raphaël et la Fornarina d’Ingres

(Musée du Louvre)

Raphaël, assis, enlace la Fornarina, un bras appuyé contre le chevalet où est esquissé le portrait de sa maîtresse. Il tient un pinceau et regarde son œuvre. La jeune femme au buste dénudé, assise sur ses genoux, tourne son regard vers le spectateur. La scène se passe dans l’atelier du peintre et l’on distingue à l’arrière plan l’imposante Transfiguration du Vatican ainsi qu’une silhouette sombre qui est sans doute celle de son assistant, Giulio Romano. Les deux figures centrales forment un jeu de courbes qui tranche sur un fond de lignes géométriques et de formes triangulaires. Ingres utilise la couleur : des verts, des marrons et un rouge éclatant réparti dans plusieurs endroits sur la toile qui contraste avec le vêtement noir du peintre. Ces couleurs renvoient à celles de la Transfiguration située à l’arrière plan. Alors qu’il prône le primat du dessin - "le dessin est la probité de l’art" dit-il -, il se révèle ici excellent coloriste. Cette œuvre manifeste la grande admiration d’Ingres pour Raphaël. Quand il peint la première version du tableau (1813 perdue), Ingres est à Florence après avoir séjourné pendant plusieurs années à Rome où il a pu étudier les œuvres du "divin" Raphaël. Inspiré des Vies d’artistes de Vasari (1555).

Comme dans de nombreuses œuvres, Ingres utilise l’auto citation et l’on reconnaît le visage et le turban de la Grande Odalisque réalisée en 1814. Pour représenter Raphaël, il synthétise plusieurs portraits ou autoportraits du peintre urbinate. Les premières versions de cette toile (1813-1814), plus sobres, ne comprenaient pas la Transfiguration mais dans deux d’entre elles, Ingres avait déjà fait référence à Raphaël en incluant la Vierge à la chaise. Le thème de Raphaël et la Fornarina illustre un sujet cher aux artistes : celui des rapports du peintre avec son modèle

Maryvonne Cassan,

professeur d’histoire des arts

Crédit : Louvre

La Fornarina de Raphaël

La Fornarina

Raphaël, 1518-19

Huile sur bois, 85 x 60

Palais Barberini, Rome

ZOOM : cliquer l’image

Par Colonna-Césari Annick, L’Express 18/10/2001

Le peintre préféré du pape Jules II était un grand amoureux

Avec son sourire ingénu et ses grands yeux de jais innocents, elle est délicieuse, la Fornarina. Piquante, un brin perverse, sous le voile indécent d’où jaillissent des seins menus. Selon Vasari, elle fut le modèle et la maîtresse de Raphaël, une certaine Margherita, fille de boulanger, d’où son surnom [1] était le modèle et maîtresse de Raphael. Archétype de la relation modèle-artiste,

Il en était tellement amoureux que l’un de ses commanditaires, le banquier Agostino Chigi, dut installer la belle sous son toit pour permettre au peintre de terminer son chantier dans la sérénité. Ce dernier mourut, dit-on, d’ "excès sexuels", un vendredi saint, le 6 avril 1520, à l’âge de 37 ans. Au sommet de la gloire.

Crédit : L’Express

Durant ses dernières années, l’énergie de Raphaël s’oriente vers l’activité publique, ou du moins vers des commandes de personnages influents de la ville ou des états pontificaux. Il conçoit ainsi la villa Madama, pour Giulio cardinal de Medicis.

Le célèbre portrait d’une jeune femme, appeléLa Fornarina, doit être apprécié dans cette perspective. La signature est gravée sur le ruban mince que la jeune fille porte juste sous son épaule gauche. La tradition l’identifie avec Margherita Luti, fille de Francesco Senese, boulanger important du quartier romain de Santa Dorotea.

Décrit par Vasari, La Fornarina a été également peint par Raphaël en femme voilée (Palazzo Pitti), La figure de La Fornarina a été au centre du mythe romantique de la muse développé au dix-neuvième siècle qui a grandi autour de la personnalité de l’artiste et de celle qui fut certainement sa maîtresse et qui entra au couvent de Santa Apollonia juste après la mort du peintre.

La peinture, datable aux environs de 1520, année de la mort de Raphaël est restée dans son atelier et a probablement été terminée par Giulio Romano, son élève le plus doué. Récemment, une analyse radiographique a en effet déterminé que le tableau a été peint en deux étapes successives. Le fond original, un paysage léonardesque avec bosquet et temple consacré à Venus a disparu au profit d’un lourd effet de clair-obscur.

Très tôt, des copies de ce tableau ont circulé. La plus célèbre est aujourd’hui à la Galerie Borghese.

Crédit : http://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/raphael/portraitdelafornarina.htm

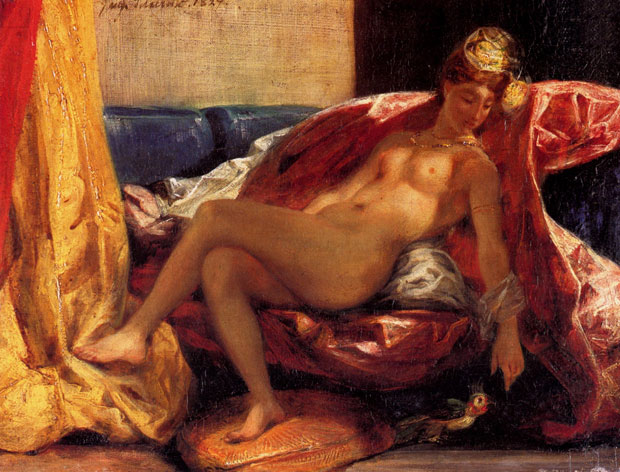

Eugène Delacroix - « Femme caressant un perroquet »

(Musée du Palais des Arts de Lyon)

Vers 1926 ou 1927, Léon Rosenthal, directeur depuis 1924, met en chantier la réalisation d’un livre collectif consacré à la présentation commentée d’une cinquantaine de chefs-d’œuvre des musées de Lyon sous le titre Le Florilège des Musées du Palais des Arts de Lyon.

Ayant pris en charge la présentation d’une œuvre de Delacroix, Rosenthal aurait pu arrêter son choix sur quelque tableau de taille imposante, tel que Mort de Marc-Aurèle, entré au Musée de Lyon depuis cinquante ans. Il a préféré une peinture de dimension beaucoup plus modeste, la Femme caressant un perroquet.

Pourquoi ce choix ? Œuvre classée, « mineure », la Femme caressant un perroquet occupe malgré ses dimensions réduites une place éminente.

Certes, le sujet peut paraître insignifiant : quoi de plus banal qu’un nu ? Même le geste assigné à la femme allongée sur un sofa de caresser un oiseau à terre n’est pas sans précédent dans l’histoire de l’art. Mais l’insignifiance du sujet est rachetée par d’autres considérations. Celles-ci se réfèrent à la crise pudiquement qualifiée de « sentimentale ou sensuelle ». Rosenthal laisse à un expert, M. Raymond Escholier, le soin d’en décrire l’objet. II ne s’agit plus d’une Vénus fournie par l’histoire de la peinture, mais d’un corps « admirablement modelé, le cou bien attaché sur les épaules tombantes, le sein arrondi, la courbe du bras droit accompagnant la courbe exquise du ventre, le magnifique allongement des cuisses et des jambes ». On ne sait bientôt plus si ce corps est décrit sur la toile ou imaginé dans l’atelier du peintre. A ce blason, l’auteur ajoute en son nom propre « certains volumes un peu forts sur lesquels il serait délicat d’insister » et qui, nous dit-il, rappellent le caractère de Mademoiselle Rose, un modèle favori de l’artiste à cette époque ».

(Le corps du modèle, le désir du corps de son modèle par l’artiste, c’est aussi le thème des dessins érotiques de Picasso « Raphaël et la Fornarina ». Là est la clé. )

De l’évocation du corps de Mlle Rose, Rosenthal passe à la transfiguration du thème inspirateur par la magie de la facture : sont mentionnées « l’arabesque des lignes qui détermine un rythme imprévu » ; la virtuosité « d’un pinceau libre et large »... il reste dans Femme caressant un perroquet, un superbe corps de femme, avec en prime le passage salutaire du romantisme exalté à un art plus simplement réaliste.

Crédit : D’après http://tristan.u-bourgogne.fr/Rosenthal/

![]() La sensualité et le perroquet chez Flaubert

La sensualité et le perroquet chez Flaubert

À la mention du perroquet, c’est Un cœur simple qui vient immédiatement à l’esprit. Cependant, au cœur du bestiaire flaubertien, le perroquet tient une place intra- et intertextuelle essentielle. On le retrouve notamment dans Salammbô, La Tentation de saint Antoine, les ébauches de Madame Bovary et La légende de saint Julien l’Hospitalier. Le perroquet semble permettre à Flaubert, de façon parfois très subtile, d’aborder les questions primordiales de son œuvre, questions d’ordre esthétique, érotique, éthique ou religieux.

Son aptitude au langage ajoutée à sa beauté exceptionnelle (quelle que soit son espèce) en fit, en tant qu’animal domestique, le compagnon du singe dans les maisons bourgeoises en particulier en Europe occidentale dès le Moyen Âge.

Au Moyen-Orient et en Inde, le perroquet était souvent le gardien de la vérité (aspect que Voltaire reprit dans Zadig). En effet, présent dans l’intimité des personnages, et même parfois omniprésent, puisqu’il peut aisément se déplacer en entrant et sortant par les fenêtres, il voit et entend tout, et surtout répète tout, en particulier les possibles infidélités d’épouses au foyer, raison pour laquelle il est aussi souvent présent dans les harems.

Résultat des voyages d’explorateurs, à partir du XVIe siècle, les perroquets sont importés de tous les continents et deviennent l’animal domestique préféré des gens fortunés. Compagnon des maîtresses de maisons, il demeure associé aux femmes plus qu’aux hommes. Entre le Moyen Âge et le XIXe siècle, le perroquet devient progressivement métaphore de l’amant réel ou manquant. Que la femme puisse éprouver une jouissance avec son animal domestique est, surtout au XVIIIe siècle, au cœur de plaisanteries obscènes assez répandues chez certains auteurs. Manushag Powell rapporte même que certains médecins de l’époque, qui voient en l’abstinence un danger pour la santé, préconisent aux femmes un substitut à l’amant, un caniche ou un perroquet, vers qui diriger leurs caresses.

Il existe effectivement de nombreuses reproductions de femmes jouant ou caressant leurs perroquets. Sur une estampe de 1640, « Femme agenouillée sur une chaise jouant avec un perroquet », un petit récit attribué à la femme confirme : « Il me cajole, il me caresse/ Imitant le langage humain/ Même il m’appelle sa maîtresse. » La Femme au perroquet de Tiepolo (1760-1761) perpétue cette représentation avec un buste de femme coquette, le sein dévoilé, portant un bel ara dans ses bras. Ce tableau, qui rappelle laJeune Femme au perroquetde Rosalba Carriera (c.1730), renvoie aussi à la toile de Hans Baldung Grien,La Madone aux perroquets(c.1527) dans laquelle la Vierge allaite l’enfant-Jésus, le sein découvert, et un perroquet vert sur l’épaule. Flaubert se servit de cette image dans laTentation, quand Hilarion décrit à saint Antoine : « À genoux sur le dos d’un perroquet, la déesse de la Beauté présente à l’Amour, son fils, sa mamelle ronde. »Marie a laissé sa place à Vénus, à moins que les deux figures ne soient liées, comme nous l’avons déjà vu plus haut. Elles sont, en effet, aux deux extrêmes des représentations de la femme : l’une est l’amour maternel et virginal, et l’autre l’amour physique.

Bien que les temps changent, le perroquet au XIXe siècle continue de se retrouver sur la main, le bras ou l’épaule des femmes dans les représentations aussi bien orientalistes que réalistes ou impressionnistes des contemporains de Flaubert. Parmi les plus connues : Femme caressant un perroquet ou Odalisque au perroquet d’Eugène Delacroix (1827), La Femme au perroquet de Gustave Courbet (versions 1861 et 1866), et La Femme au perroquet d’Édouard Manet (1866).

L’Odalisque au perroquet de Delacroix représente un décor vivement coloré où une odalisque se prélasse sur un sofa avec, à ses pieds, un perroquet dont les couleurs complètent celles de la palette du peintre. Sa main indolente pend et semble chercher l’oiseau pour le caresser. Les couleurs orientales sont accentuées par contraste entre la blancheur du nu et l’éclat des accessoires : turban, bijoux et perroquet. Cependant, la chaleur de l’ensemble n’efface pas l’ennui qui y règne. L’odalisque se trouve dans un intérieur magnifique mais elle n’a rien d’autre à faire qu’attendre le bon vouloir de son maître. Sa pose est à la fois langoureuse et léthargique..

Le perroquet représente toujours la question sexuelle féminine mais à la différence près que les artistes expriment à présent la captivité de la femme au XIXe siècle : que ce soit celle qui est claustrée chez elle, attendant le retour du mari, ou l’odalisque qui doit aussi assurer le plaisir de son maître. C’est la réalité derrière le fantasme.

Crédit : D’après http://flaubert.univ-rouen.fr/revue/article.php?id=66

et Brigitte Le Juez [2]

LIENS

Crédit : Le Point

Philippe Sollers : "Dans luxure , j’entends le mot luxe"

Philippe Sollers : "Dans luxure , j’entends le mot luxe"

Le Figaro Magazine, le 08/07/2011

Cet été 2011, « Le Figaro Magazine » revisitait les sept péchés capitaux, vus par des écrivains, des philosophes et des scientifiques. Certains en firent l’éloge, d’autres l’analyse, d’autres la critique. Pour commencer : la luxure selon Sollers. S’inspirant de sa vie, mais aussi de ses propres écrits sur ce sujet qu’il connaît par coeur, l’auteur de « La Guerre du goût », de « Femmes » et de « Trésor d’amour » n’a voulu répondre qu’« à une seule question, la seule qui vaille, la question essentielle »...

La luxure est-elle un péché ?

Philippe Sollers - Faut-il conserver aujourd’hui ce mot, dès lors que personne n’a la moindre idée de ce qu’il peut signifier ? Si je remonte au péché originel, vous me regarderez d’un air soucieux, avec une crainte quasi métaphysique. La luxure a-t-elle existé un jour ? Où ? Quand ? Comment ? Au paradis terrestre ? A la différence de tous les autres péchés, j’entends dans ce mot quelque chose qui me parle immédiatement du luxe, puis de luxuriance, qui est abondance, richesse, extrême facilité à produire - d’où la luxuriance d’un style. Le dictionnaire définit la luxure comme la recherche sans retenue des plaisirs de l’amour physique, des plaisirs sensuels. Je ne vois toujours pas où serait le péché, sauf à y flairer encore de vagues effluves théologiques. Mais qu’on se rassure : ce péché-là, dans notre indigence contemporaine, personne ne semble plus le mériter aujourd’hui. De tous les péchés capitaux, c’est donc le plus rare, le plus combattu, et désormais, le plus vaincu. Les deux grands vices étalés de notre époque, ceux que Dante aurait mis en enfer, sont l’avarice et l’envie. L’avarice ! L’envie ! Ouvrez les yeux sur tout ce qui se passe. A quoi l’on peut mesurer notre extrême misère, famine d’un côté, crispation possessive de l’autre. Pour ce qui est de la vision dépressive du sexe, le rapport commercial s’y emploie, merci !

Revenons donc à la luxure. Ce mot, lux, laisse voir la lumière ; luxus, l’excès, la débauche ; luxuria, l’exubérance, la profusion (en parlant des plantes), la fougue (en parlant des animaux). En général, cela veut dire somptuosité, n’est-ce pas ? Et pourquoi la signification humaine se résume-t-elle dans les dictionnaires en « vie molle et voluptueuse » ? Pourquoi faudrait-il que l’énergie végétale ou animale se transforme dans notre espèce en fade relâchement ? S’il y a un péché originel, c’est bien interprété ainsi. Dans Mauvais sang (Une saison en enfer), Rimbaud qualifie la luxure de « magnifique ». Il évoque ses ancêtres les Gaulois, avec l’idolâtrie, l’amour du sacrilège et tous les vices : colère, mensonge, paresse, mais « magnifique luxure »... Qu’est-ce donc qu’être gaulois ? Etre d’une gaieté libre et licencieuse. Rimbaud ajoute ceci, qui attire l’attention : « Les criminels dégoûtent comme des châtrés : moi, je suis intact, et ça m’est égal. » Le luxe s’accompagne donc d’aristocratie et de faste. Comparez avec la sexualité dans notre société, marchandise misérable. C’est pourquoi nous n’irons pas foncer sur une femme de chambre dans un hôtel de New York... Au reste, s’il s’y était produit un véritable acte de luxure, j’en aurais été le premier averti.

Le luxurieux, s’il existait, et j’en doute, n’aurait aucun des vices ordinaires. Serait-il orgueilleux ? Non, car la débauche ne peut qu’enseigner la modestie. Il n’y a pas de quoi se vanter lorsqu’on est un aventurier de ces régions : il y a de bonnes et de mauvaises aventures. On peut les classer - dans Femmes, j’en ai fait le relevé chimique et topologique.

Gourmand, le luxurieux ? Pas davantage, puisque la conscience du plaisir réclame une lucidité d’ascèse. Il ne peut y avoir de relâchement. La gourmandise ne serait donc pas au niveau de ce que l’on pourrait appeler un vice. Paresseux ? Eh non ! La luxure implique un éveil constant. Avare ? Encore moins. C’est quelqu’un qui respire dans la dépense, voyez Casanova... Envieux ? Oh ! La luxuriance est par définition tolérance. Coléreux ? Comment se livrer à la colère si l’on a joui ? Tout le monde est donc naturellement orgueilleux, gourmand, avare, envieux, paresseux, coléreux, mais très peu d’individus sont luxurieux. Si c’est un péché, il est noble par excellence. C’est un don et, même, une grâce divine aussitôt diabolisée par ceux qui en sont incapables et qui provoque, si elle se manifeste, un ressentiment inlassable.

Je vais vous énoncer maintenant une paradoxale vérité d’expérience : contrairement à ce qu’on pense, le diable est très puritain, alors que Dieu aime à se cacher dans la luxure - les récits de la Bible en sont témoins. « Ô libidinous God ! », soupirait Joyce. Y aurait-il un Dieu luxurieux sans cesse rejeté par l’humanité ? Je crois que oui. Dieu est luxurieux et l’humanité se trompe en en faisant le garant de la loi puritaine. Quand saint Paul s’exclame : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » -surabondance, nous y sommes ! -, il parle de la luxuriance. Et l’énervant catholicisme sera fondé sur le conseil insistant, obsédé, indirect, d’aller voir là si vous vous y retrouvez ! Je n’ai qu’un mot pour prouver ce que j’avance : l’Italie de la révolution catholique, non pas la Contre-Réforme, mais cette véritable liberté dans les formes où la luxure vous saute au visage, où tous les sens sont convoqués à la fois. Musique, peinture, Rome, Naples, Venise, avec Casanova... Comme dit Picasso, très inspiré sur cette affaire : « L’art n’est jamais chaste, on devrait l’interdire aux ignorants innocents, ne jamais mettre en contact avec lui ceux qui y sont insuffisamment préparés. Oui, l’art est dangereux. Ou s’il est chaste, ce n’est pas de l’art. »

L’une des plus folles bulles papales de Pie XII, Munificentissimus Deus, traite de l’Assomption - prendre une femme et l’« assompter » ! Arrêtez-vous devant la Vierge pourpre du Titien qui s’envole dans une transe de luxure... Quand le voile dissimulant la toile fut levé lors de l’inauguration à Santa Maria dei Frari devant la noblesse et le clergé de Venise, ce fut un cri de stupeur. Et de fait, il aurait fallu être aveugle, et même sourd, pour ne pas sentir en cet instant combien le peintre avait mêlé sa vie à son art. J’affirme donc que Lucifer ne dit pas : « Non serviam ! », « Je ne servirai point ! », mais plutôt (vérifiez, si vous êtes un aventurier ou une aventurière), « Non gaudiam ! », « Je ne jouirai pas ! ». Pour une démonstration d’envergure des ravages de l’ascétisme, et, dans le fond, de cette haine pour ce que l’on est incapable d’atteindre, voyez La Tentation de saint Antoine. Il n’est question que de cela.

Si vous êtes à Paris, ou si vous y passez, allez voir Manet au musée d’Orsay. Changez le titre d’Olympia, ce nu allongé, voluptueux, proprement révolutionnaire, pour « Luxure ». La foule de l’avant-dernier siècle s’était rassemblée pour hurler, cracher sur ce tableau, de même que sur Le Déjeuner sur l’herbe. Or, là, j’ai vu nos contemporains ne rien voir. Plût au ciel qu’ils trouvent cela absolument insoutenable, ou mal peint, ou dégoûtant ; jadis, les gens se ruaient contre ! Mais là, rien. Comment interpréter cette asthénie ? Sans doute pas par le progrès de nos mœurs. Si vous arrivez à entrer dans Olympia, dites-le moi. C’est un tableau qui vous regarde de façon particulièrement insolente et informée. Magnifique luxure, comme elle dit la vérité ! Comme elle angoisse l’hypocrisie économe et sa profonde fécalité ! Comme elle va débusquer le diable jusque dans les grimaces des dévotions supposées ! Parfois, de splendides et rares vipères ou hyènes dactylographes peuvent écrire comme Sade : « Heureux, cent fois heureux sont ceux dont l’imagination vive et lubrique tient toujours les sens dans l’avant-goût du plaisir. » Happy few... Oh, j’entends aussi Stendhal, qui a souffert de n’avoir pas le corps qu’il fallait pour se livrer à la luxure, mais dont l’esprit était si luxuriant : « Posséder n’est rien, c’est jouir qui fait tout ! »

Tout ce que j’ai vécu et écrit n’a eu pour objet que la luxure. D’où des ennuis divers et une réprobation de base, aussi bien cléricale que laïque. La censure morale, voir Nietzsche, peut prendre mille masques et même s’habiller de pseudo-profondeur, l’essentiel pour elle, le péché des péchés, la vertu intolérable est là. Comme la plupart des écrivains sont donc lâches, peureux, ennuyeux, engoncés, coincés, lents, exotiques, nostalgiques, étriqués, soumis, ramollis ! Comme les turpitudes du roman s’accroupissent aux étalages ! - la formule est d’Isidore Ducasse. Un roman sans luxure est illisible, la luxure, c’est le roman, c’est évident. On prend l’habitude dès l’âge de 12 ans de feuilleter les livres pour aller droit aux scènes érotiques. Il faut garder cette curiosité-là, mais la plupart des romans y échouent. Ils en rêvent tous, nous dit Freud, ce nouveau Copernic ; ils en rêvent tous chaque nuit, mais ils n’y arrivent pas. Peccato ! Dommage ! La luxure, c’est à la fois l’action, la contemplation, la méditation - donc, une connaissance -, la multiplicité, la variété, la relativité, l’école pratique de l’espace et du temps, le don des langues, la mathématique vibrante des nerfs et de l’invention ; la victoire toujours renouvelée sur la mort et ses légions d’hystériques pleureuses ; bref, le jazz, le grand jeu. Les surréalistes se sont arrêtés à cette limite. A la place, occultisme-écran et poésie-feuille de vigne. Nous sommes loin de Rimbaud...

Un tableau convaincant pour célébrer la luxure ? Manet, bien sûr, mais aussi n’importe quel Picasso de la fin de sa vie, qui a scandalisé les Américains. « Un vieillard sénile dans le couloir de la mort, habité par une lubricité dégradante ! » Cela a été écrit. Picasso valant très cher aujourd’hui, on n’ose plus rien dire. Mais si vous questionnez un peu, personne ne l’aime vraiment. Le dernier en date qui l’a attaqué de façon tout à fait hilarante est Houellebecq. Il l’a considéré comme un peintre laid, stupide, malfaisant, inférieur à bien d’autres artistes abstraits. Notre nouveau Goncourt a répété qu’il préférait Chagall à Picasso, en quoi on vérifie que c’est un grand sentimental. Faut-il en déduire que les jurés Goncourt, résolument subversifs, ont refusé de décerner leur prix à Picasso ? Je regarde leurs têtes et je les retrouve aussitôt dans Daumier, posant, en académiciens, dans une redoutable posture de notables.

Houellebecq préfère Kandinsky, Mondrian, Pollock, autant de peintres qui méritent une véritable considération. Reste que si vous ne savez pas dessiner, eh bien, vous n’avez plus de femmes, et c’est fâcheux, car vous vous privez d’une substance qui peut devenir facilement surabondante, effervescente, comme la Vierge dans l’Assomption. Du même pinceau, Titien peint une Vénus allongée. Je l’ai vue à Venise, un jour. A côté de moi, deux jeunes moines s’attardaient. Comme je leur faisais remarquer qu’ils prolongeaient leur contemplation, ils ont ri. Ils étaient italiens. Ils avaient de l’humour.

N’importe quel Picasso de la fin de sa vie, dis-je. Ou, si vous préférez, Delacroix, La Mort de Sardanapale. Comme conclusion, une pincée de Nietzsche, prise dans ce livre d’une brûlante actualité qu’est La Généalogie de la morale -parce qu’au fond cette gêne par rapport à la luxure est encore une fois de la « moraline », comme dit le même auteur. Voici ce qu’il observe : « Si la morbidité est tellement normale chez l’homme — et la chose est incontestable —, on devrait d’autant plus hautement estimer les rares cas de puissance de l’âme et du corps, les coups heureux du genre humain, et plus sévèrement protéger les êtres réussis de l’atmosphère mauvaise, celle des malades. Le fait-on ? » Le fait-on ? Non.

Il est une maladie qui s’appelle l’homme, dit Nietzsche, dont il faudrait essayer de guérir. C’est précisément dans cette question de la luxure qu’on peut vérifier l’éventuelle morbidité. Le Dr Freud nous donnera des renseignements considérables, à ne surtout pas négliger, mais enfin, ces névroses, psychoses, perversions ne sont rien d’autre qu’un embarras face à cette chose à laquelle bizarrement les êtres humains se sont mis à croire : la sexualité. Alors qu’il n’y a absolument pas à y croire. Je pense être l’un des seuls athées résolus sur cette question. Athée pratiquant, car il vaut mieux savoir de quoi l’on parle.

La luxure, par le biais du corps, vise à la connaissance, philosophie à ne pas forcément pratiquer que dans le boudoir. C’est une pensée qui peut se vérifier par soi-même, qui fabrique soi-même sa propre monnaie. Et si c’est vraiment bien pensé, c’est gratuit !

Crédit : Le Figaro

Sollers en son harem

JEAN-PAUL ENTHOVEN

Le Point - 17/01/2013

Le romancier de "Femmes" passe aux aveux. Edifiant. Intelligent. Mirobolant. Casanovien...

L’affaire est entendue : Sollers est, et a toujours été, l’ami des femmes. Il les aime, en est aimé, les fait rire, les comprend, les décrypte, les savoure - et, en retour, elles lui témoignent (dit-il) un attachement tacite et sans faille. Pas n’importe quelles femmes, bien sûr. Pas les créatures anti-mâles insensibles à son "suffrage à vue", ni les hystériques standard, ni les hormonales vindicatives, ni les ennuyeuses trop peu musicales, ni les obsédées de la reproduction. Ses affinités le poussent plutôt vers des partenaires accomplies, sans passions tristes, pas du tout coincées ni vulgairement libertines. Il exige, de plus, qu’elles aient une belle voix - ce qui élimine les prototypes fâcheux du genre Beauvoir-Duras. Et que, fréquentant l’intelligence (des corps) autant que la qualité (des âmes), elles se métamorphosent, pour le meilleur profit de l’écrivain, en exquis appels de fiction.

Par chance, il a été (dit-il) comblé. Depuis la gouvernante anarchiste espagnole jusqu’à la Bulgare aux yeux troublants en passant par la merveilleuse Belge de Venise, sans compter les innombrables amours contingentes ou tarifées. Ah, l’heureux homme ! Un chéri de naissance... N’était-il pas temps, pour cet Elu, de rendre enfin avec des mots ce qu’il a reçu d’une autre façon ? D’où ces "Portraits" amusants, lucides, sans cesse étincelants, où les joies de l’esprit se combinent joliment à celles de la chair. Reconnaissance de dettes. Etat du champ de bataille. Coulisses de la société. Grande santé : Sollers veut laisser derrière lui des livres et des bons souvenirs. Magnifique programme...

Don. Pour qui sait, comme ce Casanova de Bordeaux, le secret de son genre ("On ne naît pas homme, on le devient"), tout relève d’un don, voire d’un tempérament : celui de mettre, très jeune, les femmes (tantes, mère, soeurs, infirmières, "bonnes", etc.)" de [son] côté". Lui y est (dit-il) parvenu. Du coup, les femmes lui ont appris sa propre physiologie (préalablement expérimentée par auto-érotisme) avant de lui révéler "le temps". Oui, le temps ! "S’il te plaît, donne-moi une leçon de temps", semble-t-il leur demander à la manière d’un Petit Prince qui entend par là : une leçon de temps-qui-ne-passe-pas - le seul qui vaille. Et ces leçons, il les retranscrit, depuis "Femmes", en (d’excellents) romans. A Luz, il doit "La fête à Venise" ; à Dora et Clara "Passion fixe" ; à Ludivine et Nelly, "Une vie divine" ; à Viva, "Les voyageurs du temps" ; à Minna (sa préférée), "Trésor d’amour" ; à Lucie, "L’éclaircie". Ce sont, toutes, des femmes-concepts. Un peu identiques. De simples écritoires, au fond. Ce qui explique qu’on s’en souvienne moins bien que d’Anna Karenine ou de Mrs Dalloway. Sur ce point, Sollers est chagrin : ses lecteurs, même bienveillants, ont tendance à confondre ces créatures dont le destin fut d’inspirer de belles pages à leur amant. Cela lui apprendra peut-être à les considérer pour elles-mêmes plus que pour leur ingrat statut de muses...

Reste que Sollers est incomparable dans son intelligence de la "guerre des sexes" - et, surtout, des jubilants moments de paix à l’intérieur de cette guerre. Sur le même sujet, il déplore que ses contemporains soient trop timorés : "Aucune femme chez Le Clézio. Modiano ? Elégant brouillard. Quignard ? Traumatisme de la naissance..." Et, pour ce célibataire mental qui fait l’éloge du mariage ("le mien, pas celui des autres") et qui n’a "jamais compris ce que signifiait la fidélité sexuelle", l’horreur, c’est l’attelage truqué Aragon-Elsa (hypocrisie de l’amour fou), voire Sartre-Beauvoir (hypocrisie de la "transparence"). A lui, à son "don", il réserve des trafics clandestins, des "embardées physiques" n’offrant aucune prise au spectacle généralisé, des incognitos vénitien ou new-yorkais qui, du coup, l’enchantent. Sollers : l’homme pour qui l’amour (ainsi entendu) ne dure pas trois ans, mais toujours. Le cher Philippe est donc comblé (dit-il). On est bien content pour lui.

"Portraits de femmes", de Philippe Sollers (Flammarion, 160 p.).

Crédit : Le Point

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?