Plus de deux cents livres, recueils, catalogues à quoi s’ajoutent mille livres d’artiste en collaboration avec des peintres et artistes,

ont jalonné les migrations de cet écrivain, poète, romancier, essayiste, critique d’art, traducteur, professeur, voyageur, parfois acteur, parfois récitant,

avant de suspendre définitivement son vol.

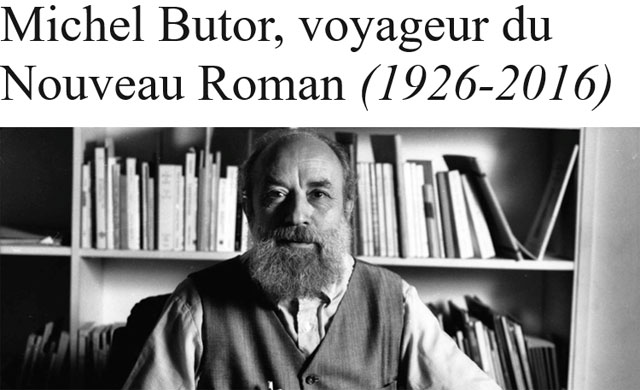

Michel Butor, âgé de 89 ans, est mort le 24 août 2016 à Contamine-sur-Arve où il avait été hospitalisé, non loin de son domicile de Lucinges, un village de Haute Savoie où il vivait au pied des montagnes depuis 27 ans, « à l’écart ». « A l’écart », le nom de sa maison, un nom en forme de manifeste. A l’écart de l’agitation parisienne et du bruit. Pour mieux observer notre monde avec le recul souhaitable. Mais pas en ermite. Il répondait volontiers présent aux nombreuses sollicitations que lui valaient sa notoriété.

D’abord classé dans le groupe des Nouveaux Romanciers pour Passage de Milan (Ed. de Minuit, 1954) , L’Emploi du temps (Minuit, 1956) et surtout La Modification (Minuit, 1957) qui lui valut le prix Renaudot, il devint vite inclassable par sa prolixité et ses migrations se jouant des frontières des genres littéraires. Son œuvre complète : plus de 12000 pages en douze volumes publiés entre 2006 et 2010 aux éditions de la Différence.

Un écrivain immense !

Tout nous vient - non pas tout, mais presque tout nous vient - par l’intermédiaire du langage. C’est pourquoi je pense que la solution de beaucoup de nos difficultés est dans le travail sur le langage."

Interview, documentaire « Michel Butor, l’écrivain migrateur »

Dans une première partie,

en guise d’hommage à Michel Butor, nous vous proposons quatre documents d’exception :

DEUX VIDEOS :

« Michel Butor, l’Ecrivain migrateur » (2011)

et DEUX ARTICLES DE SYNTHESE du site Diacritik.

Michel Butor Voyageur du Nouveau Roman (1926, 2016)

Nous terminerons cette première partie par un panorama sur l’édition des oeuvres complètes de Michel Butor avec quelques liens sur des ressources d’intérêt.

Dans une deuxième partie, comme nous sommes sur un site dont le focus est « Sur et autour de Sollers », nous nous poserons la question de savoir en quoi leurs parcours respectifs se sont croisés (ou pas croisés) ?

PREMIERE PARTIE

HOMMAGE A MICHEL BUTOR

HOMMAGE A MICHEL BUTOR

VIDEO : Des mots de minuit

avec son écume d’ennui

avant l’heure d’un rendez-vous

où je crains que ne viendra pas

celle que j’avais repérée

mais une autre lui ressemblant

qui n’a pas compris qui j’étais

et ne le comprendra jamais"

Michel Butor. L’effet Jade, 2009.

- Extrait de l’émission diffusée le 28 novembre 2012

- Michel Butor avec Anouk Grinberg, Claudia Triozzi

- Réalisateur : Anthony Mutti

- Production : Thérèse Lombard, Philippe Lefait

- Rédaction en chef : Rémy Roche

- © DMDM/France2

VIDEO : Michel Butor, l’Ecrivain migrateur

Documentaire de Blandine Armand et Frédéric Ferney de 2011. Magnifique portrait du prolifique écrivain demeuré un homme simple, humble et généreux, Jeune écrivain, il annonce alors quel sera le projet de toute une vie :

L’écrivain poète est resté fidèle à cet engagement.

Jean-Marie Durand

Les Inrockuptibles, 27 août 2016

EN QUELQUES DATES

14 septembre 1926

Naissance à Mons-en-Barœul (Nord)

1954

Passage de Milan (Minuit)

1956

L’Emploi du temps (Minuit)

1957

La Modification (Minuit, prix Renaudot)

2006

Début de la publication de ses œuvres complètes aux éditions de La Différence

2013

Grand prix de littérature de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre

24 août 2016

Décès à Contamines-sur-Arve (Haute-Savoie). Inhumé à Lucinges (Haute Savoie) au pied des montagnes où il vivait depuis 27 ans.

Michel Butor est né le 14 septembre 1926, dans la banlieue de Lille. Son père, Émile Butor, travaillait dans l’administration des Chemins de fer du Nord, mais était passionné de dessin, aquarelle et gravure sur bois. En 1929, la famille vient s’installer à Paris où le jeune Michel fera toutes ses études, à l’exception de l’année 1939-1940, celle de la « drôle de guerre », passée à Évreux. Troisième d’une famille de sept enfants, aîné des garçons, il bénéficiait d’une quasi-gratuité pour les voyages en chemin de fer et trouvait que l’on n’en profitait pas assez. Après des études de lettres et de philosophie, ayant échoué à plusieurs reprises à l’agrégation, tout en servant de secrétaire à Jean Wahl pour le Collège de philosophie, ce qui lui permet de se frotter à maint intellectuel d’alors, il enseigne quelques mois au lycée Mallarmé à Sens, puis profite d’un essai de réforme de l’enseignement égyptien pour traverser la Méditerranée avec un certain nombre de licenciés ès lettres, et se retrouve professeur dans la vallée du Nil entre les pharaons et les ermites. Puis il saisit une opportunité de devenir lecteur à l’université de Manchester en Angleterre. Difficile changement de climat. Possédé depuis longtemps par le démon de l’écriture, il publie ses premiers romans aux éditions de Minuit, par l’intermédiaire de Georges Lambrichs. Les voyages continuent, à la fois professionnels et exploratoires : Grèce, Suisse où il rencontre Marie-Jo qu’il épouse en 1958. Viennent rapidement trois filles, suivies un peu plus tard d’une quatrième. Prix littéraires, travail chez des éditeurs, un peu de vie parisienne, conférences ici et là. Nombreux voyages aux Etats-Unis. Après Mai 68, il tente une rentrée dans l’enseignement universitaire français, ce qui l’amène à s’installer à Nice au retour d’une année au Far West. Puis il est nommé professeur à la faculté des lettres de Genève. Les livres s’accumulent apportant chaque fois la surprise ; essais, récits du jour ou de la nuit, poèmes, nouvelles combinaisons de tout cela, ils font le désespoir des esprits routiniers ; les collaborations se multiplient avec peintres, musiciens, photographes. Séjours au Japon et en Australie ; voyages en Chine. Retraité depuis 1991, il vivait désormais dans un village de Haute-Savoie. Tout en continuant à courir le monde, il s’efforce de mettre un peu d’ordre dans ses papiers et dans sa tête disait la notice que lui consacre son éditeur Les Editions de La Différence.

Crédit : Les Editions de La Différence

Michel Butor, Entretien A l’écart (Eden’Art, 1993)

par Christine Marcandier,

Diacritik, 24 août 2016

En hommage à Michel Butor qui vient de mourir, Diacritik republie cet entretien de 1993, paru dans les colonnes de Diacritik le 29 février dernier.

« Génie du lieu », « inventeur d’Amérique » et « découvreur d’écriture : de La Modification à Transit, en passant par Mobile et Matière de rêves, Michel Butor auquel Frédéric-Yves Jeannet adressait la semaine dernière sa lettre anthume, n’a cessé, au gré de ses voyages au Japon, aux États-Unis, en Australie, de faire bouger l’écriture, de la mener, elle aussi, aux antipodes. Cet entretien a eu lieu à Lucinges, dans sa maison si justement nommé « à l’écart », en août 1993, pour la revue Eden’Art. Rencontre avec un explorateur du continent Écriture, Michel Butor, si imposant dans un étonnant bleu de travail aux multiples poches, dans lesquelles il a rangé stylos et crayons, ses outils de travail. Michel Butor, qui, en 1993, voyait déjà dans la série télé l’avenir du roman…

Eden’Art : Quelle part accordez-vous aux autres arts dans votre écriture ?

Michel Butor : ils ont toujours eu beaucoup d’importance dans mon écriture… Prenons par exemple la peinture : lorsque nous nous promenons dans un paysage, nous isolons dans ce paysage des peintures, il y a des moments où nous nous disons : « tiens, c’est beau ici », et c’est souvent très confus dans notre esprit, mais si on cherche un peu on s’aperçoit que nous avons dit « c’est beau ici » parce que cela nous rappelle quelque chose. Alors, selon le musée imaginaire que nous avons dans la tête, nous allons être capables de découper des paysages différents à l’intérieur de nos promenades, à l’intérieur de nos flâneries, de nos voyages.

Votre musée imaginaire n’est pas uniquement pictural…

Évidemment, à partir d’une certaine époque, la photographie a joué un rôle fondamental là-dedans. Mais la photographie est une technique picturale parmi les autres, particulièrement commode et efficace. Et là aussi nous découvrons des photographies quand nous nous promenons. Voyez l’opposition que l’on a faite entre l’art figuratif et l’art abstrait, ce que l’on appelait l’art abstrait, entre art figuratif et art non figuratif, on s’aperçoit de plus en plus que cela n’a pas de sens. La peinture nous fait voir, et il y a des peintures dans lesquelles nous reconnaissons des arbres, et elles nous aident à voir des arbres ; mais il y a des peintures où nous reconnaissons des carrés et elles nous aident à voir des carrés ; il y a des peintures où nous reconnaissons de la boue et de la poussière, et elles nous aident à voir de la boue et de la poussière. Les arts visuels, c’est important pour ce que j’écris, ça ne peut pas se séparer.

Évidemment, à partir d’une certaine époque, la photographie a joué un rôle fondamental là-dedans. Mais la photographie est une technique picturale parmi les autres, particulièrement commode et efficace. Et là aussi nous découvrons des photographies quand nous nous promenons. Voyez l’opposition que l’on a faite entre l’art figuratif et l’art abstrait, ce que l’on appelait l’art abstrait, entre art figuratif et art non figuratif, on s’aperçoit de plus en plus que cela n’a pas de sens. La peinture nous fait voir, et il y a des peintures dans lesquelles nous reconnaissons des arbres, et elles nous aident à voir des arbres ; mais il y a des peintures où nous reconnaissons des carrés et elles nous aident à voir des carrés ; il y a des peintures où nous reconnaissons de la boue et de la poussière, et elles nous aident à voir de la boue et de la poussière. Les arts visuels, c’est important pour ce que j’écris, ça ne peut pas se séparer.

Comment s’accomplit cette union dans votre écriture ?

Si j’écris, si je veux raconter une histoire dans laquelle il y a des personnages, il faut bien que je les mette dans un décor, et ce décor sera imprégné de peintures et de photographies. On peut étudier le roman de ce point de vue. Balzac évidemment, Balzac est imprégné de peinture. On peut étudier tout le musée imaginaire de Balzac et voir comment il s’en sert pour placer ses personnages ou pour nous les présenter. D’ailleurs, dans son œuvre, il y a d’innombrables références à la peinture. Puis, à partir d’un certain moment, le cinéma se met à être utilisé comme modèle par des écrivains, et cela, c’est une des caractéristiques de ce que l’on a appelé le Nouveau Roman.

Si j’écris, si je veux raconter une histoire dans laquelle il y a des personnages, il faut bien que je les mette dans un décor, et ce décor sera imprégné de peintures et de photographies. On peut étudier le roman de ce point de vue. Balzac évidemment, Balzac est imprégné de peinture. On peut étudier tout le musée imaginaire de Balzac et voir comment il s’en sert pour placer ses personnages ou pour nous les présenter. D’ailleurs, dans son œuvre, il y a d’innombrables références à la peinture. Puis, à partir d’un certain moment, le cinéma se met à être utilisé comme modèle par des écrivains, et cela, c’est une des caractéristiques de ce que l’on a appelé le Nouveau Roman.

Dans la pratique, j’ai beaucoup travaillé avec des peintres, parce que j’aime non seulement la peinture mais les peintres. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas seulement le tableau, c’est tout ce qu’il y a autour, ce sont les gens qui font ça. J’aime les peintres, cela m’intéresse beaucoup, lorsqu’ils me proposent une image, de voir ce que je peux en dire, ou ce que je peux dire avec. La première façon de dire avec, c’est de décrire cette image. Dans la critique d’art ancienne, c’est avant tout de la description des œuvres, c’est l’essentiel, parce que dans cette critique d’art – je pense en particulier à Diderot – le critique parlait de tableaux pour des gens qui n’avaient jamais vu le tableau, et qui n’avaient même pas de gravures, c’est quelque chose qui est très important. Diderot décrivait ces tableaux pour Catherine de Russie, Frédéric II, pour toutes sortes de princes allemands, et donc il fallait bien qu’il essaie de faire voir ces tableaux, et quelquefois cela a abouti à des achats de ces tableaux par ces princes. C’est très curieux.

Aujourd’hui on est tellement habitué à la photographie, aux reproductions, qu’on a du mal à le comprendre. Par exemple, autrefois, c’était très difficile de faire de l’Histoire de l’Art. Parce que les peintures importantes étaient dans les grandes collections, très loin les unes des autres. On ne pouvait pas vraiment étudier la peinture, on pouvait écrire des textes géniaux sur la peinture ou à propos de la peinture, mais on ne pouvait pas vraiment l’étudier. Aujourd’hui, on peut, et en particulier grâce à la photographie qui est un relais essentiel.

Ensuite, pour toute une époque de la critique d’art, au milieu du XXe siècle, il y a eu un problème d’expression. Les gens ne savaient plus quoi dire devant les tableaux, parce que cela ne représentait pas des arbres, des femmes nues, des princes, des danseuses, c’était encire autre chose… On ne savait plus comment en parler, mais c’était nécessaire. Alors les auteurs se sont efforcés de parler pour ne rien dire. C’était une espèce de style spécial, ils ne savaient pas quoi dire, ils avaient peur de dire, et il fallait quand même produire du texte. Maintenant, heureusement, on commence à être un peu libéré de ça et donc on parle beaucoup mieux de la peinture aujourd’hui qu’il y a trente ans.

Vous ne faites pas qu’en parler, vous la faites voir également…

Si je fais des choses différentes, des textes qui accompagnent des images, alors il y a toutes sortes de possibilités qui s’offrent à moi… Prenez la couleur par exemple : je peux essayer d’adopter la couleur de l’image dans mon texte, et je vais essayer de nommer toutes ces couleurs, mais quelquefois, aussi, avec des images en noir et blanc, je vais essayer de les colorier. C’est ce qui est arrivé dans un livre que j’ai fait avec un graveur américain, Gregory Masurovsky, c’est un des premiers livres que j’ai fait, un livre qui s’appelai tLitanie d’eau, c’est une suite d’eaux-fortes, et je me suis dit que ce texte avait la possibilité d’apporter la couleur, donc dans mon texte il y a un ruissellement de couleurs qui vient pour transformer l’image.

« Faire voir », cela suppose que le texte a lui aussi vocation à être image.

Le texte est image en deux sens : le texte fait voir des images : lorsqu’on décrit quelque chose, on a envie de le faire voir, on a envie de rivaliser avec la peinture. Mais il y a un autre point qui est très important, c’est que le texte est déjà une image, les lettres sur les pages sont déjà une image, même si c’est très difficile à admettre dans notre tradition parce qu’au XIXe siècle notre éducation a séparé considérablement ces choses, on a fait un mur entre ce qui était lettre d’une part et les autres images.

L’origine très profonde de cette séparation, c’est que nous sommes une civilisation du Livre, toute notre culture est organisée autour d’un livre fondamental, le Livre par excellence : la Bible, un livre saint, sacré, qui doit être séparé de tout le reste. Dans notre culture traditionnelle le texte et l’écrit, en particulier, sont antérieurs à tout, et c’est pourquoi d’ailleurs, au XIXe siècle, le livre classique comportant des images est un livre « illustré », c’est-à-dire qu’il y a d’abord un texte, puis on met des images avec ce texte pour le décorer, pour l’éclaircir, le célébrer, etc. Tout cela a fait qu’on a opéré une séparation considérable dans un livre entre les parties écriture et les parties image. Il y a d’autres cultures parentes qui sont aussi des peuples du Livre, les Hébreux naturellement, et les Arabes, également. Dans les trois cas il y a eu cette liaison de l’écrit avec le sacré qui a abouti à des périodes iconoclastes, où on a considéré que les images autres que les lettres étaient quelque chose d’extrêmement dangereux. Aujourd’hui encore il nous est très difficile d’admettre qu’une lettre est une image.

C’est d’ailleurs cela qui fait que le thème de l’écriture est devenu un des thèmes principaux de la peinture la plus intéressante depuis la dernière guerre. Il y a d’innombrables travaux de peintres sur les écritures, de vraies écritures ou de fausses écritures. La peinture « gestuelle » en particulier est une espèce de calligraphie émotive, très agrandie. On voit très bien comment les formes qui sont là viennent en grande partie de l’écriture.

Un travail correspondant n’a-t-il pas été entrepris par les écrivains ?

Le texte constitue une image, non seulement il produit des images dans notre esprit, à la lecture, mais il est déjà image sur une surface, ou sur des surfaces. Et la liaison entre ces types d’images peut être très variée. En général les images produites mentalement par la lecture du texte n’ont aucun rapport avec l’image qui est formée par les lettres sur le papier. Évidemment il existe d’autres écritures très différentes où il y a une liaison étroite, comme dans les hiéroglyphes égyptiens ou dans les idéogrammes chinois. Chez nous, en principe, il n’y a pas de rapport entre les deux.

Mais un certain nombre d’écrivains, pourtant, ont essayé de creuser des portes à l’intérieur de ce mur. Apollinaire bien sûr a travaillé sur la disposition des mots sur la page, des dispositions qui aboutissent quelquefois à ce qu’il a appelé des « calligrammes ». Le texte parle d’une montre et d’une cravate et on voit la montre et la cravate. Le texte va être sa propre illustration. Mais on peut procéder en sens inverse : on peut voir l’image qui est dans le texte, on peut partir de ces rectangles qui sont sur la page et voir quelle est la capacité figurale de tout cela. On pourrait évidemment trouver à l’intérieur de mes livres de exemples de mise en relation de l’image que forme le texte sur la page, avec l’image qui est développée mentalement par la lecture.

Dans ce travail sur l’image à l’intérieur de vos livres, avez-vous rencontré des résistances ?

Eh bien, il y a d’abord une résistance de la part des éditeurs, parce que les éditeurs sont toujours effarés à chaque fois que l’on fait quelque chose autrement que d’habitude. Et les critiques aussi sont effarés, parce que si c’est un peu nouveau, ils ne savent plus comment en parler. Tout ce qui est un peu nouveau va provoquer des résistances, c’est obligatoire. En général, il faut ruser, introduire la nouveauté sous les apparences du traditionnel, et c’est souvent comme ça qu’on réussit à la faire passer. Parmi les critiques, les éditeurs, etc., beaucoup ne sont pas très intelligents mais il y en a quand même qui sentent très bien le danger, alors on a beau prendre beaucoup de précautions, on va arriver quand même à des résistances.

Pour mes premiers livres, dans mes romans, il y a un point qui m’a donné beaucoup de difficultés, c’est le fait qu’à l’intérieur de L’Emploi du temps, par exemple, j’ai été amené à allonger beaucoup les phrases, et pour les rendre plus claires, je les ai divisées en paragraphes, et pour bien faire sentir que c’étaient des paragraphes à l’intérieur d’une même phrase, j’ai terminé le paragraphe précédent par une virgule ou par un point-virgule, et j’ai commencé le paragraphe suivant par une minuscule. Ça, ça a été extrêmement difficile à faire admettre. C’est contraire aux habitudes des imprimeurs. La première édition de L’Emploi du temps est pleine de fautes, et c’est une des raisons. Puis, comme le livre a commencé à faire parler un peu de lui, les Éditions de Minuit en ont rapidement fait un second tirage et j’ai pu à ce moment-là enlever une partie des fautes qu’il y avait dans le premier. Ça a vraiment été une lutte.

Pour mes premiers livres, dans mes romans, il y a un point qui m’a donné beaucoup de difficultés, c’est le fait qu’à l’intérieur de L’Emploi du temps, par exemple, j’ai été amené à allonger beaucoup les phrases, et pour les rendre plus claires, je les ai divisées en paragraphes, et pour bien faire sentir que c’étaient des paragraphes à l’intérieur d’une même phrase, j’ai terminé le paragraphe précédent par une virgule ou par un point-virgule, et j’ai commencé le paragraphe suivant par une minuscule. Ça, ça a été extrêmement difficile à faire admettre. C’est contraire aux habitudes des imprimeurs. La première édition de L’Emploi du temps est pleine de fautes, et c’est une des raisons. Puis, comme le livre a commencé à faire parler un peu de lui, les Éditions de Minuit en ont rapidement fait un second tirage et j’ai pu à ce moment-là enlever une partie des fautes qu’il y avait dans le premier. Ça a vraiment été une lutte.

Ensuite, pour les livres que j’ai faits chez Gallimard, j’ai eu la chance extraordinaire de trouver un complice dans le chef de fabrication et le maquettiste principal de Gallimard à cette époque-là, Massin. Il s’intéressait beaucoup à ce que je faisais et grâce à lui je n’ai eu aucun problème. Alors je préparais mes manuscrits très soigneusement, et il les comprenait, il était capable de les traduire dans un jargon typographique pour les imprimeurs et d’obtenir exactement ce que j’avais désiré. Donc je n’ai pas eu de difficulté pour la fabrication d’un livre comme Mobile. Évidemment, lorsque les gens, les critiques ont reçu ça dans le visage, il y a eu des cris, ça a été épouvantable. Mais peu à peu ça a passé.

Pour les livres suivants, il a quand même été difficile de persuader la maison Gallimard, pour Boomerang, de faire l’impression en trois couleurs, alors là je m’étais arrangé pour travailler vraiment dans la fabrication du livre, pour le concevoir en cahiers de six pages, imprimées une seule fois en une seule couleur, puis c’est la juxtaposition des cahiers qui a donné ce résultat.

Pour les livres suivants, il a quand même été difficile de persuader la maison Gallimard, pour Boomerang, de faire l’impression en trois couleurs, alors là je m’étais arrangé pour travailler vraiment dans la fabrication du livre, pour le concevoir en cahiers de six pages, imprimées une seule fois en une seule couleur, puis c’est la juxtaposition des cahiers qui a donné ce résultat.

Dans ces conditions, à quoi pourront ressembler les Œuvres complètes de Michel Butor ?

Ça c’est difficile, c’est certain. Dans la Bibliothèque de la Pléiade, ce n’est pas impossible parce qu’on peut toujours faire des réductions, mais ce sera un peu dommage. Les pages de Boomerang, par exemple, à l’intérieur d’une Bibliothèque de la Pléiade, il faudra vraiment regarder avec un microscope ! Avec ces rectangles, c’est le cas de le dire, ces rectangles de textes tellement serrés au milieu, réduits, ce sera encore plus difficile à lire que ça ne l’est maintenant. Donc pour la Pléiade, c’est difficile. Tant pis ! Il faudra qu’il trouve une nouvelle formule. Et puis, la Pléiade, c’était bien autrefois mais ce n’est plus la meilleure compagnie possible, la médiocrité est entrée dans la Pléiade. Alors on fera des Œuvres complètes à un format plus grand. Voyez, aux Éditions de la Différence, le projet, c’est de faire des livres de 700 pages environ. C’est un beau format. Là, les pages de Boomerang ou de Mobile se réduisent très bien, ce sera un peu plus petit mais ce sera très à l’aise.

(Depuis cet entretien, 12 volumes des Œuvres complètes ont paru aux éditions de la Différence)

L’article dans son intégralité ICI (pdf)

Entretien avec Michel Butor, par Jean-Max Colard et Christine Marcandier pour Eden’Art, n° 2, 1994

Crédit : Diacritik

Michel Butor, voyageur du Nouveau Roman (1926-2016)

par Johan Faerber,

Diacritik, 25 août 2016

« Il me semble que le voyage nous apporte une aide sensible, surtout le voyage lointain ; il ne s’agit pas là d’une distance en kilomètres, il s’agit de trouver des hommes différents : de trouver l’envers. » : tels sont, dans le bref et concis dialogue de Vanité,les quelques mots généreux et clairs d’œuvre lancés par Michel Butor au seuil des années 1980 qui pourraient, au lendemain de sa désormais mort à nous parvenue, venir se tenir à la lisière de son écriture comme pour en tracer l’intime parcours, comme pour s’en dresser comme l’indéfectible épigraphe et dire le projet de l’homme Butor et l’écrivain tout entier écriture : trouver l’envers.Car Butor, homme qui souvent incarne avec lumière et force le Nouveau Roman par son seul titre de La Modification, est l’homme qui n’aura cessé, de toute son existence, depuis l’œuvre débutée et sans cesse avec jeu et curiosité avide et enjouée redébutée, de déjouer l’endroit pour y traquer l’envers, d’apercevoir depuis le lieu de chaque chose l’intime revers de chacun et de tout, de délaisser les évidences des lieux communs pour aller vers ce qui saura toujours se défaire en voyageant, aller au-delà de tout tourisme pour saisir, au cœur nu du monde, le génie du monde et le génie du Lieu comme il aura coutume de le nommer.

Car d’emblée, Butor, avant d’être œuvre, depuis le jeune homme qui se sait très tôt savoir écrire, est celui qui ira dans sa vie voyageant, qui partira de toutes les évidences pour trouver l’intime et extime migration du devenir, la perpétuelle relance qui oblige chacun à quitter les pensées endoxales de soi. Né en 1926 dont on sait depuis hier qu’il n’accomplira pas la 90e année à lui venue, Butor, au nom d’oiseau qui fera tête d’œuvre et folie bibliographique de bigarrures accomplies, se destine à des études de philosophie. Le jeune homme fourbit ses armes comme secrétaire de Jean Wahl. La philosophie se dit d’évidence à lui mais très vite la destination change. Celui qui devait s’accomplir dans le lieu défini d’une carrière professorale en lycée manque à son but et à l’agrégation de philosophie. C’est, vif et intempérant, le premier grand et large déplacement de l’homme, le premier envers de Butor qui se découvre à l’endroit de sa carrière, dans les presque ruines du sortir de Guerre quand sa carrière s’invagine vers un non-lieu. Il s’échappe à lui-même dans une première fois à visage de revenir. L’homme deviendra plus tard un professeur qui, avec bonheur de longues années et patientes années durant, aux États-Unis, à Nice puis, enfin, Genève notamment, non loin de la Savoie où il fit vie, depuis cette salopette d’artisan de l’écriture, enseignera avec une joie et une puissance rare ce que Barthes appellera plus tard le plaisir du texte que Butor livre dans la compulsion aimante et la lecture ferme des classiques, de Balzac àLa Princesse de Clèves.Où la lecture sera toujours pour lui, jusqu’en 1991, à sa retraite l’expérience toujours neuve de la frontière, de l’homme qui ne cessera de passer dans les œuvres et de s’en faire l’ardent passeur.

Mais les années 50 débutent ici à peine et si la carrière professorale ne connaît pas encore les ors et les déplacements internationaux qui en feront le prestige et le prix, Butor traverse l’envers de la lecture et franchit le voyage à devenir l’homme d’une écriture. Dans le revers de toute lecture, le jeune homme fourbit ses premières armes romanesques et patiemment au cœur de ces années directes d’après-guerre offre en 1954, aux jeunes éditions de Minuit dirigée par Jérôme Lindon, déjà fortes d’un catalogue presque encore vierge des œuvres neuves de Samuel Beckett et d’Alain Robbe-Grillet, un roman premier, celui, neuf, qu’il intitulePassage de Milan.Butor y dévoile d’emblée aux premières lignes de ces douze chapitres à l’horlogerie si habile et au formalisme si neuf et si doux les douze heures d’un immeuble parisien établi précisément Passage de Milan. Le mot de passage, premier de l’œuvre, dit l’homme : tout y serra passage, passure et traversée de zones et autres contrées, quête irréversible et effrénée d’envers à l’endroit convenu de tout monde, et œuvre de passeurs, et où il se fera, d’avant tout, passeur de fictions. Lindon ne le voit pas mais ce premier instant de l’œuvre est de presque facture joycienne, comme un monde dans une coquille de noix : l’envers de l’immeuble se donne, les vies qu’on ne voit pas de chacun à l’envers de toute chose, le fantastique de ce qui saura dépasser la simple chronique néo-réaliste, post-naturaliste comme une version déjà en voyage duPot-Bouillede Zola. Butor ne correspond pas, d’emblée, au Nouveau Roman naissant que Robbe-Grillet et Lindon entendent bien ourdir, et qui conduira Butor à quitter, à l’horizon des années 1960, les éditions de Minuit en pleine gloire néo-romanesque pour la plus libre Gallimard, davantage ouverte à ses expérimentations.

Car Butor est plus l’homme du Nouveau que du Roman, ce roman qui n’aura de cesse, depuis son récit contrarié, empêché, ironisé etcontinué,de constituer l’endroit des éditions de Minuit et de tout auteur qui y livre son écriture. Passage de Milansort que Butor travaille déjà dans le revers constitué de son roman, quitte le lieu pour l’envers du temps et livre en 1956L’Emploi du temps, sans doute son plus beau texte, son roman d’importance où le jeune Jacques Revel arrive à Bleston, ville anglaise déplacée et sans cesse sans géographie, comme en translation, et déménagement perpétuel de soi, où l’homme va se perdre, va voir des meurtres se donner sur des vitraux de cathédrale, va creuser le récit d’invaginations et d’incohérences, procéder audéni du lieulà où l’homme voudrait en saisir le génie le plus rutilant, l’essence la plus nue et trouver la défaisance d’un temps aux accents de labyrinthe et dans lequel l’homme s’inaccomplit, se perd et se déchire de non-existence où tout s’inverse. C’est le roman des existences de tout envers, des existences zéro de l’homme, où tous les paysages s’inversent dans des lueurs baroques saillantes dignes de Saint Amant où les poissons volent au ciel et le ciel se donne les couleurs de l’eau, comme une Venise pour l’instant promise et encore impossible. Comme si dansL’Emploi du temps,après Milan dans Paris, il y avait déjà la Venise nue, cœur de l’œuvre butorienne, dans l’œuvre anglaise de L’Emploi du temps. C’est que la littérature de Butor est très peu française : il fait de la Littérature française le lieu nul de son écriture, procédant toujours, dans cette après-guerre traversée et assaillie de ruines noires et avilies comme il le racontera dans ses très belles et autobiographiques Improvisations sur Michel Butor à l’orée des années 90, depuis les oripeaux d’une littérature française réduite, de sortie de guerre et d’échec à faire être tout homme dans le monde, à néant. Butor invente à même la ruine de la littérature française une littérature française devenue littérature étrangère à soi, toujours en voyage de soi, en perpétuel estrangement où chaque œuvre existe dans l’envers lumineux de la précédente subitement jetée d’ombre. Décidément, Butor voyage et passe la littérature.

1957 arrive qui sera à la fois l’année où le roman accomplira chez son acmé et commencera lentement à le désarrimer de la littérature. 1957 ou l’année du triomphe de La Modification, de l’éclatement médiatique premier du Nouveau Roman porté par l’article d’Emile Henriot dans Le Monde qui reste interloqué devant les sorties conjointes de La Jalousie de Robbe-Grillet et Tropismes de Sarraute, où Butor pourtant œuvrant à déparler toute narration, la fait faussement s’écrire depuis le lecteur, écrit que nous venons de poser le pied gauche sur la rainure de cuivre, fait vivre par un « vous » à faire passer le lecteur pour l’auteur du voyage de Léon Delmont, partant en train de nuit de Paris pour retrouver, en délaissant femme et enfants, sa maîtresse dans la ville éternelle, puis se ravisant, modifiant son projet, le faisant voyager dans le voyage, abandonne l’idée et revient sur ses pas. Le voyage ne semble alors plus convenir à la forme romanesque corrompue par le telos narratif. Le livre est couronné par le prix Renaudot, Lindon en est très heureux mais Butor sait déjà que La Modification ne consolidera pas le Roman. Il a en bientôt fini avec lui. À écrire La Modification, comme il le dira plus tard, il a senti le roman se briser entre ses mains. Le roman est au bout du voyage, pour lui qui veut faire de l’écriture le lieu total et absolu du passage par où écrire consiste à dérépéter, d’œuvre en œuvre, tout œuvre même, consiste à l’inrépéter dans une différenciation ivre et sans trêve, toujours joyeuse et généreuse ou seule compte, comme aux temps premiers de l’écrire, l’auteur devenu aède du monde, de sa grande joie pariétale, et de son odyssée nue et liminaire.

- Michel Butor en 1957

Le succès terrible de La Modification est là, le livre est la presque incarnation du Nouveau Roman, sa voix la plus tonitruante mais Butor est le géographe qui brouille les cartes, qui les retourne, qui en invente d’autres tracés, celui qui, d’écriture, sait trouver les chemins que les cartes ignorent. Du titre d’un de ses recueils poétiques, il estl’homme de la géographie parallèle, de la géographie qui vient à soulever les paysages. Il fera de son œuvre son intime géographie en débord, son hors-frontière où l’espace de l’écriture devient le règne accompli d’un Atlas sans limite, où le divers devient le synonyme inattendu de l’univers. Il n’y aura pas de voyage qui reviendra à La Modification : Butor ne reviendra pas à Paris. Il sera de plus en plus italien, le comme passager de ce train si mobile, si mouvant, si impermanent qu’il file comme son verbe. Butor commence alors à la lisière de 1958 l’écriture patiente de cette heure de classe qui fournira, il le sait déjà, son dernier roman :Degrés.La forme sera encore différente, toujours plus en déport et en débord de ce qu’elle a su être jusqu’à présent. Car, du titre de l’un de ses textes prochains, Butor est dans le Nouveau Roman quel’homme du transit. Il est à chaque fois l’instant éclatant et toujours jeté dans le devenir intempérant de son œuvre, toujours en déplacement, toujours plus translative, toujours mouvement d’un mouvement qui en dénie, avec joie et malice, la terrible fixité dans un tourbillon inépuisablement salomonique. C’est que Butor, dansImprovisations sur Michel Butor,le confie qui prend véhémente et terrible horreur de ce qu’il nommela littérature grise, la littérature administrative, celle qui fait du monde sa copie triste et attriste, laisse toute chose dans la fixité immuable de ce qui ne saurait déroger à la Loi, à la grande Voix endoxale des choses et au Savoir séculaire et assombri de chacun. Robbe-Grillet le sait qui le dira plus tard : chaque Nouveau Romancier se trame dans le sillage lumineux et toujours contrarié d’une figure du siècle immédiat qui fut le sien de toute puissance. Si Robbe-Grillet se donne les traits émaciés et glabres de Kafka, il donne, dans sa généalogie brisée et fictive, les traits ardus et exigeants de Joyce à Butor pour le goût formel, pour l’œuvre de l’œuvre elle-même, sa science de la fiction par où l’expérience devient le lieu de l’écriture et l’écriture le lieu avoué et l’espace nu de ce qui ne saura se refuser au Neuf.

Mais Robbe-Grillet oublie pour une fois d’adjectiver le monde car, si Butor est un Joyce revenu et recontemporain, avec Butor, il faut imaginer Joyce heureux, un Joyce qui aurait réussi son œuvre, qui n’aurait pas doublé l’œuvre de son échec à être : un écrivain dont le bonheur d’écrire était un absolu, une puissance qui fait s’annuler toute mélancolie, en délaisse et en déteste les vastes angoisses, qui donne notamment de l’art, de sa fréquentation et de la flânerie sa puissance à être, à parcourir le monde et autant de lignes du monde. Car chez Butor sommeille le rêve de nouveau neuf et vif du grand destin baroque du monde, celui du Monde à être Livre, lui Butor si collectionneur patient et si bibliophile ardent. L’unique raison du Monde est de devenir un Livre non pour être un Livre du Livre, un monde devenu bibliothèque mais pour que le monde retrouve son intensité, sa puissance à être, pour que le monde soit de nouveau habitable. Car chez Butor la fable du monde en son essor, avant de devenir le bonheur conquérant et multiple d’aller de formes en formes pour dire la joie du monde procède d’une trame réversible d’angoisse et d’obscur : au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde n’est plus habitable. Il est ruines. Il est désert. Il est déserté de soi et vidé de tous. La littérature grise domine donc. Elle est le sombre fonds dont l’œuvre procède : il faut lui opposer le soleil de Venise. La Sérénissime est chez Butor toujours le lieu secret, tenu et tendu de la joie à être, le grand bonheur de se perdre, d’être Livre pour ne plus être Livre, être l’Art pour abandonner l’Art au grand destin de chacun à être, être Tableau pour ne plus être fixe et devenir l’installation permanente de soi. Si Butor peut être emporté dans la volute tournoyante et torse du Baroque, il n’en oublie pas moins le romantisme qui fait de l’art comme le mettait déjà en évidence Walter Benjamin non un décloisonnement, un défrontiérage des disciplines et des choses mais au contraire un rutilant et généreux continuum, un monde permanent d’échanges, de dialogues, d’infusion de paroles dans le monde et de monde dans la parole.

En 1959, Mario Dondero, photographe de presse italien, prend contact avec Jérôme Lindon et lui fait part d’un souhait : réaliser une « photo de classe » des écrivains du Nouveau Roman devant la façade de « leur maison », les Éditions de Minuit. Lindon se charge alors de rassembler sur le même trottoir (de g. à d.) A. Robbe-Grillet, C. Simon, C. Mauriac, M. Pinget, S. Beckett, N. Sarraute, C. Ollier et …M. Butor qui, en retard, sera finalement absent du portrait.

ZOOM... : Cliquez l’image.

1959, et Butor, absent de la fameuse Photo Minuit de Dondero quitte la maison de Jérôme Lindon pour faire paraître Degrés chez Gallimard. La rupture avec Lindon est consommée et si, comme l’a brillamment mise en scène Christophe Honoré dans Nouveau Roman, elle relève d’une querelle d’hommes, elle relève comme le dramaturge y insiste d’une divergence de vue sur le Récit qui doit emporter chacun. Pour Butor, le roman n’est pas assez nouveau. Il appartient à un monde que nous ne devons plus connaître : il ne se tient plus assez dans l’envers des choses tant il devient l’endroit de tout et de tous. Il faut le faire migrer. Butor le sait déjà qui, dès avant, a entamé sa grande série, ses récits de voyage ou voyage du récit qui entendent, comme il le dit de juste raison, proposer « une critique littéraire de la géographie. » Mais Butor poursuit son œuvre depuis le renversement là encore baroque de la formule qui donne à sa désormais trajectoire depuis les années 1960 l’inépuisable aspect d’une constellation toujours plus ouverte inachevée du vivant, à savoir Butor offrirait, au présent de son écriture toujours en courbe involutive de soi,une critique géographique de la littérature. La Milan première est quittée, toute parisienne qu’elle fût, elle est quittée pour la désormais Venise qui se donne dans l’un des textes les plus polyphoniques, à savoir les plus voyagés et transités de Butor :Description de San Marcoen 1963.Car Butor cherche la description, et non plus la narration, sa peur à être roman, défait, comme Ollier saura dans les mêmes années s’en assurer, dans le décidément envers de son écriture à être, dans le perpétuel déni de son lieu. L’œuvre est une toile, elle raconte comme aux gestes les plus classiques de nous, elle montre comme la musique qui constitue l’un des autres voyages de Butor, où l’œuvre ne cessant de se quitter, de cesse de désobliger à être uniquement écriture mais œuvre à la partition musicale, devient une variation de Diabelli, une partition radiophonique, une estampe japonaise aux minimalistes traits. Du titre d’une représentation des Etats-Unis où le livre change de forme, l’écriture de Butor fait dumobilesa science rigoureuse, joueuse et libre. Car l’œuvre de Butor, plus riche et neuve que jamais, se poursuit en envers de toute centralité. Le monde de Butor se rêve hors de tout centre, hors de tout ce qui peut assigner à chacun une identité : c’est un monde qui veut s’écrire non dans l’endroit sombre, la nuit continue des hommes mais dans leur envers lumineux, dans le revers advenu d’un espoir aussi large que l’embarquement à Cythère, le toujours départ ou redépart des choses, où tout aura la lumière de Venise, le reflet des canaux, comme si Venise était la toujours destination secrète de Butor, son point névralgique, sa profusion de paroles, tous les canaux jetés, les ponts perdus et l’infini bonheur de se perdre à ras de lumière et d’église. Venise est l’envers heureux du monde, l’arrière-toile de tous les tableaux, le pinceau de lumière intempérant qui dore les ors, rend le soleil à l’or et le reflet à tous les miroirs. Il est l’intense moire de tout Dire.

- Michel Butor, l’homme aux 1000 lives

En ce sens, chez Butor comme un trait à le relier, de manière inattendue mais toujours dans le dédit de tout lieu, le Poème devient l’issue à toute fin de récit la formule de cet homme aux 1000 livres, qui a métamorphosé mille et nuits noires de destructions en 1000 livres de joies en livrant, à tous, le secret du renouveau joyeux de ce qui abandonne la narrativité et sa condamnation de toute tristesse pour retrouver les joies premières de la matière : le moment où, dans lepoème, comme un tableau advenu, la matière devient éclat dans le verbe, où elle l’étire à l’oublier, où la matière de rêve devient le rêve de la matière, toujours tendue à soi, puissante, où le Poème de Butor accomplit ce vœu premier d’Envoisqui, décidément, cherche à « dissoudre les frontières ». Il faut désormais, à la lumière de sa mort, se perdre dans l’œuvre de Butor, comprendre que si le Nouveau Roman s’achève un peu plus avec sa disparition et ne se relève qu’encore davantage dans nos mémoires, il nous appartient de le lire au présent et au-devant de nous comme une bibliothèque perpétuelle, vaste comme celle que rencontre le narrateur de son Portrait de l’artiste en jeune singe, une bibliothèque où le monde et le livre ne cessent, avec bonheur, d’échanger leurs places. Et sans doute, faudrait-il lire Butor en faisant résonner à nos yeux, dans un voyage supplémentaire, ces quelques vers d’Hölderlin qu’il appréciait tant et qui diraient ainsi de son œuvre sa puissance à habiter le monde : « Il ne peut vivre et demeurer dans le poème. C’est dans le monde qu’il vit et qu’il demeure. »

OEUVRES COMPLETES, EXTRAITS

Oeuvres complètes en 12 volumes, publiés par Les Editions de la différence, entre 2006 et 2010 sous la direction de Mireille Calle-Gruber.

Œuvres complètes I – Romans

Ce volume comprend :

Extrait volume I –Romans (pdf)

Extrait volume I –Romans (pdf)

Œuvres complètes II – Répertoire 1

Ce volume comprend :

Extrait volume II – Répertoire 1 (pdf)

Extrait volume II – Répertoire 1 (pdf)

Œuvres complètes III – Répertoire 2

Ce volume comprend :

Extrait volume III – Répertoire 2 (pdf)

Extrait volume III – Répertoire 2 (pdf)

Œuvres complètes IV – Poésie 1 (1948-1983)

Ce volume comprend :

Illustrations I (1965), La Banlieue de l’aube à l’aurore (1968), Illustrations II (1969), Travaux d’approche (1972), Une chanson pour Don Juan (1972), Illustrations III (1973), Illustrations IV (1976), Envois (1980), Brassée d’avril.

Extrait volume IV –Poésie 1 (pdf)

Extrait volume IV –Poésie 1 (pdf)

Œuvres complètes V – Le Génie du lieu 1

Ce volume comprend :

« Avec la série des Génie du lieu, la découverte des sites géographiques et la naissance de nouvelles formes d’écriture vont de pair. Michel Butor fait voler en éclats le cadre du roman et de la phrase, au profit de compositions mixtes qui tiennent à la fois de l’essai, du récit, de la poésie, de l’autobiographie, du journal de voyage. Il invente le mobile textuel, le récit stéréophonique, le texte boomerang, le quilt littéraire fait d’un tissu de mots disparates, et la lecture en courant d’air pour faire bouger tous ces éléments. Il ramasse, trie, rassemble les bribes des civilisations présentes et passées. Le Génie du lieu, c’est un art de chiffonnier-poète, seule façon d’approcher l’étranger en lui conservant son mystère. »

Mireille Calle-Gruber

Extrait volume V – Le Génie du lieu 1 (pdf)

Extrait volume V – Le Génie du lieu 1 (pdf)

Œuvres complètes VI – Le Génie du lieu 2

Ce volume comprend :

« Tout livre pour moi est un boomerang. C’est un objet que l’écrivain lance, mais qui doit lui revenir : ses lecteurs l’éclairent et, parfois, le transforment. Ils font partie du jeu. » [1]

Extrait volume VI – Le Génie du lieu 2 (pdf)

Extrait volume VI – Le Génie du lieu 2 (pdf)

Œuvres complètes VII – Le Génie du lieu 3

Ce volume comprend :

« Gyroscope est un livre très viscéral. Comme dans Icare à Paris, ce livre si bien réalisé sur le Conservatoire national des arts et métiers, je voudrais qu’on y entende gargouiller et même frétiller les entrailles de l’ingénieur… »

Michel Butor, Curriculum vitae

Extrait volume VII – Le Génie du lieu 3 (pdf)

Extrait volume VII – Le Génie du lieu 3 (pdf)

Œuvres complètes VIII – Matière de rêves

Ce volume comprend :

« À partir du moment où un texte scientifique est réfuté par une science plus récente, on se rend compte que pour qu’on ait pu voir les choses comme ça, il fallait qu’on rêve la réalité. Nous rêvons encore la réalité aujourd’hui et donc un certain nombre de nos textes les plus scientifiques ne seront plus lisibles dans un siècle que comme poésie. »

Extrait volume VIII – Matière de rêves (pdf)

Extrait volume VIII – Matière de rêves (pdf)

Œuvres complètes IX – Poésie 2 (1984-2003)

Ce volume comprend :

Ce volume IX des Œuvres complètesde Michel Butor réunit des recueils de poèmes et de textes poétiques dont certains n’avaient fait l’objet que de livres d’artiste, réalisés en collaboration avec peintres, graveurs, sculpteurs et photographes. L’écriture de Butor puise ainsi dans les différentes formes poétiques et invite à entrevoir toutes les richesses de cette forme littéraire.

Poèmes et textes poétiques de Michel Butor parus entre 1984 et 2003, épuisés depuis longtemps. Délaissant la forme romanesque dès les années soixante, le travail de Michel Butor s’applique à décloisonner les genres, notamment dans son écriture en collaboration avec des artistes plastiques.

Extrait volume IX– Poésies 2 (pdf)

Extrait volume IX– Poésies 2 (pdf)

Œuvres complètes X – Recherches

Ce volume comprend :

Ce volume X des Œuvres complètes offre une palette des sujets que Michel Butor a traités en essayiste de façon ponctuelle, circonstanciée, voire réactive. Le volume fait entendre la voix du lettré : il médite sur le monde tel qu’il lui arrive à travers les livres et les œuvres d’art. Ce sont les réflexions à la fois d’un écrivain, d’un amateur et d’un philosophe.

Écrits sur la littérature, la peinture et la photo. Le regard de Michel Butor sur l’art et ce qu’il nous dit de notre monde

Extrait volume X–Recherches (pdf)

Extrait volume X–Recherches (pdf)

Œuvres complètes XI – Improvisations

« Comme moi, la ligne cherche sans savoir ce qu’elle cherche… »

Henri Michaux,

« Aventures de lignes Des censures sont tournées par les changements de genre, de discipline, de technique. Les passages de la gouache à l’aquarelle, à l’encre, des pinceaux aux doigts, sont parallèles aux passages des textes de rêverie aux textes de voyages, de réflexion, de science. La liaison entre genres littéraires et picturaux, leur tressage, permet de forcer d’autres serrures. »

Michel Butor, Improvisations sur Henri Michaux

Il dit de ses cours :

Extrait volume XI – Improvisations (pdf)

Extrait volume XI – Improvisations (pdf)

Œuvres complètes XII – Poésie 3 (2003-2009)

Ce volume XII des Œuvres complètes est un recueil de livres eux-mêmes recueils de textes différents, où Butor voyage selon plusieurs moyens de locomotion : tantôt avec l’alphabet, tantôt avec les images des peintres et celles des paysages, tantôt encore avec les légendes et les monuments archéologiques. Il invente ainsi une façon poétique de « cultiver son jardin » et d’acclimater tout ce qui fleurit sur la terre et dans la rhétorique des langues.

Extrait volume XII, Poésies 3 (pdf)

Extrait volume XII, Poésies 3 (pdf)

Liens

Dictionnaire Butor ] Depuis les années, 2000 Henri Desoubeaux tient à jour, avec quelques contributeurs, un « Dictionnaire Butor » de tout ce qui se publie sur l’auteur. Un travail de bénédictin. Une bible pour exégètes.

Avec aussi des extraits de textes de Butor :

Poésies

Essais

Archives audio de l’Universite de Genève. Tous les cours de Michel Butor dans cette université. Une formidable et gigantesque ressource.

DEUXIEME PARTIE

SOLLERS / BUTOR

SOLLERS / BUTOR

1960, un groupe de jeunes écrivains fonde la revue d’avant-garde Tel Quel qui se propose de secouer le joug de la littérature.

Ils ont été devancés dans leur démarche par un groupe d’aînés fédérés par les Editions de Minuit et que la critique éreintait, les adeptes du "Nouveau Roman", ainsi qualifiait-on leurs livres, faute de mieux. Cofondateur de cette revue, Sollers et ses comparses vont d’abord se placer dans le sillage de ces rebelles dont les idées vont dans le sens des leurs, même si cette jeune garde a des ambitions plus larges, qu’elle ne tardera pas à dévoiler. (Voir Tel Quel et le Nouveau Roman)

Le groupe de base des nouveaux romanciers des Editions de Minuit.

de g. à d. Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon.

ZOOM... : Cliquez l’image.

C’est ainsi que la revue Tel Quel ouvrira ses colonnes à l’écrivain Michel Butor qui y signe quatre articles :

- La littérature, aujourd’hui - IV, Tel Quel, n°11, automne 1962, pp.58-65. (Repris dans : Répertoire II, 1964, pp.293-301, sous le titre "Réponses à Tel Quel". Et dans : Essais sur le roman, 1969.)

- Victor Hugo romancier, Tel Quel, n°16, hiver 1964, pp.60-67.

- Dans les flammes, Tel Quel, n°24, hiver 1966, pp.24-39 (poésie).

Sollers et Butor partagent quelques points communs dans leur pratique littéraire :

- Le culte du langage

- Ecriture et lecture même combat. La « Bibliothèque » universelle comme fond commun. L’intertextualité comme flux naturel et consanguin de l’écriture.

- L’expérience des limites pour sortir l’écriture de ses formes et genres traditionnels. Sollers est toujours contesté dans ses livres étiquetés « roman » parce qu’on n’y trouve pas d’intrigue, au sens conventionnel.

- L’amour de la musique est présent chez tous deux,

- La peinture aussi et la critique d’art

- La critique littéraire, un art où tous deux excellent. Une critique que Sollers a surtout exercé sur des écrivains anciens - son contrat avec Le Monde, du temps où il y exerçait limitait ses critiques aux écrivains morts, l’actualité littéraire des vivants ne lui étant pas dévolue.

- Quelques figures communes dans leurs Panthéons respectifs : Rimbaud, Baudelaire, Hölderlin (que Butor a traduit dans ne adaptation libre, dont le célèbre poème sur la Garonne, chère à Sollers), Mallarmé, Joyce, Breton et d’autres...

Cependant, leur pratique littéraire diverge aussi sur de nombreux points et en tant qu’homme, tout, - presque tout – les oppose à commencer par les femmes que Sollers épinglait dans son carnet rouge avant de le faire dans son roman Femmes. Rien de tel chez Butor qui rappelle quelquefois, au détour d’une interview, tout ce qu’il doit à la femme de sa vie Marie-Jo.

Pour Sollers écrivain, notons la grande place de la politique dans sa conception de la littérature. Elle figure en sous titre de ses revues :

Littérature |Philosophie |Art | Science | Politique

C’était particulièrement vrai au temps du groupe Tel Quel qui fera un temps cause commune avec la parti communiste avant de basculer dans la promotion de la pensée mao-tsétoung. La façon dont on excluait à Tel Quel n’était pas sans rappeler le modèle des purges staliniennes, le sang en moins quand même. Ces excès n’ont jamais été le fait de Butor, qui est un iconoclaste en littérature mais pas un révolutionnaire politique.

- Un autre point qui les distingue, Butor est resté attaché à l’institution universitaire toute sa vie active, même s’il a toujours manifesté une grande indépendance d’esprit à son égard. Il a été professeur jusqu’à sa retraite en 1991. Sollers s’est toujours situé et revendiqué hors des canons universitaires.

…

Butor ne figure pas – ou de façon très très marginale - dans le tryptique des recueils d’essais de Sollers que constituent La Guerre du Goût, Eloge de l’Infini et Discours parfa [3], ni dans « Un vrai roman/Mémoires » (sauf erreur)

La réciproque est aussi vraie (sauf erreur) pour la présence de Sollers dans les écrits de Butor.

Les orbites de ces deux écrivains se sont bien, un temps, croisées, sans s’arrêter.

Manque peut-être d’affinités électives ? Ou lois universelles du cosmos en expansion : après une brève rencontre, leurs étoiles n’ont cessé de s’éloigner l’une de l’autre.

Quelques « photographies » littéraires de leur brève rencontre :

Intertextualité

Lecture

Michel Butor à Georges Perros,

lettre du 28 décembre 1967

Philippe Sollers,

L’esprit français

Et aussi ces deux documents rares :

- « Joyce et l’Aventure d’aujourd’hui » (Dans le cadre du Cinquième Symposium International James Joyce, Paris 16-20 juin 1975)

Butor, dans le Choix critique de Tel Quel N° 2

Eté 1960, Sollers a 23 ans, il évoque Michel Butor dans le N°2 de la revue Tel Quel qu’il vient de créer avec quelques autres. C’est dans la rubrique « Choix critique » où les écrivains de la revue donnent leur point de vue sur une sélection de nouveautés littéraires. Et Philippe Sollers, ainsi que Jean-Edern-Hallier, Jean Cayrol, Jean-René Huguenin, donnent le leur sur le livre « Répertoire » publié par Michel Butor. De dix ans l’aîné de Sollers, Michel Butor est déjà un écrivain aguerri et reconnu (Prix Renaudot en 1957 pour son livre « La Modification »).

Choix critiqueRépertoire par Michel Butor.

(Éditions de Minuit.)

PHILIPPE SOLLERS :

Michel Butor publiera cinq Répertoires, recueils de ses réflexions sur les œuvres littéraires (mais aussi picturales et musicales). Pour Michel Butor, la critique relève de la création, mais aussi de l’expérience la plus intime et enrichissante.

Nul doute que beaucoup de jeunes écrivains - d’une inculture parfois si étrange - ne lisent. Répertoire avec profit."

(Ph. S.)

JEAN-EDERN HALLIER :

(J. E. H.).

JEAN CAYROL :

On lira non seulement de très belles pages critiques - souvent de grand style, ici retenu, contrôlé - mais aussi des tendances, un choix précis et une manière de lire auxquels d’autres professeurs nous ont habitués, mais que l’auteur de l’Emploi du temps présente aussi bien comme un véritable roman de son esprit. "

(J.C.)

Joyce et l’Aventure d’aujourd’hui

Dans le cadre du Cinquième Symposium International James Joyce, Paris 16-20 juin 1975 [4]

Michel Butor. - Nous sommes réunis ici cet après-midi pour parler de Joyce, non comme auteur d’autrefois mais, si j’ose dire, comme auteur d’aujourd’hui et même de demain. Les gens qui sont ici ont certainement été marqués par l’influence de Joyce d’une façon ou d’une autre et cherchent à interroger le texte de Joyce d’une façon prospective ou d’une façon poétique. L’important, je pense, pour les gens qui sont ici, ce n’est pas seulement ce que Joyce a pu dire mais ce que eux peuvent dire à partir de ce texte-là, en quoi le texte de Joyce est actuel, est un des moteurs de l’aventure que nous vivons aujourd’hui. C’est pourquoi nous voudrions faire entendre un certain nombre de témoignages sur les possibilités actuelles d’exploration et d’utilisation de l’enseignement que Joyce donne à l’aventure d’aujourd’hui. Naturellement les gens qui sont sur la scène, sur l’estrade, ont des choses à nous expliquer, mais je suis persuadé qu’il y a dans l’assistance des quantités de gens qui auraient des directions à ouvrir, qui auraient des projections à faire à partir de l’œuvre de Joyce et nous les invitons très cordialement à s’exprimer aussi longuement et aussi violemment au besoin qu’ils le désirent.

Je vais commencer par donner la parole à Nathalie Sarraute.

Nathalie Sarraute. - Je m’excuse beaucoup. Il y a sûrement un malentendu. On m’a dit que Michel Butor faisait un grand discours d’introduction. J’avais dit que si j’avais des questions à poser, je poserais des questions. Il était absolument entendu que je ne ferais aucun discours sur l’œuvre de Joyce. Je donne la parole à Michel Butor.

Michel Butor. - Nathalie Sarraute ne veut pas parler encore. Nathalie Sarraute préfère se réserver pour des interventions que nous espérons très acides à propos de ce qu’auront dit les autres. Eh bien, pour mettre en branle ce moteur, pour faire démarrer la pompe post-joycienne, je vais demander à Philippe Sollers de nous expliquer en quoi pour lui Joyce fait partie de l’aventure d’aujourd’hui, c’est-à-dire de la sienne entre autres.

Philippe Sollers. -

compliquée que j’ai essayé de retranscrire très approximativement dans ce dialogue où il est, bien sûr, question de tas de choses comme la psychanalyse, le lacanisme, le savoir, et d’autre choses de ce genre. Puisque je prends la parole en premier je profite de cette occasion pour signaler que nous avons fait un certain travail en 1973 sur Finnegans Wake et que ce travail n’a pas été exposé, n’est pas trouvable dans cette région ; quelqu’un me l’a demandé je le lui envoie volontiers. Et puisqu’on est en train de parler de cela, de chronologie, je crois qu’il faut dire que Butor a été un des premiers à ouvrir la voie dans le commentaire, dans l’approche très difficile de Finnegans Wake et qu’il faut, par conséquent, le dire pour être honnête et ne pas confier des symposium à n’importe quoi, n’importe qui, pour parler d’autre chose. Parce que moi, je tiendrai quand même à parler de Joyce en ceci que l’aventure d’aujourd’hui X, Y, Z, je ne sais pas, en tout cas je n’ai pas envie de parler de moi, j’ai envie de parler de Joyce, Parce qu’il m’a semblé observer un certain désintérêt pour Joyce et rien ne prouve qu’aujourd’hui Joyce soit mieux connu, davantage lu, qu’il ne l’a probablement jamais été - ça arrive à beaucoup d’écrivains. Et j’ai cru observer une sorte de paresse ou de désintérêt pour Finnegans Wake. Je vais essayer de dire quelques petites choses.

En quoi Joyce est-il aussi abrupt, aussi inaccessible, en quoi donne-t-il des symptômes à la psychanalyse, en quoi reste-t-il irréductible et pour certains illisible ? Eh bien, probablement par sa façon de toucher à quelque chose que peu osent toucher, ce que j’appellerai un système d’inceste généralisé. Ça n’est pas commode à présenter. Quelqu’un a dit l’autre jour que, finalement, Joyce avait échoué parce qu’il avait gardé une langue de base qui était l’anglais. Mais je crois qu’il est faux de parler de langue de base, il vaudrait mieux parler de langue filtre et cette langue filtre a pour objet d’ouvrir d’un côté, au niveau supérieur si vous voulez, vers toutes les langues et, au niveau inférieur, sur ce qui n’a pas de langue proprement dite, c’est-à-dire l’inconscient. Et je crois que Joyce est le premier à inventer un filtre. Il peut y en avoir d’autres. En tout cas un filtre d’une puissance considérable qui fasse communiquer les processus inconscients et les processus historiques de toutes les langues. C’est ça son objet fondamental. Pour rendre toutes les langues visibles ou analytiques et les faire s’analyser elles-mêmes, il faut les filtrer et trouver le filtre qu’il faut. Donc il va construire un appareil qui sera, pour ainsi dire, assez mathématiquement puissant pour intégrer tous les énoncés possibles, virtuels et en même temps ils ne formeront jamais un tout (donc il y a une rupture de toute totalité de toute langue naturelle), en même temps tous ces énoncés seront interprétés et réinjectés, redistribués et désinhibés, si je peux dire, dans ce filtre. Mais qu’est-ce qui lui permet, justement, d’arriver à ça ?

J’ai parlé du fait qu’il y avait 4 niveaux de sens possibles dans Joyce exactement comme chez Dante. Chez Dante on les appelle littéral, anagogique, moral et allégorique... Pour Joyce ce serait plutôt : un niveau obscène, très difficile à saisir pour qui ne connait pas l’argot anglais, un niveau historique avec toutes les histoires irlandaises, et aussi l’évolution de l’humanité où il s’est servi du modèle de Vico, un niveau mythique très surchargé, et enfin un niveau qu’on pourrait appeler un niveau de jouissance sexuelle qui fait tellement de problèmes, parce que finalement un écrivain fait assez de problèmes quand on n’arrive pas à comprendre comment il jouit à ce point d’écrire ce qu’il écrit, c’est la même chose par exemple pour Lautréamont, un niveau de jouissance qu’autrefois on aurait appelé mystique ou extatique.

Ce dispositif me parait aller au plus près de ce que Freud appelle le refoulement originaire, dont on sait qu’il ne peut pas être levé, qu’on ne peut pas le lever, mais dont Joyce aurait été pour ainsi dire le premier à donner la circonscription, le contour, parce qu’il est évident que ce qui fait le problème c’est comment peut-on donc arriver à une telle sublimation massive de pulsions qui semblent arriver de partout et d’autant d’informations et d’autant de condensation mythiques, historiques et sexuelles. Ce qui fait que, par exemple, quand Beckett disait en 1930, dans le livre qu’il avait écrit avec un certain nombre d’autres, dont Jolas, Our exagmination ... quand il commençait son article par’ nous sommes trop décadents pour lire Joyce’, je crois que ça reste encore vrai. Nous sommes trop décadents encore pour lire Joyce et peut-être pour lire toute écriture qui va dans ce sens.

Je voudrais vous faire remarquer ce que j’ai appelé tout à l’heure le système de l’inceste généralisé, c’est-à-dire qu’à mon avis il écrit à partir d’un système hypercomplexe de la parenté, pas élémentaire, où toutes les positions de discours entre mère et fils, père et fille, père et fils, etc., sont systématiquement explorées. Je crois que là il y a quelque chose d’absolument remarquable à voir.

Ce monologue intérieur de Molly Bloom se situe dans le 18e et dernier chapitre du livre de Joyce. Cette femme, qui vient de tromper son mari endormi, semble se confier sur sa vie et sur elle-même. Nous sommes à Dublin, au début du 20e siècle. Il est 4 heures du matin et Molly, pétillante et ultra sensible, dit comment son couple ne fait plus l’amour, comment son mari la délaisse pour l’alcool et la politique, comment elle rêve de son amant...

Un flux d’idées, d’impressions se combinent sans cesse ; le présent affleure le passé. Soudain, dans cette liberté absolue du dire, l’intime rejoint l’universel ; Molly devient l’essence même d’une femme de chair ; entreprise audacieuse que de poser, de l’intérieur, la question de la féminité, qui plus est en 1922 et pour un homme. La langue brûlante de James Joyce est jouissive, sa musicalité éloquente.

Le monologue de Molly serpente à travers les 40 dernières pages d’Ulysse, sans aucune ponctuation, comme une rivière étale ses méandres dans la plaine et trace le cours de son lit.

Le monologue de Molly Bloom commence par « Oui parce qu’avant jamais il a fait une chose pareille de demander qu’on lui serve son petit déjeuner au lit… » et s’achève après huit affirmations du oui, le dernier :

« et oui j’ai dit oui je veux bien Oui ».

Le Oui de Joyce est un des plus beaux Oui de toute la littérature

La comédienne Céline Sallette, à l’ingénuité déroutante, sait faire corps avec elle et nous dit ce dernier Oui.

Le monologue de Molly serpente à travers les 40 dernières pages d’Ulysse comme une rivière étale ses méandres dans la plaine et trace le cours de son lit

Les quatre points cardinaux de ce monologue sont : les seins, les fesses, la matrice et le sexe de la femme, que représentent respectivement les mots. C’est de toute évidence par l’intermédiaire de son corps, en tant que symbole de la terre féconde et maternelle, que Molly s’exprime.

James Joyce a écrit : « Il me semble que Pénélope (Molly) est une femme parfaitement saine, complète, amorale, amendable, fertilisable, déloyale, engageante, astucieuse, bornée, prudente, indifférente » Molly déteste la politique, le nationalisme, elle craint le tonnerre, désapprouve la brutalité et pense que son mari sait beaucoup de choses. Molly, c’est le Cosmos, Gaïa, la Terre-Mère, fécondatrice et joueuse, incertaine et éternelle. Molly, c’est l’incarnation de l’amour fou que portait Joyce à sa femme, Nora. Mais surtout Molly, c’est le premier personnage féminin à parler depuis elle-même comme aucune femme ne s’est écrit jusqu’alors : sans fards, sans limites, sans faux espoirs.

Crédit : D’après Fance Inter

C’est que Joyce dans Ulysses n’a pas encore pris cette circularité des positions possibles, des positions de discours. On sent que les rapports entre Bloom et Stephen, la position de Molly Bloom, sont encore extrêmement visibles, et L. Bloom et c’est le problème de la filiation spirituelle entre père et fils, est dans un état de rabaissement, si on peut dire, alors que Molly Bloom détient la clé, la clé de la matrice finale de l’énonciation. Et j’ai dit l’autre jour que si Joyce lui avait fait dire oui pour finir, il ne fallait pas se laisser prendre à ce phantasme, ce n’est pas une femme qui dit oui c’est Joyce en train de parler pour une femme, ou à la place d’une femme, se disant oui à lui-même et j’ai cru pouvoir dire que s’il lui faisait dire oui c’est qu’il en avait éprouvé tous les nons possibles. Ce qui m’amènerait tout à l’heure à essayer de montrer que Joyce écrit de façon sensationnelle à la place même où il ne devrait y avoir aucun langage, qui est la place de la paranoïa féminine, qui n’est pas du tout la même chose que la paranoïa masculine, donc à une place psychotique où en principe il ne devait y avoir aucun langage possible, et qu’il est probablement le seul à avoir atteint. D’où le problème, d’où la lecture.

Qu’est-ce que c’est que ces jouissances de Joyce et qu’est-ce qui se passe justement entre Ulysses et Finnegans Wake ? En effet dans Finnegans Wake ce n’est plus le même rapport entre les positions, puisqu’on ne dit pas les personnages. Les positions de discours, c’est quoi ? C’est la position féminine, ALP. C’est une position une et multiple, méta-unification, Anna Livia Plurabelle, et ce nom va être phénoménal ; j’ai essayé d’expliquer l’autre jour comment les noms surgissaient là exactement comme dans la poésie védique ou dans d’autres contextes culturels de cet ordre, comment c’est un texte qui fait germer des noms, c’est très important. Qu’est-ce que c’est que cette Anna Livia Plurabelle qui est aussi « allaniuvia pulchrabelled » et tout ce que vous voudrez ? C’est un flux de multiplicités mais unitaires, qui est le même dans ses variations.

C’est très différent pour HCE, qui est le nom du père et pas de cette mère-fille. HCE, c’est au contraire une triade de transformations car ça n’est pas du tout fille. HCE, c’est au contraire une triade de transformations car ça n’est pas du tout la même chose, ça va changer et ça va surtout posséder le verbe. Vous remarquerez que les transformations de HCE, c’est toujours le verbe, « Haveth Childers Everywhere », « Here Comes Everybody », etc. : le verbe, alors que vous voyez que ALP ce serait plutôt le substantif et l’adjectif. Le verbe, le verbe comme nom, comme Nom-du-Père.

Et puis vous avez en-dessous de ces deux grandes - je ne dis pas divinités, parce que évidemment c’est tout sauf ça - les deux frères Shern et Shaun, le Pen man et celui qui délivre la lettre, etc. : là nous sommes dans des noms qui prennent une forme plus humaine, s’incarnent en quelque sorte, alors que les deux autres restent entièrement anonymes. Vous avez donc deux hommes incarnés, les deux frères, dont l’un écrit l’autre, si l’on peut dire, une femme, une sorte de polypère, plein de noms, qui a des enfants partout. Et le fait que ce nom de père soit induit par le verbe me parait trouver sa signification dans ce qu’on lit dans le Book of Kells dont Joyce s’est beaucoup servi on le sait, qui est cette abréviation du nom d’HCE courante dans la Bible de ces époques-là et qui est le hic est, à partir de « voici » ecce homo, hic est - vous voyez que c’est un embrayeur qui peut ouvrir pratiquement sur n’importe quoi. « Vois-ci », « Vois-ci » en tant que verbe.

Et puis par derrière cette scène on a ce Finnegan, ce vieil ancêtre qui représente le mort qu’on va veiller, qui va en principe se réveiller, ressuscité, parce que c’est une veillée funèbre mais une résurrection qu’on pourrait dire être une sorte de souvenir complètement fouillis à partir de quoi s’est constituée cette espèce de théographie. C’est un peu une sorte de mort du père qui repousserait de partout : Joyce c’est l’anti-Schreber. Si vous prenez les Mémoires d’un névropathe de Schreber, qui est le grand texte sur la paranoïa masculine, paru en 1903, date significative, vous verrez que ce texte de Schreber est écrit d’une façon extrêmement classique. Il ne faut pas oublier que c’est un président, un magistrat, qu’il écrit tout sauf des fantaisies linguistiques, contrairement à la plupart des paranoïaques féminines qui se sentent dictées des textes extrêmement obscurs et très difficiles à déchiffrer ; les mémoires de Schreber sont d’une facilité déconcertante mais évidemment ce qu’il raconte est difficile à comprendre. C’est à dire que les deux positions de discours de la paranoïa masculine et féminine paraissent devoir être relevées. Qu’est-ce que c’est que la paranoïa masculine ? C’est cette tentative folle pour un homme de devenir une femme. Dans le cas de Schreber vous voyez bien que l’émasculation qu’il souhaite et redoute en même temps constitue une sorte de limite par rapport à laquelle on ne peut pas dire qu’il peut agir dans le réel. Alors qu’on sait bien que la paranoïa féminine, elle, probablement plus radicale en ceci, passe fréquemment à l’acte, c’est-à-dire que le meurtre, en général d’une autre femme, est à l’horizon.

Ceci peut sembler fantaisiste mais Je vous préviens que vous êtes tous virtuellement paranoïaques, soit parce que vous avez eu des mères qui étaient virtuellement paranoïaques, soit parce que vous avez eu des pères qui étaient virtuellement paranoïaques, des pères qui auraient voulu être femmes, des mères qui ne pouvaient pas supporter que la féminité existe.

Je pense que c’est ça le problème de Joyce, un des problèmes de Joyce, on peut l’aborder autrement mais de cette façon ça éclaire un petit peu quelque chose. En effet, il va aller au lieu même de la négation du langage qui est dans la paranoïa féminine, l’impossibilité d’accéder au langage, ce qui n’est pas le cas de la paranoïa masculine. Une forclusion du verbe : il y a là, signée une sorte d’impossibilité d’accéder au symbolique, ce qui rend d’ailleurs, cette forme de psychose particulièrement formidable et touchante. Donc, je crois que c’est à partir de cette négation radicale du langage que Joyce écrit et qu’il va parler à cette place-là, impossible, et cela va l’amener à une sublimation extrêmement élaborée, amener à jouir quelque chose qui par principe ne peut pas jouir. C’est pour ça probablement qu’il va, lui Joyce, subir de la part de ses contemporains et dans la suite du temps, une dénégation aussi farouche (Je parle de Finnegans Wake) ; ce petit carré-là, ce cube, ce rectangle, va être l’objet de spéculation, de lutte, de refoulement, de négation. Et ça représente un enjeu formidable, tout le monde le sent bien, tout le monde le sait. Tout le monde ne le sait pas, mais ceux qui sont là pour garder le savoir le savent.

Michel Butor . - Merci beaucoup. Avant de passer à d’autres témoignages est-ce que quelqu’un aurait des remarques à faire sur ce que nous, dit Philippe Sollers ? Dans ce qu’il a dit il y a quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c’est l’extraordinaire profondeur féminine de l’œuvre de Joyce. Pour moi Joyce est un des auteurs qui ont certainement le mieux réussi à faire parler une femme et le monologue de Molly Bloom est certainement à cet égard un texte peut-être unique. Je ne dis pas qu’on ne puisse pas aller encore plus loin, on peut peut-être aller encore beaucoup plus loin que cela, mais il y a là quelque chose qui dans l’ensemble romanesque occidental touche une frontière certainement. Lorsqu’un homme dans ces dernières années lisait le monologue de Molly Bloom il avait une impression tout à fait particulière, je dirais d’indécence. C’est à dire ce n’est pas indécent de la façon dont un texte pornographique est indécent, c’est quelque chose qui est complètement différent. On a un peu le sentiment que la femme est retournée comme un vêtement dont les poches sont retournées. On voit ainsi les fils, les miettes, on voit des choses qui d’habitude et très normalement sont cachées, qui viennent là à la surface. Il y a une intuition féminine de Joyce qui est quelque chose de tout à fait remarquable, et certainement cette capacité pour Joyce quelque chose de tout à fait remarquable, et certainement cette capacité pour Joyce de faire parler une femme de cette façon-là est liée à tout un système de relais symboliques. Je dirais que c’est lié à la position politique de Joyce, c’est lié à sa relation avec le couple Irlande-Angleterre, Joyce choisissant l’Irlande contre l’Angleterre, et c’est lié naturellement à la langue qu’il emploie. Je crois que ça a été fondamental pour lui d’admettre qu’il était obligé de travailler dans la langue anglaise, mais cette langue anglaise est une langue pour lui despotique, et il s’agit de la retourner, il s’agit en partant de l’anglais d’en retourner toutes les poches, d’en retourner toutes les coutures. Certes toutes les langues étrangères sont utiles, ce sont de merveilleux complices, mais il est bien certain que c’est l’anglais qui doit se défaire, qui doit ainsi s’ouvrir lui-même. D’autre part, je serais tout à fait d’accord avec Philippe Sollers, en ce qui concerne la valeur éminente de Finnegans Wake. J’ai subi profondément l’influence de Joyce, je crois que c’est tout à fait évident, j’ai subi profondément J’influence d’Ulysses mais je crois que j’ai subi encore plus profondément l’influence de Finnegans Wake. Et la façon dont Joyce s’attaque aux problèmes du langage dans Finnegans Wake est quelque chose qui a eu pour tout ce que j’ai fait une importance absolument décisive, tellement décisive que j’ai été obligé à un moment je dirais d’arrêter la communication. J’ai été obligé de faire de telle sorte qu’apparemment ça ne ressemble pas du tout à Finnegans Wake. Ainsi, par exemple, pendant un certain nombre d’années, je me suis totalement interdit de faire des manipulations sur les mots individuels. L’anglais pour lui, c’est la langue de la fausse mère. Et l’irlandais est une langue maternelle qui a sombré, qui est inaccessible, qu’on ne peut que deviner à travers l’autre. Si vous voulez, on peut dire que c’est à travers l’anglais que Joyce connait l’irlandais. Alors, à travers cette langue pseudo-maternelle, eh bien il cherche toutes sortes de choses, il cherche à donner aux mots une polyvalence considérable, une ambivalence. Il rend les choses ambivalentes par deux procédés principaux, premièrement en déformant les mots, c’est-à-dire en faisant des accumulations, surimprimant les mots les uns sur les autres et deuxièmement, ce qui est pour moi beaucoup plus important, en insérant ces mots systématiquement dans des groupes significatifs. Joyce a introduit dans la littérature une conscience de ce qu’on appelle en mathématique les groupes. C’est à dire que les mots fonctionnent et signifient les uns par rapport à un ensemble d’autres et que l’on peut réussir à donner des sens multiples à un mot en en faisant des points de rencontre de différents ensembles, de différents systèmes significatifs. C’est à partir de cette démarche que dans un ouvrage comme Mobile, sans utiliser la moindre déformation ou à peu près, j’ai cherché à faire ressortir dans les mots de la langue anglaise ou européenne en général, une polyvalence qui est alors une polyvalence donnée en particulier par la distribution géographique. Eh bien, ces deux points, premièrement la féminité de Joyce, de l’écriture de Joyce, et deuxièmement, l’importance éminente de Finnegans Wake pour un certain nombre de recherches actuelles, voilà deux points sur lesquels je crois qu’il serait très intéressant d’entendre des réactions.

Philippe Sollers. -

La deuxième observation c’est la suivante : c’est que des analystes ont dit à propos de Joyce qu’il était matricide. Matricide certainement, mais derrière cela il se cache un problème d’inceste justement avec la mère, qui me parait tout à fait remarquable et qui est probablement l’écriture de Molly. Ce qui change dans Finnegans Wake. parce que la fin aussi est confiée à une voix de femme, c’est que la position de cette voix de femme - c’est la rivière qui va rejoindre l’Océan, c’est-à-dire son père, c’est Anna Livia Plurabelle à la fin de ce long parcours à travers les siècles et les millénaires et les langues qu’elle a charriées, eh bien c’est le problème du retour de la fille folle, en quelque sorte, et nous savons que dans la biographie de Joyce ce problème est très important et il n’aurait pas écrit Finnegans Wake s’il n’avait pas eu le problème de sa fille, je crois que c’est très important. C’est donc le retour de la fille dans le sein, si on peut dire, paternel, et toute la fin de Finnegans Wake c’est ça. Vous voyez que c’est très différent comme axe de celui d’Ulysses.

Michel Butor. - On peut relier les deux livres. Dans Ulysses il y a la recherche d’un véritable père : Stephen cherche un véritable père, opposé à un père naturel qui est faux. Eh bien, de même dans Finnegans Wake. Ce qui est extraordinaire c’est que c’est à travers la langue elle-même que ça se passe. Il y a recherche de la mère véritable à travers la torture passionnée, amoureuse aussi, d’une fausse mère qui s’est imposée.

Puisque Nathalie Sarraute est là, je vais la torturer. Elle est à bien des égards une de mes mères et je ne vais pas rater l’occasion. Je voudrais savoir de votre part comment vous lisez par exemple le monologue de Molly. Nous avons parlé de la façon dont un homme - au moins dans ces dernières années, parce qu’il parait que tout change, mais je crois pas aussi vite qu’on le voudrait, il y a quelques années, quand un homme lisait le monologue de Molly, il y avait donc ce type tout à fait particulier, tout à fait unique d’indécence. Je voudrais savoir si vous ressentez cela de la même façon que nous.