Deux traductrices commentent leur expérience de la traduction :.

L’une, Gabriella Bosco [1], est italienne et traduit notamment les livres de Philippe Forest du français vers l’italien. Pour les lecteurs de pileface, elle a autotraduit (ce que d’habitude elle ne fait pas, car le français n’est pas sa langue maternelle) un texte qu’elle avait publié en italien pour répondre à une question qui lui est toujours posée à chaque présentation d’un livre de Forest en Italie :

"Mais comment pouvez-vous le traduire ?".

Vous trouverez ci-après sa réponse dans la section :

L’autre traductrice, c’est Danièle Robert, qui a notamment traduit en français La divine comédie de Dante pour les éditions Actes Sud, mais aussi les latins Catulle, Ovide, et encore Paul Auster ou l’autobiographie de Billie Holiday. Elle s’est exprimée dans divers entretiens sur sa vision de la traduction qui rejoint celle de l’Italien Antonio Prete dont elle se sent proche, vision qu’il a développée dans un livre « A l’ombre de l’autre langue. Pour un art de la traduction », qu’elle a traduit en français et publié aux « éditions chemin de ronde » dans la collection Stilnovo qu’elle dirige.

Vous trouverez dans la section éponyme :

« A l’ombre de l’autre langue. Pour un art de la traduction »,

différents échos de Danièle Robert et Antonio Prete quant à la pratique de leur art

par Gabriella Bosco

Depuis une bonne quinzaine d’années, je traduis les livres de Philippe Forest. Aujourd’hui, il est un auteur très connu en Italie, définitivement "célèbre pour sa célébrité". L’expression est d’Alain Robbe-Grillet, qui l’utilisait pour se désigner lui-même, nouveau romancier dont on parlait beaucoup dans les années 1950 et 1960, mais que très peu de gens lisaient. Si j’évoque cette formule c’est que, à chaque présentation d’un roman de Forest qui sort chez nous, les gens me posent toujours la même question étonnée :

"Mais comment pouvez-vous le traduire ?"

Une question à laquelle, avant même que j’aie le temps de préparer une réponse, fait suite l’inévitable réflexion de la part de celui ou celle l’ayant formulée : « L’enfant éternel est un très beau livre. Je l’ai acheté. Mais je n’arrive pas à le lire. Trop de douleur ». La plupart des compte rendus et des articles qu’on peut lire consacrés aux livres de Forest insistent en fait sur ce point. Le romancier qui a su décrire la mort. L’auteur de la souffrance. L’écrivain qui n’a pas reculé face à la maladie de sa fille. D’ailleurs, on ne peut pas dire que c’est faux. L’enfant éternel est le livre atroce et nécessaire où Philippe Forest raconte sous forme de roman quand et comment la petite Pauline est tombée malade d’un ostéosarcome, et la longue année, belle même si c’est scandaleux de le dire, que sa mère et son père ont vécue avec elle avant que la maladie ne l’emporte. Forest a écrit ce livre dans l’urgence de témoigner, pour essayer d’empêcher que la violence de l’expérience vécue ne tombe dans l’oubli. Un livre très dur à traduire, je ne peux pas le nier. Mais en même temps, sa traduction a été pour moi une expérience parmi les plus significatives dont je me souvienne. Le roman dit la maladie et la mort, et aussi, à chaque page, la douleur. Mais c’est en même temps un roman d’amour, d’un très grand amour, un roman écrit au nom de cet amour et pour le préserver. Écrit pour dire "non" au scandale de la mort, certainement pas pour la célébrer, ni, comme il arrive de l’entendre, pour consentir à une sorte de mouvement esthétisant et morbide qui célèbre la souffrance. J’aimerais qu’on le sache, qu’on le sache davantage et mieux. À mon sens il pèse un malentendu sur l’œuvre de Philippe Forest, souvent partagé même par ceux et celles – critiques, universitaires, exégètes – qui l’apprécient sincèrement, allant parfois jusqu’à le considérer "l’un des plus grands écrivains vivants ".

Quand je me suis mise à traduire les livres de Philippe Forest, j’avais derrière moi trois expériences importantes. La traduction du Solitaire de Ionesco, le seul roman écrit par le grand dramaturge, traduction dont j’avais été chargée toute jeune par lui-même, un Ionesco très âgé, à la fin de sa vie, par l’intermédiaire de sa fille Marie-France, que je connaissais étant son élève. Eugène Ionesco, « papa », me faisait travailler à sa table, ce qui me mettait dans un état d’agitation continuelle mais en même temps me procurait la plus grande exaltation traductive que l’on puisse s’imaginer. C’est Ionesco qui m’a appris à considérer le texte comme un tissu et à en sentir " la main ", comme le faisait ma mère, institutrice dans une école primaire mais aussi couturière. Quand j’étais petite, ma mère m’emmenait avec elle pour acheter des tissus, et je me souviens qu’elle les choisissait en fonction de ce qu’elle ressentait en les passant entre ses doigts.

Ma deuxième expérience d’apprentissage a été par la suite la traduction de La femme au collier de velours d’Alexandre Dumas, grâce à laquelle j’ai découvert les joies du travail sur le pastiche. Dans ce roman, en effet, Dumas fait de Charles Nodier un de ses personnages, le principal, et il en profite pour reprendre et réécrire de nombreux passages de ses textes. Une aventure extraordinaire, celle de traduire un auteur par personne interposée.

La troisième expérience à laquelle je faisais allusion a été la révision de la traduction du Silence de la mer de Vercors, réalisée par Natalia Ginzburg quarante ans plus tôt, en 1953. Cette révision avait été jugée nécessaire par l’éditeur, Einaudi, en raison de certaines parties que dans sa traduction Natalia Ginzburg – en premier lieu écrivaine, même pendant l’acte de traduction – avait en quelque sorte fait siennes. Pour moi, un autre exercice formateur s’il en est, en raison de la tâche que l’on m’avait confiée de redonner au texte sa texture originale.

Je me suis donc présentée ayant ces lettres de créance lors de mon premier rendez-vous avec Forest, je veux dire avec les deux premiers livres de lui que j’ai eu l’occasion de traduire. Il ne s’agissait pas de L’enfant éternel, ce n’était pas encore son premier roman (bien que déjà publié à l’époque depuis cinq ans, per Philippe Sollers dans la collection L’Infini chez Gallimard), mais de deux petits essais introuvables aujourd’hui (qui seront bientôt republiés comme chapitres d’un grand volume qui comprendra la plupart des essais que Forest a écrits au cours des deux dernières décennies) : Le roman, le réel et Le roman, le je. Deux petits essais que j’avais repérés à la Bibliothèque nationale de France en préparant un cours universitaire sur l’écriture romanesque à la première personne et qui, dès que je les ai lus, m’ont paru indispensables. Et pour lesquels j’ai trouvé tout de suite accueil dans la collection Holden Maps publiée par la Bur, la Biblioteca Universale Rizzoli, dirigée à ce moment-là par Dario Voltolini (en 2003 et 2004 respectivement). Dans le premier de ces deux essais, Forest se demandait si aujourd’hui, à l’ère de la post-histoire, celle qui suit la Shoah et l’explosion de la bombe atomique, il est encore possible d’écrire un roman. Pour répondre à cette question, Forest utilise toutes les pages du texte. Il pense qu’un roman a encore un sens aujourd’hui s’il s’efforce de répondre à l’appel impossible que le réel adresse à son auteur. Une formule apparemment cryptique, mais qui cesse de l’être dès qu’on saisit la signification que Forest donne à chacun des termes qui la composent. Le roman qui a encore un sens aujourd’hui, comme par exemple Si c’est un homme de Primo Levi, est pour lui celui qui ne recule pas devant le témoignage de l’impossible, celui qui essaie de trouver un langage qui « fasse signe » à la fois au sens philosophique et au non-sens poétique et qui dise ce pour qui les mots normalement font défaut. Dans le deuxième de ces essais, Le roman, le je, Forest explique que, selon lui, le romancier ne peut tenter de donner cette réponse que s’il passe par le prisme du je, de l’écriture à la première personne

C’est donc par le biais de sa pensée théorique, que Forest est arrivé en Italie avec son premier roman, L’enfant éternel (publié avec un titre différent voulu par l’éditeur italien mais choisi par l’auteur et par moi-même, Tutti i bambini tranne uno, à l’origine par Alet en 2005 et réédité en 2018 par Fandango), un roman qui en France avait précédé les deux essais, dont ils avaient été comme une sorte d’illustration a posteriori.

Dans certaines subversions particulières de l’ordre de la phrase, dans de nombreux adjectifs illogiquement substantivés, dans des participes passés déplacés par rapport à la norme, réside toute la force de ce roman involontaire, qui s’est fait presque par lui-même et contre son auteur, qui s’est imposé et a trouvé son espace en tiraillant constamment la syntaxe habituelle, ce qui est une marque tangible, inscrite dans la page, de sa difficulté.

Par la suite sont venus, l’un après l’autre, les autres romans de Forest, qui retracent le parcours de l’auteur, sa reprise constante de l’expérience primaire dans la tentative toujours recommencée de la formuler différemment, de faire avancer son écriture vers un lieu qui lui est inconnu et vers lequel pourtant il va. Il m’est impossible ici de passer en revue toutes les étapes par lesquelles je suis passée depuis, mais je voudrais tout de même rappeler ce qui a été une expérience d’apprentissage supplémentaire d’une grande valeur pour moi, m’instruisant à suivre de près le cheminement d’un texte. Je me réfère à la traduction des Textes pour rien de Beckett et de quelques autres petits textes en prose (Einaudi, 2010), des pages totalement muettes à certains endroits, pour comprendre lesquelles j’ai dû effectuer un travail de génétique textuelle, remonter à toutes les versions antérieures du texte (parfois jusqu’à dix versions différentes de la même page), lisibles dans des brouillons qui ont heureusement été conservés et peuvent être consultés. En étudiant de près et constatant d’une version à la suivante la tendance de Beckett à l’assèchement progressif des phrases, il m’a été moins difficile d’en reproduire en italien la dernière et définitive, qui auparavant m’avait paru souvent sibylline. Un voyage à l’intérieur de l’écriture de Beckett que je n’oublierai pas et qui s’est avéré très fonctionnel pour aborder un obstacle apparemment infranchissable lorsque je me suis retrouvée à traduire Le siècle des nuages de Philippe Forest (Alet, 2012). Un roman de six cents pages dans lequel l’histoire du vingtième siècle est racontée à travers l’histoire de l’aviation, elle-même racontée à travers l’histoire du père de l’auteur, qui a été pilote, d’abord pendant la guerre, puis dans le civil. Forest écrivait en préparant le roman qu’il avait essayé d’y mettre « toute la profondeur du passé ». Et il avait ajoutéqu’il l’avait faiten entrelaçant l’histoire de tous avec la sienne, avec le fil conducteur du destin d’un homme (son père) qui était lui-même lié à l’une des principales utopies de l’ère moderne (l’aéronautique). Il avait voulu rendre par le participe présent la forme en -ing de Faulkner, qu’il avait essayé de reproduire par une progression strophique de la page, ponctuée par une sorte de rime lancinante, « formes verbales nécessaires – écrivait-il se référant à ce choix du participe présent continuel – pour que le texte puisse glisser sans interruption du passé au présent et du présent au passé ». Une fois le livre terminé, Forest s’était rendu compte que c’était Claude Simon qui avait influencé le choix de cette forme (de sa recherche, de sa découverte). C’était de Claude Simon l’idée que raconter des histoires c’est un peu comme essayer de coller les fragments épars et incomplets d’un miroir, faire un effort maladroit pour arriver à les assembler et n’obtenir qu’un résultat incohérent, dérisoire. Mais avec l’obstination, malgré tout, de progresser à l’intérieur de ce chaos pour lui donner une représentation impossible à travers laquelle – comme nous le lisons dans La route des Flandres – nous arrivons à une réalité qui est peut-être plus réelle que le réel.

Un grand défi pour moi. Ce participe présent qui rythmait tout le roman dans le but énoncé par l’auteur : comment le préserver dans la traduction, en conservant la fluidité de la langue de Forest sans en trahir la forme ?

J’ai trouvé la solution dans le procédé beckettien du tuilage, de l’écriture réalisée par une série de répétitions et de petites variations successives comme s’il s’agissait de la couverture d’un toit, où les tuiles se recouvrent presque complètement (la répétition) mais pas tout-à-fait, et c’est la partie de la tuile qui déborde (la petite variation), qui fait avancer la réalisation du toit et, quittant la métaphore, du texte. Les formes verbales italiennes en -ndo ont donc peu à peu cessé de me faire trébucher pour devenir, au contraire, des points d’ancrage, des points numérotés sur la page à relier avec le crayon pour faire apparaître le dessin.

Il me resterait à parler des trois derniers romans de Forest – Crue (en italien Piena), L’oubli (L’oblio), et celui que je traduis en ce moment, Je reste roi de mes chagrins. Je me limiterai à en dire ceci : il s’agit d’un Forest différent par rapport au romans précédents, un Forest ayant emprunté un autre chemin à partir du Chat de Schrödinger, inspiré de la tradition du conte philosophique, mais qui a toujours le même but, celui d’essayer de trouver ce lieu inconnu qui l’attire et vers lequel il va s’en approchant toujours plus d’un livre à l’autre : "traduisant la précipitation de la vie vers le vide qui l’appelle, tout en traçant en elle le sillage dérisoire et splendide de son témoignage".

Pour lui qui écrit, pour moi qui le traduis : montrer que ce qui est n’existe nulle part, sinon dans le récit que quelqu’un en fait.

le livre sur amazon.fr

La relation de Danièle Robert avec Antonio Prete

Extrait d’entretien avec DIACRITIK

Jean-Philippe Cazier

Diacitik, 30 juin 2016

Il existe déjà de nombreuses traductions de La Divine Comédie, certaines plutôt ratées et d’autres plus intéressantes, comme celle de Jacqueline Risset. Qu’est-ce qui, indépendamment de la question de la terzina sur laquelle je reviendrai tout à l’heure, vous a donné l’idée et l’envie de traduire à votre tour cette œuvre ?

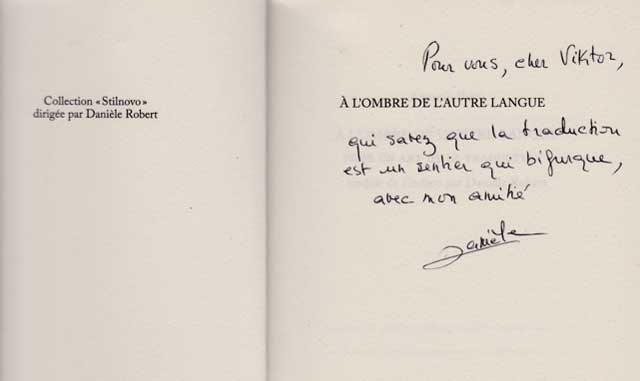

Cette idée a germé à Paris lors d’une rencontre à la librairie italienne Tour de Babel, au cours de laquelle je présentais deux ouvrages d’Antonio Prete que je venais de traduire et de publier dans le cadre de la collection « Stilnovo » que je dirige aux éditions Chemin de ronde, dont Christian Tarting et moi-même sommes responsables.

Ces deux ouvrages complémentaires – un recueil de nouvelles, L’Ordre animal des choses, et un essai sur la traduction, À l’ombre de l’autre langue. Pour un art de la traduction– posent, chacun dans un genre différent, les questions essentielles du langage, des relations entre les êtres ou des univers étrangers ou parallèles, de la mémoire et de l’imaginaire et, pour le second surtout, de l’acte de traduire. Au cours de la présentation, nous avons évoqué la somptueuse traduction en vers des Fleurs du mal d’Antonio Prete (Baudelaire, I fiori del male, Feltrinelli, 2003) et celle des Rime de Guido Cavalcanti que je venais de publier selon des principes analogues aux siens : le respect de la forme choisie tant par Baudelaire que par Cavalcanti (Cavalcanti, Rime, Vagabonde, 2012). Antonio et moi en avons lu des extraits pour illustrer nos choix respectifs. J’ai souligné l’intérêt qu’avait suscité en moi l’œuvre poétique du primo amico de Dante, qui a joué en outre un rôle majeur dans l’entrée en poésie de celui-ci en le faisant admettre dans le groupe avant-gardiste des Fidèles d’Amour, qui allait devenir le mouvement stilnoviste. Après la présentation, les échanges se sont poursuivis sur le point, fondamental à mes yeux, du respect de la forme dans la traduction du texte poétique et je me suis surprise à dire : « Si je devais un jour m’attaquer à la Commedia, je ne pourrais le faire qu’en prenant en compte la terzina et le jeu de rimes qui la constitue, c’est-à-dire la terza rima, qui détermine entièrement le sens de l’œuvre ». J’avais lancé le défi, l’enthousiasme des participants au débat m’a fait comprendre que je n’avais plus qu’à le relever.

Ces deux ouvrages complémentaires – un recueil de nouvelles, L’Ordre animal des choses, et un essai sur la traduction, À l’ombre de l’autre langue. Pour un art de la traduction– posent, chacun dans un genre différent, les questions essentielles du langage, des relations entre les êtres ou des univers étrangers ou parallèles, de la mémoire et de l’imaginaire et, pour le second surtout, de l’acte de traduire. Au cours de la présentation, nous avons évoqué la somptueuse traduction en vers des Fleurs du mal d’Antonio Prete (Baudelaire, I fiori del male, Feltrinelli, 2003) et celle des Rime de Guido Cavalcanti que je venais de publier selon des principes analogues aux siens : le respect de la forme choisie tant par Baudelaire que par Cavalcanti (Cavalcanti, Rime, Vagabonde, 2012). Antonio et moi en avons lu des extraits pour illustrer nos choix respectifs. J’ai souligné l’intérêt qu’avait suscité en moi l’œuvre poétique du primo amico de Dante, qui a joué en outre un rôle majeur dans l’entrée en poésie de celui-ci en le faisant admettre dans le groupe avant-gardiste des Fidèles d’Amour, qui allait devenir le mouvement stilnoviste. Après la présentation, les échanges se sont poursuivis sur le point, fondamental à mes yeux, du respect de la forme dans la traduction du texte poétique et je me suis surprise à dire : « Si je devais un jour m’attaquer à la Commedia, je ne pourrais le faire qu’en prenant en compte la terzina et le jeu de rimes qui la constitue, c’est-à-dire la terza rima, qui détermine entièrement le sens de l’œuvre ». J’avais lancé le défi, l’enthousiasme des participants au débat m’a fait comprendre que je n’avais plus qu’à le relever.

Traduire Dante : Entretien avec Danièle Robert (diacritik.com)

Antonio Prete : "A l’ombre d’une autre langue"

… le traducteur se meut surtout dans l’univers de sa langue : c’est là qu’il doit trouver toutes les ressources, les capacités d’invention et les moyens de construire un système d’équivalences avec le texte original. C’est pourquoi l’horizon véritable de la pratique du traduire est l’ imitation – au sens exact de mimêsis – par laquelle c’est sa propre langue qui est mise en jeu, jusqu’à l’extrême. La traduction comme imitation : construction d’un univers linguistique parallèle, réverbération du premier, mais aussi son contrepoint dialogique, réplique et réinvention tout à la fois. Correspondance, mais dans l’autonomie. Relation profonde, mais dans l’infidélité.

Et c’est aussi pour cela que la traduction appartient à l’écriture, en est un genre particulier, comme la poésie, le roman, l’essai.]

Antonio Prete

Fruit d’une rencontre privilégiée entre deux langues, deux histoires propres, deux sensibilités, la traduction a pour but, par les vertus d’hospitalité, d’écoute, d’imitation, de musicalité, d’imagination, de transposition, non de pâlement copier le texte original - bien qu’elle prenne corps à son ombre - mais d’opérer sa pleine et entière métamorphose. Elle est ainsi la meilleure interprétation que l’on puisse donner d’une oeuvre littéraire, le plus bel hommage rendu à sa force et un véritable acte de création.

C’est ici ce que développe Antonio Prete, à la lumière d’abord de Leopardi et de Baudelaire, auxquels il associe dans ses réflexions sur l’acte de traduire d’autres écrivains : Cervantès, Borges, mais aussi Mallarmé, Rilke, Jabès, Bonnefoy (qu’il a traduits) et Benjamin.

Dans À l’ombre de l’autre langue son propos n’est pas tant de proposer une théorie du traduire que d’interroger, du point de vue du poète, prosateur, exégète et praticien fervent de la traduction qu’il est lui-même, la relation intime qui s’établit entre un traducteur et un auteur et ce qui se joue alors ; ce qui lui fait dire : « Traduire un texte poétique a la même intensité qu’une expérience amoureuse. »

Extrait

SUR LE SEUIL

Traduire c’est transmuer une langue en une autre langue. Un texte en un autre texte. Une voix en une autre voix. Il y a, dans cette alchimie, quelque chose qui s’apparente à l’expérience amoureuse, ou du moins à sa tension : comment pouvoir dire l’autre de façon que mon accent ne le déforme pas, ne le masque ni ne le censure et, d’autre part, comment me laisser dire par l’autre de façon que sa voix n’évacue pas la mienne, que son timbre n’altère pas le mien, que sa singularité ne rende pas opaque ma singularité.

Mais la traduction est aussi un audacieux affrontement à l’autre. Parce qu’elle prétend lui soustraire ce qu’il a de plus intime, à savoir sa langue. Dans le cas de la traduction de poésie - c’est surtout de celle-ci qu’il sera question dans les pages qui suivent -, exproprier un poète de sa langue veut dire le priver de son air, de son pays, voire des fondements mêmes sur lesquels reposent son identité, son style, sa voix unique, inimitable. Et pourtant la traduction assume cette prise de risque. Et son laborieux exercice se déploie comme réparation et compensation à l’égard de ce geste si téméraire. Le traducteur, pour pouvoir reconstruire, dans sa propre langue, les sens et sons, formes et rythmes qui étaient propres à l’autre langue, cherche des équivalences et des correspondances qui soient en mesure de remplacer dignement ce qui a été perdu. Ce qui s’élabore de nouveau est en même temps le reflet, la répétition, le miroir de la première construction et sa réinvention. Dans cette entreprise, qui est une entreprise amoureuse, le traducteur met aussi à l’épreuve sa propre langue. Puisque c’est avec sa langue - histoire, tradition, formes, modes d’expression, usages - qu’il traverse et interroge le pays de la langue étrangère, ses forêts et ses merveilles, ses labyrinthes et ses horizons. Le traducteur sait qu’il doit revenir de cette odyssée en ayant sauvé de l’autre langue tout ce qu’il est possible, préservé le sens au maximum, conservé les formes au plus secret de leur invention. Il s’apercevra que, dans cette aventure, c’est sa propre langue qui a réalisé une expérience d’affinement, et d’enrichissement. Traduire est un travail de formation et de connaissance. Un acte de croissance.

Certes, on traduit toujours à l’ombre du texte source, on traduit toujours après. Et cependant la tâche la plus essentielle du traducteur consiste à faire de cet après le berceau dans lequel le premier texte est secoué par le vent d’une renaissance, où les mots anciens se mettent à sonner comme des mots nouveaux sans que le charme de leur éloignement en soit diminué. Et c’est là une autre porte étroite du défi amoureux : comment faire tenir en un même son, un même souffle, un même style ce qui appartient à la distance et à l’étrangeté et ce qui appartient à l’intimité linguistique de celui qui traduit ? Et encore : comment rendre l’étranger familier sans abolir sa différence ? A ces questions on ne peut répondre que par un exercice qui parvienne - avec une constante assiduité, en restant à l’ombre de l’autre langue, de ses syllabes, de ses mots, de ses propositions - à mettre à l’épreuve une telle proximité, une telle familiarité avec l’étranger de façon à pouvoir le faire passer dans l’univers de la nouvelle langue sans qu’il perde rien de son énergie ni de sa spécificité.

A propos de l’auteur

Professeur de littérature comparée à l’université de Sienne, auteur de nombreux ouvrages de poésie et de fiction, Antonio Prete est un spécialiste majeur de Leopardi : il a édité ses Operette morali et Pensieri et lui a consacré plusieurs essais. Son activité de traducteur (du français, de l’allemand, de l’espagnol) a fait découvrir ou redécouvrir en Italie des oeuvres poétiques essentielles et culmine dans une traduction très remarquée des Fleurs du Mal (Feltrinelli, 2003). Conjointement publiés aux éditions chemin de ronde, A l’ombre de l’autre langue et l’Ordre animal des choses affirment en France la singularité de son oeuvre.

La traduction est un acte d’écriture à part entière

Dans le même entretien avec Diacritik, Danièle Robert précisait sa vision de la traduction comme acte d’écriture

Vous êtes également auteur. Pensez-vous que votre pratique personnelle de l’écriture apporte quelque chose de particulier à votre activité de traductrice ? Et inversement, qu’est-ce que le fait de travailler en les traduisant les textes des autres aurait comme conséquences sur votre écriture ? Enfin, est-ce que vous concevez la traduction comme une dimension de votre écriture puisque si traduire implique des contraintes, celles-ci peuvent aussi être sources de création et d’invention ?

le livre sur amazon.fr

Je ne saurais séparer l’écriture « personnelle » et la traduction. Pour moi, traduire, c’est écrire, et vice versa. Tout auteur, qu’il soit poète, romancier, dramaturge ou essayiste, est d’abord traducteur à l’intérieur de sa propre langue. Il a à sa disposition un matériau qui est sa langue maternelle, qu’il utilise couramment avec ses règles morphologiques, syntaxiques, lexicales, tout un passé historique et culturel qu’il partage avec les membres de la communauté à laquelle il appartient. Or, ce matériau de base, il le retravaille, le remodèle, parfois le bouleverse en puisant dans sa propre histoire, ses lectures, son vécu, son imaginaire les éléments qui vont lui permettre de créer un langage nouveau en vue d’un objet littéraire qui n’appartient qu’à lui. Cet acte de création estd’abord un acte de traduction. L’approche du traducteur est sensiblement la même à ceci près qu’il a affaire, pour ce qui le concerne, à une langue doublement étrangère : le matériau de base n’est pas sa langue maternelle et, de plus, la langue du livre à traduire a déjà été transformée, repensée, traduite en un langage unique par son auteur. Le traducteur doit donc prendre en charge cette dualité : la « fidélité » qu’il doit à l’auteur ne se limite pas à rendre compte de ce que dit celui-ci mais s’étend à la manière dont il le dit, elle nécessite de la part du traducteur une capacité à produire un nouvel objet selon sa sensibilité, son bagage culturel, sa lecture personnelle, son interprétation du texte d’origine. C’est un acte d’écriture à part entière. J’ajouterai qu’il n’y a pas de meilleure école pour apprendre à écrire que l’exercice de la traduction.

Traduire Dante : Entretien avec Danièle Robert (diacritik.com)

Dans l’émission « Par les temps qui courent » par Romain de Becdelièvre

Traduire, c’est essayer de perdre le moins possible, puisque le passage d’une langue à l’autre, surtout quand on parle de poésie, fait que l’on va fatalement devoir renoncer à certaines choses qui ne passeraient pas dans la langue d’arrivée. On ne peut pas le faire de façon insouciante ou légère, on est obligé de mesurer l’étendue de la perte, ce qu’on peut accepter de perdre, au profit de quelque chose qui permettra de ne pas perdre le fil de la pensée de l’auteur. C’est cet équilibre entre ce que l’on peut conserver et ce qu’on perd, qui est la tâche et l’art du traducteur. Danièle Robert

Dans "La divine comédie", Dante a inventé un système de rimes que personne n’avait encore utilisé. Il a construit un système d’entrelacs de rimes qui vont trois par trois, et non deux par deux. Ce système apporte au texte une pulsation, il y a, grâce à la tierce rime, ce mouvement constant qui est toute la colonne vertébrale du texte. Donc, il a été pour moi immédiatement évident, que je ne pouvais pas traduire "La divine comédie", autrement qu’en respectant la tierce rime. Je ne critique absolument pas les démarches des autres traducteurs, il y a de très belles traductions qui n’ont pas pris cette option, mais, en ce qui me concerne, cela ne pouvait pas être autrement. Comme tout artiste, j’ai donné ma lecture du texte, et cela a entraîné une interprétation qui m’est propre. On ne peut pas dire qu’il n’y a qu’une seule traduction possible d’une œuvre de la stature de celle de Dante : plus une oeuvre est puissante, plus elle s’offre à de multiples traductions.

Danièle Robert

dans l’émission Par les temps qui courent par Romain de Becdelièvre

Le jour où « j’ai traduit La Divine Comédie de Dante »

Portrait

En 2012, la traductrice Danièle Robert s’attaque à La Divine Comédie , monument de la littérature italienne. Un défi pour cette professionnelle réputée, qui a choisi de respecter la forme poétique rimée originale de Dante, dont on célèbre cette année le 700e anniversaire de la mort.

Stéphane Bataillon,

La Croix, 28/03/2021

FRANCE KEYSER pour La Croix L’Hebdo

Dès qu’elle commence à parler de Dante, ses yeux bleus pétillent. Sa voix douce et son enthousiasme désamorcent très vite l’appréhension que l’on pourrait avoir à aborder l’œuvre maîtresse de Dante Alighieri, long poème de 14 233 vers écrit au XIVe siècle. « J’avais lu La Divine Comédie durant mes études supérieures, et je m’en nourrissais régulièrement depuis, mais je n’aurais jamais pensé me mettre à traduire un tel monument », se souvient Danièle Robert.

Elle décide de s’y attaquer en 2012, forte d’une déjà longue carrière de traductrice, entre Catulle, Ovide (Les Métamorphoses et les Écrits érotiques, couronnés par le prestigieux prix Laure-Bataillon en 2003), la poésie complète de l’Américain Paul Auster ou l’autobiographie de la chanteuse Billie Holiday.

Mais c’est un autre choc littéraire qui la décide à plonger dans cette aventure. « Le déclic est venu après ma traduction de Rime de Guido Cavalcanti, un poète de l’époque médiévale, ” premier ami” de Dante. Son œuvre a la réputation d’être la plus difficile de toute la lyrique italienne et n’a pas donné lieu à de nombreuses traductions en France. Or une fois engagée dans le texte, j’ai été éblouie. C’est une poésie d’une beauté et d’une force exceptionnelles, dont la versification d’une extrême virtuosité est mise au service d’une pensée profondément originale. Cette traduction a déclenché en moi l’envie de relever un second défi en m’attaquant à celle de La Commedia. »

« Le respect de la forme d’origine a toujours primordial » Elle fait alors un pari audacieux : adopter la même structure que celle du texte original ainsi que l’invention novatrice de la tierce rime (la terza rima) qui fait de Dante, à son époque, un poète d’avant-garde. « Dans tous les ouvrages que j’ai traduits, le respect de la forme d’origine a toujours été pour moi un souci primordial. J’ai donc décidé de prendre en compte ce procédé d’écriture, dont le principe repose sur un entrelacs de rimes qui vont trois par trois et impriment au poème une pulsation qui évite toute impression de monotonie mais le rend, au contraire, très mobile en introduisant au cœur même de chaque chant un mouvement qui est celui de la marche : le long voyage entrepris par Dante et auquel il nous convie. »

D’autre part, Dante utilise l’hendécasyllabe italien : « Un vers de onze syllabes d’une grande souplesse métrique et dont l’accent final tombe la plupart du temps sur l’avant-dernière syllabe, le rapprochant, à l’oreille, d’un décasyllabe. Pour le rendre en français, j’ai fait alterner des décasyllabes et des hendécasyllabes afin de faire entendre au lecteur français la flexibilité du vers italien. »

À la lecture, en effet, un sentiment de légèreté et de fluidité se dégage : « Ma recherche, c’est d’être en harmonie avec la voix du poète et de donner au lecteur francophone la même impression que j’ai lorsque je lis les vers dans la langue d’origine. Un écho de leur propre musique. » Cette harmonie s’entend dès la première strophe, fameuse :

Nel mezzo del cammin di nostra vita,(Étant à mi-chemin de notre vie,)

mi ritrovai per una selva oscura,

(je me trouvais dans une forêt obscure,)

che la diritta via era smarrita.

(la route droite ayant été gauchie.)

« Ce système rimé me parle. Cette contrainte, réelle, a aussi été une source immense de créativité durant mon travail. Par exemple, ici, aucune traduction ne choisit ”gauchie’’ pour l’adjectif smarrita, qui veut dire perdue, égarée. Je devais trouver un terme qui rime avec ”vie’’, et j’ai très vite observé que cet adjectif, qui qualifie la route, est étroitement lié à son contraire, diritta. Or une route qui n’est plus droite est déviée, détournée. J’ai donc trouvé un équivalent qui rend bien la métaphore par laquelle Dante nous dit qu’il s’était délibérément détourné du droit chemin, selon l’opposition droite-gauche héritée des haruspices de l’Antiquité. L’exigence de la rime m’a donc aiguillée vers un sens plus précis et, d’autre part, l’adjectif smarrita se retrouve tout au long de La Commedia dans des acceptions légèrement décalées. D’où la nécessité d’avoir une vision globale du texte si l’on veut être juste dans la traduction des détails. »

Neuf ans de travailTruffée de références historiques, politiques, cosmologiques, mythologiques, bibliques, théologiques, La Divine Comédie requiert une immense érudition que nous, lecteurs d’aujourd’hui, n’avons pas. D’où la nécessité d’assortir la traduction de notes, des clés sans lesquelles le lecteur risquerait d’abandonner la lecture.

« Non seulement ces notes éclairent le lecteur sur des données qu’il ne connaît pas forcément, étant donné la distance qui nous sépare du XIVe siècle, mais de plus le texte peut être hermétique ou obscur par endroits, volontairement. Dante pratique ce que les troubadours provençaux appelaient le trobar clus, la poésie fermée, et nous incite constamment à une lecture ”aiguë’’. Il parle souvent par allusion, de manière ambiguë, ce qui a donné lieu à de multiples controverses. Il faut alors faire des choix d’interprétation et, si nécessaire, les expliquer. »

Cette traduction titanesque, achevée après neuf ans de travail dans le calme de sa maison du Luberon, s’impose déjà comme une référence. « J’y ai travaillé de façon très intense. C’est une œuvre qui demande un investissement moral, mental et émotionnel énorme, mais avec aussi des moments de jubilation au cours desquels j’ai accompagné le poète à travers les multiples aspects de son génie, où j’ai partagé son humour, ses sautes d’humeur, son orgueil et son humilité, sa compassion et sa dureté envers les ombres qu’il rencontre, ses angoisses devant l’immensité de la tâche qu’il s’est assignée, son désir de voir enfin Béatrice et de la suivre vers la Vérité, bref, où j’ai découvert toute son humanité. À l’arrivée, je me suis sentie heureuse de pouvoir proposer aux lecteurs ma propre vision de cette œuvre universelle avec le sentiment d’être allée, par cet autre voyage qu’est la traduction, au bout de moi-même. »

----------------------

2021, année Dante : Enfer, Purgatoire et Paradis.

Encore aujourd’hui, pas un Italien qui ne connaisse des vers tirés des trois livres qui composent La Divine Comédie. Une épopée que Dante, héros de sa propre histoire, traverse guidé par Virgile, son modèle en poésie, et Béatrice, son amour idéalisé. « Dès le départ, Dante indique que nous faisons partie de ce récit, qui est celui de l’histoire de l’humanité, explique Danièle Robert. Ainsi, il nous fait descendre dans les ténèbres du mal et remonter jusqu’à la lumière, promesse du salut, jusqu’à la contemplation finale de ’l’Amour qui meut le Soleil et les étoiles’. Cette œuvre nous parle de tout ce qui nous concerne. Il suffit d’un déclic pour qu’elle séduise un nouveau lectorat. »

Ce déclic pourrait être la commémoration des 700 ans de la mort de Dante Alighieri. À cette occasion, la traduction de Danièle Robert sort en poche dans une élégante version (Actes Sud, coll. « Babel », 928 p., 13,50 €).

[1] Gabriella Bosco enseigne la littérature française à l’Université de Turin

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?