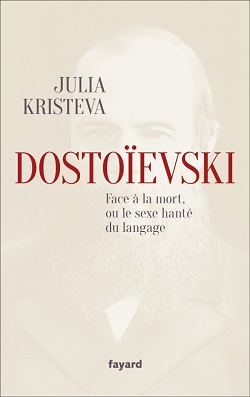

Julia Kristeva

Dostoïevski face à la mort

ou le sexe hanté du langage

Dostoïevski face à la mort

ou le sexe hanté du langage

Parution : octobre 2021

LIRE ARTICLE

Julia Kristeva, aimer Dostoïevski ?

par Philippe Forest, Art press, novembre 2021

Version imprimable

Version imprimable