La grande librairie (04 octobre 2012)

La critique de Jacques Henric

Comment, étant de son temps, un écrivain peut-il ne pas être en guerre contre ce temps ; comment peut-il ne pas s’y trouver seul ; comment peut-il ne pas vouloir ce que son temps, ce que ses contemporains veulent ? L’histoire littéraire abonde en exemple de jeunes hommes en colère, de révoltés, de libertaires, d’esprits anarchisants et subversifs, voire de révolutionnaires cherchant à détruire un ordre politique ou social existant, à mettre à mal les morales, les religions, les cultures et les idéologies de leur temps. Et si notre époque actuelle ne semble plus guère appeler de telles figures d’insoumission — quelques-unes se manifestant apparaîtraient vite comme anachroniques, incongrues — c’est que nos existences de plus en plus contrôlées, limitées, encadrées, répertoriées, surveillées, comprimées et protégées par de solides ceintures de chasteté ont découragé toute velléité de mettre fin à un état de sujétion, voire de servitude volontaire. Ou, n’est-ce pas, plus gravement, selon le précoce diagnostic établi par Botho Strauss dans son essai le Soulèvement contre le monde secondaire publié en Allemagne en 1993, que ces figures de relèveraient d’un concept propre à au 19ème siècle, « l’émancipation », qui aux yeux de l’écrivain était à la source des erreurs à longue portée dont le siècle suivant et le nôtre en cours sont l’objet. L’émancipation sociale ne pouvant créer que des affranchis et non des gens libres, la dialectique de l’histoire, explique Botho Strauss, citant le poète néo-romantique Rudolf Borchardt, a pour conséquence que lorsque « ce sont les affranchis qui dominent, ce n’est pas le commencement de la liberté mais la fin de celle-ci ». Alors… ?

Que de dégringolades de cheval !

Alors, sans doute y a-t-il urgence à rompre avec cette dialectique-là. À ces postures héroïques d’hommes dressés contre les diverses tyrannies dont tout État, aussi démocratique semble-t-il être, est porteur, ne faudrait-il pas, pour échapper à la dévastation en cours, substituer aux nobles figures des chevaliers de la liberté, haut dressés sur leurs arçons, requis pour faire le procès du monde et lutter pour le bien de l’humanité, et prendre de face le réel, ne faudrait-il pas d’autres figures ? Des figures de non-héros ayant pris la mesure de ce réel, ayant compris qu’il nous enveloppait et requérait, pour s’en libérer, des stratégies tout autres que l’affrontement direct ?

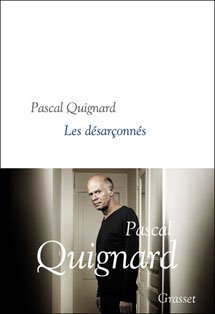

Un écrivain, un des plus singuliers de notre époque, Pascal Quignard, nous propose dans le dernier volume paru de sa série Dernier royaume un saisissant ensemble de ces figures et de leurs stratégies. Plus de fiers cavaliers dressés sur leur selle et chargeant héroïquement l’ennemi, façon Claude Simon brandissant son sabre contre les avions allemands, mais des hommes quittant les arçons et chutant. Les Désarçonnés, tel est le titre de ce grand traité d’amorale, de cette sorte de nouvelle somme a-théologique (Bataille : l‘écrivain que Pascal Quignard a « préféré lire au 20ème siècle »).

Il est impressionnant le nombre de personnages célèbres, de la mythologie, de la littérature, de l’Histoire, l’ancienne et la contemporaine, qui ont fait la culbute de leur cheval : Lancelot, Agrippa d’Aubigné, saint-Paul, Abélard, Pétrarque, Montaigne, Brantôme… Ce ne sont pas que les corps qui sont désarçonnés, l’âme suit. Chaque dégringolade est un renversement dans le temps, dans le cours d’une vie, dans l’ordre du monde. Chacune est une mort et une résurrection. Saül est aveuglé, il tombe, il renaît en Paul. Au sein de l’aventure humaine, l’homme ne (re)naît que d’une aventure temporelle singulière. C’est cette incarnation dont parlait Merleau-Ponty, dans l’Œil et l’esprit, qui pose son homme en un éclair. L’événement salvateur peut être de plusieurs natures, un accident, la mort d’un proche, une lecture, un nouvel amour. Il peut être de l’ordre du miracle ou du ratage. Même la mort n’est pas un démenti à l’incarnation. Hélas, les « indésarçonnables » sont nombreux, constate Quignard, ils sont la masse. Certes, leur sort n’est pas souhaitable, ajoute-t-il. Comme celui de ce Arsace, un héros de Lucien, dont il cite l’exemple, ils chevauchent à jamais leur cheval chez les morts. Jamais nés, jamais incarnés. C’est leur histoire, et la façon qu’un homme qui écrit a d’échapper à leur pesant agrégat mortifère, que raconte Quignard, poursuivant une « expérience fondamentale ». [...]

Jacques Henric, art press 393, octobre 2012.

Lire aussi la critique de Jérôme Garcin, Pascal Quignard : « Ici, je suis hors d’atteinte »

et celle de Pierre Assouline, Pascal Quignard : « Lâchez prise ! ».

Et, de Philippe Bonnefis, Pascal Quignard, Son nom seul (Galilée, 2001).

A.G., 4 octobre 2012.

Version imprimable

Version imprimable Redécouvrir la maîtrise littéraire étourdissante de Paul Auster en sept romans clés

Redécouvrir la maîtrise littéraire étourdissante de Paul Auster en sept romans clés