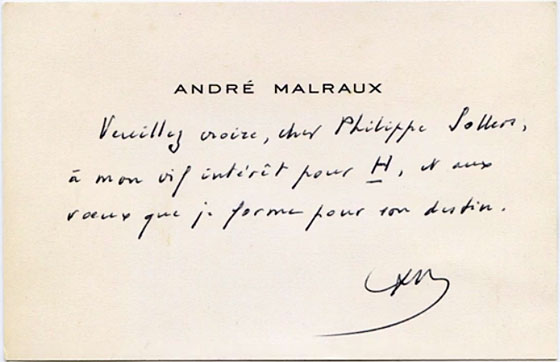

Il y a cinquante ans, Philippe Sollers publiait son sixième roman H, premier livre écrit sans signes de ponctuation — sans ponctuation visible.

Sollers, dans le film de Georgi K. Galabov et Sophie Zhang sur Le génie féminin de Julia Kristeva, présenté au Colloque international de Cerisy en juin-juillet 2021, revient précisément sur l’analyse que Kristeva a consacrée à ce roman dans son essai monumental Polylogue.

« Les raisons pour lesquelles ce livre ne peut pas comporter de présentation seraient sans doute aussi longues à exposer que ce livre lui-même. Il faut donc éprouver son rythme : dictions, timbres, accents, ponctuation latente, tourbillon, flot, appels. Au-delà de l’automatisme un calcul joue, veille, critique, partant à la fois de tous les points de l’histoire. Ce calcul se dit par masses dans l’unité discontinue de ses coupes. Il module, frappe, chuchote, apostrophe, marque, efface, compte, signale l’absence mouvante mais cependant adressée, dialoguée, de toute langue de fond. Il récite ses abréviations ivres, ses ensembles bordés d’excès. Il insiste et force l’oreille interne, radar tournant sous un souffle passant où il veut, quand il veut.

Voilà, détendez-vous, c’est clair. Restez sur le sens, c’est simple.

Ils sont deux, ici, dans la nuit. Tempo. »

« mais est-ce qu’on peut mettre le tout en vrac en jet continu personne ne pourra naviguer là-dedans c’est sûr la ponctuation est nécessaire la ponctuation vieux c’est la métaphysique elle-même en personne y compris les blancs les scansions tant pis il faut que les acteurs fassent désormais un peu de gymnastique sans quoi on n’en sortira jamais »

« il y a au-dessus leur vague la grande vieille vague oubli de la terre promise fairest isle all isles excelling seat of pleasure and love [1] allume le tube apprends à patienter »

« ce qu’on voit est parfois tout près de ce qu’on écoute limit of the diaphane why in diaphane adiaphane if you can put your five fingers through if it is a gate if not a door shut your eyes and see [2] »

« imagine que nous répétions tous les anciens gestes libations invocations rituel marqué pour tresser le vide avant de passer à l’action s’enfonçant depuis le futur attends attends c’est le moment de reprendre de façon plus large »

« non les flics ne pourront pas défigurer notre programme je dis au contraire qu’avec ça nous nous installons au coeur du pouvoir qu’on le fait sauter si on tient sur les points obscurs »

Philippe Sollers, H, Seuil, coll. Tel Quel, 1973, p. 14, 22-23 et 56.

Survol

H a été écrit juste après Lois. Publié en 1973, ce roman a souvent été présenté comme un roman de transition préparant Paradis. Ce n’est pas faux. Il a pourtant son existence propre qui mérite qu’on le lise pour lui-même. Peu l’ont fait.

Philippe Forest, dans son essai sur Philippe Sollers (Seuil, « Les contemporains », 1992) le mentionne, bien sûr, mais passe très vite : 40 pages sur Lois, 50 pages sur Paradis (remarquables), quelques lignes seulement sur H.

Forest écrira d’ailleurs lui-même, quelques années plus tard : « ... H, le plus oublié des romans de Sollers, perdu un peu dans l’ombre que fait porter sur lui le monument, à peine postérieur, de Paradis. » (art press 364, février 2010)

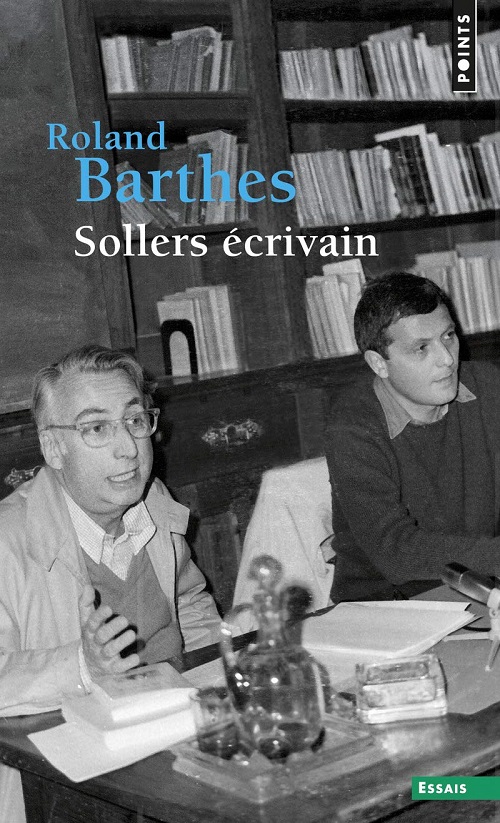

Heureusement, Roland Barthes, dès 1973, écrivait un très beau texte, Par-dessus l’épaule (repris dans Sollers écrivain, 1979). Avec cette phrase : « Je m’entête donc, et je dis du livre de Sollers qu’il est beau. » Voilà : c’est bien de commencer par là.

Et puis, il y a l’analyse, décisive, de Julia Kristeva : Polylogue, publié dans Tel Quel 57 (printemps 1974) et repris dans le volume éponyme (Seuil, coll. Tel Quel, 1977 [3]). Est-ce un hasard si Philippe Sollers dans le petit film de Georgi K. Galabov et Sophie Zhang, présenté au Colloque international de Cerisy en juillet 2021, sur Le génie féminin de Julia Kristeva, revient précisément sur cette analyse, sur ce Polylogue ?

Je cite un passage de Kristeva :

« H explore précisément ce moment que tant de philosophies et de dogmatismes visent à recouvrir : le moment où le matérialisme peut se parler (...). Le sujet se perd dans le procès matériel et historique, mais il se reconstitue, reprend son unité et parle, rythmé, sa dissolution aussi bien que son retour. Le discours matérialiste, lorsqu’il s’énonce en rythme, est d’une gaieté déchirée de douleur. » (p 198)

Est-ce ce matérialisme, ce rythme, qu’on n’a pas voulu comprendre ? On peut le penser. A peu près en même temps, Sollers publie Sur le matérialisme. Qui a lu ce livre ? Personne [4].

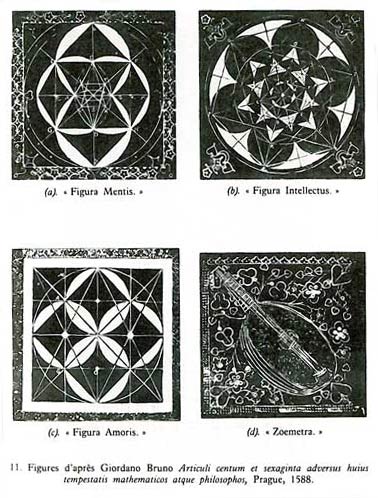

Sur la couverture de H, un curieux diagramme. Qui l’a vu ? Qui en a parlé ? Il est pourtant sur la couverture (et même repris sur la première page) de la première édition, au Seuil, comme, vingt-huit ans plus tard, sur celle de la réédition chez Gallimard.

Ce diagramme est de Giordano Bruno. Qui connaît, qui a lu Giordano Bruno ? Pas au programme des universités.

H a été publié en mars 1973 (Le Seuil, coll. Tel Quel). Rappelons le 4e de couverture :

« Les raisons pour lesquelles ce livre ne peut pas comporter de présentation seraient sans doute aussi longues à exposer que ce livre lui-même. Il faut donc éprouver son rythme : dictions, timbres, accents, ponctuation latente, tourbillon, flot, appel. Au-delà de l’automatisme un calcul joue, veille, critique, partant à la fois de tous les points de l’histoire. Ce calcul se dit par masses dans l’unité discontinue de ses coupes. Il module, frappe, chuchote, apostrophe, marque, efface, compte, signale l’absence mouvante mais cependant adressée, dialoguée, de toute langue de fond.

Voilà, détendez-vous, c’est clair. Restez sur le sens, c’est simple.

Ils sont deux, ici, dans la nuit. Tempo. » — Ph.S.

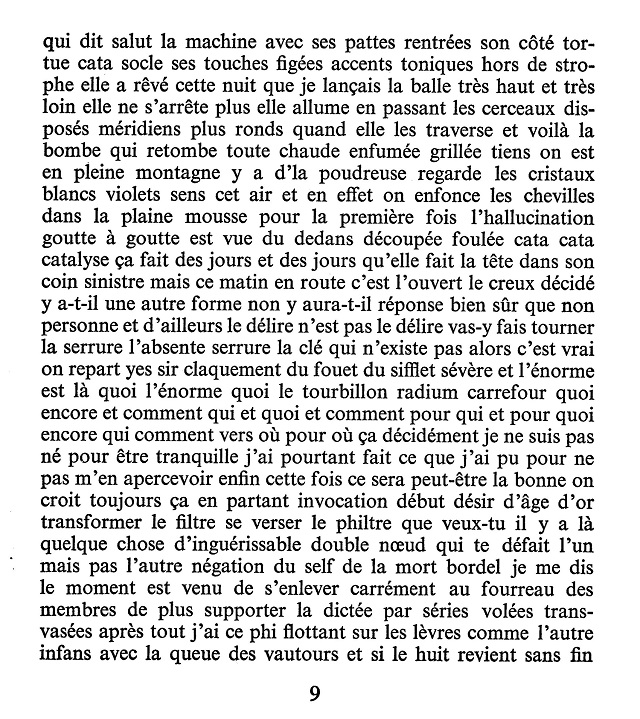

La première page de H

La première page de H.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce qu’en dit Julia Kristva dans Polylogue

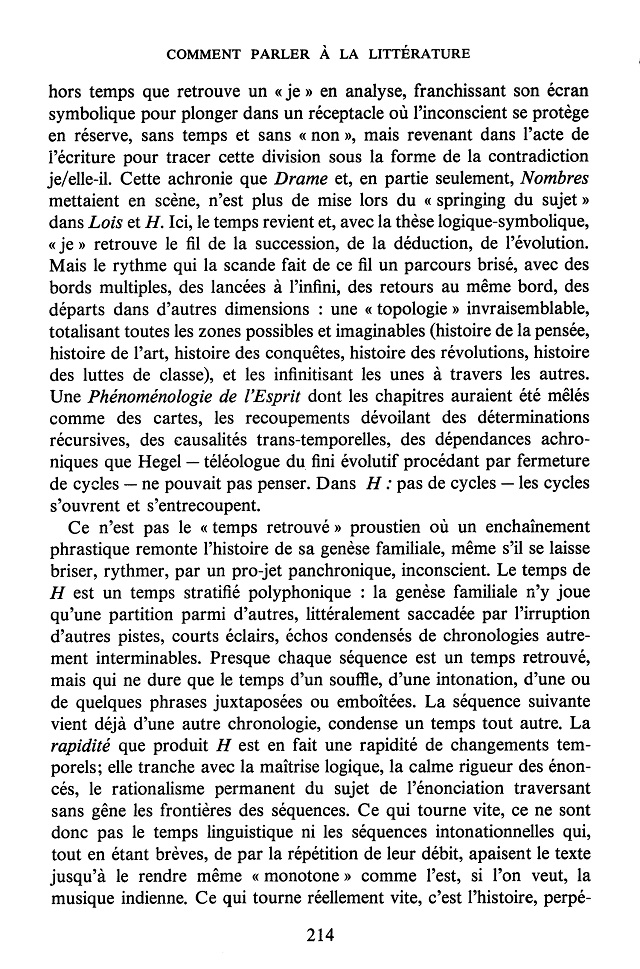

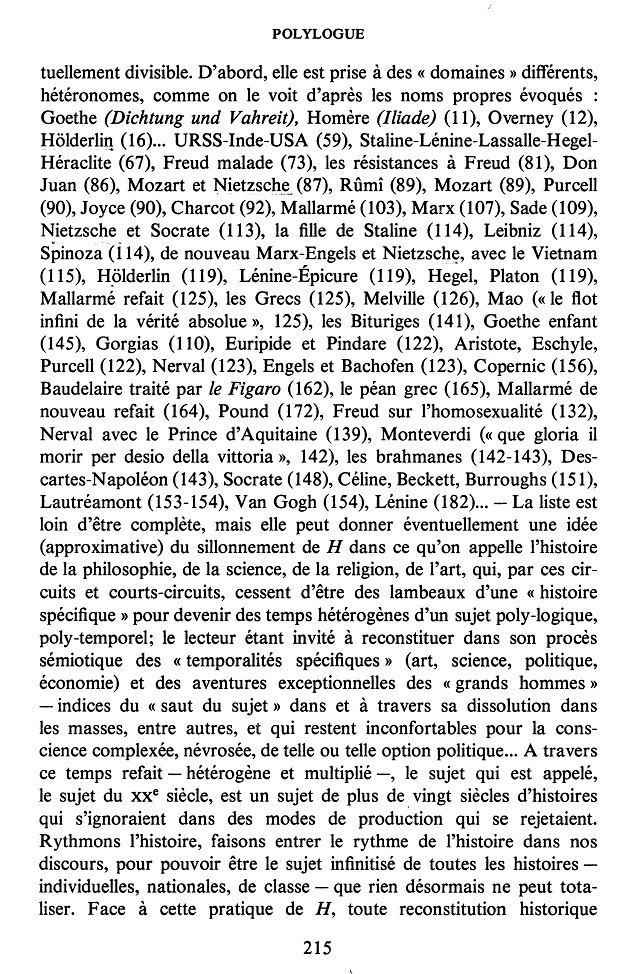

Au-delà de la phrase : le transfini dans la langue

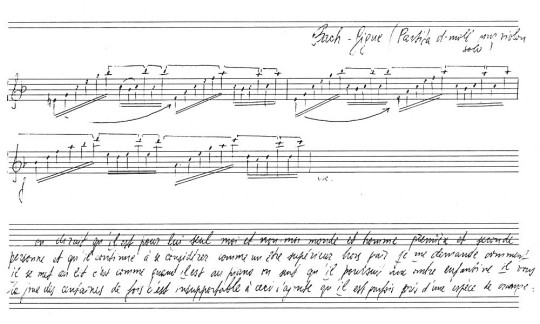

Sans ponctuation, H n’est pas une phrase, mais il n’est pas moins qu’elle. Les propositions sont là : courtes et régulières, sans qu’aucune anomalie syntaxique ou lexicale vienne en troubler la clarté. Il est facile de « rétablir » les phrases, de ponctuer, d’isoler les noyaux propositionnels simples constitutifs du texte qui court. On perdra des ambiguïtés sémantiques et logico-syntaxiques, mais on perdra surtout une musique. J’entends par musique l’intonation et le rythme qui ne jouent que très subordonnés dans la communication usuelle, mais qui, ici, constituent l’essentiel de l’énonciation et nous conduisent tout droit au lieu, autrement muet de son sujet. Vous retrouvez vous-même la musique si vous vous laissez porter par ces atomes phrastiques non ponctués ; vous pouvez la vérifier, si vous voulez, en écoutant lire l’auteur-acteur. Vous constatez que là où, banalement, la voix devait se poser, se baisser et s’éteindre pour suggérer une limite, un point, elle s’élève, relève le point et, au lieu de déclarer, interroge ou postule. De sorte que la limite phrastique est là, le sens (position d’un sujet d’énonciation) et la signification (dénotation possible, vraisemblable ou vrai) persistent, mais le procès sémiotique ne s’arrête pas à eux. Au lieu d’être des limites supérieures de l’énonciation, la phrase-le sens-la signification sont ici des limites inférieures. A travers ces limites et avec elles, mais non pas en deçà reviennent des processus qu’on a pu dire « primaires » et que dominent l’intonation et le rythme. Ce retour, appliqué au morphème, produit, on le sait, des « figures stylistiques » : des métaphores, des métonymies, des ellipses, etc. Ici, le retour intonationnel, rythmique, disons pulsionnel, se place au lieu le plus fort de ’ta nomination : au lieu thétique de la syntaxe inéluctable qui coupe la jubilation auto-érotique indistincte du corps de la mère, se reconnaît dans un miroir et déplace la motilité pulsionnelle dans un signifiant logifiable. La relève de la pulsion, à travers cette limite et sans éluder sa coupe, situe l’expérience sémiotique au-delà de la phrase, et donc au-delà de la signification et du sens.

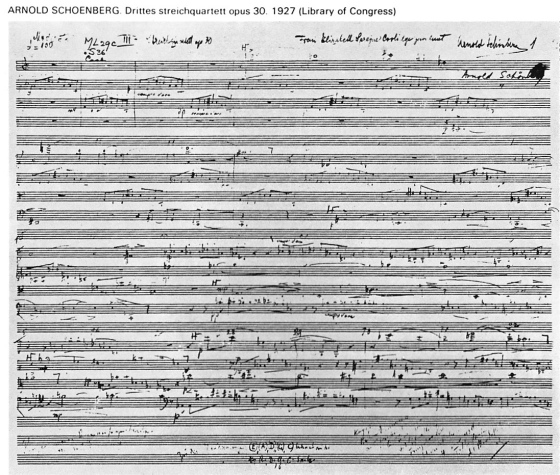

Les pratiques dites artistiques ont, depuis toujours, exercé leur fascination du fait qu’elles se dérobaient à cette limite dont s’instaure la signification (toujours déjà phrastique), et ressuscitaient le malaise d’une régression avant le stade du miroir. Avec H, nous ne sommes plus dans ces régions de l’esthétique qui ne continuent pas moins à bouleverser l’ordre logique plat en faisant agir, de nos jours, les pratiques les plus éveillées, révoltées, modernes : mais c’est en musique que cette action trouve son terrain d’élection. Cage, La Monte Young, Kagel, Stockhausen nous le font entendre.

[...]

Nous sommes donc dans une composition où la phrase est l’unité minimale à partir de laquelle se constitue un tissu qui l’excède, mais ne l’ignore pas : plus-que-phrase, plus-que-sens, plus-que-signification. Si perte il y a, si une dépense s’opère, ils ne sont jamais en moins, mais toujours en plus : plus-que-syntaxique. Il n’y a pas d’épuisement du mouvement logique sans accomplissement de son trajet : l’achèvement de la raison passe par la plénitude la raison et la crève après l’avoir comblée : « une raison en enfer » (p. 26). Sans quoi, la raison persiste comme pouvoir et réclame son droit de contrôle sur ta dérive qui l’ignore. Sans quoi, la littérature se prête au défi hégélien qui n’y découvrait que quelques perles de pensées dans un tas de foin. H expose une pratique où la raison, présente et excédée, n’a pas de pouvoir ; où l’antipouvoir de la pulsion est privé à son tour de son emprise hallucinatoire, parce qu’il est filtré à travers la rigueur de la phrase ; où le surmoi logique et l’oralisation fétichiste se neutralisent mutuellement, sans maîtrise et sans régression.

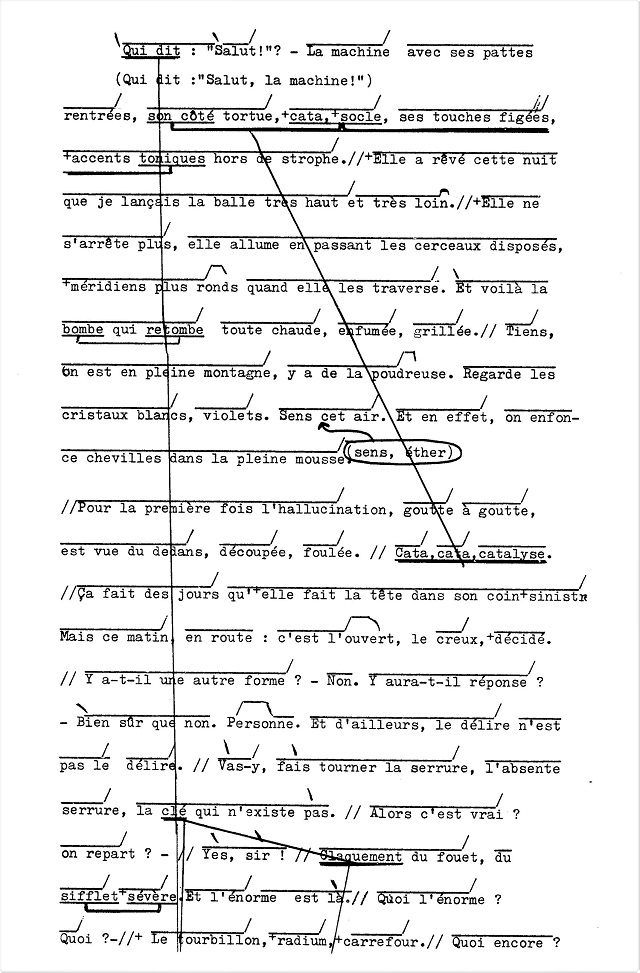

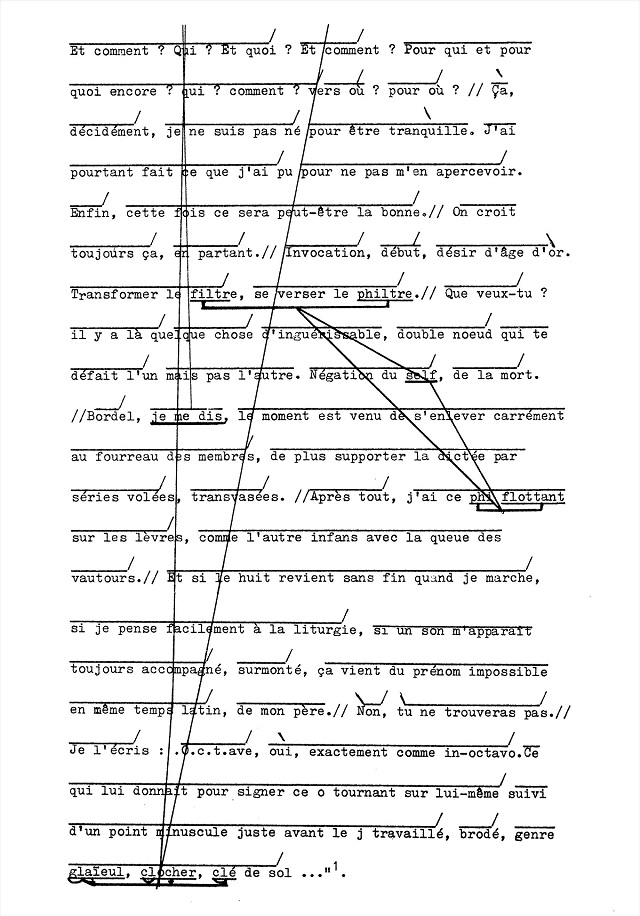

A regarder de près le début de H, on remarque que les phrases, aisément détachables de l’ensemble textuel, s’emboîtent ou bien se juxtaposent de manière ambiguë à cause d’ellipses de déterminants (particules de subordination, pronoms relatifs, etc.). Cette ambiguïté est accentuée du fait que les syntagmes prédicatifs se donnent, dans les structures de surface, comme des syntagmes nominaux, attributifs, juxtaposés, et pouvant se rapporter, de façon multiple, au syntagme nominal sujet ; ou bien la suite prédicative elle-même, pour des raisons sémantiques ou de longueur, se scinde en syntagmes à fonction de sujet et en syntagmes à fonction de prédicat. A ajouter également : l’ambivalence des pronoms personnels dont le référent est indécidable : « elle » de la première page est aussi en « la machine », une « femme » que la « balle ». Des réseaux allitératifs (corrélation de « différentielles signifiantes ») opèrent des circuits trans-phrastiques qui se superposent à la suite linéaire des propositions et font intervenir, dans la mémoire logique-syntaxique du texte, une mémoire phonique-pulsionnelle : établissant des chaînes associatives qui sillonnent le texte du début à la fin et dans tous les sens : son côté cata socle (9, 1-2 [5]) — accents toniques (9, 2) cata cata catalyse (9, 10-11) ; filtre, philtre (9, 23) — phi flottant (9, 28) — philippe filioque procedit — l’fil (10, 23-24) ; clé (9, 15) claquement (9, 16) — glaïeul clocher clé de sol (10, 6-7) ; sollers-sollus (11, 1) ; etc.

A travers ces ambiguïtés, ces polyvalences, des séquences phrastiques se constituent quand même, qui sont délimitées, dans la lecture, par un seul mouvement respiratoire donnant lieu à une intonation généralement ascendante. Ce souffle porte donc une suite de phrases qu’unit, en même temps, un sens (une position du sujet de l’énonciation) et une signification (une dénotation virtuelle). Un mouvement respiratoire coïncide donc avec une posture du sujet parlant et avec une possibilité de dénotation. Le prochain mouvement respiratoire introduira une nouvelle posture du sujet parlant et une nouvelle dénotation. Le corps et le sens, inséparables, construisent ainsi une partition démembrée : l’arrêt du souffle et la finitude syntaxique, inséparables, sont relancés, mais dans un autre domaine logique, et comme s’ils prenaient appui sur un autre territoire du corps-support.

Les frontières qui constituent une séquence comme unité de respiration, de sens et de signification (grammaticalement construite comme une suite de phrases), sont très variées et désignent la motilité du sujet de l’énonciation : sa possibilité de résurgence et de métamorphose. En voici quelques-unes, dans le début du texte :

— Le pronom personnel elle (9, 3) marque la limite de la séquence précédente et embraye vers une autre unité de respiration-sens -signification. Réponse à l’interrogation initiale (« qui dit salut »), reprise de la « machine », ou rappel d’une énonciation hétérogène, d’un « elle » qui impulse la « machine » et déclenche ses « accents toniques » -en tout cas, déplacement de l’anonymat machinique vers « elle », le rêve et le mouvement lancé -la deuxième frontière est marquée par « elle » devenue « balle », « bombe qui retombe ». Notez que le « je » du sujet énonçant le texte s’énonce pour la première fois dans un rêve d’« elle » : « elle a rêvé cette nuit que je lançais la balle » (9, 3). La narration est ouverte : « elle » y est, à la fois, sujet énonçant et actant du récit, tout comme « je ». Je/elle — marque de l’altération sexuelle et discursive maximale, trauma et saut, début de récit.

— L’énonciation déclarative, ayant ainsi succédé à l’interrogation, se coupe à son tour et se trouve remplacée par l’impératif : « tiens on est en pleine montagne y a d’la poudreuse regarde les cristaux blancs violets sens cet air ». « Je » prend la parole et commande dans le récit désormais déclenché.

— Une position métalinguistique suit, qui commence le trajet effectué du corps muet mis en jeu par le rêve d’une autre et placé désormais en état de commander cette altérité narrative, fantasmatique, hallucinée : « pour la première fois l’hallucination goutte à goutte est vue du dedans découpée foulée ».

— Irruption des onomatopées : « cata cata catalyse », rappelant le son de la machine à écrire lancée, marquant le courant biologique, électrique, signifiant, à l’infini... Cassure, donc, de la maitrise métalinguistique précédemment affirmée ; rappel de la dissolution lexicale, des salves pulsionnelles passant par les phonèmes : la position métalinguistique ne dominera pas.

— Nouvelle reprise du récit, avec « elle » : la machine, la femme ?...

— Encore la métalangue : « y a-t-il une autre forme non y aura-t-il réponse bien sûr que non personne et d’ailleurs le délire n’est pas le délire ».

— En quelques lignes, plusieurs nouvelles frontières analogues aux précédentes, amenant un « je » explicite (« je ne suis pas né pour être tranquille ») qui commence son récit « propre », mais de nouveau dérapant, impossible à fixer, flottant cette fois à travers de nouvelles frontières que désignent les références historiques et biographiques.

— « Je » ne se cherche pas, « je » se perd dans une série de renvois à des événements logiques ou politiques qui, dans le passé ou le présent, déterminent une semblable mobilité du sujet lancé dans le tourbillon de son morcellement et de son renouvellement : de son « ex-schize » (82). Scission mortelle, mais « exquise » (ironisation du « cadavre exquis » de l’automatisme surréaliste), parce que antérieure, reprise relançante, prophétique. Ainsi, au début, ce renvoi au « filtre » ou au « philtre » magiques, structurant et régénérant l’ivresse d’une identité éclatée, mais non perdue ; ou ce « phi flottant sur les lèvres comme l’autre infans avec la queue des vautours » : rappel de l’interprétation donnée par Freud d’un rêve de Léonard de Vinci ; ou le prénom et le nom paternels induisant à travers des séries signifiantes toute une panoplie de signifiés, indéfiniment ouverte, chaque élément donnant lieu à un mini-récit qui est ce que nous avons appelé une « séquence » : unité de respiration de sens et de signification, recueillant des souvenirs d’enfance ou des raccourcis historiques par une ribambelle de rois homonymes ; ou bien ces renvois à la Bible : « on a le même mot en hébreu pour nu rusé éveillé » (11) ou au Coran : « celui qui recevra son livre dans la main droite ça pourra aller mais celui qui le recevra derrière son dos paf zéro » (12).

[...]

Dans la transcription ci-dessous nous essayerons de "rétablir" la ponctuation classique : le signe + marque les ambiguïtés syntaxiques (emboîtements indéfinis) qui persistent après ce rétablissement ; le signe / / note les frontières des séquences ; les lignes au-dessus des phrases indiquent la courbe de l’intonation. Les traits recoupant le texte signalent quelques réseaux de différentielles phoniques-signifiantes.

On remarque que l’intonation, en fait, ponctue le texte : la "scansion" vocalique correspond généralement au découpage syntaxique et, en ce sens, elle réduit certaines ambiguïtés qui subsistent si on se contente de rétablir la ponctuation classique écrite. Mais la scansion vocalique ne s’identifie pas à la ponctuation courante : la scansion établit des séries vocaliques dont l’agencement est aussi autonome par rapport à la portée signifiée, car ce rythme se soutient de lui-même, comme si une envolée de l’énonciation, par le souffle découpé, excédait les limites des phrases et les frontières des séquences, et rappelait, dans le phénotexte, une "langue de fond" qui n’est que rythme. On est frappé par la régularité de ce souffle qui s’élève et se suspend à intervalles précis : soit succession de portées courtes, soit une portée longue suivie de trois courtes ; mais souvent cassées, raccourcies ou dramatisées par l’introduction d’accents toniques. Cette scansion qui se surajoute à la ponctuation sous-jacente et désigne l’impuissance de celle-ci à saisir "la langue de fond rythmée", frappe l’inconscient comme une violence calmée et épouvantable, mais que l’écoute consciente enregistre comme une monotonie invocante, lyrique — une sorte de Mozart thibétain.

Tapuscrit. Le début de H.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Julia Kristeva, Polylogue, Tel Quel 57, printemps 1974, p. 24-27 et 32.

Dans le livre (coll. Tel Quel, 1977), p. 180-185 et 190.

H : La lettre

H. Que désigne cette lettre latine (la huitième de l’alphabet et la sixième des consonnes) ?

« H latin, Η grec, heth phénicien. Le sens et la forme de heth, 𐤇, sont d’accord pour signifier une haie, une clôture ; le signe hiéroglyphique de la haie est devenu le caractère de tous les mots commençant par le même son. »

« En musique, H chez les Allemands désigne le si. »

« Anciennement, être marqué à l’H, être battu. Prions seulement que cette ordonnance ne porte son appel en croupe, que les commissaires l’effectuent pour notre profit et pour notre consolation, et ainsi nous aurons la paix chez nous ; car, si elle est observée, nous aurons plus de biens et moins de coups ; nous sommes le plus souvent marquées à l’H, pour montrer que notre peau est tendre, la Réjouissance des femmes sur la défense des tavernes et cabarets, Paris, 1613, dans CH. NISARD, Parisianismes, p. 136, qui pense que cette locution provient d’une allusion aux lettres par lesquelles commencent le plus souvent des noms de coups et d’instruments servant à donner des coups : horion, heurt, hoche, hache, etc. » (Littré)

« Chez les Anciens l’H estoit une lettre numerale qui signifioit 200. » (Dictionnaire universel de Furetière, 1690, cité par le dictionnaire Robert).

C’est l’hydrogène, l’élément chimique (la bombe H).

C’est bien entendu le hasch : de l’arabe حَشَّاشِين, soit haschashin, le fumeur de haschich... la secte persane des Haschischins (XIe siècle) d’où, a-t-on longtemps pensé, dériverait le mot « assassin ».

« Petite veille d’ivresse, sainte ! quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié. Nous t’affirmons, méthode ! Nous n’oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière tous les jours.

Voici le temps des Assassins. » (Rimbaud, Matinée d’ivresse)

Vérifications quarante-cinq ans plus tard :

2015 (Technikart, décembre 2015 - janvier 2016) : J’ai eu la curiosité de me demander si ce n’était pas une tradition très ancienne et j’ai appris qu’elle remontait aux « vieux de la montagne », une secte ismaïlienne fondée en Iran et en Syrie au XIe siècle. Vous avez affaire à un personnage tout à fait important — puisqu’il faut maintenant apprendre des noms arabes —, Hasan-i Sabbâh. Les Vieux de la montagne avaient l’habitude de bourrer leurs tueurs de haschisch, ce qui permettait de les envoyer à la mort. Ils tuaient des croisés. Et les croisés, voyant ces gens qui n’avaient absolument pas peur de mourir et qui les tuaient allègrement, les ont appelés les haschischains. C’est devenu « assassin » par dérivation.

Je vous conseille vivement, ainsi qu’à vos lecteurs, de prendre, dans les Illuminations de Rimbaud, le texte « Matinée d’ivresse » : « Nous avons foi au poison / Nous savons donner notre vie toute entière tous les jours / Voici le temps des assassins. ». Relisez Rimbaud : les assassins sont des gens profondément sous substances.

2017. (cf. Philippe Sollers l’éclaireur, 5eme entretien, 20 janvier) :

Si j’en crois la lettre que Sollers envoya à Dominique Rolin du Martray le 26 avril 1973, la fin de H fut écrite à Venise :

« Je repense à la mort de Pound, pendant que j’achevais H. Il y a eu un moment extraordinaire où il était assis devant Seguso [6], près des géraniums, et où, brusquement, j’ai vu que nous étions ensemble sur une des corniches du Purgatoire, dans la "Divine Comédie". Et je me suis dit : maintenant, ça va. Et je pensais qu’il devait sentir, sans que rien soit dit, qu’il avait été "rencontré" (donc qu’il pouvait mourir). Rencontré, lu, déchargé d’une longue attente. Tout cela était calme, lumineux, très dramatique, avec le vent léger, les bateaux — et je crois que ce "souffle" passe — passera à jamais — dans la fin de H. » (Lettres à Dominique Rolin 1958-1980, Gallimard, 2017, p. 232)

Les derniers mots du roman sont : « sors rentre vite et si la voix crie tombant d’hydrogène alors que crierai-je crie lui toute chair est comme l’herbe l’ombre la rosée du temps dans les voix » (c’est moi qui souligne. A.G.)

H, c’est aussi le titre d’une des Illuminations de Rimbaud :

« Toutes les monstruosités violent les gestes atroces d’Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique ; sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d’une enfance, elle a été, à des époques nombreuses, l’ardente hygiène des races. Sa porte est ouverte à la misère. Là, la moralité des êtres actuels se décorpore en sa passion ou son action. — O terrible frisson des amours novices sur le sol sanglant et par l’hydrogène clarteux ! trouvez Hortense. » (c’est moi qui souligne [7])

Dans le numéro 3 d’art press, Sollers notait déjà :

« Wo es war, soll dervich werden. C’est-à-dire : une danse-vertige du "je pense" avec son langage, comme si celui-ci commençait à "pleuvoir" (je note au passage que la lettre h dans les inscriptions runiques vient du mot hagall, qui signifie : grêle). »

« H, hydrogène, haschich (Rimbaud établit l’équivalence). Mais aussi cette citation d’Artaud disant qu’au Mexique il a vu un peu partout dégagée par le feu, cette lettre, " le H de la génération en somme ". Rappel du HCE de Finnegans Wake. Dans l’écriture ogamique par entailles le A et le H s’écrivent d’un seul trait et H, huitième lettre de l’alphabet pour nous, devient la première (voir l’étude de Stephen Heath dans Tel Quel 54 et en partie consacrée à Joyce — voir article). H hiératique des hiéroglyphes. H où vous entendez le tranchant du A, son sifflement aspiré. Marque indiquant qu’il s’agit d’opérations portant sur des ensembles et, comme Lacan a raison de le rectifier, la lettre ne désigne pas des ensembles, elle les fait. »...

Giordiano Bruno

H est contemporain de l’écriture de Sur le matérialisme, publié peu de temps après (janvier 1974).

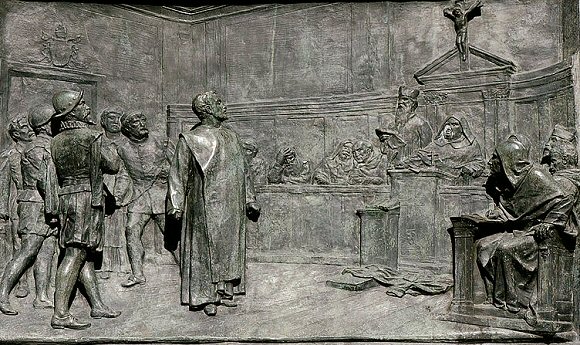

- Le Procès de Giordano Bruno, par Ettore Ferrari.

Bas-relief du socle de la statue de Bruno, à Rome.

Sollers parle de Giordano Bruno p. 60 :

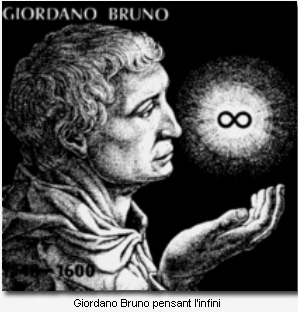

« Giordano Bruno, brûlé en 1600* (notamment à cause du maintien de la virginité de la Vierge), est ici l’acteur clé de cette pluralisation et de cette infinitisation dramatique.

« Voici celui, dit-il de lui-même, qui a franchi les espaces, pénétré dans le ciel, enjambé les étoiles, dépassé les frontières du monde, pulvérisé les murailles fantastiques des première, huitième, neuvième, dixième sphères et de toutes celles qu’auraient pu y ajouter les vains calculs des mathématiciens et l’aveugle obstination des philosophes vulgaires...Il a donné des lumières aux taupes, la lumière aux aveugles. »

(Ici, un rappel de biais : Joyce). Et pourtant, Bruno s’est arrêté, il n’a pu admettre les "éléments impies" (de Démocrite). Il "reconnaît au contraire l’existence d’un haut esprit paternel par lequel tous ces éléments sont gouvernés". Ah, ce "père" ! Il prend partie contre le "clinamen" (la déclinaison épicurienne), ce concept ou plutôt cette surdétermination de tout concept d’une extrême importance pour toute l’histoire de notre pensée, et contre le hasard. » (p 59)

et plus loin : « Pour Bruno, l’atome est un minimum, non un terme. Il est source de nombre et le monde est un texte écrit d’une infinité de mots. Les mots sont formés par un nombre limité de signes (lettres ou accents) qui eux-mêmes consistent en points. Les mots représentent l’infinie variété des objets sensibles ; les lettres sont les corps élémentaires dont ces objets sont composés ; les points sont les éléments (minimaux) en lesquels, en définitive, tout se résout. Conception traditionnelle du matérialisme. Question d’écriture. De division et d’hétérogénéité. La « fente » qui mène au matérialisme est aussi ce passage dans un autre état du langage. Question de fission atomique. « Au-delà » de la représentation. » (p 63).

* Si Sade a été "prisonnier sous tous les régimes", Giordano Bruno, lui, a été excommunié par toutes les Églises : par la communauté calviniste à Genève, la communauté luthérienne en Allemagne ; puis finalement, après huit années de procès, il a été condamné à mort par l’Église de Rome et son pape Clément VIII. L’inquisition a fait son office (celle de Venise avait été plus "clémente"). Curieusement, c’est en France que, sous la protection de Henri III, Bruno a connu un peu de tranquillité (de 1578 à 1583). (Cf. Giordano Bruno l’insoumis) [8]

Le diagramme de la couverture : Figura Intellectus

- Couverture de H.

ZOOM : cliquer sur l’image

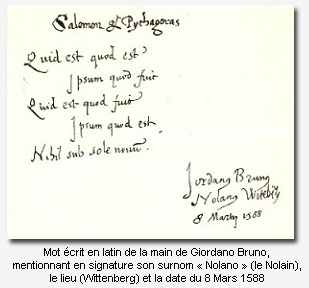

Figura intellectus de Giordano Bruno. Le Traité contre les mathématiciens et les philosophes de ce temps (Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos) est publié à Prague en 1588.

Figura intellectus de Giordano Bruno. Le Traité contre les mathématiciens et les philosophes de ce temps (Articuli centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos) est publié à Prague en 1588.

Il est intéressant de noter que c’est la même année 1588, que Montaigne publie la 2ème édition des Essais et que Tintoret peint « Le Paradis ».

Trois diagrammes (fig. IIa, b, c) sont des variations sur le thème de l’intersection des cercles. Le premier diagramme représente la « mens universelle », le deuxième (qui se trouve sur la couverture de H), l’intellectus, et le troisième, la « figure d’amour » qui harmonise les contraires et unifie la multiplicité dans l’un. Ces trois figures, dites les plus « fécondes », représentent la trinité hermétique comme elle est définie par Bruno dans les « Trente Statues ». La troisième, l’amoris figura (fig. IIc) porte même les lettres du mot « Magic » inscrites dans le diagramme. Bruno se servait dans ce traité de l’étoile pour signifier « amor ».

Comment est fait « Figura intellectus », le diagramme de Giordono Bruno ?

Projet de crédit supplémentaire pour les cours de maths de M. Kotty.

La bande son est de Propellerheads "Spybreak !(short one)".

L’infini

Et ne nous dites pas que la référence à Bruno n’annonce rien [9] !

« Le seul infini est parfait, dans la simplicité de lui-même absolument, rien ne peut être mieux ou plus grand, c’est le tout unique, Dieu, la nature universelle, occupant tout l’espace à partir de quoi rien sauf l’infini peut en donner une image parfaite »

Giordano Bruno argumente sur la notion d’infini lors de son troisième interrogatoire au tribunal de l’Inquisition, le 2 juin 1592 à Venise. Extrait de Giordano Bruno, Oeuvres complètes, Documents I, Le procès, Paris, Éditions Les Belles Lettres, 2000, pp. 64-66.

Dernière déclaration

« Je ne recule point devant le trépas et mon cœur ne se soumettra à nul mortel »

« Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à l’accepter »

Sollers écrit dans Mystérieux Mozart :

Il n’est pas inutile de rappeler ici les derniers moments de Giordiano Bruno, brûlé à Rome en 1600 :

« Sa dernière déclaration fut pour dire : 1. Qu’il n’avait pas le désir de se repentir. 2. Qu’il n’y avait pas lieu de se repentir. 3. Qu’il n’y avait pas de matière sur laquelle se repentir. En conséquence de quoi, on a décidé de brûler : 1. Les livres. 2. Leur auteur. 3. Des branches de chêne-liège. »

Le 25-11-06 (complété).

H, « Les coulisses du Paradis »

Note du 7 février 2007

Dans le 11ème entretien avec Ligne de risque intitulé « Les coulisses du Paradis » et publié dans Poker en 2005, Sollers évoque un livre d’André Padoux, L’énergie de la parole, qui traite de la dimension mystique de la vâk, de la parole, dans la tradition indienne, védique. Il revient sur la lettre H :

« Avec la lettre H, voici l’union rituelle du yoga tantrique. Le dynamisme propre à cette lettre est lié au va-et-vient des yeux de l’adepte à ceux de sa partenaire pendant l’échange sexuel. La partenaire, grave question, avec tout ce que vous imaginez de romances, d’impasses, de ratages — bref d’enlisement sexuel sur fond d’illusion. Suzette aurait pu être ma partenaire, Lou aussi, et Anna... Qui est la partenaire ? La mère des enfants ? Eh non. Le dynamisme que procure la lettre H est sans limites : l’adepte va et vient sans arrêt. Sa sexualité ne connaît aucune borne. Un mystique commente : "La pensée totalement immergée dans la joie la plus intense, émettant ce son de façon ininterrompue, dans le bonheur de l’union, avec une femme au corps harmonieux. Les maîtres du yoga, à l’esprit totalement détaché, atteignent ainsi à l’union suprême." J’ai connu, de manière indubitable, cette immersion de la pensée dans la joie intense. C’était après avoir pris des substances, et dans la compagnie de femmes au corps harmonieux. J’ai été ainsi emmené dans les parages de la "Voyante" ».

Selon Sollers, André Padoux distingue dans la Parole « quatre quarts » : au plus haut degré, la « parole suprême », « entièrement différente du langage humain, et qui l’enveloppe », la « parole voyante », la « Moyenne » ou l’« Intermédiaire » et l’« Etalée » (la plus vulgaire, qui sert à communiquer).

Le premier recueil d’essais de Sollers s’appelle L’intermédiaire (Seuil, 1963).

Sollers nous parle de la « Voyante » en ces termes : « Elle inclut tout ce qui a trait à l’organique dans le langage : la gorge, le palais, la glotte, la langue, etc... Elle est avant tout une vibration. Elle résonne dans le son. Energie de la volonté, et non plus de repos (...), elle soutient le désir de connaissance. Ce n’est plus un murmure intérieur, mais un murmure subtil. La "Voyante" a la rapidité de la foudre. Elle se déplace à l’instant. Elle est également ce qui porte la mémoire (...) »

Cet entretien s’appelle, rappelons le, Les coulisses du Paradis. Evoquant la lettre H, Sollers ne parle pas de son roman H. On ne peut éviter d’y penser.

H a été écrit juste avant Paradis.

Il n’est peut-être pas excessif de penser que Paradis touche à la "parole suprême".

« La "parole suprême" est "émerveillement indifférencié, et comparable à un signe de tête intérieur". La parole à son état suprême : salut dans la clarté. Elle est, cette parole, "éveillé, indestructible, éternelle" : elle configure un "Je absolu" dont une tête en liberté [allusion au roman de François Meyronnis] pourrait faire l’expérience. Avec cette parole suprême, nous sommes avant la manifestation (...) Avec la parole suprême, vous frayez dans une dimension qui ignore l’inertie. Le corps humain s’inclut en elle, devenant immédiatement résurrectionnel — et cela sans avoir à produire un cadavre, encore moins un squelette à balayer. » [c’est moi qui souligne. A.G.]

Sollers a dit souvent avoir écrit Paradis dans un état de « grand repos ».

Le passage de H à Paradis serait celui de la "parole voyante" (on pense au "voyant" de Rimbaud), encore prise dans "l’énergie de la volonté" sans repos, au repos (mais un repos — paradoxal — qui refuserait l’inertie) de la "parole suprême". Il marquerait, pour la première fois, dans le roman , le "saut", le « salut dans la clarté hors de la métaphysique de la volonté » (Heidegger), la sortie du nihilisme.

LIRE : Les coulisses du Paradis (version complète)

Vers la notion de Paradis (I).

A propos de l’avant-garde

Au printemps 1973, Sollers donne un interview à Marc Devade [10], pour la revue « Peinture, cahiers théoriques », il revient sur la situation politique et idéologique du moment et, finalement, sur la réception de « Lois » et du nouveau roman qu’il vient de publier, « H ».

Extraits :

De « Lois » à « H »

[...] Marc Devade : L’évènement idéologique, donc politique, principal de cette année écoulée [1972] a été votre livre Lois. S’il n’a pas été purement et simplement censuré, il a été l’objet de réductions (refoulements) multiples mais surtout au niveau de la sexualité et de la politique. Pouvez-vous nous expliquer l’économie réelle de ce livre et celle de H qui la développe encore plus, et ce que tous deux annoncent et dégagent comme air (« H ») nouveau pour l’avenir ?

Philippe Sollers : Qu’est-ce qu’on a fait de Lois, c’est-à-dire d’une masse de langage en mouvement portée par un sens multiple ? Différentes tentatives de réduction. Les deux principales : feindre de croire à une porno-écriture, alors qu’au contraire tout le texte est fait pour décrocher d’avec la fascination sexuelle et ironiser la tenaille dans laquelle l’espèce se trouve prise du fait de sa reproduction. Lois est aux antipodes de tout « érotisme », de toute apologie du « désir » etc... Je ne recherche ni une excitation ni une fébrilité épidermique de la représentation, rien de cette néo-phénoménologie qui couvre, de ses contorsions plus ou moins kitsch, l’impossible nudité occidentale. La jouissance dont j’essaye que mon écriture soit le lieu est à l’obsession sexuelle ce que les états comateux sont à l’ébriété alcoolique. Ou encore, si vous préférez, ce que l’héroïne est au maxiton. Autrement dit, il s’agit d’une tout autre économie que celle d’une recherche dérivée de l’objet qui échappe. Ce qui m’intéresse ce sont des états plus enchevêtrés du langage, tout un sol logique, négatif, un surgissement, un franchissement de la division qui opère par transpositions, coupes, reports. C’est l’impossibilité d’une unité homogène, où qu’elle soit, quelle qu’elle soit. C’est au fond une organisation sérielle qui tente de prendre en écharpe le maximum de condensations inconscientes, culturelles, etc... j’appelle cette forme de composition « springing » du sujet (pour la différencier du « fading » ou du « splitting »), c’est-à-dire un enchaînement - déchaînement de sauts, de fréquences, avec implication de l’énonciation dans l’énoncé comme indice de réfraction, de « passage ».

Cette composition (j’insiste sur cette notion, pour différencier une certaine vue d’ensemble surdéterminante de la simple répétition ou juxtaposition récurrente qui ne fait qu’ajouter à elle-même sa propre limite au lieu de se perdre et de reparaître dans un volume sans cesse repris à l’état naissant) est encore plus développée dans « H » au niveau des voix qui semblent arriver de partout dans le flot du récit, voix modulantes, glissantes, lancées qui font exploser la « langue de fond » psychotique. L’histoire se récite sous forme de sujet innombrable, intra-ponctué, contradictoire, mais ce qui distingue cette galaxie de sons du chaos est l’intervention critique à l’intérieur même de l’explosion lyrique. Formellement, je pense que cela est assez proche de la musique contemporaine (Stockhausen, par exemple, de loin le musicien le plus branché sur la mutation en cours). C’est précisément cet élément « compositionnel » qui semble le moins aperçu aujourd’hui : l’empirisme marque aussi la position de lecture. On croit « reconnaître » tel ou tel élément au passage, on ne voit pas comment et pourquoi il est inséré dans le développement qui le double, le redouble, l’annule etc... La seconde réduction à laquelle ce que j’écris est soumis, c’est une sorte de parachutage de sens politiquement anecdotique. Comme si cette littérature était de la propagande ! Voilà encore une fois une façon de se rassurer à peu de frais. Et remarquez que ces deux réductions portent sur l’équation fondamentale qui définit désormais la place qu’occupe le sujet dans sa possibilité d’y voir ou d’être aveuglé : la sexualité, la politique. La sexualité ne m’intéresse qu’en tant que jouissance irrécupérable par la représentation. Autrement dit dans son point de décharge protoplasmique, au sens où l’entendait Reich, car là est l’aspect le plus subversif, le plus dénié du sexe (bien plus subversif, y compris intellectuellement, que toute « perversion », en ceci que la perversion s’y perd). La politique, elle, c’est essentiellement, dans ce que j’écris, une forme de concentration de toute l’économie de sens et de langue qui se joue d’abord, à corps perdu, dans l’expérience. La politique, c’est ce qui révèle si une formation symbolique est porteuse ou non d’une « nouvelle conception du monde ». Exemple : le fait que les énoncés de Lois ou de H puissent avoir une justification scientifique, qu’ils ne soient pas réductibles à un fonctionnement psychologique (cela vaut pour l’information historique, celle des sciences naturelles ou celle du freudisme). C’est cette « vision du monde » qui va, en dernière instance, et compte tenu d’abord des différentes performances formelles, distinguer entre vieille littérature et nouvelle, mais aussi entre « avant-garde » au sens de marché rotatif, bazar, imitations provisoires, et avant-garde au sens de ce qui vient. Il me semble que nous allons vers des tentatives monumentales qui relègueront facilement dans les vitrines d’un musée pour bibelots hâtifs beaucoup de produits de la décomposition actuelle. Une forme absolument inédite d’épos est en train de se dégager, discontinue, sondeuse, annonciatrice, impliquant un minutieux travail sous-jacent (un travail sur le savoir saisi dans son saut qualitatif, au moment où il est autre chose qu’une langue morte). Tout cela devrait apparaître avec le temps, malgré le brouillage en cours. On le voit bien dans Stanze, de Pleynet. Notre culture radiographiée, devenue effervescente, décapée, parlant de ses « restes » ; les cultures rentrant par osmose les unes dans les autres et se traversant ; tout un autre pas de la démarche lyrique sur un autre chemin « qui se construit lui-même », c’est-à-dire sortant enfin de l’enclos religieux. Petites unités électroniques mobiles, grandes unités de durée, mouvement micro-langue, macro-histoire. Anamnèse à la fois du sujet et de sa civilisation. Ce nouvel épos sera internationaliste, transculturel, au contraire des minables efforts néo-classiques fascistes ou pseudo-avant-gardistes pour ressusciter des singularités, des enracinements, des territoires. Ecoutez Stimmung de Stockhausen :

« Allez, la musique »

Stockhausen, « Stimmung » (1968) :

qu’est-ce qui commence à parler, peu à peu, à travers les voix reprises en elles-mêmes ? Quel est ce tissu récitatif souple, abrupt, qu’on entendait déjà pour la première fois dans les grandes cantates de Webern, par exemple « Das Augenlicht » ?

Webern, Das Augenlicht — "Durch unsere offnen Augen" (direction : Pierre Boulez) :

C’est un espace-temps, un son-sens, un écrit-vu-calculé-nié qui se signifie dans son frayage et, simultanément, signifie ses bords infinis, neuve de l’histoire, rives éparses de l’inconscient. Le vieux Joyce a fait parvenir son Anna Livia jusqu’à l’océan. H, voilà, c’est un peu d’hydrogène pour le monde futur : pas une recherche du temps perdu, une irrigation-vibration de milliers de « temps », chantés, chuchotés, criés, nettement et distinctement, une foule de fugues, j’ai envie de dire le feu du repos, l’en-trop.

Ph. Sollers, A propos de l’avant-garde, Entretien avec Marc Devade,

Peinture, cahiers théoriques n° 6/7, printemps 1973.

Extraits de « H » sur des partitions de Webern et de Bach

Extraits de « H » sur partition de Webern

Extraits de « H » sur partition de Bach. Documents Ivanka Kristeva

Peinture, cahiers théoriques 6/7, printemps 1973 (archives A.G.)

Première mise en ligne le 27 juin 2010.

H — Philippe Sollers, entretien avec Jacques Henric

« ... H, le plus oublié des romans de Sollers, perdu un peu dans l’ombre

que fait porter sur lui le monument, à peine postérieur, de Paradis. »

Philippe Forest, Une comédie de phrase

art press 364, février 2010.

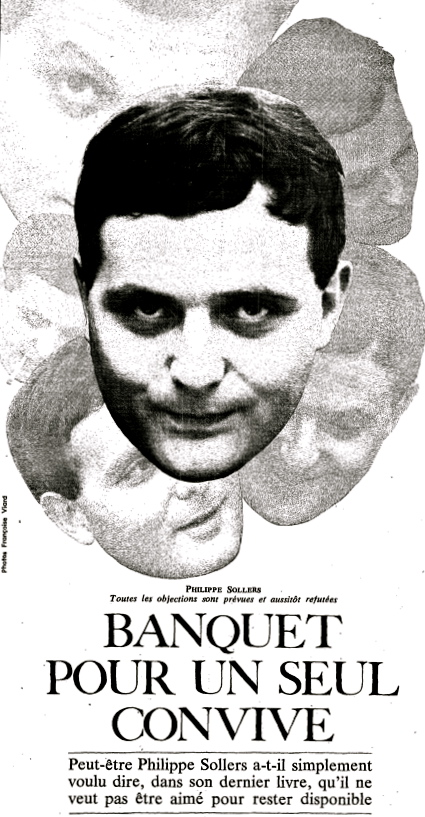

Dans le numéro 364 de la revue art press, en février 2010, pas d’entretien avec Sollers qui vient de publier Discours Parfait, mais un article de Philippe Forest, Une comédie de phrase, précédé d’un texte où Jacques Henric raconte, pour la première fois, l’étrange rituel de ses entretiens avec Philippe Sollers depuis... trente-sept ans. Henric écrit :

Il m’a été donné d’assister de près, depuis des années et à intervalles réguliers, à l’occasion de la parution des romans de Sollers, à une étrange opération suscitée par moi, opération qui a donné naissance à ces objets bizarres qui n’ont laissé d’intriguer les lecteurs d’art press, puis ceux de Tel Quel et de l’Infini. Je veux parler des textes qu’on retrouve aujourd’hui, pour un certain nombre d’entre eux, dans Discours Parfait, et qui ont de statut : Propos recueillis par Jacques Henric, ou Réponses à des questions de Jacques Henric.

Le rituel est simple : un coup de fil, arrivée à 11h chez Sollers, bref échange sur les amis communs et la situation politique, assis en tailleur sur le plancher, un magnéto. « On y va ? ». Pas ou peu de questions. Sollers parle pendant une heure et demi (monologue, polylogue). Puis : « ça vous va ? — ça me va ». C’est que Henric appelle un corps à l’oeuvre [11].

Voici le tout premier de ces entretiens. C’était au printemps 1973, art press en était à son numéro 3 (première série). L’entretien portait sur H, le roman que Sollers venait de publier [12].

ZOOM : cliquer sur l’image

Comme il le fera toujours par la suite, Jacques Henric présentait rapidement l’entretien.

Ces jours-ci, paraît aux Éditions du Seuil (collection Tel Quel) un roman de Philippe Sollers : H. Après la publication des thèses du Mouvement de juin 71, les augures du monde littéraire parisien avaient avec un sérieux appliqué, donné les raisons « profondes » de ce mouvement : difficultés avec le texte de fiction, impuissance subite... La parution de Lois, l’an dernier, devait leur apporter un cinglant démenti. En toute logique, l’accueil réservé au livre par l’ensemble de la presse fut à la mesure du mouvement de dénégation, de refoulement forcené, que la critique opposa à ce texte qui bouleversait si brutalement ses douillettes et séculaires habitudes. Parions que H, qui poursuit, approfondit, radicalise cette expérience de relance textuelle amorcée dans Lois et le geste de subversion du sujet qu’elle implique, va se heurter à une incompréhension redoublée. Il faudra plusieurs années, sans doute, avant que la mesure réelle soit prise d’un tel acte.

Quelle continuité/rupture H marque-t-il par rapport à votre précédent livre ?

Une chose me paraît claire : j’ai dû, depuis trois ou quatre ans réapprendre à écrire. C’est une drôle d’histoire, compliquée, personnelle et non personnelle, liée, je crois, à l’ébranlement de mai 68. En tout cas, il y a là, pour moi, un avant et un après. Lois est évidemment un livre de crise. Et j’ai l’impression maintenant de commencer à peine à entrer dans le langage qui serait le mien. C’est pourquoi, je voudrais écarter tout de suite un malentendu : « sollers » n’existe pas encore, « sollers » est en train d’opérer autre chose que ce qu’on croyait et que lui-même croyait. En un sens, il faudra reparler de « sollers » dans dix ans. Ceci pour dire que j’ai eu à un moment très précis la vision de mon cadavre en circulation sur le marché littéraire, lui-même contrôlé par celui du savoir. Bref, « j’avais eu lieu », et certains de m’expliquer où, quand, comment et pourquoi. C’est une expérience. L’étrange est qu’elle soit à ce point une expérience de vie ou de mort je veux dire évidemment sexuelle. Sexuelle et politique, bien entendu. Inscrite avec violence dans une guerre des discours. Lois a provoqué une sorte de scandale dont la signification fondamentale était : comment ça, il s’obstine à écrire ? Sans demander la permission ? En changeant de rythme ? De quel droit ? L’accueil fait à ce livre a été symptomatique d’une désorientation comique. Or, l’essentiel pour moi, à ce moment là, était d’atteindre un tourbillon de langue, une autre scansion signifiante qui fasse surgir massivement le poudroiement du sujet dans l’histoire. Disons : Wo es war, soll dervich werden. C’est à dire : une danse-vertige du « je pense » avec son langage, comme si celui-ci commençait à pleuvoir (je note au passage que la lettre h dans les inscriptions runiques vient du mot hagall qui signifie : grêle). Si l’on n’embraye pas sur cet aspect de tourniquet, de moulin non plus à prière mais à critiques qu’est Lois, si l’on ne saute pas dans son geste à la fois agité et sec, dans son bombardement électronique, dans sa « chambre à bulles », on est tout de suite obligé de se raccrocher à des lambeaux de sens transitoires et, finalement, de reconstruire un fantasme d’unité que la partition du texte a pour fonction de liquider. H, il me semble, va encore plus loin dans ce sens : ça se met à parler, à murmurer, à chanter, à marquer et à effacer en même temps de tous les points du discours et de la durée. La tentative est d’arriver à ce que j’appelle dans Lois une « langue pluriverselle » qui serait moins la condensation-martellement d’ensembles de langues qu’une matrice de transformation elle-même en transformation brisant et relançant toute matrice de langue possible. Le travail, en somme, à peine commencé, consiste à se munir d’un appareil qui soit à la fois un analyseur, une arme et un compteur de décharge. Ce qui m’intéresse, c’est d’aller chercher au fin fond de son effondrement actuel (là où, comme le dit Joyce d’Ulysse, on n’est plus séparé de la folie que par une mince feuille de papier) le creuset de notre culture et d’en prévoir la transmutation. Je vois maintenant la suite sous forme d’une fresque, entamée en plein milieu et à calculer sur un certain nombre d’années.

Dans Lois, l’espace de la page était relativement morcelé : blancs, décalages de lignes, marges diverses, disposition du texte en colonnes ; ponctuation insistante... Dans H : plus de chapitres, de retours à la ligne. Un ensemble d’une typographie compacte, sans la moindre fissure. Plus un signe de ponctuation. Pourquoi ? Vous écrivez : « ... la ponctuation vieux c’est la métaphysique en personne y compris les blancs les scansions... » Pouvez-vous préciser ?

Lois présente en effet une ponctuation en relief. C’est un espace d’interpellation, d’exclamation, on sent que le sujet de l’expérience est littéralement débordé de plusieurs côtés à la fois. Vibration, flux et noeuds de mots-phrases. Matière première d’un geste discontinu, transitif. Quelque chose frappe à pic (inconscient à pic) dont on voit l’ombre portée. Ce livre restera pour moi lié à un état inattendu et constant d’ivresse, d’effervescence non cherchée, d’a-pesanteur. « De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible » (Rimbaud). Il paraît que ce n’est pas bien. Que cela prouve les plus noirs desseins quant à la cohérence sociale. Qu’il s’agit de désespoir ou de dérision, etc... Comme quoi le malentendu est à son comble. Dans H on peut dire que le travail porte sur la liaison de cette énergie déclenchée. Le texte se déploie comme une cantate (je pensais aux cantates de Webern, par exemple Das Augenlicht) où les blocs de voix, percutantes, s’enlèvent au-dessus d’un passage à vide, pulsion continue. C’est pourquoi ce texte, beaucoup plus microactif que Lois, encore plus différencié, hétérogène, a l’air d’une seule coulée. Il laisse apparaître les positions d’énonciations à l’intérieur même d’une ponctuation latente . Ni écrit, ni parlé il suppose que le lecteur prenne d’abord acte du volume contradictoire dans lequel « s’allume » l’ensemble des messages en cours de modulation. Je dis que la ponctuation manifeste fait la preuve d’une certaine limite métaphysique, dans la mesure où quelque chose du rythme du sujet reste pour lui « dehors », en représentation, capté par l’exhibition de son image spéculaire. La ponctuation injectée, elle, est à la fois plus interne et plus externe, elle laisse en plan le lieu médian où s’expose le compromis de censure. Du point de vue technique, cela relève si l’on veut de la « mélodie de timbres », de la Klangfarbenmelodie. J’appelle ça le « polylogue extérieur » (rien à voir avec le monologue intérieur centré) qui est en même temps beaucoup plus intériorisé que toute instance subjective. Ce qui me frappe, déjà, c’est à quel point les lecteurs « cultivés » ont davantage de difficultés que d’autres à embrayer directement sur cette vitesse qui est simultanément très rapide et très lente, là où, disons, des lecteurs plus jeunes, déjà familiarisés avec l’underground, trouvent tout cela naturel (naturel du point de vue formel : je ne dis pas que le sens leur soit immédiatement accessible dans la mesure où il porte des condensations de savoir). Bref, le surmoi veille au découpage il refuse d’être entraîné, immergé dans ce flot verbal. Cette introjection de la ponctuation a d’autre part pour moi la signification de mimer la jouissance. H est aussi un éclat d’orgasme, dissolvant l’écueil de l’objet.

ZOOM : cliquer sur l’image

Il est intéressant de noter de quelle façon Lois a été reçu par la critique. Deux aspects de votre travail ont été totalement occultés : le « contenu » lui-même (et pour cause !). je veux dire ses thèses, ses propositions théoriques et politiques ; et le travail sur la langue, plus précisément ce qui touche à la musique de la langue. Pourquoi ce refoulement portant sur la musicalité du texte ? Vous dites : « ... rien n’est dit si rien n’est chanté. » Qu’entendez-vous par là ? Écoutez-vous de la musique en travaillant ? Laquelle ?

« Plus que le goût, écrit Artaud, plus que la lumière, plus que le toucher, plus que l’émotion passionnelle, plus que l’exaltation de l’âme soulevée pour les plus pures raisons, c’est le son, c’est la vibration acoustique qui rend compte du goût, de la lumière, et du soulèvement des plus sublimes passions. Si l’origine des sons est double, tout est double. Et ici commence l’affolement ». Voilà. Toutes les révolutions du langage moderne me semblent liées à ce postulat. Depuis La Musique et les lettres et le Allez la musique ! de Lautréamont jusqu’à l’étourdissante base sonore qui sous-tend la roue de Finnegans Wake. Finalement, quoi ? S’il y a une « troisième oreille » analytique (qui n’a que trop tendance à se refermer mais avec laquelle il est devenu impossible de ne pas écouter toute structure de discours), disons qu’il y en a une quatrième qui n’est plus seulement d’écoute et de repérage de l’évanouissement ou du clivage du sujet, mais de son surgissement transversal, pluriel, vibratoire. La musique met en échec le discours universitaire sourd et muet comme le verbiage philosophique spiritualiste. C’est l’instance matérialiste minimale d’une nouvelle position du langage, sa chance de dialectisation. Insistance du signifiant, filtres : ça commence à tenir les notes, à monter, descendre, couper, se tendre et dégringoler ; ça raconte en forme de découverte invocatoire ; ça empêche l’Autre de se refermer. La musique-en-langue me paraît être le champ d’expérience même du sujet entre la pulsation énergétique et une économie de pensée dont, sans doute, la topologie donne le levier. Accents, fréquences : on oublie toujours trop les voix. Il y a une pétrification littéraire, une langue pâteuse, mortuaire, qui signe l’impossibilité à franchir une interdiction fondamentale, comme si la jouissance venait buter sur une membrane ossifiée, cuirassée, tabou. H commence dans un cimetière et en sort. Bien entendu, la musique n’est pas encore la musique : la musique arrive en même temps que la langue et le concept passent dans leur consumation réciproque. Là se mettent en place les abréviations, les séries « épiques » (destinées à éclairer les procès historiques, à analyser les dépôts mythiques, linguistiques, religieux, etc...). Je peux cependant dire la musique-musique qui m’aide à obtenir parfois un certain « déclic » architectural : les Selva morale e spirituale de Monteverdi, des cantates de Purcell et, pour « l’attaque », le dernier quatuor à cordes de Webern. Mais il peut s’agir de n’importe quelle conversation saisie au hasard.

La composition : c’est ce qui est le moins vu

Vos précédents livres se construisaient selon un schème structurel donné : 64 chants pour Drame, le carré pour Nombres, le cube pour Lois. Un tel mode de progression existe-t-il dans H ? Ou le développement de récriture obéit-il à une logique autre ?

La composition : c’est ce qui est le moins vu. Je suis surpris de voir à quel point il est difficile d’aborder le sens du volume. Au fond, il s’agit ici de sculpture. Barthes, à propos de Drame, avait repéré cette distinction de Vinci, reprise par Freud, entre peinture et suggestion d’un côté (via di porre), sculpture et analyse de l’autre (via di levare). Ceci rejoint Hegel qui écrit : « La poésie épique présente avec la sculpture une étroite affinité, et cela aussi bien au point de vue de son contenu substantiel qu’à celui de la forme extérieure ». En passant, il n’est peut-être pas inutile de rappeler précisément ce que dit Freud du poète épique comme fonction d’assumation du meurtre du père. Les compositions auxquelles j’ai eu recours (échiquier, carré, cube), outre qu’elles avaient pour rôle d’instituer une sorte de méthode « sérielle », devaient aussi « traiter » la représentation depuis son décrochage interne, court-circuiter l’investissement projectif, donner accès à l’engendrement d’abord topologique des scènes de langue. L’accent était mis ainsi sur un développement-transformation, différent de la simple répétition-juxtaposition qui sert en général de support à la fiction. Champ magnétique, donc, préparant l’intervention ponctuelle de l’énonciation (et non pas remplissage d’énoncés). Autrement dit : système de coupes intégrées. Blanc global divisant les termes. En fait, cette phase est pour moi désormais dépassée. H n’est d’ailleurs que le premier tome d’une autre organisation par bandes. Il s’agit du prologue de ce qui pourrait devenir une sorte de télescripteur fonctionnant presque de façon permanente (ou du moins donnent l’idée d’une telle folie). Journal lumineux-sonore mais en-dessous du seuil de conscience, destiné à déjouer sans fin la censure et à se transposer sans fin, librement. L’utopie est ici de se livrer à une orchestration immédiate et simultanée des explosions de sens au moment où elles passent d’un état à l’autre, de rassembler et de relancer des rapts de sauts qualitatifs (psychiques, sociaux) comme s’il s’agissait de faits « naturels » (tourbillons, cristaux).

H. Pourquoi ce titre ? Référence à Rimbaud... ?

H, hydrogène, hashisch (Rimbaud établit l’équivalence). Mais aussi cette notation d’Artaud disant qu’au Mexique il a vu un peu partout dégagée par le feu, cette lettre, « le H de la génération en somme ». Rappel du HCE de Finnegans Wake. Dans l’écriture ogamique par entailles le A et le H s’écrivent d’un seul trait et H, huitième lettre de l’alphabet pour nous, devient la première (voir l’étude de Stephen Heath dans Tel Quel 54 en partie consacré à Joyce). H hiératique des hiéroglyphes. H où vous entendez le tranchant du A, son sifflement aspiré. Marque indiquant qu’il s’agit d’opérations portant sur des ensembles et, comme Lacan à raison de le rectifier, la lettre ne désigne pas des ensembles, elle les fait.

Lois constituait pour une part une réécriture décapante, violemment subversive, de divers grands mythes fondant notre culture occidentale. Dans H, il semble que vous ayez été occupé plutôt par un matériau historique...

Le problème qui se posait à moi était le suivant comment inventer une forme d’épopée qui, tenant compte du bouleversement de la rationalité et du langage au 20e siècle (Finnegans Wake ; les Cantos ; Artaud), n’en expose pas moins les inégalités-détours-courbes-sauts du procès historique ? Regardez le 19e : la perspective téléologique, linéaire, évolutionniste, spiritualo-scientifique, se marque dans La légende des siècles, par exemple, ou dans Michelet. Tout un formidable fouillis culturel, pulsionnel, vient se couler dans une vision perspectiviste qui est à la fois majuscule (Peuple, Humanité, etc...) et prosodie fixe (la « période » romantique, l’alexandrin). Hugo est magnifique mais comment le lire sans s’endormir ? On ne peut pas « refermer » la crise ouverte par Lautréamont, Mallarmé, etc... et « revenir » à l’unité du 19e. Quand cela a été tenté, on voit bien l’échec. Pourquoi ? D’abord les « siècles » ne sont pas le lieu d’une légende mais d’une vérité, et nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas savoir que cette vérité est marxiste. Ensuite, l’inconscient depuis Freud (et Lacan) coupe court à toute « continuité » de l’énonciation, nous oblige à penser et à pratiquer des « places » de discours multiples, un sujet « innombrable ». La dialectique matérialiste, à ce niveau, ne peut plus prendre l’aspect d’un mouvement total, englobant, mais se fait tri, criblage, intégration d’intégrations, mouvement du fini et de l’infini dans chaque cellule, zébrure battante du transfini, verticalité, masses. Autre exemple : Dante (cf. Dante et la traversée de l’écriture, dans Logiques). Il est évident que tout ce que j’écris est hanté, à la lettre, par la Comédie. A savoir par la question d’ensembliser le savoir de toute une époque dans une opération-procès « langue-musique ». Mais il est non moins évident que cela ne peut se faire aujourd’hui que dans un espace méconnaissable. Je pense que tout le monde se rend plus ou moins consciemment compte de la nécessité d’un tel risque de refonte lyrico-épique, lequel, pour n’être pas « creux » exige des prises de connaissance incessantes. De plus en plus, il apparaît impossible de continuer le vieux jeu du roman naturaliste ou formel, le vieux jeu du lambeau-poésie, bref la question des cloisonnages de langue. L’ambition de sortir de toutes ces potiches devrait augmenter. Stanze, de Pleynet, en précise le surgissement inévitable. Nous pouvons prévoir, en ce sens, la conjonction critique, subversive, de l’histoire avec le sujet. Dans Lois, les sondages historiques, les fouilles, sont déjà profondément entamés. Cela, comme dans la cure analytique, ne va pas sans des résistances violentes qui vont du mimétisme hystérique à l’agression projective-identificatoire (j’en donne un exemple : tout un antisémitisme refoulé viscéral, jetant sur Lois l’accusation de fascisme et d’antisémitisme alors que ce livre précisément met à jour les tumeurs enfouies du cancer raciste). Ouvrir le tombeau d’une culture ne vas pas sans cris, ni attitudes vertueusement indignées des tartuffes de la bonne conscience. Inutile de préciser que ces partisans du refoulement se retrouvent après 68 comme par hasard, principalement au sein du même parti d’ordre (le pcf). Un parti marxiste-léniniste qui s’intéresse désormais au « personnalisme » ! Toute cette décomposition est d’ailleurs logique. Crue de bêtise.

Mais Lois, H, ce qui suivra, c’est déjà une autre histoire, une autre mémoire, un autre futur. J’aimerais faire sentir comment la préhistoire entre dans le temps de la fission nucléaire, comment la conquête de l’espace a lieu sur les traces de la tragédie grecque, comment nous entrons dans ce sens insensé, vie-mort, expansion audible et « apocalyptique » d’écarts.

« ... multiple voix une et liée multiple divisée liée et l’un multiple le non-un le toujours et jamais multiple... ». On a l’impression que votre texte est constamment multicentré, plutôt décentré ou a-centré. Comme si le roman connaissait enfin sa révolution copernicienne... Vous traversez les époques, les lieux, les cultures, les langues, les peuples, les sujets... Qui parle dans H ? Quels sont les lieux d’émission des messages ? Comment, de façon inédite, se pose, a partir de ce texte, le problème du sujet de l’énonciation dans le roman ? Quelle est la part de mise en jeu du « sujet biographique » ?

Il y aurait, à la rigueur, une seule figuration pensable, corporelle, du héros moderne, une seule silhouette humaine supportable à se profiler dans la mutation en cours : Chaplin. Si H était un film, il faudrait voir le récitant sous cette forme, c’est-à-dire affecté d’un coefficient irréductible d’humour. Mais évidemment ce n’est pas un film. Donc, pas besoin de personnages. Rien que des lieux de discours rapides, effleurés, repris, déformés, reformés, harmonisés avec leurs fautes volontaires, leurs dissonances. Qui parle, dans H ? Jamais un un , un tout . Toujours au moins deux . Peut-être le qui du zéro, s’il avait la parole. Le « sujet biographique », lui, est là parmi d’autres . Il fait part des boucles de son parcours dans une histoire située, réelle (la mienne donc). La biographie est un élément du procès de transformation. Écrivons ça : l’zhéros positif.

Comment, après un tel texte, peuvent se penser la vieille question de la sublimation, celle, neuve, de la jouissance ? Ne croyez-vous pas que l’accueil critique fait à Lois, celui, probable, réservé à H, s’expliquent par le fait que tels textes déçoivent de manière abrupte toute tentative de fétichisation ?

Le problème du fétichisme me paraît déterminant pour savoir si, oui ou non, un langage est ouvrable. Le point de fuite du fétiche bloque, en fait, la quasi-totalité des champs d’expérience esthétique. Que serait un « au-delà du fétichisme » ? Probablement une langue neuve, inouïe, une désarticulation-réarticulation au premier abord insensée de syntaxe. Un « par-delà la mère », en tout cas. Ce qui ne manquerait pas de nous donner un peu d’air. Par là-même, cette position a-fétichiste pourrait être considérée par le sens social comme la plus grave transgression, la plus impardonnable, celle qui met (bien plus profondément que la perversion) en question son espace de reproduction. Si ce que dit Freud est vrai, alors ni la forme ni l’anomalie ne sont à leurs places, et, en effet, la jouissance est un immense continent inconnu. Je crois que l’approche de cette « côte » est perceptible dans H. Sans quoi, pourquoi cette intonation ? Pourquoi cette fin de Lois, avec cette couleur, ces sonorités-là ? Pourquoi, dans H, cette espèce de « certitude » sans certitude, cet état léger matériel dans chaque micro-drame écrit ?

Questions plus concrètes : avez-vous travaillé à partir de notes ? Quand travaillez-vous ? Quel effet physique a sur vous l’écriture d’un tel texte ? Le matériau onirique joue-t-il un rôle important ? Comment envisagez-vous votre travail à venir ?

Notes : Jour et nuit (carnets, inscriptions au vol). Temps : quand ça marche. Effets physiques : accélérateurs. Rêves : fonction de bords. Travail à venir : plus libre.

Le numéro d’art press faisait le point sur l’évolution de Tel Quel depuis sa création. Utile rappel.

Historique de « Tel Quel »

1960 : Naissance de Tel Quel. Soutien des recherches menées dans le domaine de la fiction ; plus particulièrement le « nouveau roman » dont le travail formel rend possible une manière nouvelle d’aborder la littérature. Période formaliste. Dès les premières années, les dissensions d’ordre politique et littéraire vont instaurer ce qu’on pourrait appeler une crise permanente dans le comité de rédaction

1963 : Colloque de Cerisy. Moment charnière dans l’histoire de la revue. Accent mis non seulement sur les recherches formelles de fiction mais sur l’élaboration d’un terrain critique. Déjà se trouve précisée la manière dont la série littéraire s’insère dans la politique. Jusqu’en 67 environ, élaboration d’une théorie de l’écriture et d’une théorie de l’action littéraire. Déconstruction de l’idéologie littéraire bourgeoise. Apparition en 1966 du sous-titre : linguistique/psychanalyse/littérature. En 67 : science/littérature. Publication de textes de Pound, Artaud, Bataille... numéro spécial de la revue consacrée à Sade. Dès 1966, intérêt très vif de certains membres de Tel Quel pour ce qui se passe en Chine.

1967 : Publication de « Pour une sémiologie des paragrammes » de Julia Kristeva. Fin 67, nouvelle crise due à la politisation croissante de la revue qui se place désormais sur des bases marxistes.

1970-1971 : Rupture avec le parti communiste français à propos de la Chine. Vive polémique entre Tel Quel et la Nouvelle Critique, organe des intellectuels du P.C. Tel Quel dénonce vivement ce que les collaborateurs de la revue appellent l’hégémonie idéologique désormais régnante de la bourgeoisie et du révisionnisme (cf TQ 47 comportant une autocritique à propos de mai 68). Nouvelle crise dans le comité de rédaction qui voit les membres et les collaborateurs favorables à la politique du P.C. quitter Tel Quel. Fondation du Mouvement de juin 71 qui se donne pour tâche partout où cela est possible la formation de noyaux d’intervention politique dans la lutte idéologique Le but étant une lutte idéologique générale et approfondie que Tel Quel estime désormais avoir un rôle déterminant dans la conjoncture actuelle.

1972 : Colloque de Cerisy sur Artaud et Bataille. Parution courant 73.

Dans Le Monde du 22 mars 1973, le critique attitré et futur académicien commence et achève son article critique par un étrange pastiche... Il voit dans le livre « le vomi désormais typique de l’héritier gavé » (sic).

" H ", de Philippe Sollers

par Bertrand Poirot-Delpech

cent quatre-vingt-cinq pages sans point ni virgule ni majuscule ni alinéa pas même une phrase déponctuée après coup du torrent du jet et débrouillez-vous c’est d’abord ça le dernier livre de sollers un truc pour faire parler de lui par les pontifes à défaut d’être lu pas impossible il est rusé dit-on mais enfin barthes le compare à rabelais et l’étranger épluche sa revue tel quel il y a bien une raison et puis figurez-vous ça se laisse lire son machin ça charrie plein de choses et ce n’est pas si difficile une fois lancé on fait la planche dans le courant une convention comme Une autre en tous cas sans faire le malin on ne voit pas de meilleur moyen pour transmettre l’impression de lecture on est là pour ça que d’imiter le flux en question l’acheteur saura à quoi s’attendre d’ailleurs barthes déjà cité conseille chaudement la critique-plagiat et curtis manie volontiers le pastiche donc du texte en vrac compact la tête la première là-dedans ouille ouille chiqué migraine qu’on se dit et puis non valéry a bien dit que si nous étions véritablement révolutionnaires à la russe nous oserions toucher aux conventions du langage il est vrai que lui c’était pour compliquer encore la ponctuation mais fargue a dit aussi que l’art était peut-être une question de virgule il n’a pas précisé en plus ou en moins pour guyotat duvert cixous et la plupart des jeunes l’affaire est classée et si le lecteur pleure après ses blancs comme après la métaphysique en personne c’est sollers lui-même qui prévoit l’objection eh bien tant mieux il faut dixit que les acteurs fassent désormais un peu de gymnastique sans quoi on en sortira jamais ce sera toujours l’excuse des wagons qui suivent l’histoire de madame idéologie rien à voir ajoute-t-il avec une position abstraite aristocratique au-dessus des classes il s’agit de poser les problèmes en dehors de certains tics envahissants d’un empirisme poisseux et pour cela de n’être plus le petit chienchien culturel avec serviette autour du cou une cuillerée pour maman et coetera enfin suivre sa pulsion profonde devant sa machine et d’la route azertyuiop tactactactac est-ce qu’elle ponctue la pulsion elle est aussi constante que la fonction elle virgule est intermittente comme dit lacan qui la compare à un collage surréaliste sans queue ni tête nous y voilà en plein sollers ou la prose pulsionnelle à quand la thèse à vincennes l’auteur reconnaît que ça risque de faire hystérique sic mais non se répond-il tout le monde a compris qu’il s’agit d’un rythme paisible ouvert bienveillant vrai sens du spasme stop du spasme au sexe il n’y a qu’un pas qu’un pied vite pris excusez l’expression mais l’enfantillage abonde autant que l’orgasme on joue avec les mots et avec son robinet à tout propos tous les détails y sont au point que la question se pose sous prétexte que toute écriture est de la cochonnerie artaud dixit n’espère-t-on pas que toute cochonnerie devienne écriture mais non ça ne fait pas fabriqué seulement mélange des genres comme dans la vie c’est plutôt joyeux et puis c’est par la réalité sexuelle que l’homme a appris à penser dixit lacan il est normal qu’après freud la littérature intègre reich et le tract carpentier au reste les bouffées érotiques ne sont que des élans parmi d’autres des coudes du torrent ce qui domine c’est la coulée verbale encore plus dévergondée que chez joyce miller céline et autres toujours cités dans ces cas-là c’est le côté écriture automatique diarrhée psychanalytique cuite fabuleuse peut-être sous drogue qui sait débagoulis et débondage revendiqués glorifiés comme un droit et un devoir là-dessus l’auteur devient lyrique j’ai le droit de mentir dans la forme qui me chante j’oppose au monologue intérieur le polylogue extérieur ma frappe s’épanouit en soufflets de forge en raffineries flamboyantes surgies dans le désert sic et de s’observer aussitôt de s’objecter à lui-même oh la la que tu es obscure énigmatique y en a marre de tes envolées mystiques y a tout un public de zonards qui risque de pas suivre une masse de petits mecs paumés tu prends les choses de trop loin continue tout seul ça n’intéresse personne

Mais si, mais si,. Contrairement à ce que peut faire croire le pastiche ci-dessus, et bien qu’il ne repasse jamais, lui, dans le style de tout le monde, la lecture de H. n’est pas si accablante. On peut sauter des lignes ou lire d’un trait, à volonté. C’est moins obscur que fouillis. Un fouillis où on retrouve vite le brac-à-brac des défroqués de la bonne bourgeoisie cultivée et douée : souvenirs de lycée, citations célèbres, bribes de dissertations, lambeaux de dictionnaires étymologiques, passages en grec, latin, anglais, allemand, espagnol ou chinois, ricanements de fond de classe du genre "le silence qui effraie Pascal lui fera au moins passer le hoquet", calembours voulus navrants du style " sot d’homme et go more " ou " allume ton vrai berbère ", contrepèteries d’avant quatorze, histoires de Marie-Chantal, le tout farci de faux parler populaire tel que " c’est pas demain la veille ", avec le ton faubourg et les diminutifs garagistes appliqués au vocabulaire savant, psychiatrique en particulier. Bref, le vomis désormais typique de l’héritier gavé.

Ce qui n’empêche pas Sollers d’évoquer en militant l’histoire ouvrière et d’esquisser des raisonnements, par exemple : les choses les plus bouleversées depuis un siècle sont le sexe, l’histoire et la stabilité mentale ; un individu ne peut dire quelque chose de profond que s’il est obligé de balbutier quelque chose pour gagner sa vie ; la lecture est peut-être une pratique désespérée ; nous vivons comme si l’un de nous, un jour, devait tout comprendre... On ne peut pas dire que tout cela donne une pensée cohérente, ce n’est d’ailleurs pas le propos. Il faudrait plutôt parler d’un ensemble de refus viscéraux, de " ras-le-bol " : d’abord évidemment contre la bourgeoisie, promise au meurtre sans remords pour avoir entre autres " enfermé le marquis ", " tiré dans la nuque des communards " et " pris le thé avec les nazis ". " Ras-le-bol " élargi au vieil "Occident gâteux", à l’humanisme qui a fini par " cracher son secret dans les chambres à gaz " ; refus gauchiste des " révisos ", du " baratin légaliste justifiant, pleurnichant, couvrant les forces féodales " ; refus des profs, des conseilleurs, de tous les oppresseurs ligués comme des militaires en campagne (voir vers la page 150 le passage le plus soutenu et sans doute le plus réussi) : rejet de la religion, de la famille, et du tabou de l’inceste, clef de voûte, origine de tous les maux.

Sur ce thème de l’inceste, l’auteur montre à la fois le plus de véhémence et de charmes à l’ancienne. " Le difficile, écrit-il par exemple, est d’accepter que la mère soit cette lente oh lentement cassée de l’espèce qu’elle soit aveugle quoi voilà le secret qu’elle soit cette lente chute aveugle mais n’espérez pas le voir sans vous défoncer. " L’artiste reparait et le fils mal consolé se trahit.

Et après ? direz-vous. Que propose l’auteur ? Éternelle question. Sollers ne l’élude pas. C’est clair : rien, surtout pas une religion, rien que " renier avec une volonté indomptable, une ténacité de fer, le passé hideux de l’humanité pleurarde ". " Proclamer autre chose sur ma lyre d’or que les tristesses goitreuses les fiertés stupides ", " se mettre hors du marché "... Voilà le programme. Comment ? En " se grouillant de faire ce qu’on veut ", priorité absolue au plaisir sans mesure ni secret. " Le socialisme absorbera le capitalisme, écrit-il, mais on n’avancera pas d’un millimètre tant que la jouissance continuera d’être une affaire privée. "

Jouissance qui n’exclut pas celle de l’autobiographie : l’auteur raconte à l’occasion qu’il s’appelle " Joyaux " " fils d’Octave ", qu’il est " sagittaire comme Beethoven ", qu’il aime la mer et la nuit, les orages et les acacias. Ses souvenirs d’enfance lui arrachent même des images où Mauriac et Aragon retrouveraient leur cher petit : " comme si j’étais une fille offrant sa virginité au papa fleuve avec les orteils dans le gravier fuyard chatouillés par les anneaux d’eau... "

Voilà bien la contradiction. Sollers se proclame pour " l’égalité des chances devant la nature et société " mais il prouve et il avoue que " tout le monde ne peut pas être contrebassiste ". Il prône " l’absence de signature ", mais il signe quand même. Il conseille aux écrivains de raconter en détail ce qu’ils font du matin au soir, et il s’en tient aux allusions, comme tout le monde.

On comprend qu’un libéral de bonne volonté comme Jean-Louis Curtis place cette ambiguïté de l’avant-garde en tête de ses Questions à la littérature. Puisque tous les écrivains actuels sont nécessairement d’extraction bourgeoise et ne peuvent traduire de ce fait les aspirations de la classe ouvrière comme Breton le reconnaît lui-même dans le Second Manifeste du surréalisme, comment se fait-il que certains d’entre eux, encore plus " ciseleurs d’inanités " que les autres, échappent à l’opprobre et soient décrétés pionniers utiles à la révolution ? Par quel " biais mystérieux " sont-ils blanchis du soupçon de servir tacitement l’ordre établi, eux dont l’hermétisme sans public ne dérange guère cet ordre et l’arrange peut-être ? Serait-ce qu’il suffit d’être " affilié à une chapelle progressiste ", de signer des protestations comme Sartre reproche à Flaubert de ne pas l’avoir fait après la Commune ? Le conformisme politique de Balzac et de Stendhal annule-t-il leur génie ? Faut-il négliger Céline à cause de son antisémitisme ? Suffira-t-il un jour d’être clair pour être jugé superficiel et l’inverse ? Veut-on vraiment un système clos où les ouvrages soient " lus et commentés par le seul mandarinat qui les produit " ?

Il faut bien avouer que la question se pose à propos de H., d’où les réflexes d’autosatisfaction et d’individualisme bourgeois sont moins extirpés qu’il n’y semble, et auquel les masses ne trouveront ni accès ni profit dans un avenir prévisible. Mais si on prend des récits limpides comme les Coups, de Merkert, ou les Dos ronds, de Bruno Barth, si réalistes et bien orientés soient-ils, si prolétariens, il n’est pas sûr que les masses en raffolent et que la révolution s’y nourrisse. Il y a maintenant les documents et les sciences sociales pour cela. Zola pressentait déjà leur supériorité sur les meilleures combinaisons imaginaires. Qui sait, dans ces conditions, si le feu porté au cœur même de l’écriture par Sollers et un nombre grandissant de jeunes écrivains ne prépare pas la voie à de plus vastes libérations... oublions le systématique de toute innovation le goût pour le malentendu gagnant en épaisseur sic la griserie et la puérilité affichées quel toboggan mes agneaux en réalité ce qui reste ici est toujours enfantin re-sic eh bien il faut avouer que ce vertige au dessus du temps et de l’espace ce besoin d’aller plus profond voir d’où ça vient de quoi c’est fait vers quoi ça dérive comment transformer la langue dans le sens d’un démontage de l’idéologie sic cette espèce de san antonio maoïste ce n’est pas tous les jours qu’on voit ça même que bien des fausses princesses de clèves font nouille à côté de ce fil de gruyère que la culture fourchette n’en finit plus d’enrouler charabia de la vie éruptive d’avant les bonnes manières occulteuses et si un jour tout le monde écrivait comme ça.

Bertrand Poirot-Delpech, Le Monde, Publié le 22 mars 1973.

- Le Nouvel Observateur du 9 avril 1973, page 64.

Archives A.G.

par Hector Bianciotti

Il faut dire qu’on ne lit pas beaucoup Philippe Sollers — mais on le respecte. On croit en lui, ici et à l’étranger. On le suit, on le guette, on espère de lui quelque chose de plus. Il représente une rupture dans la littérature française. Ce qui se fait de vraiment nouveau. Et cela continue de compter, la nouveauté qui vient de Paris.

Depuis des années, on ressasse que cette ville est morte, finie. Qu’en matière artistique tout se passe ailleurs, à New York, à Londres, en Italie. Mais il suffit d’être à l’étranger pour se convaincre que les regards continuent d’être braqués sur Paris. Et, quand on y vient, on a l’impression d’être moins loin — on ne sait pas très bien de quoi, si c’est de Zurich, du passé ou de l’avenir, mais moins loin. Paris continue d’être, qu’on le veuille ou non, une sorte de conscience esthétique pour l’Occident.