Décidément, on est pas près d’en finir avec L’Infini ! Poursuivant ma lecture du numéro 81 (hiver 2002), je redécouvre un article que j’avais oublié de Thierry Sudour qui porte sur la phrase célèbre de Rimbaud qui se trouve à la fin d’Une Saison en enfer : « Il faut être absolument moderne. » Sudour en propose une interprétation qui, à sa manière, répond à des interrogations que Philippe Forest pose à nouveaux frais dans l’essai qu’il a publié l’an dernier : Rien n’est dit. Moderne après tout.

En effet — il ne faut avoir peur de répéter —, voici ce qu’écrivait Forest il y a un an dans son article Moderne ? Absolument ! après avoir publié son essai :

Le titre de mon nouvel essai, je le tire des Poésies d’Isidore Ducasse, énigmatique ouvrage publié en 1870 par le jeune poète qui, l’année précédente, sous le pseudonyme de Lautréamont, avait donné Les Chants de Maldoror. Comme il le fait à plusieurs reprises dans son texte, Ducasse s’empare d’une citation classique qu’il renverse.

En tête de ses Caractères, La Bruyère avait écrit : « Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et meilleur est enlevé ; l’on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les modernes. » Ce qui donne chez Ducasse : « Rien n’est dit. L’on vient trop tôt depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes. Sur ce qui concerne les mœurs, comme sur le reste, le moins bon est enlevé. Nous avons l’avantage de travailler après les anciens, les habiles d’entre les modernes. » Quant à ce que Ducasse signifie ainsi exactement dans ses Poésies, je crois bien que personne ne le sait vraiment.

D’ailleurs, on ne sait pas davantage quel sens donner à la phrase plus fameuse par laquelle se termine, daté d’avril-août 1873, Une saison en enfer. Trois ans après Ducasse, Rimbaud y proclame : « Il faut être absolument moderne » – « absolument » et non pas « résolument » selon une citation fautive qui, je ne sais pas trop pourquoi, traîne un peu partout. L’auteur du « Bateau ivre » adresse un « adieu » à la folie dont il fut la proie, rendu, dit-il, à « la réalité rugueuse à étreindre ». « Être absolument moderne » ? Est-ce, pour Rimbaud, renoncer à sa propre poésie, à toute poésie peut-être ou bien, plutôt, inventer une poésie nouvelle qui soit affranchie des croyances anciennes et, à qui le veut, offre la possibilité de « posséder la vérité dans une âme et un corps » ? L’un ou l’autre, l’un et l’autre ? On en discute encore et nul ne serait en mesure de le dire avec certitude.

On en discute encore, en effet. Vous trouverez quelques exemples sur ce site.

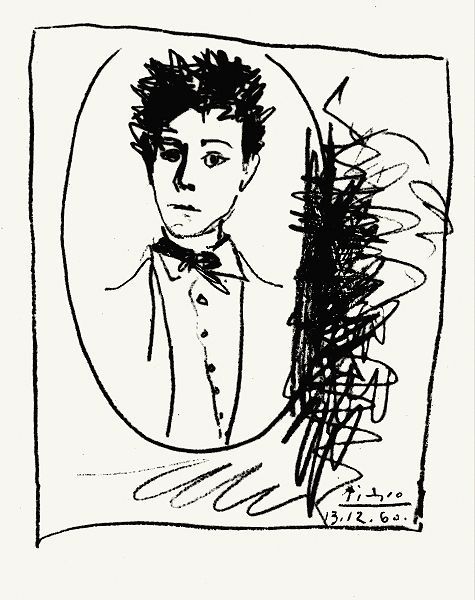

Voici l’analyse herméneutique de Thierry Sudour — accompagnée, comme dans L’Infini, du Rimbaud de Picasso, dessiné en 1960 (année de la création de Tel Quel). Elle suppose une bonne connaissance non seulement de l’oeuvre de Rimbaud, mais aussi de la tradition biblique et surtout évangélique (que possédait Rimbaud) qui ne surprendra pas ceux qui ont assisté, en 2008, à la soutenance de thèse de Sudour sur le Paradis de Philippe Sollers (Phillipe Forest était d’ailleurs membre du jury) [1].

- Picasso, Rimbaud

13 décembre 1960.

« je ne suis pas prisonnier de ma raison. J’ai dit : Dieu.

Je veux la liberté dans le salut : comment la poursuivre ? »Rimbaud, « Mauvais sang ».

Il faut être absolument moderne.

La formule éclate à la fin du poème.

Elle marque l’heure nouvelle, et à regarder le texte de plus près, on ne peut qu’opérer la liaison entre cette proposition et cette autre : « Car je puis dire que la victoire m’est acquise [...] ». Entre les deux phrases, un constat écrit au présent : le passé infernal s’éloigne, « soupirs immondes », « derniers regrets », l’enfer tel que le décrit l’Évangile, où se trouvent les « grincements de dents » [2], celui, nous indique Rimbaud, des « arriérés de toutes sortes », celui de ceux qui ne sont pas absolument modernes [3]. La victoire est acquise, elle demande à s’accomplir : il faut tenir le pas gagné de la modernité, pas par lequel on marche en s’éloignant de l’enfer passé et de son peuple, qui reste en arrière, en retard sur le temps de ceux qui tiennent la marche. On pourrait, sans trahir le texte, résumer ainsi : je puis dire que la victoire m’est acquise car l’enfer s’éloigne, et il s’éloigne car j’ai découvert qu’il faut être absolument moderne [4].

Notons au passage que la formule est encadrée par deux refus : refus de se venger, et refus de rendre grâce. Quelques mots plus loin, Rimbaud évoquera la justice et ce n’est sans doute pas un hasard. Nous y reviendrons.

Le paragraphe suivant laisse s’insinuer un soupçon de regret, ou de dépit, concernant l’« horrible arbrisseau » laissé derrière soi, seul objet survivant du passé. Mais ce regret vite essuyé devient une force supplémentaire pour l’ancien condamné. Là encore nous reviendrons sur la signification possible de cet arbrisseau et sur les hypothèses qu’on peut tirer de cette signification.

« Cependant c’est la veille. » : Rimbaud se tient ferme dans son présent, déjà armé de l’« ardente patience », tellement qu’affluent à lui la « vigueur et la tendresse réelle ». La force n’est donc plus future [5] ni l’amour un désert [6]. Et le « rire » peut sauver le pauvre damné de l’enfer des « amours mensongères » .

Le futur s’annonce encore sous les signes de la faveur : le premier fait figure d’avènement ou de conquête : « nous entrerons aux splendides villes » ; le second, d’incarnation ou d’ascension [7] : « et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps ». Nous reviendrons longuement sur ces deux propositions.

Cependant c’est bien la formule « Il faut être absolument moderne » qui nous paraît magique — mais de la magie la plus rationnelle qui soit ; elle donne la clef du paradis nouveau à l’être ressuscité des morts (puisqu’il faut bien être mort pour être en enfer) avec son âme et avec son corps [8]. Or cette résurrection est aussi un réveil. Le damné était couronné de « pavots », assoupi, enchanté par ce « Charme » qui avait « pris âme et corps, / Et dispersé les efforts » [9]. Il connaît l’éveil dans l’impossible et reconnaît le travail à accomplir. Il y a donc eu, entre-temps, un événement, on dirait presque un retournement ; et à comparer les deux états d’âme de Rimbaud entre 1872 et 1873, on devine qu’une expérience capitale a eu lieu : je est devenu l’autre. Expliquons-nous.

Les damnés sont clairement décrits comme des mendiants et des brigands, donc comme des êtres du manque, quémandant ou s’appropriant brutalement ce dont ils sont privés. Plus bas, le premier avait été décrit comme un aphasique ne sachant plus que marmonner des Pater et des Ave Maria, et le second comme aussi dégoûtant qu’un châtré. À l’un manque la parole, à l’autre une partie si essentielle au corps qu’on peut dire qu’il lui manque un corps. Ce sont, selon Rimbaud, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes, et selon saint Jean, les êtres du mensonge [10]. Quitter l’enfer, c’est-à-dire la compagnie des damnés, parmi laquelle Rimbaud n’a guère envie de s’attarder plus d’une saison, c’est bien se travailler pour être en mesure de posséder la vérité (opposée au mensonge dans la mort), en n’ayant plus à demander ni corps ni âme, autrement dit en retrouvant la parole (âme) et le réel (corps).

Ce départ se fait de deux charmes qui s’étaient insidieusement substitués à la vérité et avaient peu à peu acheminé le poète en enfer : départ de l’idylle, qui tourna au désert [Voir un poème comme « Larme », et « J’aimai le désert , les vergers brûlés [...) » dans « Alchimie du verbe ».]] ; départ de l’Évangile, qui a passé [11] tout comme l’enfer, « l’ancien, celui dont le fils de l’homme ouvrit les portes ». Celui dont le damné en cours de rédemption écrit la relation. Rimbaud liquide là sa « sale éducation d’enfance », celle qui a faussé son corps et sa voix, celle qui lui vient des « prêtres, professeurs, maîtres » qui le livrent à la justice [12] Il suffit de se croire en enfer pour y être [13] de dire adieu à la fausse croyance pour en sortir. C’est là, croyons-nous, que je devient l’autre, que je est absolument moderne.

A parcourir Une Saison en enfer, on ne peut manquer de remarquer la difficulté

qu’on éprouve parfois à discerner un sens entre des propositions qui ont l’air, mais l’air seulement, de se contredire [14]. Comme dans le poème où le procédé est le plus visible, « Âge d’or », plusieurs voix — ou instances énonciatives — prennent tour à tour le relais de l’énonciation, motions de paroles diverses, chacune porteuse soit de morale, soit d’interrogation, soit de doute ou encore d’espoir, dont les effets se mêlent, se croisent, se combattent, s’annulent ou donnent vie à la parole nouvelle et provisoirement victorieuse. C’est cette polyphonie — entre autres — qui donne au texte sa densité et sa complexité [15] Cependant, on remarque facilement deux instances supérieures, voix des voix si l’on veut, matrices et moteurs des autres voix énonciatives : la langue perfide, guide et gardienne de la paresse [16], que nous assimilerons à une instance en amont, à une langue matricielle — maternelle —, ou à une langue parlante, en faisant nôtre la remarque de Rimbaud, « [...] je me suis reconnu poète. Ce n’est pas du tout ma faute. C’est faux de dire : Je pense : on devrait dire : on me pense . [...] Je est un autre » [17]. Cette langue est le produit de toute une sédimentation, sang, éducation, enfance, dont on retrouve les traces dans l’alchimie du verbe (« peintures idiotes, dessus de portes [...] littérature démodée, latin d’église [...] refrains niais, rythmes naïfs ») [18]. La deuxième instance, instance encore en aval — en attente d’être rejointe —, que nous qualifierons, pour l’opposer à la première, de langue parlée : brassage, rassemblement et dépassement de la langue parlante, langue élue par je, mais fermentant encore dans la langue qu’elle double. Le choc de ces deux langues est sans doute le « combat spirituel » évoqué à la toute fin du poème, évocation qui ne va pas sans nous faire penser que le descendant des Gaulois a « la maladresse dans la lutte », lui dont le sang est « mauvais », peuplé par un nous atavique. Le livre est d’ailleurs initialement dédié à Satan, dont le nom est légion [19], quand le Christ, dans tous les Évangiles, n’emploie jamais que je. Ce nous collectif exprime le sentiment de dépendance du damné : « nous nous reconnaissons toujours ; nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue » ; un autre nous existe pourtant, celui de la charité. Là encore nous y reviendrons.

À ceci — antagonisme de deux langues, de deux instances énonciatives, de deux voix —, s’ajoute une autre composante structurante du livre : les temps de l’indicatif et leurs valeurs strictement temporelles (passé-présent-futur), le présent étant, dans les emplois qu’en fait Rimbaud, le lieu de gestion et de retournement du passé observé et éprouvé et de l’avenir pressenti et désiré. Il est le temps de la transformation de je en l’autre, le temps-clef du livre [20] (performatif au sens plein : amenant le succès).

L’architecture temporelle en bascule, que nous avons déjà évoquée dans notre ana lyse du second fragment d’« Adieu », se trouve saisie en un raccourci fulgurant au début de « L’impossible » :

« J’ai eu raison dans tous mes dédains : puisque je m’évade.

Je m’évade !

Je m’explique. »

Rimbaud, se croyant encore damné jusqu’ici [21], donc l’étant, s’évade soudain d’enfer, mais le temps d’un éclair — nous y reviendrons —, en s’expliquant [22]. Le présent employé pour décrire le procès d’évasion signifie bien que c’est au moment où l’événement s’écrit que l’événement a lieu, le redoublement, en exergue, de l’affirmation ne laissant place à aucun doute ; or ce présent justifie, sans reste (tous mes) un certain passé, celui « à écrire sur des feuilles d’or » ; de plus, cette joie retrouvée de la liberté amène tout de suite le recouvrement de l’esprit ; jusqu’à ce que tout se referme soudain dans le constat de l’impossible liberté : « Par l’esprit on va à Dieu / Déchirante infortune ! ».

Cependant, l’éveil a eu lieu, dans la coïncidence de je à son présent : c’est lui qui a parlé, là, en son nom propre. Il a gagné la position de la langue parlée que nous évoquions précédemment, Suit une rechute, mais le damné a compris, en « cette minute d’éveil », « la vision de la pureté » : en enfer, je n’explique plus je [23], puis que la parole « fuit et vole » comme sous les anciens enchantements, qu’elle est parlante :

« Moi je ne puis pas plus m’expliquer que le mendiant avec ses continuels Pater et Ave Maria. Je ne sais plus parler ! » (C’est nous qui soulignons, en plus de ce que souligne Rimbaud.)

Et tout de suite :

« Pourtant, aujourd’hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C’était bien l’enfer, l’ancien, celui dont le fils de l’homme ouvrit les portes. » (C’est nous qui soulignons.)

Tout est logique : l’enfer était bien d’être parlé par une langue qui n’est pas la sienne mais celle, entre autres, des prêtres [24] d’être un mendiant pleurant après ses origines — père et mère, fussent-ils aux cieux (ils n’y sont jamais) ; être absolument moderne revient donc, dans un premier temps, à s’évader sans reste de l’enfer de la langue parlante. Cette évasion, c’est aussi l’éveil, évoqué aussitôt après par Rimbaud, suivi tout de suite par le retour du sommeil, celui de la damnation, de la paresse et de la pauvreté [25] dans la langue parlante : s’en aller n’est possible qu’en un éclair, échappée libre et soudaine ne durant guère plus longtemps qu’une révélation, pour ne pas dire plus qu’une illumination. La durée serait la sagesse [26] ; mais la sagesse aussi un sommeil [27].

Un autre élément entre dans le combat des paroles, c’est un combat des pronoms, / relevant de la lutte pour avoir un nom qui échappe à la lignée des noms qui forment l’histoire écrite dans le sang. Si je est et n’est que je, nous est toujours je plus les autres. Mais les autres ne sont pas toujours les mêmes. Ainsi il y a la légion des noms dans le nous infernal, dans laquelle je est agglutiné, noyé qu’il est dans la masse des damnés. Mais il y a aussi le nous des « bienheureux », celui des « blanches nations en joie », par exemple, aperçues au ciel depuis le sol de la terre. Dire nous, c’est se mettre parmi les autres mais aussi mettre les autres parmi soi. Celui qui se croit damné ne peut donc que rencontrer des damnés [28], tout comme il ne peut que se sentir en eux, même si je commence à s’extraire, à se tirer de la masse infernale. Je est le véhicule — la métaphore — qui amène le nom à la recherche et à la communion avec le nous bienheureux :

« Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. » (Nous soulignons)

La charité appelle la charité : le nous communiel [29] ouvre je aux autres je qui peuvent lui répondre [30], car les « splendides villes », annoncées dans le premier fragment d’« Adieu » par le « grand vaisseau d’or [... ] aux pavillons multicolores », sont bien l’archipel qui se dresse contre le monolithe du « port de la misère », l’ancienne cité infernale [31].

La « vierge folle » de « L’Époux infernal » demandait déjà : « Seules, sa bonté et sa charité lui donneraient-elles droit dans le monde réel ? » ; effectivement, la charité est bien la clef du « festin ancien » [32], mais la vérité se possède dans la solitude absolument, où je parle et s’incarne, « rendu au sol », et recevant les « influx de vigueur et de tendresse réelle » :

« et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps ».

Effectivement, mais qu’en est-il de ce corps-là ?

Nous avons observé que le texte invitait à rapprocher les « brigands » des « criminels » qui « dégoûtent comme des châtrés », mais il laisse l’identité de ces damnés en suspens. Cependant, dans la logique du texte et selon la simple lexicologie, le brigand est celui qui dérobe par la ruse ou par la force quelque chose dont il est privé et qui ne lui est pas destiné ; et, toujours dans la logique du texte, mais aussi selon l’Évangile, c’est un damné. Or Rimbaud écrit (toujours dans le fragment auquel nous nous intéressons) : « Un bel avantage, c’est que je puis rire des vieilles amours mensongères, et frapper de honte ces couples menteurs — j’ai vu l’enfer des femmes là-bas ; — et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps » ; et plus haut dans le texte : « Ou bien je vois des femmes, avec les signes du bonheur, dont, moi, j’aurais pu faire de bonnes camarades, dévorées tout d’abord par des brutes sensibles comme des bûchers... » [33] ( « Vierge folle-L’Époux infernal »). Le lien entre les brigands et les bûchers paraît alors comme allant de soi : ils sont les ravisseurs de femmes. Dans « L’Impossible », une autre phrase confirme la définition des brigands : ils sont les « parasites de la propreté de nos femmes ».

L’évadé d’enfer avoue avoir été jaloux de ces brigands lors de cette saison passée en leur compagnie, et cette jalousie nous en trouvons la confession dans « Mauvais sang » : « J’aurai de l’or : je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds. » Outre que l’oisiveté est un vice infernal dans Une saison en enfer [34] et que la brutalité est associée à l’enfer, on comprend clairement que c’est par jalousie et désir de posséder à son tour une femme — ce qui ne veut pas dire l’aimer ou posséder la vérité — que le damné prend le parti des marchands, des naïfs possesseurs d’or. La suite du texte, « Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé » enfonce encore le possédé dans la tourbe infernale des « nègres » mêlés en réalité aux affaires qui se mêlent de la marche du monde, qu’ils soient marchands, magistrats , généraux, empereurs, ou encore prêtres, professeurs, maîtres. Voici un échantillon de brigands, ravisseur de femmes et usurpateurs de « tous les succès civils » [35], « gens hargneux et joyeux », « seuls élus » du bas monde, dont l’être du manque, le misérable damné, est tombé jaloux. Or ils étaient « châtrés », symboliquement châtrés par leur méconnaissance et leur mépris de l’amour des femmes. L’évadé « intact » quitte l’enfer sans « une main amie » mais l’amour est, bien entendu, à réinventer [36] : la possession de la vérité se fait dans un corps dégagé des « amours mensongères », mais complet [37]. Dans sa lettre du 15 mai 1871, Rimbaud écrivait déjà :

« Quand sera brisé l’infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l’homme — jusqu’ici abominable —, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de l’inconnu ! Ses mondes d’idée différeront-ils des nôtres ? — Elle trouvera des choses insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous les comprendrons. »

Les femmes sont encore en enfer, c’est certain. Autant aller seul. Et ne pas s’égarer une nouvelle fois dans la jalousie.

Mais concluons provisoirement : la formule Il faut être absolument moderne nous a semblé la clef du dernier fragment d’Une saison en enfer, celle qui permet de s’évader d’enfer [38] ; par nos analyses, nous avons montré qu’elle était aussi le cœur du texte, l’irriguant et lui insufflant le mouvement moteur qui le mène vers l’écriture et ses solutions : pour « posséder la vérité dans une âme et un corps », « il faut être absolument moderne », mais aussi, pour être absolument moderne, il faut posséder la vérité dans une âme et un corps, ce qui s’exprime aussi au second degré de l’écriture : je devient l’autre, et se ramène aussi au principe théologique selon lequel on ne cherche jamais que ce qu’on a déjà trouvé, d’où les éclairs de salut qui émaillent l’ensemble du texte. Je est donc passé du statut de pronom représentant [39] (je, c’est ça [40]) à celui de pronom pleinement nominal (je est je) à travers deux expériences limites dans l’épreuve de l’enfer : celle de la parole en état de déperdition, et celle du corps en état de décomposition [41] Ces deux expériences, nous avons montré qu’elles étaient condensées à l’extrême, synthétisées dans les personnages de damnés, dans le dernier fragment du livre. Nous pouvons maintenant dire qu’elles sont relatées en détail dans la partie centrale du livre, les « Délires », qui narrent tous deux ces expériences, la première étant celle de l’amour et de l’érotisme, la seconde, celle du verbe et de son pouvoir, et il n’est pas difficile de voir dans la première une expérience du corps et dans la seconde, une expérience de l’âme, avec des passerelles entre les deux, une âme n’étant jamais exclusive d’un corps et réciproquement, un corps n’étant jamais exclusif d’une âme. Car dans « Vierge folle », c’est bien la parole qui prend possession d’une autre âme et de son corps, mais l’aimée s’avère folle et rend « fou de rage » l’époux qui devient « infernal » : le corps ne peut se suffire d’un autre corps, il lui faut aussi une âme ; et dans « Alchimie du verbe », il faut savoir lire la tentative d’une âme à posséder un corps. En effet, l’alchimie [42] est la science qui étudie les moyens pratiques de ramener le corps à l’âge d’or, de l’accomplir dans son éternité, identique à l’éternité de l’âme de la théologie catholique. Elle vise donc à se donner à soi-même, et par ses propres moyens, la possibilité d’avancer le jour du jugement, le jour de la résurrection des corps [43]. Or Rimbaud opère une synthèse inouïe entre l’alchimie et le catholicisme, c’est l’alchimie pratiquée non pas à grand renfort de soufre et de mercure, mais par le Verbe, lui qui était à l’origine de la création et qui a tout pouvoir sur le monde [44] Il ne vise donc à rien moins qu’à se mettre à la place de Dieu pour accomplir son propre corps. Peut-on être plus absolument moderne ? On en doute, même si, dans le cas du damné, l’œuvre a échoué : trop de sel, sans doute. Voilà comment une expérience limite, en jouant sans reste l’âme et le corps d’un individu, devient le seuil de l’enfer [45]. Mais nous avons vu que, pour l’être moderne, l’enfer est le seuil du salut.

Il nous reste à faire une dernière hypothèse concernant le plus proche contexte de la formule. Nous avons observé qu’elle était encadrée par deux allusions à la justice : « Damnés, si je me vengeais ! » et « Point de cantiques ». Quelques lignes plus loin, Rimbaud écrit : « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul », et il venait juste d’écrire : « Elle ne finira donc point cette goule reine de millions d’âme et de corps morts et qui seront jugés » (c’est Rimbaud qui souligne). Toute la section « Adieu » est scandée par l’obsession de la justice divine. Or Matthieu la décrit ainsi : « Car à tout homme qui a, l’on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a [46] » ; ensuite de quoi cet homme se trouve jeté où « seront les pleurs et les grincements de dents ». Et aussi : « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits ; tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». On ne peut que rapprocher l’« horrible arbrisseau » de ce que dit l’Évangile [47] : le regret éprouvé par Rimbaud (« et je n’ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau », nous soulignons), ancien damné serait alors celui de n’avoir recueilli comme fruits que ceux d’un « carnet de damné », n’ayant pas encore reconnu la justice, dont la vision est le plaisir exclusif de Dieu. Ni vengeance, ni action de grâce pour le réchappé d’enfer, qui n’est pas encore prêt à reconnaître intégralement l’équité de son lot, mais le pas gagné : il faut être absolument moderne. C’est là le pari de Rimbaud .

Thierry Sudour, L’Infini n° 81, 2002, p. 83-93.

[2] C’est Matthieu qui évoque l’enfer de cette manière : « là seront les pleurs et les grincements de dents » (par exemple Mt 8, 12 ; 13, 42/50 ; 25 , 30).

[3] Un « arriéré » est littéralement quelqu ’un qui a pris du retard , qui n ’est pas de son temps.

[4] Nous employons le présent au lieu du conditionnel afin de renforcer la vigueur de cet impératif qui est, si l’on peut dire, un présent continu de l’ordonnance (de la « mise en ordre » ; ce que corrobore l’étymologie indo-européenne de moderne, « muid » : prendre avec autorité et réflexion des mesures d’ordre), volonté et désir mêlés.

[5] « Le Bateau ivre » : « — Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles, / Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur »

[6] Voir « Les Déserts de l’amour ».

[7] Vocabulaire liturgique. Voir aussi « Matin », et le nouveau « Noël sur la terre ! ».

[8] Comme il en sera au jour du Jugement selon les traditions judéo-chrétiennes.

[9] « Délires II », « Ô saisons, ô châteaux ».

[10] Ap 14, 5 ; 21, 8 : Les êtres du mensonge sont destinés à la seconde mort. Le damné constatait qu’il avait hérité ce vice de ses ancêtres Gaulois (« Mauvais sang » : « surtout mensonge et paresse » ; ou encore, « Adieu » : « Enfin , je demanderai pardon pour m’être nourri de mensonge. Et allons. » Le texte de l’Apocalypse étant éminemment présent dans la fin d’Une saison en enfer, nous nous permettons d’en faire l’hypotexte de ce passage.

[11] « Mauvais sang. »

[12] Id

[13] « Nuit de l’enfer » : « Je me crois en enfer, donc j’y suis. C’est l’exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. » La théologie — notamment jésuite — défend effectivement la thèse de la grâce comme pouvant être désirée par l’homme pour lui-même : tout malheur découle alors d’une mauvaise orientation de la prière et de la foi. Se croire en enfer c’est se donner l’enfer. D’où la liberté qu’a l’homme de vivre en Dieu : « Un homme qui veut se mutiler est bien damné, n’est-ce-pas ? » (« Nuit de l’enfer »).

[14] Non qu’il n’y aie aucune contradiction dans Une saison en enfer, mais elles participent à une expérience logique : le maintien de la contradiction comme seul moyen de la résoudre provisoirement (donc d’obtenir un saut qualitatif, un niveau supérieur de clarté) et de l’amener à devenir une contradiction logique, c’est-à-dire motrice. C’est, entre autres, la logique du déluge renouvelé et souhaité, ou du « chant clair des malheurs nouveaux » des Illuminations. La proposition de Rimbaud selon laquelle il faut lire Une saison en enfer « littéralement et dans tous les sens » va aussi dans ce sens : il existe un sens littéral, univoque et unidirectionnel (celui que nous tentons d’élucider ici), et une in-signifiance multiple, jouant le rôle de levain dans l’élucidation par le damné des signifiés multiples de l’enfer, mais aussi pour l’interprétation qu’opère le lecteur, jouant ici sa propre expérience de l’enfer et du salut.

[15] La polyphonie est l’expression du travail extrêmement dense auquel se livre Rimbaud : on sent qu’une force veut traverser les portes de l’enfer, le barrage de ce que nous allons nommer plus loin la langue parlante.

[16] « Mauvais sang » : « Mais ! qui a fait ma langue perfide tellement, qu’elle ait guidé et sauvegardé jusqu’ici ma paresse ? Sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j’ai vécu partout. »

[17] Lettre du 13 mai 1871.

[18] La « vieillerie poétique » (nous soulignons) est donc liée à la « sale éducation d’enfance ».

[19] Mc 5, 9.

[20] Le présent est aussi le temps clef des Illuminations : on pourrait parler de présent réel.

[21] « L’Impossible » : « Hier encore je soupirais : « Ciel ! sommes-nous assez de damnés ici-bas ! Moi j’ai tant de temps déjà dans leur troupe ! Je les connais tous. »

[22] Il n’est pas interdit de lire « je explique je » : je déplie et déploie je, devenant ainsi le moteur de la langue véritablement parlée.

[23] Mais il se croit être lui.

[24] C’est l’enfer dont les portes furent ouvertes par le Fils de l’homme.

[25] Cf. l’image du « mendiant » que nous avons exploitée. Mais aussi « Mauvais sang » : « Le sommeil dans la richesse est impossible. »

[26] Voir la fin de « L’impossible ».

[27] La sagesse serait, cette fois-ci, l’alliance des hommes avec Dieu ; qui demanderait aussi ses déluges.

[28] « L’impossible » : « Nous nous reconnaissons toujours. »

[29] Nous nous autorisons ce néologisme.

[30] Dans les Illuminations : « Les Voix reconstituées ; l’éveil fraternel de toutes les énergies chorales et orchestrales et leurs applications instantanées ; l’occasion , unique, de dégager nos sens ! » (« Solde »).

[31] C’est aussi l’échappée à la jalousie éprouvée par le damné, qui le faisait aller à la recherche de l’or dans les pays chauds.

[32] Il n’y a aucun doute à avoir : le texte le dit (par exemple, il est écrit, dans « L’impossible », que la charité est inconnue aux damnés) et l’Évangile (réécrit ici par Rimbaud) le confirme : en effet, si on suit l’Évangile, la fin des « grincements de dents » (qui s’éloignent dans « Adieu ») pourrait coïncider avec le pardon et une nouvelle élection au festin (Mr 25, 30).

[33] Nous soulignons. Rimbaud fait donc des brutes des démons de l’enfer.

[34] Cf. l’image du « crapaud », et la note 1.

[35] Illuminations, « Guerre » ; c’est le poème de la revanche de l’élu et du poète-prophète .

[36] « Délires 1 ». Ce sera la « clef de l’amour » des Illuminations.

[37] Rimbaud évite donc l’un des « partis de salut violent » qui est un crime à ses yeux : le refoulement sexuel, symbolisé par la castration. Le prêtre est donc un damné, lui qui vole des corps à la vie, homme sans fertilité, châtré symbolique.

[38] Elle est donc aussi l’une des clefs majeures du texte.

[39] Ce n’est pas là son statut selon la grammaire normative, mais ce l’est de fait, dans le texte.

[40] Ça : le pronom démonstratif représentant l’indéfini, mais aussi le ça freudien bien sûr.

[41] Au sens figuré, bien entendu.

[42] Il n’y a aucun doute sur le fait que Rimbaud ait entendu parler en détail — s’il n’en a pas lu — de l’alchimie, dont on trouve quelques traces en plus du titre de « Délires II » (l’or potable notamment ). De là à faire de Rimbaud un adepte il y a un fossé que nous ne franchirons pas : il ne fait qu’emprunter des symboles courants et ne connaît d’elle que sa définition, que nous donnons plus bas. Comme du Nouveau Testament, qu’il connaît, lui, parfaitement, il se sert de l’alchimie à sa manière, pour la réinventer.

[43] D’où qu’elle fut considérée comme hérétique par l’Église.

[44] Voir l’Évangile selon saint Jean.

[45] « J’étais mûr pour le trépas, et par une route de dangers ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l’ombre et des tourbillons. »

[46] Parabole des Talents , Mt 25 , 14-30.

[47] C’est l’interprétation qui nous paraît la moins contestable. L’hypothèse qui voit dans cet « horrible arbrisseau » l’arbre de vie (Ap 22) nous semble injustifiable : tout d’abord cet arbre n’est pas en enfer, il ne peur donc pas se trouver « derrière » celui qui vient juste d’en sortir, mais devant.

Version imprimable

Version imprimable Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?