Il y eut, il y a longtemps, en France, au XVIIe siècle, la querelle des Anciens et des Modernes. Il y eut, au XIXe, les écrivains et les peintres de « la vie moderne » (Baudelaire, Manet, Degas). Il y eut, c’était hier, le siècle des avant-gardes, le XXe siècle (futurisme, dadaïsme, surréalisme, situationnisme), et puis fut actée « la crise des avant-gardes » (Philippe Sollers, Beaubourg, 1977), dont un auteur révolutionnaire devenu un classique dira : « Les avant-gardes n’ont qu’un temps ; et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c’est, au plein sens du terme, d’avoir fait leur temps. Après elles, s’engagent des opérations sur un plus vaste théâtre » (Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, 1978). Au début du XXIe siècle, on s’est alors interrogé : l’avant-garde et après ? Après ? En 2016, un professeur du Collège de France publie un livre sur Les antimodernes (De Joseph de Maistre à Roland Barthes) (Barthes qui se dira, dans Tel Quel, « indifférent de ne pas être moderne » [1], mais qui soutint jusqu’au bout Sollers et la revue qui fut peut-être la dernière avant-garde littéraire). Tout le monde rabâche aujourd’hui la phrase célèbre de Rimbaud : « il faut être absolument moderne [2] ». On croit se souvenir de celles d’Isidore Ducasse, retournant La Bruyère : « Rien n’est dit. L’on vient trop tôt depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes. Sur ce qui concerne les moeurs, comme sur le reste, le moins bon est relevé. Nous avons l’avantage de travailler après les anciens, les habiles d’entre les modernes [3]. » De détournements en retournements (qui sont parfois des retournements de veste [4]), comment s’y retrouver ? Un mois après la publication chez Gallimard de Déconstruire, reconstruire - La querelle du woke, Philippe Forest publie un nouvel essai de près de cinq cent pages — écrit juste avant et sur bien des points complémentaire — cette fois au Seuil, dans la collection Fiction & Cie (créée par Denis Roche — qui revendiqua « totalement et délibérément la métaphore militaire » de l’avant-garde [5]), Rien n’est dit. Moderne après tout. « Moderne après tout », « moderne, malgré tout » : comme d’habitude, Forest, lecteur (avant tout ?) de Ducasse, « par esprit de contradiction », « complique » — ce sont ses mots — un peu les choses. Survols.

Dernier article de Philippe Forest dans Le Monde du 6 mai 2023 : Philippe Sollers, romancier, critique, essayiste, est mort

L’époque voudrait nous convaincre que la modernité, c’est fini. Qu’il faut en revenir aux canons, et au bon vieux récit, celui qui plaît, celui qui enchante le public. Comme si rien ne s’était passé, précisément, avec ces avant-gardes dont on ne peut pourtant contester qu’elles ont animé le XXe siècle.

L’époque voudrait nous convaincre que la modernité, c’est fini. Qu’il faut en revenir aux canons, et au bon vieux récit, celui qui plaît, celui qui enchante le public. Comme si rien ne s’était passé, précisément, avec ces avant-gardes dont on ne peut pourtant contester qu’elles ont animé le XXe siècle.

Revenant sur l’histoire de la modernité et sur les définitions qui en ont été données, Philippe Forest analyse la façon dont, ces trois dernières décennies, l’idée s’est imposée d’une littérature ayant à se réconcilier avec elle-même afin de se réconcilier avec le monde. Sous couvert d’un plaisir de lecture qui aurait été malmené par des expériences formalistes ou autres, on serait désormais invité à la répétition du même, puisque tout aurait été dit, et excellemment dit. Et si, au contraire, tout restait à dire, sans cesse ?

À contre-courant du bruit journalistique et de l’académisme ambiant, l’auteur nous invite à questionner les conditions de possibilité d’une parole littéraire qui ne renonce pas à l’exigence moderne. Ce questionnement concerne davantage que le strict champ de l’esthétique et emporte avec lui toutes sortes de conséquences – notamment une conception de la culture devenue une chose inessentielle et presque dérisoire.

À vrai dire, rien, rien de ce qui vaut à l’homme,

rien n’a été dit depuis le nombre de siècles,

de millénaires que vous voudrez, qu’il y a des hommes,

et qui ne pensent que très relativement.

Louis Aragon

Avant-propos 1.

Dans Crainte et Tremblement, on trouve cette phrase de Kierkegaard qui est la justesse même. Elle dit : « Une génération peut apprendre beaucoup d’une autre génération, mais ce qui est proprement humain, aucune ne l’apprend de celle qui l’a précédée. À ce point de vue là, chaque génération recommence comme si elle était la première, aucune n’a de tâche nouvelle au-delà de celle de la génération précédente et ne parvient plus loin qu’elle, si toutefois cette génération n’a pas trahi sa tâche, si elle ne s’est pas dupée elle-même [6]. »

Si une Histoire proprement humaine devait s’écrire – je veux dire : une Histoire qui se sentirait concernée par l’expérience chaque fois singulière et toujours subjective qui échoit à chaque individu soudainement situé et sans la comprendre dans la chronologie abstraite des faits – il lui faudrait faire apparaître ce mouvement de perpétuel recommencement dont parle Kierkegaard et par lequel chaque génération nouvellement jetée dans le temps, s’éveillant parmi la rumeur de savoirs hérités et le trompe-l’œil des choses apparemment acquises, accablée par l’immense épaisseur de la durée pesant sur son présent, se trouve concrètement mise en demeure de tout réinventer par elle-même. Certainement toute sagesse tient-elle depuis toujours dans la vieille parole de l’Ecclésiaste : rien n’est nouveau sous le soleil et tous les mots sont si usés qu’on ne peut plus en faire usage. Cependant, l’inouï veut que cette parole même – qui exhibe sa propre vanité et s’efface aussitôt – demande à être sans cesse répétée afin que sa vérité ne soit pas reléguée dans l’oubli que le passage des siècles fait sans fin s’étendre et renaître. Non, rien n’est dit, jamais. Et telle est la condition paradoxale qui oblige la parole à sortir interminablement du mutisme perpétuel où l’assignerait autrement la conscience désabusée de sa propre inutilité.

Ce qui a été dit demande à l’être encore et exige à tout moment nouveau du temps la conjugaison du présent. La démonstration a beau avoir été mille fois conduite à son terme, son long récit exige à tout instant d’être repris par chacun. Le présent appelle la pensée qui récapitule tout avec elle et fonde la possibilité même d’une parole qui, s’ajoutant à toutes celles qui l’ont précédée, se conserve elle-même vivante et irréversiblement tournée vers demain.2.

Le propos de l’essai qui suit consiste à questionner le moment présent afin de découvrir les conditions de possibilité d’une parole littéraire qui ne renonce pas à l’exigence – de nouveau formulée – du vieil idéal moderne. Du présent dont nous sommes malgré tout les contemporains, nous ne savons littéralement rien. C’est la raison pour laquelle, s’il veut ouvrir les yeux sur la situation qui est la sienne, chaque individu doit entreprendre pour son propre compte le récit qui lui rendra intelligible le cours que le temps a suivi jusqu’à lui. Cela signifie : se raconter à sa seule intention toute l’Histoire avant soi, la récapituler à sa manière de telle sorte que le point présent où l’on se tient puisse se prévaloir de toute la somme accumulée des énergies antérieurement dépensées dans la durée sans fond du passé.

Les grands écrivains d’hier n’ont jamais procédé autrement. La démonstration serait facile – et pour cette raison même : inutile – qui établirait comment les œuvres monumentales des siècles passés reposent sur un calcul comprenant tout ce qui les a précédées et rendues possibles. Chacune réinvente sa propre généalogie, l’intègre à l’intérieur d’elle-même. Et c’est toute la littérature qui se trouve chaque fois réécrite au sein du livre nouveau qui s’ajoute à tous ceux qui l’ont préparé et auxquels il redonne vie : Dante contient Homère, Virgile ; Hugo les contient à son tour tous les trois, auxquels il ajoute encore Shakespeare et Rabelais ; Proust a en lui Saint-Simon, Chateaubriand, Baudelaire ou Balzac. Un tel geste de captation, André Breton l’accomplit exemplairement dans le Manifeste de 1924 où, convoquant la collection la plus hétéroclite de noms, il crée de toutes pièces la série des précurseurs du surréalisme naissant. Il faut beaucoup d’audace et d’arrogance à un très jeune écrivain encore dépourvu de toute œuvre authentique (car Nadja, L’Amour fou, Arcane 17 viendront plus tard) pour s’approprier tout le passé de la poésie la plus prestigieuse et pour laisser entendre que celui-ci ne prend sa signification qu’au regard de ce que lui-même et quelques amis sont alors en train d’accomplir dans l’indifférence quasi générale.Pourtant, cette audace, cette arrogance sont indispensables à tout individu qui entend penser la possibilité de lire et d’écrire à son tour – quels que soient les effets (modestes ou monumentaux, minuscules ou majuscules) qui suivront. L’amnésie administrée, l’inculture cultivée qui sont désormais la règle dans le monde des lettres et qui enjoignent à tout écrivain d’afficher les signes rassurants d’une ignorance consensuelle contribuent à prohiber de plus en plus la possibilité de cette pensée. En littérature, en art, il y a cependant un calcul sur le temps dont tout se déduit et qui s’opère en raison même du moment historique où il a lieu. Les hypothèses que mettent à l’essai les remarques proposées dans ce livre concernent le calcul sur le présent qu’appelle le tout début de notre XXIe siècle.

3.

Ce calcul sur le temps, s’il faut le dire en un mot, porte tout entier sur la question du moderne et sur la forclusion dont celle-ci a été l’objet. Pour les gens de mon âge, pour ceux qui ont appris à lire, à écrire, au siècle passé et qui aujourd’hui ont largement franchi le milieu du chemin de leur vie, l’idéal moderne est en effet d’abord apparu comme une chose révolue, une idée morte et aussitôt reléguée dans le plus lointain passé. Une page, nous disait-on, avait été tournée sur toute une aventure antérieure dont l’histoire ne méritait même plus de nous être transmise et rapportée.

Le peu de distance dont nous jouissons par rapport aux dernières décennies – elles nous paraissent dater seulement d’hier – n’interdit pas que s’en dessine une physionomie assez claire. Un lieu commun domine, si inquestionné, si unanime, qu’il serait sans doute légitime de trouver en lui l’expression même de l’idéologie – supposée absente – qui donne sa consistance à notre monde. Ce lieu commun veut que l’Histoire ait touché à son terme et que le programme qui la définissait se trouve enfin accompli. Monnayée dans l’opinion sous la forme de certitudes journalistiques (la disparition des idéologies, la fin des systèmes, la mort des utopies, l’épuisement des avant-gardes, etc.), une telle conviction décrète que l’humanité développée, désormais réconciliée avec elle-même, a su résoudre les contradictions qui avaient fait son Histoire passée. La force systématique de cette croyance est si grande que même les démentis très visibles et plutôt spectaculaires que lui oppose la réalité sont aussitôt recyclés au sein d’une démonstration qui ne leur accorde d’exister qu’à la condition de les verser encore au compte d’une pensée qui en annule aussitôt la portée et la puissance de réfutation.4.

La forclusion du moderne – dont l’essai qui suit propose la généalogie – constitue l’une des formes prises par ce grand récit de la fin qui fut consécutif au constat posé il y a quelque trente ou quarante ans et qui concluait à la fin de tous les grands récits. Ces deux fictions ont partie liée. À la limite, elles n’en forment qu’une. Car le moderne – s’il a un sens – n’est rien d’autre que cette protestation procédant de l’indéfectible permanence du négatif de l’expérience humaine, protestation que cette dernière adresse à tous les discours qui prétendent avoir eu raison d’elle, d’en avoir ainsi fini pour de bon avec l’agaçant et dérisoire démenti que cette expérience lui oppose.

Il y a une manière simple de définir les mots et elle n’est pas toujours fausse. La parole moderne est une parole critique. Sa raison d’être consiste à mettre perpétuellement en crise tout discours positif, lui rappelant son envers d’ombre, les failles et les apories qui s’ouvrent au sein de toute conscience assurée d’elle-même afin de laisser deviner, derrière l’écran des certitudes communes, la profondeur d’une autre expérience du monde –expérience perplexe, inquiète, irréconciliée. Si l’on reçoit les termes d’une telle conception du moderne, on comprend sans mal l’entreprise d’oblitération, de liquidation, dont celle-ci fait désormais l’objet.

Je parle d’art et de littérature mais je ne doute pas un instant que la démonstration mériterait de prendre un tour plus général. Car décréter la fin du moderne, comme cela fut fait, est un acte qui concerne davantage que le strict champ de l’esthétique et qui emporte avec lui toutes sortes de conséquences dont nous ne mesurons qu’à demi les effets qu’elles produisent sur la vie de tous – et particulièrement de ceux-ci pour qui la culture est devenue une chose inessentielle et presque dérisoire. Si je parle d’art, de littérature, pourtant, et quelle que soit l’entreprise d’arasement et de néantisation à laquelle ces deux activités se trouvent aujourd’hui soumises sous « le règne généralisé de la technique, de la marchandise et du spectacle » (pour user de cette formule commode mais juste), c’est avec la conviction que, sous ces deux formes trop visiblement dédaignées, la pensée peut encore chiffrer, exprimer, cette protestation dont je parlais et qui seule préserve vivante la possibilité d’une expérience qui ne se soumette pas à la grande tyrannie positive du présent.

Est-il utile de le préciser ? J’ai tout à fait conscience du caractère anachronique de la posture que l’essai qui commence entend défendre et illustrer. Naïvement, sans doute, je n’arrive pas à me défaire de la conviction que toute pensée vraie est une pensée intempestive. À quoi bon proposer ici l’éloge d’une modernité dont tout contribue à nous démontrer qu’elle a fait son temps ? La thèse de ce livre est simple et bien connue. Elle consiste à vouloir croire que rien n’est dit et que, comme l’écrivait un poète en une formule si ambiguë qu’elle demandait probablement à être entendue dans le sens inverse de celui qu’il lui donnait, « il faut être absolument moderne ». L’enjeu, cependant, n’est pas rien puisqu’il concerne la possibilité encore de « posséder la vérité dans une âme et un corps » [7]

La nouveauté en littérature : une illusion perdue ?

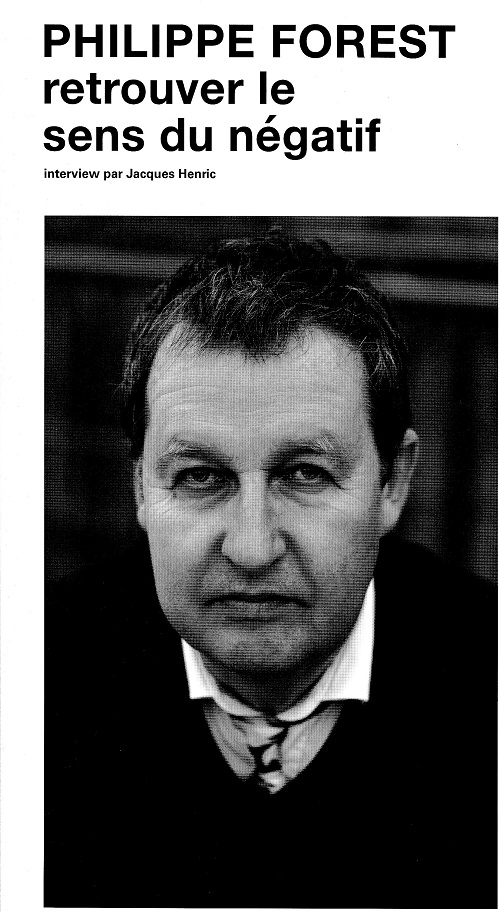

Tout a-t-il déjà été dit en littérature ? L’écrivain est-il condamné à se répéter ? Et comment réinventer la littérature après Balzac, Baudelaire ou encore Proust ? Pour répondre à ces questions, Guillaume Erner reçoit l’essayiste et romancier Philippe Forest.

L’Invité(e) des Matins, 7 avril 2022.

Avec

Aurélien Bellanger Écrivain

Philippe Forest Romancier et essayiste

Pour Philippe Forest, “quand Rimbaud déclare, dans "Une Saison en Enfer", qu’il faut être absolument moderne”, il a sans doute en tête l’idée qu’il faille se détourner de la littérature, parce qu’elle n’est plus adaptée au présent.” Au contraire, l’ouvrage de Philippe Forest, Rien n’est dit, moderne après tout, “repose sur le pari inverse, l’idée que la littérature est plus que jamais indispensable à l’heure où l’écran remplace la page, à l’heure où l’industrie du divertissement écrase un peu toute forme de création.”

“Walter Benjamin est un véritable mythe intellectuel” pour Aurélien Bellanger. L’écrivain explique que le philosophe a “laissé derrière lui une œuvre extrêmement disparate, très fragmentaire, qui en fait presque un prophète de la modernité. Il a écrit sur beaucoup de sujets, sur Goethe, sur la littérature allemande, sur la modernité. Son œuvre, et c’est peut être sa singularité la plus forte, articule un certain retour au fond messianique de la pensée juive et un marxisme hétérodoxe.”

LIRE : Aurélien Bellanger : Walter Benjamin c’est moi (et le XXe siècle)

Aurélien Bellanger considère que “d’une certaine façon, la littérature est morte il y a 100 ans, en 1923 avec la mort de Kafka. Jamais personne n’a poussé la littérature aussi loin comme expérience mystique que lui, si bien que l’expérience même de la publication est secondaire. Dans le fait qu’il demande à ce que ses manuscrits soient brûlés, il y l’idée que l’écriture est incommensurablement supérieure à la lecture, à l’existence même d’un champ que l’on appelle littérature. Nous sommes un peu les héritiers de cela.”

Philippe Forest quant à lui, espère qu’il y a une modernité à défendre en littérature. “Si elle a été perdue, elle doit être retrouvée. C’est un pari sur l’avenir”, estime le romancier, citant une phrase de Nietzsche que Bataille lui-même citait souvent : ”J’aime l’incertitude touchant à l’avenir.” Je veux croire en un après, et il nous appartient de l’inventer.”

Philippe Forest

Rien n’est dit. Moderne après tout

Seuil,« Fiction & Cie », 496 p., 23,50 euros

Déconstruire, reconstruire. La querelle du woke

Gallimard, 240 p., 20 euros

Commençons par un peu d’histoire. Quand, dans les domaines de la littérature et de la peinture, apparaissent pour la première fois les notions de « moderne » et d’« avant-garde » ? Quels liens entre elles ? Gardent-elles, au fil du temps, un contenu immuable ? À ces questions, il existe des réponses relativement simples et assez bien connues. Je les rappelle au début de l’ouvrage. Si les mots de « modernité » et d’« avant garde » sont beaucoup plus anciens, ils prennent le sens que nous leur donnons encore aujourd’hui assez tardivement. Disons : au moment du romantisme et de son immédiat après-coup. Avec Baudelaire, la modernité se veut expression d’une poétique du présent mais elle reste violemment réfractaire à l’idée de progrès. En revanche, cette même idée de progrès est constitutive de l’utopie propre aux avant-gardes qui entendent conjuguer révolutions poétique, théorique et politique. Une même aspiration au nouveau caractérise modernité et avant-garde mais elle se décline de façons différenciées et même conflictuelles. Je mets en place ces repères historiques mais surtout afin de montrer à quel point ils restent sommaires et simplificateurs. Car le propre des définitions, en un semblable domaine, est de perpétuellement se contredire et se modifier. « Moderne, écrit Aragon, ce mot fond dans la bouche du moment qu’elle le forme. »

- Ezra Pound © Bettmann

À quelles esthétiques et idéologies s’opposent ces notions — qui programmaient la production disons des « Anciens », que Stendhal définissait avec sa fameuse métaphore du miroir ? Quels sont au 19° siècle les grands écrivains qui vont rompre avec cette conception de la littérature ?

Là encore, je pars d’une idée simple mais afin de la compliquer un peu. La « fable exemplaire » (pour reprendre une expression de Jacques Rancière) nous explique que le mouvement même de la modernité se rapporterait à un abandon progressif du principe de la mimesis tel que le pensaient les Anciens. Pour aller vite : on passe d’une esthétique de l’imitation à une esthétique de l’invention. L’œuvre n’est plus vue comme le miroir du monde — selon une métaphore que l’on trouve un peu partout et notamment chez Stendhal, Balzac ou Hugo. L’œuvre devient miroir d’elle-même. Cela veut dire qu’au lieu de produire une représentation de la réalité, elle se réfléchit elle-même : elle se reflète et elle se pense. De plus, elle se confronte à un irreprésentable dont paradoxalement il lui faut cependant produire la représentation. Et le miroir expose ainsi en son centre un vide autour duquel il dispose des images. Une telle conception antimimétique de l’art s’élabore au moment du romantisme sous le signe du « symbole » et du « sublime » mais elle se retrouve aussi avec le structuralisme lorsque celui-ci, à travers Barthes ou Lacan notamment, met en avant les notions de « texte » et de « réel ». Voilà ce que raconte la « fable exemplaire » quand elle prend comme héros Flaubert (pour le roman), Mallarmé (pour le poème) ou Manet (pour le tableau). Mais sous la forme qu’elle a souvent prise, cette « fable » est dépourvue de toute vraie valeur descriptive ou prescriptive : elle ne rend pas compte du mouvement même de la modernité et elle ne saurait présider aux principes appropriés d’une création digne de ce nom. Comme en avaient déjà bien conscience les auteurs antérieurs à la supposée rupture moderne (pour autant que l’on puisse situer celle ci), il n’y a pas d’imitation qui ne suppose l’invention, il n’y a pas d’invention qui ne vise à l’imitation. Sous des formes naturellement différentes, cette même conviction est défendue à l’âge classique, au moment des Lumières, au temps du romantisme et du symbolisme et jusqu’à aujourd’hui. En conséquence, on ne saurait aucunement soutenir la thèse d’un passage d’une esthétique de la représentation à une esthétique de l’antireprésentation car toute œuvre artistique ou littéraire procède simultanément de ces deux visées contraires.

ENGAGEMENTS

Comment et par qui — mouvements, groupes ou grandes individualités —, ces ruptures, ces bouleversements, se succèdent-ils au 20e siècle ? La politique y joue t-elle un rôle plus important qu’aux siècles passés ?

Le modèle que je propose est très général. C’est à la fois sa vertu (je l’espère) et sa faiblesse (je suis le premier à le reconnaître). Il s’applique partiellement à toutes les œuvres mais il n’en explique entièrement aucune. Néanmoins, et même si je prends en compte le romantisme, le naturalisme ou le symbolisme, ce modèle a été principalement élaboré par moi à partir des avant-gardes littéraires du 20e siècle, du surréalisme au structuralisme. La préoccupation politique n’est étrangère à aucun écrivain. Sartre l’expliquait très bien : le refus de l’engagement est encore l’une des formes de l’engagement. Le romantisme naît de la Révolution — et même lorsqu’il s’oppose à elle. Le geste moderne est un geste de révolte — et c’est encore le cas lorsqu’il prend l’apparence de la protestation réactionnaire ou de la lamentation décadente. Mais l’avant-garde entend convertir cette révolte en révolution. C’est le fameux propos de Breton déclarant que le mot d’ordre de Marx (« transformer le monde ») et celui de Rimbaud (« changer la vie ») doivent n’en faire plus qu’un. Cependant, et c’est le point essentiel, la révolution dont il est question, si elle est appelée à produire des effets politiques (et philosophiques), doit opérer prioritairement sur la matière, la forme poétique telle qu’elle concerne d’abord l’artiste, l’écrivain. Hugo met un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Avec Mallarmé et Lautréamont, on assiste à ce que Julia Kristeva a justement présenté comme une révolution du langage littéraire. La même conviction s’exprime avec l’automatisme chez Breton ou du côté du textualisme qui se développe avec Philippe Sollers à l’époque de Tel Quel. Révolutions poétique, politique et théorique se nouent — de manières complexes et contradictoires — mais c’est, aux yeux des écrivains, la dimension poétique qui prime.

Est-ce que ce seraient des conceptions différentes, voire opposées, du temps qui décideraient de la nature des forces en présence, en conflit : modernes contre antimodernes, avant-gardes contre conservateurs et réactionnaires ? Qu’en est-il notamment de l’idéologie de la « fin de l’Histoire » ?

- Georges Bataille © Ph. Charpentier

Même si elles peuvent s’en démarquer, modernités et avant-gardes dépendent d’abord d’une vision téléologique du temps qui assigne à l’Histoire un sens — c’est-à-dire, selon le jeu que permet ce mot dans notre langue, une signification et une direction, elles mêmes liées l’une à l’autre puisque c’est sa signification qui confère à l’Histoire sa direction et vice-versa, quelle que soit la valeur — positive ou négative — que l’on attribue d’ailleurs au mouvement de l’Histoire. Raison pour laquelle « progressisme » et « déclinisme », « modernisme » et « antimodernisme » se ressemblent. L’un se constitue comme l’image en miroir de l’autre. Ils relèvent d’une même vision du temps envisagé comme déterminé par une logique ascendante ou descendante. C’est précisément en raison de cette dimension téléologique (la croyance en un sens de l’Histoire) que les idées d’avant-garde et de modernité ont été déclarées caduques dans les années 1980. On se rappelle la thèse exposée par Jean-François Lyotard relativement à ce qu’il appelait la « fin des grands récits ».

D’où les débats dont je rends compte relativement à un postmodernisme présenté tantôt comme un antimodernisme et tantôt comme un ultramodernisme. Ironiquement, le postmoderne prétendait permettre un dépassement de la modernité (condamnée pour son caractère téléologique) selon un schéma lui même superlativement téléologique — et même très scolairement dialectique. D’où la fortune dont a bénéficié l’idée de « fin de l’Histoire » parfois sous des formes sublimes (je cite Baudelaire, Bataille, j’aurais pu citer Godard) mais le plus souvent sous des formes très douteuses (avec notamment le best-seller de Fukuyama saluant le triomphe sur la planète du néolibéralisme). On a moins assisté, selon le cliché journalistique, à une « fin des idéologies » qu’à la mise en place d’une « idéologie de la fin » visant à justifier l’hégémonie de fausses valeurs (le « consensus », la « réconciliation », la « résilience ») dont je montre comment la littérature d’aujourd’hui vise pernicieusement à les exprimer, à les diffuser, à les imposer.

ESPRIT DE CONTRADICTION

Deux de tes premiers livres, comme l’indique ta bibliographie, sont des essais consacrés à Philippe Sollers (1992) et à une histoire de la revue et du groupe Tel Quel (1995). Pourquoi ce choix ? Quelle est alors la situation de la littérature en France ?

Ces deux livres témoignent de l’intérêt que, tout jeune étudiant, au début des années 1980, j’ai porté à l’œuvre de Philippe Sollers et à l’histoire de la revue Tel Quel. C’était à la fois par curiosité authentique et par esprit de contradiction. À l’époque, il était entendu qu’une page avait été salutairement tournée sur tout cela, que l’avant-garde appartenait désormais à un passé définitivement révolu, que l’heure était venue d’un retour à une idée plus simple et plus saine de la littérature.

- Jacques Lacan © M. Rougement

J’étais loin d’en être convaincu. D’un côté, la « renaissance » de la littérature française m’avait plutôt l’air de piteusement donner lieu à une « régression », à une « restauration ». De l’autre, les grands livres qui continuaient à s’écrire me semblaient précisément prolonger et reprendre, sous une forme naturellement différente, ce qui avait fait la valeur de ceux qui avaient été auparavant produits dans les rangs de l’avant-garde. D’où le travail historique (archéologique ?) dans lequel, plutôt à contre-temps ou à contre-courant, je me suis engagé d’abord afin de découvrir par moi-même et avec les moyens du bord ce qu’il en était de cette modernité littéraire que l’on déclarait révolue (Aragon, Robbe-Grillet, Sollers première manière, etc.) et à laquelle peu de gens de mon âge, à l’époque, se référaient. En un sens, avec Rien n’est dit, j’expose et réaffirme des convictions qui sont les miennes depuis toujours. Elles n’étaient pas étrangères aux romans que j’ai écrits depuis vingt-cinq ans. Je m’en suis d’ailleurs toujours expliqué avec insistance dans mes essais — et notamment dans la série « Allaphbed » parue chez Cécile Defaut. Le moment m’a paru venu de faire le point sur tout cela sous la forme d’une récapitulation un peu systématique et synthétique à la fois.

Est-ce que la philosophie a été concernée, elle, au cours de son histoire par les querelles entre modernes et antimodernes ? Dans ton essai Déconstruire, reconstruire, à propos des débats sur la « French Theory » et la « pensée 1968 », il semble que nous en ayons-là un exemple ... L’an passé, juste après avoir fini Rien n’est dit, j’ai commencé Déconstruire, reconstruire [8]. Le premier de ces deux livres, même s’il constitue aussi une prise de position qu’on trouvera peut-être polémique, relève plutôt de la théorie ou de l’histoire littéraire. Le second constitue davantage un ouvrage de circonstance car il porte sur la très actuelle et très médiatique querelle du « woke ». Mais les deux ouvrages défendent la même thèse. Ils en appellent à redécouvrir une pensée critique qui, côté littérature, fut le fait des avant gardes et qui, côté philosophie, a notamment pris le nom de « déconstruction ». On en dit tellement de mal et on dit à son propos tellement de bêtises que j’ai eu envie, toujours par esprit de contradiction, d’en prendre la défense — et même si je ne me reconnais pas entièrement en elle. Je suis plus un lecteur de Bataille [9] que d’Heidegger et plus un lecteur de Lacan que de Derrida. Mais il s’agit de faire front, littérairement et philosophiquement, contre ce que j’appelle le « reconstructionnisme » qui, du côté des wokistes comme des antiwokistes, constitue certainement l’idéologie de notre présent.

« CRÊTES ET CREUX »

Pour revenir à la littérature, comment se passe les va-et-vient entre avant-gardes, modernes, retour à l’ancien — exemples : Sollers, Aragon, Denis Roche, Robbe-Grillet ? Tu as une métaphore pour en rendre compte : « crêtes et creux ». J’essaye d’ébaucher une histoire de la modernité littéraire qui compliquerait un peu le schéma téléologique à l’aide duquel on en rend compte ordinairement. Je dis « ébaucher » car il y faudrait des centaines, des milliers de pages de plus et, d’ailleurs, on n’en viendrait pas à bout. Plutôt que de parler (comme le veut la « fable exemplaire ») d’un mouvement continu et linéaire à la faveur duquel s’inventeraient les formes successives du moderne, je préfère user d’une autre image, celle de la vague. Aucune vague nouvelle ne va significativement plus loin que celle qui la précède et pourtant elle transforme la plage en une page sur laquelle, effaçant les traces anciennes, elle laisse les siennes. Ses creux causent ses crêtes qui, à leur tour, se convertissent en creux. Autrement dit : il s’agit de sortir d’une vision téléologique et manichéenne de l’histoire littéraire en prêtant attention à la manière dont les positions des uns et des autres se transforment en des positions apparemment contraires mais qui se prolongent les unes les autres. Pour cette raison, dans l’interprétation que je défends, Balzac ne compte pas moins que Flaubert, Aragon n’importe pas moins que Breton. Et les livres les plus tardifs d’Alain Robbe-Grillet, Denis Roche [10] ou Philippe Sollers [11] — trois auteurs que j’admire authentiquement — n’ont pas moins de valeur que ceux qu’ils ont écrits à l’époque plus expérimentale de leurs débuts.

Quelle place donner aux grandes individualités qui furent témoins de ces mouvements de vagues : Joyce, Kafka, Céline, Pound ? Quel sens a, dans les derniers chapitres de ton livre, les présences insistantes de Leiris, Bataille, Kundera ?

- Michel Leiris © D. Faunières

On pourrait s’arrêter sur chacun des noms que tu cites et que j’évoque plus ou moins longuement dans mon livre. Prenons l’exemple de Joyce puisque j’ai consacré à Ulysse un gros livre, paru autrefois chez Cécile Defaut et récemment republié par Gallimard. La « fable exemplaire », je veux dire la doxa moderniste, le présente comme l’un de ses champions et porte à son crédit d’avoir contribué à l’invention d’une littérature qui n’aurait d’autre objet qu’elle-même et s’accomplirait avec le monument verbal de Finnegans Wake. Mais rien n’est plus inexact. Dans tous ses livres (et jusqu’aux derniers), Joyce se veut aussi un réaliste. Il l’affirme notamment, contre les idéalistes de son temps, dans le chapitre d’Ulysse qu’il consacre à Shakespeare et où il se réclame d’Aristote... Toute grande œuvre — et, superlativement, celle de Joyce — résiste ainsi à la réduction interprétative à laquelle on prétend la soumettre et elle témoigne simultanément des polarités contraires qui déterminent ce mouvement de vague, avec ses crêtes et ses creux, que j’essaye d’indiquer. Si j’insiste, à la fin de Rien n’est dit, sur Leiris et sur Bataille, c’est en raison de la pensée du négatif qu’ils défendent et qui constituent le cœur de leur vision du moderne. Dans le Ruban au cou d’Olympia, Leiris parle du « démon moderne de la négation ». Bataille définit quant à lui le moderne comme « mythe de l’absence de mythe » et, dans le Coupable, à toute philosophie qui prétend que l’Histoire est finie (exemplairement Hegel revu par Kojève), il oppose la protestation de ce qu’il présente comme « négativité sans emploi ». Telle est, me semble-t-il, la position juste qu’appelle toujours notre présent et que défendent encore de grands auteurs d’aujourd’hui — parmi lesquels, il est vrai et en dépit des réserves qu’ont pu parfois m’inspirer certaines des thèses de l’Art du roman, je range sans hésitations Milan Kundera, entre Roland Barthes et Pascal Guignard.

Les avant-gardes et les modernes ne meurent pas que de leur belle mort, des forces hostiles leur prêtent obligeamment main forte. On peut parler de guerre, qui n’est pas qu’une « guerre du goût ». Tu parles d’« oblitération », de « liquidation ». Quels ont été, et qui sont aujourd’hui les anti modernes et les postmodernes ? Quel rôle ont joué dans cette mêlée des auteurs comme Houellebecq, Muray, Baudrillard ?

- James Joyce © Curran Collection

Oui, il est vrai que je rends compte de la manière dont, depuis les années 1980, la modernité (au sens où Leiris, Bataille et quelques autres l’avaient pensée) a fait l’objet d’une entreprise systématique de liquidation théorique et pratique. Elle prend la forme d’une relégitimation d’une vision très conventionnelle de la littérature en phase avec les formes du storytelling telles qu’elles dominent du côté de l’industrie planétaire du divertissement. D’où la dimension polémique du panorama que je propose — en prenant notamment appui sur la philosophie d’Adorno. L’œuvre de Michel Houellebecq me paraît à ce titre exemplaire. Au moment de la parution des Particules élémentaires (c’était donc il y a plus de vingt ans), j’en avais proposé (dans les pages d’artpress [12]) une interprétation (sur le terrain idéologique notamment) qui avait paru scandaleusement outrancière aux yeux des thuriféraires du romancier mais avec laquelle je constate que même eux finissent par tomber d’accord désormais. Je reconnais qu’il faut porter au crédit de Houellebecq d’avoir produit une œuvre qui s’attache à dire le monde dans lequel nous vivons : car le roman constitue aussi un miroir de la réalité... Mais ses livres relèvent du vieux « roman à thèse » et ils se glissent dans les formes inquestionnées d’une sorte de néonaturalisme dont l’auteur de Soumission et de Sérotonine constitue le chef de file, que j’ai toujours dénoncé, qui limite la littérature et fait d’elle l’expression d’une vision assez douteuse de l’expérience humaine (notamment en raison du pseudo savoir philosophique, scientifique et sociologique dont elle dépend). D’où son succès d’ailleurs... Même si je ne partage pas toutes leurs positions, des auteurs comme le Muray du 19e siècle à travers les âges ou le Baudrillard de Simulacres et simulation me paraissent plus complexes et plus intéressants car la critique du moderne qu’ils proposent me semble pouvoir être lue aussi comme une dénonciation — véhémente ou ironique — du postmoderne sous le règne duquel nous vivons désormais.

SENS DU NÉGATIF

Une notion te guide pour y voir clair dans ces combats aussi douteux que confus, celle de « négativité ». Quelle est son histoire ? J’entends ce mot de « négativité » au sens que Bataille, principalement, lui a donné. Il se lie à I’« expérience intérieure » dont il parle et pour laquelle témoignent notamment certaines formes de l’art, de la littérature, de la philosophie lorsqu’elles affirment qu’il est une part de nous-mêmes qui ne se réduit pas et ne se ramène pas à cette vision réconciliée de l’Homme qui le soumet à son tour au règne univoque de l’utile et à l’exclusive positivité du sens. D’où cette proposition de Bataille (dont on trouve l’écho chez des philosophes comme Nietzsche ou Adorno) que je cite à plusieurs reprises et qui dit de l’art qu’il consiste moins dans le passage de la dissonance à l’harmonie que dans le retour de la dissonance au sein de l’harmonie. Ce qui va naturellement à l’encontre de tous les discours qui prévalent aujourd’hui relativement à la littérature ou à l’existence. Pour dire les choses plus simplement, il s’agit de ne pas renoncer à ce geste de révolte auquel nous appelle le réel. Dans mes deux essais, je me réfère aux travaux de Julia Kristeva lorsqu’elle explique que, pour se soustraire au fanatisme et au nihilisme qui nous menacent pareillement, il nous incombe de « retrouver le sens du négatif ».

En somme, n’est-ce pas la bonne vieille morale, le bon vieux puritanisme, les sectateurs du Bien, qui reprennent du poil de la bête aujourd’hui ? Ta mise en cause de celle nouvelle religion dite de la « résilience » est fort bienvenue. Que ta dernière question porte sur ce point me paraît parfait car il s’agit de la conviction centrale que défendent mes deux derniers essais ainsi que tous les romans et tous les essais que j’ai écrits depuis vingt-cinq ans. On nous dit que le négatif doit se transformer en positif. Tel est précisément le mot d’ordre de ce que j’appelle le « reconstructionnisme », la « religion de la résilience ». À cette injonction, la littérature doit se soumettre aussi, nous dit on. Elle doit se réconcilier avec elle-même et se réconcilier avec le monde, paraît-il. Comme on le voulait autrefois, il lui faut servir et plaire. Pourquoi pas ? Mais il est désormais entendu que la littérature ne sert que si elle plaît, et qu’elle ne plaît que si elle sert. Ce qui la soumet à la doxa contre laquelle elle devrait parler et qui explique le triomphe actuel du positive thinking et de la feel good literature vouée à réparer le monde, à faire le bien en faisant du bien. À ce discours, il convient plus que jamais d’opposer un geste de refus, de révolte dont certains des grands auteurs d’hier ou d’aujourd’hui nous ont donné l’exemple. « Retrouver le sens du négatif » : telle est bien la question.

art press 510, mai 2023. (notes et liens : A.G.)

LIRE (pour mémoire) : Julia Kristeva, Poésie et négativité pdf

(1968)

(1968)

LIRE notamment :

Sophie Jaussi : Philippe Forest, l’autre côté du savoir

Sophie Jaussi : Philippe Forest, l’autre côté du savoir

Gabriella Bosco : Philippe Forest et la tierce forme, ou bien le roman (auto)critique

Gabriella Bosco : Philippe Forest et la tierce forme, ou bien le roman (auto)critique

510

mai 2023

5,50 € – 7,50 €

THOMAS DEMAND grande interview

LIV SCHULMAN SAODAT ISMAILOVA

ARCHITECTURE APRÈS DISNEY

PLUS QUE GÉO : Blair Thurman

Peter Halley, John Phillip Abbott…

TACITA DEAN ARTISTES EN EXIL

FOREST, HISTOIRE DE LA MODERNITÉ

KÉCHICHIAN ARNAUD PEYRADE PECK

[1] « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne », note du 13 août 1977, extraite d’un journal intime qui a pour titre « Délibération », publié dans Tel Quel 82 (hiver 1979, p.14).

[2] Une saison en enfer, « Adieu ». Sur cette phrase aussi énigmatique que célèbre, lire À propos d’ « un contresens assez répandu ».

[3] Poésies II.

[4] Debord, op. cité : « On n’en a que trop vu, de ces troupes d’élite qui, après avoir accompli quelque vaillant exploit, sont encore là pour défiler avec leurs décorations, et pis se retournent contre la cause qu’elles avaient défendue. »

[5] Avant-garde : en 1976 à la publication de son roman de 240 pages Louve basse, Denis Roche revendique « totalement et délibérément la métaphore militaire » : « c’est curieux, personne ne se réclame jamais de l’arrière-garde, or 99% des gens qui écrivent sont d’arrière-garde » dit-il, or « nous sommes en guerre contre les autres écrivains qui sont eux-mêmes en guerre contre nous. Et nous sommes en guerre à l’intérieur d’un certain type de discours [...] ».

[6] Søren Kierkegaard, Crainte et Tremblement (traduit du danois par P.-H. Tisseau), Paris, Aubier, 1984, p. 204.

[7] Arthur Rimbaud, « Adieu », Une saison en enfer, dans Œuvres, S. Bernard et A. Guyaux (éd.), Paris, Classiques Garnier, 1983, p. 240-241.

[8] LIRE : Peut-on déconstruire sans tout détruire ? Le débat Tavoillot / Forest (20 avril 2023).

[12] Cf. Le roman, le rien : À propos de Michel Houellebecq et du nihilisme (art press n°244, mars 1999).

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Moderne ? Absolument !

Par Philippe Forest

L’injonction de la modernité traverse depuis des siècles les préoccupations artistiques. Mais d’hier à aujourd’hui, de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, l’accent se déplace significativement et, à mesure que le credo post-moderne lui-même prend un air de plus en plus daté et désuet, l’indifférence voire l’opposition au moderne l’emportent toujours davantage sur le désir de lui demeurer fidèle. LIRE ICI.