Publié il y a quarante ans par Sollers dans la collection L’infini chez Denoël, le grand livre de Philippe Muray Le XIXe siècle à travers les âges vient d’être réédité par Les Belles Lettres. Faut-il à nouveau présenter ce chef-d’oeuvre ? Quelle que soient les réticences que peut susciter le dernier Muray devenu cet homme de ressentiment que décrivait Nietzsche, oui, il le faut. Vous pourrez relire également l’entretien que Muray accordait à Jacques Henric en avril 1984 (art press 80) que j’ai mis en ligne en octobre 2010.

Les Belles Lettres : extraits sonores

Table des matières :

Avertissement

Préface

LIVRE PREMIER

Le 19e siècle est devant nous

CHAPITRE I. La dixneuviémité

1. Les oubliettes de l’an 2000

2. 19e siècle terminé, 19e siècle interminable

3. Vouloir-guérir

4. Le Panthéon

5. Herr Omnes

CHAPITRE II. Homo dixneuviemis

1. Scènes de la vie positiviste (A. Comte)

2. Scènes de la vie occultiste (Mme Blavatsky)

3. Scènes de la vie socialo-occultiste

4. Sancta Romana ecclesia

LIVRE II

Le cimetière des éléphants

CHAPITRE I. L’art de la fin

1. Un trou de parole de Michelet

2. L’école des zombis (Hugo)

3. Le sorcier de la science (Renan)

4. Prises d’otages

CHAPITRE II. L’école nécromantique

1. Le grand air de la déduction (Balzac)

2. Métempsycoses (Hugo)

3. Pythagore en gilet rouge (Nerval)

4. L’orgie (Hugo) .

5. L’âme nécromantique et le rêve

6. Spectrifions l’infâme (Hugo, Quinet, Michelet)

7. Les voix de Jersey (Hugo)

8. Barricades et guéridons (Michelet, Flaubert)

9. Le livre des mages (Hugo)

10. Le cinquième évangéliste (Zola)

CHAPITRE III. Catabases

1. L’art d’être grand-père (Hugo, Michelet)

2. La guérisseuse (Sand, Sue, Michelet, Hugo)

3. La cause du père (Balzac)

4. Les avocats du diable .

5. La dernière joie de Charles Baudelaire

Bibliographie

Index

Philippe Muray contre la bêtise bourgeoise

Par Sébastien Lapaque

Le Point. Publié le 16/03/2024 à 10h00

Philippe Muray en 1997.

« Le XIXe Siècle à travers les âges » est réédité par Les Belles Lettres.

© Louis Monier / Bridgeman Images. ZOOM : cliquer sur l’image.

L’impression, parfois pénible, que procure la lecture du journal de Philippe Muray, où l’on voit naître et s’accroître le désarroi d’un amoureux fou de la littérature incapable d’écrire un grand roman, doit être pondérée par la découverte, ou la redécouverte, de ce qu’il a donné de meilleur : son merveilleux Céline (1981) et son monumental XIXe Siècle à travers les âges, régulièrement réédité depuis sa parution il y a quarante ans.

Pour rédiger cette somme érudite et virtuose de plus de six cents pages d’une férocité et d’une drôlerie infinies, l’écrivain semble avoir lu tout ce qui a été publié entre Chateaubriand, né au siècle des Lumières, et Huysmans, mort à l’âge des premiers aéroplanes. Au rendez-vous des grands hommes, Muray a convoqué Balzac, Nerval, Flaubert, Baudelaire ; sur les fourches patibulaires, il a accroché les dépouilles de Hugo, de Michelet, d’Auguste Comte, de Renan et de Zola.

En grand lyrique désespéré, dépité de ressembler davantage à son temps qu’à son père, Philippe Muray a établi l’inventaire des idées chrétiennes devenues folles qui ont précipité la fin de la vieille humanité d’autrefois et accompagné l’avènement d’un monde nouveau, marqué par une relation inédite à la vie et à la mort : occultisme, spiritisme, socialisme, et ce qu’il nomme le « progressisme hallucinatoire ».« Ces deux mots, chacun les connaît, mais séparément en général : occultisme et socialisme. On va en observer les croisements. En explorer les aventures. Les combinaisons chimiques, pour ainsi dire. […] Nous sommes, je suis, vous êtes, nous serons ou nous avons été d’une façon ou d’une autre occulto-socialistes, ou encore socialo-occultistes. Voilà un bien curieux amalgame ! »

Dans la France de François Mitterrand, probablement le seul, parmi les siens, à avoir immédiatement compris où l’écrivain voulait en venir, cet angle d’attaque avait quelque chose d’incongru. Le socialisme promettait de changer la vie. N’avait-il pas quelque chose de clair, méthodique, rationnel ? Il a fallu attendre dix ans, quand le président de la République s’est adressé aux Français en leur expliquant « je crois aux forces de l’esprit et je ne vous quitterai pas », pour comprendre qu’il participait, depuis Leroux, Fourier et même Proudhon, « au monde vaseux et réprouvé des régressions inavouées, des faiblesses passagères de la raison ».

Philippe Muray l’a compris avant tout le monde en établissant l’inventaire des croyances fumeuses qui se sont substituées aux évidences de la foi : divination, réincarnation, métempsycose, télépathie, magnétisme, nécromancie… Son intuition la plus géniale est de ne pas s’être attardé uniquement aux « flambeaux », mais également à toute la sous-culture d’une époque, aux folliculaires, aux feuilletonistes, aux chansonniers, aux magiciens, aux charlatans. « Il faut faire cet effort flaubertien de s’intéresser aux médiocres. La clé des songes est chez eux, en toute clarté sous nos yeux », jure-t-il. C’est ainsi qu’il introduit son lecteur dans la connaissance des nommés Chenavard, Ménard, Prarond, Chennevières, aspirants-mages de l’« école normande », néo-païens, pagano-socialistes, archéo-plotiniens, christiano-martinistes, occulto-paganistes qui tous ont cru à la « guérison par l’esprit ».

Par là, Le XIXe Siècle à travers les âges s’impose comme une charge désopilante contre la bêtise bourgeoise, son sentimentalisme et son hypocrisie, sa nocivité, son vide existentiel et le néant spirituel de sa psychologie humaniste. Dans ce livre, Philippe Muray n’a pas bombardé l’édifice de la modernité dans ses sommets ou ses réalisations tardives mais dans ses fondations. « Tout seul. À la vitesse de cinquante obus par minute. Sans aucun espoir de s’en tirer. Pour en finir. Pour la gloire. » Longtemps après que le poète a disparu, reste la beauté du geste.

Voici le dossier que je consacrais à Muray il y a quatorze ans — auquel, qu’on me pardonne (ou pas), je ne vois pas une ligne à changer.

Postérité de Philippe Muray

Double : Pourquoi êtes-vous célèbre ?

Philippe Muray : Je ne suis pas célèbre et je veillerai à ne pas le devenir, le cas échéant, dans les termes où la célébrité est aujourd’hui misérablement concédée à ceux qui en font la demande. J’ai commencé à essayer de donner de notre temps une interprétation neuve et cohérente, et c’est sans doute parce que cette interprétation n’apparaît pas, comme tant d’autres, immédiatement bouffonne, malheureuse ou stéréotypée, qu’elle rencontre un relatif écho. Il convient que celui-ci reste relatif, comme l’existence.

— Philippe Muray, 2001.

Consensus ?

Philippe Muray est, semble-t-il, à la mode. Le spectacle que Fabrice Luchini prolonge au Théâtre de l’Atelier a évidemment favorisé ce soudain intérêt — au moins auprès des publics parisiens. Les gens y rient beaucoup, d’« un rire intelligent », précise Alain Finkelkraut [1]. De L’Humanité à Valeurs actuelles, en passant par Marianne, l’Express, Le Point, Le Figaro, Libération, et, désormais, Le Nouvel Observateur, apparemment c’est le consensus. De quoi, sans doute, faire sourire outre-tombe celui qui disait, dans L’empire du Bien, tout le mal qu’il pensait du « consensus » en rappelant l’origine du mot, selon « le vieux Littré qui ne se trompe jamais » :

« terme sorti du vocabulaire médical, emprunté au lexique de la physiologie. "Relation des diverses parties du corps, plus connue sous le nom de sympathie." » (je souligne)

Muray reprenait, en la parodiant, l’opposition que Debord établissait entre le « spectaculaire concentré » et le « spectaculaire diffus » pour différencier le « Consensus dur » et le « Consensus mou ». Au « Consensus dur, ou concentré (l’autorité catholique du temps de Sade, les "radicaux" islamiques de nos jours) », qui a pour caractéristique, finalement, de renforcer « le rayonnement » de ce qu’elle condamne, Muray opposait le « Consensus mou », selon lui, bien plus despotique, bien plus redoutable :

« Son exploit est d’être à la fois quasi invisible et partout répandu, donc sans dehors, sans alternative, sans extérieur d’où il serait possible sinon de l’encercler, au moins prétendre l’offenser, donc l’obliger à réagir, c’est-à-dire à se montrer en révélant par là même l’étendue et la puissance de sa tyrannie. Le Consensus mou tire sa légitimité, audimatiquement renouvelée jour après jour, d’avoir été voulue par tous comme la dernière forme de protection, la dernière « couverture » universelle que nous puissions nous offrir et sous laquelle tout est réconcilié définitivement, mélangé, effacé. [...]

Ainsi le Consensus mou est-il d’une violence inattaquable, un extrémisme du Juste milieu, l’asexuation générale enfin réalisée, radicale, une sorte de transexualisme absolu sans les paillettes du pathétique. » [2]

Il serait cocasse que Philippe Muray fasse aujourd’hui l’objet d’un consensus mou (« De tous ces morts-vivants qu’on appelle Parisiens / Et qui n’existent plus depuis des temps anciens » [sic] [3]) et qu’on érige bientôt son oeuvre — qui sait ? — en trésor national !

Rome

Dans un long et bel article du Nouvel Observateur, intitulé Muray, le nouveau maître à penser (« maître à penser » : ici : rire de Muray), Aude Lancelin écrit : « Le succès actuel de Muray oblige donc à conclure qu’une falsification est en cours. »

Oui, mais quelle falsification ? J’ai mon hypothèse : la falsification sera sociale, « politique », elle portera (fera silence) sur le catholicisme intransigeant et paradoxal de celui qui, en 1985, dans « Il n’y a que la mauvaise foi qui sauve », par exemple, osait parler de « la troublante teneur érotique des dogmes chrétiens », appeler « Sade, un pur catholique » et écrire :

« L’Église, c’est-à-dire Rome, l’Église catholique est dite visible (au point qu’on la distingue nettement et d’une façon très matérialiste de l’autre Église, l’invisible, souffrante ou triomphante, celle des martyrs et des saints). Tellement voyante, même, qu’elle polarise à merveille la haine collective, les insultes, que la pression autour d’elle est constante, que la plainte et la réclamation contre elle sont perpétuelles. Qu’on annonce tous les jours sa chute, sa désertification, et qu’on les justifie d’avance. »

et :

« [...] La visibilité de l’Église, c’est l’épisode de la Pentecôte. La visibilité de Dieu, c’est l’incarnation de Son Fils Jésus-Christ porteur de notre salut universel. La visibilité des dogmes, c’est la pierre des cathédrales, la fête féerique des statues, la végétation tropicale du baldaquin du Bernin [5]. L’accomplissement de la prophétie selon laquelle si on se tait les pierres elles-mêmes crieront. La monumentalité catholique, cri de la pierre monumentalisée, c’est à la surface des continents la trace de son effort acharné d’objectivation et de visibilisation. La projection en trois dimensions de sa victoire sur l’occulte. »

et encore ceci (d’une brûlante actualité) [6] :

« Comme, dans un autre ordre de choses, le suaire de Turin, le fameux suaire se désoccultant un beau jour dans le bain révélateur d’un photographe, passant cette nuit-là, cette nuit sainte du 28 au 29 mai 1898, du stade de peinture abstraite, de message en encre sympathique, de carré blanc sur fond blanc, à l’état de toile figurative dans le négatif de la pellicule. Évoluant en un éclair, abandonnant sa condition de « reflet obscur », aenigma, pour devenir vision claire par un renversement complet, un événement de vision à rebours qu’on n’a pas fini d’interroger (l’une des dernières découvertes faites sur le suaire concerne le sperme qui le tache : les crucifiés comme les pendus ont une érection et l’homme du suaire a éjaculé en mourant, son linceul en porte la trace)... »

« Les États pontificaux qui ont tellement horripilé le progressisme du XIXe siècle, c’était la visibilité territoriale de l’Église. Mais celle-là, il était possible d’essayer de l’effacer, c’était plus facile que d’annuler l’immense cortège des oeuvres d’art qui avaient poussé tout au long des chemins de la papauté [7]. [...] »

ou encore :

« Le catholicisme n’est pas une religion, il est l’affront de toutes les religions, de tout l’esprit de ferveur et de spirituel de l’humanité, de tous les pélerinages occultistes et progressistes du vaudeville universel. Dans l’ordre des représentations, celui qui a montré ça avec le plus d’insolence opulente c’est Rubens, au Prado, avec son Triomphe de l’Église catholique. Celle-ci y fait une entrée de music-hall de légende, grimpée comme un nabab sur son char que tirent quatre chevaux guidés par des victoires très décolletées, et brandissant l’Eucharistie dans son ciboire ciselée, tout en renversant sous ses roues les réfractaires tordus de rage. On se demande avec quel pouvoir une telle splendeur pourrait se compromettre longtemps. »

Rubens, Le Triomphe de l’Église. Musée du Prado

ou enfin, a contrario, ceci, lucide sur l’avenir radieux promis par l’ère de la Technique :

« La Science s’occupe de tout et la Loi ébranlée essaie tant bien que mal de se moderniser pour apporter sa bénédiction à la nouvelle Trinité — le Médecin, la Mère candidate et l’Enfant virtuel... » [8]

La « MME ». Oui, la mémé, la maman, la matrice, « in vitro veritas », pour la postérité. Tout un roman [9]...

Divergences

La journaliste du Nouvel Observateur a raison de rappeler que c’est « Sollers qui avait publié son Céline en 1981, et le XIXe Siècle à travers les âges », en 1984. J’ai déjà ici même rendu compte du Céline en republiant Du vouloir-guérir à la guerre, l’entretien que Muray donna à la revue art press en septembre 1981 et même, oui, Comme un paladin d’ordure et de vérité, l’article que Bernard-Henri Lévy consacra au livre en février 1981. Muray avait aussi écrit à la même époque (toujours dans art press) un article profond sur le Paradis de Sollers, Somme (ce texte n’est pas repris dans les 1800 pages des Essais que vient de publier Les Belles Lettres. Exorcisme ? « Rejet de greffe » ?).

Aude Ancelin rappelle aussi que Philippe Muray rompit avec Sollers en 1993 — c’est-à-dire bien « après la dissolution de Tel Quel » (1982) et « le pacte faustien de celui-ci avec le "spectacle" » comme elle l’écrit, de manière un peu rapide et convenue — et qu’« avec Sollers, Muray perdit un des seuls vrais interlocuteurs qu’il se soit jamais reconnu, assis sur un socle de civilisation très profond, comme le sien ».

Sans doute serait-il plus juste de remarquer que la rupture coïncide avec la « décision de cure intensive » que prit Sollers, à cette époque, en plongeant dans

« le dix-huitième et ses environs ; dix ans peuplés d’ombres plus vivantes que les vivants ; dix ans de bonheur et de connaissances ; dix ans d’enfance, surtout, retrouvée dans sa lumière et sa liberté. » (Un vrai roman, Folio, p. 226)

Dix ans pendant lesquels Sollers écrira sur Casanova, Denon, Fragonard, Mozart, etc... Tout un univers « ensoleillé » fort éloigné de celui de Muray.

Sollers écrivait dans le JDD en mars 2006, peu après la mort de Muray :

« Nous avons été très amis, et je ne le regrette pas. J’ai publié de lui deux livres très importants, un Céline et le XIXe Siècle à travers les âges. Ce dernier essai est un chef-d’oeuvre, et qui est là pour longtemps. Après quoi, il semble que nous nous soyons brouillés pour des raisons apparemment politiques (on donne ces raisons-là plutôt que de s’expliquer sur le fond, ce qui serait trop complexe et trop long). Muray s’est mis, de plus en plus, à parler de ce qu’il détestait dans notre époque, au point de trouver des partisans qui se soucient peu de ses lectures (vastes) et de ses intérêts réels (métaphysiques cachés). L’ennuyeux, lorsqu’on restreint son discours à ce qu’on déteste, sans plus parler de ce qu’on aime, est le risque de renforcer en soi ce qu’on déteste. C’est malheureusement une loi. Maintenant que Muray est mort beaucoup trop tôt, je garde le souvenir de l’ami et du charmant camarade de combat.

J’oublie le reste. »

Muray se brouilla également avec ses amis d’art press en 1997, après plus de quinze ans de collaboration.

Sur les « raisons apparemment politiques » qu’évoque Sollers et « sur le fond », Jacques Henric donne sa version, plus précise, et quelques explications. Il écrit dans Politique (Seuil, 2007) :

Une gêne ne m’a pas quitté, né de l’accueil chaleureux que l’extrême-droite réservait depuis plusieurs années à Muray. [...] La faiblesse du système Muray, qui est celle de certains sociologues comme Baudrillard, de philosophes comme René Girard [...], c’est d’appliquer sur le réel une grille de lecture, toujours la même. Baudrillard, c’est le concept d’« hyper-réel » ; Girard, c’est la théorie de la « rivalité mimétique » et du « bouc émissaire » [...] Muray, c’est sa théorie de la « post-Histoire ». Dans chacun des cas, le réel est aux ordres ».

et, plus précis encore :

Comment le bon « abbé Muray », comme l’appelait avec une pointe de tendresse Sollers, s’est-il retrouvé dans la peau d’un Savonarole, éructant contre son époque, condamnant la dégradation de ses moeurs, la décadence et le contenu scandaleux de ses arts, vouant ceux-ci et leurs auteurs aux flammes de l’enfer, et annonçant déjà, après mille autres millénaristes aussi allumés que lui, que l’Histoire était finie, que l’apocalypse avait déjà commencé ? Peut-être une des clés de la métamorphose de l’« abbé », que nous avions connu joyeux, en un sombre Cassandre, fallait-il la chercher — et Sollers ne pouvait que l’ignorer [..] — dans le rapport oedipien que Muray entretenait précisément avec lui, Sollers ? Muray était persuadé, plusieurs fois il m’en a fait l’aveu, que Sollers lui faisait les poches. Céline, par exemple ? C’était lui, Muray, qui l’avait, sinon découvert, mis à la place qui lui revenait. Il oubliait, bien sûr, qu’à l’époque où il n’était certes plus en barboteuse à jouer au cerceau, mais encore jeune gamin se livrant (du moins je l’espère) avec des petites copains à des jeux de touche-pipi, Sollers avait déjà abondamment écrit sur Céline [10]. Ces poussées de fièvre paranoïdes ont amené Muray à se démarquer systématiquement de Sollers, à fuir les lieux où celui-ci publiait, et bientôt à l’attaquer, souvent bassement avec la jubilante bénédiction de tous les ennemis de l’auteur de Femmes. Il n’est pas improbable que son éloignement d’Art press soit dû en partie à la présence de Sollers au sein de la revue.

et, surtout, sur Muray romancier :

Autre facteur, plus décisif, de l’évolution de notre ancien compagnon : l’ambition du jeune Muray, c’était d’écrire des romans (il a d’ailleurs commencé par là). Ses deux modèles, ses deux figures tutélaires, étaient Balzac et Céline. C’est dire que par romans, il n’entendait pas des écrits « avant-gardistes », « illisibles », réservés à des happy few, comme ceux, pensait-il, que publiait Tel Quel. Non, son ambition était d’écrire des romans narratifs, traditionnels dans leur forme, populaires, destinés à de forts tirages. Dans la production d’alors, c’étaient les gros pavés américains qui avaient sa faveur, comme Le Monde selon Garp, de John Irving, ou les romans de John Updike. Lui qui était obligé de gagner sa croûte en rewritant des papiers de Détective, puis en étant le mercenaire de la collection de polars « Brigade mondaine », rêvait d’écrire un best-seller. Ses romans, hélas, furent des fours. Trop longs, et surtout pas vraiment des romans, comme ceux que les Américains savent faire, avec des histoires bien ficelées, un imaginaire effervescent. Les « fictions » de Muray étaient de simples reprises de ses articles polémiques, un délayage des thèmes qu’il traitait répétitivement dans ses pamphlets, avec, pour que ça tienne, le recours à une vague trame romanesque. On ferme (titre prémonitoire) fut un échec et l’ultime tentative de Muray d’écrire un roman. Admirer Céline est une chose, vouloir l’égaler en est une autre, aux conséquences dévastatrices. Quelques adorateurs de Céline s’y sont brûlé les ailes. Il y a un danger à se constituer un idéal du moi nourri trop exclusivement d’une puissante figure tutélaire. Ainsi, le début d’On ferme n’est qu’un laborieux démarquage des premières pages de Normance. Ratage de sa carrière de romancier populaire, espoirs déçus, amertume, dépit, rancoeur, ressentiment, ces « mauvaises fées de l’envie, de la jalousie, de la haine impuissante » qu’il voyait se pencher sur le berceau de nombre de ses contemporains, il n’avait pas prévu qu’elles le couvriraient à son tour de leur ombre funeste. Un regret : que ce soit, de toute évidence, le succès médiatique du livre de Catherine Millet, succès auquel il a longtemps aspiré pour lui-même, qui soit au départ du déchaînement des « mauvaises fées » qui l’ait amené à recourir, non contre le livre, mais contre la personne de son auteur, contre ses proches, contre son journal, contre moi, au vocabulaire de la « haine impuissante ». On pouvait se quitter de façon moins moche. [11]

Henric conclut :

Muray est mort quand je rédigeais ces lignes. N’ayant pas plus, à son exemple, le respect des morts que de certains vivants, et n’ayant aucune prédisposition aux plaisirs masochistes du fouet, je n’en changerai pas un mot. Fidèle à l’esprit de son adulé Léon Bloy, faux chrétien mais vrai catholique, donc peu sensible à une forme abâtardie de la compassion, je considère qu’une « canaille » vivante ne peut devenir après son trépas qu’une « charogne » morte, selon les doux qualificatifs de l’auteur de Cochons-sur-Marne. Qualificatifs dont aucun, ai-je besoin de le préciser, ne s’applique à la personne de Philippe Muray.

La preuve, c’est qu’il est au paradis, Philippe, auprès de son bien-aimé Dieu le Père, là où toute forme de matriarcat est bannie. Sûr que le Très-Haut, avec qui il doit poursuivre de longues et passionnantes discussions sur la théologie, sur la double nature du Christ, la consubstantialité, la Trinité, la querelle du filioque (est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ou du Père par le Fils...) ; sûr qu’il le protège de tout ce qui sur terre lui foutait des boutons et parfois sacrément les boules. [...] (Politique p. 230-233 [12])

Le XIXe Siècle à travers les âges « est un chef-d’oeuvre, et qui est là pour longtemps. »

Les thuriféraires actuels de Muray — lecteurs, au mieux, de Baudrillard, de Houellebecq, de Finkelkraut ou de Badiou — ont certainement lu ce livre (700 pages, il est vrai, et déjà ancien). Mais il n’est peut-être pas inutile de rappeler, pour les plus jeunes, ce qu’en disaient Jacques Henric et Philippe Muray lui-même dans le numéro 80 d’art press en avril 1984.

Archives.

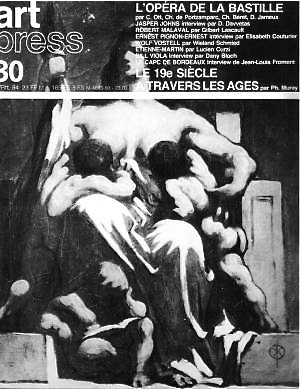

- Couverture de la 1ère édition

- (avril 1984)

Le livre

« Que savons-nous exactement de nos héros officiels ? Connaissons-nous la vérité sur les grands noms du 19e siècle ? A quelle nécessité politique obéissait Hugo en exil lorsqu’il faisait tourner les tables ; pourquoi le positiviste Auguste Comte finit-il par fonder une religion ; de quel ciel progressiste tomba l’ahurissante série des "évangiles" ultimes de Zola ; pourquoi les adeptes du magnétisme surgirent-ils en première ligne sur les barricades de 1848 ; par quelle logique certains acteurs de la Commune se regroupèrent-ils finalement dans les loges théosophiques de la fascinante Mme Blavatski ; ce que fut précisément l’influence de cette dernière sur la naissance du féminisme, les prodromes du pacifisme ou la montée de l’antisémitisme moderne...

Le 19e siècle n’est pas seulement une période parmi d’autres. Il vit au milieu de nous aujourd’hui aux approches de l’an 2000, brûlant d’une actualité constante dont il fallait chercher le mécanisme. Le code à la fois simple et mystérieux dont les termes majeurs — l’occultisme et le socialisme — sont ici pesés et étudiés dans l’histoire de leur fondation comme dans leurs prolongements contemporains.

Ce livre raconte une guerre de religion féroce. Enquête dans le passé proche. Exploration systématique du 19e siècle à travers ses principales augures. Guide portatif pour la connaissance d’une époque. Roman vrai enfin et par-dessus tout sur les mille et une intrigues des temps modernes. Comme un feuilleton à grand spectacle. Toujours et encore à suivre. »

Art press n° 80, avril 1984

Chaque époque littéraire a ses anomalies, ses excroissances, ses monstruosités, ses énormes incongruités. Avec Le 19e siècle à travers les âges, la nôtre a la sienne, et elle est de taille !

Figurez-vous que Philippe Muray avait rédigé quelques pages — très fortes, admirablement écrites, comme toujours avec Muray — sur Balzac. Ces pages, parues dans Tel Quel, il souhaitait les prolonger, les compléter, les affiner. C’était l’affaire d’une vingtaine de feuillets, pas plus... Mais voilà ! s’intéresser un peu plus avant à Balzac, c’était inévitablement croiser sur sa route le 19e siècle... Muray ne pouvait prévoir les effets d’une pareille rencontre. Oui, ce qui lui arrive est un peu de l’ordre du flash frappant saint Paul sur le chemin de Damas. Une expérience proche d’une illumination et d’une conversion. Au départ de ce livre, en effet : une espèce d’eureka jubilatoire à partir de quoi le mouvement de l’écriture est lancé, puissant, léger, tourbillonnant, ravageur, inendigable. Résultat : un chef-d’oeuvre de près de 700 pages.

Mais c’est quoi, exactement, cette étrange machine écrite à remonter et descendre le temps ? Un roman, un journal de voyage, un essai, une étude de moeurs, un feuilleton populaire aux mille rebondissements, un guide bleu blanc et rouge, un manuel scolaire, une histoire de la littérature, une tragi-comédie, un pamphlet, la mise au jour des secrets de nos chambres à coucher, une superproduction en couleurs sur écran géant ?... C’est tout cela à la fois. Un nouveau genre littéraire est en train de naître. Du rire, du mystère, des énigmes, de l’aventure, des larmes, du suspense et de la pensée, beaucoup de pensée... Je ne parlerai pas du contenu du livre, Muray s’en explique dans l’entretien qui suit. Je me contenterai de dire qu’il faut s’y plonger, dans ce fabuleux récit d’explorations, en urgence. Car tout connaître sur Hugo, Flaubert, Nerval, Baudelaire, Zola, Sand, Renan, Balzac, Mallarmé, Barrès... et sur tous les seconds rôles si méconnus et si éclairants, c’est tout savoir sur le 20e siècle, sur Sartre, sur Breton, sur l’art abstrait, sur les avant-gardes, sur le marxisme, le nazisme, le « socialoccultisme », le surréalisme, nos guerres de religion : le pacifisme, la Pologne, le Liban, la « religion républicaine » (dont le tableau de Daumier, en couverture, est la représentation exemplaire [13]), sur la pédagogie non-directive, le féminisme, les bambins, nos amies les bêtes, l’écologie, la SPA, la vivisection, les déguisements de l’antisémitisme, et la morne, morne « érotomanie non sexuée » du temps. C’est tout savoir sur nous-mêmes, quoi ! Sur tous nos rites de spectres et de nécromans.

Je le dis en pesant bien mes mots : on ne peut rien comprendre à ce qui se passe en nous et autour de nous, si on ne lit pas le livre de Muray qui est, j’y insiste, un livre profond mais aussi un livre gai, sans amertume, sans haine, sans ressentiment, un livre grave et d’une époustouflante drôlerie. En authentique romancier, il les aime, Muray, les personnages qu’il brocarde à longueur de pages. C’est leur fragilité qui le touche, même si leurs jeux inoffensifs ne sont pas sans effets dans le réel, même si, comme il le rappelle, les tables tournantes qui les réunissent se transforment dans notre siècle en tables à dissection pour millions de corps humains. Il les décortique, ses grands noms et se les met sous la dent avec une tendresse gourmande. Quant à ceux qu’il chérit vraiment, Flaubert, et surtout Baudelaire, le très grand, l’impeccable Baudelaire, les pages qu’il leur consacre sont les plus belles jamais écrites.

Le 19e siècle à travers les âges commence dans un cimetière et dans les catacombes. Il finit dans une église baroque. Un itinéraire. Et un choix. Résurrection des corps ou réanimation des cadavres. Lisez Muray, ne le lisez pas... Au moins je vous aurai prévenus de ce qui vous attend.

Jacques Henric

Entretien avec Philippe Muray [14]

Pourquoi ce titre ?

Je crois que le plus efficace pour être clair et aller vite à l’essentiel, c’est d’utiliser une métaphore. Une image qui a la vertu de s’associer dans mon esprit à la scène qui ouvre ce livre, je veux parler du récit qui concerne l’affaire des Catacombes en 1786, juste avant l’aube de la Révolution française, c’est-à-dire au commencement de la période dont je parle, le 19e siècle... Voilà, une des définitions possibles de mon travail serait la suivante... Imaginons une ville, n’importe quel ensemble urbain ; en surface, il y a tout ce qu’on connaît comme immeubles, rues et ustensiles et phénomènes, etc. ; et puis il y a en même temps la version souterraine ce tout ça, les carrières qui courent là-dessous, les tunnels, les égouts, les catacombes justement... Si on a l’idée de s’y promener, on trouve dans ces souterrains des indications, des repères, des inscriptions de noms de rues qui correspondent aux rues réelles qui portent ces noms-là en surface. En bien, ce 19e siècle à travers les âges, c’est un peu le même genre de dispositif. On visite le 19e siècle comme on pourrait visiter des carrières ou des catacombes. Et à chaque épisode, à chaque figure croisée, chaque aventure racontée, correspondent en surface (et cette surface si tu veux c’est le 20e siècle, c’est nous aujourd’hui), d’autres épisodes, d’autres figures et d’autres aventures... Nos aventures, nos figures actuelles, religieuse, morale du 20e... Tenter de faire une histoire littéraire du siècle dernier, c’est immédiatement donner une profondeur, une perspective, une résonance étonnante et un écho incomparable à ce qui nous arrive à nous de nos jours et tous les jours et qui est à la fois si fiévreusement commenté (voir les rubriques « société » proliférantes des organes d’information) et en même temps si peu décrit dans ses origines, si peu mis en perspective son histoire, ce qui signale bien d’ailleurs le grand malaise dans lequel nous vivons... je crois que nous n’arrêtons pas de commémorer, plus ou moins inconsciemment, des tas de choses qui datent du 19e siècle. Moi je crois que nous avons énormément de contemporains en cette époque que nous croyons révolue.

C’est pour cela que j’ai été amené à appeler ce livre comme ça, le 19e siècle à travers les âges, en impliquant l’idée un peu ironique que cette période fabuleusement riche (rien n’est plus éloigné de moi, ça va sans dire, que de qualifier de « stupide » le 19e) constituerait maintenant pour nous comme une sorte de couloir temporel parallèle au nôtre, un univers spectral qui doublerait l’univers actuel... C’est un mythe de science-fiction... Je suis donc amené à proposer l’idée que le 19e siècle n’est pas seulement une période parmi d’autres ni un moment du temps qui passe, mais qu’il vit au milieu de nous aujourd’hui, aux approches de l’an 2000... Qu’il se répète dans nos passions, nos angoisses, nos espérances... Pour des nécessités de méthode, je suis par conséquent obligé de dégager une essence, des essences en quelque sorte, du 19e, pour lesquelles je hasarde le terme de dixneuviémité qui désigne l’« être » du 19e (ce qui fait que la dixneuviémité peut être sans que le 19e proprement dit soit. En aval ou en amont du 19e. En amont par exemple dans la longue histoire des mouvements paraclétistes, des soulèvements populaires tous plus ou moins « joachimites » dont j’essaie de retracer rapidement l’histoire. En aval bien entendu avec des rappels incessants de notre actualité qui vont des détails de l’évolution des moeurs aux derniers rebondissements politiques)...

Un musée du 19ème siècle

Il y a donc une dixneuviémité voyageante, et c’est à la suivre dans ce voyage que j’invite le lecteur, dans l’espèce de petite machine à remonter et à descendre le temps qu’ambitionne d’être aussi ce livre... Cela dit, j’ai respecté quand même une périodicité assez stricte et j’ai essayé de traiter le 19e siècle le plus exhaustivement possible. Le 19e littéraire avant tout puisque c’est bien sûr la littérature, toujours si négligée, qui nous dévoile complètement ce que le reste ne nous dit jamais que partiellement, souvent sans grande lucidité et toujours sans beauté... On trouvera donc tout le monde ou presque, Hugo, Michelet, Nerval, Sand, Sue, Zola ; et puis d’autres qui ne sont pas des littérateurs, Blavatsky, Kardec, Renan, Comte... Dans leurs démêlés, leurs aventures, à travers des anecdotes curieuses. Une étrange comédie aux cent actes divers dont j’ai l’impression finalement qu’elle n’a jamais été contée. Il y a là comme une sorte de maillon manquant. A la fois très bien et très mal connu. Tu sais qu’on est en train d’achever dans la gare désaffectée d’Orsay un Musée du 19e siècle qui se propose de faire le lien entre les derniers tableaux du Louvre et les premiers de Beaubourg. Entre David ou Delacroix et Mondrian ou Duchamp. Eh bien voilà : il y a là une sorte de trou à explorer, à éclairer. Les vrais secrets de nos héros officiels : Hugo faisant tourner les tables, Zola écrivant des « évangiles », Comte fondant un culte, Nerval se proposant pour aider à décorer le Panthéon, la théosophique Mme Blavatsky influençant les destinées du féminisme, l’éveil du pacifisme ou la montée de l’antisémitisme moderne, le socialiste Blanqui composant un ouvrage sur l’éternité humaine par les astres...

Dès l’entrée du livre, j’annonce que le 19e siècle n’est pas terminé, que bien au contraire il est devant nous, qu’il se continue, je le compare même à la fameuse interminable cure freudienne. Evidemment, pour démontrer cela, il faut lever un certain nombre de secrets. Des secrets de famille. Des secrets d’Etat même, puisqu’ils concernent des grands noms de la Patrie ! J’essaie de le faire en racontant un maximum d’événements — car ce livre, j’y insiste, est bourré d’anecdotes en général assez peu connues et, je crois, éclairantes autant que souvent amusantes, d’innombrables faits authentiques accompagnés systématiquement de leur commentaire, de leur analyse... — et en racontant ces événements, ces croisements de personnalités, ces chocs, ces complicités mal connues, je crois qu’on a aussi des chances de toucher à certains de nos secrets à nous, notre sacré du temps présent... Si tu veux, ce livre dont le titre indique qu’il traite du XIXe est aussi une description imprévue du 20e sous éclairage rasant. Pourquoi ? Parce qu’il est le compte rendu, la description du recours que nous avons trouvé pour résister au démantibulage mental général et accéléré que nous subissons tous aux approches de l’an 2000. C’est un procès-verbal sur nos racines imaginaires. Je dis imaginaires parce que nous savons parfaitement par ailleurs que nous ne sommes plus au 19e bien sûr, dans mille domaines évidents. Mais justement, les bouleversements contemporains restent extérieurs à nous, ils constituent ce qui nous entoure mais ne nous entament pas dans notre refuge interne, nos réflexes, nos goûts, nos choix politiques, idéologiques, sexuels, amoureux, notre vie quotidienne... Au contraire, je dirais ! Je décris donc le 19e siècle dans les têtes aujourd’hui. Pour aller un peu plus loin d’une formule, c’est le 20e siècle qui est en train de finir mais le XIXe continue... et il semble avoir l’avenir devant lui. Voilà.

Les rois-mages et Saint-Sébastien

Des exemples précis de cette continuité du 19e dans le 20e ?

Des exemples ? Eh bien, presque au hasard, les fameux balancements de Breton entre révolution et magie, entre Parti communiste ou trotskysme et occultation « profonde, véritable » du surréalisme, entre Père Duchêne et Grands Transparents, Guénon et Marx, etc., tout cela prend un sens extrêmement nouveau si on entend là-dessous la pathétique et cocasse épopée de Hugo en exil faisant tourner les tables en même temps qu’il devient une sorte de père fondateur du socialisme naissant, ou encore Nerval, le merveilleux Nerval des brumes du Valois, travaillant fiévreusement à un projet politique-religieux très sérieux de décoration du Panthéon dans les convulsions de 1848...

Autre exemple ? On vient de faire une célébration enthousiaste de Cocteau. Je ne suis pas contre, bien entendu, mais si je lis Cocteau, par exemple son Journal, qu’est-ce que je trouve ? Des notes extrêmement sérieuses sur des momifications « scientifiquement inexplicables » dans la Grande Pyramide de Chéops. Des considérations à n’en plus finir sur les soucoupes volantes, les frôlements de comètes, les fluides magiques, les poltergeists. Avec en même temps les insultes à Mauriac en s’appuyant sur Sartre, l’indignation devant le « trésor » du Vatican, les coquetteries avec les officiers allemands pendant l’occupation et le sauvetage miraculeux à la Libération du charmant poète-ludion par un concentré de P.C. qui s’appelle Eluard et Aragon... Mon livre fourmille de récits, d’anecdotes, de citations qui racontent exactement la même chose...

Mais je pourrais encore prendre d’autres exemples. Je parle assez longuement du phénomène des rois-mages qui me paraissent des personnages intéressants puisque leur légende s’est développée bien au-delà de ce qu’en disent les évangiles (seul Matthieu en parle). C’est quelque chose de touchant, de folklorique, de magique comme leur nom l’indique (au Moyen Age on pensait que les noms de Gaspard, Melchior et Balthasar écrits sur un ruban préservaient de l’épilepsie), de progressiste aussi puisque ce sont les puissants de la terre qui viennent s’incliner devant le Sauveur nouveau-né. Mais ce sont surtout des mages , des astrologues, la religion mazdéenne en personne, en somme c’est tout l’occulte qui s’engouffre dans la crèche avec eux... Eh bien nous savons qu’un grand écrivain actuel se passionne pour le sujet, il a publié un livre, même deux je crois, sur les rois-mages. Tout en s’intéressant à une autre des figures privilégiées du discours dixneuviémiste qui est saint Sébastien. Le sujet favori de tant de peintres comme Gustave Moreau... La sagittation de saint Sébastien... Un jeune corps nu voluptueux et torturé... L’Oméga du martyrologe... Une sorte de Christ romain ! Un Cupidon sagitté ! l’hellénisme à sensibilité homo s’opposant à l’hétérosexualisme hélas farouche de la Bible... Tout cela ne nous retiendrait pas davantage qu’il convient, n’est-ce pas, si nous ne retrouvions cet écrivain en train de préfacer simultanément un album de photos concernant l’actuel président de la République. Un livre plein de fougères, de brumes hagardes, de landes hallucinées. La pluie, le mystère, un illustre promeneur solitaire sous le deuil du ciel... Pélerin solsticiel à la montagne magique de Solutré... Le socialisme en écharpes de brouillard où je retrouve en images « modernes » ce que je ne cesse de décrire dans le livre... D’ailleurs Tournier lui-même astrologise le sujet de cet album en rappelant Confucius qui comparait le souverain à l’étoile polaire immobile autour de laquelle tourne le ciel étoilé...

Le réincarnationnisme

Voilà. On peut entendre en dessous les rêves de Sand, ses histoires de moines progressistes de Spiridion, les abbayes hantées, les sectes persécutées, le réincarnationnisme évolutionniste anti-judéo-chrétien de Sue ou Michelet... Tout cela est extrêmement troublant. Et je ne mentionne même pas les cas encore plus spectaculaires comme le dernier roman d’Abellio où ça grouille dans les souterrains de New York de communistes sacerdotaux (!), de membres du groupe de la « structure absolue », d’ex-nazis illuminés, de théories sur la « Nouvelle Rome », de civilisation atlante et d’affaires sexuelles divertissantes. entre la « femme ultime » et l’« homme du 8e jour »... C’est le Concile du XIXe en plein siphon, dans le tunnel, là où communiquent ces deux éléments majeurs que j’ai cru pouvoir repérer dans l’histoire du 19e siècle, l’occultisme et le socialisme, ces deux sphères qui normalement ne devraient pas coïncider ni même se croiser et qui n’arrêtent pas de le faire, ce qui m’intéresse au plus haut point et constitue l’objet principal d’analyse de mon livre... Il s’agit en effet de comprendre pourquoi il est nécessaire pour notre survie à tous que ces croisements, superpositions, compositions aient lieu. Voilà tout le sujet, et j’affirme qu’il est d’une actualité brûlante, de chaque instant.

C’est cette équation occultisme-socialisme, équation à deux variables, que j’évoque sous toutes les coutures. Des éléments qui ne sont pas programmés apparemment pour fonctionner ensemble, et pourtant ils n’arrêtent pas, je viens d’en proposer quelques exemples actuels mais on pourrait en trouver d’autres. Ainsi l’idéologie pacifiste d’aujourd’hui, avec son cocktail d’écologie, religiosité millénariste, marxisme vieux style, christianisme bouddhique, comme l’a décrite récemment Glucksmann. Occultisme et progressisme. Mystères et anticipation sociale. Pourquoi faut-il qu’ils marchent ensemble ? Pourquoi manque-t-il quelque chose à l’un d’eux quand il se prive de l’autre ? Ces deux termes ne sont pas équivalents, ils ont des histoires et des généalogies différentes. Le premier paraît plus ancien, ce sont les vieilles lunes lucifériennes, sorcelleries, etc. Mais l’objectif de ces vieilles ou nouvelles lunes est précis, c’est toujours le même, il consiste à vouloir voir à tout prix quelque chose qui aurait un sens dans l’après de la mort, et à prêter par cette anticipation un sens à la vie... L’autre terme est plus récent et il recouvre comme on sait tout l’élan de générosité, tout la bonne volonté qui a pris depuis l’aube des temps la voie royale de l’associationnisme, de l’illumination fraternelle, de la guérison des sociétés et de la préparation de l’avenir (avant de se retrouver en général malheureusement dans divers sentiers obliques plus pénibles les uns que les autres)...

Le double credo

La religion — j’insiste sur le mot religion — contemporaine que je décris dans sa formation au XIXe flotte sur ces deux bases, ce double credo presque jamais récité en même temps sur ses deux faces... Ages d’or, savoirs perdus, inconscient collectif et collectivismes... Mais attention, ce n’est ni l’occultisme ni le socialisme ni la dénonciation de l’un et de l’autre qui m’intéressent. Je n’ai aucun procès à intenter. Ce qui me paraît éclairant, c’est l’étude de leurs aventures conjointes et de leurs mariages fugitifs ou durables. L’occulte comme autre nom du culte du progrès, comme son cheminement de fantaisie, sa fantasmation nécessaire, son anticipation, son principe rêveur de plaisir son supplément d’âme. L’un comme message subliminal de l’autre. Leur absence d’autonomie l’un par rapport à l’autre. Et l’éclaircissement fantastique de tant de choses qu’on prenait pour des mystères, dès qu’on adopte ce point de vue... Quand les progressismes perdent leurs bases rationnelles et les occultismes leurs sources énigmatiques... Quand on s’aperçoit que les enjeux de l’occulte ne sont pas nécessairement ou seulement occultistes. Et réciproquement. Qu’il a fallu par exemple, pour donner un coup de pouce décisif à l’idée de progrès social en plein XIXe positiviste ou scientiste, inventer une nouvelle version de la métempsycose comme agent du progrès humain et social (voir Alan Kardec, Nerval, etc.). Ou que l’idée de la Nature sacrée, originelle, de l’âge d’or, idée posée par toute pensée magique, entraîne logiquement la nécessité des bouleversements ou révolutions sociales si on s’éloigne un peu trop du dit âge d’or ou de la dite Nature... L’union d’un occultisme qui s’ignore et d’un progressisme qui ne se connaît pas représente une force de frappe absolue. La Grande Pyramide et le Panthéon ! Tout cela n’est pas d’hier, c’est d’aujourd’hui. Bien sûr, nous savons que le message progressiste moderne ne veut plus rien avoir à faire avec le spiritualisme romantique du socialisme dixneuviémiste, il le fuit comme la peste, il devient même ces derniers temps de plus en plus prisonnier d’une terminologie moderniste plastronnée. Mutations, société ouverte, profit, compétitivité, viennent essayer de corriger les archaïsmes, laïcité, antiaméricanisme, etc. Mais les saintsimoniens aussi étaient extrêmement modernes ! Dans leurs costumes bleu clair ils annonçaient la levée des tabous sexuels, les architectures en fer et les nouveaux temples qui seraient des reproductions agrandies de la pile de Volta ! Ils considéraient que le culte des morts est nécessaire au progrès et que la vie collective est la véritable immortalité. Nous ne sommes pas loin aujourd’hui de tout ça, il me semble...

La communauté inavouable

Je n’ai pas besoin d’insister sur l’amusant épisode de reviviscence du culte des morts qu’à été une descente présidentielle récente au Panthéon [15]... Voilà le 19e dans ses pompes et ses oeuvres. L’exigence d’ Harmonie est toujours aussi neuve et vive qu’au siècle dernier. Communication de l’homme avec les espaces, vibration commune naturelle... Pour suppléer bien entendu, comme je ne cesse de le détailler, à la déception du fait que l’acte sexuel n’a pas, c’est le cas de le dire, de débouché... Sans l’absence de sens attribuable au sexe, il n’y aurait pas de croyance féroce à l’Harmonie. C’est-à-dire de volonté de communauté. De communautarisme. On verra comment le communautarisme a fait rage au 19e, il est certes plus discret aujourd’hui, il est un peu devenu inavouable...

N’est-ce pas justement l’adjectif qu’on trouve dans le titre d’un petit ouvrage tout récent de Maurice Blanchot : « la Communauté inavouable »... ?

Eh oui ! Un livre bref mais où l’exigence — c’est le mot employé — communiste est rappelée avec force. On ne peut pas, dit Blanchot, récuser « tranquillement » le concept de communisme ou de communauté (récusons-le donc fébrilement !). Régis Debray est convoqué, chantant « l’aride solitude des forces anonymes »... Des choses comme ça... Communautés restreintes, petit groupe, couvent, petit nombre d’amis, lecture silencieuse composant une petite secte de lecteurs, mots de passe discrets, transmissions clandestines... On est loin de Bataille, n’est-ce pas, loin de Kafka qui était seul comme Franz Kafka, c’est-à-dire comme absolument personne ! Et comme par hasard à la fin de ce petit livre on voit apparaître des Aphrodites ésotéristes, célestes, terrestres, chtoniennes, etc. à propos d’un roman de Marguerite Duras. Tout cela encore une fois n’est-il pas très 19e ?

Du 19e prudent, certes, un peu intimidé... Blanchot, Duras... Ce ne sont pas les marches forcées du style de Sand ni les belles strophes diluviennes de Michelet. Notre 20e est pauvre par rapport au 19e qu’il répète. Le 20e c’est le 19e du pauvre... N’empêche que c’est toujours le même rêve, et ces pages de Blanchot publiées il y a un mois où on célèbre des unions complexes, des intimités vides et des communautés inavouables, me font quand même penser à ces saint-simoniens dont les vêtements étaient boutonnés par-derrière pour indiquer qu’on a toujours besoin de quelqu’un d’autre... Dire que Bataille est convoqué ! Alors que s’il y a bien une voix off dans le 20e c’est lui. Comme Baudelaire est la voix off du 19e ainsi que j’ai essayé de le faire entendre à chaque détour d’épisode que je racontais...

J’ajoute que mon livre, d’une façon générale, n’est rien d’autre qu’un essai de portrait de la perversion sexuelle contemporaine, de notre sexualité à nous et des rituels qui nous la rendent supportable. Tous ces secrets d’Etat ou de famille ne sont, on le verra, que des secrets d’alcôve... Je crois qu’il faut insister là-dessus pour terminer. S’il y a de l’alchimie, c’est qu’elle est nécessaire pour enrober l’obscène (obscène, c’est obscenus, obscoenias, ça veut dire à l’origine « de mauvais augure », c’est du vocabulaire de devins, de présages, le cul se décore d’occulte...), et c’est cette machinerie en fin de compte par-dessus tout que j’ai entrepris de commencer à décrire, cette petite imposture intime de nos vies. Nos envoûtements du fond des lits. La Quadrature du sexe, si tu veux ! A partir d’un angle précis et spécial que j’appelle le 19e et qui est arpenté en long, en large, en profondeur, sans que l’exploration soit finie pour autant. C’est pour cela d’ailleurs que ça ne s’achève pas sur une conclusion. Le livre, très long, se termine sur une phrase très courte concernant la mort de Baudelaire, et le développement pourra éventuellement continuer une autre fois à se dérouler.

Réponses à des questions de Jacques Henric, art press 80, avril 1984 [16].

J’ai intitulé ce dossier : « Postérité de Philippe Muray ». C’est aussi un clin d’oeil ironique. « Postérité » est en effet le titre du roman que Muray a publié en 1988 et dont Philippe Sollers rendit compte dans Le Nouvel Observateur [17].

par Philippe Sollers

« Postérité », une destruction rageuse du « Fécondité » de Zola...

Eh bien, voilà : tout le monde est tranquille sur les plages, c’est le train-train des, familles et des livres qui n’ont pas plus d’importance que des crèmes de bronzage, quand, tout à coup... Un cri ! Une vague de cris ! Le requin est là, il happe et déchiquète les mamans, les grands-parents, les enfants, l’eau est rouge de sang, c’est affreux, le soleil bascule. Un livre-pirate, à pavillon noir, entré en douce dans la baie ? Oui, l’innommable « Postérité », de Philippe Muray. L’auteur s’était déjà fait remarquer par un vigoureux et subtil essai sur Céline et par un chef-d’oeuvre inclassable, le monumental « Dix-Neuvième Siècle à travers les âges », ou il démontrait — énorme fichier à l’appui —, que nous ne sortions pas d’une manipulation psychique entamée depuis la Révolution française. Et maintenant, 438 pages de fiction furieuse, déchaînée, tassée, claire, lisible — mais il faut vouloir lire ! Un conseil : vous commencez de la page 382 jusqu’à la page 388 (une étonnante scène d’amour à trois). Vous êtes accrochés, aucun doute. Vous recommencez par le début.

Le narrateur : Jean-Sébastien, est correcteur d’épreuves dans une maison d’édition, le BEST. Cette entreprise est une usine de fabrication de livres en tous genres ; sujets programmés à l’avance, vedettes venant demander d’être écrites par une équipe de nègres spécialisés. Le patron s’appelle Bauquer. Les deux principaux « écrivains » (avec IBM), Alex et Parneix. Leurs femmes, compagnes ou concubines : Angélique, Minisy, Selma, Camille. Les livres se succèdent à une cadence infernale, il faut couvrir tous les thèmes, dossiers confidentiels, astrologie, spiritisme, pornographie, espionnage, biographies, magie, alchimie, histoire enchantée, romans hypercommerciaux. Tous ces mots à consommer et qui ne sont pas faits pour durer, tous ces « succès du mois » sont avalés et traités par la machine dont la description ouvre le livre, la Cameron : « La vérité, c’est la machine. Et la machine se fout éperdument des longs placards imprimés qu’elle fait gicler sur ses tapis roulants, à travers ses pinces, ses rouages, ses broches, ses trépidations de pilon... » Bien. Pour Muray, on le voit, pas de nuances : la littérature est terminée, depuis longtemps, il n’y a plus que de la substance industrielle à fantasmes. La « pente » de l’édition est là, entre la clinique et le laminoir. De quoi a-t-on besoin désormais ? Non pas d’écrivains et d’éditeurs, comme dans l’ancien monde artisanal, mais d’accoucheurs et d’accoucheuses. Tout employé de la machine de presse veut écrire un roman. La pression est là. C’est pressé. C’est impressionnant. Les auteurs, on les fabrique. Ou bien, lorsqu’ils existent déjà, qu’ils ont un « nom », ils ont besoin d’être assistés ; confessés, suggérés, maternés, nursés. Ce sont dès enfants capricieux, déprimés, ils n’y croient plus, le BEST est là pour servir à la fois d’atelier de transformation et d’intermédiaire. Tout est prévu. La machine seule est réelle. Jusque-là, l’auteur ne nous surprend pas trop : qui n’a enregistré cette évolution fulgurante depuis une dizaine d’années ? « Vous écrivez vous-même vos livres ? » me demandait récemment un homme politique très connu et très sympathique [18]. — Cela va de soi. — De bout en bout ? — Mais oui. — Ça ne manque pas de souffle ! » Dialogue authentique, je le jure. Dinosaure je suis. Nous ne serons plus si nombreux.

- Gustav Klimt, L’espoir (1903)

Mais le narrateur de Muray a eu une intuition géniale. Il a remarqué des coïncidences, des parallélismes. Entre cet accouchement intensif de discours sans pères, justement, et la demande de plus en plus ouverte, frontale, chez les personnages féminins de production d’enfants. Les nègres doivent non seulement enfanter des livres qui ne sont pas d’eux, mais ils sont mis au pied du mur d’enfanter vraiment. Faux livres d’un côté, vrais corps de l’autre. Et c’est là que « Postérité », comme roman, devient fabuleux, en détails. Le narrateur reçoit aussi bien les confidences des hommes que celles des femmes. On lui raconte. Il est dans le secret des vies privées. Et ce secret est qu’il n’y a plus que « ça » : « La procréation obligée, sacrée, affolée, mais jamais questionnée ; intouchable. »

Génération maintenant. Dans toute scène d’amour, dans toute relation suivie, le pôle magnétique est là. Les hommes en sont ahuris. Les femmes s’enhardissent. L’enfant est « dû ». ils résistent. Elles insistent. Muray accumule les prises de vues réalistes. On dira qu’il a une thèse obsessionnelle ou une idée fixe. Bien sûr, comme le feuilleton quotidien.

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 22 avril 1988.

Je relis dans les Essais qui viennent d’être réédités aux Belles Lettres l’entretien que Philippe Muray accordait à Jacques Henric en 1988 suite à la parution de Postérité. Intitulé à l’origine L’évangile selon Philippe, cet entretien s’appelle désormais L’inversion du géniteur. Il se conclut ainsi (p. 989) :

Un penseur, hélas trop raffiné lui aussi pour jamais devenir romancier, a écrit un jour : « Toute oeuvre comique est nécessairement bilatérale. L’écrivain, ce grand rapporteur de procès, doit mettre les adversaires face à face. » Cet intellectuel sophistiqué s’appelait Balzac.

Il y aura, en effet, un second volume, peut-être même un troisième — [Dans le numéro 123 d’art press (mars 1988), on lit : « Il y aura, en effet, un second volume (il est déjà en partie écrit), peut-être même un troisième, on verra. » A.G.]. Postérité s’arrête sur une érection : le narrateur n’a pas joui, il en a été empêché par une interruption intempestive. Il n’est pas très content, mais il se fait une raison en attendant la suite des événements. Il se plie, en somme, aux impératifs de la vie quotidienne comme, par ailleurs, aux contraintes éditoriales. Il se rend compte, à la fin de son récit, qu’il n’a pas mené à leur terme les destinées de ses personnages et qu’il lui faudra poursuivre cette saga plus loin encore, jusqu’au bout que lui seul connaît.

Cela sonne étrangement.

Philippe Muray a publié

dans Tel Quel :

Le corps glorieux de l’écriture, n° 80, Eté 1979

Chateaubriand, n° 84, Eté 1980

Céline et la religion révélée, n° 85, Automne 1980

Balzac, le 19e siècle, l’occulte, n° 89, Automne 1981

Hugo nécromantique, n° 94, Hiver 1982

dans L’Infini :

La marquise revint à minuit, n° 2, Printemps 1983

Une étoile m’a dit, n° 6, Printemps 1984

Le siècle de Céline, n° 8, Automne 1984

Céline, le positivisme et l’occultisme, n° l0, Printemps 1985

L’Homme qui rime, n° 12, Automne 1985

Freud et Céline, n° 17, Hiver 1986

Géricault, le palefrenier angélique, n° 20, Automne 1987

Delacroix en son royaume, n° 24, Hiver 1988-1989

État de siècle, n° 29, Printemps 1990

Philippe Muray, Essais

Paris : Les Belles Lettres, 2010.

1824 p.

Prix 33EUR

Présentation de l’éditeur :

L’oeuvre de Philippe Muray (1945-2006) est de celles dont on ne se remet pas. Méchante pour certains, quasi prophétique pour d’autres, elle jette sur le monde une lumière si vive que la rétine s’en trouve brûlée, et superpose aux choses une indélébile petite tache d’ironie.

Car ce qui caractérise notre époque est pour Philippe Muray son sérieux terrible, sa certitude agressive et béate d’être meilleure qu’un avant dont elle ne veut rien savoir et de se diriger vers un avenir aussi paradisiaque et inéluctable que désincarné. Cette dévotion à un Bien qu’on ne peut remettre en question est la source d’innombrables sottises, comme le chemin le plus court vers des formes nouvelles de barbarie.

Pour la première fois, Les Belles Lettres publient donc, en un seul volume, sept des plus grands textes de Philippe Muray (L’Empire du bien, les deux tomes d’Après l’histoire et les quatre Exorcismes spirituels), afin de permettre au lecteur de saisir toute la puissance de sa vision, mais aussi de goûter à tout le brio de son style. Car si Philippe Muray porte un regard désespéré sur le monde, son désespoir n’est ni triste ni ennuyeux. On s’amuse beaucoup en compagnie d’une vaste galerie de personnages digne des Caractères de La Bruyère, dans laquelle un index permettra de se promener à loisir. Une annotation soignée éclaire également les diverses allusions factuelles.

Parce que les cibles véritables de cette plume acérée sont toutes les formes de bien-pensances, son extraordinaire liberté de ton, outre l’hilarité qu’elle provoque, procurera à certains un véritable enthousiasme en ces temps souvent sombres.

« Enfant de Bloy par la colère, de Céline par la fièvre, de Rabelais par l’imagination, il se fait un devoir de pulvériser les vanités de son temps, de les transformer façon puzzle. »

SEBASTIEN LAPAQUE, « La charge joyeuse de Philippe Muray contre l’Empire du Bien »

Le Figaro littéraire

Url de référence :

http://www.lesbelleslettres.com

Adresse : 95,boulevard Raspail75006 Paris

Interview de Pamela Ramos qui a supervisé la publication des Essais.

« Ce que redoute Muray, c’est que nous soyons déjà morts »

Voir en ligne : Minimum respect, le site consacré à Philippe Muray

[1] 1. Des textes de Philippe Muray lus par Fabrice Luchini

2. Fabrice Luchini s’entretenait avec Alain Finkelkraut le 24 avril 2010.

Le rire libérateur de Philippe Muray

[2] Cf. L’empire du Bien, Les Belles Lettres, 1991, p. 91-92. Repris désormais dans un volume des Essais de Ph. Muray (1800 pages, des articles de 1980 à 2005), toujours aux Belles Lettres, p. 40-41.

[4] Qu’on retrouve filmé dans Vita Nova de Marcelin Pleynet et Florence Lambert (2008) et Vers le Paradis de Ph. Sollers et G. K. Galabov (2009).

[5] Je souligne.

[6] Lire : Benoît XVI, 2 mai 2010 Méditation devant le Saint-Suaire, à Turin, repris dans le numéro 112 de la revue L’Infini.

Lire aussi : cette note et ce témoignage.

Et, enfin, le remarquable article de Fabrice Hadjadj, Le Saint Suaire objet esthétique par excellence dans le n° 371 d’art press.

[7] Idem.

[8] Numéro de la revue Autrement consacré à « La scène catholique ». Repris dans les Essais, Les Belles Lettres, 2010, p. 649-663.

Dans une note de mars 1997, Muray ajoute : « Ces réflexions sur le catholicisme, vieilles de douze années, furent rédigées, non dans l’intention de plaire aux catholiques, mais dans celle de déprimer les cathophobes. Si la sottise catholique n’est pas niable (régulièrement, les adeptes de cette Église rappellent, par leurs demandes de censures diverses et leurs rages miséreuses, à quel point ils aspirent à n’être plus qu’une secte), l’autosatisfaction de ses ennemis (la majorité absolue des humains d’aujourd’hui) est un spectacle encore plus quotidien et plus odieux. Leur haine va de soi ; c’est pour ça qu’elle est religieuse, à la différence de celle des catholiques, contraints historiquement à lutter sans arrêt en retraite. [...] ».

[9] Voir plus bas Ph. Sollers, L’enfant obligatoire. Mais aussi de Philippe Muray, « In vitro veritas » et « L’inversion du géniteur », in Essais, Les Belles Lettres, 2010, respectivement p. 971 et p. 980. Dans le premier texte, Muray ajoute à « cette nouvelle Trinité [le Médecin, la Mère candidate, l’Enfant], un nouveau personnage : l’inventif, l’infatigable Législateur. L’appétit de lois et la prolifération des lois, pour la plupart nuisibles ou inutilisables, ne sont que des conséquences de la disparition radicale de la loi symbolique (le père) (octobre 1997). »

Cela peut être désormais vérifiée chaque jour, y compris au plus haut niveau de l’État...

[10] Voir Sollers Céline.

[11] Sollers écrira, quelques mois plus tard, dans Un vrai roman : « Muray, renfrogné, avec, sur le dos, un plein sac de ses romans ratés (et, bien entendu, c’est ma faute). » (Folio, p. 385)

Sévère ? Pas moins que la charge de Muray lors de la sortie des L’étoile des amants. C’était dans Le Figaro de septembre 2002. Jugez-en :

« Q : Philippe Sollers se présente en rebelle alors qu’il risque moins la liste de proscription que celle des meilleures ventes. Il dit de son roman L’Étoile des amants , que ce sera un « 11 septembre éditorial ». Qu’en pensez-vous ?

Ph. M. : Ce genre d’écrivains, comme aussi Angot d’ailleurs et d’autres ne sont une question que pour les médias. Lesquels adorent les perturbateurs rituels et les mal-pensants d’appareil, enfin les bureaucrates de la rebellitude, dont le rôle consiste à parler sans répit la langue d’une parodie de rébellion pour affirmer également sans cesse cette vérité officielle qu’ils n’existent pas en tant que bureaucrates. [...] Maintenant si L’Étoile des assommants est un « 11 septembre éditorial », cela ne peut être qu’une référence aux ruines de Manhattan après le passage des Boeings. » (Essais, Les Belles Lettres, 2010, p. 1466.)

Deux questions demeurent : qui pilotait l’avion ? Qui s’est scratché ?

Pour mémoire, on rappellera que L’Étoile des amants, un des rares romans que Sollers décida de publier un mois de septembre, est précisément un roman qui refuse de céder à la terreur, sous toutes ses formes.

[12] Des extraits de Politique.

[13]

- Daumier, la République nourrit ses enfants et les instruit (panneau, "Marianne généreuse"), 1848.

- Musée d’Orsay.

[14] Les inter-titres et les photos étaient dans le numéro d’art press.

[15] Depuis cette époque, on n’a même plus eu besoin de descendre dans des cryptes pour voir les morts s’accumuler, et le cimetière mitterrandien se remplir. Pelat, Bérégovoy, Grossouvre (qui disait de Mitterrand : « L’argent et la mort, il n’y a plus que ça qui l’intéresse ! ») ont ponctué les deux fois sept ans de régime socialo-nécrophile (note d’octobre 1997)

[16] Publié sous le titre « Les habits neufs du XXe siècle » dans l’édition des Essais, Les Belles Lettres, 2010, p. 965-971.

[17] Brillant essayiste, la question — que posait Henric — reste entière de savoir pourquoi Muray écrivit si peu de romans et pourquoi il fut un poète si médiocre.

[18] Michel Rocard, lors de l’émission Tout le monde en parle. Note de Pileface.

Retour sur « Le 19ème siècle à travers les âges », 1984

Retour sur « Le 19ème siècle à travers les âges », 1984

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

9 Messages

Sur Philippe Muray, on pourra aussi lire, entre autres, sur pileface :

Quand Philippe Muray travaillait pour la "Brigade mondaine"

« [...] Vivre de ce qu’on hait le plus est une malédiction. Et c’est le cas de Philippe Muray, penseur intransigeant, l’homme des « Exorcismes spirituels », de « l’Empire du bien », le contempteur du monde moderne, qui offre la vision la plus noire de ce que nous sommes devenus, la perspective la plus escarpée de ce que nous devrions être. [...] »

Pour en savoir plus, lisez l’article de Jacques Drillon du 17-04-15

D’Élisabeth Lévy (Causeur) à, désormais, Jacques Henric qui rendent compte avec enthousiasme de Ultima Necat, son Journal intime (art press 421, avril 2015, p. 80-81), Philippe Muray semble servir de boussole à ceux qui n’ont plus foi en aucune étoile. « Consensus dur » ou « Consensus mou » ? Nihilisme ? De nouveaux clivages, de nouvelles alliances, s’annoncent-ils, qui ne seront peut-être plus ceux d’hier ? Dans quel but ? Je reviens dans l’article ci-dessus sur certains aspects de ce curieux itinéraire (de Muray comme de ses lecteurs).

Jalousie (avec « ce genre d’écrivains »)

Rappelons quelques faits. Philippe Muray est connu depuis un entretien avec René Girard publié dans la revue art press en 1978 et repris dans Tel Quel n° 78 (Hiver 1978). Son Céline sort dans la collection Tel Quel en 1981, Le XIXe Siècle à travers les âges en 1984 dans la collection L’infini. Il publie dans la revue L’infini jusqu’en 1988. Tout baigne ? Publiquement oui, semble-t-il. Jusqu’à cette vilaine attaque contre Sollers dans Le Figaro, en 2002, à l’occasion de la publication de L’étoile des amants :

Le journal de Muray révèle une jalousie bien plus ancienne.

Extrait de Ultima Necat :

C’est daté de décembre 1985. Je répète : Muray publie dans la revue L’infini jusqu’en 1988 (à quatre reprises).

Tout ceci se passe de commentaires.

Philippe Muray (1945 - 2006)

Ultima Necat I

Journal intime 1978-1985

Les Belles Lettres. Édition établie par Anne Sefrioui.

« À quoi peut bien servir un Journal, celui-ci particulièrement ? À témoigner, mieux que les ordonnancements et les compositions des livres eux-mêmes (reposant sur un tri a priori) du tohu-bohu, du mélange, du perpétuel bordel dans une tête, de la superposition constante de préoccupations d’ordres multiples et différents. Ce témoignage peut-il intéresser qui que ce soit ? Encore faut-il que celui qui l’élabore ait réussi à se rendre intéressant… Qu’on ait envie de connaître sa vie, les mélanges amers de sa vie. Toute l’échelle des souffrances… »

(Philippe Muray, 5 novembre 1984)

Muray : l’art d’être seul

Entretien exclusif avec Anne Sefrioui

Pendant près de trente ans, vous avez été la compagne puis l’épouse de Philippe Muray. Malgré de nombreuses sollicitations depuis sa mort, en 2006, vous vous êtes très rarement exprimée. À l’occasion de la parution de ce premier volume du Journal, vous nous faites l’amitié et l’honneur de rompre ce quasi-silence dans Causeur. Soyez-en remerciée.

Vous êtes donc à la fois la veuve de l’auteur, par conséquent la propriétaire légale des droits sur son œuvre, et aussi l’éditrice du Journal. Est-ce que ce n’est pas une position un peu délicate ?

Anne Muray-Sefrioui. Le plus difficile, c’était la décision de publication. Mais une fois qu’elle a été prise, j’ai agi en éditrice, en laissant les affects de côté. Du reste, c’était ma profession, je sais donc ce qu’est un livre ou une phrase. Je me sentais d’autant plus légitimée à m’en occuper moi-même que Philippe m’a toujours impliquée très étroitement dans la publication de ses livres : je relisais les manuscrits, les épreuves, et j’en suivais toutes les étapes. Comme je fais partie des éditrices old school, je respecte les auteurs, je ne cherche pas à les enfermer dans mes propres grilles. A fortiori s’agissant de Muray ! Il n’était donc pas question pour moi d’intervenir en quoi que ce soit dans le texte du Journal ni de changer la moindre virgule. En revanche, je ne m’en cache pas, j’ai supprimé quelques passages qui exposaient trop ma vie privée et celle de mes enfants : comme je l’ai écrit dans ma postface, « mon immolation à la littérature a ses limites ». Mais ces coupures ne représentent qu’une dizaine de pages sur ce volume, et il n’y en aura pas davantage dans les volumes suivants –- dans le deuxième, sur lequel je travaille actuellement, il n’y en a quasiment pas.

Vous y apparaissez sous le surnom de Nanouk…

C’est le nom qu’utilisent ma famille et certains de mes amis. D’une certaine façon, c’est le nom de mon personnage dans ce grand roman qu’est le Journal.

Ce sera donc celui sous lequel vous passerez à la postérité ! Vous avez choisi d’écrire une postface parce que, dites-vous en riant, « on ne préface pas Muray » ! On préface Balzac et Chateaubriand, mais pas Muray ?

C’est lui-même qui le disait ! Il n’aurait jamais laissé qui que ce soit le surplomber par une introduction. Moi encore moins…

Quoi qu’il en soit, c’est un très beau texte, à la fois personnel et pudique, peut-être un peu court…

Comme je m’étais toujours refusée à écrire la moindre ligne sur Muray, mon projet, à l’origine, était d’écrire un texte assez long pour régler cette question. J’en avais même trouvé le titre : « Seul comme Muray ». Mais cela m’aurait entraînée trop loin, il aurait fallu livrer une part de mon intimité, et je n’y tiens pas. J’ai préféré m’en tenir à mon rôle d’éditrice, raconter le chantier énorme que représentait cette publication, puisqu’une grande partie du Journal était restée à l’état de cahiers manuscrits, et qu’il fallait aussi saisir de nombreuses années dactylographiées.

Ce premier volume couvre les années 1978-1985 : quand aurons-nous droit à la suite ?

Il est entendu avec Les Belles Lettres que le deuxième volume paraîtra en septembre 2015, nous verrons ensuite. Ce qui est intéressant à noter, c’est que ce premier tome réunit huit ans de Journal, alors que les suivants n’en contiendront que deux, avec le même nombre de pages : c’est dire à quel point il enfle considérablement d’année en année, et la place qu’il occupe dans l’ensemble de l’œuvre de Muray, puisqu’il l’a tenu pendant vingt-six ans… Il me semble d’ailleurs que ce Journal est l’un des plus copieux du xxe siècle ! [...] Causeur

Relire Muray ? Oui, mais pourquoi et comment ? Point de vue.

Une voix dans le désert ?

par Jacques Henric

Philippe Muray

Causes toujours. Préface de Jean Baudrillard. Postface de François Taillandier.

Descartes & Cie. La Montagne.

De mai 2000 à février 2006, un mois avant sa mort, Philippe Muray a tenu une chronique régulière dans le journal la Montagne, prenant symboliquement le relais de son illustre prédécesseur Alexandre Vialatte. Ses chroniques viennent d’être réunies et publiées sous le titre Causes toujours. Faut-il qu’une fois encore je rafraîchisse les mémoires oublieuses des actuels thuriféraires de Muray en rappelant qu’il fut pendant des années un des plus assidus et des plus combattifs collaborateurs d’art press et un ami très cher. C’est dire que sur le fond, au-delà des différends qui ont surgi entre nous et lui dans les dernières années de sa vie, sa pensée, telle qu’elle a continué de s’exprimer dans ses ultimes écrits, notamment ces chroniques de la Montagne, garde à nos yeux sa charge subversive. Tout ce qui nous a d’emblée séduit chez Philippe Muray, dans ses premiers romans et essais, Jubila, l’Opium des lettres, plus tard dans son impérissable chef-d’œuvre Le 19è siècle à travers les âges, dans ses pamphlets comme l’Empire du bien et la série de ses Exorcismes spirituels, dans son Céline et son livre à la gloire de Rubens, tout se retrouve dans ses courts textes des années 2000 où il suit et brocarde avec son ironie ravageuse les acteurs d’une actualité toujours plus accablante. Hormis quelques grands événements appartenant désormais à l’histoire comme la guerre d’Irak, les conflits dans l’ancienne Yougoslavie, l’élection d’un nouveau pape..., ce sont de menus faits apparemment insignifiants de l’actualité quotidienne que Muray, avide lecteur de journaux (sa « prière du matin », dirait Hegel), prélève et commente : les atteintes quotidiennes à la langue, le retour de la canicule, une nouvelle série télé, un match de foot au Stade de France, Paris-plage (intarissable, Muray, sur cette monumentale invention due au maire de la capitale et à son « équipe de maîtres nageurs », une rave-party, l’étiquetage des bouteilles d’alcool et de paquets de cigarettes...

Extension du domaine de la Terreur

Des faits-divers ou faits de société sans grande portée symbolique, sans lien avec ceux qui touchent à la politique internationale, aux grands bouleversements de société, à la littérature et l’art qui furent les passions majeures de Muray ? Justement pas et c’est ce qui fait son « malin génie », pour reprendre une expression de Jean Baudrillard dans l’article nécrologique qu’il publia dans le Nouvel Observateur à la mort de l’écrivain. De ses premiers écrits à ce recueil de chroniques publiées dans la Montagne, le combat permanent de Muray, de nature, comment dire, philosophique, métaphysique, théologique ? fut de lutter contre les tentatives, séculaires, voire millénaires (tous les âges hantés par le 19è siècle), d’effacer de la pensée et de la vie des humains toute trace du Mal, ou pour dire autrement tout travail du négatif. Il n’est pas surprenant qu’un de ses écrivains de référence fût Georges Bataille (je renvoie aux textes qu’il écrivit dans art press sur l’auteur de la Littérature et le mal). Inspiré par le titre d’un roman de Houellebecq et sans doute emporté par la fougue langagière de Muray (avec quelle jubilation celui-ci se livrait à un feu nourri de jeux de mots, de calembours qui sont aujourd’hui passés dans le langage courant !), Baudrillard a recours à son tour à des formules chocs — à moins qu’il ne les reprenne à son modèle — pour résumer l’essence de cette immense bêtise vers le gouffre de laquelle se dirigent irrésistiblement, aveuglément, non seulement nos sociétés les plus « avancées », mais notre espèce elle-même : « De toute façon, derrière l’extension du Domaine de la FARCE, il y a l’extension du Domaine de la HONTE (...) Inséparable de celui de la FARCE, c’est aussi l’extension du Domaine de la TERREUR ». Ces majuscules en disent long sur la gravité du mal et ce ne sont pas les quelques fragiles ilots de résistance composés d’écrivains marginaux ou d’un malheureux pape, Benoît XVI, honni par le clergé intellectuel de son temps, mais célébré par Muray, qui enrayeront sa progression.

Une comédie à la Molière

Lire ou relire Muray ces temps-ci vous laisse dans un étrange état d’indécision : jubilation de voir le grotesque et l’obscénité de notre époque mis à mal, accablement de constater que l’écrit est impuissant à y mettre le holà et qu’inexorablement adviennent les « lendemains qui rampent ». Constat : depuis 2006, tout s’est aggravé, Farce et Terreur sont en extension infinies. Les liberticides dénoncés par Muray prolifèrent et imposent leur loi dans tous les domaines : « minorités persécutrices » chaque jour à pied d’œuvre pour faire voter de nouvelles lois limitant la liberté de penser ; « policiers de la parole » ; censeurs religieux pourchassant ceux qui attentent à l’image de leur Dieu et « stigmatisent » la communauté des croyants ; « homme procédural » montant en puissance ; « nouveaux inquisiteurs » que sont les « médiatiques » incarnant les « morales du bien et de la vertu » et devant lesquels on est prié de se prosterner ; restaurateurs de vieilles charrettes, celles qui sous la Terreur conduisaient les condamnés à la guillotine et qu’ils réservent à de nouveaux criminels : fumeurs, prostituées, clients de prostituées, habitués des corridas, papophiles...

Mais un scrupule me vient : je crois qu’il ne serait pas honnête de ma part, en guise d’épilogue à cette sorte d’appel au secours à feu notre camarade Muray, de ne pas prévenir ses récents et fervents sectateurs, surtout s’ils sont de gauche et afin de les prémunir contre une déconvenue dans leur lecture de ses derniers textes. Qu’ils sachent que celui qui mena , dixit Baudrillard, cette « résistance souterraine et offensive contre l’Empire du Bien » fut un anti-européen déterminé, et un anti-américain par la même occasion (lire son Non au Ouiland et Chers Américains), un phobique de toutes les repentances occidentales et « battements de coulpes à perpétuité », un railleur de l’art dit contemporain, un sceptique face aux lyriques envolées des défenseurs des Droits de l’Homme et de la Cour pénale internationale, et, last but not least, l’annonçant dès 2004 comme avènement d’une comédie à la Molière, un contempteur très irrespectueux du fameux et bien mal-nommé « mariage pour tous »...

Alors, ce Muray, un réactionnaire ? À l’instar du pape allemand, lecteur de Heidegger et interprète de Mozart, avec qui il était en empathie ? Réponse sollicitée des diverses chapelles intellectuelles, sises rive droite ou rive gauche...

Jacques Henric, art press 404, octobre 2013, mondesfrancophones.

La déclaration d’amour de Philippe Muray à Rubens

Dans La Gloire de Rubens, paru en 1991, Philippe Muray érige le peintre Flamand en allégorie de la régénérescence catholique.

Grünewald a Huysmans, Fragonard a Sollers. Rubens, lui aussi, a son grand littérateur : Philippe Muray. Les Belles Lettres rééditent son essai, un de ses meilleurs avec son Céline ou Le XIXe Siècle à travers les âges. Paru en 1991, La Gloire de Rubens est beaucoup plus qu’une critique pondérée ou une histoire de l’art rigoureuse. C’est une déclaration d’amour jubilatoire et traversée d’éclairs. Un allegro furioso. Muray érige Rubens en allégorie de la régénérescence catholique.

Non, les pinceaux du Flamand ne sont pas motivés par la courtisanerie ou un quelconque pharisaïsme, mais bien par une ferveur absolue, y compris donc des corps. Pareillement libre, Murray va jusqu’à faire fraterniser Rubens avec son cher Céline, autre Diogène disant génialement son fait à la bien-pensance. Il le cite pour exposer le credo de l’Anversois : « L’humanité ne sera sauvée que par l’amour des cuisses. Tout le reste n’est que haine et ennui. » Cela donne de dionysiaques descriptions qui collent à cette « peinture en chaleur », à cet « art en rut ».

« Chevilles, nuque, cheveux, tressaillement de reins, montagnes de fesses, palpitation des seins, frissons de veines sous l’épiderme, muscles en transparence. Nombril, nombril. Fossettes. Nuances ravissantes des croupes. Oui, Rubens c’est l’Europe, celle-là et pas une autre », jouit l’écrivain anti-tragique, anti-romantique, anti-moraliste, anti-idéaliste, anti-compassionnel, anti-repentant, bref anti-allemand.

Les « volutes de velours », les « avalanches satinées, les bouillonnements d’organdi, de bijoux, de dentelles », et d’abord ce « plaisir de la chair et du sexe » — car les extases amoureuses ne sont pas alors incompatibles aux félicités chrétiennes —, toute cette « voracité sensuelle » est goulûment embrassée.

Muray trouve enfin ce monde délivré du pathos et de la tyrannie du correct qu’il n’a eu de cesse d’appeler. Soit Rubens, peintre positif, contraire du maudit et du solitaire, pure « protestation des couleurs et des formes contre la culpabilité aberrante et abusive ». Pas suave, pas distrayant, mais éminemment délectable.