Le jeudi 15 septembre, lors des rencontres de Chaminadour consacrées à Yannick Haenel sur les grands chemins de Bataille et de Leiris, l’écrivain Georges Sebbag qui a publié en juin 2022 Bataille Leiris Einstein. Le Moment Documents (1929-1931) aux éditions Jean-Michel Place [1], fera une conférence sur « Documents et les revues entre les deux guerres ». Le programme du colloque la présente ainsi :

« En avril 1929, la revue Documents fait irruption dans le champ des revues. Documents, qui se désigne comme l’Encyclopédie du XXe siècle, se rêve aussi revue de music-hall. Animée par Georges Bataille, Michel Leiris et Carl Einstein, cette revue est le véritable tremplin de leur vie d’écrivain. »

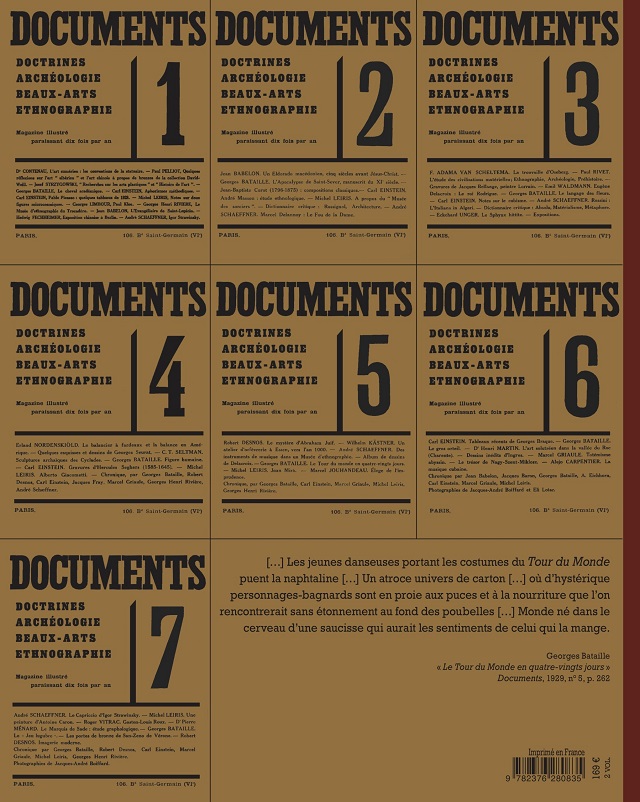

Les éditions Place ont réédité en décembre 2020 l’ensemble des Documents.

Les sept premiers numéros de Documents.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Documents, 2 volumes

Augmentée

– Index (noms, œuvres, revues)

– Table des matières détaillée

– Bibliographie

– Postface de Michel Leiris

– Nouvelle introduction

1200 pages

Format : 21,2 x 27,2 cm

Date de parution : Décembre 2020

Avec la première édition en facsimilé parue en 1991, très vite épuisée, Documents, revue fantôme de 15 numéros dont aucune institution ne possède de jeu complet, est devenue aujourd’hui une référence obligée dans l’histoire des idées et des revues de l’Entre-deux-guerres.

Véritable labyrinthe « cloisonné » par des murs plus ou moins transparents et des miroirs déformants, avec des escaliers en mouvement, des ponts de singe, des tapis roulants, des tonneaux tournoyants, des portes dérobées, des plateformes tournantes, qui « dérèglent tous les sens » au détour des effets de surprise, Documents est une « machine de guerre contre les idées reçues » toujours aussi nécessaire que dans les années 1930.

AUTEURS : Maria ACCASCINA Fredrik ADAMA VAN SCHELTEMA Hans ARP Jean BABELON BAHAYLOU Jacques BARON Georges BATAILLE Clive BELL Jacques BELLANGE Jacques-André BOIFFARD Pierre BORDESSOUL Jean BOURDEILLETTE Aimé BOURDON Constantin BRANCUSI Georges BRAQUE Georgette CAMILLE Antoine CARON Alejo CARPENTIER Paul CEZANNE Leo CHID-NOFF Giorgio De CHIRICO Louis CLARKE John CONSTABLE Georges CONTENAU Jean-Baptiste COROT Piero Di COSIMO Gustave COURBET. Salvador DALI Arnaud DANDIEU Honoré DAUMIER Eugène DELACROIX Robert DESNOS Marcel DUCHAMP Heinrich EHL August EICHHORN Carl EINSTEIN Marie ELBÉ Max ERNEST Hedwig FECHHEIMER Louis FORTON Jacques FRAY Léo FROBENIUS Théodore GÉRICAULT Alberto GIACOMETTI Roger GILBERT-LECOMTE Jean-Jacques GRANDVILLE Marcel GRIAULE Jacquemin GRINGONNEUR Juan GRIS René GROUSSET Maurice HEINE Léon Henri-MARTIN Roger HERVÉ Jean HUGO Dominique INGRES Paul JACOBSTHAL Paul JAMOT. Eugène JOLAS Marcel JOUHANDEAU Wilhelm KäSTNER Édouard KASYADE Paul KLEE Ralf von KŒNINGSWALD Henri LAURENS Maurice LEENHARDT Jules LEFÈVRE Fernand LéGER Michel LEIRIS Georges LIMBOUR Jacques LIPCHITZ Ambrogio Lorenzetti éli LOTAR Édouard MANET André MASSON Camille MAUCLAIR Marcel MAUSS Pierre MÉNARD Franz Xaver MESSERSCHMIDT Joan MIRó Jean Georges MONNET Valentin MUELLER NADAR Jiujiro NAKAYA Erland NORDENSkiöld Giovanni di PAOLO Paul PELLIOT Pablo PICASSO Léon PIERRE-QUINT Giovanni Battista PIRANESI Jan POUELS Jacques PRéVERT Georges PUDELKO Henri-Charles PUECH Raymond QUENEAU Nicolas-François REGNAULT Zdenko REICH Hans REICHENBACH Auguste RENOIR Georges RIBEMONT-DESSAiGNES Paul RIVET Georges Henri RIVIÈRE Gaston-Louis ROUX André SCHAEFFNER William Buehler Seabrook. Hercules SEGHERS Charles Théodore SELTMAN Georges SEURAT Kalifala Sidibé Josef Šíma Sacheverell SITWELL Marc SONAL Théodore STRAWINSKY Josef STRZYGOWSKI. Henri de TOULOUSE-LAUTREC Eckhard UNGER Kees VAN DONGEN Vincent VAN GOGH Roger VITRAC Eckart von SYDOW Emil WALDMANN Arthur Waley.

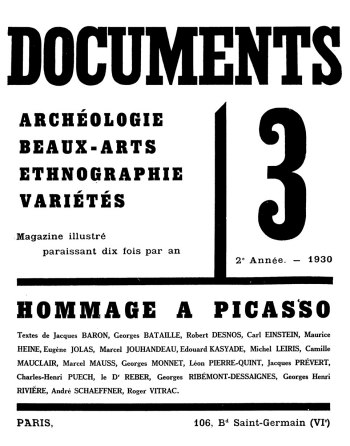

Georges Bataille et Documents

Créée en 1929 par Bataille et d’Espezel, un de ses collègues, la revue Documents marque d’entrée son hostilité au surréalisme et, en particulier, à André Breton (ce « Lion châtré », ce « vieil esthète, faux révolutionnaire à tête de Christ » comme on pourra le lire dans Un cadavre après la publication du Second manifeste du surréalisme [2]). La revue comportera 15 numéros d’avril 1929 à janvier 1931. Les trois premiers numéros portent en sous-titre : "Doctrines Archéologie Beaux-Arts Ethnographie" ; à partir du numéro 4 : "Archéologie Beaux-Arts Ethnographie Variétés". Le terme "Ethnographie" est important : il ne s’agit pas de faire une énième gazette des Beaux-Arts. Si le nom de Marx est absent de Documents, la critique de la marchandise est bien présente : l’accent est mis sur la valeur d’usage et pas sur la valeur d’échange qui diffère la consommation. Bataille y critique même la commercialisation de l’avant-garde qu’il fait commencer à 1928, date où, selon lui, ses productions ont perdu toute valeur d’usage pour "entrer à la bourse des valeurs d’échange" (Denis Hollier, Les dépossédés).

Créée en 1929 par Bataille et d’Espezel, un de ses collègues, la revue Documents marque d’entrée son hostilité au surréalisme et, en particulier, à André Breton (ce « Lion châtré », ce « vieil esthète, faux révolutionnaire à tête de Christ » comme on pourra le lire dans Un cadavre après la publication du Second manifeste du surréalisme [2]). La revue comportera 15 numéros d’avril 1929 à janvier 1931. Les trois premiers numéros portent en sous-titre : "Doctrines Archéologie Beaux-Arts Ethnographie" ; à partir du numéro 4 : "Archéologie Beaux-Arts Ethnographie Variétés". Le terme "Ethnographie" est important : il ne s’agit pas de faire une énième gazette des Beaux-Arts. Si le nom de Marx est absent de Documents, la critique de la marchandise est bien présente : l’accent est mis sur la valeur d’usage et pas sur la valeur d’échange qui diffère la consommation. Bataille y critique même la commercialisation de l’avant-garde qu’il fait commencer à 1928, date où, selon lui, ses productions ont perdu toute valeur d’usage pour "entrer à la bourse des valeurs d’échange" (Denis Hollier, Les dépossédés).

Bataille publiera dans Documents un très grand nombre de notes ou d’articles (souvent assez courts).

Citons notamment : L’oeil, Le langage des fleurs, Matérialisme. Je cite ici ce dernier article, publié dans le « Dictionnaire critique », car Bataille insistera jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à son dernier entretien avec Madeleine Chapsal en 1961, un an avant sa mort, sur cette position matérialiste :

« Matérialisme

La plupart des matérialistes, bien qu’ils aient voulu éliminer toute entité spirituelle, sont arrivés à décrire un ordre de choses que des rapports hiérarchiques caractérisent comme spécifiquement idéaliste. Ils ont situé la matière morte au sommet d’une hiérarchie conventionnelle des faits d’ordre divers, sans s’apercevoir qu’ils cédaient ainsi à l’obsession d’une forme idéale de la matière, d’une forme qui se rapprocherait plus qu’aucune autre de ce que la matière devrait être. La matière morte, l’idée pure et Dieu répondent, en effet, de la même façon, c’est-à-dire parfaitement, aussi platement que l’élève docile en classe, à une question qui ne peut être posée que par des philosophes idéalistes, à la question de l’essence des choses, exactement de l’idée par laquelle les choses deviendraient intelligibles. Les matérialistes classiques n’ont même pas vraiment substitué la cause au devoir être (le quare au quamobrem, c’est-à-dire le déterminisme au destin, le passé au futur). Dans le rôle fonctionnel qu’ils ont inconsciemment donné à l’idée de science, leur besoin d’autorité extérieure a placé en effet, le devoir être de toute apparence. Si le principe des choses qu’ils ont défini est précisément l’élément stable qui a permis à la science de se constituer une position paraissant inébranlable, une véritable éternité divine, le choix ne peut en être attribué au hasard. La conformité de la matière morte à l’idée de science se substitue chez la plupart des matérialistes aux rapports religieux établis précédemment entre la divinité et ses créatures, l’une étant l’idée des autres.

Le matérialisme sera regardé comme un idéalisme gâteux dans la mesure où il ne sera pas fondé immédiatement sur les faits psychologiques ou sociaux et non sur des abstractions telles que les phénomènes physiques artificiellement isolés. Ainsi c’est à Freud, entre autres, — plutôt qu’à des physiciens depuis longtemps décédés et dont les conceptions sont aujourd’hui hors de cause — qu’il faut emprunter une représentation de la matière. Il importe peu que la crainte de complications psychologiques (crainte qui témoigne uniquement de la débilité intellectuelle) engage des esprits timides à découvrir dans cette attitude un faux-fuyant ou un retour à des valeurs spiritualistes. Il est temps, lorsque le mot matérialisme est employé, de désigner l’interprétation directe, excluant tout idéalisme, des phénomènes bruts et non un système fondé sur les éléments fragmentaires d’une analyse idéologique élaborée sous le signe des rapports religieux. »

Citons également, plus important encore, Le bas matérialisme et la gnose, Le gros orteil, ou encore La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Van Gogh.

Bas matérialisme, mais aussi découverte rapide de Hegel (cf. l’article de Queneau), autant d’approches — étrangères à l’esprit d’un certain surréalisme — qui montrent l’ambition de la revue, sous l’impulsion de Bataille.

Le 7 février 1930 Picasso peint un petit tableau aux couleurs violentes, une Crucifixion. Il a conçu ce tableau après avoir lu dans le numéro 2 de la revue Documents, publiée en mai 1929, un article de Georges Bataille consacré à un manuscrit du IXe siècle, L’Apocalypse de Saint Sever.

Philippe Sollers, dans L’expérience intérieure de Francis Bacon, écrit :

« Un jeune Anglo-Irlandais, du nom de Francis Bacon, lit, dans les années trente, la revue de Georges Bataille : Documents.[...] Leiris était l’ami de Bataille. Il est celui de Bacon. »

C’est dire l’importance de la revue sur deux peintres majeurs du XXe siècle.

La publication de Documents cessera dès 1931. Des dissensions apparaîtront très vite qui amèneront Bataille à décider la suppression de ce que Michel Leiris appellera très justement "l’impossible Documents".

Les articles de Bataille se trouvent réunis dans le tome I des Oeuvres complètes, Gallimard, 1970, p. 99 à 271.

La revue Documents a donné une large place à l’image et à la photographie. On lira avec intérêt L’image hétérogène de Georges Bataille.

Qui était mieux placé que Michel Leiris pour parler de Bataille et de la création de Documents ? C’est dans le numéro 195-196 de Critique en « hommage à Georges Bataille », publié un mois après sa mort en juillet 1962, que Leiris le fait dans un article au titre éloquent « De Bataille l’impossible à l’impossible Documents » [3].

- Critique 195-196, août-septembre 1963.

Hommage à GEORGES BATAILLE

C’est grâce à son collègue de la Bibliothèque Nationale, Jacques Lavaud, ancien chartiste comme lui et auteur d’une thèse sur le poète Philippe Desportes, que j’ai rencontré Georges Bataille. Dans le courant de 1924, l’année où par ailleurs je devins surréaliste, Lavaud — que je connaissais de longue date et qui, sensiblement plus âgé que moi, m ’avait initié à la littérature moderne — nous présenta l’un à l’autre, un peu (me dit-il par la suite) pour voir en observateur détaché quel curieux précipité pourrait résulter de ce contact . Cela se passa dans un endroit très tranquille et très bourgeois, tout proche de l’Elysée, le Café Marigny, un soir de je ne sais plus quelle saison (mais sans doute pas l’été car je crois que Bataille portait, outre un chapeau de feutre-gris, un pardessus de ville à chevrons noirs et blancs) .

C’est grâce à son collègue de la Bibliothèque Nationale, Jacques Lavaud, ancien chartiste comme lui et auteur d’une thèse sur le poète Philippe Desportes, que j’ai rencontré Georges Bataille. Dans le courant de 1924, l’année où par ailleurs je devins surréaliste, Lavaud — que je connaissais de longue date et qui, sensiblement plus âgé que moi, m ’avait initié à la littérature moderne — nous présenta l’un à l’autre, un peu (me dit-il par la suite) pour voir en observateur détaché quel curieux précipité pourrait résulter de ce contact . Cela se passa dans un endroit très tranquille et très bourgeois, tout proche de l’Elysée, le Café Marigny, un soir de je ne sais plus quelle saison (mais sans doute pas l’été car je crois que Bataille portait, outre un chapeau de feutre-gris, un pardessus de ville à chevrons noirs et blancs) .

Très vite je me liai avec Georges Bataille, qui était d’assez peu mon aîné. J’admirais non seulement sa culture beaucoup plus étendue et diverse que la mienne, mais son esprit non-conformiste marqué parce qu’on n’était pas encore convenu de nommer l’« humour noir ». J’étais sensible aussi aux dehors mêmes du personnage qui, plutôt maigre et d’allure à la fois dans le siècle et romantique, possédait (en plus juvénile bien sûr et avec une moindre discrétion) l’élégance dont il ne se départirait jamais, lors même que son maintien alourdi lui aurait donné cet air quelque peu paysan que la plupart ont connu, élégance toute en profondeur et qui se manifestait sans aucun vain déploiement de faste vestimentaire. A ses yeux assez rapprochés et enfoncés, riches de tout le bleu du ciel, s’alliait sa curieuse dentition de bête des bois, fréquemment découverte par un rire que (peut-être à tort.) je jugeais sarcastique. ·

Paul Valéry, que Bataille regardait comme le représentant le plus parfait de l’académisme, était pour lui — en raison même de cette perfection — un ennemi numéro un. L’esprit dada ne trouvait pas non plus son agrément et il parlait de l’opportunité qu’il y aurait de lancer un mouvement Oui, impliquant un perpétuel acquiescement à toutes choses et qui aurait sur le mouvement Non qu’avait été Dada la supériorité d’échapper à ce qu’a de puéril une négation systématiquement provocante. Un projet que nous caressâmes quelque temps, mais qui n’eut pas de suite, est celui que nous fîmes de fonder une revue, pareils en cela à tant de jeunes intellectuels qui viennent d’entrer en relations et se sont découvert, sur la littérature et sur le reste, un certain nombre de vues communes. La particularité la plus notable de ce projet est que nous avions décidé de donner, si possible, pour siège à notre périodique un bordel du vieux quartier Saint-Denis, établissement où une flânerie nocturne nous avait menés et dont la vétusté passablement sordide nous avait séduits. Nous aurions essayé, bien entendu, d’associer son personnel féminin à la rédaction de la revue et, le 24 décembre, j’avais noté — aux fins d ’une éventuelle publication — quelques rêves que deux des filles nous avaient racontés. De Gaby :

« J’avais fait une broderie pour une combinaison. Je la trempai dans le lavoir pour la nettoyer : le courant l’emporta. Je me jetai pour la rattraper mais, à la place d ’eau, je trouvai des escaliers, des escaliers qui n’en finissaient plus. » De Gaby également : « J’achète un revolver pour tuer l’ami de ma petite sœur. Plus je voyais de sang, plus je voulais tirer. » De Marinette : « Je me promenais avec une troupe de petits chiens noirs et un petit chat blanc. Je tenais les chiens en laisse, le chat pas. Ils se transformèrent en nuage. »

A cette époque, Bataille ne s’était pas encore manifesté comme écrivain. N’avaient paru ni l’Histoire de l’œil, ni l’article sur les Aztèques qu’il écrivit à l’occasion d’une très officielle exposition d’art précolombien et qui annonce la manière mi-objective mi passionnelle qu’il développerait avec tant d’éclat. Toutefois, nous devions nous connaître depuis assez peu de temps quand il me parla d’un roman dans lequel il se mettait en scène sous les espèces du fameux assassin Georges Tropmann (son homonyme partiel), mais qui prit, ensuite, la forme d’un récit à la première personne. Peut-être s’agissait-il de W.C, dont finalement il a détruit le manuscrit ? De ce roman un épisode a subsisté, l’histoire de Dirty (de toute évidence, souillure délibérée du prénom « Dorothy » d’abord publiée à part — coiffée d’une épigraphe empruntée à Hegel et d’une courte note, mais pratiquement non remaniée — puis reprise comme introduction au Bleu du ciel. Autant qu’il m ’en souvienne, cette histoire qui a pour théâtre le Savoy de Londres était — dans l’état où je l’ai connue primitivement — un premier chapitre (celui qu’entre nous nous appelions le « chapitre du Savoy ») suivi par un épisode flamand où l’on voyait la jeune, belle et riche Anglaise Dirty se livrer, accompagnée du narrateur, à une orgie avec les vendeuses d’une halle aux poissons, sur les lieux mêmes du travail de celles-ci. Un certain côté Mylord l’Arsouille (qui s’effaça plus tard, quand Bataille se fut dépouillé de tout romantisme de surface non sans continuer de brûler sous son extérieur de sage) apparaît dans la succession de ces deux chapitres où tout se passe entre les pôles d ’un luxe aristocratique et d’une vulgarité littéralement poissarde.

Je n’en suis pas certain, mais c’est peut-être dès cette première période de notre amitié que Bataille me fit lire un ouvrage qu’il estimait capital : Le sous-sol de Dostoïevski, livre dont (comme on sait) le héros et rédacteur supposé fascine par son obstination à être ce que dans le langage familier on appelle un homme « impossible », ridicule et odieux au delà de toute limite. Quoi qu’il en soit, Bataille — alors habitué des tripots et de la compagnie des prostituées comme tant de héros de la littérature russe — faisait assez de cas de Dostoïevski pour qu’une allusion au grand romancier figure dans l’histoire de Dirty : « La scène qui précédait fut digne, en somme, de Dostoïevski » annonce-t-il au moment de conter —, en flash back — la scène d ’ivresse et d’érotisme ignominieux qui se déroule dans le palace londonien.

Peu après être entré en rapports avec lui, j’introduisis Bataille dans le cénacle qui, en art et en poésie, était mon milieu nourricier depuis quelque deux ans. Ce petit groupe avait pour point de ralliement, 45 rue Blomet, l’atelier — très dostoïevskien dans son délabrement — du peintre André Masson, auteur déjà de merveilleux dessins rehaussés où le déchaînement sexuel évoquait un retour aux commencements du monde et qui serait le grand illustrateur de Bataille tant avec Histoire de l’œil qu’avec des textes où convergent érotisme, lyrisme cosmogonique et philosophie du sacré.

Quand, après Masson et un peu avant son voisin Joan Miro, j’eus adhéré au surréalisme, Bataille se tint à l’écart du mouvement. Sa seule contribution à La révolution surréaliste consiste dans la présentation d’un choix de « fatrasies », publiée dans le numéro 6 avec une note de lui qui ne porte aucune signature, pas même en initiales. Il devait à son érudition de chartiste de connaître ces petits poèmes du XIIIè siècle français, qu’on peut tenir pour des chefs-d’œuvre du non-sense ; il m’en avait déjà parlé et c’est à moi qu’il les remit.

Méfiant d ’abord, puis résolument hostile (lorsqu à l’époque où il fut secrétaire général de la revue Documents, soit en 1929-1930, il devint le pivot de la dissidence), Bataille — qui fonçant comme un sanglier, avait opposé ce refus : « Trop d’emmerdeurs idéalistes » à une invitation surréaliste pour discuter du « cas Trotsky » en un colloque assez large — fut ensuite uni à Breton ainsi qu’à Eluard par les liens d’une estime réciproque et .il collabora même avec eux, littérairement dans Minotaure et politiquement quand il prit l’initiative du mouvement antifasciste Contre-attaque, mais il n en demeura pas moins étranger au groupe.

C’est avec Documents que, pour la première fois, Bataille se trouva en position de chef de file. Bien qu’il fut loin d’y exercer un pouvoir sans contrôle, cette revue semble maintenant avoir été faite à son image : publication Janus tournant l’une de ses faces vers les hautes sphère de la culture (dont Bataille était bon . gré mal gré un ressortissant. par son métier comme par sa formation) et l’autre vers une zone sauvage où l’on s’aventure sana carte géographique ni passeport d’aucune espèce.

Publiée par le marchand de tableaux anciens Georges Wildenstein, éditeur de La Gazette des Beaux-Arts, Documents avait pour principaux animateurs, outre Bataille lui-même, Georges-Henri Rivière, alors sous-directeur du Musée d’Ethnographie du Trocadéro, et le poète et esthéticien allemand Carl Einstein, spécialiste de l’art occidental moderne et auteur du premier ouvrage consacré à l’« art nègre ». Les collaborateurs venaient des horizons les plus différents puisqu’avec des écrivains situés à l’extrême pointe — la plupart transfuges du surréalisme rassemblés autour de Bataille — voisinaient des représentants de disciplines très variées (histoire de l’art, musicologie, archéologie, ethnologie, etc.), quelques-uns membres de l’Institut ou bien appartenant au haut personnel des musées ou des bibliothèques. Mixture proprement « impossible », en raison moins encore de la diversité des disciplines — et des. indisciplines — que du disparate des hommes eux-mêmes, les uns d’esprit franchement conservateur ou à tout le moins portés (tel Einstein) à faire œuvre d’historiens d’art ou de critiques et guère plus, alors que les autres (tel Bataille, que Rivière appuyait et que je secondai quelques mois à titre de secrétaire de rédaction, succédant à un poète, Georges Limbour, et précédant un ethnologue, Marcel Griaule) s’ingéniaient à utiliser la revue comme machine de guerre contre les idées reçues.

Dans le texte publicitaire diffusé lors du lancement, certains paragraphes semblent porter expressément la griffe de Bataille : « Les œuvres d’art les plus irritantes, non encore classées, et certaines productions hétéroclites, négligées jusqu’ici, seront l’objet d’études aussi rigoureuses, aussi scientifiques que celles des archéologues [...]. On envisage ici, en général les faits les plus inquiétants, ceux dont les conséquences ne sont pas encore définies. Dans ces diverses investigations, le caractère parfois absurde des résultats ou des méthodes, loin d’être dissimulé, comme il arrive toujours conformément aux règles de la bienséance, sera délibérément souligné, aussi bien par haine de la platitude que par humour. » Il suffit de feuilleter la collection de Documents dans l’ordre chronologique pour constater qu’après des débuts prudents l’accent fut mis sur ces articles du programme qui, à l’origine, paraissaient indiquer seulement dans quel esprit ouvert serait fait un périodique qui, pour l’essentiel, n’échapperait pas à ce que d’ordinaire on attend d’une revue d’art. Rapidement, sous l’impulsion de Bataille, l’irritant et l’hétéroclite si ce n’est l’inquiétant devinrent, plutôt que des objets d’étude, des traits inhérents à la publication elle-même, étrange amalgame dans la composition duquel entraient mains éléments saugrenus, ne fût-ce que par leur voisinage avec certains textes qui continuaient de refléter la science la plus austère ou avec des reproductions d’œuvres anciennes ou modernes dont la valeur ne prêtait guère à discussion.

C’est avec deux articles dignes, apparemment, de l’attaché au Cabinet des Médailles et du diplômé de l’Ecole des Chartes qu’il était, que Bataille fait ses débuts dans Documents : Le cheval académique, traitant de monnaies gauloises, et L’Apocalypse de Saint-Sever, description d’un manuscrit médiéval. Pourtant, des thèmes que Bataille développera ultérieurement s’y montrent déjà au grand jour : formes hirsutes (celles ici des figurations celtiques du cheval) représentant « une réponse de la nuit humaine, burlesque et affreuse, aux platitudes et aux arrogances des idéalistes » ; rôle tonifiant des « faits sales ou sanglants » (tels ceux qui apparaissent dans les chansons de geste ou dans des miniatures comme celles de Saint-Sever).

Dans le numéro 3, avec Le langage des fleurs, au titre paradoxalement idyllique, Bataille donne une première esquisse de la philosophie agressivement anti-idéaliste qui fut la sienne, sous des formes diverses, jusqu’au moment où après s’être penché longuement sur la notion de sacré il commença d ’élaborer cette mystique de l’« impossible » (soit de ce qui échappe aux limites instaurées pour écouter toute menace contre l’utilisation du possible) et cette doctrine, ou plutôt cette anti-doctrine — du « non-savoir » avec lesquelles, parvenu à son entière maturité, il dépassa la fureur iconoclaste de ses révoltes de jeunesse et fut à même de dispenser à ceux qui voulaient l’entendre un enseignement plus efficace dans la mesure même où il était nourri de plus d’expérience et de savoir en même temps que mieux contrôlé. Cet article qu’on peut dire inaugural est l’occasion, pour son auteur, de montrer quelques reproductions de formes végétales incongrues (comme si l’incongruité n’était pas affaire de jugement mais donnée dans la nature même) et d’évoquer, pour finir, le geste fameux du marquis de Sade effeuillant des roses sur une fosse à purin. Toutefois, il faut attendre jusqu’au numéro 4 pour voir Bataille — paysan obstiné, qui peut n’avoir l’air de rien mais pour autant ne lâche pas son idée — se décider à mettre cartes sur table .

Illustré de photographies dont l’une, prise en 1905, montre une noce de petits bourgeois aux touches impossibles, les autres des gens de théâtre et autres personnages de la fin du siècle dernier tout au plus, mais aux tenues, poses ou physionomies incroyablement désuètes, Figure humaine est un vrai attentat que le présentateur de cette bouffonne galerie de créatures à l’aspect « follement improbable », mais qui ne sont autres que des hommes et des femmes qui pourraient être nos pères et mères, perpètre contre l’idée rassurante d’une nature humaine dont la continuité supposerait « la permanence de certaines qualités éminentes » et contre l’idée même de « faire entrer la nature dans l’ordre rationnel ». A peu d’intervalle suivra Le gros orteil, avec lequel Bataille met les pieds dans le plat (c’est le cas de le dire) : reproductions en pleine page de gros orteils amis et commentaire établissant que si le pied est frappé de tabous et est l’objet d’un fétichisme dans le domaine érotique, c’est parce qu’il rappelle à l’homme, dont les pieds se situent dans la boue et dont la tête s’élève vers le ciel, que sa vie n’est qu’un « mouvement de va-et-vient de l’ordure à l’idéal et de l’idéal à l’ordure ». Cette passion anti-idéaliste trouvera son expression achevée das Le bas matérialisme et la gnose, texte d’inspiration manichéenne consacré en principe à des intailles gnostiques : renvoyant dos à dos « Dieu abstrait (ou simplement idée) et matière abstraite, le gardien-chef et les murs de la prison », Bataille reconnait dans les divinités monstrueuses qui sont représentées sur ces pierres — un acéphale entre autres, motif auquel il accordera plus tard une haute importance emblématique — « la figuration de formes dans lesquelles il est possible de voir l’image de cette matière basse, qui seule, par son incongruité et par un manque d’égard bouleversant, permet à l’intelligence d’échapper à la contrainte de l’idéalisme ».

En tant que magazine d’art, Documents ne laissait pas de remplir son programme. D’effectifs « documents » (tels ceux relatifs au scandale qu’un Courbet et un Manet avaient suscité en leur temps ou tel texte inédit du cubiste Juan Gris) y trouvaient une juste place. La production présente d’artistes renommés ou déjà presque reconnus y était envisagée sous des angles nouveaux par rapport à ceux qu’en règle générale adoptent les écrivains d’art, et ce thème inépuisable Picasso avait fourni la matière d’un numéro spécial auquel le grand sociologue Marcel Mauss n’avait pas dédaigné de collaborer. De surcroît, il s’avère par exemple que Documents aura été, au moins en France, la première revue à rendre hommage au génie d’un Antoine Caron — entre autres artistes anciens alors pratiquement ignorés — ainsi qu’à s’attacher aux inconnus qu’étaient, à cette époque de leurs débuts Alberto Giacometti, Gaston-Louis Roux, sans compter Salvador Dali (qui bientôt au grand dam de Bataille rejoindrait les surréalistes). Qu’il fut question de faits souvent très marginaux mais qui relevaient plus ou moins immédiatement de l’esthétique et entraient dans le champ de l’ethnographie ou du folklore ne s’écartait pas de la ligne théoriquement prévue et, quant à sa participation écrite, Bataille lui-même — quelles que fussent les conclusions auxquelles il aboutissait — jouait, somme toute, le jeu en prenant l’analyse des formes ou l’analyse iconographique comme point de départ de la plupart de ses articles. Il est certain toutefois que le public d’amateurs d’art auquel, au premier chef, la revue était destinée se trouvait dérouté non seulement par la teneur des textes de Bataille et de ses compagnons les plus proches, mais par ce qui, à la fin de ces années 20 , était sur le plan revue d’art une rupture choquante avec les usages : le vif intérêt porté au music-hall afro-américain, voire même parisien, au jazz, au cinéma parlant qui en était encore à ses premiers balbutiements, à de belles stars d’Outre-Atlantique, à telle vedette de la chanson de café-concert, à l’imagerie populaire style couvertures de Fantômas ou d’illustrés à faits-divers et à d’autres sujets périphériques (monuments anachroniques de nos jardins et de nos places, livres enfantins, masques de Mardi-Gras), à cela s’adjoignant la présence de photographies que Bataille — non sans quelque espièglerie — introduisait en raison seulement de ce qu’elles avaient d’insolite, voire de grotesque ou de terrible. L’étonnante saint-sulpicerie qui a proliféré à Lisieux avec le culte de la petite sœur Thérèse était apparue, à Bataille et à certains d’entre nous, comme un sujet particulièrement digne d’être traité, de sorte que nous étions allés nous documenter sur place un jour de pèlerinage ; mais notre bailleur de fonds s’opposa à la publication que nous avions envisagée, vu le tour sacrilège que la chose n’eût pas manqué de prendre.

Hébergés dans les locaux d’une entreprise où nous faisions figure d’enclave farfelue, mal organisés par nous-mêmes et divisés en tendances (ce qui tenait au caractère composite de notre équipe et explique en partie la bigarrure d’une revue abruptement carpe et lapin bien plutôt qu’éclectique), incapables d’assurer à nos numéros la mise en page brillante qui en eût arrondi les angles, nous fûmes finalement lâchés par notre éditeur, que le non-conformisme du magazine qu’il finançait amusait dans une certaine mesure (le flattant, peut-être, autant qu’il l’effrayait) mais qui, néanmoins, l’eût aimé plus rentable.

Dans le dernier numéro, Bataille consacre à Van Gogh un long article qui établit une liaison entre l’affaire de l’oreille coupée et le thème solaire présent dans l’œuvre du peintre sous des formes tantôt directes tantôt détournées. L’on sait de quel poids le thème du soleil aveuglant associé à celui du sacrifice comme projection hors de soi dans l’extase ou dans la mort pèse sur l’œuvre entier de l’écrivain qui, cédant sur quelques points mais intraitable dès qu’il voulait mettre le lecteur en face d’une chose confondante, fut le meneur de jeu au cours de cette bizarre partie de qui-perd-gagne, l’aventure Documents.

Ce périodique, dont la plupart des collaborateurs de base (Bataille et ses acolytes avec leurs écrits baroques et presque toujours outrecuidants d’une manière ou d’une autre Einstein aussi avec sa langue ardue et à peu près intraduisible) semblaient payés pour lui donner une allure « impossible » chacun suivant son caractère, prouva son impossibilité au sens strict en n’allant pas au delà de son quinzième numéro.

Est-ce vainement jouer sur les mots que définir ainsi le parcours effectué par Georges Bataille durant les trente et quelques années d’une vie littéraire encore en gestation lorsque je l’ai connu : après avoir été l’homme impossible que fascinait ce qu’il pouvait découvrir de plus inacceptable et qui fit Documents en le défaisant élargit ses vues (selon sa vieille idée de dépasser le non ! de l’enfant qui trépigne) et, sachant qu’un homme n’en est totalement un que s’il cherche sa mesure dans cette démesure, se fit l’homme de l’Impossible, avide d’atteindre le point ou — dans le vertige dionysiaque — haut et bas se confondent et où la distance s’abolit entre le tout et le rien .

Mais il est probablement ridicule, s’agissant de Bataille, de vouloir définir un parcours comme si sa pensée avait été assez pauvrement linéaire pour comporter un point de départ et un point d’arrivée. En se plaçant dès l’origine sous le signe l’impossible, Bataille a créé autour de lui une marge infranchissable et rendu, notamment, impossible à l’ami qui signe ces lignes d’y faire passer autre chose qu’un reflet très pâle et très incertain de l’ami disparu.

MICHEL LEIRIS

Dans le même numéro 195-196 de Critique publié un an après la mort de Bataille [4], Raymond Queneau raconte ce que fut la découverte de Hegel pour Bataille et lui-même. Là encore, il faut remonter à l’époque de Documents.

Premières confrontations avec Hegel

[...] Georges Bataille qui fit des études d’archiviste et non de philosophe, se confronte avec Hegel, dès ses premiers articles de Documents en 1929. Il s’y affirme aussitôt anti-hégelien, et sur, un point qui n’était pas de connaissance courante à l’époque : il y soutient que l’animal a une “histoire” (et pas seulement l’homme), ce qui l’amène – dialectiquement – à une position hégelienne, puisqu’alors il y aurait une sorte de dialectique de la nature. Dans Le Langage des fleurs (n° 3), il fait une allusion à l’« aveuglement » des « prérogatives de l’abstraction » ; il y revient avec plus de force dans le n° 4 (Figure humaine) où apparaît « la mouche sur le nez de l’orateur » qui irrita Breton. Cette apparition est, pour Bataille, aussi choquante que l’apparition d’un fantôme 1900 dans la continuité de l’Univers scientifique — ou que celle du moi dans toute métaphysique. Il continue (et l’on verra qu’il n’a de la dialectique hégélienne qu’une conception conventionnelle assez excusable alors) :

[...] Georges Bataille qui fit des études d’archiviste et non de philosophe, se confronte avec Hegel, dès ses premiers articles de Documents en 1929. Il s’y affirme aussitôt anti-hégelien, et sur, un point qui n’était pas de connaissance courante à l’époque : il y soutient que l’animal a une “histoire” (et pas seulement l’homme), ce qui l’amène – dialectiquement – à une position hégelienne, puisqu’alors il y aurait une sorte de dialectique de la nature. Dans Le Langage des fleurs (n° 3), il fait une allusion à l’« aveuglement » des « prérogatives de l’abstraction » ; il y revient avec plus de force dans le n° 4 (Figure humaine) où apparaît « la mouche sur le nez de l’orateur » qui irrita Breton. Cette apparition est, pour Bataille, aussi choquante que l’apparition d’un fantôme 1900 dans la continuité de l’Univers scientifique — ou que celle du moi dans toute métaphysique. Il continue (et l’on verra qu’il n’a de la dialectique hégélienne qu’une conception conventionnelle assez excusable alors) :

« On n’insistera jamais assez sur les formes concrètes de ces disproportions [du visage humain]. Il est trop facile de réduire l’antinomie abstraite du moi et du non-moi, la dialectique hégélienne ayant été imaginée tout exprès pour opérer ces escamotages. Il est temps de constater que les plus criantes révoltes se sont trouvées récemment à la merci de propositions aussi superficielles que celle qui donne l’absence de rapport comme un autre rapport [suit une citation de Tzara]. Ce paradoxe emprunté à Hegel avait pour but de faire entrer la nature dans l’ordre rationnel ; en donnant chaque apparition contradictoire comme logiquement déductible, de sorte qu’à tout prendre, la raison n’aurait plus rien de choquant à concevoir. Les disproportions ne seraient que l’expression de l’être logique qui, dans son devenir, procède par contradiction. »

Et il conclut :

« Il est impossible de réduire l’apparition de la mouche sur le nez de l’orateur à la prétendue contradiction logique du moi et du tout métaphysique ; pour Hegel cette apparition fortuite devrait simplement être rapportée aux "imperfections de la nature". »

Ce qui est assez exact. L’ennemi est alors le panlogisme de Hegel, et le “parti pris de s’opposer comme une brute à tout système” n’a rien de systématique.

Il est permis de supposer que, parmi les intellectuels les mieux qualifiés de ces années vingt-cinq, peu d’entre eux se doutaient qu’il y avait un lien quelconque entre le communisme du couteau-entre-les-dents et la dialectique hégelienne. Barrès avait pu le savoir, mais c’était bien oublié. Breton découvrit le lien en 1925, me semble-t-il. La première allusion que fait Bataille au matérialisme dialectique date de 1930 ; on la trouve dans Le bas matérialisme et la gnose (n° 1 de la seconde série de Documents) ; mais Bataille signale aussitôt que cette fameuse dialectique dérive de « conceptions métaphysiques très anciennes, de conceptions entre autres développées par les gnostiques, à une époque où la métaphysique put être associée aux plus monstrueuses cosmogonies dualistes, et par là même étrangement abaissée ».

Il reprend le mot « réduire » à propos de l’hégélianisme, qu’il qualifie d’« extraordinaire » et « très parfait » système de réduction. Il est donc évident que « c’est seulement à l’état réduit et émasculé » qu’on retrouve « les éléments bas qui sont essentiels à la gnose ». Toutefois ces éléments jouent un rôle de destruction alors même que la destruction est donnée comme nécessaire à la constitution de la pensée. Dans le matérialisme dialectique, c’est la matière en bloc qui joue ce rôle de source de contradiction.

Pourquoi s’intéresser aux gnostiques ? Ils apportent, dit Bataille, des solutions « même en partie faussées » aux problèmes de notre époque. « Ceux qu’ils confrontèrent ne paraissent pas sensiblement différents des nôtres — qui sont ceux d’une société dont les principes originels sont devenus, dans un sens très précis, lettre morte, d’une société qui doit se mettre en cause et se renverser elle-même pour retrouver des motifs de force et d’adaptation. »

L’originalité du mal, l’« agitation répugnante » et le « pessimisme écoeurant des gnostiques », leur sinistre amour des ténèbres, « leur goût » monstrueux pour les archontes « obscènes », cette bassesse non-réductible : tout ce que Bataille souligné ainsi, c’est ce qui en lui correspond à une sorte de Kierkegaard noir. Inutile dire qu’à cette époque, Kierkegaard est aussi peu connu que Hegel.

Dans la dernière partie de cet article (Le bas matérialisme et la gnose), un des plus significatifs que Bataille ait écrits, il esquisse une sorte d’anti-hégélianieme dialectique : la raison (et le moi) ne peuvent se soumettre qu’à ce qui est le plus bas et ne peut singer aucune autorité, la raison ne peut non plus « limiter » la matière (qui fondait alors sa « valeur de principe supérieur »), la « matière basse » est « extérieure et étrangère aux aspirations et idéals humains et refuse de se laisser réduire... » On confond « l’esprit humain et l’idéalisme devant quelque chose de bas dans la mesure où l’on reconnaît que les principes supérieurs n’y peuvent rien. »

Dans le n° 2 (Les écarts de la Nature), Bataille revient à cette cette « dialectique de la nature » qui ne serait pas seulement une « réduction » des « monstruosités » : « Sans aborder ici la question des fondements métaphysiques d’une dialectique quelconque, il est permis d’affirmer que la détermination d’un développement dialectique de faits aussi concrets que les formes visibles seraient littéralement bouleversante. »

Dans la contribution de Bataille aux numéros suivants de Documents, on ne trouve aucune allusion à Hegel (s. e. o. o.). L’année suivante, il collaborera à la Critique sociale de Souvarine. [...]

Raymond Queneau, Premières confrontations avec Hegel.

Documents n°2

Le 7 février 1930 Picasso peint un petit tableau aux couleurs violentes, une Crucifixion. Il a conçu ce tableau après avoir lu dans le numéro 2 de la revue Documents, publiée en mai 1929, un article de Georges Bataille consacré à un manuscrit du IXe siècle, L’Apocalypse de Saint Sever. Cet article est illustré par six reproductions qu’on trouve — en noir et blanc — à la fin du Tome I des Oeuvres complètes de Georges Bataille.

Une des figures de l’Apocalypse de Saint Sever reproduite dans Documents et commentée par Bataille. Picasso s’en inspirera pour sa Crucifixion de 1930 [5].

Satan et les sauterelles, Documents n°2 [6].

ZOOM : cliquer sur l’image.

L’auteur probable du manuscrit : un peintre du nom de Stephanus Garsia.

Bataille écrit à son propos :

« On ne sait si ce peintre était espagnol ou français mais, même s’il était français par le sang, il appartient à l’Espagne par la peinture. »

et aussi :

« C’est l’horreur — c’est-à-dire le sang, la tête coupée, la mort violente et tous les jeux bouleversants des viscères vivants tranchés — qui constitue apparemment l’élément même de ces peintures [...] »

Pourtant :

« l’horreur n’entraîne aucune complaisance pathologique. »

Sans doute est-ce cela ce qui retiendra l’attention de Picasso (espagnol par le sang, espagnol et français par la peinture).

Dans le numéro 3 de la revue Documents (deuxième année, 1930), conçu en « Hommage à Picasso », Bataille évoque le culte de Mithra.

Soleil pourri

Le soleil, humainement parlant (c’est-à-dire en tant qu’il se confond avec la notion de midi) est la conception la plus élevée. C’est aussi la chose la plus abstraite, puisqu’il est impossible de le regarder fixement à cette heure-là. Pour achever de décrire la notion de soleil dans l’esprit de celui qui doit l’émasculer nécessairement par suite de l’incapacité des yeux, il faut dire que ce soleil-là a poétiquement le sens de la sérénité mathématique et de l’élévation d’esprit. Par contre si, en dépit de tout, on le fixe assez obstinément, cela suppose une certaine folie et la notion change de sens parce que, dans la lumière, ce n’est plus la production qui apparaît, mais le déchet, c’est-à-dire la combustion, assez bien exprimée, psychologiquement, par l’horreur qui se dégage d’une lampe à arc en incandescence. Pratiquement le soleil fixé s’identifie à l’éjaculation mentale, à l’écume aux lèvres et à la crise d’épilepsie. De même que le soleil précédent (celui qu’on ne regarde pas) est parfaitement beau, celui qu’on regarde peut être considéré comme horriblement laid. Mythologiquement, le soleil regardé s’identifie avec un homme qui égorge un taureau (Mithra), avec un vautour qui mange le foie (Prométhée) ; celui qui regarde avec le taureau égorgé ou avec le foie mangé. Le culte mithriaque du soleil aboutissait à une pratique religieuse très répandue : on se mettait nu dans une sorte de fosse couverte d’un clayonnage de bois sur lequel un prêtre égorgeait un taureau ; ainsi on recevait tout à coup une belle douche de sang chaud, accompagnée d’un bruit de lutte du taureau et de meuglements : simple moyen de recueillir moralement les bienfaits du soleil aveuglant. Bien entendu le taureau lui-même est aussi pour sa part une image du soleil, mais seulement égorgé. Il en est de même du coq dont l’horrible cri, particulièrement solaire, est toujours voisin d’un cri d’égorgement. On peut ajouter que le soleil a encore été exprimé mythologiquement par un homme s’égorgeant lui-même et enfin par un être anthropomorphe dépourvu de tête. Tout ceci aboutit à dire que le summum de l’élévation se confond pratiquement avec une chute soudaine, d’une violence inouïe. Le mythe d’Icare est particulièrement expressif du point de vue ainsi précisé : il partage clairement le soleil en deux, celui qui luisait au moment de l’élévation d’Icare et celui qui a fondu la cire, déterminant la défection et la chute criarde quand Icare s’est approché trop près.

Cette distinction entre deux soleils d’après l’attitude humaine a une importance particulière du fait que, dans ce cas, les mouvements psychologiques décrits ne sont pas des mouvements détournés et atténués dans leur impulsion par des éléments secondaires. Mais ceci indique d’autre part qu’il serait a priori ridicule de chercher à déterminer des équivalences précises de tels mouvements dans une activité aussi complexe que la peinture. Toutefois, il est possible de dire que la peinture académique correspondait à peu près à une élévation d’esprit sans excès. Dans la peinture actuelle au contraire la recherche d’une rupture de l’élévation portée à son comble, et d’un éclat à prétention aveuglante a une part dans l’élaboration, ou dans la décomposition des formes, mais cela n’est sensible, à la rigueur, que dans la peinture de Picasso.

Georges Bataille, Documents n° 3 « Hommage à Picasso »

Oeuvres complètes, tome I, Gallimard, p. 230-231.

Picasso, Sous le soleil de Mithra. Exposition de la Fondation Pierre Gianadda, 2001.

Le langage des fleurs

Karl Blossfledt, Campanula Vidali, Documents 3, 1929.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Il est vain d’envisager uniquement dans l’aspect des choses les signes intelligibles qui permettent de distinguer divers éléments les uns des autres. Ce qui frappe des yeux humains ne détermine pas seulement la connaissance des relations entre les divers objets, mais aussi bien tel état d’esprit décisif et inexplicable. C’est ainsi que la vue d’une fleur dénonce, il est vrai, la présence de cette partie définie d’une plante ; mais il est impossible de s’arrêter à ce résultat superficiel : en effet, la vue de cette fleur provoque dans l’esprit des réactions beaucoup plus conséquentes du fait qu’elle exprime une obscure décision de la nature végétale. Ce que révèlent la configuration et la couleur de la corolle, ce que trahissent les salissures du pollen ou la fraîcheur du pistil, ne peut sans doute pas être exprimé adéquatement à l’aide du langage ; toutefois, il est inutile de négliger, comme on le fait généralement, cette inexprimable présence réelle, et de rejeter comme une absurdité puérile certaines tentatives d’interprétation symbolique.

Que la plupart des juxtapositions du langage des fleurs aient un caractère fortuit et superficiel, c’est là ce qu’on pourrait prévoir avant même de consulter la liste traditionnelle. Si le pissenlit signifie expansion, le narcisse égoïsme ou l’absinthe amertume, on en voit trop facilement la raison. Il ne s’agit pas visiblement d’une divination du sens secret des fleurs, et l’on discerne immédiatement la propriété bien connue ou la légende qu’il a suffi d’utiliser. On chercherait d’ailleurs en vain des rapprochements qui témoignent d’une façon frappante de l’intelligence obscure des choses qui est ici en question. Peu importe, en somme, que l’ancolie soit l’emblème de la tristesse, la gueule de loup des désirs, le nénuphar de l’indifférence… Il paraît opportun de reconnaître que de telles approximations peuvent être renouvelées à volonté, et il suffit de réserver une importance primordiale à des interprétations beaucoup plus simples : ainsi celles qui lient la rose et l’euphorbe à l’amour. Non, sans doute, que ces deux fleurs exclusivement puissent désigner l’amour humain : même s’il y a là une correspondance plus exacte (comme lorsqu’on fait dire à l’euphorbe cette phrase : « C’est vous qui avez éveillé mon cœur », si troublante, exprimée par une fleur aussi louche), c’est à la fleur en général, plutôt qu’à telle ou telle d’entre les fleurs, qu’on est tenté d’attribuer l’étrange privilège de déceler la présence de l’amour.

Mais cette interprétation risque de sembler peu surprenante : en effet, l’amour peut être donné, dès l’abord, comme la fonction naturelle de la fleur. Ainsi, la symbolisation serait due, ici encore, à une propriété distincte, non à l’aspect frappant obscurément la sensibilité humaine. Elle n’aurait donc qu’une valeur purement subjective. Les hommes auraient rapproché l’éclat des fleurs et leurs sentiments du fait que, de part et d’autre, il s’agit de phénomènes précédant la fécondation. Le rôle donné aux symboles dans les interprétations psychanalytiques corroborerait d’ailleurs une explication de cet ordre. En effet, c’est presque toujours un rapprochement accidentel qui rend compte de l’origine des substitutions dans les rêves. On connaît suffisamment, entre autres, le sens donné à des objets selon qu’ils sont pointus ou creux.

On se débarrasserait ainsi à bon compte d’une opinion suivant laquelle les formes extérieures, qu’elles soient séduisantes ou horribles, décèleraient dans tous les phénomènes certaines décisions capitales que les décisions humaines se borneraient à amplifier. Il y aurait ainsi lieu de renoncer immédiatement à la possibilité de substituer l’aspect au mot comme élément de l’analyse philosophique. Or, il serait facile de montrer que le mot permet seulement d’envisager dans les choses les caractères qui déterminent une situation relative, c’est-à-dire les propriétés qui permettent une action extérieure. Cependant, l’aspect introduirait les valeurs décisives des choses…

En ce qui concerne les fleurs, il apparaît au premier abord que leur sens symbolique n’est pas nécessairement dérivé de leur fonction. Il est évident, en effet, que si l’on exprime l’amour à l’aide d’une fleur, c’est la corolle, plutôt que les organes utiles, qui devient le signe du désir.

Mais ici, une objection spécieuse peut être opposée à l’interprétation par la valeur objective de l’aspect. En effet, la substitution d’éléments juxtaposés aux éléments essentiels est conforme à tout ce que nous savons spontanément des sentiments qui nous animent, l’objet de l’amour humain n’étant jamais l’organe, mais la personne qui lui sert de support. Ainsi, l’attribution de la corolle à l’amour serait facilement explicable : si le signe de l’amour est déplacé du pistil et des étamines aux pétales qui les entourent, c’est parce que l’esprit humain est habitué à opérer ce déplacement quand il s’agit des personnes. Mais, bien qu’il y ait dans les deux substitutions un parallélisme indiscutable, il faudrait prêter à quelque Providence puérile un singulier souci de répondre aux manies des hommes : comment expliquer, en effet, que ces éléments de parade automatiquement substitués dans la fleur aux organes essentiels se soient précisément développés d’une façon brillante.

Il serait plus simple, évidemment, de reconnaître les vertus aphrodisiaques des fleurs, dont l’odeur et la vue, depuis des siècles, éveillent les sentiments d’amour des femmes et des hommes. Quelque chose se propage au printemps dans la nature d’une façon éclatante, de la même façon que les éclats de rire gagnent de proche en proche, l’un provoquant ou redoublant l’autre. Bien des choses peuvent se transformer dans les sociétés humaines, mais rien ne prévaudra contre une vérité aussi naturelle : qu’une belle fille ou une rose rouge signifient l’amour.

Une réaction tout aussi inexplicable, tout aussi immuable, donne à la fille et à la rose une valeur très différente : celle de la beauté idéale. Il existe, en effet, une multitude de belles fleurs, la beauté des fleurs étant même moins rare que celle des filles et caractéristique de cet organe de la plante. Sans doute il est impossible de rendre compte à l’aide d’une formule abstraite des éléments qui peuvent donner cette qualité à la fleur. Toutefois, il n’est pas sans intérêt d’observer que si l’on dit que les fleurs sont belles, c’est qu’elles paraissent conformes à ce qui doit être, c’est-à-dire qu’elles représentent, pour ce qu’elles sont, l’idéal humain.

Du moins à première vue et dans l’ensemble : en effet, la plupart des fleurs n’ont qu’un développement médiocre et se distinguent à peine du feuillage, certaines mêmes sont déplaisantes sinon hideuses. D’autre part, les fleurs les plus belles sont déparées au centre par la tache velue des organes sexués. C’est ainsi que l’intérieur d’une rose ne répond nullement à sa beauté extérieure, que si l’on arrache jusqu’au dernier les pétales de la corolle, il ne reste plus qu’une touffe d’aspect sordide. D’autres fleurs, il est vrai, présentent des étamines très développées, d’une élégance indéniable, mais si l’on avait recours, une fois encore, au sens commun, il apparaîtrait que cette élégance est celle du diable : ainsi certaines orchidées grasses, plantes si louches qu’on est tenté de leur attribuer les perversions humaines les plus troubles. Mais plus encore que par la salissure des organes, la fleur est trahie par la fragilité de sa corolle : aussi, loin qu’elle réponde aux exigences des idées humaines, elle est le signe de leur faillite. En effet, après un temps d’éclat très court, la merveilleuse corolle pourrit impudiquement au soleil, devenant ainsi pour la plante une flétrissure criarde. Puisée à la puanteur du fumier, bien qu’elle ait paru y échapper dans un élan de pureté angélique et lyrique, la fleur semble brusquement recourir à son ordure primitive : la plus idéale est rapidement réduite à une loque de fumier aérien. Car les fleurs ne vieillissent pas honnêtement comme les feuilles, qui ne perdent rien de leur beauté, même après qu’elles sont mortes : elles se flétrissent comme des mijaurées vieillies et trop fardées et crèvent ridiculement sur les tiges qui semblaient les porter aux nues.

Il est impossible d’exagérer les oppositions tragi-comiques qui sont marquées au cours de ce drame de la mort indéfiniment joué entre terre et ciel, et il est évident qu’on ne peut paraphraser ce duel dérisoire qu’en introduisant, non tant comme une phrase, mais plus exactement comme une tache d’encre, cette banalité écœurante : que l’amour a l’odeur de la mort. Il semble, en effet, que le désir n’ait rien à voir avec la beauté idéale, ou plus exactement qu’il s’exerce uniquement pour souiller et flétrir cette beauté qui n’est pour tant d’esprits mornes et rangés qu’une limite, un impératif catégorique. On représenterait ainsi la fleur la plus admirable non, suivant le verbiage des vieux poètes, comme l’expression plus ou moins fade d’un idéal angélique, mais, tout au contraire, comme un sacrilège immonde et éclatant.

Il y a lieu d’insister sur l’exception que représente à cet égard la fleur sur la plante. En effet, dans l’ensemble, la partie extérieure de la plante, si l’on continue d’appliquer la méthode d’interprétation introduite ici, revêt une signification sans ambiguïté. L’aspect des tiges feuillues provoque généralement une impression de puissance et de dignité. Sans doute de folles contorsions des vrilles, de singulières déchirures du feuillage témoignent que tout n’est pas uniformément correct dans l’impeccable érection des végétaux. Mais rien ne contribue plus fortement à la paix du cœur, à l’élévation d’esprit et aux grandes notions de justice et de rectitude que le spectacle des champs et des forêts, les parties infimes de la plante, qui témoignent parfois d’un véritable ordre architectural, contribuant à l’impression générale. Aucune fêlure, semble-t-il, on pourrait dire stupidement aucun couac, ne trouble d’une façon notable l’harmonie décisive de la nature végétale. Les fleurs elles-mêmes, perdues dans cet immense mouvement du sol vers le ciel, sont réduites à un rôle épisodique, à une diversion d’ailleurs apparemment incomprise : elles ne peuvent que contribuer, en brisant la monotonie, à la séduction inéluctable produite par l’impulsion générale de bas en haut. Et il ne faudrait pas moins, pour détruire l’impression favorable, que la vision fantastique et impossible des racines qui grouillent, sous la surface du sol, écœurantes et nues comme la vermine.

En effet, les racines représentent la contre-partie parfaite des parties visibles de la plante. Alors que celles-ci s’élèvent noblement, celles-là, ignobles et gluantes, se vautrent dans l’intérieur du sol, amoureuses de pourriture comme les feuilles de lumière. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que la valeur morale indiscutée du terme bas est solidaire de cette interprétation systématique du sens des racines : ce qui est mal est nécessairement représenté, dans l’ordre des mouvements, par un mouvement du haut vers le bas. C’est là un fait qu’il est impossible d’expliquer si l’on n’attribue pas de signification morale aux phénomènes naturels, auxquels cette valeur est empruntée, en raison, précisément, du caractère frappant de l’aspect, signe des mouvements décisifs de la nature.

Il semble d’ailleurs impossible d’éliminer une opposition aussi flagrante que celle qui différencie la tige et la racine. Une légende, en particulier, témoigne de l’intérêt morbide qui a toujours été plus ou moins marqué pour les parties qui s’enfonçaient dans la terre. Sans doute, l’obscénité de la mandragore est fortuite, comme d’ailleurs la plupart des interprétations symboliques particulières, mais ce n’est pas par hasard qu’une accentuation de cet ordre, ayant pour conséquence une légende de caractère satanique, porte sur une forme évidemment ignoble. On connaît, par ailleurs, les valeurs symboliques de la carotte et du navet.

Il était plus difficile de montrer que la même opposition apparaissait en un point isolé de la plante, dans la fleur, où elle prend une signification dramatique exceptionnelle.

Il ne peut se présenter aucun doute : la substitution des formes naturelles aux abstractions employées couramment par les philosophes apparaîtra non seulement étrange, mais absurde. Il importera probablement assez peu que les philosophes eux-mêmes aient souvent dû recourir, bien qu’avec répugnance, à des termes qui empruntent leur valeur à la production de ces formes dans la nature, comme lorsqu’ils parlent de bassesse. Aucun aveuglement n’embarrasse lorsqu’il s’agit de défendre les prérogatives de l’abstraction. Cette substitution risquerait d’ailleurs d’entraîner beaucoup trop loin : il en résulterait, en premier lieu, un sentiment de liberté, de libre disponibilité de soi-même dans tous les sens, absolument insupportable pour la plupart ; et une dérision troublante de tout ce qui est encore, grâce à de misérables élusions, élevé, noble, sacré… Toutes ces belles choses ne risqueraient-elles pas d’être réduites à une étrange mise en scène destinée à rendre les sacrilèges plus impurs ? Et le geste confondant du marquis de Sade enfermé avec les fous, qui se faisait porter les plus belles roses pour en effeuiller les pétales sur le purin d’une fosse, ne recevrait-il pas, dans ces conditions, une portée accablante ?

Georges Bataille, Documents n° 3

Oeuvres complètes, tome I, Gallimard, p. 173-178.

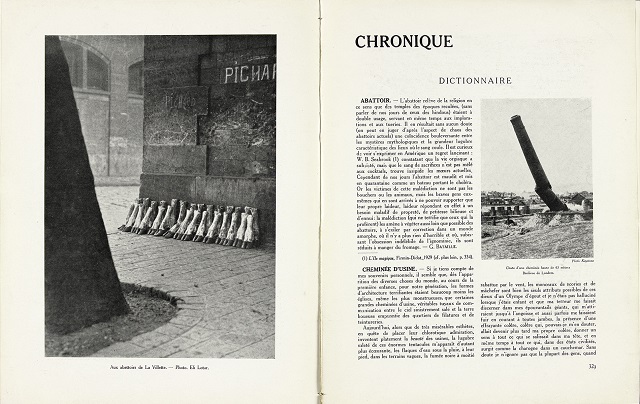

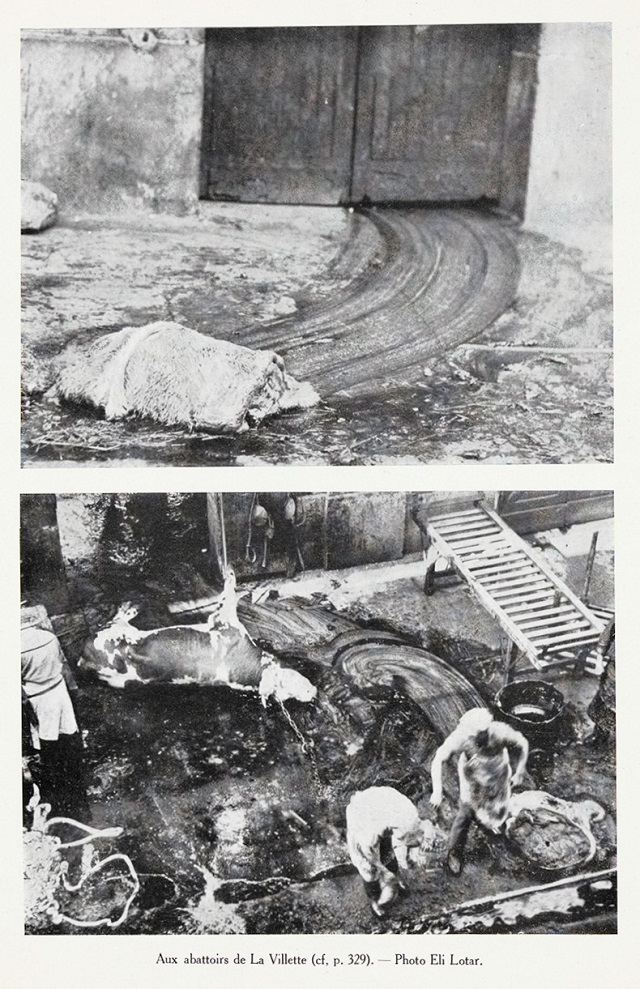

Abattoir. En 2019, lors de l’exposition « Francis Bacon en toutes lettres » du centre Pompidou, on pouvait entendre, dans une petite salle, cet extrait de Documents n°6 (novembre 1929, p. 329). Il n’a pas été censuré. Inutile de dire que cela pourrait choquer certains esprits rousseauistes d’aujourd’hui (et dire cela ne justifie en rien l’ignominie et l’horreur de la maltraitance animale relevées et dénoncées dans certains abattoirs industriels).

Abattoir

Documents n° 6, novembre 1929.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Lecture par Mathieu Amalric.

« ABATTOIR. L’abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées, (sans parler de nos jours de ceux des hindous) étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. Il en résultait sans aucun doute (on peut en juger d’après l’aspect de chaos des abattoirs actuels) une coïncidence bouleversante entre les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule. Il est curieux de voir s’exprimer en Amérique un regret lancinant : W. B. Seabrook, constatant que la vie orgiaque a subsisté, mais que le sang de sacrifices n’est pas mêlé aux cocktails, trouve insipide les mœurs actuelles. Cependant de nos jours l’abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d’ennui : la malédiction (qui ne terrifie que ceux qui la profèrent) les amène à végéter aussi loin que possible des abattoirs, à s’exiler par correction dans un monde amorphe, où il n’y a plus rien d’horrible et où, subissant l’obsession indélébile de l’ignominie, ils sont réduits à manger du fromage. »

Documents n° 6, novembre 1929.

ZOOM : cliquer sur l’image.

G. Bataille, Les larmes d’Éros, Pauvert, 1961-1971, p. 215.

Francis Bacon, Two Figures, 1953, d’après Edward Muybridge, Wrestlers, vers 1880.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le numéro 488 d’art press (mai 2021) consacre un article à la réédition de la revue Documents.

art press 488, p. 92.

ZOOM : cliquer sur l’image.

art press 488, p. 93.

ZOOM : cliquer sur l’image.

LIRE AUSSI :

Jean Jamin, Documents revue. La part maudite de l’ethnographie

Jean Jamin, Documents revue. La part maudite de l’ethnographie

Magali Tirel, Floralies batailliennes

Magali Tirel, Floralies batailliennes

Coline Bidault, La présentation des objets africains dans Documents (1929/1930)

Coline Bidault, La présentation des objets africains dans Documents (1929/1930)

Christophe Gauthier, Documents : de l’usage érudit à l’image muette

Christophe Gauthier, Documents : de l’usage érudit à l’image muette

Juliette Feyel, La résurgence du sacré : Georges Bataille et Documents (1929-1930)

Juliette Feyel, La résurgence du sacré : Georges Bataille et Documents (1929-1930)

Tomasz Swoboda, Le masque dans la revue Documents (1929-1930)

Tomasz Swoboda, Le masque dans la revue Documents (1929-1930)

Émile Bordeleau-Pitre, Dictionnaire critique de Georges Bataille et al.

Émile Bordeleau-Pitre, Dictionnaire critique de Georges Bataille et al.

![]() L’Abattoir de l’absolu ou Georges Bataille et la revue Documents

L’Abattoir de l’absolu ou Georges Bataille et la revue Documents

[1] Cf. Georges Sebbag, Bataille Leiris Einstein. Le Moment Documents (1929-1931) et le site de Georges Sebbag.

[3] Fondateur en 1994, avec quelques amis rémois, d’une association qui voulait rappeler que Bataille vécut sa jeunesse à Reims, c’est sans doute le souvenir de l’article de Leiris qui m’incita à proposer qu’on l’intitulât « L’impossible ». C’était être lucide. Devant la surdité de la bourgeoisie rémoise et de ses élus, l’association se saborda assez rapidement après avoir organisé une série de conférences — avec Michel Surya (biographe de Bataille), Serge Valdinoci (philosophe), Alain Pandolfo (psychanalyste) et d’autres dont j’ai oublié le nom — pour le centenaire de la naissance de Bataille en 1997.

[4] Cf. Hommage à Bataille.

[5] Voir mon additionnel commentaire du 13 novembre 2007.

[6] On peut retrouver certaines reproductions, en couleurs, sur Beatus de Saint Sever.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

4 Messages

Cette image commémore la motion de boyottage de la marchandisation de l’art que nous préseentions en mai 68 dans le grand amphi de l’Institut d’Art et d’Archéologie. Elle vient en complément de notre message du 12 septembre 2022.

« Bataille y critique même la commercialisation de l’avant-garde qu’il fait commencer à 1928, date où, selon lui, ses productions ont perdu toute valeur d’usage pour "entrer à la bourse des valeurs d’échange » (Denis Hollier, Les dépossédés).

Nous trouvons un reflet de la position de Bataille dans notre message ‘’Un souvenir de l’Ecole des Beaux-Arts’’ de la note d’Albert Gauvin « Marcelin Pleynet et l’Ecole des Beaux-A1rts ».

Voir en ligne : http://theoriedelapratique.hautetfo...

Un ami me signale que le numéro de septembre-octobre de la revue Europe est consacré à Bataille. Un cahier est également consacré à Jean-Luc Steinmetz. LIRE ICI.

Penser le primitif et la sculpture.

La revue « Documents » (1929-1931)

La revue « Documents » reste pour beaucoup l’insolente revue de Georges Bataille. Relire l’ensemble des articles révèle une problématique négligée : l’écriture de l’objet sculpté. Comment cette écriture s’adosse à une idéologie, comment cette idéologie reconduit des concepts qui touchent à l’origine de l’humanité : archaïque, primitif, évolution… Ces concepts ont une connotation raciale évidente, mais tous les auteurs ne les emploient pas dans le même sens. Relire « Documents » aujourd’hui permet de réintégrer ce « magazine d’art » dans les divisions politiques de l’Europe. On y découvre aussi des ressemblances inattendues entre les langages de l’archéologie et de l’ethnologie, bien que celle-ci semble seule en mesure de se réinventer.

LIRE ICI.