Michel Leiris commence « Ce que m’ont dit les peintures de Francis Bacon » en citant Rimbaud (et significativement un extrait d’une des Illuminations les plus énigmatiques, au titre anglais, sans doute repris de Shakespeare, Bottom [1]) :

« Je fus, au pied du baldaquin supportant ses bijoux adorés et ses chefs-d’œuvre physiques, un gros ours aux gencives violettes et au poil chenu de chagrin, les yeux aux cristaux et aux argents des consoles. »

Arthur Rimbaud, Illuminations.

- Leiris et Bacon en 1970.

Voici le début (c’est moi qui souligne) :

« Saisir, non ce que disent à l’historien d’art, mais ce que m’ont dit les peintures de Francis Bacon, cela paraît simple et demander seulement une écoute attentive, comme l’aura été mon regard. Mais si je dois, pour aller jusqu’au bout de cette saisie, traduire en phrases ce qui m’a été transmis en un langage dont le propre est d’opérer bouche cousue et sur l’instant, je risque fort de m’égarer : la plupart de ces peintures ne m’apparaissent ni comme des constructions dont l’analyse pourrait amener à mesurer tant soit peu la valeur, ni comme des illustrations susceptibles d’être légendées et prêtant à des commentaires qui permettraient d’en préciser le sens, voire de l’approfondir. Vivant leur vie, elles m’émeuvent en raison de cette vie, dont l’artiste semble avoir su les doter et parce que je sens intensément leur présence... Or, quand je parle de cette vie qu’elles vivent et de cette faculté qu’elles ont d’imposer leur présence, je ne suis guère avancé : constater cela, n’est-ce pas constater seulement qu’en face d’elles je me trouve affronté au mystère même de la peinture, celui qui fait que certaines œuvres existent, alors qu’aux autres on n’accordera que l’existence neutre d’un objet mobilier, table ou chaise par exemple ? Qu’est-ce donc au juste que je veux dire et qu’est-ce que, confusément, j’admets comme allant de soi, quand j’en appelle au mot « présence » pour exprimer ce que j’ai ressenti, alors que je ne connaissais guère Francis Bacon qu’à travers ce que sa peinture donne à lire de lui ?

Je l’ai déjà reconnu implicitement, « présence », au sens où je l’entends, désigne autre chose que la seule présence du tableau dans la portion d’espace où je suis. C’est une présence qui me semble vivante, tout en se distinguant non seulement de celle des objets inanimés, mais de celle d’un être vivant auquel je ferais face. Présence de quelque chose que je sais tableau figurant quelque chose — car il en est toujours ainsi avec les toiles de Bacon — et qui capte mon attention, ni comme œuvre peinte simplement digne d’être admirée, ni parce que cette œuvre me rend expressément présent ce qu’elle figure (un trompe-l’œil, s’il s’agissait de cela, ferait bien mieux l’affaire et je n’éprouverais pas cette forte impression ou en éprouverais une tout autre s’il y avait présence réelle).

La présence dont je parle est bien celle du tableau, qui en tant que tel m’accroche plus solidement que ne ferait une photographie, et elle est fictivement celle de la chose figurée (le fait est, d’ailleurs, que je n’ai qu’indifférence à l’égard des tableaux dans lesquels rien du monde extérieur ne m’est montré, serait-ce avec des détours). Mais cette présence n’est pas seulement cela. Elle est à la fois présence globale du tableau, présence illusoire du figuré et présence manifeste, dans ce qui s’ouvre à ma vue, des traces d’un combat : celui que l’artiste a mené pour aboutir au tableau sur lequel l’élément de départ devait s’inscrire, non pas à la sèche manière d’un diagramme ou d’un document, mais de la façon la plus convaincante qui soit pour la sensibilité du spectateur. Présence, en somme, de l’œuvre et de son sujet, mais aussi présence lancinante du meneur de jeu et, enrobant le tout dans ce qu’elle a d’absolument vivant et immédiat, ma propre présence comme spectateur, puisque je suis tiré de ma trop habituelle neutralité et amené à une conscience aiguë d’ être là — rendu, en quelque sorte, présent à moi-même — par l’appât qui m’est tendu : cette représentation qu’un artiste me présente et qui, faite à sa mesure, au lieu de m’être offerte comme du prêt-à-porter, m’attache en ce qu’elle a de singulier en même temps que de tout proche, puisqu’elle évoque — presque toujours en ce qu’il a de plus familier, nos semblables — le monde où nous vivons tous, simplement décalé par rapport à moi, ce qui m’en est proposé étant passé par le cerveau et la main d’un autre. »

Michel Leiris, Francis Bacon : Face et profil (Albin Michel, 2004).

Vous pourriez penser que certaines phrases ont été écrites par Heidegger, mais c’est la main de Leiris qui a écrit ces lignes. Dans « Leiris », il y a « lire ». Il y aussi « iris » et ses multiples sens (« Membrane arrondie, rétractile et diversement pigmentée, située au centre de la partie antérieure de l’œil » ou encore : « Plante vivace de la famille des Iridacées, à feuilles en lames de sabre que l’on cultive pour ses grandes fleurs ornementales et odorantes (de couleur violette pour l’espèce commune) et pour son rhizome utilisé en parfumerie »). Lire n’est pas commenter. Leiris avait l’oeil, de l’oreille et du nez, nous dit Bacon dans ce portrait violacé de 1978.

Francis Bacon, Portrait de Michel Leiris, 1978.

Centre Pompidou Metz. Exposition Leiris & Co.

Photo A.G., 10 septembre 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Francis Bacon.

Photogramme de la vidéo projetée à la fin de l’exposition « Bacon en toutes lettres ».

ZOOM : cliquer sur l’image.

Une extrême liberté

par Philippe Sollers

Le XXe siècle, on s’en apercevra de plus en plus, est celui d’une entreprise de contrôle global de la représentation. Nous vivons la mise en place de ce pouvoir : tout doit être ramené à l’effet publicitaire, à la présence monocorde et colorisée de l’image, à une propagande de la marchandise par elle-même. Les régimes totalitaires ont d’abord manifesté cette volonté de façon sanglante : plus les crimes sociaux étaient énormes, plus les images diffusées étaient bien-pensantes, pures, morales, l’art servait le mensonge. Le mensonge, aujourd’hui, se sert de l’art. Celui-ci devient de plus en plus simple décoration ou animation culturelle. Francis Bacon aura été l’un des très rares artistes à refuser complètement cette instrumentation.

Sa bête noire, il y revient sans cesse, est l’illustration. Autrement dit : la peinture apparaît comme étant une image, mais n’est pas seulement une image. C’est un ensemble de gestes mettant en jeu le corps tout entier, son animalité, ses vibrations, ses sensations multiples, son jeu, ses passions. Exister est une passion. Ce n’est pas du tout par hasard si le thème de la crucifixion est traité par Bacon, après la deuxième guerre mondiale, comme une méditation subversive. Bien entendu, il s’agissait pour lui de se démarquer violemment de ce qu’il voyait venir : un expressionnisme dépressif ou bien (mais cela revient au même) une dérobade dans l’abstraction. La grandeur positive de Bacon (comme celle de Picasso) est dans cette contre-attaque vive, tranchante, physique, à l’opposé des voeux d’une société spectaculaire sourdement puritaine et qui a même trouvé le moyen d’intégrer l’imagerie pornographique ou les revendications des minorités sexuelles pour mieux établir sa domination. Je lisais récemment dans la presse italienne le énième procès fait à Picasso présenté, dans sa vie, comme "un génie du mal ". On croit rêver. La plupart du temps, Bacon vous est montré, lui, comme un écorché, un boucher, un écraseur, une boule de souffrance, un témoin de l’horreur : l’idéologie du spectacle s’exprime là à découvert. Bacon, bien entendu, est le contraire de cette caricature. C’est avant tout un artiste extrêmement intelligent, délicat, cultivé, raffiné. seulement voilà : il désillusionne. Nous vivons somnambuliquement à travers des écrans ; il les crève. Il réaffirme la force de l’acte créateur : rapidité, destruction, reconstruction. Bref, il dérange le grand et faux film dans lequel nous sommes priés de vivre. Comme Rodin, Cézanne, Giacometti, ou, encore une fois, Picasso, il a instauré, en sa faveur, un rapport de forces. Il a vécu comme il a voulu, ce qui, compte tenu de la singularité de sa vision, est presque incroyable. J’admire cela, beaucoup.

Francis Bacon, Autoportrait, 1971.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce grand peintre est un grand poète. La misère de la peinture, asservie au marché illustratif, est aussi, désormais, celle de la poésie moderne. J’ai fini par trouver bizarre que personne ne se soit demandé pourquoi Bacon, à plusieurs reprises, faisait référence à L’Orestie d’Eschyle. Un de ses seuls regrets, dit-il, est de n’avoir pas appris le grec classique. Question de rythme, d’énergie, d’immédiateté. Bacon ne "raconte" pas, il met en scène, il force la scène, c’est un dramaturge combinant le souci d’un ordre rigoureux (cubes, sphères) avec une convulsion virulente. L’expression d’Artaud, "théâtre de la cruauté", lui convient, à condition d’insister sur la maîtrise de son acte de dépense. Il est proche de Georges Bataille qui, comme par hasard, a aussi écrit une Orestie. La peinture est comme la poésie, la poésie est comme la peinture, toutes deux s’adressent, comme disait Bacon, "directement au système nerveux". En écrivant sur la peinture, on prend donc un risque majeur : être ou ne pas être dans le coup qui se joue. Je crois qu’on voit Van Gogh grâce à Artaud et Cézanne grâce à Rimbaud. De même pour Bacon : Eschyle gronde à travers lui, et, bien entendu, Shakespeare. Bacon n’a pas manqué, par exemple, d’attirer l’attention sur la fin de Macbeth. Il faut entendre la peinture pour ne pas s’aveugler sur elle. Un triptyque ou un portrait de Bacon, c’est une expérience intérieure qui n’en finit pas d’affirmer sa présence. Mais le tragique, ici, ouvre également sur la comédie. Il y a un fantastique humour dans cette oeuvre, humour qui était d’ailleurs celui de Bacon lui-même. L’humour, c’est ne jamais dire une banalité, c’est la forme aiguë du sérieux réel, la générosité même, autrement dit la couleur. Violence érotique et sérénité, le contraire de la violence répressive et pathétique ambiante.

La peinture nous donne plus ou moins de liberté. On ne devrait la juger que dans cette optique. Finalement, ce que manifeste Bacon, c’est que l’art et la vie ne font qu’un, que peindre et exister sont une seule et même démarche. Concentré et détaché, entouré de ses tableaux si vibrants d’intensité, il représente, dans l’affadissement et le conformisme de cette fin de siècle, une forme exceptionnelle de liberté. Il boit, il traîne, il est joueur, mais il n’arrête pas de travailler. Il a des amis, mais il est seul. Il méprise la société, mais il y est parfaitement à son aise. Il gagne de l’argent, mais il le flambe. Il est au comble de la lucidité, mais il ne s’intéresse qu’à la volupté. Il médite sur Michel-Ange et Vélasquez, mais il fait place à la sauvagerie la plus instinctive. Il ne s’occupe pas de politique, mais son oeuvre, par sa vérité concrète, est le démenti le plus cinglant à toutes les tentatives d’asservissement politique. Personne n’est plus anglais que lui, mais il est comme un poisson dans l’eau à Paris. Il ne croit à rien, et pourtant il brûle pour sa peinture. Il est homosexuel de façon ouverte, mais personne n’est plus dégagé que lui à ce sujet. Il est ultrasensible, pas sentimental. Il sait que le temps, et lui seul, est la grande affaire. C’est un peintre de son temps et de tous les temps, il est en éveil sur les petites unités de temps, il les écoute, il les vit jusqu’à la fibre, il vit ainsi sa mort et il le dit.

Propos recueillis par Josyane Savigneau, Le Monde du 28.06.96.

Lors de l’exposition Bacon au Centre Pompidou de 1996.

Philippe Sollers / Francis Bacon

4 juin 1996, Beaubourg

Réalisation : Laurène L’Allinec

Entretien avec Philippe Sollers

Entretien réalisé par Patrick Amine & Vincent Di Rosa, à Paris le 10 septembre 2019, aux Editions Gallimard.

Musiques de Miles Davis, At Carnegie Hall, Oleo, Flamenco Sketches, Concierto de Aranjuez 1954-1959.

Patrick Amine

Paris, septembre 2019.

« Francis Bacon est, avec Picasso, le plus grand peintre du vingtième siècle, un siècle qui s’est surpassé en massacres, tortures et horreurs.

La peinture, après cette épreuve de fond, était-elle encore possible ? N’allait-elle pas devenir une décoration inutile, une abstraction, une illustration ? Bacon répond non à cet affaissement diffus de l’art. Il contre-attaque en pleine figure, avec une énergie qui ne peut être comprise qu’à travers la grande poésie, celle des tragiques grecs, celle de Shakespeare. De façon complètement imprévue, c’est bien un peintre anglais qui, après la Deuxième Guerre mondiale, reprend le flambeau.

L’art, on l’oublie trop dans l’animation "culturelle" ambiante, est d’abord une guerre. Il n’a besoin d’aucune prédication, d’aucun espoir. Il est, dit Bacon, "optimiste à propos de rien." Le génie de ce joueur libre le prouve. »

Francis Bacon, pulsions textuelles

Par Philippe Lançon

En associant une magnifique sélection de ses toiles avec ses livres de chevet, d’Eschyle à Michel Leiris, l’exposition « Francis Bacon en toutes lettres » du centre Pompidou montre combien la littérature a nourri l’univers torturé du peintre britannique.

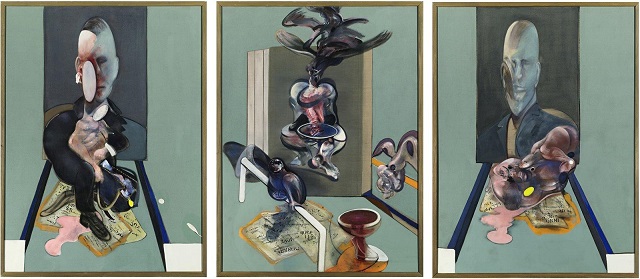

Francis Bacon, Tryptique, 1986-1987.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Francis Bacon savait lire. Ça arrive souvent, chez les peintres. Il y a donc des livres, dans l’exposition que le centre Pompidou consacre aux vingt dernières années de l’artiste britannique mort à Madrid en 1992, à 82 ans, pas loin des tableaux de Velázquez qu’il aimait. Des livres, il n’y en a pas beaucoup : six. Bacon feuilletait tout ce qui lui tombait sous la main et relisait toujours la même chose, du moins il le disait. Ce sont les exemplaires de sa bibliothèque : l’Orestie d’Eschyle, Humain, trop humain de Nietzsche, les Poèmes de T. S. Eliot, l’Age d’homme de Michel Leiris (couverture en partie déchirée), Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, l’Expérience intérieure de Georges Bataille. Tragédie, libération, classicisme, disparition du « sujet », puissance du corps dans sa manifestation vitale et funèbre, recherche métaphysique du « réel » : toute une époque, où l’on casse les formes du récit et où l’on bloque à l’accès à l’être dans les paisibles décors de la psychologie. Toute une époque, concentrée dans l’arène de ses tableaux.

Les deux livres français sont dans des éditions françaises, Bacon lisait le français (et regrettait de ne pas le lire assez bien pour jouir des infinies subtilités de Proust) ; les autres, dans des éditions anglaises. Chaque livre est là comme un talisman, un morceau d’uranium, posé tout seul dans une petite pièce sombre et nue, une cage opaque qui renvoie à celles, transparentes, du peintre. Les feuilles mortes et froissées irradient leur poussière sous la vitre et sans commentaire : le genre « phare dans la nuit », mais au théâtre. L’exposition est fétichiste et minimaliste, comme le travail du peintre. Chaque livre a droit à une voix off. Dominique Reymond lit Eschyle ; Mathieu Amalric, Bataille sur les abattoirs ; Hippolyte Girardot, un bout de … Autour de ces petits cubes sombres, dans la lumière, les tableaux. Venus souvent de collections privées. Exposés dans le format presque invariable d’environ 2 m sur 1,50 m, dans le large cadre exclusif et doré qu’en excellent metteur en scène, Bacon avait choisi, à 40 cm du sol. Lui les voulait à 20 cm, à ras de mollet et de tatami comme une caméra d’Ozu. Et le parallèle entre le peintre et le cinéaste, entre ces deux as du dispositif et du vide, s’arrête là.

Danse macabre

Que voit-on ou que revoit-on à l’intérieur des cadres ? Leiris a beaucoup écrit sur Bacon. Mais c’est dans l’Age d’homme, sa première confession datant de 1935, qu’on trouve peut-être la meilleure approche du peintre :

« Je voyais tout comme au théâtre, à la lueur des spectacles qu’on me menait voir ; toutes choses m’apparaissant sous un angle tragique, de cette lumière sanglante fut à tel point coloré ce qui germa dans mon cœur et ma tête à ce moment, que même encore maintenant il ne m’est pas possible d’aimer une femme sans me demander, par exemple, dans quel drame je serais capable de me lancer pour elle, quel supplice je pourrais endurer, broyage des os ou déchirement des chairs, noyade ou combustion à petit feu. »

Remplacez « femme » par « homme », ouvrez les yeux : vous voyez éclater les formes du supplice. Elles éclatent dans un silence de vie-et-mort, comme des pastèques remplies de sang et de sperme, ou comme des orchidées en serre. Les espaces sont cliniques. A l’intérieur, des visages et des corps en mouvement, au travail, en composition et en décomposition, allant comme des cafards ou des araignées d’un bout à l’autre de leur mur de gouache. Des flèches, de petits cercles, semblent désigner des indices. Nous sommes donc sur des scènes de crimes, presque parfaits. Les victimes sont aussi les coupables. C’est vous, c’est nous, c’est l’homme. Le détective rentrera chez lui les mains vides.

VOIR

Leiris encore, mais cette fois directement sur le peintre :

ces corps « n’ont rien d’épique, et il est d’ailleurs rare qu’on les voie autrement qu’au repos, dans un isolement qui n’est ni celui d’une statue, ni celui d’un héros ou de l’Igitur mallarméen perdu dans sa songerie suicidale entre de riches tentures, mais uniquement la crudité d’un être dont la nature physique est exhibée comme sur un étal ou dans un écrin ».

Ils ont leurs marques, leurs amers : des choses familières. Ampoules sans abat-jour, plomberie, lavabos, chiottes, journal, table, étranges fauteuils, palette du peintre, et ces cages où se déploie la vie que le regard enferme. Les fonds sont roses, bleus, orange, beiges, vert eau, jaune citron, jaune pâle. Dans l’entretien filmé qu’il donne en 1984 à David Sylvester, Bacon dit qu’on passe la vie bras dessus bras dessous avec la mort : danse macabre en appartement, pas de deux délicat et flashy. Et soudain, dans le salon ou la salle de bains à la nudité kitsch, l’ombre de la silhouette violacée, blessée, vomissant, déféquant, giclant, torturée, s’étend comme une vision noire de Goya, peintre qui lui inspirait des réserves ; ou, par la fenêtre, vole un monstre bleu qui pourrait rappeler Dumbo, le petit éléphant aux grandes oreilles, si l’atmosphère ne nous suggérait pas qu’il apporte une menace.

Francis Bacon, Homme au lavabo, 1989-90.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Francis Bacon savait lire, mais que faisait-il de ses lectures ? Entrent-elles dans les peintures, et, si elles le font, comment ? Il a été clair sur la question. Il l’a été avec David Sylvester et, avant de mourir, avec Michel Archimbaud :

« On peut être provoqué à la création par tout et n’importe quoi, une publicité ou une tragédie du théâtre grec. Ce que les grands écrivains ont produit est une sorte de stimulant en soi. Leur lecture peut me donner envie de réaliser quelque chose à mon tour ; c’est une sorte d’excitation, peut-être même comme une excitation sexuelle, comme quelque chose de très fort en tout cas, une sorte d’envie très puissante, mais pour moi cela ne prend pas la forme d’une tentative d’illustrer des textes, d’une façon ou d’une autre. […] La peinture n’a rien à voir avec l’illustration, c’est en quelque sorte tout le contraire, un peu comme la décoration est aussi tout le contraire de la peinture. »

Il ne faut donc pas chercher, sauf dans le triptyque renvoyant à Eschyle et à Prométhée, de vases communicants directs. Les livres et les tableaux n’échangent que par impulsions.

Carcasses de bœufs

Cependant, les phrases des uns éclairent la magnificence des autres. L’expérience intérieure, écrit Bataille, « c’est jouer à l’homme ivre, titubant, qui, de fil en aiguille, prend sa bougie pour lui-même, la souffle, et criant de peur, à la fin, se prend pour la nuit » — et c’est bien ça qu’on voit, froidement, sauvagement, ludiquement. Par exemple, chez cet homme en imper gris, très anglais, assis sous un parapluie et entouré de carcasses de bœufs, comme s’il était à la fois dans un bar, dans la rue, dans un abattoir et dans un studio sous l’œil d’un photographe d’Antonioni. Criant de peur, écrit Bataille. Le slogan qui ouvrait Alien, le film de Ridley Scott dont Bacon a sans doute inspiré le monstre, était : « Dans l’espace, personne ne vous entend crier. » Les livres sont muets, l’exposition est une succession de cris muets, ce sont des cris qu’on voit. Leiris, toujours :

« Comme si la réalité de la vie ne pouvant être saisie que sous une forme criante, criante de vérité comme on dit, ce cri devait être, s’il n’est pas issu de la chose même, celui de l’artiste possédé par la rage de saisir. »

Philippe Lançon, Libération, 16 septembre 2019.

Centre Pompidou : au cœur du chaos de Francis Bacon

Surprenante, l’exposition qui se tient jusqu’au 20 janvier 2020 permet de réévaluer les deux dernières décennies du peintre britannique.

Par Philippe Dagen

Francis Bacon, Triptyque, 1967, inspiré du poème de TS Eliot Sweeney Agonistes.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Francis Bacon (1909-1992), l’un des peintres les plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle, sujet de tant de rétrospectives à Londres, Paris et ailleurs, et d’innombrables livres : on se dit qu’on connaît. On se dit que l’exposition au Centre Pompidou, la deuxième en ces lieux après celle de 1996, sera la confirmation de cette royauté. Et on se trompe, parce que Bacon est imprévisible, parce qu’il a le pouvoir de vous prendre au dépourvu, à l’improviste. L’exposition paraît avoir été conçue dans ce dessein : multiplier les surprises et laisser le visiteur légèrement hébété devant des œuvres impitoyables.

Elle est construite selon deux principes. Le premier est énoncé dans le titre, « Bacon en toutes lettres ». L’œuvre est examinée dans ses rapports avec des écrivains dont l’artiste a dit combien il les fréquentait régulièrement. Ils sont six : Eschyle, Nietzsche, T. S. Eliot, Joseph Conrad, Georges Bataille et Michel Leiris. De chacun, des pages s’écoutent dans des espaces sombres, où il n’y a aucun tableau mais leurs livres, exemplaires venus de la bibliothèque de Bacon et en mauvais état, preuve qu’ils ont servi. A proximité de chaque boîte sont accrochées des œuvres en relations avec le texte.

Ce mode de présentation, très peu employé, a plusieurs mérites. Il rappelle cette évidence si souvent négligée : un peintre est un individu qui lit le journal, des poètes, des philosophes, des romanciers. L’histoire des arts visuels est aussi peu dissociable de celle de la littérature et des idées que des événements politiques contemporains. La création plastique ne se comprend pas hors de ce qui l’entoure. Mais cette présentation fait aussi échapper Bacon, pour une fois, aux deux commentaires qui recouvrent si souvent ses toiles, le financier et le ragoteur. Le financier ne s’intéresse qu’aux enchères en salle de vente, qui prouvent seulement que Bacon est célèbre, au cas où on l’ignorerait. Le ragoteur ne s’intéresse qu’aux histoires sentimentales et sexuelles, surtout si elles peuvent paraître un tout petit peu scandaleuses. Ce sont deux façons de manquer l’essentiel, le peintre dans l’atelier.

Formulations elliptiques

Le deuxième principe de l’exposition est lui aussi à contre-courant. L’exposition ne montre que cinq œuvres d’entre 1967 et 1971, date de l’exposition Bacon au Grand Palais, et s’attache aux deux dernières décennies : les 55 autres pièces, dont dix triptyques. Or cette période est souvent tenue pour moins inventive que les débuts, les variations à partir du portrait du pape Innocent X de Velasquez et d’un autoportrait de Van Gogh, les boucheries, les cages. En faisant venir des œuvres d’Australie, des Etats-Unis et de toute l’Europe, issues de collections privées et publiques, l’exposition démontre à quel point cet a priori est faux. Non seulement Bacon ne faiblit pas en vieillissant, même quand il reprend des compositions antérieures, mais il prend des risques nouveaux, en épurant, en allant jusqu’à des formulations elliptiques à l’extrême, si elliptiques parfois que leur interprétation est ouverte à plusieurs hypothèses. Ce sont elles qui prennent le plus au dépourvu, elles dont le surgissement scande violemment le parcours.

Francis Bacon, Study for the Human Body (Étude pour un corps humain), 1991.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Pour prendre un exemple, on n’a que la difficulté du choix, tant il y en a. Parmi les toiles de grand format qui ne sont cependant pas prises dans un triptyque, ce sera Study for the Human Body – Bacon ne cherchait pas des titres originaux et étranges –, de 1991. Des corps, il en a étudié des dizaines. Celui-ci est formé d’une sorte de jambe-colonne droite et épaisse plantée sur un pied tendu qui paraît s’enfoncer dans un sol meuble, d’un buste très court – si court que c’est moins un buste que le raccord des hanches aux épaules – et d’une tête de profil penchée en avant. A hauteur des épaules, il y a un deuxième pied, vu par en dessous, et le menton s’appuie sur un poing fermé. La tête est à l’intérieur d’un cube défini par ses arêtes et un fond bleu ciel. Il se détache sur les deux aplats qui recouvrent une partie de la toile, l’un brun terreux, l’autre du rouge allant vers l’orange caractéristique de Bacon.

Le reste de la toile – plus de la moitié – est nu, non peint, juste marqué par deux verticales rouges. Les éléments anatomiques sont traités de façon sculpturale, avec des modelés rehaussés de blanc et une flèche écarlate imprimée sur le muscle fessier. L’un des rehauts de blanc trace une sorte de ligament oblique sans aucune vraisemblance anatomique, observation qui s’applique évidemment au buste compressé et au second pied, dans une position incompréhensible.

ne faiblit pas en vieillissant,

mais il prend des

risques nouveaux,

en épurant, en allant

jusqu’à des formulations

elliptiques à l’extrême

Vue en reculant, la disposition générale du corps fait penser à une demi-croix et les aplats à la lame d’une guillotine. Peut-être ces suggestions sont-elles excessives, mais c’est pourtant ce que l’on voit : une image entre crucifixion et exécution capitale, un corps voué à la découpe, un condamné qui attend la mutilation ou la mort. C’est peint sobrement, sans le moindre effet expressionniste, avec une extrême maîtrise des gestes. La toile est froidement insupportable, pour peu qu’on la ressente physiquement. Le pire de l’histoire du XXe siècle s’y trouve concentré, comme dans Conrad, Bataille et Leiris. La remarque s’applique à une autre étude de 1983, avec corps acéphale sur un perron sous un interrupteur, ou une autre de 1988, sidérante, avec membres inférieurs d’un corps tronçonné à mi-ventre marchant sur un trottoir sous le regard d’un autoportrait.

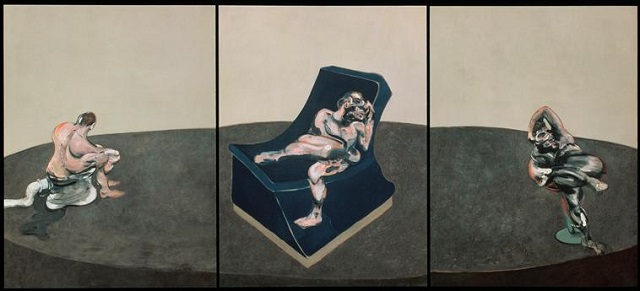

Les triptyques, conformément à leur nature, développent des fables ou des allégories quand les toiles uniques les cryptent en peu de signes. Aussi opèrent-ils moins par choc et sidération que par prolifération des questions. Après avoir capté l’œil de loin par leurs dimensions et quelque extravagance chromatique, ils l’absorbent et précipitent la réflexion dans des labyrinthes.

Du triptyque de 1967, qui est l’œuvre la plus ancienne de l’exposition et que l’on peut associer à Eliot et Bataille, on ferait un livre, tout en points d’interrogation. Les deux couples, dont l’un copulant ou se battant, sur les deux panneaux latéraux : homos ou hétérosexuels, repus ou enragés ? Pourquoi dans des cages transparentes et sur des podiums partiellement non peints ? Pourquoi la répétition du motif et la symétrie ? Pourquoi l’homme au téléphone à droite et l’aigreur des verts associés à un rose morbide ? Au centre, quel est ce paquet de chair ensanglanté ? La décollation de saint Jean-Baptiste ? La victime sans nom de n’importe quelle guerre ? Elle est dans une chambre, au-dessus d’un crâne de taureau renversé. L’accumulation des signes et symboles déjoue la compréhension, de même que les discordances de couleurs blessent la rétine. Une géométrie de droites et d’angles stabilise ce chaos, de loin. De près, on s’y perd.

Francis Bacon, Portrait de George Dyer dans un miroir, 1968.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Interprétation périlleuse

l’autobiographie

dans ce triptyque de 1973,

mais aussi une réflexion sur les rapports

de la peinture et de la photographie

D’autres triptyques sont plus faciles à décrire : un homme à chapeau et lunettes descendant d’un trottoir à gauche, un autre nu avec des jambières blanches au centre, une machine électrique drapée d’un linge taché de sang à droite. Mais comment ces trois parties fonctionnent-elles entre elles ? Même quand il est sûr que les hommes représentés sont George Dyer – amant de l’artiste – et le peintre Lucian Freud – ami et ennemi –, il demeure périlleux de proposer une interprétation. Il y a de l’autobiographie dans cette œuvre de 1973 ; mais aussi une réflexion sur les rapports de la peinture et de la photographie, puisqu’il y a deux images en noir et blanc épinglées au mur, qui n’est pas un mur mais un pan de couleur ; et une aussi sur ce qu’il y a de cinématographique dans cette construction en travelling.

Trois portraits. Portrait posthume de George Dyer, Autoportrait, Portrait de Lucian Freud, 1973.

Photo A.G., 15-09-2019. Zoom : cliquez sur l’image.

Lire le récit : En 1971, le triomphe tragique de Francis Bacon au Grand Palais

Ceci entraîne du côté du portrait. Il y en a de peu connus, dont un autoportrait assis de 1973, révélation qui s’inscrit aussitôt parmi les plus foudroyantes de son auteur. Mais la meilleure définition que l’on puisse donner de Bacon portraitiste est dans Au cœur des ténèbres, de Conrad : « C’était comme si un voile s’était déchiré. Je vis sur ce visage d’ivoire se peindre l’orgueil sombre, le pouvoir implacable, la terreur – le désespoir intense et absolu. »

Aussi surréaliste que Shakespeare et Eschyle

Certaines toiles du peintre Francis Bacon pourraient s’apparenter au mouvement artistique, même si l’intéressé rejette son appartenance.

Francis Bacon, Étude pour les Euménides, 1982.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Dans un entretien filmé de 1985 projeté à la fin du parcours, Francis Bacon s’explique sur ses rapports avec le surréalisme. Plus intellectuels que picturaux, dit-il :

« Je n’ai pas un goût démesuré pour les peintres surréalistes. (…) En revanche, je sais que le surréalisme a eu une grande influence. En tant que mouvement, c’était très intéressant. Mais je n’ai jamais été intéressé par les tableaux qu’[il] a produits. »

A l’inverse, il admet combien Sergueï Eisenstein (La Grève, Le Cuirassé Potemkine) et Luis Buñuel (Un chien andalou, L’Age d’or) ont compté.

Ce n’est pas vraiment ce que montre l’exposition du Centre Pompidou, à Paris. Dans le Triptyque inspiré par l’Orestie d’Eschyle de 1981, Étude pour les Euménides de 1982, Œdipe et le Sphynx d’après Ingres de 1983 et Peinture Mars 1985 apparaît une créature qui tient de l’oiseau, de la chauve-souris et du mollusque. Elle se suspend à une barre horizontale, sa tête cornue en bas. Elle est la sœur ou la progéniture des monstres qui hurlent dans Trois études de figure au pied d’une crucifixion, premier et décisif triptyque de Bacon de 1944, dont la seconde version, de 1988, est au bout de l’exposition, final terrible. Effilée, lisse, grisâtre ou rosâtre, elle pourrait être née dans les déserts mortels d’Yves Tanguy ou les forêts pétrifiées de Max Ernst.

Francis Bacon, Triptyque pour une crucifixion (seconde version), 1988.

ZOOM : cliquer sur l’image.

On la reconnaît, tête dressée cette fois, gueule ouverte, dans le Triptyque de 1976, où vole un vautour ou un corbeau noir, et où les corps humains sont écrasés jusqu’à exploser et répandre organes et sang.

Une forme visuelle angoissante

Il serait difficile de soutenir qu’il y a une différence infranchissable entre ces hybrides cauchemardesques et l’automatisme des visions inconscientes selon André Breton. Bacon donne une forme visuelle à l’angoisse et cette forme, comme l’angoisse elle-même, revient régulièrement.

D’un lecteur de Georges Bataille et de la revue Documents, de l’ami intime de Michel Leiris, ce n’est pas surprenant. Sa situation ressemble à celle de Picasso face au mouvement dans l’entre-deux-guerres : aucun engagement signé, quelques amitiés précisément choisies et une capacité à projeter les obsessions sur la toile que tous les membres officiels du groupe n’ont pas eue. Dans l’entretien, Bacon fait remarquer :

« Rien n’est plus surréaliste que Shakespeare et Eschyle, après tout. »

La remarque vaudrait pour lui-même. Et sans doute le savait-il.

« Œdipe et le Sphynx d’après Ingres » (1983), de Francis Bacon.

Collection Berardo, Lisbonne© The Estate of Francis Bacon /ARV/ Adagp, Paris and DACS, London 2019.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Philippe Dagen, Le Monde, 11 septembre 2019.

Philippe Dagen a consacré à l’artiste la monographie intitulée Bacon, publié aux Editions Cercle d’art en 1996. Il est l’invité de Matthieu Garrigou-Lagrange sur France Culture le 1er octobre 2019.

DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE BACON

Réalisation : Centre Pompidou – Extraits littéraires : Joseph Conrad, Georges Bataille, Friedrich Nietzsche, T.S. Eliot, Eschyle, Michel Leiris – Voix : Mathieu Amalric, Carlo Brandt, Hippolyte Girardot, Dominique Reymond, André Wilms et Valérie Dréville – Texte : Didier Ottinger - Design musical : Sixième Son [2].

Triptyque, 1976.

ZOOM : cliquer sur l’image.

“Anything approaching the change that came over his features i have never seen before, and hope never to see again. Oh, I wasn’t touched. I was fascinated. It was as though a veil had been rent. I saw on that ivory face the expression of somber pride, of ruthless power, of craven terror – of an intense and hopeless despair. Did he live his life again in every detail of desire, temptation, and surrender during that supreme moment of complete knowledge ? He cried in a whisper at some image, at some vision – he cried out twice, a cry that was no more than a breath – The horror ! The horror !”

Jamais auparavant je n’avais vu quelque chose de comparable au changement qui envahit ses traits, et j’espère bien ne jamais rien revoir de pareil. Oh, je n’étais pas touché. J’étais fasciné. C’était comme si un voile s’était déchiré. Je vis sur ce visage d’ivoire se peindre l’orgueil sombre, le pouvoir implacable, la terreur abjecte – le désespoir intense et absolu. Revivait-il sa vie dans tous ses détails de désir, de tentation et d’abandon pendant cet instant suprême de connaissance totale ? Il s’écria dans un murmure devant quelque image, quelque vision – il s’écria deux fois, en une exclamation qui n’était qu’un souffle : « L’horreur ! L’horreur ! »

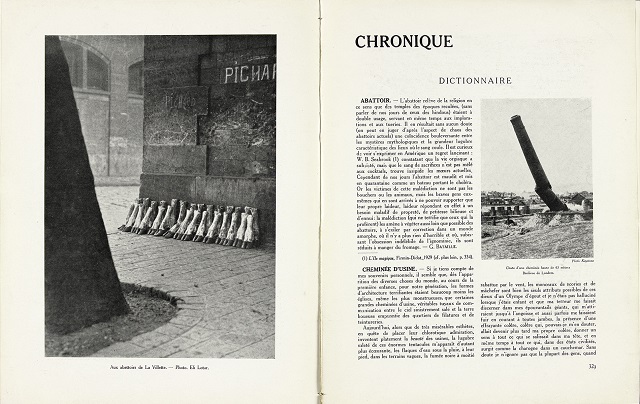

Documents n° 6, novembre 1929.

ZOOM : cliquer sur l’image.

« ABATTOIR. – L’abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées […] étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. il en résultait sans aucun doute […] une coïncidence bouleversante entre les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule. […] De nos jours l’abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur, laideur répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d’ennui : la malédiction […] les amène à végéter aussi loin que possible des abattoirs, à s’exiler par correction dans un monde amorphe, où il n’y a plus rien d’horrible et où, subissant l’obsession indélébile de l’ignominie, ils sont réduits à manger du fromage. »

G. Bataille, Les larmes d’Éros, Pauvert, 1961-1971, p. 215.

Francis Bacon, Two Figures, 1953, d’après Edward Muybridge, Wrestlers, vers 1880.

ZOOM : cliquer sur l’image.

« Les Grecs, qui dans leur dieux expriment et taisent à la fois la doctrine secrète de leur vision du monde, ont instauré comme double source de leur art deux divinités, Apollon et Dionysos. Ces noms représentent dans le domaine de l’art des styles contraires qui, quoique presque toujours en conflit, s’avancent du même pas et qui une seule fois, au moment de la floraison de la “volonté” hellénique, paraissent confondus dans cette œuvre d’art qu’est la tragédie athénienne. L’homme en effet atteint la volupté d’exister dans deux états, le rêve et l’ivresse. »

« Dans quel sens Apollon a-t-il pu devenir dieu de l’art ? C’est dans la seule mesure où il est le dieu des représentations du rêve. Il est “l’apparent” de part en part : dans sa racine la plus profonde : dieu du soleil et de la lumière, qui se manifeste dans l’éclat. La “beauté” est son élément ; une éternelle jeunesse l’accompagne. »

« L’art dionysiaque […] repose sur le jeu avec l’ivresse, avec l’extase. Il y a deux puissances qui plus que toute autre élèvent l’homme naïf de la nature jusqu’à l’oubli de soi et l’ivresse, ce sont l’instinct printanier et la boisson narcotique. Leurs effets sont symbolisés dans la figure de Dionysos. »

The Burial of the Dead

“April is the cruellest month, breeding

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.

Winter kept us warm, covering

Earth in forgetful snow, feeding

A little life with dried tubers.

[…]

What are the roots that clutch, what branches grow

Out of this stony rubbish ? son of man,

You cannot say, or guess, for you know only

A heap of broken images, where the sun beats,

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,

And the dry stone no sound of water. only

There is shadow under this red rock

(Come in under the shadow of this red rock),

And I will show you something different from either

Your shadow at morning striding behind you

Or your shadow at evening rising to meet you ;

I will show you fear in a handful of dust.

Frisch weht der Wind Der Heimat zu

Mein Irisch Kind Wo weilest du ?

‘You gave me hyacinths first a year ago ;

‘They called me the hyacinth girl.’

– Yet when we came back, late, from the hyacinth garden,

Your arms full, and your hair wet, I could not

Speak, and my eyes failed, I was neither

Living nor dead, and I knew nothing, looking

Into the heart of light, the silence.”

L’Enterrement des morts

« Avril est le plus cruel des mois, il engendre

Des lilas qui jaillissent de la terre morte, il mêle

Souvenance et désir, il réveille

Par ses pluies de printemps les racines inertes.

L’hiver nous tint au chaud, de sa neige oublieuse

Couvrant la terre, entretenant

De tubercules secs une petite vie. […]

Quelles racines s’agrippent, quelles branches croissent

Parmi ces rocailleux débris ? Ô fils de l’homme,

Tu ne peux le dire ni le deviner, ne connaissant

Qu’un amas d’images brisées, sur lesquelles frappe le soleil,

L’arbre mort n’offre aucun abri, la sauterelle aucun répit,

La roche sèche aucun bruit d’eau. Point d’ombre

Si ce n’est là, dessous ce rocher rouge

(Viens t’abriter à l’ombre de ce rocher rouge)

Et je te montrerai quelque chose qui n’est

Ni ton ombre au matin marchant derrière toi,

Ni ton ombre le soir surgie à ta rencontre ;

Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière.

Frisch weht der Wind der heimat zu

mein irisch Kind Wo weilest du ?

“Juste une année depuis tes premières hyacinthes ;

“On m’avait surnommée la fille aux hyacinthes.”

– Pourtant le soir que nous rentrâmes si tard du

Jardin des Hyacinthes,

Toi les bras pleins et les cheveux mouillés, je ne pouvais

Rien dire, et mes yeux se voilaient, et je n’étais

Ni mort ni vif, et je ne savais rien,

Je regardais au cœur de la lumière, du silence. »

« J’entre au fond du sanctuaire, couvert d’offrandes,

et je vois près de l’ombilic un homme souillé de sacrilège

assis en suppliant, qui serre dans ses mains

dégouttantes de sang une épée fraîchement tirée

et un long rameau d’olivier

soigneusement enveloppé de bandelettes,

ou pour mieux dire comme une éclatante toison ;

devant cet homme, une étrange troupe

de femmes est endormie sur des sièges –

de femmes, je veux dire de Gorgones –

non, ce n’est pas aux Gorgones qu’elles ressemblent :

je les ai déjà vues un jour sur une image, ces harpyes

ravissant le repas de Phinée, mais celles-ci n’ont pas d’ailes –

elles sont noires, absolument repoussantes,

le souffle de leurs ronflements ne se laisse pas figurer,

de leurs yeux coule une libation d’horreur

et leur parure ne se porte avec justice

ni devant les statues des dieux ni sous les toits des hommes.

Jamais je n’ai vu de meute de cette espèce,

ni la terre qui prétendrait avoir nourri leur race

sans dommage et sans regretter son épreuve.

« Dans la passe tauromachique le torero, en somme, avec ses évolutions calculées, sa science, sa technique, représente la beauté géométrique surhumaine, l’archétype, l’idée platonicienne. Cette beauté tout idéale, intemporelle, comparable seulement à l’harmonie des astres, est en relation de contact, de frôlement, de menace constants avec la catastrophe du taureau, sorte de monstre ou de corps étranger, qui tend à se précipiter au mépris de toutes règles, comme un chien renversant les quilles d’un jeu bien aligné telles les idées platoniciennes. »

Francis Bacon, Étude pour une corrida, 1969.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

L’effervescence : Francis Bacon

Yannick Haenel

Vous avez remarqué ? Depuis qu’une cinquantaine de tableaux de Francis Bacon sont à Paris, on se sent mieux. Le ciel est d’un bleu limpide ; on respire avec clarté : le visible s’est élargi, et avec lui le monde, les corps, les pensées. Tout est violemment nu – et frais.

Sachez-le : l’exposition « Bacon en toutes lettres » au Centre Georges-Pompidou (jusqu’au 20 janvier) est non seulement une réussite, mais un événement joyeux.

C’est la grande surprise qu’elle vous prodigue : ni angoisse ni cruauté (les deux clichés qu’on accole automatiquement à la peinture de Bacon), mais une effervescence qui, dès la première salle, vous soulève. Va-t-on dire de Rembrandt qu’il est un peintre sadique et dégueulasse parce qu’il a peint un boeuf écorché ?

La grande santé des artistes est toujours mal comprise : d’un peintre qui dévoile la violence des hommes, on dira qu’il est violent. C’est tout le contraire, et cet automne, à Beaubourg, ça saute aux yeux : la peinture accroche de la pensée à la pensée ; son immense délicatesse empoigne les forces négatives pour vous les faire voir (humour des flèches peintes de Bacon qui insistent avec ironie : regardez, c’est là).

Bacon n’aime pas la violence ; il la met à nu, c’est autre chose. S’il ne le faisait pas, que verrait-on de notre monde étouffé dans sa pulsion de meurtre ? L’information, avec ses yeux châtrés, recouvre tout : elle exhibe le sang, mais ne voit pas le nerf.

Il y a quelque chose de dangereux dans les corps, chacun le sait pour soi ; chez Bacon, les fonds roses, les étendues saumon, les précipités bleus vous transmettent ce danger. La dénudation du temps fait jaillir les corps. Il y a un point en vous qui connaît la mort : c’est là que chaque tableau de Bacon se place.

Concentrée sur les deux dernières décennies du peintre (disons 1971–1992), l’exposition va droit à la tragédie : suicide de son amant, vengeance du temps, catharsis, extase de la répétition. Les yeux crevés d’OEdipe s’ouvrent en tous sens ; ils éclairent une autre vision, dont témoignent cet éblouissant jet d’eau bleu clair prisonnier d’un miroir convexe, ce taureau dont la corne sépare des transparences, cette dune dont le sable déborde – toutes ces oeuvres absolument neuves de Bacon.

On parcourt ainsi les moments d’une méditation, d’un grand jeu qui nous renvoie à la vérité de notre vie. Et c’est une belle expérience que de stationner dans les chambres d’écoute aménagées dans l’exposition pour entendre des pages de Leiris, de Bataille, d’Eschyle, de Conrad et de Nietzsche (les auteurs favoris de Bacon), puis de sinuer d’un tableau à l’autre avec leurs phrases. Ce qui a lieu entre la peinture, la littérature et vous – cette pensée vivante qui se propage entre votre corps et l’art –, c’est l’existence qui s’ouvre. Se tenir là, c’est ma vie.

Charlie Hebdo, 25 septembre 2019.

L’expérience intérieure de la peinture

par Yannick Haenel

Bacon en toutes lettres. Centre Georges Pompidou. Jusqu’au 20 janvier 2020

Franck Maubert, Avec Bacon. Gallimard, 144 p., 9,50 €

Yves Peyré, Francis Bacon ou la mesure de l’excès. Gallimard, 336 p., 49 €

À l’occasion de la passionnante exposition consacrée à Francis Bacon au Centre Georges Pompidou à Paris – « Bacon en toutes lettres » –, on peut lire deux excellents livres : l’un de Franck Maubert, Avec Bacon, un petit volume très stimulant qui raconte une série de rencontres avec le peintre dans son atelier, mais aussi dans les bars, et jusqu’au bout de la nuit ; l’autre, d’Yves Peyré, Francis Bacon ou la mesure de l’excès, un somptueux livre d’art qui, en plus d’offrir des reproductions de très grande qualité, propose, à la suite de Michel Leiris, qui fut un grand ami de l’auteur et présenta Bacon à celui-ci, le récit d’un compagnonnage intellectuel avec le peintre et une finesse dans l’analyse qui en fait l’une des études en français les plus justes sur l’œuvre de Bacon depuis Les passions de Francis Bacon de Philippe Sollers (Gallimard, 1996) et Triptyque. Trois études sur Francis Bacon de Jonathan Littell (Gallimard, 2011).

Écrire sur Bacon consiste en effet à prendre place dans un cortège de gloses remarquables (Leiris, Deleuze, Pepiatt) – et donc à les connaître, à se les injecter – mais aussi à s’inscrire à l’intérieur d’une procession de commentaires qui, en se confrontant à l’exigence artistique d’un tel peintre, ont nécessairement fait à leur tour l’épreuve de cette exigence en l’appliquant à l’écriture. Envisager un livre sur Francis Bacon relève d’une expérience fondamentale : de cette « pure brûlure » dont parle Yves Peyré – laquelle, en même temps qu’elle éclaire le fond terrible de l’être, nous ouvre au danger d’y sombrer –, mais aussi de cette extase que nous procure le défi d’être exposé, mis à nu par la peinture.

Je crois qu’un livre sur la peinture doit raconter avant tout cela : une expérience intérieure – celle qui élargit notre corps en déchirant ses habitudes. Je crois que nous ne passons pas assez de temps devant la peinture, et que s’y mettre vraiment, endurer ces formes qui nous requièrent, ouvrir sa tête et son corps à l’intensité qui vient d’elles, constitue une aventure existentielle absolue : là se rejoue – se joue enfin – la présence. Nous accédons enfin à une présence, et qu’elle soit tourmentée, convulsive, tendue vers des excès d’abîme ou apaisée, lumineuse, importe peu (personnellement, c’est en compagnie de Bacon ou du Caravage que je respire enfin, que je vois, aime et pense avec clarté).

Impossible, en effet, de rester à distance d’une œuvre comme celle de Bacon : s’en approcher, c’est en recevoir l’impact. Un livre sur Bacon est toujours, fût-ce secrètement (dans son filigrane ou ses marges), le récit d’une atteinte : il raconte comment nous sommes touchés. En cela, les livres de Franck Maubert et d’Yves Peyré témoignent, chacun à sa manière (décontractée chez Maubert, studieuse chez Peyré), de ce qui arrive lorsqu’on aime passionnément les tableaux de Bacon.

Un tel amour peut nous mener très loin, aux confins du vertige et de la connaissance, jusqu’à ce point fou où l’être, en s’effaçant, nous donne à sentir son propre excès ; et lorsque l’on parcourt cet hiver les salles de l’exposition « Bacon en toutes lettres » au Centre Pompidou, voici que cet amour nous jette au cœur d’une expérience où violence et calme se confondent, où profane et sacré coïncident, où l’esprit et le corps se révèlent une même chose.

Car ici l’être se brise, et ne cesse, en un même geste, de s’approfondir : l’ébullition qui jette ses figures à travers des rectangles dorés de peinture ouvre un univers qui crie et se fracture à l’intérieur de la couleur. C’est bien de l’amour, n’est-ce pas, lorsqu’on pousse à l’extrême la perception, et que toute chose, en se déchaînant, non seulement se donne, mais vous pense ?

Non qu’une œuvre comme celle de Bacon soit sacrée, ni même qu’il faille en faire religion en l’exceptant à ce point de l’histoire de l’art, mais le cœur de ce qui s’y joue de décisif emporte avec lui les limites de l’expression : « l’art de l’impossible » (titre des passionnants entretiens que Francis Bacon n’a cessé au cours du temps d’avoir avec David Sylvester) implique que, lorsqu’on se penche sur ces tableaux, on entre soi-même dans l’impossible, c’est-à-dire dans un grand jeu où écrire, voir, penser, se concentrent et nous métamorphosent.

Ces deux livres, à leurs manières si différentes, s’accordent à une telle exigence. Avec Bacon de Franck Maubert rend très bien compte, avec une modestie d’amateur passionné, de l’événement Bacon – pas seulement de l’œuvre, ni du peintre : les deux en tant qu’ils initient une forme de vie absolument unique, absolument intense, absolument contagieuse.

Il s’agit d’un livre sur l’ethos de la peinture. Comment vit un grand peintre ? Qu’est-ce que vivre selon la peinture – c’est-à-dire, en l’occurrence, s’accorder follement à la dépense ? Franck Maubert accompagne le surgissement de cet étrange événement dans sa vie ; il raconte la chance qu’il y a à partager des moments avec Bacon. Virées nocturnes, restaurants, bistrots, boîtes gays. Le récit d’une nuit à Londres avec Bacon – chapitre 2 : « Londres, au bout de la nuit » – vaut à lui seul qu’on se précipite sur ce livre élégant et précis. On est au Colony Room, un pub de Soho auquel on accède par un escalier, au milieu des poubelles. Le champagne coule à flots, et Bacon arrose généreusement tous les clients. Puis « il entame sa danse, tournant sur lui-même, flûte à la main, lançant des Cheerio ! à la ronde ». Un verre, encore un autre, spray de ventoline pour l’asthme, puis encore un verre, encore et encore. D’un coup, il tape sur l’épaule de Maubert : « It’s enough », et voici que Bacon « plonge une main dans une des poches de sa veste, en sort une liasse de billets froissés qu’il fait valser autour de lui », et les serveurs se précipitent. Taxi vers East End, Bacon est ivre, il déclame des vers, mais ça continue jusqu’au casino. Le voici face aux tables de jeu, ses plaques et ses jetons en main : « l’œil de Bacon ne quitte pas la petite boule blanche ». Il ne rentrera pas chez lui avant le matin, Maubert s’en va de son côté et note : « Devant un tapis vert comme face à sa toile, il ne sait pas ce qui va sortir, il veut se surprendre. »

Il faudrait interroger plus longuement la présence de Dionysos en Bacon : les libations ne ferment pas le jeu ; au contraire, elles ouvrent au déchaînement qui libère l’espace. Le sacré gît dans la violence peinte. D’autant qu’il y a dans l’ivresse une affirmation de la clarté sur elle-même qui tranche avec la mesure, laquelle n’est souvent qu’étroitesse. Ouvrir sa vie, son œil, sa main, son art, implique nécessairement l’excès : pourquoi donc un artiste devrait-il s’économiser ? La méthode de dépense physique de Bacon relève d’un art de l’intempérance. C’est bien connu (je recopie là une phrase de Hegel) : « à la manière dont un esprit se satisfait, on reconnaît l’étendue de sa perte ». Bacon, en ne se satisfaisant de rien, ne cesse de rencontrer l’épreuve de vérité que sa peinture exige : lorsqu’on s’engage dans l’existence, celle-ci nous offre des intensités qui ne se refusent pas.

La solitude de Bacon est immense : qui peint ainsi ? Qui vit ainsi, dans une nuit qui dépasse l’idée même de débauche, et rejoint l’enfance, le glissement léger des ombres, la coulée du vin sous la langue, la joie qui se mêle aux larmes ? Une telle solitude, lorsqu’on l’atteint, est toujours transgressive. Elle se substitue à tous les emplois du temps, lesquels, à côté d’une telle exubérance, d’un tel amour, semblent mornes, éteints, sans vie.

Bacon est quelqu’un qui ne voulait pas aller se coucher, mais qui peignait quand même chaque matin, de 6 heures à midi. Il faudrait repenser l’usage de l’alcoolisme chez les artistes : Gilles Deleuze a eu tendance à l’enfermer dans le fétichisme d’une pratique philosophique paradoxale. Le récit des beuveries de Bacon ouvre une autre voie, plus méditée – comme, peut-être, chez Georges Bataille –, où le dérèglement vise la vérité d’un état enfin dégagé de la vie ordinaire, des tensions et du bavardage : un dénuement de l’esprit depuis lequel Bacon sort des ténèbres et entre dans son atelier.

Il y a une clarté saisissante dans cet instant qui est celui de la création. On parle ici de coupure, et l’alcool donne à Bacon la possibilité de fermer le rideau, et d’ouvrir une autre porte. Il existe une photographie de Peter Beard datant de 1975 où l’on voit Bacon franchir le seuil de son atelier : sa tête et son bras sont déjà engagés dans la porte, il entre – mais où ?

Durant l’exposition « Bacon en toutes lettres », on entend des extraits des livres favoris du peintre : ces textes de Leiris, Bataille, Nietzsche, Conrad, T. S. Eliot et Eschyle constituent les seuls indices verbaux d’une exposition volontairement débarrassée d’indications. C’est eux qui nous guident ; et c’est une merveilleuse expérience que d’aller mettre sa tête sous les écouteurs pour écouter ces phrases puis repartir voir les tableaux avec elles.

Parmi ces phrases, il y en a une d’Eschyle qui m’a poursuivi durant mes multiples visites, et qui continue à se méditer à travers l’écriture de ce texte. C’est un extrait des Euménides, du cycle de l’Orestie : « J’entre au fond du sanctuaire, couvert d’offrandes ».

La porte s’ouvre ainsi sur une scène insituable : celle qui vient briser le temps. Ce qui se peint par la main de Bacon s’ouvre dans un espace entre vie et mort, à l’instant même où se lézarde la représentation. Le « sacré » s’illumine ainsi, clignote, s’interrompt, reprend : sa violence est rouge, orange, bleue. Chaque tableau est le sanctuaire – chaque tableau expulse le sanctuaire. Un tel mouvement fonde le sacrifice.

On pourrait regretter à cet égard que ni Peyré ni Maubert (et pas non plus Deleuze) n’abordent la question sacrificielle qui crève pourtant les yeux dans l’œuvre de Bacon, a fortiori dans l’exposition du Centre Pompidou où les triptyques en hommage à Georges Dyer rassemblés en une seule salle fondent un espace voué à l’instant de la mort, et où les oiseaux de sang – les Furies – ne cessent d’établir par leur présence criminelle un site consécratoire, où la victime et le sacrificateur exposent leur semblable nudité à la lame d’un couteau que la peinture à la fois dissimule et incarne jusque dans ses couleurs abruptes.

Mais ces deux livres ont aussi le mérite de nous débarrasser de cette fausse piste un peu racoleuse d’une peinture-boucherie, dont Bacon serait le maître de cérémonie grimaçant. En parcourant les salles de « Bacon en toutes lettres », on perçoit en effet à quel point cette peinture est délicate, on découvre sa fraîcheur, et le caractère absolument désarmé – peut-être désarmant – de son effervescence.

Yves Peyré insiste avec raison sur « l’étrange douceur » qui enveloppe les compositions de Bacon : « un excès se présente dans l’ellipse même de son avènement » ; et cet excès, loin de se condenser à travers le déchirement de ses figures, s’autodéborde à travers une forme de tendresse. Oui, cela pourra paraître forcé à certains, mais c’est vrai : il suffit d’être là – d’être vraiment là – face à des tableaux de Bacon pour en voir apparaître la douceur. Il y a une tendresse qui se dégage de ces compositions désespérément tendues vers une issue que la violence condamne.

Yves Peyré analyse brillamment ce qu’il en est de la « viande » chez Bacon : « Le sang et sa couleur sont pour lui une touche de beauté. Il n’y a là rien de morbide malgré les apparences. La séduction qu’exerce également sur lui la pièce de viande est pareillement due à un magnétisme de la tonalité. » Le magnétisme de la tonalité : expression parfaite. Car la véhémence des peintures de Bacon appelle une temporalité dégagée des crises de l’époque : « Bacon est indéniablement actuel, écrit Peyré, mais il est tout aussi bien inactuel tant ce qu’il éprouve vient de plus loin, remonte depuis l’origine de l’individu et plus encore de l’espèce. »

Voilà : la tête de Bacon, son expérience, sa pensée, sa sexualité, tout cela vient d’un « excès lumineux » qui ne se réduit à aucune origine. Sa main vient de Lascaux, peut-être, ou de la grotte Chauvet. Un grand peintre est déjà là avant même de naître ; en naissant, il rejoint son passé – et lorsqu’il commence à peindre, tout l’art revient à lui.

J’aime bien qu’Yves Peyré écrive que les peintures de Bacon « viennent après la croyance mais restent intensément religieuses en hurlant leur athéisme ». J’aime qu’il situe son regard dans une dimension ontologique, qu’il parle de « clarté inattendue » ou de surfaces « habitées par la nécessité de leur éclat ». Et lorsqu’il aborde les dernières œuvres de Bacon – celles qui composent en majorité l’exposition du Centre Pompidou –, Peyré use de touches légères, il entre dans une méditation qui semble suspendue : « De son vivant, Bacon pouvait créer des abîmes qui filaient sous les pieds, le regard lui-même courait au bout du possible, il était rejoint à la volée. » Il écrit aussi que « le périple de chaque peinture est aussi long que l’exige l’épuisement du sujet », il parle de sa propre « sidération enjouée », et voici qu’il ose aborder un au-delà du supplice : « On reparcourt l’œuvre, on la retrouve dans l’étonnement de la voir toute de fraîcheur et de force, de volupté et de douceur. »

On sent qu’il parle en poète – Yves Peyré est poète, c’est lui qui a fondé la belle revue L’Ire des Vents. On sent qu’il mobilise pour qualifier l’étrangeté de la peinture de son ami une vision qui cherche à en restituer l’énigme plutôt qu’à la réduire. Ainsi son livre va-t-il en s’élargissant, comme si le langage n’en finissait plus de faire sa propre expérience face à ce qui se dérobe, et ne cessait plus, d’une phrase à l’autre, de se préciser.

Et l’on n’est pas surpris de découvrir à la toute fin que l’analyse se métamorphose en poésie, comme si le passage par Bacon avait nécessairement bouleversé son usage des phrases, et les avait obligées à tendre vers leur plus extrême intégrité. Voilà, face la peinture, il faut se réinventer un langage : avec les phrases usuelles, on n’y voit rien.

C’est donc un poème, et des plus nus – intitulé La Chambre en haut du cri –, qui se substitue finalement au commentaire, manière d’affirmer sans doute que seule la littérature est capable d’écouter la peinture.

En voici juste un extrait :

« Le rire d’un singe ou la peur d’un pape,

tout est humain,

les mâchoires se crispent, se desserrent,

libèrent

la hargne, ce qui retentit reste muet,

la monstruosité,

la candeur ordinaire, des ombres

passent

en claudiquant, l’animalité de naguère,

les herbes

enveloppent la présence, tout s’estompe

dans la rousseur. »

En attendant Nadeau, 3 décembre 2019.

ARCHIVES

Francis Bacon - Peintre anglais (1964)

Les archives de la RTS. Un film de Pierre Koralnik.

Filmé dans son atelier, Francis Bacon, à moitié ivre, évoque, en français, son rapport à la peinture, ses impressions sur Vélasquez, la peur de la violence, son homosexualité, son insatisfaction constante devant son travail, son lien trouble à l’alcool. Le document se termine par une scène éblouissante, comme un moment de folie, seule manière pour Francis Bacon d’échapper à trop de vérité dévoilée par les mots. Diffusé le 2 juillet 1964 dans Continents sans visa.

Avril 1975. Francis Bacon : "Parler de peinture c’est impossible"

En avril 1975, Francis Bacon donnait une série d’entretiens à France Culture, au micro de Michel Couturier. Il évoquait longuement sa pratique de peintre. Ces entretiens, diffusés en trois parties, sont rediffusés dans leur intégralité.

Tantôt en anglais, tantôt en français, langue qu’il parlait bien, le peintre expliquait la difficulté de définir la peinture. Il disait la nécessité de représenter sans illustrer depuis l’invention de la photographie. Il évoquait la liberté dans les esquisses de Seurat et dans les autoportraits de Rembrandt.

Il expliquait pourquoi Picasso était, selon lui, le seul grand peintre surréaliste. Il analysait le style des peintures de Marcel Duchamp.

Il évoquait Mallarmé pour exprimer sa tentative de représenter les choses. Il terminait cet entretien en revenant sur le caractère solitaire et individuel de la création picturale. Il évoquait sa prochaine exposition à New York.

12 juillet 1976. Francis Bacon : "Moi-même, j’ai tout regardé et j’ai tout absorbé"

Ensemble de deux oeuvres : IN MEMORY OF GEORGE DYER, 1976.

D’après le panneau central du triptyque Triptych, 1971 peint à la mémoire de George Dyer.

Musée Cantini Editeur, Marseille 64,5 x 46,5 cm. ZOOM : cliquer sur l’image.

Invité de l’émission "Les après-midi de France Culture" durant l’été 1976, Francis Bacon commence la visite de son exposition au musée Cantini de Marseille (9 juillet-30 septembre 1976), en lançant une mise en garde, "on ne peut pas expliquer la peinture. Il y a des images qu’on peut interpréter, chaque personne peut les interpréter comme il veut. Moi, je ne les interprète jamais. Mes tableaux je ne les interprète pas mais je n’interprète pas les tableaux des autres, même je ne sais pas interpréter Rembrandt. Parce que l’art plastique c’est un côté du système nerveux qui parle tout de suite sans interprétation."

Francis Bacon revient sur son parcours artistique et parle des expositions qu’il a vues à Paris, en particulier l’exposition de Picasso en 1927, qui l’a décidé de se lancer dans la peinture qu’il n’avait pourtant jamais étudiée. "Avec cette exposition, je commençais vraiment à regarder les tableaux de Picasso. [...] Je crois que Picasso était un homme qui absorbait tout autour de lui."

Francis Bacon dit aussi son admiration pour Rembrandt, Velázquez, Cézanne. Au sujet de la période cubiste de Picasso, il révèle que ce n’est pas ce qu’il préfère chez Picasso même si c’est compliqué car "c’est un génie qui est toujours tellement intéressant". Pourtant, il lui semble que "le cubisme est une décoration sur Cézanne". Il évoque également la technique si particulière de Vincent Van Gogh, de la "violence" dans sa peinture.

Francis Bacon.

Photogramme de la vidéo projetée à la fin de l’exposition « Bacon en toutes lettres ».

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Peintre portraitiste, il explique pourquoi il aime tellement peindre des portraits, "c’est la chose la plus difficile à faire maintenant dans la peinture, de faire des traits qui ne soient pas de l’illustration complètement, c’est horriblement difficile." Il développe cette idée : "Avec la photographie maintenant, c’est tellement facile à enregistrer un portrait de quelqu’un, on peut en faire une illustration. Mais pour refaire le portrait par des taches irrationnelles, ça rend — si ça marche et je ne sais pas pourquoi — ça rend le portrait beaucoup plus vrai et beaucoup plus ressemblant. Ce n’est pas quelque chose qui passe par l’intelligence, mais ça vous choque tout de suite sur l’instinct. Un portrait, c’est plus mystérieux si on peut le faire sans l’illustrer."

Je travaille d’une façon très accidentelle. J’aime l’ordre dans la peinture, mais la façon de laquelle je travaille c’est un ordre de l’irrationnel. C’est tout ce que je peux dire.

Puis, le peintre de l’irrationnel explique une de ses idées fixes actuelles : "Je voudrais faire la bouche comme Monet a fait les couchers de soleil. Je n’y suis pas arrivé, malheureusement." Il poursuit sa réflexion sur l’ensemble de sa peinture, "je voudrais tout renouveler, travailler d’une autre façon. Je le sais dans mon instinct, mais je ne peux pas l’expliquer." Il s’exprime sur la violence qu’il sait que l’on ressent devant ses tableaux, il lui semble ainsi évident qu’ "il ne faut jamais oublier qu’un tableau ne peut pas être aussi violent que la vie elle-même, et la vie est tellement violente..."

Le peintre à succès dit qu’il peint avant tout pour lui-même et il s’étonne d’ailleurs que ses toiles puissent intéresser d’autres personnes, "c’est une sorte d’accident quand qu’on a commencé à vendre des tableaux, je les ai faits pour moi-même parce que la peinture me passionne." Mais cette célébrité ne l’a pas rendu "moins solitaire" pour autant. A la fin de l’entretien, Francis Bacon livre son avis assez pessimiste sur la peinture, "peut-être la peinture va mourir" car l’art conceptuel prend le dessus sur l’art plastique.

Francis Bacon, En souvenir de George Dyer, 1971.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Avril 1977. Dialogue avec Francis Bacon

19 avril 1977. Fenêtre sur - Peintres de notre temps.

Francis Bacon est interviewé chez lui par Michel Lancelot et Edouard Beer (journaliste de Newsweek). Francis Bacon évoque en français ses débuts dans la peinture, d’abord influencé par Picasso, puis Rembrandt et Velasquez (particulièrement par le pape innocent X de Velasquez). Il critique l’art abstrait et l’hyperréalisme, montre l’influence du cinéma, de la télévision et de la photo sur les peintres. Il n’a jamais dessiné, il commence directement la peinture sur la toile. Il explique les processus de réalisation d’un tableau et pourquoi il en détruit un certain nombre. Il réfute le côté violent, macabre, fou que certains trouvent dans son oeuvre. Il pense au contraire que ses tableaux sont gais. Il se défend de vouloir choquer, commente sa série de "portraits" et de "cris", donne sa conception de la vie. L’oubli après la mort le laisse indifférent. L’émission est illustrée de tableaux de Bacon dont des "autoportraits" et la série des "cris".

Janvier 1984. Interview du peintre Francis Bacon

Les arts par Pierre Daix (enregistré le 14 janvier).

Diffusé en 1992 dans l’émission Océaniques de Pierre-André Boutang.

La violence du monde. L’Orestie. Picasso.

Francis Bacon

Un film de David Hinton (1985)

Aiguë et vivante, cette rencontre avec Francis Bacon multiplie les lieux et les situations. Dans une salle, commentant les diapositives de ses œuvres (il n’a jamais su peindre les merveilleuses couleurs de la bouche) ou celles d’autres peintres ; dans des bars ("nous voulons la volupté, le reste est reniement") ou dans son atelier au chaos prolifique, il se livre à un dévoilement contradictoire. Les derniers mots du film : « Avez-vous été étonné de rencontrer un tel succès ? » « Très. That’s luck ! ». C’est la chance !

Bains de minuit, 1987. Thierry Ardisson et Franck Maubert interviewent Francis Bacon en français

Présentation de quelques uns de ses tableaux.

Franck Maubert est l’auteur de L’odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux, Conversations avec Francis Bacon. Il vient de publier Avec Bacon.

Francis Bacon, Trois Personnages dans une pièce, 1964.

Musée national d’art moderne. ZOOM : cliquer sur l’image.

Bacon - "Trois Personnages dans une pièce" - Les Figures de l’excès

Un film de Alain Jaubert (Collection Palettes, 1996)

Une plongée dans le monde étrange et fascinant de Francis Bacon, dont la peinture s’acharne à conjurer la violence et la mort. L’univers angoissant et très personnel d’un des plus grands peintres du XXe siècle se révèle peuplé de multiples références à la peinture classique.

Franck Maubert, Avec Bacon

« Francis Bacon incarne, plus que tout autre artiste, "la" peinture. Il est l’homme le plus extraordinaire qu’il m’ait été donné de connaître. Dans les années 1980, je l’ai rencontré à plusieurs reprises. À Londres, tout d’abord, dans son atelier de South Kensington, puis en diverses occasions, lors de ses passages à Paris. Nous conversions aussi parfois au téléphone, tôt le matin. Il parlait en toute liberté, sans tabou, de tout et de choses sans importance. Bacon adorait parler, parler l’excitait.

« Francis Bacon incarne, plus que tout autre artiste, "la" peinture. Il est l’homme le plus extraordinaire qu’il m’ait été donné de connaître. Dans les années 1980, je l’ai rencontré à plusieurs reprises. À Londres, tout d’abord, dans son atelier de South Kensington, puis en diverses occasions, lors de ses passages à Paris. Nous conversions aussi parfois au téléphone, tôt le matin. Il parlait en toute liberté, sans tabou, de tout et de choses sans importance. Bacon adorait parler, parler l’excitait.

Je l’observais, l’enregistrais, prenais des notes, rien ne le gênait.

Rendez-vous dans son atelier, dans les restaurants, les bars londoniens ou parisiens, de jour comme de nuit, à discuter, boire, manger, jouer : ce livre retrace ces moments rares partagés avec Bacon, joyeux nihiliste, et éclaire l’homme exquis qu’il fut, loin de sa réputation de "monstre" ».

Franck Maubert.

Bacon rit, par Franck Maubert, son ami

par Fabien Ribery

« Si les Français apprécient mon travail, je n’aurai pas l’impression d’avoir tout raté. »

Bien entendu, pour comprendre qui était Francis Bacon et comment il travaillait, les entretiens avec David Sylvester sont indépassables.

Cependant, la parution récente d’autres documents permet d’approcher de nouveau l’un des plus grands peintres du XXème siècle : le recueil Conversations, à L’Atelier contemporain (préface de Yannick Haenel, 2019), le livre-monde Bacon Le Cannibale, de Perrine Le Querrec (Hippocampe Editions, 2018), et maintenant Avec Bacon (Gallimard, 2019), portrait d’un ami, par le critique, romancier et essayiste Franck Maubert.

On y rencontre l’artiste en 1979 dans son atelier du quartier de South Kensignton (London) au 7, Reece Mews, acceptant d’ouvrir sa porte – donnant sur un escalier de meunier « raide et étroit » – à un jeune journaliste d’art de L’Express, hanté par une peinture d’icelui vue quelques années plus tôt au générique du Dernier Tango à Paris, de Bernardo Bertolucci.

« Son sourire tout d’abord m’accueillit, suivi d’un rire de gaieté et de chaleur. Le peintre m’attendait sur le palier. Il n’arborait rien, bien sûr, de l’accoutrement de ceux qui jouent à faire l’artiste, affublés d’un foulard et d’un chapeau. Elégance irréprochable dans sa veste croisée, sa chemise à rayures jaune et bleu, sa cravate sombre en tricot de soie, son pantalon de flanelle grise serré aux chevilles et ses bottines de cuir lacées. Il a la tête d’un homme sans âge, une tête d’oiseau de proie. »

Bacon parle en français, et ne cesse de rire : « Je peins pour m’exciter moi-même, mais si ça peut vous rassurer, ça ne m’arrive pas souvent. »

Bacon rit parce que la vie est tragique, parce que la violence est omniprésente, parce que tout est faux, sauf l’alcool, sauf la peinture, quelquefois.

Bacon, c’est Eschyle et Shakespeare, la comédie et le cri.

Bacon rit parce que les accidents sur la toile sont des bénédictions du hasard, parce que parler de l’art, au fond, ne sert à rien.

Son atelier ? « Jamais rien vu de tel. Un autre théâtre. La vision est plus forte que ce que j’avais imaginé et vu ou lu. Il nous faut marcher sur un tas de compost, magma de débris divers, sédiment épais de matières accumulées jour après jour depuis des années. Il y a de tout, des pages de journaux froissées, des photos piétinées, des chiffons, des livres ouverts, certains en lambeaux, en vrac, des petits pots en verre avec des pinceaux plantés dans des agglomérats de peinture séchée, quelques toiles posées au sol, des images épinglées aux murs, la porte maculée de traces de couleurs, là où il essuie ses pinceaux, sa palette en quelque sorte… »

L’atelier donne le vertige, c’est une toile en insurrection permanente, une mémoire en ébullition, « un champ de bataille ».

Franck Maubert y voit un lieu de sorcellerie, un espace sacré, un temple.

Champagne, château Petrus, chardonnay, bière, les breuvages coulent, comme la conversation évoquant l’installation à Tanger et les relations avec les Bowles, la mort de son amant George Dyer, l’amitié nouée avec Michel Leiris, Giacometti (« Il est le plus grand de nous tous. (…) Il m’a influencé plus que tous les autres. »), Muybridge, Eisenstein, ses maîtres en peinture (Cimabue, Pontormo, El Greco, Vélasquez, Van Gogh), son pragmatisme et ses découvertes techniques.

« J’aime beaucoup le orange, comme toutes les couleurs qui n’ont pas de rapport avec la réalité. Il faut le mensonge pour arriver à la réalité. Il faut être faux. C’est la couleur de la vie dans un sens, cela lutte contre la mort. »

Lui, toujours très bien habillé, banquier ou rock-star : « Nous sommes de la viande, n’est-ce pas ? »

Bacon, enfant fouetté par son père, militaire puis éleveur de chevaux ayant voulu éradiquer en son fils le poison de l’homosexualité, peint le crime, l’homme crucifié, le feu, la cruauté.

Scène dans un pub, scène au casino, scène au bar de l’Hôtel Pont Royal à Paris, scène dans la boîte de nuit Les Bains.

Passe David Hockney, « tignasse blonde et maillot à grosses rayures horizontales bleu et blanc. »

Bacon : « Je poursuis la peinture, car je sais qu’il n’est pas possible de l’arrêter. »

Et : « Il faut déformer la vie pour mieux la retrouver. »

Fabien Ribery, 27 juillet 2019.

Francis Bacon, Trois figures au pied d’une crucifixion, 1944.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Bacon, autrement dit

A l’occasion de l’exposition "Bacon en toutes lettres" au Centre Pompidou, le critique d’art et romancier Franck Maubert, auteur en 2012 du « Dernier modèle », Prix Renaudot de l’essai, vient nous parler de sa rencontre avec le maître irlandais, peintre de la tragédie et de la condition humaine.

Du 11 septembre au 20 janvier 2020, le Centre Pompidou consacre une grande exposition au peintre Francis Bacon. Axée en partie sur les liens entre le peintre et la littérature, elle se place aux antipodes de toute narration ou de toute conception illustrative de la peinture. Des penseurs comme Georges Bataille ou Nietzsche, des écrivains comme Michel Leiris (auteur notamment d’une monographie sur le peintre, Francis Bacon : Face et profil) sont ainsi lus par de grandes voix dans les six « chambres d’écoute » qui jalonnent le parcours muséographique.

Une exposition qui entend rendre à la littérature ce que lui doit l’œuvre de Bacon. Elle regroupe une soixantaine d’œuvres réalisées après 1971, année de la grande rétrospective au Grand-Palais qui constitue l’une des consécrations du peintre né en 1909 et mort en 1992, et qui fait la part belle aux triptyques.

Avec les voix de Jonathan Littel, Yannick Haenel et Francis Bacon.

Je pense que sa vie était encore pire que ce qu’il peignait.

(Franck Maubert)

Dans Avec Bacon (Gallimard, coll.Blanche, 2019), il exprime la fascination éprouvée pour Francis Bacon suite à la vision de l’une de ses toiles dans le générique du Dernier tango à Paris (Bernardo Bertolucci, 1972), et la sidération qu’il en a éprouvé. Surtout, il revient sur sa rencontre avec le peintre, à qui il a rendu visite dans son atelier de South Kensington à Londres, et dont, en tant que journaliste, il recueillait les secrets d’artiste que celui-ci voulait bien lui livrer.

Il était très discret. Il estimait que la peinture était un lieu de mystère et que chacun pouvait y apporter sa part de soi, que ce n’était donc pas à lui de livrer quoi que ce soit.

(Franck Maubert)

L’énigme FRANCIS BACON

Un film de Richard Curson Smith (2016)

Entre puissance revisitée de ses œuvres et émouvants témoignages de ses proches, dont Marianne Faithfull, Terence Stamp ou la très émouvante Nadine Haim, un portrait sensible et documenté de Francis Bacon, ogre peintre adulé, disparu il y a vingt-cinq ans.

Le choc Bacon se produit lors d’une première exposition de son art, sauvage et viscéral, à Londres en 1945. Sur les murs, un triptyque met en scène une créature distordue au cou phallique, qui augure l’obsession de l’artiste pour les corps et le sexe. Le peintre de la violence intime, amateur de fêtes alcoolisées et d’épopées ruineuses au casino de Monte-Carlo, aime le risque. Alors que la mode est à l’expressionnisme abstrait américain, Francis Bacon, travaillant et détruisant sans cesse, impose bientôt au monde ses grandes toiles de corps meurtris et mutilés. L’exposition du Grand Palais en 1971 le hisse définitivement au sommet. Dévoré de doutes et de culpabilité après le suicide de ses deux amants, Bacon, vieillissant, adoucit pourtant son art, jusqu’à sa mort à Madrid en 1992.

A Monaco, Francis Bacon sort le grand jeu

Invitation au voyage, février 2023, arte.

Bacon semble s’être rendu en Principauté pour la première fois à l’aube des années 1940 comme l’atteste une lettre, datée du 3 juin 1940, envoyée à l’artiste à Monaco par sa cousine, Diana Watson, l’informant du décès de son père.

En 1946, Erica Brausen, qui travaille alors à la Redfern Gallery, rencontre Bacon grâce à un ami commun, le peintre Graham Sutherland, et lui achète Peinture 1946 pour un montant de 200 livres sterling. Avec les gains liés à cette vente, Bacon quitte aussitôt Londres pour s’installer à Monaco.

La Principauté devient la résidence principale de Bacon de juillet 1946 jusqu’au début des années 1950. Il s’installe tout d’abord à l’Hôtel Ré où il vit avec son amant et mécène, Eric Hall, et sa nourrice Jessie Lightfoot. Graham et Kathleen Sutherland font partie des amis qu‘il fréquente régulièrement pendant ses premières années monégasques.

Bacon est séduit par l’ambiance et le style de vie de Monte-Carlo. Par ailleurs, il apprécie les paysages méditerranéens mais aussi les bienfaits de l’air marin pour son asthme.