« Gageons que s’il y a une santé du Mal envisageable, une naissance enfin possible, elles ne trouveront leur voie que dans cette remontée des enfers qu’est l’écriture. Qu’on prenne garde à la phrase de De Quincey placée en exergue. »

« Sans une base de terrible il n’est pas de ravissement parfait. »

Thomas de Quincey

Jacques Henric, Carrousels, 1980, coll. Tel Quel.

Philippe Sollers, Cet homme est dangereux

Pierre Guyotat, Rédemption de Satan

Guy Scarpetta, Sauve qui peut la peinture

Philippe Muray, Le salut par les toiles

Marc Devade, Des couleurs, tu m’en as redonné

Jacques Henric, toujours sanglant mais toujours magnifique

Philippe Dagen, La peinture comme une pensée

- La première édition (janvier 1983)

« Le XXe siècle. La succession des avant-gardes artistiques. C’est-à-dire, sur fond de soubresauts sublimes, la lente agonie de la peinture...

Le XXe siècle. La croyance au Progrès infini de l’Homme, de l’Espèce et des sociétés. Les idéologies laïques du Bien. Le retour mal déguisé, dans nos philosophies et nos morales, des vieilles hérésies que l’Eglise catholique eut à combattre depuis ses débuts. C’est-à-dire, dans le réel, l’irruption abrupte de la monstruosité : stalinisme, nazisme, multiplication accélérée des charniers humains...

Quel lien entre l’extinction d’un art et la fin d’un monde ? Entre cette longue éclipse que connaît l’art pictural et le tragique naufrage de nos civilisations ? Quel même mortel virus a atteint la peinture et l’image que l’homme se donne de lui-même a travers ses religions, ses idéologies et ses politiques C’est à ces questions que ce livre s’efforce de répondre.

Jacques Henric est romancier. Cela signifie que la Peinture et le Mal est, certes, un essai sur l’art puisqu’il y est question de Titien, Tintoret, Watteau, Poussin, Greco, Goya, Seurat, Toulouse-Lautrec, Cézanne Duchamp, Mondrian, Pollock... Mais que c’est aussi l’ébauche d’un roman, un journal intime, un traité de morale, un pamphlet politique, un cri d’alarme et de colère. Superbement écrit, l’ensemble se situe dans la continuité des essais sur l’art de Malraux et de Georges Bataille. »

Ainsi se présentait la quatrième de couverture de la première édition de La peinture et le mal, le livre que Jacques Henric publiait en janvier 1983 [1].

Philippe Sollers en rendait compte dans Le Nouvel Observateur du 14 janvier et Pierre Guyotat dans Le Matin du 9 février 1983. Un dossier d’art press lui était consacré (n° 67, février 1983).

Comme vous avez constaté qu’il n’y a rien à lire, ces temps-ci, dans le déferlement des inutilités romanesques, prenez ce livre, emportez-le, cachez-vous. C’est un brûlot fanatique. Une honte. Un écoeurement. On devrait l’interdire, si les lois n’étaient pas si relâchées, les habitudes si flasques. Qui est cet Henric ? De quel droit ce ton égaré ? Ces anathèmes ? Cette prédication de Savonarole à l’envers ? Il vous ordonne de vous comparer sexuellement à tous les tableaux de la peinture. Uccello le met en transes. Titien le comble d’excitation. Rubens, Delacroix, Manet, Watteau, Seurat se transforment pour lui en scènes érotiques dont je n’oserai pas, ici, donner les détails au lecteur. Il injurie positivement les lectrices. On dirait qu’il s’est drogué devant chaque toile, un peu partout, au Louvre, à New York, à Anvers, à Venise, à Madrid. A côté de la Peinture et le Mal, les vociférations d’Artaud dans son Van Gogh ; le voyeurisme trouble de Georges Bataille dans son douteux Manet ; les frémissements de Malraux électrocuté par le « Boeuf écorché » de Rembrandt paraissent presque des rêveries de jeunes filles. Ce faux essai obscène et parfois même affreusement grossier ne tente rien de moins qu’à nous faire croire que les musées, les églises (y compris Saint-Sulpice !) sont des lupanars, les derniers bordels d’un monde devenu partout hygiénique. Quelle outrance ! Quelle fébrilité ! J’avoue ma stupéfaction.

Car enfin, voici un auteur moderne, connaisseur évident de Matisse, de Picasso, de Pollock, dont toute la passion consiste à revaloriser quoi ? Non, vous ne devinerez pas, Le « péché originel » ! La théologie catholique ! Le Diable ! L’Enfer ! Un auteur, donc, qui, sans aucune garantie universitaire, et dans le désordre le plus emballé, vous démontre en somme que chaque tableau est un geste criminel accompagné d’une prière. Un blasphème conscient. Un coup de main pornographique donné aux Pères de l’Eglise. Scandale supplémentaire, il réintroduit comme un critère d’interprétation la biographie intime des peintres. Leurs manies. Leurs obsessions. Et par-dessus le marché, il se met en scène lui-même. Il pousse le mauvais goût jusqu’à nous raconter comment, de temps à autre, il interrompt son sermon furieux pour faire l’amour ou aller aux toilettes. Et le revoici devant le Tintoret, Toulouse-Lautrec ou Egon Schiele, entrant avec une désinvolture révoltante à l’intérieur des toiles, se mêlant aux personnages, aux attitudes, aux moindres détails, aux souvenirs des couleurs, à la présence spectrale des peintres.

Mais qu’est-ce qui lui prend ? Qu’est-ce qu’il a pris ? L.S.D. ? Amphétamines ? Hallucinations et raisonnements se chevauchent, se multiplient. Baudelaire entre dans la danse, et Kierkegaard, saint Paul, Isaïe, Pascal, Sade, Jarry, Claudel. Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Que devenons- nous ? Il faut dire que, peu à peu, ce forcené commence à nous faire douter d’avoir les pieds sur terre. Il brûle des idoles au nom des idoles, en prétendant que les pires idoles sont celles qui font semblant de ne pas l’être. Thèse scabreuse, et qui prend à rebrousse-poil toute la sensibilité éclairée du XXe siècle.

Pour l’auteur de La Peinture et le Mal, je résume, le formalisme, le surréalisme, le réalisme socialiste sont à mettre dans la même poubelle ! Et pourquoi ? Parce que ce seraient là autant d’erreurs métaphysiques. Des fautes non pas à l’égard du Bien, mais du Mal. Paradoxe énorme ! A en croire Henric, Malevitch, Duchamp, Mondrian, Breton, Dada, Aragon, Paulhan, et j’en passe, auraient tous décidé, théosophiquement, de nous priver des infâmes voluptés très charnelles dont lui n’arrête pas de nous vanter les délices. Marécages effervescents. Dans cette apologie de la mystique passant par la porcherie, vous avez reconnu, n’est-ce pas, la bizarre et inacceptable théorie du modèle qu’Henric s’est visiblement choisi : Georges Bataille. « La Littérature et le Mal », livre absurde qu’heureusement plus personne ne lit, allait en effet dans ce sens aberrant. Souvenez-vous : un Michelet pervers ; un Kafka se voulant coupable ; un Proust occupé aux plus inavouables passions... Voilà dans quels marécages effervescents la « nouvelle théologie » voudrait nous entraîner ?

Je le dis tout net : aucune chance. Ce n’est pas demain que le public renoncera à l’idéal, aux abstractions propres, au merveilleux alchimique, bref à tout ce qui fait de la représentation contemporaine un progrès. Comble d’impudence, Henric, dans sa frénésie, nous assure que, derrière les faux-semblants qu’il dénonce, on retrouve toujours et partout une mauvaise évaluation de l’image féminine ! Quelque chose comme un culte caché de l’éthéré, de l’androgynat, de la femme éternelle restée vierge ! Sur quoi, il nous flanque à la tête, pêle-mêle, l’« Assomption » et les « Vénus » de Titien, comme si elles étaient l’oeuvre d’un même créateur. Ce qui d’ailleurs est vrai, mais pourquoi souligner cette vérité ? N’est-ce pas dangereux ? N’y a-t-il pas là un désordre civique en puissance ? A quoi bon revaloriser ces Vierges qui volent à côté de nus allongés peints de la même main ? A quoi bon troubler l’atmosphère ? Pourquoi salir la République de Delacroix en laissant planer l’hypothèse qu’elle serait venue du même cerveau que Sardanapale ? Tout cela est malsain. On voit d’ailleurs le danger de ce qu’on ne doit pas appeler une méthode mais un véritable appel à l’insurrection sensualiste. Surtout quand cet appel se fait au nom de la « chute », du « péché », du regard porté simultanément sur la souffrance et le plaisir des corps. Je veux bien qu’un peintre américain du nom de De Kooning, qui a odieusement passé son temps à souiller ses tableaux de femmes rendues difformes, déclare : « La chair est la raison pour laquelle fut inventée la peinture à l’huile. » Mais de là à faire le moindre rapprochement avec l’extrême-onction ! Ce qu’on risque, avec des auteurs comme Henric qui se permettent ces libertés, je vais vous le dire : d’être obligés bientôt d’analyser vraiment des Picasso. Ces effroyables torsions animales. Ces agressions tendues. Ces attentats. Non, Monsieur Henric ! Laissez-nous tranquilles ! Soit, Picasso a du génie, mais nous ne voulons rien en savoir ! Et vous, après tout, il est possible que vous ayez écrit un chef-d’oeuvre. C’est même évident. Mais encore une fois : à quoi bon ?

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 14 janvier 1983.

Rédemption de Satan

par Pierre Guyotat

La Peinture et le Mal, par Jacques Henric, m’a bouleversé de fond en comble. Comme tous les très grands écrits, celui-ci est un acte. Plus encore : un acte artistique, l’acte dont on ne revient pas.

« Je voulais comprendre la nature du rapport liant la connaissance du Mal au geste du peintre lorsque celui-ci atteint ses hauts moments d’intensité. »

D’emblée, le mouvement de l’écrit est lancé : catholique en diable, de bout en bout. Les peintres ici traités oeuvre et corps — Titien, Tintoret, Rubens, Vermeer, Frans Hals, Poussin, Watteau, Delacroix, Toulouse-Lautrec, Seurat, Egon Schiele, Jackson Pollock, De Kooning... — font affaire avec le Malin. En ces formidables peintres, les battements du coeur, je les entends comme ceux de l’assassin, avant et après coup.

La Tentation est au coeur de l’art. Qui n’a point tremblé de cette terreur et de cette jouissance ne peut se déc1arer enfant de l’art. Les peintres d’Henric, ceux-là qu’il crée, les morts et le vivant qu’il touche pour leur inoculer le Mal qui fait revivre, manifestent à l’oeil nu cette étreinte physiologique du Beau et du Mal — au point que tous les jus humains et non humains en giclent, que tous les corps humains et non humains se fendent : de douleur et de rire.

« Une bousculade de corps qui, bientôt, après Tintoret, Rubens, Greco, va devenir avec Delacroix un fabuleux pugilat. La substance de la peinture devient tangible : un ongle, une larme, un oeil, un sexe : caillots bruts de matière colorée. »

Ces enfers de fresques et de tableaux de l’ancien temps — part Dieu, part Satan, symétriquement égales — qui ne brûlaient pas leurs damnés, le Beau trop beau d’alors ne pouvant faire du mal faute de sexe, s’éteignent à jamais avec la Gloire chrétienne.

Désormais, en relais dérisoire de la théologie patristique perdue, le sexe, défense de l’Occident, restitue au catholicisme sa saleté primitive. Le Malin se détache des tableaux et des porches, et, comme aux temps évangéliques, se réfugie de nouveau et de plus belle dans l’humain qui le veut bien. Et qui le veut, le désire, l’attend plus que tous autres humains ? L’artiste, le peintre, le Peintre d’Henric.

- E. Schiele, Masturbation.

La rédemption christique ne suffisant plus à l’humain, Dieu, aux abois, sacrifie Lucifer. A la lumière d’avant la Faute et du Jugement dernier, immobile dans l’ancienne peinture succède alors celle de l’instant même de la chute. Sa peinture humaine naît de ces éclats projetés du chaos. Vitesse éternelle, intrication de la ténèbre et du feu, corps en chute libre, précipitations, extirpations, élongation de membres accrochés à quelque aspérité incandescente du Trou, élongation de membres hissant en vain d’autres corps, masse énorme de muscles pour descendre le léger Crucifié — mais ne serait-ce point pour le rehisser sur sa croix ? —, élongation de membres retenant et lançant l’Ascension, l’Assomption. Puis, de lassitude (Watteau, Egon Schiele) à ces exténuants exercices spirituels, élongation de ces mêmes membres — le trou de la chute enfin foré à l’intérieur physiologique du corps humain —, vers les orifices sexuels par où Lucifer et l’humain se parlent. Et de la Terre qui se met à tourner, nature, dépouilles, édicules, ustensiles, bousculés de l’un à l’autre, déjetés hors du champ, le peintre les ressaisit vifs. Qu’une part de l’humanité dorme et rêve cependant que l’autre vaque à l’espèce, augmente à l’esprit du peintre, divise son désir.

Veilleur de dépouilles en rut, veilleur des mêmes transies de terreur postcopulatoire, veilleur simultané du songe nocturne glorieux — lumière, liberté aérienne, thaumaturgies, cauchemars divins, le non-humain en progrès — et de l’espèce diurne réactivée — le noir à force de remuement humain, cultes, le non-progrès à force de reproduction ; paupières jamais closes sur cette songerie intercontinentale — mémoire encore indescriplible des préparatifs musculaires de l’expulsion hors Eden — laquelle songerie, si l’éveil quotidien à la vie réelle, au Mal, à l’Art, n’en retardait le mouvement, entraînerait son rêveur jusqu’aux instants de la Genèse, l’artiste nouveau chevauche son propre sexe.

« Les peintres sur qui j’écris, autant l’avouer tout de suite, je les aime. Je les aime d’amour. Dans tous les sens du mot. Je les aime affectivement, sentimentalement, sexuellement. »

Henric sait bien que pour ceux-là, de trop en avoir vu de nature et d’espèce ancienne, contemporaine et à venir, seule, du Bien et du Mal abolis dans la matière, vibre encore leur articulation : la Tentation, mémoire de celle d’autour de l’Arbre et de celle d’au milieu du Désert.

Séduit par ces orphelins du Bien et du Mal, Henric les assiste à main pleine, de la naissance à l’agonie. Henric écrit le geste par quoi ces possédés de l’esprit du Mal repoussent ou précipitent l’heure de peindre ; le geste par quoi ils se délivrent de la Tentation en en remplissant leurs pourceaux.

Le Sexe se retourne dans sa tombe ; le grand sexe, le sexe judéo-chrétien, depuis le lieu du corps où Dieu l’a oublié, remonte, masturbé dans le trou organique humain de la Chute, se love, toutes dépouilles internes saisis par la débauche, dans le bras et la main qu’il met érection. Et pourquoi cette paume de l’Ange sur l’épaule de l’Évangéliste ? Retenir l’afflux tentatoire ou le laisser passer ?

Le corps-artiste, cerveau compris, bande et débande tout entier : l’orteil aussi contre le chevalet. De combien d’érections spirituelles internes doit-il assurer le contrôle ? Garrotter foie, garrotter coeur... Ses peintres, Henric ne les a pas choisis, non plus qu’ils n’ont choisi de l’être, peintres. Il y a loin des visages heureux, terrestres, de celles et ceux qui font le Bien de par le monde, à la face scandalisée de ceux — voir les autoportraits — réduits à perpétrer le Beau. Qui ose encore prétendre qu’il se « reconnaît », comme on dit, dans tel ou tel de ces faciès défigurés ! Il lui faudrait alors avoir abandonné tous ses biens et ses proches ; risquer de ressentir s’endurcir son coeur à l’usage matériel du Beau ; avoir pris langue — au risque de se l’assécher pour jamais — avec une voix qui le hèle, qui le loue à l’amour et qui le répudie ; avoir été humain et ne plus pouvoir l’être. L’art est le seul mystère digne d’être ajouté à ceux de la théologie. L’art n’est pas un mystère humain. Henric, artiste véritable (qu’on relise Archées, Chasses, Carrousels), fonce avec science et bravoure au-devant de ce dans quoi il peut, lui, se reconnaître. Il fonde, dans la violence, dans l’attendrissement et le fou rire, les bases d’une théologie de l’art.

Pierre Guyotat, Le Matin du 9 février 1983.

Le dossier d’art press n° 67, février 1983

Au fond, il n’était pas certain, avant ce livre, que le texte d’Artaud sur Van Gogh ait vraiment été lu. Je veux dire : lu autrement que comme un texte un peu bizarre, marginal, une exception localisée, certes reconnue comme un chef-d’oeuvre, mais un chef-d’oeuvre en définitive étranger au discours convenu sur l’art, un texte déplacé, sans précédent et sans postérité, une sorte de cri poignant et isolé sur lequel les Histoires de l’Art sérieuses, les discours universitaires et les grands textes critiques concernant la peinture se sont vite empressés de se refermer. Avec Henric, c’est fait : le cri est désenfoui, la plaie ouverte par Artaud est ravivée, — et ce qui s’y profilait, comme effet de vérité, enfin prolongé.

C’est dire que le livre d’Henric, à coup sûr, est plus qu’un autre voué au malentendu. On peut imaginer qu’il ne manquera pas de beaux esprits, dans le milieu de la peinture et autour (cet « autour » qui est, au sens strict, le vrai milieu) pour tenter de réduire La Peinture et le Mal aux petits débats qui agitent dérisoirement la scène artistique d’aujourd’hui.

le lieu du moins de religion possible

Que ne dira-t-on pas, que ne va-t-on s’affairer à suggérer et à chuchoter ? Qu’Henric joue la figuration contre l’abstraction ? Qu’il propose, sur la ruine des panthéons précédents, « majeurs », un nouveau panthéon de petits-maîtres ? Qu’il adopte une position réactionnaire ? Qu’il cantonne la « grande peinture » dans le passé ? Qu’il conspue l’« avant-garde » comme le moindre petit peintre-rocker analphabète à la mode ? Et pourquoi pas, pendant qu’on y est, le bon vieux stéréotype confirmé — qu’il passe d’une église à l’autre, en brûlant ce qu’il avait adoré ? Autant de façons, c’est clair, d’éviter de lire ce qu’Henric écrit vraiment. Contre l’abstraction, Henric ? Alors que son livre porte le Suburb in Havana de De Kooning au pinacle, et qu’il contient le plus lucide et le plus vibrant éloge de Mondrian qui ait jamais été prononcé ! Promoteur d’un panthéon restrictif et « mineur », Henric ? Alors qu’il est lumineux, à le lire, que ce qu’il dit de certains peintres n’est que le début de l’enquête — et que rien n’empêche qu’on puisse soumettre tout aussi bien Gréco, Turner, Goya, Cézanne, Picasso, Giacometti ou Rothko au même éclairage décapant ! Réactionnaire, passéiste, Henric ? Alors qu’il saute aux yeux qu’il ne propose en aucun cas, face à l’art contemporain, de « revenir en arrière », mais beaucoup plus radicalement de changer de dimension, de ne pas situer l’art dans l’horizontalité de l’histoire, mais dans la verticalité, de plonger beaucoup plus bas et de monter beaucoup plus haut ! Hostile à l’avant-garde, Henric, au sens du « Tout-est-permis » d’aujourd’hui ? Alors qu’il ne cesse de répéter que la peinture est une ascèse, des plus terribles, et qu’il traite ladite avant-garde non comme une phase ponctuelle et historique de l’art moderne, mais comme le dernier avatar d’une immémoriale maladie, d’une longue chaîne d’hérésies et d’idolâtries, qui comporte aussi ses martyrs, ses éclats, ses tragédies... Religieux, Henric, catholique après avoir été marxiste ? Alors que la référence catholique, dans son livre, ne semble sollicitée que pour indiquer le lieu du moins de religion possible !

prendre congé de ses contemporains

Mais non, il faut s’y résoudre : ce livre n’est rien d’autre qu’une façon qu’a eu Henric, en traversant la peinture, de prendre congé de ses contemporains. De mettre en crise l’idée même de « contemporanéité », telle que nous continuons à l’accepter, sans le moindre soupçon, sous prétexte de dates de naissance, de co-présence des corps, d’histoires de générations. Henric, lui, nous dit qu’il est, en tant qu’écrivain (c’est-à-dire en tant que, d’une certaine façon, il fait effraction et exception dans le cycle des générations, infiniment plus « contemporain » de Masaccio, de Watteau ou d’Egon Schiele que de tel ou tel peintre qu’il peut croiser les jours de vernissage. Voilà l’autre longueur d’onde à travers laquelle il radiographie la peinture — et tant pis pour ce qui se ruminera ou se ragotera, à son propos, dans les galeries et les musées. Il est ailleurs, Henric, il ne fait que passer.

Peut-être même ne s’agit-il pas essentiellement d’un livre « sur la peinture ». Disons plutôt que la peinture, ici, est d’abord l’occasion d’une traversée, clinique et impliquée, — celle de l’histoire même de l’Occident. Le paganisme ancien, et le coup de force biblique, l’arrachement à la « nature », puis l’irruption, avec le catholicisme et ses prolongements théologiques, de ces deux « rocs » : le mal radical, l’individuation. La longue lutte de l’espèce pour refermer cette double béance, — déradicaliser le mal, le « surmonter », le dénier, et noyer l’individu dans un grand Tout (nature retrouvée, peuple, masses). L’hypothèse selon laquelle quelques-uns, dans la peinture, ont carrément pris le relai lorsque l’élaboration théologique a été asphyxiée. L’histoire d’une guerre, d’une lutte à mort, entre ceux qui ont regardé le Mal en face, sans fard, le Mal originel et en chacun, qui ont soutenu à partir de là, contre toutes les pressions, la dimension de l’Unique, — et ceux qui n’ont cessé de céder aux pressions, de rêver de bonnes communautés, de fusions. Voilà la source de ce qu’Henric nomme « l’enfer du chevalet », la démonstration (en opposition discrète à Malraux) selon laquelle la peinture, à la Renaissance, ne s’est pas « laïcisée », comme on le dit partout, mais a au contraire repris en charge, à sa façon, l’enjeu théologique ailleurs abandonné, platonisé. Non pas seulement l’émergence technique de la peinture à l’huile, mais l’irruption délibérée du chaos dans l’ordre, et « la chair du Mal à vif » ; non pas seulement le tableau (privé) succédant à la fresque (publique), mais le cadrage du trou où les illusions communautaires ne peuvent que sombrer, et « le Un s’adressant au Un et non à un ensemble de croyants ». Et aussi le rôle de vérité de l’argent dans l’apparition du « marché », et la haine de cette vérité, — et la promotion du Musée, aufhebung laïque de l’ancienne église, basilique au rabais, camouflage institué du Bordel qui s’y laisse percevoir. Oh, lisez d’urgence ce qu’Henric écrit du Bordel, — vous qui avez la naïveté de croire qu’il existerait quelque part des femmes qu’on ne paye pas...

l’universelle dégringolade

Et la peinture, prise dans cette guerre, passant au travers : l’engloutissement à l’envers du Déluge d’Uccello, et l’espace qui se défait, s’engouffrant dans son autre côté (subversion de la lumière, dissolution de l’ordre perspectif par la couleur), — et la mise à nu de la chute, de l’universelle dégringolade, sans fin observée, figurée, infernalement gestualisée, charnellement chromatisée (Rubens). Et ceux qui, à l’ère de la modernité, se sont laissés submerger dans la revanche de la totalité anonyme sur l’Unique, des illusions de fusion et de réconciliation sur la mise à nu du Mal, — la chaîne des défaites sublimes, et la montée de la marée de débilité.

Voilà Malévitch, et son projet « totalitaire », où l’écran blanc devient l’icône d’un monde purifié, sans péché. Voilà la grande ruse perverse de Duchamp, ésotériquement hanté par l’Androgyne, confondant peu ou prou les foules mâliques et les moules phalliques... Voilà la superbe ascèse de Mondrian, aspirée par le vide, et réussissant malgré tout jusqu’au bout à mesurer la démesure, à équilibrer le déséquilibre. Voilà le naufrage sublime de Pollock, noyant son individualité dans l’alcool, dans le cosmos, dans le all over, et résistant à la noyade au dernier moment, repoussant en un saisissant sursaut la grimace des démons et la platitude des mythes dans l’enchevêtrement, la pluie colorée, le filet, comme un Tintoret à qui la Vierge aurait manqué, — Pollock, le dernier grand martyr, happé pour finir par la gueule vorace du Grand Matriarcat Américain, qui n’aura cessé de le surveiller. Et voilà aussi la submersion des individus dans les (( écoles )l, machinerie futuriste, surréalisme socialiste, poubelles néo-réalistes, contre-religions, voilà le grand rêve de communion sans reste (sans Mal, sans Individus) qu’Auschwitz et la Kolyma, c’est-à-dire le réel, ont fini par doubler, dans le passage à l’acte le plus monstrueux qu’on puisse imaginer...

les sondeurs d’abjection

Et voilà les autres, aussi, les prétendus « petits maîtres », les réfractaires, — saints au bordel, grands sondeurs d’abjection. Voilà Watteau, désacralisant le cul de Vénus, et faisant surgir, entre deux quintes de toux, à travers le brasier qui enflamme son souffle, la figure hallucinée de son Gilles, avec sa très étrange et très désinvolte compassion. Et la « poussière de soleils » de Seurat, poussant jusqu’au bout la division, dégageant la trace fugitive de ce qui reste de l’univers après sa désintégration. Et l’affrontement constant de Toulouse-Lautrec à la chute, au ratage, à la cochonnerie, à l’ignominie, à la dérision, dans ce ricanement cynique qui est aussi, paradoxalement, la plus suprême élégance. Et l’obscénité d’Egon Schiele, scrutant sans relâche l’enfer sexuel, ses grimaces hébétées, nous donnant à voir notre anatomie bâclée, malade, nos corps mal greffés, mal montés. Et le grand match de boxe de De Kooning avec la Déesse-Mère, rafales sans mesure du « Matricide », torsion et dérision des Erinnyes, version moderne du « tourbillon d’hilarité et d’horreur » dont parlait Mallarmé. Oui, ils sont là, captés et portraiturés à leur tour par Henric, silhouettes lamentables ou héroïques, parfois les deux à la fois, — et si ça vous gêne, vous pouvez toujours vous rassurer en disant qu’il s’agit d’un roman, dont les personnages se nommeraient Delacroix, Mondrian, Duchamp, Schiele, Pollock, etc — mais méfiez-vous malgré tout, car ce roman-là pourrait bien être celui qui dit la vérité sur ce que les communautés ont toujours eu intérêt à maintenir voilé, dérobé.

éternelle sacralisation de la chaîne des fécondations

La Déesse-Mère... C’est bien d’elle qu’il s’agit, en effet, — éternelle sacralisation de la chaîne des fécondations, du flot des ovulations, de la dénégation de l’Unique et du Nom — grande pourvoyeuse d’utopies, immergeant les singularités dans les ensembles, les inconscients dans le collectif, prêtresse du Grand Tout social ou organique. Donnons-lui son nom moderne : La G.S. Car c’est bien elle qui se profile, par exemple, dans la figure totémique de George Sand, utopiste, socialiste, réactionnaire, viriloïde, mémère bien enracinée dans sa terre, reine-abeille satisfaite attirant autour d’elle sa cohorte d’artistes-bourdons, et ronronnant au milieu, — George Sand, telle que Delacroix en a capté l’image, nous dit Henric, « en innocent bas-bleu dont le menton fuyant dénonce une connerie de fond intraitable » ; mais la G.S., c’est aussi, quelques décennies plus tard, l’idole Gertrude Stein, bornée, matoise, assouvie, gavant ses petits peintres chéris de brownies. Et il revient à Picasso, cette fois-ci, d’en avoir fixé à jamais l’évidente bovinité, lui qui a passé pas mal de temps à toréer avec elle, en Andalou parfait. Et puis, de temps en temps, il est d’autres G.S. possibles [2] — réfractaires aux G.S. Mères, ceux-là, passant ailleurs, dégonflant les baudruches, exhibant le simulacre comme tel... Georges Seurat, par exemple, sur lequel Henric a écrit quelques-unes de ses pages les plus inspirées, montrant qu’« entre le monde et lui il a posé le gouffre de l’infinité d’un point », et qu’il n’a cessé de « renvoyer toute la figuration du monde à son statut de semblant »...

Je parlais à l’instant de vérité : n’en déduisez surtout pas que La Peinture et le Mal ne serait qu’un livre « à thèse », proposant un système clos, exhaustif : Henric, mieux que quiconque, sait que la vérité n’est « pas toute », qu’elle ne peut que se « mi-dire » [3]. On pourrait évidemment s’interroger, dans la perspective même du livre, sur l’absence de tel ou tel peintre à l’intérieur du panorama — on pourrait se demander s’il n’existe pas d’autres critères d’appréciation de la peinture que ceux qu’Henric implique dans son diagnostic — on pourrait mettre l’accent sur une dimension plus formelle, plus « abstraite » (au sens où il existe une dimension abstraite dans toute l’histoire de la peinture, figurative ou non), et en regretter l’absence, par exemple, dans la séquence qu’Henric consacre à Vermeer — mais, au fond, ces questions ou ces regrets sont sans objet dès lors qu’on saisit que La Peinture et le Mal n’est pas un traité d’esthétique, que la « vérité » de ce livre est une vérité ouverte — et, surtout, qu’elle n’est pas à repérer ailleurs que dans son énonciation.

l’identification assumée

Car le vrai coup de force du livre est là : dans le parti-pris qui consiste à avoir transgressé le vieil interdit « structuraliste » qui portait sur la biographie, et même, au-delà, sur l’identification. Faire de l’identification, délibérément assumée, non le lieu d’un aveuglement, d’une méprise imaginaire, mais le chemin d’un transfert nécessaire à la vérité, voilà la nouveauté.

Et il ne suffit pas de dire que dans un tel livre la position subjective est revendiquée — encore faut-il tenter de suggérer comment. Car il ne s’agit pas ici, manifestement, d’un « impressionnisme » critique (discours narcissique exposant complaisamment l’arbitraire d’un goût ou d’un sentiment). Ni de cette auto-sémiologie de la perception où Barthes s’était illustré. Ni même de la projection brûlante, corporellement et mentalement impliquée, d’Artaud envers Van Gogh. Ce qu’Henric a inventé ? Une façon de pousser l’identification jusqu’au bout pour produire un recul — un éclairage du drame subjectif qui ne se laisse pas autrement maîtriser. Une façon de scruter les biographies, non pour oublier les oeuvres, mais pour les saisir comme autant d’expériences (et ce qui retient Henric dans les biographies, c’est manifestement l’écart, métaphysique et sexuel, par lequel chaque « sujet » abordé se distingue radicalement des autres, se sépare du troupeau). Une contamination réciproque de l’essai et de la fiction (seule façon d’aborder, selon le mot de Musil, l’au-delà de la « sphère ratioïde »).

fièvre et minutie

Le résultat ? Une écriture au souffle prosodique contrôlé, fièvre et minutie, déchaînement de hargne ou d’enthousiasme et détachement clinique comme si la peinture, ici, servait de réactif à l’écriture, de pôle transférentiel, comme si l’énonciation d’Henric s’acharnait à relever le défi que lui lance la peinture, jusqu’à obtenir ce paradoxe : une complicité qui doit passer par la fascination pour voir au-delà, une écriture à la fois « en surplomb » par rapport à la peinture et en même temps « en écho » à l’espace qu’elle suggère, aux gestes qu’elle expose, aux postures qu’elle décrit. Et tant mieux si, à certains moments, on ne sait plus très bien s’il s’agit de Watteau, de Toulouse-Lautrec, de Newman, ou d’Henric lui-même. Et d’ailleurs, de quel Henric ? De celui, réservé, vaguement bougon, que vous pouvez voir à certains vernissages ? Imaginez plutôt qu’un tel livre n’aurait pu être écrit sans que son auteur, littéralement, n’entre dans le tableau, ne devienne ce qu’il voit : le voilà qui émerge comme un somnambule à la façon du Gilles de Watteau [4], qui sort pour aller prendre une cuite avec Pollock, et qui s’efface soudain, et se dissipe dans la ponctualité dissolvante de Seurat, avant de surgir comme un zip newmanien séparant l’éternité, et c’est aussi le corps nu d’Egon Schiele en train de se masturber, et brusquement ses jambes raccourcissent, se tordent, et c’est Toulouse-Lautrec, — mais c’est la Goulue, tout aussi bien, et son étalage de chair idiote, avant qu’une gifle colorée ne vienne la fracasser, la transformant en l’une des Women de De Kooning, — voilà ce qu’il faut traverser, réellement, pour écrire La Peinture et le Mal, — eh oui, chers regardeurs de peinture, chers demi-sels nu milieu, c’est cela, un écrivain.

voir par l’oreille

Je trouve ceci, dans les Sermons de Saint Bernard : « L’oreille s’ouvre la première à la vie, parce qu’elle fut la première porte de la mort ; l’ouïe qui troubla notre vue doit lui rendre sa clarté ». Autrement dit, contrairement au préjugé courant, c’est d’abord par l’oreille que la peinture se laisse percevoir (il n’y a pas de « vision » antérieure ou extérieure au verbe nous connaissons tous des gens qui ne disposent que de quinze mots pour aborder la peinture, et qui sont incapables de voir au-delà de ces quinze mots). Eh bien, écoutez la voix d’Henric, son timbre, sa véhémence, son souffle. Ou plutôt : entrez dans sa symphonie, dans sa densité, sa richesse orchestrale, son rythme sans cesse relancé, son vacarme et sa délicatesse, ses houles, ses fugues, ses dissonances — et peut-être, si vous n’êtes pas trop définitivement sourds, commencerez-vous à voir ce qui n’était pas visible avant lui. Saint Bernard, toujours : « Pourquoi vous efforcez-vous de voir ? Il faut tendre l’oreille ».

Guy Scarpetta, art press 67, février 1983.

Parviendra-t-on un jour à sortir de l’histoire telle que nous l’enseignons, celle des dates et des régimes, pour s’apercevoir que c’est celle-là, définie sans cesse par de nouveaux paris par rapport à l’horreur et au Mal, qui est véritable et nécessaire ? En tout cas, c’est ce qui s’annonce avec une passion peu commune dans La Peinture et le Mal, extraordinaire « Discours sur l’Histoire Universelle de l’Art » considérée dans la méditation sur ses époques successives de représentations du Mal.

Au milieu de la chute générale et des représentations de cette chute qui au cours des siècles firent la peinture, Henric laisse tomber régulièrement des fragments de sa chute à lui, c’est-à-dire de sa subjectivité, c’est-à-dire de sa manière particulière de tomber puisque nous ne sommes que des projectiles désorbités, la bourre éparpillée d’une explosion antérieure à notre chute, ou encore la volée inépuisable de flèches assurément empoisonnées, lancées sur rien et pour rien, vers aucune cible dans la nuit, ivres de leur propre bruit de grêle, de leur infini bourdonnement. Autobiographie d’abord, à la fois discrète et harcelante, puisque de même que le mouvement se démontre en marchant, la chute ne se prouve jamais mieux que par l’aveu personnel de ses propres instantanés de chute... Sans conscience de la chute, il n’y aurait jamais eu de peinture, et toute peinture des grandes époques aura été peinture de la chute jusqu’à ce que les effets se renversent dans la dégringolade moderne qui est chute de la peinture.

le savoir de sa propre chute

Mais sans conscience de sa chute personnelle, il n’y aurait pas non plus de savoir. Le savoir de sa propre chute est comme une séance analytique ; il révèle l’infini opaque autour de vous, et votre vitesse propre de chute. Avec humour, avec tendresse, avec pitié ironique, à tout instant, Henric prend son pouls à lui dans cette course de fond aux abîmes, mesure son propre régime de chute. Ses chapitres s’écrivent au compte-tours. Des bribes pleuvent autour de nous, l’enfant mourant auquel chaque après-midi il part donner des cours... Les obsessions obscures d’une famille autour d’un poste de télé en une nuit de Noël, résonnant de ruminations débiles, de pets, de broiements de mâchoires... Deux adolescents se branlant sur une reproduction de peinture de femme nue... Une autre femme surprise se torchant, comme un flash de rituel magique... La peinture, toute la peinture, c’est une femme nue, un cul de femme, les secrets du con caché... Une dissonance qui se dénude. Osez dire que la nudité c’est le signe de l’état de péché, tout bonnement et rien d’autre ; pas la transparence de la société réconciliée avec elle- même, ayant triomphé de ses tabous ; osez proférer ce blasphème, vous verrez les pudeurs se convulser, les clameurs, la haine, la colère...

C’est pourtant ce que dit Henric. Traversant la galerie de peinture avec un courage inégalé pour démontrer que le bonheur social n’est sûrement pas l’avenir de l’homme, il allume projecteur après projecteur sur l’enfer des toiles ressuscitantes, découvrant un défilé d’écorchés, du sang, des radeaux de naufragés, des b ?ufs pendus, des hôpitaux, des chutes et des combats de damnés, des femmes déculottées, tordues. Peindre c’est comme soulever une jupe ; révéler les horreurs du désir. le bon voisinage impossible de la vie sexuelle quotidienne et du Verbe qui veut s’envoler ; mais c’est aussi suggérer la possible transformation du Mal à travers la peinture, peu à peu, dans les couleurs... Les noms ? Les noms qui poussent ces mains armées de pinceaux à ces impudiques dégainages, ces déculottages, déplumages ? Rubens, Tintoret. Delacroix, Watteau, Seurat. Toulouse-Lautrec, Egon Schiele, De Kooning... Leur exorcisme crève les toiles, défait les draps de lits des possédés, montre la voie de la liberté.

le bien ne sait rien du mal

Le Bien ne sait rien du Mal, et la Théologie qui en savait trop a succombé à la Renaissance sous les coups du néoplatonisme et du retour des vieilles hérésies plus ou moins rafistolées. C’est donc à ce moment aussi que la peinture a pris la relève pour nous informer sur le Mal. C’est même à ce moment, explique Henric, que la peinture en tant que telle a commencé à exister. Le Mal est donc la raison pour laquelle il y eut des peintres. Et plus encore, la méconnaissance du Mal fut la cause de la naissance de la peinture, bien après la naissance de l’art.

La conséquence de se prendre soi-même pour fin, c’est que ça vous rapproche immédiatement, vertigineusement, de la Fin. Les pensées du collectif sont l’image de cette Fin de tout. Par rapport aux médecins maudits, neutralisateurs en blouse blanche, comme les artistes ou les écrivains apparaissent immenses, titanesques ! Héros cyclopes dans la fournaise ! Ce ne sont pas eux qui prendraient la trace d’horreur d’un quiproquo pour le but de l’humanité... Ils se sont trop brûlés à la vérité, celle de l’enfer sur la terre... L’humiliation des misérables, la honte, la part maudite souffrante, les blessures, la possession, les innocents martyrisés, l’inégalité des destins, l’épouvante des vie perdues d’esclaves morts pour rien, le non-sens de la douleur... Le coup de génie du livre d’Henric vient de ce qu’il noue rigoureusement le développement de l’histoire de la peinture et le développement à travers les âges des diverses interprétations fournies par la pensée sur ce qu’on appelle le « problème du Mal », qui est bien le seul problème auquel aucune technique, jamais, n’apportera la moindre solution, ce qui fonde automatiquement en raison la fureur déchaînée de la peinture comme savoir au vitriol sur le vitriol qui ronge l’être.

quand l’art n’était pas encore la peinture

Il s’agit donc, comme je le disais, d’un ample et chaleureux Discours sur l’Histoire Universelle. Avant la naissance de la peinture, naissance si proche, presque contemporaine, il y avait l’art simplement, le bonheur de peindre calmement comme si la nuit noire n’existait pas, comme si la pitié ni l’horreur ne battaient dans le c ?ur de la nuit. L’art n’est pas encore la peinture, c’est un ample chant harmonieux, un accord parfait cosmologique traduit en fresques et panneaux, mosaïques byzantines, décorations, arabesques panthéistiques, vermicelles luisants, serpentins, miettes euphoriques irresponsables. Fusion de la matière employée avec le motif divinisé. Depuis l’aube des temps jusqu’à la Renaissance, à travers coupoles et cavernes, temples, tombeaux, bas-reliefs... Admirables symphonies d’ailleurs, mais communions béatifiques, approbation, entente cordiale, fraternisation, eurythmie, dans lesquelles tout simplement l’horreur et les ailleurs, le Mal, s’intègrent à l’ordre du monde, s’y neutralisent, s’y normalisent, s’identifient à ce monde qui ne serait pas lui-même fou mais habité spirituellement, spiritualisable éventuellement, de toute éternité sacré... A cette longue période de l’art, correspondent par exemple les grandes pensées helléniques du Mal en tant que Destin, l’attitude contemplative grecque devant la beauté de ce Destin aux prises avec l’injustice des dieux dans une tragédie hallucinée... Ou encore l’émanationnisme gnostique. Ou encore le dualisme manichéiste et sa guerre des deux Principes...

Puis commence le christianisme, mais il faudra des siècles encore pour que son lent développement favorise dans la décomposition de l’art la naissance décalée de la peinture sortant de l’art en le forçant. Que dit la théologie chrétienne ? Que le problème du Mal ne se pose que par rapport à un Dieu responsable du tout de l’existence, non-innocent du Mal mais en même temps seul lieu de résolution possible du conflit du Mal. Seul à pouvoir tirer du Mal un imprévisible Bien. La théologie affirme que le Mal est le non-être, que sa réalité est celle du vide, du lapsus cosmique, du rien qui noircit tout l’enfer, de l’absence qu’on appela Satan et qui est plus simplement la convulsion insoutenable que laisse le creux de l’amour qui manque... N’appelons Mal, disait Pascal, que ce qui rend la victime de Dieu victime du diable...

mondrian en savonarole

Mais le christianisme lui-même a encore du chemin à faire pour sortir de sa naissance, échapper à la mosaïque et aux mirlitons byzantins, entrer dans son âge royal de discours sur la Révélation connaissable qu’on appelle Théologie, faire enfin éclater ce supérieur savoir institutionnel sur le scandale du Mal qu’on nomme l’Eglise catholique. Le catholicisme, qui est aujourd’hui la cible normale, obligatoire, de toutes nos hérésies masquées devenues visions du monde naturelles, n’aurait jamais existé sans la lutte qu’il a dû mener justement contre les hérésies. Comment séparer à coup sûr la vérité de l’erreur ? La réponse est venue peu à peu. Très vite on a appelé catholique la doctrine de vérité. De katholou, universel... Ignace d’Antioche a été le premier à employer la formule pour désigner l’Eglise à la fois du point de vue géographique (le christianisme partout) et du point de vue théologique (la vraie Eglise de Jésus-Christ). La Trinité, la grâce, les sacrements... La doctrine s’est péniblement fixée, à travers des successions de Conciles, contre les assauts hérétiques. Il faut lire le passage fantastique où Henric s’amuse à imaginer rétrospectivement nos grands prêtres de l’art contemporain, nos petits lares tutélaires, dans ce qui aurait pu être leur rôle à l’époque des hérésies vivantes et de tous les paganismes : Duchamp en Galle châtré de la Grande Mère, Breton-Pélage, Malévitch-Arius, Mondrian ou Newman en Savonarole et Luther, enfin la cohorte moderne de nos derniers bricoleurs répétant avec leurs cocottes en papier, à l’autre bout prostré d’un très long cycle idolâtre, l’érection orgiaco-égyptienne de cette « oeuvre d’art » que fut le Veau d’Or...

Mais revenons au XIe siècle, c’est-à-dire à la rupture décisive d’où sort l’Eglise catholique. 1054, le grand schisme, fracture de l’Occident et de l’Orient. Désormais deux mondes se séparent. L’orthodoxie et le catholicisme. Byzance d’un côté, Rome de l’autre... Ce n’est sûrement pas par hasard que Rome alors se débarrasse des mosaïques d’ailleurs sublimes de Sainte-Sophie pour faire naître la Théologie dont l’affaiblissement à la Renaissance fera naître la peinture.

Le catholicisme, comme chacun sait, est une longue chaîne de dogmes absurdes et de commandements révoltants. Un vrai asile scolastique de fous insultant à la dignité humaine. Le pire dogme pour les petits hommes est bien sûr celui de la Faute, la thèse du péché originel avec son scénario révulsant. Jamais ils ne pardonneront au mythe biblique son cynisme par rapport aux mythes naturels. Cette Faute libre, irreprésentable, inconceptualisable et fatale, temporelle et intemporelle. L’acte sexuel n’existe que pour vous donner à voir une représentation possible de l’acte manqué, c’est-à-dire du Mal lui-même. C’est pourquoi la Théologie insistera avec une telle constance sur la sexualité, jusqu’à se faire vite repérer par les bêtes sexuelles — si peu sexuées ! — que nous sommes. Jusqu’à se faire vite accuser d’obsession obscène, de perversion, de fascination douteuse et louche, de complaisance criminelle. C’est pourquoi aussi la peinture, quand la Théologie succombera, recommencera à ses propres frais la même scrutation implacable, la même plongée dans le tourbillon, la même désagrégation des apparences, la même curiosité malsaine pour ce qu’il y a sous la jupe ; un cul, un con, des cuisses, des poils, un écorché, un naufrage, des damnés en train de tomber, une hémorragie, un hôpital, des pugilats de corps qui se croient nus... Représentation de l’enfer... Sait-on que ce que les manuels de confesseurs appelaient la « délectation morose » consistait à s’attarder complaisamment à la représentation en pensée et en paroles d’un acte sexuel passé ? La confession ne s’est développée que pour donner des lois (par un dialogue, par un échange de représentations) à ce vertige solitaire...

Eh bien la peinture c’est la même chose que la vieille confession ridiculisée : mettre en gros plan la chose qui les tourmente, leur négation peccamineuse, l’acte manqué qu’ils travestissent en optimisme corporel. L’acuité critique du livre d’Henric, sa virtuosité à éclairer simultanément l’énigme du Mal par les langues de feu de la peinture et l’histoire de la peinture par le flamboiement du Mal, vient d’une connaissance théologique aussi précise que le jugement esthétique qui double cette connaissance. Si la question de la perdition et du salut renouvelle de façon formidable la théorie de l’art, ses catégories, les critères de la sensibilité, c’est qu’elle permet de prouver qu’on sait d’où vient son propre souci de jugement, sa volonté, sa pensée, son désir de connaissance. Avant la peinture, donc, il y eut l’art ; comme avant la Théologie il y eut Platon ou Mani. Il y eut les murs fresqués des tombeaux ou les coupoles mosaïquées de Byzance : des foules de visages interchangeables, l’indifférencié, la confusion, le déroulement de la troupe fusionnée, égalisée, uniformisée. Puis voilà le Quattrocento, l’effondrement de la Théologie sous les coups du néoplatonisme, la Renaissance si bien nommée puisqu’elle fut renaissance des vieux mythes, et a contrario en même temps, à rebours et coupant le flot, la naissance de la peinture.

le repentir

Pour la première fois la peinture ! Pour la première fois le pinceau qui, comme la verge d’Aaron, divise l’écoulement des eaux. Pour la première fois la couleur découpant les zones de l’abîme. Pour la première fois le chevalet (ce terrible instrument qui fut d’abord outil de torture avant de prendre l’art dans ses brodequins pour lui faire avouer la peinture) sur lequel dégringole la couleur qui vient de lâcher les murs pour la toile. Pour la première fois l’utilisation de la peinture à l’huile qui justement, dit Henric, permet à l’inverse de la fresque le repentir, c’est-à-dire le sentiment de l’erreur, la vision de l’acte manqué, la conscience répétée de la Faute et son interminable confession : confiteor peccavi... Pour la première fois l’huile, les Saintes Huiles... Pour la première fois l’Un tout seul, le personnage et son péché, la silhouette en chute dans le temps, saisie, portraiturée en gros plan, prise au plus cru du mystère : à l’instant où, de la confusion, de la fusion, de l’indifférencié, s’arrache une individuation... Le Mal se transforme enfin en couleurs, comme avec la Théologie il s’était transformé en intelligence doctrinale. Et dans ces conditions, à présent, est-ce vraiment si scandaleux, même si ça fait grincer des vieux dentiers, qu’Henric nomme catholiques, c’est-à-dire universellement informés, des peintres comme Delacroix, comme Poussin, comme Watteau défroquant Vénus, comme Seurat se tuant à répartir le semis de nos poussières en chute, comme Toulouse-Lautrec démontrant qu’on peut toujours tomber plus bas, comme Schiele saisissant au vol son regard de brochet mort au moment où il se masturbe, comme De Kooning écartelant ses Women, ventouses aspirantes [5] ?

Et ensuite, Henric est-il si loin de la vérité lorsqu’il révèle l’effarante décrépitude de la peinture dite contemporaine par rapport à ces catholiques ? Lorsqu’il dévoile le formidable affolement moderne pateaugeant entre organique et alchimique, mystique, féminique, suprématique, magique, surréalistique, cosmique, schismatique, érotique et pathétique ? Bidets vulvaires, futurismes, totems culturistes, souci social, retours d’illuminisme et de sacré... Si la peinture moderne est devenue synonyme de décrépitude, c’est qu’au lieu de s’informer frénétiquement et catholiquement du Mal, elle a cru pouvoir se passer de la question, elle l’a niée violemment par toutes les immersions qu’on veut, les espaces blancs sans interdits ou les bains de siège dans les drippings. Et comme tout ce qui nie le péché originel, elle s’est mise à tomber encore plus vite. Et comme tout ce qui nie le déchu, elle s’est mise à déchoir plus fort, c’est-à-dire à perdre la moindre chance de jouir en dépit des enfers. Elle s’est mise à s’arranger avec l’horreur, elle a fini par lui ressembler. On a connu le mal du siècle, nous voilà dans le siècle du Mal et il y a bien peu d’oreilles pour en entendre passer le glas, mais énormément au contraire de ferveur religieuse pour croire et faire croire que ce Mal n’existe pas... A quelles conditions la peinture a-t-elle un jour été possible ? A quelles conditions un autre jour est-elle devenue si désastreuse ? A ces deux questions fondamentales, le livre d’Henric donne une réponse exhaustive que nul ne pourra plus ignorer.

je suis plus athée que vous

Si l’on se souvient de l’admirable entreprise de Malraux sur l’art (à laquelle cet essai rend, comme à celle de Bataille, l’hommage qu’il convient), on pourra mesurer en lisant la Peinture et le mal les terribles changements survenus dans notre monde. De ces changements, la conséquence est ici une lucidité neuve sur ce monde et sur sa noirceur. Malraux voulait fonder en signification la destinée humaine. Il parlait de la main de l’artiste tremblante de l’honneur d’être homme. Au moins avait-il commencé, parmi les nains qui étaient ses contemporains, à s’arracher aux conditionnements et à tous les conditionneurs. Mais il appelait une culture universelle débouchant sur une fraternité. Il chantait l’intemporel, les dieux, le spirituel... Ce vague vocabulaire des vagues des marées trop humaines était un vocabulaire religieux. Une voix revenant au sacré, c’est-à-dire toujours au monde... Par sa déclaration d’amour adressée à quelques peintres, Henric, lui, fait parler la peinture, lui fait confesser brutalement ce qu’elle avait de plus cruel à dire à la fraternité humaine : oui, je suis plus athée que vous ; oui, je suis bien plus avertie ; non, même en rêve vous n’imagineriez pas les atrocités que je déploie, les représentations du Mal que je peins ; car de ce Mal, sans le savoir, vous êtes les incarnations, c’est-à-dire la croyance vide qui veut à tout prix pour toujours le plein neutre meurtrier du monde...

Voilà ce que la peinture lui a dit, dans les yeux et dans les oreilles, et voilà ce qu’il a transcrit contre la communauté des consciences religieuses malheureuses qui ne veulent pas reconnaître le monde comme irréparablement fracassé. Le salut ne sera plus jamais là, le salut est toujours ailleurs. Dans ces toiles, par exemple, là-haut, la voûte toilée qui crève l’écran... La poussière des toiles... Ces étoiles...

Philippe Muray, art press 67, février 1983.

Le Crucifix de Cimabue. Détail, le bras du Christ (art press 67, février 1983.

des couleurs, tu m’en as redonné

par Marc Devade

Décembre 1982

Qui donc, cher Jacques, pourra réduire ton livre à une opinion quand il s’agit d’une éthique. Bien qu’il soit plein d’idées à débattre et dont tu débats toi-même, il laisse plus encore sous la pression d’une oeuvre de chair. Et je dirai que c’est un livre osé, non pas tant qu’il y ait du sexe plein la langue, mais parce qu’il ose au-delà des formes donner sens à la chair picturale. Cette chair, « la raison pour laquelle fut inventée la peinture à l’huile » comme dit de Kooning que tu cites, c’est ce dont s’est fait le verbe. C’est le moment de se ressouvenir, en cette fin d’année, que la peinture naît du jeu de la parole, que c’est un acte intérieur, subjectif, de parole avant que d’être objet pour la galerie ou le musée ; et dans cet acte de parole, le geste qui s’y joint en peinture tourne autour de la couleur de la voix.

Voilà en vérité un livre qui redonne des couleurs à la peinture en t’en faisant le porte-voix ; elle en a bien besoin au milieu des sous-produits composites, fabriqués de toutes pièces, qui s’exposent. Des couleurs, tu m’en as redonné au point de le signer d’enthousiasme des deux mains, ton livre, si tu m’y autorises. La lecture de ses épreuves, au milieu des miennes, a été pour moi cet « acte de guerre contre la nature, la vie, le destin, la mort » dont parle Artaud en exergue.

Tu sais comme le Malin (et les malins...) me laisse peu de répit et que sans cesse il veut me couper la parole, et le geste. Rien de plus insupportable pour lui que le verbe se faisant chair pour que la chair se fasse verbe : la peinture en acte (action painting) comme action de grâce, de profundis clamavi...

Là-dessus ton livre en dit long et beau, de la beauté du diable : à croire que la peinture est le mal si elle est chair de la chair ou fait corps avec le peintre, si elle est être plus que faire. Merci pour ce bonheur d’écriture, felix culpa... « Nous n’avons plus que l’art pour ne pas mourir de la réalité ». Tu sais aussi que la peinture que je peux « Als Ich Can » (comme dit la devise de Van Eyck) est celle qui se fait chair et ne prend pas corps parce qu’elle ne peut plus le voir... en peinture : souffrir dans sa chair détruit peut-être l’image d’un corps qui chuterait vers sa gloire. Ne serait-ce pas cela l’art dit abstrait (de Picasso à Mondrian) que le siècle le plus meurtrier de l’histoire a inventé. L’art contemporain ne peut échapper au virus mortel de la guerre incessante qui décompose les corps ; le temps des sacrifices prend le devant de la scène et si l’on en connaît encore ici ou là le commencement et la fin (la figure du Christ) on ne la voit plus venir à l’âge des charniers (de la chair). En attendant quelques coups de pinceau en passent par là et dessinent

la tombe qui (nous) reçoit

elle ne recèle nulle détresse

elle m’ouvre le ciel

elle ferme l’enfer (Bach. Passion selon Saint-Jean)

Ce point, ce trou où la mort est ici déjà présente, c’est celui de la dérision des corps et celui où la chair se déride pour s’infinir.

Ton livre, je le place à cette intersection, comme un éclair qui nous enseignerait

« come l’uom s’eterna

« Non vi si pensa, quanta sangue cast » (Dante).

Ton ami, Marc Devade [6]

Pourquoi, dans l’avertissement à La Peinture et le mal, citant les grands livres contemporains sur la peinture — le Manet de Bataille, le Van Gogh d’Artaud, le Saturne de Malraux — ai-je oublié L’Oeil écoute de Claudel ? Quel fabuleux coup de main, en effet, vient me donner, de manière rétrospective, Claudel — le plus efficace, incontestablement, après celui de Baudelaire. Malraux, à côté, il faut bien le dire, a le geste un peu lent, emprunté, désordonné, brouillon, hésitant... Allons, enfonçons le clou : le défaut de catholicité ne pardonne pas ! Claudel, lui, a le geste sec, tranchant. Il abat toujours son énorme paluche juste au défaut de la cuirasse, à l’endroit le plus fragile, le plus menacé du bloc à fendre. Un maître en karaté, en quelque sorte. Son côté oriental... « Connaissance de l’Est », la Chine, le Japon, la pratique du plein et du vide, l’importance du signe, la primauté du dessin, la fonction de la lettre... Un rien de tao et de zen greffé sur de la « pure doctrine catholique » et vous avez un outil d’une violence inouïe !

voix

Et d’abord, comme le titre du recueil l’indique d’emblée, la peinture c’est bien moins une question d’oeil que d’oreille. « La lumière, dit l’Ecriture, a science de la voix et contenance de tout ». De tous les arts, elle est, la peinture, la plus menacée par l’idole. L’idole : eidolon : ce qui se voit. Seule la voix peut casser ce jeu mortifère de l’image en miroir sur quoi bute et vient s’épuiser le regard. Plus qu’une vocation, la peinture est « provocation ». Aller au-devant de la Voix. Appeler, interpeller, inciter, exciter, provoquer. Provoquer en combat singulier. Duel. Un contre un. La voix contre la Voix, et inversement. Une guerre. Tous les moyens sont bons ! Pas de moralisme là-dedans, mais le don de prophétie. Sexe, théologie : travailler avec cette tenaille-là, avec les deux mâchoires complémentaires de cette pince-là. Pour mettre au jour ce que Claudel appelle « les obscurs trafics d’Anima ».

moralisme prophétie

Claudel, dans « l’Art et la Foi » : « le don de prophétie est d’ailleurs nettement distinct de la valeur morale du bénéficiaire ». C’est bien le plus difficile à faire avaler à tous les puritanismes : protestantisme, rationalisme laïque, humanisme.... Déjà l’idée de sacrement ... ; mais, en plus, que la valeur du sacrement ne dépende en rien de l’attitude morale de celui qui l’administre... ! Pourquoi, dès lors, s’étonner que les peintres évoqués par Claudel, ceux aussi dont j’ai parlé dans « la Peinture et le mal », aient pu être, à la fois, de grands catholiques et de grands débauchés. « Il est bien remarquable, écrit Claudel, que ce paradis de la chair (j’ai cité Titien mais je pourrais nommer Véronèse, Tintoret et Rubens) ait été rassemblé par les souverains les plus purement et les plus ardemment catholiques qui aient jamais honoré le trône d’Espagne à l’époque du plus grand développement de la mystique, celle de saint Ignace, de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix ».

Où ai-je lu récemment le récit de cette scène qui se passe en Irlande au début du siècle ? : un soldat de l’armée secrète, catholique, est blessé à mort dans la rue au cours d’un combat. Il cherche un prêtre. Il en trouve un à la sortie d’un pub jusqu’où il a réussi à se traîner. Le prêtre est allongé dans le caniveau, complètement saoul, baignant dans son vomi. L’agonisant, lui, barbouillé de son sang, prend la main du prêtre demi-inconscient, la guide vers son front, lui fait dessiner son signe de croix. L’absolution. « Au nom du père, du fils... » Bouleversante scène ! La débauche, la douleur, la mort, le vomi, le sang, et les opérations du Saint-Esprit... La vérité de la peinture au plus près de cette scène-là !

fresque huile pensée

Fin de la fresque et de la mosaïque, la peinture sort de l’église. Le catholicisme, élément moteur. « Saint François en flammes fait sortir Giotto de son baquet de plâtre et Giotto derrière lui tire tout l’art italien. » Tire toute la peinture. Celle-ci n’est plus, comme la fresque, de l’ordre de l’harmonie mais, dit Claudel, de celui d’une "combustion". Une "fournaise". « La couleur n’est pas un état stable. » La fresque ne fut la plupart du temps « qu’un décor sur un mur, un bas-relief aplati et colorié ». Souvent prévaut « une rhétorique éloquente ». Le peintre « tartine sur d’énormes surfaces ». Il s’agit de rendre « les murs habitables ». Avec l’huile, le tableau sur chevalet, se produit alors « une dilatation intérieure », surgit une « parole intérieure au cadre ». « Resserrement » ; « intensité », « excursions en profondeur ». Echange de un à un. Nous voilà « réduits par le cadre à une solitude idéale ». La visée de l’artiste désormais ? : « dégager un sens ». Retenons cette très belle définition de la peinture par Claudel : « c’est la pensée elle-même surprise en plein travail au moment où l’idée s’y introduit et y pratique une brèche qui détermine l’ébranlement de tout l’ensemble. » Et quand la peinture entre-t-elle en agonie ? Sèche réponse de Claudel : « quand elle n’a plus rien à dire ».

la peinture la lettre

Claudel compare le peintre à un kabbaliste occupé au « fouissement infatigable de la lettre ». Patiente activité de décryptage. « Des textes à déchiffrer, c’est ce que pendant plusieurs siècles l’art pictural de l’occident ne s’est pas lassé de nous présenter ». Son pinceau, au peintre ? : « l’arme des scribes sémitiques ». L’acte de peindre ? : une exégèse. « Le feu dans l’exégèse de la couleur. »

la peinture l’argent

Claudel, catholique et actionnaire de Gnome et Rhône ! Le scandale, n’est-ce pas, pour la bien-pensance progressiste. Et en plus, écrivant sur la théologie ou la peinture, il ne cesse d’employer des mots comme "transactions", "virages d’intérêts", "valeurs", "encaissements", "contrats", "banque", "capital"..., comme s’il y avait un lien entre tout ça. Or, affirme Claudel ; il y en a bien un. Depuis que la peinture est né, c’est-à-dire est devenue un objet de spéculation, une valeur d’échange, « le commerce n’a pas cessé ». Signe de santé, selon lui. La peinture comme la monnaie est un signe.

Claudel sait qu’elle appartient aussi, du coup, au monde la chute. De la mort. Les débiles délires avant-gardistes sur l’homme nouveau et ses vols interplanétaires ne sont pas pour lui. En bon catholique, il a les pieds sur terre. Il sait ce que sont les lois de la gravitation, le poids d’un corps, le lest d’un sexe, le pesant de la mort. La peinture, pour lui, constitue une sorte de « comité de réception », « d’avant-garde à notre rencontre du tombeau ». Elle est l’expression non d’une harmonie, mais d’une désagrégation, d’une décomposition. Le peintre est à l’image de chaque personnage de La ronde de nuit : une ombre, un fantôme « en marche à la conquête de ce qui n’existe pas ».

la peinture l’Incarnation

Catholicisme, c’est-à-dire pessimisme radical de Claudel. « Le catholicisme, explique-t-il, présente trois avantages, il apporte la Louange, le Sens, le Drame ». Et de citer Pascal : « le dernier acte est toujours sanglant, mais il est toujours magnifique. » Le Drame : l’Incarnation, le passage du Verbe dans un corps. Lien de la peinture à ce dogme fondateur. Nécessité de tenir ferme les deux bouts de la double nature de l’homme : « vermine et explosion radieuse », « gloire et croix », chair et esprit. Lâchez l’un ou l’autre bout : les hérésies arrivent au galop. La "décadence" de l’art, pour Claudel, n’a pas d’autre origine. Par exemple, ce « rôle trop violemment exclusif accordé à l’esprit dépouillé de la chair ». En France, quiétisme, Jansénisme, protestantisme, réunissant iconoclastie et puritanisme...

la peinture le sexe

La tableau à propos duquel Claudel parle de scandale, c’est L’Agneau mystique des frères Van Eyck [7]. Les inventeurs, dit-on, de la peinture à l’huile. Claudel indique aussitôt le lien entre celle-ci et l’obscénité. Entre l’obscénité et la théologie. Avec ce tableau fondateur, d’une part, « il ne s’agit pas seulement d’une oeuvre d’art, il s’agit d’un mystère, d’une proposition religieuse », d’autre part, avec cette ombre de la toison pubienne, c’est la première fois qu’est suggérée crûment qu’Eve a bien un sexe. Claudel parle de « figures plus que nues, conscientes de leur nudité », d’« exhibition de foire ». Raide dévoilement. Le tableau se livre « béant et rigide, à la manière d’une curiosité foraine, aux regards de la multitude. » L’effet ? « violent, explosif ». La peinture, dira Claudel, n’est pas un art de surface mais de profondeur. Elle doit montrer les « dessous », mettre « le regard à l’envers ». C’est une durée « congelée en extase », une jouissance du dedans vide. « Pourquoi, se demande Claudel, n’y aurait-il pas une beauté intérieure, une beauté creuse une jouissance de la cavité ? »

tu es pris mon bonhomme

La peinture, expérience subjective abrupte. Le Mal en action. Interpellation et sommation. Pour celui qui regarde, aussi bien. « Happé par le tableau ». « Appel d’air ou appel d’âme ? ». Culpabilité multipliée. Honte. « Affiché pour toujours. » « Tu es pris mon bonhomme ! » dit le peintre. « Je suis braqué », hurle Claudel. Et pourtant le peintre lui dit, (nous dit), un peu comme Dieu, « montre-moi ta face car elle est belle ». Contradictoire mission de la peinture. Le peintre dès qu’il nous envisage n’aurait pu se passer de nous, « car ce n’est d’aucune créature que nous dirons qu’il aurait mieux valu qu’elle ne fût pas née » Quelle joie ! chaque un appelé. En même temps : peints nous voilà réels enfin : au rebut, vampirisés, cadavres, vrais défunts... Allons ! « en route vers le néant », titre la peinture...

Entre un nom et le vide, entre la grâce et la damnation, entre l’extase et la congestion, l’art, quelle foutue gymnastique, quelle crevante oraison !

Jacques Henric, art press, n° 70, mai 1983.

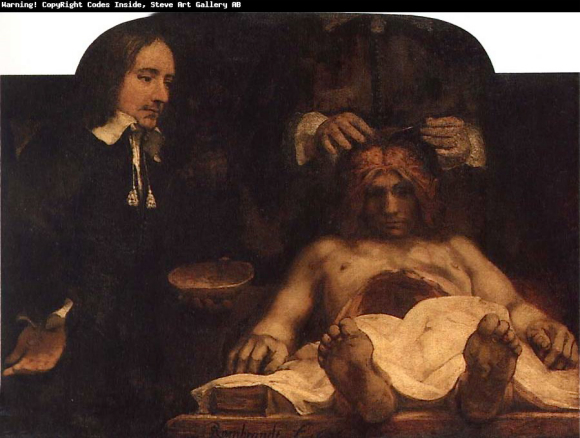

- Rembrandt. La leçon d’anatomie du Dr. Joan Deyman, 1656.

- Illustration de l’article de J. Henric dans art press 70.

La peinture comme une pensée

Par Philippe Dagen

- Réédition

Réédité, l’ouvrage de Jacques Henric fait l’effet d’un gant de crin, tout aussi douloureux et bénéfique que lors de sa première parution en 1983.

Fin des années 70. Un romancier écrit son amour de la peinture. Dans son livre, il est question de Titien, de Poussin, de Watteau, du Greco, de Cézanne. Le risque de passer pour un attardé est maximum. Depuis des années, il se dit que la peinture est morte, que le destin de l’art passe par d’autres voies, qu’il n’y a plus rien à attendre de ce trop vieux procédé. Que faut-il goûter en France, à la fin des années 70, si l’on veut être, ou paraître, de son époque ? Buren, Lavier, à la rigueur Supports/Surfaces. Pas Tintoret. Ce livre est déplacé.

Fin des années 70. Un écrivain affirme violemment que la peinture qu’il aime déclare et défend la liberté de l’individu, sa singularité infrangible et qu’elle ne peut être que contre les lois du nombre, de l’espèce, de la tribu ou de la classe, qui, toutes, au nom d’un pouvoir ou d’un autre, d’un idéal ou d’un autre, aliènent, arasent, éliminent, exécutent. Il considère ensemble oeuvres d’art, religions et théologies, régimes et idéologies politiques, romanciers et poètes. Les peintures y apparaissent comme des figures imagées d’une métaphysique et d’une morale, et non comme des objets produits dans un champ autonome, comme on disait alors.

Ce livre est à rebours.

Il l’est au point de traiter par la dérision quelques autorités : « On pourrait s’amuser à distribuer les rôles : Duchamp en un de ces galles païens, prêtre de la Grande Déesse se châtrant devant elle en poussant des cris de victoire ; Breton fulminant contre l’idée de péché, en Pélage ; Malevitch en ventriloque d’Arius, ne comprenant rien en bon orthodoxe qu’il est au trois en un ». Autrement dit : une bonne partie des avant-gardes artistiques du XXe siècle relève d’une analyse de leurs sous-entendus religieux, de l’interdit de la représentation au rêve de la fusion dans un grand Tout qui serait, de préférence, le giron de la Déesse Mère. La question du Mal est décisive, selon que l’on s’efforce de l’oublier ou, à l’inverse, de s’y engouffrer, de se risquer dans « l’entre-deux », « entre refoulement originaire et levée du refoulement ».

Ainsi, Jacques Henric a-t-il écrit La Peinture et le Mal, publié en 1983, salué par Guyotat et Sollers — ce qui, en un sens, suffisait. On veut dire par là que l’ouvrage n’a pas connu le succès trompeté à la télévision et la presse people, triomphes compromettants. Il est republié, non par Grasset, son premier éditeur, mais aux éditions Exils, ce qui lui convient à merveille.

SALUTAIRE

Le relire aujourd’hui, c’est vérifier qu’Henric accomplissait en solitaire une opération terriblement salutaire. Contre la doctrine des avant-gardes se succédant le long de la voie royale de la modernité et du progrès réunis — « ces deux soeurs », dirait Homais —, il réfléchit autrement, rétablit des connexions, suggére des connivences, va des causes morales aux conséquences morales et ne s’empêtre pas dans les gloses des esthéticiens de profession. Loin des discours révérencieux des historiens et conservateurs, il traite Véronèse ou Poussin comme il faut : en contemporains, en artistes pour maintenant, donc discutables, donc intéressants, pas en fétiches. Rompant avec les doctrines autarciques des théoriciens, il ouvre d’un coup une brèche, il fait tomber un pan de mur, avec ce que cela suppose de casse et de dégâts quand la masse ne tombe pas pile où il faudrait qu’elle tombe, quand l’argument n’est pas aussi efficace qu’Henric le croit. Dans des genres opposés, son exécution de Duchamp et son apologie de Seurat laissent sceptique.

On ne s’y arrête pas, cependant, parce que le livre va grand train au fouet et aux éperons. Et parce qu’il rend à la peinture son mérite essentiel : il tient un tableau pour une pensée, et, dans l’écriture, grâce à son écriture, le démontre, de la toile à la page, avec des descriptions splendides et des définitions justes. Sur Mondrian : « Il y a des tableaux qui ont été peints les dents serrées. » Sur Newman : « Il y a ces zips, véritables coups de scie dans le volume peint qui n’ont cessé à la fois de diviser et de faire insubmersible digue. » Sur Schiele : « Le sacré, le néoplatonisme, la fusion extatique, l’androgyne primordial, la réunion pour bientôt des moitiés... très peu pour lui. » Et il y a les cris d’horreur et les grincements de mâchoires, ces moments de repli, ces mouvements pour se tenir à l’écart auxquels se reconnaissent ceux qui n’abdiquent pas pour le simple plaisir de se trouver d’accord avec la majorité. « Refuser, donc, de venir faire oeuf de plus dans le magma caviardeux des générations, se situer hors des solidarité physiques de la chair mammifère » : on en est toujours là, à cette défense acharnée et isolée contre ce qui enrobe, ce qui englue, ce qui endort, ce qui tue.

On dira qu’Henric exagère et qu’il ne faut pas voir le Mal partout. On le dira comme on l’a dit quand le livre a paru, nonobstant les carnages du passé et du présent, nonobstant la réalité du monde, qu’il est tellement plus facile de masquer derrière une jolie tenture. Seulement voilà : Henric, lui, est de ceux qui arrachent les tentures et griffent les peaux trop bien fardées, comme Degas ou comme Picasso.

Philippe Dagen, Le Monde du 25.02.00.

[1] Des livres vous émeuvent plus que d’autres. Ce fut le cas, pour moi, de La peinture et le mal, lu et relu au moment de sa sortie. C’est pourquoi, lorsqu’il m’a été donné de rencontrer Jacques Henric, vingt-cinq ans après, c’est ce livre-là que j’ai choisi de lui faire dédicacer.

- Dédicace de la première édition (1983),

25 ans après.

[2] Nul doute que Guy Scarpetta lui-même...

[3] Lacan.

[4] Cf. Le Gilles de Watteau.

[5] Cf. De Kooning : Women.

[6] Voir Hommage à Marc Devade.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?