PEINTURE ET POLITIQUE

Conférence de Philippe Sollers sur le peintre Marc Devade

à L’espace Art Absolument

à l’occasion de l’exposition Marc Devade : La peinture en excès

le 4 juillet 2018

filmée par G.K. Galabov et Sophie Zhang.

Avec Camille Saint-Jacques et Josyane Savigneau [1].

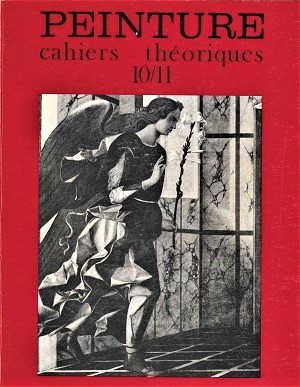

Dire Peinture et politique, c’est à partir d’une expérience intérieure radicale, poser à nouveau la question chinoise. Tel Quel, Sollers et la Chine, Devade et la Chine. Ecoutez ce que dit Sollers de L’Est est rouge, cette peinture de Devade qu’il regarde le matin au lever du soleil dans sa maison du Martray sur l’île de Ré [2]. Marc Devade et la pensée chinoise. Il faut ici rappeler que c’est dans Peinture, Cahiers théoriques n°8-9 et 10-11 que Devade a présenté, en 1974, les huit premiers chapitres du traité de Shitao Les Propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère avec les commentaires de Pierre Ryckmans [3]. Peinture et politique, c’est aussi, paradoxalement, affirmer l’importance, pour Devade comme pour Sollers, de la question de l’universel catholique. Ce n’est pas un hasard si le numéro de Peinture 10/11 représenté ci-contre a aussi sur sa couverture l’Ange de l’Annonciation de Bellini qui se trouve à l’Accademia de Venise (avec une analyse de Julia Kristeva : « Maternité selon Giovanni Bellini ») et comporte un extrait du journal que tenait Sollers pendant la rédaction de Paradis et si, après un détour par Joyce (Riverrun) et Dante (Nel mezzo) les dernières toiles de Devade s’intituleront écho des lumières, en écho à Paradis de Sollers. Joyce, Dante, Sollers : trois écrivains catholiques [4] .

A noter, un peu avant le milieu de l’intervention, le récit que fait Sollers de la dernière rencontre entre Breton et Bataille, peu avant la mort de ce dernier, et dont j’ai parlé dans Le salut - ou l’ultime rencontre - entre Breton et Bataille.

Vidéo mise en ligne le 27 février 2021.

Hommage à Marc Devade

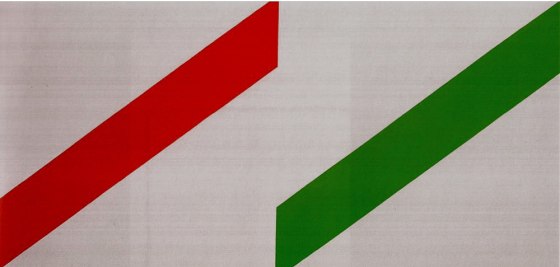

Sans titre (1975). Dessins de Marc Devade, 49 x 49 cm (Ph. A.G., 17-06-11).

Du 12 mai au 30 juin 2011, la galerie Bernard Ceysson à Paris présentait une exposition consacrée à Marc Devade. J’avais eu la chance de voir en avril 1970 la toute première exposition du peintre à la galerie Le Haut Pavé — le catalogue comportait un texte de Marcelin Pleynet, Rites de passage, et un texte de Philippe Sollers, Dialectique de la peinture, qu’accompagnait une reproduction de L’est est rouge — et, plus récemment, fin 2003, la magnifique rétrospective du musée de Tourcoing. L’exposition de la galerie Ceysson présentait cette fois des oeuvres de Devade des années 1970 rarement montrées (et qu’il avait fallu restaurer, m’a-t-on dit) dont une série de toiles intitulées « H », commencée en 1973 — l’année de la publication du roman éponyme de Sollers (ce que découvrait le galeriste). Si vous n’avez pas pu voir l’exposition et donc vérifier à quel point les peintures de Devade, cet « artiste lettré », ont gardé ce « quelque chose [qui] survit à son époque » et que « ses meilleurs tableaux ne vieillissent pas » (Marcelin Pleynet), vous pouvez encore vous en faire une idée en allant sur le site (actualisé en 2020) de la Galerie Bernard Ceysson, galerie dont je viens de découvrir qu’elle a repris, en la disséminant, la modeste introduction de mon article sur Marc Devade que j’ai commis il y a quatre ans [5].

Voici donc à nouveau cet article, remanié, augmenté notamment de la « Lettre à Marc Devade » que Sollers avait adressée au peintre en avril 1981, publiée dans art press n° 49 de juin 1981 avant d’être reprise dans la revue Peinture, Cahiers théoriques (n° 16/17, avril 1983), d’un interview de Devade et du beau texte que Jacques Henric consacra, en novembre 1983, à la série Écho des lumières (art press n° 75) alors que le peintre venait de mourir à l’âge de quarante ans.

Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, Julia Kristeva, Marc Devade.

Vernissage de l’exposition Marc Devade, galerie Daniel Templon, juin 1972.

ZOOM : cliquer sur l’image

Marc Devade, membre du groupe supports-surfaces, membre du Comité de rédaction de Tel Quel, l’un des fondateurs de PEINTURE, cahiers théoriques [6] a laissé une oeuvre importante, exigeante, rigoureuse, réalisée en une quinzaine d’années.

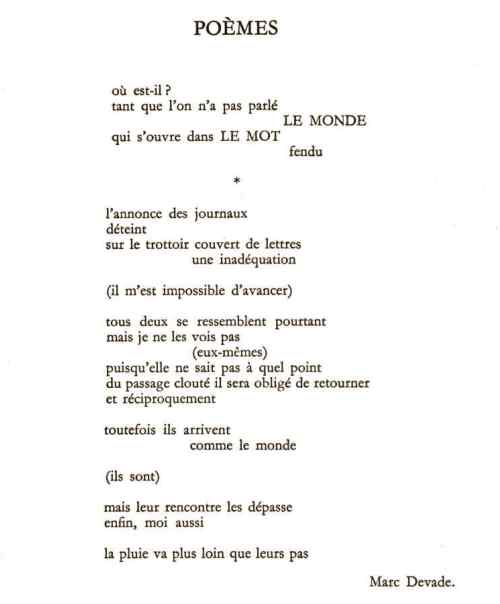

Poèmes

« Quand on connaît les commencements on connaît les fins »... Marc Devade a commencé par publier Poèmes dans la revue Tel Quel (n°18, été 1964). Marcelin Pleynet :

Ce qu’il faut préciser en commençant, c’est que je n’ai pas d’abord connu Marc Devade comme peintre. J’ai fait sa connaissance à la suite d’un envoi de poèmes à la revue Tel Quel, poèmes que nous avons publiés. J’ai été ensuite assez longtemps sans le voir. C’est à ce moment-là qu’il a subi ses premières opérations. Mais ensuite, en effet, on va se voir assez régulièrement.

C’était un homme très élégant en vérité, non pas au sens vestimentaire du terme mais au sens propre. C’était quelqu’un de très curieux, cultivé, peu enclin à la confidence biographique mais par contre très présent dans les discussions littéraires et artistiques. Il était vraiment très différent des artistes français que j’ai connus à ce moment-là, en raison du milieu social qui était le sien et aussi pour des raisons tout simplement propres à lui. Ses intérêts étaient plus intellectuels que sociologiques et politiques. Et je pense que s’il a produit la peinture qui fut la sienne et s’il a écrit des textes importants pour la compréhension de cette époque, c’est que les préoccupations intellectuelles, littéraires et philosophiques dominaient tout autre mode d’intérêt chez lui. C’est aussi ce qui le distinguait des artistes de sa génération.(Propos recueillis par Camille Saint-Jacques le 20 décembre 2002.

Catalogue de la rétrospective Devade,

Musée de Coblence, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 2003) [7].

Tel Quel 18, été 1964, p. 69.

Le 14 avril 1970 s’ouvrait la première exposition de Marc Devade à la galerie Le Haut Pavé à Paris. La plaquette de l’exposition comportait un texte de Marcelin Pleynet et un texte de Philippe Sollers. Je l’ai conservée.

- Première exposition de Marc Devade (Archives A.G.)

- Plaquette de la première exposition de Marc Devade.

Avec une faute à Marcelin (archives A.G.).

- Marc Devade, Sans titre, 1968. Acrylique 100x200.

Galerie Bernard Jordan.

RITES DE PASSAGE

par Marcelin Pleynet

« Est visible tout objet ou problème qui est situé sur le terrain, et dans l’horizon, c’est-à-dire dans le champ structuré défini de la problématique théorique d’une discipline donnée. » Louis Althusser, Lire le Capital.

La question se pose en effet de la « visibilité » de cet objet spécifique qu’est la peinture. La question reste posée de savoir comment sortir du sentiment, de la « vision » religieuse qui aujourd’hui encore commande le regard que nous portons sur un objet depuis longtemps déjà en proie aux effets idéologiques de ce qu’on appelle, sans doute un peu rapidement, la « modernité ». Et si cette question se pose, ne cesse de se poser, à l’horizon de tout travail d’approche de la discipline picturale, c’est évidemment que ce travail ne dispose pas du matériel théorique (conceptuel) qui lui permettrait de prendre connaissance de l’objet qu’il se propose d’étudier. Reste que le critique dispose au moins, quel que soit l’empirisme de la production de l’objet qu’il prend en considération, d’un garde-fou : l’histoire spécifique de cet objet. Histoire spécifique qui, dans une perspective théorique, bien entendu, se définira, en un second temps, dans son rapport structural à l’histoire des autres disciplines qui lui sont contemporaines. S’il n’est pas question d’aborder pour le moment ce rapport structural interdisciplinaire (rapport dont l’équation seule peut servir de base à l’ambition scientifique), nous devons au moins d’abord prendre garde à la place qu’occupe dans l’histoire de la peinture le travail que Devade nous propose ici, à l’histoire que ce qui nous est proposé ici rend visible.

Dépassée la fiction décorative et esthétique sur laquelle il conviendrait aussi de s’interroger, les toiles de Marc Devade se présentent aujourd’hui à nous comme les bornes d’une histoire qui à travers des peintres américains comme Noland, Rothko, Pollock, à travers Mondrian, Matisse et les cubistes, renvoie directement à la problématique cézannienne. Par fiction décorative et esthétique j’entends désigner l’effet que certains rapports de couleurs, que le rapprochement de certaines couleurs pourrait tout d’abord produire, je pense ici notamment au rouge-orange/ orange/brun-rouge de la toile que Devade titre en la datant Dec. 69, n° 2. Cette fiction, cet effet de séduction subjectif répond évidemment d’une culture qui produit ses motifs décoratifs dans l’ordre de la transformation des rapports qu’elle est amenée à entretenir avec son inconscient. Aussi bien ne nous contenterons-nous pas de ce seul effet (d’art) pour reconnaître ce qui nous est ici présenté, et chercherons-nous dans quelle mesure cet inévitable « effet » se trouve sublimé ou transgressé.

A la fin du XIXe siècle Cézanne intervient brutalement dans l’ordre du code perspectif qui depuis le quattrocento réglait l’histoire de la peinture occidentale, et c’est, sous diverses pratiques plus ou moins théorisées, formelles, sociologiques, etc., la rupture cézannienne, avec la perspective dite scientifique, qui depuis règle les aventures de la peinture et de son histoire. Histoire qui, parce qu’elle ne posera pas, parce qu’elle ne sera pas en mesure de tirer les conséquences théoriques de la transformation cézannienne, s’est en quelque sorte trouvée dans l’obligation de ne reproduire que les apparences de cette rupture. Le passage entre un code perspectif monoculaire et la complexité spatiale que souligne Cézanne implique en effet une transformation très profonde dans les rapports que la peinture peut entretenir avec ses moyens de production. L’aveuglement ici consistant à rabattre le problème théorique que pose la rupture cézannienne sur les aventures et les mésaventures de son « support » phénoménologique ; à oblitérer entièrement la problématique d’un objet de connaissance sous l’empirisme, plus ou moins livré à la technicité, de sa « représentation » dans le réel. Le résultat de cette myopie nous le trouvons dans les trois tendances qui se partagent ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler l’art moderne : la spéculation avant-gardiste (fantasme du matériau), l’idéologie technocratique (optique, Vasarely, etc.), l’idéologie formaliste (cubisme, maniérisme de surface). C’est assurément sur la plus rigoureuse et la plus productive de ces trois « tendances » (travail formaliste) que Marc Devade a projeté de revenir. Et il faut dire que, historiquement et géographiquement, les peintres de la génération de Devade sont particulièrement bien placés pour opérer le retour critique qu’impliquent les moments forts de la production picturale depuis la fin du XIX· siècle, et l’impasse idéologique dans laquelle, depuis quelques années, la peinture américaine se trouve engagée. La transformation cézannienne, située dans la perspective idéaliste de « l’art pour l’art », de la peinture comme spécificité autonome, devait traverser le cubisme, la systématisation puérile du travail de Cézanne sur l’espace tri-dimensionnel entendu non comme force de production théorique mais comme évolution mécaniste, et au-delà de Pollock, Rothko, Newman, aboutir au maniérisme de surface qu’illustre aujourd’hui F. Stella, pour permettre à la question que Devade nous signale d’être entendue. Et si je fais de cette chance un problème de génération c’est qu’elle tient à la possibilité que ceux qui la proposent ont pu avoir de connaître les moments forts de la peinture européenne et leur radicalisation américaine (autrement qu’à travers les reproductions en timbre-poste qui illustrent les revues spécialisées). Le système d’expositions itinérantes mis en place par le marché américain et dont Paris « bénéficie » de plus en plus, aura, entre autre, permis à Marc Devade d’opérer le retour critique nécessaire au travail qu’il nous présente aujourd’hui.

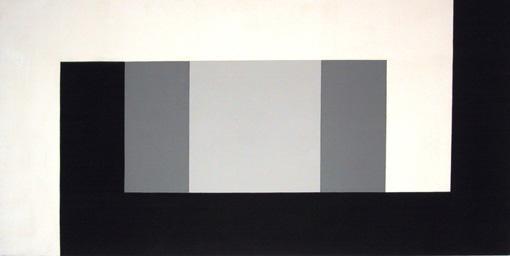

Sans titre, 1968, acrylique sur toile, 90x210 cm.

ZOOM : cliquer sur l’image

Sans titre, 1968, acrylique sur toile, 100x200 cm.

ZOOM : cliquer sur l’image

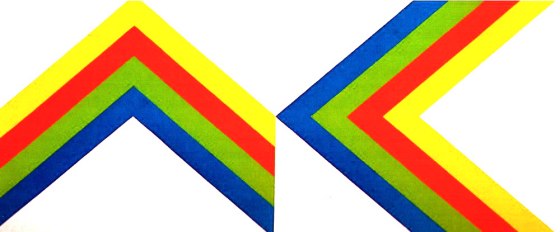

Il faut noter deux moments bien précis dans la démarche de Devade. D’une part les toiles qui répondent de l’inscription historique de peintre, de l’inscription de la pratique de Devade dans une perspective bien déterminée de l’histoire de la peinture de ces soixante dernières années (je pense plus particulièrement aux « chevrons » de 1968, dont la toile datée mai-juin 1968 est un très bon exemple). Mise en évidence de la surface dressée, verticale, de ses limites et de sa « rationalité » matérielle que vient subvertir l’infinité des couleurs (un complexe de même tonalité faisant apparaître l’ambiguïté de tout effet optique toujours en dernière instance surdéterminée par un code culturel et idéologique : ici la référence, la traduction géométrique). Ce premier mouvement situe Devade par rapport à la production la plus conséquente de l’histoire de la peinture « moderne » et plus précisément par rapport à son aîné K. Noland. Entre ses premières toiles de 1967, 1968 et les dernières toiles que l’on peut voir ici Devade se sera ainsi trouvé devant ce que je viens de souligner (irrationnalité de la couleur/code géométrique) qui fut jusqu’à lui compris comme lieu d’une ambiguïté ; ambiguïté qu’il va chercher à faire apparaître et à comprendre dans sa forme contradictoire. Dialectiser cette contradiction entre le jeu proprement infini de la production de la couleur et la finitude du code géométrique impliquait un retour sur ce qu’on pourrait appeler l’idéologie de la surface telle qu’elle s’est trouvée récemment radicalisée par K. Noland, à savoir à partir du postulat des parallèles. Si l’on part du principe que la contradiction ne peut se dialectiser qu’en rendant chacun de ses deux termes explicites, il fallait, dans le cas qui nous préoccupe, que la fonction théorique impartie à la couleur se trouve confrontée au code de la géométrie (euclidienne) non plus implicitement (dans un rapport d’ambiguïté d’espace) mais objectivement. Et il faut ici noter que c’est J. Bishop qui a mis le premier l’accent sur les déterminations géométriques de la surface en réalisant au « carré » une unité (non sublimée comme chez Albers) qui « ne compte pas mais qui vaut et fait l’ensemble » [8], et qu’il articulera logiquement sur « l’irrationalité » de la couleur : « Le carré contient donc une coexistence d’éléments opposés, capable de cohabiter à condition qu’on fasse abstraction du temps et qu’on mette ensemble des sites réalisables dans différentes séquences temporelles. Dans le carré, on peut penser la contradiction et c’est ainsi qu’il inclut « l’autre scène » de l’inconscient freudien où la négation n’existe pas. Aussi le carré est-il la figure close d’un infini qui se produit en décroissant et en croissant, sans origine, et qui implique la réitération qui veut dire une production sans théologie, une évolution sans but extrinsèque, une germination dans la stabilité maîtrisable. » [9]

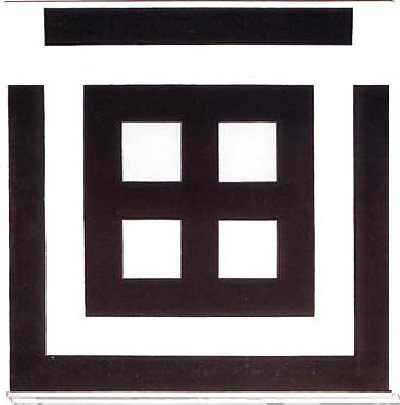

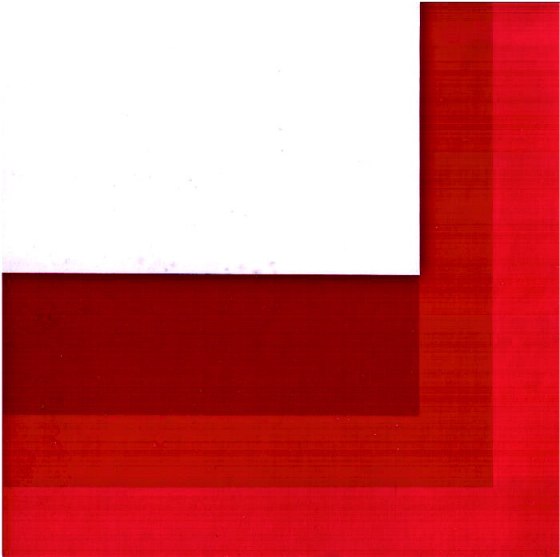

C’est en s’interrogeant sur cette unité rituelle que Marc Devade passe d’une toile comme « L’est est rouge » (1968) au second temps de sa démarche, les trois grandes toiles de nov., déc. 1969 ; peintures sans tête (cent têtes) dirait-on où la traduction (dichotomique) se trouve dialectiquement reconvertie dans l’ordre productif (infini) de greffes mythiques empruntées à diverses cultures. Les trois toiles en question (Nov. 1969, Déc. 1969, n° l, Déc. 1969 n° 2) peuvent se lire, se décrire à l’aide d’un vocabulaire géométrique simple : lignes droites, parallèles, hauteur, largeur, surface, angle droit (répétition de l’angle droit) etc., elles peuvent se lire dans la perspective historique qu’elles marquent et démarquent (annihilation de la « forme » dans le rapport couleur/surface... tableau dans le tableau, encadrement, répétition ouverte de la surface) ; mais quel que soit le discours qui décide de « s’approprier » le travail de Devade (ce discours fut-il celui de la projection subjective) il se trouvera tôt ou tard condamné à la mauvaise conscience d’une réduction phénoménologique bornée. C’est que ces peintures savantes (lettrées) programment un champ mnémonique qui pourrait avoir la complexité scripturale du rêve, elles interviennent dans la production inconsciente qui « éclaire » notre oeil en s’appuyant sur ces « écritures » anciennes, étrangères (?) (carré rituel, magique — carré ouvert : arche), et, en déplaçant le décor de la cervelle occidentale, elles se proposent d’en finir avec le dualisme illusoire de la profondeur et de la surface. Ce que ces trois grandes toiles de Marc Devade signalent c’est la charge « mythographique » que le passage par l’activité picturale peut rendre productive. Art de passage, rituel de passage, la peinture est appelée dans sa mutation matérialiste à produire un objet de connaissance dont la complexité vérifiera, plus ou moins savamment, les forces matérielles objectivement au travail dans le réel historique. Ceci dans la mesure où elle comprendra son rôle d’accumulateur transformatif de « complexes » mythiques et la situation structurale que cette opération lui fixe. Les trois toiles que Marc Devade ex-pose aujourd’hui signalent avec certitude l’effet théorique du passage de ce dedans-dehors vu et non vu où nous nous projetons et qui est « structuré comme un langage ».

Marcelin Pleynet

- Marc Devade, Sans titre, 1969. Acrylique sur toile. 200 x 200 cm.

Galerie Bernard Jordan.

- Peinture, 1969, acrylique sur toile, 49x49 cm, Galerie Piltzer, Paris.

Dialectique de la peinture, le texte de Sollers était accompagné d’une reproduction de L’est est rouge, une peinture qui se trouve aujourd’hui dans sa maison de l’île de Ré [10].

L’est est rouge.

Plaquette de l’exposition Marc Devade, Galerie Le Haut Pavé, avril 1970 (archives A.G.).

DIALECTIQUE DE LA PEINTURE

par Philippe Sollers

« Dans la loi, il n’y a pas d’obstacle, et dans l’obstacle il n’y a pas de loi, La loi naît de l’écrit et l’écrit fait reculer l’obstacle ; loi et obstacle ne se mêlent pas. »

Intervention en marge d’une théorème [11], application pour une exposition avec murs, toiles et sujets — Supposés vus et pensés les noms : Cézanne, Mondrian, Matisse, Albers, Rothko, Newman, Motherwell, Noland, Bishop [12] / axiome : la peinture a changé de base —

la géocouleur est cette géométrie reportée-décalée dans sa formation impossible où se produit chaque fois de nouveau l’espace double lié à son bloc de calcul réglé —

espace qui marque deux et va deux à deux dans sa contradiction de matrice en creux —

« résoudre les contradictions différentes par des méthodes différentes » « le fond en force pour une force encore plus bas dressée » —

radiations : le blanc — diffusion — est toujours déjà là, le noir — absorption — n’a jamais été là ; le blanc — miroir — est le deuil à l’est, le noir — trou — est la mort à l’ouest — fracture du noir au blanc / décidant —

l’est est rouge —

le blanc non plus comme rapport ou mur du calcul mais comme élision libérée : inachèvement de la totalité entamée, sautant dans sa dialectisation externe —

tenir et lâcher les bords (science des croisements dehors) — le plus et le moins (+) (-) : « en chimie, union et dissociation des atomes

dans la science sociale : lutte des classes »

« la matière n’est pas le fondement de la forme, mais l’unité du fondement et du fondé » —

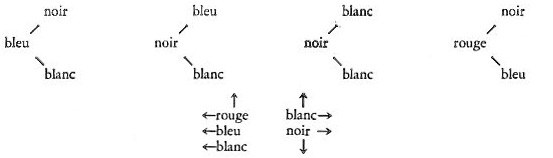

exemples dans le carré dialectique :

trois rouges du clair au sombre : R1, R2, R3

à gauche : blanc, R1I, R2, R3

en haut : blanc, R2, R3

à droite : R1

en bas : R1 bord interne (renversé) : blanc, R3, R2, R1

le dehors passe par le dedans, allez-y sortez et retournez-vous dans la surface colorée qui passe — ou encore dans la convergence en pointe : l’orange moins et l’orange plus, le rouge moins et le rouge plus —

ou encore dans la dominante noire : l’orange (—) et le blanc (+) n’ont pas de rapport au blanc (—) ou encore dans la dominante rouge : rouge-bleu / bleu-blanc / bleu-noir / noir-blanc / noir-rouge —

regardez les bords, une couleur ne « donne » pas sur n’importe quelle couleur, le côté n’est pas une erreur —

« la surface est aussi bien la ligne mise de côté, extérieure à elle-même » / « l’espace est la contradiction existant entre le juxtaposé équivalent et le continu indifférencié » / « cette disposition et cette reproduction spontanée de l’espace dans le temps et du temps dans l’espace... est le mouvement » / —> « mouvement dont toute forme faite n’est qu’une configuration transitoire » —

bord interne, bord externe, bandes qui se touchent, ne se touchent pas, différences de contiguïtés, partage en moitiés — des uns aux autres, ici et ailleurs : peinture sans fin ni commencement puisque l’au-delà espace ce qui est là et ce qui est là voit ensuite son en-deçà —

la couleur enfermée et refoulée dans le plan plein devient l’histoire portée par un vide éteint — dialectique forme-couleur, moment négatif : « la couleur n’est pas une « valeur », ne valorise pas les formes, elle n’est pas un instrument soutenant les formes, elle produit au contraire un effet d’effacement de la forme et la restitue comme décharge » —

le dépassement de la face en épaisseur comme sur-face (couleur) : « face immédiatement supérieure » — élévation au carré toujours déjà commencée — la « sublimation » formelle fait partie du procès sans sujet matérialisé —

le détournement des limites dissout la perspective, le discours, l’unité —

l’unique trait de pinceau chinois (yi-pi) : ici nappe-unaire de la face-couleur creusée et multipliée, articulée dans le yao-tou, concavité-convexité —

« diagramme de couleurs », format, régulation du montage : « La couleur fait le compte des formes, consommation par la couleur qui donne à lire le programme produit par sa structure, production de la peinture qui peint indéfiniment les couleurs en consommant son programme » —

« rencontre dans l’espace immotivé de la matière » — (volume creux : « force de travail de la surface ») —

ne pas se situer entre les deux yeux et devant, ni compter avec l’équilibration revenue sur elle-même en conscience mais inconsciemment infiniment se perdre avant d’arriver jusqu’à vous : présent en apparence pourtant — angulairement —

forces dans le temps qui rougit le froid bleu en marquant plus loin de noir son équerre en traits —

le bleu se rallumant en fonction du violet qui donne à l’encadrement sa moitié funèbre sans retour emboîté —

la couleur met la surface sens dessus-dessous, elle se répand dans son cube à mémoriser sans s’y rattacher — panneaux immédiats proposés à plat dans l’exact, lointain à refaire —

la solution consciente de l’histoire (communisme) est la solution du sujet comme résolution de son appartenance à l’espace temporalisé : l’opération picturale aux limites indique cette venue où « surface », « couleur », « volume » seront autrement, économiquement et sexuellement, immergés —

l’origine de la géométrie grecque est ainsi inscrite à sa place, l’investissement idéologique des mathématiques est analysé-intégré : plus de hiérarchie forme/fond, plus d’administration de la figure, des couleurs : l’ordre sans imposition d’ordre vient de la matière calculant ses lois de mise en commun jouée : transparence sociale —

cette « transparence » est toujours « future » : par rapport au rouge gradué, inégal, ce que dit, par exemple, dans son enlèvement, le blanc marginal —

pas d’unités dans la génération dialectique fonctions-relations-répétitions-annulations-productions : juste surface pour la couleur juste (pas de plus-value symbolique se jouant ailleurs, sur une autre scène cachée, réprimée — l’égalité se fait mais cela ne veut pas dire qu’elle serait enfin présentée ou manifestée — précisément elle se fait et disparaît en scandant sa continuité) — fondement-limite-infini-volume —

charge et décharge des corps :« peinture démesurée des couleurs qui nous laisse sans voix devenir » —

« l’identité conditionnée et relative unie à la lutte inconditionnée et absolue forme le mouvement contradictoire dans toute chose et tout phénomène » —

lisons la Chine :

« avec le déroulement de la peinture vient le vent

si on veut la conserver l’enfermer

alors transformée elle disparaît

on ne la retrouve jamais »

ou encore :

« les contemporains pensaient que ceux qui étaient établis au Parc des Pinceaux (han-yuan) s’élevaient jusqu’à la pureté du jade et flottaient sur des nuages pourpres »

veines ouvertes sur l’ensemble de l’espace travaillé consumé toujours à nouveau levé traversé —

Philippe Sollers

Marc Devade tel quel

- Jacques Henric, J.-J. Goux, Philippe Sollers,

Julia Kristeva, M.-Th. Réveillé, Pierre Guyotat,

Catherine Devade et Marc Devade.

Fête de L’Humanité, septembre 1970.

L’appartenance de Marc Devade au comité de rédaction de Tel Quel — son nom apparaît dès le n° 47 à l’automne 1971 au moment où s’affirme le soutien de la revue à la Chine —, la création, fin 1971, de Peinture, cahiers théoriques (les noms de Sollers et Pleynet y côtoient régulièrement ceux de Devade et de Louis Cane), témoignent de cet intérêt incessant pour le dialogue entre peintres et écrivains, entre peinture et littérature. On ne s’étonnera pas que Devade poursuive, à partir de sa pratique picturale spécifique, ce dialogue avec les oeuvres des écrivains les plus grands : Joyce, Dante et... Sollers lui-même [13].

L’essentiel de son oeuvre jusqu’en 1978 est faite à l’encre ; ce n’est que vers la fin de sa vie qu’il fait retour vers la peinture à l’huile. Cela se passe à la fin des années 70. C’est alors un homme affaibli par des dialyses innombrables. L’expérience, quoiqu’extraordinairement pensée [14], est d’abord physique.

De Devade et de sa dernière période, Marcelin Pleynet dit :

Ma conviction profonde était, et reste, que chez un artiste pour qui la couleur et l’ordonnance chromatique est importante, voire déterminante, seule l’huile offre vraiment la possibilité de jouer de cette disposition, dans ses transparences et dans la sorte de rapport au temps qu’elle implique.

Je pense que si les oeuvres de Marc témoignent d’une vie présente, c’est que chez les grands artistes, le corps est vécu de façon eurythmique. Le corps est un rythme. Pas seulement chez un peintre, chez un écrivain aussi, le corps est une partition musicale. Le corps au moment de la création est comme le corps au moment de la réalisation amoureuse, sexuelle. Ou c’est le corps d’une brute et ça n’a aucun intérêt, ou c’est en effet un corps vivant et créateur et c’est une partition musicale.

Marc Devade est un homme qui a vécu dans son corps des problèmes très sérieux et qui, en conséquence, a pensé son corps comme personne ne l’a pensé. Chez cette homme, le retour à la peinture à l’huile est implicitement une intelligence de la partition musicale du corps, dans le rapport inconscient que l’artiste entretient avec le temps et, par voie de conséquence, avec la couleur.Opus cité.

H

En 1973, sort au Seuil, dans la collection Tel Quel, H, « le plus oublié des romans de Sollers », le premier écrit sans ponctuation. Dans les années qui suivent, Devade peint une série de toiles sans titre (untitled) ou intitulée H.

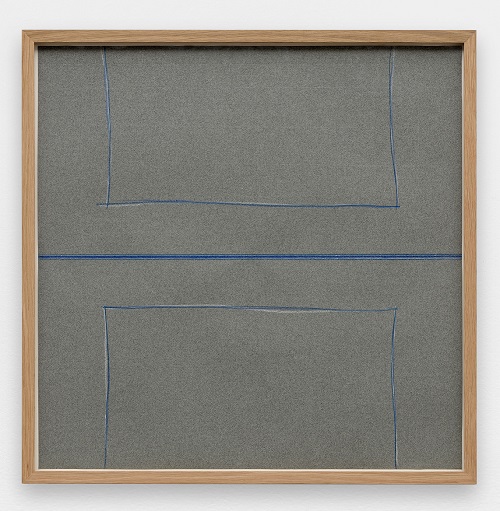

Sans titre H002, 1975.

Sans titre H003, 1975.

Sans titre H004, 1975.

H, 1976. Encre de chine sur toile.

Joyce, Dante, Sollers...

Riverrun

Marc Devade peint une série qui s’ouvre par une aquarelle, Riverrun, dont le titre est tiré du premier mot de Finnegans Wake de Joyce :

riverrun, past Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commudius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs.

erre revie, pass’Evant notre Adame, d’erre rive en rêvière, nous recourante via Vico par chaise percée de recirculation vers Howth Castle et Environs.

(traduction Philippe Lavergne, Gallimard, 1982)

Riverrun, 1979, aquarelle sur papier, 41 x 50 cm.

Riverrun, 1981, aquarelle sur papier, 41 x 50 cm.

Nel Mezzo

Il fait également une autre série Nel Mezzo.

Il s’agit cette fois des premiers mots de La divine comédie de Dante :

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva obscura

che la diritta via era smarrita

Au milieu du chemin de notre vie

je me retrouvai par une forêt obscure

car la voie droite était perdue.

(traduction Jacqueline Risset, Flammarion)

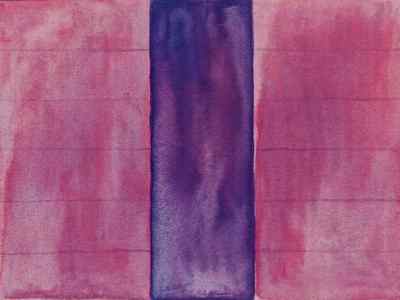

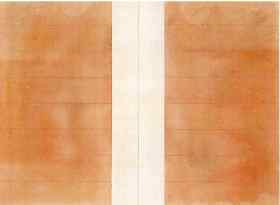

A gauche : Nel Mezzo, automne 1979. Huile sur toile, 200 x 250 cm. Coll. particulière [15].

A droite : Nel Mezzo, 1980, aquarelle et crayon sur papier, 57 x 76 cm.

A gauche : Nel Mezzo, numéroté 7, 1980, aquarelle et crayon sur papier, 57 x 76 cm.

A droite : Nel Mezzo, numéroté 7, 1980, aquarelle et crayon sur papier, 57 x 76 cm.

A gauche : Nel Mezzo, triptyque, 1981, huile sur toile, 200 x 250 cm.

A droite : Nel Mezzo, triptyque, mai 1981, huile sur toile, 200 x 250 cm.

Dans La divine comédie (Desclée de Brouwer, 2000), Sollers commente ainsi le mezzo :

Ce milieu du chemin de la vie a toujours été commenté de façon physique (...) Je crois qu’il faut être attentif au terme mezzo. Ce milieu que l’on va retrouver dans le paradis, très loin, est plus qu’un âge du corps. On peut dire qu’un certain nombre de génies sont morts à cet âge. Lautréamont est mort beaucoup plus jeune. Pour chaque cas, il faudrait envisager ce qui a lieu dans le rapport de ces très différents "génies" à leur vie considérée sous l’angle de la naissance et de la mort.

A mon avis mezzo veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Le milieu du chemin de la vie, de notre vie, c’est quelque chose qui peut être représenté comme permanent, et non pas se produisant à tel moment du temps. Ce milieu au sens fort du mot — mezzo —, c’est là où l’on peut toujours s’égarer, toujours se perdre, toujours se tromper à nouveau, toujours recommencer la même histoire, toujours être surpris par l’enfer, toujours oublier ce qu’il faudrait atteindre : un autre état du corps lui-même.

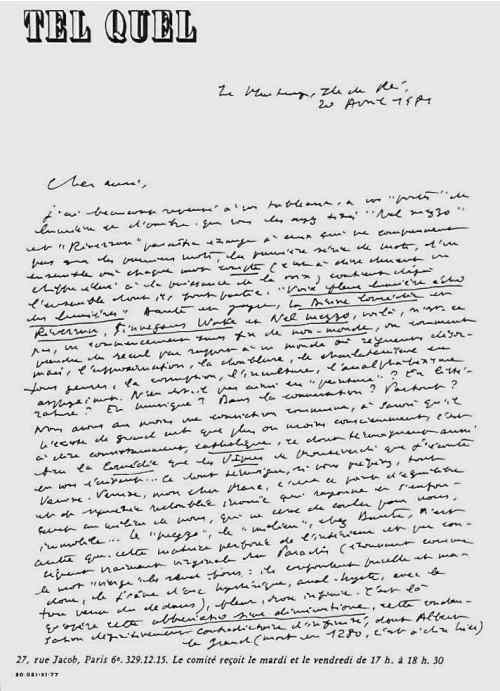

En avril 1981, Philippe Sollers adresse une lettre à Marc Devade. Cette lettre sera publiée dans art press n° 49 de juin 1981 avant d’être reprise, deux ans plus tard, avec la reproduction du début de la lettre manuscrite, dans la revue Peinture, Cahiers théoriques (n° 16/17, avril 1983).

Lettre à Marc Devade

ZOOM : cliquer sur l’image

Le Martray, Ile de Ré, 20 avril 1981

Cher Ami,

J’ai beaucoup repensé à vos tableaux, à vos « portes » de lumière et d’ombre. Que vous les ayez titrés « Nel mezzo » et « Riverrun » paraîtra étrange à ceux qui ne comprennent pas que les premiers mots, la première série de mots, d’un ensemble où chaque mot compte (c’est-à-dire devient un chiffre élevé à la puissance de la voix) contiennent déjà l’ensemble dont ils font partie. « Voix fleur lumière écho des lumières... » Dante et Joyce, La Divine Comédie et Riverrun, Finnegans Wake et Nel mezzo, voilà, n’est-ce pas, un commencement sans fin de non-monde, ou comment prendre du recul par rapport à un monde où règnent, désormais, l’approximation, la doublure, le charlatanisme en tous genres, la corruption, l’inculture, l’analphabétisme asphyxiant. N’en est-il pas ainsi en peinture ? En littérature ? En musique ? Dans la conversation ? Partout ? Nous avons au moins une conviction commune, à savoir qu’il n’existe de grand art que plus ou moins consciemment, c’est-à-dire consistamment, catholique, ce dont témoignent aussi bien la Comédie que les Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie de Monteverdi que j’écoute en vous écrivant... Ce dont témoigne, si vous préférez, tout Venise. Venise, mon cher Marc, c’est ce point d’équilibre et de symétrie redoublée inouïe qui rayonne en s’enfonçant au milieu de nous, qui ne cesse de couler pour nous, immobile... Le « mezzo », le « milieu », chez Dante, n’est autre que cette matrice perforée de l’intérieur et par conséquent vraiment virginale du Paradis (étonnant comme le mot « vierge » les rend fous : ils confondent pucelle et madone, le j’âne d’arc hystérique, anal-hyste, avec le trou venu du dedans), fleur, rose infinie. C’est là qu’opère cette abbreviatio sine diminutione, cette condensation définitivement contradictoire d’infinité, dont Albert le Grand (mort en 1280, c’est-à-dire hier) nous parle en ces termes : « l’étonnante réalité de cet utérus où la force du Très-Haut se traduit et où s’effectue l’abréviation sans diminution du Fils incarné, c’est que l’abrégé s’entende de la chair et qu’il faille entendre selon la déité la permanence de son Immensité ». Le riverrun du Wake, le rire vers l’un en toutes langues, en élangues, n’est que la pentecôte de l’audition faite lettre, arrivée à sa stèle (stelle) de lettres. A la gloire de cet intérieur invisible, vous avez, vous, dans la solitude complète, comme moi, dressé l’hommage de vos diptyques et de vos triptyques, comme quelqu’un qui constate aujourd’hui qu’il ne saurait y avoir ni communauté, ni église, ni foi, ni religion, ni vérité sauf celles de l’impossible. La perversion moderne et sa morose manie ne nous intéresse que médiocrement, nous sommes bien forcés de vivre dans cet enfer de mécanique sexuelle (si peu) et de désespoir adhésif. Comment en est-on arrivé là, c’est une autre affaire. Peut-on en sortir, revenir en arrière ? Sûrement pas. Y a-t-il une solution, une issue ? Mais non. Faisons donc nos oeuvres, et disparaissons sans rien ajouter. Vous êtes un familier singulier de la mort, cher ami, pour des raisons que vous êtes seul à connaître. Il se trouve que vous peignez. Vous peignez ? La belle affaire ! Eh bien crevez maintenant ! C’est en somme ce que nous avons à entendre des brutes féminisées qui nous entourent. Vous répondez par ce flamboiement sombre, par ces panneaux où l’on peut écouter passer l’incendie de l’autre côté. Vous pouvez ouvrir vos portes : elles ne donnent sur nulle idole. Et c’est pourquoi votre oeuvre n’est pas « abstraite », l’abstraction n’étant, le plus souvent, qu’un moyen de cacher en la fardant une représentation désastreusement prévisible, à savoir, au fond, l’éternelle statuette matriarcale, la fécondeuse, l’horrible sac de graines ovulaires qui s’enterre ici ou là depuis la préhistoire (voir Sumer) en bas de la caverne cinémato-platonique.

Figurines féminines, l’une debout et l’autre assise. Albâtre, hauteur 13,2 et 9,4 cm.

Offrandes funéraires de Sanrvan sur le Tigre, dans la région de la ville islamique Samarra :

civilisation de Hassuna, 6e millénaire avant J.-C.

ZOOM : cliquer sur l’image

Pourquoi ça s’est abstractisé dans l’Art, conceptualisé, minimalisé, poppisé, gadgétisé, morcelé, déchéifié ? Mais parce qu’elle n’était tout simplement plus peignable, cette girafe incongrue de l’existence accablée ! Et pourquoi ? Parce qu’on a commencé à imposer « scientifiquement » l’idée de son existence. Tant qu’on n’y croyait pas, sauf pour la conjurer, à « La Femme », il était encore possible de jouer avec la nervure imaginaire de son volume. Mais du moment où s’est généralisée la conception de sa fatalité naturelle, alors le châtrage n’a pas tardé, on peut dire qu’il a pris aujourd’hui, dans le semblant obligatoire, sa vitesse de croisière. Plus d’art, plus de littérature, plus de poésie, plus d’opéra, — plus rien, tout juste des maisons de la culture, des asiles psychiatriques, des cliniques de trafic gynécologique. Ajoutez quelques contrôleurs analystes, plutôt socialistes bien entendu, et vous avez le goulag, qui ne vient pas seulement de Russie, comme une propagande naïve voudrait le faire croire, mais de l’étymologie même : la goule, la grande goula de Chaldée, « vampire femelle qui dévore les morts pendant la nuit », la bouche, la gueule, la goulue goulotte acharnée sur son glas de gli de glaire à moëlle, à cervelle, et l’on appelle goulier, dit froidement le dictionnaire, la mâchoire inférieure et la partie antérieure du cou du porc. Enfin, les goules, « sous l’apparence de femmes jeunes et séduisantes, se réunissent dans les cimetières, déterrent les cadavres et les dévorent. » Voui ! « Elle ne finira donc point cette goule reine de millions d’âmes et de corps morts et qui seront jugés ! » (Rimbaud, Une Saison en Enfer : on se garde toujours de dire que c’est à partir de là que Rimbaud, rompant avec « les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes », propose d’être « absolument moderne », ce qui, d’ailleurs, n’arrange rien et ne résout rien) [16]. Pas besoins de cimetières, au demeurant, ni de lunes, ni de sabbats, la simple vie mortelle quotidienne suffit. Et quant à la « beauté » ou à la « séduction », vouf, encore des croyances niaises du 19e genre Zola de Nana. Pauvre Manet ! Héroïque Cézanne ! Sourcilleux Matisse ! Malin Picasso ! Etc., etc., Goya a fait ce qu’il a pu : mais lui, au moins, avait encore de la Duchesse sous la main, ou ce qui en restait, un peu de vice aristocratique...

Quoi qu’il en soit, il me semble que la peinture, de Tiepolo à Goya, passe du plafond d’église à la cave. Après quoi tout devient gauche, emprunté, comme terrorisé et anesthésié, on va lentement mais sûrement, et tout à coup très rapidement, vers le super-marché généralisé. Quelques pneux ; des horloges ; des draps ; une giclée jaune, rouge, grise ; une petite tête de crocodile dans un coin ; un relief coudé ; des barreaux de chaise ; quelques plans monochromes avez-vous-vu-la-petite-différence-là-à-droite ; un balai sans sorcière ; un tablier sans squelette ; quelques ardoises ; le pseudo-vertige des minéraux, la stupeur du goudron, de la tôle, du feutre ; des carrosseries en caoutchouc ; Vénus en haillons, c’est le cas de le dire, puisque plus le corps est morcelé plus elle se retrouve assise, bêtement, loin du courant, de la rive, sur son trône tabouret de chiottes répétitives, — voyez Mal vu mal dit, de Samuel Beckett... « Zone caillouteuse... sol crayeux... des ovins... des crocus... une lande... des agneaux... cabanon, masure, caillasse... » en définitive, l’Angélus décomposé... Bref, ça va très mal, de plus en plus mal, et ne vous avisez pas, dans un paysage de désolation aussi réaliste, de ramener vos luxes, votre goût, vos palais, vos harmonies, vos polyphonies... Coup de vésicule immédiat, si la moindre exultation se profile... Tout en recto d’absurde, cancer vénénus...

Plus rien pour la galerie, cher Devade ? La galerie vous boude ? La goulerie ? On vous a peut-être dénoncé ? N’êtes-vous pas un de ces sales irlandais, polonais, libanais ? Un de ces provocateurs qui se dirait, sans en avoir le droit, comme moi, juif et chrétien, comme le Christ lui-même ? Eh, eh, ça se pourrait bien, finalement, que nous soyons aujourd’hui à nouveau en première ligne... Comme au premier siècle... Nel mezzo... Riverrun... Déplaisant à la planète entière, à la Terre-mère... Ni juifs, ni grecs... Une non-race, évadés du rêve d’Eve... A éteindre... Ce n’est pas exclu... Pas du tout...

Que vous n’ayez plus d’imprésario, me paraît quand même bon signe. En effet, de quoi s’agit-il ? D’indiquer l’entrée. De quoi ? D’une contemplation sans mode, sans figure — d’un souffle qui peut prendre le relief de la couleur pour laisser entendre son feu. C’est pourquoi nous ne parlons même plus de peinture, ni de littérature, mais d’une expérience sans autre garantie que celle d’un isolement pourpre. Comme ici, maintenant, devant moi, le soleil se couchant sur l’océan d’acier du ciel déployé. Comme je me réveille, le matin ou l’après-midi, dans votre tableau l’Est est rouge qui ne m’a jamais ennuyé une seconde — ce qui est un comble pour quelque chose qui se trouve au mur. Disons ça plutôt en anglais, avec Purcell, et Gérard Manley Hopkins, SJ :

Let him oh ! with his aire of angels th en lift me, lay me ! only l’II Have an eye ta the sakes of him, quaint moonmarks, to his pelted plumage under

Wings : so some great stormfowl, whenever he has walked his while

The thunder-purple seabeach plumed purple-of-thunder,

If a wuthering of his palmy snow-pinions scatter a colossal smile

Off him, but meaning motion fans fresh our wits with wonder.

Qu’il, oh ! qu’avec son air des anges il m’élève, me dépose, pourvu

Que j’entrevoie ses marques, ses bizarres lunules, son plumage piqueté sous les ailes :

Tel, un grand oiseau des tempêtes, après avoir marché un temps

Sur la grève pourpre-tonnerre, emplumé de tonnerre pourpre,

Qu’une brusque bourrasque de ses rémiges neigeuses éparpille alentour un sourire colossal,

Voulant le seul envol, nous évente d’émerveillement. [17]

Bonne chance, cher ami. Et courage. Et Joie !

Philippe Sollers

art press 49, juin 1981

Voilà au moins trois ans que nous n’avons pas vu d’exposition de toi dans une galerie parisienne, pourquoi ?

C’est très simple : je n’ai pas cherché à exposer personnellement pendant deux ans, après la fermeture de la galerie Pihzer en 78 qui a laissé un certain nombre d’artistes sur le pavé. Et, quand à la fin de l’année dernière, j’ai cherché à exposer, il n’y avait pas de place pour moi sur le marché établi. Après avoir attendu qu’on vienne me chercher... c’est moi qui ait cherché ; mais le milieu des galeries est actuellement clos et bouché à Paris. Ça a été particulièrement comique, à la longue, de voir les galeries qui m’intéressaient refuser les unes après les autres pour de très bonnes raisons. Ça devenait un symptôme, non plus un hasard.

Quand le cadre est à ce point étroit, autant en sortir ; comme je ne vois pas pourquoi en matière de peinture ce serait le marché qui ferait la loi, et comme je ne cède pas sur mon désir d’exposer, je me suis autorisé moi-même à le faire. Je dois dire que je n’aime pas particulièrement me plaindre, or ces refus successifs étaient une trop bonne occasion de récriminations et revendications pour lesquelles les artistes ne manquent jamais de donner de la voix. Ces discussions d’artistes sur les places qui doivent leur revenir, les plans de carrière et autres plaintes contre les méchants marchands ou conservateurs sont d’une tristesse infinie quoique souvent à très bon droit. Mais s’ils ne sont pas contents de la situation qui leur est faite, qu’ils se la fassent eux-mêmes. Ce n’est pas facile, mais c’est possible. Au lieu de ça, ils éprouvent une sorte de plaisir dans l’esclavage du marché. Quand des artistes se plaignent de la situation infernale du marché, je me demande pourquoi ils se pendent à ses basques ; je me demande aussi comment il se fait qu’ils puissent si longtemps supporter de se faire traiter comme des enfants, des imbéciles ou du lumpen par les « galeristes » ? Il doit falloir une bonne dose de familialisme pour accepter une espèce de papa-maman qui fait le compte de vos restes ou déchets et les fait accéder au symbolique argent. Une bonne dose de familialisme pour se conformer au style d’une galerie ou accepter qu’un « galeriste » vous conseille sur ce que vous avez à ou devriez faire pour réussir. Je n’ai jamais eu à rendre compte de mes faits et gestes picturaux dans les galeries où je suis passé. Et pour que ça ne change pas, j’ai décidé d’exposer ailleurs, mais au centre, off-Beaubourg si l’on veut. Je suis maître du support de mon exposition. Si ce que je peins ne convient pas au marché, trop excentrique par rapport à « ce qui se fait » ou « ce qui doit se faire », moi il me convient d’exposer ce que je peins. J’ai donc choisi le lieu et l’heure. Advienne que pourra et qui pourra à ces peintures que j’expose.

Comment pourrais-tu décrire l’évolution de ton travail au cours de ces dernières années ? Pourquoi aujourd’hui l’emploi de l’huile plutôt que de l’encre ? L’apparence plus gestuelle de tes nouvelles peintures est-elle liée à ce médium ? Quel sens a la permanence de la structure interne de tes tableaux ? leur présentation en diptyque ou triptyque ?

On assiste actuellement à une vague baroque par rapport à laquelle ton travail de la couleur (camaïeu, quasi monochromie) apparaÎt comme un défi. A quoi correspond ce choix d’une couleur dominante pour un tableau ? Y a-t-il entre tes débuts de peintre et aujourd’hui un même type d’expérience subjective ?

J’ai travaillé l’acrylique pendant cinq ans, de 67 à 72, et il se trouve que j’ai aussi travaillé l’encre pendant cinq ans de 72 à 78 environ. J’ai arrêté d’utiliser l’encre non pas parce que j’avais épuisé ses possibilités mais parce que j’avais épuisé ce que je voulais en faire. J’ai eu de nouveau la révélation de l’huile lors d’un voyage aux pays de la peinture flamande. C’est la vision de l’Agneau Mystique de Van Eyck à Gand qui a déclenché pour moi ce nouveau goût pour l’huile. C’est un tableau polyptyque, un retable, qui a longtemps été considéré comme une « antiquité » ou encore comme une curiosité touristique, alors que c’est une espèce de mémoire peinte de la pensée du Moyen Age, une somme théologique comme peut l’être la Divine Comédie de Dante. Mais c’est aussi une fabuleuse « traversée » de la peinture par la qualité de sa matière, son oralité, ce goût de la peinture qui ouvre à la parole, aux associations libres. Je cherche depuis, dans cette série de peinture que j’expose, à créer une sorte de somme athéologique picturale. Ce n’est pas seulement cette « oralité » que m’a révélée l’Agneau Mystique mais aussi ce qui y est peint comme histoires : bien sûr celles de l’Ecriture mais aussi celles qui me touchent quotidiennement, souffle-sang et eau.

Et j’ai retrouvé par là la forme verticale d’un de mes premiers tableaux que j’avais intitulé « ch’i », souffle en chinois. Un autre tableau que j’évoquerai pour décrire l’évolution de mon travail, c’est La Raie de Chardin : autant pour ses prodiges de matière, de couleurs que pour les significations sexuelles qui s’en « détachent ». Cette peinture a produit le déclic qui m’a fait passer d’un assemblage en deux parties horizontales à deux parties verticales.

S’est imposée aussi pour moi la figure du second hexagramme du Yi-King chinois qui signifie le « réceptif », la terre et qui est la forme divisée en deux de l’hexagramme qui signifie « le créateur », le ciel, qui lui est premier. J’ai bien sûr transformé ou interprété cette forme que je me suis donnée comme point de départ ou comme matrice. De là vient cet ensemble de traits verticaux et horizontaux qui fibrent les couleurs. En réalité, dans le processus pictural, cette forme ou ces formes, ce dessin est second : je les trace à la règle une fois les couleurs non pas arrivées à terme mais au point de suspension au-delà duquel elles retourneraient au magma, au chaos d’où elles sortent. Les traits à la règle ou formés par les bords du cadre sont, pour les uns, dessinés après la couleur pour en sanctionner le suspens, ou les marquer de leur sceau ; pour les autres, ils précèdent bien évidemment le geste de la couleur. Celui-ci intervient en diagonale à travers ces formes orthogonales. Le geste de la couleur abolit les formes, les secondarise, mais elles sont posées pour que s’impose encore plus la couleur. En fait je ne pars pas d’une forme ou d’un dessin, je pars de l’infinité des couleurs pour transcender le dessin, les formes toujours déjà là. Le dessin fait le vide où s’illumine les couleurs, qui du même geste produisent un forçage du cadre et du support, passent à travers. Le dessin n’est pas une méthode de la couleur pour la couleur mais la marque de son exode. Par où on revient à Pâques et à l’Agneau Mystique...

Si chaque peinture est polychrome, elle s’en tient le plus souvent à un ton dominant que j’appellerais mon motif. Il répond à un désir de couleur constituant le motif qui pousse à « me » faire une toile. Pendant six mois, fin 78, j’ai travaillé sur les motifs qui me poussaient à peindre, outre celui des couleurs, et j’ai éliminé ceux qui me paraissaient trop restrictifs (dont les motifs « classiques », nus ou paysages) pour créer ceux qui permettaient de donner à mes peintures le plus de significations possibles : non pas un motif pour toutes les significations mais un motif que doivent faire sentir mes peintures. L’un de ces motifs, l’un en plus de tous les autres, c’est cette figure géométrique, symétrique qui est aussi une image du corps et de sa propre symétrie en miroir, image « abstraite » comme toujours, du corps qui est le motif du dessin « abstracteur » comme disait Baudelaire. L’« image » concrète en est la couleur, « épique » comme disait le même, couleur de la chair dont le corps est fait et qui est la seule façon de le sentir sinon de le voir. La figure, seconde, ne vient pas boucher la surface : les couleurs la passent et font trou du réel, de la chair, de l’intérieur, tout ce bazar qui fait souffle : voix, langage, symbolique.

La technique des couleurs est un moyen de passer à travers l’imaginaire pour atteindre au symbolique et par là au réel. Le geste des couleurs réduit la distance du sujet au réel en évacuant (mais en le posant) le champ imaginaire qui oblitère le symbolique. C’est un peu l’histoire de Narcisse qui, à force de se contempler dans la rivière, est transformé en herbe évanescente au fil de l’eau. La couleur n’est pas une matière qui doit prendre forme ou faire bonne (ou mauvaise) figure ; la couleur est elle-même forme et prétend se passer d’intermédiaires ou plutôt passe à travers eux.

J’invoquerai pour finir quelques autres motifs de et à ces peintures. Motifs qui constituent leur sens, car le sens pour moi est ce qui me parle et c’est pourquoi j’emploie le mot invoquer à leur propos car il s’agit bien en effet de voix (et de voies) qui ont accompagné la réalisation de ces peintures. C’est ce qui me parlait, entre autres choses, tandis que je peignais ; pulsion invocante et pulsion scopique. J’invoquerai donc Newman qui depuis 67 revient dans ce que je peins, dans cette forme verticale qui constitue la partie centrale des diptyques comme des triptyques ; verticale qui est voie de passage entre un ailleurs multiple et un ici (Here) unitaire et qui est la figure de la Trinité. Figure qui met fin au sens de la perversion identificatoire, au jeu de miroir, à la vieille histoire du même et de l’autre, vieille histoire de doubles, du peintre et de son modèle. Je n’ai que faire d’un modèle, j’ai trop de motifs. Verticale dont l’accentuation comme bloc ou colonne de couleur a constitué la voie de passage des diptyques (Riverrun) aux triptyques dont se détache la partie du milieu (Nel Mezzo).

Autres motifs encore, saisis à New York en 1977 ; la vision des Openings de Rothko, à la galerie Pace, en forme de tables de la loi ; le Studio Rouge de Matisse et son dessin gravé dans la couleur ; la vision des nuages se déplaçant à travers les formes orthogonales des façades des architectures de verre de New York. Motifs multiples qui des plus quotidiens aux plus complexes passent par des peintures et aboutissent à celles-là que j’expose. Alors baroque ou pas, gestuel ? oui s’il faut des références historiques. Pour moi tout ce qui est peint a un sens précis qui ne peut se réduire à des rubriques. Si à propos de ces peintures on me dit : « vénitiennes », je réponds « chinoises » ; si l’on me dit « chinoises », je réponds « flamandes » etc... En fait il y a un sens littéral, lisible, clair, sensible ; il suffit de se parler au regard ce qui est très exactement peint. Ce qui est peint, ce ne sont pas des apparences mais des sensations, des émotions, tous ces motifs, qui exposent les mille et une histoires d’une vie de peintre ici et maintenant. Histoire du multiple et de l’un (du « public » et de l’artiste par exemple) et de cette autre façon de la penser, catholique, qu’est la Trinité : non pas en face à face mais de telle façon que l’un se trouve multiplié et incertain de par ce qui le dépasse : génération de l’un dans l’infiniment grand. Mille et une histoires qui sont aussi « mille e tre » : le triptyque est aussi le mot employé pour décrire la séquence sexuelle : dresser, mouiller, entrer. Trinité/trivialité. Pour achever en trois mots ce qui me demande mille couleurs, je citerai Saint Augustin à propos de la mort : « Le ciel sera plié comme un livre et maintenant il s’étend au-dessus de nous comme une peau ». A Venise, le lion ailé de Saint-Marc tient, entre ses pattes, un livre ouvert.

Réponses à des questions de Jacques Henric et Catherine Millet, art press 49, juin 1981.

Écho des lumières

Le titre de la troisième série Echo des lumières reprend les premiers mots de Paradis (Le Seuil, 1981) de Philippe Sollers :

voix fleur lumière écho des lumières cascade jetée dans le noir chanvre écorché filet dès le début c’est perdu plus bas je serrais ses mains fermées de sommeil et le courant s’engorgea redevint starter le fleuve [18]

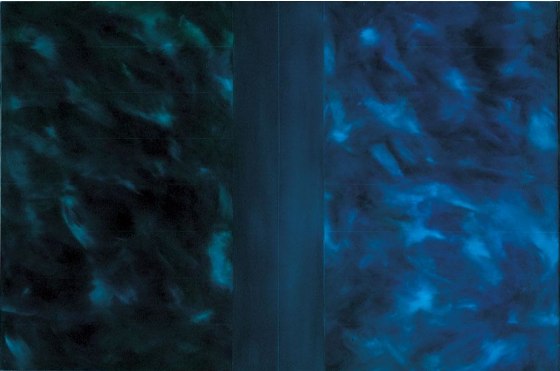

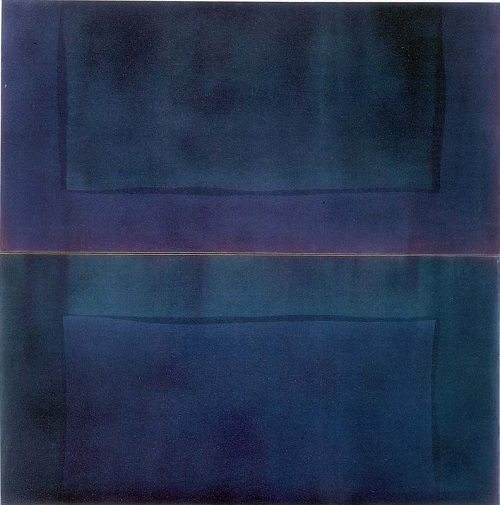

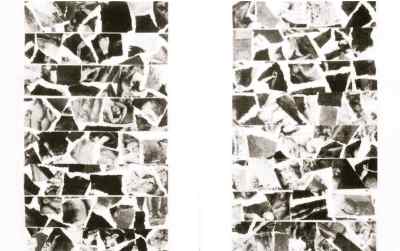

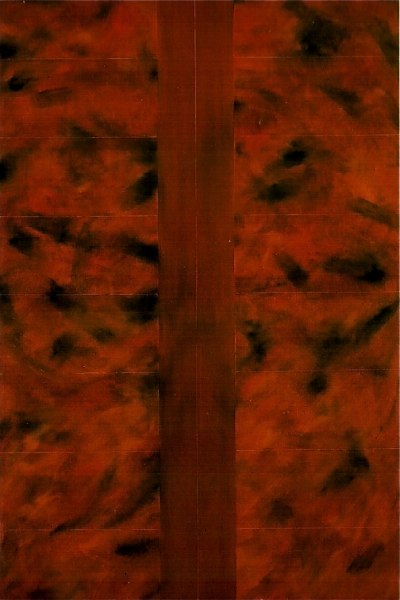

Écho des lumières 2, avril 1982, huile sur toile, 130x 135 cm.

Écho des lumières, 1982/1983, huile sur toile, 190x 130 cm. Coll. particulière.

- Écho des lumières, avril 1982, huile sur toile, 130x 135 cm.

- Écho des lumières, juin 1983, huile sur toile, 194 x 129 cm. Galerie Piltzer, Paris.

Marc Devade est mort quelques mois plus tard le 31 octobre 1983. Il avait quarante ans.

A l’automne 1983, la galerie Regards présente au 11, rue des Blancs-Manteaux, à Paris, les toiles de « Marc l’incorruptible », la série intitulée « Écho des lumières ».

C’est la dernière exposition de Devade de son vivant. Jacques Henric s’en fait l’écho dans le numéro d’art press du mois de novembre.

Comme l’amour la peinture est heureuse

Marc Devade peint pour nous. Je veux dire que d’une très singulière façon Marc Devade vit pour nous. Je veux dire que Marc Devade dit pour nous ce que c’est que vivre et peindre pour nous. Pas à notre place. Il n’a pas de ces ambitions ni de ces naïvetés sentimentales, Devade. Pour nous, je veux dire dans une visée de l’Autre qui se traduit par un surplus de savoir. La « petite différence » mais qui emporte le morceau. Pour nous, je veux dire dans un oubli de soi incandescent qui est la marque d’un extrême orgueil et d’une formidable humilité. Dans un recul, une absence momentanée pour revenir en force, en corps et en nom, dans la peinture.

En corps. Vous êtes-vous jamais demandé, par exemple, si on peignait de la même façon quand on pesait ses 90 kgs de graisse et de viandasse et ses 50 kgs ? Il y a une façon d’habiter son corps. D’être dedans, à côté, au loin, au plus près, au-delà et en-deçà, et toujours, toujours au centre de son lieu vide.

Sec ou obèse ? dans la ligne ou dans la sphère ? 90 ou 50 ? accrochez-vous ! On ne se mesure pas aux toiles, à l’espace, à la pensée de la même façon. On ne se déplace pas devant tout cela avec les mêmes gestes et à la même vitesse. Est-on dans le dépassement ou dans la redondance sans frein ? Travaille-t-on en se donnant des limites et des frontières ou s’abandonne-t-on à la prolifération incohérente, indéfinie, mortelle ? Vivant et debout, ou lové dans la grosse couille molle flottante du monde ?

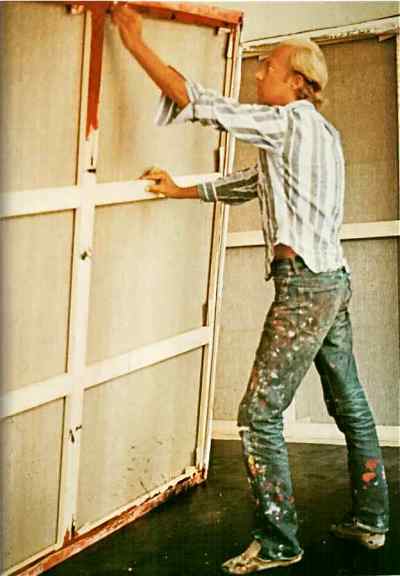

Regardez Devade peindre. Toujours le même format. Dimensions du corps. Hauteur, envergure. Avec quoi voulez-vous vous colleter d’autre ? Il est là, Devade, comme je l’ai toujours connu, sec, fin, long, essentiel. Il calcule, il délimite, il sépare, il divise. Règle et stylet. Avec la couleur il libère l’énergie, violemment. Moment gestuel. Il envoie la couleur, il la balance, il la triture, il la force, il la bouscule, mais il n’en reste pas là, il efface, prolonge, accentue, creuse, différencie, pèse, apaise, exaspère, inverse et rétablit mais autrement, ailleurs, dans un nouvel espace, une nouvelle temporalité, une autre substance. Quelle étrange liturgie.

Il dit que le dessin, très codé (toujours la même matrice formelle), est fait pour ramener l’espace, ne pas le laisser filer, effuser. N’allez pas lui parler de sacré, à Devade. Ni de corps d’un côté et de l’âme de l’autre. Ni de matière qui croiserait l’esprit dans l’interstellaire pour faire un bout de chemin ensemble et ensuite ciao... Ces mièvreries ne sont pas pour lui. Il sait que saint Paul, sur la chair et l’esprit, sur ces épousailles-là, est bien plus passionnant. On renaîtrait, mais gaffe ! pas en purs esprits. Pas au coude-à-coude avec les voisins de palier, pas en grappes hémorroïdales, pas collé à la chienlit humaine communautaire. Non, en même temps que les autres, certes, mais seul (ouf !), avec son propre corps, sa propre forme. Pour l’éternité. La forme, le corps, ça vaut le coup de . s’en occuper, non ?

Devade lui s’en occupe. Du corps, c’est-à-dire aussi, évidemment, via la peinture et le nom qui la signe, de l’âme. De l’âme consubstantielle au corps, n’est-ce pas ? C’est-à-dire de cet horizon qu’est pas coton à saisir et que les théologiens appellent l’horizon de la résurrection.

Alors, vous comprenez, peinture abstraite ou figurative, modes, études de marché, figuration libre ou abstraction coincée... Comme si le problème était là... Après la parution de La Peinture et le Mal [19], j’ai rencontré des copains peintres abstraits qui me tiraient une de ces gueules... comme si, avec mon livre, j’avais porté ombrage à leurs inoffensifs bricolages. Les cons ! Ou d’autres, inconnus de la figure, qui venaient me glisser sous le nez leurs croûtes pustuleuses en me braillant « vous m’avez compris ». Les indélicats !

En somme, qu’est-ce qui différencie Devade de la bredouillerie barbouillée ambiante ? Un rien, un petit rien mais qu’il possède en propre : une amorce de savoir sur cette dialectique délicate de la vie et de la mort, donc de savoir sur le sexe. Sans ce savoir, eh bien, jetons un coup d’ ?il sur les cimaises : occultisme, trituration des cadavres et reconversion des déchets.

Il faut bien le dire, très tôt Dame Nature lui a déposé dans ses petits souliers, à Devade, un sacré cadeau. Discret, poli comme il est il n’a jamais parlé de ce foutu rodéo auquel la maladie le contraint. Mais, comment le dire, peut-être est-ce ce terrible privilège, cette scandaleuse élection qui lui permet d’aller toujours, tout de suite, à l’essentiel. A l’essentiel c’est-à-dire au c ?ur de cette force diabolique, qui sans la vertu recréatrice d’un acte d’art et d’un nom, dans un mouvement de torsion de l’Imaginaire et du Réel, conduirait droit au Néant.

Je disais : revenir en corps et en nom. Pour cela, dans le temps qui nous est imparti — car il nous est mesuré le temps, et Devade, dès l’adolescence, l’a su mieux que personne —, il convient d’allumer quelques foyers, de s’acclimater à l’horreur, diffamer l’ordre naturel du monde, rafistoler avec du beau l’espace de la chute, dresser des pans de lumière en format figure 2 x 1 m 30 comme autant d’absolus.

Les voilà les toiles de Marc Devade.

Son présent abrupt. Toutes issues mais aussitôt déliées de la viande. Le formidable drame s’est toujours joué à la fois dans et ailleurs. N’y cherchez pas, dans les toiles de Devade, le reflet de votre masque figé, votre boudinnerie qui n’aurait su ascensionner. Non pas qu’elle n’y soit pas aussi, mais sous une forme très provisoire, très radiographiée. Dans la transparence. A travers une série de filtres : des trous d’air, des ciels, des chairs, des agrandissements de colonnes vertébrales, des crucifixions — elles y sont —, des Rubens, des Corrège, des Newman, des échos de cris et de chants, des trompettes baroques et du clavecin, des requiems et des laudates, et des langues de feu bien sûr, et des femmes bien entendu, — elles y transitent, salut Béatrice, Dante n’est pas loin —, et des souffles, des souffles, des souffles...

D’abord, une impression d’obscurité, d’opacité, d’homogénéïté, de bloc indifférencié, ces bleus, ces verts, sombres... Mais il faut insister. La peinture de Devade ne se donne pas d’emblée. En rester à un rapide coup d’ ?il, ce serait risquer de la prendre pour un aimable motif décoratif. Il faut savoir dans le même geste prendre le recul et s’immerger. Alors la lumière fuse, intense, venue de nulle part. Alors vous voilà singularité abimée dans la singularité qui vous fait face, dans cet instant privilégié, indéfinissable, non répétable. Après l’étalage pâteux du non, l’irruption fulgurante du oui, d’un second oui, d’un troisième... Touche après touche, à la vitesse d’un clin d’oeil. On sait maintenant que le monde a été créé comme ça, à cette vitesse-là. Et révélé idem. Illuminations. Eternelle actualité. Ça recommence à chaque instant.

Bien sûr que la peinture est un miroir. Mais ce qu’on y capture c’est le moment fugace où on trouve place dans l’espace étroit de l’instant, et le moment où, trouvant place, on s’absente. Un moment sans besoin, sans définition, sans recours au plomb des mots. Un lieu et un temps sans attributs. Un événement à l’état brut. Une saisie.

L’acte même de l’amour.

Ben oui, l’amour... Vous connaissez. « L’éternelle victoire sur la mort » ...

Contre la canaillerie romantique de tous les temps, laquelle a toujours pris les moustaches de tous ses Stalines pour les minettes frisottées de toutes ses Elsas, il a raison, Devade : comme l’amour la peinture est heureuse. Sa peinture.

Tant pis pour les bougres de cons bouchés à qui l’espèce a fourré sur les yeux et sur la bouche son sanglant cataplasme et qui ne peuvent donc voir que c’est ta peinture, Marc, qui nous voit, nous accroit, nous nomme et nous aime. Ta peinture, c’est-à-dire cette obstination téméraire à vouloir non pas, surtout pas, nous conserver, mais nous convertir. Je veux dire nous lessiver dans ton feu des pieds à la tête — le format de tes tableaux s’y prête — jusqu’à ce que le précieux crottin de la gloire s’ensuive.

Jacques Henric, art press 49, novembre 1983.

LIRE AUSSI :

Marc Devade, Histoire critique d’une peinture

pdf

(art press 132)

(art press 132)

Catherine Millet, Marc Devade la peinture contre la bureaucratie pdf

(art press 297)

(art press 297)

Quelques articles en marge de la rétrospective de Tourcoing...

Retour sur Marc Devade, un révolutionnaire oublié

Première rétrospective consacrée à l’un des fondateurs du groupe Supports/Surfaces

Peintre et théoricien, sans qu’on sache trop lequel a précédé l’autre, Marc Devade était un des fondateurs de Supports/Surfaces, la tête pensante du groupe qui a marqué fortement l’art en France dans les années 1970. Il était aussi membre du comité de rédaction de la revue Tel quel et rédacteur en chef de Peinture, Cahiers théoriques, qui en découlait. Il est mort tôt, en 1983, à 40 ans, laissant une oeuvre picturale profondément marquée par l’abstraction américaine post-expressionniste et des écrits polémiques dans lesquels il s’emploie à justifier « la peinture comme dépense » par rapport à son engagement politique, ou comme « passage possible de la pensée révolutionnaire ».

Devade a été communiste et maoïste. Son discours sur l’art a pris un coup de vieux, au moins dans sa formulation, pour preuve cette définition de la peinture (publiée en 1973) :

« La peinture est une fiction théorique, c’est-à-dire exposant dans sa matérialité même (la couleur) le refoulé philosophique d’une phase historique ; elle est en l’occurrence la translation-transcription du matérialisme dialectique face à l’idéalisme de l’idéologie dominante de la bourgeoisie. » Mais ses toiles ?

Simplicité austère

La rétrospective du musée de Tourcoing, la première qui soit consacrée à Marc Devade, propose de revoir ou de découvrir sa peinture hors de tout contexte théorique. Ce qui frappe d’emblée, c’est cette rigueur et cette austère simplicité qui la détachent à la fois de la tradition picturale française et des réalisations contemporaines des artistes de Supports/Surfaces : ceux-ci multiplient les gestes artisanaux, font des pliages, des noeuds et des empreintes sur toiles libres. Devade ne déconstruit pas le tableau comme peuvent le faire Claude Viallat ou Daniel Dezeuze. Il passe même alors pour le plus conventionnel des peintres du groupe. Il est ailleurs, absorbé par ce que font, aux Etats-Unis, des artistes comme Frank Stella, Kenneth Noland, Jules Olitski ou Morris Louis... et une bonne part de ses oeuvres sont assimilables à des travaux d’apprentissage de la peinture à partir de ces modèles américains.

Marc Devade au travail.

Son abstraction n’a pas toujours eu la même teneur. En un premier temps, une géométrie minimum partage ou sous-tend les couleurs à l’encre disposées en bandes verticales et en carrés. Puis le passage des couleurs diluées l’emporte sur les plans. Les toiles deviennent des champs chromatiques. Elles tendent vers la monochromie ou le noir et blanc. Les plus strictes sont paradoxalement les plus habitées. On peut y oublier l’exercice d’école, ou le processus, et y trouver non pas de ces contenus existentiels à la Rothko mais un certain repli mystique.

Devade a employé de l’encre sur toile entre 1972 et 1979, puis de l’huile. En changeant de médium, il a donné du corps à la couleur, qui ne sera plus imprégnée dans la toile. Cette réincarnation de la peinture a peut-être quelque chose à voir avec la sympathie de l’artiste pour les mystiques. On peut penser aussi que la maladie, cette relation forcée du peintre à son corps subissant des années de dialyse, a joué sur le devenir de l’oeuvre.

Les derniers tableaux, ceux de la suite Echo des lumières, de 1982-1983, sont des diptyques tendus comme le cuir d’une couverture de livre, mais striés comme des pages de cahier. L’image de l’écrit gravé dans la couleur organique, mélange de noir et de bleus sombres, ou de verts, et parfois de bruns, de rouges et de noir, recoupe celle d’une respiration, et d’une aspiration.

Geneviève Breerette, Le Monde du 23.01.04.

Lire aussi : Michel Cegarra, « Rouge Devade » et boîtes de Sheba

1974. Louis Cane (à gauche), Catherine Millet, Marc Devade (au centre), Ann Hindry, Daniel Templon,

Martin Barré, André Valensi, Ben, Olivier Mosset. La Coupole, Paris.

[1] Merci à Augustin de Butler qui m’a signalé cette vidéo mise en ligne le 19 octobre 2020 qui devait secouer tout esprit confiné.

[2] A propos de la couleur rouge chez Devade, voici ce que dit le galeriste Gérald Piltzer : « Un autre rapport avec la Chine que je peux voir chez Marc, c’est d’abord la flamboyance et la couleur rouge (…). Il y avait le rouge de Rothko, bien sûr, ce rouge orangé de ses plus beaux tableaux. Mais ce rouge pourpre cardinal de Marc, peut-être qu’un jour on s’en rappellera en disant que c’est le rouge Devade. Et c’est aussi la couleur de la Chine. »

[3] Pierre Ryckmans (alias Simon Leys). Le livre a été réédité en 2007. Cf. Philippe Sollers, Le génie chinois.

[4] J’y reviendrai prochainement car on n’en a pas fini avec cette histoire. Dans l’immédiat, je citerai quelques extraits d’un entretien récent avec le peintre Daniel Dezeuze qui fut à l’origine du projet de la revue Peinture :

« Marcelin Pleynet me fit rencontrer Marc Devade, peintre et théoricien de la peinture. Avec Louis Cane j’écrivais alors un Programme théorique pictural, dans l’air du temps. Donc entre Cane, Devade et moi-même s’établit une bonne relation et cela a constitué le comité de rédaction avec Bioulès qui était un vieil ami que j’avais invité à nous rejoindre. Je comptais sur lui pour écrire des textes sur la psychanalyse, ce qui à cette époque l’intéressait beaucoup. Il se chargea aussi du premier numéro fabriqué à Montpellier.

« Tout était en place pour un vrai lancement. Je me souviens du choix de la couverture dans le bureau de Tel Quel, aux éditions du Seuil que j’appelais avec humour “Éditions du Paillasson”.

« Philippe Sollers insista pour que la couverture soit rouge. Nous étions dans l’ébullition (différée) de la Révolution culturelle chinoise et (présente) de l’après Mai 68. Le lancement s’est fait à la Galerie Yvon Lambert, rue de l’Échaudé à Paris.

« Grâce à Philippe Sollers est né dans notre revue un grand intérêt pour la peinture chinoise classique. La peinture chinoise s’appuie sur la calligraphie. Elle est essentiellement un dessin au pinceau. Je peux dire que Peinture, cahiers théoriques traitait des deux champs primordiaux de la peinture, à savoir la couleur (le grand chromatisme de l’École de New York) et le dessin (la peinture chinoise antique). La revue au-delà de son aspect avant-gardiste touchait donc à une grande tradition, celle de la synthèse du dessin et de la couleur. » Etc.

[5] La première mise en ligne date du 30 décembre 2006.

[6] Voir les articles sur Louis Cane et PEINTURE, cahiers théoriques.

[7] Sauf mention contraire, les reproductions des tableaux de Devade proviennent de ce catalogue.

[8] Prélèvement possible sur La pensée chinoise, voir Granet, p. 149, 300.

[9] Julia Kristeva, sur Nombres in « L’engendrement de la formule », Recherches pour une sémanalyse, coll. Tel Quel, édit. du Seuil.

[10] M. Pleynet à l’auteur, Privas, 12 janvier 2013.

[11] Marc Devade, « D’une peinture chromatique » (théorème écrit à travers la peinture), Tel Quel 41.

[12] Cf. « La peinture et son sujet », Tel Quel 20.

[13] Lire sur cette période : Marc Devade - Le texte à l’oeuvre (pdf)

. Les textes théoriques de Devade ont été réunis par Camille Saint-Jacques. Cf. Marc Devade, Écrits théoriques (pdf)

. Les textes théoriques de Devade ont été réunis par Camille Saint-Jacques. Cf. Marc Devade, Écrits théoriques (pdf)

.

.

[14] Cf. plus bas : Entretien avec Marc Devade.

[15] Catalogue de la rétrospective Devade, Musée de Coblence, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 2003.

[17] Gérard Manley Hopkins, Henry Purcell, traduction de Pierre Leyris, Seuil, 1980.

[18] « Reformulation du lumen de lumine, la "lumière de la lumière" qui désigne le Verbe incarné dans le Credo, l’écho des lumières signale, à travers les phénomènes de répétition et de résonance propres à l’écho, une dissipation de l’unité du Verbe à travers les voix. » (Thierry Sudour, Paradis - premières lignes.

[19] Cf. La Peinture et le Mal.

Sollers, Pleynet, Henric

Sollers, Pleynet, Henric

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

6 Messages

Support/surface fut une avant-garde de par le support du discours politique. Et, c’est à Devade qu’elle le dut.

Voir en ligne : http://theoriedelapratique.hautetfo...

Oui, une grande oeuvre, bien différente "de la bredouillerie barbouillée ambiante", et pas assez connue.

Une grande rétrospective en 2023, pour "l’anniversaire" des 80 ans de sa naissance et des 40 ans de sa mort ?

Si la planète est encore habitable...

Un grande œuvre, celle de Marc Devade. Merci de le rappeler, après la récente très belle exposition galerie Bernard Ceysson

Quand une rétrospective en France ?

La peinture de Marc Devade et l’écrit de Sollers, m’ont consolidé dans ma démarche picturale et mentale. Merci encore pour cette présentation.

Cordialement

Charles RIBERA

La galerie Bernard Ceysson vient de consacrer une exposition à Marc Devade. Vous en aurez un aperçu ici. Bernard Cambon en rendait compte sur son blog de Médiapart.

Dans "l’entre" de Marc Devade

L’actuelle exposition de peintures de Marc Devade, jusqu’au 26 Mars prochain, à la galerie Bernard Ceysson (rue du Renard à Paris), permet de retrouver une œuvre marquée par une intense relation entre pratique picturale et théorie. Bernard Cambon

Marc Devade, Sans titre (TG001), 1977. Encre sur toile, 259 x 190 cm.

Zoom : cliquez l’image.

Merci pour cet hommage à Marc Devade. Sa peinture est toujours là.