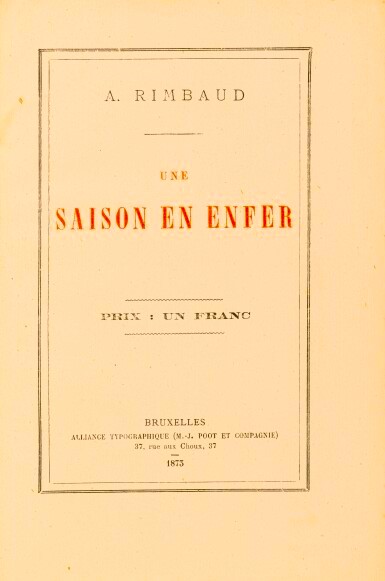

En octobre 1873, Rimbaud fait imprimer à compte d’auteur Une saison en enfer. Prix : un franc. Alliance typographique (M.-J. Poot et compagnie), 37, rue aux Choux, Bruxelles. Cent-cinquante ans plus tard, Gallimard réédite Une saison en enfer dans la collection « blanche », un beau livre — avec des fac-similés de plusieurs pages manuscrites et des photographies et des dessins de Patti Smith dont est connue la véritable dévotion qu’elle voue à Rimbaud [1] — et, dans la collection Poésie/Gallimard, avec, cette fois, une préface très juste de Yannick Haenel dont on sait l’importance qu’il accorde au poète jusque dans son dernier roman Le Trésorier-payeur (le Bataille du Trésorier-payeur n’est autre que « Rimbaud à la Banque de France » (p. 239 [2]).

Quant à Philippe Sollers, dès l’exergue capital de son premier essai sur Francis Ponge (Seghers, 1963) : « Arrivée de toujours, qui t’en iras partout. » (A une raison), c’est toute son oeuvre qui est irriguée par la poésie de Rimbaud au même titre que « les Pensées de Pascal et les Poésies de Lautréamont ». Relisez Studio (exergue : « J’ai fait la magique étude / Du bonheur, qu’aucun n’élude. » Rimbaud), La Divine Comédie (reportez-vous à L’éternité retrouvée aux pages 145 à 158 de l’édition Desclée de Brouwer, 2000), Illuminations à travers les textes sacrés (ce petit livre que j’ai toujours près de moi), Les Voyageurs du Temps (profonde analyse de Génie) ou Agent secret (encore A une raison). On sait, par ailleurs, que c’est aussi sur Rimbaud que Sollers et Marcelin Pleynet ont fondé leur amitié (« parce que c’était lui, parce que c’était moi, parce que la situation l’exigeait [3] ») et cet accord fondamental dont témoigne la dédicace de Rimbaud en son temps (Gallimard, 2005) : « A Philippe Sollers dont les travaux (on en trouvera quelques références dans le corps du texte et en notes), et de très nombreux entretiens, de 1961 à ce jour, ont essentiellement alimenté et déterminé la poétique et la politique de la revue Tel Quel comme de L’Infini , et permis ce livre. »

- Première de couverture.

Le portrait d’Arthur Rimbaud

réalisé par Étienne Carjat

et colorisé ultérieurement

Darchivio/Opale photo/éditions Gallimard, 2023

Une saison en enfer. Édition anniversaire

Préface de Yannick Haenel, postface de Gregoire Beurier

Collection Poésie/Gallimard (n° 580), Gallimard

Parution : 05-10-2023

À l’occasion du 150e anniversaire de l’impression d’Une saison en enfer, seul témoignage laissé par Rimbaud de son œuvre fulgurante, Poésie/Gallimard propose aux lecteurs de redécouvrir l’histoire de ce texte. Rimbaud en effet ne publia aucun recueil de poèmes de son vivant. Il fit uniquement imprimer à compte d’auteur cette plaquette de textes en prose, sertie de sept poèmes en vers, à l’automne 1873, peu avant ses dix-neuf ans. Le tirage complet de l’édition originale fut ensuite abandonné chez l’imprimeur de Bruxelles pour défaut de paiement. Rimbaud put en récupérer quelques exemplaires, qu’il distribua à ses connaissances avant de disparaître dans la corne de l’Afrique. Des années plus tard, c’est finalement Verlaine qui fit publier Une saison en enfer grâce à l’exemplaire que Rimbaud lui avait offert.

Cette édition, fidèle à la composition de l’édition originale, reproduira en fac-similés les rares brouillons d’Une saison en enfer, conservés à la Bibliothèque nationale de France.

L’AVENTURE ABSOLUE Voici le plus halluciné, le plus insolent, le plus infernal des livres. Si vous ne l’avez pas encore lu, prenez garde : votre vie risque de s’enflammer comme un opéra fabuleux. Vous allez rouler dans un feu d’extases et glisser dans une nuit féroce ; ce sera une expérience initiatique : vous renaîtrez, devenu un autre, ou peut-être enfin vous-même.

Ce petit livre d’une trentaine de pages, écrit en cinq mois dans un grenier des Ardennes, a été publié en 1873 par un jeune homme révolté de dix-neuf ans. Il a moisi dans les cartons d’un imprimeur de Bruxelles et ne fut retrouvé qu’après plusieurs dizaines d’années, alors que son auteur avait déjà fait une croix sur la poésie.

Malgré le folklore qui entoure désormais Rimbaud et l’immense exégèse qui en éclaire la légende, le mystère d’Une saison en enfer reste intact : ce texte ardent relève de la magie, ainsi demeure-t-il pour une part indéchiffrable, ouvert à des simultanéités de sens qui en décuplent la féérie.

Est-il possible de saisir ce qui a lieu durant cette folle descente aux enfers ? Est-ce une traversée initiatique de soi-même, un auto-exorcisme, une expérience intérieure radicale, un voyage orphique, une bataille sexuelle, un manifeste de « liberté libre » ? Tout cela à la fois, sans doute, et plus encore.

On croit avoir lu Rimbaud ; mais avec lui, c’est toujours la première fois. On est emporté à chaque lecture par des lueurs nouvelles, captivé par des éclats inaperçus — par ces mille féeries profanes qu’il ne cesse d’orchestrer à partir de ce point d’ivresse qui démultiplie ses visions.

Que faites-vous de votre vie ? C’est la question que pose toute vraie littérature. Une saison en enfer retrace, à travers le genre singulier de « carnet de damné », la vie d’un possédé revenu de l’abîme, mais surtout celle d’un esprit qui ne se satisfait de rien — quelqu’un qui n’est pas prisonnier de sa raison, qui ne cède pas sur son désir.

Une liberté extrême, peut-être jamais éprouvée à ce point, soulève chacune des phrases de Rimbaud, jusqu’aux plus hallucinées : elles transportent dans leur soute une insurrection contre les valeurs du monde occidental. Une saison en enfer dynamite en effet tous les carcans que la société et ses « horreurs économiques » ont mis en place à travers le « paysage immonde » de la révolution industrielle.

La religion, le travail, la morale : Rimbaud en exècre l’horizon d’esclavage. Sa férocité considère comme minable et périmé ce qui n’est pas à la hauteur de l’absolu qui l’anime. Alors merde au « bonheur établi » et bras d’honneur à Dieu, aux familles, à la science qui est « trop lente », aux sagesses gâteuses : « Jamais je ne travaillerai. »

Les éclats de Rimbaud déchirent le temps ; leur sédition inspire la phrase que Guy Debord trace à la craie sur un mur de la rue de Seine, en 1953 : « NE TRAVAILLEZ JAMAIS »· Elle propage une étincelle splendide qui, grâce aux situationnistes, allumera la mèche de Mai 68 ; elle illumine les éclairs de la Beat generation, Ginsberg, mais aussi Dylan.

Et, s’il existe encore aujourd’hui des possibilités d’« existence gratuite et libre », c’est bien la poésie — c’est-à-dire l’usage insurrectionnel du langage — qui en ouvre la voie. Soyez-en sûrs : il reste à faire de la liberté des abus divers, et lumineux.

Rimbaud aura accompli en lui, dans son âme, son corps et son langage — et cela comme Nietzsche et Lautréamont, et plus tard Artaud —, la destruction de toutes les valeurs : Une saison en enfer est le champ de bataille d’une anarchie poétique.* L’amour, le temps, la poésie : tout est à reprendre à chaque époque. Ainsi Une saison en enfer se présente-t-elle comme un manifeste en faveur de la poésie vécue, en même temps qu’une condamnation sarcastique des attitudes de poète. Rimbaud s’apprête à tout plaquer, il ironise sur son parcours de « mage » ou d’« ange », et raconte, sous la forme très folle d’une comédie diabolique, la vie du couple que Verlaine et lui formaient dans l’enfer hystérique de la dépendance (sexe, drogue et vin).

Ce sont les pages célèbres de « Délires I », où, à travers une mise en pièces sardonique du Cantique des cantiques, Rimbaud fait dialoguer la Vierge folle (Verlaine) et l’Époux infernal (lui-même) comme deux démons parodiques.

C’est à l’intérieur de cette séquence cauchemardesque — et donc selon une tonalité grimaçante —, que sont énoncées les formules célèbres, celles que la publicité culturelle s’approprie hors contexte, comme des slogans : « La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. » Mais aussi : « L’amour est à réinventer ». Et même : « Changer la vie », qui en réalité vient d’une phrase de dépit amoureux prononcée par la Vierge folle : « Il a peut-être des secrets pour changer la vie ? »

Dans ce labyrinthe initiatique qu’est Une saison en enfer, où les énoncés s’enroulent sur eux-mêmes, où les phrases se transmuent en fusées contradictoires, où la transgression va jusqu’à rire de sa propre posture, Rimbaud retourne contre lui la férocité de sa critique : La poésie et ses pouvoirs enchanteurs sont pris pour cible, coupables à ses yeux de n ’être qu’une illusion.

Les huit pages de « Délires II » intitulé « Alchimie du verbe » ont changé ma vie. Elles en changeront des milliers d’autres, car il importe peu que Rimbaud raconte cette quête du Graal poétique en se moquant de lui-même : on peut très bien ne pas souscrire à son ironie et lire ces pages avec émerveillement. Elles sont les plus belles jamais écrites en français : ce qui s’y déploie, avec la limpidité d’un feu clair, c’est le programme de l’aventure absolue, celle de la « magique étude » qui fait de vous un poète dans l’âme.J’inventai la couleur des voyelles ! (...) J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges (...) J’écartais du ciel l’azur, qui est du noir, et je vécus, étincelle d’or de la lumière nature.

Lorsqu’on découvre ces phrases, on comprend aussitôt que la vie sera une expérience pour les rejoindre — pour s’approcher, soi-même, de l’inexprimable, de ces silences, de ces vertiges. On se dit qu’on deviendra, à son tour, une étincelle.

Il m’est arrivé, en lisant Rimbaud, d’apercevoir une porte secrète. J’avais seize ans et, à la lueur d’une lampe que je promenais, la nuit, sur le texte, un liseré orange a ouvert les phrases. Était-ce le « trésor dans la forêt » qui m’apparaissait ? Je ne sais pas : il y avait des mots derrière les mots ; et ils étaient en feu.

En écrivant des livres — en vivant la littérature comme une aventure passionnée —, je cherche à rester fidèle à ce feu. A retrouver le liseré orange. A m’approcher de la porte secrète.

Je crois qu’il y a une innocence dans Rimbaud qu’aucun ricanement ne peut atteindre, et contre laquelle même sa propre dureté ne peut rien. Elle chuchote : « Qu’il vienne, qu’il vienne / Le temps dont on s’éprenne. » Elle s’annonce à travers le temps aimé — cette « Éternité » que le plus beau poème de Rimbaud retrouve en mariant les contraires : « C’est la mer mêlée / Au soleil. » (Dans une première version, on lisait : « C’est la mer allée / Avec le soleil ».* « Je sais, aujourd’hui, saluer la beauté » : cette affirmation de Rimbaud, vers la fin du texte, prouve qu’il est sorti de l’enfer.

Qui saurait, aujourd’hui, saluer la beauté ? Les habitants de cette planète hypnotisée par la communication ne font que la bafouer. Le langage va s’éteindre comme les autres espèces car la société s’emploie à le détruire, comme elle s’emploie à détruire notre âme.

Lire Rimbaud, c’est sortir à son tour de l’hécatombe. En faisant l’expérience de la poésie, on « remonte à la vie ». On renaît grâce aux mots. L’amour fou du langage est un trésor à prodiguer, une contagion salvatrice. C’est un combat contre la société ; on le croit secondaire parce qu’il est imperceptible, mais il engage notre existence tout entière. Le langage est le seul lieu qui peut échapper au ravage par ce que, comme l’amour, il est métaphysique. Vivre, aimer, parler sont une même chose : la poésie les conjugue. Elle seule est capable de lutter pour que ces trois mots ne soient pas engloutis — pour qu’ils soient indemnes (c’est à-dire non damnés). Et comme le disent les dernières phrases, c’est un « combat spirituel ».

J’aime beaucoup la petite remarque de Proust qui évoque ce « rapt rapide que fait le style sur la pensée ». C’est un rapt qui impulse la voix de Rimbaud : le jaillissement d’une pensée érotisée. Avec le langage, certains écrivains sont timides ; d’autres se comportent comme des faunes : le jeune homme qui écrit Une saison en enfer est en état d’intensité absolue. Il s’agite en tous sens, mais il a beau se perdre, voici que la jouissance entière du langage lui vient, comme s’il n’était pas possédé.

Car Rimbaud, on l’oublie, ne passe qu’une saison en enfer : autrement dit, il en sort. Sortir de l’enfer, c’est être gratifié d ’un savoir sur l’envers malfaisant de la vie des humains.

Une saison en enfer raconte la recherche d’une clef, celle du « festin ancien » dont Rimbaud raconte, dès la première page, qu’il s’en est détourné.

Comment retrouver la jouissance de ces noces ? Le secret du livre, c’est que la clef du festin n’est pas perdue. Une petite phrase, à laquelle on ne fait pas attention parce qu’elle se niche au début, donne la réponse : « La charité est cette clef. »VOIR SUR PILEFACE

Phrase sidérante, d’une profondeur infinie. Alors, Rimbaud chrétien ? Pas exactement. La charité, c’est l’amour absolu. Un amour inconditionnel. Qui ne se destine à personne, ni à Dieu ni aux hommes. Qui s’ouvre à l’inconnu. Existe à l’exception de tous. Se donne sans nous.

En lisant à seize ans Rimbaud, j’ai senti immédiatement, sans rien comprendre, que la charité, c’était la poésie elle-même. Ça m’a sauté aux yeux : la clef — au sens musical —, c’est la rencontre entre l’amour et le langage.

Je l’ai dit, je reste fidèle à ma première illumination : écrire consiste à tourner cette clef, c’est-à-dire à faire entendre un nouvel amour du langage.

C’est ainsi, amoureusement, que vient jusqu’à nous la dernière phrase d’Une saison en enfer, celle qui est au futur et en italique : « et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps ».YANNICK HAENEL

« Oui, c’est un vice que j’ai [...] ». Brouillon correspondant à la fin de « Mauvais sang ».

Au verso, « À Samarie, plusieurs ont manifesté leur foi en lui ».

Manuscrit BnF. ZOOM : cliquer sur l’image.

Une saison en enfer avec Yannick Haenel

Poésie et ainsi de suite, samedi 14 octobre 2023.

Avec Yannick Haenel

Bibliographie

Une saison enfer, œuvre écrite en 1873 par Arthur Rimbaud, il y a 150 ans… et dont Yannick Haenel est le préfacier de l’édition paru le 28 septembre 2023 aux Éditions Gallimard, Collection Poésie/Gallimard (n° 580).

L’édition originale d’Une saison en enfer (BnF Gallica)

Générique de l’émission

[Générique de début] Seiji Yokoyama, Inside a dream

[Générique de début] Vladimir Cauchemar, Blizzard de l’album Brrr

[Générique de fin] Shawn Lee’s Ping Pong Orchestra, Kiss the sky

Salut de Rimbaud

par Philippe Sollers

Le petit volume, le seul publié par l’auteur de son vivant sans aucun effet (il a fallu quarante ans pour le découvrir), est un explosif à long terme. Il a la même portée fulgurante en français que les Pensées de Pascal et les Poésies de Lautréamont. On ne le lit pas vraiment, on l’éprouve, on le subit, on l’apprend par coeur. « L’ennui n’est plus mon amour. Les rages, les débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les désastres - tout mon fardeau est déposé. Apprécions sans vertige l’étendue de mon innocence. »

Haute métaphysique vécue, auto-exorcisme en plein déferlement d’un nihilisme désormais global, Une Saison est-il un livre religieux ? Bien sûr, mais très au-delà de ce que nous entendons par ce terme. Récit non pas d’une conversion, mais d’une mutation, d’une transmutation. Expérience unique (« alchimie du verbe »), risquée, au coeur de la perte de soi, dissociation et délire.

En principe, on ne revient pas de cette aventure brûlante que Rimbaud n’hésite pas à appeler « damnation ». Ce nouveau voyageur ne visite pas l’enfer comme Dante : il le vit de l’intérieur, il y est plongé, il en sort, il va encore écrire ses extraordinaires Illuminations (là encore, commentaires dans tous les sens depuis un siècle), puis se taire et disparaître dans sa légende (beaucoup de bavardages là-dessus).

Les poètes sont jaloux et furieux : il a raflé la mise en s’en désintéressant, avec la plus inadmissible des désinvoltures. Les religieux sont pétrifiés : c’est trop dur pour eux (malgré Claudel). Les surréalistes en sont possédés, mais n’aiment pas son désengagement radical. Les bourgeois, qui ont lu que l’auteur s’était « séché à l’air du crime », trouvent que ce garçon doué est au fond un terroriste ou un saltimbanque infréquentable. Les homosexuels le trouvent peu mariable. Les satanistes s’excitent misérablement à côté. Finalement, tout le monde se fout de ce qu’il a écrit. Restent les clichés commémoratifs amnésiques, Rimbaud par-ci, Rimbaud par-là, répétés jusqu’à la nausée. Comme quoi le Diable, grand noyeur de poisson, fonctionne.

Rimbaud, en 1873, va avoir 19 ans. Il précise la date de sa rédaction : avril-août. Il a déjà écrit d’admirables poèmes, dont il fait une petite anthologie rectifiée dans Une saison. Il a vécu tous les désordres et toutes les hallucinations possibles, il revient de Londres et de Bruxelles où Verlaine, égaré, lui a tiré dessus. Verlaine visait-il réellement un jeune homme très beau nommé Rimbaud ? Mais non, avec une grande intuition, il faisait feu sur Une Saison en enfer en train de s’écrire.

Les poètes de son temps n’ont pas pu ni voulu lire la prose de Rimbaud. Ni Verlaine ni Mallarmé n’en ont été capables. Quant à Claudel, qui a avoué avoir reçu là une « influence séminale », il ne lui a pas fallu moins qu’une conversion (comme Verlaine, d’ailleurs) pour se tirer d’affaire. Si Rimbaud n’est pas devenu un bon catholique (version de sa soeur Isabelle), dites-nous au moins qu’il a été un fervent révolutionnaire. Mais non, même pas, il n’aspirait au Harar qu’à devenir un bourgeois normal, il amassait péniblement de l’argent dans ce but.

Scandale religieux, scandale social : ni dévot, ni progressiste. Mais quoi alors ? La « vierge folle » (Verlaine si l’on veut) se plaint ainsi de son « époux infernal » dans Une saison : « C’est un Démon, vous savez, ce n’est pas un homme. » Ecoutons-la bien : « Je reconnaissais — sans craindre pour lui — qu’il pouvait être un sérieux danger dans la société. — Il a peut-être des secrets pour changer la vie ? Non, il ne fait qu’en chercher, me répliquais-je. »

On voit qu’André Breton, en répétant que Rimbaud avait eu pour mot d’ordre de « changer la vie » (expression qui équilibre à ses yeux le « transformer le monde » de Marx) parle, en réalité, comme la vierge folle. Rimbaud n’a rien prescrit, sauf « la liberté libre ». « Je veux la liberté dans le salut » est le contraire de l’agenouillement comme du slogan politique. Un jeune Français vient tout simplement de s’apercevoir qu’il vit au milieu d’un peuple « inspiré par la fièvre et le cancer », sur « un continent où la folie rôde ». Ce n’est certes pas la suite des événements historiques qui va lui donner tort. « Les criminels dégoûtent comme des châtrés : moi je suis intact, et ça m’est égal. »

D’où viennent la destruction, l’autodestruction, la folie ? De la haine de la beauté. La beauté attire le mal, le désir de déformer, de souiller. Peut-on s’évader de cette rengaine humaine, trop humaine ? Sans doute, et l’alchimie du verbe (couleur des voyelles, forme et mouvement des consonnes) devrait en principe créer « un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens ».

Rimbaud le dit : « Je devins un opéra fabuleux. » Dans sa Saison, il sauve l’essentiel de ses incomparables trouvailles (« Elle est retrouvée ! Quoi ? l’éternité »), tout en décrivant les menaces que l’expérience fait peser sur sa santé. « Aucun des sophismes de la folie — la folie qu’on enferme —, n’a été oublié par moi : je pourrais les redire tous, je tiens le système. » Il sait qu’il a découvert une autre raison que la raison antérieure, une raison musicale, une nouvelle forme d’amour.

D’où cette conclusion abrupte : « Cela s’est passé. Je sais aujourd’hui saluer la beauté. » Cette « heure nouvelle » de raison va être « très sévère ». Elle va récuser « les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes ». Le « combat spirituel », aussi brutal que la bataille d’hommes, demande qu’on soit « absolument moderne ». Il ne s’agit plus de littérature ou de poésie, mais d’action directe (« rire des vieilles amours mensongères, frapper de honte ces couples menteurs — j’ai vu l’enfer des femmes là-bas » ). Dans quel but singulier ? « Il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. » C’est tout. Rimbaud, comme chacun ou chacune, était possédé. Il ne l’est plus. C’est lui-même, avant d’inscrire la date de son récit, qui souligne la dernière phrase.

Philippe Sollers, Le Monde du 16 juillet 2004.

Ouvrons La Divine Comédie (entretien avec Benoît Chantre), chapitre Enfer, sous-chapitre « L’éternité retrouvée ». Est-il étonnant que ce soit là que Sollers revienne sur Une saison en enfer et en analyse comme cela n’a jamais été fait les corrections que Rimbaud y a apporté aux poésies qu’il avait écrites en mai 1972, un an auparavant ?

L’éternité retrouvée

Avant de citer ce poème, pour éviter, à mon avis, une erreur à propos du néant... Le néant ne se laisse pas faire. Il faut quand même que la personne qui emploie ce mot nous explique en quoi il le distingue de l’Être. Et là, tout de suite, suspension ontologique et trouble. Voyons donc ce qui précède immédiatement cette fameuse déclaration de Rimbaud, poème repris dans Une saison en enfer, avec des corrections selon moi extrêmement importantes et qui n’ont pas été analysées comme telles. Il faut lire ce qui vient avant : « Enfin, ô bonheur, ô raison ... » On peut rester longtemps sur le fait que ces deux mots viennent ensemble : « ô bonheur, ô raison ». Pourtant, tout cela s’appelle Délires ...Enfin, ô bonheur, ô raison, j’écartais du ciel l’azur, qui est du noir, et je vécus, étincelle d’or de la lumière nature. De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible :

Elle est retrouvée !

Quoi, l’éternité.

C’est la mer mêlée

Au soleil.Dans le poème L’Éternité, écrit en mai 1872, il écrit : « C’est la mer allée / Avec le soleil. » C’est très beau :« allée avec le soleil ». Mais, si j’ose dire, c’est moins incestueux que « mêlée ». Et puis il n’hésite pas, aussitôt après, à tutoyer son âme. Voyez un peu la situation où un être humain, ayant la révélation de la « lumière nature », au-delà de « l’azur, qui est du noir », passant à travers la nuit du jour, se met en position de tutoyer son âme. Regardez le poème initial :

Âme sentinelle,

Murmurons l’aveu

De la nuit si nulle

Et du jour en feu.Puis, dans Une saison en enfer :

Mon âme éternelle,

Observe ton vœu

Malgré la nuit seule

Et le jour en feu.Dans la version initiale :

Des humains suffrages,

Des communs élans

Là, tu te dégages

Et voles selon.Et dans la version d’Une saison en enfer :

Donc tu te dégages

Des humains suffrages,

Des communs élans !

Tu voles selon...J’insiste sur ce « selon » qui ne rime pas avec « élan ». Dans la deuxième strophe, nous avions : « Malgré la nuit seule »... « Tu voles selon ». Puis ensuite, il intervertit :

Puisque de vous seules,

Braises de satin,

Le Devoir s’exhale

Sans qu’on dise : enfin.Là pas d’espérance,

Nul orietur.

Science avec patience,

Le supplice est sûr.Mais il va réécrire — l’expérience est beaucoup plus resserrée :

— Jamais l’espérance.

Pas d’orietur.

Science et patience,

Le supplice est sûr.Regardez la différence entre : « Puisque de vous seules, / Braises de satin, / Le Devoir s’exhale / Sans qu’on dise : enfin. » Et un an plus tard, dans Une saison en enfer :

Plus de lendemain,

Braises de satin,

Votre ardeur

Est le devoir.Cela m’amuse, car il y a dans les Illuminations un tel retour négligé du XVIIIe siècle, que c’est ahurissant de voir à quel point personne ne veut s’en apercevoir. « Plus de lendemain ... » Vous vous rendez compte de ce que l’on a fait avec le lendemain. Il paraît qu’il devait chanter. On a eu des charniers. Point de lendemain, avait pourtant averti Vivant Denon. Non, plus de lendemain ...

B. C. — « Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate... »

Ph. S. — Oui, mais là, on sort. Le poème est d’une étrange certitude. « Mon âme éternelle, I Observe ton vœu », il faut entendre les deux sens d’« observe », c’est la stricte observance et une observation continuelle. « Malgré la nuit seule I Et le jour en feu. »

Donc, au-delà des jours et des nuits. « Plus de lendemain, / Braises de satin » : ici, on peut lire une métamorphose de l’enfer, parce que dans « Braise de satin », Satan est là. Braise : le feu fonctionne. « Votre ardeur... » — là apparaît un mot qui n’était pas dans la version de 1872 — « Votre ardeur / Est le devoir. ». Mais si cela vous intéresse, j’ai bien d’autres choses à vous dire à propos d’Arthur Rimbaud.

B. C.— « Expérience plus resserrée », dites-vous, à propos de la version que Rimbaud réécrit en 1873 dans Une saison en enfer. Qu’entendez-vous exactement par là ? Le ton du poète devient-il ici plus dramatique ? Sommes-nous au moment tendu d’une sortie de l’enfer, d’une trouée des apparences ?

Ph. S. — Je vous donne tout de suite un exemple de ce resserrement, en entendant par là une « désubjectivation » importante, dans les corrections que Rimbaud apporte à ses propres poèmes dans Alchimie du verbe ; et je ne saurai trop insister sur cette expression « alchimie du verbe », sur la rencontre de ces deux termes en plein jour, puisque c’est bien à l’intérieur du verbe lui même qu’a lieu l’opération qui peut mener à l’aliénation suprême ou à la libération absolue. En insistant sur le fait qu’il s’agit du verbe lui-même et de ce qui s’y passe, je redonne, me semble-il, toute sa dignité invraisemblable au concret qui nous évitera, j’espère, beaucoup de discours inutiles. C’est dans la précision même du verbe, au sens le plus haut du terme, et qui, bien entendu, prend la parole comme vêtement, dont nous avons à nous préoccuper. Je vous en ai donné un exemple avec le fameux poème L’Eternité. Et vous avez vu que les corrections sont extrêmement significatives, notamment lorsqu’il s’agit d’intégrer l’enfer à une nouvelle définition du temps retrouvé.

Plus de lendemain,

Braises de satin,

Votre ardeur

Est le devoir.« Le jour en feu. » Il est bien évident que ce « Satan » trans formé en « satin », ouvre une autre perspective qui dégage « des humains suffrages » l’âme éternelle qu’on est amené, à ce moment-là, à tutoyer. Je vous donne tout de suite un autre exemple de ce resserrement, que nous devons aussi comprendre comme une ouverture, que j’ai appelée « désubjectivation ». Regardez, par exemple, la différence qu’il y a dans Chanson de la plus haute tour, écrite en mai 1872. Cette Chanson de la plus haute tour est extrêmement importante. Breton vous dirait qu’il s’agit évidemment de la tour de l’anarchie. C’est une image très caractéristique ... Regardez la différence qu’il y a entre

Qu’il vienne, qu’il vienne,

Le temps dont on s’éprenne.placé là tout à fait en tête du poème, à l’intérieur d’Une saison en enfer, et ce passage d’une différence extraordinaire, jamais commentée, jamais repérée, semble-t-il :

Oisive jeunesse

À tout asservie

Par délicatesse

J’ai perdu ma vie.

Ah ! Que le temps vienne

Où les cœurs s’éprennent !Je compare : « Qu’il vienne, qu’il vienne, / Le temps dont on s’éprenne », en 1873, différence massive avec « Que le temps vienne / Où les cœurs s’éprennent », en 1872, où, après tout, vous pourriez parler de quelque chose comme le printemps ... Mais, « Qu’il vienne, qu’il vienne, / Le temps dont on s’éprenne », le temps lui-même, c’est tout à fait autre chose, n’est-ce pas ?

B. C. — Un temps soudain individualisé ...

Ph. S. — « Auguste retraite » disparaît dans la version d’Une saison en enfer, c’est pourtant une expression très forte dans le poème de 1872. « Et la soif malsaine / Obscurcit mes veines » subsiste. Répétition. Un, deux, trois... « Qu’il vienne, qu’il vienne / Le temps dont on s’éprenne »... Veni, veni... (rires). L’aspect liturgique me semble beaucoup plus marqué. Vous avez la disparition de

Ah ! Mille veuvages

De la si pauvre âme

Qui n’a que l’image

De la Notre-Dame !

Est-ce que l’on prie

La Vierge Marie ?Vous avez comme dans la première version :

Craintes et souffrances

Aux cieux sont partiesmais

Telle la prairie

À l’oubli livrée,

Grandie, et fleurie

D’encens et d’ivraies

Au bourdon farouche

Des sales mouches.au lieu de « De cent sales mouches »... Sans vouloir trop entrer dans les détails, j’aimerais montrer comment le texte se resserre, et comment il s’ouvre à autre chose, en même temps, comme si, en effet, une porte pivotait. Il n’est plus question des cœurs qui s’éprennent, mais du temps lui-même « dont on s’éprenne ». Il est aussi important de souligner ce passage :

Ô saisons, ô châteaux !

Quelle âme est sans défauts ?Dans la première version, il reprenait : « Ô saisons, ô châteaux », dans Une saison en enfer, non.

J’ai fait la magique étude

Du Bonheur, que nul n’élude.devient dans Une saison en enfer :

J’ai fait la magique étude

Du bonheur, qu’aucun n’élude.En exergue du roman Studio, j’ai mis : « J’ai fait la magique étude / Du bonheur, qu’aucun n’élude. » À la suite de quoi j ’ai reçu trois coups de téléphone : « Vous avez fait une erreur, c’est "Du Bonheur que nul n’élude". » Comme si je pouvais faire une erreur sur Rimbaud ... Les vers « C’est la mer allée / Avec le soleil » et « Du Bonheur, que nul n’élude » sont entrés dans la mémoire collective d’une manière qui prouve qu’Une saison en enfer n’est toujours pas lue, n’est pas lue dans cette expérience alchimique qui est inséparable de ce que Rimbaud veut nous dire. « L’alchimie aux grands fronts studieux » : studieux, studio, stock d’études. Il s’agit bien d’une opération. « Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges. » Nous sommes dans une expérience spécifique dont je pense qu’elle est toujours méconnue, et rabattue soit sur l’idéologie, soit sur la croyance, ce qui revient au même.

Ô vive lui, chaque fois

Que chante son coq gaulois.Là, un certain nombre d’interprétations prouvent bien à quel point l’affaire Rimbaud-Verlaine occupe comme oblitération le fond de la question que nous avons à nous poser. Il s’agirait d’une gauloiserie, avec une allusion phallique à Verlaine ! Cette affaire Rimbaud-Verlaine est de la plus grande importance, dans la mesure où Rimbaud est assigné, de différents côtés à la fois, à ne pas être pas lu. Ce qui fait qu’après tout, il a largué les amarres, parce qu’il s’est rendu compte qu’il ne le serait peut être jamais.

Voici une autre correction de Rimbaud. Nous passons de

Ô vive lui, chaque fois

que chante son coq gaulois.à

Salut à lui, chaque fois

Que chante le coq gaulois.Ce n’est pas du tout la même chose. Je parlais de « désubjectivation », mais il s’agit aussi de « désexualisation ». Regardez la différence qu’il y a entre :

Ce Charme ! il prit âme et corps,

Et dispersa tous efforts.et

Ce charme a pris âme et corps

Et dispersé les efforts.Voilà un resserrement qui ouvre à « la vérité dans une âme et un corps ». Je pense qu’on peut très difficilement évoquer mieux ce qui peut arriver de façon incarnée dans une opération de renaissance alchimique. Vous voyez que les efforts sont congédiés.

L’heure de sa fuite, hélas !

Sera l’heure du trépas.Ô saisons, ô châteaux !

Je voudrais ajouter quelque chose, pour ne pas laisser croire que je sous-estime ce qui a été mis au premier plan, c’est-à-dire les poèmes en prose de Rimbaud. Claudel, très précis à ce sujet, montre à quel point ni Verlaine ni Mallarmé n’ont su lire la prose de Rimbaud. D’où la question de savoir pourquoi il se serait « opéré vivant » de la poésie, ainsi que toute l’histoire des poètes maudits, etc. Les poètes ... Les poèmes, en effet, disent parfois des choses essentielles qui vont dans le sens de ce que j’essaie de dire et qui sont d’une extrême beauté. Rappelez-vous La Rivière de Cassis, très étrange formule... On dirait presque du Cyrano de Bergerac... Là, nous avons ceci qui m’importe :

Avec les grands mouvements des sapinaies

Quand plusieurs vents plongent.L’opération dans laquelle nous sommes, si importante qu’elle est tout le temps recouverte, c’est qu’il s’agit du monde lui-même qui surgit. Nous sommes très loin des discussions philosophiques. Je cite La Rivière de Cassis. Vous allez voir que ce n’est pas si loin de Dante.

C’est en ces bords qu’on entend

Les passions mortes des chevaliers errants :

Mais que salubre est le vent !Le dernier vers a été évidemment entendu par Breton. Mais « Les passions mortes des chevaliers errants »... C’est la chevalerie qui traverse toute l’expérience de Rimbaud. Pour le coup, nous avons une indication sur ce que l’on peut appeler très précisément l’ésotérisme de Dante, c’est-à-dire les « fidèles d’amour ».

B. C. - Nous aurons à y revenir en évoquant des rencontres de Dante au purgatoire...

Ph. S. — Il est bien question de quelque chose d’initiatique dans cette affaire. Et rappelez-vous que les « fidèles d’amour », Dante nous les montre, puisque c’est vers là qu’il faut aller : « l’amour qui meut le soleil et les autres étoiles. » Pour l’instant, nous sommes encore là, au bas. Mais tout cela est indissociable. Et je vous rappelle à nouveau cette déclaration de Rimbaud : « Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m’ont précédé ; un musicien même qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l’amour. » Il faudrait demander à tout le monde de copier cette déclaration cinq cents fois. Et puis nous en reparlerions (rires) ...

B. C. — Par ce resserrement, on retrouve le mouvement que vous imposiez dès le départ en confondant les portes de l’enfer et du purgatoire. Il s’agirait du même geste, dans le passage d’Une saison en enfer aux Illuminations ...

Ph. S. — La clé... Trouver la clé... Le lieu et la formule... C’est tout de même assez explicite. On ne peut pas dire mieux ...

B. C. — Resserrer le temps, puis le détendre et entrer dans la « mer mêlée au soleil ». On sculpte là de la lumière. Je pense tout de suite à Matisse... N’oublions pas non plus les scintillements du Paradis de Dante.

Fin 2012, Philippe Sollers s’entretient avec Frank Charpentier dont il publiera quelques mois plus tard La Dernière Lettre de Rimbaud. L’entretien — « Une saison en enfer » : aller et retour — est publié dans le numéro 122 de L’Infini (printemps 2013). Il sera repris dans Complots (Gallimard, 2016, p. 179-214). Personne ne semble avoir lu ce texte... Le voici en pdf (cliquez sur l’image).

Rimbaud en son temps

Dans ce volume publié en 2005, Marcelin Pleynet analyse lui aussi Une Saison en enfer et ces « espèces de romances » écrites en mai 1972 que Rimbaud reprend — en y apportant d’importantes corrections. Je ne cite que ce passage où Pleynet évoque la figure de Paul Verlaine (qu’il y a peu de temps certains rêvaient d’envoyer au Panthéon avec son « époux infernal » ! [4]) et le... XVIIIe siècle, ce XVIIIe siècle auquel Sollers fait rapidement allusion dans l’entretien ci-dessus. Un éclairage inattendu.

Hors du texte

par Marcelin Pleynet

[...] La critique occupée à convertir Rimbaud au pathos social, communard et républicain de l’époque, ne s’est guère attardée à ce que Suzanne Bernard, dans son édition des Œuvres de Rimbaud [5] qualifie de « genre frivole ».

Fantaisie (composition musicale de forme libre), comédie, chanson, roman, romance... Qu’en est-il de la « frivolité » de Rimbaud ? Que faut-il entendre lorsqu’il déclare :

« On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans... » ? Que signale-t-il en écrivant : « à sept ans il faisait des romans sur la vie » ? Et comment accorder cela à cet autre propos (dans Une Saison en enfer : Alchimie du verbe) : « Je disais adieu au monde dans d’espèces de romances » ?N’est-ce pas avec Alchimie du verbe que Rimbaud fait déclarativement état de son expérience poétique : « Mon caractère s’aigrissait. Je disais adieu au monde dans d’espèces de romances » ?

On aura remarqué que tout en critiquant « la vieillerie poétique (« La vieillerie poétique avait une bonne partie dans mon alchimie du verbe »), Rimbaud n’en sélectionne pas moins, « hors du texte », sept « espèces de romances », de mai 1872, qu’il corrige à cette occasion et publie dans Une Saison en enfer comme le propre de son parcours poétique.

Faut-il rapprocher le « Je disais adieu au monde », dans Alchimie du verbe, de l’Adieu qui conclut Une Saison en enfer ? Les « psaumes hors du texte » comme les « espèces de romances » que Rimbaud décide de conserver et de publier au cœur (alchimique) de la Saison, ne sont-ils pas sur le même chemin, dans un « adieu », pour rendre le sol au sol, le monde au monde ?

Si Une Saison en enfer est le témoignage vécu et pensé d’une traversée, les « espèces de romances », que Rimbaud conserve et publie, ne se trouvent-elles pas là pour marquer les étapes et les dispositions d’un savoir (et non des moindres) qui permit cette traversée.

Une Saison en enfer, c’est le moins qu’on puisse dire, fait le point sur la traversée du siècle. Et il serait imprudent d’oublier que celui qui fait ainsi le point sur une aventure sans précédent s’est donné les moyens de se dégager « des amis de la mort » et des « arriérés de toutes sortes ».

Les « espèces de romances », « hors du texte » que Rimbaud conserve, ne sont-elles pas les dispositions d’une étude (« Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges ») susceptible de convertir « la vieillerie poétique » ?

« Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne.

J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littérature démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs [6].

Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n’a pas de relations, républiques sans histoires, guerres de religion étouffées, révolutions de moeurs, déplacements de races et de continents : je croyais à tous les enchantements. »

Où l’on retiendra d’abord que Rimbaud donne une indication de ce qu’il aimait, et où ne figure en aucune façon ce qu’il qualifie de « psaume d’actualité » dans sa lettre à Paul Demeny.

Le chapitre Délires, Il, Alchimie du verbe de Une Saison en enfer, fait d’abord état de ce qui a conduit Rimbaud à trouver « dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne ».« Ce fut d’abord une étude... » non sur les exercices plus ou moins opportunistes des « psaumes d’actualité » mais sur et avec les« psaumes hors du texte » (opéras vieux, peintures idiotes, refrains niais, rythmes naïfs...). Bref, ce qu’il met en scène dans Mes petites amoureuses : « Nous nous aimions à cette époque, / Bleu laideron ! / On mangeait des œufs à la coque / Et du mouron ! » Dans Roman :

« On n’est pas sérieux... » — « le cœur fou Robinsonne à travers les romans... », et dans Les Poètes de sept ans : « À sept ans, il faisait des romans, sur la vie / Du grand désert, où luit la Liberté ravie, / Forêts, soleils, rives, savanes ! — Il s’aidait / De journaux illustrés... ».

Il est clair que Rimbaud joue alors spontanément et par nature, ce qu’il aime « la liberté libre », le « on n’est pas sérieux » (les contes, les livres de l’enfance, les opéras vieux...) en réaction, en guerre, avec le pathos romantique des célébrités de la poésie moderne.

On ne peut pas ne pas remarquer que, dans Une Saison en enfer, Rimbaud place sous le même titre générique Délires, I Vierge folle — II Alchimie du verbe. — Où l’on ne voit le plus souvent que la manifestation de la fin de sa liaison avec Verlaine, c’est-à-dire la continuation anecdotique et polémique de cette liaison. Mais les poèmes sont là, et la lettre à Paul Demeny, pour témoigner que Rimbaud a préparé son alchimie (sa science occulte) capable d’opérer une transsubstantiation de la poésie moderne, bien avant de rencontrer Verlaine ; et que c’est d’abord cela qui justifie la place sous le même titre Délires de Vierge folle et Alchimie du verbe... à savoir ce qui fondamentalement distinguait Rimbaud bien avant sa rencontre avec Verlaine.

Qu’en est-il de ce savoir de Rimbaud, de ses« stocks d’études » ? On n’en finirait pas de recenser et de noyer son œuvre dans la masse de références implicites ou explicites qui se dévoilent plus ou moins, aussi bien dans les Poésies, que dans Une Saison en enfer ou les Illuminations [7]

Sans doute d’abord, si je puis dire, dans la mesure où s’il est une œuvre qui nous transporte au-delà de tous les livres, c’est bien celle de Rimbaud. N’est-ce pas ce qui justifie Rimbaud de rester absolument lui-même au cours des seize dernières années de son existence, alors qu’il a cessé d’écrire et apparemment de s’intéresser à ce qu’il a écrit ?

Reste que, dans Une Saison en enfer, Alchimie du verbe revendique une histoire singulière : (« À moi. L’histoire d’une de mes folies ») et, en précisant « je me vantais de posséder tous les paysages possibles », insiste sur le caractère peu conventionnel, en aucun cas académique,voire apparemment marginal de cette histoire (« littérature démodée »).

On ne peut certes pas faire abstraction de ce que l’enseignement académique lui a permis de lire. Et l’on imagine sans difficulté que les lectures des œuvres qu’il découvre à l’école furent de toute façon aussi peu académiques que possible. Comme par exemple, au début du printemps 1870, la lecture de Villon, déterminée par un sujet proposé en classe de rhétorique par Georges Izambard, et qui donne lieu à la composition, plaidoirie adressée par Charles d’Orléans à Louis XI (truffée de citations du Testament). Cette lecture que Rimbaud fait à quinze ans ne fut-elle pas déterminante quant aux jugements du jeune Rimbaud sur les célébrités de la poésie moderne ?

Mais, sans préjuger de ses lectures, dont on ne sait pratiquement rien, à la bibliothèque de Charleville (puis à Paris, à la library du British Museum...), que penser de sa lecture de Scarron [8] un auteur alors étudié en classe de rhétorique ? On imagine Rimbaud lisant le burlesque Virgile travesti et le Roman comique...

Il paraît évident que ce n’est pas dans la bibliothèque de Georges Izambard que Rimbaud découvre la « littérature démodée » qui l’inspire et lui sert à déjouer ce qui impose « avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes [9] ».

Ce ne sont certainement pas Les Épreuves de Sully Prudhomme, Les Glaneuses de Paul Demeny, ou les Rayons perdus de Louisa Siefert [10], ni rien dans la bibliothèque du professeur de rhétorique, qui aura disposé Rimbaud à accueillir les Fêtes galantes de Verlaine, qu’il découvre au mois de mai 1870 : « J’ai les Fêtes galantes de Paul Verlaine... c’est bizarre, très drôle, mais vraiment c’est adorable... Achetez je vous le conseille La Bonne Chanson, un petit volume de vers du même poète : ça vient de paraître chez Lemerre. »

Les Fêtes galantes, La Bonne Chanson... Et si, dans Une Saison en enfer, on s’arrêtait sur ce passage du deuxième paragraphe de Mauvais sang où, après avoir évoqué « l’histoire de la France fille aînée de l’Église », le voyage en Terre sainte, Byzance, le Moyen Âge... Rimbaud se demande : « Qu’étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu’aujourd’hui (aujourd’hui : « La race inférieure a tout recouvert — le peuple comme on dit, la raison ; la nation et la science »). Personne, semble-t-il, n’a jamais remarqué le singulier à « siècle » et ne s’est jamais interrogé sur ce « siècle dernier » qui ne peut être que le XVIIIe siècle.

Il est certain que la rencontre avec Verlaine se fait au mois d’août 1870 sur les Fêtes galantes, et sur ce que Rimbaud y trouve de bizarre, drôle, adorable...Mais Rimbaud n’a-t-il pas déjà écrit Sensation, et Comédie en trois baisers ?

La lecture des Fêtes galantes précipite sans doute l’intelligence et l’« étude » sur ce qu’il en fut des « comédies », de « la liberté dans le salut » et du « théâtre vieux » au « siècle dernier », et sur ce qu’il en est de leur recouvrement. Lorsque Rimbaud adresse Le Cœur supplicié à G. Izambard, en mai 1871, c’est avec ce commentaire : « Est-ce de la satire comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C’est de la fantaisie toujours. — Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée... Ça ne veut pas rien dire. » Commentaire où « poésie » et « fantaisie » riment en semblant s’opposer. Ce n’est sans doute pas de la poésie telle que l’entend lzambard... Sur le terrain de la poésie « c’est de la fantaisie toujours » telle qu’elle enquête, joue et déjoue, le terrain de la poésie.

Et ce que nous savons de cette enquête, de cette étude, témoigne de l’intérêt de Rimbaud et de son questionnement sur le « siècle dernier » : « Qu’étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu’aujourd’hui. »

N’est-ce pas Rimbaud qui fait découvrir Favart (1710-1792) à Verlaine ?

Dans une lettre de Verlaine adressée, le 2 avril 1872, à Rimbaud alors à Charleville, le poète des Fêtes galantes remercie Rimbaud : « Bon ami, c’est charmant l’Ariette oubliée parole et musique ! Je me la suis fait déchiffrer et chanter. Merci de ce délicat envoi. » Pour ajouter en conclusion : « Parle-moi de Favart, en effet. »

Adressée le 2 avril 1872, cette lettre de Verlaine sera encore dans les papiers de Rimbaud un an plus tard, et saisie sur lui au moment de l’affaire de Bruxelles, en juillet 1873. Elle témoigne de toute évidence de quelque chose que Rimbaud tenait alors à conserver.

Au demeurant, Verlaine, on le sait, a été suffisamment frappé par ces lectures de Rimbaud pour donner à un de ses recueils le titre Ariettes oubliées et pour, six ans plus tard, en 1883, évoquer Favart dans sa préface aux Poètes maudits [11]

« Qu’étais-je au siècle dernier » ? remarque Rimbaud en 1873.

En 1873, le XVIIIe siècle ne manque pas de faire question.

Lisant entre autres Favart [12], Rimbaud (il ne s’en est certainement pas tenu là), sans aucun doute, a trouvé une musique, une légèreté qui faisait cruellement défaut « aux célébrités de la poésie moderne », symbolistes et autres, et sans oublier Verlaine.Cette enquête n’aura-t-elle pas aussi permis à Rimbaud de mieux comprendre la « bizarrerie » des Fêtes Galantes ?

Qu’est-ce que vise Rimbaud, lorsque, dans Une saison en enfer, il fait dire à la Vierge folle : « Je nous voyais comme deux bons enfants, libres de se promener dans le Paradis de la tristesse », si ce n’est le propre de la poésie de Verlaine ?

[...] Rimbaud choisit-il de reprendre Favart comme antidote aux Fêtes galantes — « paradis de la tristesse » où le convie Verlaine ? Mais choisir de dévoiler ce qu’il en est, de ces Fêtes galantes, au siècle de « la raison, la nation, et la science », n’est-ce pas aussi fixer ce qui, dans le climat « culturel » parisien de cette fin du XIXe siècle, se trouve le plus profondément recouvert ?

Entre 1866 et 1878, ce ne sont plus les comédies de Favart qui occupent la scène, mais Offenbach, ses librettistes, Meilhac et Ludovic Halévy, et l’opérette. Offenbach que Rossini appelait « Le petit Mozart des Champs-Élysées ».

Comme on voit, nous sommes loin du compte, et du Mozart qui s’inspire d’un livret de Favart. Favart, Les amours de Bastien Bastienne : une parodie burlesque du Devin de village de Jean-Jacques Rousseau.

« Les Mozart avaient fort bien pu avoir connaissance de la parodie de Favart, lors de leur passage à Versailles », notent Jean et Brigitte Massin [13] qui confirment la vogue et la notoriété de Favart, dans l’Europe du XVIIIe siècle, en rappelant que, dès 1764, Bastien Bastienne (parodie du Devin de village de Rousseau) fut traduit en allemand, et que, en 1768, le docteur Anton Mesmer, « désireux de monter un spectacle dans son jardin de Vienne », commande à Mozart un singspiel, sur le livret de Bastien Bastienne de Favart. « Il semble qu’au début de son travail Mozart, porté à la réminiscence par le sujet autant que par le genre, se soit souvenu surtout d’ariettes et de romances françaises pour modeler son style. »

« Parle-moi de Favart » ; Verlaine qui s’inspira de l’ariette que lui a adressée Rimbaud, et donne pour titre Ariettes oubliées à l’un de ses recueils de poèmes, insiste dans sa présentation de Rimbaud, dans Les Poètes maudits, et témoigne à sa façon sans le savoir que l’intérêt de Rimbaud pour Favart (notamment) n’est pas loin de là négligeable en ce XIXe siècle, mélancoliquement et tragiquement hanté parce qu’il a oublié.

L’enquête (les lectures), les études et la mémoire de Rimbaud ne témoignent-elles pas en un premier temps du choix des « opéras vieux » pour établir la bonne distance avec l’enfer des ressentiments propres à un semblable oubli ?

« La musique savant manque à notre désir. »

« Qu’étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu’aujourd’hui »... avec Offenbach !

Dans Mystérieux Mozart, qu’il publie en 2001, Philippe Sollers souligne la modernité de Mozart, en citant « la célèbre formule de Rimbaud dans Une Saison en enfer : "Il faut être absolument moderne"... Renoncer à la vengeance, ce serait "être absolument moderne". Rien à voir, bien sûr, avec la "modernité". Mozart est absolument moderne ».

Où l’on entend que, pour Sollers : « Mozart est absolument moderne », et que c’est, en conclusion à Une Saison en enfer, en Adieu à l’enfer, Rimbaud qui le dit.

Dessin de Rimbaud. Lettre à Ernest Delahaye de mai 1973 (extrait).

BnF, Paris. ZOOM : cliquer sur l’image.

LIRE AUSSI (sélection) :

![]() La Parole de Rimbaud (intégrale)

La Parole de Rimbaud (intégrale)

Un certain silence... sur Le Dit de la poésie d’Arthur Rimbaud

Un certain silence... sur Le Dit de la poésie d’Arthur Rimbaud

Rimbaud et la poésie du monde planétaire

Rimbaud et la poésie du monde planétaire

Le fusil de Rimbaud

Le fusil de Rimbaud

Isabelle Rimbaud, témoin capital

Isabelle Rimbaud, témoin capital

Vers les « Illuminations »

Vers les « Illuminations »

Vers Les Proses Évangéliques d’Arthur Rimbaud

Vers Les Proses Évangéliques d’Arthur Rimbaud

A propos de « La chasse spirituelle » attribuée à Arthur Rimbaud

A propos de « La chasse spirituelle » attribuée à Arthur Rimbaud

La Dernière Lettre de Rimbaud

La Dernière Lettre de Rimbaud

Les Illuminations de Rimbaud par Benjamin Britten

Les Illuminations de Rimbaud par Benjamin Britten

Le mystère Rimbaud et les Rimbaldiens

Le mystère Rimbaud et les Rimbaldiens

Surprise : la lettre inconnue de Rimbaud dans Désir

Surprise : la lettre inconnue de Rimbaud dans Désir

Gallimard en fête avec Rimbaud et Patti Smith

Gallimard en fête avec Rimbaud et Patti Smith

A signaler.

L’énigmatique père d’Arthur Rimbaud, Frédéric Rimbaud, conformiste, solitaire et sentimental, quitte définitivement le domicile conjugal en 1860. Le jeune Arthur a à peine six ans. Quelles étaient les motivations du capitaine ? Son parcours, son caractère, sa personnalité ? Force est de constater que les biographes du poète sont passés à côté du capitaine. A leur décharge, les preuves manquent et les témoignages contemporains restent à charge contre le déserteur familial. Reniè, incriminé, certes, mais pas exempt de circonstances atténuantes ! Thierry Dardart met au jour, dans une formidable enquête, le véritable homme qu’était le paternel du poète mondialement célèbre, source inépuisable, essentielle et incontestable de cette géniale inspiration. Avec la rigueur historique, l’auteur retrace la petite et la grande histoire, confronte les documents et dresse un portrait original et inédit. Ne cherchons pas à réhabiliter le père de famille déserteur, mais admettons-le, il convient de sauver l’honneur bafoué du capitaine.

L’énigmatique père d’Arthur Rimbaud, Frédéric Rimbaud, conformiste, solitaire et sentimental, quitte définitivement le domicile conjugal en 1860. Le jeune Arthur a à peine six ans. Quelles étaient les motivations du capitaine ? Son parcours, son caractère, sa personnalité ? Force est de constater que les biographes du poète sont passés à côté du capitaine. A leur décharge, les preuves manquent et les témoignages contemporains restent à charge contre le déserteur familial. Reniè, incriminé, certes, mais pas exempt de circonstances atténuantes ! Thierry Dardart met au jour, dans une formidable enquête, le véritable homme qu’était le paternel du poète mondialement célèbre, source inépuisable, essentielle et incontestable de cette géniale inspiration. Avec la rigueur historique, l’auteur retrace la petite et la grande histoire, confronte les documents et dresse un portrait original et inédit. Ne cherchons pas à réhabiliter le père de famille déserteur, mais admettons-le, il convient de sauver l’honneur bafoué du capitaine.

Ardent ardennais, auteur-éditeur passionné de culture locale, Thierry Dardart est l’auteur de Dernière Caravane pour Zeïlah mettant en scène Arthur Rimbaud au Harar, de la série médiévale Pour les siècles de siècles, et d’ouvrages sur le patrimoine régional (La bible de Pierre, Le tombeau de Remi).

[1] Cf. Gallimard en fête avec Rimbaud et Patti Smith. Le livre reproduit également le manuscrit de « A Samarie », brouillon de ce qu’on appellera les Proses évangéliques ou encore les Proses johanniques.

[3] Cf. L’amitié est un bien.

[5] Arthur Rimbaud, Œuvres, éditions de S.Bernard et A.Guyaux, Classiques Garnier, 2000.

[6] C’est moi qui souligne.

[7] Pierre Brunel a récemment fait la démonstration de cette mise en abîme des références rimbaldiennes en publiant une édition critique et commentée des Illuminations, sous le titre Éclats de la violence : Pour une étude comparatiste des Illuminations d’Arthur Rimbaud, José Corti, 2004.

[8] En 1922, un carnet de cinquante-huit pages, attribué à Rimbaud, circule chez les libraires. Il contient le résumé d’un cours de rhétorique à l’usage des collégiens, plusieurs citations de Boileau, Corneille, Buffon, Bossuet, La Fontaine, Homère, et un sonnet de Scarron. Il semble aujourd’hui que ce carnet ait été restitué à Vitalie Rimbaud qui, comme l’on sait, tenait un journal, désormais reproduit en appendice aux œuvres de son frère (bref c’est apparemment là une affaire de famille). Voir J.-J. Lefrère, Arthur Rimbaud. Mais pourquoi oublier Scarron ? Germain Nouveau fut lui aussi un lecteur de Scarron et il cite « Ragotin », caractère devenu légendaire du Roman comique.

[9] Rimbaud, lettre du 15 mai 1871.

[10] Rimbaud n’est jamais aussi dissimulé que lorsqu’il fait à Georges Izambard l’éloge des Rayons perdus de Louisa Siefert, en recopiant une phrase de l’Avertissement, placé en tête du volume. On remarquera qu’en continuité à cette phrase : « C’est aussi beau que les plaintes d’Antigone », Rimbaud cite immédiatement les Fêtes galantes.

[11] Verlaine se souviendra, en écrivant Les Poètes maudits, qu’à la bibliothèque de Charleville, Rimbaud lisait « force Contes orientaux et libretti de Favart ». Rimbaud devait en lire bien d’autres même si c’est à l’occasion de cette lecture de Favart — qu’il croit devoir signaler à Verlaine — que l’on découvre que l’enquête de Rimbaud, notamment sa connaissance du XVIIIe siècle français, était infiniment mieux informée que celle de Verlaine : « Parle-moi de Favart. »

[12] Que sait-on aujourd’hui encore de Favart ? Se souvient-on qu’un des principaux théâtres parisiens, l’Opéra-Comique (que Rimbaud évoque à plusieurs reprises dans les Illuminations), est toujours appelé « salle Favart » vraisemblablement aussi en l’honneur de Justine Du Ronceray (courtisane fort disputée si l’on en croit les Mémoires de Casanova) qui excella dans le répertoire de l’Opéra-Comique, à la Comédie-Italienne, notamment, et qui fut un moment l’épouse de l’auteur dramatique, librettiste et musicien, Charles Simon Favart, directeur de ce même Opéra-Comique, jusqu’en 1769.

[13] Sans forcer les références qui n’ont d’autre objectif que d’éclairer les enjeux, et la remarque de Rimbaud, « Qu’étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu’aujourd’hui » — c’est-à-dire qu’étais-je au XVIIIe siècle ? – on ne peut manquer de remarquer (en soulignant l’intérêt symptomatique de Rimbaud pour Favart et la parodie du Devin de village) ce que Bouillane de Lacoste, repris par Pierre Brunel (Une Saison en enfer, édition critique, José Corti, 1987), présente comme une reprise humoristique d’une exclamation de Rousseau au livre XII des Confessions (« Ô nature ! Ô ma mère ! ») dans la lettre que, en mai 1873, Rimbaud adresse à Delahaye, et où il accompagne un dessin, qui le représente très vigoureusement armé, de ces exclamations : « Ô nature, ô ma mère, ô nature ô ma sœur, ô nature ô ma tante. » Si l’on sait que dès 1823 « ma tante » désigne le mont-de-piété et que, dès 1834, le mot « tante » est argotiquement employé pour « pédéraste », on entend ce que Rimbaud pense des serviteurs de la nature-et que son XVIII< siècle est en effet plutôt celui de Favart que celui de Rousseau.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?