La Fête à Venise a trente ans. Ce roman a-t-il été lu ? Rien n’est moins sûr. Dans un long entretien donné au Magazine littéraire en février 1991, Sollers développe les thèmes qu’il abordait dans ses précédents entretien des Lettres françaises [1] avec Jean Ristat. Sous le titre originel Contre la grande tyrannie [2], il analyse, dans le prolongement des Commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord (là encore, qui a lu ce livre ?), ce qui se mettait en place dans la grande mutation planétaire en cours qu’il n’hésitait pas à désigner sous le nom de « nouvelle Tyrannie » et que la gestion de l’épidémie actuelle révèle au grand jour.

En quoi consiste cette nouvelle tyrannie ? Sollers : « Bien entendu, le tyran — que je n’identifie pas, je pense que c’est un processus autorégulé, bancaire, les marionnettes du Spectacle sont là pour l’incarner de façon très fugitive — le tyran a tout avantage à ce que ces esclaves — terrorisés, en perte d’identité, ne sachant plus qui ils sont (s’ils sont des images d’images, s’ils ont vraiment un corps, notamment et quel corps ? corps d’ailleurs reproduit de plus en plus artificiellement, ça fait partie aussi du programme) — soient de plus en plus volontairement esclaves. Adhèrent à cette privation, à cette frustration générale. » « Les gens sont expropriés de leurs propres sensations, de leurs propres réflexions », ils « n’ont plus à leur disposition que très peu de phrases, très peu de mots ; ils vivent de plus en plus dans des stéréotypes verbaux, ce qui veut dire des stéréotypes mentaux » (actualisez dans la novlangue médiatique d’aujourd’hui : virus, pandémie, hôpital, (litanie des) morts, gestes-barrières, masques, taux d’incidence, confinement, couvre-feu, vaccin, et, de nouveau, virus, hôpital, pass vaccinal, etc.)...

Paranoïa ? « Il y a des gens attardés qui ont peur de parler de conception policière de l’histoire. Moi je crois, au contraire, que c’est la réalité elle-même qui est devenue paranoïaque. Ça ne l’empêche pas d’être horriblement comique, bien entendu ».

Complot ? Pas si simple : « Le complot est multivoque et la réalité de plus en plus univoque, c’est-à-dire stéréotypée », « si je comprends de quoi il s’agit, je peux aller dans le sens du complot comme je peux absolument m’y opposer. Mais je ne peux sûrement rien faire si je ne connais pas le complot. »

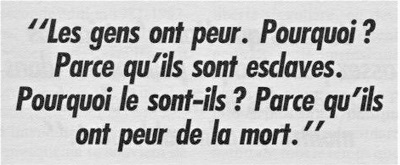

Ou bien (vérifiez encore) : « Les gens ont peur. Pourquoi ? Parce qu’ils sont esclaves. Pourquoi le sont-ils ? Parce qu’ils ont peur de la mort [3]. »

Ou encore : « pourquoi tout le monde, devant la beauté, ou devant la liberté singulière, ou devant la jouissance, disons les choses comme elles sont, ressent-il une réelle angoisse ? Y a-t-il une peur de jouir intrinsèque à l’humanité ? Y a-t-il une perte d’identité, un vertige, qui pourrait être exploité par un tyran potentiel, averti de cette peur ? On jouerait sur des masses de plus en plus larges, puisque ce serait une constante humaine ; et on pourrait en quelque sorte les "pavloviser" avec "ça" », etc.

En relisant ces lignes, en 2021, il faut être aveugle et sourd pour ne pas être frappé par leur justesse prémonitoire. Sollers « complotiste » alors ? Non. Pas au sens des apôtres du politiquement correct. Mais oui : comme Marx décrivant minutieusement les mécanismes de la marchandise et du Capital, ou comme Debord ceux de la Société du Spectacle. Ou encore comme Heidegger analysant l’emprise du Dispositif et de la Technique [4]) à l’ère de la cybernétique planétaire et de « la reproduction sous toutes ses formes » (y compris des oeuvres d’art [5]).

Mais alors, que faire ? « L’art, l’amour, la science sont des activités qui peuvent résister, aujourd’hui, au bouclage du complot autorégulé, conformiste et "pavlovisant". Ceux qui sont dans une relation érotique forte ; ceux qui s’intéressent vraiment, pour des raisons très personnelles, très subjectives à l’art ; ou bien ceux qui ont vraiment une éthique de la science ; tous ces gens peuvent avoir une vue autre de la situation ; et, en général, cela les rend très clandestins, aujourd’hui. »

Sollers, écrivain clandestin, agent secret, agent double ? Oui, bien sûr. Comme le « héros » de son livre, Froissart : « Ah oui, mon nom de guerre... Mon pseudo de fax... Eh bien, Froissart. Comme le chroniqueur médiéval, en changeant simplement Jean et Pierre. Tiens, il est de Valenciennes, lui aussi, comme Watteau et Carpeaux... » Pourquoi Froissart ? « Parce que son nom rime avec "art". Tout s’écrit à l’oreille [6]. » (Cela vaut bien un détour par Valenciennes, ICI ou LÀ, n’est-ce pas ?).

Mais, attention (ce n’est décidément pas si simple), il y a aussi des « complots positifs » ! Car Complots, c’est aussi le titre d’un recueil de Sollers publié en 2016 en même temps que Contre-attaque (autre titre significatif) : « Plus la dévastation s’accroît, plus le disque dur de la littérature et de l’art, preuve de vastes complots positifs à travers le temps, remonte. L’avenir est là [7]. » Et Agent secret, c’est enfin le titre d’un livre de Sollers qui devait paraître en mars 2021 (en même temps que son nouveau roman Légende) et dont l’exergue serait une citation tirée des Ideen (Nr. 69) de Frédéric Schlegel : « L’ironie est la claire conscience de l’agilité éternelle, et de la plénitude infinie du chaos [8]. » A suivre donc, obstinément.

L’entretien

La formule célèbre (de Lénine ?) : « L’esthétique sera l’éthique de l’avenir » [9], Philippe Sollers en publiant La fête à Venise (éd. Gallimard) la corrigerait volontiers : éthique de l’avenir, du présent et du passé. Ce n’est pas pour rien qu’il a écrit sur Fragonard, peintre « léger » dont on comprend aujourd’hui qu’il a su faire tenir la civilisation humaine dans le drapé authentique de ses peignoirs et de ses draps, dans le rose inimitable, inaccessible, des chairs moirées de ses jeunes femmes au bain.

La formule célèbre (de Lénine ?) : « L’esthétique sera l’éthique de l’avenir » [9], Philippe Sollers en publiant La fête à Venise (éd. Gallimard) la corrigerait volontiers : éthique de l’avenir, du présent et du passé. Ce n’est pas pour rien qu’il a écrit sur Fragonard, peintre « léger » dont on comprend aujourd’hui qu’il a su faire tenir la civilisation humaine dans le drapé authentique de ses peignoirs et de ses draps, dans le rose inimitable, inaccessible, des chairs moirées de ses jeunes femmes au bain.

Pour, alors, dénoncer efficacement une conspiration du faux-semblant, de l’imitation, de la duplication, du clone, de ce qu’on appelle par antiphrase, ou dérision, le « génie » génétique, il fallait trouver davantage qu’un décor, un lieu unique, inimitable lui aussi, et qui manifeste notre civilisation dans les moirures de ses eaux usées, changeantes, si vite transformées en brouillard, en vagues ou en puant bouillon de culture : Venise, le baron Corvo (dont on s’étonne ici de l’absence) et Casanova l’ont prouvé, est le lieu de la vérité et de l’impossible, de l’invraisemblable et de l’évident, mais pour Philippe Sollers, jamais de la mort. La Fête, contre La Mort, à Venise.

Sous la lumière de Luz, la jeune astrophysicienne américaine (une neuve Venise), spécialiste des trous noirs, de ces lieux où la matière, elle aussi inimitable, irreproductible, est si resserrée qu’elle ne tolère aucun échange, qu’elle feint de ne pas être là, ne fait que se renforcer le principe de réalité (confondu, là Sollers est optimiste, avec le principe de plaisir), d’une ville et d’un homme qui, pour être l’un des pions du complot contre la vérité, est assez talentueux pour retrouver, inventer en contrebande, un tableau seulement vraisemblable de Watteau.

Comme toujours, Philippe Sollers romancier est aussi moraliste. Mais il a la grâce de le faire sous couvert d’une fiction vraie comme il y a un mentir vrai. Fragonard ou Watteau aussi, en somme.

Vous publiez aujourd’hui un nouveau roman, La fête à Venise. Ce livre dans lequel votre critique de la société est extrêmement radicale et méthodique est-il la chronique d’un nouveau Moyen Âge (le héros a pour pseudonyme Froissart) ? Et êtes-vous là le « romancier intégral », comme vous le dites à propos de Watteau, autre héros de La fête à Venise ?

Je crois que nous vivons, non pas une décadence ou un effondrement général comme beaucoup de gens le pensent, mais le début de la construction d’une nouvelle grande Tyrannie qui a, me semble-t-il, un programme spontané, lié à ce qu’est devenue la marchandise sur la planète. Ce programme, j’essaie dans ce roman de l’attraper par un bout très particulier, mais qui me paraît valoir comme métaphore de l’ensemble de la société : qu’est-ce que ce trafic d’art tel que nous le connaissons, très superficiellement, depuis disons une dizaine d’années ? Je dis métaphore de l’ensemble de la société, car cela vaut pour la littérature, l’édition, la façon dont les gens ne sauront plus lire, dont ils auront un vocabulaire de plus en plus restreint, dont ils ne sauront même plus comment s’écrivent les mots, etc.

On pourrait dire que finalement Orwell a été trop simple. Il faut voir la chose dans sa nouvelle complexité. Il n’y a pas quelque chose qui se montre, mais, d’une façon beaucoup plus insidieuse, la construction sourde de cette tyrannie.

Pourquoi ? Parce que les gens sont expropriés de leurs propres sensations, de leurs propres réflexions. S’ils ne savent plus lire, s’ils ne savent plus regarder, s’ils ne savent plus sentir, ou s’ils ne savent plus s’observer en train de sentir, leur force de résistance, de révolte ou de contestation s’amoindrit. Bien entendu, le tyran — que je n’identifie pas, je pense que c’est un processus autorégulé, bancaire, les marionnettes du Spectacle sont là pour l’incarner de façon très fugitive — le tyran a tout avantage à ce que ces esclaves — terrorisés, en perte d’identité, ne sachant plus qui ils sont (s’ils sont des images d’images, s’ils ont vraiment un corps, notamment et quel corps ? corps d’ailleurs reproduit de plus en plus artificiellement, ça fait partie aussi du programme) — soient de plus en plus volontairement esclaves. Adhèrent à cette privation, à cette frustration générale.

De cela, il me semble qu’il y a des symptômes énormes partout. Mais je prends la peinture, et ce qui est en train d’arriver à la peinture, sa confiscation, sa transformation en spéculation boursière (je parle des originaux ; du fait qu’on pourrait très bien, comme je le dis dans ce roman, étant donné les modes de reproduction perfectionnés allemands ou japonais, transformer un musée : mettre des reproductions et rafler les originaux, je pense que c’est tout à fait possible). Il y a là la volonté de s’approprier un certain trésor de savoir-faire et de sensations humaines, qui désormais appartiendra aux Maîtres. On vient justement de sortir des révélations sur le pillage des œuvres d’art en France par les nazis. Monsieur Gœring — j’en parle d’ailleurs dans mon livre — Monsieur Gœring s’est servi. C’est ce que j’appelle, dans mon roman, le pillage du Sud par le Nord.

Les nazis n’étaient pas les premiers. François 1er, ou Napoléon ...

Il ne s’agit plus seulement de piller, mais de remplacer les originaux par des copies, et surtout — ce qui est nouveau, phénomène « ultra démocratique » — de convaincre les gens qu’ils doivent somnambuliquement défiler devant. Il ne s’agit pas simplement de s’approprier des œuvres d’art, ce qui serait en effet un pillage comme toutes les civilisations en ont fait. Il s’agit quasiment de les faire disparaître dans la mesure où elles accuseraient le Tyran, du seul fait de leur existence.

Vous avez parlé de Spectacle. Alors, la figure de Debord, qui traverse le livre, est-elle pour signaler que l’on est dans le roman que devait produire la Société du Spectacle ?

Il me semble que ce roman correspond, profondément, aux thèses du livre de Debord Commentaires sur la Société du Spectacle, paru en 1988.

La singularité de l’époque, vous essayez de la définir en disant que notre époque « ne ressemble à aucune autre dans la mesure où elle a mis hors la loi la conscience verbale développée. À sa place la peinture est chargée de briller comme une transaction immobilière permanente. »

Je crois que les gens n’ont plus à leur disposition que très peu de phrases, très peu de mots ; qu’ils vivent de plus en plus dans des stéréotypes verbaux, ce qui veut dire des stéréotypes mentaux. Là où il pourrait y avoir dix mots, il n’y en a plus qu’un, sous forme d’ordre (« Fuck ! »). De plus en plus, c’est l’image publicitaire... les mots se réduisent. Chaque fois qu’un mot se perd, il est évident qu’il y a cent sensations qui se perdent aussi.

Surtout, les mots n’ont plus de sens.

Je vous parle de la peinture, mais la peinture est remplacée par l’image télévisée, aplatie : la couleur par la colorisation, le geste intérieur par le slogan. Ou alors, les livres sont écrits à l’avance, sans style. D’ailleurs, on n’est pas obligé de les écrire soi-même, comme chacun sait. On comptera bientôt les écrivains qui écrivent eux-mêmes.

J’ai l’impression que tout votre roman, finalement, est une dénonciation de l’image.

Ah, non. C’est une apologie de la peinture.

Oui, une apologie de la peinture, et une dénonciation de l’image.

De l’image si elle signifie laideur, aplatissement. Pas de relief, pas de geste, pas de sensation intime, pas de vie complexe. La question est la suivante : pourquoi les peintres-là ont-ils peint ça à tel ou tel moment ? Que ressentaient-ils ? Pour eux, ça n’avait de valeur marchande que secondairement. Watteau donnait un tableau pour payer son perruquier. Van Gogh, je pense, ne songeait pas à la spéculation ; Cézanne non plus, et pour cause (en plus, il avait un peu d’argent). La spéculation est un phénomène récent qui date de la fin du XIXe siècle, qui reste un peu latent pendant le XXe, et qui prend soudain une valeur d’emballement après la Deuxième Guerre mondiale, comme par hasard, et surtout dans les dix dernières années, comme par hasard encore. Ce roman n’est pas une dénonciation de l’image, c’est une dénonciation de la spéculation sur l’image aplatie, donc sur la réduction du corps. C’est une immense apologie de l’original et de la singularité, de son temps propre, intérieur, de son usage.

Andy Warhol, Dollar Sign (1981).

Photo A.G., Madrid, 23 avril 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

L’histoire de la peinture enregistre ce drame ; comme l’histoire de la littérature l’enregistre aussi. Quelqu’un qui en est particulièrement conscient, dont je parle dans ce roman et qui est d’une grande lucidité, c’est Warhol. Warhol a joué avec cette affaire : désormais le business est plus important que l’art. Voir le fameux tableau des $ avec lequel il a dit : au lieu d’accrocher un tableau, vous n’avez qu’à accrocher les billets de banque qu’il représente.

Et puis, il y a le fait que tout soit reproductible. C’est un livre contre la reproduction sous toutes ses formes... la reproduction artificielle, la confiscation des originaux. C’est un thème qui pourrait nous pousser très loin. Je pense que là, il faut évoquer tout de suite quelqu’un : Artaud. Pourquoi ? A cause du « cas » Van Gogh, qui est devenu une industrie, une industrie de reproductivité, avec tout ce que cela comporte. Artaud a écrit un livre qui s’appelle Van Gogh, le suicidé de la société.

Autrement dit, nous sommes dans une société qui nous demande d’être suicidés par elle. ’C’est un texte splendide, qui reste tout à fait d’actualité. Or, il a paru en 1947.

Aujourd’hui, il n’y a pratiquement personne pour le lire. On pourrait faire un sondage : « Qu’avez-vous lu dans ce livre qui concerne réellement Van Gogh vu de l’intérieur par Artaud » ? On aurait des réponses très misérables. Donc, Van Gogh est devenu une industrie. Le sens qu’il y a à avoir peint ce tableau-là, à tel moment, avec son histoire, et l’histoire du drame personnel que cela suppose ou du paysage tel qu’il était, est quelque chose de violemment censuré, ou transformé en mauvaise légende.

On cache l’expérience physique qui est derrière les tableaux pour faire d’eux une monnaie qui devient une bourse parallèle sur laquelle il y a une spéculation.

Le sens est retiré ; la mémoire de l’œuvre est retirée ; l’artiste est suicidé ; la sensibilité que cela comporte, à l’instant même où cela a été fait, n’est plus interrogeable. Je parle des Impressionnistes. Que voulaient les Impressionnistes ? Ils ont senti venir le grand enfermement. Ils ont décidé simplement de sortir vivre, au moment même où ils peignaient. La Fête à Venise est un roman « impressionniste », si l’on veut. Il est écrit dehors.

La spéculation veut annuler le geste créateur.

Pas « veut », l’annule.

Pas totalement. Sinon le roman n’existerait pas. Au moment où vous écrivez cela, en même temps, vous commencez à expliquer comment, malgré tout cela, l’art redevient dangereux. D’ailleurs, vous dites : « Un corps voluptueux hante désormais le monde et l’argent du monde. La chair de paysage éclatante de la peinture perdue obsèdent les spectres des morts-vivants. »

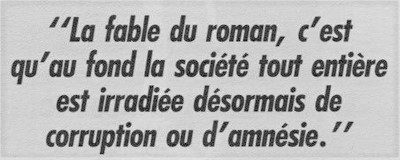

Mais ce roman ne devrait pas exister... Il est écrit quand même. La fable du roman, c’est qu’au fond, la société tout entière est irradiée désormais de corruption ou d’amnésie ; il n’y a donc aucun salut collectif et social à attendre. Je crois que c’est très martelé. Restent le geste individuel et, éventuellement, une vie illégale, clandestine. Cela m’a amusé de faire de quelqu’un qui est dans l’illégalité le seul qui a le temps, et le goût, de regarder des tableaux. C’est quelqu’un de coupable du point de vue de la société qui, elle, se prétend innocence.

Mais ce roman ne devrait pas exister... Il est écrit quand même. La fable du roman, c’est qu’au fond, la société tout entière est irradiée désormais de corruption ou d’amnésie ; il n’y a donc aucun salut collectif et social à attendre. Je crois que c’est très martelé. Restent le geste individuel et, éventuellement, une vie illégale, clandestine. Cela m’a amusé de faire de quelqu’un qui est dans l’illégalité le seul qui a le temps, et le goût, de regarder des tableaux. C’est quelqu’un de coupable du point de vue de la société qui, elle, se prétend innocence.

Vous faites comme si ce livre n’était qu’une immense machine à constater, ce qui ne me paraît pas être le cas. Vous disiez tout à l’heure « ce livre est un roman impressionniste ». Roman impressionniste, qui dessine la figure de l’artiste comme le résistant absolu, non ?

Sans doute. C’est l’apologie d’un geste qui est en train d’être interdit. Alors, en effet, le héros du livre est, en un sens, Watteau. La toile que le narrateur est chargé de transborder, la Fête à Venise, est parfaitement vraisemblable dans la mesure où il y a une toile célèbre de Watteau qui s’appelle Fêtes vénitiennes, qui est à Édimbourg, et dont celle-ci pourrait être le pendant. On a vu des tableaux de Watteau réapparaître curieusement ; par exemple La Surprise, qui avait disparu depuis le début du XIXe siècle, est réapparu chez un brocanteur de Saintes, en Charentes [10]. Tout est vraisemblable, très vraisemblable.

La Surprise.

ZOOM : cliquer sur l’image.

C’est donc un récit sur Watteau. Le narrateur a le temps de regarder cette toile, il la connaît bien, il s’intéresse à l’œuvre de Watteau. Il est ainsi amené à se poser des questions pour savoir comment Watteau a été interprété, depuis sa mort, en 1721 il va avoir la surprise de constater que l’interprétation de Watteau est presque toujours négative. Comme si ses peintures choquaient un très profond préjugé. Watteau devient le peintre de la mélancolie, de la tristesse, ou, en tout cas, d’un sentiment apocalyptique...

Parfois je recopie purement et simplement les propos des spécialistes du XVIIIe siècle. La question que je me pose à travers ce narrateur est pourquoi Watteau subit-il ce renversement du sens de ses peintures ? Pourquoi leur prête-t-on des connotations toujours négatives ? C’est ce que j’appelle le syndrome du « moineau tuberculeux dans les arbres » ou de « l’escargot qui a un cancer derrière le buisson ». En réalité cet art est merveilleux, c’est la légèreté même. Même le poème de Baudelaire, Les Phares, est faux de ce point de vue.

Quelque chose a été perdu. La Fête à Venise est un livre d’histoire ; c’est un roman sur l’histoire : comment en est-on arrivé là, à la privation complète du sens des peintures ? D’abord, le renversement du sens, puis la privation de sens. Ensuite, la transformation en objets de spéculation.

Ce n’est pas un roman sur l’histoire, c’est un roman sur le triangle art-science-histoire, non ?

Aussi, oui. Quelles sont les forces, quels sont les caractères nerveux qui peuvent se prémunir contre le Spectacle... Que signifie « ne pas être dans le Spectacle », en somme, être extérieur à un Spectacle qui occupe tout, qui irradie tout, absolument, pratiquement sans exception ?

Mais, quand même, votre héros est un voleur, si j’ose dire, il fait partie du réseau.

Oui, mais on peut faire de la résistance en étant un voleur de voleurs ... Il y a un héros de la Résistance dont je parle, qui est Cavaillès, fusillé en 1944 par les Allemands. Je l’ai mis dans ce roman parce que je me suis rendu compte que personne ne savait plus qui il était. C’est un personnage qui m’a beaucoup intéressé. Il existe une biographie de lui, par sa sœur...

Justement, la biographie s’appelait Un philosophe combattant et elle est devenue Un philosophe dans la guerre ...

Oui, c’est extraordinaire. On a réédité ce livre à trente ans d’intervalle : 1951, je crois ou 1952, la première édition aux PUF : Un philosophe combattant. La seconde édition 1981-1982, au Seuil : Un philosophe dans la guerre. Voyez comme on « progresse », et bientôt... on ne le réimprimera pas. Cavaillès était un logicien des mathématiques, traducteur de la correspondance Cantor-Dedekind, très importante pour l’histoire des mathématiques.

Voilà un personnage qu’il me plaît d’introduire, d’abord parce qu’il est seul, puisque personne ou presque ne se souvient de lui... sauf par un petit bouquet que des mains, probablement de la mairie, déposent devant l’endroit où il s’est fait arrêter, au 34 avenue de l’Observatoire. (Je dis cela à cause des commémorations... De Gaulle... consensus... tout le monde a été résistant... ou collabo... nous sommes en pleine falsification de consensus). Si Cavaillès avait été communiste, ce ne serait pas difficile à comprendre, mais voilà, il n’était pas communiste.

Justement. Moi, je l’introduis parce qu’il s’intéressait à Spinoza, par exemple, dont une phrase est l’exergue du roman. Il s’intéressait à Mozart. On a de très belles lettres de lui sur Mozart, Spinoza, ou sur sa façon de vivre. Il s’intéressait aux femmes, beaucoup.

Mais vous l’introduisez aussi parce qu’il est une métaphore de la Résistance.

Oui. Quelqu’un peut prendre cette décision à un moment donné tout en faisant des études extrêmement abstraites, en s’intéressant à des problèmes philosophiques très compliqués : la logique mathématique ou la problématique de l’infini en mathématique. La décision de prendre parti dans l’histoire peut venir d’un certain constat purement abstrait, purement philosophique. Sans passion politique. Après tout, on peut mourir, ce n’est pas grave, parce que l’on est sûr que, de toute façon, Spinoza est Spinoza, Mozart est Mozart, et la logique mathématique est la logique mathématique. On éprouve une gêne considérable, due à des gens qui sont là et qui vous empêchent de vivre, alors on prend la décision de leur résister. Cavaillès n’était pas du tout obligé, n’est-ce pas, de choisir la résistance. C’est cela qui m’intéresse.

Il est résistant par morale.

Par éthique. Par conviction philosophique.

Comme signe de « résistance », il y a ce personnage, mais je considère aussi que Monet, Cézanne — leur vie le prouve — ont été ce qu’on peut appeler de très grands « résistants ». En mettant des guillemets, parce qu’il ne faut pas jouer trop avec cette affaire. On pourrait employer le beau mot de réfractaires. Ils ont été « autrement », ils ont voulu faire autrement, ou vivre autrement. Par exemple, la correspondance de la femme de Monet lorsque Monet est à Venise est tout à fait passionnante. On y voit cette vie de fou de travail, six heures ou sept heures par jour... en peignant dix tableaux à la fois. J’évoque, dans le roman, cet incroyable voyage de Monet à Venise.

Venise, c’est évidemment la ville de la peinture. S’il y a une ville qui a inventé la peinture ou qui l’a poussée à son extrême perfection, c’est Venise. Peinture et musique. Cela m’intéresse beaucoup parce que, comme pour Watteau, l’interprétation de Venise est en général négative (« la mort à Venise »). Il suffit de lire les propos de Sartre, rapportés dans un article du numéro que viennent de lui consacrer Les Temps modernes (Venise évoque pour lui la régression et la castration). La question que je me pose est : pourquoi tout le monde, devant la beauté, ou devant la liberté singulière, ou devant la jouissance, disons les choses comme elles sont, ressent-il une réelle angoisse ? Y a-t-il une peur de jouir intrinsèque à l’humanité ? Y a-t-il une perte d’identité, un vertige, qui pourrait être exploité par un tyran potentiel, averti de cette peur ? On jouerait sur des masses de plus en plus larges, puisque ce serait une constante humaine ; et on pourrait en quelque sorte les « pavloviser » avec : « ça ». En leur montrant tout le temps que « ça » pourrait être bon, qu’ils pourraient jouir... ce qui leur ferait peur. Pour être tranquille, il faudrait éviter le beau et la singularité, ou l’individualité jouissante. C’est une hypothèse très sérieuse, « transfreudienne », mais enfin tout à fait compatible avec l’hypothèse freudienne.

Mon Venise à moi, j’ai du moins cette prétention dans la peinture rapide et sensuelle des choses, c’est un Venise tout à fait caché, tout à fait autre. Très positif, pas du tout touristique, et pas du tout image de dépression. Le contraire du « disque » allemand, quoi.

À propos de Venise, pourquoi y a-t-il une unité de lieu et de temps dans ce livre ? Pourquoi l’action se passe-t-elle à Venise, en un été où il fait toujours beau ?

Cette unité de lieu, d’action et de temps permet de mieux comprendre que, dans ce roman, coexistent deux mondes. L’un qui est en somme entièrement dédié à une vie agréable, amoureuse, contemplative : une vie de connaissance. L’autre, à l’extérieur, qui est le trafic généralisé, la mafia.

Il y a des choses entre les deux. C’est un livre de combat, mais vous ne voulez pas dire que vous avez fait un livre de conviction. Et que la conviction est clairement exprimée : l’artiste est le critère absolu.

Cela m’ennuie de le dire de cette manière, parce qu’une fois dit de cette manière, cela devient de la prédication politique, donc je me garde, je pense, par une ironie constante sur le sens des propositions. Oui, c’est un livre de conviction ; non, ce n’est pas une conviction qui peut se dire autrement. Prenons la peinture, Impression soleil levant de Monet ou L’Embarquement pour Cythère. Ce sont des tableaux de conviction, de très grande conviction. Cézanne : La montagne Sainte-Victoire, c’est d’une très grande conviction. A partir du moment où l’on va interpréter cette conviction, la dire autrement, là le problème commence. Parce que d’abord, on s’aperçoit que l’interprétation devient négative ( « la vie tragique de l’artiste, etc. » )... Si vous préférez, la conviction dite autrement — c’est la difficulté du livre, je ne peux pas y échapper —, c’est un détournement de conviction qui se renverse en son contraire. Ma conviction n’est donc pas une conviction qui peut se dire autrement que par cette écriture-là, c’est-à-dire qui se nie aussi elle-même dans une sorte d’ironie, toujours affirmative. C’est évidemment le contraire du grand courant nihiliste « becketto-bernhardien ». Aux antipodes. Et pas par hasard.

C’est un livre sur le nihilisme, au fond. Lequel date, comme chacun sait, d’après la Révolution dite française (c’est-à-dire la Terreur), et qui grossit petit à petit jusqu’à occuper tout.

Pas « au fond », aussi. Ce n’est pas un livre sur le nihilisme au fond ; c’est un livre sur le nihilisme aussi.

C’est quand même fondamental, cette histoire de nihilisme. Regardez Cézanne. Le témoignage de Joachim Gasquet sur Cézanne est à mon avis capital. Il est toujours pris à la légère ou nié par les commentateurs. Pourquoi ? Parce que, au fond, tous ces artistes pourraient passer pour des réactionnaires, et qu’il faut être progressiste. Watteau est-il progressiste ? Monet est-il progressiste ? Cézanne est-il progressiste ? Et même Picasso l’est-il ? Au fur et à mesure qu’il avance, Picasso n’a de cesse de montrer à quel point il est différent de toute idéologie : il ne veut pas d’art moderne, il ne veut pas être collectivisé, il veut être comme Greco, Vélasquez... il veut être classique.

Maintenant si je dis que cette conviction, c’est qu’il faut absolument ne pas être progressiste, cela devient faux. Il ne s’agit pas d’être progressiste ou de ne pas l’être. Il s’agit d’affirmer qu’on ne peut être libre que dans un acte physique précis.

C’est-à-dire être directement classique.

Oui, je crois que Picasso ne pensait qu’à cela, être directement classique. Comme Proust. C’est complètement nouveau et c’est complètement classique.

Et la morale de l’histoire, c’est : « quand on sait faire, on n’a pas besoin de faire savoir. Ça se sait toujours » ?

C’est du Cézanne ; du Cézanne admirable. Cézanne s’intéresse pas du tout au marché de la peinture. Bien sûr, il est content quand Monet se manifeste... Ces gens avaient un grand sentiment d’entraide Cela me frappe, aussi. Ils ont eu un sentiment très violent de leur solidarité. Chose qui est très perdue aujourd’hui.

Au fond, Cézanne dit : il y a savoir-faire et faire savoir. Problème éminemment actuel. Qui sait encore faire ? Nous sommes dans la dictature du faire-savoir. La dictature du faire-savoir, c’est faire savoir à peu près n’importe quoi. Certainement pas faire savoir le savoir-faire. Faire savoir qu’on sait, soi-disant. Il y a même un clergé du faire savoir. C’est une fonction. Cézanne, lui, dit : quand on sait faire, ça finit toujours par se savoir. Je crois qu’il a raison. Il a raison pour son époque où il était vraiment dans une grande solitude, ce qui ne l’a pas empêché de dire : « Les sensations formant le fond de mon affaire, je crois être impénétrable. » Aujourd’hui, c’est pire encore. Il y a encore des corps qui ont une énergie. Mais, aujourd’hui, est programmée la disparition des corps qui trouveraient en eux- mêmes l’énergie de maintenir du savoir-faire. C’est la première société qui va produire des corps qui lui seront entièrement aliénés.

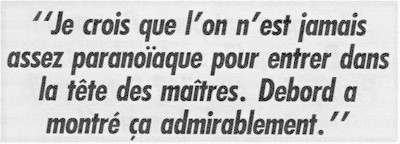

... Ce mot « programmé » N’est-ce quand même pas une paranoïa, de penser qu’il y a une espèce de complot universel ?

Question légitime. Moi je crois que l’on n’est jamais assez paranoïaque pour entrer dans la tête des Maîtres. Debord a démontré ça admirablement. Il y a des gens attardés qui ont peur de parler de conception policière de l’histoire. Moi je crois, au contraire, que c’est la réalité elle-même qui est devenue paranoïaque. Ça ne l’empêche pas d’être horriblement comique, bien entendu.

Question légitime. Moi je crois que l’on n’est jamais assez paranoïaque pour entrer dans la tête des Maîtres. Debord a démontré ça admirablement. Il y a des gens attardés qui ont peur de parler de conception policière de l’histoire. Moi je crois, au contraire, que c’est la réalité elle-même qui est devenue paranoïaque. Ça ne l’empêche pas d’être horriblement comique, bien entendu.

Moi je crois que le complot est univoque, et que la réalité est multivoque.

Eh non, c’est le contraire. Le complot est multivoque et la réalité de plus en plus univoque, c’est-à-dire stéréotypée...

Oui, mais elle l’est déjà pour les gens qui parlent de ça au XVIIe siècle, pour les gens qui parlent de ça au XVIe siècle. Giordano Bruno dit la même chose, Voltaire dit la même chose... Stendhal dit la même chose...

C’est pour cela que je les reprends, et Voltaire et Stendhal, tous ; je les reprends tous. Mais on est obligé, à un moment, de les abandonner, parce que l’on ne peut plus, comme eux, viser telle ou telle cible. Ce n’est plus nommable. Cela n’a plus de centre, plus de visage... La tyrannie nouvelle est autorégulée, elle a de moins en moins de contraire, c’est la valeur d’échange devenue folle. Rien de comparable auparavant.

Ce livre-là aussi entre dans le complot.

Mais certainement ; c’est un livre très ambigu de ce point de vue-là. Debord dit au début de Commentaires sur la Société du Spectacle : ce livre sera promptement lu et bien analysé par soixante personnes, à peu près : trente l’utiliseront pour aller dans un sens, celui de la continuation de l’ordre existant, et les trente autres feront absolument le contraire. C’est une façon très habile de présenter les choses. Cela veut dire que ceux qui font le contraire pourraient aussi faire la même chose. Ceux qui font la même chose pourraient faire le contraire. Si je comprends de quoi il s’agit, je peux aller dans le sens du complot comme je peux absolument m’y opposer. Mais je ne peux sûrement rien faire si je ne connais pas le complot. Dans La Fête à Venise, c’est présenté de façon assez humoristique. Il me paraît intéressant de s’introduire dans la tête des maîtres supposés et de les faire parler. Par moments il y a des dialogues, que j’espère drôles, où on entre dans la folie des maîtres du monde.

C’est un roman plein d’informations et avec une documentation serrée : pas de plainte humaniste, des faits et l’ironie comme arme.

J’aimerais qu’on s’intéresse aussi à la femme de ce livre, Luz (lumière). Elle a un prénom du Sud. Quel jeu joue-t-elle entre le Nord et le Sud ?

C’est l’un des thèmes du livre. Esthétiquement, à mon avis, les vraies forces sont du Sud... Il y a un texte de Kojève que je trouve illuminant, mais qu’il faut continuer, qui s’appelle L’Empire latin (1945).

Ce plaidoyer pour le Sud, c’est une radicalisation dans La Fête à Venise de ce qui était déjà dans Portrait du joueur.

Ce thème est présent d’une manière ou d’une autre dans tous les livres que j’écris depuis dix ans. Il faut savoir ce que cela veut dire, le Nord productiviste aujourd’hui, prévu par Kojève dès 1945 (il faut poursuivre Kojève, penseur génial, le seul à avoir compris un peu ce que Hegel signifiait, à travers l’histoire des religions et de l’art). Le Nord, c’est les États-Unis ; l’Allemagne, réunifiée désormais ; la Russie, le Japon. Appartiennent au Sud les civilisations de l’ancien « art de vivre » ; italienne, espagnole, française... on pourrait mettre même la Chine au Sud, d’ailleurs ; c’est pour ça qu’elle est en attente, probablement. La Chine est « au sud » par rapport au Japon. Et puis bien sûr, l’Amérique latine... Alors cela fait des histoires de façon de vivre, des histoires de religions...

Et cette jeune femme, Luz, est à la jonction du Nord et du Sud.

C’est une étudiante américaine ; elle vit en Californie où elle se prépare à être planétologue ; son père est italien ; elle a un prénom espagnol et sa mère est suédoise. Donc, elle est attirée... on ne sait pas d’ailleurs si elle restera, si elle repartira ou si elle reviendra ; elle est en transit (comme le tableau de Watteau).

_ Elle est petite, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est italo-suédoise et elle a un prénom espagnol ; elle étudie les « trous noirs » ; tout se mélange. C’est ce qui m’intéresse dans ce personnage. On rencontre souvent ce genre de personne aux États-Unis, là où il y a eu brassage de population. On a affaire à des tableaux vivants, contradictoires. Comme un montage ; un personnage existe en soi, mais il est aussi un montage de différentes histoires. C’est beaucoup plus visible aux États- Unis qu’ailleurs. Un jour, cela sera visible partout.

Luz est une scientifique. Est-elle porteuse d’une nouvelle conception du monde ?

VOIR

Froissart, qui vit à Venise avec Luz, regarde des tableaux. Et il faut essayer d’imaginer ce qu’il y a dans les tableaux, de qui ils sont, comment ils fonctionnent. Luz, en revanche, s’occupe de ce qui ne se voit pas. L’œil humain, on le sait, ne voit qu’une partie de la réalité. Quelqu’un qui verrait, par exemple, les ondes radio, vivrait sans jour ni nuit, vivrait dans une lumière permanente. De plus, les objets du monde observable, que l’on peut voir, sont une petite partie de la matière qui tisse l’univers. C’est pour cela qu’on parle de plus en plus de matière noire : dark matter. Les « trous noirs » sont, dans le tissu du cosmos, ces étranges objets qui ne laissent pas échapper la lumière. Comment les observer puisque la lumière n’en sort pas et n’y pénètre pas non plus ?

C’est le comble de la réalité quand même.

Luz, donc, s’intéresse à ces choses qui ne peuvent se comprendre qu’à travers des appareils très sophistiqués. Qui, en réalité, reposent sur du calcul, du chiffre. Quand on envoie une sonde sur Neptune, ce ne sont pas les yeux qui vont voir, mais des appareils très perfectionnés qui chiffrent, et qui retransmettent en images. Mais on ne voit pas. L’œil ne voit pas. Luz est porteuse de cette position. Voilà deux personnages complémentaires et qui s’entendent très bien : un homme, une jeune femme. Je ne suis pas contre le fait qu’un roman ait une visée philosophique. Dans celui-ci, il est bien question d’harmonie, en profondeur.

Luz est-elle alors, dans ce nouveau Moyen Âge, la figure renaissante du savant ?

Oui, mais pas sans rencontrer quelqu’un d’autre qui est dans l’illégalité et qui s’occupe de l’originalité de la peinture. C’est le dialogue entre Science et Art qui m’intéresse, à l’opposé donc de la Religion et du Marché (qui deviennent de plus en plus solidaires de la même escroquerie généralisée).

Luz donne une définition de l’écrivain : « Un écrivain (Stendhal, Proust, Artaud, les autres) est une sorte de trou noir dans le cosmos humain ».

Ce qui l’intrigue, étant donné ce dont elle s’occupe, c’est de comprendre ce que peut être cette histoire d’art, cette histoire de littérature ou de peinture, qui ne relève pas de la science. On peut décomposer un tableau, on peut transformer mon livre en phonèmes ou en équations, le mettre dans un ordinateur et l’analyser. Cela ne changera rien au fait que sa signification, son corps même, ou son « esprit », comme on veut, ne sera pas accessible à la science. À jamais, définitivement perdu pour la science. Et pourtant interrogeable par elle.

L’art, l’amour, la science sont des activités qui peuvent résister, aujourd’hui, au bouclage du complot autorégulé, conformiste et « pavlovisant ». Ceux qui sont dans une relation érotique forte ; ceux qui s’intéressent vraiment, pour des raisons très personnelles, très subjectives à l’art ; ou bien ceux qui ont vraiment une éthique de la science ; tous ces gens peuvent avoir une vue autre de la situation ; et, en général, cela les rend très clandestins, aujourd’hui.

« Trou noir », c’est aussi par amusement. Il y a la belle définition du trou noir, qui date de 1958, tout à fait scientifique : « on appelle "singularité" la région centrale des trous noirs ». Singularité. Ça amuse Luz de dire que les écrivains, Proust, Artaud, Stendhal... sont des trous noirs. Mais ils ont laissé quand même échapper quelque chose... Sait-on pour autant vraiment les lire ? C’est à voir.

Ça l’amuse, ou c’est absolument le sujet du livre ?

C’est un moment de dialogue... Il n’est jamais question de savoir, d’ailleurs, si Luz lira le livre. Voici quelque chose qui me plaît bien : qu’un écrivain, à la limite, puisse se passer de pouvoir être lu. En tant qu’il vit d’une façon bizarre, inobservable, finalement, oui, c’est une sorte de trou noir. Mais je pense que la jouissance sexuelle est une sorte de trou noir, aussi : c’est pourquoi elle échappe à toute surveillance, et pourtant dieu sait si elle est surveillée !

Luz dit de l’écrivain : « C’est une sorte de trafiquant de l’antimatière, avalant tout, même la lumière, ne laissant rien échapper, ne renvoyant rien. »

Oui, c’est dit d’une façon ironique.

Ironique ou pas, c’est dit. De même qu’elle dit : « Tu veux dire que la science est supportable, mais plus les mots ni les perceptions du langage courant qui traduiraient ce qu’elle sait ? »

La science peut se passer de la subjectivité du savant. Elle ne fait même que ça. C’est étrange.

Ce qui m’a intéressé, c’est le moment où les gens ont découvert les images de Neptune. Neptune est là, souvent, dans le livre. Ils ont été obligés de corriger les données scientifiques au moment même où ils découvraient une nouvelle réalité. C’est ce qu’ils ont appelé l’instant science, la science instantanée. Voilà des informations qui démentent ce que nous savions auparavant, nous sommes obligés de corriger un certain nombre d’éléments au moment même. Je dis que, moi, je voudrais faire du roman instantané. Roman instantané comme Monet fait de la peinture instantanée. Or, à mon avis, on a très peu réfléchi sur la façon dont le temps a été vécu par tous ces gens, qui ont, évidemment, une expérience du temps très particulière. On me dit quelquefois que je n’écris pas de « vrais romans » : pour un peintre académique, Monet ne faisait pas non plus de la « vraie peinture » !

Luz veut dire que quelqu’un qui aurait la sensation subjective, permanente, de la science, serait dans une sorte de folie ; il n’est pas possible de vivre subjectivement ce que la science sait ou conçoit. Ou alors, très difficile. Donc, cette espèce de permanent évanouissement de la matière qui revient sous forme de choc nouveau n’est pas forcément vécu.

VOIR

Ou elle est vécue sur des sarcophages... « Je n’ai pas été, j’ai été, je ne suis pas, je ne m’en soucie pas ».

Oui, c’est une inscription magnifique. C’est un livre que l’on peut prendre aussi par la métaphysique. L’inscription est épicurienne. « Je n’ai pas été, j’ai été, je ne suis pas, je ne m’en soucie pas. » (Non fui. Fui. Non sum. Non curo). Inouï. Essayez donc d’expliquer cela aux gens, alors que c’est vraiment le canon de la sagesse : la mort n’est rien pour nous. Que dit Épicure ? Les gens ont peur. Pourquoi ? Parce qu’ils sont esclaves. Pourquoi le sont-ils ? Parce qu’ils ont peur de la mort.

Oui, c’est une inscription magnifique. C’est un livre que l’on peut prendre aussi par la métaphysique. L’inscription est épicurienne. « Je n’ai pas été, j’ai été, je ne suis pas, je ne m’en soucie pas. » (Non fui. Fui. Non sum. Non curo). Inouï. Essayez donc d’expliquer cela aux gens, alors que c’est vraiment le canon de la sagesse : la mort n’est rien pour nous. Que dit Épicure ? Les gens ont peur. Pourquoi ? Parce qu’ils sont esclaves. Pourquoi le sont-ils ? Parce qu’ils ont peur de la mort.

Ils sont obsédés par cela. Ils la désirent sans le savoir, et ils en ont peur. Qui serait quelqu’un qui n’aurait vraiment pas peur de la mort ? Quelqu’un qui serait dans la philosophie épicurienne fondamentale : la mort n’est rien ? Soit nous sommes vivants, et nous sommes vivants ; soit nous sommes morts, et la mort n’est rien pour nous. Il faut donc que je m’occupe d’urgence de ce qui m’arrive à l’instant même, comme Cézanne. Voilà. Un tel sujet humain n’aurait plus peur, ou très peu.

La Fête à Venise est un roman contre la peur, donc contre la servitude.

Philippe Sollers, magazine littéraire n° 285, février 1991.

Propos recueillis par Jean-Jacques Brochier et Josyane Savigneau.

L’Infini 107, été 2009. Discours parfait, 2010, p. 740-760 [11].

Antoine Watteau, Fêtes vénitiennes. 1717.

Galeries nationales d’Écosse. Zoom : cliquer sur l’image.

NF. F. NS. NC.

Dans La Fête à Venise (1991), Sollers écrit dès la deuxième page (Gallimard, p. 15) :

Certains sarcophages romains ou africains du premier siècle de notre ère portent les initiales suivantes : NF. F. NS. NC. Il faut lire, en latin : NON FUI. FUI. NON SUM. NON CURO. C’est-à-dire : « Je n’ai pas été, j’ai été, je ne suis pas, je ne m’en soucie pas. » Je me demande d’où et comment cette inscription est arrivée jusqu’ici, derrière les fusains et le puits. Grand bloc de pierre, pas de nom, lettres, quelqu’un. Pendant la vie, j’imagine, la formule devait être : « Je n’ai pas été, je suis, je ne serai pas, qu’importe. » Ou encore, en hébreu (mais seul Dieu, n’est-ce pas, avait le droit de le penser) : « Je suis qui je suis, je serai qui je serai, à bientôt, l’année prochaine ou dans quelques siècles. » Ou encore : « Je n’ai pas été, j’ai été, je suis, je ne serai pas, je serai de nouveau, et alors ? » Pourquoi le verbe être devrait-il être à ce point central ? Quel aveuglement oblige à penser qu’on ne peut pas être et avoir été ? Petit papier cousu dans la veste, illumination, ivresse, nuit de feu, joie, joie, pleurs de joie, tout ça. « Le dernier acte est sanglant, quelle que belle que soit la comédie en tout le reste ; on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. » Pour jamais ? Qui peut le dire ? Et ainsi de suite, toujours le film (cris des enfants sur les quais, sirènes des bateaux dans l’ombre).

« Petit papier cousu dans la veste, illumination, ivresse, nuit de feu, joie, joie, pleurs de joie », c’est évidemment une allusion au Mémorial de Blaise Pascal. Mais la référence à l’inscription du sarcophage n’est pas fortuite car Sollers la cite à nouveau p. 129 :

Les bateaux arriveront dans dix jours, il fait toujours aussi beau, poussée des lauriers dans le bleu, ombres stables. J’écris assis sur le sarcophage au fond du jardin. Ma barque à moi s’appelle donc NF.F.NS.NC., et ça m’étonnerait que ces initiales puissent être déchiffrés par la capitainerie du port ou les douanes. J’ai maigri, je promène mon corps, je le fatigue un peu, je le dors.

Plusieurs années plus tard, dans Poker (chapitre « La société, c’est la mort », Gallimard, 2005, coll. L’infini, p.126 et suivantes), Sollers revient sur cette épitaphe et signale qu’une autre formule figure en bas d’une fresque de Masaccio de 1425-28, La Trinité, qui se trouve dans l’église Santa Maria Novella à Florence : « J’ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis » — « IO FUG(I)A QVEUL CHE VOI S(I)ETE E QUEL CHI SON VOI A(N)CORA SARETE » (l’inscription est en italien, et non en latin, alors langue de l’Église. Masaccio s’adresse à ses contemporains).

Masaccio, La Trinité, 1425-28. Santa Maria Novella, Florence [12].

ZOOM : cliquer sur l’image.

Dans un de mes romans, La Fête à Venise, je cite une inscription en latin qui se trouve sur certains sarcophages du Ier siècle de notre ère. Vous pouvez y lire les lettres suivantes : NF. F. NS. NC. Décryptage : Non fui. Fui. Non sum. Non curo. En français cela donne : Je n’ai pas été. J’ai été. Je ne suis pas. Je ne m’en soucie pas.

Ce qui frappe dans cette inscription, c’est cela : Non sum, avec la désinvolture qui insiste sur le fait de n’en avoir rien à foutre, de ne plus être. Un peu plus loin dans le livre, c’est en méditant ces inscriptions que je modifie l’axe biologique, qui va du berceau à la tombe, en forgeant le verbe désapparaître. Nous sommes là dans une subversion du représentatif qui commence comme vous le savez avec le cogito cartésien. Je me représente, donc je suis — dit Descartes. Pas besoin de vous dire, vous le constatez tous les jours, qu’à l’heure de la subjectivité absolue, la représentation s’absolutise elle aussi. Il s’ensuit un grand trouble chez les humanoïdes.C’est un peu comme si ce trouble était anticipé par les instances épicuriennes que je viens de vous signaler. En général, les inscriptions funéraires vont vers une pente mélancolique, un peu triste, vaguement méditative. Voyez Poussin : Et in Arcadia ego. C’est la mort qui parle, et qui informe en passant que, même en Arcadie, elle a sa place. Celle que je préfère, l’une des plus terrorisantes pour la représentation humaine, vous la trouverez à Florence, à Santa Maria Novella, c’est la Trinité de Masaccio, avec la fameuse formule du squelette : « J’ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. » Comme l’inscription épicurienne, il s’agit d’une véritable agression vis-à-vis du passant. Je ne suis plus, sans doute, mais je n’en ai rien à foutre.

Passant, dit le sarcophage, es-tu capable de considérer comme sans importance le fait de ne plus être ? C’est une position matérialiste [13]. Nous somme ici au début de l’ère chrétienne, bien avant celle des Temps modernes — qui ne s’ouvrira qu’au XVIè siècle. Être, ne plus être. Comment phraser cela ? Il y a plusieurs possibilités. Prenez, si vous le voulez, l’épisode du Buisson ardent de la Bible. Exode, 3 14. Ego sum qui sum, dit Dieu selon la traduction de saint Jérôme, qu’on appelle la Vulgate. Ce latin donne en français : « Je suis qui je suis. » Mais l’original hébreu, à s’y reporter, complique le jeu. La formule est à l’inaccompli, c’est-à-dire au futur. En français, il faudrait traduire, comme le propose Henri Meschonnic : « Je serai que je serai. » Voilà un mode d’être intéressant. Pas du tout celui de la substance aristotélicienne. Un être qui apparaît et qui disparaît. Un être en somme, qui ne cesse de désapparaître, dont la présence serait constamment intermittente. Avec lui, les absences sont interminables ; les présences, furtives. Ici la représentation se trouve placée au bord de l’abîme.

Voilà donc un sarcophage et une épitaphe, qui n’est pas sans rappeler celle d’origine épicurienne, surmontée cette fois — négation de la négation — par la sainte Trinité (Père, Fils et saint Esprit). Cette épitaphe s’adresse à vous, à vous qui la lisez, tandis que la Vierge vous regarde et semble vous inviter de la main à vous relever, à vous élever, en levant les yeux... Je dois dire que mon émotion fut grande lorsque j’ai vu cette inscription à Florence, au printemps 2010, et que j’ai pensé la faire inscrire sur ma propre tombe avec une reproduction de la fresque de Masaccio... Pari. Débrouillez-vous avec ça quand vous ne croyez pas aux arrière-mondes !

Dans Le Nouvel Observateur sous la plume de Jean-Paul Enthoven.

Contre une fin de siècle puritaine et angoissée, le romancier lance les flonflons de sa « Fête à Venise » : brillant, désinvolte, irrésistible

Depuis quelques romans, et à la faveur d’une foudroyante conversion libertine, Philippe Sollers semble s’aviser que notre fin de siècle Sentimentale, Puritaine, Angoissée — disons, comme lui, la « SPA » — ne convient guère à sa vraie nature. Trop de pulsions de mort dans les environs, trop de simulacres en suspens, trop d’ambiances lugubres et désertées par la volonté de plaisir qui résume sa nouvelle religion. C’est donc en surdoué de la métamorphose qu’il a pris le risque d’émigrer vers d’autres séjours, de s’improviser des contemporains inédits, de jouer — entre Watteau et Warhol — sur plusieurs tableaux. Le voici aujourd’hui en orbite géostationnaire au-dessus de Venise. Il observe l’avenir avec méfiance, il a convoqué Stendhal, Laclos, Guy Debord et Crébillon fils. C’est un terroriste, ami de la beauté, qui règle la minuterie d’une vision du monde qui va exploser dès la première page. Bombe à fragmentations éthiques et esthétiques. On aurait tort, bien tort, de croire que son bristol n’annonce qu’un vain feu d’artifices ...

L’intrigue de cette fête ? Une variation sur l’époque, un climat plus encore qu’une histoire, une composition en abîme où Sollers, qui n’a jamais poussé si loin son goût de l’orfèvrerie, incruste de singuliers motifs : où en est-on avec le malentendu ? Quelle image de lui-même un écrivain peut-il léguer ? Qui décide des réputations ? Pourquoi le genre humain désire-t-il sa mélancolie quand il pourrait céder à de plus aimables frissons ? Au départ, dans un palazzo proche du Grand Canal, on rencontre ainsi un certain Pierre Froissart — les narrateurs chez Sollers s’abritent souvent derrière le patronyme d’un illustre chroniqueur —, qui, pour de mystérieuses raisons,se trouve impliqué dans un trafic clandestin. Drogue ? Œuvres d’art ? Contre-espionnage Nord Sud ? Réseaux de déstabilisation Est-Ouest ? Peu importe, car on apprend bientôt que sa mission consiste à acheminer — vers quel coffre-fort ? — une toile non répertoriée de Watteau (56 cm x 46 cm) qui donne son titre au roman et qui va, par une sorte de contamination métaphorique, animer l’ensemble d’un récit dont les personnages ont pour noms de code Mozart, W ou Cézanne. Un peu mince ? Pas crédible ? Si l’on veut. Pourtant, c’est sur cette tête d’épingle, propice à toutes les digressions, que Sollers installe une machine romanesque dont la complexité fascine. D’abord, Watteau : peintre génial, tardivement découvert, un concentré de dix-huitiémismes allègres où chaque figure souligne l’urgence du bonheur, mais dans lequel la tradition « SPA » s’obstine, depuis longtemps, à ne guetter que des fêtes nostalgiques et funèbres. Comment l’époque s’y prend-elle donc pour ensevelir, dissimuler puis déjouer l’évidence ? Pourquoi les systèmes de détection en vigueur — idéologies, orthodoxies, interprétations — s’emploient-ils, avec tant de véhémence, à promouvoir la tristesse aux dépens de la joie, la fausse valeur aux dépens du pur joyau ? On devine que pour instruire ce procès Sollers devra faire quelques confidences. « Les yeux qui me liront, disait Stendhal, s’ouvrent à peine à la lumière », mais Sollers est plus pressé que son collègue de « Old-City », et il préfère améliorer tout de suite nos acuités visuelles. Avec ce sens de l’ellipse ou du ricanement dont il s’est fait un masque définitif, il veut ramener à la surface tous les « désapparus » de la culture. Watteau, bien sûr, mais aussi le Stendhal des « Privilèges », et Van Gogh, et Artaud, et tant d’autres « suicidés de la société » qui, en leur temps, traversèrent le paysage comme des densités furtives et soustraites à tous les radars du consensus.

Pas étonnant, de ce fait, que Froissart-Sollers s’intéresse à ce qui se passe, de nos jours, sur le marché de l’art :n’est-ce pas là, entre collectionneurs de la jet-set et banquiers japonais, que s’établit désormais le prix des apparences ? N’est-ce pas dans cet empire de l’illusion que l’équivalent général — argent ou image — recrute ses visions et ses leurres ? Fax, money-line, fluctuation des cours : le romancier peut alors se divertir, et l’on s’égarera sans déplaisir en sa compagnie quand il cite Spinoza ou quand il remarque — à quelle fin ? — qu’Antoine Watteau et Andy Warhol avaient les mêmes initiales. Pour l’essentiel, Sollers a voulu écrire un livre qui dresserait le bilan de toutes les cécités :d’ailleurs, l’une de ses héroïnes se prénomme Luz (ce qui va de soi...), elle fréquente le quartier de l’Observatoire, elle a un faible pour les aventures du télescope Hubble et pour l’astronome Le Verrier, qui découvrit, par seule déduction, l’existence de la planète Neptune : Moralité ? « Pour vivre cachés, vivons heureux », puisque l’époque est soumise à l’aveuglement et au « devenir-monde de la falsification ». Pas la peine de hurler, ni même de s’insurger. La seule chose à faire : se tenir en retrait, miser sur la loyauté des sociétés secrètes, brouiller les communications de l’ennemi, stocker ou détourner la plus grande quantité de joie et de beauté en attendant des jours meilleurs. Silence. Embarquement pour Cythère.

Il faut dire aussi, surtout, que ce roman encyclopédique, brillant, désinvolte, est d’une irrésistible drôlerie. Séquences, virevoltes, contre-pied, allusions, écriture agnostique et rythmée. Sollers, libéré de ce qu’il appelle le « catéchisme Flaubert » — l’œuvre ou la vie, le Salut ou le bonheur —, y plaide en faveur d’un art romanesque où l’écrivain aurait un droit imprescriptible à la jubilation. Où il deviendrait semblable à un trou noir dans le cosmos humain, à « un trafiquant d’anti-matière, avalant tout, même la lumière, ne laissant rien échapper, ne renvoyant rien ». Ce faisant, il invente, sous nos yeux, le « roman instantané », le roman Polaroïd, véritable passerelle entre la vie et la vie. Nous sommes à Venise, Mozart a terrassé Wagner, la légèreté revendique ses lettres de noblesse et Sollers-le-Vénitien les lui accorde avec éclat. A-t-il imaginé ce livre parce qu’il craignait, lui aussi, de se transformer en désapparu ? De connaître l’infortune de ceux qui, victimes d’une décote littéraire, se voient supplantés par des valeurs provisoires ? Je crois, à cet égard, que Sollers ne doit pas être trop soucieux. Son cours est au plus haut. Cette « Fête à Venise » le propulse parmi les titres sûrs. Deux ou trois exploits du même genre et il n’échappera plus au mausolée en papier bible qui le menace déjà. A toutes fins utiles, il signale avec un sourire que l’inscription de certains sarcophages romains — NF. F. NS. NC [14] — pourrait, en la circonstance, figurer à l’exergue de son grand départ pour la postérité.

Jean-Paul Enthoven, Le Nouvel Observateur du 7 au 13 février 1991.

Le Nouvel Observateur du 7 au 13 février 1991.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Toujours en février 1991, dans le Le Quotidien de Paris, quelques figures à recommander....

Extrait du texte de présentation, Bertand de Saint Vincent. Le Quotidien de Paris, 13 février 1991.

LE QUOTIDIEN. — Sollers, né à Bordeaux, écrit en code, avance masqué (vrai nom Joyaux), vit comment ?

Philippe SOLLERS. — Caché. Et pour vivre caché vivons heureux. Comme personne ne peut imaginer que vous l’êtes réellement, on vous suppose tout un tas d’activités mystérieuses, des complots, des intrigues, des menées souterraines. Vivre, c’est comploter pour sa tranquillité. Oubliez ce qui me concerne, disait Freud. J’attends du monde extérieur qu’il m’oublie. D’où éloge d’une certaine clandestinité.

Q. — Complot, masque, clandestinité, vous ne seriez pas un peu parano ?

P. S. — Nous vivons l’ère de la tyrannie. Spectacle autorégulé, suppression des sensations. Thème de mon dernier roman : suppression de l’art en tant qu’art, transformation en spéculation boursière. Réduction du vocabulaire, stéréotypes verbaux, mentaux. Chaque fois qu’un mot se perd, ce sont des sensations qui disparaissent. Réduire l’homme à l’état d’esclavage. L’écrivain gêne, il veut rester libre. La société préfèrerait qu’il se taise.

Q. — Alors tout le temps bouger, brouiller les pistes, semer ses poursuivants. Ne pas être là où on est attendu. Premier roman (1958), oeuvre classique, — le héros couche avec sa nurse — saluée par Mauriac, Aragon [15]. Deuxième roman : rupture absolue, désintégration du récit, « le Parc », bricolage de mots [16]. Dernier roman : ni sexe, ni points de suspension. Presque une intrigue. C’est quoi la stratégie Sollers ?

P. S. — Une stratégie à long terme, ne jamais l’oublier. Première phrase du « Joueur » : « Eh bien croyez-moi, je cours encore... » J’ai l’absolue certitude qu’il faut bouger pour ne pas se laisser avoir. La société n’aime rien d’autre que d’assigner les gens à une place, de les y maintenir, jusqu’à la pierre tombale. Il n’y a de bons écrivains que morts.

Il faut résister. Résister à la volonté d’adoption. Comme dit Sade, ce n’est pas moi qui ai un problème, c’est eux. La volonté d’adoption est très forte, de partout, des églises, des partis, des armées. Je dois être un enfant séduisant car on il souvent voulu m’adopter. Mais je n’ai pas envie qu’on me prenne en charge. Mon slogan : essayez-moi, mais ne m’adoptez pas.

Q.— C’est ainsi qu’on passe du stalinisme au maoïsme, du nouveau roman au classicisme, de l’hermétisme au catholicisme...

P. S. — 1) Je n’ai jamais été stalinien. Vous ne trouverez jamais sous ma plume l’éloge de Jdanov.

2) Un écrivain n’a pas à se justifier. Nous vivons une époque de grand conformisme. Au fond, j’ai toujours eu affaire aux conformismes. C’est tout ce que j’ai à dire. J’ai oublié mon parcours, seuls les chiens de garde s’en souviennent.

Q. — Une manière d’oublier le « tyran » que vous avez été...

P. S. — Il n’y a jamais eu chez moi la moindre tyrannie. Ceux qui m’ont construit cette image ont omis chez moi la part du jeu. Ils n’ont pas pensé que j’aie pu faire ça pour m’amuser, moi qui me suis amusé depuis mon berceau.

S’il doit n’en rester qu’un à qui l’on reprochera tout cela, ce sera moi. Au fond, ce que mes ennemis ne me pardonnent pas, c’est mon absence de pathos. Comme dit Céline : « Ils sont lourds. » L’époque est pataude avec son dieu, Pathos. Les miens s’appellent Eros et Ethos. Ce n’est pas très moral, mais éthique. La seule exigence d’un écrivain, c’est de rester fidèle à sa créativité.

Q. — Stratégie à long terme, lutte contre les tyrans, les conformismes. C’est quoi l’art de la guerre selon Sollers ?

P. S. — Une nécessité vitale. Quelques figures à recommander.

Le décrochage : savoir se maintenir sur une position perdue d’avance et l’abandonner, en ménageant ses pertes, au moment venu.

La longue défense sicilienne (15 à 20 ans) : tenir une position, au-delà du raisonnable, passer pour irrémédiablement battu, savoir sacrifier des pions, persuader l’adversaire qu’il tient la victoire, endormir sa méfiance. Et alors, il fait la faute.

La riposte immédiate : contre-attaque, du tac au tac. Mis en cause, ici ou là, répondre le soir même, à la télévision, par l’ironie.

L’attaque surprise : se produire sur un terrain où personne ne vous attend, tous feux éteints. Donner une conférence à la Sorbonne, pourquoi ?

Enfin, pour revenir à la stratégie, vision mondiale. « Femmes » traduit à New York, avec un certain retentissement. Il y a peu d’écrivains à avoir une stratégie qui dépasse l’Hexagone.

Q. — Vous ne vous détestez pas ?

P. S. — Non. Je m’oppose au nouvel évangile mondial qui dit : « Tu détesteras ton prochain comme toi-même. » Loi édictée par la nouvelle tyrannie. Il faut faire en sorte que les esclaves se détestent eux-mêmes. Ainsi, comment pourront-ils s’aimer entre eux ?

Q. — Sollers : je vous aime !

P. S. — J’aime un certain nombre d’individus. Beaucoup de morts. Je n’aime pas la société, ceux qui essaient de faire respecter la collectivité. J’aime à la folie ceux qui font preuve de liberté individuelle.

Q. — Qu’est-ce que vous reprochez à vos contemporains ?

P. S. — Relire Molière, « Tartuffe ». Son nom est légion.

Q. — Un conseil, avant votre prochaine interview, votre prochaine télévision, votre prochaine radio, bref, votre prochain show médiatique ?

P. S. — Attends-toi à tout.

Q. — Merci. Le complot continue.

Propos recueillis par Bertrand de Saint Vincent,

Le Quotidien de Paris, n° 3496, mercredi 13 février 1991.

LIRE AUSSI : D’Ormesson-Sollers : rencontres du troisième type.

Première mise en ligne le 4 janvier 2021.

[2] L’entretien a été republié sous le titre La Fête à Venise dans le numéro 107 de L’Infini, à l’été 2009. Il est repris pour la première fois dans Discours parfait, Gallimard, 2010, p. 740-760.

[3] Ici rappel du scandaleux Epicure : « Les fous, apparemment normaux mais totalitaires en puissance, veulent que nous soyons soumis à la peur de la mort. Or : "Habitue-toi à penser que la mort n’est rien pour nous, puisque le bien et le mal n’existent que dans la sensation. D’où il suit qu’une connaissance exacte de ce fait que la mort n’est rien pour nous nous permet de jouir de cette vie mortelle, en évitant d’y ajouter une idée de durée éternelle et en nous enlevant le regret de l’immortalité. Car il n’y a rien de redoutable dans la vie pour qui a compris qu’il n’y a rien de redoutable dans le fait de ne plus vivre. Celui qui déclare craindre la mort non pas parce qu’une fois venue elle est redoutable, mais parce qu’il est redoutable de l’attendre est donc un sot." »

[5] Pendant l’épidémie du Covid, les musées fermés ont mis à la disposition du public des centaines de reproductions de tableaux, vidéos ou podcasts. Ce qui s’éloigne, c’est la présence directe de l’original au profit de la captivité des écrans, processus engagé bien avant l’épidémie.

[8] Cf. Agent secret.

On lisait déjà dans Femmes :

_ « — [...] …Baise inerte… Plus un effort… Élémentaire, Watson !…

— Trop d’ironie !

— Schlegel, mon cher : "L’ironie est la claire conscience de l’agilité éternelle, et de la plénitude infinie du chaos". » (folio 1620, p. 406).

[9] La formule est de Maxime Gorki.

[10] Je lis sur la Toile :

« La Surprise a été initialement commandée par le conseiller du roi et ami du peintre, Nicolas Hénin (1691-1724), avant de disparaître de 1770 à 1848 puis de 1848 à 2007. Ainsi, présumée perdue pendant près de 200 ans, la toile a été redécouverte [...] dans une collection privée avant d’être vendue pour plus de 15 M€ en juillet 2008. Son nouveau propriétaire s’est engagé à la prêter à la Frick Collection pendant deux ans. Accrochée depuis novembre 2011 dans le département d’art français, La Surprise a été placée aux côtés des toiles d’Ingres, de Monet et d’une autre toile de la période de maturité de Watteau, le Portail de Valenciennes (1709-1710). »

En 2017, La Surprise a été acquise par vente privée par le J. Paul Getty Museum. A.G.

[11] Merci à Dominique Brouttelande de m’avoir rappelé l’existence de ce numéro du magazine littéraire.

[12] Cf. Analyse du tableau.

[13] Je souligne. A.G.

[14] En latin : « non fui, fui, non sum, non curo » —·Ce qui se traduit : je n’ai pas été, j’ai été, je ne suis pas, je ne m’en soucie pas.

[15] Cf. Une curieuse solitude.

[16] Cf. Dans les allées du Parc.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

Vous célébrez le trentenaire d’un roman, La Fête à Venise ; vous mentionnez les Commentaires sur la société du spectacle, vous insistez sur la déperdition du langage de plus en plus manifeste (« Les gens sont expropriés de leurs propres sensations, de leurs propres réflexions », ils « n’ont plus à leur disposition que très peu de phrases, très peu de mots ; ils vivent de plus en plus dans des stéréotypes verbaux, ce qui veut dire des stéréotypes mentaux ») ; vous pointez, à titre d’exemple, la novlangue qui a envahi les médias depuis un an et demi, et, comme grille d’analyse (comme vaccin ?), on vous propose quoi ? De lire Franz-Olivier Giesbert (dit FOG) et Michel Onfray, ce curieux attelage de l’idéologie néo-libérale et d’un populisme de plus en plus ouvertement réactionnaire (cf. Éric Zemmour, Michel Onfray : convergence des luttes ?).

Comme dans la présentation de cet article, il n’y a nulle comparaison, encore moins d’analogie entre une hypothétique « dictature macronienne » et le goulag soviétique ou le nazisme (je laisse ça à quelques excités dont on peut parfois se demander s’ils n’en éprouvent pas une secrète fascination), je ne peux que citer — un détournement n’est pas forcément une falsification — ce que disait Sollers le 13 janvier 2013 :

Mais nous n’oublions pas. Sur L’Archipel du goulag, les lecteurs de Pileface peuvent lire, plutôt qu’Onfray, ce grand moraliste, un article déjà ancien sur Soljenitsyne et L’Archipel du goulag.

Et, pour dissiper le brouillard idéologique, regardez Guy Debord, son art et son temps. C’est de 1994, la plupart des protagonistes sont encore vivants, Debord est mort (mais c’est lui qui est vivant) — et le film n’a pas pris une ride.

… sur la « nouvelle Tyrannie » que la gestion de l’épidémie actuelle révèle au grand jour (sic).

- Mais oui bien sûr !

Aussi, en « contre-point », pourra-t-on lire l’éditorial du Point du N° 2553, 22 juillet 2021, intitulé :

Toujours en contrepoint, pourra-t-on également lire dans le même numéro, la chronique de l’été de Michel Onfray ayant pour thème « l’Archipel du Goulag » de Soljénitsyne, traduction française publiée en 1974.

On a eu le temps d’oublier.

Les révoltés de la grande Tyrannie, de la dictature macronienne cristallisée dans les manifestations contre l’adoption du pass sanitaire, voient chaque jour leur nombre enfler. Hier 160 000 manifestants contre cette ignominie qui fait fi de nos libertés individuelles, qui divise les Français en deux catégories… Intolérable !

Pourtant à l’aune de l’étalon du Goulag - une dictature froide, arbitraire, inhumaine qui broyait les hommes sans état d’âme, et en l’absence de respect de la moindre liberté individuelle, reléguée bien loin des préoccupations existentielles de survie - ses rescapés pourraient trouver presque des allures de Paradis à notre grande Tyrannie.

A moins que certains ne trouvent que la grande Tyrannie macronienne ressemble furieusement, à s’y méprendre à la grande Tyrannie du Goulag ?

En d’autres temps quelqu’un a dit « la liberté des uns, s’arrête là, où commence celle des autres »

Mais la fureur et la raison du moment placent l’individu au dessus de tout : la liberté individuelle vaudrait même permis de tuer (en catimini, bien sûr, par virus interposé, dégageant toute responsabilité de l’individu). Où le révolté de la tyrannie devient tyran lui-même…

Mais comme le dit Franz Olivier Giesbert en conclusion de son édito :