Nietzsche, Le voyageur et son ombre, § 192.

France Culture, grâce à Adèle Van Reeth, redécouvre cette semaine Épicure [1]. Parcourant Pileface, je m’aperçois que je n’ai consacré aucun dossier au philosophe grec dont les écrits, publiés en Livre de Poche, sont pourtant depuis longtemps un de mes livres de chevet. Certes, il en est bien question dans l’entretien accordé par Philippe Sollers à Jacques Henric dans art press lors de la publication, en 1974, d’un livre que peu de gens ont lu : Sur le matérialisme (Seuil, collection Tel Quel), et nous avions bien signalé la parution dans Le Nouvel Observateur, en 2010, d’un article de Sollers sur le Scandaleux Épicure lorsque sortit en Pléiade le gros volume sur « Les épicuriens », mais sans nous y attarder. Or, on pourrait montrer non seulement qu’il y a de longs développements sur les matérialistes de l’antiquité — Démocrite, Épicure, Lucrèce — dans la première partie de Sur le matérialisme (objet d’interventions au Groupe d’Études Théoriques de Tel Quel en mai 1969 auxquelles j’ai eu la chance d’assister), mais que la pensée de ces matérialistes irriguent les réflexions de Sollers — sur le corps, la mort, les dieux et la religion — d’un grand nombre de ses essais et romans en apparence les plus éloignés des penseurs de cette époque. Je ne prendrai plus loin qu’un seul exemple, d’emblée paradoxal, dans le roman La Fête à Venise.

Commençons par quelques extraits prélevés dans le deuxième chapitre de Sur le matérialisme que vous n’aurez pas l’occasion de lire ailleurs (et pour cause). Nous sommes donc en mai 1969, un an après les événements d’un autre mai dont on parle encore [2]. Sollers s’appuie ici sur la thèse de Marx « Différence entre la philosophie de la nature de Démocrite et celle d’Épicure » [3], Marx, auteur maudit désormais, qu’il serait peut-être bon de relire :

Commençons par quelques extraits prélevés dans le deuxième chapitre de Sur le matérialisme que vous n’aurez pas l’occasion de lire ailleurs (et pour cause). Nous sommes donc en mai 1969, un an après les événements d’un autre mai dont on parle encore [2]. Sollers s’appuie ici sur la thèse de Marx « Différence entre la philosophie de la nature de Démocrite et celle d’Épicure » [3], Marx, auteur maudit désormais, qu’il serait peut-être bon de relire :

[...] Marx et Engels disaient déjà dans L’Idéologie allemande : « Épicure fut, dans l’Antiquité, le seul adepte radical des lumières : il attaque ouvertement la religion antique et fut à l’origine de l’athéisme à Rome, si tant est qu’il y existât. Voilà pourquoi Lucrèce célèbre en lui le héros qui le premier, dit-il, jeta les dieux à bas de leur socle et foula aux pieds la religion. Aussi Épicure fut-il, pour tous les Pères de l’Église, depuis Plutarque jusqu’à Luther, le philosophe athée par excellence, le "porc" (Calvin quant à lui traite Lucrèce de "chien") ; ce qui fait dire à Clément d’Alexandrie que saint Paul, dans ses attaques contre la philosophie, ne visait qu’une philosophie, celle d’Épicure... Alors que les stoïciens visaient à arranger à leur convenance, sur le plan philosophique, la vieille religion, et que les sceptiques prenaient prétexte de "son apparence illusoire" pour n’émettre aucun jugement sans l’accompagner toujours de quelque restriction mentale. » Pour Marx et Engels, d’autre part, Épicure est le premier à énoncer les conditions du contrat social. Marx sait de quoi il parle : sa thèse de jeunesse, Différence de la philosophie de la Nature chez Démocrite et chez Épicure, d’une rare virtuosité, est l’indice qu’une interrogation de base n’a cessé de courir souterrainement chez lui dans cette direction. On en retrouve les traces un peu partout, par exemple dans le Livre I du Capital, 3e section, taux de la plus-value. « Il est évident, comme dit Lucrèce, que nil postest creari de nihilo, que rien ne peut être créé de rien. Création de valeur est transformation de force de travail en travail. De son côté, la force de travail est avant tout un ensemble de substances naturelles transformées en organisme humain. » Ou encore, toujours dans le Capital, cette "image", mais qui est déjà beaucoup plus qu’une image, qui nous montre dans quel tissu symbolique se déplace la pensée de Marx : « L’usure semble vivre dans les pores de la production ainsi que les dieux d’Épicure vivaient dans les intermondes. » "Un ensemble de substances transformées en organisme humain", "l’usure dans les pores de la production" : c’est tout une autre ligne de signification et d’interprétation qui est à l’œuvre ici, dans une autre conception du monde.

Ce qui permet à Marx de fonder le matérialisme historique, c’est donc aussi cette pénétration du texte matérialiste fondamental, son déchiffrement chimique (chimie : "science du passage de la quantité à la qualité" — Engels), qui persiste sous la forme du "rien ne sort de rien" dont l’extension ouvre une transparence infinie, celle que précisément Lucrèce définit ainsi : "les murailles de notre monde s’écartent, à travers le vide tout entier je vois s’accomplir les choses". Lucrèce, dont le De Natura Rerum n’est d’ailleurs redécouvert qu’en 1417, de même qu’Épicure, à travers Diogène Laërce et son De vita et moribus philosophorum (édité à Venise en 1475) ne resurgit qu’au quinzième siècle. A partir de ce moment, on peut dire que l’infini va commencer au grand jour son travail physique, mathématique, politique. Comme l’écrit Koyré : "La science moderne, en liant les mathématiques à l’atomisme, a ressuscité les intentions et les intuitions de Démocrite." Histoire tortueuse, violente, qui fait paradoxalement d’un "poème" (Lucrèce) le mode d’infiltration d’une transformation, à travers une langue conductrice qui est encore pour deux siècles le latin (dissous, cependant, un siècle plus tôt, par la transmutation linguistique de Dante — autre lecture de Marx —, Dante qui décentre dans ses mots toute la théologie de son temps [4]). Ce qu’on appelle, depuis d’ailleurs peu de temps, et pour des raisons aussi commodes que provisoires, "littérature" peut avoir cette fonction : soit de faire écran sur les transformations historiques, soit — et c’est le cas qui nous occupe — d’être le seul moyen de ramener les questions enfouies, d’annoncer les nouvelles questions. Une philosophie censurée (le matérialisme) peut passer par la littérature ? Sans doute, même, la littérature est-elle, en son fond et à son insu, cette philosophie. (p. 57-59. Je souligne. A.G.)

Sollers poursuit en citant certains extraits des écrits de Nietzsche dont on sait l’ambivalence de son jugement sur Épicure [5] :

"Épicure, écrit Marx, va à l’encontre de la conception de tout le peuple grec." Épicure, Lucrèce : qu’est-ce qui en a été enregistré ? Nietzsche : "La sagesse n’a pas avancé d’un pas depuis Épicure — et souvent elle a même reculé de quelques milliers de pas." "L’éternel Épicure ! Épicure a vécu à toutes les époques, et il vit encore, inconnu de ceux qui se disaient et se disent épicuriens, et sans renom auprès des philosophes. Lui-même a oublié jusqu’à son nom : c’est le bagage le plus lourd qu’il ait jamais rejeté." "Un homme des plus grands, l’inventeur d’un style héroïque en même temps qu’idyllique de la philosophie : Épicure." Rien, sans doute, ne rendrait mieux justice à Nietzsche, au lieu de ses répétitions scolaires, que de montrer comment il frôle le matérialisme et passe malgré tout à côté de lui, c’est-à-dire, au fond, de la doctrine sans père-mère, sans nom. Nietzsche a voulu pour finir être "tous les noms", pensant que Dionysos est un dieu "plus profond" (Héraclite : "Dionysos et l’Hadès, c’est un"). Mais plus profond que la matière et le vide ? Mais puisqu’il n’y a aucun dieu, aucune énergie divine ou de fond, que rien ne peut être signé, appelé, célébré en dernière instance, aucun rite ni aucun mystère, aucun "retour" puisqu’il n’y a que du retour sans retour dans l’indestructibilité du nouveau ? Nietzsche approche tout près du dehors : "Notre univers tout entier n’est que la cendre d’innombrables êtres vivants." "La chimie des représentations...", etc. (p. 67-68)

Il faudra bien, évitant toute dérivation phénoménologique à l’œuvre jusqu’ici chez les commentateurs d’Épicure, de Lucrèce (on y retrouve pêle-mêle les atomes, les électrons, les événements historiques et les tics propres à l’université), débrouiller le "canon" d’Épicure — venu à la philosophie, dit-on, parce que ses maîtres ne lui donnaient pas une explication suffisante du chaos d’Hésiode —. Comprendre ce geste de « ramener toutes choses à des éléments simples et à des formules brèves en découvrant ce qui est à la base des mots ». Le "canon" : confirmation, non-infirmation, infirmation, non-confirmation. Comprendre mieux ce que sont l’isonomie ("Pour chaque espèce de choses considère le tout illimité et non une région quelconque, en tenant compte de l’infinité de chaque forme, mais que le nombre de formes est fini"), l’anticipation, "l’attente", les "représentations intuitives de la pensée" (s’agissant du mécanisme universel des atomes), et aussi cet élément sans nom qui, avec le souffle, l’air, le feu, définit ce qu’on pourrait appeler le "moule" du sujet dégagé des trois autres. « Rien de plus mobile et de plus ténu que cette quatrième substance, rien dont les éléments soient plus petits et plus lisses. » Pénétrer ces entrelacements, enchevêtrements, vibrations, rebondissements, chocs, dans la vitesse du vide "prompte comme la pensée", ces "pertes", ces "réparations". « Nulle part ne pourra se dresser de borne, sans cesse de nouvelles échappées prolongeront à l’infini les possibilités de s’enfuir. » / « Toujours et partout les choses s’accomplissent dans un mouvement incessant et, précipités des hauteurs de l’infini, les éléments de la matière accourent et se succèdent sans trêve. » / « L’infini fournit sans cesse la quantité de matière pour réparer à temps toutes les pertes. » / « il ne peut y avoir de centre puisque l’univers est infini ». Le clinamen, cette "lex atomi" qui surdétermine toute pensée par rapport à la pluie atomique incessante et lui donne en même temps son autonomie relative, nous fait entendre que le "temps" de la "pensée" est celui de l’atome décliné dans le vide et se prenant dans une marque au moment où il est pensé : coup d’arrêt répété à l’idéalisme en même temps que détermination d’une contradiction fondamentale qui fait dire à Marx : "Épicure saisit et objective la contradiction à son plus haut degré." Déclinaison "ni dans un lieu certain ni dans "un temps fixé" qui dérange toute représentation d’une chute ou d’un tourbillon mécanique. Intrusion, ou lapsus, qui contraint tout système à se repérer comme ensemble de marques toujours déjà marquées-démarquées, mais qui, simultanément, les "libère". (p. 70-72)

Mais revenons à l’atomisme, ce "matérialisme précis". "La déclinaison épicurienne, écrit Marx, a donc modifié toute la construction intime du monde des atomes, en faisant prévaloir la détermination de la forme et en réalisant la contradiction incluse dans la notion d’atome." / "En premier lieu, les atomes ont une grandeur. D’autre part, la grandeur est également niée... Bien mieux, on ne doit leur attribuer que la négation de la grandeur, c’est-à-dire la petitesse, et même pas la petitesse minima, car il y aurait là une détermination qui serait purement dans l’espace, mais une petitesse infinie qui exprime la contradiction." / "Si tout atome avait une figure particulière, il devrait y avoir des atomes de grandeur infinie, car ils auraient en soi une différence infinie, comme les monades de Leibniz. L’affirmation de Leibniz qu’il n’y a pas deux objets semblables est donc renversée, et il y a un nombre infini d’atomes de la même figure, ce qui implique évidemment la négation de la détermination de la figure, car une figure qui ne se différencie plus des autres n’est plus une figure." / "La considération des qualités des atomes nous donne donc le même résultat que la considération de la déclinaison, c’est-à-dire qu’Épicure a objectivé la contradiction incluse dans la notion d’atome entre l’être et le mode d’être et a créé ainsi la science de l’atomistique, tandis que, chez Démocrite, il n’y a pas réalisation du principe même mais maintien du seul côté matériel, et fabrication d’hypothèses en vue de l’empirisme." / "L’infini n’est qu’une détermination de l’atome et du vide. Il est néanmoins constitué en une existence particulière, et même posé comme une nature spécifique à côté des principes dont il exprime la détermination." / "Ainsi, tandis qu’Aristote, d’accord avec les autres philosophes grecs, regarde les corps célestes comme éternels et immortels, parce qu’ils se comportent toujours de la même façon ; tandis qu’il leur attribue même un élément propre, supérieur, non soumis à la loi de la pesanteur, Épicure affirme, en contradiction directe, que c’est tout à fait l’inverse. Ce qui, d’après lui, distingue spécifiquement la théorie des météores de toute autre doctrine physique, c’est que, dans les météores, tout se produit de façon multiple et irrégulière et que tout y est à expliquer par des causes multiples et d’un nombre indéterminé." / "Si donc Épicure représente, dans le mouvement de l’atome en ligne droite, la matérialité, il en a, dans la déclinaison de la ligne droite, réalisé la détermination formelle, et ces déterminations opposées sont représentées comme des mouvements directement opposés... C’est pourquoi Lucrèce a raison d’affirmer que la déclinaison brise les fati foedera (enchaînement indéfini des causes : stoïciens), et comme il applique aussitôt ceci à la conscience, on peut dire de l’atome que la déclinaison est, dans son sein, ce quelque chose qui peut lutter et résister."

Ampleur, dès ce premier texte de Marx, de l’exposition du matérialisme antique par celui qui va fonder le matérialisme historique. Ampleur dialectique. Observons la manière dont Marx insiste sur la contradiction manifestée par la déclinaison, sur l’infini et la "méthode des explications multiples", sur la détermination de la conscience prise comme dérivée du clinamen intervenant dans un temps et un espace inassignables par rapport à la "pluie" atomique, clinamen défini par Lucrèce comme le "juste assez pour qu’on puisse dire" ... On sait comment Marx, engagé dans la rédaction du Capital, sera amené à entamer des recherches mathématiques — notamment sur le calcul différentiel, recherches qui seront reprises plus tard par Engels. Il y a une première dialectique de l’atome et de la différentielle qui permettra de poser celle de l’atome et de l’élément graphique. Engels, lui, n’hésitait pas à introduire un "parallèle" entre l’analyse infinitésimale et le morcellement atomique, tout en rappelant que "l’infini mathématique est emprunté (je souligne) à la réalité ". Et d’ailleurs Leibniz, dans sa lettre à Varignon de 1702, énonce aussi que les concepts d’infiniment petit et d’infiniment grand d’ordres différents "ont leurs fondements dans la réalité", c’est, dit Leibniz, "la particule de matière magnétique... vis-à-vis d’un grain de sable", "ce grain de sable vis-à-vis du globe terrestre" et "le globe terrestre vis-à-vis des firmaments". "C’est seulement le calcul différentiel, écrit Engels, qui permet à la science de la nature de représenter mathématiquement des processus et non des états seulement : mouvement." Ce passage de la matière au langage, passage incessant, comporte donc d’abord la chute et le "rythmos" démocritéen + le clinamen (écart en quelque sorte "irrationnel" mais déjà dialectique) d’Épicure. (p. 77-79)

NF. F. NS. NC.

Dans La Fête à Venise (1991), Sollers écrit dès la deuxième page (Gallimard, p. 15) :

Certains sarcophages romains ou africains du premier siècle de notre ère portent les initiales suivantes : NF. F. NS. NC. Il faut lire, en latin : NON FUI. FUI. NON SUM. NON CURO. C’est-à-dire : « Je n’ai pas été, j’ai été, je ne suis pas, je ne m’en soucie pas. » Je me demande d’où et comment cette inscription est arrivée jusqu’ici, derrière les fusains et le puits. Grand bloc de pierre, pas de nom, lettres, quelqu’un. Pendant la vie, j’imagine, la formule devait être : « Je n’ai pas été, je suis, je ne serai pas, qu’importe. » Ou encore, en hébreu (mais seul Dieu, n’est-ce pas, avait le droit de le penser) : « Je suis qui je suis, je serai qui je serai, à bientôt, l’année prochaine ou dans quelques siècles. » Ou encore : « Je n’ai pas été, j’ai été, je suis, je ne serai pas, je serai de nouveau, et alors ? » Pourquoi le verbe être devrait-il être à ce point central ? Quel aveuglement oblige à penser qu’on ne peut pas être et avoir été ? Petit papier cousu dans la veste, illumination, ivresse, nuit de feu, joie, joie, pleurs de joie, tout ça. « Le dernier acte est sanglant, quelle que belle que soit la comédie en tout le reste ; on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. » Pour jamais ? Qui peut le dire ? Et ainsi de suite, toujours le film (cris des enfants sur les quais, sirènes des bateaux dans l’ombre).

« Petit papier cousu dans la veste, illumination, ivresse, nuit de feu, joie, joie, pleurs de joie », c’est évidemment une allusion au Mémorial de Blaise Pascal. Mais la référence à l’inscription du sarcophage n’est pas fortuite car Sollers la cite à nouveau p. 129 :

Les bateaux arriveront dans dix jours, il fait toujours aussi beau, poussée des lauriers dans le bleu, ombres stables. J’écris assis sur le sarcophage au fond du jardin. Ma barque à moi s’appelle donc NF.F.NS.NC., et ça m’étonnerait que ces initiales puissent être déchiffrés par la capitainerie du port ou les douanes. J’ai maigri, je promène mon corps, je le fatigue un peu, je le dors.

Plusieurs années plus tard, dans Poker (chapitre « La société, c’est la mort », Gallimard, 2005, coll. L’infini, p.126 et suivantes), Sollers revient sur cette épitaphe et signale qu’une autre formule figure en bas d’une fresque de Masaccio de 1425-28, La Trinité, qui se trouve dans l’église Santa Maria Novella à Florence : « J’ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis » — « IO FUG(I)A QVEUL CHE VOI S(I)ETE E QUEL CHI SON VOI A(N)CORA SARETE » (l’inscription est en italien, et non en latin, alors langue de l’Église. Masaccio s’adresse à ses contemporains).

Masaccio, La Trinité, 1425-28. Santa Maria Novella, Florence [6].

ZOOM : cliquer sur l’image.

Dans un de mes romans, La Fête à Venise, je cite une inscription en latin qui se trouve sur certains sarcophages du Ier siècle de notre ère. Vous pouvez y lire les lettres suivantes : NF. F. NS. NC. Décryptage : Non fui. Fui. Non sum. Non curo. En français cela donne : Je n’ai pas été. J’ai été. Je ne suis pas. Je ne m’en soucie pas.

Ce qui frappe dans cette inscription, c’est cela : Non sum, avec la désinvolture qui insiste sur le fait de n’en avoir rien à foutre, de ne plus être. Un peu plus loin dans le livre, c’est en méditant ces inscriptions que je modifie l’axe biologique, qui va du berceau à la tombe, en forgeant le verbe désapparaître. Nous sommes là dans une subversion du représentatif qui commence comme vous le savez avec le cogito cartésien. Je me représente, donc je suis — dit Descartes. Pas besoin de vous dire, vous le constatez tous les jours, qu’à l’heure de la subjectivité absolue, la représentation s’absolutise elle aussi. Il s’ensuit un grand trouble chez les humanoïdes.C’est un peu comme si ce trouble était anticipé par les instances épicuriennes que je viens de vous signaler. En général, les inscriptions funéraires vont vers une pente mélancolique, un peu triste, vaguement méditative. Voyez Poussin : Et in Arcadia ego. C’est la mort qui parle, et qui informe en passant que, même en Arcadie, elle a sa place. Celle que je préfère, l’une des plus terrorisantes pour la représentation humaine, vous la trouverez à Florence, à Santa Maria Novella, c’est la Trinité de Masaccio, avec la fameuse formule du squelette : « J’ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. » Comme l’inscription épicurienne, il s’agit d’une véritable agression vis-à-vis du passant. Je ne suis plus, sans doute, mais je n’en ai rien à foutre.

Passant, dit le sarcophage, es-tu capable de considérer comme sans importance le fait de ne plus être ? C’est une position matérialiste [7]. Nous somme ici au début de l’ère chrétienne, bien avant celle des Temps modernes — qui ne s’ouvrira qu’au XVIè siècle. Être, ne plus être. Comment phraser cela ? Il y a plusieurs possibilités. Prenez, si vous le voulez, l’épisode du Buisson ardent de la Bible. Exode, 3 14. Ego sum qui sum, dit Dieu selon la traduction de saint Jérôme, qu’on appelle la Vulgate. Ce latin donne en français : « Je suis qui je suis. » Mais l’original hébreu, à s’y reporter, complique le jeu. La formule est à l’inaccompli, c’est-à-dire au futur. En français, il faudrait traduire, comme le propose Henri Meschonnic : « Je serai que je serai. » Voilà un mode d’être intéressant. Pas du tout celui de la substance aristotélicienne. Un être qui apparaît et qui disparaît. Un être en somme, qui ne cesse de désapparaître, dont la présence serait constamment intermittente. Avec lui, les absences sont interminables ; les présences, furtives. Ici la représentation se trouve placée au bord de l’abîme.

Voilà donc un sarcophage et une épitaphe, qui n’est pas sans rappeler celle d’origine épicurienne, surmontée cette fois — négation de la négation — par la sainte Trinité (Père, Fils et saint Esprit). Cette épitaphe s’adresse à vous, à vous qui la lisez, tandis que la Vierge vous regarde et semble vous inviter de la main à vous relever, à vous élever, en levant les yeux... Je dois dire que mon émotion fut grande lorsque j’ai vu cette inscription à Florence, au printemps 2010, et que j’ai pensé la faire inscrire sur ma propre tombe avec une reproduction de la fresque de Masaccio... Pari. Débrouillez-vous avec ça quand vous ne croyez pas aux arrière-mondes !

Mais cela nous éloigne, sinon de Sollers (le thème de la Trinité + la BVM traverse toute son oeuvre, cf. Dieu est italien), du sujet présent : revenons à Épicure.

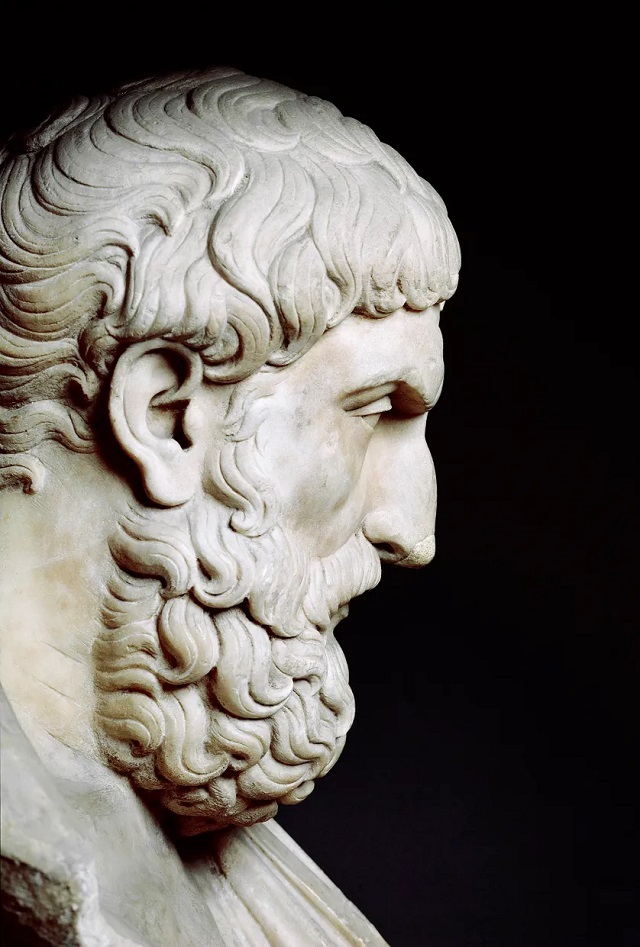

Buste d’Epicure, copie romaine d’un original hellénistique, British Museum

ZOOM : cliquer sur l’image.

Nous ne sommes plus en 1969, mais en 2010. Le volume « Les Épicuriens » vient d’être publié en Pléiade.

Scandaleux Épicure

Vous prononcez le mot « épicurien », et aussitôt un mur de clichés et de préjugés s’interpose. Par définition, un « épicurien » est un individu sensuel grossier, une sorte de notable bourgeois de province qui ne pense qu’à manger, boire et baiser. Ce matérialiste borné est incapable de voir plus loin que son propre corps. Il faut croire que la philosophie d’Épicure (IIIe siècle avant notre ère) a fait, et fait encore, l’effet d’une bombe atomique dont il faut à tout prix se protéger. Un penseur profond dans un « Jardin » ? Quelqu’un qui vous dévoile, en toute sérénité, la nature des choses ? Qui accepte près de lui n’importe qui sans tenir compte de ses origines sociales ? Qui va même jusqu’à s’entourer de femmes ? Horreur. Lisez, et vous comprendrez pourquoi tous les systèmes de pensée tant vénérés, comme tous les pouvoirs, ont de sérieuses raisons de discréditer cette vision prophétique. Épicure, Lucrèce, deux noms qu’il vaut mieux éviter.

Personne n’a été plus injurié et censuré qu’Épicure (mais Platon brûlait déjà les livres de Démocrite, son prédécesseur). Ces atomes qui tombent éternellement dans le vide sont abominables. Pire : un petit saut de côté sans cause (le « clinamen »), et voilà l’origine de tout ce qui existe, vous compris. Pas de Dieu créateur, donc, pas de Big-Bang Father, pas de Jugement dernier, aucun au-delà. Nihilisme ? Pas du tout, glorification de la vie et de la sensation, négation de la mort, apologie du plaisir. Penser et sentir sont une même substance, ce qui explique d’ailleurs que ceux qui ne sentent pas grand-chose pensent peu. Athéisme ? Mais non, il y a bel et bien des dieux, mais ils vivent, indestructibles et bienheureux, dans des« intermondes ». Ils ne s’occupent pas des humains, mais les mortels peuvent arriver, par la pensée, jusqu’à eux. Cet Épicure se prend donc pour un dieu ? Il va jusqu’à soutenir cette fanfaronnade, cette insupportable rodomontade ? Écoutez-le, il va décidément très mal : « Souviens-toi que, tout en ayant une nature mortelle et disposant d’un temps limité, tu t’es élevé, grâce aux raisonnements sur la nature, jusqu’à l’illimité et l’éternité, et que tu as observé ce qui est, ce qui sera et ce qui a été. »

Ici, les philosophes se déchaînent : Épicure (dont nous ne connaissons l’oeuvre qu’en partie) est scandaleux, ignare, débauché, voleur, menteur, immoral, bâfreur, dépensier, plagiaire, habitué des prostituées, mégalomane. Le christianisme ira jusqu’à le traiter de porc, ce qui est tout à son honneur. « Les pourceaux d’Épicure » reste une formule célèbre. Diogène Laërce, dans ses « Vies et doctrines des philosophes illustres », grâce à qui nous lisons ce grand dérangeur, rapporte ces insultes, et conclut sobrement : « Voilà ce que des écrivains ont osé dire d’Épicure, mais tous ces gens-là sont des fous. »

Les fous, apparemment normaux mais totalitaires en puissance, veulent que nous soyons soumis à la peur de la mort. Or : « Habitue-toi à penser que la mort n’est rien pour nous, puisque le bien et le mal n’existent que dans la sensation. D’où il suit qu’une connaissance exacte de ce fait que la mort n’est rien pour nous nous permet de jouir de cette vie mortelle, en évitant d’y ajouter une idée de durée éternelle et en nous enlevant le regret de l’immortalité. Car il n’y a rien de redoutable dans la vie pour qui a compris qu’il n’y a rien de redoutable dans le fait de ne plus vivre. Celui qui déclare craindre la mort non pas parce qu’une fois venue elle est redoutable, mais parce qu’il est redoutable de l’attendre est donc un sot. » Plus net : « La nécessité est un mal, mais il n’y a aucune nécessité de vivre avec la nécessité. »

La grande chance d’Épicure est d’avoir suscité un poète de génie : Lucrèce, et son « De natura rerum ». Là encore, que d’histoires ! Saint Jérôme nous assure qu’il est devenu fou sous l’effet d’un philtre d’amour, et qu’il s’est suicidé à l’âge de 43 ans. C’était fatal : Lucrèce fait d’Épicure le vainqueur de la religion, cette surveillance du haut du ciel, cette fausse tête « horrible » qui ne peut qu’entraîner des crimes. Il dédie ses vers à Vénus, « plaisir des hommes et des dieux ». Son charme agit partout, dans les fleurs, le rire de la mer, les oiseaux, la musique, « les semences innombrables dans l’univers profond ». Épicure a, le premier, brisé les verrous serrés des portes de la nature, et « a parcouru le tout immense par l’âme et par l’esprit ». C’est donc le libérateur par excellence, un vrai dieu, incompatible avec une petite monnaie « hédoniste ». Lucrèce dit et redit son enthousiasme, tout en déroulant les lois qui règlent tous les phénomènes, des astres à l’ouïe ou à la vue. Il finira, sans trembler, par décrire la peste d’Athènes, les ravages de la maladie, l’amoncellement public des cadavres : « Alors la religion des dieux et leur puissance n’étaient pas d’un grand poids. Car la douleur présente dépassait tout. » La connaissance du plaisir n’est rien s’il n’y a pas, aussi, une connaissance de la douleur. Mais voici le quadruple remède : rien à craindre de la divinité, rien à redouter de la mort, on peut atteindre le bonheur, on peut supporter la douleur. Si la douleur est trop vive, la mort y met fin, et, de toute façon, la porte du suicide est ouverte.

Lucrèce a des accents inouïs, sa certitude est entière (on retrouve cette même fièvre chez Dante ou Lautréamont) : « Je marche là où personne n’a jamais marché, joie d’approcher aux sources inviolées, joie de cueillir des fleurs neuves pour en faire ma couronne. » Épicure a fait jaillir la lumière des ténèbres, c’est le découvreur du monde, ses écrits sont « des paroles d’or », grâce à elles, les terreurs de l’âme s’enfuient. « Je vois à travers le vide tout entier s’accomplir les choses. » La puissance des dieux apparaît dans les forces du temps immense, apparaissent aussi les « séjours de paix ». Cette grande paix de la vraie pensée, au milieu des tourbillons et dans l’oeil des cyclones, est finalement un mystère éprouvé.

Malgré la censure, Épicure et Lucrèce ont pénétré dans l’Histoire. On les retrouve, plus ou moins sous le manteau, à la Renaissance. Il suffit ensuite de citer les noms de Montaigne, de Molière (qui aurait traduit le « De natura »), de Sade et, logique, du jeune Marx. Épicure aujourd’hui, sur une planète envahie par le contrôle constant des simulacres ? On peut penser qu’il serait un spectateur impassible devant ce déluge d’images et qu’il ferait même un pacte faustien méprisant, en connaissance de cause, avec l’illusion. Par-delà le bien et le mal, donc,comme Nietzsche, grand admirateur d’Épicure. Qu’est-ce que « Généalogie de la morale » sinon un acte suprême d’affranchissement ? Le Spectacle n’est rien, il n’y a pas lieu de s’en indigner le moins du monde. Restons maintenant avec La Fontaine, dans ce fervent hommage à Épicure : « Volupté, volupté, qui fut jadis maîtresse / Du plus bel esprit de la Grèce, / Ne me dédaigne pas, viens-t’en loger chez moi, / Tu n’y seras pas sans emploi. »

Philippe Sollers, Le N.O. du 21-10-10.

Les Épicuriens

Les Épicuriens

Trad. du grec ancien et du latin par un collectif de traducteurs. Édition publiée sous la direction de Daniel Delattre et Jackie Pigeaud avec la collaboration d’Agathe Antoni, Clara Auvray-Assayas, Jacques Boulogne, Jacques Brunschwig, Christophe Darras, Joelle Delattre-Biencourt, Tiziano Dorandi, Julie Giovacchini, José Kany-Turpin, Carlos Levy, Annick Monet, Pierre-Marie Morel, Robert Muller, Laurent Pernot, Jean-Louis Poirier, David N. Sedley et Voula Tsouna

Parution le 21 Octobre 2010

Bibliothèque de la Pléiade, n° 564, 1552 pages

« Diseur d’obscénités » pour Épictète, « pourceau » pour d’autres, Épicure a suscité des débats acharnés. Appel à la libération individuelle vis-à-vis des craintes et des illusions, attaque en règle de la superstition, sa philosophie était peut-être trop novatrice. Elle passa à la postérité grâce au De rerum natura de Lucrèce, et à la Vie d’Épicure de Diogène Laërce qui retranscrit les Abrégés philosophiques du maître et ses Maximes capitales – avant que la découverte, à Herculanum, d’une bibliothèque philosophique ne fasse resurgir d’autres écrits épicuriens. Ce volume s’ouvre sur l’indispensable témoignage de Diogène Laërce, puis il offre, pour la première fois en français, une traduction des fragments retrouvés de La Nature d’Épicure. Suivent les recueils de témoignages et de fragments relatifs aux disciples de la première génération (Métrodore, Hermarque…), dans une présentation identique à celle du volume que la Pléiade a consacré aux Présocratiques. Des disciples du Jardin qui fleurirent au tournant des IIe-Ier siècles avant notre ère, on donne les quelques textes, de Zénon de Sidon, de Philodème, qui nous sont parvenus, et bien entendu le poème de Lucrèce, ici publié dans une nouvelle traduction. En contrepoint s’impose le témoignage de Cicéron, un des principaux détracteurs de l’épicurisme. Enfin, on s’attache à l’épicurisme des Ier-IIIe siècles, connu surtout à travers des témoignages (Plutarque, Sénèque, Galien). Le volume se clôt sur Diogène d’Œnoanda qui voulut donner à lire aux habitants de sa cité les préceptes épicuriens en les gravant sur un mur. Ainsi nous est restituée la philosophie épicurienne, avec laquelle s’est constituée toute une dimension de la modernité.

Lire la recension dans les Cahiers philosophiques.

Buste d’Epicure. Musées du Capitole, Rome

Crédits : Leemage/Corbis - Getty. ZOOM : cliquer sur l’image.

« Ici, les philosophes se déchaînent », écrit Sollers. Pas tous. Aux antipodes de Sollers : Michel Onfray. Aujourd’hui, mais pas toujours [8]. C’est dans le premier volume de sa « contre-histoire de la philosophie » — lue par moi avec beaucoup d’intérêt et écouté sur France Culture pendant la canicule de 2003 — que Michel Onfray, matérialiste revendiqué, parle d’Épicure (Fayard, 2006, p. 177-224 : Épicure et le « plaisir suprême »). Vous pouvez aussi écouter les interventions d’Onfray sur Épicure et l’épicurisme dans Contre-histoire de la philosophie, vol. 2-1 : l’archipel pré-chrétien II. Dans un entretien de 2012, Onfray revient sur sa rencontre avec le penseur grec.

Les sagesses antiques

Michel Onfray

Interview réalisée par Patrick de Méritens pour Le Figaro, le 27 juillet 2012

Patrice de Méritens : Comment s’est opérée votre rencontre avec Epicure ?

Michel Onfray : Je l’ai rencontré en biais, par Lucrèce, avec Lucien Jerphagnon qui fut mon maître à l’université de Caen [9]. Il donnait un cours sur De la nature des choses, qui décrit le monde selon les principes d’Epicure. Ce fut un réel coup de foudre. D’abord parce que le cours réunissait une poignée d’étudiants, probablement moins de dix, et qu’il donnait l’impression d’une réunion de disciples contemporains du maître. Lucien Jerphagnon avait un grand talent de tribune et l’on pouvait réellement croire qu’il était ce qu’il disait, à savoir, un sage antique, plutôt stoïcien, (plus tard, il serait plotinien, puis augustinien…) qui venait de déposer sa toge dans son bureau pour éviter d’attirer l’attention de ses collègues trop jaloux, un vêtement qu’il ne manquerait pas d’endosser à nouveau une fois sorti de la faculté… Je retenais que la philosophie pouvait être vécue, qu’elle pouvait n’être pas qu’une péroraison doctorale, qu’il ne servait à rien de lire et méditer un texte si on ne le vivait pas ensuite au quotidien.

Ce fut un coup de foudre pour une seconde raison car, formaté au christianisme depuis ma plus tendre enfance, j’étais écartelé entre ce qui me semblait alors une contradiction, mais qui s’est trouvée résolue dès les premières séances : comment un athée pouvait-il être moral ? Il ne m’était pas venu à l’idée – mais, si l’on me permet une excuse, je n’avais pas 20 ans – qu’on pouvait ne pas croire en Dieu et, en même temps, pratiquer le bien et rejeter le mal ! L’association de la morale à la religion chrétienne et celle de l’athéisme à l’immoralisme étaient des lieux communs. Lucrèce m’a permis de m’en défaire. Il expliquait, en effet, ce qui est bien, ce qui est mal, il affirmait l’existence de dieux divers et multiples, matériels, et ajoutait qu’ils se moquaient éperdument des hommes… Je découvrais que le christianisme pouvait être une parenthèse, un moment dans l’histoire, mais pas toute l’histoire. Dès lors, on pouvait imaginer une sortie du christianisme en étudiant les pensées pré-chrétiennes. Lucrèce devenait un bâton de dynamite dans une église…

P.M : C’est essentiellement grâce à Lucrèce que nous connaissons la pensée d’Epicure, dont les écrits furent systématiquement éliminés – nous y viendrons. Mais d’abord, quels ont les critères pour se reconnaître et s’affirmer épicurien ?

M.O : Epicure avait le sens des raccourcis. Les écoles qui se réclamaient de lui étaient très nombreuses dans le bassin méditerranéen. Il rédigeait des résumés pour ces communautés. Les trois lettres qui nous restent sont des résumés de sa pensée – notamment sa lettre à Ménécée, qui constitue une synthèse de sa morale. Il résumait aussi ses résumés dans des formules… Ainsi avec le tetrapharmakon, le quadruple remède. Quiconque voulait être épicurien, quiconque veut l’être encore aujourd’hui, doit être convaincu de quatre choses.

La première : les dieux ne sont pas à craindre – multiples, constitués de matière comme tout ce qui existe, ils se trouvent dans les intermondes, aux points de jonction entre les mondes qui sont multiples, et ne s’occupent pas du tout de ce que sont et font les hommes.

La deuxième : la mort n’est pas à craindre – quand je suis là, elle n’y est pas ; quand elle est là, je n’y suis plus, je n’ai donc rien à craindre : je ne la verrai pas, je ne fais que m’angoisser d’une idée. La mort est pénible car on la présentifie. On lui donne alors un pouvoir qu’il ne faut pas lui donner. Je ne dois pas polluer ma vie présente par la crainte d’une chose à venir, la mort est une représentation contre laquelle je ne peux lutter.

La troisième : la souffrance est supportable – si elle n’a pas raison de moi, je peux la supporter, si elle a raison de moi, le problème ne se pose plus. En dehors d’une réelle part objective, la souffrance est une représentation subjective sur laquelle je peux travailler.

La quatrième : le bonheur est possible – il réside dans le ventre, dit Epicure, et l’incapacité à comprendre cette phrase est l’origine du malentendu le plus grave. L’épicurisme serait une philosophie du ventre, donc du bas-ventre ! Or Epicure dit : le ventre est le lieu des désirs, les désirs sont de trois ordres : naturels et nécessaires quand ils sont communs aux animaux et aux hommes et que, ne pas les satisfaire, conduit à la mort – boire et manger ; naturels et non nécessaires quand ils sont communs aux hommes et aux animaux, mais qu’on ne peut pas les satisfaire sans en mourir – la sexualité, par exemple ; non naturels et non nécessaires, ils sont le privilège des hommes – désir de posséder, désir des honneurs, désir de richesses, de réputation, etc.

Epicure explique que, pour connaître le bonheur, il ne faut satisfaire que les désirs naturels et nécessaires : boire quand on a soif, manger quand on a faim, pour apaiser la douleur que sont la soif et la faim. Mais pas avec un sauternes millésimé ni avec du foie gras : avec de l’eau et du pain. On raconte qu’Epicure fit un jour bombance d’un petit pot de fromage offert par ses amis… Supprimer la souffrance que sont la faim et la soif par le pain et l’eau, voilà l’absence de trouble, l’ataraxie ; c’est le bonheur auquel Epicure invite ses disciples…

Un épicurien contemporain peut réactualiser ce tetrapharmakon : dieu n’existe pas, il n’y a donc rien à craindre de ce côté-là ; la mort n’est pas à craindre – elle est, Epicure avait raison, la fin d’un agencement qui portait notre nom, mais les atomes continuent à être ; la souffrance est supportable – on peut en effet agir par la volonté sur la part de représentation qu’est toujours une douleur en dehors de sa part objective ; le bonheur est possible, il suffit de se concentrer sur l’être, la construction de soi comme une subjectivité libre et tenir l’avoir pour quantité négligeable – les honneurs, la réputation, les richesses, le pouvoir…

P.M : Pourquoi Epicure fut-il victime de cette conspiration qui finit par le traiter de « pourceau » ?

M.O : On a beaucoup écrit sur l’épicurisme, mais quasiment rien sur la destruction du corpus épicurien par plusieurs siècles de christianisme. Le lieu commun dominant dans l’historiographie chrétienne a été récemment repris par Paul Veyne dans Quand notre monde est devenu chrétien. Le professeur au Collège de France affirme en effet, contre toute vérité historique, qu’en dehors de toute violence, le triomphe du christianisme s’explique par le contenu de cette religion qui est d’amour, par le rayonnement de son Seigneur et par sa conception sublime du monde ! Pour se convaincre du contraire, lisons l’excellent livre de Benjamin Gras, La Destruction du paganisme dans l’Empire romain (ouvrage édité par ses soins chez Publibook – on comprend qu’aucun éditeur ne prenne le risque de cette vérité…) On y apprend en effet de façon extrêmement documentée que le christianisme, pour s’imposer, a eu recours au mensonge, à la ruse, à la violence, à la brutalité, au vandalisme.

Les philosophes dont la pensée était compatible avec le christianisme ont été privilégiés : l’idéalisme de Platon et des platoniciens, la métaphysique d’Aristote et des aristotéliciens, le dolorisme et l’idéal ascétique stoïcien. En revanche, tout ce qui était incompatible avec le christianisme a été persécuté : fermeture d’écoles philosophes, destruction de bibliothèques, persécution des philosophes (Hypathie d’Alexandrie est lapidée par les chrétiens au début du Vème siècle…). L’épicurisme a évidemment fait les fais de cette persécution : cette école enseigne en effet qu’il existe une multiplicité de dieux matériels, que le plaisir est la racine de la morale, qu’il n’y a pas de péché, que nous ne sommes qu’atomes agencés, qu’il ne faut pas avoir peur de la mort car il n’y a pas d’âme immatérielle susceptible de subir la loi d’un dieu unique… On comprend que les 300 livres d’Epicure, mais aussi les autres livres des matérialistes de l’Antiquité, aient disparu de la circulation. Il ne nous reste que trois lettres et quelques sentences d’Epicure. Ces trois lettres ont échappé à la furie des inquisiteurs chrétiens parce qu’elles sont perdues dans une grosse histoire de la philosophe écrite par Diogène Laërte. Sans cela, les chrétiens auraient rayé de la carte philosophique toute la production épicurienne.

De leur vivant, l’autodafé n’étant pas possible, il y eut une façon de combattre cette école philosophique pour ses opposants : la calomnie, c‘est toujours une bonne façon de faire aujourd’hui pour empêcher de lire les œuvres d’un philosophe qui gêne et de débattre de ses thèses sur le fond… Il suffisait de faire d’Epicure un débauché qui prostituait des femmes, un goinfre qui vomissait pour recommencer à boire et à manger comme un glouton, un hypocrite qui enseignait l’ascèse mais pratiquait l’orgie et vivait dans le luxe, pour discréditer une œuvre aux antipodes de ces calomnies.

Ce sont les stoïciens qui, école concurrente, ont caricaturé l’épicurisme pour imposer leur leadership dans le champ intellectuel contemporain – s’il faut parler comme Bourdieu… Dans les campagnes politiques pour le Sénat, il était facile de discréditer l’adversaire en le présentant comme un pourceau… Le pourceau d’Epicure est une insulte de guerre stoïcienne. Il faudra un prêtre éclairé, Gassendi, pour réhabiliter la figure et l’œuvre d’Epicure au XVIIème siècle dans un très beau Vie et mœurs d’Epicure qui entame un rapprochement entre Epicure et le Christ, une proximité qu’on trouve également chez Erasme et Montaigne…

P.M : Nietzsche ne voyait-il pas dans l’épicurisme un pré-christianisme païen sans notion de péché ?

Michel Onfray : Nietzsche sort de son premier temps biographique wagnérien par Epicure avant d’entrer dans un troisième temps qui sera celui du surhomme. Epicure incarne un moment de paix, de sérénité. L’Italie après l’Allemagne, Gênes après Bayreuth, le soleil méditerranéen après les brumes germaniques… A cette époque, il souhaite créer une communauté philosophique dans un genre de ferme qu’il cherche à acheter avec sa sœur. Il souhaite une autonomie de vie, l’invention et la pratique de nouvelles possibilités d’existence. Il vise la frugalité, il envisage même de créer un potager. Il souhaite un « cloître pour esprits libres » dans lequel se formeraient les formateurs d’une humanité post-chrétienne dans laquelle le souverain bien serait l’ataraxie, l’absence de souffrances, de douleurs, un genre d’eudémonisme – le bonheur comme souverain bien – dont le modèle se trouve dans la lumière des peinture de Claude Gellée, dit le Lorrain. L’épicurisme, c’est la philosophie qui se contente du réel donné, qui ne vit pas dans, par et pour les arrière-mondes, qui sait qu’il n’y a qu’un seul monde et qu’il est de pure immanence. Pas de péché chrétien accroché à un mythologie fantasque, mais juste une faute existentielle : passer à côté de sa vie, car nous n’en avons qu’une….

P.M : Expliquez-nous le Jardin d’Epicure, qu’on pourrait décrire comme l’anti-République de Platon.

M.O : Le Jardin d’Epicure accueille tout le monde : les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, les étranges, les métèques (les étrangers domiciliés), les non-citoyens. Epicure pense qu’on n’a pas besoin d’être un homme, citoyen parce que fils de citoyen, jeune, pour faire de la philosophie, au contraire de Platon qui sélectionne ses disciples pour en faire des hommes de pouvoir. Epicure veut une communauté philosophe heureuse dans la cité, à part, comme une microsociété qui résiste à la société par trop corrompue. Platon veut transformer la cité de façon aristocratique pour réaliser une société dans laquelle le philosophe roi se trouve au sommet, alors que les travailleurs produisent à la base pour nourrir la classe des soldats qui empêche le peuple de défaire son roi… Epicure est à la base de toute démocratie future, Platon de tout totalitarisme : Karl Popper montre bien dans La Société ouverte et ses ennemis comment le philosophe de la République pose les bases du socialisme des barbelés du XXème siècle… Epicure est le penseur qui donne les moyens de résister à tous les totalitarismes possibles…

P.M : En quoi l’épicurisme s’inscrit-il dans notre Occident moderne ?

M.O : L’épicurisme a toujours été la philosophie de la résistance aux modèles dominants qui sont idéalistes, spiritualistes. Le pouvoir en place légitime sa puissance en invoquant un arrière-monde dans lequel s’enracinerait la souveraineté. Epicure propose une théorie du contrat immanent pour fonder une politique. L’idéalisme est le compagnon de route de la théocratie ; l’épicurisme, celui de la démocratie. Aucun dictateur ne peut se réclamer d’Epicure ou de l’épicurisme – il invite toujours au sang et aux larmes, aux efforts et à la rigueur. Hier et aujourd’hui, Platon est le philosophe des amateurs de tyrannie, Epicure celui des amoureux de la « liberté libre », pour parler comme Rimbaud…

Propos recueillis par Patrice de Méritens. michelonfray.com.

La philosophie d’Epicure | Conférence de Michel Onfray

Conférence donnée par Michel Onfray dans le cadre de son université populaire, et consacrée à la pensée philosophique d’Épicure.

Épicure est un philosophe grec, né à la fin de l’année 342 av. JC ou au début de l’année 341 av. JC et mort en 270 av. JC. Il est le fondateur de l’épicurisme, l’une des plus importantes écoles philosophiques de l’Antiquité.

La philosophie d’Epicure est une philosophie de l’ataraxie. Ce mot vient du grec et signifie « absence de troubles ». Ce terme apparaît d’abord chez Démocrite et désigne la tranquillité de l’âme ou encore la paix de cette dernière résultant de la modération et de l’harmonie de l’existence. L’ataraxie devient ensuite le principe du bonheur (eudaimonia) dans l’épicurisme et le stoïcisme, et provient d’un état de profonde quiétude, découlant de l’absence de tout trouble ou douleur.

Pilier hermaïque représentant Épicure adossé à son disciple Métrodore de Lampsaque (le jeune).

Marbre du Pentélique, œuvre romaine d’époque impériale. Découvert à Rome.

Le Louvre. ZOOM : cliquer sur l’image.

Lettre à Ménécée [10]

Épicure à Ménécée, salut,

Quand on est jeune il ne faut pas remettre à philosopher, et quand on est vieux il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n’est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l’âme. Or celui qui dit que l’heure de philosopher n’est pas encore arrivée ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dirait que l’heure d’être heureux n’est pas encore venue pour lui ou qu’elle n’est plus. Le jeune homme et le vieillard doivent donc philosopher l’un et l’autre, celui-ci pour rajeunir au contact du bien, en se remémorant les jours agréables du passé ; celui-là afin d’être, quoique jeune, tranquille comme un ancien en face de l’avenir. Par conséquent il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur puisque, lorsqu’il est à nous, nous avons tout, et que, quand il nous manque, nous faisons tout pour l’avoir.

Attache-toi donc aux enseignements que je n’ai cessé de te donner et que je vais te répéter ; mets-les en pratique et médite-les, convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre. Commence par te persuader qu’un dieu est un animal immortel et bienheureux, te conformant en cela à l’anticipation du dieu qui est gravée en toi. N’attribue jamais à un dieu rien qui soit en opposition avec l’immortalité ni en désaccord avec la béatitude ; mais regarde-le toujours comme possédant tout ce que tu trouveras capable d’assurer son immortalité et sa béatitude. Car les dieux existent, attendu que nous connaissons leur existence par une intuition évidente. Mais, quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule le croit. Et celui-là n’est pas impie qui nie les dieux de la foule, c’est celui qui attribue aux dieux ce que leur prêtent les opinions de la foule. Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des anticipations, mais bien des présomptions fausses. Et ces imaginations fausses font que les dieux sont pour les méchants la source des plus grands maux comme, d’autre part, les opinions vraies sur les dieux font que les dieux sont pour les bons la source des plus grands biens [11]. Mais la multitude, incapable de se déprendre de ce qui est chez elle et à ses yeux le propre de la vertu, n’accepte que des dieux conformes à cet idéal et regarde comme absurde tout ce qui s’en écarte.

Prends l’habitude de penser que la mort n’est rien pour nous. Car tout bien et tout mal résident dans la sensation : or la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n’est rien pour nous, nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d’une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l’immortalité. (125) Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie, pour qui a vraiment compris que hors de la vie il n’y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre, non pas parce qu’elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu’il est douloureux de l’attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l’attente d’une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence.

Ainsi celui de tous les maux qui nous donne le plus d’horreur, la mort, n’est rien pour nous, puisque, tant que nous existons nous-mêmes, la mort n’est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n’existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu’elle n’a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude tantôt fuit la mort comme le pire des maux, tantôt l’appelle comme le terme des maux de la vie. (126) Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie et il n’a pas peur non plus de ne plus vivre : car la vie ne lui est pas à charge, et il n’estime pas non plus qu’il y ait le moindre mal à ne plus vivre. De même que ce n’est pas toujours la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable, pareillement ce n’est pas toujours la plus longue durée qu’on veut recueillir, mais la plus agréable. Quant à ceux qui conseillent aux jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien finir, leur conseil est dépourvu de sens, non seulement parce que la vie a du bon même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu’un. On fait pis encore quand on dit qu’il est bien de ne pas naître, ou, « une fois né, de franchir au plus vite les portes de l’Hadès ».(127) Car si l’homme qui tient ce langage est convaincu, comment ne sort-il pas de la vie ? C’est là en effet une chose qui est toujours à sa portée, s’il veut sa mort d’une volonté ferme. Que si cet homme plaisante, il montre de la légèreté en un sujet qui n’en comporte pas. Rappelle-toi que l’avenir n’est ni à nous ni pourtant tout à fait hors de nos prises, de telle sorte que nous ne devons ni compter sur lui comme s’il devait sûrement arriver, ni nous interdire toute espérance, comme s’il était sûr qu’il dût ne pas être.

Il faut se rendre compte que parmi nos désirs les uns sont naturels, les autres vains, et que, parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps, les autres pour la vie même. Et en effet une théorie non erronée des désirs doit rapporter tout choix et toute aversion à la santé du corps et à l’ataraxie de l’âme, puisque c’est là la perfection même de la vie heureuse. (128) Car nous faisons tout afin d’éviter la douleur physique et le trouble de l’âme. Lorsqu’une fois nous y avons réussi, toute l’agitation de l’âme tombe, l’être vivant n’ayant plus à s’acheminer vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose pour parfaire le bien-être de l’âme et celui du corps. Nous n’avons en effet besoin du plaisir que quand, par suite de son absence, nous éprouvons de la douleur ; et quand nous n’éprouvons pas de douleur nous n’avons plus besoin du plaisir. C’est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. (129) En effet, d’une part, le plaisir est reconnu par nous comme le bien primitif et conforme à notre nature, et c’est de lui que nous partons pour déterminer ce qu’il faut choisir et ce qu’il faut éviter ; d’autre part, c’est toujours à lui que nous aboutissons, puisque ce sont nos affections qui nous servent de règle pour mesurer et apprécier tout bien quelconque si complexe qu’il soit. Mais, précisément parce que le plaisir est le bien primitif et conforme à notre nature, nous ne recherchons pas tout plaisir, et il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup de plaisirs, savoir lorsqu’ils doivent avoir pour suite des peines qui les surpassent ; et, d’autre part, il y a des douleurs que nous estimons valoir mieux que des plaisirs, savoir lorsque, après avoir longtemps supporté les douleurs, il doit résulter de là pour nous un plaisir qui les surpasse. Tout plaisir, pris en lui-même et dans sa nature propre, est donc un bien, et cependant tout plaisir n’est pas à rechercher ; pareillement, toute douleur est un mal, et pourtant toute douleur ne doit pas être évitée. (130) En tout cas, chaque plaisir et chaque douleur doivent être appréciés par une comparaison des avantages et des inconvénients à attendre. Car le plaisir est toujours le bien, et la douleur le mal ; seulement il y a des cas où nous traitons le bien comme un mal, et le mal, à son tour, comme un bien. C’est un grand bien à notre avis que de se suffire à soi-même, non qu’il faille toujours vivre de peu, mais afin que si l’abondance nous manque, nous sachions nous contenter du peu que nous aurons, bien persuadés que ceux-là jouissent le plus vivement de l’opulence qui ont le moins besoin d’elle, et que tout ce qui est naturel est aisé à se procurer, tandis que ce qui ne répond pas à un désir naturel est malaisé à se procurer. En effet, des mets simples donnent un plaisir égal à celui d’un régime somptueux si toute la douleur causée par le besoin est supprimée, (131) et, d’autre part, du pain d’orge et de l’eau procurent le plus vif plaisir à celui qui les porte à sa bouche après en avoir senti la privation. L’habitude d’une nourriture simple et non pas celle d’une nourriture luxueuse, convient donc pour donner la pleine santé, pour laisser à l’homme toute liberté de se consacrer aux devoirs nécessaires de la vie, pour nous disposer à mieux goûter les repas luxueux, lorsque nous les faisons après des intervalles de vie frugale, enfin pour nous mettre en état de ne pas craindre la mauvaise fortune. Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs des voluptueux inquiets, ni de ceux qui consistent dans les jouissances déréglées, ainsi que l’écrivent des gens qui ignorent notre doctrine, ou qui la combattent et la prennent dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste, pour le corps, à ne pas souffrir et, pour l’âme, à être sans trouble. (132) Car ce n’est pas une suite ininterrompue de jours passés à boire et à manger, ce n’est pas la jouissance des jeunes garçons et des femmes, ce n’est pas la saveur des poissons et des autres mets que porte une table somptueuse, ce n’est pas tout cela qui engendre la vie heureuse, mais c’est le raisonnement vigilant, capable de trouver en toute circonstance les motifs de ce qu’il faut choisir et de ce qu’il faut éviter, et de rejeter les vaines opinions d’où provient le plus grand trouble des âmes. Or, le principe de tout cela et par conséquent le plus grand des biens, c’est la prudence. Il faut donc la mettre au-dessus de la philosophie même, puisqu’elle est faite pour être la source de toutes les vertus, en nous enseignant qu’il n’y a pas moyen de vivre agréablement si l’on ne vit pas avec prudence, honnêteté et justice, et qu’il est impossible de vivre avec prudence, honnêteté et justice si l’on ne vit pas agréablement. Les vertus en effet, ne sont que des suites naturelles et nécessaires de la vie agréable et, à son tour, la vie agréable ne saurait se réaliser en elle-même et à part des vertus.

(133) Et maintenant y a-t-il quelqu’un que tu mettes au-dessus du sage ? Il s’est fait sur les dieux des opinions pieuses ; il est constamment sans crainte en face de la mort ; il a su comprendre quel est le but de la nature ; il s’est rendu compte que ce souverain bien est facile à atteindre et à réaliser dans son intégrité, qu’en revanche le mal le plus extrême est étroitement limité quant à la durée ou quant à l’intensité ; il se moque du destin, dont certains font le maître absolu des choses. Il dit d’ailleurs que, parmi les événements, les uns relèvent de la nécessité, d’autres de la fortune, les autres enfin de notre propre pouvoir, attendu que la nécessité n’est pas susceptible qu’on lui impute une responsabilité, que la fortune est quelque chose d’instable, tandis que notre pouvoir propre, soustrait à toute domination étrangère, est proprement ce à quoi s’adressent le blâme et son contraire.(134) Et certes mieux vaudrait s’incliner devant toutes les opinions mythiques sur les dieux que de se faire les esclaves du destin des physiciens, car la mythologie nous promet que les dieux se laisseront fléchir par les honneurs qui leur seront rendus, tandis que le destin, dans son cours nécessaire, est inflexible ; il n’admet pas, avec la foule, que la fortune soit une divinité – car un dieu ne fait jamais d’actes sans règles –, ni qu’elle soit une cause inefficace : il ne croit pas, en effet, que la fortune distribue aux hommes le bien et le mal, suffisant ainsi à faire leur bonheur et leur malheur, il croit seulement qu’elle leur fournit l’occasion et les éléments de grands biens et de grands maux ; (135) enfin il pense qu’il vaut mieux échouer par mauvaise fortune, après avoir bien raisonné, que réussir par heureuse fortune, après avoir mal raisonné – ce qui peut nous arriver de plus heureux dans nos actions étant d’obtenir le succès par le concours de la fortune lorsque nous avons agi en vertu de jugements sains.

Médite donc tous ces enseignements et tous ceux qui s’y rattachent, médite-les jour et nuit, à part toi et aussi en commun avec ton semblable. Si tu le fais, jamais tu n’éprouveras le moindre trouble en songe ou éveillé, et tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car un homme qui vit au milieu de biens impérissables ne ressemble en rien à un être mortel.

Epicure, La Lettre à Ménécée 1

Le Gai savoir par Raphaël Enthoven, 26/01/2014.

Émission en partenariat avec Philosophie Magazine qui consacre un dossier spécial à Epicure dans son numéro de janvier 2014.

Il est de ces temps, dit Jean Salem, où la liberté a déserté jusqu’aux rêves des hommes, où seul un luxe dispendieux distrait les riches de leur ennui et dissimule le dénuement du plus grand nombre, où l’artiste complique et surcharge son oeuvre, travaillant à sa grâce plus qu’à sa beauté. Le temps auquel vécut Epicure est précisément de ceux-là.

La dislocation, au Quatrième siècle, des conquêtes d’Alexandre-le Grand, les lambeaux d’un empire immense que se disputent ses anciens lieutenants, le cadavre de l’empereur lui-même outragé... tout cela renseigne sur l’impasse à laquelle nous conduisent des désirs illimités, et sur la nécessité, quand la cité cesse d’être l’état, de s’affranchir des mouches de la place publique pour, entre amis, cultiver son jardin.

A la lecture : Raphaël Enthoven et Paola Raiman

A la réalisation : Luc-Jean Reynaud

Epicure et le plaisir, avec Jean Salem

Le Régime des passions par Raphaël Enthoven, 13/07/2014.

avec Jean Salem.

Textes lus par Julie-Marie Parmentier et Georges Claisse.

Jamais il n’est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l’âme.

C’est de ne pas méditer sur les causes de leur malheur que toi, l’homme, tu peux souffrir. Tes extravagances provoquent chez toi les plus grandes douleurs. La peur de la mort place l’angoisse et le malheur à l’intérieur même de ta vie. Comment guérir les maux de ton l’âme ? Le plaisir épicurien est tout le contraire d’un libre débordement des passions. Il est le résultat d’un exercice de mesure par lequel tu décideras quoi t’autoriser, et quoi t’interdire. Vivre bien est un art qu’il te faut pratiquer pour comprendre ce que ta vie a d’impérissable. Alors seulement, « tu vivras comme un dieu parmi les hommes » (Lettre à Ménécée).

Tel un dieu parmi les hommes : l’éthique d’Epicure

Tel un dieu parmi les hommes : l’éthique d’Epicure

Vrin, 1994

Tel un dieu parmi les hommes… Ainsi Épicure décrit-il le bienheureux état qu’il promet à Ménécée, son disciple. Et qu’il promet aussi à tous ceux qui auront pris le soin de s’adonner, en temps utile, à l’étude de la vraie doctrine. Car la vie, d’ordinaire, périt par le délai, et chacun de nous meurt affairé. Selon le sage du Jardin, seules des certitudes irrécusables, touchant à la constitution physique du tout, peuvent nous délivrer de la crainte du sujet de la mort et des dieux. Seule la science du mouvement éternel des atomes errant dans le vide infini peut annihiler la douleur de l’âme et laisser advenir en nous la souveraine félicité, la joie de vivre dont témoignent les enfants et les bêtes, le divin plaisir qui constitue la trame de notre être.

Jean Salem, le spécialiste d’Epicure, de Lucrèce, de Démocrite et de Karl Marx est décédé le 14 janvier 2018, à l’âge de 65 ans. LIRE : Mort du philosophe Jean Salem

Epicure, Lettre à Ménécée

Les Chemins de la philosophie par Adèle Van Reeth, 22/05/2017.

Si la philosophie est avant tout affaire de plaisir, la satisfaction des désirs n’est pourtant pas une mince affaire. Contre la débauche et les excès, suivez Pierre-Marie Morel sur les chemins de la philosophie épicurienne.

Epicure, dans sa lettre à Ménécée, propose une éthique qui prend la forme d’une diététique tant physique que psychologique, dans laquelle le philosophe ne doit pas cesser de jouir, mais jouir sobrement et rationnellement.

TEXTES

Epicure, Lettre à Ménécée, extrait de Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Livre X. Traduction Pierre-Marie Morel, Editions GF, 2009.

« Epicure à Ménécée, salut.

Qu’on ne remette pas la philosophie à plus tard parce qu’on est jeune, et qu’on ne se lasse pas de philosopher parce qu’on se trouve être vieux. Il n’est en effet, pour personne, ni trop tôt ni trop tard lorsqu’il s’agit d’assurer la santé de l’âme. Or, celui qui dit que le moment de philosopher n’est pas encore venu, ou que ce moment est passé, est semblable à celui qui dit, s’agissant du bonheur, que le moment n’est pas encore venu, ou qu’il est passé. Par conséquent, doivent philosopher aussi bien le jeune que le vieillard, celui-ci afin qu’en vieillissant, il reste jeune sous l’effet des biens, par la gratitude qu’il éprouve à l’égard des évènements passés, et celui-là afin que, tout jeune qu’il soit, il soit aussi un ancien par son absence de crainte devant ce qui va arriver. Il faut donc consacrer ses soins à ce qui produit le bonheur, tant il est vrai que, lorsqu’il est présent, nous avons tout, et que, lorsqu’il est absent, nous faisons tout pour l’avoir.

Les recommandations que je t’adresse continuellement, mets-les en pratique et fais en l’objet de tes soins, reconnaissant en elles distinctement les éléments du bien vivre. »

Films

Calmos, réalisé par Bertrand Blier (1976)

Musiques

Georges Moustaki, Dire qu’il faudra mourir un jour

Yvan Robilliard, Offrande

Ludwig Van Beethoven, Quatuor à cordes n°9 en Ut maj op 59 n°3 Menuet

Haendel, Suite n°7

Haydn, Sonate n°11

Jim Reeves, The gods were angry with me

Pour Épicure et les épicuriens, l’affection de plaisir est principe et fin de la vie heureuse. Corrélativement, parce que le plaisir est une fin naturelle, la vie bonne est aussi une vie conforme à la nature. L’attention portée au critère naturel que constitue l’affection est donc la condition première du bonheur.

Pour Épicure et les épicuriens, l’affection de plaisir est principe et fin de la vie heureuse. Corrélativement, parce que le plaisir est une fin naturelle, la vie bonne est aussi une vie conforme à la nature. L’attention portée au critère naturel que constitue l’affection est donc la condition première du bonheur.Pourtant, nous n’y parvenons qu’en raisonnant méthodiquement sur ce qui est véritablement utile, à partir mais aussi au-delà des affections et des inclinations naturelles. L’évidence du plaisir ne guide efficacement la conduite que par la médiation d’un calcul prudent. De plus, la tranquillité de l’âme impose une connaissance, au moins synthétique, de la philosophie naturelle. La recherche du bonheur ne trouve son sens et sa justification que dans l’exercice autonome de la raison et en vertu d’un certain savoir. Autrement dit : comme philosophie. La nature parle immédiatement dans les affects, mais elle ne peut être un guide efficace sans la médiation de la raison. L’artifice de la sagesse est dès lors l’unique moyen qui nous soit donné de vivre conformément à la nature.

Parce que la raison est une médiation nécessaire dans toute forme de relation à la nature, elle accomplit en éthique une tâche analogue à celle qu’elle réalise également dans la découverte et le perfectionnement des techniques, ainsi que dans le domaine de la connaissance, où la sensation fonde l’usage méthodique du raisonnement et des notions.

Ainsi, de la physique à l’éthique, en passant par l’anthropologie, le discours sur les dieux et la théorie de la connaissance, l’épicurisme se construit tout entier sur le jeu subtil de la nature et de la raison.

Épicure, ou la fin du désir

Une Vie, une œuvre

Par Roland Auguet et François Caunac.

Émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 01.01.1990.

Fondateur de l’une des plus importantes écoles de philosophie, la pensée d’Épicure eut une grande portée dans la société de l’époque ainsi qu’une influence dans l’histoire de la philosophie.

Intervenants :

- Jean Brun

- Jean Salem

- Geneviève Rodis-Lewis

ÉPICURE EN CORRÈZE

ÉPICURE EN CORRÈZE

Marcel Conche

Parution :

29/10/2014

« Comment un philosophe a-t-il pu surgir des buissons corréziens ? » C’est avec cette interrogation que Marcel Conche, né en 1922 à Altillac, non loin de Beaulieu-sur-Dordogne, retrouve, « plein d’âge et de raison » comme dit le poète, sa Corrèze natale. Il n’avait pas prévu de revenir habiter ici, sauf peut-être pour y être enterré dans le petit cimetière en pente au pied de l’église qui domine le vallon. Le hasard de la vie – le même hasard qui l’a fait philosophe quand rien ne l’y destinait – en a décidé autrement : en 2009, il entassait dans le coffre de sa Clio ses livres essentiels (Montaigne et puis ses chers Grecs : Parménide, Héraclite, Épicure…) et se réinstallait à la Maisonneuve, la maison de son enfance.

Pour lui, revenir à la Maisonneuve, c’est boucler une boucle. Qu’importe si la maison ne ressemble plus du tout à celle qu’il a connue et aimée enfant. Il a fait sienne la philosophie dépouillée d’Épicure : la voie du bonheur passe par la réalisation des désirs naturels et nécessaires (se nourrir, s’abriter, philosopher), et le dédain des désirs vains (l’argent, la gloire, la gourmandise, la passion amoureuse…).

Où Marcel Conche a-t-il entendu sa vocation philosophique ? Est-ce dans les bois d’Altillac où il se plaît à côtoyer Dionysos ? Est-ce dans le courant de la Dordogne, devant laquelle il médite sur le temps qui passe bien avant d’avoir lu Héraclite ? Est-ce dans le rythme des jours qui lui a donné la lenteur nécessaire à la pensée ? Est-ce là, en Corrèze, malgré l’ennui que lui procure sa « condition paysanne », qu’il a choisi comme une évidence la philosophie naturaliste d’Épicure ?

Alternant souvenirs d’enfance, véritable chronique de la vie paysanne du début du xxe siècle, évocations de ses amours et leçons de philosophie, il se raconte, solitaire, dans un monde où les dieux grecs, les seuls auxquels il croit, parfois se manifestent.

Avant-propos

Épicure en Corrèze : ce titre n’est pas de moi mais de mon éditeur. Je n’aurais jamais osé me comparer à Épicure. Pourtant ce titre n’est pas faux. Ma philosophie est différente de celle d’Épicure, mais ma manière de vivre est semblable à celle des disciples qui entouraient Épicure en son « Jardin ». Né sans doute à Samos (de colons athéniens), Épicure a vécu à Athènes où, en 306 av. J.-C., il a fondé son école appelée « Jardin » (Kèpos). C’était une vaste résidence privée où disciples et familiers formaient autour du « guide » une communauté n’entretenant que peu de contacts avec l’extérieur. Du fait de mon indépendance d’esprit, aurais-je pu être un disciple ? J’en doute, mais j’aurais aimé être un auditeur. Or les épicuriens vivaient très simplement, se bornant à la satisfaction des désirs qu’ils disaient « naturels », et c’est par cette volonté de vie simple et de respect de la nature que je leur ressemble.

En ce sens, c’est l’esprit d’Épicure que je fais revivre en Corrèze, dans cette maison – « la Maisonneuve » – qui fut celle de ma première enfance, et que j’ai retrouvée en juillet 2009, à mon retour de Corse. Car ce que j’ai retrouvé aussi, c’est l’esprit des lieux – champs, prés, vignes, où mes parents, leurs parents, moi-même, avons travaillé, maison que nous avons habitée –, et cet esprit consonne avec celui d’Épicure. Il dit la vie rustique, proche de la nature et de la terre. Mais cette simplicité de vie, alors vécue par nécessité, je veux la vivre par choix : non pas être à la remorque du progrès, mais rester sur place en le laissant aller. Épicure pensait qu’en son temps, l’état de la civilisation était suffisamment avancé afin que l’on ait tout ce qui est nécessaire pour être heureux, et donc que l’on pouvait, chacun pour soi, arrêter la marche du progrès. Or ce qui était vrai à l’époque d’Épicure l’est encore plus aujourd’hui où, dans nos pays, la plupart des gens ont ce qu’il faut pour être heureux – s’ils savent vivre en philosophes. Pour cela, une seule condition est nécessaire : stopper notre dépendance à l’égard du progrès, mettre fin à notre envie de bénéficier des innovations qu’il apporte. C’est ce à quoi je m’évertue. Mais ce qui était facile au temps d’Épicure ne l’est plus aujourd’hui. On peut vivre sans four à micro-ondes mais pas sans téléphone (il faut pouvoir composer le 15). Les apports des avancées technique et technologique nous sont devenus essentiels (perdu dans la campagne, que ferais-je sans ma Clio ?). L’être humain est entraîné par le Fleuve, il ne peut rester sur la berge. Demeure l’inspiration que l’on doit à Épicure : renoncez, nous dit-il, à ce qui n’est pas indispensable – four à micro-ondes, lave-vaisselle, appareil photo numérique, smartphone, e-mails, journaux, télévision, voyages touristiques polluants pour la planète, etc. C’est ce que je fais.

Un philosophe en ses terres avec Marcel Conche

Les Racines du ciel par Frédéric Lenoir et Leili Anvar, 30/11/2014.

Marcel Conche est né en 1922 à Altillac en Corrèze, dans une famille de cultivateurs. Et c’est à Altillac, dans la maison même où il a passé son enfance qu’il nous reçoit avec simplicité et générosité.

Il évoque pour nous son enfance paysanne, sa jeunesse, ses amours, sa passion des livres et de la philosophie, sa tendresse pour les philosophes antiques et pour Montaigne. Il nous parle aussi de son parcours intellectuel, de sa foi dans l’homme, « celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas ».

Son dernier ouvrage Épicure en Corrèze est paru aux éditions Stock.

[2] Cf. Mai 1968 dans le Temps.

[3] Vous pouvez lire la Préface de Marx à sa thèse de doctorat « Différence entre la philosophie de la nature de Démocrite et celle d’Épicure » ICI.

[4] Dante qui met cependant les épicuriens, ces hérétiques, « couchés dans les tombes brûlantes » du 6e cercle de l’Enfer dans le chant X de l’Enfer de sa Divine Comédie :

Épicure avec tous ses disciples

ont leurs cimetières de ce côté

eux qui font mourir les âmes avec les corps.

(traduction Jacqueline Risset) A.G.

[5] Florilège dans Nietzsche : Épicure ou le ventre du philosophe.

[6] Cf. Analyse du tableau.

[7] Je souligne. A.G.

[8] Regardez le Bouillon de culture du 24 mars 2000.

[10] Traduction par Octave Hamelin, Revue de Métaphysique et de Morale, 18, 1910, p. 397-440.

[11] Parce que la connaissance exacte de la nature des dieux nous apprend qu’ils ne sauraient nous faire aucun mal, et nous procure ainsi l’ataraxie, tandis que des opinions fausses sur la nature des dieux font qu’ils deviennent pour nous un sujet d’épouvante perpétuelle (Voir Usener préf., p. XX-XXI. Il faut un point en bas après (...), p.60, I. 10).

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Après Épicure en Corrèze et Héraclite, Fragments recomposés, Marcel Conche publie « L’Infini de la nature ».

Au sein d’une œuvre foisonnante portée par un style d’une rare limpidité, ce volume offre un parcours cohérent et représentatif de la diversité des thèmes abordés par Marcel Conche. Il regroupe ses textes d’historien, fin connaisseur d’Héraclite et d’Épicure, ainsi qu’un ouvrage original sur Montaigne considéré avant tout comme un philosophe de la « conscience heureuse ». Il permet de mieux saisir les jalons fondateurs de sa propre théorie philosophique, où Conche s’attache aussi bien à la question du temps, de la mort, de la souffrance des enfants, du monde et de l’apparence, qu’à celle de son athéisme original et de sa vision profondément naturaliste de l’homme et de son environnement.

Marcel Conche est un « sage », qui a cherché toute sa vie à développer une véritable pensée pratique, préoccupée des normes qui nous aident à bien vivre et nous obligent à respecter la morale, dont il développe une approche peu commune, fondée sur le dialogue entre les hommes. Il a été enfin l’un des premiers philosophes contemporains à se soucier de l’avenir de la nature et à plaider pour sa protection, anticipant l’une des grandes questions de notre temps.

LIRE : « L’Infini de la nature », de Marcel Conche : la chronique « philosophie » de Roger-Pol Droit