On fête cette année le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert à Rouen le 12 décembre 1821.

A cette occasion, France Culture propose, depuis le 12 avril, une programmation spéciale. Récemment, L’Obs « a demandé à une vingtaine d’écrivains français et étrangers si l’auteur de Madame Bovary est leur "patron", et pourquoi [1]. » Nous avons demandé à Sollers, occupé à forger sa légende d’agent secret sur l’île de Ré [2], ce qu’il en pensait. Flaubert, un « patron » ? Que Maupassant ait parfois appelé Flaubert, son aîné de trente ans, « mon bien cher Patron » ou « mon cher Maître » justifie-t-il l’usage d’un terme aussi idéologiquement désuet aujourd’hui ? Il faut relire le Dictionnaire des idées reçues : « Idéologue. Tous les journalistes le sont. » Flaubert n’est ni un patron ni un idéologue ni un moraliste. C’est un écrivain pour qui « ce qui est beau est moral, voilà tout et rien de plus. » (Lettre à Maupassant, février 1880) Ce en quoi Sollers était justifié, dès un entretien de février 1965 que vous découvrirez à la fin de ce dossier, de parler, à propos de son écriture, de la « modernité » de Flaubert. Des années soixante aux années deux mille, quelle constance !

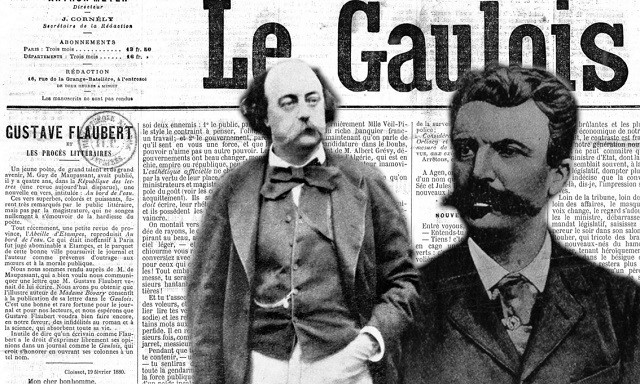

Flaubert par Carjat (collection Bernard Molant).

« La laideur chez les sujets bourgeois doit remplacer

le tragique, parce qu’ils sont incompatibles. »

Lettre de Flaubert à Louise Colet, 29 novembre 1853.

La laideur ? L’élégance, oui ! (A.G.)

ZOOM : cliquer sur l’image.

La rage de Flaubert

« On n’a pas assez insisté, à mon avis, sur la découverte fondamentale de Flaubert, son trait de génie, sa passion, sa rage. Sartre a eu tort d’inventer pour lui le rôle d’"idiot de la famille", alors qu’il aura été le premier à sonder ce continent infini, la Bêtise. De ce point de vue, Flaubert, c’est Copernic, Galilée, Newton : avant lui, on ne savait pas que la Bêtise gouvernait le monde.

"Je connais la Bêtise. Je l’étudie. C’est là l’ennemi. Et même il n’y a pas d’autre ennemi. Je m’acharne dessus dans la mesure de mes moyens. L’ouvrage que je fais pourrait avoir comme sous-titre : Encyclopédie de la Bêtise humaine."

Bêtise de la politique, bêtise de la littérature, bêtise de la critique, médiocrité gonflée à tout va, il faut dire que la fin du XIXe siècle se présente comme un condensé de tous les siècles, ce qui a le don de mettre Flaubert en fureur. Le pouvoir est bête, la religion est bête, l’ordre moral est insupportable, bourgeois ou socialistes sont aussi imbéciles les uns que les autres, et ce qui les unit tous, preuve suprême de la Bêtise, est une même haine de l’Art.

"Qui aime l’Art aujourd’hui ? Personne, voilà ma conviction intime. Les plus habiles ne songent qu’à eux, qu’à leur succès, qu’à leurs éditions, qu’à leurs réclames ! Si vous saviez combien je suis écoeuré souvent par mes confrères ! Je parle des meilleurs."

Il faut lire ici (ou relire) la grande lettre à Maupassant, de février 1880, elle est prophétique. Un programme de purification du passé est en cours sous le nom de moralité, mais en réalité (et nous en sommes là aujourd’hui) par la mise en place d’une conformité fanatique plate. Il faudra, dit Flaubert, supprimer tous les classiques grecs et romains, Aristophane, Horace, Virgile. Mais aussi Shakespeare, Goethe, Cervantes, Rabelais, Molière, La Fontaine, Voltaire, Rousseau. Après quoi, ajoute-t-il, « il faudra supprimer les livres d’histoire qui souillent l’imagination ».

Flaubert voit loin : les idées reçues doivent remplacer la pensée, il y a, au fond de la bêtise, une « haine inconsciente du style », une « haine de la littérature » très mystérieuse, animale, qu’il s’agisse des gouvernements, des éditeurs, des rédacteurs en chef des journaux, des critiques « autorisés ». La société devient une énorme « farce », où, dit-il, « les honneurs déshonorent, les titres dégradent, la fonction abrutit ». »

Voilà ce que Sollers écrivait dans La rage de Flaubert (Le Nouvel Observateur du 20-12-07), en concluant ainsi :

« Autre prophétie pleinement réalisée : "L’importance que l’on donne aux organes uro-génitaux m’étonne de plus en plus." Allons, bon : le sexe lui-même est en train de devenir Bête. »

Vous voulez des exemples ? Ouvrez les journaux. Vous avez l’embarras du choix.

Ici, il faut reproduire la fameuse lettre de Flaubert à Maupassant. Répondant à une demande de ce dernier qui se voit menacé d’un procès, suite à la republication d’un poème contesté dans un journal de province [3], Flaubert, lui répond immédiatement : « Je vais immédiatement écrire la lettre que tu me demandes, mais ça va me prendre toute la journée et peut-être la soirée ? Car, avant tout, il faut y réfléchir ». La lettre, datée du 16/19 février, fut publiée dans Le Gaulois sous le titre « Flaubert et les procès littéraires ». Elle est d’une stupéfiante actualité.

Le Gaulois, 21 février 1880.

ZOOM : cliquer sur l’image.

« GUSTAVE FLAUBERT ET LES PROCÈS LITTÉRAIRES

Un jeune poète, de grand talent et de grand avenir, M. Guy de Maupassant, avait publié, il y a quatre ans, dans la République des lettres (une revue aujourd’hui disparue), une nouvelle en vers intitulées : Au bord de l’eau. […]

Tout récemment, une petite revue de province, l’Abeille d’Etampes, reproduisit Au bord de l’eau. Ce qui était inoffensif à Paris fut jugé abominable à Etampes, et le parquet de cette bonne ville poursuivit le journal et l’auteur comme prévenus d’outrage aux mœurs et à la morale publique.

Nous nous sommes rendu après de M. de Maupassant, qui a bien voulu nous communiquer une lettre que M. Gustave Flaubert venait de lui écrire. »

Lecture (extraits) : Daniel Kenigsberg [4]

[Croisset, 19 février 1880.]

Croisset, 19 [16] février 1880.

Mon cher bonhomme,

C’est donc vrai ? j’avais cru d’abord à une farce ! mais non ! Je m’incline.

Eh bien, ils sont [délicieux] [5] jolis à Étampes ! Allons-nous relever de tous les tribunaux du territoire français, les colonies y comprises ? Comment se fait-il qu’une pièce de vers, insérée autrefois à Paris dans un journal qui n’existe plus, soit poursuivie, étant reproduite dans un journal de province, auquel peut-être tu n’as pas donné cette permission, et dont tu ignorais sans doute l’existence ? À quoi sommes-nous forcés maintenant ? que faut-il écrire ? comment publier ? dans quelle Béotie vivons-nous !

Prévenu « pour outrage aux mœurs et à la morale publique », deux aimables synonymes, [formant] qui font deux chefs d’accusation. Moi, j’avais à mon compte un troisième [chef] outrage : « et à la morale religieuse », quand j’ai comparu devant la huitième chambre avec [ma Bovary] Madame Bovary. Procès qui m’a fait une réclame gigantesque, et à laquelle j’attribue les [deux tiers] trois quarts de mon succès.

Bref, je n’y comprends goutte ! Es-tu la victime d’une vengeance personnelle ? Il y a là-dessous quelque chose d’inexplicable. Sont-ils payés pour démonétiser la République en faisant pleuvoir dessus le mépris et le ridicule ? Je le crois.

Qu’on vous poursuive pour un article politique, soit ; bien que je défie tous les parquets de m’en démontrer l’utilité pratique ; mais pour des vers, pour de la littérature. Non ! c’est trop fort !

...........................................................

Ils vont te répondre que ta poésie a des tendances obscènes ! Avec la théorie des tendances, on peut faire guillotiner un mouton, pour avoir rêvé de la viande. Il faudrait s’entendre définitivement sur cette question de la moralité dans l’État. Ce qui est beau est moral, voilà tout et rien de plus.

La poésie, comme le soleil, met de l’or sur le fumier. Tant pis pour ceux qui ne le voient pas. Tu as traité un lieu commun, parfaitement, et tu mérites des éloges au lieu de mériter l’amende et la prison.

« Tout l’esprit d’un auteur, dit La Bruyère, consiste à bien définir et à bien peindre. » Tu as bien défini et bien peint. Que veut-on de plus ? Mais « le sujet », objectera Prudhomme, le sujet, monsieur ! Deux amants. Une lessivière ! le bord de l’eau ! Il fallait prendre le ton badin, traiter cela plus délicatement, plus finement, stigmatiser en passant avec une pointe d’élégance et faire intervenir, à la fin, un vénérable ecclésiastique ou un bon docteur, débitant une conférence sur les dangers de l’amour. En un mot, votre histoire pousse à « la conjonction des sexes ». Ah !

D’abord, ça n’y pousse pas ! et quand cela serait, par ce temps de goûts anormaux, il n’est pas mal de prêcher le culte de la femme. Tes pauvres amants ne commettent même pas un adultère ! ils sont libres l’un et l’autre, « sans engagement envers personne ». Tu auras beau te débattre, le parti de l’ordre trouvera des arguments. Résigne-toi.

Mais dénonce-lui, afin qu’il les supprime, tous les classiques grecs et romains, sans exception, depuis Aristophane jusqu’au bon Horace et au tendre Virgile. Ensuite, parmi les étrangers, Shakespeare, Goethe, Byron, Cervantès. Chez nous, Rabelais, « d’où découlent les lettres françaises », suivant Chateaubriand, dont le chef-d’œuvre roule sur un inceste ; et puis Molière (voir la fureur de Bossuet contre lui) ; le grand Corneille, son Théodore a pour motif la prostitution ; et le père La Fontaine, et Voltaire, et Jean-Jacques, etc. ; et les contes de fées, de Perrault ! De quoi s’agit-il dans Peau d’Âne ! et où se passe le quatrième acte de Le Roi s’amuse ? Après quoi, il faudra supprimer les livres d’histoire qui souillent l’imagination.

................................................

J’en suffoque d’indignation.

Qui va être surpris ? L’ami Bardoux ! Lui, dont l’enthousiasme fut tel à la lecture de ta pièce, qu’il voulut faire ta connaissance et te plaça, peu de temps après, dans son ministère. La justice les traite bien, ses protégés.

Et cet excellent Voltaire (pas l’homme, le journal) qui, l’autre jour, me plaisantait gentiment sur la toquade que j’ai de croire à la haine de la littérature ! C’est Le Voltaire qui se trompe ! et, plus que jamais, je crois à la haine inconsciente du style. Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis : 1° le public, parce que le style le contraint à penser, l’oblige à un travail ; et 2° le gouvernement, parce qu’il sent en vous une force, et que le pouvoir n’aime pas un autre pouvoir. Les gouvernements ont beau changer, monarchie, empire ou république, peu importe ! L’esthétique officielle ne change pas ! De par la vertu de leur place, ses agents – administrateurs et magistrats – ont le monopole du goût (voir les considérants de mon acquittement). Ils savent comment on doit écrire, leur rhétorique est infaillible, et ils possèdent les moyens de vous convaincre.

On montait vers l’Olympe, la face inondée de rayons, le cœur plein d’espoir, aspirant au beau, au divin, à demi dans le ciel léger, – et une patte de garde-chiourme vous ravale dans l’égout. Vous conversiez avec la muse : on vous prend pour ceux qui corrompent les petites filles ! Tout embaumé des ondes du Permesse, tu seras confondu avec les messieurs hantant, par luxure, les pissotières !

Et tu t’assoiras, mon petit, sur le banc des voleurs, et tu entendras un particulier lire tes vers (non sans faute de prosodie) et les relire, en appuyant sur certains mots auxquels il donnera un sens perfide. Il en répétera quelques-uns plusieurs fois, comme le citoyen Pinard : « Le jarret, messieurs, le jarret », etc.

Pendant que ton avocat te fera signe de te contenir – un mot pourrait te perdre – tu sentiras derrière toi, vaguement, toute la gendarmerie, toute l’armée, toute la force publique pesant sur ton cerveau d’un poids incalculable ; alors il te montera au cœur une haine que tu ne soupçonnes pas, avec des projets de vengeance, de suite arrêtés par l’orgueil.

Mais, encore une fois, ce n’est pas possible. Tu ne seras pas poursuivi, tu ne seras pas condamné. Il y a malentendu, erreur, je ne sais quoi. Le garde des sceaux va intervenir ! On n’est plus aux beaux jours de Mr de Villèle.

Cependant, qui sait ? la terre a des limites ; mais la bêtise humaine est infinie.

Je t’embrasse.

Ton vieux

G. Flaubert.

Alors que, dans une lettre du 18 février, Flaubert écrivait : « Quant à ma Lettre pr Le Gaulois, je crois de plus en plus, qu’elle serait inutile. Tenons-nous, tiens-toi dans l’ombre maintenant », le 21, Maupassant écrit à Flaubert :

Paris, le 21 février 1880.

Mon bien cher Maître,

Quel fut mon étonnement en lisant ce matin votre lame dans le Gaulois. On m’avait formellement promis de ne rien publier sans mon ordre, et je devais corriger moi-même ces épreuves. Cela n’aurait pas été inutile, comme vous verrez. J’avais mis entre parenthèses le passage « Bardoux » pour qu’il fût supprimé. Ils se sont contentés de reproduire les parenthèses. Enfin, je viens de courir, furieux, au journal. On m’a répondu que Raoul Duval était venu hier lui-même donner l’ordre de publier, trouvant la chose urgente. Le bruit court que je serai poursuivi et condamné. Pourquoi ? Cela passe ma raison. J’ai reçu une lettre froide de Bardoux qui me donne rendez-vous pour demain matin. Je crois qu’il se trouve compromis parce que j’ai dit qu’il avait admiré cette pièce. Le bon d’Osmoy m’a promis toute son influence. [...]

Guy de Maupassant

Le 22 février, Flaubert écrit encore à Maupassant (c’est son avant-dernière lettre au jeune écrivain [6]) :

« Ça m’embête ! mieux écrite la chose eût eu plus de portée, eût produit plus d’effet. [je] je n’ai plus qu’à me résigner. Mais toutes les fois qu’on a affaire avec la Presse, il faut s’attendre à des sottises. Se presser étant le seul principe de ces Messieurs.

Tu peux pr te justifier près de Bardoux s’il est vexé (ce que je ne crois pas), lui montrer la copie-Mirbeau, sef corrigée par moi.

– Prquoi R-Duval s’est-il tant hâté ?

ce sera bientôt fini ? espérons-le ! [...]

Je t’embrasse.

ton vieux Gve Flauberttalonne !

aiguillonne !

harcèle les Amis ! » [7]

On notera la remarque de Flaubert : « toutes les fois qu’on a affaire avec la Presse, il faut s’attendre à des sottises. Se presser étant le seul principe de ces Messieurs. »

C’était il y a cent quarante ans. Beaucoup de progrès ont été effectués depuis, l’année 2020 écoulée étant, sur les plans littéraire, philosophique, scientifique, médical et journalistique, particulièrement exemplaire.

En novembre 1880, la lettre de Flaubert publiée dans Le Gaulois servit de préface à la troisième édition Charpentier du recueil de Maupassant Des Vers, et fut maintenue dans les éditions V. Havard (1884) et P. Ollendorff (1894) ultérieures. Cette lettre-préface était précédée, dans la troisième édition Charpentier, des lignes suivantes, prêtes depuis le mois de juin :

Paris, le 1er juin 1880.

Depuis que ce livre a paru (il y a un mois à peine), le merveilleux écrivain à qui il était dédié est mort, Gustave Flaubert est mort.

Je ne veux point ici parler de cet homme de génie, que j’admire avec passion, et dont je dirai plus tard la vie quotidienne, et la pensée familière, et le cœur exquis, et l’admirable grandeur.

Mais, en tête de la nouvelle édition de ce volume « dont la dédicace l’a fait pleurer », m’écrivait-il, car il m’aimait aussi, je veux reproduire la superbe lettre qu’il m’adressa pour défendre un de mes poèmes : Au Bord de l’Eau, contre le parquet d’Étampes qui m’attaquait.

Je fais cela comme un suprême hommage à ce Mort, qui a emporté assurément la plus vive tendresse que j’aurai pour un homme, la plus grande admiration que je vouerai à un écrivain, la vénération la plus absolue que m’inspirera jamais un être quel qu’il soit.

Et, par là, je place encore une fois mon livre sous sa protection qui m’a déjà couvert, quand il vivait, comme un bouclier magique contre lequel n’ont point osé frapper les arrêts des magistrats.Guy de Maupassant.

Emma Bovary est de retour

Flaubert, « en septembre 1851, [...] entame son attaque frontale contre la machine à censure et l’idiotie des familles : ce sera Madame Bovary. »

Tout cela est loin, a vieilli, pensent aujourd’hui M. et Mme Prudhomme, grands défenseurs des droits de l’homme, de la femme, de l’enfant à tout prix, du « faire famille », du progrès, de la science et de la technique (surtout de la technique). Est-ce si sûr ? Relisons Femmes, ce roman prophétique (1983). Emma Bovary est de retour. M. Homais est devenu un personnage influent.

Elle a cent vingt-cinq ans. Elle aura toujours trente ans. Elle est toujours aussi belle, voluptueuse, mystérieuse. Sa poursuite de l’idéal s’est peut-être assombrie, mais elle reste inébranlable. La province tout entière est montée à Paris. Charles végète comme médecin de quartier, dans un dispensaire. On murmure que la petite Berthe n’est pas de lui. Il n’espère plus aucune satisfaction d’Emma qui, chaque fois qu’il l’approche, fait aussitôt sa migraine. Elle est froide avec lui, maussade au dîner, ne rit d’aucun de ses bons mots, ne manque jamais une occasion de lui répondre par une réflexion pincée à propos de sa mère. L’Apothicaire, lui, a fait fortune. C’est un gynécologue à la mode, il a une clinique dans les beaux quartiers. C’est un membre influent du Parti. Qui ne connaît M. Homais qui a ses entrées au gouvernement ; qui écrit de temps en temps dans les hebdomadaires ; qui défend l’avenir de la science et mène sans désemparer le combat des Lumières ? Certes, ses diatribes dans la presse ne sont plus dirigées contre « ces messieurs de Loyola », encore qu’il ne déteste pas y revenir de temps à autre comme à l’époque de son orageuse jeunesse à Yonville, mais contre les grands monopoles, les multinationales abusives, l’impérialisme américain, la perte de l’identité profonde de son pays. Il reste prudent, cependant. Il n’y a pas lieu de nationaliser sans discernement. Il est plus que jamais pour les expériences nouvelles, la malheureuse affaire de l’opération manquée du pied-bot est oubliée... C’est à la biologie qu’il s’intéresse maintenant. Aux gènes, aux clones, aux greffes, au splendide méli-mélo des substances qui enfin, peut-être, va permettre de créer l’humanité nouvelle. C’est ce qu’il appelle le matérialisme enchanteur de Diderot, son auteur préféré. « N’est-elle pas exaltante, a-t-il écrit dans un article retentissant, cette dernière phase d’un transfert de responsabilités en matière de procréation, de Dieu au prêtre, du prêtre au prince, du législateur au couple, du couple à la femme seule ? » Sa femme, pourtant, bien que féministe convaincue, est un peu réservée sur ce point, comme il sied à un ménage convenable bien qu’audacieux ; mais lui s’enflamme, disserte, s’entoure d’un halo qui sent son alchimie. Il a lu Freud, il est pour (bien sûr), mais savoure en cachette les oeuvres de Jung dont on pourra dire ce qu’on voudra, spiritualiste ou pas, c’est quand même un grand visionnaire. Bien entendu, la Papauté est toujours aussi rétrograde, malgré ses efforts poussifs pour revenir dans le sens de l’histoire (« vous vous rendez compte que c’est à la fin du XXe siècle qu’ils parlent de réhabiliter Galilée ! »), mais sa perte d’influence est totale, du moins dans les nations civilisées, je ne vous dis pas l’Afrique ou l’Amérique latine, ni ces arriérés d’Espagnols, d’Irlandais ou de Polonais... Ce dernier Pape qui vient de l’Est, si vous voulez mon avis, ne peut être, d’ailleurs, qu’un agent soviétique, ou de la CIA, comme disent nos amis de l’Est. Le curé Bournisien, vieil adversaire borné d’autrefois, est battu. Il finit ses jours dans un obscur couvent de banlieue. Quoique de gauche, Homais n’est pas sectaire pour autant. Loin de là. Il réprouve le Totalitarisme sous toutes ses formes, y compris le russe, qui a été longtemps un obstacle à la Science. Il apprécie les positions de son ennemi politique principal, lequel a au moins l’avantage d’être rationaliste et anti-chrétien convaincu, pétri d’humanités, citant Marc-Aurèle à tour de bras, ce qui est voyant mais, tout compte fait, civilisé. Leurs idées sur les manipulations génétiques, d’ailleurs, se rejoignent, bien qu’aboutissant à des applications opposées. Il n’en reste pas moins que, parfois, Homais se surprend à penser des choses horribles dont il repousse fermement en lui-même les possibilités. Par exemple, que les nazis, malgré tout ce qu’on en a dit et qu’il fallait dire, ont eu un certain toupet... Ils se sont peut-être seulement comportés (la chose arrive) en précurseurs fous... Ce sont des petites pensées furtives, des sensations de pensées plus exactement, qui lui viennent quand il est fatigué de l’incroyable timidité humaine alors que l’avenir pourrait être aussi largement ouvert... « Je suis un positiviste heureux », aime-t-il dire. Tous les mois, il donne une consultation gratuite à Emma, l’examine longuement, lui prescrit un cycle de piqûres au cas où elle voudrait disposer librement d’elle-même. Ils parlent de la maladresse de Charles qui, décidément, n’a pas réussi à percer et s’aigrit doucement, surtout depuis la mort de sa mère. « Un cas finalement classique de fixation oedipienne », dit Homais. Emma l’approuve. Elle a depuis longtemps identifié la névrose obsessionnelle de Charles, et elle parle même, après quatre ans d’analyse, de son hystérie en riant... Ce qui n’empêche pas les choses de continuer comme avant. Léon est un jeune député de l’opposition de centre droit, Rodolphe un critique littéraire influent. On ne se donne plus rendez-vous à la cathédrale de Rouen, mais à la Closerie ou chez Lipp. On fait quand même un peu l’amour dans les voitures, le soir. Il y a quelques années, Rodolphe était fou d’échangisme, il emmenait Emma dans des partouzes parfois exagérément populaires. Emma s’y est intéressée pour faire plaisir à Rodolphe, mais s’est vite ennuyée. Les affaires d’argent seront toujours, quoi qu’on dise, les seules affaires. Emma a une vive admiration pour Flaubert, qu’elle préfère nettement aux Diderot ou aux Stendhal d’Homais, cependant ils trouvent tous deux que Sartre, dans L’Idiot de la famille (qu’ils n’ont lu ni l’un ni l’autre), a remarquablement éclairé la maladie de ce pauvre Gustave [8]... Ce que Rodolphe pense également. Le cas de Flaubert est typique. Transparent. Un peu pitoyable. Quand ils pensent au procès contre le roman, ils s’esclaffent comme d’un souvenir du Moyen Age. Comme ces gens étaient ridicules et conventionnels, n’est-ce pas, une telle méprise aujourd’hui est tout simplement impossible. D’ailleurs, il n’y a plus de censure. C’est évident. Le procureur Ernest Pinard a été révoqué depuis longtemps ; il a même été laminé aux élections dans l’Ouest. L’avocat, lui, dont on n’a pas oublié la plaidoirie, Marie-Antoine-Jules Sénard, est devenu proche du garde des sceaux, ce qui n’est que justice... Avez-vous remarqué, aime dire Rodolphe, qui est toujours imprévisible et fin dans ses jugements, que Flaubert doit son acquittement à ses origines sociales ? A la réputation de son père médecin ? Si c’était aujourd’hui, peut-être serait-il condamné ? Éreinté dans toute la presse ? On sourit devant ce paradoxe... Emma, il est vrai, reproche un peu à Flaubert d’avoir décrit la naissance de son amour pour Rodolphe en parallèle avec la description des comices agricoles et des beuglements d’animaux.

Elle a cent vingt-cinq ans. Elle aura toujours trente ans. Elle est toujours aussi belle, voluptueuse, mystérieuse. Sa poursuite de l’idéal s’est peut-être assombrie, mais elle reste inébranlable. La province tout entière est montée à Paris. Charles végète comme médecin de quartier, dans un dispensaire. On murmure que la petite Berthe n’est pas de lui. Il n’espère plus aucune satisfaction d’Emma qui, chaque fois qu’il l’approche, fait aussitôt sa migraine. Elle est froide avec lui, maussade au dîner, ne rit d’aucun de ses bons mots, ne manque jamais une occasion de lui répondre par une réflexion pincée à propos de sa mère. L’Apothicaire, lui, a fait fortune. C’est un gynécologue à la mode, il a une clinique dans les beaux quartiers. C’est un membre influent du Parti. Qui ne connaît M. Homais qui a ses entrées au gouvernement ; qui écrit de temps en temps dans les hebdomadaires ; qui défend l’avenir de la science et mène sans désemparer le combat des Lumières ? Certes, ses diatribes dans la presse ne sont plus dirigées contre « ces messieurs de Loyola », encore qu’il ne déteste pas y revenir de temps à autre comme à l’époque de son orageuse jeunesse à Yonville, mais contre les grands monopoles, les multinationales abusives, l’impérialisme américain, la perte de l’identité profonde de son pays. Il reste prudent, cependant. Il n’y a pas lieu de nationaliser sans discernement. Il est plus que jamais pour les expériences nouvelles, la malheureuse affaire de l’opération manquée du pied-bot est oubliée... C’est à la biologie qu’il s’intéresse maintenant. Aux gènes, aux clones, aux greffes, au splendide méli-mélo des substances qui enfin, peut-être, va permettre de créer l’humanité nouvelle. C’est ce qu’il appelle le matérialisme enchanteur de Diderot, son auteur préféré. « N’est-elle pas exaltante, a-t-il écrit dans un article retentissant, cette dernière phase d’un transfert de responsabilités en matière de procréation, de Dieu au prêtre, du prêtre au prince, du législateur au couple, du couple à la femme seule ? » Sa femme, pourtant, bien que féministe convaincue, est un peu réservée sur ce point, comme il sied à un ménage convenable bien qu’audacieux ; mais lui s’enflamme, disserte, s’entoure d’un halo qui sent son alchimie. Il a lu Freud, il est pour (bien sûr), mais savoure en cachette les oeuvres de Jung dont on pourra dire ce qu’on voudra, spiritualiste ou pas, c’est quand même un grand visionnaire. Bien entendu, la Papauté est toujours aussi rétrograde, malgré ses efforts poussifs pour revenir dans le sens de l’histoire (« vous vous rendez compte que c’est à la fin du XXe siècle qu’ils parlent de réhabiliter Galilée ! »), mais sa perte d’influence est totale, du moins dans les nations civilisées, je ne vous dis pas l’Afrique ou l’Amérique latine, ni ces arriérés d’Espagnols, d’Irlandais ou de Polonais... Ce dernier Pape qui vient de l’Est, si vous voulez mon avis, ne peut être, d’ailleurs, qu’un agent soviétique, ou de la CIA, comme disent nos amis de l’Est. Le curé Bournisien, vieil adversaire borné d’autrefois, est battu. Il finit ses jours dans un obscur couvent de banlieue. Quoique de gauche, Homais n’est pas sectaire pour autant. Loin de là. Il réprouve le Totalitarisme sous toutes ses formes, y compris le russe, qui a été longtemps un obstacle à la Science. Il apprécie les positions de son ennemi politique principal, lequel a au moins l’avantage d’être rationaliste et anti-chrétien convaincu, pétri d’humanités, citant Marc-Aurèle à tour de bras, ce qui est voyant mais, tout compte fait, civilisé. Leurs idées sur les manipulations génétiques, d’ailleurs, se rejoignent, bien qu’aboutissant à des applications opposées. Il n’en reste pas moins que, parfois, Homais se surprend à penser des choses horribles dont il repousse fermement en lui-même les possibilités. Par exemple, que les nazis, malgré tout ce qu’on en a dit et qu’il fallait dire, ont eu un certain toupet... Ils se sont peut-être seulement comportés (la chose arrive) en précurseurs fous... Ce sont des petites pensées furtives, des sensations de pensées plus exactement, qui lui viennent quand il est fatigué de l’incroyable timidité humaine alors que l’avenir pourrait être aussi largement ouvert... « Je suis un positiviste heureux », aime-t-il dire. Tous les mois, il donne une consultation gratuite à Emma, l’examine longuement, lui prescrit un cycle de piqûres au cas où elle voudrait disposer librement d’elle-même. Ils parlent de la maladresse de Charles qui, décidément, n’a pas réussi à percer et s’aigrit doucement, surtout depuis la mort de sa mère. « Un cas finalement classique de fixation oedipienne », dit Homais. Emma l’approuve. Elle a depuis longtemps identifié la névrose obsessionnelle de Charles, et elle parle même, après quatre ans d’analyse, de son hystérie en riant... Ce qui n’empêche pas les choses de continuer comme avant. Léon est un jeune député de l’opposition de centre droit, Rodolphe un critique littéraire influent. On ne se donne plus rendez-vous à la cathédrale de Rouen, mais à la Closerie ou chez Lipp. On fait quand même un peu l’amour dans les voitures, le soir. Il y a quelques années, Rodolphe était fou d’échangisme, il emmenait Emma dans des partouzes parfois exagérément populaires. Emma s’y est intéressée pour faire plaisir à Rodolphe, mais s’est vite ennuyée. Les affaires d’argent seront toujours, quoi qu’on dise, les seules affaires. Emma a une vive admiration pour Flaubert, qu’elle préfère nettement aux Diderot ou aux Stendhal d’Homais, cependant ils trouvent tous deux que Sartre, dans L’Idiot de la famille (qu’ils n’ont lu ni l’un ni l’autre), a remarquablement éclairé la maladie de ce pauvre Gustave [8]... Ce que Rodolphe pense également. Le cas de Flaubert est typique. Transparent. Un peu pitoyable. Quand ils pensent au procès contre le roman, ils s’esclaffent comme d’un souvenir du Moyen Age. Comme ces gens étaient ridicules et conventionnels, n’est-ce pas, une telle méprise aujourd’hui est tout simplement impossible. D’ailleurs, il n’y a plus de censure. C’est évident. Le procureur Ernest Pinard a été révoqué depuis longtemps ; il a même été laminé aux élections dans l’Ouest. L’avocat, lui, dont on n’a pas oublié la plaidoirie, Marie-Antoine-Jules Sénard, est devenu proche du garde des sceaux, ce qui n’est que justice... Avez-vous remarqué, aime dire Rodolphe, qui est toujours imprévisible et fin dans ses jugements, que Flaubert doit son acquittement à ses origines sociales ? A la réputation de son père médecin ? Si c’était aujourd’hui, peut-être serait-il condamné ? Éreinté dans toute la presse ? On sourit devant ce paradoxe... Emma, il est vrai, reproche un peu à Flaubert d’avoir décrit la naissance de son amour pour Rodolphe en parallèle avec la description des comices agricoles et des beuglements d’animaux.

Elle trouve ce passage un peu lourd, d’un humour voulu. C’est son côté anarchiste de droite, remarque Rodolphe, ce qu’il faut bien appeler son mauvais goût de vieux garçon impénitent. Mais Emma admire toujours autant le départ en barque avec Léon, si musical ; la promenade de la berline aux rideaux tirés ; les scènes de l’auberge... Autant elle trouve périmée la description de l’église :

« L’église, comme un boudoir gigantesque, se disposait autour d’elle ; les voûtes s’inclinaient pour recueillir dans l’ombre la confession de son amour ; les vitraux resplendissaient pour illuminer son visage, et les encensoirs allaient brûler pour qu’elle apparût comme un ange, dans la fumée des parfums. »

(passage qui, chaque fois, fait se tordre de rire Homais qui y voit une ironie terrible, en même temps que le symptôme naïf de Flaubert, son « Oedipe mal liquidé ») ;

autant elle frémit encore en lisant des phrases de ce genre :

« Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber tous ses vêtements ; — et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine, avec un long frisson. »

Emma trouve qu’on n’écrit plus comme ça aujourd’hui... Qu’il ne faut donc pas s’étonner si le français est en régression dans le monde entier. Qu’aucun écrivain contemporain n’a cette puissance évocatrice. Dites-moi seulement un nom ! Bien sûr, certains éléments ont vieilli (encore qu’elle ait envie, pendant trois secondes, de porter un corset chaque fois qu’elle relit ce passage), mais la scansion, la force tournante de ce point-virgule et de ce tiret... On sent tout, non, dans la suspension savante de ce style... « Quelque chose d’extrême, de vague et de lugubre. »... Et surtout : « Il devenait sa maîtresse plutôt qu’elle n’était la sienne... Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle à force d’être profonde et dissimulée ? »

En réalité, harnachée comme elle est de toute l’émancipation moderne, Emma reste Emma... C’est la même rumination, la même douleur, le même emportement, la même déception devant cette découverte brutale que seule, étrangement, la littérature enregistre : l’absence, en ce monde, d’hommes dignes de ce nom... Pas d’hommes ! Pas un seul ! Tous des fantoches, des lâches, des vantards, des veaux... Sans fin, de nouveau, dans toutes ses réincarnations successives, Emma arrive à cette même et monotone conclusion désespérante... Ils n’ont aucune consistance... Sauf le temps de l’acte, où leur bestialité se révèle ainsi que leur inanité... Leur regard, à ce moment-là, fait peur... Ils sont vraiment tarés à la base... Ce sont tous, au fond, de fausses Emmas... Des imposteurs... Des schémas... Pourquoi faut-il qu’on ait besoin d’eux ? Est-ce si sûr, d’ailleurs ? Finalement, il n’y a qu’Homais de vraiment sérieux, mais il est terne, étriqué, vous ne me direz pas qu’il est baisable, et d’ailleurs son ambition lui suffit... Emma devient sensible à la propagande du FAM... Elle rencontre Bernadette... Elles tombent dans les bras l’une de l’autre... L’épisode lesbien a lieu... Mais ce n’est pas ça... Pas vraiment non plus... Et d’ailleurs Emma soupçonne vite Bernadette de n’en vouloir qu’à ses droits d’auteur... Tout n’est donc qu’illusion sur cette terre ? Les tubes de somnifère sont là, donnés par Homais. Elle les avale, espérant être sauvée à temps et susciter enfin, à son chevet, au-dessus de son visage mourant, la demande en mariage de Rodolphe... Lequel reste de marbre... S’obstine à ne pas vouloir divorcer... Préfère continuer sa mesquine vie conjugale coupée d’adultère plutôt que de se consacrer à elle, rien qu’à elle, qui lui a pourtant tellement donné, sacrifié... Qui sait, il va peut-être même pousser la cruauté, l’inconscience, jusqu’à faire encore un enfant à sa femme... Se faire faire un enfant par elle, entendons-nous... Marie Curie, par exemple, a souffert ces affres... Ce génie limpide... Mais sublimement passionné... Emmarie Curie, victime d’un amant médiocre... Langevin... L’ange vain...

Emma ne meurt pas. Elle élève ses deux filles, Berthe et Marie, dans l’esprit d’une revanche globale qui, un jour, peut-être... Plus tard... Une autre fois...

Femmes, Gallimard, 1983, p. 119-123. Folio, p. 136-142.

Éloge de l’infini, folio 3806, 2001/2003, p. 312-318.

Femmes a été publié en 1983. Toute ressemblance avec des personnages de la réalité actuelle serait bien entendu purement fortuite. Le film a changé. Au stade du « spectaculaire intégré », la juste défense des droits de l’homme — et de la femme — a laissé la place à la moraline des « droits-de-l’hommisme » devenus « droits de l’Hommais ». Désormais, tout est cinéma et il n’y a plus de censure, c’est évident.

« On prétend que Flaubert, comme Baudelaire, est aujourd’hui admiré dans le monde entier. J’en doute. Aucune femme civilisée ne se comporte plus comme Mme Bovary, et, Dieu merci, le cinéma nous prouve chaque jour l’épanouissement de la sexualité hétérosexuelle et gay. Il est possible que ce genre de romantisme attardé ait encore lieu au Qatar, en Iran ou en Arabie saoudite, mais en France, c’est impossible. Ce roman, complètement dépassé, devrait donc disparaître du commerce et des bibliothèques. Il ne peut que déstabiliser des adolescentes ou des adolescents attardés. »

Le propos est évidemment ironique. Sollers, dans son article du Nouvel Observateur du 28 novembre 2013, Salaud de Flaubert [9], imagine un successeur au célèbre Ernest Pinard. On a changé d’époque :

« La lointaine descendante du procureur, Ernestine Pinard, jeune magistrate socialiste et fervente féministe, a repris ces dossiers sulfureux. »

Allons bon !

« Le cas de Flaubert, lui, doit être réexaminé. On sait mieux, de nos jours, que ce fils de médecin bourgeois, demeuré obstinément célibataire, était habité par des pulsions malsaines. La preuve : il lit très jeune le marquis de Sade, qu’il appelle « le Vieux ». Contrairement à ce qu’a dit Sartre, il n’est pas du tout « l’idiot de la famille » (expression reprise, de façon inconsidérée, par Pierre Bourdieu à propos du peintre surfait Manet [10]), mais bel et bien son fleuron, son aboutissement logique. Flaubert, Manet sont des bourgeois aux mœurs très douteuses, des favorisés de l’époque, bien loin de mériter le respect universitaire dont ils jouissent aujourd’hui, tandis que leur esprit démocratique laisse à désirer. Baudelaire, par exemple, aimait lire ce contre-révolutionnaire abject : Joseph de Maistre. Quant à Flaubert, sa haine de la Commune de Paris soulève le cœur. Son Voyage en Orient est rempli d’épisodes dégoûtants, notamment ses rapports de colonialiste esthète avec une danseuse prostituée du nom de Kuchuk-Hanem. Permettez-moi de citer une lettre de l’auteur à l’un de ses amis :« Je l’ai sucée avec rage ; son corps était en sueur, elle était fatiguée d’avoir dansé, elle avait froid... En contemplant dormir cette belle créature qui ronflait la tête appuyée sur mon bras, je pensais à mes nuits au bordel à Paris, à un tas de vieux souvenirs... Quant aux coups, ils ont été bons. Le troisième, surtout, a été féroce, et le dernier, sentimental. Nous nous sommes dit là beaucoup de choses tendres, nous nous serrâmes vers la fin d’une façon triste et amoureuse. »

Kuchuk-Hanem ! Quelle histoire ! Vous n’avez pas fini d’en entendre parler...

En 1991, à l’occasion de la publication du manuscrit de Flaubert, Le Voyage en Égypte, Sollers écrit : « Sa grande affaire est de savoir pourquoi et comme il jouit. » Tout est là.

Le Monde des livres du 29 novembre 1991.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Rimbaud et Nietzsche ont eu leurs soeurs abusives, expertes dans les mises en scène posthumes. Flaubert, lui, a eu sa nièce, Caroline, qui trouvait que son oncle, autrefois, avant de partir pour l’Orient en désespérant sa mère, aurait pu éviter ce genre de phrase :

Le même soir, j’allai chez la mère Guérin et y fis passablement d’ordures avec deux garces nommées Antonia et Victorine.

Caroline supprime donc ce fragment inconvenant. Elle barre aussi toutes les allusions que son parent glorieux, mais spécial, fait à ses "crises nerveuses". Elle coupe, elle ratisse, elle aménage. Le Voyage en Orient ne doit pas apparaître comme un texte brut, saccadé, direct ; le corps de Flaubert y serait trop présent. Elle habille, elle gomme, elle recoud, elle enchaîne.

Voici donc un manuscrit de collectionneur qui va attendre cent quarante ans pour être publié aujourd’hui, par Pierre Marc de Biasi, dans sa forme réelle. Nous sommes en juin 1851. Gustave (comme dirait Sartre) vient de rentrer d’Égypte. Il a trente ans, on n’insistera jamais assez sur le fait qu’il est très beau et grand (1,83 mètre, taille rare à l’époque). En cinq semaines, il écrit cent quatre-vingt-sept pages pour que ses souvenirs restent devant lui, frais, nets, dressés. Il fait lire sa copie à Louise Colet, sa maîtresse, qui est très choquée. Après la Tentation de saint Antoine à laquelle ses amis les plus proches n’ont rien compris, il faut décidément trouver autre chose, quitte à y revenir plus tard (Salammbô). En septembre 1851, donc, après avoir rangé son travail, Flaubert entame son attaque frontale contre la machine à censure et l’idiotie des familles : ce sera Madame Bovary.

L’Orient ? Flaubert n’a jamais oublié son impression, à l’âge de douze ans, en voyant passer sous ses yeux, à Rouen, le Louxor qui ramenait à Paris l’obélisque de la Concorde.

- Érection de l’obélisque de Louxor sur la place de la Concorde, le 25 octobre 1836.

Tout se passe comme s’il avait pris, alors, la décision d’aller se mettre à sa place là-bas. Son expérience en Égypte est le contraire d’un mirage exotique ou poétique. Il n’est ni voyageur au sens classique, ni archéologue, ni photographe (comme Maxime Du Camp), encore moins touriste.

Comme d’autres écrivains français, après lui, iront, sous des prétextes divers, en Afrique ou en Chine, il est d’abord à l’intérieur de son système nerveux, chez lui. Il note ce qui lui arrive au ras de la sensation, bateaux, chameaux, animaux, désert, indigènes, couleurs changeantes, profondeur des plans, silences, nappes de visions, reliefs. Il est peintre, il est musicien, il marche, il tire au fusil, il respire. Sa phrase se fait dure, carrée, rythmée comme un hiéroglyphe.

Tout est gris et noyé dans un grand ton rose.

Le vent chaud vient du midi, le soleil a l’air d’un plat d’argent bruni.

Les nuages marbrent le Nil de grandes plaques bleu pâle.

La recherche de la verticalité et de la certitude des mots se marque par un emploi constant du tiret, on est devant une sculpture.

De temps en temps, il s’ennuie, les temples l’embêtent, sa grande affaire est de savoir pourquoi et comme il jouit. Et voici : une tempête de sable brun-rouge tourbillonne, une caravane flotte à côté de lui comme une ligne fantôme.

Je sens quelque chose comme un sentiment de terreur et d’admiration furieuse me couler le long des vertèbres — je ricane nerveusement — je devais être pâle et je jouissais d’une façon inouïe.

La crise se fait conscience de soi, Oedipe peut enfin répondre au Sphinx devant Thèbes :

Au moment où je regardais trois plis de vagues qui se courbaient derrière nous sous le vent, j’ai senti monter du fond de moi un sentiment de bonheur solennel qui allait à la rencontre de ce spectacle, et j’ai remercié Dieu dans mon coeur de m’avoir fait apte à jouir de cette manière.

Flaubert souligne : il ne pense à rien mais il est soudain "fortuné par la pensée" dans une volupté intime de tout son être. Il est en pleine révélation, en soi et pour soi.

Voilà qui demande une vérification concrète. La voici. Elle s’appelle Kuchiouk-Hânem. C’est une danseuse célèbre, une prostituée professionnelle. Quand Flaubert la rencontre, il est ébloui.

Elle venait de sortir du bain — sa gorge sentait frais, quelque chose comme une odeur de térébenthine sucrée.

La grande Égypte pierreuse s’incarne ici à son intention (ses amis de voyage ne se rendent compte de rien). C’est une déesse envoyée exprès pour lui :

Elle a sur le bras droit, tatouées, une ligne d’écritures bleues.

Tout le passé vertigineux vivant s’adresse à Flaubert dans cet instant, il est mystérieusement choisi pour en rendre compte :

J’ai vu cette danse sur de vieux vases grecs.

Les nuits avec Kuchiouk et Saphia Zougairah ("très corrompue, remuant, jouissant, petite tigresse, je macule le divan") sont une naissance définitive :

Second coup avec Kuchiouk — je sentais, en l’embrassant à l’épaule, son collier rond sous mes dents — son con me polluait comme avec des bourrelets de velours — je me suis senti féroce.

Il la regarde dormir en pensant à toutes les autres femmes qu’il a contemplées pendant leur sommeil, à toutes ses nuits blanches.

A 2 heures trois quarts, elle est réveillée — recoup plein de tendresse — nous nous serrions les mains — nous nous sommes aimés, je le crois du moins — tout en dormant elle avait des pressions de mains ou de cuisses machinales comme des frissons involontaires.

Mais voici le plus grave :

Je m’amusais à tuer sur les murs les punaises qui marchaient et ça faisait sur ce mur blanchi de longues arabesques rouge-noir.

Devant cette notation, Louise Colet s’indigne : décidément, Flaubert "dégrade" tout. Il lui répond :

Cela me rappelle Jaffa où, en entrant, je humais à la fois l’odeur des citronniers et celle des cadavres ; le cimetière défoncé laissait voir les squelettes à demi pourris, tandis que les arbustes verts balançaient au-dessus de nos têtes leurs fruits dorés. Ne sens-tu pas comme cette poésie est complète, et que c’est la grande synthèse ?

Non, Louise Colet ne sent pas. Personne ne pense à la "grande synthèse".

Il faudra donc écrire froid, hiératique, implacable, taillé. Ce sera long, terrible mais triomphal. Voilà pourquoi on peut s’étonner que la République n’ait pas encore célébré, par une plaque ou un petit obélisque, la mémoire de Kuchiouk-Hânem. Ce serait pourtant la moindre des choses : "A Kuchiouk-Hânem, la littérature universelle reconnaissante." Allons, un bon mouvement, place de la Concorde, dans un coin.

Philippe Sollers, L’Egyptien de la famille, Le Monde du 29-11-91

(repris dans « La guerre du goût », 1994).

Voyage en Orient [11]

par Marc Pautrel

Des voyages, dans une vie, on peut en faire une multitude, dans une quantité de lieux, à l’étranger, sur les autres continents, et même pour ceux qui le peuvent jusqu’`a la Lune ou bientôt jusqu’à la planète Mars. Généralement pourtant, on ne fait qu’un seul grand vrai voyage, non pas celui métaphorique de l’existence elle-même, mais un de ceux réellement géographiques accomplis durant sa jeunesse. Pour certains, ce grand voyage unique de la vie sera Venise ; pour Gustave Flaubert il n’y aura eu qu’un seul vrai voyage : le voyage en Egypte.

Des voyages, dans une vie, on peut en faire une multitude, dans une quantité de lieux, à l’étranger, sur les autres continents, et même pour ceux qui le peuvent jusqu’`a la Lune ou bientôt jusqu’à la planète Mars. Généralement pourtant, on ne fait qu’un seul grand vrai voyage, non pas celui métaphorique de l’existence elle-même, mais un de ceux réellement géographiques accomplis durant sa jeunesse. Pour certains, ce grand voyage unique de la vie sera Venise ; pour Gustave Flaubert il n’y aura eu qu’un seul vrai voyage : le voyage en Egypte.

Là-bas Flaubert voit tout et il comprend tout, il note tout, en vérité brutale, en écrivain d’ores et déjà génial, il enregistre tout ce qu’il voit sur l’autre versant de la Méditerranée. Le futur auteur de Madame Bovary est là à faire ses gammes quotidiennement sur des carnets, enfilant les notations époustouflantes, décrivant sans cesse les couchers de soleil, les eaux du Nil, la configuration des temples, les coutumes des habitants, avec une méticulosité et une efficacité littéralement photographiques qui font passer les lourds appareillages de prise de vue de son complice de voyage Maxime Du Camp pour des systèmes de reproduction d’image flous et déréglés ; Du Camp le photographe contre Flaubert l’écrivain, c’est le combat perdu d’avance de la fugitive réalité physique contre l’immortalité de la pensée humaine.

Les deux français partent un an et demi pour ce voyage en Orient, grand périple à la fois coûteux et dangereux, à l’organisation démesurée (une demi-douzaine d’hommes, des passeports et laissez-passer officiels du gouvernement français pour les deux hommes temporairement nommés chargés de mission). Lorsqu’en octobre 1849 Flaubert quitte la France, sa famille et ses amis lui disent adieu comme s’ils devaient ne jamais le revoir. Le voyage en Egypte est risqué à cette époque. Il va falloir prendre le train, puis le bateau, puis les diligences, encore les bateaux, avec la tempête, et ce sera ensuite les chameaux, ces extraordinaires animaux qui fascinent Flaubert l’européen.

Cette nouvelle édition de Claudine Gothot-Mersch, dont le texte est destiné à paraître ultérieurement dans la collection de la Pléiade, est dotée d’une superbe préface et d’un appareil critique qui comblera les lecteurs les plus curieux [12]. On suit Flaubert en Egypte, mais aussi au Liban, en Palestine, à Rhodes, en Asie Mineure, à Constantinople, en Grèce, et on termine par l’Italie. Si en Italie Flaubert se contente presque de lister et décrire les tableaux des musées (le texte de cette édition se referme sur cette phrase, nous sommes à Venise : « Une Descente de croix de Paul Véronèse. Une des saintes femmes désagrafe le corset de la Vierge qui se trouve mal au pied de la croix »), toutes ses notes de Grèce sont passionnantes, il va partout (Delphes, Athènes, Péloponnèse), il remarque tout. Mais c’est tout de mˆeme en Egypte que le coeur des choses se tient.

Il y a le Nil, il y a le désert, il y a les prostituées dont la divine Kuchiuk-Hanem, il y a les temples, les pyramides, le Sphynx. L’oeil de Flaubert voit ; sa main trace. « L’eau du Nil est toute jaune. Elle roule beaucoup de terre. Il me semble qu’elle est comme fatiguée de tous les pays qu’elle a traversés et qu’elle murmure toujours la plainte monotone de je ne sais quelle lassitude de voyage. Si le Niger et le Nil ne sont qu’un même fleuve, d’où viennent ces flots ? Qu’ont-ils vu ? » Ce qui frappe dans ces descriptions, c’est le génie visuel immédiat de Flaubert, âgé alors de 29 ans et pourtant déjà au sommet de son art. Plus loin, il note : « La lune roule sur les flots — il semble qu’elle se tord dedans comme un grand flambeau. » Nous avons devant nous un grand coloriste, tout le contraire du voyageur daltonien qui mélange tout, un vrai spectre à couleurs ce Gustave : « Le soleil se couche : c’est du vermeil en fusion dans le ciel ; puis des nuages plus rouges, en forme de gigantesques arêtes de poisson (il y eut un moment où le ciel était une plaque de vermeil et le sable avait l’air d’encre). En face, et à notre gauche du côté de la mer et de Rosette, le ciel a des bleus tendres de pastel. » C’est un exercice continuel de description du paysage et des personnages, l’Egypte c’est le brouillon des rideaux de scène psychologiques de Madame Bovary.

En approchant pour la première fois des Pyramides, Flaubert « n’y tenant plus » lance son cheval au galop pour parvenir plus vite au pied du Sphynx (qu’il traduit par “le père de la terreur”). Enorme choc devant ce dernier : « Il nous regarde d’une façon terrifiante. Maxime est tout pâle ; j’ai peur que la tête ne me tourne, et je tâche de dominer mon émotion. Nous repartons à fond de train, fous, emport´es au milieu des pierres. »

C’est un immense livre que ce Voyage en Orient. Il faudrait encore parler du détachement apparent de Flaubert face à la mort, à la maladie, à la souffrance, à tous les dangers que lui et Du Camp croisent — au détour d’un paragraphe, Flaubert débonnaire : « Quantité formidable de scorpions » ; plus loin : « Le sol semble fait de débris humains » —. Il faudrait aussi parler des femmes. Flaubert et Du Camp ne ratent aucun lupanar pendant leur périple qui est aussi une sorte de Guide du Routard des bordels. Les prostituées d’Orient sont des fées. Parmi les plus douces, Kuchiuk-Hanem, « une grande et splendide créature — plus blanche qu’une Arabe — elle est de Damas. [...] Ses yeux sont noirs et démesurés — ses sourcils noirs — ses narines fendues — larges épaules solides — seins abondants, pomme. » Peut-être, dans un moment de folie, l’écrivain a-t-il rêvé non plus d’écrire sur une feuille mais sur la peau de son corps, et il note ceci : « Kuchiuk-Hanem a sur le bras droit, tatouées, une ligne d’écritures bleues ». Au bout de deux jours, il doit quitter cette femme : le voyage continue, ils s’éloignent d’Esneh et arrivent à Assouan.

A un moment du récit, Flaubert écrit dans un de ces instants de lassitude qui le frappent de temps en temps : « En haut de chaque colline on s’attend à découvrir quelque chose de nouveau et l’on ne découvre que toujours le désert. » Et pourtant, il continue d’avancer sur sa route. Il sait qu’il se trouve au coeur du mécanisme de son oeuvre, que tout l’avenir se décide là, dans ce moment où son corps se déplace.

Juillet 2006, Marc Pautrel.

En Orient, Flaubert et son compagnon de voyage, Maxime Du Camp, ont beaucoup fréquenté les bordels et les prostituées. Il y a donc Kuchiouk-Hânem (ou Kuchuk-Hanem) mais elle n’est pas la seule comme en témoignent certaines lettres de Flaubert. Il y a beaucoup de danseuses et de chanteuses, d’almées, « almées (le mot almée veut dire savante, bas bleu. Comme qui dirait putain, ce qui prouve, Monsieur, que dans tous les pays les femmes de lettres !!!...) ». Les almées, bien aimées, aiment les écrivains bien armés, les fines lames. CQFD.

Lettres d’Orient, 1849-1850

Extraits.

Au docteur Jules Cloquet, 15 janvier 1850.

Nous n’avons pas encore vu de danseuses. Elles sont toutes en Haute-Égypte, exilées. Les beaux bordels n’existent plus non plus au Caire.

On peut ici satisfaire son goût pour l’académie humaine. Quantité de messieurs marchent complètement nus, ce qui fait détourner les yeux des Anglaises ; les drôles sont du reste crânement tournés et outillés. Quand aux femmes, on ne leur voit rien de la figure, que la poitrine en plein. »

Kuchuk-Hanem

C’est à Esna, en Haute-Égypte, que Flaubert rencontre Kuchuk-Hanem. Elle est d’origine syrienne (selon Du Camp).

A Louis Bouilhet, 13 mars 1850 [13].

Sa gorge sentait une odeur de térébenthine sucrée. Un triple collier d’or était dessus. On a fait venir les musiciens et l’on a dansé. Sa danse ne vaut pas, à beaucoup près, celle du fameux Hassan dont je t’ai parlé. Mais c’était pourtant bien agréable sous un rapport, et d’un fier style sous l’autre. En général les belles femmes dansent mal. J’en excepte une Nubienne que nous avons vue à Assouan. Mais ce n’est plus la danse arabe, c’est plus féroce, plus emporté. Ça sent le tigre et le nègre.

Le soir, nous sommes revenus chez Kuchuk-Hanem. Il y avait 4 femmes danseuses et chanteuses, almées (le mot almée veut dire savante, bas bleu. Comme qui dirait putain, ce qui prouve, Monsieur, que dans tous les pays les femmes de lettres !!!...).

La feste a duré depuis 6 heures jusqu’à 10 heures 1/2, le tout entremêlé de coups pendant les entractes. Deux joueurs de rebecks assis par terre ne discontinuaient pas de faire crier leur instrument. Quand Kuchouk s’est déshabillée pour danser, on leur a descendu sur les yeux un leur turban afin qu’ils ne vissent rien. Cette pudeur nous a fait un effet effrayant. Je t’épargne toute description de danse ; ce serait raté. Il faut vous l’exposer par des gestes, pour vous la faire comprendre, et encore ! j’en doute.

Quand il a fallu partir, je ne suis pas parti. Kuchouk ne se souciait guère de nous garder la nuit chez elle, de peur des voleurs qui auraient bien pu venir, sachant qu’il y avait des étrangers dans sa maison. Maxime est resté tout seul sur un divan, et moi je suis descendu au rez-de-chaussée dans la chambre de Kuchouk. Nous nous sommes couchés sur sou lit fait de cannes de palmier. Une mèche brûlait dans une lampe de forme antique suspendue à la muraille. Dans une pièce voisine, les gardes causaient à voix basse avec la servante, négresse d’Abyssinie qui portait sur les deux bras des traces de peste. Son petit chien dormait sur ma veste de soie.

Je l’ai sucée avec rage ; son corps était en sueur, elle était fatiguée d’avoir dansé, elle avait froid. Je l’ai couverte de ma pelisse de fourrure, et elle s’est endormie, les doigts passés dans les miens. Pour moi, je n’ai guère fermé l’oeil. J’ai passé la nuit dans des intensités rêveuses infinies. C’est pour cela que j’étais resté. En contemplant dormir cette belle créature qui ronflait la tête appuyée sur mon bras, je pensais à mes nuits de bordel à Paris, à un tas de vieux souvenirs... et à celle-là, à sa danse, à sa voix qui chantait des chansons sans signification ni mots distinguables pour moi. Cela a duré ainsi toute la nuit. A 3 heures je me suis levé pour aller pisser dans la rue ; les étoiles brillaient. Le ciel était clair et très haut. Elle s’est réveillée, a été chercher un pot de charbon et pendant une heure s’est chauffée, accroupie autour, puis est revenue se coucher et se rendormir. Quand aux coups, ils ont été bons. Le 3ème surtout a été féroce, et le dernier sentimental. Nous nous sommes dit là beaucoup de choses tendres, nous nous serrâmes vers la fin d’une façon triste et amoureuse. »

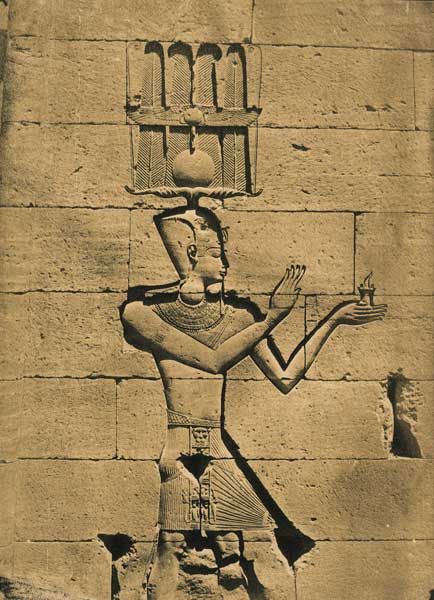

- Amon, présidant à son harem, a donné naissance à un dieu ayant une théologie particulière, Amenope. Représenté comme Min, c’est un dieu qui s’est engendré lui-même en tant que Taureau de sa mère : "Kamoutef" comme indiqué en haut à droite sur l’image. Dieu ithyphallique, il est l’engendreur des dieux. (Corteggiani, 2007).

Le temple de Louxor.

Femmes de Beyrouth

A Louis Bouilhet, 22 août 1850.

Mais comme je l’avais refusée au commencement, à son tour elle n’a pas voulu. J’aurais tenu cependant à faire cette frasque pour couronner l’oeuvre et donner de moi une bonne opinion. Le jeune Du Camp n’a tiré qu’un coup. Son vi lui faisait mal d’un reste de chancre gobé à Alexandrie sur une Valaque. J’ai du reste révolté les femmes turques par mon cynisme, en me lavant la pine devant la société. Ce qui n’empêche pas qu’elles ne reçoivent très bien le postillon (dans les pays où l’on ne voyage qu’à cheval il n’y a là rien d’étonnant). Ce qui vous prouve, mon cher monsieur, que partout les femmes sont femmes ; on a beau dire, l’éducation ni la religion n’y font rien. Ça couvre seulement, un peu, ça cache, ça cache, voilà tout. Les gaillardes buvaient l’alcool avec vivacité. Je m’en rappelle une, à cheveux noirs crépus, qui avait une branche de jasmin dans les cheveux et qui m’a semblé sentir bien bon (de ces odeurs qui portent au coeur) au moment où j’éjaculai en elle. Elle avait le nez un peu retroussé et de la chassie au bord de la paupière intérieure de l’oeil droit. C’était le matin, elle n’avait pas eu le temps de se laver sans doute. Ces dames étaient des femmes de la société comme on dirait chez nous, et qui par l’entremise de ma maquerelle faisaient des passes pour leur plaisir et pour un peu d’argent. »

Tout ceci se passe de commentaires.

Cabinet de travail de Flaubert à Croisset,

d’après un dessin de sa nièce Caroline Commanville.

Catalogue de la vente Drouot, 18-19 novembre 1931. ZOOM : cliquer sur l’image.

Moralité

À Louise Colet.

[Croisset] Nuit de jeudi, 1 heure [17 décembre 1852].

[...] T’aperçois-tu que je deviens moraliste ! Est-ce un signe de vieillesse ? Mais je tourne certainement à la haute comédie. J’ai quelquefois des prurits atroces d’engueuler les humains et je le ferai à quelque jour, dans dix ans d’ici, dans quelque long roman à cadre large ; en attendant, une vieille idée m’est revenue, à savoir celle de mon Dictionnaire des idées reçues (sais-tu ce que c’est ?). La préface surtout m’excite fort, et de la manière dont je la conçois (ce serait tout un livre), aucune loi ne pourrait me mordre quoique j’y attaquerais tout. Ce serait la glorification historique de tout ce qu’on approuve. J’y démontrerais que les majorités ont toujours eu raison, les minorités toujours tort. J’immolerais les grands hommes à tous les imbéciles, les martyrs à tous les bourreaux, et cela dans un style poussé à outrance, à fusées. Ainsi, pour la littérature, j’établirais, ce qui serait facile, que le médiocre, étant à la portée de tous, est le seul légitime et qu’il faut donc honnir toute espèce d’originalité comme dangereuse, sotte, etc. Cette apologie de la canaillerie humaine sur toutes ses faces, ironique et hurlante d’un bout à l’autre, pleine de citations, de preuves (qui prouveraient le contraire) et de textes effrayants (ce serait facile), est dans le but, dirais-je, d’en finir une fois pour toutes avec les excentricités, quelles qu’elles soient. Je rentrerais par là dans l’idée démocratique moderne d’égalité, dans le mot de Fourier que les grands hommes deviendront inutiles ; et c’est dans ce but, dirais-je, que ce livre est fait. On y trouverait donc, par ordre alphabétique, sur tous les sujets possibles, tout ce qu’il faut dire en société pour être un homme convenable et aimable.

Ainsi on trouverait :

ARTISTES : sont tous désintéressés.

LANGOUSTE : femelle du homard.

FRANCE : veut un bras de fer pour être régie.

BOSSUET : est l’aigle de Meaux.

FÉNELON : est le cygne de Cambrai.

NÉGRESSES : sont plus chaudes que les blanches.

ÉRECTION : ne se dit qu’en parlant des monuments, etc.

Je crois que l’ensemble serait formidable comme plomb. Il faudrait que, dans tout le cours du livre, il n’y eût pas un mot de mon cru, et qu’une fois qu’on l’aurait lu on n’osât plus parler, de peur de dire naturellement une des phrases qui s’y trouvent. Quelques articles, du reste, pourraient prêter à des développements splendides, comme ceux de HOMME, FEMME, AMI, POLITIQUE, MOEURS, MAGISTRAT. On pourrait d’ailleurs, en quelques lignes, faire des types et montrer non seulement ce qu’il faut dire, mais ce qu’il faut paraître. [...]

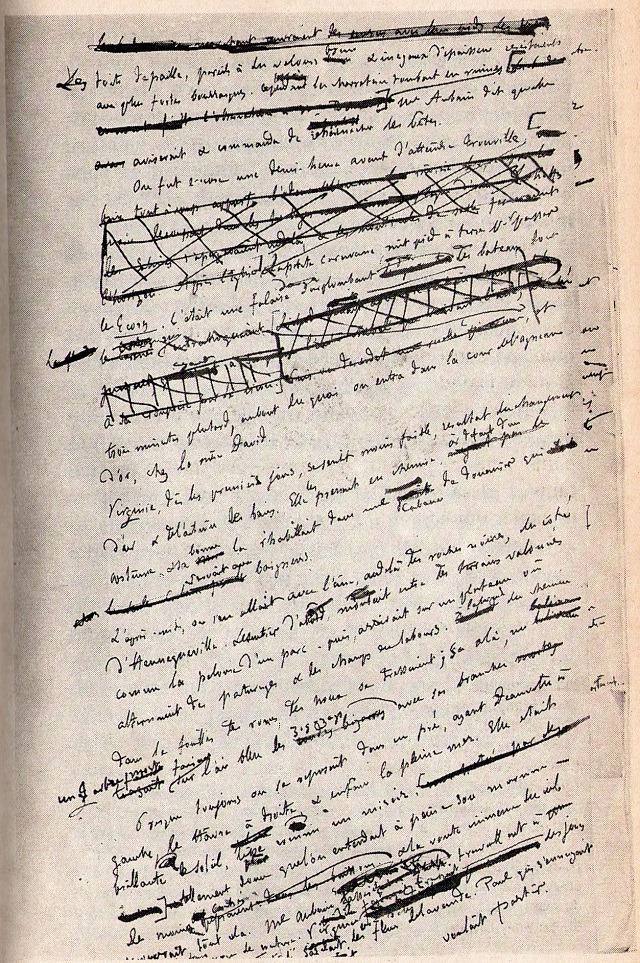

Manuscrit d’Un coeur simple.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Étrange Flaubert. En 1995, Sollers écrit :

Peu à peu la terreur romantique se fissure, se décompose, s’estompe. Oui, c’était bien le règne de la Mort, de la dépression obligatoire, du suicide organisé, des massacres mécaniques, de l’image pour rien, de la réduction occulte des corps à une simple bouillie prêcheuse éphémère. Hystérie, laideur, débilitation, emphase, méchanceté, pathos : tel était le Programme. Il persiste, mais nous le savons.

Prenons Flaubert à la fin de sa vie, lorsque avant de s’enfoncer et de mourir sur Bouvard et Pécuchet, condamnation sans reste de son siècle et du Siècle, il écrit ses Trois Contes. Nous sommes en 1876, Proust a cinq ans ; Baudelaire, Rimbaud et Lautréamont ont déjà eu lieu mais personne ne veut le savoir : Joyce, Kafka, Pound, Hemingway vont venir, et Sartre, Artaud, Céline, Genet, d’autres. Ouvrons Un coeur simple, La Légende de saint Julien l’Hospitalier, Hérodias. Qu’est-ce qui nous intrigue aujourd’hui, en dehors de la perfection massive et inquiétante du style de Flaubert ? Voici deux exemples :

« Les herbages envoyaient l’odeur de l’été ; des mouches bourdonnaient ; le soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. »

« Il se fit un grand silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. »

(On dirait du Rimbaud.) Oui, qu’est-ce qui, ici, finalement nous frappe, sinon cette étrange obsession pour un christianisme qu’on dirait bloqué de partout par le mal, la bêtise, la chute dans une médiocrité sans issue, la cruauté, la superstition, l’aveuglement lourd ? Que le Saint Esprit soit forcé de prendre comme figure celle, inoubliable, du perroquet Loulou pour la pauvre servante Félicité ; que le Christ soit obligé de se révéler sous la forme d’un lépreux qu’il faut réchauffer de son corps pour Julien, le meurtrier d’animaux ; que la tête coupée de saint Jean-Baptiste soit l’enjeu d’un événement obscur et capital dans la Palestine du début de notre ère ; tout cela n’est-il pas hautement bizarre, ahurissant, fabuleux ? Flaubert est allé en Orient, comme Chateaubriand, Nerval, Melville. Que s’est-il passé là-bas ? Où en sommes-nous ? L’Égypte ? Jérusalem ? Venise ? Rien. L’étiage. L’oubli. Le désert. Le passé est mort, le présent se traîne, Mme Bovary est partout, la bonne nouvelle millénaire est une vieillerie happée par l’ombre. C’est la force inouïe de Flaubert de nous faire sentir, à travers la folie fétichiste humaine, l’impasse où en sont arrivées, dans les consciences, l’histoire de son temps et, dans cette histoire, la religion qui s’y étouffe en rituels privés de signification. Mais ne vous y trompez pas, prévient-il, cette invention de perroquet empaillé, avatar dérisoire et sublime de la colombe du Saint-Esprit, « n’est nullement ironique, comme vous le supposez, mais au contraire très sérieuse et très triste ». Et aussi :

« Si je continue, j’aurai ma place parmi les lumières de l’Église. Après saint Antoine, saint Julien ; et ensuite saint Jean Baptiste. Je ne sors pas des saints. »

Or, Flaubert, on le sait, n’est nullement « catholique », du moins à la française. Il n’arrête pas, au contraire, de dire que nous sommes « pourris » de catholicisme, son raisonnement étant le suivant : la Grâce a fini par nier la Justice, la Révolution a reconduit un archaïsme médiéval, la Terreur a eu beau fermer les églises, elle a voulu élever des temples, bref Rousseau, contre Voltaire, a ramené le pire des obscurantismes où « socialistes » et « catholiques » sont à mettre dans le même sac, et d’ailleurs L’Assommoir de Zola (qui, à l’époque, se vend beaucoup plus que les Trois Contes) est assommant. Tout cela date de 1868, donc avant la Commune, la répression, la fin de l’Empire. Il n’empêche que, huit ans plus tard, ruiné, épuisé, Flaubert écrit ses trois hallucinations chrétiennes dans un état d’ « effrayante exaltation », ne dormant plus, ne se soutenant plus « qu’à force de café et d’eau froide », et finissant par avoir besoin « de contempler une tête humaine fraîchement coupée ». De l’écriture d’Un coeur simple, il tire la conviction que « la prose française peut arriver à une beauté dont on n’a pas l’idée ». Pour Hérodias, il a repris des pans entiers de la Bible. Que se passe-t-il donc ? Proust, vingt-cinq ans après, en route pour Venise, se souviendra de cette passion concentrée. Flaubert sera son saint Jean-Baptiste. Il entrera, lui, triomphalement dans la révélation du baptistère de Saint-Marc. Mais, d’une certaine façon, la ville elle-même, dès ce moment en plein mouvement de résurrection, ne répond-elle pas, point par point, à ce jugement de l’auteur de La Tentation de saint Antoine :

« Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le poli de la surface, l’harmonie de l’ensemble, n’y a-t-il pas une vertu intrinsèque, une espèce de force divine, quelque chose d’éternel comme un principe ? »

Éloge de l’Infini, « L’autre Venise », Folio 3806, 2003, p.247-249.

La Danse de Salomé, entre 1342 et 1354.

Venise, Basilique Saint-Marc. ZOOM : cliquer sur l’image.

Annexe

Maxime Du Camp, homme de lettres et photographe

- Maxime Du Camp, 1849.

Maxime Du Camp, homme de lettres, voyageait beaucoup. En 1851, il fonde avec Théophile Gautier et Arsène Houssaye, la deuxième « Revue de Paris », qui publiera Madame Bovary. Il croyait au progrès comme la plupart des gens de son siècle. Ses relations avec Flaubert, de 1846 à 1852, furent très variables.

A Damas, le 4 septembre 1850, dans une lettre à Louis Bouilhet, Flaubert est déjà perplexe :

« Le jeune Du Camp devient très socialiste. L’avenir de la France l’inquiète, et il s’emporte dans la discussion. »

En juillet 1852, Flaubert, ce « bourgeois » qui ne demande rien aux autres, écrit à Ducamp (on ne peut être plus clair) :

« Je trouve ton affliction à mon endroit comique, voilà tout. Est-ce que je te blâme, moi, de vivre à Paris, et d’avoir publié, etc ? Lorsque tu voulais même, dans un temps, venir habiter une maison voisine de la mienne, à la campagne, ai-je applaudi à ce projet ? T’ai-je jamais conseillé de mener ma vie, et voulu mener ton ingénieuse à la lisière, lui disant : "Mon petit ami, il ne faut pas manger de cela, s’habiller de cette manière, venir ici, etc.?" À chacun donc ce qui lui convient. Toutes les plantes ne veulent pas la même culture. Et, d’ailleurs, toi à Paris, moi ici, nous aurons beau faire ; si nous n’avons pas l’étoile, si la vocation nous manque, rien ne viendra ; et si au contraire elle existe, à quoi bon se tourmenter du reste ?

Tout ce que tu pourras me dire, je me le suis dit, sois-en sûr, blâme ou louange, bien et mal. Tout ce que tu ajouteras là-dessus ne sera donc que la redite d’une foule de monologues que je sais par coeur.

Encore un mot cependant. Le renouvellement littéraire que tu annonces, je le nie, ne voyant jusqu’à présent ni un homme nouveau, ni un livre original, ni une idée qui ne soit usée (on se traîne au cul des maîtres comme par le passé). On rabâche des vieilleries humanitaires ou esthétiques. Je ne nie pas la bonne volonté, dans la jeunesse actuelle, de créer une école, mais je l’en défie. Heureux si je me trompe ; je profiterai de la découverte.

Quand à mon poste d’homme de lettres, je te le cède de grand coeur, et j’abandonne la guérite, emportant le fusil sur mon bras. — Je dénie l’honneur d’un pareil titre et d’une pareille mission. Je suis tout bonnement un bourgeois qui vit retiré à la campagne, m’occupant de littérature et sans rien demander aux autres, ni considération, ni honneur, ni estime même.

Ils se passeront donc de mes lumières. Je leur demande en revanche qu’ils ne m’empoisonnent pas de leurs chandelles. C’est pourquoi je me tiens à l’écart. — Pour ce qui est de les aider, je ne refuserai jamais un service, quel qu’il soit. — Je me jetterai à l’eau pour sauver un bon vers ou une bonne phrase, n’importe de qui, mais je ne crois pas que pour cela l’humanité ait besoin de moi, pas plus que je n’ai besoin d’elle.

Modifie encore cette idée, à savoir que, si je suis seul, je ne me contente pas de moi-même. C’est quand je serai content de moi au contraire, que je sortirai de chez moi, où je ne suis pas gâté d’encouragements. Si tu pouvais voir au fond de ma cervelle, cette phrase que tu as écrite te semblerait une monstruosité.

Si ta conscience t’a ordonné de me donner ces conseils, tu as bien fait et je te remercie de l’intention. Mais je crois que tu l’étends aux autres, ta conscience, et que ce brave Louis [14] ainsi que ce bon Théo [15], que tu associes à ton désir de me façonner une petite perruque pour cacher ma calvitie, se foutent complètement de ma pratique ou, du moins, n’y pensent guère. "La calvitie de ce pauvre Flaubert", ils peuvent en être convaincus ; mais désolés, j’en doute. Tâche de faire comme eux, prends ton parti sur ma calvitie précoce, sur mon irrémédiable encroûtement. Il tient comme la teigne ; tes ongles se casseront dessus. Garde-les pour des besognes plus légères.

Nous ne suivons plus la même route, nous ne naviguons plus dans la même nacelle. Que Dieu nous conduise où chacun demande ! Moi, je ne cherche pas le port, mais la haute mer. — Si j’y fais naufrage, je te dispense du deuil. »

Dans une lettre à Louise Colet du 15 janvier 1853, Flaubert est furieux qu’on ait remis à Du Camp la légion d’honneur au titre de photographe :

« Nouvelle : le jeune du Camp est officier de la Légion d’honneur ! Comme ça doit lui faire plaisir ! Quand il se compare à moi et considère le chemin qu’il a fait depuis qu’il m’a quitté, il est certain qu’il doit me trouver bien loin de lui en arrière et qu’il a fait de la route (extérieure). Tu le verras à quelque jour attraper une place et laisser là cette bonne littérature. Tout se confond dans sa tête : femmes, croix, art, bottes, tout cela tourbillonne au même niveau et, pourvu que ça le pousse, c’est l’important. Admirable époque (curieux symbolismes, comme dirait le père Michelet) que celle où l’on décore les photographes et où l’on exile les poètes (vois-tu la quantité de bons tableaux qu’il faudrait avoir faits avant d’arriver à cette croix d’officier ?). De tous les gens de lettres décorés, il n’y (en) a qu’un seul de commandeur, c’est M. Scribe ! Quelle immense ironie que tout cela ! Et comme les honneurs foisonnent quand l’honneur manque ! »

Et, le 5 mars, toujours à Louise Colet :

« Pour lui, ce bon Maxime, je suis maintenant incapable à son endroit d’un sentiment quelconque. La partie de mon coeur où il était est tombée sous une gangrène lente ; et il n’en reste plus rien. Bons ou mauvais procédés, louanges ou calomnies, tout m’est égal. Et il n’y pas, là, de dédain. Ce n’est point une affaire d’orgueil. Mais j’éprouve une impossibilité radicale de sentir à cause de lui, pour lui, quoi que ce soit, amitié, haine, estime ou colère. — Il est parti, comme un mort, et sans même me laisser un regret. Dieu l’a voulu ! Dieu soit béni ! La douceur que j’ai éprouvée dans cette affection (et que je me rappelle avec charme) atténue, sans doute, l’humiliation où je pourrais être de l’avoir eue. »

Baudelaire, un peu plus tard, dédie à Du Camp Le Voyage, poème qui clôt la dernière partie de la seconde édition des Fleurs du mal (1861) intitulée La mort. Le 23 février 1859, il écrit à Du Camp :

« Il y avait longtemps que je projetais de faire quelque chose qui fût digne de vous et qui servît à témoigner de ma sympathie pour votre talent. Ai-je réussi, c’est-ce que vous me direz ; mais ai-je réussi à vous plaire surtout, c’est là la question importante. Si le ton systématiquement byronien de ce petit poème vous déplaisait, si, par exemple, vous étiez choqué de mes plaisanteries contre le progrès, ou bien de ce que le voyageur avoue n’avoir vu que la banalité, ou enfin de n’importe quoi, dites-le-moi sans vous gêner ; je ferai pour vous autre chose avec autant de joie. En bonne conscience, je ne pouvais imprimer ceci, avec votre nom en tête, sans vous en demander permission. »

Baudelaire est-il sincère ? L’ironie est perceptible. Les Fleurs du mal et tous ses écrits, c’est vrai, ne sont pas un hymne au progrès que Baudelaire haïssait comme la photographie [16] — à laquelle on doit pourtant de magnifiques portraits du poète (par Carjat [17], par Nadar [18] ou par Charles Neyt [19]). Il semble que les relations entre Baudelaire et Du Camp en restèrent là.

Du Camp était quand même un bon photographe, un pionnier dans son genre. Et quant à la photographie, nous ne sommes pas obligés, aujourd’hui, d’en rester aux clichés. Sollers qui sait se faire accompagner, dans ses voyages, d’une excellente photographe, Sophie Zhang, ne nous démentira pas.

Le 14 août 1853, Flaubert écrit à Louise Colet :

« Je ne consentirais jamais à ce que l’on fît mon portrait en photographie. Max l’avait fait, mais j’étais en costume nubien, en pied, et vu de très loin, dans un jardin. »

Voici la photo.

- Maxime Du Camp, photographie de Flaubert dans les jardins de l’Hôtel du Nil,

Le Caire, 9 janvier 1850. (21,2 x 15,8 cm). Centre Flaubert.

Autres photos du voyage en Orient :

- Maxime Du Camp, Nubie. Ibsamboul. Colosse médial (Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, tome II, pl. 106), 1850. Papier salé d’après négatif papier. 21 x 16,5 cm.

Acquisition 1853

© Bibliothèque nationale de France.

- Maxime Du Camp, Kalabscheh. Ptolémée Caesarion (Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, pl. 91), 1850. Papier salé d’après négatif papier. 23 x 16,5 cm

Ancienne collection Prisse d’Avesnes

© Bibliothèque nationale de France.

- Maxime Du Camp, Palais de Karnak. Cour des Bubastites et entrée principale de la salle hypostyle

(Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, pl. 37), 1850.

Papier salé d’après négatif papier. 22 x 17 cm

Ancienne collection Prisse d’Avesnes

© Bibliothèque nationale de France.

Exposition des photographies de Du Camp à la BnF.

Carthage, l’échappée tunisienne de Flaubert

Invitation au voyage, arte, avril 2017.

Entre vestiges et présent, une balade dans Carthage sur les traces de Flaubert qui, fasciné par la cité antique, y déambula en 1858.

Gustave Flaubert : Analyse spectrale de l’Occident

Portrait de Gustave Flaubert par Eugène Giraud, vers 1856.

Diffusion sur France Culture le 13 février 1965.

Par Pierre Sipriot. Avec André Maurois (romancier, biographe, conteur, essayiste, académicien), Marie-Jeanne Durry (universitaire, poétesse), François-Régis Bastide (écrivain, diplomate, éditeur, homme de radio), Camille Bourniquel (poète, romancier, peintre), Christian Murciaux (écrivain) et Philippe Sollers (écrivain).

Lectures Silvia Monfort, Jean-Paul Moulinot et Jean-Marie Fertey.

L’intervention de Sollers dans l’échange final

Les deux textes sur Flaubert publiés dans Tel Quel dont parle Sollers sont :

Les deux textes sur Flaubert publiés dans Tel Quel dont parle Sollers sont :

Renaud Matignon, Flaubert et la sensibilité moderne (n° 1, printemps 1960)

Renaud Matignon, Flaubert et la sensibilité moderne (n° 1, printemps 1960)

Gérard Genette, Le travail de Flaubert (n° 14, été 1963)

Gérard Genette, Le travail de Flaubert (n° 14, été 1963)

Ce que Sollers ne dit pas, c’est que l’un des premiers volumes publiés au Seuil dans la collection « Tel Quel » qu’il venait de créer fut :

Gustave Flaubert, La première éducation sentimentale. Préface de François-Régis Bastide. 1963. 285 p.

Gustave Flaubert, La première éducation sentimentale. Préface de François-Régis Bastide. 1963. 285 p.

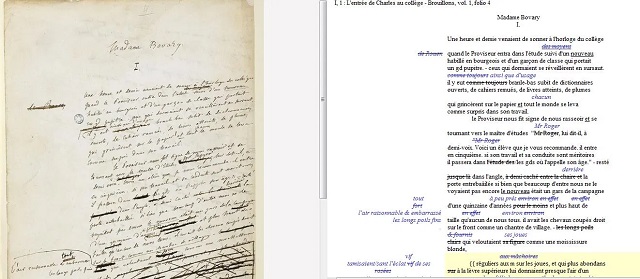

Les manuscrits de Gustave Flaubert réunis dans Gallica

Transcription de Madame Bovary.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Longtemps après la mort de Flaubert, sa nièce Caroline Franklin Groult fait don des manuscrits de ses œuvres majeures en les répartissant entre la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque municipale de Rouen et la Bibliothèque historique de Ville de Paris. Suite à cette dispersion, aucun dossier manuscrit d’une œuvre n’est complet dans un lieu unique. La répartition dispersion géographique des manuscrits de Flaubert entre plusieurs institutions est un handicap pour la consultation et la recherche. Aujourd’hui la numérisation et la mise en ligne sur Gallica et Rotomagus (respectivement les bibliothèques numériques de la BnF et de la BM de Rouen) de l’ensemble des manuscrits de Flaubert, et ce, quel que soit leur lieu de conservation, est une avancée considérable pour la recherche.

Avec Yvan Leclerc, professeur émérite de littérature française du XIXe siècle à l’Université de Rouen, spécialiste de Flaubert et directeur du centre Flaubert, Christelle Di Pietro, directrice de Rouen nouvelles bibliothèques, Emmanuelle Toulet, directrice de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, et Isabelle Le Masne de Chermont, directrice du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.

LIRE AUSSI :

Gustave Flaubert, Voyage en Orient, publié en 1948.

Gustave Flaubert, Voyage en Orient, publié en 1948.

Le voyage jour après jour.

Le voyage jour après jour.

Correspondance de Gustave Flaubert.

Correspondance de Gustave Flaubert.

Le voyage en Orient (1849-1850) par Maxime Du Camp.

Le voyage en Orient (1849-1850) par Maxime Du Camp.

L’influence de l’Orient dans les « Trois Contes ».

L’influence de l’Orient dans les « Trois Contes ».

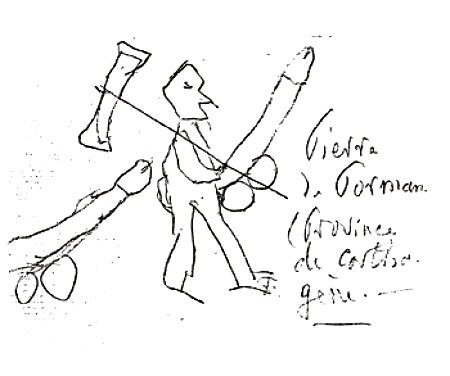

Un personnage ithyphallique. Dessin recopié par Flaubert.

Collection d’autographes de Madame Dina Vierny,

hôtel Drouot, 28 octobre 1996, pièce 53.

Notice du catalogue : « Dessin original avec note autographe ; 10,5 x 13,5 cm au crayon sur papier bleu. Curieux dessin, d’un personnage au sexe géant dressé, avec répétition du sexe sur le côté de la feuille, et la légende : “Pierre de Porman. (Province de Carthagène)”, croquis architectural au verso. » [20]

Première mise en ligne 1er décembre 2013.

[3] La lettre de Maupassant du 14 février 1880 :

« Je suis accusé, mais je crois qu’on hésite à pousser l’affaire parce qu’on voit que je me défendrai comme un enragé. Non à cause de moi (je m’en f… de mes droits civils) mais à cause de mon poème, nom de Dieu ! Je le défendrai coûte que coûte, jusqu’au bout, et ne consentirai jamais à renoncer à sa publication .