Deux images des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Mai 1997, Cahiers du cinéma n°513. Le Festival de Cannes approche. Qui va-t-on célébrer ? Quelles stars ? Dans son éditorial, Serge Toubiana, alors rédacteur-en-chef de la revue, écrit : « Godard, avec ses Histoire(s) du cinéma a évidemment trouvé la réponse juste. C’est le cinéma qu’il faut honorer, et tous ceux — cinéastes, producteurs, stars, sans oublier les films, les sujets, les histoires — tombés au champ d’honneur, pour avoir voulu, désiré ou rêvé d’en faire la grandeur. Grandeurs et misères du cinéma. Une des initiatives, sans doute la plus judicieuse, de ce 50e Festival de Cannes consistera dans la projection, dans le cadre d’Un Certain Regard, de deux chapitres de la somptueuse série conçue par Godard depuis une dizaine d’années. C’est un travail gigantesque, inouï, de remémoration à la fois gaie et funèbre, de tout ce qui brasse l’histoire de ce siècle, met le cinéma en question, ou se sert du cinéma pour questionner l’Histoire, remonte le fil de sa naissance, à la fin du XIXe, jusqu’à la peinture et la photographie. Ce sont ces Histoire(s) du cinéma que les Cahiers ont voulu prendre en compte dans ce numéro, en donnant la parole à Philippe Sollers, et en reproduisant de longs extraits inédits d’un dialogue entre Godard et Serge Daney. »

Le 28 mars 1997, Godard a donc invité Serge Toubiana, Antoine de Baecque et Philippe Sollers à visionner plusieurs heures de son work in progress, Histoire(s) du cinéma. Expérience insolite, concrète (« la divinité du concret »). L’entretien avec Sollers est un document passionnant où l’écrivain, enthousiaste, compare Godard à « un saint », « une sorte de Noé », « un chef d’orchestre des spectres ». Il n’a jamais été réédité. Il est suivi, dans les Cahiers, d’un long extrait d’un dialogue entre Serge Daney (1944-1992) et Godard, datant du 3 novembre 1988, qui avait déjà été publié dans Libération le 26 décembre 1988 sous le titre « Godard fait des histoire(s) » [1], et qui, filmé en vidéo, servira de trame pour certaines séquences des Histoire(s) 2a : seul le cinéma [2]. Le dossier des Cahiers est introduit par Antoine de Baecque qui écrira plus tard une importante biographie de Godard, la première de langue française (Godard, Grasset, 2010, 944 p. [3]).

Ce n’est pas la première fois que l’occasion est donnée à Sollers de s’exprimer sur le cinéma de Jean-Luc Godard ou de dialoguer avec le réalisateur. C’est même souvent JLG qui a été à l’initiative de telle ou telle rencontre. Citons, pour mémoire, Godard/Sollers : L’entretien, réalisé par Jean Paul Fargier, le 21 novembre 1984 (Je vous salue Marie !), ou encore, cet échange télévisé, le 26 novembre 1996, lors de la sortie de For ever Mozart, au Cercle de Minuit animé par Laure Adler. Mais on peut aussi citer les écrits de Sollers : La « bonne nouvelle » de Godard (sur Détective, avec Johnny Halliday, 1985), ou JLG/JLG, un cinéma de l’être-là (sur JLG/JLG, autoportrait de décembre, 1995). Intérêt et dialogue mêlés d’admiration et de distance réciproques entre le catholique et le protestant, où se jouent les rapports complexes, souvent conflictuels, entre cinéma et littérature, image et parole, et leur rapport singulier aux histoire(s) (narration, récit, roman) et à l’Histoire, qu’on la pense comme Histoire monumentale (Nietzsche), Événement ou Avènement (Ereignis : Heidegger).

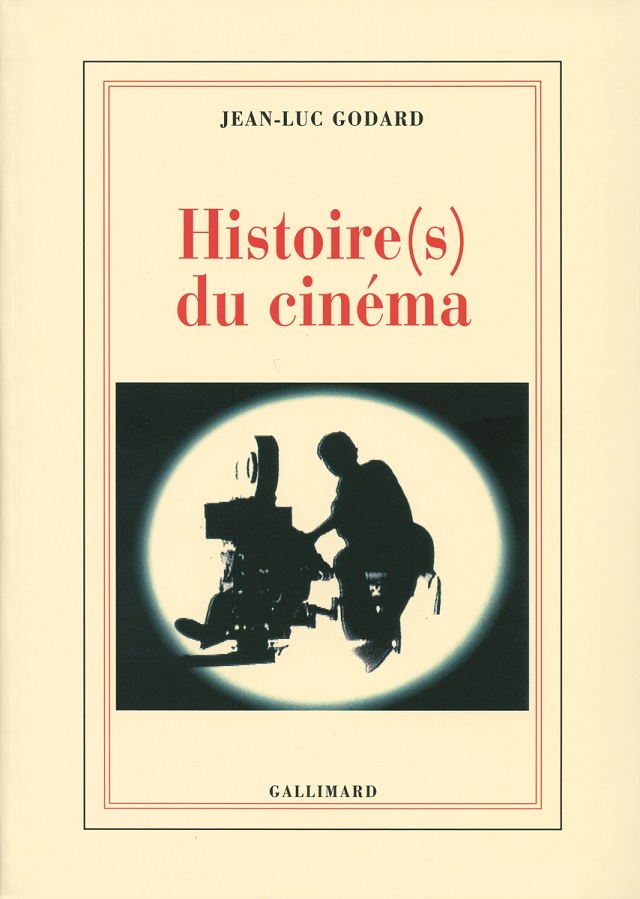

Pile et face. Marcelin Pleynet a vu, lui aussi, ces Histoire(s) du cinéma. C’était un an et demi plus tard, le 1er octobre 1998, alors que Godard venait de publier un coffret de quatre volumes éponyme (Gallimard/Gaumont). S’appuyant sur certains écrits datés (anciens et qui font date) de L’Internationale situationniste ou de Guy Debord, mais aussi de Heidegger (D’un entretien de la parole [entre un Japonais et un qui demande]), l’analyse de Pleynet, qu’il relate dès le lendemain dans son Journal, publié en 2000, dans Les voyageurs de l’an 2000, sous-titré « romans » (Gallimard, coll. L’infini), manifeste, à travers une lecture « symptomale », une distance critique certaine, quoique nuancée, non seulement par rapport au cinéma de Godard, mais à la pratique cinématographique en général à l’heure du « spectaculaire intégré » (« il n’y a rien à attendre de ce qui se présente comme art cinématographique »). Pleynet reprend là les critiques explicites qu’il formulait dès mars 1969 dans la revue Cinéthique à propos de Godard (entre autres), incapable, selon lui, de penser la spécificité cinématographique et l’idéologie produite par la caméra comme appareil idéologique (1969 : « une caméra productrice d’un code perspectif directement hérité, construit sur le modèle de la perspective scientifique du Quattrocento. » 1998 : « cette Histoire(s) du cinéma justifie la pensée profonde de l’appareil [4]. »). Dès lors, on imagine que le « dialogue » entre le cinéaste et le poète est, sinon impossible, du moins difficile. C’est la même distance (mêlée cette fois d’admiration et de « passion persévérante ») qu’on retrouve sous la plume d’un cinéphile repenti devenu écrivain (je préfère l’essayiste au romancier), Thomas A. Ravier, dans le chapitre consacré à Godard de son percutant essai L’oeil du Prince (Gallimard, coll. L’infini, 2008) sous le titre suggestif « Leçon de ténèbres ».

En 1997, Antoine de Baeque terminait son article des Cahiers par ces mots : « Nous n’en avons pas fini avec ces histoire(s). » (« ces histoire(s) » sans italiques). Si, hélas pour eux, les Cahiers du cinéma n’ont guère poursuivi la réflexion qu’ils promettaient (au point que c’est peu après cette époque que j’ai pratiquement cessé de les lire), force est de considérer que la phrase reste vraie et que, bon an mal an, Godard continue, en Suisse, c’est-à-dire aux antipodes, à bousculer nos repères et à nous maintenir en éveil dans un monde qu’il sait être un monde de fantômes. Sollers écrivait en 1985 : « Godard est un scandale qui dure, à la grande surprise des cons, parce qu’il ne cède pas sur sa sensation intime, donc sur son désir. C’est, tout simplement, un des plus grands artistes de notre temps. » Un scandale qui dure au point d’obliger, d’une certaine manière, l’écrivain et le poète à continuer à fonder, de livre en livre, ce qui demeure, quand les images, written on the wind, risquent toujours d’être emportées par le vent. Sollers encore (et cela vaut pour tous et pour chacun) : « Il faut être bien seul pour faire ce travail ! Mais si on est habité, il faut aller jusqu’au bout. »

Histoire(s) du cinéma.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Comment circulent les Histoire(s) du cinéma que nous raconte Jean-Luc Godard ? En contrebande, par moments volés, mais laissant alors un impact démesuré dans notre regard. Cela rappelle un peu le cubisme. 1907, Les Demoiselles d’Avignon. Picasso n’exposera pas sa toile-manifeste avant vingt ans, mais déjà « on » parle de quelque chose d’absolument essentiel. Qui passe à côté rate l’entrée dans le siècle. Et s’ils sont nombreux, très nombreux à passer à côté, quelques-uns voient la toile, dans l’atelier de Picasso. Ils en parlent, la commentent, commencent à écrire à son sujet, dans les revues d’art. Ils inventent même un mot pour désigner la révolution qu’ils y ont vue : cubisme. Un passeur se propose, Apollinaire, qui, sous le choc, comme inspiré par le tableau, par Picasso et Braque, dit l’importance et la vérité de ce regard. La nouvelle, peu à peu, se répand, plaçant l’art sous influence, et gagne son combat par contamination, clandestinement, par rumeur, insidieusement. C’est un complot, contre l’art académique et le bon goût, et Picasso possède les armes des comploteurs : il fait son coup en secret, peu à peu, ruminant ses obsessions, et cela éclate, puis cela prend. Quelques années plus tard, tous les artistes parlent du cubisme même si très peu ont vu, de leurs yeux, ces Demoiselles d’Avignon. On pourrait dire la même chose de Proust, de Joyce (qui a lu Finnegans Wake ?). Et des Histoire(s) du cinéma de Godard : qui n’aura pas vu cela, qui n’aura pas compris ces histoire(s), ratera la sortie du siècle. Pourtant, combien les verront ? On ne sait toujours pas si ces histoire(s) seront montrées à la télévision, en salles, ou si elles trouveront la forme d’un livre...

Comment circulent les Histoire(s) du cinéma que nous raconte Jean-Luc Godard ? En contrebande, par moments volés, mais laissant alors un impact démesuré dans notre regard. Cela rappelle un peu le cubisme. 1907, Les Demoiselles d’Avignon. Picasso n’exposera pas sa toile-manifeste avant vingt ans, mais déjà « on » parle de quelque chose d’absolument essentiel. Qui passe à côté rate l’entrée dans le siècle. Et s’ils sont nombreux, très nombreux à passer à côté, quelques-uns voient la toile, dans l’atelier de Picasso. Ils en parlent, la commentent, commencent à écrire à son sujet, dans les revues d’art. Ils inventent même un mot pour désigner la révolution qu’ils y ont vue : cubisme. Un passeur se propose, Apollinaire, qui, sous le choc, comme inspiré par le tableau, par Picasso et Braque, dit l’importance et la vérité de ce regard. La nouvelle, peu à peu, se répand, plaçant l’art sous influence, et gagne son combat par contamination, clandestinement, par rumeur, insidieusement. C’est un complot, contre l’art académique et le bon goût, et Picasso possède les armes des comploteurs : il fait son coup en secret, peu à peu, ruminant ses obsessions, et cela éclate, puis cela prend. Quelques années plus tard, tous les artistes parlent du cubisme même si très peu ont vu, de leurs yeux, ces Demoiselles d’Avignon. On pourrait dire la même chose de Proust, de Joyce (qui a lu Finnegans Wake ?). Et des Histoire(s) du cinéma de Godard : qui n’aura pas vu cela, qui n’aura pas compris ces histoire(s), ratera la sortie du siècle. Pourtant, combien les verront ? On ne sait toujours pas si ces histoire(s) seront montrées à la télévision, en salles, ou si elles trouveront la forme d’un livre...

Mais « ça » circule déjà, et « ça » nous fait comprendre le monde. Comme le dit Philippe Sollers, « ça » nous fait gagner du temps, le temps d’un regard, le temps d’une pensée. Un peu comme une drogue dont on deviendrait dépendant : les idées et les images circulent par la bande, conte nues dans des cassettes-vidéos que l’on se passe de main en main avant de les passer sur nos magnétoscopes. Il y a des épisodes très « vus », les 1 A et 1 B par exemple, déjà passés à la télévision donc enregistrés sans difficulté. Il y a aussi les raretés, 2 A et 2 B, dont un trafic pourrait très bientôt se mettre en place. Parce qu’il existe une demande, avide, au point qu’on peut téléphoner à untel-qui-les-aura-sûrement parce qu’on est en manque, vers deux heures du matin, qu’il nous faut une image, un son, une association, une citation, la voix de Godard qui lit Victor Hugo, sa machine à écrire qui crépite sèchement, le bruit du déroulement de la bobine sur la table de montage, tous ces bouts de films qui racontent des histoire(s).

Parfois, il y a un événement : on va voir les films en projection « officielle », à Locarno en août 1995, à Cannes cette année pour deux d’entre eux (3 A et 4 B, dans le cadre d’Un Certain Regard, à la Cinémathèque (non, c’est annulé au dernier moment), et Godard sera là, il parlera, on parlera avec lui, on écoutera aussi des gens qui ont vu, qui ont compris. Agamben, Rancière, Labarthe... Ou alors, on peut lire des textes, les premiers textes qui commencent à dire l’importance des histoire(s), Jonathan Rosenbaum dans Trafic (n°22), Dominique Païni dans Artpress (n°221), on y puise des idées, on y partage une expérience, et cela donne l’envie de revoir des épisodes, des moments. « Ça » nous nourrit, à nouveau. C’est l’entêtante fonction de ces histoire(s) : elles sont là, on peut les voir sur des supports très différents, très inégaux, mauvaises copies en cassettes, vidéo-projections dans quelques festivals, ou même sur l’écran idéal, chez Godard, à Rolle, à Paris, avec le cinéaste qui tourne en rond dans la pièce d’à côté, qui change lui-même les précieuses cassettes Béta, et la cassette de la bande-son, magnifique... Elles sont là, elles diffusent, comme des formes qui pensent. Et il faut tenter de penser avec elles, parce qu’il serait coupable, où dommage tout simplement, d’oublier qu’on peut penser notre siècle avec des morceaux du cinéma.

Ce work in progress sur lequel Godard travaille depuis dix ans — forme peut-être à jamais ouverte (il doit réaliser ce qu’il appelle le « dernier » épisode dans les mois qui viennent, mais ensuite il y aura encore le livre reprenant les films, et d’autres essais, pourquoi pas) —, monte et montre ensemble « ce qu’était le cinéma » et « ce qu’était le XXe siècle ». Tout cela grâce à la vidéo, comme s’il fallait passer par ce procédé technique assez simple et imaginatif, bricolé, grâce aux collages, aux arrêts, trucages, ralentis, citations, pour inventer le juste « ensemble » qui fait s’impressionner le cinéma sur l’histoire et l’histoire sur le cinéma. Un dialogue à trois, donc, avec un (s) à histoire(s), où chacun réclame sa part de mots, d’images, de sons, de corps. A quatre plutôt, car Godard est omniprésent, par son visage, son ombre, sa voix, son dispositif. Il se moule dans ce dialogue, puisqu’il est le cinéma, la vidéo, ou la littérature dont il lit des titres, des passages, des noms. L’idée, chez lui, consiste d’abord à filmer ces protagonistes , le cinéma, l’histoire, la vidéo, la peinture, la littérature, Godard lui-même, comme des personnages, donc comme des corps, tout en les montrant comme des concepts, des idées, donc comme des âmes. Les Histoire(s) sont fondées sur cet équilibre entre corps et âmes. C’est ce qui sauve le siècle en l’imprimant sur les images. On voit son corps, ces millions de corps qui bougent, meurent, et ressuscitent parfois grâce au cinéma — la séquence finale d’Ordet génialement doublée par la chanson de Gilda —, et on voit son âme, cet esprit que la peinture, parfois, approche (le baigneur de Seurat au moment de l’invasion allemande) ou que le cinéma hante de ses fantômes (il y en a tant pour nos nuits noires de cinéphiles). Si bien que les Histoire(s) de Godard parviennent à un sommet de réflexion, où la texture des idées est terriblement dense, Somme au sens philosophique et théologique du terme, essai historique tout autant : la mise en concordance des « usines de rêves » hollywoodienne et soviétique par exemple, avec le parallélisme des destins de Thalberg et de Lénine, un même fantasme du contrôle absolu sur les sens et les esprits, sur les corps que l’on façonne et les âmes que l’on conditionne. Et à un sommet d’émotion mobilisant les affects à travers le jeu des couleurs, le mélange des arts, le voyeurisme sensuel (ou pornographique parfois) des corps, et, surtout, le montage des images et des sons qui produit de brusques bouffées d’émotion, submergeant d’un coup les pensées comme une vague les rochers d’une côte sauvage : Baudelaire sur un très long et doux passage de La Nuit du chasseur, tel un rêve ; un moment d’Alphaville recouvrant les Trois Lumières de Fritz Lang, avec un jeu de rimes d’un visage l’autre, d’une pâleur l’autre, d’une lumière l’autre ; une chanson de Richard Cocciante qui parle de la langue italienne, sur une mosaïque de films néoréalistes, hymne élégiaque comme on n’en a jamais composé de plus beau au cinéma italien.

Comment regarder ces Histoire(s) ? Comme un joueur, un candide, un innocent, un élu, un savant, un cinéphile, un philosophe, un historien, un amateur ? Comment, surtout, en rendre compte : faire comprendre qu’il s’agit d’un des moments exceptionnels où le cinéma pense son siècle, tout en restituant un peu de l’émotion qui vous saisit parfois face aux images et aux sons. Comment raconter les Histoire(s) de Godard, avec leurs pleins et leurs creux, les échos et les voix étouffées, les brillances, les fulgurances, et les matités ? Ces Histoire(s) ont commencé à nous nourrir, et vont continuer pendant un certain temps. Les Cahiers travaillent avec elles, sur la durée, autant qu’ils tentent d’être travaillés par elles, dans le temps des projections, des réflexions, des émotions. Cela circule entre nous mais aussi dans la revue. Pour rendre compte de ce travail, il faut voir, faire voir, débattre, faire débattre, écrire, faire écrire. Cela a commencé il y a quelques mois et va, espérons-le, irriguer les pages de la revue pendant le temps qu’il faudra, comme une entreprise de mise à nu de nous-mêmes et des gens qui se confrontent à ces films. Nous avons donc demandé à quelques-unes des personnes que nous aimons lire, de travailler avec ces Histoire(s), de vivre une expérience avec elles, de se mettre en disponibilité vis-à vis de Godard, pour lui parler, lui faire reprendre le chemin de ces films. Des écrivains, philosophes, historiens, critiques d’art, cinéastes, comme en un vaste chantier à la taille de ces Histoire(s), avec la volonté de s’y mesurer, avec l’idée que cela doit nous faire mieux voir le cinéma, mieux l’écrire aussi. Dans ce numéro, les fondations sont posées par Daney, dans un entretien avec et filmé par Godard datant de 1988, et par Philippe Sollers, qui a vu les sept épisodes, les cinq heures de film, et qui en parle. Nous n’en avons pas fini avec ces histoire(s).

Serge Toubiana. Notre intuition était que ces Histoire (s) du cinéma de Godard ne pouvaient que vous intéresser. D’abord parce qu’il n’y est pas seulement question de cinéma. Mais du cinéma dans ses relations de filiation avec les autres arts, ceux du XIXe siècle, et en même temps approche contemporaine de l’image cinématographique dans un contexte ou une complexion plus large, se mêlant à d’autres images, picturales ou musicales. Et cette idée selon laquelle Godard est le seul, dans la sphère du cinéma, à tenter ce genre d’entreprise gigantesque, qui consiste à raconter une ou des histoires du cinéma, et sur tout, à les convoquer chez lui, dans une sorte de dimension romanesque. La tête ou le cerveau de Godard, où toutes ces histoires se réfléchissent, comme lieu ou caverne où tout revient, ses souvenirs de spectateur en même temps que ses projections vers l’extérieur. Cette démarche est évidemment très solitaire, même si d’autres cinéastes comme Hitchcock s’y sont confrontés, mais sur leur seul territoire fantasmatique.

Philippe Sollers. Dans Pierrot le Fou apparaît Céline. J’ai eu envie d’aller voir ce que disait Céline du cinéma, au moment où ce dernier allait prendre en main le rapport à la réalité, massif, de la société tout entière. Nous sommes au moment où la société du spectacle prend sa consistance. C’est-à-dire, probablement, si l’on reprend la datation de Guy Debord, au détour des années 20-30, dans ce basculement des années 20 dans les années 30. Le cinéma passe du muet au parlant, et puis il y a tout à coup cette prise en main industrielle, qui va devenir planétaire et qui l’est désormais, ce qui implique aussi la fin du cinéma au sens d’un art, témoignage donc que le cinéma est une tangente révélatrice de la mise en spectacle de la société. Comme si l’Histoire elle-même nous avait fait son cinéma. C’est le moins qu’on puisse dire. Et les formules de Céline, à propos du cinéma, sont très funèbres. C’est : « caveau d’illusions », « il y a des fantômes plein l’écran... » Et cette phrase terrible, à savoir qu’il s’agit de « mettre tout ce miroitement fantomatique, dans une fosse commune, dit-il, capitonnée, féerique et moite ». Le thème de la possibilité, ou pas, d’un fantôme, d’un spectre, d’un mort, qui se lèverait, dans cette fosse commune, ce caveau d’illusions, qui aurait un peu la figure, qui se profile d’ailleurs dans les Histoire(s) de Godard, du Noé d’Uccello, renversé contre sa coque après un déluge. Et lui-même, Godard, est à ce moment-là comme une sorte de Noé, il va vers une énorme prolifération d’illusions qui tout à coup se saborde, après avoir créé son océan, ses continents, son humanité asservie à cette subjectivité-là. Ça croule, il y a un déluge... Le thème apocalyptique est clair, Godard est là, à plusieurs reprises, assis derrière son micro et sa machine à écrire, ou alors debout, admirablement, comme un chef d’orchestre des spectres, évoquant ces milliers d’ombres qui ont été projetées, pas seulement sur les écrans, mais aussi dans les cerveaux humains pendant très longtemps. On est dans la caverne, allusion platonicienne. Il s’agirait en quelque sorte de tirer quelqu’un, qui se réveillerait de cette hypnose gigantesque, vers un dehors peut-être impossible, énigmatique. Mais maintenu comme tel dans la tension, c’est un acte révolutionnaire, dans la mesure où un acte révolutionnaire est ce qui essaie de ramasser le plus possible de temps dans une récapitulation, une remémoration très rapide, en vivant tout ce qui s’est déposé très lentement, dans la souffrance, l’imagination latérale, vers quelque chose qui pourrait indiquer une sortie.

Alors Histoire(s) du cinéma, avec ce s entre parenthèses, c’est pour moi une tentative de remémoration héroïque d’un corps qui voudrait cesser d’être un agent des fantômes, dans « une fosse commune, capitonnée, féerique et moite ». Il y a là un sursaut, un cri, presque christique, qui d’ailleurs est souligné à plusieurs reprises avec l’apparition de la prédication du Christ de Pasolini : De profundis clamavi... J’en appelle au réel qui aurait sans cesse été enveloppé, celui du XXe siècle. Il n’y a pas de problème sur ce point : le cinéma est une matière qui enveloppe la façon de se raconter l’Histoire. Il est très difficile de trouver quelqu’un aujourd’hui qui puisse être détaché, dans son point de vue sur l’histoire, de la mécanique projective du cinéma. Là, on rejoint une démonstration qui n’a en effet jamais été tentée : ranger cette longue histoire temporelle du cinéma dans ce que Nietzsche appelait l’Histoire monumentale. C’est-à-dire lui donner la dignité d’un art, alors qu’on aurait pu en douter, car c’est une revendication très violente. D’un art qui serait celui de la notation physique de tel ou tel corps à tel ou tel moment, promis à la disparition puisque ce n’est qu’un fantôme de corps, finalement. Une Histoire monumentale. Ou alors ce que Heidegger appelle l’Historial, qui n’est pas l’historicité ; ni l’histoire de l’historicisme. Point de vue vertical : l’Historial du cinéma. Historial rimant avec mémorial, on a affaire à un monument pratiquement funéraire. C’est très blasphématoire, par rapport à ce qui veut encore se considérer, réalistement, naturalistement, via la photographie ou le cinéma, qui sont tout de suite des procédures funèbres. La prédication de saint Godard est claire : d’abord le noir et blanc, ensuite on « farde », on colorise, on « cosmétise » le propos. Mais d’emblée, il s’agit bien du royaume des morts. C’était frappant, l’autre soir, dans le petit montage de l’émission « Métropolis », sur Arte, à propos de l’an 2000. D’un côté, on se posait la question : qu’est-ce que c’est que l’an 2000 ? C’est une question de calendrier, vous n’êtes pas obligé d’y croire... Mais le montage était intéressant, avec des images de l’Exposition de 1900, tous ces personnages en haut-de-forme, en habit, les femmes en chapeau et voilette, gigotant dans cette espèce d’euphorie de calendrier halluciné, avec le premier trottoir roulant, le premier petit train électrique ... Et il y avait aussi les responsables des manifestations prévues dans le monde, que ce soit en France ou en Allemagne, pour célébrer l’an 2000. On se rend compte que ça va être une énorme exposition : la planète va être une expo ! Il y aura des colloques dans des expos ! La sphère terrestre entière sera une énorme expo, par rapport à quoi l’expo de 1900 paraît folklorique. Pourtant, les corps qui sont là sont des fantômes vivants au moment où ils sont filmés. C’est là qu’on voit que Proust est grand. Tous ces corps s’évanouissent en fumée, mais si je peux me dire que Charlus est parmi eux, que Madame de Guermantes passe peut-être au loin, qu’Albertine se faufile pour aller à on ne sait quel rendez-vous... Et là on voit bien ce qui reste de 1900 : il reste Proust. La question vertigineuse est donc : qu’est-ce qui reste du XXe siècle ? Que ce soit Godard qui pose la question d’une façon dramatique ne doit pas nous étonner. Mais il le fait avec une grandeur qui, en effet, ne peut pas ne pas se confronter brusquement à la poésie et à la littérature. Ce qui reste ? On peut prendre, comme le fait Godard, un long passage d’Elie Faure sur Rembrandt, et remplacer Rembrandt par le mot « cinéma ». Ce qui veut dire l’aspiration même à la durée. Poésie, littérature, peinture, ô combien ! On n’a probablement jamais vu un homme de cinéma à ce point travaillé par la peinture. Et par la musique, bien entendu. Avec de la musique, si on a fait un peu de montage, on peut changer n’importe quelle image en ce qu’on veut. Tout ça, donc, c’est du son. Et puis, des images qui arrivent en fonction de ce son, ou de ce ton, fondamental. A travers l’ensemble, on entend la voix de Godard, qui s’est mis là, très modestement, en chef d’orchestre. Il orchestre sa partition, on entend ce qu’il dit, ses aphorismes viennent s’inscrire... Disons que c’est sa voix, organisatrice d’un oratorio.

Antoine de Baecque. Cette voix, d’où vient-elle ? Est-ce qu ’elle vient d’après la catastrophe, ou alors l’accompagne-t-elle ? C’est une voix qui appelle les Justes après le jugement et leur demande de sortir ? Ou est-ce que cette voix fait partie de la catastrophe ?

Ph. Sollers. C’est : De profundis clamavi. Godard s’est mis dans une position prophétique, il en appelle à... A vous, à nous, à qui veut. C’est un réquisitoire, c’est une prière, c’est un oratorio, c’est un pamphlet, c’est un récit, etc. Dans la force hypnotique du spectacle, qui est toujours, ne l’oublions jamais, une certaine fausse coïncidence entre l’image et le son, (par fausse j’entends quelque chose que vous pouvez vérifier en regardant une image avec ou sans commentaire, par exemple dans le « No Comment » de je ne sais plus quelle chaîne d’informations), un des seuls à être réveillé, c’est Godard. Comment est-ce qu’on n’a jamais vu, pensé, que l’image et le son étaient en train de vivre faussement et fantomatiquement ensemble, sur le même support ? Il y a eu une certaine insurrection surréaliste très tôt, il y a eu ensuite des doutes, passant plus ou moins par le fantastique, sur cet être imaginaire, mais tout ça ne tient pas une seconde. C’est d’un charlatanisme éhonté, puissant. Avoir maintenu ce doute, cette critique, ce point de vue, c’est vraiment être très résistant à l’hypnose. Je crois que nous pouvons reconnaître ça à notre ami. Il aurait fallu faire un petit reportage sur cette journée du 28 mars, que nous avons vécue ensemble. Il aurait fallu filmer la façon dont nous avons regardé ces cassettes de Godard. Nous arrivons dans cet immeuble, nous montons à l’étage, les rideaux sont tirés, nous sommes brusquement, pendant des heures, comme des gens qui vont s’amuser ensemble. Godard est là, il se met à quatre pattes pour changer les cassettes... Au fond, ça ressemble à une réunion d’étudiants. Puis nous allons déjeuner, et on recommence. Godard de nouveau se met à quatre pattes pour nous montrer ses cassettes.

C’est assez drôle qu’avec si peu de moyens, dans une pièce assez sombre, soient mis à notre disposition, par ce travail énorme, des sommes d’argent incalculables, en même temps que des millions et des millions de corps, pas seulement de fictions hollywoodiennes ou... russes, ex-révolutionnaires, en même temps que des images d’actualités, c’est-à-dire, tiens, là, ce sont de vrais morts : les camps, les massacres. Tout ça ! L’Histoire nous a fait ce cinéma. Et nous étions là. Ce serait intéressant de savoir à quel point exact de l’espace et du temps nous étions tout récemment. Ce matin, cet après-midi-là. A quel point de la pensée nous sommes, quand nous regardons ces Histoire(s) du cinéma. On est très détaché, on n’est pas impliqué, on reconnaît de temps en temps tel ou tel passage de film, tel ou tel acteur, actrice ou film célèbres, je me faufile dans les surimpressions, dans le montage qui est admirable, avec la musique, les citations, les peintures... En même temps, il est possible d’arrêter et d’aller prendre un verre... Quel est ce moment ? En quoi, en ce printemps 1997, sommes-nous là ? Dans cette possibilité-là, qui n’aurait visiblement pas pu avoir lieu avant ? Cela a lieu depuis longtemps, mais si cela vient vers nous maintenant avec un certain détachement, alors quel est ce maintenant ? Je crains que nous ne soyons pas très nombreux à être dans ce maintenant. Je ne pense pas que l’industrie cinématographique, qui roule à sa perte avec des cris joyeux, comme dirait Lautréamont, nous rejoigne sur ce moment de décalage. Alors, qu’est-ce qui m’a frappé dans ces Histoire(s) du cinéma ? C’est l’art. Montrer, par exemple — c’est d’actualité — l’invasion de la France par les nazis, avec de Gaulle en contrepoint : c’est le cinéma. Penser, au-delà de l’histoire qui nous a fait du cinéma, ce qu’a vraiment dit l’histoire. C’est donc très ambitieux. Avec ce s qui est comme un exposant algébrique : l’histoire au carré, au cube... L’envahissement de la France par les nazis, montré à travers un tableau de Seurat, c’est une idée grandiose. A ce moment-là, vous avez tout un pays, toute une civilisation, toute une culture, représentés par un type qui est censé aller se baigner, d’un moment à l’autre... La dévastation en cours, est montrée superbement comme ayant moins de poids — alors qu’elle est immense — qu’une peinture de Seurat. C’est en gros, je crois, le rôle que joue la peinture dans cette épopée. Que ce soit Uccello, Van Gogh, Rembrandt, Manet, Monet, Picasso... On a l’impression que l’Histoire faisant son cinéma, et le cinéma lui-même, n’arriveront jamais à avaler un tableau. Et que tous ces millions de kilomètres de pellicule, dans leur ralenti ou leur accélération, dans leur mouvement, n’arriveront jamais à un repos convaincant. C’est-à-dire à la condensation du mouvement intime de s’arrêter, comme des vagues qui viennent mourir depuis si longtemps sur le rivage des tableaux, ou des mots. A ce moment-là, l’expérience du cinéma, ce serait, par négativité intense, reconnaître ça, qui a une vérité considérable. Parce que les gens devant des tableaux, écoutant de la musique, ou lisant des livres, ne sont pas forcément dans cet état. Il faudrait donc leur démontrer, qu’avant de rejoindre un tableau, un texte vraiment écrit, ou une musique vraiment composée, il faut tout le déferlement des fantômes dans la fosse commune, et qu’il y aurait toute cette dépense dite cinémato-graphique, antérieurement photographique, tout ce déluge de morts, pour arriver à l’évidence. C’est donc une démonstration extraordinaire, qui n’a rien à voir avec le fait de dire : « Ce tableau est beau, j’aime bien Seurat, j’aime bien Manet... ». C’est un geste métaphysique. Godard poursuit une intention philosophique fondamentale à travers le cinéma : le cinéma, c’est de la métaphysique par d’autres moyens. Il y a très peu de philosophes au XXe siècle qui soient de cette ampleur. Les philosophes blablatent, ils sont devenus d’ailleurs des salariés de la bien-pensance aujourd’hui, ça n’a plus beaucoup d’intérêt, ça pense très peu. Là nous avons quelque chose qui pense très fort. Encore une fois héroïquement, et non sans humour, avec de temps en temps le sujet de cette méditation, avec sa visière, torse nu.

Qu’est-ce qui m’a encore frappé ? La première chose qu’on ait vue, tout de suite, c’est Virgile et Freud. Noctes atque dies patet atrijanua ditis... Du latin. Ça manque un peu de grec. Hoc opus hic tabor est... « Les portes de l’Enfer sont ouvertes jour et nuit... Sed revocare gradum superasque evadere ad auras... Revenir sur ses pas et de là, s’élever jusqu’au jour »... Thème fameux : Dante, Platon... Est-ce qu’on va pouvoir sortir, ou pas, de la caverne d’illusions ou de l’Enfer. De l’Enfer avec ses séductions, ces girls qui sont des guns ? Là, Freud est bienvenu, avec cette inscription sur l’écran : Père ne vois-tu pas que je brûle ? L’appel au père est quelque chose de brûlant... Au secours ! On brûle, on est en Enfer, et vous dormez tous, là, avec votre cinéma !

S. Toubiana. D’autant que la brûlure concerne de près la pellicule, et que nous voyons à l’image des scènes d’incendie.

Ph. Sollers. C’est juste, tout ce qui est filmé est brûlable. Et cette histoire qui nous aurait fait du cinéma, brûlerait elle-même. « Père ne vois-tu pas que je brûle ? », « Girl égale gun », c’est du Freud classique : girl égale phallus. Il y aurait donc eu toute une histoire forcenée, on aurait montré du phallus aux foules hypnotisées... sous prétexte de prestations féminines. Des tas de phallus qui passeraient sous nos yeux... On croit qu’elles l’attendent, ou qu’elles veulent l’avoir, alors qu’elles le sont. Ce n’est pas moi qui ai inventé la vérité qu’on peut opposer à l’hystérique, mais on peut la redire : l’hystérique veut un maître sur lequel elle règne. C’est du Lacan pur sucre (rires). Ça fait assez cinéma ! Et il y a eu les servants de ce culte : l’admirable Thalberg, par exemple !

Serge Toubiana. L’opposition que fait Godard entre Thalberg et Lénine.

Ph. Sollers. L’opposition et la complémentarité énigmatique. Le système de poumons symétriques entre Hollywood, et le cinéma soviétique, ce système de mise en miroir, avec Eisenstein qui se rend à Hollywood voir Chaplin, puis qui revient ... Est-ce qu’on aura montré, mieux que Godard, cette co-naturalité des deux événements ?

S. Toubiana. Les deux usines à rêves dont parle Godard.

Ph. Sollers. Oui, les deux usines à rêves ou à cauchemars. Le drame du XXe siècle, c’est quand même ça. Il y avait ça, en même temps. Cette affaire n’est pas encore bien pensée dans la réalité philosophique, politique ou historique. Ici, avec Godard, la preuve est massive.

S. Toubiana. Avec le contrôle sur les masses comme fantasme.

Ph. Sollers. Exactement. Ce n’est pas par hasard si la figure de Hitler se profile. Il me semble que Staline est un peu absent : j’aurais mis deux ou trois images de Staline... Le « con-trôle de l’univers » enveloppe toute cette comédie-tragédie. Le cinématographe a été comme un poisson dans l’eau dans le spectaculaire concentré (le totalitaire ou la visée totalitaire), comme dans le spectaculaire diffus (la levée du soleil de la marchandise planétaire),et comme nous sommes dans le spectaculaire intégré, le cinéma se retrouve pétrifié, coincé dans son histoire. Tout cela pour employer les termes de Debord, qui décrivent bien le processus. Mais il s’agit bien du spectaculaire, de part et d’autre, avec des réussites grandioses. Qui va nier que si nous sommes assis dans une salle de cinéma, nous ne pouvons pas ne pas vibrer devant des dizaines de grands films qui, légitimement, nous auront convaincus que l’horizon de l’aventure humaine se situait là ? C’est le fond des choses, n’est-ce pas, cet illusionnisme séculaire.

S. Toubiana. Est-ce que Godard ne se met pas en scène lui-même comme l’ouvrier de cette grande cérémonie du cinéma ?

Ph. Sollers. Dans la série des Histoires proprement dites, l’attitude est prophétique : je me dresse parmi les décombres... Le thème est indubitablement apocalyptique, avec une mélancolie et une grande ténacité. C’est ce qui me frappe chez lui : il ne lâche pas prise, c’est un chien de l’Enfer... Cette idée qu’on va recueillir, rassembler, tout ça, de façon lyrique, dénonciatrice, et puis on ferme, en somme. C’est son diagnostic. Je ne suis pas compétent sur le cinéma, Godard prophétise sa mort, il me semble qu’avec l’extension du numérique elle est probable... Labarthe dit : « Si les cinéastes savaient ce qu’il est en train d’arriver au cinéma, ils pleureraient tout le temps ; Godard pleure, il sait ce qui l’attend » (rires). C’est la phrase d’un professionnel. Mais là où je suis, j’observe avec passion ce qui est en train d’arriver à ce continent énorme. Avant de rejoindre le degré de lucidité où se situe Godard pour faire cette compression — pour parler en termes de sculpture —, je crois que tout le monde est très en retard. C’est pour ça que je voulais qu’on médite sur le « maintenant » où nous étions en train de faire ce geste, à Paris, en France, ce qui a probablement son intérêt. Il y a dans les Histoire(s) un hommage aux cinémas américain, italien, russe et français. Ça se joue à peu près dans ce carré. Plus le cinéma allemand jusqu’à la guerre. Cette temporalisation m’intéresse beaucoup. C’est comme si Godard disait que le XIXe siècle nous a proposé la mort photographique et son extension mouvementée, puis fardée : il y a encore des gens qui pensent que le cinéma c’est de la couleur, mais on crache parfois le morceau : « on colorise »... La peinture, en revanche, on peut la filmer mais ce ne seront pas ses couleurs, ni ses dimensions : comme disait Duchamp, dès qu’on reproduit on ment. Ce ne sont ni les vraies couleurs ni les vraies dimensions : on remplace le corps par une image. II y a des tas de gens qui pensent que la peinture est une image. Mais elle n’est pas une image : elle fait semblant. Donc il y a cette hypothèse très forte : le XIXe a inventé la mort visible et la bêtise, il a formulé l’hypothèse que la bêtise était une sorte de fondement d’essence dans l’humanoïde, et peut être même dans Dieu, qui sait..., hypothèse rarement formulée mais il faut bien en avoir l’audace : Dieu serait aussi bête que l’homme qu’il a créé... Tout cela est quand même dans l’ordre du diabolo en train de se constituer sans cesse. A partir de là, on serait dans le XIXe siècle à jamais, à cause, aussi, du cinématographe. J’ai eu tout à coup cette vision de Proust gagnant sur les actualités de son temps, après ça je pourrais vous parler de Stravinski, de Joyce, de Picasso, de qui vous voulez, de quelque chose de très grave, en fait, il me semble. Le spectacle, qui est prêt à laisser tomber le cinéma si ça ne sert plus comme prise psychique et subjective, est bien décidé à ne rien reconnaître des grandes créations du XXe siècle. C’est une question de vie ou de mort. Et l’on y assiste, à cette intentionnalité. Après tout, c’est un siècle où il y a eu trop de massacres, de dévastations : il vaudrait mieux faire comme si rien ne s’était passé, allez, hop... S’il ne s’est rien passé, ça va être très ennuyeux, justement parce qu’il s’est passé beaucoup de choses, anti-mort. Des créations. Le geste de Godard porte aussi là-dessus. Ce qu’il sent menacé, c’est cette formidable énergie de créativité qui risque d’être passée par profits et pertes. Et il s’appuie sur la musique, la poésie, la peinture, la littérature, ou sur la prédication métaphysique, ce n’est pas par hasard. Donc, il trahit. Il trahit le cinéma. Ou, plus exactement, il trahit l’utilisation transitoire que le cinéma aura été pour une organisation de la liquidation de toute créativité non réductible. C’est le sens de sa démarche, de son hymne. Et c’est pour ça que c’est beau. Il y a ce moment de méditation sur Manet : la transformation du regard, le moment où l’on passe de l’autre côté de la représentation, où l’art se saisit, non plus de ce qui est là en face, mais de ce qui vient de l’intérieur de ce qui est là. Évidemment, après il y a des problèmes : est-ce que l’omnispection, le « voir de partout » de Picasso n’est pas une critique anticipatrice de tout ce qui fait semblant d’être déchiffrable comme image ? Il y a une phrase dans les Histoire(s) de Godard qui m’a frappé, et qui fait référence à ce qui lui est arrivé comme découverte du cinéma : le vrai cinéma était celui qui ne peut se voir. II y aurait eu un moment où l’on ne voyait pas le « vrai cinéma ». Ça va assez loin, on pourrait en faire un programme : le vrai cinéma serait celui qui ne peut se voir. Imaginez un peu l’aventure, de même que vous essaieriez de déchiffrer à travers tout ce qu’on vous dit ce qu’on vous cache, vous feriez un film de tout ce que vous n’avez pas vu au cinéma. Hypothèse mathématique, inscrite dans le projet de Godard. Un immense film qui n’aurait pas de prix, dans la mesure où l’on ne pourrait pas le voir. Qui serait fondé sur cette conviction que, à chaque instant de chaque film, sauf ce qui fait un peu relief de temps en temps dans ce qu’on voit, il y a quelque chose qui ne se voir pas. Quand il m’est arrivé d’aborder cette technique, que ce soit avec Méditerranée de Jean Daniel Pollet, ou avec le film que j’ai fait sur Rodin, parce qu’il me semblait qu’il fallait mettre en coordonnées strictes une image sur la sculpture, et la voix sortie de l’écriture par rapport à ce que l’image ne peut pas montrer de la sculpture, j’avais un peu ce problème : il fallait que ça se résolve par quelque chose que finalement on aurait pensé mais pas vu. Il fallait affirmer de l’invisible. Dans les hommages appuyés que Godard rend à un certain nombre de films ou de cinéastes, par exemple La Nuit du chasseur, on a fort l’impression qu’on est en train, à ce moment-là, de voir autre chose. Ou dans son hommage à Hitchcock, c’est de ça qu’il s’agit. C’est une intuition qu’on va montrer quelque chose pour faire en sorte que cela ne se « voie » pas. Comme ce n’est pas très courant, il faut abonder dans son sens, parce que du coup, c’est extrêmement subversif. Et même explicitement révolutionnaire, si l’on s’en tient au fait qu’un révolutionnaire, je me répète, est quelqu’un qui n’est pas du tout satisfait de l’Histoire telle qu’on la lui raconte d’habitude, et qui n’arrête pas de voir autre chose dans ce qu’on lui montre comme déroulement de l’historicité. En général, il est rejoint très longtemps après par les historiens, lesquels mettent un temps fou à s’apercevoir de choses qui étaient évidentes, mais qui doivent être dogmatisées en quelque sorte pour faire consensus social. Là, il y a une façon qu’a Godard de s’adresser à une personne et à une seule. Dans le « ce qui ne se voit pas » , on ne peut pas s’adresser à une communauté d’aveugles. C’est quand même, aussi, une façon, comme par hasard, de rendre hommage aux morts dans leur individualité la plus radicale. Etre respectueux de chaque mort, travail impossible mais tout de même exigible. Je pense aux photographies qui apparaissent de temps en temps, vous voyez passer Virginia Woolf, Hannah Arendt, Picasso, qui vous voulez... Brusquement, vous avez la vision de cette formule d’Artaud que j’aime tout particulièrement : « La société se croit seule, mais il y a quelqu’un. » Ou alors le prodigieux coup de gueule de Von Stroheim. C’est-à-dire la présence de cette unicité dite « artiste », qui fait trou dans l’ensemble.

S. Toubiana. Je pense à une phrase de Deleuze, à propos de l’histoire du cinéma, qui disait que c’était un martyrologue. Godard nous le fait bien comprendre.

Ph. Sollers. Help ! Help ! Tous ces cinéastes qui ont mangé avec une longue cuiller en forme de caméra avec le diable... C’est là où je rappelais, après notre visionnage chez Godard, ce mot si extraordinaire de Hitchcock à Truffaut — dont j’ai toujours regretté qu’il n’ait pas été poussé plus loin par Truffaut — qui lui demandait, à propos de I Confess, si l’atmosphère de ses films n’était pas due à son éducation catholique chez les Jésuites, si son oeuvre n’était pas imprégnée par une sorte de péché ou de sens de la culpabilité. Hitchcock lui répond : comment pouvez vous me dire ça, puisque tous mes films décrivent la situation d’un homme innocent dans un monde coupable ? En effet, on s’est mêlé de choses pas claires du tout dans cette affaire de cinéma, mais la revendication de l’innocence est là. Alors, martyrologue, peut-être, mais il y a des saints.

S. Toubiana. Comment voyez-vous le statut de la citation dans ces Histoire (s) du cinéma de Godard ? Il invente une formule, une sorte de rhétorique, dans l’ordre de l’image, totalement inédite : ce ne sont pas des extraits, c’est autre chose.

Ph. Sollers. Je comprends ça très bien, d’autant plus que je m’en suis beaucoup occupé moi-même dans d’autres domaines. Par exemple, Paradis, sans ponctuation ni guillemets, est souvent fait de prélèvements recyclés. La tension c’est de montrer, précisément à travers une histoire monumentale, que tout est disponible, mais pas dans le passé, immédiatement là. A la limite, ce ne sont pas des citations mais des preuves qu’on avance en même temps qu’on poursuit son discours. Ça n’a pas le statut de citations, ce sont des témoins qui viennent renforcer la méditation fondamentale, laquelle les dépasse, les réinsère... Il peut s’agir de détournements, le siècle est fécond dans ce genre de choses, c’est posé dès le principe par Lautréamont dans ses Poésies. Brusquement, l’illumination verticale c’est que l’on peut être pratiquement là où on se situe partout à la fois comme présent. C’est un temps spécifique, c’est un plus que présent, c’est le temps de la méditation qui peut passer d’une chose à l’autre, avec le plus grand naturel, sans éloquence, parce qu’à ce moment-là ce serait le Musée imaginaire à la Malraux...

S. Toubiana. Dont Godard se réclame beaucoup.

Ph. Sollers. Il y a cette tendance, mais Godard est beaucoup plus pragmatique, convaincant, dans la mesure où il part de la forme et non pas des idées qui s’enchaîneraient par des illustrations. Ce ne sont pas des illustrations, ce sont des blocs formels, parfaitement invisibles, qui viennent là, et qui tombent pile. L’Allemagne envahit la France : voilà Seurat. Il fallait y penser ! Il faut aussi avoir vécu quelque chose comme un traumatisme devant ce Seurat, avec sa fragilité... Ce sont des éléments très biographiques.

A. de Baecque. Mais ces éléments, mis ensemble, donnent une forme qui pense.

Ph. Sollers. Oui, c’est une forme qui donne forme, tout en étant très autobiographique. Il y a, à chaque fois, on le sent, un choc biographique très profond. Ça vient là pour dire : tiens, à ce moment-là, un élément de ma biographie secrète passe par là. A la limite, cela pourrait devenir interminable : pourquoi à tel moment ce Seurat ? A quoi vous a-t-il fait penser ? Vous l’avez vu quand ? Godard nous l’a dit. Vous vous en souvenez : on devrait faire un film uniquement avec des gens qui seraient là et diraient : oui, c’est machin qui connaissait truc... On s’était vus... Ça serait un fleuve interminable d’anecdotes. Ça, c’est la divinité du concret qui est évidente. Autrement, ce sont des idées qui s’incarnent avec des illustrations et qui conduisent à des massacres énormes, sans que telle ou telle biographie s’y trouve directement impliquée.

S. Toubiana. Godard se sert des images des autres, dans ses films et dans ces Histoire(s) du cinéma. Vous le faîtes aussi dans vos romans. Et surtout, vous évoquez cette espèce de marché de l’art, ce trafic d ’art généralisé, mondialisé. Le geste fondamental de Godard consiste à dire : ces images appartiennent à tout le monde, pas question de payer des droits. C’est très courageux de se mettre à dos tous les ayants droit.

Ph. Sollers. Très courageux ! Bravo ! Le trafic d’art est incessant, sous un nuage de fumée culturel. Le 20 juin, il va y avoir un procès parce que j’ai publié des extraits de la Conférence du Vieux Colombier, d’Artaud. De plus en plus, les gens ne s’intéressent pas du tout au sens. Je n’ai jamais touché un kopeck sur Artaud, je ne trafique pas les manuscrits ou les tableaux. Les gens veulent la propriété matérielle, les droits, les manuscrits. On vend des partitions de Mozart en les découpant : vous voulez l’allegro ? C’est très juste et vrai de dire que tout ce qui a été fait a été fait, par moments, pas toujours, dans un désir d’atteindre une vérité. Et par conséquent, la vérité n’a pas de prix. Les morts n’ont pas de prix.

S. Toubiana. Et on retrouve la position de sainteté de Godard : si vous voulez m’attaquer, eh bien vous attaquerez un saint du cinéma !

A. de Baecque. Et je m’intègre moi-même dans cette communauté de martyrs...

Ph. Sollers. Ce dont les gens ont le plus peur, c’est probablement de savoir à quel point le temps est infini. Ça a l’exacte pertinence de montrer à quel point chaque corps humain, dans la société qui le cerne, vit dans un temps extrêmement réduit. Alors que c’est immense. Qu’il s’en déduise un sentiment d’immensité me paraît une des grandes réussites de ces Histoire (s). Immensité intense, parce qu’on n’a jamais le sentiment de s’ennuyer.

S. Toubiana. Avec une forte érotisation généralisée du sens.

Ph. Sollers. Oui, mais l ’érotisme, c’est le sens du temps. Toute perception intense du temps est de toute façon érotique (rires). Sous telle ou telle forme : une nuit parfois suffit. Ou trente secondes. Une perception intense du temps. Là, ça y est. Il y a aussi le fait que, de temps en temps, des textes sont lus. Lire un texte, c’est toujours avec risques et périls. On n’est pas forcément, quand on lit un texte à haute voix, en train de comprendre ce qu’on lit. Surtout si c’est un poème de Baudelaire par exemple. La pauvre actrice qui lit Baudelaire pose sa voix totalement à côté, et son corps aussi. Par conséquent, le témoignage cinématographique sera qu’il y a incompatibilité totale entre l’image et le sens du son. C’est très difficile de tricher avec la poésie. Les acteurs, avec la poésie, sont récusés presque dans leur totalité : il suffit de leur faire réciter un poème.

A. de Baecque. C’est curieux que Godard ne lise pas lui même ces poèmes. Il y a des moments où lui-même lit du Victor Hugo, à d’autres moments on sent une pudeur...

Ph. Sollers. Souvent, maintenant, quand on me demande des leçons d’écriture, je laisse tomber le manuscrit qu’on me tend, et si la personne est intéressante, je lui demande de réciter un poème par cœur : j’ arrête mot par mot. La voix ne peut pas tricher. Le style de Sarah Bernhardt, qui est encore celui d’Apollinaire, si vous écoutez les enregistrements d’Apollinaire : « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant... », et qui est encore celui d’Aragon et de Malraux, eh bien c’est aussi le XIXe siècle ! Quand on voit les images d’actualité 1900, on se dit que Proust a gagné, parce qu’on voit ces corps bouger, ils sont tous morts, on n’entend pas leurs voix, et on se dit que c’est Proust qui avait toutes leurs voix, dans leurs nuances : tantôt graves, tantôt aiguës, quand le sens change, quand on ment... Je crois beaucoup à ces choses-là : c’est mon travail de romancier de savoir comment les voix en disent plus long que I’œil sur les corps.

S. Toubiana. Ce sont aussi des voix d’avant la reproductibilité technique.

Ph. Sollers. Oui. Diogène, penseur cynique s’il en fut, dit qu’il est curieux que pour reconnaître du bronze on tape dessus, alors que pour les hommes on se contente de les regarder (rires). Il a raison : il faudrait un peu taper dessus pour voir... Il faut la voix. Que ça résonne ! Je crois que Godard s’est rendu compte de ça.

A. de Baecque. Dans les Histoire(s), ça résonne de plusieurs façons différentes, exactement comme Godard pratique des montages très différents, d’images, de bruits, de citations...

Ph. Sollers. C’est évidemment un chef-d’œuvre de montage. Il y a eu oblitération du montage pendant très longtemps. Le montage est inquiétant par définition, il n’a pas forcément bonne réputation. Or c’est là que tout se passe, il me semble. Au millimètre près. Travail de très haute précision, dont les gens n’ont pas la moindre idée. Quels sont pour vous les génies du montage ?

S. Toubiana. Eisenstein, Vertov, Hitchcock, Lang, Godard... Les cinéastes du plan : il faut pratiquer l’art du plan pour avoir un art du montage.

A. de Baecque. C’est aussi le montage qui donne la personnalité : les citations qu’utilise Godard appartiennent à tout le monde, mais sa manière de les rapprocher n’appartient qu’à lui.

Ph. Sollers. C’est symphonique.

A. de Baecque. Est-ce qu’on pourrait imaginer la même entreprise dans un livre ?

Ph. Sollers. Paradis (rires). Imaginez qu’il n’y a pas que le siècle à dire, il y a tous les siècles ! C’est très difficile, pour le cinéma, compte tenu de l’énorme quantité d’images en si peu de temps. Mais imaginez ce que peut être l’immense quantité de mots si l’on se mesure à tous les siècles. Si vous voulez être à la fois chez Héraclite, Parménide, dans la Bible, chez les Chinois, chez Joyce, Proust, Diderot ou Sade... Mon problème d’intégrale devient alors extraordinairement concentré. C’est son Paradis, en somme, que fait Godard, sa Saison en enfer. De toute façon, c’est le geste, plus ou moins ample, on peut le faire sentir par fragments, d’un artiste fondamental du XXe siècle. C’est la ressaisie, ou le recueillement, ou le faire sentir que le temps a changé de substance. Faire sentir ça. II s’agit donc de tout ce qui s’est déroulé, dans telle ou telle contrainte, linéaire, ou dans telle ou telle époque, puisque nul ne peut, ou ne pouvait, sauter par dessus son temps, comme dit Hegel. Mais justement, nous ne sommes pas dans la situation de l’esprit absolu, nous sommes dans ce faire sentir autre immaîtrisable, incontrôlable, contrairement à ce qu’ont cru, alors que c’était en train de leur péter dans la gueule, ceux qui ont fait des massacres pour ce contrôle supposé. Ils continuent, d ’ailleurs, sous d’autres formes.

Qu’appelle-t-on penser ? II y a un moment, à mon avis extraordinaire, où Heidegger cite Nietzsche pour définir l’esprit de vengeance. Qu’est-ce que l’esprit de vengeance ? C’est, dit Nietzsche, le « ressentiment de la volonté contre le temps et son "il était" ». Là-dessus, vous pouvez rester un certain nombre de mois, ou d’années, à réfléchir à toutes les implications que cela suppose. Qu’est-ce que ne pas éprouver, sans arrêt, le ressentiment de la volonté contre le temps et son « il était » ? A ce moment-là, vous n’êtes plus dans l’esprit de vengeance, mais dans la célébration absolument indéfinie du temps.

S. Toubiana. Mais le cinéma est né dans cette définition même : son handicap s’y trouve, en même temps que sa puissance.

Ph. Sollers. Voilà ! Eh bien, le geste de Godard est une tentative d’exorcisme.

S. Toubiana. Le cinéma n’est qu’un il était, en même temps qu’il affirme une volonté d’inscrire du temps qui dure.

Ph. Sollers. Oui, mais est-ce qu’il ne se venge pas ?

S. Toubiana. Ce sont les spectateurs qui se vengent du cinéma, parce qu’on ne peut pas vivre dans la fascination du spectacle sans avoir envie, à un moment où un autre. de se venger, de « donner le change », de s’en libérer.

Ph. Sollers. Manque d’amour.

S. Toubiana. D’où le mépris !

Ph. Sollers. A la place du temps retrouvé.

A. de Baecque. Vous disiez que Proust a gagné par rapport aux actualités. Alors, est-ce que Godard gagne, et par rapport à quoi ?

Ph. Sollers. Je crois que, pour employer une expression triviale, il ramasse la monnaie du cinéma. Sauf surgissement d’un chef d’œuvre de pensée et de méditation aussi fort, je ne vois pour l’instant pas d’équivalent. C’est une question de pensée : au lieu où il se place, d’habitude il n’y a personne pour penser. Il le pense, donc il ramasse. Je pense ce qu’il y a à penser quand personne ne pense, donc j’ai raison. Avant d’être rejoint là où il est... (rires). Autant essayer de rejoindre Proust, par exemple, c’est très compliqué...

A. de Baecque. Vous parliez du ici et maintenant de notre séance de visionnement, le 28 mars dernier. Or, nous risquons d’être très peu à les voir, ces Histoire(s) du cinéma...

Ph. Sollers. Ce n’est pas grave : ça a eu lieu ! Nous étions dans un appartement, les rideaux tirés, Godard nous montrait ses cassettes... C’est le geste de penser qui compte, à la limite, personne n’en aurait connaissance que ça aurait eu lieu quand même. Une fois que c’est pensé, chose étrange, inouïe, c’est comme si tout le monde était au courant. Tant pis pour ceux qui ne s’en rendent pas compte, mais il devrait le penser par eux-mêmes. savoir que quelque chose comme ces histoires devait exister quelque part. S’ils pensent par eux-mêmes, avec leurs moyens, sur d’autres sujets... Il me semble que quelqu’un qui pense approuve automatiquement le geste de Godard, se retrouve chez lui.

A. de Baecque. En sortant de cette séance de visionnement, vous avez dit à Godard cette phrase : tu m ’as fait gagner du temps.

Ph. Sollers. C’est ce que je voulais dire. Quand on pense, on gagne du temps, et quand on ne pense pas on en perd énormément. A la recherche du temps perdu : là c’est du temps retrouvé. Ce qui suppose un investissement de mémoire, une information gigantesque, un filtre pour retenir tel ou tel détail. tel plan, tel enchaînement dans tel film. Cela suppose un travail considérable...

S. Toubiana. Et aucune faute de goût !

Ph. Sollers. Voilà ! Appelons goût, le filtre des filtres qui, à partir d’un travail considérable sur un ensemble de détails quasiment infinis, va faire que vous choisissez tel plan ou telle séquence. C’est pour ça que les citations, quand elles sont vraiment, exactement là où il faut, sont beaucoup plus que des citations. C’est du vivant qui prouve du vivant. Le problème, c’est qu’il ne faut pas être en défaut lorsqu’arrive la citation... Je reçois des textes d’universitaires, on ne fait que lire les citations, c’est tellement plus simple ! En général, ils ont fait un petit effort, ils ont découpé mais vous pouvez vous passer de ce qu’ils disent. C’est le cas des philosophes aujourd’hui. Pas comme chez Montaigne ! C’est un très grand art, la citation, il faut que le corps qui est là, vivant, soit à la mesure de tout ce qu’il cite. Et que ça respire en même temps. Quelqu’un m’a dit à propos de Studio : Rimbaud arrive là naturellement... Plus grand compliment je n’attends pas ! Si Rimbaud arrive comme ça, dans la foulée, ça va...(rires). Si Manet arrive dans la foulée, c’est fort !

A. de Baecque. Il y a une masse énorme dans ces Histoire(s), mais beaucoup de choses reviennent souvent, comme si Godard fonctionnait dans son atelier, dans son petit studio...

Ph. Sollers. Studio (rires) ! Il suffit que quelqu’un se mette à penser, avec très peu de moyens, très simplement — ce qui prouve que penser est un art — pour que ça vienne et que ça demande à s’orchestrer. C’est la puissance de la logique, si elle est vraiment fondamentale. Un musicien fait ça, Stravinski a fait ça, Joyce aussi.

S. Toubiana. Contrairement à ce que vous dites, Godard utilise beaucoup de moyens technologiques, mais il les domine.

Ph. Sollers. C’est la méditation qui l’emporte, la cogitation incessante. La technique s’adapte à la « visionnarité » : il voit tout le temps, et ensuite il met en œuvre.

S. Toubiana. C’est un voyant proliférant.

Ph. Sollers. Mais ce n’est pas contradictoire que ce soit si proliférant et que ça tienne sur quelques pilotis. Il faut simplement des convictions, qui sautent aux yeux et à l’oreille. La mise en place du narrateur : le micro, le tac tac de la machine à écrire, la lumière, les livres. Voilà une attitude liturgique. Ou alors la position debout, avec le livret, comme un chef d’orchestre : j’appelle les haut-bois, les trompettes... J’appelle les morts, les voix, les plans, tout ça c’est pareil. C’est une messe, pour ce protestant c’est bien... C’est sa Missa solemnis (rires). C’est une grande messe solennelle, il y a tout le monde, tous les morts, tous les saints, tous les martyrs...

A. de Baecque. C’est extrêmement baroque, ce n’est pas du tout protestant ...

Ph. Sollers. Mais je lui donne ma bénédiction apostolique (rires) : Amen ! Pasolini est quand même très présent, avec L’Évangile selon saint Matthieu, avec cette voix forcenée qui vous dit qu’il ne faut pas prier, sauf dans le secret. C’est une position ascétique de moine artisanal, c’est la tentation de saint Godard : le cinéma se présente comme une énorme fantasmagorie dont il s’agit de dégager l’essence. C’est inspiré, quoi ! Il faut être bien seul pour faire ce travail ! Mais si on est habité, il faut aller jusqu’au bout.

Entretien réalisé à Paris le 8 avril 1997.

Histoire du cinéma 2a (avec Serge Daney).

Serge Daney. Tu fais l’histoire du cinéma au moment où il est clair pour toi que cette recherche n’a pas abouti, ou qu’elle est finie, et que les enseignements qu’elle aurait pu avoir sur la vie des gens, des peuples, des cultures n’ont pas été tirés. Quand tu étais plus didactique, quand tu croyais davantage à la transmission des choses, de manière plus militante, je me disais que tu essayais toujours de remettre l’acquis qu’on peut avoir à travers un film dans la vie des gens, et même que tu l’imposais de façon très dure. Maintenant, tu dirais qu’il est impossible d’en faire quelque chose même si le cinéma a essayé de le faire. Donc, est-ce seulement l’histoire d’un échec, ou est-ce un échec tellement grandiose que ça vaut encore le coup de le raconter ?

Jean-Luc Godard. Le bonheur n’a pas d’histoire...

S. Daney. Si tu regardes un film de Vertov aujourd’hui : il y avait chez lui des hypothèses très originales, qui ont fait de lui un cinéaste très minoritaire. Admettons que cela a été recouvert par Staline...

J-L. Godard. Même par Eisenstein. Mais leurs disputes étaient très saines. Le problème venait plutôt de ceux qui l’ont raconté : le langage, la presse. On n’est pas guéri de cette langue, sauf lorsqu’on parle quand on est très malade, et que l’on doit voir un bon analyste (et il y en a peu, de même qu’il y a peu de bons savants). Le fait que mon père était docteur m’a probablement inconsciemment mené à ça : dire d’une maladie que c’est une sinusite, c’est déjà du montage. Le cinéma indique que quelque chose est possible si on se donne du mal pour appeler les choses par leur nom. Et le cinéma, c’était une nouvelle manière, vaste et populaire, d’appeler les choses par leur nom. [...].

S. Daney. Je reprends cet exemple de Vertov. Il y a quelque chose dans le cinéma qui a essayé d’être vu, qui a été visible, puis qui a été recouvert. Mais les films, eux, restent : il est possible de regarder une cassette d’un film de Vertov. La chose qu’il fallait voir à travers Vertov a été recouverte, mais il reste quand même l’objet, qui survit à toutes les lectures, à toutes les non-lectures. Mais toi, que ressens-tu devant cet objet : de l’admiration, de la tristesse, de la mélancolie ? Est-ce que tu te dis que tout cela est beau ?

J-L. Godard. Le cinéma est un art, et la science est aussi un art. C’est ce que je dis dans mes Histoire(s) du cinéma. Au XIXe siècle, la technique est née, dans un sens opératoire, et non artistique (pas au niveau du mouvement de montre d’un petit horloger du Jura, mais de cent vingt millions de Swatch). Or Flaubert raconte que cette naissance de la technique (les télécommunications, les sémaphores) est simultanée à la bêtise, celle de Madame Bovary.

La science est devenue de la culture, donc autre chose. Le cinéma, qui était un art populaire, a donné naissance à la télévision, et cela à cause de sa popularité, mais aussi du développement de la science. Or, la télévision, c’est de la culture, c’est-à-dire du commerce, de la transmission, pas de l’art. Ce que les Occidentaux appelaient l’art est un peu perdu. Mon hypothèse de travail par rapport à l’histoire du cinéma, c’est que le cinéma est le dernier chapitre de l’histoire de l’art d’un certain type de civilisation indo-européenne. Les autres civilisations n’ont pas eu d’art (cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas créé), elles n’avaient pas cette idée d’art liée au christianisme, à un seul dieu. Ce n’est pas étonnant qu’on parle beaucoup de l’Europe aujourd’hui : c’est parce qu’elle a disparu, donc, il faut créer un ersatz, comme disaient les Allemands pendant la guerre. On a eu beaucoup de mal à démembrer l’empire de Charlemagne, et on le refait ... Mais cela ne concerne que l’Europe centrale ; le reste, comme la Grèce, n’existe pas.

Donc, le cinéma, c’est de l’art pour nous. On s’est d’ailleurs toujours disputé avec Hollywood, à qui on leur reprochait de ne pas se comporter comme Durand-Ruel ou Ambroise Vollard avec Cézanne, ou Théo Van Gogh avec son frère. On lui reprochait d’avoir un point de vue uniquement commercial, de type culturel et non artistique. Seule la Nouvelle Vague a dit que le cinéma américain, c’était de l’art. Bazin admettait que L’Ombre d’un doute était un bon Hitchcock, mais pas Notorious. En tant que vrai social-démocrate, il trouvait abject que sur un sujet aussi « nul » , on puisse faire une mise en scène aussi merveilleuse. Oui, seule la Nouvelle Vague a reconnu de l’art dans certains objets qui sont détournés de leur sujet par les grandes compagnies. On sait d’ailleurs, historiquement, qu’à un moment, ces grandes compagnies, comme les grands féodaux, ont pris du pouvoir sur les grands poètes. Comme si François 1er avait dit à Léonard de Vinci, ou Jules II à Michel Ange : « Vous peignez l’aile de l’ange de cette façon, et pas d’une autre ! » C’est un peu le rapport qu’il a dû y avoir entre Stroheim et Thalberg.

Pour moi, l’art, c’est de la science, ou la science, c’est de l’art. Je ne pense pas que Picasso soit supérieur ou inférieur à Vésale, ils sont égaux dans leur désir. Un docteur qui parvient à soigner une sinusite, c’est du même ordre que si j’arrive à faire un beau plan avec Maruschka Detmers. Il ne faut pas faire trop de livres sur la science. Einstein a écrit trois lignes, on ne peut pas écrire beaucoup sur lui. Et c’est bien que la langue ne s’en mêle pas. J’aime beaucoup La Nature dans la physique moderne, où ce qu’Eisenberg dit, ce n’est pas ce qu’il a vu. Il y a un grand combat entre les yeux et la langue. Freud a essayé de voir cela d’une autre manière ...

S. Daney. Essayons de résumer. Premièrement, le cinéma est un art, et le dernier chapitre de l’histoire de l’idée de l’art en Occident. Deuxièmement, ce qui est important dans le cinéma, c’est qu’il donne des informations sur ce que les gens pouvaient voir.

J-L. Godard. Oui, et de manière agréable : en racontant des histoires. Le cinéma était aussi un lien vers d’autres civilisations. Un film de Lubitsch raconte ce que tu peux lire dans Les Mille et Une Nuits. Les autres formes d’art n’avaient pas cet aspect-là, elles étaient strictement européennes. Puis, sous l’influence du cinéma, les choses ont pu changer. Ainsi, la période nègre de Picasso est venue à l’époque du cinéma. Elle n’est pas motivée par le colonialisme, mais par le cinéma. Delacroix, qui vivait au temps du colonialisme, n’a pas été influencé par l’art nègre et arabe comme Picasso. Le cinéma appartient au visuel, et on ne lui a pas laissé trouver sa propre parole, qui ne vienne pas de L’Événement du jeudi... Mallarmé a certainement parlé de la page blanche en sortant d’un film de Feuillade, et je dirai même lequel : Erreur tragique. C’est ce que trouverait un juge d’instruction s’il recherchait ce que Mallarmé a fait le jour où il a écrit ce texte [5]...

S. Daney. Le cinéma a aussi créé ce sentiment d’appartenance au monde et même à la planète, qui est en train de disparaître avec la communication. Moi, quand j’allais au cinéma, j’étais pris en charge un peu comme un orphelin du social ; le film (grâce au montage, au récit) me prélevait du social avant de m’y remettre. Cela a changé avec la télévision, et en général avec les médias, qui ont une importance de plus en plus grande. Devant ma télévision, tard le soir, je vois par exemple des informations qui évoquent des événements très prenants, très réels. Or le sentiment n’est pas le même : je ne suis pas pris en tant que sujet, mais en tant qu’adulte impuissant, avec un vague sentiment de compassion, lié à la communication moderne, qui fait qu’on est triste d"être impuissant. C’est là qu’on voit que le cinéma, lui, nous avait adoptés en nous donnant un monde supplémentaire, qui pouvait faire la liaison entre la culture qui avait le monopole de la perception et le monde à percevoir. [ ...]

J-L. Godard. L’échec dont tu parles, ce n’est pas l’échec du cinéma, c’est l’échec de ses parents. C’est aussi pour cette raison qu’il a été tellement populaire. Tout le monde peut aimer un Van Gogh, comme Les Corbeaux, mais le cinéma permet de le diffuser partout, et sous une forme moins terrible. C’est ce qui fait que tout le monde a aimé le cinéma et s’en est senti si proche. En fait, le cinéma, c’est la terre, puis la télévision, c’est l’invention de la charrue. La charrue est mauvaise si on ne sait pas s’en servir. L’échec, je le sens surtout quand je pense : « Ah ! si on nous laissait faire... ». C’est d’ailleurs ce que pensent beaucoup de cinéastes. L’échec, c’est que les points cardinaux du cinéma se sont perdus : il y avait l’Est et l’Ouest, et l’Europe centrale. Il n’y a pas de cinéma égyptien, même s’il y a des films magnifiques, c’est pareil pour le cinéma suédois. Il n’y a plus de grand axe, alors que le cinéma, c’est fait pour étaler, pour mettre à plat, c’est comme un dossier qu’on ouvre. C’est proche du roman, dans la mesure où les choses se suivent, mais le visuel fait qu’il y a le poids d’une page, et le poids d’une autre page. Il y aussi le sens : il faut les quatre points cardinaux. Or, la télévision se rabat sur l’Est et l’Ouest, mais ne fait pas le Nord et le Sud. La télévision, ne serait-ce que d’une manière bête, doit jouer sur le temps, c’est son rôle. [...]

La Nouvelle Vague a été exceptionnelle dans le sens où, après Langlois, elle a cru à ce qu’elle voyait. C’est tout.

S. Daney. Mais la Nouvelle Vague est la seule génération qui a commencé à faire du cinéma au moment où est arrivée la télévision. Donc elle appartient déjà aux deux mondes. D’ailleurs, Rossellini, qui a joué un rôle très important pour la Nouvelle Vague, a lui-même franchi le pas plus tard.

J-L. Godard. L’histoire de Rossellini, c’est la même que celle du Christ... C’est pareil pour Renoir, qui a filmé Le Docteur Cordelier à l’époque où Claude Barma faisait ses dramatiques. On a été subjugué par le travail de Renoir, alors qu’on incendiait Claude Barma...

S. Daney. Ce double héritage de la télévision est très intéressant. La télévision française s’est construite en grande partie sur la continuation du cinéma de qualité française, la dramatique. Et en même temps, dans les années 50, certains grands cinéastes comme Rossellini, ou même comme Bresson ou Tati, qui n’ont pas forcément travaillé pour la télévision, anticipaient sur le dispositif de la télévision, en voyant qu’ils pouvaient obtenir d’autres effets de grande amplitude avec une mémoire du cinéma, c’est-à-dire un film. Vous étiez critiques, puis cinéastes à ce moment-là, et vous avez hésité entre les deux. Il n’y a jamais eu de discours anti-télévision de la part de cinéastes comme Welles, Hitchcock ou Tati. Il y a donc eu une sorte d’inceste heureux au début, qui est devenu ensuite malheureux.

J-L. Godard. Pour reprendre l’image de la terre et de la charrue, disons qu’ils étaient à la fois l’âne et le bœuf... Il ne faut pas confondre le terrain et l’outil : la télévision n’est pas un terrain, elle est un outil. A partir du moment où l’outil devient le terrain, on aboutit au sida... Je pense qu’on ne veut pas guérir, on ne veut pas voir, on améliorera. mais on ne guérira pas de sitôt... Quand François Jacob examine des lymphocytes. des antigènes, des anticorps, s’il ne fait pas la même mise en relation que celle qu’il fait, grâce aux quatre cents ans d’intervalle, avec Yésale et Copernic, il ne voit pas. Dans ce cas, il devrait regarder Chandler, ou même John Le Carré, et surtout les premiers romans de Peter Cheney : il verrait le travail de la cellule, de l’espion, du code. Ce sont les mêmes mots. Moi, je ne suis pas capable d"aller plus loin, je dis juste que c’est là qu’il faut voir, et qu’avec leur génie d’individus, ils peuvent trouver un début de vaccin. Pour cela, il faut faire du cinéma, mais quand ils y vont, ils aiment L’Eté meurtrier, que veux-tu... La télévision est quelque chose de faramineux, à cause de sa popularité. Le cinéma, le roman, la peinture d’inspiration européenne ont fait une partie des choses qu’ils pouvaient faire : l’enfant a grandi. Alors que la télévision ne l’a quasiment pas fait ; et vu son universalisme et sa popularité, c’est une catastrophe à l’échelon mondial.

S. Daney. C’est le passage de quelque chose qui pouvait être universel à quelque chose qui est redevenu villageois... Là, en Suisse, si on allume la télévision, on voit ce qui se passe dans le « village suisse » , mais on sait que c’est aussi ce qui se passe dans le « village italien » d’à côté. Chacun a ses rites, ses mâts de cocagne... On a le sentiment d’un agrandissement énorme du terrain et d’une toute petite charrue, qui va toujours dans le même sens. Alors que le cinéma avait un terrain qui n’était pas complet, un terrain d’explorateur, où ce qui avait été découvert l’avait été personnellement....

J-L. Godard. Pour moi, cela s’est clarifié quand je me suis aperçu, après un certain nombre d’années, que l’on n’avait pas montré les camps de concentration. On en avait parlé, mais on ne les avait pas montrés. C’est aussi peut-être à cause de ma classe, de ma culpabilité, que je me suis intéressé à ça... C’est cela qui m’a montré, par exemple, que la Nouvelle Vague n’était pas un début, mais une fin.

S. Daney. Si le cinéma a pu explorer et montrer tant, n’est-ce pas à cause de ces événements inédits dans l’histoire de l’humanité : les deux grandes guerres mondiales et les camps ? La Première Guerre mondiale a tout de suite puissamment modifié le langage du cinéma. Je pense à Gance, à Griffith, à Vidor, à Raymond Bernard, ou à Renoir qui a fait cette guerre en tant que cavalier... La perception du monde a été retournée comme les champs, comme les tranchées.

J-L. Godard. Puis, il y a eu deux sursauts : le Néo-réalisme italien et la Nouvelle Vague.

S. Daney. Oui, et je pense que Fassbinder clôt ce sursaut, en essayant de reconstituer quelque chose qui n’avait pas eu d’image, l’Allemagne de l’après-guerre. [...] C’est quoi, aujourd’hui, avoir besoin d’une image, dans ce paysage audiovisuel qui se dessine, avec la société qui a changé ?

J-L. Godard. C’est une question que je me pose souvent, quand j’essaie de montrer des images, des pictures comme disent les Américains. J’essaie de trouver des réponses, en cherchant à savoir quelle était la question à ces réponses qui ont été données.

Il ne faut pas confondre le besoin et le désir. A la fin du XIXe siècle, l’individu s’est senti une identité, ce n’était plus le peuple dont parle Malraux, celui qui écoutait Saint-Bernard. On se reconnaît : si je vois une image de toi, je ne dis pas que c’est une image de Toubiana. Dans cette reconnaissance, il y a aussi le point de vue guerrier, de l’éclaireur, comme Davy Crockett dans le film de John Ford : on est reconnaissant au monde de nous reconnaître et de nous permettre de se reconnaître.

Jusqu’aux camps, le cinéma a été les identités des nations, des peuples. Après, il a un peu disparu. J’examine cela dans l’émission 3B, qui s’appelle La Réponse des ténèbres, qui parle des films de guerre. Elle dit en gros que le cinéma est un art occidental, fait par des garçons blancs. Anne Marie [Miéville, nde] a aimé le cinéma avant moi, à un moment où le cinéma était interdit par sa famille, car il était considéré comme quelque chose de basse qualité. Or, quand elle y allait, elle n’avait droit qu’aux westerns. A part Jeff Chandler qui la faisait rire et qu’elle aimait bien, elle ne supportait pas, et même encore aujourd’hui, tous ces types à cheval. Les Américains ont envahi le monde par le cinéma, puis ils ont envahi plus ou moins amicalement selon d ’autres procédés. Aujourd’hui, ce sont eux qui racontent la guerre du Vietnam, et pas les Chinois, ni les Vietnamiens. La Guerre de 1914 a aussi été surtout racontée par les Américains. Il y a aussi beaucoup à dire sur le désir qu’ont les anciens Européens par rapport aux nouveaux Européens de garder des liens et de se prosterner, de soutenir le dollar quand il est faible, de l’aider à baisser quand il est trop fort... Il n’y a personne d’autre que nous, les Cahiers, qui ait vraiment aimé le cinéma américain. Qu’est-ce qui fait que dans les années 40 il n’y ait pas eu de cinéma de résistance ? Il y a eu des films de résistance, ici ou là, mais le seul cinéma qui ait résisté à l’occupation du cinéma par des moyens standardisés, c’est le cinéma italien. C’est un pays qui avait perdu son identité. L’Italie est repartie après Rome, ville ouverte. Benedetti devrait acheter des tonnes de Canigou aux descendants des chiens de Rossellini...

Les Russes ont fait des films de propagande, les Américains ont fait des films de publicité, les Anglais ont fait leur cinéma habituel, l’Allemagne n’a pas su le faire pour elle, les Français n’ont fait que des films de prisonniers comme La Bataille du Rail, les Polonais ont essayé deux fois de faire des films sur les camps : La Passagère et Dernière Etape. Mais c’était des tentatives individuelles, ce n’était pas la démarche d’une nation. Or en Italie, le cinéma a représenté la possibilité de faire partie d’une nation, et d’être soi-même à l’intérieur de cette nation. Puis, cela a disparu.

Si on aime encore cette idée du cinéma à la télévision, c’est qu’il reste un souvenir de cela, c’est comme lorsque les Grecs aiment écouter les histoires de Zeus. On n’a plus notre identité, mais lorsqu’on allume la télévision, il y a un vague petit signal que peut-être on en a encore une. Puis, les films disparaîtront de la télévision.

S. Daney. L’Amérique est un pays à part, qui continue à faire des films en renouvelant très peu les modes d e récit et les formes. C’est un cinéma très formaté une fois pour toutes, depuis le début du parlant.

J-L. Godard. L’Amérique n’a pas d’histoire au même sens que la Chine, la Perse ou l’Egypte. Par contre, elle est remplie de milliers de petites histoires et tout à coup, par le biais inconscient de la Première Guerre mondiale, puis très conscient de la Deuxième, elle s’est emparée du cinéma le plus puissant du monde, qui était le cinéma français. Elle s’en est emparé comme un propriétaire s’empare d’une maison parce que le locataire est mort à la guerre.

S. Daney. La spécificité du cinéma américain n’est pas seulement liée à l’identité. Tout le monde se pose cette question, les Japonais se la posent beaucoup en ce moment, et ils abandonnent leur cinéma. Chez les Américains, ce qui fonctionne, c’est aussi l’idée de l’origine : l’Europe, un passage de la Bible, un scénario puritain, une certaine forme de récit... Le cinéma permet de vérifier si cela marche toujours. Cette idée des origines fonctionne d’ailleurs encore à la télévision. Mais l’Europe était trop vieille pour dire d’où elle venait, et pas assez forte pour dire ce qu’elle pouvait inventer de son côté.